人民版高中历史必修三1.3宋明理学(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版高中历史必修三1.3宋明理学(共38张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-11-20 11:16:26 | ||

图片预览

文档简介

课件38张PPT。程颢程颐朱熹陆九渊王守仁《江南春》

杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。请思考:这首诗反映了什么现象?这种现象对儒学的发展有什么影响?另类皇帝——梁武帝

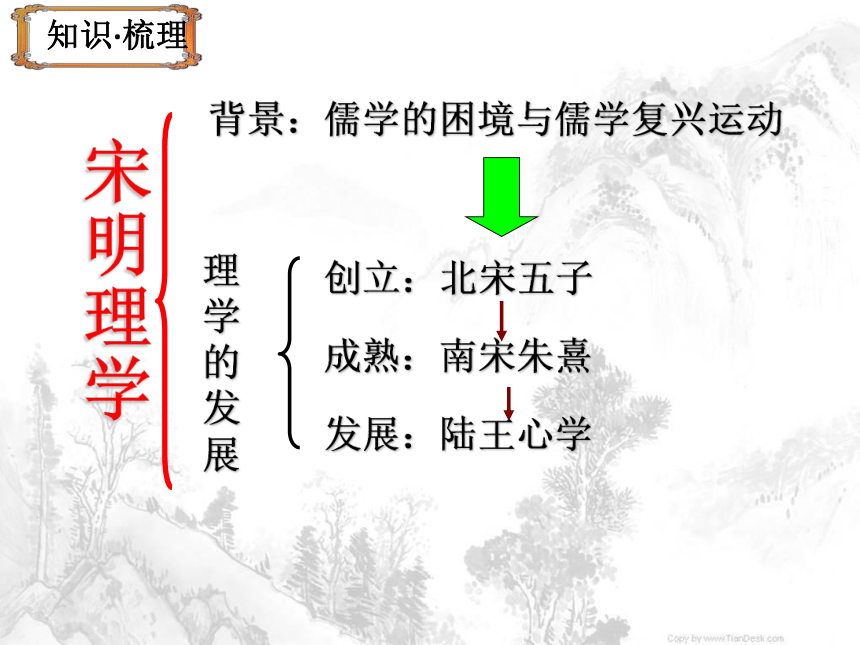

梁武帝名萧衍,自幼饱读儒家经书,一度又信奉道教,经常屈驾拜访著名道士陶弘景,以至于当时人们将陶称为“山中宰相”。后梁武帝又“舍道释佛”,以皇帝之身出家,“舍身”同泰寺,把推崇佛教推向戏剧性的高潮。三教图“三教”是指:儒教、佛教、道教。“三教合一”不是儒教、佛教、道教合为一体,而是一种相互吸纳、相互渗透、相互影响的关系。宋明理学儒学的困境与儒学复兴运动理学的发展创立:北宋五子

成熟:南宋朱熹

发展:陆王心学背景: 知识·梳理一、理学先驱——北宋五子及其思想1,周敦颐(濂溪)《太极图》

2,邵雍(康节)重新排列、解释64卦

系统的思辨,将宇宙结构与人的精神结构合二为一。

3,张载(横渠)关学:开创气学一派;准确的表达了理学的基本宗旨和精神

4,二程(洛学):确定了理学的最高范畴天理,将理气统一为仁,以此作为人的最高境界。程朱理学 “北宋五子”创立了理学,其中的程颢、程颐确定了理学的最高范畴“天理 ”; 天理的核心就是“仁”。 理学的集大成者是南宋的朱熹。 一天,杨时、游酢一起向程颐请教学问,却不巧赶上老师正在屋中打盹儿。于是两人静立门口,等老师醒来。一会儿,天飘起鹅毛大雪,越下越急,杨时和游酢却还立在雪中,直到程颐一觉醒来,才赫然发现门外的两个雪人!程颐深受感动,更加尽心尽力教杨时,杨时不负重望,终于学到了老师的全部学问。眼珠子,鼻孔子,朱子高于孔子。眉先生,胡后生,后生长于先生。朱熹程朱理学 材料一 未有天地之先,毕竟也只是理,有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物,都无该载了!有理,便有气流行,发育万物。 ——《朱子语类》“理”是世界的本原——理学核心思想。

其实质是客观唯心主义,即认为世界统一于人的意识之外的精神存在物。如绝对精神、上帝的意志。

程朱理学 材料二 宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,……其张之为三纲,其纪之为五常…… ——《朱文公文集》

材料三 所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理? ——《四书章句集注》

天理即“三纲五常”,就是儒家的道德伦理和等级秩序程朱理学 材料四 凡一物上有一理,须是穷致其理。知者吾之所固有,然不致则不能得之;而致知必有道,故曰致知在格物。

——《二程遗书语录》方法论:格物致知 “格”指的是“深刻地探究”的意思。“格物致知”就是通过对外界事物的深入细致探究,达到认识事物本质的目的。 观书有感

半亩方塘一鉴开,

天光云影共徘徊;

问渠哪得清如许,

为有源头活水来。朱熹 朱熹的这首诗你一定很熟悉,现在你能站在理学的角度再欣赏它一次吗?材料三 “所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。理学的社会政治观:

“存天理,灭人欲”程朱理学“存天理,灭人欲”

——道德观理的本质:世界的本原,天下万物都要遵循、永恒存在的普遍原则。“理”是世界的本原

——宇宙观通过“格物致知”的方法把握“理”

——方法论阳明格竹(3)王守仁,世称阳明先生。他建立了系统的心学理论,是心学的集大成者 三、陆王心学(1)南宋思想家陆九渊是心学的开创者(2)心学的出现,标志着重建儒家信仰的理论任务已经完成陆九渊阅读材料,探讨心学思想

材料一 陆九渊说: “宇宙便是吾心,吾心便是世界”材料二 风吹旗动,一位僧人说是旗动,另一位说是风动,陆九渊过去跟这两位僧人说,既不是风动,也不是旗动,是仁者心动。 心即理也。主观唯心主义,即认为世界的本原在人的意识,它具体体现为人的感觉、精神、意志等 。

陆九渊的思想具有很大的冲击力,在当时引 起强烈的反响并深刻影响了后世的思想体系。

陆王心学 材料一 万事万物之理不外于吾心。物理不外于吾心,外吾心而求物理,无物理矣。

──王守仁《答顾东桥书》 有一个叫杨茂的聋哑人听王守仁讲,人人都可以成为圣贤,就以写字问王守仁。王问:“你嘴巴不能说话,耳朵也听不到声音,那你的心能分得清是非吗?”杨答:分得清是非。王说:“只要你心中分得清是非,存在天理,你就是个聋哑型的圣贤啊。”“心”是万物的本原

(心即理也)陆王心学 材料二 夫人者,天地之心,天地万物,本吾一体者也。……是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良知也。

──王守仁《王文成公全书》思想核心:“致良知”“致”就是达到; “良知” 即本心,是人所固有的善性,就是“理” 。“致良知”就是通过内心反省克服私欲,回复良知就能成为圣贤 。

王守仁的门人,夜间在房内捉得一贼。他对贼讲了一番良知的道理,贼大笑,问他:“请告诉我,我的良知在哪里?”当时是大热天,他叫贼脱光了上身的衣服,又说:“还太热了,为什么不把裤子也脱掉?”贼犹豫了,说:“这,好像不太好吧。”他向贼大喝:“这就是你的良知!”陆王心学 材料三 知之真切笃实处,即是行;行之明觉精察处,即是知。知行功夫,本不可离。

──王守仁《王文成公全书》知行合一陆王心学 ①“心”是万物的本原(心即理也)

陆 九 渊 的 思 想③ 反对“格物致知” 王 守 仁 的 思 想②思想核心:“致良知” ②求“理”的方法——内心反省 ③求“理”的方法——强调“知行合一”①“心”是万物的本原(心即理也)

专题一 中国传统文化主流思想的演变背景:三教合一程朱理学陆王心学影响仁者必然无私无畏、大智大勇、襟怀磊落、仁民爱物“仁”是人的爱心及一切道德价值的终极源泉人生自古谁无死

留取丹心照汗青

——宋·文天祥粉身碎骨浑不怕

要留清白在人间

——明·于谦苟利国家生死以

岂因祸福避趋之

——清·林则徐粉身碎骨寻常事

但愿牺牲报国家

——清·秋瑾仁者必然无私无畏、大智大勇、襟怀磊落、仁民爱物“仁”是人的爱心及一切道德价值的终极源泉郭巨埋儿

郭巨,晋代人,对母极孝。后家境逐渐贫困,妻子生一男孩,郭巨担心养这个孩子会影响供养母亲,遂和妻子商议:不如埋掉儿子,节省些粮食供养母亲。挖坑时,在地下忽见一坛黄金,夫妻得到黄金,回家孝敬母亲,并得以兼养孩子。二十四孝故事 在封建统治者的倡导下,在理学卫道士的鼓吹下,节妇烈女越来越多。据记载,清代仅安徽休宁县就有2200多个“节烈”妇女。这些妇女不仅有夫亡不嫁,从一而终的“节妇”,还有丈夫死后,以死尽节的“烈妇”;不仅有未婚夫死不嫁他人的“望门寡”,还有未出嫁的男方死亡以自杀表明贞节的“烈女”。中国的“节烈”文化,要求妇女为男子守节,守得越苦越好,节得越惨烈越佳。死了以后那些卫道士的父母还附掌大叫:“死得好,死得好!” “酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”

“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”——清·戴震

翻开中国的历史一看,上面尽写着两个字“吃人”!

——鲁迅“美丽”的三寸金莲消 极:

压抑、扼杀人的自然欲求,有助于统治者维护专制统治。积 极

宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,对塑造中华民族的性格有着积极影响(塑造后世中华民族优秀品格)。

对 理 学 的 评 价《赏花》朱熹、王守仁与友游园,时春风和煦,百花怒放。

友问:为何百花如此美丽?

朱熹说:“天生的。”

王守仁说:“天生是天生的,但这是我看到了,

百花才是美丽的。”世界本原同:世界的本原是“理”。

异:程朱理学认为世界的本原是外在的“理”;陆王心学认为世界本原是内在的“心”。活学活用程朱理学与陆王心学有什么异同之处?都继承了孔孟“仁”“礼”

的思想,都认为世界本原是“理”

对塑造中华民族性格起了积极影响比较程朱理学与陆王心学有助于统治者维护专制统治;压制、扼杀人的自然欲求;儒学的表现形式理是外在的,独立于人存在的理是内在的“心”格物致知内心反省客观唯心主义主观唯心主义1、(2009年江苏高考卷)某思想家强调孝、悌、慈等伦理道德均源于人之自然本性,这位思想家是

A.孔子 B.董仲舒 C.朱熹 D.王阳明

2、(2009年广东高考卷)孔子、孟子、程颐、朱熹、王阳明等人思想的共同点是

A.“仁” B.“心外无物” C.“理” D.“格物致知”

DA高考经典 练习反馈3、2008年广东高考单科卷)清风吹动旗幡,一人说是风动,一人说是幡动。禅宗六祖慧能说,不是风动,不是幡动,而是两位心动。在世界的本原问题上,与慧能的观点有相似之处的思想家是

A.孔子 B.程颢 C.朱熹 D.王阳明

4、宋明理学家倡导的“存天理,灭人欲”的修养论、“格物致知”和“发明本心”的认识论、成贤成圣的境界论、齐家而平天下的功能论,均以

A.认识自然发展规律为导向

B.关心社会进步为前提

C.伦理道德为核心内容

D.研究天人关系为核心内容

DC

5、下列言论不符合宋明理学思想观点的是 A.“夫天下之事,莫不有理”

B.“父子君臣,天下之定理”

C.“穿衣吃饭,即是人伦物理”

D.“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭” C程朱理学 材料五 人之一心,天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭,未有天理人欲夹杂者。去其气质之偏,物欲之蔽,以复其性,以尽其伦。——《朱子语类》存天理,灭人欲三纲五常

杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。请思考:这首诗反映了什么现象?这种现象对儒学的发展有什么影响?另类皇帝——梁武帝

梁武帝名萧衍,自幼饱读儒家经书,一度又信奉道教,经常屈驾拜访著名道士陶弘景,以至于当时人们将陶称为“山中宰相”。后梁武帝又“舍道释佛”,以皇帝之身出家,“舍身”同泰寺,把推崇佛教推向戏剧性的高潮。三教图“三教”是指:儒教、佛教、道教。“三教合一”不是儒教、佛教、道教合为一体,而是一种相互吸纳、相互渗透、相互影响的关系。宋明理学儒学的困境与儒学复兴运动理学的发展创立:北宋五子

成熟:南宋朱熹

发展:陆王心学背景: 知识·梳理一、理学先驱——北宋五子及其思想1,周敦颐(濂溪)《太极图》

2,邵雍(康节)重新排列、解释64卦

系统的思辨,将宇宙结构与人的精神结构合二为一。

3,张载(横渠)关学:开创气学一派;准确的表达了理学的基本宗旨和精神

4,二程(洛学):确定了理学的最高范畴天理,将理气统一为仁,以此作为人的最高境界。程朱理学 “北宋五子”创立了理学,其中的程颢、程颐确定了理学的最高范畴“天理 ”; 天理的核心就是“仁”。 理学的集大成者是南宋的朱熹。 一天,杨时、游酢一起向程颐请教学问,却不巧赶上老师正在屋中打盹儿。于是两人静立门口,等老师醒来。一会儿,天飘起鹅毛大雪,越下越急,杨时和游酢却还立在雪中,直到程颐一觉醒来,才赫然发现门外的两个雪人!程颐深受感动,更加尽心尽力教杨时,杨时不负重望,终于学到了老师的全部学问。眼珠子,鼻孔子,朱子高于孔子。眉先生,胡后生,后生长于先生。朱熹程朱理学 材料一 未有天地之先,毕竟也只是理,有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物,都无该载了!有理,便有气流行,发育万物。 ——《朱子语类》“理”是世界的本原——理学核心思想。

其实质是客观唯心主义,即认为世界统一于人的意识之外的精神存在物。如绝对精神、上帝的意志。

程朱理学 材料二 宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,……其张之为三纲,其纪之为五常…… ——《朱文公文集》

材料三 所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理? ——《四书章句集注》

天理即“三纲五常”,就是儒家的道德伦理和等级秩序程朱理学 材料四 凡一物上有一理,须是穷致其理。知者吾之所固有,然不致则不能得之;而致知必有道,故曰致知在格物。

——《二程遗书语录》方法论:格物致知 “格”指的是“深刻地探究”的意思。“格物致知”就是通过对外界事物的深入细致探究,达到认识事物本质的目的。 观书有感

半亩方塘一鉴开,

天光云影共徘徊;

问渠哪得清如许,

为有源头活水来。朱熹 朱熹的这首诗你一定很熟悉,现在你能站在理学的角度再欣赏它一次吗?材料三 “所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”

“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。理学的社会政治观:

“存天理,灭人欲”程朱理学“存天理,灭人欲”

——道德观理的本质:世界的本原,天下万物都要遵循、永恒存在的普遍原则。“理”是世界的本原

——宇宙观通过“格物致知”的方法把握“理”

——方法论阳明格竹(3)王守仁,世称阳明先生。他建立了系统的心学理论,是心学的集大成者 三、陆王心学(1)南宋思想家陆九渊是心学的开创者(2)心学的出现,标志着重建儒家信仰的理论任务已经完成陆九渊阅读材料,探讨心学思想

材料一 陆九渊说: “宇宙便是吾心,吾心便是世界”材料二 风吹旗动,一位僧人说是旗动,另一位说是风动,陆九渊过去跟这两位僧人说,既不是风动,也不是旗动,是仁者心动。 心即理也。主观唯心主义,即认为世界的本原在人的意识,它具体体现为人的感觉、精神、意志等 。

陆九渊的思想具有很大的冲击力,在当时引 起强烈的反响并深刻影响了后世的思想体系。

陆王心学 材料一 万事万物之理不外于吾心。物理不外于吾心,外吾心而求物理,无物理矣。

──王守仁《答顾东桥书》 有一个叫杨茂的聋哑人听王守仁讲,人人都可以成为圣贤,就以写字问王守仁。王问:“你嘴巴不能说话,耳朵也听不到声音,那你的心能分得清是非吗?”杨答:分得清是非。王说:“只要你心中分得清是非,存在天理,你就是个聋哑型的圣贤啊。”“心”是万物的本原

(心即理也)陆王心学 材料二 夫人者,天地之心,天地万物,本吾一体者也。……是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良知也。

──王守仁《王文成公全书》思想核心:“致良知”“致”就是达到; “良知” 即本心,是人所固有的善性,就是“理” 。“致良知”就是通过内心反省克服私欲,回复良知就能成为圣贤 。

王守仁的门人,夜间在房内捉得一贼。他对贼讲了一番良知的道理,贼大笑,问他:“请告诉我,我的良知在哪里?”当时是大热天,他叫贼脱光了上身的衣服,又说:“还太热了,为什么不把裤子也脱掉?”贼犹豫了,说:“这,好像不太好吧。”他向贼大喝:“这就是你的良知!”陆王心学 材料三 知之真切笃实处,即是行;行之明觉精察处,即是知。知行功夫,本不可离。

──王守仁《王文成公全书》知行合一陆王心学 ①“心”是万物的本原(心即理也)

陆 九 渊 的 思 想③ 反对“格物致知” 王 守 仁 的 思 想②思想核心:“致良知” ②求“理”的方法——内心反省 ③求“理”的方法——强调“知行合一”①“心”是万物的本原(心即理也)

专题一 中国传统文化主流思想的演变背景:三教合一程朱理学陆王心学影响仁者必然无私无畏、大智大勇、襟怀磊落、仁民爱物“仁”是人的爱心及一切道德价值的终极源泉人生自古谁无死

留取丹心照汗青

——宋·文天祥粉身碎骨浑不怕

要留清白在人间

——明·于谦苟利国家生死以

岂因祸福避趋之

——清·林则徐粉身碎骨寻常事

但愿牺牲报国家

——清·秋瑾仁者必然无私无畏、大智大勇、襟怀磊落、仁民爱物“仁”是人的爱心及一切道德价值的终极源泉郭巨埋儿

郭巨,晋代人,对母极孝。后家境逐渐贫困,妻子生一男孩,郭巨担心养这个孩子会影响供养母亲,遂和妻子商议:不如埋掉儿子,节省些粮食供养母亲。挖坑时,在地下忽见一坛黄金,夫妻得到黄金,回家孝敬母亲,并得以兼养孩子。二十四孝故事 在封建统治者的倡导下,在理学卫道士的鼓吹下,节妇烈女越来越多。据记载,清代仅安徽休宁县就有2200多个“节烈”妇女。这些妇女不仅有夫亡不嫁,从一而终的“节妇”,还有丈夫死后,以死尽节的“烈妇”;不仅有未婚夫死不嫁他人的“望门寡”,还有未出嫁的男方死亡以自杀表明贞节的“烈女”。中国的“节烈”文化,要求妇女为男子守节,守得越苦越好,节得越惨烈越佳。死了以后那些卫道士的父母还附掌大叫:“死得好,死得好!” “酷吏以法杀人,后儒以理杀人。”

“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”——清·戴震

翻开中国的历史一看,上面尽写着两个字“吃人”!

——鲁迅“美丽”的三寸金莲消 极:

压抑、扼杀人的自然欲求,有助于统治者维护专制统治。积 极

宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,对塑造中华民族的性格有着积极影响(塑造后世中华民族优秀品格)。

对 理 学 的 评 价《赏花》朱熹、王守仁与友游园,时春风和煦,百花怒放。

友问:为何百花如此美丽?

朱熹说:“天生的。”

王守仁说:“天生是天生的,但这是我看到了,

百花才是美丽的。”世界本原同:世界的本原是“理”。

异:程朱理学认为世界的本原是外在的“理”;陆王心学认为世界本原是内在的“心”。活学活用程朱理学与陆王心学有什么异同之处?都继承了孔孟“仁”“礼”

的思想,都认为世界本原是“理”

对塑造中华民族性格起了积极影响比较程朱理学与陆王心学有助于统治者维护专制统治;压制、扼杀人的自然欲求;儒学的表现形式理是外在的,独立于人存在的理是内在的“心”格物致知内心反省客观唯心主义主观唯心主义1、(2009年江苏高考卷)某思想家强调孝、悌、慈等伦理道德均源于人之自然本性,这位思想家是

A.孔子 B.董仲舒 C.朱熹 D.王阳明

2、(2009年广东高考卷)孔子、孟子、程颐、朱熹、王阳明等人思想的共同点是

A.“仁” B.“心外无物” C.“理” D.“格物致知”

DA高考经典 练习反馈3、2008年广东高考单科卷)清风吹动旗幡,一人说是风动,一人说是幡动。禅宗六祖慧能说,不是风动,不是幡动,而是两位心动。在世界的本原问题上,与慧能的观点有相似之处的思想家是

A.孔子 B.程颢 C.朱熹 D.王阳明

4、宋明理学家倡导的“存天理,灭人欲”的修养论、“格物致知”和“发明本心”的认识论、成贤成圣的境界论、齐家而平天下的功能论,均以

A.认识自然发展规律为导向

B.关心社会进步为前提

C.伦理道德为核心内容

D.研究天人关系为核心内容

DC

5、下列言论不符合宋明理学思想观点的是 A.“夫天下之事,莫不有理”

B.“父子君臣,天下之定理”

C.“穿衣吃饭,即是人伦物理”

D.“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭” C程朱理学 材料五 人之一心,天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭,未有天理人欲夹杂者。去其气质之偏,物欲之蔽,以复其性,以尽其伦。——《朱子语类》存天理,灭人欲三纲五常

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史