【浙教版】2024年春初二科学讲义11补充3.1-3.3易错题巩固-后附答案

文档属性

| 名称 | 【浙教版】2024年春初二科学讲义11补充3.1-3.3易错题巩固-后附答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 493.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-05-13 09:20:49 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

八年级科学下册第三单元3.1-3.3易错题巩固

一、选择题

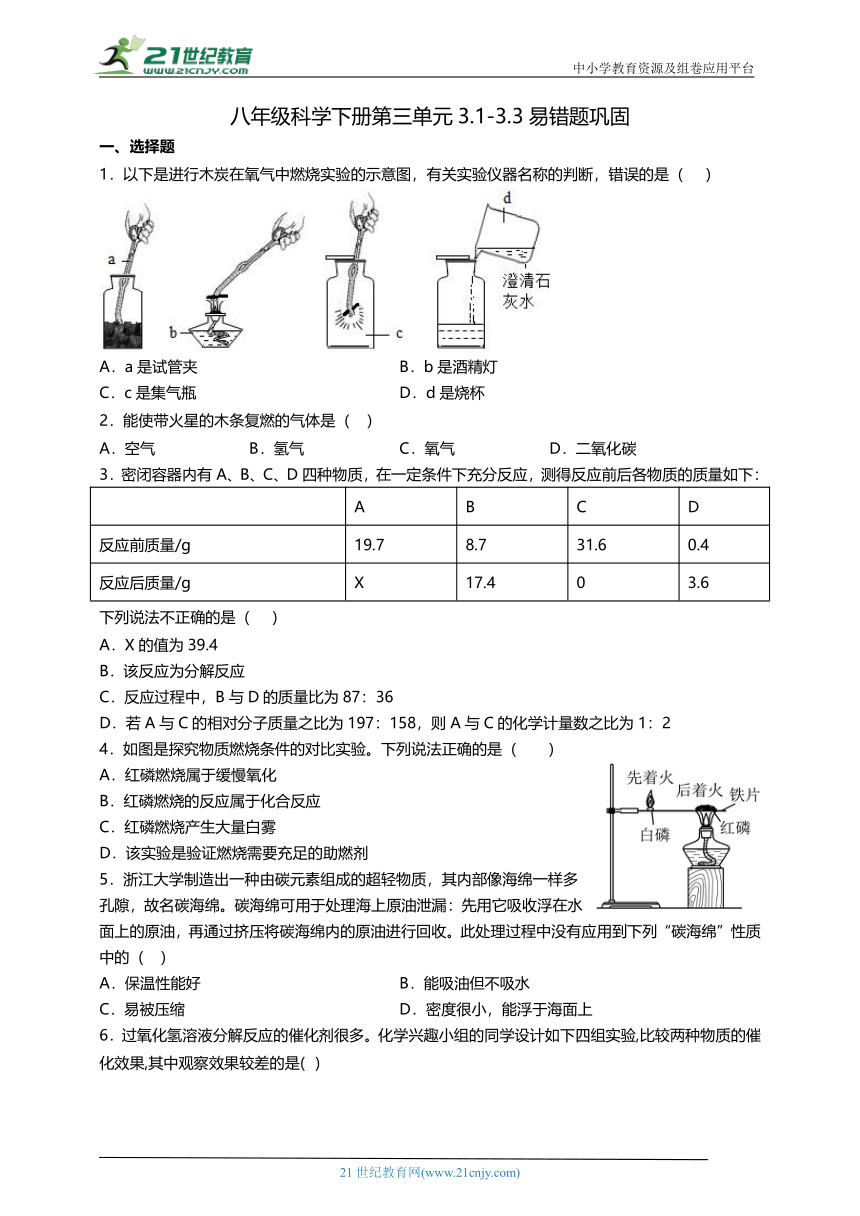

1.以下是进行木炭在氧气中燃烧实验的示意图,有关实验仪器名称的判断,错误的是( )

A.a是试管夹 B.b是酒精灯

C.c是集气瓶 D.d是烧杯

2.能使带火星的木条复燃的气体是( )

A.空气 B.氢气 C.氧气 D.二氧化碳

3.密闭容器内有A、B、C、D四种物质,在一定条件下充分反应,测得反应前后各物质的质量如下:

A B C D

反应前质量/g 19.7 8.7 31.6 0.4

反应后质量/g X 17.4 0 3.6

下列说法不正确的是( )

A.X的值为39.4

B.该反应为分解反应

C.反应过程中,B与D的质量比为87:36

D.若A与C的相对分子质量之比为197:158,则A与C的化学计量数之比为1:2

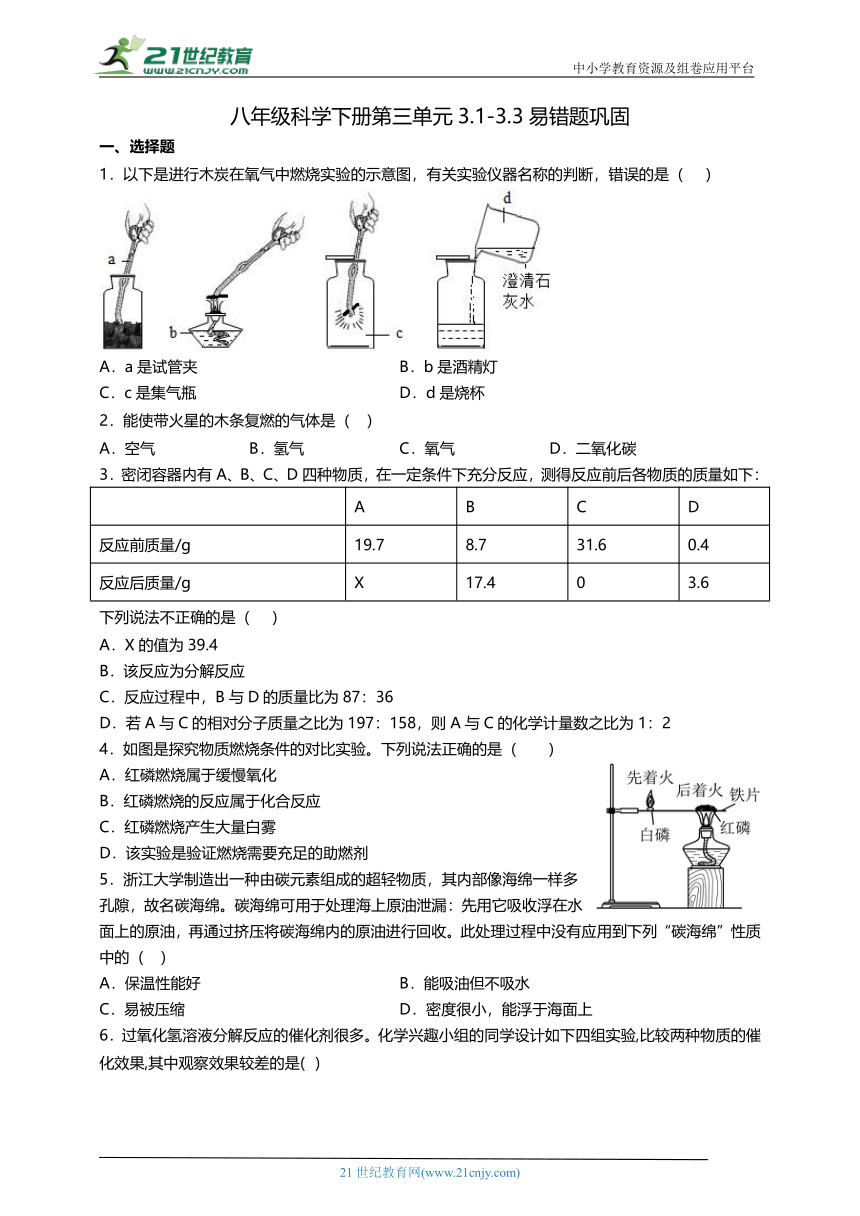

4.如图是探究物质燃烧条件的对比实验。下列说法正确的是( )

A.红磷燃烧属于缓慢氧化

B.红磷燃烧的反应属于化合反应

C.红磷燃烧产生大量白雾

D.该实验是验证燃烧需要充足的助燃剂

5.浙江大学制造出一种由碳元素组成的超轻物质,其内部像海绵一样多孔隙,故名碳海绵。碳海绵可用于处理海上原油泄漏:先用它吸收浮在水面上的原油,再通过挤压将碳海绵内的原油进行回收。此处理过程中没有应用到下列“碳海绵”性质中的( )

A.保温性能好 B.能吸油但不吸水

C.易被压缩 D.密度很小,能浮于海面上

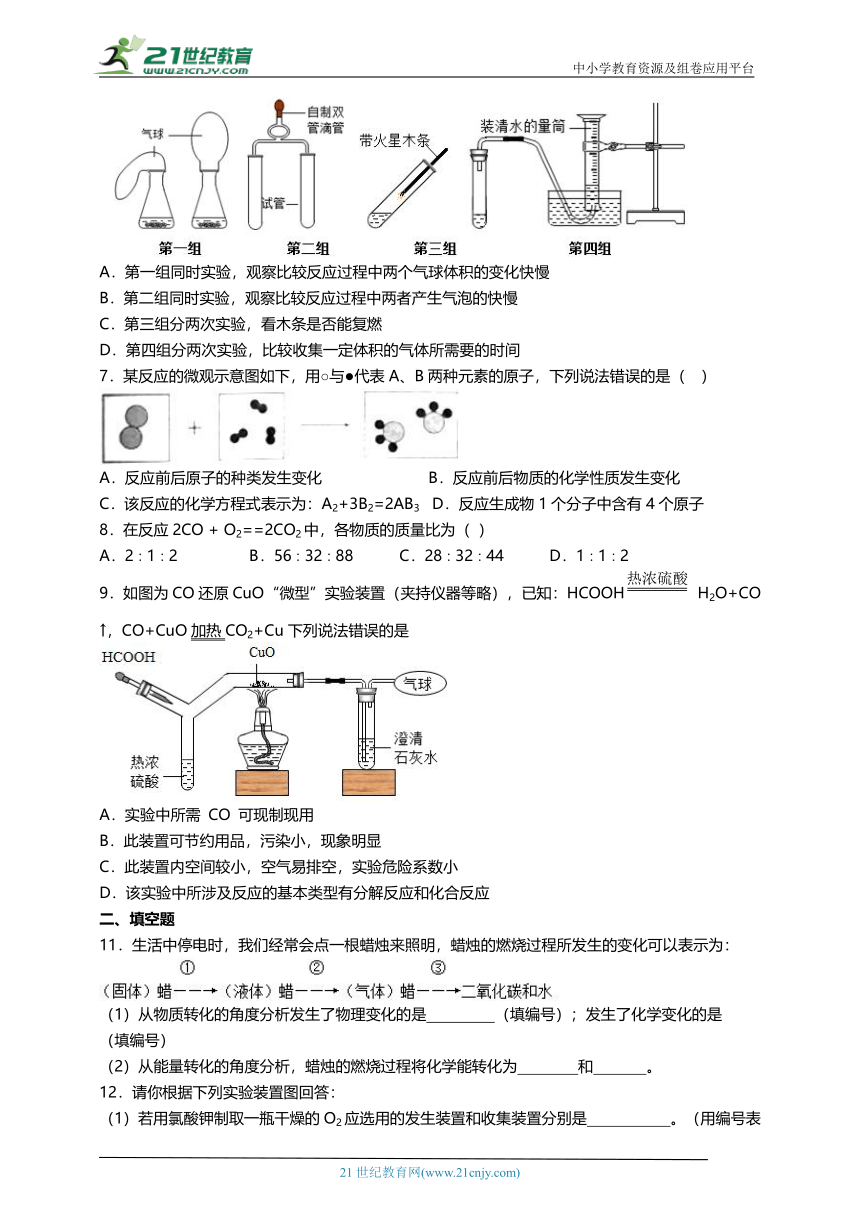

6.过氧化氢溶液分解反应的催化剂很多。化学兴趣小组的同学设计如下四组实验,比较两种物质的催化效果,其中观察效果较差的是( )

A.第一组同时实验,观察比较反应过程中两个气球体积的变化快慢

B.第二组同时实验,观察比较反应过程中两者产生气泡的快慢

C.第三组分两次实验,看木条是否能复燃

D.第四组分两次实验,比较收集一定体积的气体所需要的时间

7.某反应的微观示意图如下,用○与●代表A、B两种元素的原子,下列说法错误的是( )

A.反应前后原子的种类发生变化 B.反应前后物质的化学性质发生变化

C.该反应的化学方程式表示为:A2+3B2=2AB3 D.反应生成物1个分子中含有4个原子

8.在反应2CO + O2==2CO2中,各物质的质量比为( )

A.2∶1∶2 B.56∶32∶88 C.28∶32∶44 D.1∶1∶2

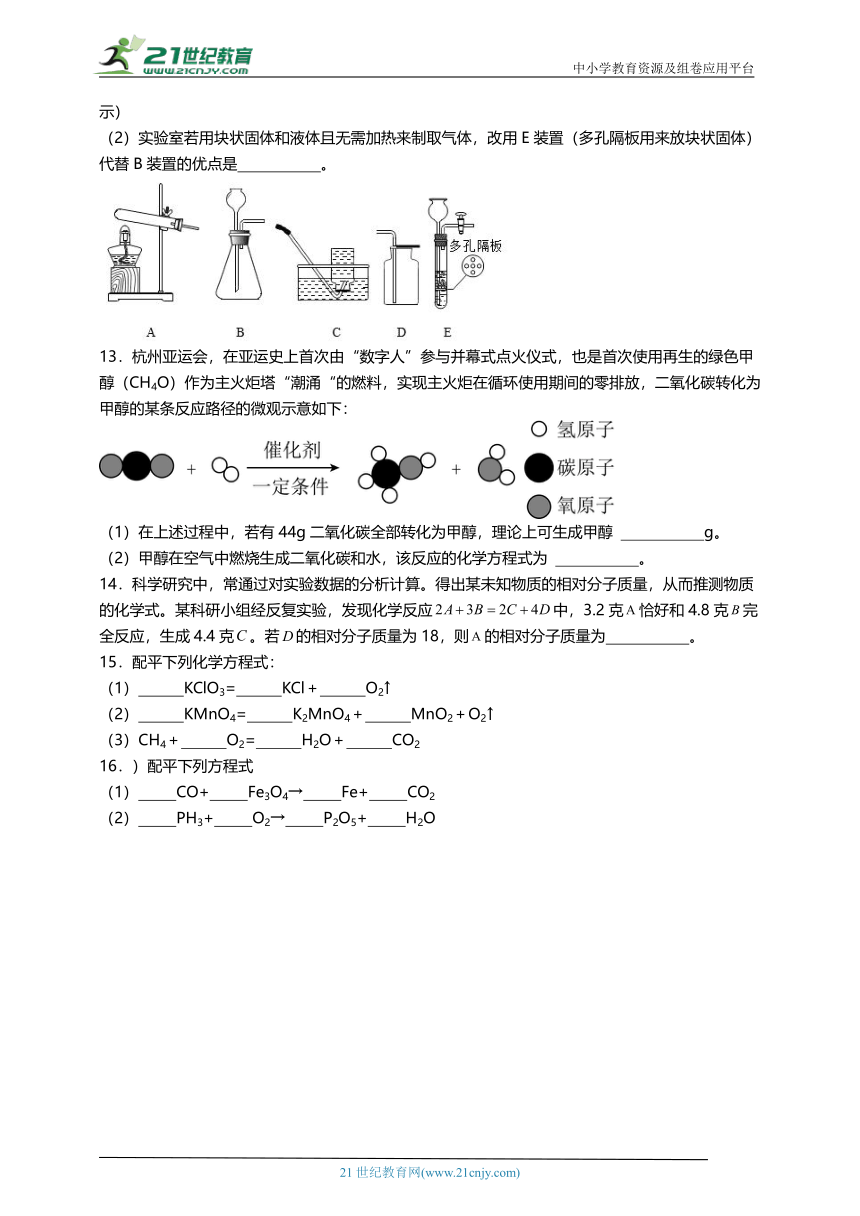

9.如图为CO还原CuO“微型”实验装置(夹持仪器等略),已知:HCOOH H2O+CO↑,CO+CuO加热CO2+Cu下列说法错误的是

A.实验中所需 CO 可现制现用

B.此装置可节约用品,污染小,现象明显

C.此装置内空间较小,空气易排空,实验危险系数小

D.该实验中所涉及反应的基本类型有分解反应和化合反应

二、填空题

11.生活中停电时,我们经常会点一根蜡烛来照明,蜡烛的燃烧过程所发生的变化可以表示为:

(1)从物质转化的角度分析发生了物理变化的是 (填编号);发生了化学变化的是 (填编号)

(2)从能量转化的角度分析,蜡烛的燃烧过程将化学能转化为 和 。

12.请你根据下列实验装置图回答:

(1)若用氯酸钾制取一瓶干燥的O2应选用的发生装置和收集装置分别是 。(用编号表示)

(2)实验室若用块状固体和液体且无需加热来制取气体,改用E装置(多孔隔板用来放块状固体)代替B装置的优点是 。

13.杭州亚运会,在亚运史上首次由“数字人”参与并幕式点火仪式,也是首次使用再生的绿色甲醇(CH4O)作为主火炬塔“潮涌“的燃料,实现主火炬在循环使用期间的零排放,二氧化碳转化为甲醇的某条反应路径的微观示意如下:

(1)在上述过程中,若有44g二氧化碳全部转化为甲醇,理论上可生成甲醇 g。

(2)甲醇在空气中燃烧生成二氧化碳和水,该反应的化学方程式为 。

14.科学研究中,常通过对实验数据的分析计算。得出某未知物质的相对分子质量,从而推测物质的化学式。某科研小组经反复实验,发现化学反应中,3.2克恰好和4.8克完全反应,生成4.4克。若的相对分子质量为18,则的相对分子质量为 。

15.配平下列化学方程式:

(1) KClO3= KCl+ O2↑

(2) KMnO4= K2MnO4+ MnO2+O2↑

(3)CH4+ O2= H2O+ CO2

16.)配平下列方程式

(1) CO+ Fe3O4→ Fe+ CO2

(2) PH3+ O2→ P2O5+ H2O

参考答案:

1.A

【详解】A、夹持木炭的仪器是坩埚钳,而不是试管夹,故A错误。

B、酒精灯用于给木炭加热,所以b是酒精灯,故B正确。

C、集气瓶用于气体的收集和储存,所以c是集气瓶,故C正确。

D、烧杯用于盛放液体,所以d是烧杯,故D正确。

故选A。

2.C

【详解】A、空气中氧气的含量较低,不能使带火星的木条复燃,不符合题意;

B、氢气不支持燃烧,不能使带火星的木条复燃,不符合题意;

C、O2具有助燃性,能使带火星的木条复燃,符合题意;

D、二氧化碳不支持燃烧,不能使带火星的木条复燃,不符合题意。故选C。

3.C

【详解】A、由质量守恒定律可知,反应后A物质的质量= 19.7g+8.7g+31.6g+0.4g 17.4g 3.6g=39.4g,即X的值为39.4,选项正确;

B、由图可知,C的质量减少为反应物,A、B、D的质量增加为生成物,即该反应是一种物质生成三种新物质的反应,符合分解反应的特点,属于分解反应,选项正确;

C、反应过程中,B与D变化的质量比=(17.4g-8.7g):(3.6g-0.4g)=87:32,选项错误;

D、反应后密闭容器中A的质量为39.4g,反应后生成A的质量=39.4g 19.7g=19.7g,参加反应的C的质量为31.6g,设反应中A与C的化学计量数分别为a和c,则依据化学方程式中物质的质量关系可知,197a:158c=19.7g:31.6g,则a与c的计量数之比是1:2,选项正确。

故选:C。

4.B

【详解】A、红磷燃烧反应较剧烈,属于剧烈的氧化反应,错误;

B、红磷燃烧的反应,生成五氧化二磷,该反应是由两种物质生成一种物质的反应,符合化合反应的特征,属于化合反应,正确;

C、红磷燃烧产生大量白烟,而不是白雾,错误;

D、白磷、红磷都与氧气接触,白磷先燃烧,红磷后燃烧,说明可燃物温度要达到着火点,错误。

故选B。

5.A

【详解】根据碳海绵“内部像海绵一样多孔隙”可知其易被压缩;

根据碳海绵是一种由碳元素组成的超轻物质,其内部像海绵一样多孔隙,用它吸收浮在水面上的原油等,可知其密度很小,能浮于海面上;

根据碳海绵可用于处理海上原油泄漏事件,处理时,先用它吸收浮在水面上的原油,再通过挤压,将碳海绵内的原油进行回收。可知其能吸油但不吸水。

综上分析可知,此过程没有应用到“碳海绵”保温性能好的性质。

故A符合题意,BCD不合题意。

6.C

【详解】A、通过气球膨胀的快慢很明显的显现出哪一物质的催化效果好,故不符合题意;

B、通过观察比较反应过程中两者产生气泡的快慢,很明显的看出反应速度的快慢,也就知道了谁的催化效果好了,故不符合题意;

C、第三组分两次实验,看木条是否能复燃,由于分两次实验,如果都能复燃,根本无法判断哪一种物质的催化效果好,故符合题意;

D、第四组虽然也分两次实验,但通过比较收集一定体积的气体所需要的时间的话,很明显就能比较出反应速度的快慢,故不符合题意。

7.A

【详解】A、观察微观示意图,可知反应前后都有A、B两种原子,原子的种类没有发生改变,故说法错误;

B、反应前后的分子发生了改变,因此化学性质也发生了改变,故说法正确;

C、反应物的分子分别是由A原子和B原子构成的分子,生成物的分子是由一个A原子和三个B原子构成的,个数比是1:3:2,方程式表示为:A2+3B2=2AB3,故说法正确;

D、反应后的一个分子由一个A原子和三个B原子构成的,故说法正确;

故选A。

8.B

【详解】依据化学方程式意义可知,物质质量的比=化学计量数和相对分子质量乘积的比,在反应2CO + O2==2CO2中,化学计量系数之比为2:1:2,各物质的质量比为:28×2:32:44×2=56∶32∶88=7:4:11;故选B。

9.D

【详解】A.实验中所需CO可通过胶头滴管加入甲酸的方法来制取一氧化碳,可现制现用,故正确;

B.该套装置比较小,节约药品,产生的污染物也较少,现象比较明显,故正确;

C.此装置内空间较小,空气易排空,实验危险系数小,故正确;

D.甲酸在热的浓硫酸的作用下分解为水和一氧化碳,属于分解反应;一氧化碳在加热的条件下与氧化铜反应生成铜和二氧化碳,反应物是两种化合物,不符合化合反应的概念,故错误。

故选D。

11. ①② ③ 热能 光能

【详解】(1)蜡由固体变成液体蜡没有新物质生成,是物理变化,液体蜡变成气体蜡的过程没有新的物质生成是物理变化,气体蜡燃烧生成二氧化碳和水的过程生成了新的物质是化学变化,故填:①② ③;

(2)从能量转化的角度分析,蜡烛的燃烧过程将化学能转化为热能和光能,故填:热能 光能。

12. AD 可以控制反应的发生和停止

【详解】(1)用氯酸钾制取氧气是加热固体生成气体的反应,应选择固体受热发生装置,即装置A,氧气不易溶于水,收集氧气可选择排水法,氧气的密度比空气大,收集氧气还可选择向上排空气法,收集干燥的氧气,应选择向上排空气法,即装置D,故填AD。

(2)与装置B相比,E装置能够通过玻璃开关的开闭控制液体药品与固体药品的接触与分离,进而控制反应的发生与停止,故填可以控制反应的发生和停止。

13. 32 2CH3OH+3O22CO2+4H2O

【详解】(1)设理论上可生成甲醇的质量为x。

x=32g

故答案为:32;

(2)甲醇在空气中充分燃烧生成二氧化碳和水,反应的化学方程式为:2CH3OH+3O22CO2+4H2O。

14.32

【详解】由质量守恒定律可知,若3.2克A和4.8克B正好完全反应生成4.4克C,则生成的D的质量为:3.2g+4.8g-4.4g=3.6g。

设A的相对分子质量为x,

解得x=32

则的相对分子质量为32。

15. 2 2 3 2 1 1 2 2 1

【详解】(1)氯酸钾的化学式中有3个氧原子,而氧气的化学式中有2个氧原子,二者的最小公倍数为6,即在氯酸钾前面写2,氧气前面写3,先配平氧原子,最后在氯化钾前面写2配平钾原子和氯原子,即三种物质的化学计量数由左至右分别为2、2、3,故填2、2、3。

(2)高锰酸钾的化学式中有1个钾原子,而锰酸钾的化学式中有2个钾原子,二者的最小公倍数为2,即在高锰酸钾前面写2,锰酸钾前面写1,从而配平钾原子,观察发现,此时只要在二氧化锰前面写1,锰原子和氧原子就配平了,即三种物质的化学计量数由左至右分别为2、1、1,故填2、1、1。

(3)甲烷的化学式中有4个氢原子,水的化学式中有2个氢原子,二者的最小公倍数为4,即在水的化学式前写2,先配平氢原子。甲烷化学式中有一个碳原子,而二氧化碳化学式中也有一个碳原子,即在二氧化碳前面写1,配平碳原子,此时左边有两个氧原子,而右边有4个氧原子,即在氧气的化学式前面写2配平氧原子,即由左至右,三种物质的化学计量数为分别为2、2、1,故填2、2、1。

16. 4 1 3 4 2 4 1 3

【详解】(1)本题可从得失氧的角度配平,一个CO分子反应中得到一个氧原子变为二氧化碳分子,由于一个Fe3O4分子中氧原子的数目为4个,所以CO与 CO2前面的化学计量数都为4,最后配平其它元素的原子,Fe3O4、Fe前面的化学计量数分别为1、3,因此反应的化学方程式为:4CO+Fe3O4=3Fe+4CO2,故填:4;1;3;4;

(2)本题可利用“定一法”进行配平,把P2O5的化学计量数定为1,则PH3、O2、H2O前面的化学计量数分别为:2、4、3,因此反应的化学方程式为:2PH3+4O2=P2O5+3H2O,故填:2;4;1;3。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

八年级科学下册第三单元3.1-3.3易错题巩固

一、选择题

1.以下是进行木炭在氧气中燃烧实验的示意图,有关实验仪器名称的判断,错误的是( )

A.a是试管夹 B.b是酒精灯

C.c是集气瓶 D.d是烧杯

2.能使带火星的木条复燃的气体是( )

A.空气 B.氢气 C.氧气 D.二氧化碳

3.密闭容器内有A、B、C、D四种物质,在一定条件下充分反应,测得反应前后各物质的质量如下:

A B C D

反应前质量/g 19.7 8.7 31.6 0.4

反应后质量/g X 17.4 0 3.6

下列说法不正确的是( )

A.X的值为39.4

B.该反应为分解反应

C.反应过程中,B与D的质量比为87:36

D.若A与C的相对分子质量之比为197:158,则A与C的化学计量数之比为1:2

4.如图是探究物质燃烧条件的对比实验。下列说法正确的是( )

A.红磷燃烧属于缓慢氧化

B.红磷燃烧的反应属于化合反应

C.红磷燃烧产生大量白雾

D.该实验是验证燃烧需要充足的助燃剂

5.浙江大学制造出一种由碳元素组成的超轻物质,其内部像海绵一样多孔隙,故名碳海绵。碳海绵可用于处理海上原油泄漏:先用它吸收浮在水面上的原油,再通过挤压将碳海绵内的原油进行回收。此处理过程中没有应用到下列“碳海绵”性质中的( )

A.保温性能好 B.能吸油但不吸水

C.易被压缩 D.密度很小,能浮于海面上

6.过氧化氢溶液分解反应的催化剂很多。化学兴趣小组的同学设计如下四组实验,比较两种物质的催化效果,其中观察效果较差的是( )

A.第一组同时实验,观察比较反应过程中两个气球体积的变化快慢

B.第二组同时实验,观察比较反应过程中两者产生气泡的快慢

C.第三组分两次实验,看木条是否能复燃

D.第四组分两次实验,比较收集一定体积的气体所需要的时间

7.某反应的微观示意图如下,用○与●代表A、B两种元素的原子,下列说法错误的是( )

A.反应前后原子的种类发生变化 B.反应前后物质的化学性质发生变化

C.该反应的化学方程式表示为:A2+3B2=2AB3 D.反应生成物1个分子中含有4个原子

8.在反应2CO + O2==2CO2中,各物质的质量比为( )

A.2∶1∶2 B.56∶32∶88 C.28∶32∶44 D.1∶1∶2

9.如图为CO还原CuO“微型”实验装置(夹持仪器等略),已知:HCOOH H2O+CO↑,CO+CuO加热CO2+Cu下列说法错误的是

A.实验中所需 CO 可现制现用

B.此装置可节约用品,污染小,现象明显

C.此装置内空间较小,空气易排空,实验危险系数小

D.该实验中所涉及反应的基本类型有分解反应和化合反应

二、填空题

11.生活中停电时,我们经常会点一根蜡烛来照明,蜡烛的燃烧过程所发生的变化可以表示为:

(1)从物质转化的角度分析发生了物理变化的是 (填编号);发生了化学变化的是 (填编号)

(2)从能量转化的角度分析,蜡烛的燃烧过程将化学能转化为 和 。

12.请你根据下列实验装置图回答:

(1)若用氯酸钾制取一瓶干燥的O2应选用的发生装置和收集装置分别是 。(用编号表示)

(2)实验室若用块状固体和液体且无需加热来制取气体,改用E装置(多孔隔板用来放块状固体)代替B装置的优点是 。

13.杭州亚运会,在亚运史上首次由“数字人”参与并幕式点火仪式,也是首次使用再生的绿色甲醇(CH4O)作为主火炬塔“潮涌“的燃料,实现主火炬在循环使用期间的零排放,二氧化碳转化为甲醇的某条反应路径的微观示意如下:

(1)在上述过程中,若有44g二氧化碳全部转化为甲醇,理论上可生成甲醇 g。

(2)甲醇在空气中燃烧生成二氧化碳和水,该反应的化学方程式为 。

14.科学研究中,常通过对实验数据的分析计算。得出某未知物质的相对分子质量,从而推测物质的化学式。某科研小组经反复实验,发现化学反应中,3.2克恰好和4.8克完全反应,生成4.4克。若的相对分子质量为18,则的相对分子质量为 。

15.配平下列化学方程式:

(1) KClO3= KCl+ O2↑

(2) KMnO4= K2MnO4+ MnO2+O2↑

(3)CH4+ O2= H2O+ CO2

16.)配平下列方程式

(1) CO+ Fe3O4→ Fe+ CO2

(2) PH3+ O2→ P2O5+ H2O

参考答案:

1.A

【详解】A、夹持木炭的仪器是坩埚钳,而不是试管夹,故A错误。

B、酒精灯用于给木炭加热,所以b是酒精灯,故B正确。

C、集气瓶用于气体的收集和储存,所以c是集气瓶,故C正确。

D、烧杯用于盛放液体,所以d是烧杯,故D正确。

故选A。

2.C

【详解】A、空气中氧气的含量较低,不能使带火星的木条复燃,不符合题意;

B、氢气不支持燃烧,不能使带火星的木条复燃,不符合题意;

C、O2具有助燃性,能使带火星的木条复燃,符合题意;

D、二氧化碳不支持燃烧,不能使带火星的木条复燃,不符合题意。故选C。

3.C

【详解】A、由质量守恒定律可知,反应后A物质的质量= 19.7g+8.7g+31.6g+0.4g 17.4g 3.6g=39.4g,即X的值为39.4,选项正确;

B、由图可知,C的质量减少为反应物,A、B、D的质量增加为生成物,即该反应是一种物质生成三种新物质的反应,符合分解反应的特点,属于分解反应,选项正确;

C、反应过程中,B与D变化的质量比=(17.4g-8.7g):(3.6g-0.4g)=87:32,选项错误;

D、反应后密闭容器中A的质量为39.4g,反应后生成A的质量=39.4g 19.7g=19.7g,参加反应的C的质量为31.6g,设反应中A与C的化学计量数分别为a和c,则依据化学方程式中物质的质量关系可知,197a:158c=19.7g:31.6g,则a与c的计量数之比是1:2,选项正确。

故选:C。

4.B

【详解】A、红磷燃烧反应较剧烈,属于剧烈的氧化反应,错误;

B、红磷燃烧的反应,生成五氧化二磷,该反应是由两种物质生成一种物质的反应,符合化合反应的特征,属于化合反应,正确;

C、红磷燃烧产生大量白烟,而不是白雾,错误;

D、白磷、红磷都与氧气接触,白磷先燃烧,红磷后燃烧,说明可燃物温度要达到着火点,错误。

故选B。

5.A

【详解】根据碳海绵“内部像海绵一样多孔隙”可知其易被压缩;

根据碳海绵是一种由碳元素组成的超轻物质,其内部像海绵一样多孔隙,用它吸收浮在水面上的原油等,可知其密度很小,能浮于海面上;

根据碳海绵可用于处理海上原油泄漏事件,处理时,先用它吸收浮在水面上的原油,再通过挤压,将碳海绵内的原油进行回收。可知其能吸油但不吸水。

综上分析可知,此过程没有应用到“碳海绵”保温性能好的性质。

故A符合题意,BCD不合题意。

6.C

【详解】A、通过气球膨胀的快慢很明显的显现出哪一物质的催化效果好,故不符合题意;

B、通过观察比较反应过程中两者产生气泡的快慢,很明显的看出反应速度的快慢,也就知道了谁的催化效果好了,故不符合题意;

C、第三组分两次实验,看木条是否能复燃,由于分两次实验,如果都能复燃,根本无法判断哪一种物质的催化效果好,故符合题意;

D、第四组虽然也分两次实验,但通过比较收集一定体积的气体所需要的时间的话,很明显就能比较出反应速度的快慢,故不符合题意。

7.A

【详解】A、观察微观示意图,可知反应前后都有A、B两种原子,原子的种类没有发生改变,故说法错误;

B、反应前后的分子发生了改变,因此化学性质也发生了改变,故说法正确;

C、反应物的分子分别是由A原子和B原子构成的分子,生成物的分子是由一个A原子和三个B原子构成的,个数比是1:3:2,方程式表示为:A2+3B2=2AB3,故说法正确;

D、反应后的一个分子由一个A原子和三个B原子构成的,故说法正确;

故选A。

8.B

【详解】依据化学方程式意义可知,物质质量的比=化学计量数和相对分子质量乘积的比,在反应2CO + O2==2CO2中,化学计量系数之比为2:1:2,各物质的质量比为:28×2:32:44×2=56∶32∶88=7:4:11;故选B。

9.D

【详解】A.实验中所需CO可通过胶头滴管加入甲酸的方法来制取一氧化碳,可现制现用,故正确;

B.该套装置比较小,节约药品,产生的污染物也较少,现象比较明显,故正确;

C.此装置内空间较小,空气易排空,实验危险系数小,故正确;

D.甲酸在热的浓硫酸的作用下分解为水和一氧化碳,属于分解反应;一氧化碳在加热的条件下与氧化铜反应生成铜和二氧化碳,反应物是两种化合物,不符合化合反应的概念,故错误。

故选D。

11. ①② ③ 热能 光能

【详解】(1)蜡由固体变成液体蜡没有新物质生成,是物理变化,液体蜡变成气体蜡的过程没有新的物质生成是物理变化,气体蜡燃烧生成二氧化碳和水的过程生成了新的物质是化学变化,故填:①② ③;

(2)从能量转化的角度分析,蜡烛的燃烧过程将化学能转化为热能和光能,故填:热能 光能。

12. AD 可以控制反应的发生和停止

【详解】(1)用氯酸钾制取氧气是加热固体生成气体的反应,应选择固体受热发生装置,即装置A,氧气不易溶于水,收集氧气可选择排水法,氧气的密度比空气大,收集氧气还可选择向上排空气法,收集干燥的氧气,应选择向上排空气法,即装置D,故填AD。

(2)与装置B相比,E装置能够通过玻璃开关的开闭控制液体药品与固体药品的接触与分离,进而控制反应的发生与停止,故填可以控制反应的发生和停止。

13. 32 2CH3OH+3O22CO2+4H2O

【详解】(1)设理论上可生成甲醇的质量为x。

x=32g

故答案为:32;

(2)甲醇在空气中充分燃烧生成二氧化碳和水,反应的化学方程式为:2CH3OH+3O22CO2+4H2O。

14.32

【详解】由质量守恒定律可知,若3.2克A和4.8克B正好完全反应生成4.4克C,则生成的D的质量为:3.2g+4.8g-4.4g=3.6g。

设A的相对分子质量为x,

解得x=32

则的相对分子质量为32。

15. 2 2 3 2 1 1 2 2 1

【详解】(1)氯酸钾的化学式中有3个氧原子,而氧气的化学式中有2个氧原子,二者的最小公倍数为6,即在氯酸钾前面写2,氧气前面写3,先配平氧原子,最后在氯化钾前面写2配平钾原子和氯原子,即三种物质的化学计量数由左至右分别为2、2、3,故填2、2、3。

(2)高锰酸钾的化学式中有1个钾原子,而锰酸钾的化学式中有2个钾原子,二者的最小公倍数为2,即在高锰酸钾前面写2,锰酸钾前面写1,从而配平钾原子,观察发现,此时只要在二氧化锰前面写1,锰原子和氧原子就配平了,即三种物质的化学计量数由左至右分别为2、1、1,故填2、1、1。

(3)甲烷的化学式中有4个氢原子,水的化学式中有2个氢原子,二者的最小公倍数为4,即在水的化学式前写2,先配平氢原子。甲烷化学式中有一个碳原子,而二氧化碳化学式中也有一个碳原子,即在二氧化碳前面写1,配平碳原子,此时左边有两个氧原子,而右边有4个氧原子,即在氧气的化学式前面写2配平氧原子,即由左至右,三种物质的化学计量数为分别为2、2、1,故填2、2、1。

16. 4 1 3 4 2 4 1 3

【详解】(1)本题可从得失氧的角度配平,一个CO分子反应中得到一个氧原子变为二氧化碳分子,由于一个Fe3O4分子中氧原子的数目为4个,所以CO与 CO2前面的化学计量数都为4,最后配平其它元素的原子,Fe3O4、Fe前面的化学计量数分别为1、3,因此反应的化学方程式为:4CO+Fe3O4=3Fe+4CO2,故填:4;1;3;4;

(2)本题可利用“定一法”进行配平,把P2O5的化学计量数定为1,则PH3、O2、H2O前面的化学计量数分别为:2、4、3,因此反应的化学方程式为:2PH3+4O2=P2O5+3H2O,故填:2;4;1;3。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查