24 愚公移山 《列子》课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 24 愚公移山 《列子》课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 611.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-05-30 19:02:22 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第六单元 情操志趣

24 愚公移山 《列子》

解释文中加点的词

太行、王屋二山,方.( 方圆,古代计量面积用语 )七百里,高万仞,

本在冀州之南,河阳之北。

方圆,古代计量面积用语

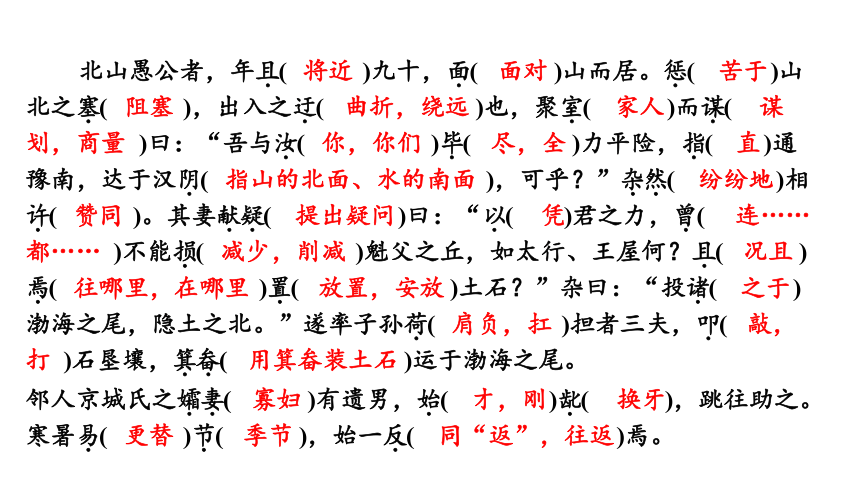

北山愚公者,年且.( 将近 )九十,面.( 面对 )山而居。惩.( 苦于 )山

北之塞.( 阻塞 ),出入之迂.( 曲折,绕远 )也,聚室.( 家人 )而谋.( 谋

划,商量 )曰:“吾与汝.( 你,你们 )毕.( 尽,全 )力平险,指.( 直 )通

豫南,达于汉阴.( 指山的北面、水的南面 ),可乎?”杂.然.( 纷纷地 )相

许.( 赞同 )。其妻献.疑.( 提出疑问 )曰:“以.( 凭 )君之力,曾.( 连……

都…… )不能损.( 减少,削减 )魁父之丘,如太行、王屋何?且.( 况且 )

焉.( 往哪里,在哪里 )置.( 放置,安放 )土石?”杂曰:“投诸.( 之于 )

渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷.( 肩负,扛 )担者三夫,叩.( 敲,

打 )石垦壤,箕.畚.( 用箕畚装土石 )运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀.妻.( 寡妇 )有遗男,始.( 才,刚 )龀.( 换牙 ),跳往助之。

寒暑易.( 更替 )节.( 季节 ),始一反.( 同“返”,往返 )焉。

将近

面对

苦于

阻塞

曲折,绕远

家人

谋

划,商量

你,你们

尽,全

直

指山的北面、水的南面

纷纷地

赞同

提出疑问

凭

连……

都……

减少,削减

况且

往哪里,在哪里

放置,安放

之于

肩负,扛

敲,

打

用箕畚装土石

寡妇

才,刚

换牙

更替

季节

同“返”,往返

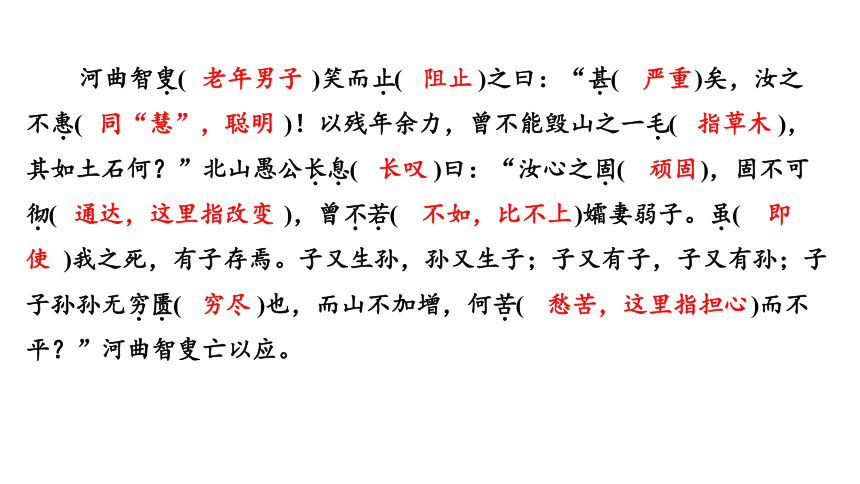

河曲智叟.( 老年男子 )笑而止.( 阻止 )之曰:“甚.( 严重 )矣,汝之

不惠.( 同“慧”,聪明 )!以残年余力,曾不能毁山之一毛.( 指草木 ),

其如土石何?”北山愚公长.息.( 长叹 )曰:“汝心之固.( 顽固 ),固不可

彻.( 通达,这里指改变 ),曾不.若.( 不如,比不上 )孀妻弱子。虽.( 即

使 )我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子

子孙孙无穷.匮.( 穷尽 )也,而山不加增,何苦.( 愁苦,这里指担心 )而不

平?”河曲智叟亡以应。

老年男子

阻止

严重

同“慧”,聪明

指草木

长叹

顽固

通达,这里指改变

不如,比不上

即

使

穷尽

愁苦,这里指担心

操蛇之神闻.( 听说 )之,惧其不已.( 停止 )也,告之于帝。帝感其

诚.( 诚心 ),命夸娥氏二子负.( 背 )二山,一厝.( 放置,安放 )朔东,一

厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇.( 同“垄”,高地 )断.( 隔绝 )

焉。

听说

停止

诚心

背

放置,安放

同“垄”,高地

隔绝

将下列句子翻译成现代汉语

1. 惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰。

2. 寒暑易节,始一反焉。

3. 甚矣,汝之不惠!

他苦于山北路途阻塞,出来进去都要绕远,就集合全家来商量。

冬夏换季,才往返一次。

你也太不聪明了!

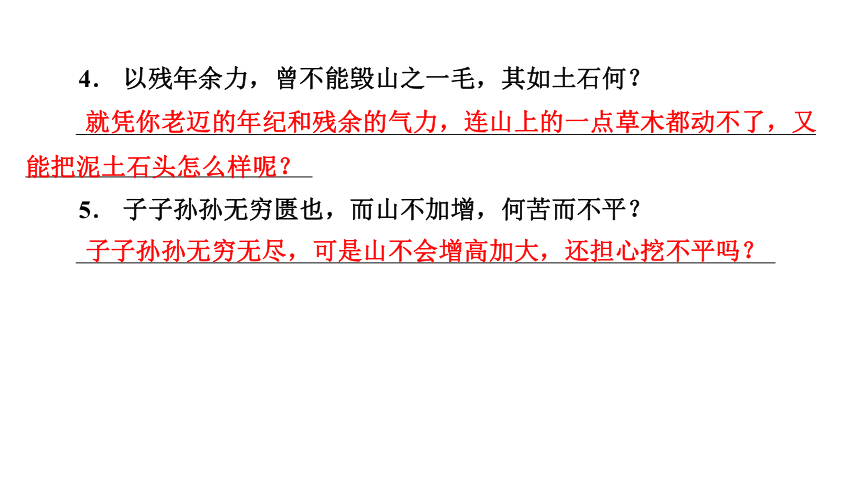

4. 以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?

5. 子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

就凭你老迈的年纪和残余的气力,连山上的一点草木都动不了,又

能把泥土石头怎么样呢?

子子孙孙无穷无尽,可是山不会增高加大,还担心挖不平吗?

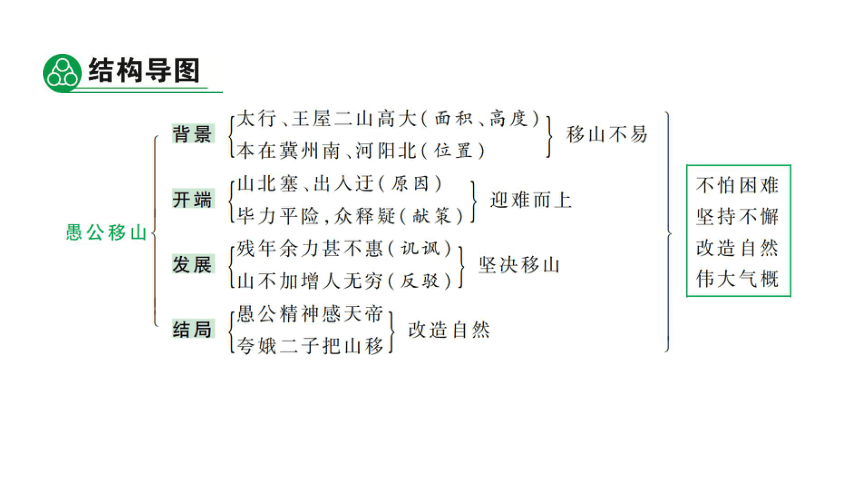

本文通过记叙愚公移山的故事,反映了我国古代劳动人民改造自然

的伟大气魄和坚强意志,也说明了要克服困难就必须下定决心、奋斗不

懈的道理。

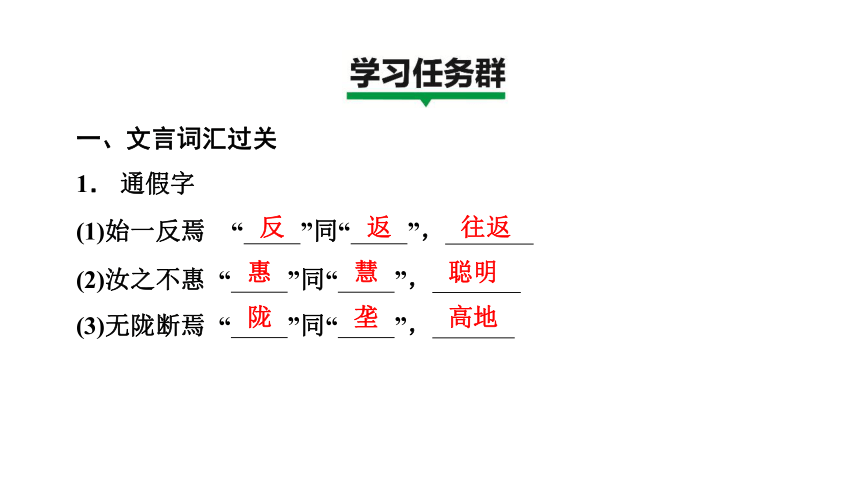

一、文言词汇过关

1. 通假字

(1)始一反焉 “ ”同“ ”,

(2)汝之不惠 “ ”同“ ”,

(3)无陇断焉 “ ”同“ ”,

反

返

往返

惠

慧

聪明

陇

垄

高地

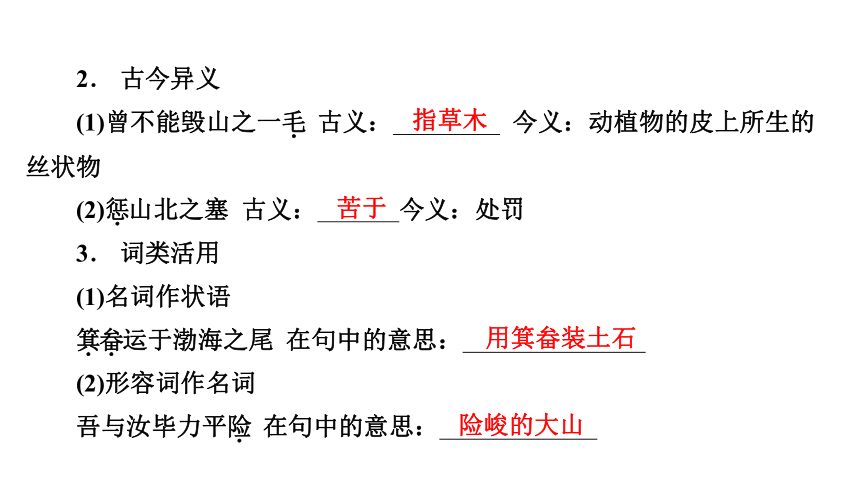

2. 古今异义

(1)曾不能毁山之一毛. 古义: 今义:动植物的皮上所生的

丝状物

(2)惩.山北之塞 古义: 今义:处罚

3. 词类活用

(1)名词作状语

箕.畚.运于渤海之尾 在句中的意思:

(2)形容词作名词

吾与汝毕力平险. 在句中的意思:

指草木

苦于

用箕畚装土石

险峻的大山

4. 一词多义

副词,将近

连词,况且

介词,到

介词,向

介词,凭

连词,表目的,来

疑问代词,往哪里,在哪里

语气词

助词,的

助词,用于主谓之间,取消句子独立性,不译

代词,他们,即移山的人

代词,他的,即愚公的

副词,用在“如……何”前面加强反问语气

代词,他,即愚公

5. 词语辨析

(1)下列句子中加点词语解释不正确的一项是( D )

A. 吾与汝.毕力平险(你,你们) B. 杂然相许.(赞同)

C. 投诸.渤海之尾(之于) D. 河曲智叟亡.以应(忘记)

【解析】句意:河曲智叟没有话来回答。亡:没有。故选D。

D

(2)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( C )

A. 方.七百里/方.欲行

B. 始.一反焉/蒙乃始.就学

C. 而.山不加增/人不知而.不愠

D. 操蛇之神闻.之/求闻.之若此

【解析】A项,方圆,古代计量面积用语/正。B项,才、刚/开始。C

项,都是表转折的连词。D项,听说/消息。故选C。

C

二、文意理解

6. 下列对文章的理解错误的一项是( A )

A. 愚公“聚室而谋”说明他对移山底气不足,在大家“杂然相许”后

才信心大增。

B. 智叟作为旁观者,对愚公移山“笑而止之”,这种笑是嘲笑,是轻

蔑,既傲慢又武断。

C. 文章第一段极言山之高大,是为下文写移山、负山等情节作铺垫,

衬托愚公决心之大。

D. 采用神话结尾,借助神的力量实现愚公的宏伟抱负,这反映了古代

劳动人民的美好愿望。

A

【解析】从第二段中的“毕力平险”“指通”“达于”,可以看出

愚公是有决心、有目标的。因此A项中“说明他对移山底气不足”表述有

误。故选A。

7. 对于课文中的人物,你持怎样的态度?请任选一个人物,仿照示

例完成评价。

示例:我为愚公的远见点赞。你看,他为了造福后代子孙,不顾自

己年迈力衰,担负起移山伟业。

我为京城氏之子的天真热情点赞。你看,他虽然年幼,但不怕路途

遥远,高高兴兴地“跳往助之”,对移山一事积极热情。

三、比较阅读

选文依据:《列子》是一部很有趣的著作,其中有大量的寓言,体

现了古人对自然和世间万物的思考和智慧。下面这三篇文章都选自《列

子》,让我们一起了解愚公和鲍氏之子对自然的看法、詹何从钓鱼中所

感悟的治国之道,体会其中所寄寓的道理。

【甲】愚公移山(原文略)

【乙】

齐田氏祖①于庭,食客千人。中坐②有献鱼雁者。田氏视之,乃叹

曰:“天之于民厚矣殖五谷生鱼鸟以为之用。”众客和之如响.。

鲍氏之子年十二,预于次③,进曰:“不如君言。天地万物与我并

生,类也。类无贵贱,徒.以大小智力而相制,迭④相食.,非相为而生之。

人取可.食者而食之,岂天本为人生之?且蚊蚋⑤噆⑥肤,虎狼食肉,非天

本为蚊蚋生人、虎狼生肉者哉?”

(选自《列子·说符》,有删改)

【注释】①祖:出行前祭祀路神的仪式。②坐:同“座”,座席,

座位。③预于次:排列在次等的位置。④迭:交替地,轮流地。⑤蚊蚋

(ruì):吸血的昆虫。⑥噆(zǎn):叮咬。

8. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( A )

A. 众客和之如响./空谷传响.

B. 徒.以大小智力而相制/老大徒.伤悲

C. 迭相食./饭疏食.,饮水

D. 人取可.食者而食之/可.爱者甚蕃

【解析】A项,回声。B项,只,仅仅/白白地。C项,吃/食物,吃的

东西。D项,能够,可以/值得。故选A。

A

9. 请用“/”给文中画横线的句子断句。

天 之 于 民 厚 矣 殖 五 谷 生 鱼 鸟 以 为 之 用

天之于民厚矣/殖五谷/生鱼鸟/以为之用

10. 请用现代汉语翻译文中画波浪线的句子。

(1)天地万物与我并生,类也。

(2)且蚊蚋噆肤,虎狼食肉,非天本为蚊蚋生人、虎狼生肉者哉?

天地万物和我们共同生存,各成其类。

况且蚊虫叮咬人的皮肤,虎狼吞噬人的骨肉,莫非上天本是为了蚊

虫而生出人来、为了虎狼而提供人肉的吗?

11. 【甲】【乙】两文都运用了 的写法,【甲】文中

愚公家人的“杂然相许”对愚公的形象起到了 的作用;

【乙】文中众客的“和之如响”对鲍氏之子的形象则起到了

的作用,通过他反驳齐田氏的一番话,表现了他

的形象特点。

对比、衬托

正面衬托

反面衬托

不盲从权威、不阿谀奉

承、善于思考和敢于表达

【参考译文】【乙】齐国姓田的(权臣)出行前在厅堂设宴祭祀路神,

赴宴宾客多达千人。座席中有人进献鱼和大雁。田氏看了,就感叹说:

“上天对待下民真是优厚!它繁殖五谷,生养鱼鸟,以供人们享用。”

众位宾客纷纷附和他,声音如回声一般。

鲍家的孩子年仅十二,排列在次等的位置,他进言道:“事实不像

您说的那样。天地万物和我们共同生存,各成其类。类与类之间并没有

高低贵贱的差别,仅仅是凭着个头大小、智慧以及体力的不同而相互制

约,更迭相食,并没有谁为谁存在的道理。人不过是拿了可以吃的东西

来吃,怎么会是上天为了人类而特意生养这些生命呢?况且蚊虫叮咬人

的皮肤,虎狼吞噬人的骨肉,莫非上天本是为了蚊虫而生出人来、为了

虎狼而提供人肉的吗?”

【丙】

詹何以独茧丝为纶①,芒②针为钩,荆篠③为竿,剖粒④为饵,引盈车

之鱼于百仞之渊、汩流⑤之中;纶不绝,钩不伸,竿不挠.。楚王闻而

异.之,召问其故。

詹何曰:“臣闻先大夫之言,蒲且子⑥之弋⑦也,弱弓纤缴⑧,乘风

振之,连双鸧⑨于青云之际。用心专,动手均也。臣因其事,放.而学钓,

五年始尽其道。当臣之临.河持竿,心无杂虑,唯鱼之念;投纶沉钩,手

无轻重,物莫能乱。鱼见臣之钩饵,犹尘埃聚沫⑩,吞之不疑。所以能以

弱制强,以轻致重也。大王治国诚能若此则天下可运于一握将亦奚事

哉?”楚王曰:“善。”

(选自《列子·汤问》,有删改)

【注释】①纶:钓鱼用的丝线。②芒:稻麦等壳外顶端的芒刺,草

尖,毛尖。③篠(xiǎo):小竹,细竹。④剖粒:剖开的米粒。⑤汩(ɡǔ)

流:湍急的河流。⑥蒲且子:战国时善射之人。⑦弋(yì):用系有绳子的

箭射。⑧弱弓纤缴(zhuó):拉力很小的弓,纤细的丝绳。缴,系在箭上的

生丝绳,射鸟用。⑨鸧(cāng):黄鹂。⑩聚沫:聚集的泡沫。

12. 运用所提示的方法,解释文中加点词语的意思。

文言字词 方法策略 字词释义

竿不挠. 【组词法】 不屈不挠. (1)

当臣之临.河持

竿 面临./临.渊羡鱼 (2)

楚王闻而异.之 【活用法】形容词的意动用法 (3)

放.而学钓 【通假法】对于一些本字解释不了

的字词,根据句意,可考虑通假字 (4)

弯曲

面对

对……感到惊

讶

同“仿”,仿

效

13. 用“/”给文中画横线的句子断句。

大 王 治 国 诚 能 若 此 则 天 下 可 运 于 一 握 将 亦 奚 事 哉

大王治国诚能若此/则天下可运于一握/将亦奚事哉

14. 小语和小文阅读了【甲】【丙】两文后,进行了讨论。请你补

全对话。

小语:我认为【甲】文作者在命名上独具匠心,特意将“愚

公”“智叟”这两个人物的形象特点加以颠倒:愚公①

,命名为“愚”;智叟② ,命名为“智”。

这一颠倒加重了对比的色调,增强了③ 的效果。

小文:没错,【丙】文则通过对詹何“以独茧丝为纶,芒针为钩,

荆篠为竿,剖粒为饵,引盈车之鱼于百仞之渊、汩流之中”的④

(正面/侧面)描写,突出了他高超的钓鱼才能和⑤ 的智慧。

大智大勇、坚定

执着

鼠目寸光、冥顽不灵

讽刺

正

面

以柔克刚

【参考译文】【丙】詹何把一根蚕丝作为钓线,拿细如麦芒的针作

钓钩,再用细小的荆竹作钓竿,剖开饭粒作诱饵,从百仞深渊和滔滔激

流之中,钓起的鱼能装满一车;而且钓线不断,钓钩不折,钓竿不弯。

楚王听闻此事,感到十分惊异,召见詹何询问其中的缘故。

詹何说:“我曾听先父说起,蒲且子射鸟的时候,操起柔弱的弓

箭,系上纤细的丝绳,顺风振弓发射,一箭射中两只在高空飞翔的黄

鹂。这是他用心专一,用力均衡的缘故。我从中得到启发,仿效他射鸟

的技法来学习钓鱼。经过五年苦练方才完全掌握其中的道理。当我在河

边持起钓竿,不存丝毫杂念,一心只想着钓鱼;我投出钓线,沉下钓

钩,手中用力轻重均衡,外界事物不能扰乱我的心神。水中鱼儿看见我

的钓饵,就好像是下落的尘埃、聚集的泡沫,毫不犹豫就吞了下去。这

就是我能够用柔弱制胜刚强,用轻物招来重物的缘故。如果大王治理国

家真的也能照这个道理,那么整个天下就可以像掌中之物一样运控自

如,还用得着再做其他事吗?”楚王说:“好。”

第六单元 情操志趣

24 愚公移山 《列子》

解释文中加点的词

太行、王屋二山,方.( 方圆,古代计量面积用语 )七百里,高万仞,

本在冀州之南,河阳之北。

方圆,古代计量面积用语

北山愚公者,年且.( 将近 )九十,面.( 面对 )山而居。惩.( 苦于 )山

北之塞.( 阻塞 ),出入之迂.( 曲折,绕远 )也,聚室.( 家人 )而谋.( 谋

划,商量 )曰:“吾与汝.( 你,你们 )毕.( 尽,全 )力平险,指.( 直 )通

豫南,达于汉阴.( 指山的北面、水的南面 ),可乎?”杂.然.( 纷纷地 )相

许.( 赞同 )。其妻献.疑.( 提出疑问 )曰:“以.( 凭 )君之力,曾.( 连……

都…… )不能损.( 减少,削减 )魁父之丘,如太行、王屋何?且.( 况且 )

焉.( 往哪里,在哪里 )置.( 放置,安放 )土石?”杂曰:“投诸.( 之于 )

渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷.( 肩负,扛 )担者三夫,叩.( 敲,

打 )石垦壤,箕.畚.( 用箕畚装土石 )运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀.妻.( 寡妇 )有遗男,始.( 才,刚 )龀.( 换牙 ),跳往助之。

寒暑易.( 更替 )节.( 季节 ),始一反.( 同“返”,往返 )焉。

将近

面对

苦于

阻塞

曲折,绕远

家人

谋

划,商量

你,你们

尽,全

直

指山的北面、水的南面

纷纷地

赞同

提出疑问

凭

连……

都……

减少,削减

况且

往哪里,在哪里

放置,安放

之于

肩负,扛

敲,

打

用箕畚装土石

寡妇

才,刚

换牙

更替

季节

同“返”,往返

河曲智叟.( 老年男子 )笑而止.( 阻止 )之曰:“甚.( 严重 )矣,汝之

不惠.( 同“慧”,聪明 )!以残年余力,曾不能毁山之一毛.( 指草木 ),

其如土石何?”北山愚公长.息.( 长叹 )曰:“汝心之固.( 顽固 ),固不可

彻.( 通达,这里指改变 ),曾不.若.( 不如,比不上 )孀妻弱子。虽.( 即

使 )我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子

子孙孙无穷.匮.( 穷尽 )也,而山不加增,何苦.( 愁苦,这里指担心 )而不

平?”河曲智叟亡以应。

老年男子

阻止

严重

同“慧”,聪明

指草木

长叹

顽固

通达,这里指改变

不如,比不上

即

使

穷尽

愁苦,这里指担心

操蛇之神闻.( 听说 )之,惧其不已.( 停止 )也,告之于帝。帝感其

诚.( 诚心 ),命夸娥氏二子负.( 背 )二山,一厝.( 放置,安放 )朔东,一

厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇.( 同“垄”,高地 )断.( 隔绝 )

焉。

听说

停止

诚心

背

放置,安放

同“垄”,高地

隔绝

将下列句子翻译成现代汉语

1. 惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰。

2. 寒暑易节,始一反焉。

3. 甚矣,汝之不惠!

他苦于山北路途阻塞,出来进去都要绕远,就集合全家来商量。

冬夏换季,才往返一次。

你也太不聪明了!

4. 以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?

5. 子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?

就凭你老迈的年纪和残余的气力,连山上的一点草木都动不了,又

能把泥土石头怎么样呢?

子子孙孙无穷无尽,可是山不会增高加大,还担心挖不平吗?

本文通过记叙愚公移山的故事,反映了我国古代劳动人民改造自然

的伟大气魄和坚强意志,也说明了要克服困难就必须下定决心、奋斗不

懈的道理。

一、文言词汇过关

1. 通假字

(1)始一反焉 “ ”同“ ”,

(2)汝之不惠 “ ”同“ ”,

(3)无陇断焉 “ ”同“ ”,

反

返

往返

惠

慧

聪明

陇

垄

高地

2. 古今异义

(1)曾不能毁山之一毛. 古义: 今义:动植物的皮上所生的

丝状物

(2)惩.山北之塞 古义: 今义:处罚

3. 词类活用

(1)名词作状语

箕.畚.运于渤海之尾 在句中的意思:

(2)形容词作名词

吾与汝毕力平险. 在句中的意思:

指草木

苦于

用箕畚装土石

险峻的大山

4. 一词多义

副词,将近

连词,况且

介词,到

介词,向

介词,凭

连词,表目的,来

疑问代词,往哪里,在哪里

语气词

助词,的

助词,用于主谓之间,取消句子独立性,不译

代词,他们,即移山的人

代词,他的,即愚公的

副词,用在“如……何”前面加强反问语气

代词,他,即愚公

5. 词语辨析

(1)下列句子中加点词语解释不正确的一项是( D )

A. 吾与汝.毕力平险(你,你们) B. 杂然相许.(赞同)

C. 投诸.渤海之尾(之于) D. 河曲智叟亡.以应(忘记)

【解析】句意:河曲智叟没有话来回答。亡:没有。故选D。

D

(2)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( C )

A. 方.七百里/方.欲行

B. 始.一反焉/蒙乃始.就学

C. 而.山不加增/人不知而.不愠

D. 操蛇之神闻.之/求闻.之若此

【解析】A项,方圆,古代计量面积用语/正。B项,才、刚/开始。C

项,都是表转折的连词。D项,听说/消息。故选C。

C

二、文意理解

6. 下列对文章的理解错误的一项是( A )

A. 愚公“聚室而谋”说明他对移山底气不足,在大家“杂然相许”后

才信心大增。

B. 智叟作为旁观者,对愚公移山“笑而止之”,这种笑是嘲笑,是轻

蔑,既傲慢又武断。

C. 文章第一段极言山之高大,是为下文写移山、负山等情节作铺垫,

衬托愚公决心之大。

D. 采用神话结尾,借助神的力量实现愚公的宏伟抱负,这反映了古代

劳动人民的美好愿望。

A

【解析】从第二段中的“毕力平险”“指通”“达于”,可以看出

愚公是有决心、有目标的。因此A项中“说明他对移山底气不足”表述有

误。故选A。

7. 对于课文中的人物,你持怎样的态度?请任选一个人物,仿照示

例完成评价。

示例:我为愚公的远见点赞。你看,他为了造福后代子孙,不顾自

己年迈力衰,担负起移山伟业。

我为京城氏之子的天真热情点赞。你看,他虽然年幼,但不怕路途

遥远,高高兴兴地“跳往助之”,对移山一事积极热情。

三、比较阅读

选文依据:《列子》是一部很有趣的著作,其中有大量的寓言,体

现了古人对自然和世间万物的思考和智慧。下面这三篇文章都选自《列

子》,让我们一起了解愚公和鲍氏之子对自然的看法、詹何从钓鱼中所

感悟的治国之道,体会其中所寄寓的道理。

【甲】愚公移山(原文略)

【乙】

齐田氏祖①于庭,食客千人。中坐②有献鱼雁者。田氏视之,乃叹

曰:“天之于民厚矣殖五谷生鱼鸟以为之用。”众客和之如响.。

鲍氏之子年十二,预于次③,进曰:“不如君言。天地万物与我并

生,类也。类无贵贱,徒.以大小智力而相制,迭④相食.,非相为而生之。

人取可.食者而食之,岂天本为人生之?且蚊蚋⑤噆⑥肤,虎狼食肉,非天

本为蚊蚋生人、虎狼生肉者哉?”

(选自《列子·说符》,有删改)

【注释】①祖:出行前祭祀路神的仪式。②坐:同“座”,座席,

座位。③预于次:排列在次等的位置。④迭:交替地,轮流地。⑤蚊蚋

(ruì):吸血的昆虫。⑥噆(zǎn):叮咬。

8. 下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( A )

A. 众客和之如响./空谷传响.

B. 徒.以大小智力而相制/老大徒.伤悲

C. 迭相食./饭疏食.,饮水

D. 人取可.食者而食之/可.爱者甚蕃

【解析】A项,回声。B项,只,仅仅/白白地。C项,吃/食物,吃的

东西。D项,能够,可以/值得。故选A。

A

9. 请用“/”给文中画横线的句子断句。

天 之 于 民 厚 矣 殖 五 谷 生 鱼 鸟 以 为 之 用

天之于民厚矣/殖五谷/生鱼鸟/以为之用

10. 请用现代汉语翻译文中画波浪线的句子。

(1)天地万物与我并生,类也。

(2)且蚊蚋噆肤,虎狼食肉,非天本为蚊蚋生人、虎狼生肉者哉?

天地万物和我们共同生存,各成其类。

况且蚊虫叮咬人的皮肤,虎狼吞噬人的骨肉,莫非上天本是为了蚊

虫而生出人来、为了虎狼而提供人肉的吗?

11. 【甲】【乙】两文都运用了 的写法,【甲】文中

愚公家人的“杂然相许”对愚公的形象起到了 的作用;

【乙】文中众客的“和之如响”对鲍氏之子的形象则起到了

的作用,通过他反驳齐田氏的一番话,表现了他

的形象特点。

对比、衬托

正面衬托

反面衬托

不盲从权威、不阿谀奉

承、善于思考和敢于表达

【参考译文】【乙】齐国姓田的(权臣)出行前在厅堂设宴祭祀路神,

赴宴宾客多达千人。座席中有人进献鱼和大雁。田氏看了,就感叹说:

“上天对待下民真是优厚!它繁殖五谷,生养鱼鸟,以供人们享用。”

众位宾客纷纷附和他,声音如回声一般。

鲍家的孩子年仅十二,排列在次等的位置,他进言道:“事实不像

您说的那样。天地万物和我们共同生存,各成其类。类与类之间并没有

高低贵贱的差别,仅仅是凭着个头大小、智慧以及体力的不同而相互制

约,更迭相食,并没有谁为谁存在的道理。人不过是拿了可以吃的东西

来吃,怎么会是上天为了人类而特意生养这些生命呢?况且蚊虫叮咬人

的皮肤,虎狼吞噬人的骨肉,莫非上天本是为了蚊虫而生出人来、为了

虎狼而提供人肉的吗?”

【丙】

詹何以独茧丝为纶①,芒②针为钩,荆篠③为竿,剖粒④为饵,引盈车

之鱼于百仞之渊、汩流⑤之中;纶不绝,钩不伸,竿不挠.。楚王闻而

异.之,召问其故。

詹何曰:“臣闻先大夫之言,蒲且子⑥之弋⑦也,弱弓纤缴⑧,乘风

振之,连双鸧⑨于青云之际。用心专,动手均也。臣因其事,放.而学钓,

五年始尽其道。当臣之临.河持竿,心无杂虑,唯鱼之念;投纶沉钩,手

无轻重,物莫能乱。鱼见臣之钩饵,犹尘埃聚沫⑩,吞之不疑。所以能以

弱制强,以轻致重也。大王治国诚能若此则天下可运于一握将亦奚事

哉?”楚王曰:“善。”

(选自《列子·汤问》,有删改)

【注释】①纶:钓鱼用的丝线。②芒:稻麦等壳外顶端的芒刺,草

尖,毛尖。③篠(xiǎo):小竹,细竹。④剖粒:剖开的米粒。⑤汩(ɡǔ)

流:湍急的河流。⑥蒲且子:战国时善射之人。⑦弋(yì):用系有绳子的

箭射。⑧弱弓纤缴(zhuó):拉力很小的弓,纤细的丝绳。缴,系在箭上的

生丝绳,射鸟用。⑨鸧(cāng):黄鹂。⑩聚沫:聚集的泡沫。

12. 运用所提示的方法,解释文中加点词语的意思。

文言字词 方法策略 字词释义

竿不挠. 【组词法】 不屈不挠. (1)

当臣之临.河持

竿 面临./临.渊羡鱼 (2)

楚王闻而异.之 【活用法】形容词的意动用法 (3)

放.而学钓 【通假法】对于一些本字解释不了

的字词,根据句意,可考虑通假字 (4)

弯曲

面对

对……感到惊

讶

同“仿”,仿

效

13. 用“/”给文中画横线的句子断句。

大 王 治 国 诚 能 若 此 则 天 下 可 运 于 一 握 将 亦 奚 事 哉

大王治国诚能若此/则天下可运于一握/将亦奚事哉

14. 小语和小文阅读了【甲】【丙】两文后,进行了讨论。请你补

全对话。

小语:我认为【甲】文作者在命名上独具匠心,特意将“愚

公”“智叟”这两个人物的形象特点加以颠倒:愚公①

,命名为“愚”;智叟② ,命名为“智”。

这一颠倒加重了对比的色调,增强了③ 的效果。

小文:没错,【丙】文则通过对詹何“以独茧丝为纶,芒针为钩,

荆篠为竿,剖粒为饵,引盈车之鱼于百仞之渊、汩流之中”的④

(正面/侧面)描写,突出了他高超的钓鱼才能和⑤ 的智慧。

大智大勇、坚定

执着

鼠目寸光、冥顽不灵

讽刺

正

面

以柔克刚

【参考译文】【丙】詹何把一根蚕丝作为钓线,拿细如麦芒的针作

钓钩,再用细小的荆竹作钓竿,剖开饭粒作诱饵,从百仞深渊和滔滔激

流之中,钓起的鱼能装满一车;而且钓线不断,钓钩不折,钓竿不弯。

楚王听闻此事,感到十分惊异,召见詹何询问其中的缘故。

詹何说:“我曾听先父说起,蒲且子射鸟的时候,操起柔弱的弓

箭,系上纤细的丝绳,顺风振弓发射,一箭射中两只在高空飞翔的黄

鹂。这是他用心专一,用力均衡的缘故。我从中得到启发,仿效他射鸟

的技法来学习钓鱼。经过五年苦练方才完全掌握其中的道理。当我在河

边持起钓竿,不存丝毫杂念,一心只想着钓鱼;我投出钓线,沉下钓

钩,手中用力轻重均衡,外界事物不能扰乱我的心神。水中鱼儿看见我

的钓饵,就好像是下落的尘埃、聚集的泡沫,毫不犹豫就吞了下去。这

就是我能够用柔弱制胜刚强,用轻物招来重物的缘故。如果大王治理国

家真的也能照这个道理,那么整个天下就可以像掌中之物一样运控自

如,还用得着再做其他事吗?”楚王说:“好。”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读