2015—2016学年人民版必修三 专题五 第3课 科学技术的发展与成就(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016学年人民版必修三 专题五 第3课 科学技术的发展与成就(共26张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-12-15 06:35:34 | ||

图片预览

文档简介

课件26张PPT。中国科技发展历程 1.古代中国:以四大发明为标志,古代中国科技长期领先于世界。

2.16世纪后期起:中国科技逐步落后于西方。

3.近代中国:由于政治腐败、战乱频仍、经济和教育水平落后等原因,中国科技事业远远落后于世界水平。

4.新中国成立至今:我国的现代科技事业得到较全面的发展。

3-5-3 科学技术的发展与成就课标:列举新中国成立以来科技发展的主要成就,认识科技进步在现代化建设中的重大作用。1958.6 中国第一座原子能反应堆建成袁隆平与杂交水稻我们可以造桌子椅子,但是我们不能造大炮、飞机,甚至一颗铁钉也不能造。 ——毛泽东

要有原子弹!在今天的世界上,我们要不受人家的欺负,就不能没有这个东西。 ——毛泽东

1950.6

美国第七舰队公然开入我国台湾海峡

1950.6

美国联合国军武力入侵朝鲜,

威胁新生中国政权。一、新中国科研的起步(1949-1978)(一)背景:

(二)政府措施:

1.科技基础薄弱

2.国内国际环境动荡1.发展方针:自力更生

2.成立科研机构:中国科学院、国家科学技术委员会

3.壮大科研队伍:归国游子;国家培养

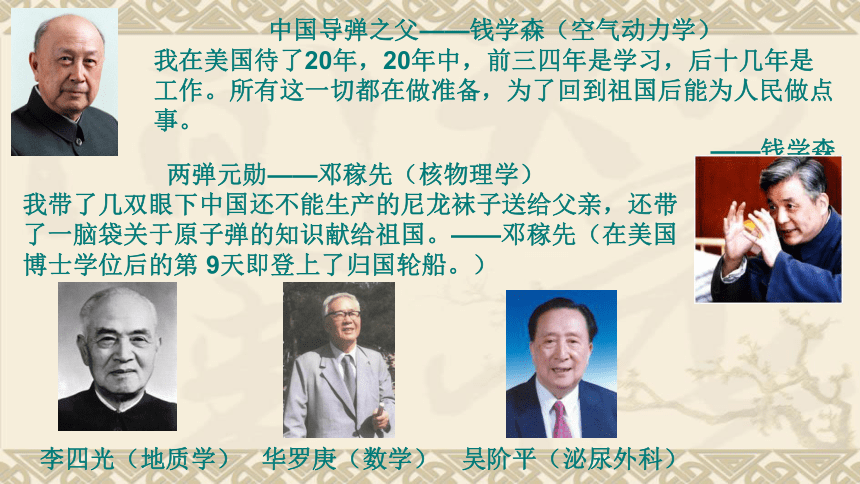

4.编制远景规划中国导弹之父——钱学森(空气动力学)

我在美国待了20年,20年中,前三四年是学习,后十几年是工作。所有这一切都在做准备,为了回到祖国后能为人民做点事。

——钱学森两弹元勋——邓稼先(核物理学)

我带了几双眼下中国还不能生产的尼龙袜子送给父亲,还带了一脑袋关于原子弹的知识献给祖国。——邓稼先(在美国博士学位后的第 9天即登上了归国轮船。)李四光(地质学)华罗庚(数学)吴阶平(泌尿外科)一、新中国科研的起步(1949-1978)(一)背景:

(二)政府措施:

(三)成就:1.科技基础薄弱

2.国内国际环境动荡1.发展方针:自力更生

2.成立科研机构:中国科学院、国家科学技术委员会

3.壮大科研队伍:归国游子;国家培养

4.编制远景规划1.国防科技

2.医学科技

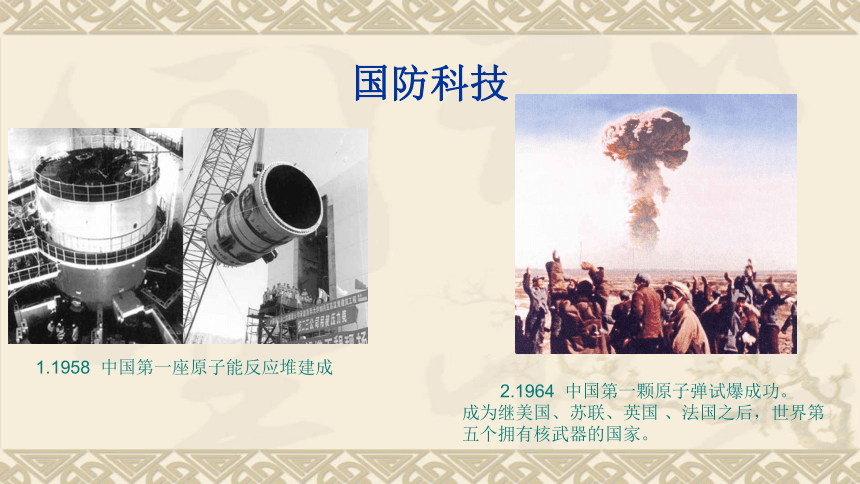

3.农业科技国防科技1.1958 中国第一座原子能反应堆建成2.1964 中国第一颗原子弹试爆成功。

成为继美国、苏联、英国 、法国之后,世界第五个拥有核武器的国家。

国防科技3.1967 中国第一颗氢弹试爆成功 。

距第一颗原子弹爆炸仅不到3年时间,而同样技术的发展速度,美国用了7年,苏联用了4年。

4.1970 中国第一颗人造地球卫星“东方红—1”被送入太空轨道。重量超过苏美的第一颗卫星 。

我国成为继苏、美、法、日后,第五个成功发射卫星的国家,中国人昂首跨入了国际太空俱乐部。 医学科技和农业科技1965 世界上首次人工合成结晶牛胰岛素1973 袁隆平成功培育籼型杂交水稻袁(隆平)正引导我们走向一个丰衣足食的世界。

——[美]经济学家唐·帕尔伯格

中国农民说:吃饭靠“两平”,一是邓小平;二靠袁隆平。

袁隆平杂交水稻与常规稻比较,每公顷年增产1.6吨,迄今已累计种植2.01亿公顷,累计增产粮食3亿吨,1999年已有美国、日本、巴西等20多个国家引进推广,为解决世界人口的粮食问题发挥了重大作用。

今天中国水稻种植面积中,约有一半是采用袁隆平培育的杂交产品,每年生产的稻谷可以多养活6000多万人。2004年,袁隆平领导的超级杂交稻项目不断取得重大突破,在育种方面提前一年实现了大面积亩产超过800公斤的目标,这意味着每年又可以多养活7500万人。

被国际社会称为“中国的第五大发明”;

被西方媒体称为“东方魔稻”、“第二次绿色革命”。

【知识拓展】

二、新中国科研的发展(“科学技术是第一生产力”的提出)1988(一)背景:

(二)提出:1988.9 邓提出“科学技术是第一生产力”

(三)意义:它是邓小平理论重要组成部分,成为中国实施“科教兴国”战略的理论基础。

1.文革的结束

2.邓的口号的提出(“尊重知识,尊重人才”)

3.两次会议的召开 1978全国科学大会和十一届三中全会

4.对科学技术体制进行有步骤的改革 1985年起三、走向世界的中国科技(新时期)(一)背景:

1.国家科教兴国战略的实施

2.广大科技工作者的艰辛努力

3.“863”计划、“火炬计划”等一系列重大科技规划的实施知识拓展

“863”计划:

指1986年3月3日提出,经论证后中央批准的《高技术研究发展计划纲要》,是我国高科技发展的第一个全面、规范、长期的系统计划,有力协调和推动我国高新技术的发展。

“火炬计划”:

火炬计划是一项发展中国高新技术产业的指导性计划,于1988年8月经中国政府批准,由科学技术部(原国家科委)组织实施。

火炬计划的宗旨是:实施科教兴国战略,贯彻执行改革开放的总方针,发挥我国科技力量的优势和潜力,以市场为导向,促进高新技术成果商品化、高新技术商品产业化和高新技术产业国际化。

三、走向世界的中国科技(新时期)(一)背景:

(二)成就

1.国家科教兴国战略的实施

2.广大科技工作者的艰辛努力

3.“863”计划、“火炬计划”等一系列重大科技规划的实施1.核技术

2.空间技术

3.运载火箭

4.运载火箭

5.生物工程核技术的和平利用浙江秦山核电站广东大亚湾核电站空间技术通信卫星"一箭多星"运载火箭长征系列运载火箭 12个型号发射卫星汇集运载火箭1.1999.11:神舟一号 实施载人航天工程的第一次飞行试验

2.2003.10:神舟五号 首次载人航天飞船试验成功 杨利伟

3.2005.10:神舟六号 费俊龙、聂海胜

4.2008.9:神舟七号 首次空间出仓 翟志刚、刘伯明、景海鹏

5.2011.11:神州八号 首次完成空间自动对接技术

6.2012.6:神舟九号 中国实施的首次载人空间交会对接 景海鹏、刘旺、刘洋(女)

7.2013.6:神舟十号 为二代空间实验室的建立奠定基础;首次航天员太空授课 聂海胜、张晓光、王亚平运载火箭信息技术“天河二号”是由国防科大研制的超级计算机系统,以峰值计算速度每秒5.49亿亿次、持续计算速度每秒3.39亿亿次双精度浮点运算的优异性能位居榜首,成为全球最快超级计算机。生物技术第一个完整中国人基因组图谱

(又称“炎黄一号”)完成绘制克隆技术三、走向世界的中国科技(新时期)(一)背景:

(二)成就

(三)意义:1.国家科教兴国战略的实施

2.广大科技工作者的艰辛努力

3.“863”计划、“火炬计划”等一系列重大科技规划的实施1.核技术

2.空间技术

3.运载火箭

4.运载火箭

5.生物工程中国在尖端科技方面取得的重大成就,提高了了中国的综合国力,促进了社会主义现代化建设,增强了民族自尊心和自信心。

材料1:20 世纪中期以后,以航天技术、原子能技术、电子计算机的应用为代表的世界性的第三次科技革命到来,科学技术飞速发展,超过了以往任何历史时期。为适应第三次科技革命的浪潮,我国广大科技工作者在极端困难的条件下,自力更生,取得“两弹一星”的重大成就。尤其是改革开放以来,我国科学技术事业有了进一步发展,中国在航天技术和运载火箭技术方面都已达到了世界先进水平。

材料2:新中国成立后,提出“向科学进军”, 1949 年 11 月,成立了以郭沫若为院长的中国科学院,逐步建成了由中央各部门、高等院校和地方组成的科学研究体系。

1956 年,中国制定《 1956—1967 年科学技术发展远景规划纲要(草案)》,把发展以原子弹、导弹为代表的尖端科技放在突出位置。

1978 年,中共中央召开全国科学大会,制订全国科学技术发展规划纲要,做出关于科学技术体制改革的决定,邓小平提出“科学技术是第一生产力”的精辟论断。

2002 年,中共“十六大”报告中指出,深化科技和教育体制改革,加强科技教育同经济的结合,完善科技服务体系,加速科技成果向现实生产力转化。

三、中国科技取得重大成就的原因1.国家的独立(保障)

2.党和政府的重视

制定科技发展战略和规划,重视科技人才。

3.经济实力的增强

社会主义制度和经济的迅速发展推动了科技的发展。

4.科技工作者的努力

5.第三次科技革命的推动三次科技革命对生产力发展的演变历程

1.从18世纪中叶到19世纪中叶,蒸汽机的广泛使用,标志着科学技术成了第一次产业革命的前提和先导,机器大工业出现,生产力的发展进入第一个突飞猛进时期。 2.从19世纪中叶到20世纪中叶,电磁学的发展引发了第二次产业革命——电力技术革命。在第二次产业革命时期,人类开发和完善了钢铁、化工和电力生产三大技术,建立和发展了汽车、飞机和无线电技术三大产业,生产力的发展实现了又一次飞跃,科学技术和生产的关系日益紧密,在传统的“生产——技术——科学”发展模式仍在发挥主导作用的同时,出现了“科学——技术——生产”的发展趋势。

3.从20世纪中叶至今,以六大科技群体,即微电子等信息科技、核能等新能源科技、超导等新材料科技、人造卫星等空间科技、基因工程等生物科技以及海洋科技的崛起为标志,科学技术的发展开始进入全面突破、综合创新的阶段,科技与经济的结合日益紧密,产业技术升级加快,高新技术产业在整个经济中的比重不断增加。科学技术在生产力发展中的作用发生质的突变,它逐步成为决定生产力总体水平高低的首要因素。

2.16世纪后期起:中国科技逐步落后于西方。

3.近代中国:由于政治腐败、战乱频仍、经济和教育水平落后等原因,中国科技事业远远落后于世界水平。

4.新中国成立至今:我国的现代科技事业得到较全面的发展。

3-5-3 科学技术的发展与成就课标:列举新中国成立以来科技发展的主要成就,认识科技进步在现代化建设中的重大作用。1958.6 中国第一座原子能反应堆建成袁隆平与杂交水稻我们可以造桌子椅子,但是我们不能造大炮、飞机,甚至一颗铁钉也不能造。 ——毛泽东

要有原子弹!在今天的世界上,我们要不受人家的欺负,就不能没有这个东西。 ——毛泽东

1950.6

美国第七舰队公然开入我国台湾海峡

1950.6

美国联合国军武力入侵朝鲜,

威胁新生中国政权。一、新中国科研的起步(1949-1978)(一)背景:

(二)政府措施:

1.科技基础薄弱

2.国内国际环境动荡1.发展方针:自力更生

2.成立科研机构:中国科学院、国家科学技术委员会

3.壮大科研队伍:归国游子;国家培养

4.编制远景规划中国导弹之父——钱学森(空气动力学)

我在美国待了20年,20年中,前三四年是学习,后十几年是工作。所有这一切都在做准备,为了回到祖国后能为人民做点事。

——钱学森两弹元勋——邓稼先(核物理学)

我带了几双眼下中国还不能生产的尼龙袜子送给父亲,还带了一脑袋关于原子弹的知识献给祖国。——邓稼先(在美国博士学位后的第 9天即登上了归国轮船。)李四光(地质学)华罗庚(数学)吴阶平(泌尿外科)一、新中国科研的起步(1949-1978)(一)背景:

(二)政府措施:

(三)成就:1.科技基础薄弱

2.国内国际环境动荡1.发展方针:自力更生

2.成立科研机构:中国科学院、国家科学技术委员会

3.壮大科研队伍:归国游子;国家培养

4.编制远景规划1.国防科技

2.医学科技

3.农业科技国防科技1.1958 中国第一座原子能反应堆建成2.1964 中国第一颗原子弹试爆成功。

成为继美国、苏联、英国 、法国之后,世界第五个拥有核武器的国家。

国防科技3.1967 中国第一颗氢弹试爆成功 。

距第一颗原子弹爆炸仅不到3年时间,而同样技术的发展速度,美国用了7年,苏联用了4年。

4.1970 中国第一颗人造地球卫星“东方红—1”被送入太空轨道。重量超过苏美的第一颗卫星 。

我国成为继苏、美、法、日后,第五个成功发射卫星的国家,中国人昂首跨入了国际太空俱乐部。 医学科技和农业科技1965 世界上首次人工合成结晶牛胰岛素1973 袁隆平成功培育籼型杂交水稻袁(隆平)正引导我们走向一个丰衣足食的世界。

——[美]经济学家唐·帕尔伯格

中国农民说:吃饭靠“两平”,一是邓小平;二靠袁隆平。

袁隆平杂交水稻与常规稻比较,每公顷年增产1.6吨,迄今已累计种植2.01亿公顷,累计增产粮食3亿吨,1999年已有美国、日本、巴西等20多个国家引进推广,为解决世界人口的粮食问题发挥了重大作用。

今天中国水稻种植面积中,约有一半是采用袁隆平培育的杂交产品,每年生产的稻谷可以多养活6000多万人。2004年,袁隆平领导的超级杂交稻项目不断取得重大突破,在育种方面提前一年实现了大面积亩产超过800公斤的目标,这意味着每年又可以多养活7500万人。

被国际社会称为“中国的第五大发明”;

被西方媒体称为“东方魔稻”、“第二次绿色革命”。

【知识拓展】

二、新中国科研的发展(“科学技术是第一生产力”的提出)1988(一)背景:

(二)提出:1988.9 邓提出“科学技术是第一生产力”

(三)意义:它是邓小平理论重要组成部分,成为中国实施“科教兴国”战略的理论基础。

1.文革的结束

2.邓的口号的提出(“尊重知识,尊重人才”)

3.两次会议的召开 1978全国科学大会和十一届三中全会

4.对科学技术体制进行有步骤的改革 1985年起三、走向世界的中国科技(新时期)(一)背景:

1.国家科教兴国战略的实施

2.广大科技工作者的艰辛努力

3.“863”计划、“火炬计划”等一系列重大科技规划的实施知识拓展

“863”计划:

指1986年3月3日提出,经论证后中央批准的《高技术研究发展计划纲要》,是我国高科技发展的第一个全面、规范、长期的系统计划,有力协调和推动我国高新技术的发展。

“火炬计划”:

火炬计划是一项发展中国高新技术产业的指导性计划,于1988年8月经中国政府批准,由科学技术部(原国家科委)组织实施。

火炬计划的宗旨是:实施科教兴国战略,贯彻执行改革开放的总方针,发挥我国科技力量的优势和潜力,以市场为导向,促进高新技术成果商品化、高新技术商品产业化和高新技术产业国际化。

三、走向世界的中国科技(新时期)(一)背景:

(二)成就

1.国家科教兴国战略的实施

2.广大科技工作者的艰辛努力

3.“863”计划、“火炬计划”等一系列重大科技规划的实施1.核技术

2.空间技术

3.运载火箭

4.运载火箭

5.生物工程核技术的和平利用浙江秦山核电站广东大亚湾核电站空间技术通信卫星"一箭多星"运载火箭长征系列运载火箭 12个型号发射卫星汇集运载火箭1.1999.11:神舟一号 实施载人航天工程的第一次飞行试验

2.2003.10:神舟五号 首次载人航天飞船试验成功 杨利伟

3.2005.10:神舟六号 费俊龙、聂海胜

4.2008.9:神舟七号 首次空间出仓 翟志刚、刘伯明、景海鹏

5.2011.11:神州八号 首次完成空间自动对接技术

6.2012.6:神舟九号 中国实施的首次载人空间交会对接 景海鹏、刘旺、刘洋(女)

7.2013.6:神舟十号 为二代空间实验室的建立奠定基础;首次航天员太空授课 聂海胜、张晓光、王亚平运载火箭信息技术“天河二号”是由国防科大研制的超级计算机系统,以峰值计算速度每秒5.49亿亿次、持续计算速度每秒3.39亿亿次双精度浮点运算的优异性能位居榜首,成为全球最快超级计算机。生物技术第一个完整中国人基因组图谱

(又称“炎黄一号”)完成绘制克隆技术三、走向世界的中国科技(新时期)(一)背景:

(二)成就

(三)意义:1.国家科教兴国战略的实施

2.广大科技工作者的艰辛努力

3.“863”计划、“火炬计划”等一系列重大科技规划的实施1.核技术

2.空间技术

3.运载火箭

4.运载火箭

5.生物工程中国在尖端科技方面取得的重大成就,提高了了中国的综合国力,促进了社会主义现代化建设,增强了民族自尊心和自信心。

材料1:20 世纪中期以后,以航天技术、原子能技术、电子计算机的应用为代表的世界性的第三次科技革命到来,科学技术飞速发展,超过了以往任何历史时期。为适应第三次科技革命的浪潮,我国广大科技工作者在极端困难的条件下,自力更生,取得“两弹一星”的重大成就。尤其是改革开放以来,我国科学技术事业有了进一步发展,中国在航天技术和运载火箭技术方面都已达到了世界先进水平。

材料2:新中国成立后,提出“向科学进军”, 1949 年 11 月,成立了以郭沫若为院长的中国科学院,逐步建成了由中央各部门、高等院校和地方组成的科学研究体系。

1956 年,中国制定《 1956—1967 年科学技术发展远景规划纲要(草案)》,把发展以原子弹、导弹为代表的尖端科技放在突出位置。

1978 年,中共中央召开全国科学大会,制订全国科学技术发展规划纲要,做出关于科学技术体制改革的决定,邓小平提出“科学技术是第一生产力”的精辟论断。

2002 年,中共“十六大”报告中指出,深化科技和教育体制改革,加强科技教育同经济的结合,完善科技服务体系,加速科技成果向现实生产力转化。

三、中国科技取得重大成就的原因1.国家的独立(保障)

2.党和政府的重视

制定科技发展战略和规划,重视科技人才。

3.经济实力的增强

社会主义制度和经济的迅速发展推动了科技的发展。

4.科技工作者的努力

5.第三次科技革命的推动三次科技革命对生产力发展的演变历程

1.从18世纪中叶到19世纪中叶,蒸汽机的广泛使用,标志着科学技术成了第一次产业革命的前提和先导,机器大工业出现,生产力的发展进入第一个突飞猛进时期。 2.从19世纪中叶到20世纪中叶,电磁学的发展引发了第二次产业革命——电力技术革命。在第二次产业革命时期,人类开发和完善了钢铁、化工和电力生产三大技术,建立和发展了汽车、飞机和无线电技术三大产业,生产力的发展实现了又一次飞跃,科学技术和生产的关系日益紧密,在传统的“生产——技术——科学”发展模式仍在发挥主导作用的同时,出现了“科学——技术——生产”的发展趋势。

3.从20世纪中叶至今,以六大科技群体,即微电子等信息科技、核能等新能源科技、超导等新材料科技、人造卫星等空间科技、基因工程等生物科技以及海洋科技的崛起为标志,科学技术的发展开始进入全面突破、综合创新的阶段,科技与经济的结合日益紧密,产业技术升级加快,高新技术产业在整个经济中的比重不断增加。科学技术在生产力发展中的作用发生质的突变,它逐步成为决定生产力总体水平高低的首要因素。

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史