[双成新学案](2015年秋)人教新课标地理必修1第五章 知识整合提升

文档属性

| 名称 | [双成新学案](2015年秋)人教新课标地理必修1第五章 知识整合提升 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 503.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2015-12-15 20:16:51 | ||

图片预览

文档简介

一、地理环境的整体性思路分析

1.形成基础

地球圈层之间的物质迁移和能量交换,是地理环境整体发展演化的基础,也是圈层间相互联系的纽带。如下图所示:

2.具体表现

(1)自然地理环境具有统一的演化过程

地理环境各要素的发展变化是统一的,每一个 ( http: / / www.21cnjy.com )地理要素的演化都是自然地理环境演化的一个方面,如我国西北地区,气候、水文、土壤等自然要素共同构成了西北地区独特的荒漠景观。如下图所示:

(2)地理要素的变化会“牵一发而动全身”

地理环境的整体性还表现在某一地理要素的变化会导致其他要素以及整个地理环境状态的改变。下图为森林植被破坏后对地理环境的影响。

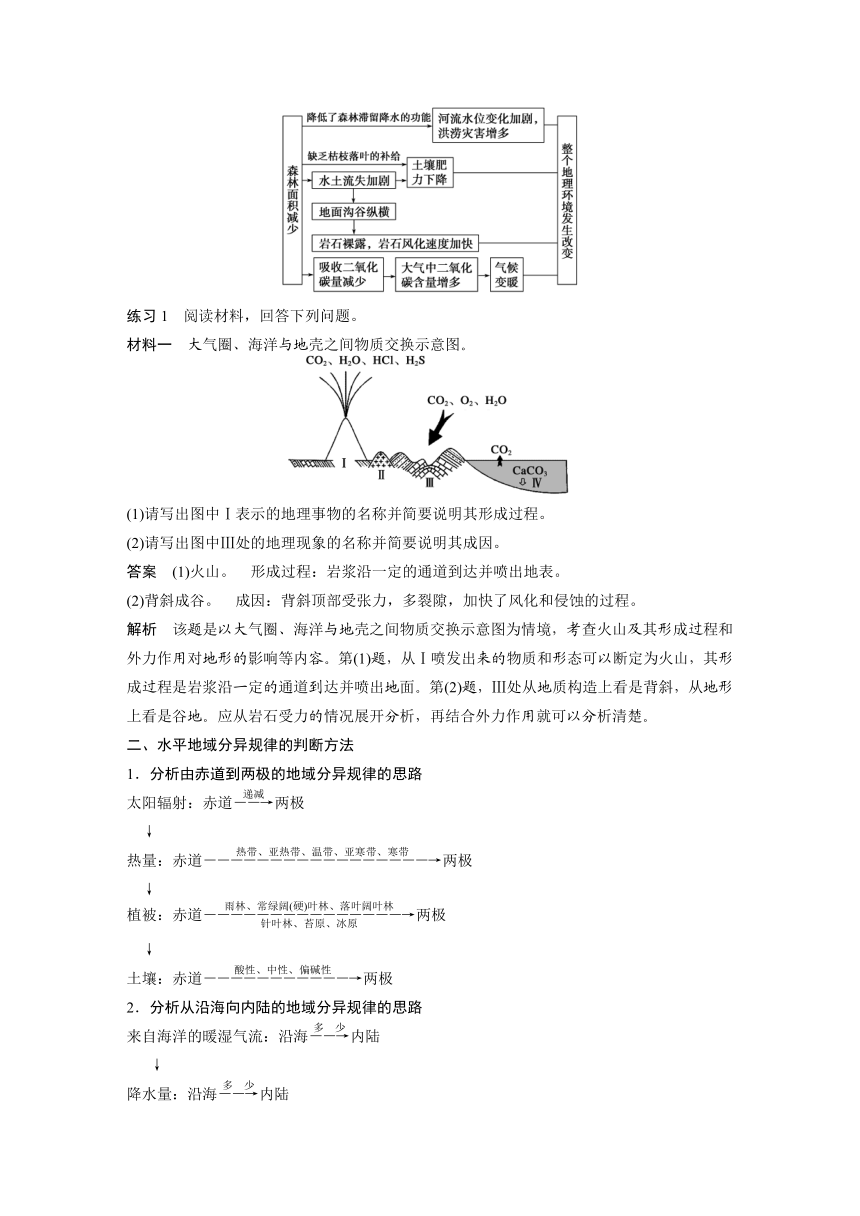

练习1 阅读材料,回答下列问题。

材料一 大气圈、海洋与地壳之间物质交换示意图。

(1)请写出图中Ⅰ表示的地理事物的名称并简要说明其形成过程。

(2)请写出图中Ⅲ处的地理现象的名称并简要说明其成因。

答案 (1)火山。 形成过程:岩浆沿一定的通道到达并喷出地表。

(2)背斜成谷。 成因:背斜顶部受张力,多裂隙,加快了风化和侵蚀的过程。

解析 该题是以大气圈、海洋与地壳之间物质交 ( http: / / www.21cnjy.com )换示意图为情境,考查火山及其形成过程和外力作用对地形的影响等内容。第(1)题,从Ⅰ喷发出来的物质和形态可以断定为火山,其形成过程是岩浆沿一定的通道到达并喷出地面。第(2)题,Ⅲ处从地质构造上看是背斜,从地形上看是谷地。应从岩石受力的情况展开分析,再结合外力作用就可以分析清楚。

二、水平地域分异规律的判断方法

1.分析由赤道到两极的地域分异规律的思路

太阳辐射:赤道两极

↓

热量:赤道两极

↓

植被:赤道两极

↓

土壤:赤道两极

2.分析从沿海向内陆的地域分异规律的思路

来自海洋的暖湿气流:沿海内陆

↓

降水量:沿海内陆

↓

植被:沿海内陆

↓

土壤:沿海内陆

练习2 读“澳大利亚自然带分布图”,回答(1)~(3)题。

(1)与①处自然带的形成无关的因素是( )

A.暖流 B.山脉迎风坡

C.大气环流 D.寒流

(2)④地自然带的名称是( )

A.温带落叶阔叶林带

B.亚热带常绿硬叶林带

C.热带草原带

D.温带草原带

(3)自然带①→②→③体现的自然带的地域分异规律是( )

A.由赤道到两极的地域分异

B.从沿海向内陆的地域分异

C.山地的垂直地域分异

D.陆地环境的整体性

答案 (1)D (2)B (3)B

解析 ①是热带雨林带,由于位于东南信风的迎 ( http: / / www.21cnjy.com )风坡,沿岸有东澳大利亚暖流经过,因此降水丰富,形成热带雨林带;②是热带草原带,③是热带荒漠带,④是亚热带常绿硬叶林带;由于自然带①→②→③降水量逐渐减少,从而形成了从沿海向内陆的地域分异规律。

三、山地垂直地域分异规律的判读

1.判断阳坡和阴坡、南北半球

一般情况下,同一自然带的海拔,山地阳坡高于阴坡。若知阴阳坡的南北方位,还可以判断出南北半球。如图(北半球):

2.判断山体所在热量带

通过基带的名称确定所在热量 ( http: / / www.21cnjy.com )带。所谓基带,即高山山麓的自然带,位于垂直自然带的最底层,如上图,最底层自然带是落叶阔叶林带,可知此山体位于暖温带地区。

3.判断自然带谱的多少

(1)山体所在纬度——相同高度的山体,纬度越低,自然带谱越复杂。

(2)山体海拔——纬度相当的山体,海拔越高,自然带谱越复杂。

(3)山顶、山麓之间相对高度——相对高度越大,自然带谱越复杂。

4.判断自然带的海拔高度

(1)山体所在纬度——同类自然带的分布,在低纬的山地海拔高,在高纬的山地海拔低。

(2)坡向——同一山体,同类自然带的分布,阳坡高、阴坡低。

5.判断雪线高度

雪线是永久积雪带的下限(雪线以上气温在 ( http: / / www.21cnjy.com )0°C以下)。地球上各地区雪线的分布高度起伏变化,主要取决于气候与地貌因素的综合作用。影响因素分析如下:

(1)气温:地表气温由低纬向两极递减,因而雪线分布高度的总趋势也由低纬向两极降低。

(2)降水量:降水量越大,雪线越低,反之亦然。因而,全球雪线高度最高的地区不在赤道附近,而是在副热带高气压带。

(3)地貌:地貌因素对雪线的影响, ( http: / / www.21cnjy.com )主要表现在山势和坡向上。陡峻的山地,不利于积雪保存,雪线偏高,缓坡雪线较低;阳坡雪线高,阴坡雪线低;迎风坡雪线低,背风坡雪线高。

练习3 下列四幅图示中,正确表示坡向对自然带影响的是( )

答案 B

解析 根据垂直地域分异规律可知,在 ( http: / / www.21cnjy.com )北半球的中高纬地区,山地自然带的北坡应为背阴坡,南坡为向阳坡,同一自然带因南坡的热量高于北坡,所以其分布高度南坡高于北坡。

1.形成基础

地球圈层之间的物质迁移和能量交换,是地理环境整体发展演化的基础,也是圈层间相互联系的纽带。如下图所示:

2.具体表现

(1)自然地理环境具有统一的演化过程

地理环境各要素的发展变化是统一的,每一个 ( http: / / www.21cnjy.com )地理要素的演化都是自然地理环境演化的一个方面,如我国西北地区,气候、水文、土壤等自然要素共同构成了西北地区独特的荒漠景观。如下图所示:

(2)地理要素的变化会“牵一发而动全身”

地理环境的整体性还表现在某一地理要素的变化会导致其他要素以及整个地理环境状态的改变。下图为森林植被破坏后对地理环境的影响。

练习1 阅读材料,回答下列问题。

材料一 大气圈、海洋与地壳之间物质交换示意图。

(1)请写出图中Ⅰ表示的地理事物的名称并简要说明其形成过程。

(2)请写出图中Ⅲ处的地理现象的名称并简要说明其成因。

答案 (1)火山。 形成过程:岩浆沿一定的通道到达并喷出地表。

(2)背斜成谷。 成因:背斜顶部受张力,多裂隙,加快了风化和侵蚀的过程。

解析 该题是以大气圈、海洋与地壳之间物质交 ( http: / / www.21cnjy.com )换示意图为情境,考查火山及其形成过程和外力作用对地形的影响等内容。第(1)题,从Ⅰ喷发出来的物质和形态可以断定为火山,其形成过程是岩浆沿一定的通道到达并喷出地面。第(2)题,Ⅲ处从地质构造上看是背斜,从地形上看是谷地。应从岩石受力的情况展开分析,再结合外力作用就可以分析清楚。

二、水平地域分异规律的判断方法

1.分析由赤道到两极的地域分异规律的思路

太阳辐射:赤道两极

↓

热量:赤道两极

↓

植被:赤道两极

↓

土壤:赤道两极

2.分析从沿海向内陆的地域分异规律的思路

来自海洋的暖湿气流:沿海内陆

↓

降水量:沿海内陆

↓

植被:沿海内陆

↓

土壤:沿海内陆

练习2 读“澳大利亚自然带分布图”,回答(1)~(3)题。

(1)与①处自然带的形成无关的因素是( )

A.暖流 B.山脉迎风坡

C.大气环流 D.寒流

(2)④地自然带的名称是( )

A.温带落叶阔叶林带

B.亚热带常绿硬叶林带

C.热带草原带

D.温带草原带

(3)自然带①→②→③体现的自然带的地域分异规律是( )

A.由赤道到两极的地域分异

B.从沿海向内陆的地域分异

C.山地的垂直地域分异

D.陆地环境的整体性

答案 (1)D (2)B (3)B

解析 ①是热带雨林带,由于位于东南信风的迎 ( http: / / www.21cnjy.com )风坡,沿岸有东澳大利亚暖流经过,因此降水丰富,形成热带雨林带;②是热带草原带,③是热带荒漠带,④是亚热带常绿硬叶林带;由于自然带①→②→③降水量逐渐减少,从而形成了从沿海向内陆的地域分异规律。

三、山地垂直地域分异规律的判读

1.判断阳坡和阴坡、南北半球

一般情况下,同一自然带的海拔,山地阳坡高于阴坡。若知阴阳坡的南北方位,还可以判断出南北半球。如图(北半球):

2.判断山体所在热量带

通过基带的名称确定所在热量 ( http: / / www.21cnjy.com )带。所谓基带,即高山山麓的自然带,位于垂直自然带的最底层,如上图,最底层自然带是落叶阔叶林带,可知此山体位于暖温带地区。

3.判断自然带谱的多少

(1)山体所在纬度——相同高度的山体,纬度越低,自然带谱越复杂。

(2)山体海拔——纬度相当的山体,海拔越高,自然带谱越复杂。

(3)山顶、山麓之间相对高度——相对高度越大,自然带谱越复杂。

4.判断自然带的海拔高度

(1)山体所在纬度——同类自然带的分布,在低纬的山地海拔高,在高纬的山地海拔低。

(2)坡向——同一山体,同类自然带的分布,阳坡高、阴坡低。

5.判断雪线高度

雪线是永久积雪带的下限(雪线以上气温在 ( http: / / www.21cnjy.com )0°C以下)。地球上各地区雪线的分布高度起伏变化,主要取决于气候与地貌因素的综合作用。影响因素分析如下:

(1)气温:地表气温由低纬向两极递减,因而雪线分布高度的总趋势也由低纬向两极降低。

(2)降水量:降水量越大,雪线越低,反之亦然。因而,全球雪线高度最高的地区不在赤道附近,而是在副热带高气压带。

(3)地貌:地貌因素对雪线的影响, ( http: / / www.21cnjy.com )主要表现在山势和坡向上。陡峻的山地,不利于积雪保存,雪线偏高,缓坡雪线较低;阳坡雪线高,阴坡雪线低;迎风坡雪线低,背风坡雪线高。

练习3 下列四幅图示中,正确表示坡向对自然带影响的是( )

答案 B

解析 根据垂直地域分异规律可知,在 ( http: / / www.21cnjy.com )北半球的中高纬地区,山地自然带的北坡应为背阴坡,南坡为向阳坡,同一自然带因南坡的热量高于北坡,所以其分布高度南坡高于北坡。

同课章节目录

- 第一章 行星中的地球

- 第一节 宇宙中的地球

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的运动

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 月球基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 冷热不均引起大气运动

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 常见天气系统

- 第四节 全球气候变化

- 问题研究 为什么市区气温比郊区高

- 第三章 地球上的水

- 第一节 自然界的水循环

- 第二节 大规模的海水运动

- 第三节 水资源的合理利用

- 问题研究 是否可以用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第四章 地表形态的塑造

- 第一节 营造地表形态的力量

- 第二节 山岳的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第五章 自然地理环境的整体性与差异性

- 第一节 自然地理环境的整体性

- 第二节 自然地理环境的差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪