人教版语文必修五自制梳理探究《有趣的语言翻译》(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版语文必修五自制梳理探究《有趣的语言翻译》(共42张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-12-21 08:24:22 | ||

图片预览

文档简介

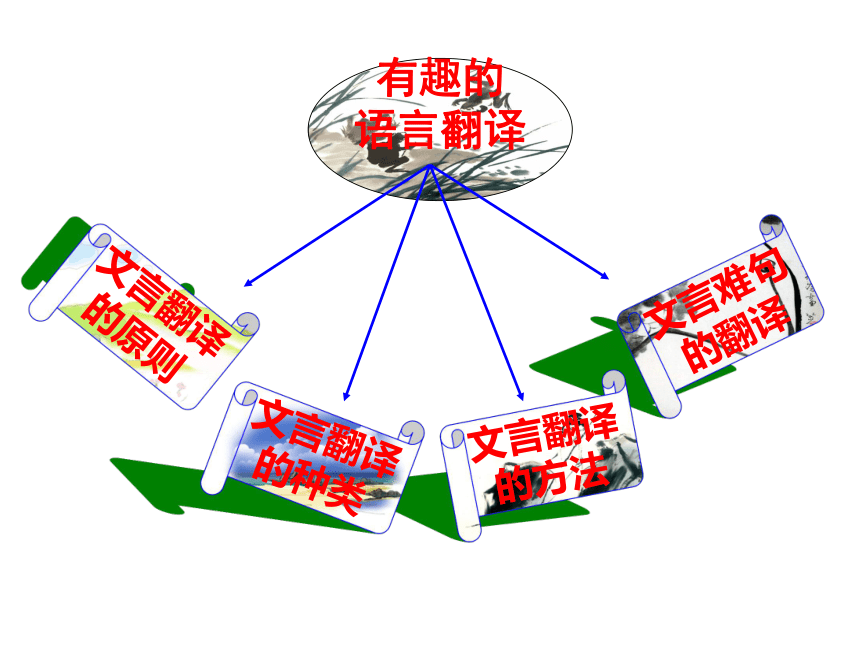

课件42张PPT。《梳理探究

-有趣的语言翻译》文言难句

的翻译文言翻译

的方法有趣的

语言翻译

文言翻译

的原则文言翻译

的种类文言翻译

的原则 翻译文言文的三个基本

原则是“信”、“达”、“雅”。信:达:雅:忠实于原文的内容和每个句子的含义,用现代汉语字字落实、句句落实直译出来。不可随意地增减内容。翻译出的现代文要通顺明白 ,表意要明确 ,语言要通畅 ,语气不走样。规范,典雅,得体。用简明、优美、富有文采的现代汉语把原文的内容、形式以及风格准确地表达出来。这一点是翻译的最高要求,对中学生来说是很困难的。因此,中学生能做到“信”、“达”就可以了。 要做到“信”、“达”,就必须按照古代汉语中实词、虚词及特

殊句式的使用特点一一对应地直译,必须增减的内容方可增减。文言翻译

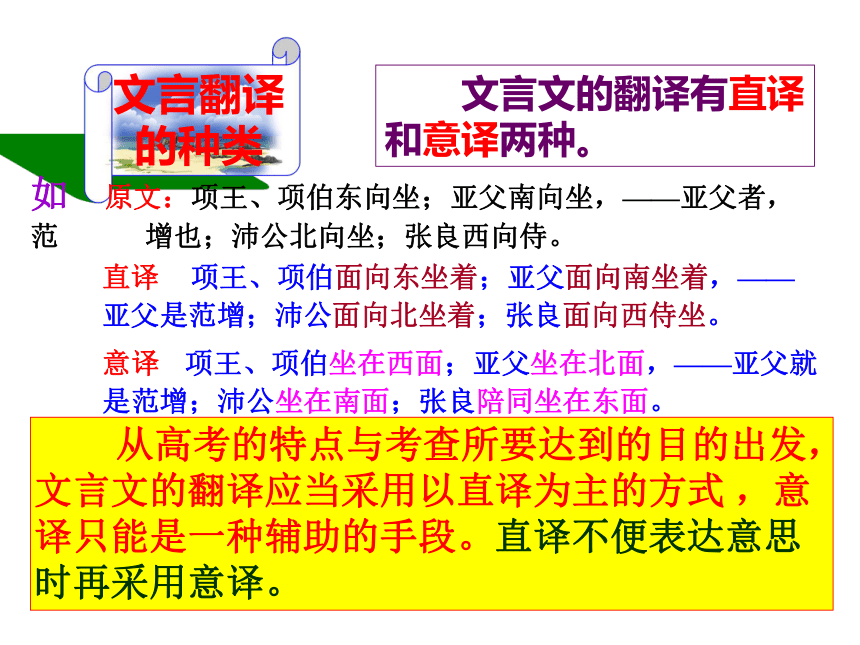

的种类 文言文的翻译有直译

和意译两种。 所谓直译,是指用现代汉语的词对原文进行逐字逐

句地对应翻译,做到实词、虚词尽可能文意相对。要求

原文字字在译文中有着落,译文字字在原文中有根据。

句式特点、风格力求和原文一致。直译的好处是字字落

实;不足之处是有时译句文意难懂,语句也不够通顺。直译:意译: 所谓意译,是指根据语句的意思进行翻译,做到尽

量符合原文的意思,语句尽可能照顾原文词义。意译有

一定的灵活性,文字可增可减,词语的位置可以变化,

句式也可以变化。意译的好处是文意连贯,译文符合现

代语言的表达习惯,比较通顺、流畅、好懂。其不足之

处是有时原文不能字字落实。文言翻译

的种类 文言文的翻译有直译

和意译两种。 从高考的特点与考查所要达到的目的出发,文言文的翻译应当采用以直译为主的方式 ,意译只能是一种辅助的手段。直译不便表达意思时再采用意译。如 原文:项王、项伯东向坐;亚父南向坐,——亚父者,范 增也;沛公北向坐;张良西向侍。 直译 项王、项伯面向东坐着;亚父面向南坐着,——

亚父是范增;沛公面向北坐着;张良面向西侍坐。 意译 项王、项伯坐在西面;亚父坐在北面,——亚父就

是范增;沛公坐在南面;张良陪同坐在东面。 文言翻译

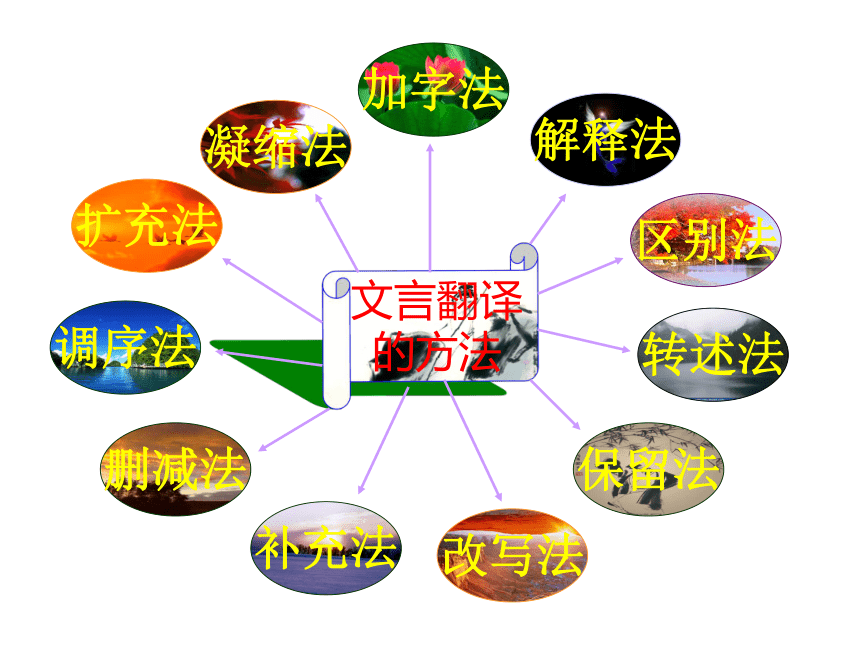

的方法加字法解释法区别法转述法保留法改写法补充法调序法扩充法凝缩法删减法加字法 文言文单音词多,翻译时应逐字对照。在

文言单音节词之前或之后加字,使之成为表达

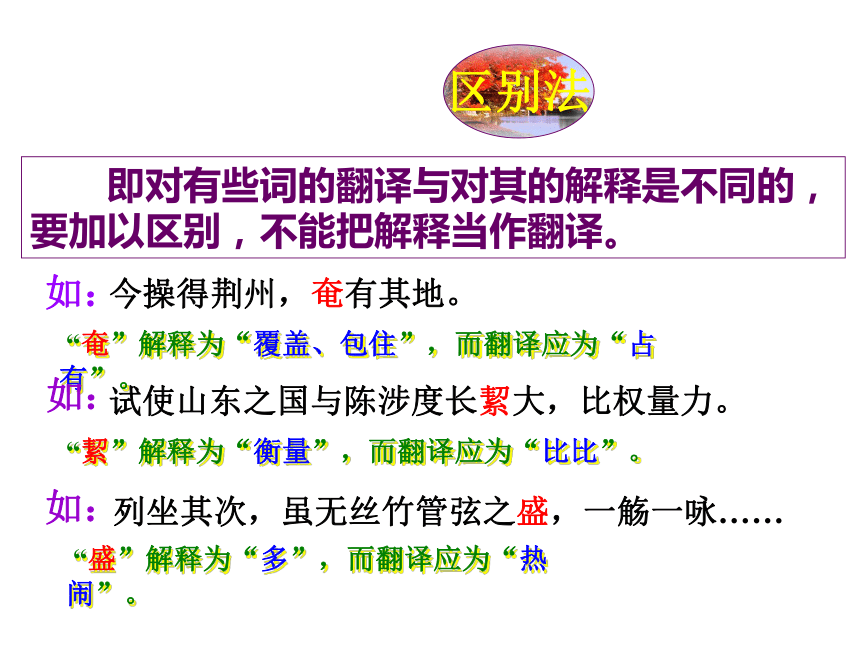

准确 、符合现代汉语规范的复音节词或短语。如:亦以明死生之大,匹夫之有重于社稷也。 “明”翻译为“阐明”。“大”翻译为“重大意义”。“重”翻译为“重要作用”。如:当是时也,商君佐之。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱。“佐”翻译为“辅佐”。“筑”翻译为“修筑”。“守”翻译为“把守”。如:解释法 也叫“对译法”,即对某个词怎样解释就怎样翻译。如:而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远……“瑰”翻译为“珍贵”。“观”翻译为“景象”。如:如:方其系燕父子以组,函梁君臣之首…… “系”翻译为“捆绑”。“组”翻译为“绳索”。“首”翻译为“头颅”。虽董之以严刑,振之以威怒,…… “董”翻译为“监督”。“振(通震)”翻译为“威吓”。区别法 即对有些词的翻译与对其的解释是不同的,

要加以区别,不能把解释当作翻译。如: “奄”解释为“覆盖、包住”,而翻译应为“占有”。今操得荆州,奄有其地。如:试使山东之国与陈涉度长絜大,比权量力。 “絜”解释为“衡量”,而翻译应为“比比”。如:列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏…… “盛”解释为“多”,而翻译应为“热闹”。转述法如: “缙绅”是古代大臣上朝将手板插在腰带里,借代用法。翻译为“做官的人”。 用符合现代汉语习

惯的词语来表述用了某

种修辞格的文言词语。大阉之乱,缙绅而能不易其志者,……如:天下云集响应,赢粮而景从。 “云”,比喻用法,翻译为“像云一样地”。“响”,比喻用法,翻译为“像回声一样地”。“景”,比喻用法,翻译为“像影子一样地”。如:元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。 “封狼居胥”,用典故,翻译为“想要建立像汉朝霍去病击匈奴至狼居胥山封山而还那样的功绩”。保留法如: 文言文中的专有名词(如帝号、国号、年

号、人名、物名、地名、职称、器具等)以及

古今意义相同的词都可以照录保留,不必翻译。令尹子兰闻之,大怒,卒使上官大夫短屈原于顷

襄王。如:如:阳嘉元年,复造候风地动仪。如:噌吰者,周景王之无射也,窾坎镗鞳者,魏庄子

之歌钟也。。夺项王天下者,必沛公也改写法如:将文言文中的习用语改换为现代说法。又嘱学使俾入邑庠。“邑”改写 翻译为“县”,“庠”改写翻译为“学”。宣德间,宫中尚促织之戏,岁征民间。如:“促织”改换为“蟋蟀”,“岁”改换为“年”。如:业根,死期至矣,而翁归,自与汝复算耳。“业根”改换为“祸根”,“而”改换为“你”,“翁”改换“爹”,“汝”改换为“你”。补充法如: 文言文中常出现借一定语境省略某些句子成

分的现象,为使译文准确、通顺,翻译时应将某

些省略了的成分先补上,然后再翻译。郑穆公使(人)视(于)客馆,则(其)束载、

厉兵、秣马矣。如:审视之,(之)短小,黑赤色,(成)顿(觉)

非前物。如:于是秦王不怿,为(之)一击缶。如: “之”在句中起取消句子独立性的作用, “也”起舒缓语气的作用。均无实在意义,删去不译。删减法 有的文言虚词只起某种语法作用,无实在意义。翻译时,删去不译。师道之不传也久矣。如:夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。 “夫”是语音助词,起提起下文的作用,无实在意义,删去不译。如:一夫不耕,或受之饥。 “之”在句中起补足音节的作用, 无实在意义,删去不译。如: “至何”翻译为“到什么地方去”。调序法 按照现代汉语的语法规范,调整文言文中

的特殊句式,把倒装句译成非倒装句。豫州今欲何至?调整为“豫州今欲至何?”甚矣汝之不惠!调整为“汝之不惠甚矣!” 翻译为“你不聪明太严重了”。蚓无爪牙之利,筋骨之强。调整为“蚓无利爪牙,强筋骨。” 翻译为“蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,没有强壮的筋和骨头”。扩充法如: 可翻译为 “ 自从丈夫离家外出经商后 ,

我便独自一个人守着空船在江口盼望着;船

儿常在明月照耀下的寒冷江面上漂来泊去 。

可哪里有丈夫的踪影啊。”对言简意丰的句子加以扩展。去来江口守空船,绕船月明江水寒。凝缩法如:(秦)有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,

并吞八荒之心 可翻译为“秦国有并吞天下、统一四海的雄心”。把用了繁笔的文句译为简笔。文言翻译

的方法 文言文翻译需要正确理解句子的意思。1、正确理解关键词语的意思。如1999年高考第14题

“在郡多有出息”中 “出息” 就是关键词,它不是现代

汉语的“有前途 ,有志气”的意思 ,而是文言文中的

“产生利息、收益”的意思。2、充分注意文言句式的特点。如“古之人不余欺也”,

正确的语序应是“古之人不欺余也”。同时还应保持原

文语气,即陈述句、感叹句、疑问句等。文言翻译

的方法3、看清上下文的意思和关系。认真领会原文,要把词放在句中去理解 ,把句放到篇中去理解 ,不要望文生义。如 “率妻子邑人来此绝境” 中“绝境”不能理解为现代汉语的 “没有出路” 、“无法生活” ,因为从全文看 ,那里是“世外桃源”,不会生活无着,“绝境”当是“与世隔绝的地方”的意思。4、一般词直译;如直译不便表达意思时,则用意译。

如“悍吏之来吾乡,叫嚣乎东西,隳突乎南北”,其中

的“东西”、“南北”实际都是“到处”的意思,用意译就

比用直译好。文言难句

的翻译 文言难句是文言词按照一定的文言句式组

成。文言难句翻译之“难”,主要在于对文言词

义和句式的理解有困难。其中,文言词义的理

解难度更大,因为有很多文言词义跟现代汉语

词义不一样,不容易理解。词义不能理解,句

意也就不能正确译出。必须准确理解文言词义,这是解决文言难句翻译问题的关键 。文言词义的理解要注意下列几个问题。文言难句

的翻译1、注意词的古今意义 由于词义的发展变化,有的词古今意义有所不同,

需要仔细辨别,准确理解。 例如,“去”的今义常用是“到……去”,而古义常用是“离开”,动作趋向古今恰恰相反。《荀子·致士》:“ 川渊枯则鱼龙去之 。”译为“河流干枯了,那么鱼和蛟龙就离开这里。” 又如,“偷”今义常指“偷窃”,古义常解为“苟且”、“马虎”。《商君书·农战》:“善为国者,仓廪虽满,不偷于农。”译为“善于治理国家的人,粮仓即使充实,对农业也不马虎。”文言难句

的翻译2、注意一词多义 有的文言词在不同的语言环境中,具有不同的意

义,这种一词多义的现象如果理解有误,也容易导致

文言难句翻译的失误。 例如,同是“兵”这个词,在汉贾谊的《过秦论》“斩木为兵,揭竿为旗”句中,“兵”指的是“兵器”;在《史记·项羽本纪》“项羽兵四十万”中,指的是“军队”。这就需要仔细辨识。文言难句

的翻译3、注意词类活用4、注意文化知识 有的文言文选段常常牵涉到古代礼俗、天文、地理、典章制度等文化知识,在文句翻译时也要留意,以免弄错。 常见的词类活用,主要是指名词活用为动词,名词活用为意动、使动;形容词活用为意动、使动;动词的使动用法……(即前面所讲的各种活用情况)文言难句

的翻译5、注意通假现象6、注意偏义复词现象 所谓通假字就是古人在书写时利用同音或音近(也有不同音和音不近的)代替的办法写成的别字。与我们的现代汉语不同,要注意分辨。 所谓偏义复词,就是一个词由两个意义相近、相对或相反的语素构成,其中一个语素表示意义,另一个语素不表示意义,只作陪衬。例如(《孔雀东南飞》)中“我有亲父兄”中的“父兄”就只有“兄”的意义。练习

延伸根据对文言的理解,翻译下面一段文言文。 东安一士人善画,作鼠一轴,献之邑

令。令初不知爱,漫悬于壁。旦而过之,

轴必坠地,屡悬屡坠。令怪之,黎明物色,轴在地,而猫蹲其旁。逮举轴,则踉跄逐之。以试群猫,莫不然者,于是始知其画为逼真。

(选自曾敏行《独醒杂志》)练习

延伸根据对文言的理解,翻译下面一段文言文。 (王冕)七八岁时 ,父命牧牛垄上,入学

舍,听诸生诵书;听已,辄默记。暮归,忘其牛 ,父怒挞之 。已而复如初。母曰 :“儿痴如

此 ,曷不听其所为 ?” 冕因去 ,依僧寺以居 。

夜潜出 ,坐佛膝上 。执策映长明灯读之 ,琅

琅达旦。练习

延伸根据对文言的理解,翻译下面一段文言文。高考题参考02年全国卷

16.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(5分)

(1)其李将军之谓也?

(2)及死之日,天下知与不知,皆为尽哀。16、(1)“大概是说李将军的吧?”或“大概说的是李将军吧?” (2)到死的时候,天下熟知和不熟知他的人,都为他竭尽哀悼。 04全国卷115、把文言阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。(8分)

乃疑迁特雄文善壮其说,而古人未必然也。及得桑怿事,乃知古之人有然焉,迁书不诬也,如今人固有而但不尽知也。15、(8分)译文:于是怀疑司马迁只是文笔雄健,在叙事中善于渲染,而古人不一定就是这样。等到了解到桑怿的事迹,才知道古时的人也有这样的情况,司马迁的书并没有说假话,知道今人中本来就有,只是未能全都知晓。04全国卷415.把第三题文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)每月初得禄,裁留身粮,其余悉分赈亲族,家人绩纺以供朝夕。

(2)虽才学不逮隐之,而孝悌洁敬犹为不替。15.(1)每月初得到俸禄,仅仅留下自身口粮,其余全都分开周济亲族,家人绩麻纺线来供给早晚饮食。本句中“裁”为通假字,第四册《促织》中有“手裁(才)举”的用法。

(2)虽然才学赶不上隐之,但孝顺父母,敬爱兄长,廉洁奉公仍然没有改变。“逮”“孝悌” “替”的解释为得分点。04各地卷11.将下面文言文中画线的部分用斜线断句。(5分)

近塞上之人有善术者马无故亡而入胡人皆吊之其父曰此何遽不为福乎居数月其马将胡骏马而归人皆贺之其父曰此何遽不能为祸乎家富良马其于好骑堕而折其髀人皆吊之其父曰此何遽不为福平居一年胡人大入塞丁壮者引弦而战近塞之人死者十九此独以玻之故父子相保故福之为祸祸之为福化不可极深不可测也答案:

近塞上之人,有善术者。马无故亡而入胡,人皆吊之。其父曰:“此何遽不为福乎?”居数月,其马将胡骏马而归,人皆贺之。其父曰:“此何遽不能为祸乎?”家福良马,其子好骑,堕而折其髀,人皆吊之,其父曰:“此

何遽不为福乎?”居一年,胡人大入塞,丁壮者引弦而战,近塞之人,死者十九,此独以跛之故,父子相保。

故福之为祸,祸之为福,化不可极,深不可测也。北京卷15 .把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8 分)

( l )公闻之,越席而起,促驾召颜回。

( 2 )不识吾子奚以知之?

( 3 )自古及今,未有穷其下而能无危也。04广东卷(1)鲁定公听说了这件事,离开坐席站起来,(命人)催车速行召见颜回(派人把颜回招来)。

(2)不知道您凭什么知道这件事?

(3)从古到今,没有听说使他的臣民窘迫而(自己)却能没有危险的。15.把下面文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。

董叔将娶于范氏,叔向曰:“范氏富,盍已乎?”曰:“欲为系援①焉。”他日,董祁②愬于范献子曰:“不吾敬也。”献子执而纺③于庭之槐。叔向过之,曰:“子盍为我请乎?”叔向曰:“求系,既系矣;求援,既援矣。欲而得之,又何请焉?”

[注]①系援:(作为)绳梯攀援(上去)。这里指通过婚姻关系往上爬。 ②董祁:范献子妹妹,嫁给董叔后,改称董祁。 ③纺:系。

⑴范氏富,盍已乎?

⑵献子执而纺于庭之槐

⑶欲而得之,又何请焉?04福建卷

15.⑴范家富贵,何不取消这门亲事呢?或:范家富贵,为什么不停止婚事呢?

⑵范献子把董叔抓来绑在庭院中的槐树上。

⑶(你)想要的(东西)已得到了,还请求什么呢? 答案15.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)言茶盐利害,省州县之役,皆称旨。

(2)乃召其酋豪,谕以祸福,诸蛮皆以君言为可信。

(3)其孝谨闻于其族,其信义著于其友。 04浙江卷(1)(许逖)陈述茶制和盐制的利弊,减少州县的徭役,都符合圣上的意思。

(2)于是召集他们的首领,把祸福(利害关系)告知(他们),各部落都认为许逖的话是可信的。

(3)他的孝顺恭谨在他的族人中得到传扬,他的信用道义在他的朋友中得到彰显。15.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)每曲意事二人,绩不少降节。

(2)人各有志,吾岂以利禄易之哉?

(3)尤为帝所礼重,而不至大用,时议惜之。04江苏卷 15.①常常违心地奉承二人,徐(责力)*并没有稍稍降低自己的品节。

②各人有各人的志向,我哪能因为利禄改变它呢?③特别受皇帝礼遇器重,但没有得到重用,当时的议论为此感到惋惜。04辽宁卷15.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)乃遗罴铁券,云城全当授本州刺史。(3分)

(2)唯罴信著于人,莫有隐者,得粟不少诸州。(3分)(1)于是就颁赐给王罴铁券,说只要荆州城完整就一定授予本州刺史一职。(3分)译出大意给1分;“遗”译为表示“给予”一类的意思,给1分;“全”译为表示“完整”、“保全”一类的意思,给1分。

(2)只有王罴能取信于民,所以没有隐匿的人,他征收的粮食不比各州少。(3分)译出大意给1分;“信著于人”译为“取信于民”或“在百姓中享有信誉(信誉卓著)”等,给1分;“不少诸州”译出比较关系,给1分。小结04全国及各地高考卷中的疑难实词:

然、诬、固(全国卷1)比、就(全国卷2)

飨(全国卷3)裁、逮、孝悌替(全国卷4)

纵、自伐(天津)比至、纺

盍、易 旨、少(其它省)

小结句式:其…….之谓也

者…….也

奚以…….也

活用:尽:形—动

廷折:名---作状语

忠信:形---作名词

义无屈:名—作状语

感端之节:为动词,为…….而感动小结活用:

惜之:为动词,为…….而惜

城全:形---作动词用

信著于人:名—动用,取信于人

穷其下:使动用法

乐之:意动用法,以……..为乐

全其真:形—作动词用,保全

-有趣的语言翻译》文言难句

的翻译文言翻译

的方法有趣的

语言翻译

文言翻译

的原则文言翻译

的种类文言翻译

的原则 翻译文言文的三个基本

原则是“信”、“达”、“雅”。信:达:雅:忠实于原文的内容和每个句子的含义,用现代汉语字字落实、句句落实直译出来。不可随意地增减内容。翻译出的现代文要通顺明白 ,表意要明确 ,语言要通畅 ,语气不走样。规范,典雅,得体。用简明、优美、富有文采的现代汉语把原文的内容、形式以及风格准确地表达出来。这一点是翻译的最高要求,对中学生来说是很困难的。因此,中学生能做到“信”、“达”就可以了。 要做到“信”、“达”,就必须按照古代汉语中实词、虚词及特

殊句式的使用特点一一对应地直译,必须增减的内容方可增减。文言翻译

的种类 文言文的翻译有直译

和意译两种。 所谓直译,是指用现代汉语的词对原文进行逐字逐

句地对应翻译,做到实词、虚词尽可能文意相对。要求

原文字字在译文中有着落,译文字字在原文中有根据。

句式特点、风格力求和原文一致。直译的好处是字字落

实;不足之处是有时译句文意难懂,语句也不够通顺。直译:意译: 所谓意译,是指根据语句的意思进行翻译,做到尽

量符合原文的意思,语句尽可能照顾原文词义。意译有

一定的灵活性,文字可增可减,词语的位置可以变化,

句式也可以变化。意译的好处是文意连贯,译文符合现

代语言的表达习惯,比较通顺、流畅、好懂。其不足之

处是有时原文不能字字落实。文言翻译

的种类 文言文的翻译有直译

和意译两种。 从高考的特点与考查所要达到的目的出发,文言文的翻译应当采用以直译为主的方式 ,意译只能是一种辅助的手段。直译不便表达意思时再采用意译。如 原文:项王、项伯东向坐;亚父南向坐,——亚父者,范 增也;沛公北向坐;张良西向侍。 直译 项王、项伯面向东坐着;亚父面向南坐着,——

亚父是范增;沛公面向北坐着;张良面向西侍坐。 意译 项王、项伯坐在西面;亚父坐在北面,——亚父就

是范增;沛公坐在南面;张良陪同坐在东面。 文言翻译

的方法加字法解释法区别法转述法保留法改写法补充法调序法扩充法凝缩法删减法加字法 文言文单音词多,翻译时应逐字对照。在

文言单音节词之前或之后加字,使之成为表达

准确 、符合现代汉语规范的复音节词或短语。如:亦以明死生之大,匹夫之有重于社稷也。 “明”翻译为“阐明”。“大”翻译为“重大意义”。“重”翻译为“重要作用”。如:当是时也,商君佐之。乃使蒙恬北筑长城而守藩篱。“佐”翻译为“辅佐”。“筑”翻译为“修筑”。“守”翻译为“把守”。如:解释法 也叫“对译法”,即对某个词怎样解释就怎样翻译。如:而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远……“瑰”翻译为“珍贵”。“观”翻译为“景象”。如:如:方其系燕父子以组,函梁君臣之首…… “系”翻译为“捆绑”。“组”翻译为“绳索”。“首”翻译为“头颅”。虽董之以严刑,振之以威怒,…… “董”翻译为“监督”。“振(通震)”翻译为“威吓”。区别法 即对有些词的翻译与对其的解释是不同的,

要加以区别,不能把解释当作翻译。如: “奄”解释为“覆盖、包住”,而翻译应为“占有”。今操得荆州,奄有其地。如:试使山东之国与陈涉度长絜大,比权量力。 “絜”解释为“衡量”,而翻译应为“比比”。如:列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏…… “盛”解释为“多”,而翻译应为“热闹”。转述法如: “缙绅”是古代大臣上朝将手板插在腰带里,借代用法。翻译为“做官的人”。 用符合现代汉语习

惯的词语来表述用了某

种修辞格的文言词语。大阉之乱,缙绅而能不易其志者,……如:天下云集响应,赢粮而景从。 “云”,比喻用法,翻译为“像云一样地”。“响”,比喻用法,翻译为“像回声一样地”。“景”,比喻用法,翻译为“像影子一样地”。如:元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。 “封狼居胥”,用典故,翻译为“想要建立像汉朝霍去病击匈奴至狼居胥山封山而还那样的功绩”。保留法如: 文言文中的专有名词(如帝号、国号、年

号、人名、物名、地名、职称、器具等)以及

古今意义相同的词都可以照录保留,不必翻译。令尹子兰闻之,大怒,卒使上官大夫短屈原于顷

襄王。如:如:阳嘉元年,复造候风地动仪。如:噌吰者,周景王之无射也,窾坎镗鞳者,魏庄子

之歌钟也。。夺项王天下者,必沛公也改写法如:将文言文中的习用语改换为现代说法。又嘱学使俾入邑庠。“邑”改写 翻译为“县”,“庠”改写翻译为“学”。宣德间,宫中尚促织之戏,岁征民间。如:“促织”改换为“蟋蟀”,“岁”改换为“年”。如:业根,死期至矣,而翁归,自与汝复算耳。“业根”改换为“祸根”,“而”改换为“你”,“翁”改换“爹”,“汝”改换为“你”。补充法如: 文言文中常出现借一定语境省略某些句子成

分的现象,为使译文准确、通顺,翻译时应将某

些省略了的成分先补上,然后再翻译。郑穆公使(人)视(于)客馆,则(其)束载、

厉兵、秣马矣。如:审视之,(之)短小,黑赤色,(成)顿(觉)

非前物。如:于是秦王不怿,为(之)一击缶。如: “之”在句中起取消句子独立性的作用, “也”起舒缓语气的作用。均无实在意义,删去不译。删减法 有的文言虚词只起某种语法作用,无实在意义。翻译时,删去不译。师道之不传也久矣。如:夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。 “夫”是语音助词,起提起下文的作用,无实在意义,删去不译。如:一夫不耕,或受之饥。 “之”在句中起补足音节的作用, 无实在意义,删去不译。如: “至何”翻译为“到什么地方去”。调序法 按照现代汉语的语法规范,调整文言文中

的特殊句式,把倒装句译成非倒装句。豫州今欲何至?调整为“豫州今欲至何?”甚矣汝之不惠!调整为“汝之不惠甚矣!” 翻译为“你不聪明太严重了”。蚓无爪牙之利,筋骨之强。调整为“蚓无利爪牙,强筋骨。” 翻译为“蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,没有强壮的筋和骨头”。扩充法如: 可翻译为 “ 自从丈夫离家外出经商后 ,

我便独自一个人守着空船在江口盼望着;船

儿常在明月照耀下的寒冷江面上漂来泊去 。

可哪里有丈夫的踪影啊。”对言简意丰的句子加以扩展。去来江口守空船,绕船月明江水寒。凝缩法如:(秦)有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,

并吞八荒之心 可翻译为“秦国有并吞天下、统一四海的雄心”。把用了繁笔的文句译为简笔。文言翻译

的方法 文言文翻译需要正确理解句子的意思。1、正确理解关键词语的意思。如1999年高考第14题

“在郡多有出息”中 “出息” 就是关键词,它不是现代

汉语的“有前途 ,有志气”的意思 ,而是文言文中的

“产生利息、收益”的意思。2、充分注意文言句式的特点。如“古之人不余欺也”,

正确的语序应是“古之人不欺余也”。同时还应保持原

文语气,即陈述句、感叹句、疑问句等。文言翻译

的方法3、看清上下文的意思和关系。认真领会原文,要把词放在句中去理解 ,把句放到篇中去理解 ,不要望文生义。如 “率妻子邑人来此绝境” 中“绝境”不能理解为现代汉语的 “没有出路” 、“无法生活” ,因为从全文看 ,那里是“世外桃源”,不会生活无着,“绝境”当是“与世隔绝的地方”的意思。4、一般词直译;如直译不便表达意思时,则用意译。

如“悍吏之来吾乡,叫嚣乎东西,隳突乎南北”,其中

的“东西”、“南北”实际都是“到处”的意思,用意译就

比用直译好。文言难句

的翻译 文言难句是文言词按照一定的文言句式组

成。文言难句翻译之“难”,主要在于对文言词

义和句式的理解有困难。其中,文言词义的理

解难度更大,因为有很多文言词义跟现代汉语

词义不一样,不容易理解。词义不能理解,句

意也就不能正确译出。必须准确理解文言词义,这是解决文言难句翻译问题的关键 。文言词义的理解要注意下列几个问题。文言难句

的翻译1、注意词的古今意义 由于词义的发展变化,有的词古今意义有所不同,

需要仔细辨别,准确理解。 例如,“去”的今义常用是“到……去”,而古义常用是“离开”,动作趋向古今恰恰相反。《荀子·致士》:“ 川渊枯则鱼龙去之 。”译为“河流干枯了,那么鱼和蛟龙就离开这里。” 又如,“偷”今义常指“偷窃”,古义常解为“苟且”、“马虎”。《商君书·农战》:“善为国者,仓廪虽满,不偷于农。”译为“善于治理国家的人,粮仓即使充实,对农业也不马虎。”文言难句

的翻译2、注意一词多义 有的文言词在不同的语言环境中,具有不同的意

义,这种一词多义的现象如果理解有误,也容易导致

文言难句翻译的失误。 例如,同是“兵”这个词,在汉贾谊的《过秦论》“斩木为兵,揭竿为旗”句中,“兵”指的是“兵器”;在《史记·项羽本纪》“项羽兵四十万”中,指的是“军队”。这就需要仔细辨识。文言难句

的翻译3、注意词类活用4、注意文化知识 有的文言文选段常常牵涉到古代礼俗、天文、地理、典章制度等文化知识,在文句翻译时也要留意,以免弄错。 常见的词类活用,主要是指名词活用为动词,名词活用为意动、使动;形容词活用为意动、使动;动词的使动用法……(即前面所讲的各种活用情况)文言难句

的翻译5、注意通假现象6、注意偏义复词现象 所谓通假字就是古人在书写时利用同音或音近(也有不同音和音不近的)代替的办法写成的别字。与我们的现代汉语不同,要注意分辨。 所谓偏义复词,就是一个词由两个意义相近、相对或相反的语素构成,其中一个语素表示意义,另一个语素不表示意义,只作陪衬。例如(《孔雀东南飞》)中“我有亲父兄”中的“父兄”就只有“兄”的意义。练习

延伸根据对文言的理解,翻译下面一段文言文。 东安一士人善画,作鼠一轴,献之邑

令。令初不知爱,漫悬于壁。旦而过之,

轴必坠地,屡悬屡坠。令怪之,黎明物色,轴在地,而猫蹲其旁。逮举轴,则踉跄逐之。以试群猫,莫不然者,于是始知其画为逼真。

(选自曾敏行《独醒杂志》)练习

延伸根据对文言的理解,翻译下面一段文言文。 (王冕)七八岁时 ,父命牧牛垄上,入学

舍,听诸生诵书;听已,辄默记。暮归,忘其牛 ,父怒挞之 。已而复如初。母曰 :“儿痴如

此 ,曷不听其所为 ?” 冕因去 ,依僧寺以居 。

夜潜出 ,坐佛膝上 。执策映长明灯读之 ,琅

琅达旦。练习

延伸根据对文言的理解,翻译下面一段文言文。高考题参考02年全国卷

16.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(5分)

(1)其李将军之谓也?

(2)及死之日,天下知与不知,皆为尽哀。16、(1)“大概是说李将军的吧?”或“大概说的是李将军吧?” (2)到死的时候,天下熟知和不熟知他的人,都为他竭尽哀悼。 04全国卷115、把文言阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。(8分)

乃疑迁特雄文善壮其说,而古人未必然也。及得桑怿事,乃知古之人有然焉,迁书不诬也,如今人固有而但不尽知也。15、(8分)译文:于是怀疑司马迁只是文笔雄健,在叙事中善于渲染,而古人不一定就是这样。等到了解到桑怿的事迹,才知道古时的人也有这样的情况,司马迁的书并没有说假话,知道今人中本来就有,只是未能全都知晓。04全国卷415.把第三题文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)每月初得禄,裁留身粮,其余悉分赈亲族,家人绩纺以供朝夕。

(2)虽才学不逮隐之,而孝悌洁敬犹为不替。15.(1)每月初得到俸禄,仅仅留下自身口粮,其余全都分开周济亲族,家人绩麻纺线来供给早晚饮食。本句中“裁”为通假字,第四册《促织》中有“手裁(才)举”的用法。

(2)虽然才学赶不上隐之,但孝顺父母,敬爱兄长,廉洁奉公仍然没有改变。“逮”“孝悌” “替”的解释为得分点。04各地卷11.将下面文言文中画线的部分用斜线断句。(5分)

近塞上之人有善术者马无故亡而入胡人皆吊之其父曰此何遽不为福乎居数月其马将胡骏马而归人皆贺之其父曰此何遽不能为祸乎家富良马其于好骑堕而折其髀人皆吊之其父曰此何遽不为福平居一年胡人大入塞丁壮者引弦而战近塞之人死者十九此独以玻之故父子相保故福之为祸祸之为福化不可极深不可测也答案:

近塞上之人,有善术者。马无故亡而入胡,人皆吊之。其父曰:“此何遽不为福乎?”居数月,其马将胡骏马而归,人皆贺之。其父曰:“此何遽不能为祸乎?”家福良马,其子好骑,堕而折其髀,人皆吊之,其父曰:“此

何遽不为福乎?”居一年,胡人大入塞,丁壮者引弦而战,近塞之人,死者十九,此独以跛之故,父子相保。

故福之为祸,祸之为福,化不可极,深不可测也。北京卷15 .把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8 分)

( l )公闻之,越席而起,促驾召颜回。

( 2 )不识吾子奚以知之?

( 3 )自古及今,未有穷其下而能无危也。04广东卷(1)鲁定公听说了这件事,离开坐席站起来,(命人)催车速行召见颜回(派人把颜回招来)。

(2)不知道您凭什么知道这件事?

(3)从古到今,没有听说使他的臣民窘迫而(自己)却能没有危险的。15.把下面文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。

董叔将娶于范氏,叔向曰:“范氏富,盍已乎?”曰:“欲为系援①焉。”他日,董祁②愬于范献子曰:“不吾敬也。”献子执而纺③于庭之槐。叔向过之,曰:“子盍为我请乎?”叔向曰:“求系,既系矣;求援,既援矣。欲而得之,又何请焉?”

[注]①系援:(作为)绳梯攀援(上去)。这里指通过婚姻关系往上爬。 ②董祁:范献子妹妹,嫁给董叔后,改称董祁。 ③纺:系。

⑴范氏富,盍已乎?

⑵献子执而纺于庭之槐

⑶欲而得之,又何请焉?04福建卷

15.⑴范家富贵,何不取消这门亲事呢?或:范家富贵,为什么不停止婚事呢?

⑵范献子把董叔抓来绑在庭院中的槐树上。

⑶(你)想要的(东西)已得到了,还请求什么呢? 答案15.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)言茶盐利害,省州县之役,皆称旨。

(2)乃召其酋豪,谕以祸福,诸蛮皆以君言为可信。

(3)其孝谨闻于其族,其信义著于其友。 04浙江卷(1)(许逖)陈述茶制和盐制的利弊,减少州县的徭役,都符合圣上的意思。

(2)于是召集他们的首领,把祸福(利害关系)告知(他们),各部落都认为许逖的话是可信的。

(3)他的孝顺恭谨在他的族人中得到传扬,他的信用道义在他的朋友中得到彰显。15.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)每曲意事二人,绩不少降节。

(2)人各有志,吾岂以利禄易之哉?

(3)尤为帝所礼重,而不至大用,时议惜之。04江苏卷 15.①常常违心地奉承二人,徐(责力)*并没有稍稍降低自己的品节。

②各人有各人的志向,我哪能因为利禄改变它呢?③特别受皇帝礼遇器重,但没有得到重用,当时的议论为此感到惋惜。04辽宁卷15.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)乃遗罴铁券,云城全当授本州刺史。(3分)

(2)唯罴信著于人,莫有隐者,得粟不少诸州。(3分)(1)于是就颁赐给王罴铁券,说只要荆州城完整就一定授予本州刺史一职。(3分)译出大意给1分;“遗”译为表示“给予”一类的意思,给1分;“全”译为表示“完整”、“保全”一类的意思,给1分。

(2)只有王罴能取信于民,所以没有隐匿的人,他征收的粮食不比各州少。(3分)译出大意给1分;“信著于人”译为“取信于民”或“在百姓中享有信誉(信誉卓著)”等,给1分;“不少诸州”译出比较关系,给1分。小结04全国及各地高考卷中的疑难实词:

然、诬、固(全国卷1)比、就(全国卷2)

飨(全国卷3)裁、逮、孝悌替(全国卷4)

纵、自伐(天津)比至、纺

盍、易 旨、少(其它省)

小结句式:其…….之谓也

者…….也

奚以…….也

活用:尽:形—动

廷折:名---作状语

忠信:形---作名词

义无屈:名—作状语

感端之节:为动词,为…….而感动小结活用:

惜之:为动词,为…….而惜

城全:形---作动词用

信著于人:名—动用,取信于人

穷其下:使动用法

乐之:意动用法,以……..为乐

全其真:形—作动词用,保全