地理选修5人教新课标1.3 人类活动对自然灾害的影响学案

文档属性

| 名称 | 地理选修5人教新课标1.3 人类活动对自然灾害的影响学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 386.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2015-12-28 21:34:00 | ||

图片预览

文档简介

1.3 人类活动对自然灾害的影响 导学案

【学习目标】

1. 结合实例理解人类活动影响地表环境的稳定程度。

2. 结合实例理解人类活动影响受灾体的易损程度。

3.结合地图分析理解人类活动对灾情的“放大”和“缩小”作用,理解社会不同发展阶段的灾情变化。

4. 确立人与自然共存、用人类的知识和智慧降低灾情的可持续发展观。

【重点难点】

1. 人类活动影响地表环境的稳定性、受灾体的易损程度、灾情

2. 运用资料分析人类活动对灾情的作用及其原因

【知识链接】

一、人类活动影响地表环境的稳定程度

1.人类进行生态环境建设,使生态系统①__________,可以增加环境的②________。

2.人类③__________地开发利用 ( http: / / www.21cnjy.com )自然资源、破坏生态环境,造成环境④______,致使环境更⑤________,导致多种自然灾害⑥______。

二、人类活动影响受灾体的易损程度

1.人类自身的易损程度:人口是⑦__________的受灾体,也是⑧________的受灾体。

2.影响不同土地利用类型的易损性:在相同强度的自然灾害下,不同类型的土地利用易损性不同。

3.工程措施可以⑨______受灾体的易损程度。

三、人类活动对灾情的“放大”和“缩小”

1.社会经济基础雄厚、政治稳定的地区,人类可以“⑩______”灾情;反之,会“ ________”灾情。

2.自然灾害的 __________是人类活动对灾情产生“放大”或“缩小”的最敏感区域。

四、社会发展不同阶段的灾情变化

不同时期 ________________和 ____________不同,自然灾害的成灾特点和损失情况也不尽相同。

【学习过程】

一、人类活动影响地表环境的稳定程度

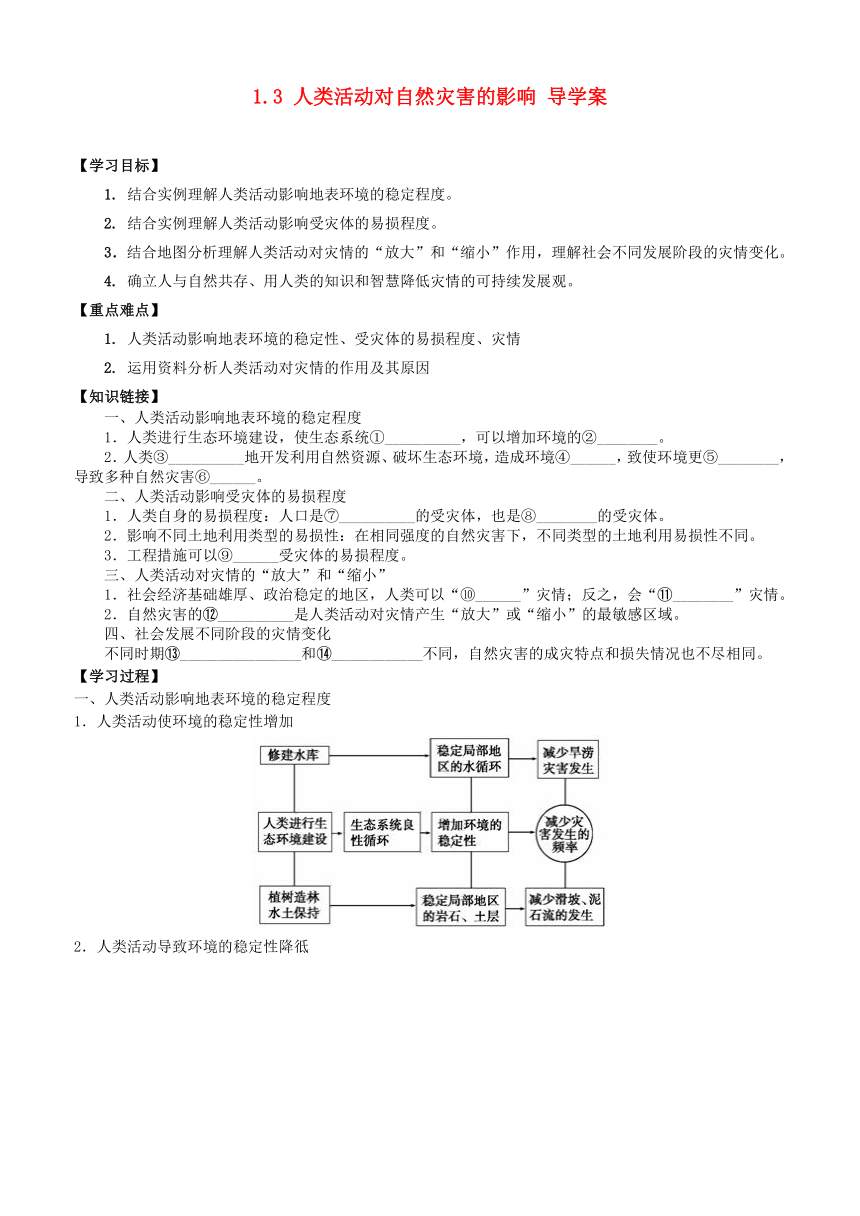

1.人类活动使环境的稳定性增加

( http: / / www.21cnjy.com )

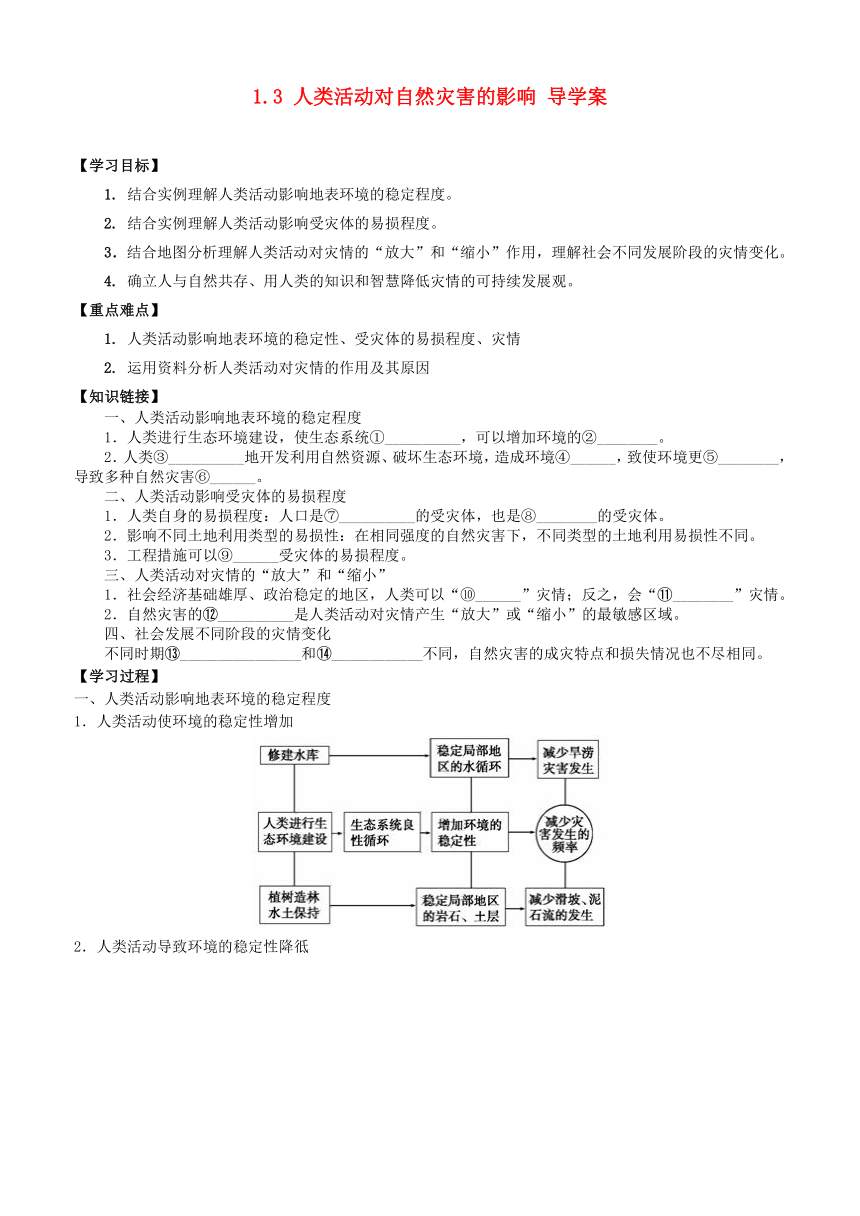

2.人类活动导致环境的稳定性降彽

( http: / / www.21cnjy.com )

【方法突破】如何从地理环境整体性上认识人类活动对地表环境稳定程度的影响

地理环境整体性是指构成地理环境的各要素之间 ( http: / / www.21cnjy.com ),通过相互影响、相互制约、相互联系共同构成一个有机整体,形成“牵一发而动全身”的关系。人类活动对地表环境的稳定程度的影响也是如此。人类活动对其中某一个要素产生影响,就会诱发其它因素甚至整个地理环境的变化,从而产生自然灾害,如图:

( http: / / www.21cnjy.com )

二、人类活动影响受灾体的易损程度

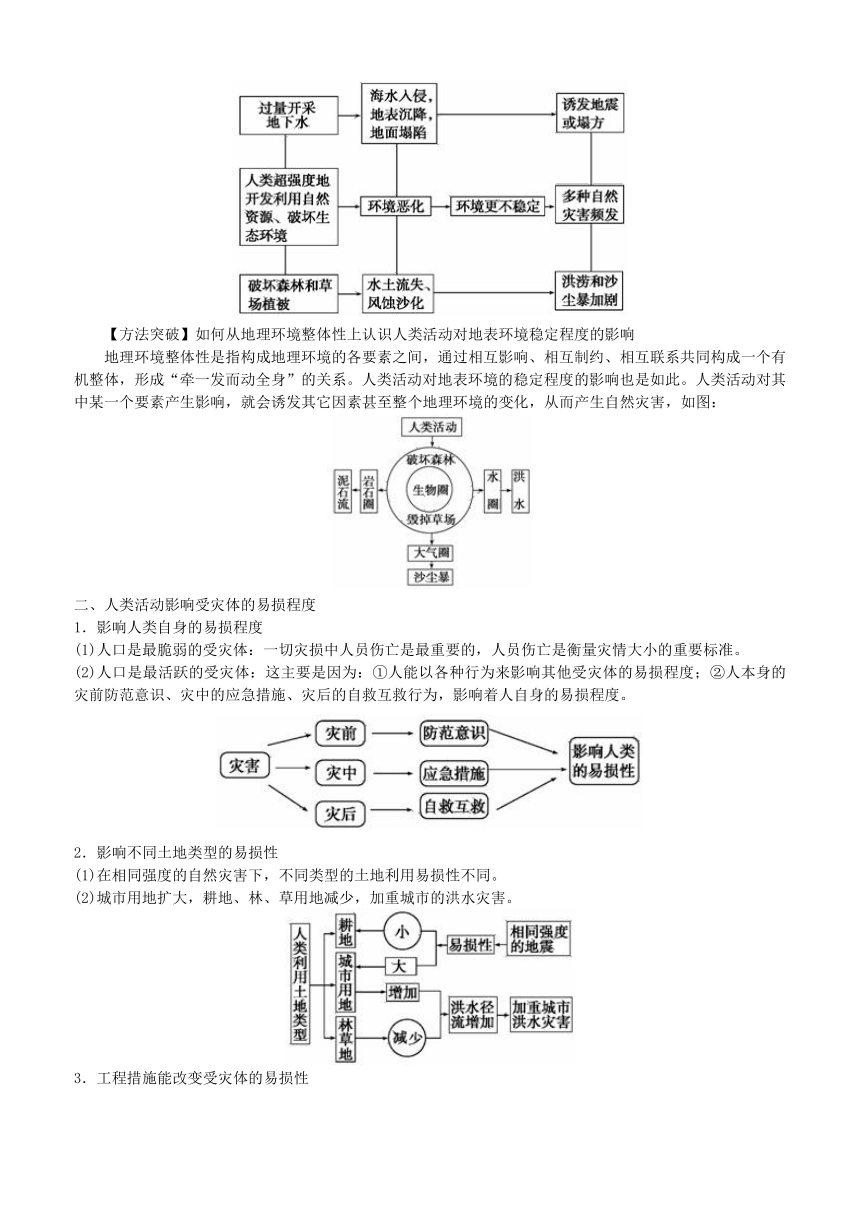

1.影响人类自身的易损程度

(1)人口是最脆弱的受灾体:一切灾损中人员伤亡是最重要的,人员伤亡是衡量灾情大小的重要标准。

(2)人口是最活跃的受灾体:这主要是因为: ( http: / / www.21cnjy.com )①人能以各种行为来影响其他受灾体的易损程度;②人本身的灾前防范意识、灾中的应急措施、灾后的自救互救行为,影响着人自身的易损程度。

( http: / / www.21cnjy.com )

2.影响不同土地类型的易损性

(1)在相同强度的自然灾害下,不同类型的土地利用易损性不同。

(2)城市用地扩大,耕地、林、草用地减少,加重城市的洪水灾害。

( http: / / www.21cnjy.com )

3.工程措施能改变受灾体的易损性

( http: / / www.21cnjy.com )

三、人类活动对灾情的“放大”和“缩小”

1.在不同地区,人类活动对灾情的“放大”和“缩小”

地区 人类活动 对灾情的“影响”

社会经济基础雄厚、政治稳定的地区 有足够的财力和物力来建设防灾系统,在灾害发生时,能够迅速救援,恢复灾区的生产生活 能“缩小”灾害的影响

社会经济基础薄弱、时局动荡、人心失稳的地区 减灾不得力,防灾无措施 “放大”灾害效应,进而导致社会矛盾激化,天灾人祸并行

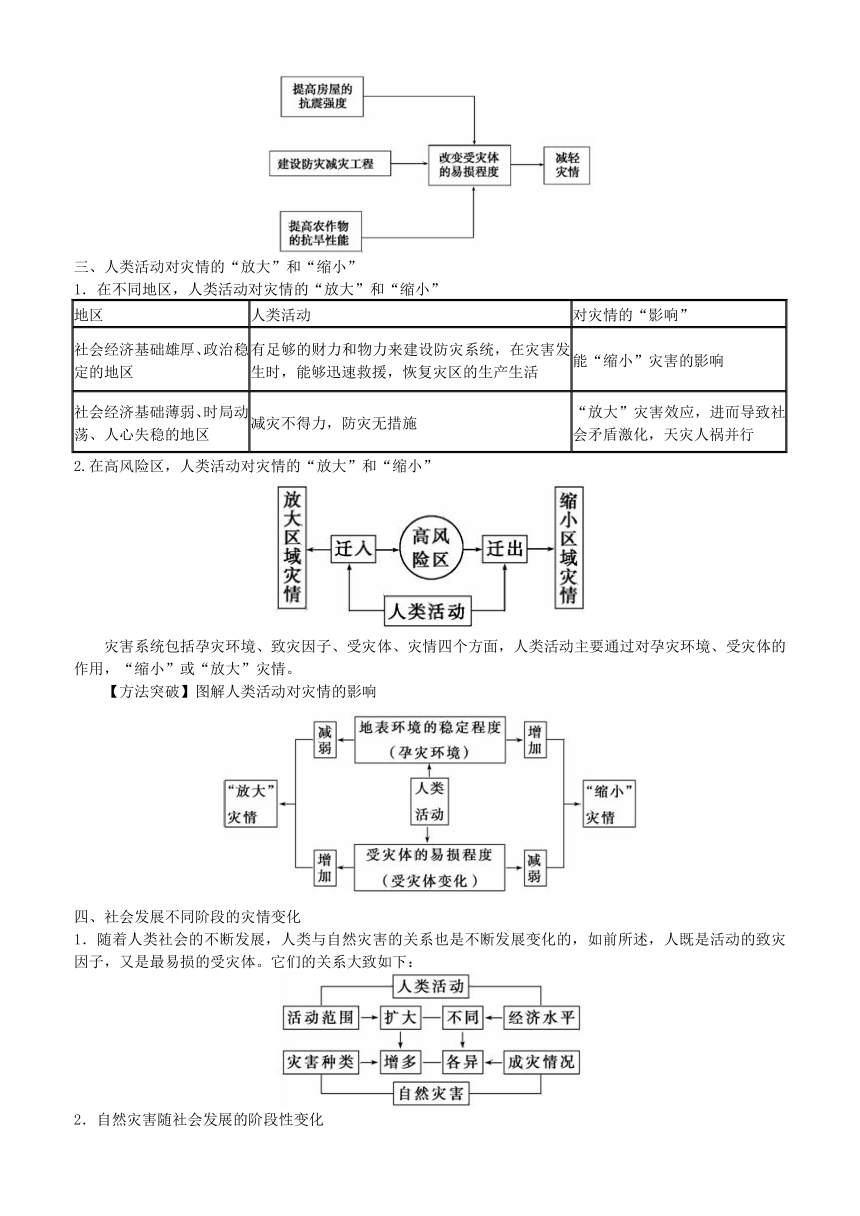

2.在高风险区,人类活动对灾情的“放大”和“缩小”

( http: / / www.21cnjy.com )

灾害系统包括孕灾环境、致灾因子、受灾体、灾情四个方面,人类活动主要通过对孕灾环境、受灾体的作用,“缩小”或“放大”灾情。

【方法突破】图解人类活动对灾情的影响

( http: / / www.21cnjy.com )

四、社会发展不同阶段的灾情变化

1.随着人类社会的不断发展 ( http: / / www.21cnjy.com ),人类与自然灾害的关系也是不断发展变化的,如前所述,人既是活动的致灾因子,又是最易损的受灾体。它们的关系大致如下:

( http: / / www.21cnjy.com )

2.自然灾害随社会发展的阶段性变化

人类社会发展阶段 原始社会 农业社会 工业社会

社会经济发展水平 人口、财产密度低 经济有所发展,人口相对集中 人口、财产高度集中,资产密度大

减灾能力 抗灾能力极弱 抗灾能力不高 抗灾能力提高,灾后恢复加快

灾情 人员伤亡 人员伤亡,财产损失 巨灾伤亡人口增多,普通灾害伤亡人口减少,财产损失巨大

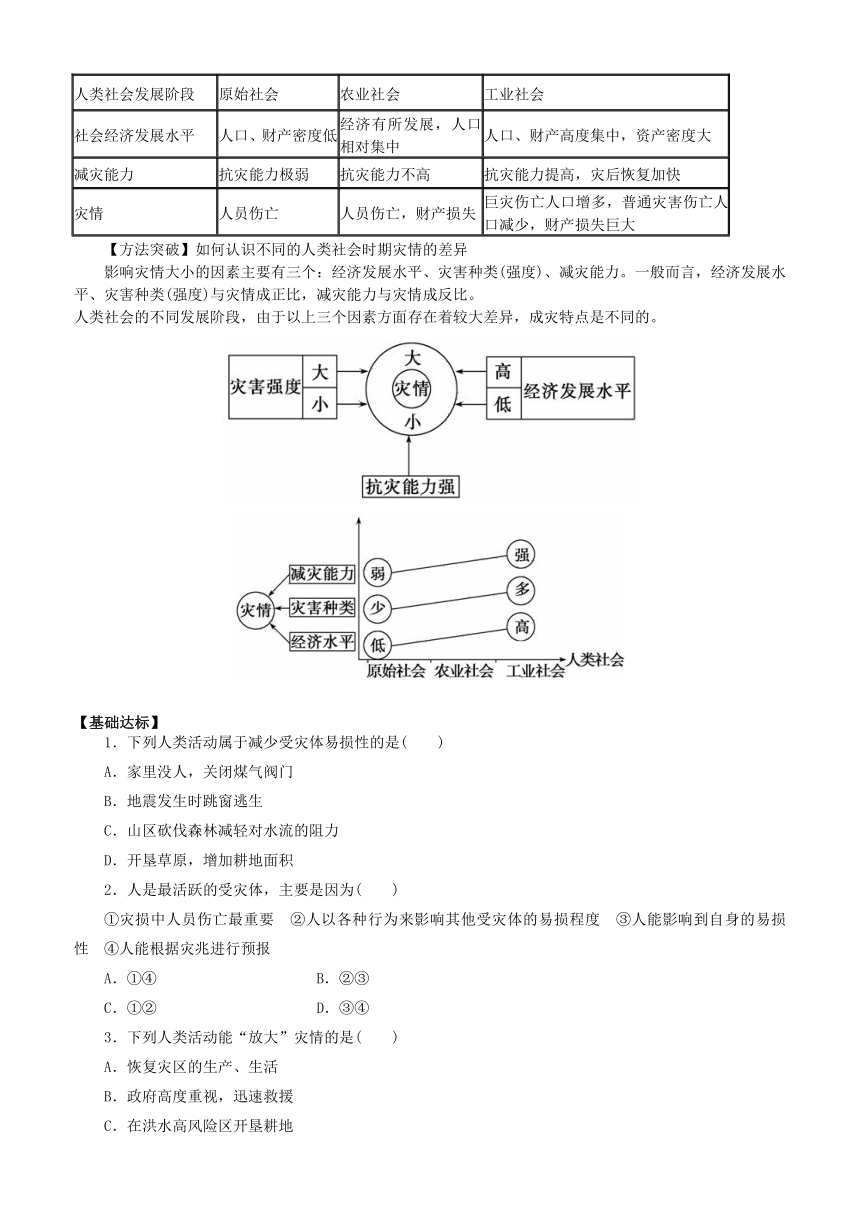

【方法突破】如何认识不同的人类社会时期灾情的差异

影响灾情大小的因素主要有三个:经济发展 ( http: / / www.21cnjy.com )水平、灾害种类(强度)、减灾能力。一般而言,经济发展水平、灾害种类(强度)与灾情成正比,减灾能力与灾情成反比。

人类社会的不同发展阶段,由于以上三个因素方面存在着较大差异,成灾特点是不同的。

( http: / / www.21cnjy.com )

( http: / / www.21cnjy.com )

【基础达标】

1.下列人类活动属于减少受灾体易损性的是( )

A.家里没人,关闭煤气阀门

B.地震发生时跳窗逃生

C.山区砍伐森林减轻对水流的阻力

D.开垦草原,增加耕地面积

2.人是最活跃的受灾体,主要是因为( )

①灾损中人员伤亡最重要 ②人以各种行为来影响其他受灾体的易损程度 ③人能影响到自身的易损性 ④人能根据灾兆进行预报

A.①④ B.②③

C.①② D.③④

3.下列人类活动能“放大”灾情的是( )

A.恢复灾区的生产、生活

B.政府高度重视,迅速救援

C.在洪水高风险区开垦耕地

D.修建水库,避开断层

4.提高房屋的抗震强度属于( )

①减少人自身的易损性 ②通过改变土地利用类型减少易损性 ③工程措施减少受灾体的易损程度 ④增加地表环境的稳定性

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

5.读下表,表中灾害发生造成死亡人数的变化说明( )

发生时间 灾害地点及灾情摘要

1556年 陕西华县8.0级地震,死亡人数高达83万人

1920年 宁夏海原县8.5级地震,死亡约24万人

2008年5月12日 四川省汶川8.0级大地震,死亡人数逾6万人

A.人类的抗灾能力越来越强

B.自然灾害的强度越来越小

C.人类已能控制灾害的发生、发展

D.人口的密度越来越小

6.读“某次震级为里氏7.8级地震构造图及资料统计”,分析回答问题。

总人口/万人 建筑面积/万m2 地震中 灾后死亡人数/人

伤亡人数/人 经济损失/亿元 倒塌建筑/万m2

A 127 8 119 746 34 762 176.310 3 187 789 187

B 16 168 837 1 487 3.462 34 163 77

C 0.23 362 56 0.00 087 217.2 32

(1)此次地震中城市A的伤亡人数和经济损失远高于县城B和乡村C,试分析原因。

(2)地震造成的建筑损毁最严重的是__________,试分析原因。

(3)分析灾后死亡人数占伤亡总人数的比重,说明特点并分析原因。

【拓展提升】

一、单项选择题

2010年8月10日下午4时,广东 ( http: / / www.21cnjy.com )肇庆封开县江口镇旧城区某厂位于贺江堤岸上的7栋职工宿舍楼,一栋接一栋,陆续轰然倒在贺江中,所幸没有造成人员伤亡。据此回答1~2题。

1.材料中反映的灾害是( )

A.水土流失 B.滑坡

C.泥石流 D.火山喷发

2.此次灾害中,人类活动的影响表现为( )

A.贺江水对堤岸的长期浸泡 B.降水增加了下滑的动力

C.堤岸载重过大 D.建筑基础不牢固

3.下列哪些人类活动有利于“缩小”洪涝灾害的影响( )

A.合理利用草场资源 B.平垸行洪,不侵占行洪区

C.改善作物种植结构 D.发展适宜区域农业资源条件的作物

4.在漫长的地质历史时期主要的“灾变”是( )

A.赤潮 B.火山喷发

C.海面上升 D.沙尘暴

2010年6月19日,图示干流发生70年一遇的大洪水,据此回答5~6题。

5.诱发和加剧此次洪灾的主要人为原因最可能是( )

①不合理的土地利用,造成严重水土流 ( http: / / www.21cnjy.com )失,导致泥沙在河道中淤积 ②河流坡降大,泄洪能力强 ③流域内经济发达,人口密集,加重灾情 ④河流下游多低洼地

A.①② B.②③

C.①③ D.②④

6.此次洪灾最严重的危害表现为( )

①造成大面积农田被淹,农作物被毁 ②冲毁道路和桥梁,使大量水利设施遭到破坏 ③使所有沿河村镇受到严重破坏 ④诱发大面积的山体滑坡和地震

A.①② B.②③

C.③④ D.②④

不同区域受自然灾害的影响是不同的,同一种自然灾害的危害程度也存在明显的地域差别。据此完成7~8题。

7.下列关于灾情大小的叙述,正确的是( )

A.灾害强度越大,灾情越小 B.经济发展水平越高,灾情越大

C.灾害强度越小,灾情越大 D.抗灾水平越高,灾情越大

8.下列情况中,灾害最严重的是( )

A.经济发展水平高,防灾抗灾能力强

B.经济发展水平高,防灾抗灾能力弱

C.经济发展水平低,防灾抗灾能力弱

D.经济发展水平低,防灾抗灾能力强

二、综合题

9.读“某地区不同年份地理环境变化图”,完成下列问题。

(1)从1965年到2008年土地利用方式发生了什么变化?

(2)两图中地表环境稳定程度较高的是________,易发生自然灾害的是________,原因是什么?

(3)若乙图中发生里氏7.0级地震,东西两岸易损程度高的是哪岸?阐述判断依据。

(4)乙图中要减轻自然灾害应该采取哪些措施?

10.读下表,分析回答问题。

1960~1998年全球重大自然灾害情况统计表

时段 1960~1969年 1970~1979年 1980~1988年 1989~1998年

灾害事件/次数 16 29 70 53

经济损失/亿美元 504 969 1 538 4 793

保险理赔/亿美元 67 113 310 1 069

(1)全球重大自然灾害事件发生次数的变化特点是______________________。这种特点产生的原因是什么?

(2)全球重大自然灾害造成的经济损失随时间的变化趋势是__________。这种趋势产生的原因是什么?

(3)从保险理赔金额的变化中,能够反映出在抗灾、防灾过程中人们的________________正在不断增强。

【学习反思】

【参考答案】

[知识链接]

①良性循环 ②稳定性 ③超强度 ④恶化 ⑤不稳定

⑥频发 ⑦最脆弱 ⑧最活跃 ⑨改变 ⑩缩小 放大 高风险区 社会经济活动 发展水平

[基础达标]

1. A 2. B 3. C 4. C 5. A

6. (1)城市A人口多、密度大,经济发展水平高。

(2)乡村C 乡村经济发展水平低,建筑水平低,房屋建筑抗震能力差。

(3)由A~B~C比重增大。城市医疗水平高,救助能力强,对灾中伤员救治及时到位,而县城、乡村相应条件变弱。

[拓展提升]

1.B 2.C 3. B 4. B 5.C 6.A 7.B 8.B

9. (1)林地变成城市用地(建筑用地)和耕地。

(2)甲 乙 林地的破坏造成水土流失、洪水加剧。

(3)西岸。建筑用地易损性远远大于耕地。

(4)植树造林;完善排水系统,增加地表环境的 ( http: / / www.21cnjy.com )稳定程度;提高城市建筑物的抗震强度,降低易损性;迁出洪水高风险区的居民,加强抗灾减灾教育,加强救援立法,“缩小”灾害效应。

10. (1)呈波状变动, ( http: / / www.21cnjy.com )逐渐上升 ①自然灾害产生的主导因素是自然因素。自然环境的变化有自身规律,所以呈波状变动。②人类不合理活动能诱发自然灾害的发生,加重灾害的危害程度。随着社会生产力的发展,人类对环境的影响越来越深刻,所以灾害有上升的趋势。

(2)逐渐上升(或越来越重等) 社会经济的发展,使人口密度、社会财富密度不断增大。

(3)防灾意识和社会救助能力

【学习目标】

1. 结合实例理解人类活动影响地表环境的稳定程度。

2. 结合实例理解人类活动影响受灾体的易损程度。

3.结合地图分析理解人类活动对灾情的“放大”和“缩小”作用,理解社会不同发展阶段的灾情变化。

4. 确立人与自然共存、用人类的知识和智慧降低灾情的可持续发展观。

【重点难点】

1. 人类活动影响地表环境的稳定性、受灾体的易损程度、灾情

2. 运用资料分析人类活动对灾情的作用及其原因

【知识链接】

一、人类活动影响地表环境的稳定程度

1.人类进行生态环境建设,使生态系统①__________,可以增加环境的②________。

2.人类③__________地开发利用 ( http: / / www.21cnjy.com )自然资源、破坏生态环境,造成环境④______,致使环境更⑤________,导致多种自然灾害⑥______。

二、人类活动影响受灾体的易损程度

1.人类自身的易损程度:人口是⑦__________的受灾体,也是⑧________的受灾体。

2.影响不同土地利用类型的易损性:在相同强度的自然灾害下,不同类型的土地利用易损性不同。

3.工程措施可以⑨______受灾体的易损程度。

三、人类活动对灾情的“放大”和“缩小”

1.社会经济基础雄厚、政治稳定的地区,人类可以“⑩______”灾情;反之,会“ ________”灾情。

2.自然灾害的 __________是人类活动对灾情产生“放大”或“缩小”的最敏感区域。

四、社会发展不同阶段的灾情变化

不同时期 ________________和 ____________不同,自然灾害的成灾特点和损失情况也不尽相同。

【学习过程】

一、人类活动影响地表环境的稳定程度

1.人类活动使环境的稳定性增加

( http: / / www.21cnjy.com )

2.人类活动导致环境的稳定性降彽

( http: / / www.21cnjy.com )

【方法突破】如何从地理环境整体性上认识人类活动对地表环境稳定程度的影响

地理环境整体性是指构成地理环境的各要素之间 ( http: / / www.21cnjy.com ),通过相互影响、相互制约、相互联系共同构成一个有机整体,形成“牵一发而动全身”的关系。人类活动对地表环境的稳定程度的影响也是如此。人类活动对其中某一个要素产生影响,就会诱发其它因素甚至整个地理环境的变化,从而产生自然灾害,如图:

( http: / / www.21cnjy.com )

二、人类活动影响受灾体的易损程度

1.影响人类自身的易损程度

(1)人口是最脆弱的受灾体:一切灾损中人员伤亡是最重要的,人员伤亡是衡量灾情大小的重要标准。

(2)人口是最活跃的受灾体:这主要是因为: ( http: / / www.21cnjy.com )①人能以各种行为来影响其他受灾体的易损程度;②人本身的灾前防范意识、灾中的应急措施、灾后的自救互救行为,影响着人自身的易损程度。

( http: / / www.21cnjy.com )

2.影响不同土地类型的易损性

(1)在相同强度的自然灾害下,不同类型的土地利用易损性不同。

(2)城市用地扩大,耕地、林、草用地减少,加重城市的洪水灾害。

( http: / / www.21cnjy.com )

3.工程措施能改变受灾体的易损性

( http: / / www.21cnjy.com )

三、人类活动对灾情的“放大”和“缩小”

1.在不同地区,人类活动对灾情的“放大”和“缩小”

地区 人类活动 对灾情的“影响”

社会经济基础雄厚、政治稳定的地区 有足够的财力和物力来建设防灾系统,在灾害发生时,能够迅速救援,恢复灾区的生产生活 能“缩小”灾害的影响

社会经济基础薄弱、时局动荡、人心失稳的地区 减灾不得力,防灾无措施 “放大”灾害效应,进而导致社会矛盾激化,天灾人祸并行

2.在高风险区,人类活动对灾情的“放大”和“缩小”

( http: / / www.21cnjy.com )

灾害系统包括孕灾环境、致灾因子、受灾体、灾情四个方面,人类活动主要通过对孕灾环境、受灾体的作用,“缩小”或“放大”灾情。

【方法突破】图解人类活动对灾情的影响

( http: / / www.21cnjy.com )

四、社会发展不同阶段的灾情变化

1.随着人类社会的不断发展 ( http: / / www.21cnjy.com ),人类与自然灾害的关系也是不断发展变化的,如前所述,人既是活动的致灾因子,又是最易损的受灾体。它们的关系大致如下:

( http: / / www.21cnjy.com )

2.自然灾害随社会发展的阶段性变化

人类社会发展阶段 原始社会 农业社会 工业社会

社会经济发展水平 人口、财产密度低 经济有所发展,人口相对集中 人口、财产高度集中,资产密度大

减灾能力 抗灾能力极弱 抗灾能力不高 抗灾能力提高,灾后恢复加快

灾情 人员伤亡 人员伤亡,财产损失 巨灾伤亡人口增多,普通灾害伤亡人口减少,财产损失巨大

【方法突破】如何认识不同的人类社会时期灾情的差异

影响灾情大小的因素主要有三个:经济发展 ( http: / / www.21cnjy.com )水平、灾害种类(强度)、减灾能力。一般而言,经济发展水平、灾害种类(强度)与灾情成正比,减灾能力与灾情成反比。

人类社会的不同发展阶段,由于以上三个因素方面存在着较大差异,成灾特点是不同的。

( http: / / www.21cnjy.com )

( http: / / www.21cnjy.com )

【基础达标】

1.下列人类活动属于减少受灾体易损性的是( )

A.家里没人,关闭煤气阀门

B.地震发生时跳窗逃生

C.山区砍伐森林减轻对水流的阻力

D.开垦草原,增加耕地面积

2.人是最活跃的受灾体,主要是因为( )

①灾损中人员伤亡最重要 ②人以各种行为来影响其他受灾体的易损程度 ③人能影响到自身的易损性 ④人能根据灾兆进行预报

A.①④ B.②③

C.①② D.③④

3.下列人类活动能“放大”灾情的是( )

A.恢复灾区的生产、生活

B.政府高度重视,迅速救援

C.在洪水高风险区开垦耕地

D.修建水库,避开断层

4.提高房屋的抗震强度属于( )

①减少人自身的易损性 ②通过改变土地利用类型减少易损性 ③工程措施减少受灾体的易损程度 ④增加地表环境的稳定性

A.①② B.②③ C.①③ D.②④

5.读下表,表中灾害发生造成死亡人数的变化说明( )

发生时间 灾害地点及灾情摘要

1556年 陕西华县8.0级地震,死亡人数高达83万人

1920年 宁夏海原县8.5级地震,死亡约24万人

2008年5月12日 四川省汶川8.0级大地震,死亡人数逾6万人

A.人类的抗灾能力越来越强

B.自然灾害的强度越来越小

C.人类已能控制灾害的发生、发展

D.人口的密度越来越小

6.读“某次震级为里氏7.8级地震构造图及资料统计”,分析回答问题。

总人口/万人 建筑面积/万m2 地震中 灾后死亡人数/人

伤亡人数/人 经济损失/亿元 倒塌建筑/万m2

A 127 8 119 746 34 762 176.310 3 187 789 187

B 16 168 837 1 487 3.462 34 163 77

C 0.23 362 56 0.00 087 217.2 32

(1)此次地震中城市A的伤亡人数和经济损失远高于县城B和乡村C,试分析原因。

(2)地震造成的建筑损毁最严重的是__________,试分析原因。

(3)分析灾后死亡人数占伤亡总人数的比重,说明特点并分析原因。

【拓展提升】

一、单项选择题

2010年8月10日下午4时,广东 ( http: / / www.21cnjy.com )肇庆封开县江口镇旧城区某厂位于贺江堤岸上的7栋职工宿舍楼,一栋接一栋,陆续轰然倒在贺江中,所幸没有造成人员伤亡。据此回答1~2题。

1.材料中反映的灾害是( )

A.水土流失 B.滑坡

C.泥石流 D.火山喷发

2.此次灾害中,人类活动的影响表现为( )

A.贺江水对堤岸的长期浸泡 B.降水增加了下滑的动力

C.堤岸载重过大 D.建筑基础不牢固

3.下列哪些人类活动有利于“缩小”洪涝灾害的影响( )

A.合理利用草场资源 B.平垸行洪,不侵占行洪区

C.改善作物种植结构 D.发展适宜区域农业资源条件的作物

4.在漫长的地质历史时期主要的“灾变”是( )

A.赤潮 B.火山喷发

C.海面上升 D.沙尘暴

2010年6月19日,图示干流发生70年一遇的大洪水,据此回答5~6题。

5.诱发和加剧此次洪灾的主要人为原因最可能是( )

①不合理的土地利用,造成严重水土流 ( http: / / www.21cnjy.com )失,导致泥沙在河道中淤积 ②河流坡降大,泄洪能力强 ③流域内经济发达,人口密集,加重灾情 ④河流下游多低洼地

A.①② B.②③

C.①③ D.②④

6.此次洪灾最严重的危害表现为( )

①造成大面积农田被淹,农作物被毁 ②冲毁道路和桥梁,使大量水利设施遭到破坏 ③使所有沿河村镇受到严重破坏 ④诱发大面积的山体滑坡和地震

A.①② B.②③

C.③④ D.②④

不同区域受自然灾害的影响是不同的,同一种自然灾害的危害程度也存在明显的地域差别。据此完成7~8题。

7.下列关于灾情大小的叙述,正确的是( )

A.灾害强度越大,灾情越小 B.经济发展水平越高,灾情越大

C.灾害强度越小,灾情越大 D.抗灾水平越高,灾情越大

8.下列情况中,灾害最严重的是( )

A.经济发展水平高,防灾抗灾能力强

B.经济发展水平高,防灾抗灾能力弱

C.经济发展水平低,防灾抗灾能力弱

D.经济发展水平低,防灾抗灾能力强

二、综合题

9.读“某地区不同年份地理环境变化图”,完成下列问题。

(1)从1965年到2008年土地利用方式发生了什么变化?

(2)两图中地表环境稳定程度较高的是________,易发生自然灾害的是________,原因是什么?

(3)若乙图中发生里氏7.0级地震,东西两岸易损程度高的是哪岸?阐述判断依据。

(4)乙图中要减轻自然灾害应该采取哪些措施?

10.读下表,分析回答问题。

1960~1998年全球重大自然灾害情况统计表

时段 1960~1969年 1970~1979年 1980~1988年 1989~1998年

灾害事件/次数 16 29 70 53

经济损失/亿美元 504 969 1 538 4 793

保险理赔/亿美元 67 113 310 1 069

(1)全球重大自然灾害事件发生次数的变化特点是______________________。这种特点产生的原因是什么?

(2)全球重大自然灾害造成的经济损失随时间的变化趋势是__________。这种趋势产生的原因是什么?

(3)从保险理赔金额的变化中,能够反映出在抗灾、防灾过程中人们的________________正在不断增强。

【学习反思】

【参考答案】

[知识链接]

①良性循环 ②稳定性 ③超强度 ④恶化 ⑤不稳定

⑥频发 ⑦最脆弱 ⑧最活跃 ⑨改变 ⑩缩小 放大 高风险区 社会经济活动 发展水平

[基础达标]

1. A 2. B 3. C 4. C 5. A

6. (1)城市A人口多、密度大,经济发展水平高。

(2)乡村C 乡村经济发展水平低,建筑水平低,房屋建筑抗震能力差。

(3)由A~B~C比重增大。城市医疗水平高,救助能力强,对灾中伤员救治及时到位,而县城、乡村相应条件变弱。

[拓展提升]

1.B 2.C 3. B 4. B 5.C 6.A 7.B 8.B

9. (1)林地变成城市用地(建筑用地)和耕地。

(2)甲 乙 林地的破坏造成水土流失、洪水加剧。

(3)西岸。建筑用地易损性远远大于耕地。

(4)植树造林;完善排水系统,增加地表环境的 ( http: / / www.21cnjy.com )稳定程度;提高城市建筑物的抗震强度,降低易损性;迁出洪水高风险区的居民,加强抗灾减灾教育,加强救援立法,“缩小”灾害效应。

10. (1)呈波状变动, ( http: / / www.21cnjy.com )逐渐上升 ①自然灾害产生的主导因素是自然因素。自然环境的变化有自身规律,所以呈波状变动。②人类不合理活动能诱发自然灾害的发生,加重灾害的危害程度。随着社会生产力的发展,人类对环境的影响越来越深刻,所以灾害有上升的趋势。

(2)逐渐上升(或越来越重等) 社会经济的发展,使人口密度、社会财富密度不断增大。

(3)防灾意识和社会救助能力