2024-2025学年语文部编版八年级上册13 黄鹤楼 目标驱动型课件 (共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年语文部编版八年级上册13 黄鹤楼 目标驱动型课件 (共20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-07-24 19:53:56 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

唐代是诗的时代,王绩漫步山野之秋,在惆怅与孤寂中上演一场逃离;王维失意问边,大漠孤烟长河落日虽美,却无法得到慰藉;李白意气风发远渡荆门,品咂大自然的奇幻与浪漫;白居易不负春光,西湖之行美不胜收。今天,我们要与崔颢同游黄鹤楼,登高望远感受别样情怀。

第13课 黄鹤楼

崔颢

学习目标

1.背诵诗歌,感知诗歌内容,感悟诗歌意境;

2.品析诗的语言,读出诗人的情怀,学习本诗借景抒情的写法。

基础夯实——作家作品

崔颢,(?-754),汴州(今河南开封)人,盛唐诗人。开元十年进士及第,曾出使河东节度使军幕,天宝时历任太仆寺丞、司勋员外郎等职。足迹遍及江南塞北,诗歌内容广阔,风格多样。诗名早著,影响深远。著有《崔颢集》。

基础夯实——写作背景

仕途失意、漂泊无依的崔颢登临此楼,产生了一种吊古伤今、人去楼空的寂寞之感,加之神话传说的触动,蓄积在胸中的诗情便喷涌而出,唱出了这首浑然天成的诗歌,这也是黄鹤楼题诗的绝唱。

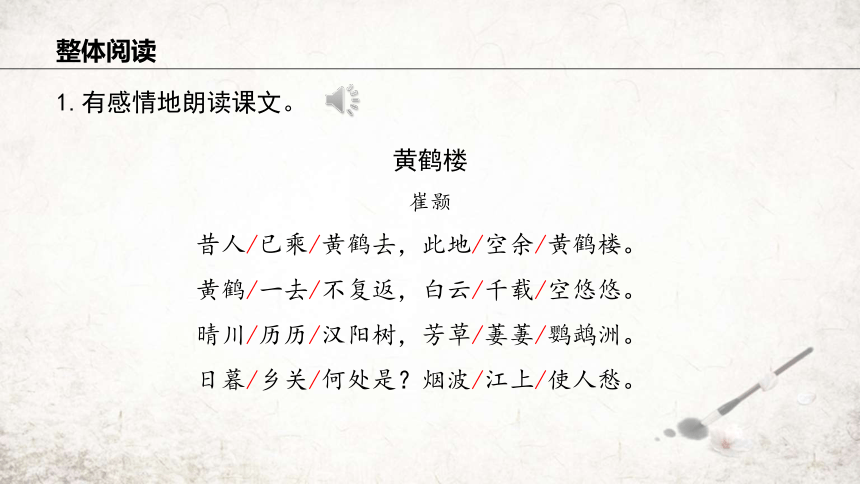

整体阅读

1.有感情地朗读课文。

黄鹤楼

崔颢

昔人/已乘/黄鹤去,此地/空余/黄鹤楼。

黄鹤/一去/不复返,白云/千载/空悠悠。

晴川/历历/汉阳树,芳草/萋萋/鹦鹉洲。

日暮/乡关/何处是?烟波/江上/使人愁。

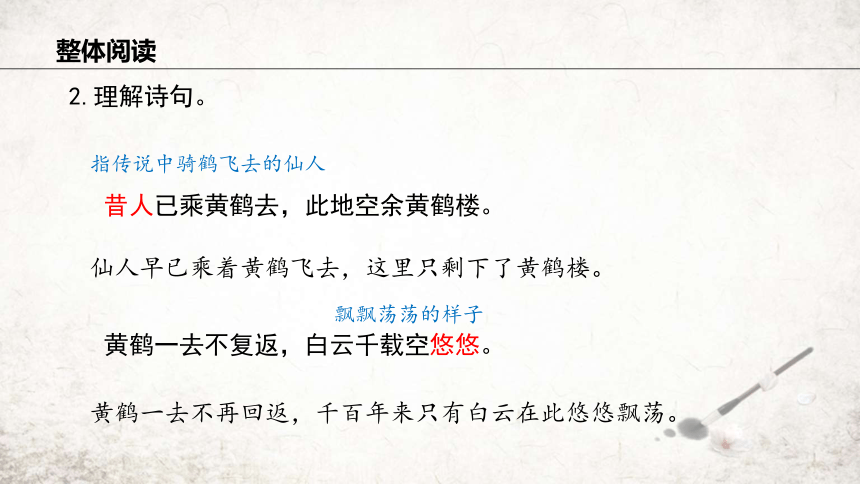

整体阅读

2.理解诗句。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

仙人早已乘着黄鹤飞去,这里只剩下了黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

黄鹤一去不再回返,千百年来只有白云在此悠悠飘荡。

指传说中骑鹤飞去的仙人

飘飘荡荡的样子

整体阅读

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

晴日里汉阳一带的树木历历可见,芳草茂盛长满鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

时至黄昏不知何处是家乡,烟霭笼罩的长江激起思乡的哀愁。

晴日的原野。川,平川、原野

分明的样子

草木茂盛的样子

故乡

长江中的小舟,在黄鹤楼东北

重点研讨

1.深度理解诗句。

首联从眼前的黄鹤楼阐发联想、想像。昔日仙人乘黄鹤过此,如今人去楼空,令人惆怅。借传说落笔,感叹物是人非。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

重点研讨

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

颔联作者多想像仙人一样能骑上黄鹤,腾云驾雾,即刻回故乡。承上联进一步写岁月不再,以白云悠悠反衬人生短促,世事茫茫。

重点研讨

颈联写黄鹤楼前实景:描绘了站在黄鹤楼上极目远眺看到的一派生机勃勃的景象。这句也是对仗工整的对偶名句。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

重点研讨

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

尾联点题,借景抒情,以日暮途远抒发漂泊怀乡之情。

重点研讨

2.诗歌开头有什么特色?

运用用典作用分析法。诗的首联巧用典故,由仙人乘鹤归去引出黄鹤楼,让人觉得黄鹤楼乃是仙人遗留下来的,起笔就让黄鹤楼充满了神秘的色彩。

重点研讨

3.颔联“空”字有何妙处?

“空”即空空荡荡,仰望天空,千载以来只有悠悠飘荡的白云,抒发了物是人非、世事苍茫的感慨,给人一种孤寂惆怅之感。

重点研讨

4.颈联描绘了一幅怎样的画面?

与黄鹤楼隔江相望的汉阳,那里绿树掩映,江水交汇,在明丽的阳光下,看上去分外清晰。江面上只见一丘沙洲隆起于江心,上面绿草如茵,这就是鹦鹉洲了。

重点研讨

5.全诗以“愁”字收篇,有什么作用?

全诗以一“愁”字作结,点出了全篇的主旨。准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情。同时又和开篇的意境相照应,从而以起伏辗转的文笔表现了缠绵的乡愁。

重点研讨

6.这首诗是如何即景抒情的?试结合诗句分析。

后四句即景生情,写在楼上北望的见闻。他的写作顺序是由远到近,先写远处江北历历的汉阳树,接着写进入眼帘的鹦鹉洲头的萋萋芳草,最后写楼下近处大江上的烟波。但日暮的重重雾霭阻隔了回乡路,使他不禁顿生愁绪。和前半部分不同,后四句又严格遵循起了格律,若断实连,气韵一体。尤其是结尾,不仅收束有力,且给人缥缈苍茫之感。

课堂小结

《黄鹤楼》写作者登上黄鹤楼时的所见所感,抒发了怀念家乡的愁思。全诗起笔高耸,情感奔腾旋转,顺势起伏,情与景水乳交融,以情写景,以景写情,展示了刻骨铭心的情感轨迹。清代沈德潜评价此诗:“意得象先,神行语外,纵笔写去,遂擅千古之奇。”

当堂检测

主观题

古代许多文人墨客写过有关黄鹤楼的诗,请默写出其中一首。

示例:李白的《送孟浩然之广陵》:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”

拓展延伸

据《报恩录》记载,黄鹤楼原为辛氏开设的酒店,一道士为了感谢她千杯之恩,临行前在壁上画了一只鹤,告之它能下来起舞助兴。从此宾客盈门,生意兴隆。过了10年,道士复来,取笛吹奏,并跨上黄鹤直上云天。辛氏为了纪念这位帮她致富的仙翁,便在其地起楼,取名“黄鹤楼”。

另一说是有一位名叫费祎的人,在黄鹤山中修炼成仙,然后乘黄鹤升天。后来人们为怀念费祎,便在这黄鹤山上建造了一座黄鹤楼。

唐代是诗的时代,王绩漫步山野之秋,在惆怅与孤寂中上演一场逃离;王维失意问边,大漠孤烟长河落日虽美,却无法得到慰藉;李白意气风发远渡荆门,品咂大自然的奇幻与浪漫;白居易不负春光,西湖之行美不胜收。今天,我们要与崔颢同游黄鹤楼,登高望远感受别样情怀。

第13课 黄鹤楼

崔颢

学习目标

1.背诵诗歌,感知诗歌内容,感悟诗歌意境;

2.品析诗的语言,读出诗人的情怀,学习本诗借景抒情的写法。

基础夯实——作家作品

崔颢,(?-754),汴州(今河南开封)人,盛唐诗人。开元十年进士及第,曾出使河东节度使军幕,天宝时历任太仆寺丞、司勋员外郎等职。足迹遍及江南塞北,诗歌内容广阔,风格多样。诗名早著,影响深远。著有《崔颢集》。

基础夯实——写作背景

仕途失意、漂泊无依的崔颢登临此楼,产生了一种吊古伤今、人去楼空的寂寞之感,加之神话传说的触动,蓄积在胸中的诗情便喷涌而出,唱出了这首浑然天成的诗歌,这也是黄鹤楼题诗的绝唱。

整体阅读

1.有感情地朗读课文。

黄鹤楼

崔颢

昔人/已乘/黄鹤去,此地/空余/黄鹤楼。

黄鹤/一去/不复返,白云/千载/空悠悠。

晴川/历历/汉阳树,芳草/萋萋/鹦鹉洲。

日暮/乡关/何处是?烟波/江上/使人愁。

整体阅读

2.理解诗句。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

仙人早已乘着黄鹤飞去,这里只剩下了黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

黄鹤一去不再回返,千百年来只有白云在此悠悠飘荡。

指传说中骑鹤飞去的仙人

飘飘荡荡的样子

整体阅读

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

晴日里汉阳一带的树木历历可见,芳草茂盛长满鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

时至黄昏不知何处是家乡,烟霭笼罩的长江激起思乡的哀愁。

晴日的原野。川,平川、原野

分明的样子

草木茂盛的样子

故乡

长江中的小舟,在黄鹤楼东北

重点研讨

1.深度理解诗句。

首联从眼前的黄鹤楼阐发联想、想像。昔日仙人乘黄鹤过此,如今人去楼空,令人惆怅。借传说落笔,感叹物是人非。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

重点研讨

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

颔联作者多想像仙人一样能骑上黄鹤,腾云驾雾,即刻回故乡。承上联进一步写岁月不再,以白云悠悠反衬人生短促,世事茫茫。

重点研讨

颈联写黄鹤楼前实景:描绘了站在黄鹤楼上极目远眺看到的一派生机勃勃的景象。这句也是对仗工整的对偶名句。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

重点研讨

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

尾联点题,借景抒情,以日暮途远抒发漂泊怀乡之情。

重点研讨

2.诗歌开头有什么特色?

运用用典作用分析法。诗的首联巧用典故,由仙人乘鹤归去引出黄鹤楼,让人觉得黄鹤楼乃是仙人遗留下来的,起笔就让黄鹤楼充满了神秘的色彩。

重点研讨

3.颔联“空”字有何妙处?

“空”即空空荡荡,仰望天空,千载以来只有悠悠飘荡的白云,抒发了物是人非、世事苍茫的感慨,给人一种孤寂惆怅之感。

重点研讨

4.颈联描绘了一幅怎样的画面?

与黄鹤楼隔江相望的汉阳,那里绿树掩映,江水交汇,在明丽的阳光下,看上去分外清晰。江面上只见一丘沙洲隆起于江心,上面绿草如茵,这就是鹦鹉洲了。

重点研讨

5.全诗以“愁”字收篇,有什么作用?

全诗以一“愁”字作结,点出了全篇的主旨。准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情。同时又和开篇的意境相照应,从而以起伏辗转的文笔表现了缠绵的乡愁。

重点研讨

6.这首诗是如何即景抒情的?试结合诗句分析。

后四句即景生情,写在楼上北望的见闻。他的写作顺序是由远到近,先写远处江北历历的汉阳树,接着写进入眼帘的鹦鹉洲头的萋萋芳草,最后写楼下近处大江上的烟波。但日暮的重重雾霭阻隔了回乡路,使他不禁顿生愁绪。和前半部分不同,后四句又严格遵循起了格律,若断实连,气韵一体。尤其是结尾,不仅收束有力,且给人缥缈苍茫之感。

课堂小结

《黄鹤楼》写作者登上黄鹤楼时的所见所感,抒发了怀念家乡的愁思。全诗起笔高耸,情感奔腾旋转,顺势起伏,情与景水乳交融,以情写景,以景写情,展示了刻骨铭心的情感轨迹。清代沈德潜评价此诗:“意得象先,神行语外,纵笔写去,遂擅千古之奇。”

当堂检测

主观题

古代许多文人墨客写过有关黄鹤楼的诗,请默写出其中一首。

示例:李白的《送孟浩然之广陵》:“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”

拓展延伸

据《报恩录》记载,黄鹤楼原为辛氏开设的酒店,一道士为了感谢她千杯之恩,临行前在壁上画了一只鹤,告之它能下来起舞助兴。从此宾客盈门,生意兴隆。过了10年,道士复来,取笛吹奏,并跨上黄鹤直上云天。辛氏为了纪念这位帮她致富的仙翁,便在其地起楼,取名“黄鹤楼”。

另一说是有一位名叫费祎的人,在黄鹤山中修炼成仙,然后乘黄鹤升天。后来人们为怀念费祎,便在这黄鹤山上建造了一座黄鹤楼。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读