【教学评一体化】第三单元 整体教学课件-【大单元教学】统编语文八年级上册名师备课系列

文档属性

| 名称 | 【教学评一体化】第三单元 整体教学课件-【大单元教学】统编语文八年级上册名师备课系列 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-08-20 15:33:47 | ||

图片预览

文档简介

(共83张PPT)

八年级上册第三单元整体教学设计

第一课时:单元导读

文言文小知识:用“文言”这种书面语写成的文章,包括先秦时期的作品,以及后世历代文人模仿先秦书面语写成的作品。

天的清明,地的广袤,山的挺拔,树的健壮……无不让我们心驰神往。古往今来,有多少文人墨客争相借景抒怀——寄情山水则生绵绵情思,抬头望月则发无限感慨。今天我们将借山水、明月感受古人心灵的律动。

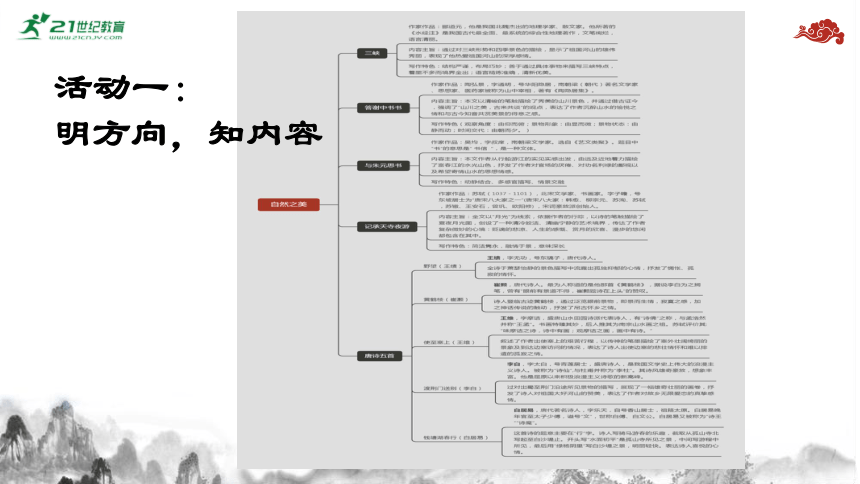

活动一:

明方向,知内容

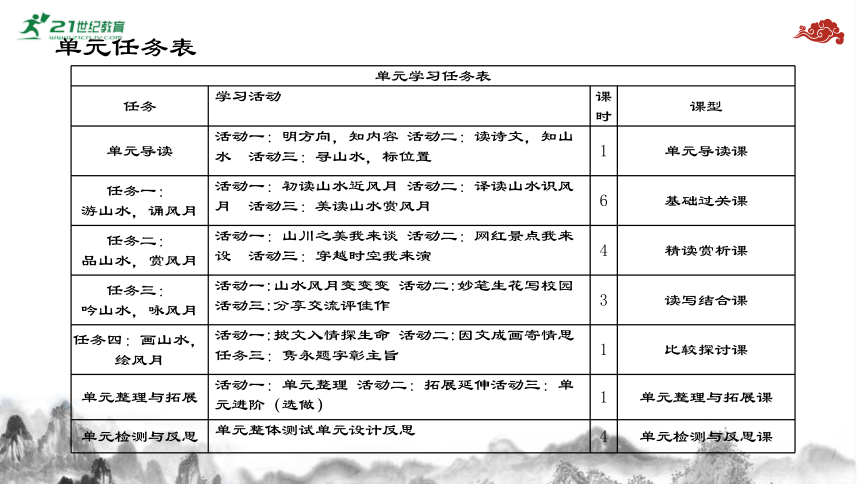

单元学习任务表 任务 学习活动 课时 课型

单元导读 活动一:明方向,知内容 活动二:读诗文,知山水 活动三:寻山水,标位置 1 单元导读课

任务一: 游山水,诵风月 活动一:初读山水近风月 活动二:译读山水识风月 活动三:美读山水赏风月 6 基础过关课

任务二: 品山水,赏风月 活动一:山川之美我来谈 活动二:网红景点我来设 活动三:穿越时空我来演 4 精读赏析课

任务三: 吟山水,咏风月 活动一:山水风月变变变 活动二:妙笔生花写校园活动三:分享交流评佳作 3 读写结合课

任务四:画山水,绘风月 活动一:披文入情探生命 活动二:因文成画寄情思任务三:隽永题字彰主旨 1 比较探讨课

单元整理与拓展 活动一:单元整理 活动二:拓展延伸活动三:单元进阶(选做) 1 单元整理与拓展课

单元检测与反思 单元整体测试单元设计反思 4 单元检测与反思课

单元任务表

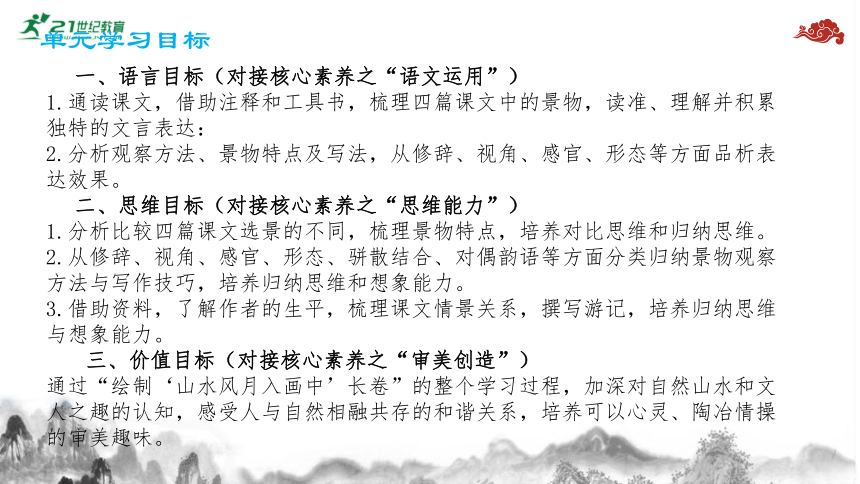

一、语言目标(对接核心素养之“语文运用”)

1.通读课文,借助注释和工具书,梳理四篇课文中的景物,读准、理解并积累独特的文言表达:

2.分析观察方法、景物特点及写法,从修辞、视角、感官、形态等方面品析表达效果。

二、思维目标(对接核心素养之“思维能力”)

1.分析比较四篇课文选景的不同,梳理景物特点,培养对比思维和归纳思维。

2.从修辞、视角、感官、形态、骈散结合、对偶韵语等方面分类归纳景物观察方法与写作技巧,培养归纳思维和想象能力。

3.借助资料,了解作者的生平,梳理课文情景关系,撰写游记,培养归纳思维与想象能力。

三、价值目标(对接核心素养之“审美创造”)

通过“绘制‘山水风月入画中’长卷”的整个学习过程,加深对自然山水和文人之趣的认知,感受人与自然相融共存的和谐关系,培养可以心灵、陶冶情操的审美趣味。

单元学习目标

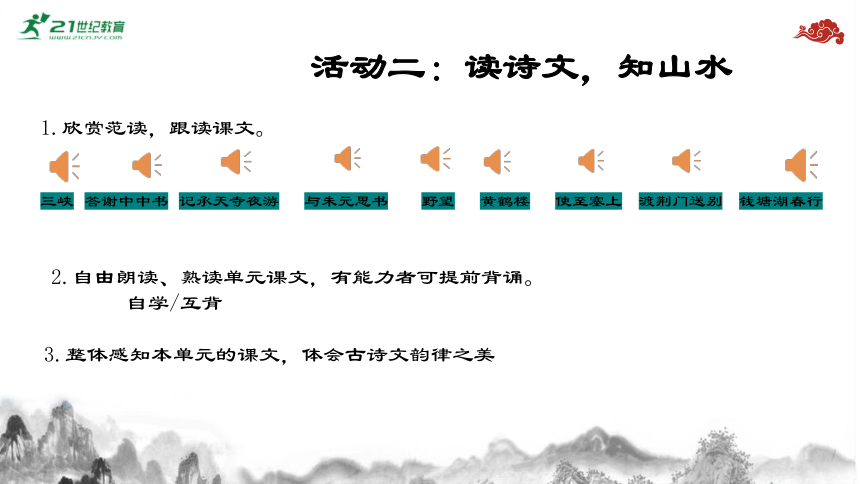

活动二:读诗文,知山水

1.欣赏范读,跟读课文。

三峡 答谢中中书 记承天寺夜游 与朱元思书 野望 黄鹤楼 使至塞上 渡荆门送别 钱塘湖春行

2.自由朗读、熟读单元课文,有能力者可提前背诵。

自学/互背

3.整体感知本单元的课文,体会古诗文韵律之美

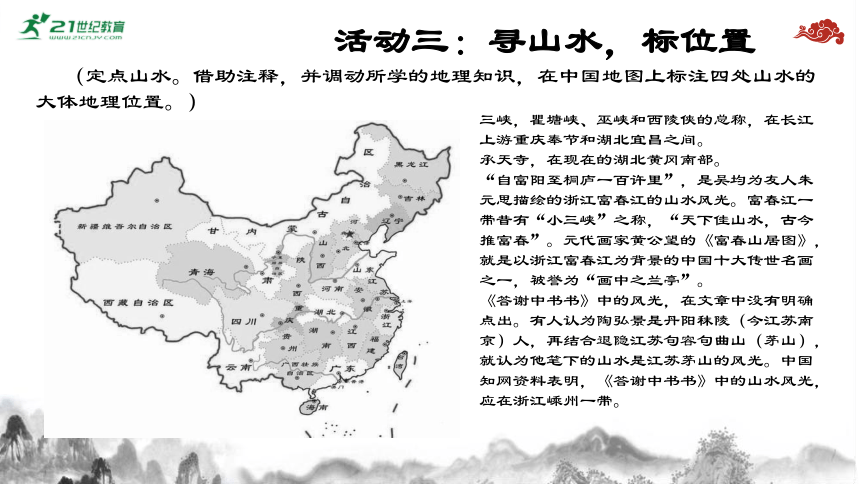

三峡,瞿塘峡、巫峡和西陵侠的总称,在长江上游重庆奉节和湖北宜昌之间。

承天寺,在现在的湖北黄冈南部。

“自富阳至桐庐一百许里”,是吴均为友人朱元思描绘的浙江富春江的山水风光。富春江一带昔有“小三峡”之称,“天下佳山水,古今推富春”。元代画家黄公望的《富春山居图》,就是以浙江富春江为背景的中国十大传世名画之一,被誉为“画中之兰亭”。

《答谢中书书》中的风光,在文章中没有明确点出。有人认为陶弘景是丹阳秣陵(今江苏南京)人,再结合退隐江苏句容句曲山(茅山),就认为他笔下的山水是江苏茅山的风光。中国知网资料表明,《答谢中书书》中的山水风光,应在浙江嵊州一带。

活动三:寻山水,标位置

(定点山水。借助注释,并调动所学的地理知识,在中国地图上标注四处山水的大体地理位置。)

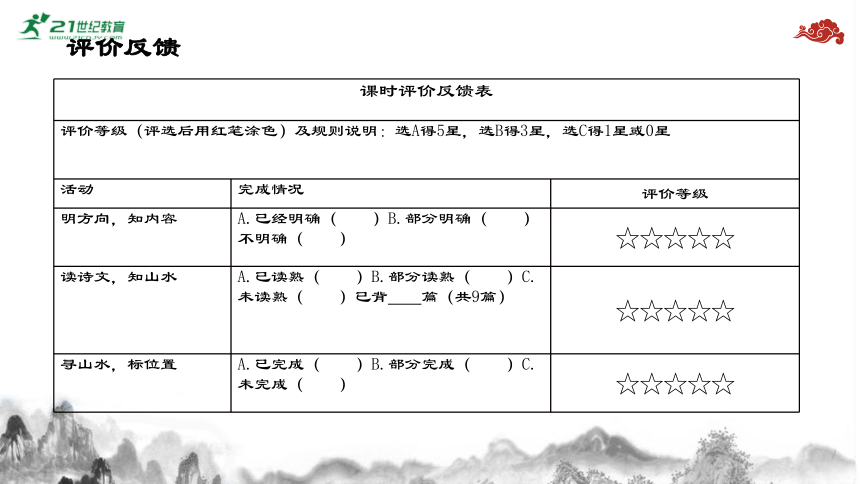

课时评价反馈表 评价等级(评选后用红笔涂色)及规则说明:选A得5星,选B得3星,选C得1星或0星 活动 完成情况 评价等级

明方向,知内容 A.已经明确( )B.部分明确( )不明确( ) ☆☆☆☆☆

读诗文,知山水 A.已读熟( )B.部分读熟( )C.未读熟( )已背 篇(共9篇) ☆☆☆☆☆

寻山水,标位置 A.已完成( )B.部分完成( )C.未完成( ) ☆☆☆☆☆

评价反馈

课后延学

背诵《三峡》《答谢中书书》

第一课段:游山水,诵风月

(课时安排: 6课时)

第二课时 巴东三峡行

学习任务:

1.尝试有感情地朗读《三峡》全文,并借助课下注释与工具书,整体感知文章内容,提炼文中景物描写。

2.学习运用同类信息整合法,积累重要字音、文言实词、虚词等。

3.结合文本骈散结合的特点,在游览途中设置文本朗诵;基于文中的语言表达选定山川美景为游客介绍。

根据“峡”字的字形结构,什么样的地势才称得上“峡”?

“峡”字字典里的解释就是“两山夹水”。

“三峡”指的是:瞿塘峡 巫峡 西陵峡

三峡指的是哪三峡呢?

新课导入

三峡是万里长江上最为奇秀的一段,是大自然的鬼斧神工造就的山水画廊。宜昌的南津关是其东端,四川奉节的白帝城是其西端, 其间全长193公里。三峡由西陵峡、巫峡、 瞿塘峡组成。西陵峡以“险”著称,巫峡以“秀”见长,瞿塘峡以“雄”著称。

三峡简介

灵山秀水,激发了古今诗人画家多少情思与灵感!北魏地理学家郦道元恐怕是其中最早的一位了,齐读注释1,了解作者,今天我们就走进他笔下的《三峡》去探幽览胜。

篇名及作者 所写景物 景物特点 思想感情

“两岸连山,略无阙处”“重岩叠嶂,隐天蔽日”

活动一:初识三峡

1.反复朗读课文,读准字音、节奏,做到正确、流利。在朗读中感知文章大意,梳理诗文写景内容,准确概括描写对象及其特征,梳理诗文的主旨。

2.运用下面的句式概括每篇诗文的内容主旨,并与同学进行交流。

《三峡》主要写了……,写出了……的特点,表达了作者……的思想感情。

活动二:细读三峡

1.自学:借助注释自主疏通文意,读懂诗文大意,并标注有疑问的地方。

互学:完成自学后,小组长组织组员在小组内互学交流,借助小组力量解决个人疑问。

展学:教师组织在全班进行组间展学,解决组内无法解决的疑问,需要时教师可帮助解决。

(在自学、互学、展学过程中,注意评学与改学)

2.运用同类信息整合法,自选角度梳理文学常识(文言实词、虚词、短语、优美语句等),尝试归类与整理,并说说你的发现。(指导学生朗读,组织小组交流。)

同类信息整合(示例) 短语或句子 我的发现

表示时间的词句 亭午:正午。 文言文中是这样表述时间的:

活动三:美读三峡

本文用了哪些方法来描述三峡美景?你读出四季的三峡有哪些不同的美?

知识学习:描写景物特征的方法描写景物,首先要抓住景物的特征。景物的特征常常表现在形状、色彩、声音等方面。描写景物的特征,还可以从多视角、多形态、多感官来描写。细读本文,体会本文景物动态情状,品读赏析作者的观察方法和写作手法的能力。

互学:以小组为单位,小组长组织成员开展合作学习,以作者视角把握节奏,读出抑扬顿挫之感,同时利用重音、语速、 语调突出景物特点下的人物情感状态任选一段进行美读练习,并在全班进行展示。

展学:教师组织进行展示交流、评价、补充、完善。

朗读技巧 节奏声韵 注意断句、声韵和谐、讲究平仄。要学会把握节奏,注意四言、五言、六言、七言节奏变化、读准重音与停连,突出景物状态与人物情感。

语气语调 以《三峡》为例首段: 山的高峻(雄浑有力) 二段: 夏水奔放( )

三段: 春冬清幽( ) 四段: 秋峡凄婉( )……

《三峡》以( )字短语为主,读起来朗朗上口,我们采用的朗读形式是这样的:(领读、齐读、轮读、表演读等形式)

三、评价反馈

课段评价反馈表 活动 完成情况 评价等级(评价后用红笔涂色)及规则

初识三峡 全部完成、概括准确、书写工整、独立完成、主动完成各1星 ☆☆☆☆☆

细读三峡 认真完成、笔记详尽、主动请教、书写工整、整理信息各1星 ☆☆☆☆☆

美读三峡 积极参与、声音洪亮、读出感情、主动建议、表情动作各1星 ☆☆☆☆☆

课后延学

查阅作者生平及创作背景,体会作者寄寓其中的情怀,设计游客与渔者的对话脚本。

游客与渔者的对话脚本

游客:

渔者:

第三课时 茅山行

学习任务:

1.尝试有感情地朗读《答谢中书书》全文,并借助课下注释与工具书,整体感知文章内容,提炼文中景物描写。

2.学会运用同类信息整合法,积累重要字音、文言实词、虚词等。

3.结合文本骈散结合的特点设置文本朗诵。

作者生平:陶弘景(456—536) 南朝齐梁时思想家。字通明,自号华阳隐居,丹阳秣陵(今江苏南京)人。曾于句曲山华阳洞隐居多年。隐居期间,“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”(《南史·陶弘景传》),有《陶隐居集》。

写作背景:南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。他们在书信中常常描山画水,以示志趣,并以此作为对友人的安慰。本文就是陶弘景隐居句曲山时回复谢中书的一封信。

活动一:走近茅山

1.反复朗读课文,读准字音、节奏,做到正确、流利。在朗读中感知文章大意,准确概括描写对象及其特征,梳理诗文的主旨,填写任务单。

篇名及作者 所写景物 景物特点 思想感情

运用下面的句式概括每篇诗文的内容主旨,并与同学进行交流。本文主要写了……,写出了……的特点,表达了作者……的思想感情。

自学:学生自主完成任务。

展学:教师组织随机抽取学生在全班进行展示,并进行评学和改学。

活动二:细读茅山

1.自学:借助注释自主疏通文意,读懂诗文大意,并标注有疑问的地方。

互学:完成自学后,小组长组织组员在小组内互学交流,借助小组力量解决个人疑问。

展学:教师组织在全班进行组间展学,解决组内无法解决的疑问,需要时教师可帮助解决。

(在自学、互学、展学过程中,注意评学与改学)

2.运用同类信息整合法,自选角度梳理文学常识(文言实词、虚词、短语、优美语句等),尝试归类与整理,并说说你的发现。

同类信息整合 短语或句子 我的发现

活动三:美读茅山

朗读并感受骈文的语言特点,感知文章大意,理清文章写景内容。

以小组为单位,任选一篇进行美读练习,并在全班进行展示。

朗读技巧 节奏声韵 注意断句、声韵和谐、讲究平仄。要学会把握节奏,注意四言、五言、六言、七言节奏变化、读准重音与停连,突出景物状态与人物情感。

语气语调 读出节奏:本文多四字短 语,对仗工整,句式整齐,节奏感强。

读得舒缓:长句抒情、议论时,颇有自得之意

读出变化:首段沉稳有力 (总括“奇山异水”);第 二段语速由缓到急(游鱼 显石,清透见底;急湍猛 浪,水势多变);第三段 语调高昂,惊叹惊奇(山 树轩邈,声响灵动);沉稳重音(全面之辞);语 调渐缓(明暗光影)

朗诵形式:(领读、齐读、轮读、表演读等形式)

评价反馈

课段评价反馈表 活动 完成情况 评价等级(评选后用红笔涂色)

走近茅山 全部完成、概括准确、书写工整、独立完成、主动完成各1星 ☆☆☆☆☆

细读茅山 认真完成、笔记详尽、主动请教、书写工整、整理信息各1星 ☆☆☆☆☆

美读茅山 积极参与、声音洪亮、读出感情、主动建议、表情动作各1星 ☆☆☆☆☆

课后延学:

根据创作背景,体会作者文中寄寓的情感,帮助设计“回信”游客留言板。

第四课时 奇山异水富春行

学习任务:

1.尝试有感情地朗读《答谢中书书》《与朱元思书》全文,并借助课下注释与工具书,整体感知文章内容,提炼文中景物描写。

2.学会运用同类信息整合法,积累重要字音、文言实词、虚词等。

3.结合文本骈散结合的特点,在游览途中设置文本朗诵;基于文中的语言表达选定山川美景为游客介绍。

富春江两岸山色清翠秀丽,江水清碧见底,素以水色佳美著称,更兼许多具有浓郁地方特色的村落和集镇点染,使富春江、新安江画卷增色生辉。富春江一带昔有"小三峡"之称,"天下佳山水,古今推富春"。在支流胥溪注入处,有"子胥渡口"、"伍子胥别庙"等古迹。梁文学家吴均《与朱元思书》中描绘了富春江风景("自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝")。自下游建富春江水电站后,这一带淹为水库,泱泱江水,宛若明镜,两岸青山点点,"七里扬帆"成为当今严陵八景之一。

活动一:走近奇山异水

1.反复朗读课文,读准字音、节奏,做到正确、流利。在朗读中感知文章大意,准确概括描写对象及其特征。

篇名及作者 所写景物 景物特点 思想感情

活动二:译读奇山异水

(分课时进行译读与整理,并进行巩固)

1.自学:借助注释自主疏通文意,读懂诗文大意,并标注有疑问的地方。

互学:完成自学后,小组长组织组员在小组内互学交流,借助小组力量解决个人疑问。

展学:教师组织在全班进行组间展学,解决组内无法解决的疑问,需要时教师可帮助解决。

(在自学、互学、展学过程中,注意评学与改学)

2.运用同类信息整合法,自选角度梳理文学常识(文言实词、虚词、短语、优美语句等),尝试归类与整理,并说说你的发现。

同类信息整合 短语或句子 我的发现

3.运用下面的句式概括每篇诗文的内容主旨,并与同学进行交流。

《……》主要写了……,写出了……的特点,表达了作者……的思想感情。

活动三:美读奇山异水

朗读并感受“骈文之长”的语言特点,感知文章大意,理清文章写景内容。

以小组为单位,任选一篇进行美读练习,并在全班进行展示。

朗读技巧 节奏声韵 注意断句、声韵和谐、讲究平仄。要学会把握节奏,注意四言、五言、六言、七言节奏变化、读准重音与停连,突出景物状态与人物情感。

语气语调 读出节奏:本文多四字短语,对仗工整,句式整齐,节奏感强。读得舒缓:长句抒情、议论时,颇有自得之意读出变化:首段沉稳有力(总括“奇山异水”);第二段语速由缓到急(游鱼显石,清透见底;急湍猛浪,水势多变);第三段语调高昂,惊叹惊奇(山树轩邈,声响灵动);沉稳重音(全面之辞);语调渐缓(明暗光影)

朗诵形式:

课后延学:

将本篇文章,改写成诗歌。

第五课时 承天月夜行

学习任务:

1.有感情地朗读《记承天寺夜游》全文,并借助课下注释与工具书,整体感知文章内容,提炼文中景物描写,理解“闲人”的复杂含义。

2.学会运用同类信息整合法,积累重要字音、文言实词、虚词等。

3.结合文本特点设置文本朗诵;基于文中的语言表达借助作者生平背景改编课本剧。

1.课堂活动:苏轼生平相关知识。

2.介绍文言文中的“记”。

记:清代桐城派古文家姚鼐编《古文辞类纂》中“记”为“杂记”,“杂记类者,亦碑文之属。”近代古文学家林纾在《林纾评选古文辞类纂》中明确“杂记”有记“祠庙厅堂、楼台之类”的,有记“山水游记之类”的,有记“勘灾、浚渠筑塘、修祠宇、纪楼台”的,有“记书画、记古器物”的,有“记琐细奇骇之事”的,有记“游宴觞咏之事”的。

苏轼(1037—1101) 北宋代文学家。字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人。北宋文坛领袖,取得了多方面的文学业绩。散文汪洋恣肆,明白畅达,是“唐宋八大家”之一。与父亲苏洵、弟弟苏辙并称为“三苏”。诗歌清新豪健,善用夸张、比喻,在艺术表现方面独具风格。与黄庭坚并称“苏黄”。苏轼的词开豪放一派,对后代很有影响。《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·丙辰中秋》传诵甚广。与辛弃疾并称“苏辛”。诗文有《东坡七集》等。词集有《东坡乐府》。

活动一:初读月夜美景

1.反复朗读课文,读准字音、节奏,做到正确、流利。在朗读中感知文章大意,梳理写景内容,准确概括描写对象及其特征。

篇名及作者 所写景物 景物特点 思想感情

2.运用下面的句式概括每篇诗文的内容主旨,并与同学进行交流。

《……》主要写了……,写出了……的特点,表达了作者……的思想感情。

活动二:细品月夜美景

借助注释自主疏通文意,读懂诗文大意,并标注有疑问的地方。

1.自学:你最喜欢哪个句子?任选角度进行赏析。

互学:完成自学后,小组长组织组员在小组内互学交流,借助小组力量解决个人疑问。

展学:教师组织在全班进行组间展学,解决组内无法解决的疑问,需要时教师可帮助解决。

(在自学、互学、展学过程中,注意评学与改学)

2.运用同类信息整合法,自选角度梳理文学常识(文言实词、虚词、短语、优美语句等),尝试归类与整理,并说说你的发现。(指导学生朗读,组织小组交流。)

信息整合 我的发现:

活动三:美读悟“闲人”

如此美景,作者的心情是怎样的?如何理解“闲人”?

互学:以小组为单位,从作者视角进行小组内朗读,在本文骈散结合中把握节奏,读岀抑扬顿挫之感,同时利用重音、语速、语调突出游踪变化之下的人物情感起伏状态,进行美读练习,并在全班进行展示。

朗读技巧 节奏声韵 注意断句、声韵和谐、讲究平仄。要学会把握节奏,注意四言、五言、六言、七言节奏变化、读准重音与停连,突出景物状态与人物情感。

语气语调 根据苏轼游踪读出变化:(至“月色入户”处)语速较缓,“解衣欲睡”至“张怀民”,语调升高,重音读岀“起行”“念”“遂至”。音调升高,重音读出“怀民亦未寝”“相与”,表达惊喜之感;景色描写处,语速缓慢,语调柔和;两个反问,读出质疑、不解、愤懑,最后一句自嘲自解自得,重音“闲人”。陈述句、反问句、感叹句语气跟随情感起伏变化,体现作者心境

《记承天寺夜游》,男生读长句,女生读短句,交错读。读出趣味,读出整散之美。 闲人:

课后延学

将本文改写成一首小诗,可以合理添加相关情节和景物。

评价反馈

课段评价反馈表 活动 完成情况 评价等级(评选后用红笔涂色)及规则

初读月夜美景 全部完成、概括准确、书写工整、独立完成、主动完成各1星 ☆☆☆☆☆

细品月夜美景 认真完成、笔记详尽、主动请教、书写工整、整理信息各1星 ☆☆☆☆☆

美读悟“闲人” 积极参与、声音洪亮、读出感情、主动建议、表情动作各1星 ☆☆☆☆☆

第六课时 草木风月皆有情

学习任务:

1.尝试有感情地朗读《唐诗五首》,并借助课下注释与工具书,整体感知文章内容,提炼文中景物描写。

2.学会运用同类信息整合法,积累重要字音、文言实词、虚词等。

3.结合文本骈散结合的特点,在游览途中设置文本朗诵;基于文中的语言表达选定山川美景为游客介绍。

律诗是近体诗的一种,因格律要求非常严格而得名。起源于南北朝,成熟于唐初。常见的类型有五律、七律和排律(长律)三种,其中每句有五个字的称为五律,每句有七个字的称为七律。通常律诗都有八句,每两句组成一联,分别为首联、颔联、颈联、尾联,其中颔联、颈联的上下句必须是对偶句。律诗要求第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押,通常押平声。

活动一:美景寄情

1.反复朗读五首古诗,读准字音、节奏,做到正确、流利。在朗读中感知文章大意,梳理诗歌写景内容,准确概括描写对象及其特征,梳理思想感情。

篇名及作者 所写景物 景物特点 思想感情

野望

黄鹤楼

使至塞上

渡荆门送别

钱塘湖春行

2.运用下面的句式概括每篇诗文的内容主旨,并与同学进行交流。

《……》主要写了……,写出了……的特点,表达了作者……的思想感情。

活动二:知人论世

自学:选择一首古诗,将自己设定为诗人的身份,准备给同学讲一讲这首诗。结合诗人生平及写作背景,梳理讲解要点,并列出讲解提纲。

互学:完成自学后,小组长组织组员在小组内互学交流,给大家讲一讲这首诗,并互相进行补充和完善。

展学:教师组织在全班进行组间展学,解决组内无法解决的疑问,需要时教师可帮助解决。

(在自学、互学、展学过程中,注意评学与改学)

讲解提纲

活动三:朗诵小达人

互学:以小组为单位,选择一首古诗进行美读练习。读岀抑扬顿挫,利用重音、语速、语调突出游踪变化之下的人物情感起伏状态,并在全班进行展示。

展学:教师组织开展讲学,注意落实评学与改学。

朗读技巧 节奏声韵 注意断句、声韵和谐、讲究平仄。要学会把握节奏,注意四言、五言、六言、七言节奏变化、读准重音与停连,突出景物状态与人物情感。

语气语调

可利用领读、齐读、轮读、表演读等形式进行朗诵。

三、评价反馈

课段评价反馈表 活动 完成情况 评价等级(评选后用红笔涂色)及规则

美景寄情 全部完成、概括准确、书写工整、独立完成、主动完成各1星 ☆☆☆☆☆

知人论世 认真完成、笔记详尽、主动请教、书写工整、整理信息各1星 ☆☆☆☆☆

我是朗诵小达人 积极参与、声音洪亮、读出感情、主动建议、表情动作各1星 ☆☆☆☆☆

四、总结反思

我在本节课的收获有:

我还有这些疑问:

五、课后延学

选择一首古诗改写成一篇短小的散文,注意语言要生动,可以合理添加相关情节和景物。

第二课段:品山水,赏风月

(课时安排: 4课时)

学习任务:

1.细读《三峡》《答谢中书书》《与朱元思书》《记承天寺夜游》《唐诗五首》全文,从修辞、视角、感官、形态、骈散结合、对偶韵语等方面赏析精彩词句,分析诗文的观察角度、写景方法,品析其表达效果。

2.了解《三峡》《答谢中书书》《与朱元思书》《记承天寺夜游》《唐诗五首》创作背景,体会作者在文本中融情于景的山水情怀。

第七课时 山川之美我来谈

自学:细读《答谢中书书》《三峡》《与朱元思书》三篇课文文本,从修辞、视角、感官、形态、骈散结合、对偶韵语等方面赏析精彩词句,分析其观察角度、写景方法,品析其表达效果。

互学:完成自学后,小组长组织组员在小组内互学交流,借助小组力量解决个人疑问。

展学:教师组织在全班进行组间展学,解决组内无法解决的疑问,需要时教师可帮助解决。

(在自学、互学、展学过程中,注意落实评学与改学)

写作手法 例句(分析可详细写于书上)

正面侧面描写 “两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日。”

视觉听觉描写 “每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异。”

动静结合 “绝多生怪柏,悬泉瀑布”《三峡》

修辞手法 比喻:“庭下如积水空明,水中藻葕交横”《记承天寺夜游》;“月下飞天镜,云生结海楼”对偶:“树树皆秋色,山山唯落晖”;

从修辞、视角、感官、形态、骈散结合、对偶韵语等方面赏析精彩词句,分析诗文的观察角度、写景方法,品析其表达效果。

任务

课后延学

梳理本单元写作手法及技巧,用思维导图的方式呈现出来。

《巧妙呈现自然之美》

第八课时 网红景点我来设

学习任务:

1.结合《三峡》《答谢中书书》《与朱元思书》中的精彩词句,设置网红景点,并撰写景点解说词。

2.了解《三峡》《答谢中书书》《与朱元思书》《记承天寺夜游》《唐诗五首》创作背景,体会作者在文本中融情于景的山水情怀。

结合文本,为旅途设置打卡纪念的网红景点,并写出简要的景点介绍词。

景点名称 景点介绍

重岩叠嶂 例:这是青山的世界,两岸高峰连绵不绝,巍峨险峻,因为有了这山,才有了秀美的三峡。

彩壁翠竹 例:五彩的石壁、青翠的竹木交相辉映,美不胜收的景色令您大开眼界。

秋色落晖

大漠孤烟

课后延学

修改自己设置的网红景点,以小导游的身份向父母作景点介绍。(写出导游词)

爸爸妈妈:

欢迎来到XXX,X代的著名诗人写过一篇《XXXX》,因诗句当中的“XXXXXX”几句而闻名天下,你看这里有。。。。。。

第九课时 穿越时空我来演

学习任务:

1.联系作者生平经历及文章写作背景改编课本剧并进行表演,并与同学进行交流。

2.了解《三峡》《答谢中书书》《与朱元思书》《记承天寺夜游》《唐诗五首》创作背景,体会作者在文本中融情于景的山水情怀。

穿越时空我来演

互学:小组合作,任选一篇诗文,联系作者生平经历及文章写作背景改编课本剧并进行表演,在改编和表演的过程中深刻体会分析作者思想感情及写作意图,并与同学进行交流。

示例:《记承天寺夜游》苏轼

(元丰六年十月十二日,夜)(承天寺)

苏轼(敲门):怀民兄,就寝了吗?

张怀民(开门):“苏兄,这么晚了还没睡 ”

苏轼(抚须微笑):“恰逢皓月当空,见月如见友,睡意完全消解了,我们出去走走 ”

张怀民(颔首):“正合我意。”

苏轼(指空中皓月):“怀民兄,你快看月光树影交横的姿态……”(对话中要分析:1、月下庭中景2、“月”的意象3、“闲人”探讨4、复杂心境)……

展学:教师组织全班进行展学,并注意落实评学与改学。

课后延学

排练小组的课本剧成果,拍成小视频。

第三课段:吟山水,咏风月

(课时安排: 3课时)

课段学习任务

1.反复诵读,借助联想和想象,体会诗文描绘的意境,感受山川风物之美,把握作者寄寓其中的情感,体会情景交融的感染力。从古人歌咏山水的优美篇章中获得美的享受,净化心灵,陶冶情操,激发对祖国山水的热爱,培养高尚的审美情趣。

2.学习本单元的写景方法技巧,关注文章不同的表达方式和相对完整的结构,运用多种手法结合各种感官感受从不同角度描写景物的方法。

3.在写作中尝试描写出景物特点,融情入景,传达自己的情思和审美。结合视觉媒介,通过朗读或表演,展示自己的作品。

根据关键词朗诵名句

(如根据“徙倚”背诵“东皋薄暮望,徙倚欲何依”)。

活动一:山水风月变变变

自学:结合前面两个课段的学习,从写山水的词句中选出自己认为最美的一个或几个词语,组合成一个相对独立的画面,展开想象,用生动的语言描绘出来,看哪一组同学想象力最丰富、表达最生动、画面最美。

互学:小组长组织组员在小组内交流,进行评价,指出作品的优点及不足之处,并提出修改意见。评选最佳作品,指定推荐人。

评价讨论时可按以下的问题思考发言:

(1)文章精彩的段落和句子有哪些

(2)为什么会精彩 运用了怎样的手法 哪些词语特别准确具体

(3)文中还有哪些地方有不足 还可以做怎样的修改 ……

(在自学、互学、展学过程中,注意落实评学与改学)

示例 所选词语 素湍绿潭、回清倒影

画面描述 江水随着山势奔流,湍急的水波飞溅起点点白色的浪花,腾空、落下,水面回旋着道道波纹;低洼处,水流汇聚成深潭,碧波荡漾,草木疏朗繁茂的影子倒映在水中。

我选择

我描述

活动二:妙笔生花写校园

课堂小练笔:

对同学们来说,最熟悉的地方莫过于校园了。想一想,你所在的校园有什么风景 校园里的风景有什么独特之处 围绕“校园一景”写一个片段。300字以内。

提示:

1.“校园一景”,意味着不能面面俱到,而是要选取校园的一个局部进行细致具体的描写。

2.除了描写景物外,还可以写一写师生在其中的活动,展现出校园景色的特点。

3.写作时可按一定顺序,例如由远及近、由高到低等。

教师可带领学生走出教室,来到校园中进行实地观察。从定点观察,到移步换景;从静心观察景物的细微变化,到投入情感调动多种感官全方位去感受,组织学生分组一边观察一边交流,“平处见奇、常处见险”,让学生在司空见惯的校园里有新的发现。指导学生按照下列问题观察、记录、交流、整理:1.漫步校园,哪一处景色最让你难忘 2.观察此处景色,你看到了什么 听到了什么 嗅到了什么 又感受到了什么 3.哪些景物是静态的 哪些又是动态的 高处、远处有哪些景物 低处、近处又有什么 4.身在景中,你心中涌现了怎样的情感 (情景交融)

自学:运用本单元所学的写作方法完成《校园一景》的写作,自行修改完善。

互学:小组长组织组员在小组内交流,进行评价,指出作品的优点及不足之处,并提出修改意见。评选最佳作品,指定推荐人。

展学:教师组织在全班进行展学,交流各组的优秀作品。

(在自学、互学、展学过程中,注意落实评学与改学)

活动三:分享交流评佳作

展学:教师组织在全班进行展学,交流各组的优秀作品。

教师可随机抽学生进行点评,也可自己适时点评,并迁移到已学课文的经典片段。

所有小组展示结束后,教师可引导学生总结描写景物的一般方法:

如用准确的词语细致描绘景物的特征,运用多种修辞手法把景物写形象写生动,从多个角度着笔把景物写丰满,在风、雨、阳光等不同的情境中写出景物的细微变化,调动多种感官把景物写鲜活,运用联想想象把景物写传神等等。

布置学生根据课上学习的写景方法再次修改自己的作文,然后定稿、誊抄。

延学:评选优秀的作品,在班级的展示栏内进行展示、交流、互相借鉴

第四课段:画山水,绘风月

(课时安排: 2课时)

学习任务

1.诵读《三峡》《答谢中书书》《与朱元思书》《记承天寺夜游》《唐诗五首》,根据任务安排,结合自己的理解,积极参与小组合作设计画面板块及色彩搭配,绘制成图画,并用简洁流畅生动的语言进行解说。

2.能够对课文中的关键信息进行梳理和分类,培养和提高对比、归纳、想象的思维能力。

3.通过本单元“绘制‘山水风月入画中’长卷”的整个学习过程,加深对自然山水和文人之趣的认知,感受人与自然相融共存的和谐关系,培养审美情趣,提高审美能力。

一、导入新课

欣赏诗文成画的优秀范例,导入新课。

活动一:披文入情探生

宗白华说,魏晋南北朝是“浓于生命色彩的一个时代”,你认为本单元诗文中的景物有没有“生命色彩”?

学生在教师的指导下开展讨论。

示例:

1.“生命色彩”指的是景物有生机,有生命力。《答谢中书书》中“入”“见”赋予了山和水动态感,化静为动;“五色交辉”在视觉上给人以色彩变换交融的动感;将歇、乱鸣、欲颓、竞跃,给人一种动态感。

《与朱元思书》中“见”“直视”字仿佛可以联想到有人在俯视水底的画面,有动态感;水中的鱼儿游来游去的动态感,写水中鱼儿游来游去体现水的平静和清澈,体现动静相映的灵动;湍急的水流汹涌奔流的动态感,在吴均的笔下,富春江水是有生命的,有活力的。作者描写山时,山本来是静止的,吴均用了“负势竞上”“轩邈”“争高直指”这些动词,化静为动,将山写的灵动鲜活;泉水击打石头,鸟儿互相应和,蝉转猿叫,“击石”“相鸣”是动景,一系列的声音也给人动态的感觉,这里以声衬静,凸显出环境的清幽;横斜稀疏的树枝互相掩映,阳光随着风的吹动或是太阳的移动,从缝隙中撒下,时有时无,化静为动,将静止的景物写出了一种动态感。

2.“生命色彩”还指的是作者把自己的情感投射到这些景物身上,使它们充满了“生命色彩”。

《答谢中书书》中作者看到石壁上色彩斑斓,交相辉映,可以看出他内心的愉悦。整个画面和谐优美,生机盎然,可见他内心的平静旷达中又有一丝愉悦。

《与朱元思书》中作者所描绘的环境十分幽静可见作者内心的平静,生机勃勃的景象也可以看出作者内心的愉悦。但这种生机勃勃之中又有一丝清冷,如“寒树”“泉水激石”等景致给人一种清幽、冷清之感,可见作者内心的孤独,落寞。

一切景语皆情语,同学们感觉很敏锐,我们发现从作者笔下这富有生机的景物之中感受到了他们沉醉于山水的愉悦、平静,同时还能感受到吴均比陶弘景内心多了一份孤独、落寞。同学们,这是绘画的更高的境界,除了画出客观对象,还要画活它们,让观画的人感受到你的情感表达。)

活动二:因文成画寄情思

小组合作选择一篇诗文(或片段),确定好重点景物意象,结合文本分析其特点,设计画面板块及色彩搭配,绘制成图画。

示例:

1.《答谢中书书》的图画要有山、水、树、竹、晓雾、猿鸟、夕阳、鱼;《与朱元思书》的图画要有水、山、石头、鸟儿、蝉、猿猴、树木。

2.《答谢中书书》中,山高耸入云,水清澈见底,石壁色彩斑斓,树木、竹子清翠欲滴,晓雾消散殆尽,猿鸟相互鸣叫,日暮西沉,潜鱼竞相跳跃; 《与朱元思书》中,水有时平静清澈,有时汹涌湍急;山绵延不绝,直插云霄;鸟鸣婉转动听,蝉鸣猿啼音久不绝,树木稀疏错落、翠绿斑驳。……

任务三:隽永题字彰主旨

古人习惯在绘画作品上题字,来表明画作的意旨。请在画作上题上一段话,以彰显画面主旨。可以从课本内容中选取,也可小组自拟。

示例(以《答谢中书书》《与朱元思书》为例):

1.第一幅题:实是欲界之仙都。这句话是对山中美景的感叹和赞美,将景和情相融,表达作者寄情山水的愉悦、沉醉和享受之情。

2.第二幅题:鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。这句话有对极力追求功名的人的批判,有劝友人放弃功名之意,也有自己仕途不顺的不甘和落寞。

小结:两篇文章在主旨情感上都表达了作者寄情山水、淡泊名利之意。第一首多了一层和先贤比肩的快乐,第二首多了一层因仕途不顺的不甘和落寞。

我们会发现这两篇文章有很多的相同点,写景都是总分的结构,句式都是骈句为主,骈散相间;写景都是动静相映,富有生机情趣;情感都是寄情山水,淡泊名利。不同的是陶弘景将透露出和先贤谢灵运比肩的自得和自豪,而吴均则是劝友人放弃功名,有自己对仕途不顺的落寞不甘之意。

展学:

教师组织在全班进行展学,交流各组的优秀作品。

教师可随机抽学生进行点评,也可自己适时点评。

作品欣赏:展示同学们的绘画作品,鉴赏他们是否画出了两位作者笔下的美景,色彩、板块设计是否合理,题字是否能够传达情感彰显主旨(见下页)。

画作评价量表 维度 标准 按所得等级用红笔涂色(5个维度各1星)

意象选择 全面、准确,与所选内容一致 ☆☆☆☆☆

板块设计 均匀、和谐 色彩搭配 柔和、美观 画面题字 准确、深刻 想象创新 合理、新颖

课后延学

对作品进行修改完善后定稿,将小组作品组合成一幅长卷(可扫描作品打印,也可采用粘贴的方式)在班级展示栏内进行展示。

单元整理与拓展

(课时安排: 1课时)

学习任务

1.根据自己本单元学习过程,梳理学习所得,并用合适的方式记录下来。

2.对课文中的关键信息进行梳理和分类,,并从课内延伸到课外,培养和提高整理、对比、归纳、想象的思维能力。

3.通过本单元“绘制‘山水风月入画中’长卷”的整个学习过程,加深对自然山水和文人之趣的认知,感受人与自然相融共存的和谐关系,培养审美情趣,提高审美能力。

本单元课段中的优秀作品(短视频、美术画、作文等)展示

活动一:单元整理

从基础知识、读写方法、文章体裁结构等方面整理本单元学习所得,绘制单元思维导图。

基础知识 读写方法 文章体裁 结构类型

活动二:拓展延伸

吴均的诗文长于描写山水景物,颇受文学评论家们的喜爱,被称为“吴均体”,请你阅读“吴均三书”(《与施从事书》《与顾章书》《与朱元思书》),归纳总结吴均写景文章的共同点。

活动三:单元进阶(选做)

1.录制单元美文配乐朗诵短视频。

2.用小导游的形式,介绍本单元的一篇课文内容。

课后延学

1.对比阅读余秋雨的《苏东坡突围》和林语堂的《苏东坡传》,谈谈他们笔下的苏东坡形象有何异同,你怎么看待这种现象

2.课外阅读推荐:名著《经典常谈》《红星照耀中国》

3.综艺推荐:《中国诗词大会》《朗读者》《经典咏流传》等。

八年级上册第三单元整体教学设计

第一课时:单元导读

文言文小知识:用“文言”这种书面语写成的文章,包括先秦时期的作品,以及后世历代文人模仿先秦书面语写成的作品。

天的清明,地的广袤,山的挺拔,树的健壮……无不让我们心驰神往。古往今来,有多少文人墨客争相借景抒怀——寄情山水则生绵绵情思,抬头望月则发无限感慨。今天我们将借山水、明月感受古人心灵的律动。

活动一:

明方向,知内容

单元学习任务表 任务 学习活动 课时 课型

单元导读 活动一:明方向,知内容 活动二:读诗文,知山水 活动三:寻山水,标位置 1 单元导读课

任务一: 游山水,诵风月 活动一:初读山水近风月 活动二:译读山水识风月 活动三:美读山水赏风月 6 基础过关课

任务二: 品山水,赏风月 活动一:山川之美我来谈 活动二:网红景点我来设 活动三:穿越时空我来演 4 精读赏析课

任务三: 吟山水,咏风月 活动一:山水风月变变变 活动二:妙笔生花写校园活动三:分享交流评佳作 3 读写结合课

任务四:画山水,绘风月 活动一:披文入情探生命 活动二:因文成画寄情思任务三:隽永题字彰主旨 1 比较探讨课

单元整理与拓展 活动一:单元整理 活动二:拓展延伸活动三:单元进阶(选做) 1 单元整理与拓展课

单元检测与反思 单元整体测试单元设计反思 4 单元检测与反思课

单元任务表

一、语言目标(对接核心素养之“语文运用”)

1.通读课文,借助注释和工具书,梳理四篇课文中的景物,读准、理解并积累独特的文言表达:

2.分析观察方法、景物特点及写法,从修辞、视角、感官、形态等方面品析表达效果。

二、思维目标(对接核心素养之“思维能力”)

1.分析比较四篇课文选景的不同,梳理景物特点,培养对比思维和归纳思维。

2.从修辞、视角、感官、形态、骈散结合、对偶韵语等方面分类归纳景物观察方法与写作技巧,培养归纳思维和想象能力。

3.借助资料,了解作者的生平,梳理课文情景关系,撰写游记,培养归纳思维与想象能力。

三、价值目标(对接核心素养之“审美创造”)

通过“绘制‘山水风月入画中’长卷”的整个学习过程,加深对自然山水和文人之趣的认知,感受人与自然相融共存的和谐关系,培养可以心灵、陶冶情操的审美趣味。

单元学习目标

活动二:读诗文,知山水

1.欣赏范读,跟读课文。

三峡 答谢中中书 记承天寺夜游 与朱元思书 野望 黄鹤楼 使至塞上 渡荆门送别 钱塘湖春行

2.自由朗读、熟读单元课文,有能力者可提前背诵。

自学/互背

3.整体感知本单元的课文,体会古诗文韵律之美

三峡,瞿塘峡、巫峡和西陵侠的总称,在长江上游重庆奉节和湖北宜昌之间。

承天寺,在现在的湖北黄冈南部。

“自富阳至桐庐一百许里”,是吴均为友人朱元思描绘的浙江富春江的山水风光。富春江一带昔有“小三峡”之称,“天下佳山水,古今推富春”。元代画家黄公望的《富春山居图》,就是以浙江富春江为背景的中国十大传世名画之一,被誉为“画中之兰亭”。

《答谢中书书》中的风光,在文章中没有明确点出。有人认为陶弘景是丹阳秣陵(今江苏南京)人,再结合退隐江苏句容句曲山(茅山),就认为他笔下的山水是江苏茅山的风光。中国知网资料表明,《答谢中书书》中的山水风光,应在浙江嵊州一带。

活动三:寻山水,标位置

(定点山水。借助注释,并调动所学的地理知识,在中国地图上标注四处山水的大体地理位置。)

课时评价反馈表 评价等级(评选后用红笔涂色)及规则说明:选A得5星,选B得3星,选C得1星或0星 活动 完成情况 评价等级

明方向,知内容 A.已经明确( )B.部分明确( )不明确( ) ☆☆☆☆☆

读诗文,知山水 A.已读熟( )B.部分读熟( )C.未读熟( )已背 篇(共9篇) ☆☆☆☆☆

寻山水,标位置 A.已完成( )B.部分完成( )C.未完成( ) ☆☆☆☆☆

评价反馈

课后延学

背诵《三峡》《答谢中书书》

第一课段:游山水,诵风月

(课时安排: 6课时)

第二课时 巴东三峡行

学习任务:

1.尝试有感情地朗读《三峡》全文,并借助课下注释与工具书,整体感知文章内容,提炼文中景物描写。

2.学习运用同类信息整合法,积累重要字音、文言实词、虚词等。

3.结合文本骈散结合的特点,在游览途中设置文本朗诵;基于文中的语言表达选定山川美景为游客介绍。

根据“峡”字的字形结构,什么样的地势才称得上“峡”?

“峡”字字典里的解释就是“两山夹水”。

“三峡”指的是:瞿塘峡 巫峡 西陵峡

三峡指的是哪三峡呢?

新课导入

三峡是万里长江上最为奇秀的一段,是大自然的鬼斧神工造就的山水画廊。宜昌的南津关是其东端,四川奉节的白帝城是其西端, 其间全长193公里。三峡由西陵峡、巫峡、 瞿塘峡组成。西陵峡以“险”著称,巫峡以“秀”见长,瞿塘峡以“雄”著称。

三峡简介

灵山秀水,激发了古今诗人画家多少情思与灵感!北魏地理学家郦道元恐怕是其中最早的一位了,齐读注释1,了解作者,今天我们就走进他笔下的《三峡》去探幽览胜。

篇名及作者 所写景物 景物特点 思想感情

“两岸连山,略无阙处”“重岩叠嶂,隐天蔽日”

活动一:初识三峡

1.反复朗读课文,读准字音、节奏,做到正确、流利。在朗读中感知文章大意,梳理诗文写景内容,准确概括描写对象及其特征,梳理诗文的主旨。

2.运用下面的句式概括每篇诗文的内容主旨,并与同学进行交流。

《三峡》主要写了……,写出了……的特点,表达了作者……的思想感情。

活动二:细读三峡

1.自学:借助注释自主疏通文意,读懂诗文大意,并标注有疑问的地方。

互学:完成自学后,小组长组织组员在小组内互学交流,借助小组力量解决个人疑问。

展学:教师组织在全班进行组间展学,解决组内无法解决的疑问,需要时教师可帮助解决。

(在自学、互学、展学过程中,注意评学与改学)

2.运用同类信息整合法,自选角度梳理文学常识(文言实词、虚词、短语、优美语句等),尝试归类与整理,并说说你的发现。(指导学生朗读,组织小组交流。)

同类信息整合(示例) 短语或句子 我的发现

表示时间的词句 亭午:正午。 文言文中是这样表述时间的:

活动三:美读三峡

本文用了哪些方法来描述三峡美景?你读出四季的三峡有哪些不同的美?

知识学习:描写景物特征的方法描写景物,首先要抓住景物的特征。景物的特征常常表现在形状、色彩、声音等方面。描写景物的特征,还可以从多视角、多形态、多感官来描写。细读本文,体会本文景物动态情状,品读赏析作者的观察方法和写作手法的能力。

互学:以小组为单位,小组长组织成员开展合作学习,以作者视角把握节奏,读出抑扬顿挫之感,同时利用重音、语速、 语调突出景物特点下的人物情感状态任选一段进行美读练习,并在全班进行展示。

展学:教师组织进行展示交流、评价、补充、完善。

朗读技巧 节奏声韵 注意断句、声韵和谐、讲究平仄。要学会把握节奏,注意四言、五言、六言、七言节奏变化、读准重音与停连,突出景物状态与人物情感。

语气语调 以《三峡》为例首段: 山的高峻(雄浑有力) 二段: 夏水奔放( )

三段: 春冬清幽( ) 四段: 秋峡凄婉( )……

《三峡》以( )字短语为主,读起来朗朗上口,我们采用的朗读形式是这样的:(领读、齐读、轮读、表演读等形式)

三、评价反馈

课段评价反馈表 活动 完成情况 评价等级(评价后用红笔涂色)及规则

初识三峡 全部完成、概括准确、书写工整、独立完成、主动完成各1星 ☆☆☆☆☆

细读三峡 认真完成、笔记详尽、主动请教、书写工整、整理信息各1星 ☆☆☆☆☆

美读三峡 积极参与、声音洪亮、读出感情、主动建议、表情动作各1星 ☆☆☆☆☆

课后延学

查阅作者生平及创作背景,体会作者寄寓其中的情怀,设计游客与渔者的对话脚本。

游客与渔者的对话脚本

游客:

渔者:

第三课时 茅山行

学习任务:

1.尝试有感情地朗读《答谢中书书》全文,并借助课下注释与工具书,整体感知文章内容,提炼文中景物描写。

2.学会运用同类信息整合法,积累重要字音、文言实词、虚词等。

3.结合文本骈散结合的特点设置文本朗诵。

作者生平:陶弘景(456—536) 南朝齐梁时思想家。字通明,自号华阳隐居,丹阳秣陵(今江苏南京)人。曾于句曲山华阳洞隐居多年。隐居期间,“国家每有吉凶征讨大事,无不前以咨询,月中常有数信,时人谓为‘山中宰相’”(《南史·陶弘景传》),有《陶隐居集》。

写作背景:南北朝时,因政局动荡,矛盾尖锐,不少文人遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。他们在书信中常常描山画水,以示志趣,并以此作为对友人的安慰。本文就是陶弘景隐居句曲山时回复谢中书的一封信。

活动一:走近茅山

1.反复朗读课文,读准字音、节奏,做到正确、流利。在朗读中感知文章大意,准确概括描写对象及其特征,梳理诗文的主旨,填写任务单。

篇名及作者 所写景物 景物特点 思想感情

运用下面的句式概括每篇诗文的内容主旨,并与同学进行交流。本文主要写了……,写出了……的特点,表达了作者……的思想感情。

自学:学生自主完成任务。

展学:教师组织随机抽取学生在全班进行展示,并进行评学和改学。

活动二:细读茅山

1.自学:借助注释自主疏通文意,读懂诗文大意,并标注有疑问的地方。

互学:完成自学后,小组长组织组员在小组内互学交流,借助小组力量解决个人疑问。

展学:教师组织在全班进行组间展学,解决组内无法解决的疑问,需要时教师可帮助解决。

(在自学、互学、展学过程中,注意评学与改学)

2.运用同类信息整合法,自选角度梳理文学常识(文言实词、虚词、短语、优美语句等),尝试归类与整理,并说说你的发现。

同类信息整合 短语或句子 我的发现

活动三:美读茅山

朗读并感受骈文的语言特点,感知文章大意,理清文章写景内容。

以小组为单位,任选一篇进行美读练习,并在全班进行展示。

朗读技巧 节奏声韵 注意断句、声韵和谐、讲究平仄。要学会把握节奏,注意四言、五言、六言、七言节奏变化、读准重音与停连,突出景物状态与人物情感。

语气语调 读出节奏:本文多四字短 语,对仗工整,句式整齐,节奏感强。

读得舒缓:长句抒情、议论时,颇有自得之意

读出变化:首段沉稳有力 (总括“奇山异水”);第 二段语速由缓到急(游鱼 显石,清透见底;急湍猛 浪,水势多变);第三段 语调高昂,惊叹惊奇(山 树轩邈,声响灵动);沉稳重音(全面之辞);语 调渐缓(明暗光影)

朗诵形式:(领读、齐读、轮读、表演读等形式)

评价反馈

课段评价反馈表 活动 完成情况 评价等级(评选后用红笔涂色)

走近茅山 全部完成、概括准确、书写工整、独立完成、主动完成各1星 ☆☆☆☆☆

细读茅山 认真完成、笔记详尽、主动请教、书写工整、整理信息各1星 ☆☆☆☆☆

美读茅山 积极参与、声音洪亮、读出感情、主动建议、表情动作各1星 ☆☆☆☆☆

课后延学:

根据创作背景,体会作者文中寄寓的情感,帮助设计“回信”游客留言板。

第四课时 奇山异水富春行

学习任务:

1.尝试有感情地朗读《答谢中书书》《与朱元思书》全文,并借助课下注释与工具书,整体感知文章内容,提炼文中景物描写。

2.学会运用同类信息整合法,积累重要字音、文言实词、虚词等。

3.结合文本骈散结合的特点,在游览途中设置文本朗诵;基于文中的语言表达选定山川美景为游客介绍。

富春江两岸山色清翠秀丽,江水清碧见底,素以水色佳美著称,更兼许多具有浓郁地方特色的村落和集镇点染,使富春江、新安江画卷增色生辉。富春江一带昔有"小三峡"之称,"天下佳山水,古今推富春"。在支流胥溪注入处,有"子胥渡口"、"伍子胥别庙"等古迹。梁文学家吴均《与朱元思书》中描绘了富春江风景("自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝")。自下游建富春江水电站后,这一带淹为水库,泱泱江水,宛若明镜,两岸青山点点,"七里扬帆"成为当今严陵八景之一。

活动一:走近奇山异水

1.反复朗读课文,读准字音、节奏,做到正确、流利。在朗读中感知文章大意,准确概括描写对象及其特征。

篇名及作者 所写景物 景物特点 思想感情

活动二:译读奇山异水

(分课时进行译读与整理,并进行巩固)

1.自学:借助注释自主疏通文意,读懂诗文大意,并标注有疑问的地方。

互学:完成自学后,小组长组织组员在小组内互学交流,借助小组力量解决个人疑问。

展学:教师组织在全班进行组间展学,解决组内无法解决的疑问,需要时教师可帮助解决。

(在自学、互学、展学过程中,注意评学与改学)

2.运用同类信息整合法,自选角度梳理文学常识(文言实词、虚词、短语、优美语句等),尝试归类与整理,并说说你的发现。

同类信息整合 短语或句子 我的发现

3.运用下面的句式概括每篇诗文的内容主旨,并与同学进行交流。

《……》主要写了……,写出了……的特点,表达了作者……的思想感情。

活动三:美读奇山异水

朗读并感受“骈文之长”的语言特点,感知文章大意,理清文章写景内容。

以小组为单位,任选一篇进行美读练习,并在全班进行展示。

朗读技巧 节奏声韵 注意断句、声韵和谐、讲究平仄。要学会把握节奏,注意四言、五言、六言、七言节奏变化、读准重音与停连,突出景物状态与人物情感。

语气语调 读出节奏:本文多四字短语,对仗工整,句式整齐,节奏感强。读得舒缓:长句抒情、议论时,颇有自得之意读出变化:首段沉稳有力(总括“奇山异水”);第二段语速由缓到急(游鱼显石,清透见底;急湍猛浪,水势多变);第三段语调高昂,惊叹惊奇(山树轩邈,声响灵动);沉稳重音(全面之辞);语调渐缓(明暗光影)

朗诵形式:

课后延学:

将本篇文章,改写成诗歌。

第五课时 承天月夜行

学习任务:

1.有感情地朗读《记承天寺夜游》全文,并借助课下注释与工具书,整体感知文章内容,提炼文中景物描写,理解“闲人”的复杂含义。

2.学会运用同类信息整合法,积累重要字音、文言实词、虚词等。

3.结合文本特点设置文本朗诵;基于文中的语言表达借助作者生平背景改编课本剧。

1.课堂活动:苏轼生平相关知识。

2.介绍文言文中的“记”。

记:清代桐城派古文家姚鼐编《古文辞类纂》中“记”为“杂记”,“杂记类者,亦碑文之属。”近代古文学家林纾在《林纾评选古文辞类纂》中明确“杂记”有记“祠庙厅堂、楼台之类”的,有记“山水游记之类”的,有记“勘灾、浚渠筑塘、修祠宇、纪楼台”的,有“记书画、记古器物”的,有“记琐细奇骇之事”的,有记“游宴觞咏之事”的。

苏轼(1037—1101) 北宋代文学家。字子瞻,号东坡居士,眉山(今属四川)人。北宋文坛领袖,取得了多方面的文学业绩。散文汪洋恣肆,明白畅达,是“唐宋八大家”之一。与父亲苏洵、弟弟苏辙并称为“三苏”。诗歌清新豪健,善用夸张、比喻,在艺术表现方面独具风格。与黄庭坚并称“苏黄”。苏轼的词开豪放一派,对后代很有影响。《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·丙辰中秋》传诵甚广。与辛弃疾并称“苏辛”。诗文有《东坡七集》等。词集有《东坡乐府》。

活动一:初读月夜美景

1.反复朗读课文,读准字音、节奏,做到正确、流利。在朗读中感知文章大意,梳理写景内容,准确概括描写对象及其特征。

篇名及作者 所写景物 景物特点 思想感情

2.运用下面的句式概括每篇诗文的内容主旨,并与同学进行交流。

《……》主要写了……,写出了……的特点,表达了作者……的思想感情。

活动二:细品月夜美景

借助注释自主疏通文意,读懂诗文大意,并标注有疑问的地方。

1.自学:你最喜欢哪个句子?任选角度进行赏析。

互学:完成自学后,小组长组织组员在小组内互学交流,借助小组力量解决个人疑问。

展学:教师组织在全班进行组间展学,解决组内无法解决的疑问,需要时教师可帮助解决。

(在自学、互学、展学过程中,注意评学与改学)

2.运用同类信息整合法,自选角度梳理文学常识(文言实词、虚词、短语、优美语句等),尝试归类与整理,并说说你的发现。(指导学生朗读,组织小组交流。)

信息整合 我的发现:

活动三:美读悟“闲人”

如此美景,作者的心情是怎样的?如何理解“闲人”?

互学:以小组为单位,从作者视角进行小组内朗读,在本文骈散结合中把握节奏,读岀抑扬顿挫之感,同时利用重音、语速、语调突出游踪变化之下的人物情感起伏状态,进行美读练习,并在全班进行展示。

朗读技巧 节奏声韵 注意断句、声韵和谐、讲究平仄。要学会把握节奏,注意四言、五言、六言、七言节奏变化、读准重音与停连,突出景物状态与人物情感。

语气语调 根据苏轼游踪读出变化:(至“月色入户”处)语速较缓,“解衣欲睡”至“张怀民”,语调升高,重音读岀“起行”“念”“遂至”。音调升高,重音读出“怀民亦未寝”“相与”,表达惊喜之感;景色描写处,语速缓慢,语调柔和;两个反问,读出质疑、不解、愤懑,最后一句自嘲自解自得,重音“闲人”。陈述句、反问句、感叹句语气跟随情感起伏变化,体现作者心境

《记承天寺夜游》,男生读长句,女生读短句,交错读。读出趣味,读出整散之美。 闲人:

课后延学

将本文改写成一首小诗,可以合理添加相关情节和景物。

评价反馈

课段评价反馈表 活动 完成情况 评价等级(评选后用红笔涂色)及规则

初读月夜美景 全部完成、概括准确、书写工整、独立完成、主动完成各1星 ☆☆☆☆☆

细品月夜美景 认真完成、笔记详尽、主动请教、书写工整、整理信息各1星 ☆☆☆☆☆

美读悟“闲人” 积极参与、声音洪亮、读出感情、主动建议、表情动作各1星 ☆☆☆☆☆

第六课时 草木风月皆有情

学习任务:

1.尝试有感情地朗读《唐诗五首》,并借助课下注释与工具书,整体感知文章内容,提炼文中景物描写。

2.学会运用同类信息整合法,积累重要字音、文言实词、虚词等。

3.结合文本骈散结合的特点,在游览途中设置文本朗诵;基于文中的语言表达选定山川美景为游客介绍。

律诗是近体诗的一种,因格律要求非常严格而得名。起源于南北朝,成熟于唐初。常见的类型有五律、七律和排律(长律)三种,其中每句有五个字的称为五律,每句有七个字的称为七律。通常律诗都有八句,每两句组成一联,分别为首联、颔联、颈联、尾联,其中颔联、颈联的上下句必须是对偶句。律诗要求第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押,通常押平声。

活动一:美景寄情

1.反复朗读五首古诗,读准字音、节奏,做到正确、流利。在朗读中感知文章大意,梳理诗歌写景内容,准确概括描写对象及其特征,梳理思想感情。

篇名及作者 所写景物 景物特点 思想感情

野望

黄鹤楼

使至塞上

渡荆门送别

钱塘湖春行

2.运用下面的句式概括每篇诗文的内容主旨,并与同学进行交流。

《……》主要写了……,写出了……的特点,表达了作者……的思想感情。

活动二:知人论世

自学:选择一首古诗,将自己设定为诗人的身份,准备给同学讲一讲这首诗。结合诗人生平及写作背景,梳理讲解要点,并列出讲解提纲。

互学:完成自学后,小组长组织组员在小组内互学交流,给大家讲一讲这首诗,并互相进行补充和完善。

展学:教师组织在全班进行组间展学,解决组内无法解决的疑问,需要时教师可帮助解决。

(在自学、互学、展学过程中,注意评学与改学)

讲解提纲

活动三:朗诵小达人

互学:以小组为单位,选择一首古诗进行美读练习。读岀抑扬顿挫,利用重音、语速、语调突出游踪变化之下的人物情感起伏状态,并在全班进行展示。

展学:教师组织开展讲学,注意落实评学与改学。

朗读技巧 节奏声韵 注意断句、声韵和谐、讲究平仄。要学会把握节奏,注意四言、五言、六言、七言节奏变化、读准重音与停连,突出景物状态与人物情感。

语气语调

可利用领读、齐读、轮读、表演读等形式进行朗诵。

三、评价反馈

课段评价反馈表 活动 完成情况 评价等级(评选后用红笔涂色)及规则

美景寄情 全部完成、概括准确、书写工整、独立完成、主动完成各1星 ☆☆☆☆☆

知人论世 认真完成、笔记详尽、主动请教、书写工整、整理信息各1星 ☆☆☆☆☆

我是朗诵小达人 积极参与、声音洪亮、读出感情、主动建议、表情动作各1星 ☆☆☆☆☆

四、总结反思

我在本节课的收获有:

我还有这些疑问:

五、课后延学

选择一首古诗改写成一篇短小的散文,注意语言要生动,可以合理添加相关情节和景物。

第二课段:品山水,赏风月

(课时安排: 4课时)

学习任务:

1.细读《三峡》《答谢中书书》《与朱元思书》《记承天寺夜游》《唐诗五首》全文,从修辞、视角、感官、形态、骈散结合、对偶韵语等方面赏析精彩词句,分析诗文的观察角度、写景方法,品析其表达效果。

2.了解《三峡》《答谢中书书》《与朱元思书》《记承天寺夜游》《唐诗五首》创作背景,体会作者在文本中融情于景的山水情怀。

第七课时 山川之美我来谈

自学:细读《答谢中书书》《三峡》《与朱元思书》三篇课文文本,从修辞、视角、感官、形态、骈散结合、对偶韵语等方面赏析精彩词句,分析其观察角度、写景方法,品析其表达效果。

互学:完成自学后,小组长组织组员在小组内互学交流,借助小组力量解决个人疑问。

展学:教师组织在全班进行组间展学,解决组内无法解决的疑问,需要时教师可帮助解决。

(在自学、互学、展学过程中,注意落实评学与改学)

写作手法 例句(分析可详细写于书上)

正面侧面描写 “两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日。”

视觉听觉描写 “每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异。”

动静结合 “绝多生怪柏,悬泉瀑布”《三峡》

修辞手法 比喻:“庭下如积水空明,水中藻葕交横”《记承天寺夜游》;“月下飞天镜,云生结海楼”对偶:“树树皆秋色,山山唯落晖”;

从修辞、视角、感官、形态、骈散结合、对偶韵语等方面赏析精彩词句,分析诗文的观察角度、写景方法,品析其表达效果。

任务

课后延学

梳理本单元写作手法及技巧,用思维导图的方式呈现出来。

《巧妙呈现自然之美》

第八课时 网红景点我来设

学习任务:

1.结合《三峡》《答谢中书书》《与朱元思书》中的精彩词句,设置网红景点,并撰写景点解说词。

2.了解《三峡》《答谢中书书》《与朱元思书》《记承天寺夜游》《唐诗五首》创作背景,体会作者在文本中融情于景的山水情怀。

结合文本,为旅途设置打卡纪念的网红景点,并写出简要的景点介绍词。

景点名称 景点介绍

重岩叠嶂 例:这是青山的世界,两岸高峰连绵不绝,巍峨险峻,因为有了这山,才有了秀美的三峡。

彩壁翠竹 例:五彩的石壁、青翠的竹木交相辉映,美不胜收的景色令您大开眼界。

秋色落晖

大漠孤烟

课后延学

修改自己设置的网红景点,以小导游的身份向父母作景点介绍。(写出导游词)

爸爸妈妈:

欢迎来到XXX,X代的著名诗人写过一篇《XXXX》,因诗句当中的“XXXXXX”几句而闻名天下,你看这里有。。。。。。

第九课时 穿越时空我来演

学习任务:

1.联系作者生平经历及文章写作背景改编课本剧并进行表演,并与同学进行交流。

2.了解《三峡》《答谢中书书》《与朱元思书》《记承天寺夜游》《唐诗五首》创作背景,体会作者在文本中融情于景的山水情怀。

穿越时空我来演

互学:小组合作,任选一篇诗文,联系作者生平经历及文章写作背景改编课本剧并进行表演,在改编和表演的过程中深刻体会分析作者思想感情及写作意图,并与同学进行交流。

示例:《记承天寺夜游》苏轼

(元丰六年十月十二日,夜)(承天寺)

苏轼(敲门):怀民兄,就寝了吗?

张怀民(开门):“苏兄,这么晚了还没睡 ”

苏轼(抚须微笑):“恰逢皓月当空,见月如见友,睡意完全消解了,我们出去走走 ”

张怀民(颔首):“正合我意。”

苏轼(指空中皓月):“怀民兄,你快看月光树影交横的姿态……”(对话中要分析:1、月下庭中景2、“月”的意象3、“闲人”探讨4、复杂心境)……

展学:教师组织全班进行展学,并注意落实评学与改学。

课后延学

排练小组的课本剧成果,拍成小视频。

第三课段:吟山水,咏风月

(课时安排: 3课时)

课段学习任务

1.反复诵读,借助联想和想象,体会诗文描绘的意境,感受山川风物之美,把握作者寄寓其中的情感,体会情景交融的感染力。从古人歌咏山水的优美篇章中获得美的享受,净化心灵,陶冶情操,激发对祖国山水的热爱,培养高尚的审美情趣。

2.学习本单元的写景方法技巧,关注文章不同的表达方式和相对完整的结构,运用多种手法结合各种感官感受从不同角度描写景物的方法。

3.在写作中尝试描写出景物特点,融情入景,传达自己的情思和审美。结合视觉媒介,通过朗读或表演,展示自己的作品。

根据关键词朗诵名句

(如根据“徙倚”背诵“东皋薄暮望,徙倚欲何依”)。

活动一:山水风月变变变

自学:结合前面两个课段的学习,从写山水的词句中选出自己认为最美的一个或几个词语,组合成一个相对独立的画面,展开想象,用生动的语言描绘出来,看哪一组同学想象力最丰富、表达最生动、画面最美。

互学:小组长组织组员在小组内交流,进行评价,指出作品的优点及不足之处,并提出修改意见。评选最佳作品,指定推荐人。

评价讨论时可按以下的问题思考发言:

(1)文章精彩的段落和句子有哪些

(2)为什么会精彩 运用了怎样的手法 哪些词语特别准确具体

(3)文中还有哪些地方有不足 还可以做怎样的修改 ……

(在自学、互学、展学过程中,注意落实评学与改学)

示例 所选词语 素湍绿潭、回清倒影

画面描述 江水随着山势奔流,湍急的水波飞溅起点点白色的浪花,腾空、落下,水面回旋着道道波纹;低洼处,水流汇聚成深潭,碧波荡漾,草木疏朗繁茂的影子倒映在水中。

我选择

我描述

活动二:妙笔生花写校园

课堂小练笔:

对同学们来说,最熟悉的地方莫过于校园了。想一想,你所在的校园有什么风景 校园里的风景有什么独特之处 围绕“校园一景”写一个片段。300字以内。

提示:

1.“校园一景”,意味着不能面面俱到,而是要选取校园的一个局部进行细致具体的描写。

2.除了描写景物外,还可以写一写师生在其中的活动,展现出校园景色的特点。

3.写作时可按一定顺序,例如由远及近、由高到低等。

教师可带领学生走出教室,来到校园中进行实地观察。从定点观察,到移步换景;从静心观察景物的细微变化,到投入情感调动多种感官全方位去感受,组织学生分组一边观察一边交流,“平处见奇、常处见险”,让学生在司空见惯的校园里有新的发现。指导学生按照下列问题观察、记录、交流、整理:1.漫步校园,哪一处景色最让你难忘 2.观察此处景色,你看到了什么 听到了什么 嗅到了什么 又感受到了什么 3.哪些景物是静态的 哪些又是动态的 高处、远处有哪些景物 低处、近处又有什么 4.身在景中,你心中涌现了怎样的情感 (情景交融)

自学:运用本单元所学的写作方法完成《校园一景》的写作,自行修改完善。

互学:小组长组织组员在小组内交流,进行评价,指出作品的优点及不足之处,并提出修改意见。评选最佳作品,指定推荐人。

展学:教师组织在全班进行展学,交流各组的优秀作品。

(在自学、互学、展学过程中,注意落实评学与改学)

活动三:分享交流评佳作

展学:教师组织在全班进行展学,交流各组的优秀作品。

教师可随机抽学生进行点评,也可自己适时点评,并迁移到已学课文的经典片段。

所有小组展示结束后,教师可引导学生总结描写景物的一般方法:

如用准确的词语细致描绘景物的特征,运用多种修辞手法把景物写形象写生动,从多个角度着笔把景物写丰满,在风、雨、阳光等不同的情境中写出景物的细微变化,调动多种感官把景物写鲜活,运用联想想象把景物写传神等等。

布置学生根据课上学习的写景方法再次修改自己的作文,然后定稿、誊抄。

延学:评选优秀的作品,在班级的展示栏内进行展示、交流、互相借鉴

第四课段:画山水,绘风月

(课时安排: 2课时)

学习任务

1.诵读《三峡》《答谢中书书》《与朱元思书》《记承天寺夜游》《唐诗五首》,根据任务安排,结合自己的理解,积极参与小组合作设计画面板块及色彩搭配,绘制成图画,并用简洁流畅生动的语言进行解说。

2.能够对课文中的关键信息进行梳理和分类,培养和提高对比、归纳、想象的思维能力。

3.通过本单元“绘制‘山水风月入画中’长卷”的整个学习过程,加深对自然山水和文人之趣的认知,感受人与自然相融共存的和谐关系,培养审美情趣,提高审美能力。

一、导入新课

欣赏诗文成画的优秀范例,导入新课。

活动一:披文入情探生

宗白华说,魏晋南北朝是“浓于生命色彩的一个时代”,你认为本单元诗文中的景物有没有“生命色彩”?

学生在教师的指导下开展讨论。

示例:

1.“生命色彩”指的是景物有生机,有生命力。《答谢中书书》中“入”“见”赋予了山和水动态感,化静为动;“五色交辉”在视觉上给人以色彩变换交融的动感;将歇、乱鸣、欲颓、竞跃,给人一种动态感。

《与朱元思书》中“见”“直视”字仿佛可以联想到有人在俯视水底的画面,有动态感;水中的鱼儿游来游去的动态感,写水中鱼儿游来游去体现水的平静和清澈,体现动静相映的灵动;湍急的水流汹涌奔流的动态感,在吴均的笔下,富春江水是有生命的,有活力的。作者描写山时,山本来是静止的,吴均用了“负势竞上”“轩邈”“争高直指”这些动词,化静为动,将山写的灵动鲜活;泉水击打石头,鸟儿互相应和,蝉转猿叫,“击石”“相鸣”是动景,一系列的声音也给人动态的感觉,这里以声衬静,凸显出环境的清幽;横斜稀疏的树枝互相掩映,阳光随着风的吹动或是太阳的移动,从缝隙中撒下,时有时无,化静为动,将静止的景物写出了一种动态感。

2.“生命色彩”还指的是作者把自己的情感投射到这些景物身上,使它们充满了“生命色彩”。

《答谢中书书》中作者看到石壁上色彩斑斓,交相辉映,可以看出他内心的愉悦。整个画面和谐优美,生机盎然,可见他内心的平静旷达中又有一丝愉悦。

《与朱元思书》中作者所描绘的环境十分幽静可见作者内心的平静,生机勃勃的景象也可以看出作者内心的愉悦。但这种生机勃勃之中又有一丝清冷,如“寒树”“泉水激石”等景致给人一种清幽、冷清之感,可见作者内心的孤独,落寞。

一切景语皆情语,同学们感觉很敏锐,我们发现从作者笔下这富有生机的景物之中感受到了他们沉醉于山水的愉悦、平静,同时还能感受到吴均比陶弘景内心多了一份孤独、落寞。同学们,这是绘画的更高的境界,除了画出客观对象,还要画活它们,让观画的人感受到你的情感表达。)

活动二:因文成画寄情思

小组合作选择一篇诗文(或片段),确定好重点景物意象,结合文本分析其特点,设计画面板块及色彩搭配,绘制成图画。

示例:

1.《答谢中书书》的图画要有山、水、树、竹、晓雾、猿鸟、夕阳、鱼;《与朱元思书》的图画要有水、山、石头、鸟儿、蝉、猿猴、树木。

2.《答谢中书书》中,山高耸入云,水清澈见底,石壁色彩斑斓,树木、竹子清翠欲滴,晓雾消散殆尽,猿鸟相互鸣叫,日暮西沉,潜鱼竞相跳跃; 《与朱元思书》中,水有时平静清澈,有时汹涌湍急;山绵延不绝,直插云霄;鸟鸣婉转动听,蝉鸣猿啼音久不绝,树木稀疏错落、翠绿斑驳。……

任务三:隽永题字彰主旨

古人习惯在绘画作品上题字,来表明画作的意旨。请在画作上题上一段话,以彰显画面主旨。可以从课本内容中选取,也可小组自拟。

示例(以《答谢中书书》《与朱元思书》为例):

1.第一幅题:实是欲界之仙都。这句话是对山中美景的感叹和赞美,将景和情相融,表达作者寄情山水的愉悦、沉醉和享受之情。

2.第二幅题:鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。这句话有对极力追求功名的人的批判,有劝友人放弃功名之意,也有自己仕途不顺的不甘和落寞。

小结:两篇文章在主旨情感上都表达了作者寄情山水、淡泊名利之意。第一首多了一层和先贤比肩的快乐,第二首多了一层因仕途不顺的不甘和落寞。

我们会发现这两篇文章有很多的相同点,写景都是总分的结构,句式都是骈句为主,骈散相间;写景都是动静相映,富有生机情趣;情感都是寄情山水,淡泊名利。不同的是陶弘景将透露出和先贤谢灵运比肩的自得和自豪,而吴均则是劝友人放弃功名,有自己对仕途不顺的落寞不甘之意。

展学:

教师组织在全班进行展学,交流各组的优秀作品。

教师可随机抽学生进行点评,也可自己适时点评。

作品欣赏:展示同学们的绘画作品,鉴赏他们是否画出了两位作者笔下的美景,色彩、板块设计是否合理,题字是否能够传达情感彰显主旨(见下页)。

画作评价量表 维度 标准 按所得等级用红笔涂色(5个维度各1星)

意象选择 全面、准确,与所选内容一致 ☆☆☆☆☆

板块设计 均匀、和谐 色彩搭配 柔和、美观 画面题字 准确、深刻 想象创新 合理、新颖

课后延学

对作品进行修改完善后定稿,将小组作品组合成一幅长卷(可扫描作品打印,也可采用粘贴的方式)在班级展示栏内进行展示。

单元整理与拓展

(课时安排: 1课时)

学习任务

1.根据自己本单元学习过程,梳理学习所得,并用合适的方式记录下来。

2.对课文中的关键信息进行梳理和分类,,并从课内延伸到课外,培养和提高整理、对比、归纳、想象的思维能力。

3.通过本单元“绘制‘山水风月入画中’长卷”的整个学习过程,加深对自然山水和文人之趣的认知,感受人与自然相融共存的和谐关系,培养审美情趣,提高审美能力。

本单元课段中的优秀作品(短视频、美术画、作文等)展示

活动一:单元整理

从基础知识、读写方法、文章体裁结构等方面整理本单元学习所得,绘制单元思维导图。

基础知识 读写方法 文章体裁 结构类型

活动二:拓展延伸

吴均的诗文长于描写山水景物,颇受文学评论家们的喜爱,被称为“吴均体”,请你阅读“吴均三书”(《与施从事书》《与顾章书》《与朱元思书》),归纳总结吴均写景文章的共同点。

活动三:单元进阶(选做)

1.录制单元美文配乐朗诵短视频。

2.用小导游的形式,介绍本单元的一篇课文内容。

课后延学

1.对比阅读余秋雨的《苏东坡突围》和林语堂的《苏东坡传》,谈谈他们笔下的苏东坡形象有何异同,你怎么看待这种现象

2.课外阅读推荐:名著《经典常谈》《红星照耀中国》

3.综艺推荐:《中国诗词大会》《朗读者》《经典咏流传》等。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读