人教版高中语文必修五 课件:第四单元第11课 中国建筑的特征(共65张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中语文必修五 课件:第四单元第11课 中国建筑的特征(共65张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-28 09:37:33 | ||

图片预览

文档简介

课件65张PPT。中国建筑的特征梁思成梁思成梁思成(1901—1972),我国著名建筑学家,清华大学教授,广东省新会县人。1901年4月20日生于日本,1915年至1923年就学于北京清华学校,1924年赴美留学入康乃尔大学,1927年获宾夕法尼亚大学建筑系硕士,1927年、1928年在哈佛大学美术研究院学习。1928年回国。1946年为清华大学创办了建筑系,担任教授兼系主任到1972年。历任中国建筑学会副理事长、北京土建学会理事长、中国科学院技术科学学部委员、首都人民英雄纪念碑建设委员会副主任等职,1972年1月9日病逝于北京。

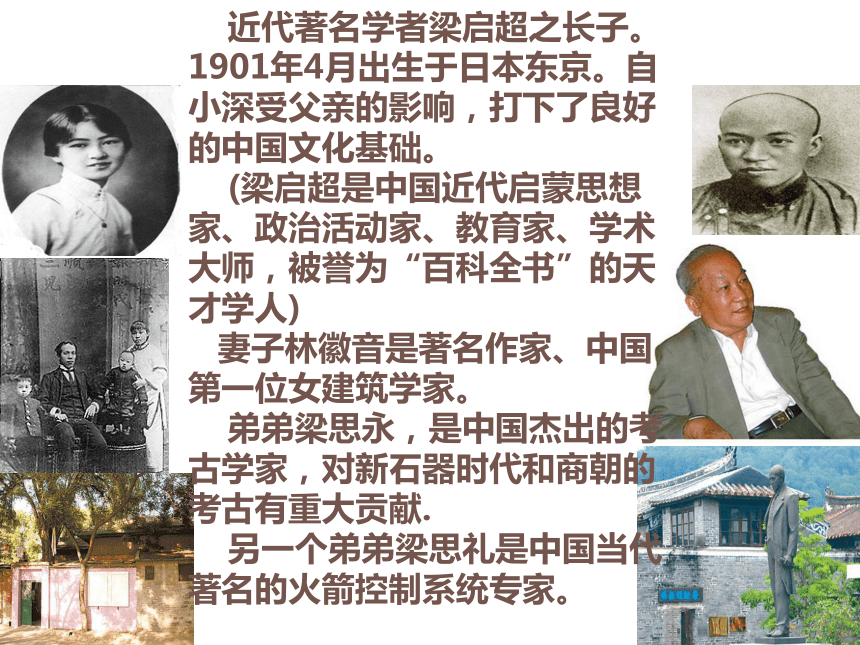

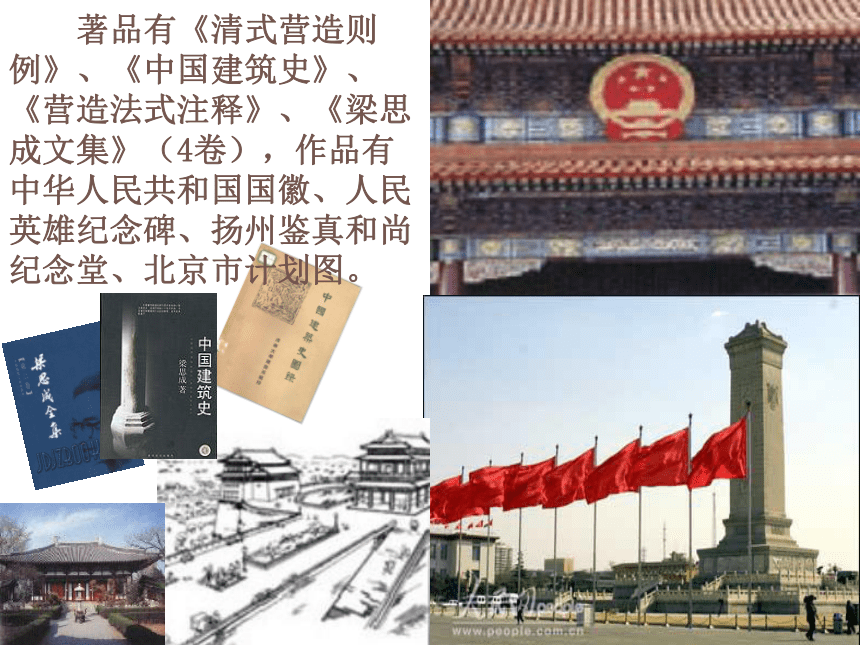

近代著名学者梁启超之长子。1901年4月出生于日本东京。自小深受父亲的影响,打下了良好的中国文化基础。 (梁启超是中国近代启蒙思想家、政治活动家、教育家、学术大师,被誉为“百科全书”的天才学人) 妻子林徽音是著名作家、中国第一位女建筑学家。 弟弟梁思永,是中国杰出的考古学家,对新石器时代和商朝的考古有重大贡献. 另一个弟弟梁思礼是中国当代著名的火箭控制系统专家。 著品有《清式营造则例》、《中国建筑史》、《营造法式注释》、《梁思成文集》(4卷),作品有中华人民共和国国徽、人民英雄纪念碑、扬州鉴真和尚纪念堂、北京市计划图。整体感知 理清思路一、(1-2)从 、 两个方面概述了中国建筑的影响。

二、(3-13)按照 、 、

的说明顺序依次介绍中国建筑的九大特征。

三、(14-17)用语言文字作比喻,简单介绍中国建筑的“文法”,即 。

四、(18-20)提出各民族的建筑之间的

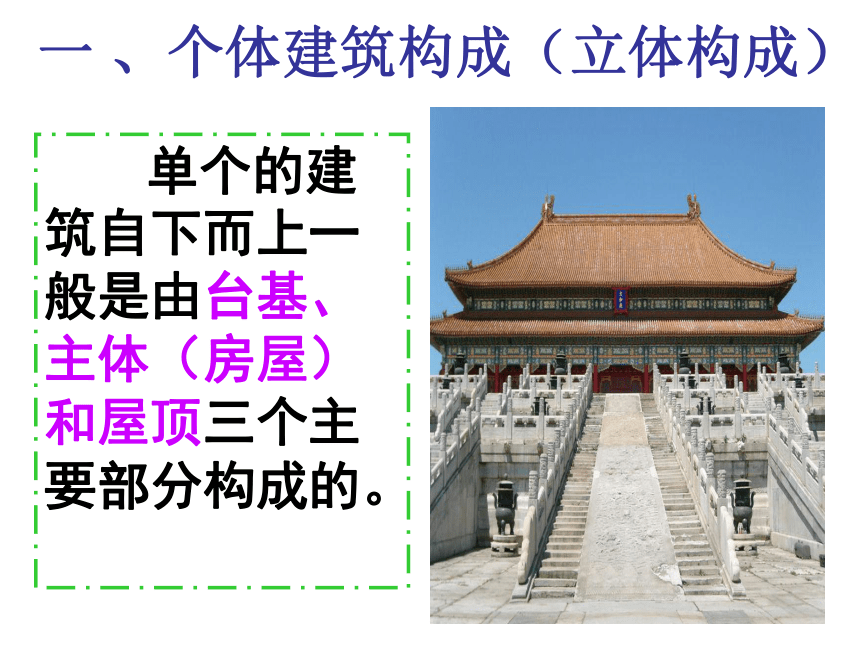

的问题,倡导将本民族在建筑上的优良传统发扬光大。地域分布历史跨度总体特征结构特征装饰特征风格和手法,惯例法式“可译性”主体部分分析:中国建筑的九大特征中国建筑的整体特征◆立体构成:台基、房屋、屋顶

◆平面布置:建筑物+回廊、抱厦等联系性建筑物一 、个体建筑构成(立体构成) 单个的建筑自下而上一般是由台基、主体(房屋)和屋顶三个主要部分构成的。1、一所房子由一个建筑群落组成;

2、左右呈轴对称;

3、主要房屋朝南,整个建筑群有主有从;

4、有“户外的空间”。二、群体建筑构成(平面布置)

二、群体建筑构成(平面布置)二、群体建筑构成(平面布置)回廊中国建筑的结构特征◆整体结构方法:以木材做立柱和横梁的框架结构

◆斗拱的作用

◆举折、举架的作用一、木材结构1、以“木材做立柱和横梁”的框架结构;

2、解释了中国建筑的力学原理,指出这与现代的结构原则上是一样的。1、定义:“拱”是“弓形短木”,“斗”是“斗形方木块”,它们组合起来称“斗拱”。

2、它不但可“用以减少立柱和横梁交接处的剪力”,还具有装饰作用。二、斗拱斗拱斗拱侧面三、举折、举架说明“举折,举架”的作用,即为了形成屋顶的斜坡或曲面。 中国建筑的装饰特征◆屋顶

◆颜色以朱红为主

◆外露的装饰构件

◆用材方面的装饰特点:有色琉璃瓦、油漆、木刻、浮雕等

颜色的选择——朱红颜色的选择——朱红彩绘彩绘霸王拳 部件的装饰作用三福云脊吻部件的装饰作用屋脊筒瓦、戗兽、脊吻脊吻和戗兽建筑材料的装饰彩漆木刻浮雕琉璃建筑材料的装饰夹道轩榭中国建筑

的九大特征个别建筑构成(立体)群体建筑构成(平面)木材结构斗拱举折和举架结构

特征装饰

特征屋顶的装饰作用 颜色的选择——朱红部件的装饰作用材料的装饰作用总体

特征 中国建筑的九大特征是以什么顺序展开的?

(1)、由整体到局部

(2)、由主要(结构)到次要(装饰)说明顺序——空间顺序

逻辑顺序思考:阅读第三部分: 思考下列问题

1、在总结中国建筑的“风格和手法”时,作者为什么称之为“中国建筑的’文法’”?这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语来说明中国建筑的风格和手法。因为建筑和语言文字一样有中国建筑上两三千年来沿用并发展下来的惯例法式,无论实物怎样变化,都遵循着那些法式,即都有一定的处理方法和相互关系。2、文中14段结尾说的建筑的“词汇”指的是什么?这样写的好处是什么?◆“词汇”指的是构成一座或一组建筑的不可少的构件和因素。

◆这是比喻的说法,使得说明生动,让读者易于接受。

3、这种“文法”有哪些特性? 分别表现为什么?◆拘束性:各建筑和建筑之间都有一定的处理方法和相互关系,即建筑上的风格和手法。

◆灵活性:各建筑可有不同的造型,表达不同的情感。阅读第四部分 你怎样理解作者提出的“各民族建筑之间的‘可译性’”?

这也是用“语言和文学”为喻。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式却有很大不同,恰似不同民族的语言,表达同一个意思,语言形式却不相同一样。

所谓的“可译性”,是指各民族建筑在实质上有“同一性质”,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。思考:罗马的圆亭和中国的天坛“圆厅”:为神而造 神圣、

庄重 天坛:皇帝用来祭天祈谷 的地方法国的凯旋门和中国的琉璃牌楼凯旋门(Triumphal Arch)是欧洲纪念战争胜利的一种建筑。始建于古罗马时期,当时统治者以此炫耀自己的功绩。后为欧洲其他国家所效仿。常建在城市主要街道中或广场上。用石块砌筑,形似门楼,有一个或三个拱券门洞,上刻宣扬统治者战绩的浮雕。中国的琉璃牌楼绚丽、华贵、色泽亮丽,这是造型传神的国宝、介休太和岩琉璃牌楼给人们展示曾经的辉煌。 巴黎的图拉真纪念柱与中国的华表 纪念柱以图拉真纪念柱最负盛名,其总高43米,柱顶曾立有图拉真皇帝的铜像。柱身上有环绕23圈、长达200多米的浮雕带,详细记载着罗马军队征服达契亚人的历史。 一般认为,华表又名恒表、表术,是一种在古代建筑物中用于纪念、标识的立柱。华表起源于古代的一种立术,相传在我国尧舜时代,人们就在交通要道竖立木柱,作为行路时识别方向的标志,这就是华表的雏形。 另一种意见认为,华表起源于远古时代部落的图腾标志。华表顶端有一坐兽,似犬非犬,它叫做“吼”,民间传说这种怪兽性好望。远古时的人们都将本民族崇拜的图腾标志雕刻其上,对它视如神明,顶礼膜拜,华表校顶的雕饰也因各部落图腾的标志不同而各异,历史进入到封建社会,图腾的标志渐渐在人们心中印象淡薄,华表上雕饰的动物也变成了人们喜爱的吉祥物。还有一种说法认为,华表上古名“谤木”,相传尧、舜为了纳谏,在交通要道和朝堂上树立木柱,让人在上面书写谏言。也就是鼓励人们提意见。 中西建筑特征对比对抗明快半圆半方;不固定数量砖石结构数量不定圆或尖倾向自由发展西方建筑和谐凝重长方形;固定数量木结构数量固定四面平稳左右中轴对称中国建筑风格色彩门口结构柱子屋顶平面布置结合上下文,说说下列句子运用比喻的表达效果。

1.这些地区的建筑和中国中心地区的建筑,或是同属于一个体系,或是大同小异,如弟兄之同属于一家的关系。

。

以弟兄关系来比喻中国周边国家的建筑与中国中心地区的建筑的关系,形象地说明了它们属于一个系统(大家庭),从而可见中国建筑的影响力之大已超出了国家的界限。品味语言:

2.两柱之间也常用墙壁,但墙壁并不负重,只是像“帷幕”一样,用以隔断内外,或划分内部空间而已。

以“帷幕”比喻墙壁,形象生动地说明了中国建筑中墙壁的作用:“隔断内外”,“划分内部空间”,而不担负承重的任务。3.建筑的“文章”也可因不同的命题,有“大文章”或“小品”。大文章如宫殿、庙宇等等;“小品”如山亭、水榭、一轩、一楼。以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,恰切明了。科技说明文探秘一、出题类型

1、理解关键词

2、理解关键句

3、文意推断科技说明文探秘二、做题方法

1、浏览全文

2、仔细审题

3、寻找区间

4、辨明差异科技说明文探秘三、常见干扰项

1、答非所问 2、无中生有

3、混淆概念 4、以偏概全

5、因果倒置

6、改变性质(把或然定成必然,把未然定成已然等,反之亦然。)

阅读实用文题的四注意 ①树立一种观念。考察的是对文本的理解能力而不是要求彻底弄透相关专业知识。

②强化一种意识。要有满分意识。

③培养一种习惯。细心。

④落实科学方法。1、下列对“文法”的理解错误的一项是( )

A、“文法”包括中国建筑的基本特征所呈现出来的一定的风格和手法,它为匠师们所遵守,为人民所承认。

B、“文法”在建筑上具体指构件与构件之间,构件和它们的加工处理装饰,个别建筑物和个别建筑物之间的一定的处理方法和相互关系。

C、每个民族的建筑都有自己独特的“文法”,所以中国建筑体系的“文法”与其它民族建筑体系的文法是完全不同的。

D、“文法”是整个民族和地方的精神条件下的产物,具有历史沉淀性。

C2、“这种‘文法’有一定的拘束性,但同时也有较大的运用的灵活性,能有多样性的表现。”下列对这句话的理解正确的一项是( )A、文章的语法在运用上具有极大的灵活性,中国建筑在“文法”上具有较大的拘束性,在这种拘束作用下,建筑的多样性就大大降低了。

B、“一定的拘束性”指建筑史上长期积淀下来的人们世代使用的惯例。这些惯例容易使建筑师们坠入“套板反应”,故应完全废除。

C、建筑的“多样性”既包括建筑中的“拘束性”与“灵活性”,也包括建筑中的“历史性”和“时代性”。

D、 “极大的运用的灵活性”指设计和修建过程中建筑师们可以发挥的主动性与创造性。 D3、依据全文内容,下列推断正确的一项是( )A、建筑的“文章”可分为“大文章”和“小品”,如果说我们的教学楼是“大文章”,那我们走廊上的宣传画、教室里的标语这些装饰性的东西就可以称为“小品”。

B、随着时代的不停发展,现在中国和其它建筑体系都发展了砖石建筑而舍弃了木框架结构。

C、各民族建筑之间的“可译性”,即各民族建筑之间的可理解性。各民族建筑在实质上有同一性质,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

D、罗马的凯旋门和我们中国的华表,外形不同,都属同一性质,体现了各民族建筑间的“可译性”。C

近代著名学者梁启超之长子。1901年4月出生于日本东京。自小深受父亲的影响,打下了良好的中国文化基础。 (梁启超是中国近代启蒙思想家、政治活动家、教育家、学术大师,被誉为“百科全书”的天才学人) 妻子林徽音是著名作家、中国第一位女建筑学家。 弟弟梁思永,是中国杰出的考古学家,对新石器时代和商朝的考古有重大贡献. 另一个弟弟梁思礼是中国当代著名的火箭控制系统专家。 著品有《清式营造则例》、《中国建筑史》、《营造法式注释》、《梁思成文集》(4卷),作品有中华人民共和国国徽、人民英雄纪念碑、扬州鉴真和尚纪念堂、北京市计划图。整体感知 理清思路一、(1-2)从 、 两个方面概述了中国建筑的影响。

二、(3-13)按照 、 、

的说明顺序依次介绍中国建筑的九大特征。

三、(14-17)用语言文字作比喻,简单介绍中国建筑的“文法”,即 。

四、(18-20)提出各民族的建筑之间的

的问题,倡导将本民族在建筑上的优良传统发扬光大。地域分布历史跨度总体特征结构特征装饰特征风格和手法,惯例法式“可译性”主体部分分析:中国建筑的九大特征中国建筑的整体特征◆立体构成:台基、房屋、屋顶

◆平面布置:建筑物+回廊、抱厦等联系性建筑物一 、个体建筑构成(立体构成) 单个的建筑自下而上一般是由台基、主体(房屋)和屋顶三个主要部分构成的。1、一所房子由一个建筑群落组成;

2、左右呈轴对称;

3、主要房屋朝南,整个建筑群有主有从;

4、有“户外的空间”。二、群体建筑构成(平面布置)

二、群体建筑构成(平面布置)二、群体建筑构成(平面布置)回廊中国建筑的结构特征◆整体结构方法:以木材做立柱和横梁的框架结构

◆斗拱的作用

◆举折、举架的作用一、木材结构1、以“木材做立柱和横梁”的框架结构;

2、解释了中国建筑的力学原理,指出这与现代的结构原则上是一样的。1、定义:“拱”是“弓形短木”,“斗”是“斗形方木块”,它们组合起来称“斗拱”。

2、它不但可“用以减少立柱和横梁交接处的剪力”,还具有装饰作用。二、斗拱斗拱斗拱侧面三、举折、举架说明“举折,举架”的作用,即为了形成屋顶的斜坡或曲面。 中国建筑的装饰特征◆屋顶

◆颜色以朱红为主

◆外露的装饰构件

◆用材方面的装饰特点:有色琉璃瓦、油漆、木刻、浮雕等

颜色的选择——朱红颜色的选择——朱红彩绘彩绘霸王拳 部件的装饰作用三福云脊吻部件的装饰作用屋脊筒瓦、戗兽、脊吻脊吻和戗兽建筑材料的装饰彩漆木刻浮雕琉璃建筑材料的装饰夹道轩榭中国建筑

的九大特征个别建筑构成(立体)群体建筑构成(平面)木材结构斗拱举折和举架结构

特征装饰

特征屋顶的装饰作用 颜色的选择——朱红部件的装饰作用材料的装饰作用总体

特征 中国建筑的九大特征是以什么顺序展开的?

(1)、由整体到局部

(2)、由主要(结构)到次要(装饰)说明顺序——空间顺序

逻辑顺序思考:阅读第三部分: 思考下列问题

1、在总结中国建筑的“风格和手法”时,作者为什么称之为“中国建筑的’文法’”?这是一种比喻的说法,借语言文字中“文法”的术语来说明中国建筑的风格和手法。因为建筑和语言文字一样有中国建筑上两三千年来沿用并发展下来的惯例法式,无论实物怎样变化,都遵循着那些法式,即都有一定的处理方法和相互关系。2、文中14段结尾说的建筑的“词汇”指的是什么?这样写的好处是什么?◆“词汇”指的是构成一座或一组建筑的不可少的构件和因素。

◆这是比喻的说法,使得说明生动,让读者易于接受。

3、这种“文法”有哪些特性? 分别表现为什么?◆拘束性:各建筑和建筑之间都有一定的处理方法和相互关系,即建筑上的风格和手法。

◆灵活性:各建筑可有不同的造型,表达不同的情感。阅读第四部分 你怎样理解作者提出的“各民族建筑之间的‘可译性’”?

这也是用“语言和文学”为喻。各民族建筑的功用或主要性能是一致的,有相通性,但表现出来的形式却有很大不同,恰似不同民族的语言,表达同一个意思,语言形式却不相同一样。

所谓的“可译性”,是指各民族建筑在实质上有“同一性质”,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。思考:罗马的圆亭和中国的天坛“圆厅”:为神而造 神圣、

庄重 天坛:皇帝用来祭天祈谷 的地方法国的凯旋门和中国的琉璃牌楼凯旋门(Triumphal Arch)是欧洲纪念战争胜利的一种建筑。始建于古罗马时期,当时统治者以此炫耀自己的功绩。后为欧洲其他国家所效仿。常建在城市主要街道中或广场上。用石块砌筑,形似门楼,有一个或三个拱券门洞,上刻宣扬统治者战绩的浮雕。中国的琉璃牌楼绚丽、华贵、色泽亮丽,这是造型传神的国宝、介休太和岩琉璃牌楼给人们展示曾经的辉煌。 巴黎的图拉真纪念柱与中国的华表 纪念柱以图拉真纪念柱最负盛名,其总高43米,柱顶曾立有图拉真皇帝的铜像。柱身上有环绕23圈、长达200多米的浮雕带,详细记载着罗马军队征服达契亚人的历史。 一般认为,华表又名恒表、表术,是一种在古代建筑物中用于纪念、标识的立柱。华表起源于古代的一种立术,相传在我国尧舜时代,人们就在交通要道竖立木柱,作为行路时识别方向的标志,这就是华表的雏形。 另一种意见认为,华表起源于远古时代部落的图腾标志。华表顶端有一坐兽,似犬非犬,它叫做“吼”,民间传说这种怪兽性好望。远古时的人们都将本民族崇拜的图腾标志雕刻其上,对它视如神明,顶礼膜拜,华表校顶的雕饰也因各部落图腾的标志不同而各异,历史进入到封建社会,图腾的标志渐渐在人们心中印象淡薄,华表上雕饰的动物也变成了人们喜爱的吉祥物。还有一种说法认为,华表上古名“谤木”,相传尧、舜为了纳谏,在交通要道和朝堂上树立木柱,让人在上面书写谏言。也就是鼓励人们提意见。 中西建筑特征对比对抗明快半圆半方;不固定数量砖石结构数量不定圆或尖倾向自由发展西方建筑和谐凝重长方形;固定数量木结构数量固定四面平稳左右中轴对称中国建筑风格色彩门口结构柱子屋顶平面布置结合上下文,说说下列句子运用比喻的表达效果。

1.这些地区的建筑和中国中心地区的建筑,或是同属于一个体系,或是大同小异,如弟兄之同属于一家的关系。

。

以弟兄关系来比喻中国周边国家的建筑与中国中心地区的建筑的关系,形象地说明了它们属于一个系统(大家庭),从而可见中国建筑的影响力之大已超出了国家的界限。品味语言:

2.两柱之间也常用墙壁,但墙壁并不负重,只是像“帷幕”一样,用以隔断内外,或划分内部空间而已。

以“帷幕”比喻墙壁,形象生动地说明了中国建筑中墙壁的作用:“隔断内外”,“划分内部空间”,而不担负承重的任务。3.建筑的“文章”也可因不同的命题,有“大文章”或“小品”。大文章如宫殿、庙宇等等;“小品”如山亭、水榭、一轩、一楼。以“文章”比喻建筑,用“大文章”比喻宏大壮观的建筑,用“小品”比喻小巧别致的建筑,让读者利用对文章大小的感觉经验,来体会建筑规模大小的不同,恰切明了。科技说明文探秘一、出题类型

1、理解关键词

2、理解关键句

3、文意推断科技说明文探秘二、做题方法

1、浏览全文

2、仔细审题

3、寻找区间

4、辨明差异科技说明文探秘三、常见干扰项

1、答非所问 2、无中生有

3、混淆概念 4、以偏概全

5、因果倒置

6、改变性质(把或然定成必然,把未然定成已然等,反之亦然。)

阅读实用文题的四注意 ①树立一种观念。考察的是对文本的理解能力而不是要求彻底弄透相关专业知识。

②强化一种意识。要有满分意识。

③培养一种习惯。细心。

④落实科学方法。1、下列对“文法”的理解错误的一项是( )

A、“文法”包括中国建筑的基本特征所呈现出来的一定的风格和手法,它为匠师们所遵守,为人民所承认。

B、“文法”在建筑上具体指构件与构件之间,构件和它们的加工处理装饰,个别建筑物和个别建筑物之间的一定的处理方法和相互关系。

C、每个民族的建筑都有自己独特的“文法”,所以中国建筑体系的“文法”与其它民族建筑体系的文法是完全不同的。

D、“文法”是整个民族和地方的精神条件下的产物,具有历史沉淀性。

C2、“这种‘文法’有一定的拘束性,但同时也有较大的运用的灵活性,能有多样性的表现。”下列对这句话的理解正确的一项是( )A、文章的语法在运用上具有极大的灵活性,中国建筑在“文法”上具有较大的拘束性,在这种拘束作用下,建筑的多样性就大大降低了。

B、“一定的拘束性”指建筑史上长期积淀下来的人们世代使用的惯例。这些惯例容易使建筑师们坠入“套板反应”,故应完全废除。

C、建筑的“多样性”既包括建筑中的“拘束性”与“灵活性”,也包括建筑中的“历史性”和“时代性”。

D、 “极大的运用的灵活性”指设计和修建过程中建筑师们可以发挥的主动性与创造性。 D3、依据全文内容,下列推断正确的一项是( )A、建筑的“文章”可分为“大文章”和“小品”,如果说我们的教学楼是“大文章”,那我们走廊上的宣传画、教室里的标语这些装饰性的东西就可以称为“小品”。

B、随着时代的不停发展,现在中国和其它建筑体系都发展了砖石建筑而舍弃了木框架结构。

C、各民族建筑之间的“可译性”,即各民族建筑之间的可理解性。各民族建筑在实质上有同一性质,可以透过其纷繁多样的表现形式解读出来。

D、罗马的凯旋门和我们中国的华表,外形不同,都属同一性质,体现了各民族建筑间的“可译性”。C