统编版语文八年级上册第24课愚公移山练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级上册第24课愚公移山练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-09-21 23:33:55 | ||

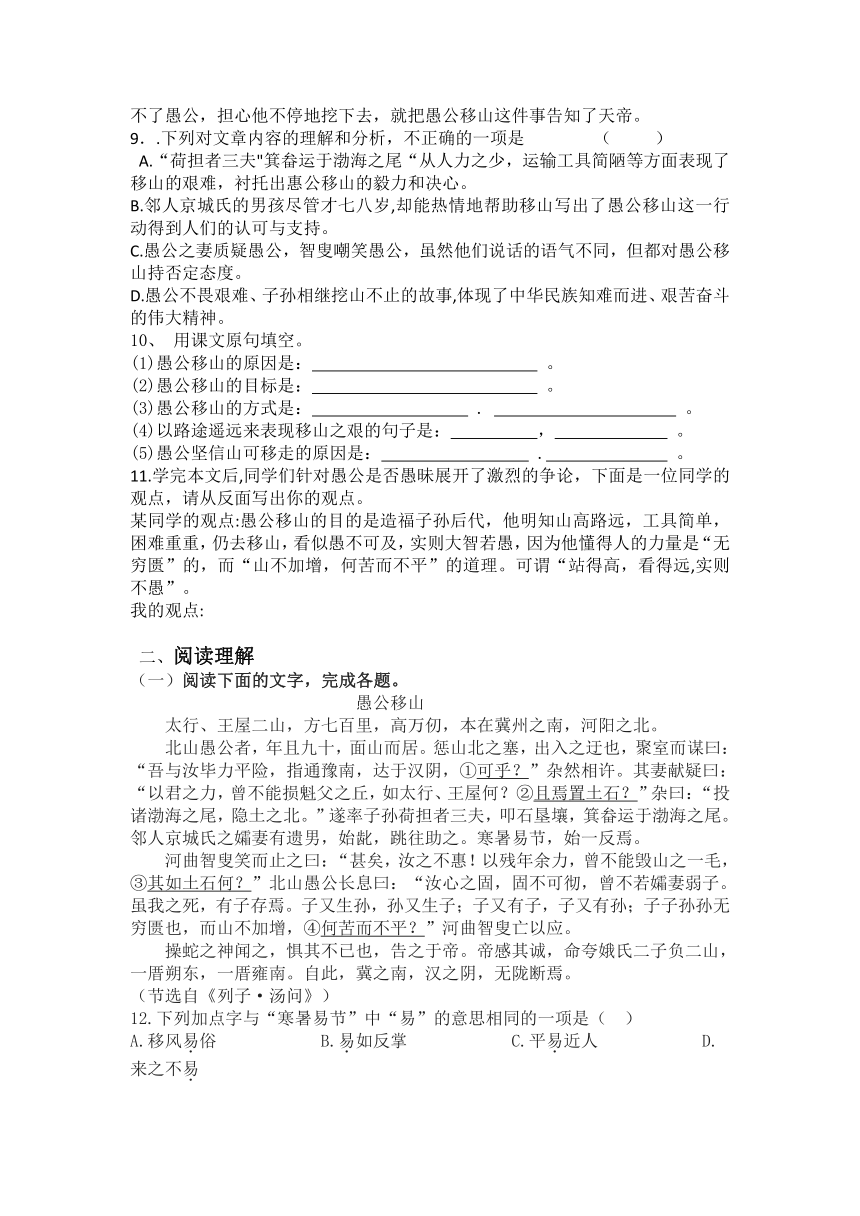

图片预览

文档简介

统编版语文八年级上册第24课愚公移山练习题(含答案)

积累与运用

1.下列加点字注音完全正确的一项是( )

A.惩山北之塞(chén) 智叟亡以应(wú)

B.始龀,跳往助之(chí) 高万仞(rèn)

C.投诸渤海之尾(zhù) 荷担者三夫(hè)

D.箕畚运于渤海之尾(běn) 一厝朔东(cuò)

2.下列语句朗读停顿正确的一项是( )

A.曾不能/损魁父之丘

B.遂率子孙/荷担者三夫

C.邻人京城氏/之孀妻有遗男

D.命夸娥氏/二子负二山

3.下列句子中,都含有通假字的一项是 ( )

①寒暑易节,始一反焉 ②且焉置土石 ③河曲智叟亡以应 ④曾不能毁山之一毛

⑤一厝朔东,一雍厝南 ⑥甚矣,汝之不惠。

A.①②③⑤ B.②③④⑥ C.①③⑤⑥ D.③④⑤⑥

4、下列加点字意思相同的一组是( )

A.惩山北之塞 惩前毖后

B.聚室而谋曰 不谋而合

C.寒暑易节,始一反焉 不入虎穴,焉得虎子

D.河曲智叟亡以应 亡羊补牢

5.下列句子中加点词语的解释,不正确的项是 ( )

A.杂然相许(赞同) B.子孙荷担者三夫(肩负、扛)

C.箕畚运于渤海之尾(用竹篾、柳条等编织的器具)

D.寒暑易节,始一反焉(同“返”,往返)

6. 下列句中加点的“之”与另外三句用法不相同的一项是( )

A. 惩山北之塞 B.跳往助之 C. 笑而止之 D.操蛇之神闻之

7.下列句子中,与“何苦而不平”的句式相同的一项是 ( )

A.何以为计 B.如太行、王屋何

C.且焉置土石 D.何陋之有

8.对下列句子的翻译,正确的一项是( )

A.寒暑易节,始一反焉。翻译:(小男孩参与搬运土石),从冬天到夏天变换了季节,才出现回家一次。

B.以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?翻译:就凭你残余的岁月和力气,连山上的一棵草木都清除不掉了,又怎么对付那些沉重的泥土和石头呢?

C.汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。翻译:你的思想真是顽固,顽固得没法开窍,你怎么就不能像孤儿寡妇那样开明呢。

D.操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。翻译:握着蛇的山神听说智叟都劝说不了愚公,担心他不停地挖下去,就把愚公移山这件事告知了天帝。

9..下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.“荷担者三夫"箕畚运于渤海之尾“从人力之少,运输工具简陋等方面表现了移山的艰难,衬托出惠公移山的毅力和决心。

B.邻人京城氏的男孩尽管才七八岁,却能热情地帮助移山写出了愚公移山这一行动得到人们的认可与支持。

C.愚公之妻质疑愚公,智叟嘲笑愚公,虽然他们说话的语气不同,但都对愚公移山持否定态度。

D.愚公不畏艰难、子孙相继挖山不止的故事,体现了中华民族知难而进、艰苦奋斗的伟大精神。

10、 用课文原句填空。

(1)愚公移山的原因是: 。

(2)愚公移山的目标是: 。

(3)愚公移山的方式是: . 。

(4)以路途遥远来表现移山之艰的句子是: , 。

(5)愚公坚信山可移走的原因是: . 。

11.学完本文后,同学们针对愚公是否愚昧展开了激烈的争论,下面是一位同学的观点,请从反面写出你的观点。

某同学的观点:愚公移山的目的是造福子孙后代,他明知山高路远,工具简单,困难重重,仍去移山,看似愚不可及,实则大智若愚,因为他懂得人的力量是“无穷匮”的,而“山不加增,何苦而不平”的道理。可谓“站得高,看得远,实则不愚”。

我的观点:

二、阅读理解

(一)阅读下面的文字,完成各题。

愚公移山

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,①可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?②且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,③其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,④何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

(节选自《列子·汤问》)

12.下列加点字与“寒暑易节”中“易”的意思相同的一项是( )

A.移风易俗 B.易如反掌 C.平易近人 D.来之不易

13. 对文中四个问句语气的揣摩,说法有误的一项是( )

A.愚公发问时态度明确,所以第①句应读出坚决的语气。

B.愚公的妻子信心不足,所以第②句应读出犹豫的语气。

C.智叟认为移山不可能,所以第③句应读出讥讽的语气。

D.愚公认为智叟太顽固,所以第④句应读出埋怨的语气。

14.立场坚定的人,会对他人产生巨大影响。请结合《愚公移山》和下面两则材料,用自己的话说说愚公、荀巨伯和王猛对他人产生了怎样的影响。

材料一

荀巨伯远看友人疾,值①胡贼攻郡。友人语巨伯曰:“吾今死矣,子可去。”巨伯曰:“远来相视,子令吾去,败②义以求生,岂荀巨伯所行邪?”贼既至,谓巨伯曰:“大军至,一郡尽空,汝何男子,而敢独止?”巨伯曰:“友人有疾,不忍委之,宁以吾身代友人命。”贼相谓曰:“我辈无义之人,而入有义之国。”遂班军而还,一郡并获全。

(节选自《世说新语·德行》)

注:①[值]适逢。②[败]毁坏。

材料二

秦王坚①自河东还,以骁骑将军邓羌为御史中丞。八月,以咸阳内史王猛为侍中、中书令,领京兆尹。光禄大夫强德,太后②之弟也,酗酒,豪横,掠人财货、子女,为百姓患。猛下车收③德,奏未及报,已陈尸于市。坚驰使赦之,不及。与邓羌同志④,疾恶纠案⑤,无所顾忌。数旬之间,权豪、贵戚,杀戮、刑免⑥者二十馀人,朝廷震栗,奸猾屏气,路不拾遗。

(节选自《资治通鉴》)

注:①秦王坚:指前秦世祖苻坚。②太后:苻坚的伯母。③收:拘捕。④同志:志趣相同。⑤纠案:举发其罪,考问其实。⑥刑免:判罪免官。

(二)阅读下面的文言文,完成各题。

【甲】

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也。聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾,邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子:子又有子,子又有孙:子子孙孙无穷匮也,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。 (节选自《愚公移山》)

【乙】

范仲淹二岁而孤,母贫无依,再适①长山朱氏。既长知其世家感泣辞母去之南都入学舍。昼夜苦学,五年未尝解衣就寝。或夜昏怠,辄以水沃面。往往饘粥②不充③,日昃④始食。遂大通六经之旨,慨然有志于天下。常自诵曰:士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

(朱熹《范仲淹有志于天下》)

【注释】①再适:改嫁。②饘(zhān)粥:稠粥。③充:这里是吃的意思。④昃(zè):太阳偏西。

15、下列句子中加点词意思相同的一项是()

A.何苦而不平 昼夜苦学

B.指通豫南 遂大通六经之旨

C.甚矣,汝之不惠 予独爱莲之出淤泥而不染

D.箕畚运于渤海之尾 慨然有志于天下

16、对【乙】文中画线部分的断句,正确的一项是()

A.既长知/其世家/感泣辞母去/之南都入/学舍

B.既长知其世/家感泣/辞母去之南/都入/学舍

C.既长/知其世家/感泣辞母去之/南都/入学舍

D.既长/知其世家/感泣辞母/去之南都/入学舍

17、将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?

②或夜昏怠,辄以水沃面。

18、对愚公的“移山”和范仲淹的“苦学”你怎么看?请结合文本内容谈谈你的理解。

阅读下面文言文, 完成 各题。

为学者如山阴王雪湖①之画梅焉, 斯②可矣。雪湖画梅, 闭门端坐, 内求诸己, 久之能出梅之神情风韵于五指间。曾画一株在倪中丞③厅壁, 期年之后,墨气尚浮, 游蜂飞蝶往来采食, 华蕊皆尽。若是其神也!

吾友龙仲房闻雪湖有《梅谱》, 游湖涉越④而求之, 至则雪湖死已久矣。

……

仲房丧志归家, 岁云⑤暮矣。闷坐中庭, 值庭梅初放, 雪月交映, 梅影在地,幽特构崛⑥, 清古简傲, 横斜倒侧之态宛然如画。坐卧其下, 忽跃起大呼, 伸纸振笔, 一挥数轴, 曰:“ 得之矣!”于是仲房之梅遂冠江右, 尝谓予曰:“ 吾学画梅二十年矣, 向者贸贸⑦焉远而求之雪湖……愈远愈失⑧,不知雪湖之《梅谱》,近在庭树间也!” (选自《江西古文精华丛书》)

[注]①山阴: 今浙江省绍兴市。王雪湖: 明末清初画家。②斯: 连词, 乃。③中丞: 官名。④游湖涉越:游历湖州, 跋涉到越州。⑤云: 语助词, 无义。⑥幽特构崛: 姿态优雅而结构奇崛, 指梅的形态。⑦贸贸: 轻率貌。⑧愈远愈失: 越是向远处追求就越是迷失了追求目标。

19、解释文中加点词的含义。

(1)尽( ) (2)岁( ) (3)尝( )

20、把文中画横线的语句翻译成现代汉语。

(1)期年之后, 墨气尚浮。

(2)若是其神也!

21、本文借龙仲房学画梅花的故事论学, 启示后人。请你把得到的启示概括为一句话, 赠送给求学道路上的同学以共勉。

阅读下面文言文,完成各题。

太史公曰:《诗》有之:“高山仰止,景行行止。”虽不能至,然心乡往之。余读孔氏书,想见其为人。适鲁,观仲尼庙堂车服礼器,诸生以时习礼其家,余低回①留之不能去云。天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没则已焉。孔子布衣,传十余世,学者宗之。自天子王侯,中国言《六艺》者折中②于夫子,可谓至圣矣!

(节选自《史记·孔子世家》)

【注】①低回:流连,盘桓。②折中:调和取证。

22、解释下列句中加点的词。

(1)高山仰止( ) (2)适鲁( )

(3)天下君王至于贤人众矣( ) (4)没则已焉( )

23、把下面的句子翻译为现代汉语。

孔子布衣,传十余世,学者宗之。

24、文中提到怀念孔子的具体方式有哪些?

三、片段写作

25.从下面两个场景中任选其一,以课文相关内容为基础,发挥想象,写一个片段。200 字左右。场景一:愚公一家和邻家小儿移山

场景二:愚公与智叟辩论

答案

D 2,C 3.A 4.B 5.A 6.C 7.D 8.B 9.C

10、(1) 惩山北之塞,出入之迂也

(2) 指通豫南,达于汉阴

(3) 率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾

(4) 寒暑易节,始一反焉

(5) 子子孙孙无穷匮也,而山不加增

11、 (示例)愚公的做法耗费的人力太多,工期太长,收效不明显,不是科学解决问题的最佳方法,不合乎当下快速发展的要求。他可以采取搬家、修山路等比较简便易行的方法,更好地造福子孙后代。

12、A

13、D

14、答案示例:愚公:带动子孙、邻里积极移山,令智叟惭愧;荀巨伯:感动敌军,使其退兵;王猛:震动朝廷上下,使奸猾之辈屏声敛气,树立起良好的社会风气。

15、C

16、D

17、①凭你的力气,连魁父这样的小山都不能削平、又对太行、王屋山怎么样呢?

②夜里有时感到昏昏欲睡,就用冷水洗脸。

18、愚公移山的目标十分明确,他要变“出入之迂”为“指通豫南,达于汉阴”;愚公不怕困难,亲行动,他“率子孙荷担者三夫,叩石垦壤”;愚公目光长远,能辩证地看问题,他认识到“子子孙孙无穷匮也,而山不加增”。“范仲淹二岁而孤,母贫无依。既长,感泣辞母“,可知范仲淹为了感激母亲,自身有着强烈的读书愿望,并且从底层中起来,随着学识的增加,视野的开阔,终有了”先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。

19.(1)完,没有了 (2)年 (3)曾,曾经

20.(1)满一年之后,墨的味道还在。

(2)像这样太神奇了!

21.示例一:实践出真知。

示例二:观察、反思是学习的重要方法。

示例三:求人不如求己。

22.(1)仰望 (2)到、往(3)很多 (4)止,罢了

23.孔子虽然只是平民百姓,但他的学说却传承了十多代,被学者们所尊崇。

24.示例:文中提到怀念孔子的具体方式有三种:一是阅读孔子的著作,从中感受他的思想和智慧;二是前往孔子故乡参观仲尼庙堂,了解其生平和事迹;三是学习孔子的礼仪和道德准则,并在日常生活中实践它们。这些方式都体现了人们对孔子的敬仰和怀念之情。

25、(示例)场景二。 河曲有个智叟,听说愚公要移山,便跑来阻止,说:“你怎么这么傻呀!人这么老了,又没什么力气,就连山上的一-棵草也拔不动,还想对付那些山石 ”愚公擦了擦额上的汗,笑了笑说:“大山不移,乡亲们出人不便呐!”说完,又埋头铲土。智叟将愚公上下打量了一番,见他满身泥土,汗水湿遍全身,衣服被石块划得破烂不堪,不由冷笑道:“真是自不量力,大山如此之高,凭你一老头 ,行吗 不如在家安享晚年。”愚公听到智叟这般说,停下手中工作,叹了口气,正色道:“你真是顽固不化,连小孩都不如。即使我死了,我还有儿子,儿子又生孙子,孙子又生儿子,子子孙孙连续不断,是无穷无尽的,而山又不会增加一丝-毫,哪有铲不平的道理呢 ”一番话说得智叟哑口无言,狼狈离开。

积累与运用

1.下列加点字注音完全正确的一项是( )

A.惩山北之塞(chén) 智叟亡以应(wú)

B.始龀,跳往助之(chí) 高万仞(rèn)

C.投诸渤海之尾(zhù) 荷担者三夫(hè)

D.箕畚运于渤海之尾(běn) 一厝朔东(cuò)

2.下列语句朗读停顿正确的一项是( )

A.曾不能/损魁父之丘

B.遂率子孙/荷担者三夫

C.邻人京城氏/之孀妻有遗男

D.命夸娥氏/二子负二山

3.下列句子中,都含有通假字的一项是 ( )

①寒暑易节,始一反焉 ②且焉置土石 ③河曲智叟亡以应 ④曾不能毁山之一毛

⑤一厝朔东,一雍厝南 ⑥甚矣,汝之不惠。

A.①②③⑤ B.②③④⑥ C.①③⑤⑥ D.③④⑤⑥

4、下列加点字意思相同的一组是( )

A.惩山北之塞 惩前毖后

B.聚室而谋曰 不谋而合

C.寒暑易节,始一反焉 不入虎穴,焉得虎子

D.河曲智叟亡以应 亡羊补牢

5.下列句子中加点词语的解释,不正确的项是 ( )

A.杂然相许(赞同) B.子孙荷担者三夫(肩负、扛)

C.箕畚运于渤海之尾(用竹篾、柳条等编织的器具)

D.寒暑易节,始一反焉(同“返”,往返)

6. 下列句中加点的“之”与另外三句用法不相同的一项是( )

A. 惩山北之塞 B.跳往助之 C. 笑而止之 D.操蛇之神闻之

7.下列句子中,与“何苦而不平”的句式相同的一项是 ( )

A.何以为计 B.如太行、王屋何

C.且焉置土石 D.何陋之有

8.对下列句子的翻译,正确的一项是( )

A.寒暑易节,始一反焉。翻译:(小男孩参与搬运土石),从冬天到夏天变换了季节,才出现回家一次。

B.以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?翻译:就凭你残余的岁月和力气,连山上的一棵草木都清除不掉了,又怎么对付那些沉重的泥土和石头呢?

C.汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。翻译:你的思想真是顽固,顽固得没法开窍,你怎么就不能像孤儿寡妇那样开明呢。

D.操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。翻译:握着蛇的山神听说智叟都劝说不了愚公,担心他不停地挖下去,就把愚公移山这件事告知了天帝。

9..下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是 ( )

A.“荷担者三夫"箕畚运于渤海之尾“从人力之少,运输工具简陋等方面表现了移山的艰难,衬托出惠公移山的毅力和决心。

B.邻人京城氏的男孩尽管才七八岁,却能热情地帮助移山写出了愚公移山这一行动得到人们的认可与支持。

C.愚公之妻质疑愚公,智叟嘲笑愚公,虽然他们说话的语气不同,但都对愚公移山持否定态度。

D.愚公不畏艰难、子孙相继挖山不止的故事,体现了中华民族知难而进、艰苦奋斗的伟大精神。

10、 用课文原句填空。

(1)愚公移山的原因是: 。

(2)愚公移山的目标是: 。

(3)愚公移山的方式是: . 。

(4)以路途遥远来表现移山之艰的句子是: , 。

(5)愚公坚信山可移走的原因是: . 。

11.学完本文后,同学们针对愚公是否愚昧展开了激烈的争论,下面是一位同学的观点,请从反面写出你的观点。

某同学的观点:愚公移山的目的是造福子孙后代,他明知山高路远,工具简单,困难重重,仍去移山,看似愚不可及,实则大智若愚,因为他懂得人的力量是“无穷匮”的,而“山不加增,何苦而不平”的道理。可谓“站得高,看得远,实则不愚”。

我的观点:

二、阅读理解

(一)阅读下面的文字,完成各题。

愚公移山

太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,①可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?②且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,③其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉。子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,④何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

(节选自《列子·汤问》)

12.下列加点字与“寒暑易节”中“易”的意思相同的一项是( )

A.移风易俗 B.易如反掌 C.平易近人 D.来之不易

13. 对文中四个问句语气的揣摩,说法有误的一项是( )

A.愚公发问时态度明确,所以第①句应读出坚决的语气。

B.愚公的妻子信心不足,所以第②句应读出犹豫的语气。

C.智叟认为移山不可能,所以第③句应读出讥讽的语气。

D.愚公认为智叟太顽固,所以第④句应读出埋怨的语气。

14.立场坚定的人,会对他人产生巨大影响。请结合《愚公移山》和下面两则材料,用自己的话说说愚公、荀巨伯和王猛对他人产生了怎样的影响。

材料一

荀巨伯远看友人疾,值①胡贼攻郡。友人语巨伯曰:“吾今死矣,子可去。”巨伯曰:“远来相视,子令吾去,败②义以求生,岂荀巨伯所行邪?”贼既至,谓巨伯曰:“大军至,一郡尽空,汝何男子,而敢独止?”巨伯曰:“友人有疾,不忍委之,宁以吾身代友人命。”贼相谓曰:“我辈无义之人,而入有义之国。”遂班军而还,一郡并获全。

(节选自《世说新语·德行》)

注:①[值]适逢。②[败]毁坏。

材料二

秦王坚①自河东还,以骁骑将军邓羌为御史中丞。八月,以咸阳内史王猛为侍中、中书令,领京兆尹。光禄大夫强德,太后②之弟也,酗酒,豪横,掠人财货、子女,为百姓患。猛下车收③德,奏未及报,已陈尸于市。坚驰使赦之,不及。与邓羌同志④,疾恶纠案⑤,无所顾忌。数旬之间,权豪、贵戚,杀戮、刑免⑥者二十馀人,朝廷震栗,奸猾屏气,路不拾遗。

(节选自《资治通鉴》)

注:①秦王坚:指前秦世祖苻坚。②太后:苻坚的伯母。③收:拘捕。④同志:志趣相同。⑤纠案:举发其罪,考问其实。⑥刑免:判罪免官。

(二)阅读下面的文言文,完成各题。

【甲】

北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也。聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾,邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠!以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子:子又有子,子又有孙:子子孙孙无穷匮也,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。 (节选自《愚公移山》)

【乙】

范仲淹二岁而孤,母贫无依,再适①长山朱氏。既长知其世家感泣辞母去之南都入学舍。昼夜苦学,五年未尝解衣就寝。或夜昏怠,辄以水沃面。往往饘粥②不充③,日昃④始食。遂大通六经之旨,慨然有志于天下。常自诵曰:士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

(朱熹《范仲淹有志于天下》)

【注释】①再适:改嫁。②饘(zhān)粥:稠粥。③充:这里是吃的意思。④昃(zè):太阳偏西。

15、下列句子中加点词意思相同的一项是()

A.何苦而不平 昼夜苦学

B.指通豫南 遂大通六经之旨

C.甚矣,汝之不惠 予独爱莲之出淤泥而不染

D.箕畚运于渤海之尾 慨然有志于天下

16、对【乙】文中画线部分的断句,正确的一项是()

A.既长知/其世家/感泣辞母去/之南都入/学舍

B.既长知其世/家感泣/辞母去之南/都入/学舍

C.既长/知其世家/感泣辞母去之/南都/入学舍

D.既长/知其世家/感泣辞母/去之南都/入学舍

17、将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?

②或夜昏怠,辄以水沃面。

18、对愚公的“移山”和范仲淹的“苦学”你怎么看?请结合文本内容谈谈你的理解。

阅读下面文言文, 完成 各题。

为学者如山阴王雪湖①之画梅焉, 斯②可矣。雪湖画梅, 闭门端坐, 内求诸己, 久之能出梅之神情风韵于五指间。曾画一株在倪中丞③厅壁, 期年之后,墨气尚浮, 游蜂飞蝶往来采食, 华蕊皆尽。若是其神也!

吾友龙仲房闻雪湖有《梅谱》, 游湖涉越④而求之, 至则雪湖死已久矣。

……

仲房丧志归家, 岁云⑤暮矣。闷坐中庭, 值庭梅初放, 雪月交映, 梅影在地,幽特构崛⑥, 清古简傲, 横斜倒侧之态宛然如画。坐卧其下, 忽跃起大呼, 伸纸振笔, 一挥数轴, 曰:“ 得之矣!”于是仲房之梅遂冠江右, 尝谓予曰:“ 吾学画梅二十年矣, 向者贸贸⑦焉远而求之雪湖……愈远愈失⑧,不知雪湖之《梅谱》,近在庭树间也!” (选自《江西古文精华丛书》)

[注]①山阴: 今浙江省绍兴市。王雪湖: 明末清初画家。②斯: 连词, 乃。③中丞: 官名。④游湖涉越:游历湖州, 跋涉到越州。⑤云: 语助词, 无义。⑥幽特构崛: 姿态优雅而结构奇崛, 指梅的形态。⑦贸贸: 轻率貌。⑧愈远愈失: 越是向远处追求就越是迷失了追求目标。

19、解释文中加点词的含义。

(1)尽( ) (2)岁( ) (3)尝( )

20、把文中画横线的语句翻译成现代汉语。

(1)期年之后, 墨气尚浮。

(2)若是其神也!

21、本文借龙仲房学画梅花的故事论学, 启示后人。请你把得到的启示概括为一句话, 赠送给求学道路上的同学以共勉。

阅读下面文言文,完成各题。

太史公曰:《诗》有之:“高山仰止,景行行止。”虽不能至,然心乡往之。余读孔氏书,想见其为人。适鲁,观仲尼庙堂车服礼器,诸生以时习礼其家,余低回①留之不能去云。天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没则已焉。孔子布衣,传十余世,学者宗之。自天子王侯,中国言《六艺》者折中②于夫子,可谓至圣矣!

(节选自《史记·孔子世家》)

【注】①低回:流连,盘桓。②折中:调和取证。

22、解释下列句中加点的词。

(1)高山仰止( ) (2)适鲁( )

(3)天下君王至于贤人众矣( ) (4)没则已焉( )

23、把下面的句子翻译为现代汉语。

孔子布衣,传十余世,学者宗之。

24、文中提到怀念孔子的具体方式有哪些?

三、片段写作

25.从下面两个场景中任选其一,以课文相关内容为基础,发挥想象,写一个片段。200 字左右。场景一:愚公一家和邻家小儿移山

场景二:愚公与智叟辩论

答案

D 2,C 3.A 4.B 5.A 6.C 7.D 8.B 9.C

10、(1) 惩山北之塞,出入之迂也

(2) 指通豫南,达于汉阴

(3) 率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾

(4) 寒暑易节,始一反焉

(5) 子子孙孙无穷匮也,而山不加增

11、 (示例)愚公的做法耗费的人力太多,工期太长,收效不明显,不是科学解决问题的最佳方法,不合乎当下快速发展的要求。他可以采取搬家、修山路等比较简便易行的方法,更好地造福子孙后代。

12、A

13、D

14、答案示例:愚公:带动子孙、邻里积极移山,令智叟惭愧;荀巨伯:感动敌军,使其退兵;王猛:震动朝廷上下,使奸猾之辈屏声敛气,树立起良好的社会风气。

15、C

16、D

17、①凭你的力气,连魁父这样的小山都不能削平、又对太行、王屋山怎么样呢?

②夜里有时感到昏昏欲睡,就用冷水洗脸。

18、愚公移山的目标十分明确,他要变“出入之迂”为“指通豫南,达于汉阴”;愚公不怕困难,亲行动,他“率子孙荷担者三夫,叩石垦壤”;愚公目光长远,能辩证地看问题,他认识到“子子孙孙无穷匮也,而山不加增”。“范仲淹二岁而孤,母贫无依。既长,感泣辞母“,可知范仲淹为了感激母亲,自身有着强烈的读书愿望,并且从底层中起来,随着学识的增加,视野的开阔,终有了”先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负。

19.(1)完,没有了 (2)年 (3)曾,曾经

20.(1)满一年之后,墨的味道还在。

(2)像这样太神奇了!

21.示例一:实践出真知。

示例二:观察、反思是学习的重要方法。

示例三:求人不如求己。

22.(1)仰望 (2)到、往(3)很多 (4)止,罢了

23.孔子虽然只是平民百姓,但他的学说却传承了十多代,被学者们所尊崇。

24.示例:文中提到怀念孔子的具体方式有三种:一是阅读孔子的著作,从中感受他的思想和智慧;二是前往孔子故乡参观仲尼庙堂,了解其生平和事迹;三是学习孔子的礼仪和道德准则,并在日常生活中实践它们。这些方式都体现了人们对孔子的敬仰和怀念之情。

25、(示例)场景二。 河曲有个智叟,听说愚公要移山,便跑来阻止,说:“你怎么这么傻呀!人这么老了,又没什么力气,就连山上的一-棵草也拔不动,还想对付那些山石 ”愚公擦了擦额上的汗,笑了笑说:“大山不移,乡亲们出人不便呐!”说完,又埋头铲土。智叟将愚公上下打量了一番,见他满身泥土,汗水湿遍全身,衣服被石块划得破烂不堪,不由冷笑道:“真是自不量力,大山如此之高,凭你一老头 ,行吗 不如在家安享晚年。”愚公听到智叟这般说,停下手中工作,叹了口气,正色道:“你真是顽固不化,连小孩都不如。即使我死了,我还有儿子,儿子又生孙子,孙子又生儿子,子子孙孙连续不断,是无穷无尽的,而山又不会增加一丝-毫,哪有铲不平的道理呢 ”一番话说得智叟哑口无言,狼狈离开。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读