7、回忆我的母亲 课件

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

提起了母亲,朱德将军满脸温情和悲痛。生他的时候,母亲不过二十刚过的年龄。她比一般妇女要高大一些,强壮一些,裤子和短褂上,左一块右一块都是补丁,两只手上突显着粗粗的血管,由于操劳过度,面色已是黝黑,蓬蓬的头发在后颈上挽成一个发髻,两只大大的褐色眼睛里充满了贤惠,充满了忧愁。

(摘自史沫特莱《伟大的道路》)

7 回忆我的母亲

【课前预备】

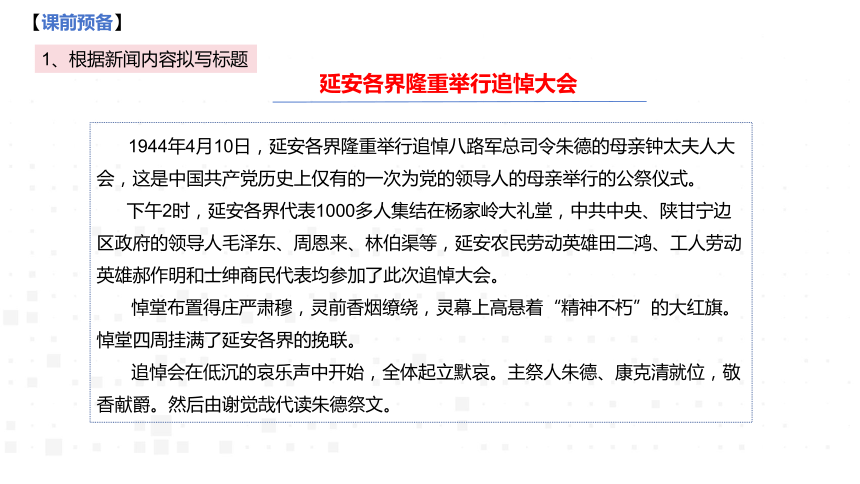

1944年4月10日,延安各界隆重举行追悼八路军总司令朱德的母亲钟太夫人大会,这是中国共产党历史上仅有的一次为党的领导人的母亲举行的公祭仪式。

下午2时,延安各界代表1000多人集结在杨家岭大礼堂,中共中央、陕甘宁边区政府的领导人毛泽东、周恩来、林伯渠等,延安农民劳动英雄田二鸿、工人劳动英雄郝作明和士绅商民代表均参加了此次追悼大会。

悼堂布置得庄严肃穆,灵前香烟缭绕,灵幕上高悬着“精神不朽”的大红旗。悼堂四周挂满了延安各界的挽联。

追悼会在低沉的哀乐声中开始,全体起立默哀。主祭人朱德、康克清就位,敬香献爵。然后由谢觉哉代读朱德祭文。

1、根据新闻内容拟写标题

延安各界隆重举行追悼大会

2、查阅资料,完成人物名片

朱德,字玉阶,四川仪陇人。1909年考入云南陆军讲武堂,同年加入孙中山领导的革命团体中国同盟会。在十月革命和五四运动的影响下,为寻求革命真理赴 求学,经周恩来介绍加入中国共产党。1927年8月1日,朱德参加了八一 ,并领导了井冈山革命根据地的创建工作。 时期,朱德任国民革命军第八路军总指挥,深入敌后,建立抗日根据地。他在解放战争中,任中国人民解放军 。他是中国人民解放军的主要缔造者之一,是中华人民共和国的开国元勋。

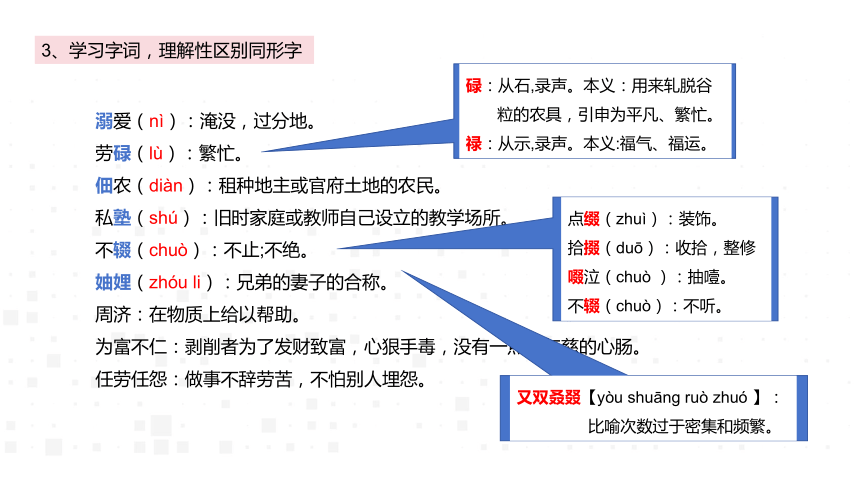

3、学习字词,理解性区别同形字

溺爱(nì):淹没,过分地。

劳碌(lù):繁忙。

佃农(diàn):租种地主或官府土地的农民。

私塾(shú):旧时家庭或教师自己设立的教学场所。

不辍(chuò):不止;不绝。

妯娌(zhóu li):兄弟的妻子的合称。

周济:在物质上给以帮助。

为富不仁:剥削者为了发财致富,心狠手毒,没有一点儿仁慈的心肠。

任劳任怨:做事不辞劳苦,不怕别人埋怨。

碌:从石,录声。本义:用来轧脱谷

粒的农具,引申为平凡、繁忙。

禄:从示,录声。本义:福气、福运。

点缀(zhuì):装饰。

拾掇(duō):收拾,整修

啜泣(chuò ):抽噎。

不辍(chuò):不听。

又双叒叕【yòu shuāng ruò zhuó 】:

比喻次数过于密集和频繁。

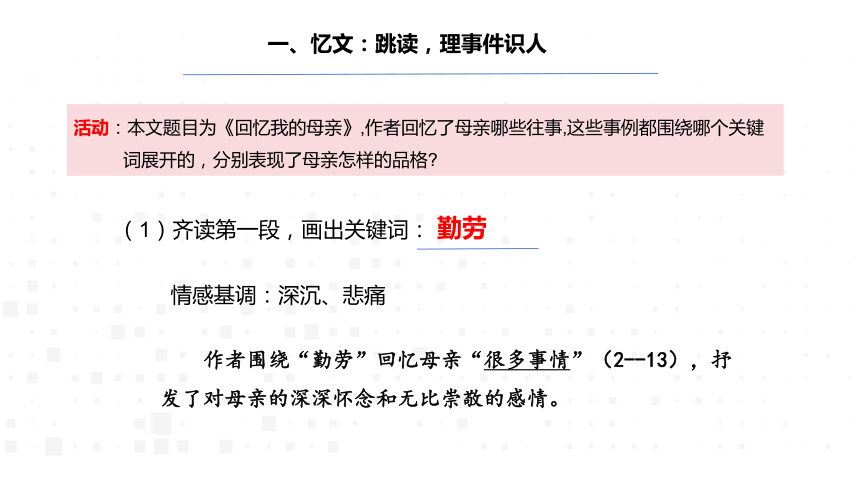

一、忆文:跳读,理事件识人

活动:本文题目为《回忆我的母亲》,作者回忆了母亲哪些往事,这些事例都围绕哪个关键

词展开的,分别表现了母亲怎样的品格

(1)齐读第一段,画出关键词:

勤劳

情感基调:深沉、悲痛

作者围绕“勤劳”回忆母亲“很多事情”(2--13),抒发了对母亲的深深怀念和无比崇敬的感情。

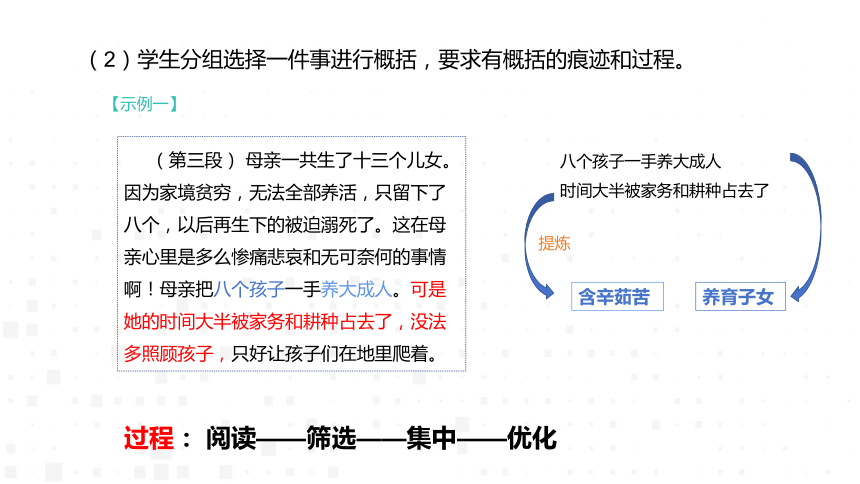

(2)学生分组选择一件事进行概括,要求有概括的痕迹和过程。

(第三段) 母亲一共生了十三个儿女。因为家境贫穷,无法全部养活,只留下了八个,以后再生下的被迫溺死了。这在母亲心里是多么惨痛悲哀和无可奈何的事情啊!母亲把八个孩子一手养大成人。可是她的时间大半被家务和耕种占去了,没法多照顾孩子,只好让孩子们在地里爬着。

含辛茹苦

【示例一】

八个孩子一手养大成人

时间大半被家务和耕种占去了

过程:

养育子女

提炼

阅读——筛选——集中——优化

(第五段)母亲这样地整日劳碌着。我到四五岁时就很自然地在旁边帮她的忙,到八九岁时就不但能挑能背,还会种地了。记得那时我从私塾回家,常见母亲在灶上汗流满面地烧饭,我就悄悄把书一放,挑水或放牛去了。有的季节里,我上午读书,下午种地;一到农忙,便整日在地里跟着母亲劳动。这个时期母亲教给我许多生产知识。

同学甲 : 我帮母亲做繁杂的家务

同学乙: 母亲边做边教我生产知识

注意:

问题:下面是两位同学对第五段母亲事件的

概括,你觉得哪一则更合适?

以主要人物作为表述对象,叙述主体要明确。

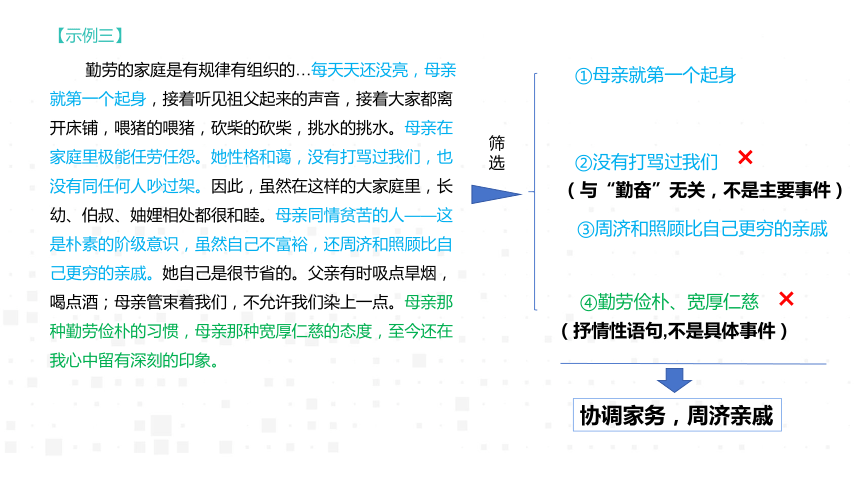

【示例二】

勤劳的家庭是有规律有组织的…每天天还没亮,母亲就第一个起身,接着听见祖父起来的声音,接着大家都离开床铺,喂猪的喂猪,砍柴的砍柴,挑水的挑水。母亲在家庭里极能任劳任怨。她性格和蔼,没有打骂过我们,也没有同任何人吵过架。因此,虽然在这样的大家庭里,长幼、伯叔、妯娌相处都很和睦。母亲同情贫苦的人——这是朴素的阶级意识,虽然自己不富裕,还周济和照顾比自己更穷的亲戚。她自己是很节省的。父亲有时吸点旱烟,喝点酒;母亲管束着我们,不允许我们染上一点。母亲那种勤劳俭朴的习惯,母亲那种宽厚仁慈的态度,至今还在我心中留有深刻的印象。

协调家务,周济亲戚

①母亲就第一个起身

②没有打骂过我们

③周济和照顾比自己更穷的亲戚

筛选

(抒情性语句,不是具体事件)

④勤劳俭朴、宽厚仁慈

(与“勤奋”无关,不是主要事件)

×

【示例三】

×

3、含辛茹苦,养育子女

4、整日不歇,辛勤劳动

5、教我生产知识

6、维系用度,自给自足

7、协调家务,周济他人

8、面对旱灾地主不灰心

9、

10、支持并慰勉我的革命

11、

12、

13、热爱生产,不辍劳作

东挪西借,送我读书

支持革命,甘当农妇

不离土地,一直劳作

贫苦的家境

平凡中的伟大

广阔的社会

(3)形成思维导图:

方法总结:

1、关注叙述性语言,删去抒情议论的评价性语句。

2、以主要人物作为表述对象,删去其他人物的事迹。

3、抓体现人物主要品格的事件,删去次要事件。

3、含辛茹苦,养育子女

4、整日不歇,辛勤劳动

5、教我生产知识

6、维系用度,自给自足

7、协调家务,周济他人

8、面对旱灾地主不灰心

9、 东挪西借,送我读书

10、支持并慰勉我的革命

11、不离土地,一直劳作

12、支持革命,甘当农妇

13、热爱生产,不辍劳作

(4)这些事例表现了母亲怎样的品格

勤劳能干,宽厚仁慈

不怕困难,目光长远

爱憎分明,深明大义

小 结

母亲

家境贫苦

勤劳能干

宽厚仁慈

天灾人祸

社会发展

不怕困难,目光长远

爱憎分明,深明大义

伟大

平凡

这是一篇优美的回忆性散文,以时间为经线,以母亲品德为纬线,撷取母亲一生中朴素而又有代表性的一些典型事件,把它们巧妙的编织在一起,来反映母亲的平凡而伟大的形象。

母亲勤劳的品质

明线:

二、颂文:悟读,感母亲教益

活动:作者在回忆往事之后,深情地写道:“我应该感谢母亲。”结合课文内容,说说“我”从

母亲身上得到了哪些教益。

(第五段)记得那时我从私塾回家,常见母亲在灶上汗流满面地烧饭,我就悄悄把书一放,挑水或放牛去了。有的季节里,我上午读书,下午种地;一到农忙,便整日在地里跟着母亲劳动。

帮她劳作的过程中,母亲又教给“我”生产的知识,让“我”拥有强健的身体。

—— 教益之一

母亲勤劳的行为起了潜移默化的作用,教“我”养成勤劳的习惯

(第十三段)母亲最大的特点是一生不曾脱离过劳动。母亲生我前一分钟还在灶上煮饭。虽到老年,仍然热爱生产。去年另一封外甥的家信中说:“外祖母大人因年老关系,今年不比往年健康,但仍不辍劳作,尤喜纺棉。”

—— 教益之二

(第六段)这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋味。赶上丰年,才能缝上一些新衣服,衣服也是自己生产出来的。母亲亲手纺出线,请人织成布,染了颜色,我们叫它“家织布”,有铜钱那样厚。一套衣服老大穿过了,老二老三接着穿还穿不烂。

母亲面对困难的行为态度,教会“我”与困难做斗争的经验。

—— 教益之三

(第八段)她对穷苦农民的同情和对为富不仁者的反感却更强烈了。母亲沉痛的三言两语的诉说以及我亲眼见到的许多不平事实,启发了我幼年时期反抗压迫追求光明的思想,使我决心寻找新的生活。

母亲爱憎分明、支持革命的态度,让“我”拥有了抗争的意识和革命的意志。

—— 教益之四

活动:齐读14、15段,并以思维导图小结

母

亲

勤劳能干,宽厚仁慈

不怕困难,目光长远

爱憎分明,深明大义

强健的身体

勤劳的习惯

困难做斗争的经验

抗争的意识和革命的意志

典

型

事

件

言

行

态

度

文章用典型事件来刻画母亲形象,

用母亲的言行给“我”的教益丰富母亲形象。

方法总结:

这是一篇广大劳动者的颂歌。 作者所怀念和感激的是我们民族赖以生存、进步的最可贵的品格,作者是想要借这一事件中对母亲的怀念和感激,过渡到对千百万同母亲一样平凡而伟大的劳动人民的讴歌和报答之上,这是作者想要达到的最终的归宿。所以作者歌颂母亲的伟大,其实是歌颂中国千百万像母亲一样劳动人民,歌颂他们创造了和创造着中国的历史。

成长过程(幼年受到母亲熏陶而养成一些好习惯——少年受母亲激发而发愤求学——青年获母亲支持参加革命,——母亲逝世感念)

暗线:

三、悼文:精读,品语言特点

活动:这篇文章,字里行间饱含深情。找出这样的关键语句,分析语言特点,体会作者对母

亲的深情。

这一句承接上文,“这样地”即指上文中每天繁重的劳动:“煮饭”“种田”“种菜”“喂猪”“养蚕”“纺棉花”“挑水挑粪”。“整日”,说明从早到晚,没有一丝空闲,没有一天例外。平实的叙述,表达了对母亲的敬重和心疼。

(第五段)母亲这样地整日劳碌着。

(第十二段)母亲年老了,但她永远想念着我,如同我永远想念着她一样。

作者参加革命,不能在母亲身边侍奉,但是母子之间的思念从未因时空阻隔而中断。朴实的语言,表达出作者对母亲的深深怀念以及“子欲养而亲不待”的深深遗憾。

(第十六段)母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。我用什么方法来报答母亲的深恩呢 我将继续尽忠于我们的民族和人民。

平凡的母亲是劳苦大众的一员,他们创造了中国的历史,母亲离他而去,报答母亲最好方式就是尽忠人民。这句通俗的议论充满力量,表达了作者尽忠人民,报答母亲的决心,文章的主旨也因此得以升华!

(第十七段)愿母亲在地下安息!

朱德总司令大孝为国,没能见母亲最后一面,只能用美好的祝愿直接抒发对母亲的感激怀念。

“一语天然万古新,豪华落尽见真淳”。本文所用的手法是平实的,没有铺张渲染的描写,只以朴实、简洁、真切的叙述来表达对母亲的深沉哀悼之情和报答母亲深恩的决心。文章语言朴实无华,却具有撼人心魄的力量,同学们在写作中,也可借鉴这种写法。

小 结

情感:

感恩和怀念

作者通过具体典型的事例、母亲的言行给我的教益、朴实的语言,来刻画母亲的形象,表达对母亲的感激和赞颂。典型的事件能够体现人物的特点,典型的言行能够展现人物的风貌,而朴实语言则能够传递真挚的情感。希望同学们能够在学习生活中关注人物言行,留心典型事件,不断锤炼语言,做到学以致用。

课 堂 体验

作业设计:

学校的党史学习教育主题展要对朱德母亲的事迹进行展览,请你根据本节课所学内容,仿照作者的语言,为朱德的母亲写一篇小传。

贤母完人——朱德母亲钟太夫人

钟太夫人,1858年生于四川省仪陇县周河乡钟家山下一户贫苦家庭。她体格高大,娴淑温婉,19岁时嫁入朱家,家境贫穷,养育了6男2女,朱德排行第三。

钟太夫人身材高大,性情淑和,勤勉孝顺。每天天还没亮就起床,煮饭、种田、种菜、喂猪、养蚕、纺棉、挑水、挑粪;从来不发脾气,不打人、骂人;同长辈、伯叔、妯娌都能和睦相处:用勤劳的双手一心去改变家庭生活的窘况,用宽厚仁慈的态度凝聚家族的力量。这种艰苦而幸福的生活,给少年的朱德留下深刻的印象。

钟太夫人深明大义,思虑杳远,节衣缩食培养朱德,送他去顺庆、成都等地读书,接受更广阔和新鲜的思想,为朱德成中国人民解放军的主要缔造者和开国元勋奠定了坚实的基础。

钟太夫人一生都不曾脱离过劳动,她热爱土地,不辍劳作,生朱德前一分钟还在灶台上煮饭,85岁仍纺棉劳动,强健身体。这给了献身民族革命的朱德强健的身体和坚定的意志。

1944年2月15日,朱德的生母钟太夫人病逝。 中共中央在延安 隆重举行追悼大会,这是中国共产党历史上仅有的一次为党的领导人的母亲举行的公祭仪式 。

提起了母亲,朱德将军满脸温情和悲痛。生他的时候,母亲不过二十刚过的年龄。她比一般妇女要高大一些,强壮一些,裤子和短褂上,左一块右一块都是补丁,两只手上突显着粗粗的血管,由于操劳过度,面色已是黝黑,蓬蓬的头发在后颈上挽成一个发髻,两只大大的褐色眼睛里充满了贤惠,充满了忧愁。

(摘自史沫特莱《伟大的道路》)

7 回忆我的母亲

【课前预备】

1944年4月10日,延安各界隆重举行追悼八路军总司令朱德的母亲钟太夫人大会,这是中国共产党历史上仅有的一次为党的领导人的母亲举行的公祭仪式。

下午2时,延安各界代表1000多人集结在杨家岭大礼堂,中共中央、陕甘宁边区政府的领导人毛泽东、周恩来、林伯渠等,延安农民劳动英雄田二鸿、工人劳动英雄郝作明和士绅商民代表均参加了此次追悼大会。

悼堂布置得庄严肃穆,灵前香烟缭绕,灵幕上高悬着“精神不朽”的大红旗。悼堂四周挂满了延安各界的挽联。

追悼会在低沉的哀乐声中开始,全体起立默哀。主祭人朱德、康克清就位,敬香献爵。然后由谢觉哉代读朱德祭文。

1、根据新闻内容拟写标题

延安各界隆重举行追悼大会

2、查阅资料,完成人物名片

朱德,字玉阶,四川仪陇人。1909年考入云南陆军讲武堂,同年加入孙中山领导的革命团体中国同盟会。在十月革命和五四运动的影响下,为寻求革命真理赴 求学,经周恩来介绍加入中国共产党。1927年8月1日,朱德参加了八一 ,并领导了井冈山革命根据地的创建工作。 时期,朱德任国民革命军第八路军总指挥,深入敌后,建立抗日根据地。他在解放战争中,任中国人民解放军 。他是中国人民解放军的主要缔造者之一,是中华人民共和国的开国元勋。

3、学习字词,理解性区别同形字

溺爱(nì):淹没,过分地。

劳碌(lù):繁忙。

佃农(diàn):租种地主或官府土地的农民。

私塾(shú):旧时家庭或教师自己设立的教学场所。

不辍(chuò):不止;不绝。

妯娌(zhóu li):兄弟的妻子的合称。

周济:在物质上给以帮助。

为富不仁:剥削者为了发财致富,心狠手毒,没有一点儿仁慈的心肠。

任劳任怨:做事不辞劳苦,不怕别人埋怨。

碌:从石,录声。本义:用来轧脱谷

粒的农具,引申为平凡、繁忙。

禄:从示,录声。本义:福气、福运。

点缀(zhuì):装饰。

拾掇(duō):收拾,整修

啜泣(chuò ):抽噎。

不辍(chuò):不听。

又双叒叕【yòu shuāng ruò zhuó 】:

比喻次数过于密集和频繁。

一、忆文:跳读,理事件识人

活动:本文题目为《回忆我的母亲》,作者回忆了母亲哪些往事,这些事例都围绕哪个关键

词展开的,分别表现了母亲怎样的品格

(1)齐读第一段,画出关键词:

勤劳

情感基调:深沉、悲痛

作者围绕“勤劳”回忆母亲“很多事情”(2--13),抒发了对母亲的深深怀念和无比崇敬的感情。

(2)学生分组选择一件事进行概括,要求有概括的痕迹和过程。

(第三段) 母亲一共生了十三个儿女。因为家境贫穷,无法全部养活,只留下了八个,以后再生下的被迫溺死了。这在母亲心里是多么惨痛悲哀和无可奈何的事情啊!母亲把八个孩子一手养大成人。可是她的时间大半被家务和耕种占去了,没法多照顾孩子,只好让孩子们在地里爬着。

含辛茹苦

【示例一】

八个孩子一手养大成人

时间大半被家务和耕种占去了

过程:

养育子女

提炼

阅读——筛选——集中——优化

(第五段)母亲这样地整日劳碌着。我到四五岁时就很自然地在旁边帮她的忙,到八九岁时就不但能挑能背,还会种地了。记得那时我从私塾回家,常见母亲在灶上汗流满面地烧饭,我就悄悄把书一放,挑水或放牛去了。有的季节里,我上午读书,下午种地;一到农忙,便整日在地里跟着母亲劳动。这个时期母亲教给我许多生产知识。

同学甲 : 我帮母亲做繁杂的家务

同学乙: 母亲边做边教我生产知识

注意:

问题:下面是两位同学对第五段母亲事件的

概括,你觉得哪一则更合适?

以主要人物作为表述对象,叙述主体要明确。

【示例二】

勤劳的家庭是有规律有组织的…每天天还没亮,母亲就第一个起身,接着听见祖父起来的声音,接着大家都离开床铺,喂猪的喂猪,砍柴的砍柴,挑水的挑水。母亲在家庭里极能任劳任怨。她性格和蔼,没有打骂过我们,也没有同任何人吵过架。因此,虽然在这样的大家庭里,长幼、伯叔、妯娌相处都很和睦。母亲同情贫苦的人——这是朴素的阶级意识,虽然自己不富裕,还周济和照顾比自己更穷的亲戚。她自己是很节省的。父亲有时吸点旱烟,喝点酒;母亲管束着我们,不允许我们染上一点。母亲那种勤劳俭朴的习惯,母亲那种宽厚仁慈的态度,至今还在我心中留有深刻的印象。

协调家务,周济亲戚

①母亲就第一个起身

②没有打骂过我们

③周济和照顾比自己更穷的亲戚

筛选

(抒情性语句,不是具体事件)

④勤劳俭朴、宽厚仁慈

(与“勤奋”无关,不是主要事件)

×

【示例三】

×

3、含辛茹苦,养育子女

4、整日不歇,辛勤劳动

5、教我生产知识

6、维系用度,自给自足

7、协调家务,周济他人

8、面对旱灾地主不灰心

9、

10、支持并慰勉我的革命

11、

12、

13、热爱生产,不辍劳作

东挪西借,送我读书

支持革命,甘当农妇

不离土地,一直劳作

贫苦的家境

平凡中的伟大

广阔的社会

(3)形成思维导图:

方法总结:

1、关注叙述性语言,删去抒情议论的评价性语句。

2、以主要人物作为表述对象,删去其他人物的事迹。

3、抓体现人物主要品格的事件,删去次要事件。

3、含辛茹苦,养育子女

4、整日不歇,辛勤劳动

5、教我生产知识

6、维系用度,自给自足

7、协调家务,周济他人

8、面对旱灾地主不灰心

9、 东挪西借,送我读书

10、支持并慰勉我的革命

11、不离土地,一直劳作

12、支持革命,甘当农妇

13、热爱生产,不辍劳作

(4)这些事例表现了母亲怎样的品格

勤劳能干,宽厚仁慈

不怕困难,目光长远

爱憎分明,深明大义

小 结

母亲

家境贫苦

勤劳能干

宽厚仁慈

天灾人祸

社会发展

不怕困难,目光长远

爱憎分明,深明大义

伟大

平凡

这是一篇优美的回忆性散文,以时间为经线,以母亲品德为纬线,撷取母亲一生中朴素而又有代表性的一些典型事件,把它们巧妙的编织在一起,来反映母亲的平凡而伟大的形象。

母亲勤劳的品质

明线:

二、颂文:悟读,感母亲教益

活动:作者在回忆往事之后,深情地写道:“我应该感谢母亲。”结合课文内容,说说“我”从

母亲身上得到了哪些教益。

(第五段)记得那时我从私塾回家,常见母亲在灶上汗流满面地烧饭,我就悄悄把书一放,挑水或放牛去了。有的季节里,我上午读书,下午种地;一到农忙,便整日在地里跟着母亲劳动。

帮她劳作的过程中,母亲又教给“我”生产的知识,让“我”拥有强健的身体。

—— 教益之一

母亲勤劳的行为起了潜移默化的作用,教“我”养成勤劳的习惯

(第十三段)母亲最大的特点是一生不曾脱离过劳动。母亲生我前一分钟还在灶上煮饭。虽到老年,仍然热爱生产。去年另一封外甥的家信中说:“外祖母大人因年老关系,今年不比往年健康,但仍不辍劳作,尤喜纺棉。”

—— 教益之二

(第六段)这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋味。赶上丰年,才能缝上一些新衣服,衣服也是自己生产出来的。母亲亲手纺出线,请人织成布,染了颜色,我们叫它“家织布”,有铜钱那样厚。一套衣服老大穿过了,老二老三接着穿还穿不烂。

母亲面对困难的行为态度,教会“我”与困难做斗争的经验。

—— 教益之三

(第八段)她对穷苦农民的同情和对为富不仁者的反感却更强烈了。母亲沉痛的三言两语的诉说以及我亲眼见到的许多不平事实,启发了我幼年时期反抗压迫追求光明的思想,使我决心寻找新的生活。

母亲爱憎分明、支持革命的态度,让“我”拥有了抗争的意识和革命的意志。

—— 教益之四

活动:齐读14、15段,并以思维导图小结

母

亲

勤劳能干,宽厚仁慈

不怕困难,目光长远

爱憎分明,深明大义

强健的身体

勤劳的习惯

困难做斗争的经验

抗争的意识和革命的意志

典

型

事

件

言

行

态

度

文章用典型事件来刻画母亲形象,

用母亲的言行给“我”的教益丰富母亲形象。

方法总结:

这是一篇广大劳动者的颂歌。 作者所怀念和感激的是我们民族赖以生存、进步的最可贵的品格,作者是想要借这一事件中对母亲的怀念和感激,过渡到对千百万同母亲一样平凡而伟大的劳动人民的讴歌和报答之上,这是作者想要达到的最终的归宿。所以作者歌颂母亲的伟大,其实是歌颂中国千百万像母亲一样劳动人民,歌颂他们创造了和创造着中国的历史。

成长过程(幼年受到母亲熏陶而养成一些好习惯——少年受母亲激发而发愤求学——青年获母亲支持参加革命,——母亲逝世感念)

暗线:

三、悼文:精读,品语言特点

活动:这篇文章,字里行间饱含深情。找出这样的关键语句,分析语言特点,体会作者对母

亲的深情。

这一句承接上文,“这样地”即指上文中每天繁重的劳动:“煮饭”“种田”“种菜”“喂猪”“养蚕”“纺棉花”“挑水挑粪”。“整日”,说明从早到晚,没有一丝空闲,没有一天例外。平实的叙述,表达了对母亲的敬重和心疼。

(第五段)母亲这样地整日劳碌着。

(第十二段)母亲年老了,但她永远想念着我,如同我永远想念着她一样。

作者参加革命,不能在母亲身边侍奉,但是母子之间的思念从未因时空阻隔而中断。朴实的语言,表达出作者对母亲的深深怀念以及“子欲养而亲不待”的深深遗憾。

(第十六段)母亲是一个平凡的人,她只是中国千百万劳动人民中的一员,但是,正是这千百万人创造了和创造着中国的历史。我用什么方法来报答母亲的深恩呢 我将继续尽忠于我们的民族和人民。

平凡的母亲是劳苦大众的一员,他们创造了中国的历史,母亲离他而去,报答母亲最好方式就是尽忠人民。这句通俗的议论充满力量,表达了作者尽忠人民,报答母亲的决心,文章的主旨也因此得以升华!

(第十七段)愿母亲在地下安息!

朱德总司令大孝为国,没能见母亲最后一面,只能用美好的祝愿直接抒发对母亲的感激怀念。

“一语天然万古新,豪华落尽见真淳”。本文所用的手法是平实的,没有铺张渲染的描写,只以朴实、简洁、真切的叙述来表达对母亲的深沉哀悼之情和报答母亲深恩的决心。文章语言朴实无华,却具有撼人心魄的力量,同学们在写作中,也可借鉴这种写法。

小 结

情感:

感恩和怀念

作者通过具体典型的事例、母亲的言行给我的教益、朴实的语言,来刻画母亲的形象,表达对母亲的感激和赞颂。典型的事件能够体现人物的特点,典型的言行能够展现人物的风貌,而朴实语言则能够传递真挚的情感。希望同学们能够在学习生活中关注人物言行,留心典型事件,不断锤炼语言,做到学以致用。

课 堂 体验

作业设计:

学校的党史学习教育主题展要对朱德母亲的事迹进行展览,请你根据本节课所学内容,仿照作者的语言,为朱德的母亲写一篇小传。

贤母完人——朱德母亲钟太夫人

钟太夫人,1858年生于四川省仪陇县周河乡钟家山下一户贫苦家庭。她体格高大,娴淑温婉,19岁时嫁入朱家,家境贫穷,养育了6男2女,朱德排行第三。

钟太夫人身材高大,性情淑和,勤勉孝顺。每天天还没亮就起床,煮饭、种田、种菜、喂猪、养蚕、纺棉、挑水、挑粪;从来不发脾气,不打人、骂人;同长辈、伯叔、妯娌都能和睦相处:用勤劳的双手一心去改变家庭生活的窘况,用宽厚仁慈的态度凝聚家族的力量。这种艰苦而幸福的生活,给少年的朱德留下深刻的印象。

钟太夫人深明大义,思虑杳远,节衣缩食培养朱德,送他去顺庆、成都等地读书,接受更广阔和新鲜的思想,为朱德成中国人民解放军的主要缔造者和开国元勋奠定了坚实的基础。

钟太夫人一生都不曾脱离过劳动,她热爱土地,不辍劳作,生朱德前一分钟还在灶台上煮饭,85岁仍纺棉劳动,强健身体。这给了献身民族革命的朱德强健的身体和坚定的意志。

1944年2月15日,朱德的生母钟太夫人病逝。 中共中央在延安 隆重举行追悼大会,这是中国共产党历史上仅有的一次为党的领导人的母亲举行的公祭仪式 。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读