23《孟子》三章《得道多助,失道寡助》课件

文档属性

| 名称 | 23《孟子》三章《得道多助,失道寡助》课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-11-22 15:27:38 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

同学们我们本学期学的第一课《消息二则》中的《人民解放军百万大军横渡长江》中西路军胜利的原因之一就是“得人心”。事实上,正义的战争必将得到广泛的支持,取得最终的胜利。这个道理,早在二千多年前我国的大思想家孟子就提出过。孟子的许多主张,对后世影响深远。今天,我们就来学习《孟子》三章,了解孟子的主张,学习文章严密的论证方法。

新课导入

23 《孟子》三章

了解孟子及其作品,背诵课文,积累课文中的名言警句。

借助注释和工具书大致读懂课文,了解主要内容,把握文章的观点和思路。(重点)

通过反复诵读,体会孟子说理的特点。(难点)

体会“人和”“大丈夫”的内涵,理解“生于忧患,死于安乐”的道理,体会行仁政、走正道、经磨炼对个人和国家的重要作用。(重点)

学习目标

孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一。地位仅次于孔子,有“亚圣”之称,与孔子并称“孔孟”。孟子主张以“仁政”治理天下,并提出“民贵君轻”的民本思想。

至圣:孔子。

作者简介

《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作,共七篇(《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》),一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。它是儒家经典之一,对后世散文的发展有很大影响。南宋时,朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起,称为“四书”。

其显著特点:①长于言辞,气势磅礴,论证严密,雄辩色彩鲜明,富有说服力和感染力;②善于以典型事例、比喻和寓言阐述道理,化抽象为具体,生动易懂。

“五经”即《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

纵横家

战国时从事政治外交活动的谋士。《汉书·艺文志》列为“九流”之一。主要人物有苏秦、张仪等。“苏秦合纵,张仪连横,南与北合为纵,西与东合为横”(《淮南子·览冥》高诱注)。他们分别代表合纵(六国联合拒秦)、连横(六国分别事秦)两派,故有纵横家之称。《战国策》所述皆纵横家的活动和合纵连横之术。1973年长沙马王堆出土帛书《战国纵横家书》,与该书内容相似。

知识备查

得道多助,失道寡助

第1课时

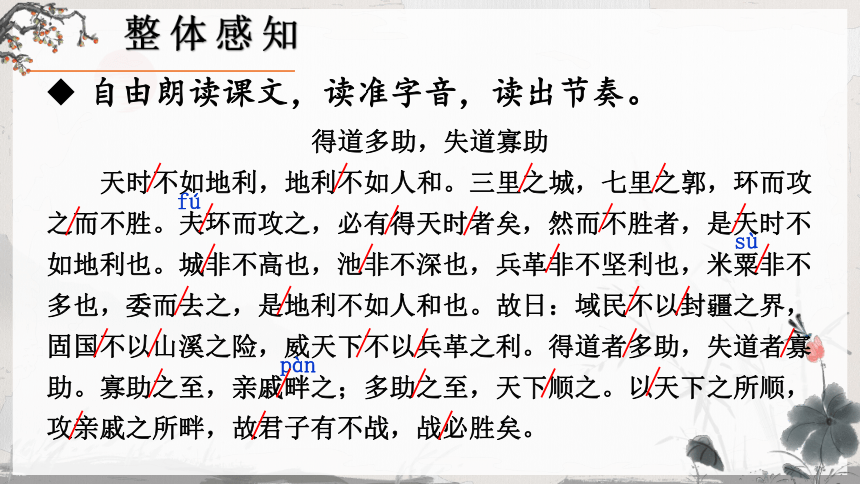

自由朗读课文,读准字音,读出节奏。

得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故日:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

整体感知

fú

sù

pàn

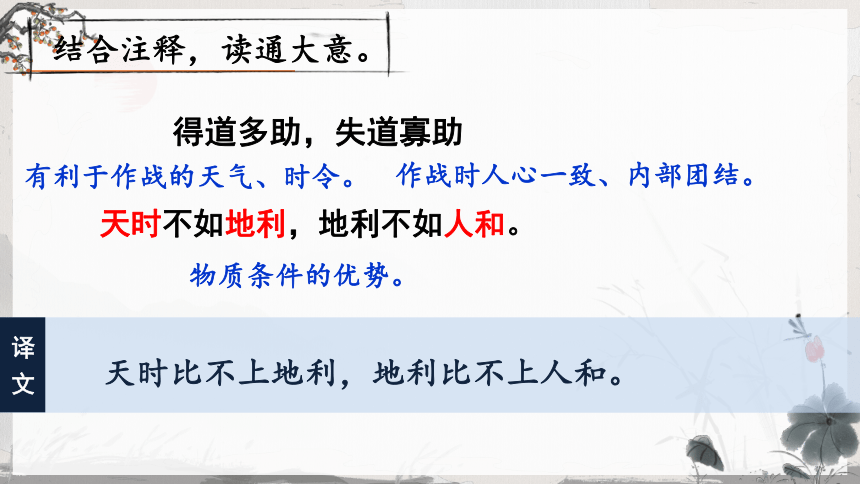

结合注释,读通大意。

天时比不上地利,地利比不上人和。

译 文

得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。

有利于作战的天气、时令。

物质条件的优势。

作战时人心一致、内部团结。

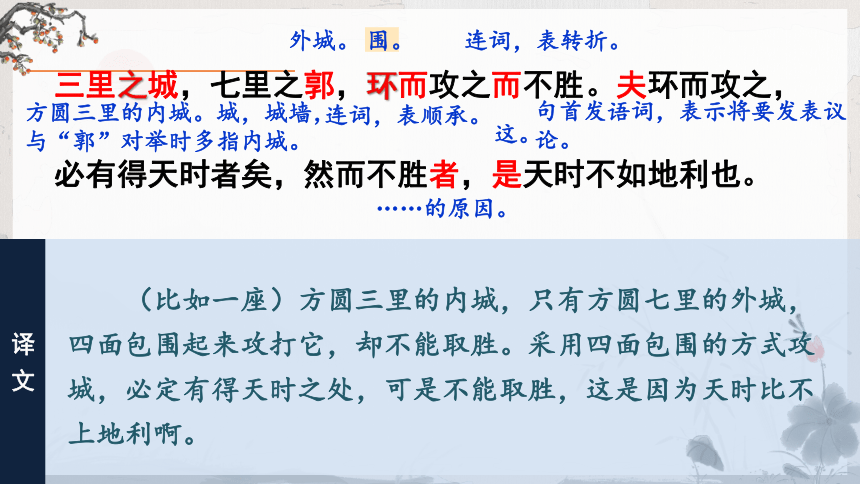

(比如一座)方圆三里的内城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,必定有得天时之处,可是不能取胜,这是因为天时比不上地利啊。

译 文

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,

必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

方圆三里的内城。城,城墙,与“郭”对举时多指内城。

外城。

围。

连词,表转折。

这。

连词,表顺承。

句首发语词,表示将要发表议论。

……的原因。

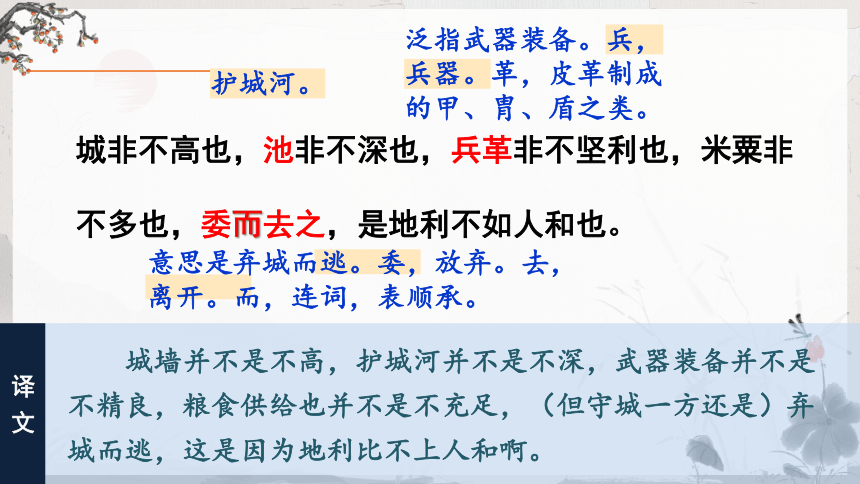

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非

不多也,委而去之,是地利不如人和也。

泛指武器装备。兵,兵器。革,皮革制成的甲、胄、盾之类。

意思是弃城而逃。委,放弃。去,离开。而,连词,表顺承。

城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,(但守城一方还是)弃城而逃,这是因为地利比不上人和啊。

译 文

护城河。

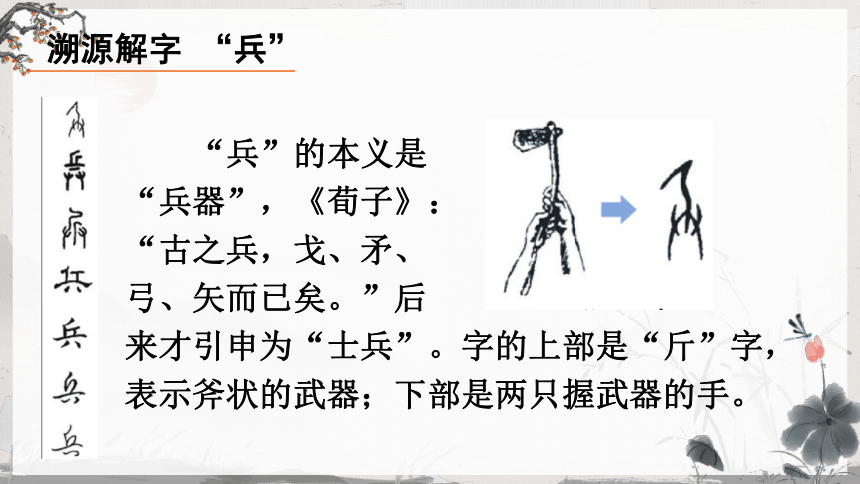

溯源解字 “兵”

“兵”的本义是

“兵器”,《荀子》:

“古之兵,戈、矛、

弓、矢而已矣。”后

来才引申为“士兵”。字的上部是“斤”字,表示斧状的武器;下部是两只握武器的手。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下

不以兵革之利。

限制在疆域内,居住。

介词,凭借、靠。

巩固。

震慑。

所以说:使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

译 文

助词,的。

得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助

之至,天下顺之。

指能够施行治国的正道,即行仁政。

极点。

动词,到。

能行仁政的君主,支持、帮助他的人就多;不行仁政的君主,支持、帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

译 文

内外亲属,包括父系亲属和母系亲属。

同“叛”,背叛。

代词,……的人。

归顺,服从。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,

战必胜矣。

这里指能行仁政的君主,即上文所说

的“得道者”。

凭着天下人都归顺的条件,去攻打那连亲人都反对的寡助之君,所以能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

译 文

介词,凭借。

通假字

亲戚畔之

(“畔”同“叛”,背叛)

字词清单

古今异义

委而去之

委而去之

七里之郭

池非不深也

兵革非不坚利也

(古义:放弃。 今义:委任。)

[古义:离开。 今义:从所在地到别

的地方(跟“来”相对)。]

(古义:外城。 今义:姓氏。)

(古义:护城河。 今义:池塘。)

(古义:兵器。 今义:军人。)

相委而去(《陈太丘与友期行》)

·

利

天时不如地利

兵革非不坚利也

(名词,有利形势)

(形容词,锐利、锋利)

城

三里之城

城非不高也

(名词,内城)

(名词,城墙)

而

环而攻之而不胜

委而去之

(连词,表转折)

(连词,表顺承)

一词多义

之

三里之城

夫环而攻之

(代词,它,指“三里之城”)

(助词,的)

寡助之至

攻亲戚之所畔

(动词,到)

(助词,用于主谓之间,取消句子独立性,无实义)

威天下不以兵革之利

(形容词用作动词,震慑)

词类活用

域民不以封疆之界

(名词用作动词,限制在疆域内、居住)

固国不以山溪之险

(形容词用作动词,巩固)

然而不胜者,是天时不如地利也

(“……者,……也”表判断)

判断句:

文言句式

城非不高也,池非不深也

(“……非……也”表判断)

《得道多助,失道寡助》这篇短文的观点是什么?

研读赏析

方法指导:

(1)观点定义:作者对议论的问题所持的见解和主张。

(2)观点特点:正确、鲜明、新颖;多为完整的判断句。

(3)呈现形式:标题即观点;开头或结尾提出观点;罗列现象举出实例后提出观点;摆出对方错误观点分析否定后提出观点;需自己概括归纳出观点。

观点:天时不如地利,地利不如人和。

方法指导:

(1)定义:就是作者在论述某个观点时的思维过程。即先

后都做了哪些事。其语言表述形式是:作者先......然后.......接着......再.......进而.......又.......然后.....最后......

(2)梳理方法:明确观点——抓住结构思路的语言标志将文章分层——概括每层内容,并用关联词进行整体联结。

梳理作者的论证思路。

研读赏析

学习任务单

提出观点

①___________________________

分析论述

战争层面

治国层面

“人和”之重要

失道者寡助

得出结论

天时不如地利,地利不如人和

得道者多助

攻城战例

守城战例

对比

域民

固国

威天下

反面

亲戚畔之

④________

不以

君子战必胜

天时<地利

地利<②_____

封疆之界

山溪之险

③________

人和

兵革之利

天下顺之

【梳理思路】用“ ”画出文中的观点句,用“//”划分文章层次,并梳理论述思路。

《得道多助失道寡助》论证思路:

作者首先开篇提出中心论点:“天时不如地利,地利不如人和”;

接着举出一个战争的事例:以攻方失利论证天时不如地利;以守方失利论证地利不如人和。由此论证战争需要人和。

研读赏析

然后作者运用一组排比否定,论证治国需要人和。

最后得出结论:得道多助失道寡助。表明只有实行仁政才能得民心,再次强调了人和的重要性。

研读赏析

逐层论证,层层深入。文章开门见山提出中心论点,接着运用战例,分别论证了“天时不如地利”“地利不如人和”,突出了“人和”的重要性;接着进一步阐发,说明欲得“人和”,必先要“得道”。

全文紧紧围绕得“人和”这一中心,环环相扣,逐层推理,显示出极其严密的论证艺术和极强的逻辑性。

小结:这篇短论在论证方法上有什么特色?

《孟子》文章素以“雄辩”著称,语言生动形象、犀利深刻又气势磅礴,结合文本分析、总结文章是如何达到这一效果的。

方法指导:

可梳理文本运用了哪些手法,不同手法又造成了哪些不同的语言风格。

研读赏析

1、天时不如地利,地利不如人和。

运用顶真的修辞手法,提出观点,指出决定战争胜负的三要素——“天时”“地利”“人和”,突出“人和”是克敌制胜的首要条件。

顶 真

顶真是一种修辞手法,指用上句结尾的字或词做下一句的开头,如“归来见天子,天子坐明堂”(《木兰诗》)。

温馨提示

研读赏析

2、城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

四个双重否定句构成排比,极力铺陈守方所具备的“地利”条件,以其弃城而逃的结果论述“地利不如人和”的观点。

研读赏析

3、域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

连用三个否定句构成排比,否定“封疆之界”“山溪之险”“兵革之利”的作用,从反面强调“人和”的重要性。由此,将论述范围由战争推及治国。

研读赏析

不可以。

原因:

域民

固国

威天下

治国的三个阶段

递进关系

环环相扣

这三个句子可以调换顺序吗?为什么?

研读赏析

结合课文内容说说你对“得道者多助,失道者寡助”的理解,并另举一两个事例来证明这个观点。

理解:施行仁政的君主会得到广泛的拥护,不行仁政的君主则会失去民心。

事例:周文王和商纣王的故事能证明这一观点。文王姬昌为西伯时,“笃仁,敬老,慈少”,礼贤下士,善养老者,所以人民拥护,贤士归心,为后来周代商而立奠定了基础。商纣王虽然天资敏捷,“材力过人”,却不行仁政,“厚赋税以实鹿台之钱,而盈巨桥之粟”,以酷刑残害臣民,最终“民罔不欲丧”,众叛亲离,葬送了商朝。

学习文言文要注意联系现实,古为今用,赋予经典作品以时代意义。对于“得道者多助,失道者寡助”,你是如何认识的?

孟子的这一主张是说,不管是打仗还是治国都要顺应民心,反映了孟子在那个特定历史发展阶段中的远见卓识,即使在今天也具有借鉴意义。

深入探究

“得道者多助,失道者寡助”这一中国儒家思想对维护和平、避免战争有一定借鉴意义。强权只能横行一时,绝不可能长久。是否合乎道义正成为一国处理国际关系的判断标准。

孟子的这一理论更适用于科学不发达的古代社会。在科技迅猛发展的今天,“威天下”不仅需要“天时”“地利”“人和”,也需要强大的国防实力和先进的军事力量。

深入探究

得道多助,失道寡助

论点

——天时不如地利,地利不如人和

进攻——天时不如地利

论据

防御——地利不如人和

域民——不以封疆之界

类推

固国——不以山溪之险

威天下——不以兵革之利

结论

得道者多助——天下顺之

失道者寡助——亲戚畔之

施行仁政

战争需要人和

治国需要人和

思维导图

文章通过对天时、地利、人和三个条件的比较,阐述了“人和”对战争胜利的决定性作用,得出了“得道多助,失道寡助”的论断,阐明了施行仁政的重要性。

主旨归纳

同学们我们本学期学的第一课《消息二则》中的《人民解放军百万大军横渡长江》中西路军胜利的原因之一就是“得人心”。事实上,正义的战争必将得到广泛的支持,取得最终的胜利。这个道理,早在二千多年前我国的大思想家孟子就提出过。孟子的许多主张,对后世影响深远。今天,我们就来学习《孟子》三章,了解孟子的主张,学习文章严密的论证方法。

新课导入

23 《孟子》三章

了解孟子及其作品,背诵课文,积累课文中的名言警句。

借助注释和工具书大致读懂课文,了解主要内容,把握文章的观点和思路。(重点)

通过反复诵读,体会孟子说理的特点。(难点)

体会“人和”“大丈夫”的内涵,理解“生于忧患,死于安乐”的道理,体会行仁政、走正道、经磨炼对个人和国家的重要作用。(重点)

学习目标

孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一。地位仅次于孔子,有“亚圣”之称,与孔子并称“孔孟”。孟子主张以“仁政”治理天下,并提出“民贵君轻”的民本思想。

至圣:孔子。

作者简介

《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作,共七篇(《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章》《告子》《尽心》),一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。它是儒家经典之一,对后世散文的发展有很大影响。南宋时,朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起,称为“四书”。

其显著特点:①长于言辞,气势磅礴,论证严密,雄辩色彩鲜明,富有说服力和感染力;②善于以典型事例、比喻和寓言阐述道理,化抽象为具体,生动易懂。

“五经”即《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

纵横家

战国时从事政治外交活动的谋士。《汉书·艺文志》列为“九流”之一。主要人物有苏秦、张仪等。“苏秦合纵,张仪连横,南与北合为纵,西与东合为横”(《淮南子·览冥》高诱注)。他们分别代表合纵(六国联合拒秦)、连横(六国分别事秦)两派,故有纵横家之称。《战国策》所述皆纵横家的活动和合纵连横之术。1973年长沙马王堆出土帛书《战国纵横家书》,与该书内容相似。

知识备查

得道多助,失道寡助

第1课时

自由朗读课文,读准字音,读出节奏。

得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故日:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

整体感知

fú

sù

pàn

结合注释,读通大意。

天时比不上地利,地利比不上人和。

译 文

得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。

有利于作战的天气、时令。

物质条件的优势。

作战时人心一致、内部团结。

(比如一座)方圆三里的内城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,必定有得天时之处,可是不能取胜,这是因为天时比不上地利啊。

译 文

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,

必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

方圆三里的内城。城,城墙,与“郭”对举时多指内城。

外城。

围。

连词,表转折。

这。

连词,表顺承。

句首发语词,表示将要发表议论。

……的原因。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非

不多也,委而去之,是地利不如人和也。

泛指武器装备。兵,兵器。革,皮革制成的甲、胄、盾之类。

意思是弃城而逃。委,放弃。去,离开。而,连词,表顺承。

城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,(但守城一方还是)弃城而逃,这是因为地利比不上人和啊。

译 文

护城河。

溯源解字 “兵”

“兵”的本义是

“兵器”,《荀子》:

“古之兵,戈、矛、

弓、矢而已矣。”后

来才引申为“士兵”。字的上部是“斤”字,表示斧状的武器;下部是两只握武器的手。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下

不以兵革之利。

限制在疆域内,居住。

介词,凭借、靠。

巩固。

震慑。

所以说:使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

译 文

助词,的。

得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助

之至,天下顺之。

指能够施行治国的正道,即行仁政。

极点。

动词,到。

能行仁政的君主,支持、帮助他的人就多;不行仁政的君主,支持、帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。

译 文

内外亲属,包括父系亲属和母系亲属。

同“叛”,背叛。

代词,……的人。

归顺,服从。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,

战必胜矣。

这里指能行仁政的君主,即上文所说

的“得道者”。

凭着天下人都归顺的条件,去攻打那连亲人都反对的寡助之君,所以能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

译 文

介词,凭借。

通假字

亲戚畔之

(“畔”同“叛”,背叛)

字词清单

古今异义

委而去之

委而去之

七里之郭

池非不深也

兵革非不坚利也

(古义:放弃。 今义:委任。)

[古义:离开。 今义:从所在地到别

的地方(跟“来”相对)。]

(古义:外城。 今义:姓氏。)

(古义:护城河。 今义:池塘。)

(古义:兵器。 今义:军人。)

相委而去(《陈太丘与友期行》)

·

利

天时不如地利

兵革非不坚利也

(名词,有利形势)

(形容词,锐利、锋利)

城

三里之城

城非不高也

(名词,内城)

(名词,城墙)

而

环而攻之而不胜

委而去之

(连词,表转折)

(连词,表顺承)

一词多义

之

三里之城

夫环而攻之

(代词,它,指“三里之城”)

(助词,的)

寡助之至

攻亲戚之所畔

(动词,到)

(助词,用于主谓之间,取消句子独立性,无实义)

威天下不以兵革之利

(形容词用作动词,震慑)

词类活用

域民不以封疆之界

(名词用作动词,限制在疆域内、居住)

固国不以山溪之险

(形容词用作动词,巩固)

然而不胜者,是天时不如地利也

(“……者,……也”表判断)

判断句:

文言句式

城非不高也,池非不深也

(“……非……也”表判断)

《得道多助,失道寡助》这篇短文的观点是什么?

研读赏析

方法指导:

(1)观点定义:作者对议论的问题所持的见解和主张。

(2)观点特点:正确、鲜明、新颖;多为完整的判断句。

(3)呈现形式:标题即观点;开头或结尾提出观点;罗列现象举出实例后提出观点;摆出对方错误观点分析否定后提出观点;需自己概括归纳出观点。

观点:天时不如地利,地利不如人和。

方法指导:

(1)定义:就是作者在论述某个观点时的思维过程。即先

后都做了哪些事。其语言表述形式是:作者先......然后.......接着......再.......进而.......又.......然后.....最后......

(2)梳理方法:明确观点——抓住结构思路的语言标志将文章分层——概括每层内容,并用关联词进行整体联结。

梳理作者的论证思路。

研读赏析

学习任务单

提出观点

①___________________________

分析论述

战争层面

治国层面

“人和”之重要

失道者寡助

得出结论

天时不如地利,地利不如人和

得道者多助

攻城战例

守城战例

对比

域民

固国

威天下

反面

亲戚畔之

④________

不以

君子战必胜

天时<地利

地利<②_____

封疆之界

山溪之险

③________

人和

兵革之利

天下顺之

【梳理思路】用“ ”画出文中的观点句,用“//”划分文章层次,并梳理论述思路。

《得道多助失道寡助》论证思路:

作者首先开篇提出中心论点:“天时不如地利,地利不如人和”;

接着举出一个战争的事例:以攻方失利论证天时不如地利;以守方失利论证地利不如人和。由此论证战争需要人和。

研读赏析

然后作者运用一组排比否定,论证治国需要人和。

最后得出结论:得道多助失道寡助。表明只有实行仁政才能得民心,再次强调了人和的重要性。

研读赏析

逐层论证,层层深入。文章开门见山提出中心论点,接着运用战例,分别论证了“天时不如地利”“地利不如人和”,突出了“人和”的重要性;接着进一步阐发,说明欲得“人和”,必先要“得道”。

全文紧紧围绕得“人和”这一中心,环环相扣,逐层推理,显示出极其严密的论证艺术和极强的逻辑性。

小结:这篇短论在论证方法上有什么特色?

《孟子》文章素以“雄辩”著称,语言生动形象、犀利深刻又气势磅礴,结合文本分析、总结文章是如何达到这一效果的。

方法指导:

可梳理文本运用了哪些手法,不同手法又造成了哪些不同的语言风格。

研读赏析

1、天时不如地利,地利不如人和。

运用顶真的修辞手法,提出观点,指出决定战争胜负的三要素——“天时”“地利”“人和”,突出“人和”是克敌制胜的首要条件。

顶 真

顶真是一种修辞手法,指用上句结尾的字或词做下一句的开头,如“归来见天子,天子坐明堂”(《木兰诗》)。

温馨提示

研读赏析

2、城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

四个双重否定句构成排比,极力铺陈守方所具备的“地利”条件,以其弃城而逃的结果论述“地利不如人和”的观点。

研读赏析

3、域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

连用三个否定句构成排比,否定“封疆之界”“山溪之险”“兵革之利”的作用,从反面强调“人和”的重要性。由此,将论述范围由战争推及治国。

研读赏析

不可以。

原因:

域民

固国

威天下

治国的三个阶段

递进关系

环环相扣

这三个句子可以调换顺序吗?为什么?

研读赏析

结合课文内容说说你对“得道者多助,失道者寡助”的理解,并另举一两个事例来证明这个观点。

理解:施行仁政的君主会得到广泛的拥护,不行仁政的君主则会失去民心。

事例:周文王和商纣王的故事能证明这一观点。文王姬昌为西伯时,“笃仁,敬老,慈少”,礼贤下士,善养老者,所以人民拥护,贤士归心,为后来周代商而立奠定了基础。商纣王虽然天资敏捷,“材力过人”,却不行仁政,“厚赋税以实鹿台之钱,而盈巨桥之粟”,以酷刑残害臣民,最终“民罔不欲丧”,众叛亲离,葬送了商朝。

学习文言文要注意联系现实,古为今用,赋予经典作品以时代意义。对于“得道者多助,失道者寡助”,你是如何认识的?

孟子的这一主张是说,不管是打仗还是治国都要顺应民心,反映了孟子在那个特定历史发展阶段中的远见卓识,即使在今天也具有借鉴意义。

深入探究

“得道者多助,失道者寡助”这一中国儒家思想对维护和平、避免战争有一定借鉴意义。强权只能横行一时,绝不可能长久。是否合乎道义正成为一国处理国际关系的判断标准。

孟子的这一理论更适用于科学不发达的古代社会。在科技迅猛发展的今天,“威天下”不仅需要“天时”“地利”“人和”,也需要强大的国防实力和先进的军事力量。

深入探究

得道多助,失道寡助

论点

——天时不如地利,地利不如人和

进攻——天时不如地利

论据

防御——地利不如人和

域民——不以封疆之界

类推

固国——不以山溪之险

威天下——不以兵革之利

结论

得道者多助——天下顺之

失道者寡助——亲戚畔之

施行仁政

战争需要人和

治国需要人和

思维导图

文章通过对天时、地利、人和三个条件的比较,阐述了“人和”对战争胜利的决定性作用,得出了“得道多助,失道寡助”的论断,阐明了施行仁政的重要性。

主旨归纳

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读