北师大版高中历史必修三:5.13新中国的科技成就 复习题(附详细解答和分析)

文档属性

| 名称 | 北师大版高中历史必修三:5.13新中国的科技成就 复习题(附详细解答和分析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 91.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-04-21 11:16:42 | ||

图片预览

文档简介

第13课 新中国的科技成就

一、选择题

1.(2015·江苏扬州高二第一学期期末·12)1964年10月16日,寓居美国的李宗仁向来访者说:“西方人终于将我们视为一个智慧的民族了。”当时使西方人观念发生变化的直接原因是( )

A.中国成功爆炸了第一颗原子弹 B.中国首次人工合成结晶牛胰岛素

C.中国掌握了载人航天技术 D.中国成功发射了第一颗人造地球卫星

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功,打破了美苏两国对核技术和空间技术的垄断,标志着中国科技水平进入到世界前列,提高了中国的国际地位、扩大了中国的国际影响,增强了中国人民的自信心和民族自豪感,故A项正确;1965年,人工合成结晶牛胰岛素在中国首次实现,与题干时间不符,故B项错误;2003年,“神舟5号”飞行成功,中国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家,时间不符,故C项错误;1970年,中国成功发射了第一颗人造地球卫星“东方红一号”,时间不符,故D项错误。

【答案】A

2.(2015·江苏南通一模·11)法国《费加罗报》1970年4月27日发表时事评论:“人们可以说,并且人们在说:中国是继苏联、美国、法国和日本之后的第五个空间大国。不,中国是第三个空间大国,实际上,凭时间的排列没有根据技术能力排列重要。”该评论可以佐证当时中国( )

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.卫星发射技术取得重大突破

C.载人航天技术成功实践 D.“科教兴国”战略成效显著

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】题干中“1970年”是关键。中国第一颗原子弹爆炸成功是在1964年,故A项错误;依据材料“1970年”、“空间大国”等信息可知,1970年,我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”的发射成功,中国成为世界上第五个发射卫星的国家,中国开始进入航天时代,故B项正确;2003年,中国才成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家,故C项错误;改革开放时期,邓小平提出教育应优先发展的思想,国家实行“科教兴国”发展战略,故D项错误。

【答案】B

3.(2015·北京顺义高三期末·22)1988年邓小平说:如果六十年代中国没有……,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志” 文中省略的史实应该是( )

A.大庆大港胜利油田的建成投产 B.原子弹导弹氢弹试验成功

C.大型快速数字计算机试制成功 D.新型喷气式飞机试制成功

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】西方国家从第二次工业革命开始对石油进行了大规模的开采利用,截止到20世纪60年代各方面技术已经相当成熟,中国三大油田的建成投产虽然也能提升国际地位,但是其重要性达不到材料所述,尤其与“民族的能力”没有多大逻辑关系,故A项错误;原子弹导弹氢弹试验成功体现了中国在第三次科技革命的推动下,通过独立自主的研发,在世界高端科技领域取得令人瞩目的成就,故B项正确;大型快速数字计算机试制成功出现于50年代末,时间不符,故C项错误;1956年中国成功试制新型喷气式飞机,时间不符,故D项错误。

【答案】B

4.(2015·北京海淀高三第二学期适应性练习·17)不同时期的宣传画体现了不同时代的历史主题。与图6所反映的时代相符的历史主题是( )

A.百家争鸣,百花齐放 B.教育为工农兵服务

C.放卫星,大跃进 D.科教兴国

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】“百家争鸣,百花齐放”是1956年毛泽东在中共中央政治局扩大会议上提出来的文化建设方针,反映了三大改造完成后、社会主义制度基本建立时期对建设社会主义的探索主题,故A项错误;“教育为工农兵服务”是1949年第一次全国教育工作会议上提出来的教育方针,反映了新中国建立初期创办人民教育的历史主题,故B项错误;“放卫星,大跃进”反映了1958年的大跃进运动,故C项错误; 1995年中央首次提出“科教兴国”战略并且将其列为21世纪现代化建设的重要方针,从而推动了航天及各项科教事业的发展,图片上神州六号飞船于2005年成功发射升空反映了科教兴国这一主题,故D项正确。

【答案】D

5.(2015·北京丰台一模·20)科技创新与经济、社会发展密切相关。下列表述符合这一观点的是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功,是我国实行“一五”计划的突出成果

B.袁隆平杂交水稻研制成功,缓解了“大跃进”带来的经济困难

C.神舟五号发射成功,提高了新旧格局交替时期中国的国际地位

D.李四光地质力学理论确立,反映了新中国科技发展的重要成就

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】1964年第一颗原子弹爆炸成功,“一五”计划是1953—1957年,故A项错误;袁隆平杂交水稻研制成功是在1973年,而“大跃进”带来的经济困难发生在1959至1961年,故B项错误;2003年神舟五号发射成功,提高了中国的国际地位,故C项正确;李四光地质力学理论与新中国科技发展成就无直接联系,故D项错误。

【答案】C

6.(2015·江苏泰州二模·12)1988年9月邓小平在《科学技术是第一生产力》一文中指出:“从长远看,要注意教育和科学技术。……最近,我见胡萨克时谈到,马克思讲过科学技术是生产力,这是非常正确的,现在看来这样说可能不够,恐怕是第一生产力。将来农业问题的出路,最终要由生物工程来解决,要靠尖端技术”。对此理解不正确的是( )

A.奠定了“科教兴国”战略的理论基础

B.有利于我国形成比较完整的国民教育体系

C.发展了马克思关于生产力的理论

D.为我国科技发展指明了方向

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】从材料“要注意教育和科学技术”可知,邓小平强调重视教育和科学技术的发展,这为1995年“科教兴国”战略的提出奠定了理论基础,故A项正确,不符合题意;材料没有涉及到我国的国民教育体系,故B项错误,符合题意;从材料“马克思讲过科学技术是生产力,这是非常正确的,现在看来这样说可能不够,恐怕是第一生产力”可知,邓小平发展了马克思关于生产力的理论,故C项正确,不符合题意;从材料“将来农业问题的出路,最终要由生物工程来解决,要靠尖端技术”可知,邓小平为我国科技发展指明了方向,故D项正确,不符合题意。

【答案】B

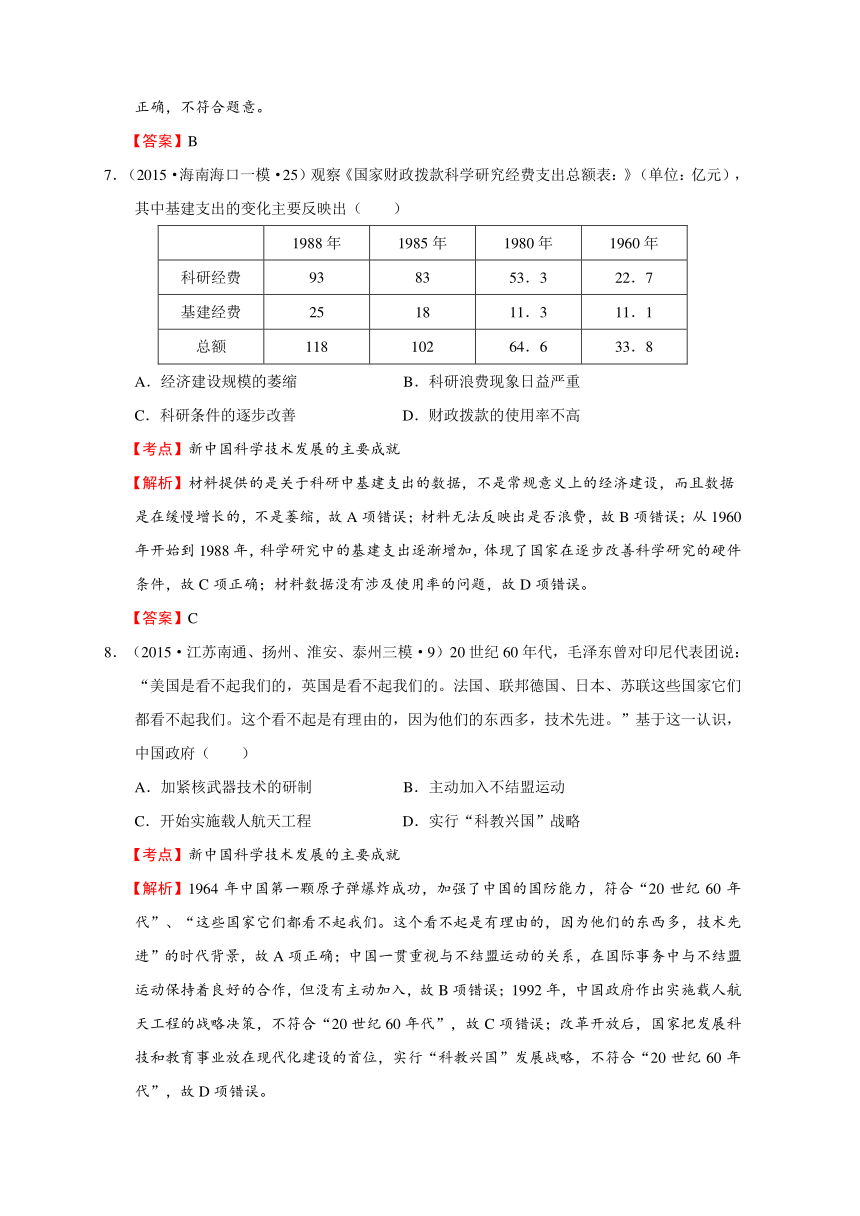

7.(2015·海南海口一模·25)观察《国家财政拨款科学研究经费支出总额表:》(单位:亿元),其中基建支出的变化主要反映出( )

1988年 1985年 1980年 1960年

科研经费 93 83 53.3 22.7

基建经费 25 18 11.3 11.1

总额 118 102 64.6 33.8

A.经济建设规模的萎缩 B.科研浪费现象日益严重

C.科研条件的逐步改善 D.财政拨款的使用率不高

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】材料提供的是关于科研中基建支出的数据,不是常规意义上的经济建设,而且数据是在缓慢增长的,不是萎缩,故A项错误;材料无法反映出是否浪费,故B项错误;从1960年开始到1988年,科学研究中的基建支出逐渐增加,体现了国家在逐步改善科学研究的硬件条件,故C项正确;材料数据没有涉及使用率的问题,故D项错误。

【答案】C

8.(2015·江苏南通、扬州、淮安、泰州三模·9)20世纪60年代,毛泽东曾对印尼代表团说:“美国是看不起我们的,英国是看不起我们的。法国、联邦德国、日本、苏联这些国家它们都看不起我们。这个看不起是有理由的,因为他们的东西多,技术先进。”基于这一认识,中国政府( )

A.加紧核武器技术的研制 B.主动加入不结盟运动

C.开始实施载人航天工程 D.实行“科教兴国”战略

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】1964年中国第一颗原子弹爆炸成功,加强了中国的国防能力,符合“20世纪60年代”、“这些国家它们都看不起我们。这个看不起是有理由的,因为他们的东西多,技术先进”的时代背景,故A项正确;中国一贯重视与不结盟运动的关系,在国际事务中与不结盟运动保持着良好的合作,但没有主动加入,故B项错误;1992年,中国政府作出实施载人航天工程的战略决策,不符合“20世纪60年代”,故C项错误;改革开放后,国家把发展科技和教育事业放在现代化建设的首位,实行“科教兴国”发展战略,不符合“20世纪60年代”,故D项错误。

【答案】A

9.(2015·浙江五校高三第二次联考·21)科技教育和人才是国家发展的基础和根本。下列有关历史史实的先后排序应该是( )

①《关于科学技术体制改革的决定》发布

②教育“三个面向”的提出

③“科教兴国”战略的提出

④“科学技术是第一生产力”的提出

A.①②③④ B.②①④③ C.②③①④ D.④③②①

【考点】新中国科学技术发展的主要成就;新中国教育事业的发展

【解析】①《关于科学技术体制改革的决定》颁布于1985年;②教育“三个面向”的提出是在1983年;③“科教兴国”战略的提出在1995年;④“科学技术是第一生产力”的提出是在1988年,按照时间排序,选择B项符合题意。

【答案】B

10.(2015·江苏南京师大附中高三5月模拟·12)国家最高技术奖成立于2000年,用于奖励科技成就卓著、社会贡献巨大的个人,此后每年评审一次,次年年初开会公布结果并颁奖。人们曾这样形容首届获奖者之一:“一人干了两亿人的活”。请问他是( )

A.钱学森 B.邓稼先 C.李四光 D.袁隆平

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】根据题干中“一人干了两亿人的活”这一信息可知,该科学成就与农业相关,钱学森是中国两弹一星功勋奖章获得者,被誉为“中国航天之父”“中国导弹之父”“中国自动化控制之父”和“火箭之王”,与农业领域无关,故A项错误;邓稼先为著名物理学家,故B项错误;李四光为著名地理学家,故C项错误;袁隆平为中国杂交水稻育种专家,故D项正确。

【答案】D

11.(2015·江苏海安高级中学、南京外国语学校、金陵中学四模·13)据新华社电:“神舟六号尚在在这太空遨游,很多‘搭车’企业就已经开始计算收益。航天领域每投入1元钱,将会产生7元至12元的回报。航天,将为国民经济发展带来多大动力……”对材料理解正确的是( )

A.航天业将成为主要的经济行业

B.中国成为第三个掌握载人航天技术的国家

C.体现了科学技术是第一生产力

D.中国开始打破大国对垄断空间技术的垄断

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】题干中并未提到航天业在经济行业中的地位,故A项错误;题干中并未提中国是第三个掌握载人航天技术的国家,故B项错误;题干中提到航天业的发展将有利于推动国民经济的发展,说明了学技术是第一生产力,故C项正确;题干中并未提中国打破大国对空间技术垄断的相关信息,故D项错误。

【答案】C

12.(2015·浙江湖州高一第二学期期末·37)邓小平同志曾说“如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。”下列选项中属于邓小平所说的“卫星”的是( )

A.“东方红一号” B.“长征1号”

C.“神舟5号” D.“银河1号”

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】“东方红一号”发射于1970年,是我国第一颗人造地球卫星,是“两弹一星”成就之一,增强了新中国的国防力量和综合国力,提高了新中国的国际地位,符合材料意思,故A项正确;“长征1号”是为发射我国第一颗人造地球卫星东方红一号而研制的三级运载火箭,不是“卫星”,故B项错误;神舟五号载人飞船是“神舟”号系列飞船中的第五艘,是中国首次发射的载人航天飞行器,不是卫星,故C项错误;银河-1号巨型计算机,是1983年12月22日我国第一台被命名为”银河”的亿次巨型电子计算机,不是卫星,故D项错误。

【答案】A

13.(2015·浙江嘉兴高一第二学期期末·29)2014年10月,中国探月工程首次实施的再入返回飞行试验首战告捷,中国成为世界上第三个掌握该技术的国家。这表明( )

A.中国科技水平世界领先 B.科学技术是第一生产力

C.中国开始迈入航天时代 D.中国航天技术取得新突破

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】材料无法体现中国科技水平世界领先,故A项错误;1988年9月,邓小平同志根据当代科学技术发展的趋势和现状,提出了“科学技术是第一生产力”的论断,与题意无关,故B项错误;1970年“东方红一号”卫星发射成功,这是我国向太空发射的第一课人造地球卫星,标志着中国开始进入航天时代,故C项错误;中国探月工程首次实施的再入返回飞行试验首战告捷,中国成为世界上第三个掌握该技术的国家,标志着中国航天技术取得新突破,故D项正确。

【答案】D

14.(2015·河南商洛高二第二学期期末·9)某同学围绕“中国科技成就”这一内容自制了多张学习卡片。下图为其中的一张,请指出有几处错误( )

A.1 B.2 C.3 D.4

【考点】古代中国的科技成就;新中国科学技术发展的主要成就

【解析】四大发明指的是火药、指南针、造纸术和活字印刷术,故第一项正确;北魏贾思勰的《齐民要术》是现存最早、最完整的古代农业科学著作,故第二项错误;“东方红一号”的发射成功标志着中国进入了航天时代,故第三项错误;袁隆平研制的杂交水稻被称为“东方魔稻”“第二次绿色革命”,故第四项正确,选择B项符合题意。

【答案】B

15.(2015·北京海淀一模·17)1956年1月,中共中央提出“向现代科学进军”的任务,制定了《1956~1967年科学技术发展的远景规划纲领》。对这一决策的背景表述正确的是( )

A.有计划的经济建设全面展开 B.社会主义建设总路线的提出

C.第一个五年计划的超额完成 D.“双百”方针得到全面贯彻

【考点】50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践;新中国科学技术发展的主要成就

【解析】1953年开始在经济恢复的基础上有计划的经济建设全面展开,为经济建设服务,中共中央制定了科技发展的远景规划,故A项正确;社会主义建设总路线的提出是1958年,与题干时间不符,故B项错误;“一五计划”是1957年底超额完成的,时间不符,故C项错误;“双百” 方针在1957年反右派斗争扩大化时期就已经没有得到全面贯彻了,文革期间更加没有得到贯彻,故D项错误。

【答案】A

16.(2015·浙江台州高三期末·13)下列是中华人民共和国时期出台的科技、教育、文艺工作方针政策,其先后顺序是( )

①教育要面向现代化、面向世界、面向未来

②文化教育是民族的、科学的、大众的文化教育

③文艺为人民服务,为社会主义服务

④科学技术工作必须面向经济建设

A.③②①④ B.②③①④ C.②①④③ D.①③④②

【考点】新中国科学技术发展的主要成就;“百花齐放、百家争鸣”的方针;新中国教育事业的发展

【解析】①“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”是1983年邓小平提出的新时期教育事业发展的指导方针,②“文化教育是民族的、科学的、大众的文化教育”是1949年共同纲领提出的新中国的教育方针,③“文艺为人民服务,为社会主义服务”是1979年邓小平提出的文艺工作的指导方针,④“科学技术工作必须面向经济建设”是1985年全国科技工作会议后提出,按照时间顺序,选择B项符合题意。

【答案】B

二、非选择题(以下试题为分解版,完整版试题附后)

1.(2015·广东中山高考模拟·38)(27分)阅读材料,回答问题。

材料三 改革开放三十年来,我国的科技实力大为增强。在航天科学领域,由我国自主研发的“神舟”系列航天飞船的成功发射……“嫦娥”一号成功探月之旅则标志着我国首次月球探测工程圆满成功……在信息技术领域,银河系列巨型计算机研制成功……在生物科学领域,解决了亿万人吃饭问题的杂交水稻技术取得重大突破。

——据国家统计局网站整理

(3)根据材料三并结合所学知识,分析指出新时期“我国科技实力大为增强”的原因。(4分)

【考点】现代信息技术;十一届三中全会与经济体制改革;新中国科学技术发展的主要成就;新中国教育事业的发展

【解析】(3)结合所学知识从1978年以来社会主义建设新时期的背景分析即可:经济上,改革开放的实行,综合国力的增强;政治上,党和政府对科技的重视,提出科教兴国战略;科技上,第三次科技革命的推行。

【答案】(3)原因:改革开放的实行;综合国力的增强;党和政府对科技的重视(如提出科教兴国战略、科学技术是第一生产力等);第三次科技革命的推行。(4分)

2.(2015·江苏南京、盐城二模·23)(13分)南京晨光机器厂前身是金陵机器制造局,简称“宁局”。新中国成立后,企业为寻求发展几经调整。阅读材料,回答问题。

材料一 1949年,南京解放,第二野战军部队接管(金陵机器制造局),更名华东军械总厂。1953年,与307厂合并组建南京晨光机器厂。1965年1月,晨光机器厂由隶属第五机械工业部划归第七机械工业部,即后来的航天工业部。从此,工厂结束了制造常规武器的历史,开始从事航天产品的研制生产,古老的“宁局”翻开了历史上新的一页。

——南京市地方志编纂委员会《南京机械工业志》

材料二 1993年是我厂(晨光机器厂)近几年来最困难的一年。军品产值仅占当年产值的13%,比上年下降了24%。……为了使1993年不因军品任务锐减而影响工厂的经济效益,工厂确定了“巩固发展老产品,积极开发新产品”的方针。……公司生产的艺术制像产品,蜚声海内外,承制了举世瞩目的“香港天坛大佛”、高88米的无锡“灵山大佛”、高108米的海南“三面观音”等,产品并已走出了国门,成为“中国最大的青铜艺术品研制生产基地”。

——梁文浩《适应市场需求 不断开发新产品》

1996年,南京晨光机器厂作为国家百家现代企业制度改革试点单位,“晨光”由工厂改制为南京晨光集团有限责任公司。1999年,实行资产重组,组建了南京晨光航天应用技术股份有限公司。2001年6月15日,“航天晨光”股票在上海证券交易所挂牌上市。

——陈孟荦《“晨光”改制与改革》

材料三 随着企业的发展,秦淮河畔“宁局”原址的英式工业建筑群已经不能满足生产需求,晨光逐步移师江宁开发区。2007年,由南京晨光集团和秦淮区人民政府共同打造“晨光1865科技·创意产业园”。园区……是一座反映中国工业建筑历史演变的博物馆,具有极高的历史和文化资源利用价值。

——王彦辉《城市产业类历史建筑的新生》

请回答:

(2)运用以上材料,结合时代背景,以“以政府、市场对晨光机器厂企业转型发展的作用”为主题进行论证。(10分)(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述清晰;250字左右)

【考点】50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践;十一届三中全会与经济体制改革;经济体制改革的深化(1992年起);新中国科学技术发展的主要成就;企业发展主题

【解析】(2)根据三则材料和所学知识可知,政府市场在企业转型中的作用主要可以分为三个“政府调控”“市场促进”“政府调控和市场促进相结合”,分别以三个为单位,将所学知识和材料相结合予以说明即可。

【答案】(2)

观点 政府调控和市场力量都能促进企业转型发展。(1分)

政府调控促进 企业转型 20世纪五六十年代,我国实行高度集中的计划经济体制(或单一的公有制经济)。(1分) 政府主持晨光厂产品生产的调整(或合并组建、归属部门的调整)。(1分) 改革开放后,城市进行经济体制改革。(1分) 政府推动“晨光”由工厂改制为南京晨光集团有限责任公司。(1分)

市场力量促进 企业转型 1992年,邓小平发表“南方谈话”(或中共“十四”大)提出了建立中国 特色的社会主义市场经济体制的改革目标理论。(1分) 晨光厂针对军品计划任务的锐减,为适应市场开发新产品。(1分) 2001年,“航天晨光”股票上市,推动了企业转型发展。(1分)

政府调控和市 场力量的合力 促进企业转型 2007年,由南京晨光集团和秦淮区人民政府共同打造“晨光1865科技·创意产业园”,市场和政府合力促成了企业的再次转型发展。(2分)

3.(2015·安徽“江淮十校”高三4月联考·36)(24分)“国家形象”是媒介和人们心理中的对于一个国家及其民众的历史、现实,政治、经济、文化、生活方式以及价值观的综合印象。阅读下列材料,回答问题。

材料二 面对中国的迅速崛起,不少国外学者承认“看走眼了”。美国著名政治学家约瑟夫·奈认为:“改革开放30多年来,中国共产党带领数以亿计的中国人摆脱了贫困,在经济管理上取得了巨大成功,这是中国共产党软实力和合法性的重要来源。”日裔美国学者福山认为,中国经验刷新了他的部分看法,他没有料到中国经济增长“带来的冲击那么广泛”。伦敦大学教授麦克莱伦认为:“中国的经济社会发展,无论以何种标准衡量,都令人叹为观止。”

——摘自《我们误判了中国》(2015年1月出版)

(2)根据材料二并结合所学知识,试从中国社会政治、经济、文化发展的角度分析中国为什么会让外国学者“看走眼”?(10分)

【考点】改革开放以来民主与法制的建设;经济体制改革的深化(1992年起);对外开放格局的初步形成;改革开放以来我国的重要外交活动;新中国科学技术发展的主要成就;新中国教育事业的发展

【解析】(2)从政治、经济、文化发展等几个角度回答。政治上,结合必修一第六、七单元回答,坚持走中国特色社会主义道路,不断完善社会主义民主与法制;坚持“和平共处五项原则”原则,维护世界和平与安全(4分)。经济上,据材料二“改革开放30多年来,中国共产党带领数以亿计的中国人摆脱了贫困,在经济管理上取得了巨大成功”、“中国的经济社会发展,无论以何种标准衡量,都令人叹为观止”得出,中国改革开放取得巨大成就、社会主义市场经济体制的确立、加入WTO。文化上,结合必修三第七单元回答,“科教兴国”战略、科学技术的发展。

【答案】(2)政治:坚持走中国特色社会主义道路,不断完善社会主义民主与法制;坚持“和平共处五项原则”原则,维护世界和平与安全(4分)。

经济:中国改革开放,社会主义现代化取得巨大成就;社会主义市场经济体制的确立,经济社会充满活力;加入WTO,按照国际规则行事(任答2点得4分)。

文化:实施“科教兴国”战略,科学技术的发展(2分)。(满分10分,言之有理亦可。)

4.(2015·山东淄博二模·41)(24分)留学教育既是社会变迁的反映,也是文化交流的途径。阅读材料并结合所学知识,回答问题。

【史实】

甲:公元623年日本在华留学生惠日等上奏天皇:“留于唐国学者,皆学以成业,应唤;大唐国者,法式备定之珍国也,常须达”。

(《日本书纪》)

乙:1870年清政府决定挑选120名12岁左右的学生,分4年派赴美国,每年30名。官方出钱派人到美国留学,最初竟然“无人愿去”!

(雷颐《历史何以至此》)

丙:在1949—1954年间,有1424人经过坎坷挫折和百折不挠的斗争回到祖国,多数是从美(937人)、英(193人)、日(119人)和法国(85人)回来的。到50年代末回国人数增至2500名。其中著名科学家钱学森、赵忠尧、郭永怀、李恒德、师昌绪、陈能宽、侯祥麟等是在朝鲜战争后,经过中美多次谈判才得以回国的。

(宋健编《百年接力留学潮》)

【史论】

能不能站在人类文明制高点上,勇敢地接纳人类已有文明的成就,是国家盛衰安危的关键。

【问题】

(3)结合国际国内形势,分析指出20世纪50年代大量留学生回国的意义。(8分)

(4)史实乙和史实丙,哪个更能够证明【史论】,为什么?(4分)

【考点】晚清中国经济结构的变动与洋务运动;新中国科学技术发展的主要成就;新中国教育事业的发展

【解析】(3)从国际形势来,当时两大阵营对峙,对打破美国等西方国家对新中国的封锁有重要意义;从国内形势来看,当时中国百废待兴,留学生归国,增强建设新中国的力量,成为教育、工业、国防建设等领域的骨干,推动了各项事业的发展。同时,留学生归国展现了高尚的爱国主义精神,也是富贵的精神财富。

(4)任选一观点加以说明。同意乙,可以从洋务运动只学习西方科学技术,没有使中国走上富强之路;同意丙,可以从20世纪50年代新中国科技成就来说明。

【答案】(3)意义:新中国刚刚成立,百废待兴,大量留学生归国,增强建设新中国的力量;两大阵营冷战正酣,留美欧学生归国一定程度上打破美国等西方国家对新中国的封锁;归国留学生是重要的科学技术人才,他们归国后成为教育、工业、国防建设等领域的骨干,推动了各项事业的发展;学业有成,报效祖国是中华民族的优秀传统,留学生冲破阻挠,力争归国展现了高尚的爱国主义精神,也是富贵的精神财富。(8分)

(4)同意乙。

原因:清政府虽然派遣幼童留学,但以“中体西用”为指导,仅限于学习外国技术,且固守小农经济,维护封建制度,没有使中国真正走向富强。这从反面证明【史论】。(4分)

或同意丙。

原因:20世纪50年代的归国留学生处于世界科学技术的前沿,是新中国取得“两弹一星”等科技成就的重要力量,提高了中国的国际地位。这从正面证明【史论】。(4分)

附:非选择题完整版

1.(2015·广东中山高考模拟·38)(27分)阅读材料,回答问题。

材料一 李约瑟认为:宋代理学本质上是科学性的,伴随而来的是纯粹科学和应用科学本身的各种活动的史无前例的繁盛。

——李约瑟《中国科学技术史》

费正清认为:“朱熹殁后,他的理学思想逐渐成为一种僵化的正统思想……宋代以后中国文化发展滞缓,使得中国在19世纪时积弱不振。”

——费正清《中国:传统与变迁》

材料二 近代中国不同时期对科学技术的认识

时期 代表人物 对科学技术的认识

鸦片战争时期 魏源 学习西方制造战舰、火械等先进技术,改进军队武器装备。

洋务运动时期 李鸿章 中国技不如人,学西洋“为民生日用,军器制作之源”的“格致、测算、舆图、火轮、机器、兵法、炮法、化学、电学等”。

新文化运动时期 陈独秀 “科学之功用,非仅在富国强兵及物质上幸福之增进而已”,应求真致用并重,要用科学的态度、精神、思想和方法去对待一切传统观念和社会问题,以至于人生。

——据马尚斌《中国近代史教程》等编制

材料三 改革开放三十年来,我国的科技实力大为增强。在航天科学领域,由我国自主研发的“神舟”系列航天飞船的成功发射……“嫦娥”一号成功探月之旅则标志着我国首次月球探测工程圆满成功……在信息技术领域,银河系列巨型计算机研制成功……在生物科学领域,解决了亿万人吃饭问题的杂交水稻技术取得重大突破。

——据国家统计局网站整理

(1)列举宋代获得发展完善并对西方社会转型产生影响的科技成就。(2分)根据材料一提炼关于理学和古代科学技术关系的两种不同看法,结合所学知识分别加以论证。(8分)

(2)根据材料二和所学知识,指出新文化运动时期对科学技术的看法较19世纪中期有何显著不同?(4分)分析产生上述变化的原因。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析指出新时期“我国科技实力大为增强”的原因。(4分)

(4)根据上述材料并结合所学知识,简要概括宋元时期、近代前期和现代中国科技发展的特色。(3分)

【考点】宋明理学;古代中国的科技成就;新思想的萌发;中体西用思想;新文化运动;现代信息技术;十一届三中全会与经济体制改革;新中国科学技术发展的主要成就;新中国教育事业的发展;科学技术主题

【解析】(1)第一小问成就,结合所学知识,列举宋代对西方社会转型产生影响的科技成就即可,比如发明活字印刷术,指南针应用于航海,火药广泛用于军事等;第二小问论证,首先,从材料一提炼关于理学和古代科学技术关系的两种不同看法:理学对宋代科技具有促进作用,理学后来阻碍了中国古代科技发展。然后结合史实分析论证即可。

(2)第一小问不同,由材料二中“学习西方制造战舰、火械等先进技术,改进军队武器装备”信息可知,鸦片战争到洋务运动时期,主要强调学习西方先进技术和自然科学知识;由材料二中“应求真致用并重,要用科学的态度、精神、思想和方法去对待一切传统观念和社会问题”信息可知,新文化运动时期,从技术层面深入到文化(思想观念)层面,强调以科学的态度、精神、思想和方法启迪民众,思考人生,改造社会。第二小问原因,结合甲午战争到新文化运动时期的历史背景进行逻辑分析即可:甲午战败,认识到制度的落后和“师夷长技”的局限,开始学习西方的政治;辛亥革命后建立了民国,但民主政体有名无实;新文化运动弘扬科学思想批判愚昧、迷信,促进思想解放。

(3)结合所学知识从1978年以来社会主义建设新时期的背景分析即可:经济上,改革开放的实行,综合国力的增强;政治上,党和政府对科技的重视,提出科教兴国战略;科技上,第三次科技革命的推行。

(4)综合上述材料,简要概括不同时期中国科技发展的特色的特色,如宋元时期文明传承与自主创新,近代前期引进西学与模仿探索,现代中国自主创新与开放交流。

【答案】(1)成就:发明活字印刷术;指南针应用于航海;火药广泛用于军事。(2分)

看法一:理学对宋代科技具有促进作用。

论证:认为理比气更根本;仁者应有强烈的社会责任感;升华抽象思辨,主张格物致知,理性分析自然。(4分,任意两点)

看法二:理学后来阻碍了中国古代科技发展。

论证:理学成为维护专制主义政治的经典;压抑人的自然欲求;知识分子埋首经书,脱离社会实际。(4分,任意两点)(提炼看法,2分,论证,6分)

(2)不同:鸦片战争到洋务运动时期,主要强调学习西方先进技术和自然科学知识,仍停留在器物层面;认为科学技术是实现富国强兵的手段。(2分)新文化运动时期,从技术层面深入到文化(思想观念)层面;强调以科学的态度、精神、思想和方法启迪民众,思考人生,改造社会。(2分,答案应比较对科学的“内涵”及“功用”的认识。只答出“前者重视科学的实用功能,后者强调科学的社会功能”只给2分)

原因:甲午战败,认识到制度的落后和“师夷长技”的局限,开始学习西方的政治,推行政治改良;辛亥革命后建立了民国,但民主政体有名无实;旧思想文化阻碍着民主政治的真正实现;需要弘扬科学思想批判愚昧、迷信,促进思想解放。(每点2分,仼答3点,6分)

(3)原因:改革开放的实行;综合国力的增强;党和政府对科技的重视(如提出科教兴国战略、科学技术是第一生产力等);第三次科技革命的推行。(4分)

(4)特色:宋元时期,文明传承与自主创新;近代前期,引进西学与模仿探索;现代中国,自主创新与开放交流。(3分)

2.(2015·江苏南京、盐城二模·23)(13分)南京晨光机器厂前身是金陵机器制造局,简称“宁局”。新中国成立后,企业为寻求发展几经调整。阅读材料,回答问题。

材料一 1949年,南京解放,第二野战军部队接管(金陵机器制造局),更名华东军械总厂。1953年,与307厂合并组建南京晨光机器厂。1965年1月,晨光机器厂由隶属第五机械工业部划归第七机械工业部,即后来的航天工业部。从此,工厂结束了制造常规武器的历史,开始从事航天产品的研制生产,古老的“宁局”翻开了历史上新的一页。

——南京市地方志编纂委员会《南京机械工业志》

材料二 1993年是我厂(晨光机器厂)近几年来最困难的一年。军品产值仅占当年产值的13%,比上年下降了24%。……为了使1993年不因军品任务锐减而影响工厂的经济效益,工厂确定了“巩固发展老产品,积极开发新产品”的方针。……公司生产的艺术制像产品,蜚声海内外,承制了举世瞩目的“香港天坛大佛”、高88米的无锡“灵山大佛”、高108米的海南“三面观音”等,产品并已走出了国门,成为“中国最大的青铜艺术品研制生产基地”。

——梁文浩《适应市场需求 不断开发新产品》

1996年,南京晨光机器厂作为国家百家现代企业制度改革试点单位,“晨光”由工厂改制为南京晨光集团有限责任公司。1999年,实行资产重组,组建了南京晨光航天应用技术股份有限公司。2001年6月15日,“航天晨光”股票在上海证券交易所挂牌上市。

——陈孟荦《“晨光”改制与改革》

材料三 随着企业的发展,秦淮河畔“宁局”原址的英式工业建筑群已经不能满足生产需求,晨光逐步移师江宁开发区。2007年,由南京晨光集团和秦淮区人民政府共同打造“晨光1865科技·创意产业园”。园区……是一座反映中国工业建筑历史演变的博物馆,具有极高的历史和文化资源利用价值。

——王彦辉《城市产业类历史建筑的新生》

请回答:

(1)从材料一、二、三中概括晨光机器厂发展中几次战略调整。(3分)

(2)运用以上材料,结合时代背景,以“以政府、市场对晨光机器厂企业转型发展的作用”为主题进行论证。(10分)(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述清晰;250字左右)

【考点】50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践;十一届三中全会与经济体制改革;经济体制改革的深化(1992年起);新中国科学技术发展的主要成就;企业发展主题

【解析】(1)根据材料一,“从此,工厂结束了制造常规武器的历史,开始从事航天产品的研制生产”可以归纳出从制造常规武器到从事航天产品的研制生产;根据材料二第一则材料,“为了使1993年不因军品任务锐减而影响工厂的经济效益,工厂确定了‘巩固发展老产品,积极开发新产品’的方针。……公司生产的艺术制像产品,蜚声海内外”可以归纳出其从生产军品任务到民用产品,第二则材料,从工厂到有限责任公司到上市公司的变化历程;根据材料三,由生产型企业到“科技·创意产业园”

(2)根据三则材料和所学知识可知,政府市场在企业转型中的作用主要可以分为三个“政府调控”“市场促进”“政府调控和市场促进相结合”,分别以三个为单位,将所学知识和材料相结合予以说明即可。

【答案】(1)材料一:从制造常规武器到从事航天产品的研制生产;(1分)

材料二:从接受军品任务到开发民用产品;从机器厂到改制为股份制上市公司。(任答一点,1分)

材料三:由生产型企业到科技·创意产业园。(1分)

(2)

观点 政府调控和市场力量都能促进企业转型发展。(1分)

政府调控促进 企业转型 20世纪五六十年代,我国实行高度集中的计划经济体制(或单一的公有制经济)。(1分) 政府主持晨光厂产品生产的调整(或合并组建、归属部门的调整)。(1分) 改革开放后,城市进行经济体制改革。(1分) 政府推动“晨光”由工厂改制为南京晨光集团有限责任公司。(1分)

市场力量促进 企业转型 1992年,邓小平发表“南方谈话”(或中共“十四”大)提出了建立中国 特色的社会主义市场经济体制的改革目标理论。(1分) 晨光厂针对军品计划任务的锐减,为适应市场开发新产品。(1分) 2001年,“航天晨光”股票上市,推动了企业转型发展。(1分)

政府调控和市 场力量的合力 促进企业转型 2007年,由南京晨光集团和秦淮区人民政府共同打造“晨光1865科技·创意产业园”,市场和政府合力促成了企业的再次转型发展。(2分)

3.(2015·安徽“江淮十校”高三4月联考·36)(24分)“国家形象”是媒介和人们心理中的对于一个国家及其民众的历史、现实,政治、经济、文化、生活方式以及价值观的综合印象。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1931年首次出版的美国作家赛珍珠( PearlS. Buck)的《大地》的一个重要贡献是不仅引起西方对中国的关注,而且改变了19世纪以来西方流行的反面的中国形象。

1942年《纽约时报》在一篇社论中对这中国满怀希望地写道:“我们有像中国那样忠诚的战友,它有着取之不尽的人力资源……中国依靠其吃苦耐劳、足智多谋的人民,将十倍地报偿我们以前给它的援助。”

新中国成立后,中国在美国的形象也进入了一个新的历史时期:“敌人、恐怖”成了中国的代名词。

——王立新《试论美国人中国观的演变(18世纪——1950)》

材料二 面对中国的迅速崛起,不少国外学者承认“看走眼了”。美国著名政治学家约瑟夫·奈认为:“改革开放30多年来,中国共产党带领数以亿计的中国人摆脱了贫困,在经济管理上取得了巨大成功,这是中国共产党软实力和合法性的重要来源。”日裔美国学者福山认为,中国经验刷新了他的部分看法,他没有料到中国经济增长“带来的冲击那么广泛”。伦敦大学教授麦克莱伦认为:“中国的经济社会发展,无论以何种标准衡量,都令人叹为观止。”

——摘自《我们误判了中国》(2015年1月出版)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪三四十年代和五六十年代美国对中国形成几种不同形象的原因。(14分)

(2)根据材料二并结合所学知识,试从中国社会政治、经济、文化发展的角度分析中国为什么会让外国学者“看走眼”?(10分)

【考点】抗日战争;1929至1933年资本主义世界经济危机;改革开放以来民主与法制的建设;经济体制改革的深化(1992年起);对外开放格局的初步形成;新中国初期的对外关系;改革开放以来我国的重要外交活动;新中国科学技术发展的主要成就;新中国教育事业的发展;大国崛起主题

【解析】(1)第一小问三四十年代原因,据材料一“美国作家赛珍珠的《大地》……改变了19世纪以来西方流行的反面的中国形象”得出小说《大地》的影响,“1942年《纽约时报》在一篇社论中对这中国满怀希望地写道:我们有像中国那样忠诚的战友”得出二战的爆发,共同抗击日军,“将十倍地报偿我们以前给它的援助”得出抗战有力支持了美国,“中国依靠其吃苦耐劳、足智多谋的人民”得出抗战中中国军民表现出的优良品质,结合所学分析得出,1929—1933年经济危机的影响,国民党政府的亲美政策,概括回答即可。第二小问五六十年代原因,据材料一中“新中国成立后”得出新中国的成立,结合所学得出,双方意识形态和经济体制的差异、一边倒外交方针、“冷战”的影响。

(2)从政治、经济、文化发展等几个角度回答。政治上,结合必修一第六、七单元回答,坚持走中国特色社会主义道路,不断完善社会主义民主与法制;坚持“和平共处五项原则”原则,维护世界和平与安全(4分)。经济上,据材料二“改革开放30多年来,中国共产党带领数以亿计的中国人摆脱了贫困,在经济管理上取得了巨大成功”、“中国的经济社会发展,无论以何种标准衡量,都令人叹为观止”得出,中国改革开放取得巨大成就、社会主义市场经济体制的确立、加入WTO。文化上,结合必修三第七单元回答,“科教兴国”战略、科学技术的发展。

【答案】(1)三四十年代:小说《大地》的影响;1929—1933年经济危机的影响;二战的爆发,共同抗击日军;中国抗战有力支持了美国;国民党政府的亲美政策;抗战中中国军民表现出的优良品质等。(任答4点得8分)

五六十年代:新中国的成立,双方意识形态和经济体制的差异;中国实行独立自主的和平外交方针,一边倒;美苏“冷战”的影响;( 6分)

(2)政治:坚持走中国特色社会主义道路,不断完善社会主义民主与法制;坚持“和平共处五项原则”原则,维护世界和平与安全(4分)。

经济:中国改革开放,社会主义现代化取得巨大成就;社会主义市场经济体制的确立,经济社会充满活力;加入WTO,按照国际规则行事(任答2点得4分)。

文化:实施“科教兴国”战略,科学技术的发展(2分)。(满分10分,言之有理亦可。)

4.(2015·山东淄博二模·41)(24分)留学教育既是社会变迁的反映,也是文化交流的途径。阅读材料并结合所学知识,回答问题。

【史实】

甲:公元623年日本在华留学生惠日等上奏天皇:“留于唐国学者,皆学以成业,应唤;大唐国者,法式备定之珍国也,常须达”。

(《日本书纪》)

乙:1870年清政府决定挑选120名12岁左右的学生,分4年派赴美国,每年30名。官方出钱派人到美国留学,最初竟然“无人愿去”!

(雷颐《历史何以至此》)

丙:在1949—1954年间,有1424人经过坎坷挫折和百折不挠的斗争回到祖国,多数是从美(937人)、英(193人)、日(119人)和法国(85人)回来的。到50年代末回国人数增至2500名。其中著名科学家钱学森、赵忠尧、郭永怀、李恒德、师昌绪、陈能宽、侯祥麟等是在朝鲜战争后,经过中美多次谈判才得以回国的。

(宋健编《百年接力留学潮》)

【史论】

能不能站在人类文明制高点上,勇敢地接纳人类已有文明的成就,是国家盛衰安危的关键。

【问题】

(1)惠日的上奏说明了什么?(2分)

(2)说明清政府组织官派赴美留学的原因,解释为什么最初竟然“无人愿去”。(10分)

(3)结合国际国内形势,分析指出20世纪50年代大量留学生回国的意义。(8分)

(4)史实乙和史实丙,哪个更能够证明【史论】,为什么?(4分)

【考点】晚清中国经济结构的变动与洋务运动;新中国科学技术发展的主要成就;新中国教育事业的发展;教育发展主题

【解析】(1)材料甲中惠日上奏的意思是,留学唐朝的学子都学业已成,应召唤回来。大唐这个国家,法律完备,是个珍贵的国家,应该常常去。由此可见,日本积极学习外国先进文化。唐代文化先进具有很强的吸引力。

(2)第一小问派遣留学的原因,根据材料时间可知当时洋务运动在开展中。因此原因结合洋务运动知识分析。第二小问“无人愿去”的原因,从科举考试观念、传统思想束缚以及孩童年幼、语言不通、路途遥远等客观困难来分析。

(3)从国际形势来,当时两大阵营对峙,对打破美国等西方国家对新中国的封锁有重要意义;从国内形势来看,当时中国百废待兴,留学生归国,增强建设新中国的力量,成为教育、工业、国防建设等领域的骨干,推动了各项事业的发展。同时,留学生归国展现了高尚的爱国主义精神,也是富贵的精神财富。

(4)任选一观点加以说明。同意乙,可以从洋务运动只学习西方科学技术,没有使中国走上富强之路;同意丙,可以从20世纪50年代新中国科技成就来说明。

【答案】(1)说明:日本积极学习外国先进文化。唐代文化先进具有很强的吸引力。(2分)

(2)派遣留学的原因:清政府面临内忧外患,需要借助外国先进力量维护统治;清政府中的洋务派积极引进外国先进技术,需要各种技术人才。(4分)

无人愿去”的原因:清政府实行科举考试,被视为读书人发展的正途;社会上的夷夏之辨、鄙视科技、安土重迁等传统思想的阻碍;孩童年幼、语言不通、路途遥远等客观困难的存在。(6分)

(3)意义:新中国刚刚成立,百废待兴,大量留学生归国,增强建设新中国的力量;两大阵营冷战正酣,留美欧学生归国一定程度上打破美国等西方国家对新中国的封锁;归国留学生是重要的科学技术人才,他们归国后成为教育、工业、国防建设等领域的骨干,推动了各项事业的发展;学业有成,报效祖国是中华民族的优秀传统,留学生冲破阻挠,力争归国展现了高尚的爱国主义精神,也是富贵的精神财富。(8分)

(4)同意乙。

原因:清政府虽然派遣幼童留学,但以“中体西用”为指导,仅限于学习外国技术,且固守小农经济,维护封建制度,没有使中国真正走向富强。这从反面证明【史论】。(4分)

或同意丙。

原因:20世纪50年代的归国留学生处于世界科学技术的前沿,是新中国取得“两弹一星”等科技成就的重要力量,提高了中国的国际地位。这从正面证明【史论】。(4分)

一、选择题

1.(2015·江苏扬州高二第一学期期末·12)1964年10月16日,寓居美国的李宗仁向来访者说:“西方人终于将我们视为一个智慧的民族了。”当时使西方人观念发生变化的直接原因是( )

A.中国成功爆炸了第一颗原子弹 B.中国首次人工合成结晶牛胰岛素

C.中国掌握了载人航天技术 D.中国成功发射了第一颗人造地球卫星

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功,打破了美苏两国对核技术和空间技术的垄断,标志着中国科技水平进入到世界前列,提高了中国的国际地位、扩大了中国的国际影响,增强了中国人民的自信心和民族自豪感,故A项正确;1965年,人工合成结晶牛胰岛素在中国首次实现,与题干时间不符,故B项错误;2003年,“神舟5号”飞行成功,中国成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家,时间不符,故C项错误;1970年,中国成功发射了第一颗人造地球卫星“东方红一号”,时间不符,故D项错误。

【答案】A

2.(2015·江苏南通一模·11)法国《费加罗报》1970年4月27日发表时事评论:“人们可以说,并且人们在说:中国是继苏联、美国、法国和日本之后的第五个空间大国。不,中国是第三个空间大国,实际上,凭时间的排列没有根据技术能力排列重要。”该评论可以佐证当时中国( )

A.第一颗原子弹爆炸成功 B.卫星发射技术取得重大突破

C.载人航天技术成功实践 D.“科教兴国”战略成效显著

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】题干中“1970年”是关键。中国第一颗原子弹爆炸成功是在1964年,故A项错误;依据材料“1970年”、“空间大国”等信息可知,1970年,我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”的发射成功,中国成为世界上第五个发射卫星的国家,中国开始进入航天时代,故B项正确;2003年,中国才成为世界上第三个掌握载人航天技术的国家,故C项错误;改革开放时期,邓小平提出教育应优先发展的思想,国家实行“科教兴国”发展战略,故D项错误。

【答案】B

3.(2015·北京顺义高三期末·22)1988年邓小平说:如果六十年代中国没有……,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志” 文中省略的史实应该是( )

A.大庆大港胜利油田的建成投产 B.原子弹导弹氢弹试验成功

C.大型快速数字计算机试制成功 D.新型喷气式飞机试制成功

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】西方国家从第二次工业革命开始对石油进行了大规模的开采利用,截止到20世纪60年代各方面技术已经相当成熟,中国三大油田的建成投产虽然也能提升国际地位,但是其重要性达不到材料所述,尤其与“民族的能力”没有多大逻辑关系,故A项错误;原子弹导弹氢弹试验成功体现了中国在第三次科技革命的推动下,通过独立自主的研发,在世界高端科技领域取得令人瞩目的成就,故B项正确;大型快速数字计算机试制成功出现于50年代末,时间不符,故C项错误;1956年中国成功试制新型喷气式飞机,时间不符,故D项错误。

【答案】B

4.(2015·北京海淀高三第二学期适应性练习·17)不同时期的宣传画体现了不同时代的历史主题。与图6所反映的时代相符的历史主题是( )

A.百家争鸣,百花齐放 B.教育为工农兵服务

C.放卫星,大跃进 D.科教兴国

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】“百家争鸣,百花齐放”是1956年毛泽东在中共中央政治局扩大会议上提出来的文化建设方针,反映了三大改造完成后、社会主义制度基本建立时期对建设社会主义的探索主题,故A项错误;“教育为工农兵服务”是1949年第一次全国教育工作会议上提出来的教育方针,反映了新中国建立初期创办人民教育的历史主题,故B项错误;“放卫星,大跃进”反映了1958年的大跃进运动,故C项错误; 1995年中央首次提出“科教兴国”战略并且将其列为21世纪现代化建设的重要方针,从而推动了航天及各项科教事业的发展,图片上神州六号飞船于2005年成功发射升空反映了科教兴国这一主题,故D项正确。

【答案】D

5.(2015·北京丰台一模·20)科技创新与经济、社会发展密切相关。下列表述符合这一观点的是( )

A.第一颗原子弹爆炸成功,是我国实行“一五”计划的突出成果

B.袁隆平杂交水稻研制成功,缓解了“大跃进”带来的经济困难

C.神舟五号发射成功,提高了新旧格局交替时期中国的国际地位

D.李四光地质力学理论确立,反映了新中国科技发展的重要成就

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】1964年第一颗原子弹爆炸成功,“一五”计划是1953—1957年,故A项错误;袁隆平杂交水稻研制成功是在1973年,而“大跃进”带来的经济困难发生在1959至1961年,故B项错误;2003年神舟五号发射成功,提高了中国的国际地位,故C项正确;李四光地质力学理论与新中国科技发展成就无直接联系,故D项错误。

【答案】C

6.(2015·江苏泰州二模·12)1988年9月邓小平在《科学技术是第一生产力》一文中指出:“从长远看,要注意教育和科学技术。……最近,我见胡萨克时谈到,马克思讲过科学技术是生产力,这是非常正确的,现在看来这样说可能不够,恐怕是第一生产力。将来农业问题的出路,最终要由生物工程来解决,要靠尖端技术”。对此理解不正确的是( )

A.奠定了“科教兴国”战略的理论基础

B.有利于我国形成比较完整的国民教育体系

C.发展了马克思关于生产力的理论

D.为我国科技发展指明了方向

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】从材料“要注意教育和科学技术”可知,邓小平强调重视教育和科学技术的发展,这为1995年“科教兴国”战略的提出奠定了理论基础,故A项正确,不符合题意;材料没有涉及到我国的国民教育体系,故B项错误,符合题意;从材料“马克思讲过科学技术是生产力,这是非常正确的,现在看来这样说可能不够,恐怕是第一生产力”可知,邓小平发展了马克思关于生产力的理论,故C项正确,不符合题意;从材料“将来农业问题的出路,最终要由生物工程来解决,要靠尖端技术”可知,邓小平为我国科技发展指明了方向,故D项正确,不符合题意。

【答案】B

7.(2015·海南海口一模·25)观察《国家财政拨款科学研究经费支出总额表:》(单位:亿元),其中基建支出的变化主要反映出( )

1988年 1985年 1980年 1960年

科研经费 93 83 53.3 22.7

基建经费 25 18 11.3 11.1

总额 118 102 64.6 33.8

A.经济建设规模的萎缩 B.科研浪费现象日益严重

C.科研条件的逐步改善 D.财政拨款的使用率不高

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】材料提供的是关于科研中基建支出的数据,不是常规意义上的经济建设,而且数据是在缓慢增长的,不是萎缩,故A项错误;材料无法反映出是否浪费,故B项错误;从1960年开始到1988年,科学研究中的基建支出逐渐增加,体现了国家在逐步改善科学研究的硬件条件,故C项正确;材料数据没有涉及使用率的问题,故D项错误。

【答案】C

8.(2015·江苏南通、扬州、淮安、泰州三模·9)20世纪60年代,毛泽东曾对印尼代表团说:“美国是看不起我们的,英国是看不起我们的。法国、联邦德国、日本、苏联这些国家它们都看不起我们。这个看不起是有理由的,因为他们的东西多,技术先进。”基于这一认识,中国政府( )

A.加紧核武器技术的研制 B.主动加入不结盟运动

C.开始实施载人航天工程 D.实行“科教兴国”战略

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】1964年中国第一颗原子弹爆炸成功,加强了中国的国防能力,符合“20世纪60年代”、“这些国家它们都看不起我们。这个看不起是有理由的,因为他们的东西多,技术先进”的时代背景,故A项正确;中国一贯重视与不结盟运动的关系,在国际事务中与不结盟运动保持着良好的合作,但没有主动加入,故B项错误;1992年,中国政府作出实施载人航天工程的战略决策,不符合“20世纪60年代”,故C项错误;改革开放后,国家把发展科技和教育事业放在现代化建设的首位,实行“科教兴国”发展战略,不符合“20世纪60年代”,故D项错误。

【答案】A

9.(2015·浙江五校高三第二次联考·21)科技教育和人才是国家发展的基础和根本。下列有关历史史实的先后排序应该是( )

①《关于科学技术体制改革的决定》发布

②教育“三个面向”的提出

③“科教兴国”战略的提出

④“科学技术是第一生产力”的提出

A.①②③④ B.②①④③ C.②③①④ D.④③②①

【考点】新中国科学技术发展的主要成就;新中国教育事业的发展

【解析】①《关于科学技术体制改革的决定》颁布于1985年;②教育“三个面向”的提出是在1983年;③“科教兴国”战略的提出在1995年;④“科学技术是第一生产力”的提出是在1988年,按照时间排序,选择B项符合题意。

【答案】B

10.(2015·江苏南京师大附中高三5月模拟·12)国家最高技术奖成立于2000年,用于奖励科技成就卓著、社会贡献巨大的个人,此后每年评审一次,次年年初开会公布结果并颁奖。人们曾这样形容首届获奖者之一:“一人干了两亿人的活”。请问他是( )

A.钱学森 B.邓稼先 C.李四光 D.袁隆平

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】根据题干中“一人干了两亿人的活”这一信息可知,该科学成就与农业相关,钱学森是中国两弹一星功勋奖章获得者,被誉为“中国航天之父”“中国导弹之父”“中国自动化控制之父”和“火箭之王”,与农业领域无关,故A项错误;邓稼先为著名物理学家,故B项错误;李四光为著名地理学家,故C项错误;袁隆平为中国杂交水稻育种专家,故D项正确。

【答案】D

11.(2015·江苏海安高级中学、南京外国语学校、金陵中学四模·13)据新华社电:“神舟六号尚在在这太空遨游,很多‘搭车’企业就已经开始计算收益。航天领域每投入1元钱,将会产生7元至12元的回报。航天,将为国民经济发展带来多大动力……”对材料理解正确的是( )

A.航天业将成为主要的经济行业

B.中国成为第三个掌握载人航天技术的国家

C.体现了科学技术是第一生产力

D.中国开始打破大国对垄断空间技术的垄断

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】题干中并未提到航天业在经济行业中的地位,故A项错误;题干中并未提中国是第三个掌握载人航天技术的国家,故B项错误;题干中提到航天业的发展将有利于推动国民经济的发展,说明了学技术是第一生产力,故C项正确;题干中并未提中国打破大国对空间技术垄断的相关信息,故D项错误。

【答案】C

12.(2015·浙江湖州高一第二学期期末·37)邓小平同志曾说“如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。”下列选项中属于邓小平所说的“卫星”的是( )

A.“东方红一号” B.“长征1号”

C.“神舟5号” D.“银河1号”

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】“东方红一号”发射于1970年,是我国第一颗人造地球卫星,是“两弹一星”成就之一,增强了新中国的国防力量和综合国力,提高了新中国的国际地位,符合材料意思,故A项正确;“长征1号”是为发射我国第一颗人造地球卫星东方红一号而研制的三级运载火箭,不是“卫星”,故B项错误;神舟五号载人飞船是“神舟”号系列飞船中的第五艘,是中国首次发射的载人航天飞行器,不是卫星,故C项错误;银河-1号巨型计算机,是1983年12月22日我国第一台被命名为”银河”的亿次巨型电子计算机,不是卫星,故D项错误。

【答案】A

13.(2015·浙江嘉兴高一第二学期期末·29)2014年10月,中国探月工程首次实施的再入返回飞行试验首战告捷,中国成为世界上第三个掌握该技术的国家。这表明( )

A.中国科技水平世界领先 B.科学技术是第一生产力

C.中国开始迈入航天时代 D.中国航天技术取得新突破

【考点】新中国科学技术发展的主要成就

【解析】材料无法体现中国科技水平世界领先,故A项错误;1988年9月,邓小平同志根据当代科学技术发展的趋势和现状,提出了“科学技术是第一生产力”的论断,与题意无关,故B项错误;1970年“东方红一号”卫星发射成功,这是我国向太空发射的第一课人造地球卫星,标志着中国开始进入航天时代,故C项错误;中国探月工程首次实施的再入返回飞行试验首战告捷,中国成为世界上第三个掌握该技术的国家,标志着中国航天技术取得新突破,故D项正确。

【答案】D

14.(2015·河南商洛高二第二学期期末·9)某同学围绕“中国科技成就”这一内容自制了多张学习卡片。下图为其中的一张,请指出有几处错误( )

A.1 B.2 C.3 D.4

【考点】古代中国的科技成就;新中国科学技术发展的主要成就

【解析】四大发明指的是火药、指南针、造纸术和活字印刷术,故第一项正确;北魏贾思勰的《齐民要术》是现存最早、最完整的古代农业科学著作,故第二项错误;“东方红一号”的发射成功标志着中国进入了航天时代,故第三项错误;袁隆平研制的杂交水稻被称为“东方魔稻”“第二次绿色革命”,故第四项正确,选择B项符合题意。

【答案】B

15.(2015·北京海淀一模·17)1956年1月,中共中央提出“向现代科学进军”的任务,制定了《1956~1967年科学技术发展的远景规划纲领》。对这一决策的背景表述正确的是( )

A.有计划的经济建设全面展开 B.社会主义建设总路线的提出

C.第一个五年计划的超额完成 D.“双百”方针得到全面贯彻

【考点】50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践;新中国科学技术发展的主要成就

【解析】1953年开始在经济恢复的基础上有计划的经济建设全面展开,为经济建设服务,中共中央制定了科技发展的远景规划,故A项正确;社会主义建设总路线的提出是1958年,与题干时间不符,故B项错误;“一五计划”是1957年底超额完成的,时间不符,故C项错误;“双百” 方针在1957年反右派斗争扩大化时期就已经没有得到全面贯彻了,文革期间更加没有得到贯彻,故D项错误。

【答案】A

16.(2015·浙江台州高三期末·13)下列是中华人民共和国时期出台的科技、教育、文艺工作方针政策,其先后顺序是( )

①教育要面向现代化、面向世界、面向未来

②文化教育是民族的、科学的、大众的文化教育

③文艺为人民服务,为社会主义服务

④科学技术工作必须面向经济建设

A.③②①④ B.②③①④ C.②①④③ D.①③④②

【考点】新中国科学技术发展的主要成就;“百花齐放、百家争鸣”的方针;新中国教育事业的发展

【解析】①“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”是1983年邓小平提出的新时期教育事业发展的指导方针,②“文化教育是民族的、科学的、大众的文化教育”是1949年共同纲领提出的新中国的教育方针,③“文艺为人民服务,为社会主义服务”是1979年邓小平提出的文艺工作的指导方针,④“科学技术工作必须面向经济建设”是1985年全国科技工作会议后提出,按照时间顺序,选择B项符合题意。

【答案】B

二、非选择题(以下试题为分解版,完整版试题附后)

1.(2015·广东中山高考模拟·38)(27分)阅读材料,回答问题。

材料三 改革开放三十年来,我国的科技实力大为增强。在航天科学领域,由我国自主研发的“神舟”系列航天飞船的成功发射……“嫦娥”一号成功探月之旅则标志着我国首次月球探测工程圆满成功……在信息技术领域,银河系列巨型计算机研制成功……在生物科学领域,解决了亿万人吃饭问题的杂交水稻技术取得重大突破。

——据国家统计局网站整理

(3)根据材料三并结合所学知识,分析指出新时期“我国科技实力大为增强”的原因。(4分)

【考点】现代信息技术;十一届三中全会与经济体制改革;新中国科学技术发展的主要成就;新中国教育事业的发展

【解析】(3)结合所学知识从1978年以来社会主义建设新时期的背景分析即可:经济上,改革开放的实行,综合国力的增强;政治上,党和政府对科技的重视,提出科教兴国战略;科技上,第三次科技革命的推行。

【答案】(3)原因:改革开放的实行;综合国力的增强;党和政府对科技的重视(如提出科教兴国战略、科学技术是第一生产力等);第三次科技革命的推行。(4分)

2.(2015·江苏南京、盐城二模·23)(13分)南京晨光机器厂前身是金陵机器制造局,简称“宁局”。新中国成立后,企业为寻求发展几经调整。阅读材料,回答问题。

材料一 1949年,南京解放,第二野战军部队接管(金陵机器制造局),更名华东军械总厂。1953年,与307厂合并组建南京晨光机器厂。1965年1月,晨光机器厂由隶属第五机械工业部划归第七机械工业部,即后来的航天工业部。从此,工厂结束了制造常规武器的历史,开始从事航天产品的研制生产,古老的“宁局”翻开了历史上新的一页。

——南京市地方志编纂委员会《南京机械工业志》

材料二 1993年是我厂(晨光机器厂)近几年来最困难的一年。军品产值仅占当年产值的13%,比上年下降了24%。……为了使1993年不因军品任务锐减而影响工厂的经济效益,工厂确定了“巩固发展老产品,积极开发新产品”的方针。……公司生产的艺术制像产品,蜚声海内外,承制了举世瞩目的“香港天坛大佛”、高88米的无锡“灵山大佛”、高108米的海南“三面观音”等,产品并已走出了国门,成为“中国最大的青铜艺术品研制生产基地”。

——梁文浩《适应市场需求 不断开发新产品》

1996年,南京晨光机器厂作为国家百家现代企业制度改革试点单位,“晨光”由工厂改制为南京晨光集团有限责任公司。1999年,实行资产重组,组建了南京晨光航天应用技术股份有限公司。2001年6月15日,“航天晨光”股票在上海证券交易所挂牌上市。

——陈孟荦《“晨光”改制与改革》

材料三 随着企业的发展,秦淮河畔“宁局”原址的英式工业建筑群已经不能满足生产需求,晨光逐步移师江宁开发区。2007年,由南京晨光集团和秦淮区人民政府共同打造“晨光1865科技·创意产业园”。园区……是一座反映中国工业建筑历史演变的博物馆,具有极高的历史和文化资源利用价值。

——王彦辉《城市产业类历史建筑的新生》

请回答:

(2)运用以上材料,结合时代背景,以“以政府、市场对晨光机器厂企业转型发展的作用”为主题进行论证。(10分)(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述清晰;250字左右)

【考点】50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践;十一届三中全会与经济体制改革;经济体制改革的深化(1992年起);新中国科学技术发展的主要成就;企业发展主题

【解析】(2)根据三则材料和所学知识可知,政府市场在企业转型中的作用主要可以分为三个“政府调控”“市场促进”“政府调控和市场促进相结合”,分别以三个为单位,将所学知识和材料相结合予以说明即可。

【答案】(2)

观点 政府调控和市场力量都能促进企业转型发展。(1分)

政府调控促进 企业转型 20世纪五六十年代,我国实行高度集中的计划经济体制(或单一的公有制经济)。(1分) 政府主持晨光厂产品生产的调整(或合并组建、归属部门的调整)。(1分) 改革开放后,城市进行经济体制改革。(1分) 政府推动“晨光”由工厂改制为南京晨光集团有限责任公司。(1分)

市场力量促进 企业转型 1992年,邓小平发表“南方谈话”(或中共“十四”大)提出了建立中国 特色的社会主义市场经济体制的改革目标理论。(1分) 晨光厂针对军品计划任务的锐减,为适应市场开发新产品。(1分) 2001年,“航天晨光”股票上市,推动了企业转型发展。(1分)

政府调控和市 场力量的合力 促进企业转型 2007年,由南京晨光集团和秦淮区人民政府共同打造“晨光1865科技·创意产业园”,市场和政府合力促成了企业的再次转型发展。(2分)

3.(2015·安徽“江淮十校”高三4月联考·36)(24分)“国家形象”是媒介和人们心理中的对于一个国家及其民众的历史、现实,政治、经济、文化、生活方式以及价值观的综合印象。阅读下列材料,回答问题。

材料二 面对中国的迅速崛起,不少国外学者承认“看走眼了”。美国著名政治学家约瑟夫·奈认为:“改革开放30多年来,中国共产党带领数以亿计的中国人摆脱了贫困,在经济管理上取得了巨大成功,这是中国共产党软实力和合法性的重要来源。”日裔美国学者福山认为,中国经验刷新了他的部分看法,他没有料到中国经济增长“带来的冲击那么广泛”。伦敦大学教授麦克莱伦认为:“中国的经济社会发展,无论以何种标准衡量,都令人叹为观止。”

——摘自《我们误判了中国》(2015年1月出版)

(2)根据材料二并结合所学知识,试从中国社会政治、经济、文化发展的角度分析中国为什么会让外国学者“看走眼”?(10分)

【考点】改革开放以来民主与法制的建设;经济体制改革的深化(1992年起);对外开放格局的初步形成;改革开放以来我国的重要外交活动;新中国科学技术发展的主要成就;新中国教育事业的发展

【解析】(2)从政治、经济、文化发展等几个角度回答。政治上,结合必修一第六、七单元回答,坚持走中国特色社会主义道路,不断完善社会主义民主与法制;坚持“和平共处五项原则”原则,维护世界和平与安全(4分)。经济上,据材料二“改革开放30多年来,中国共产党带领数以亿计的中国人摆脱了贫困,在经济管理上取得了巨大成功”、“中国的经济社会发展,无论以何种标准衡量,都令人叹为观止”得出,中国改革开放取得巨大成就、社会主义市场经济体制的确立、加入WTO。文化上,结合必修三第七单元回答,“科教兴国”战略、科学技术的发展。

【答案】(2)政治:坚持走中国特色社会主义道路,不断完善社会主义民主与法制;坚持“和平共处五项原则”原则,维护世界和平与安全(4分)。

经济:中国改革开放,社会主义现代化取得巨大成就;社会主义市场经济体制的确立,经济社会充满活力;加入WTO,按照国际规则行事(任答2点得4分)。

文化:实施“科教兴国”战略,科学技术的发展(2分)。(满分10分,言之有理亦可。)

4.(2015·山东淄博二模·41)(24分)留学教育既是社会变迁的反映,也是文化交流的途径。阅读材料并结合所学知识,回答问题。

【史实】

甲:公元623年日本在华留学生惠日等上奏天皇:“留于唐国学者,皆学以成业,应唤;大唐国者,法式备定之珍国也,常须达”。

(《日本书纪》)

乙:1870年清政府决定挑选120名12岁左右的学生,分4年派赴美国,每年30名。官方出钱派人到美国留学,最初竟然“无人愿去”!

(雷颐《历史何以至此》)

丙:在1949—1954年间,有1424人经过坎坷挫折和百折不挠的斗争回到祖国,多数是从美(937人)、英(193人)、日(119人)和法国(85人)回来的。到50年代末回国人数增至2500名。其中著名科学家钱学森、赵忠尧、郭永怀、李恒德、师昌绪、陈能宽、侯祥麟等是在朝鲜战争后,经过中美多次谈判才得以回国的。

(宋健编《百年接力留学潮》)

【史论】

能不能站在人类文明制高点上,勇敢地接纳人类已有文明的成就,是国家盛衰安危的关键。

【问题】

(3)结合国际国内形势,分析指出20世纪50年代大量留学生回国的意义。(8分)

(4)史实乙和史实丙,哪个更能够证明【史论】,为什么?(4分)

【考点】晚清中国经济结构的变动与洋务运动;新中国科学技术发展的主要成就;新中国教育事业的发展

【解析】(3)从国际形势来,当时两大阵营对峙,对打破美国等西方国家对新中国的封锁有重要意义;从国内形势来看,当时中国百废待兴,留学生归国,增强建设新中国的力量,成为教育、工业、国防建设等领域的骨干,推动了各项事业的发展。同时,留学生归国展现了高尚的爱国主义精神,也是富贵的精神财富。

(4)任选一观点加以说明。同意乙,可以从洋务运动只学习西方科学技术,没有使中国走上富强之路;同意丙,可以从20世纪50年代新中国科技成就来说明。

【答案】(3)意义:新中国刚刚成立,百废待兴,大量留学生归国,增强建设新中国的力量;两大阵营冷战正酣,留美欧学生归国一定程度上打破美国等西方国家对新中国的封锁;归国留学生是重要的科学技术人才,他们归国后成为教育、工业、国防建设等领域的骨干,推动了各项事业的发展;学业有成,报效祖国是中华民族的优秀传统,留学生冲破阻挠,力争归国展现了高尚的爱国主义精神,也是富贵的精神财富。(8分)

(4)同意乙。

原因:清政府虽然派遣幼童留学,但以“中体西用”为指导,仅限于学习外国技术,且固守小农经济,维护封建制度,没有使中国真正走向富强。这从反面证明【史论】。(4分)

或同意丙。

原因:20世纪50年代的归国留学生处于世界科学技术的前沿,是新中国取得“两弹一星”等科技成就的重要力量,提高了中国的国际地位。这从正面证明【史论】。(4分)

附:非选择题完整版

1.(2015·广东中山高考模拟·38)(27分)阅读材料,回答问题。

材料一 李约瑟认为:宋代理学本质上是科学性的,伴随而来的是纯粹科学和应用科学本身的各种活动的史无前例的繁盛。

——李约瑟《中国科学技术史》

费正清认为:“朱熹殁后,他的理学思想逐渐成为一种僵化的正统思想……宋代以后中国文化发展滞缓,使得中国在19世纪时积弱不振。”

——费正清《中国:传统与变迁》

材料二 近代中国不同时期对科学技术的认识

时期 代表人物 对科学技术的认识

鸦片战争时期 魏源 学习西方制造战舰、火械等先进技术,改进军队武器装备。

洋务运动时期 李鸿章 中国技不如人,学西洋“为民生日用,军器制作之源”的“格致、测算、舆图、火轮、机器、兵法、炮法、化学、电学等”。

新文化运动时期 陈独秀 “科学之功用,非仅在富国强兵及物质上幸福之增进而已”,应求真致用并重,要用科学的态度、精神、思想和方法去对待一切传统观念和社会问题,以至于人生。

——据马尚斌《中国近代史教程》等编制

材料三 改革开放三十年来,我国的科技实力大为增强。在航天科学领域,由我国自主研发的“神舟”系列航天飞船的成功发射……“嫦娥”一号成功探月之旅则标志着我国首次月球探测工程圆满成功……在信息技术领域,银河系列巨型计算机研制成功……在生物科学领域,解决了亿万人吃饭问题的杂交水稻技术取得重大突破。

——据国家统计局网站整理

(1)列举宋代获得发展完善并对西方社会转型产生影响的科技成就。(2分)根据材料一提炼关于理学和古代科学技术关系的两种不同看法,结合所学知识分别加以论证。(8分)

(2)根据材料二和所学知识,指出新文化运动时期对科学技术的看法较19世纪中期有何显著不同?(4分)分析产生上述变化的原因。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析指出新时期“我国科技实力大为增强”的原因。(4分)

(4)根据上述材料并结合所学知识,简要概括宋元时期、近代前期和现代中国科技发展的特色。(3分)

【考点】宋明理学;古代中国的科技成就;新思想的萌发;中体西用思想;新文化运动;现代信息技术;十一届三中全会与经济体制改革;新中国科学技术发展的主要成就;新中国教育事业的发展;科学技术主题

【解析】(1)第一小问成就,结合所学知识,列举宋代对西方社会转型产生影响的科技成就即可,比如发明活字印刷术,指南针应用于航海,火药广泛用于军事等;第二小问论证,首先,从材料一提炼关于理学和古代科学技术关系的两种不同看法:理学对宋代科技具有促进作用,理学后来阻碍了中国古代科技发展。然后结合史实分析论证即可。

(2)第一小问不同,由材料二中“学习西方制造战舰、火械等先进技术,改进军队武器装备”信息可知,鸦片战争到洋务运动时期,主要强调学习西方先进技术和自然科学知识;由材料二中“应求真致用并重,要用科学的态度、精神、思想和方法去对待一切传统观念和社会问题”信息可知,新文化运动时期,从技术层面深入到文化(思想观念)层面,强调以科学的态度、精神、思想和方法启迪民众,思考人生,改造社会。第二小问原因,结合甲午战争到新文化运动时期的历史背景进行逻辑分析即可:甲午战败,认识到制度的落后和“师夷长技”的局限,开始学习西方的政治;辛亥革命后建立了民国,但民主政体有名无实;新文化运动弘扬科学思想批判愚昧、迷信,促进思想解放。

(3)结合所学知识从1978年以来社会主义建设新时期的背景分析即可:经济上,改革开放的实行,综合国力的增强;政治上,党和政府对科技的重视,提出科教兴国战略;科技上,第三次科技革命的推行。

(4)综合上述材料,简要概括不同时期中国科技发展的特色的特色,如宋元时期文明传承与自主创新,近代前期引进西学与模仿探索,现代中国自主创新与开放交流。

【答案】(1)成就:发明活字印刷术;指南针应用于航海;火药广泛用于军事。(2分)

看法一:理学对宋代科技具有促进作用。

论证:认为理比气更根本;仁者应有强烈的社会责任感;升华抽象思辨,主张格物致知,理性分析自然。(4分,任意两点)

看法二:理学后来阻碍了中国古代科技发展。

论证:理学成为维护专制主义政治的经典;压抑人的自然欲求;知识分子埋首经书,脱离社会实际。(4分,任意两点)(提炼看法,2分,论证,6分)

(2)不同:鸦片战争到洋务运动时期,主要强调学习西方先进技术和自然科学知识,仍停留在器物层面;认为科学技术是实现富国强兵的手段。(2分)新文化运动时期,从技术层面深入到文化(思想观念)层面;强调以科学的态度、精神、思想和方法启迪民众,思考人生,改造社会。(2分,答案应比较对科学的“内涵”及“功用”的认识。只答出“前者重视科学的实用功能,后者强调科学的社会功能”只给2分)

原因:甲午战败,认识到制度的落后和“师夷长技”的局限,开始学习西方的政治,推行政治改良;辛亥革命后建立了民国,但民主政体有名无实;旧思想文化阻碍着民主政治的真正实现;需要弘扬科学思想批判愚昧、迷信,促进思想解放。(每点2分,仼答3点,6分)

(3)原因:改革开放的实行;综合国力的增强;党和政府对科技的重视(如提出科教兴国战略、科学技术是第一生产力等);第三次科技革命的推行。(4分)

(4)特色:宋元时期,文明传承与自主创新;近代前期,引进西学与模仿探索;现代中国,自主创新与开放交流。(3分)

2.(2015·江苏南京、盐城二模·23)(13分)南京晨光机器厂前身是金陵机器制造局,简称“宁局”。新中国成立后,企业为寻求发展几经调整。阅读材料,回答问题。

材料一 1949年,南京解放,第二野战军部队接管(金陵机器制造局),更名华东军械总厂。1953年,与307厂合并组建南京晨光机器厂。1965年1月,晨光机器厂由隶属第五机械工业部划归第七机械工业部,即后来的航天工业部。从此,工厂结束了制造常规武器的历史,开始从事航天产品的研制生产,古老的“宁局”翻开了历史上新的一页。

——南京市地方志编纂委员会《南京机械工业志》

材料二 1993年是我厂(晨光机器厂)近几年来最困难的一年。军品产值仅占当年产值的13%,比上年下降了24%。……为了使1993年不因军品任务锐减而影响工厂的经济效益,工厂确定了“巩固发展老产品,积极开发新产品”的方针。……公司生产的艺术制像产品,蜚声海内外,承制了举世瞩目的“香港天坛大佛”、高88米的无锡“灵山大佛”、高108米的海南“三面观音”等,产品并已走出了国门,成为“中国最大的青铜艺术品研制生产基地”。

——梁文浩《适应市场需求 不断开发新产品》

1996年,南京晨光机器厂作为国家百家现代企业制度改革试点单位,“晨光”由工厂改制为南京晨光集团有限责任公司。1999年,实行资产重组,组建了南京晨光航天应用技术股份有限公司。2001年6月15日,“航天晨光”股票在上海证券交易所挂牌上市。

——陈孟荦《“晨光”改制与改革》

材料三 随着企业的发展,秦淮河畔“宁局”原址的英式工业建筑群已经不能满足生产需求,晨光逐步移师江宁开发区。2007年,由南京晨光集团和秦淮区人民政府共同打造“晨光1865科技·创意产业园”。园区……是一座反映中国工业建筑历史演变的博物馆,具有极高的历史和文化资源利用价值。

——王彦辉《城市产业类历史建筑的新生》

请回答:

(1)从材料一、二、三中概括晨光机器厂发展中几次战略调整。(3分)

(2)运用以上材料,结合时代背景,以“以政府、市场对晨光机器厂企业转型发展的作用”为主题进行论证。(10分)(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述清晰;250字左右)

【考点】50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践;十一届三中全会与经济体制改革;经济体制改革的深化(1992年起);新中国科学技术发展的主要成就;企业发展主题

【解析】(1)根据材料一,“从此,工厂结束了制造常规武器的历史,开始从事航天产品的研制生产”可以归纳出从制造常规武器到从事航天产品的研制生产;根据材料二第一则材料,“为了使1993年不因军品任务锐减而影响工厂的经济效益,工厂确定了‘巩固发展老产品,积极开发新产品’的方针。……公司生产的艺术制像产品,蜚声海内外”可以归纳出其从生产军品任务到民用产品,第二则材料,从工厂到有限责任公司到上市公司的变化历程;根据材料三,由生产型企业到“科技·创意产业园”

(2)根据三则材料和所学知识可知,政府市场在企业转型中的作用主要可以分为三个“政府调控”“市场促进”“政府调控和市场促进相结合”,分别以三个为单位,将所学知识和材料相结合予以说明即可。

【答案】(1)材料一:从制造常规武器到从事航天产品的研制生产;(1分)

材料二:从接受军品任务到开发民用产品;从机器厂到改制为股份制上市公司。(任答一点,1分)

材料三:由生产型企业到科技·创意产业园。(1分)

(2)

观点 政府调控和市场力量都能促进企业转型发展。(1分)

政府调控促进 企业转型 20世纪五六十年代,我国实行高度集中的计划经济体制(或单一的公有制经济)。(1分) 政府主持晨光厂产品生产的调整(或合并组建、归属部门的调整)。(1分) 改革开放后,城市进行经济体制改革。(1分) 政府推动“晨光”由工厂改制为南京晨光集团有限责任公司。(1分)

市场力量促进 企业转型 1992年,邓小平发表“南方谈话”(或中共“十四”大)提出了建立中国 特色的社会主义市场经济体制的改革目标理论。(1分) 晨光厂针对军品计划任务的锐减,为适应市场开发新产品。(1分) 2001年,“航天晨光”股票上市,推动了企业转型发展。(1分)

政府调控和市 场力量的合力 促进企业转型 2007年,由南京晨光集团和秦淮区人民政府共同打造“晨光1865科技·创意产业园”,市场和政府合力促成了企业的再次转型发展。(2分)

3.(2015·安徽“江淮十校”高三4月联考·36)(24分)“国家形象”是媒介和人们心理中的对于一个国家及其民众的历史、现实,政治、经济、文化、生活方式以及价值观的综合印象。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1931年首次出版的美国作家赛珍珠( PearlS. Buck)的《大地》的一个重要贡献是不仅引起西方对中国的关注,而且改变了19世纪以来西方流行的反面的中国形象。

1942年《纽约时报》在一篇社论中对这中国满怀希望地写道:“我们有像中国那样忠诚的战友,它有着取之不尽的人力资源……中国依靠其吃苦耐劳、足智多谋的人民,将十倍地报偿我们以前给它的援助。”

新中国成立后,中国在美国的形象也进入了一个新的历史时期:“敌人、恐怖”成了中国的代名词。

——王立新《试论美国人中国观的演变(18世纪——1950)》

材料二 面对中国的迅速崛起,不少国外学者承认“看走眼了”。美国著名政治学家约瑟夫·奈认为:“改革开放30多年来,中国共产党带领数以亿计的中国人摆脱了贫困,在经济管理上取得了巨大成功,这是中国共产党软实力和合法性的重要来源。”日裔美国学者福山认为,中国经验刷新了他的部分看法,他没有料到中国经济增长“带来的冲击那么广泛”。伦敦大学教授麦克莱伦认为:“中国的经济社会发展,无论以何种标准衡量,都令人叹为观止。”

——摘自《我们误判了中国》(2015年1月出版)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪三四十年代和五六十年代美国对中国形成几种不同形象的原因。(14分)

(2)根据材料二并结合所学知识,试从中国社会政治、经济、文化发展的角度分析中国为什么会让外国学者“看走眼”?(10分)

【考点】抗日战争;1929至1933年资本主义世界经济危机;改革开放以来民主与法制的建设;经济体制改革的深化(1992年起);对外开放格局的初步形成;新中国初期的对外关系;改革开放以来我国的重要外交活动;新中国科学技术发展的主要成就;新中国教育事业的发展;大国崛起主题

【解析】(1)第一小问三四十年代原因,据材料一“美国作家赛珍珠的《大地》……改变了19世纪以来西方流行的反面的中国形象”得出小说《大地》的影响,“1942年《纽约时报》在一篇社论中对这中国满怀希望地写道:我们有像中国那样忠诚的战友”得出二战的爆发,共同抗击日军,“将十倍地报偿我们以前给它的援助”得出抗战有力支持了美国,“中国依靠其吃苦耐劳、足智多谋的人民”得出抗战中中国军民表现出的优良品质,结合所学分析得出,1929—1933年经济危机的影响,国民党政府的亲美政策,概括回答即可。第二小问五六十年代原因,据材料一中“新中国成立后”得出新中国的成立,结合所学得出,双方意识形态和经济体制的差异、一边倒外交方针、“冷战”的影响。

(2)从政治、经济、文化发展等几个角度回答。政治上,结合必修一第六、七单元回答,坚持走中国特色社会主义道路,不断完善社会主义民主与法制;坚持“和平共处五项原则”原则,维护世界和平与安全(4分)。经济上,据材料二“改革开放30多年来,中国共产党带领数以亿计的中国人摆脱了贫困,在经济管理上取得了巨大成功”、“中国的经济社会发展,无论以何种标准衡量,都令人叹为观止”得出,中国改革开放取得巨大成就、社会主义市场经济体制的确立、加入WTO。文化上,结合必修三第七单元回答,“科教兴国”战略、科学技术的发展。

【答案】(1)三四十年代:小说《大地》的影响;1929—1933年经济危机的影响;二战的爆发,共同抗击日军;中国抗战有力支持了美国;国民党政府的亲美政策;抗战中中国军民表现出的优良品质等。(任答4点得8分)

五六十年代:新中国的成立,双方意识形态和经济体制的差异;中国实行独立自主的和平外交方针,一边倒;美苏“冷战”的影响;( 6分)

(2)政治:坚持走中国特色社会主义道路,不断完善社会主义民主与法制;坚持“和平共处五项原则”原则,维护世界和平与安全(4分)。

经济:中国改革开放,社会主义现代化取得巨大成就;社会主义市场经济体制的确立,经济社会充满活力;加入WTO,按照国际规则行事(任答2点得4分)。

文化:实施“科教兴国”战略,科学技术的发展(2分)。(满分10分,言之有理亦可。)

4.(2015·山东淄博二模·41)(24分)留学教育既是社会变迁的反映,也是文化交流的途径。阅读材料并结合所学知识,回答问题。

【史实】

甲:公元623年日本在华留学生惠日等上奏天皇:“留于唐国学者,皆学以成业,应唤;大唐国者,法式备定之珍国也,常须达”。

(《日本书纪》)

乙:1870年清政府决定挑选120名12岁左右的学生,分4年派赴美国,每年30名。官方出钱派人到美国留学,最初竟然“无人愿去”!

(雷颐《历史何以至此》)

丙:在1949—1954年间,有1424人经过坎坷挫折和百折不挠的斗争回到祖国,多数是从美(937人)、英(193人)、日(119人)和法国(85人)回来的。到50年代末回国人数增至2500名。其中著名科学家钱学森、赵忠尧、郭永怀、李恒德、师昌绪、陈能宽、侯祥麟等是在朝鲜战争后,经过中美多次谈判才得以回国的。

(宋健编《百年接力留学潮》)

【史论】

能不能站在人类文明制高点上,勇敢地接纳人类已有文明的成就,是国家盛衰安危的关键。

【问题】

(1)惠日的上奏说明了什么?(2分)

(2)说明清政府组织官派赴美留学的原因,解释为什么最初竟然“无人愿去”。(10分)

(3)结合国际国内形势,分析指出20世纪50年代大量留学生回国的意义。(8分)

(4)史实乙和史实丙,哪个更能够证明【史论】,为什么?(4分)

【考点】晚清中国经济结构的变动与洋务运动;新中国科学技术发展的主要成就;新中国教育事业的发展;教育发展主题

【解析】(1)材料甲中惠日上奏的意思是,留学唐朝的学子都学业已成,应召唤回来。大唐这个国家,法律完备,是个珍贵的国家,应该常常去。由此可见,日本积极学习外国先进文化。唐代文化先进具有很强的吸引力。

(2)第一小问派遣留学的原因,根据材料时间可知当时洋务运动在开展中。因此原因结合洋务运动知识分析。第二小问“无人愿去”的原因,从科举考试观念、传统思想束缚以及孩童年幼、语言不通、路途遥远等客观困难来分析。

(3)从国际形势来,当时两大阵营对峙,对打破美国等西方国家对新中国的封锁有重要意义;从国内形势来看,当时中国百废待兴,留学生归国,增强建设新中国的力量,成为教育、工业、国防建设等领域的骨干,推动了各项事业的发展。同时,留学生归国展现了高尚的爱国主义精神,也是富贵的精神财富。

(4)任选一观点加以说明。同意乙,可以从洋务运动只学习西方科学技术,没有使中国走上富强之路;同意丙,可以从20世纪50年代新中国科技成就来说明。

【答案】(1)说明:日本积极学习外国先进文化。唐代文化先进具有很强的吸引力。(2分)

(2)派遣留学的原因:清政府面临内忧外患,需要借助外国先进力量维护统治;清政府中的洋务派积极引进外国先进技术,需要各种技术人才。(4分)

无人愿去”的原因:清政府实行科举考试,被视为读书人发展的正途;社会上的夷夏之辨、鄙视科技、安土重迁等传统思想的阻碍;孩童年幼、语言不通、路途遥远等客观困难的存在。(6分)

(3)意义:新中国刚刚成立,百废待兴,大量留学生归国,增强建设新中国的力量;两大阵营冷战正酣,留美欧学生归国一定程度上打破美国等西方国家对新中国的封锁;归国留学生是重要的科学技术人才,他们归国后成为教育、工业、国防建设等领域的骨干,推动了各项事业的发展;学业有成,报效祖国是中华民族的优秀传统,留学生冲破阻挠,力争归国展现了高尚的爱国主义精神,也是富贵的精神财富。(8分)

(4)同意乙。

原因:清政府虽然派遣幼童留学,但以“中体西用”为指导,仅限于学习外国技术,且固守小农经济,维护封建制度,没有使中国真正走向富强。这从反面证明【史论】。(4分)

或同意丙。

原因:20世纪50年代的归国留学生处于世界科学技术的前沿,是新中国取得“两弹一星”等科技成就的重要力量,提高了中国的国际地位。这从正面证明【史论】。(4分)

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 从百家争鸣到独尊儒术

- 第2课 宋明理学

- 第3课 明清之际儒学的发展

- 第二单元 古代中国的科技与文化

- 第4课 “发明和发现的国度”

- 第5课 古代文学的辉煌成就

- 第6课 绚丽多彩的古典戏曲

- 第7课 魅力独特的书画

- 第三单元 近代中国的思想解放潮流

- 第8课 “从开眼看世界”到维新变法

- 第9课 新文化运动和马克思主义的传播

- 第四单元 20世纪以来中国的重大思想理论成果

- 第10课 孙中山的三民主义

- 第11课 中国化的马克思主义—毛泽东思想

- 第12课 新时期的理论成果

- 第五单元 现代中国的科技与文化

- 第13课 新中国的科技成就

- 第14课 “百花齐放,百家争鸣”

- 第15课 新中国的教育事业

- 第六单元 西方人文精神的起源与发展

- 第16课 西方人文精神的起源

- 第17课 14—16世纪西方人文主义的复兴

- 第18课 西方启蒙思想家的人文主义思想

- 第七单元 近代世界科学技术的发展

- 第19课 物理学的长足进步

- 第20课 破解生命起源谜团的进化论

- 第21课 从蒸汽时代到互联网时代

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 多姿多彩的世界文学

- 第23课 流派纷呈的世界美术

- 第24课 蓬勃发展的音乐和影视艺术