浙教版科学八下 3.3 化学方程式(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学八下 3.3 化学方程式(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 09:06:25 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

浙教版科学八下3.3 化学方程式(含答案)

一、选择题

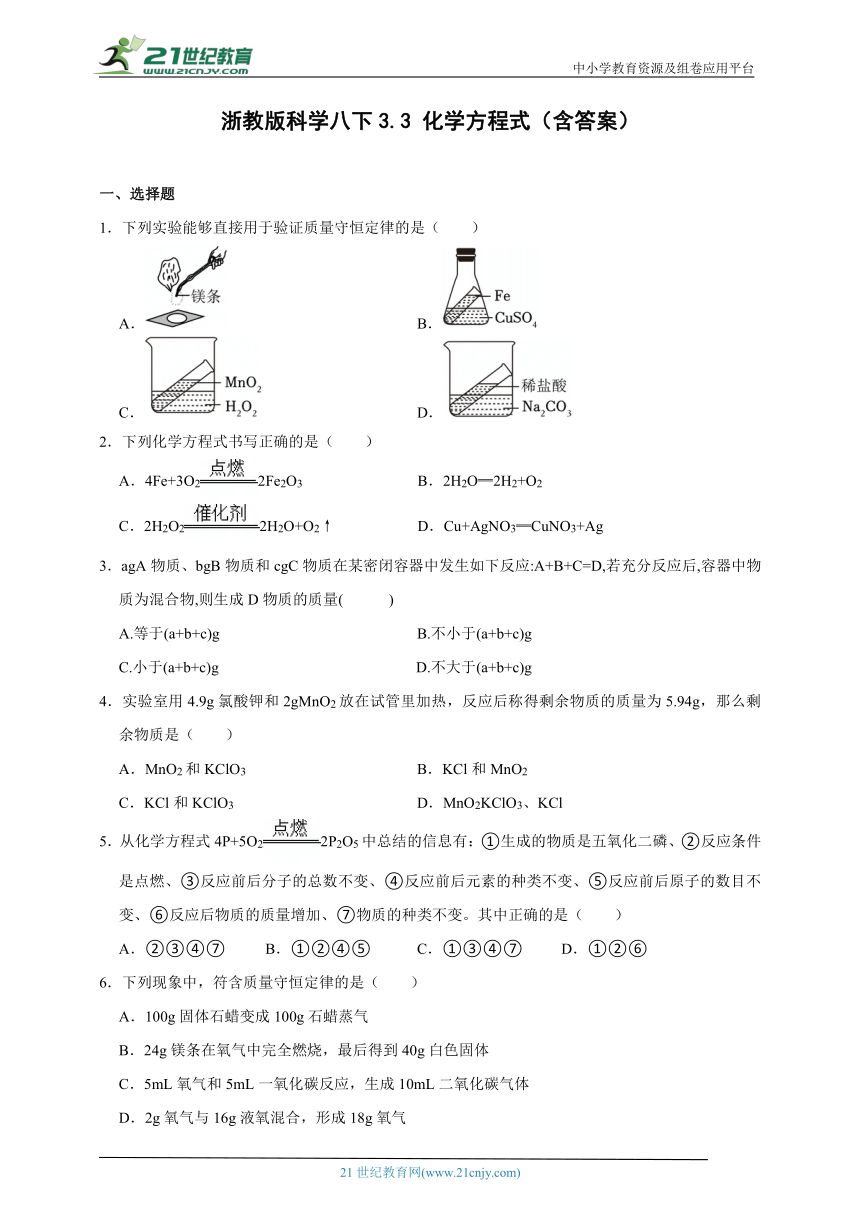

1.下列实验能够直接用于验证质量守恒定律的是( )

A. B.

C. D.

2.下列化学方程式书写正确的是( )

A.4Fe+3O22Fe2O3 B.2H2O═2H2+O2

C.2H2O22H2O+O2↑ D.Cu+AgNO3═CuNO3+Ag

3.agA物质、bgB物质和cgC物质在某密闭容器中发生如下反应:A+B+C=D,若充分反应后,容器中物质为混合物,则生成D物质的质量( )

A.等于(a+b+c)g B.不小于(a+b+c)g

C.小于(a+b+c)g D.不大于(a+b+c)g

4.实验室用4.9g氯酸钾和2gMnO2放在试管里加热,反应后称得剩余物质的质量为5.94g,那么剩余物质是( )

A.MnO2和KClO3 B.KCl和MnO2

C.KCl和KClO3 D.MnO2KClO3、KCl

5.从化学方程式4P+5O22P2O5中总结的信息有:①生成的物质是五氧化二磷、②反应条件是点燃、③反应前后分子的总数不变、④反应前后元素的种类不变、⑤反应前后原子的数目不变、⑥反应后物质的质量增加、⑦物质的种类不变。其中正确的是( )

A.②③④⑦ B.①②④⑤ C.①③④⑦ D.①②⑥

6.下列现象中,符含质量守恒定律的是( )

A.100g固体石蜡变成100g石蜡蒸气

B.24g镁条在氧气中完全燃烧,最后得到40g白色固体

C.5mL氧气和5mL一氧化碳反应,生成10mL二氧化碳气体

D.2g氧气与16g液氧混合,形成18g氧气

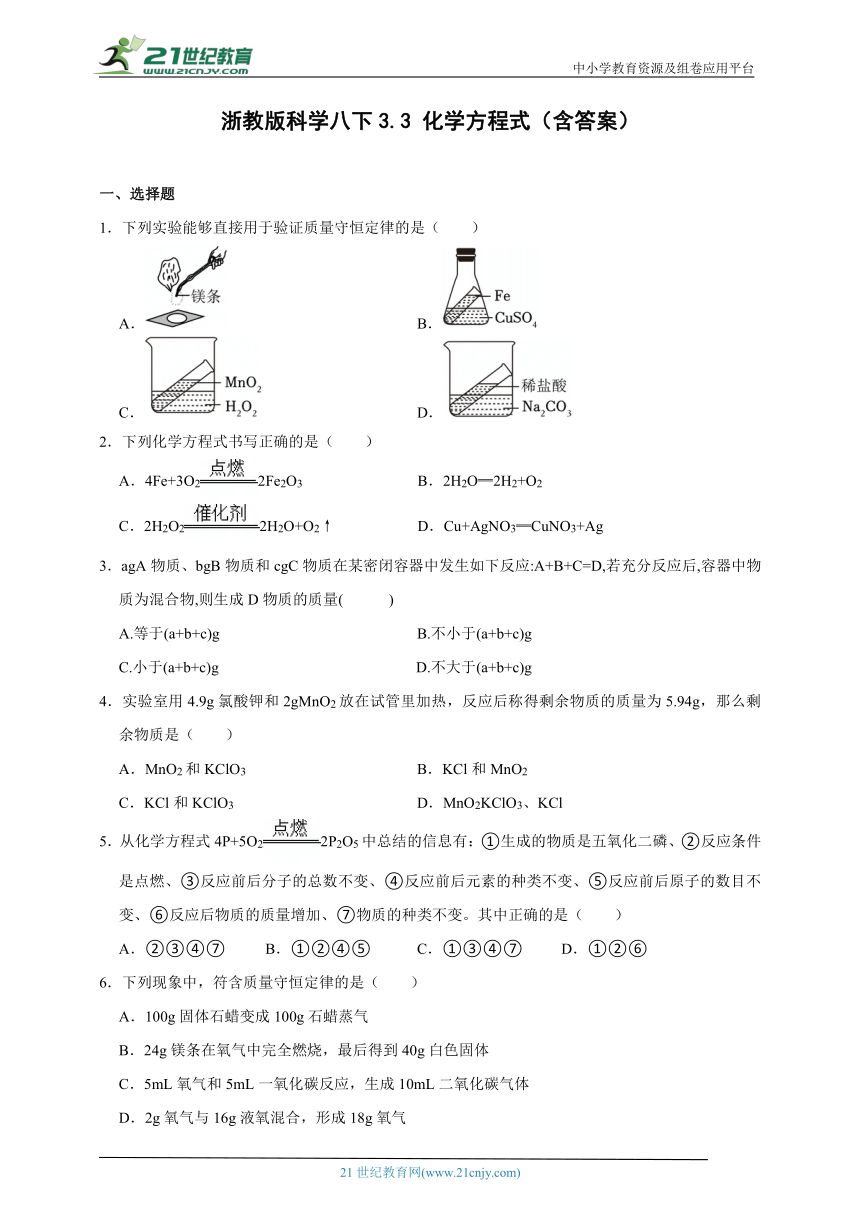

7.A、B、C三种不同分子的模型分别为“”、“”、“”,如图为三种物质之间发生化学反应前后的状况,则该反应的化学方程式中,A、B、C三物质的化学式前的系数之比为( )

A.3:1:2 B.4:1:3 C.4:1:2 D.3:1:3

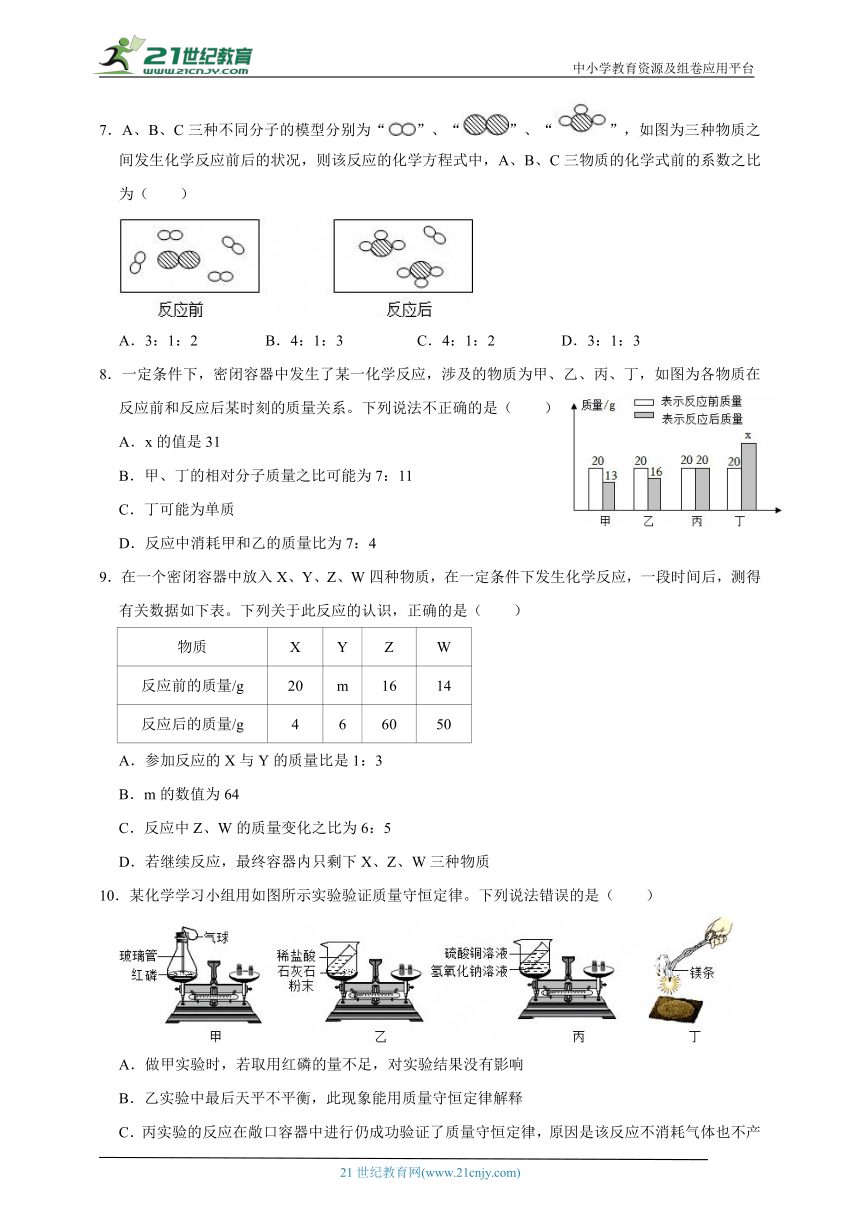

8.一定条件下,密闭容器中发生了某一化学反应,涉及的物质为甲、乙、丙、丁,如图为各物质在反应前和反应后某时刻的质量关系。下列说法不正确的是( )

A.x的值是31

B.甲、丁的相对分子质量之比可能为7:11

C.丁可能为单质

D.反应中消耗甲和乙的质量比为7:4

9.在一个密闭容器中放入X、Y、Z、W四种物质,在一定条件下发生化学反应,一段时间后,测得有关数据如下表。下列关于此反应的认识,正确的是( )

物质 X Y Z W

反应前的质量/g 20 m 16 14

反应后的质量/g 4 6 60 50

A.参加反应的X与Y的质量比是1:3

B.m的数值为64

C.反应中Z、W的质量变化之比为6:5

D.若继续反应,最终容器内只剩下X、Z、W三种物质

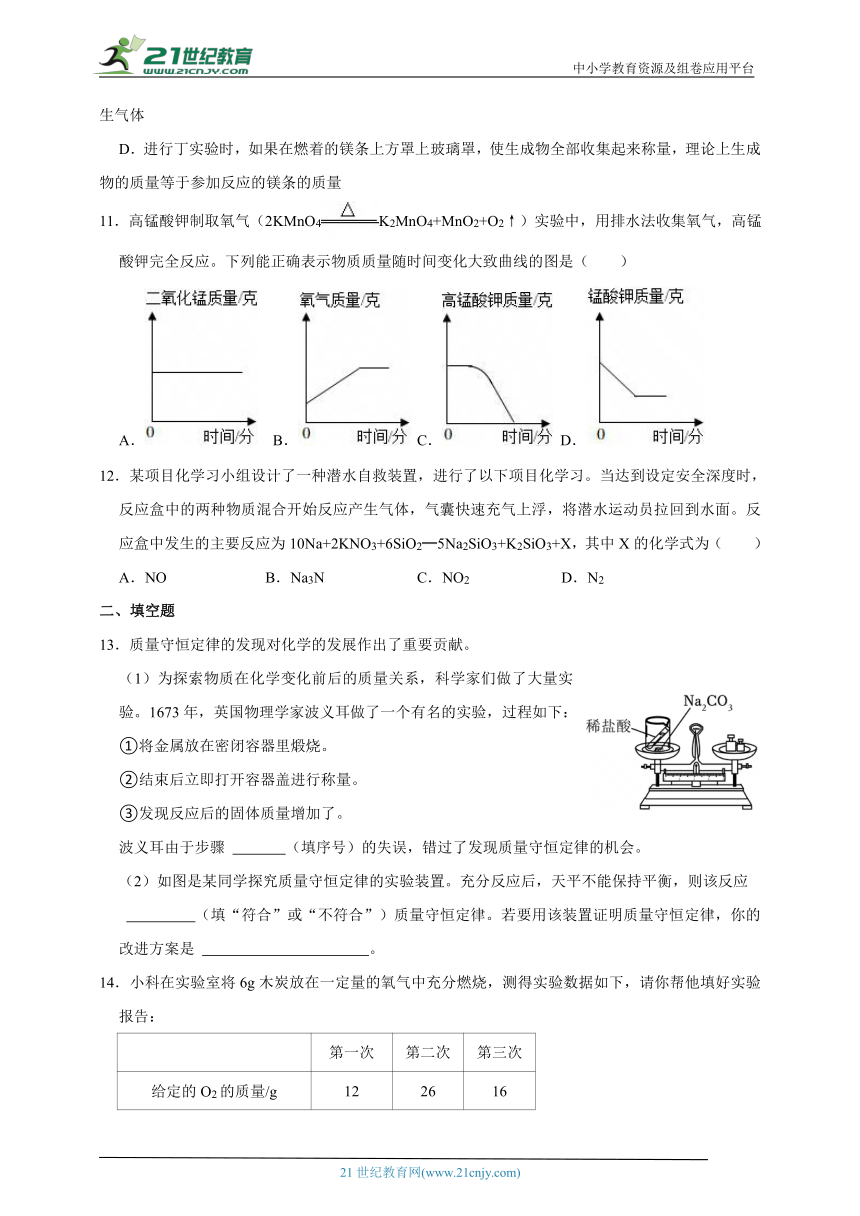

10.某化学学习小组用如图所示实验验证质量守恒定律。下列说法错误的是( )

A.做甲实验时,若取用红磷的量不足,对实验结果没有影响

B.乙实验中最后天平不平衡,此现象能用质量守恒定律解释

C.丙实验的反应在敞口容器中进行仍成功验证了质量守恒定律,原因是该反应不消耗气体也不产生气体

D.进行丁实验时,如果在燃着的镁条上方罩上玻璃罩,使生成物全部收集起来称量,理论上生成物的质量等于参加反应的镁条的质量

11.高锰酸钾制取氧气(2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑)实验中,用排水法收集氧气,高锰酸钾完全反应。下列能正确表示物质质量随时间变化大致曲线的图是( )

A. B. C. D.

12.某项目化学习小组设计了一种潜水自救装置,进行了以下项目化学习。当达到设定安全深度时,反应盒中的两种物质混合开始反应产生气体,气囊快速充气上浮,将潜水运动员拉回到水面。反应盒中发生的主要反应为10Na+2KNO3+6SiO2═5Na2SiO3+K2SiO3+X,其中X的化学式为( )

A.NO B.Na3N C.NO2 D.N2

二、填空题

13.质量守恒定律的发现对化学的发展作出了重要贡献。

(1)为探索物质在化学变化前后的质量关系,科学家们做了大量实验。1673年,英国物理学家波义耳做了一个有名的实验,过程如下:

①将金属放在密闭容器里煅烧。

②结束后立即打开容器盖进行称量。

③发现反应后的固体质量增加了。

波义耳由于步骤 (填序号)的失误,错过了发现质量守恒定律的机会。

如图是某同学探究质量守恒定律的实验装置。充分反应后,天平不能保持平衡,则该反应

(填“符合”或“不符合”)质量守恒定律。若要用该装置证明质量守恒定律,你的改进方案是 。

14.小科在实验室将6g木炭放在一定量的氧气中充分燃烧,测得实验数据如下,请你帮他填好实验报告:

第一次 第二次 第三次

给定的O2的质量/g 12 26 16

生成CO2的质量/g 16.5 22 22

(1)三次实验中第 次恰好完全反应。

(2)第 次实验氧气有剩余,剩余 g。

15.请利用质量守恒定律回答下列问题。

(1)化学反应前后肯定没有变化的是 (填字母)。

①原子数目 ②分子数目 ③元素种类 ④物质种类 ⑤原子种类 ⑥物质的总质量

A.①④⑥ B.①③⑤⑥ C.①②⑥ D.②③⑤

(2)建造航母使用了大量的金属钛及合金,工业制钛的反应为TiF4+2H2SO4=4HF+2X+TiO2,则X的化学式为 。

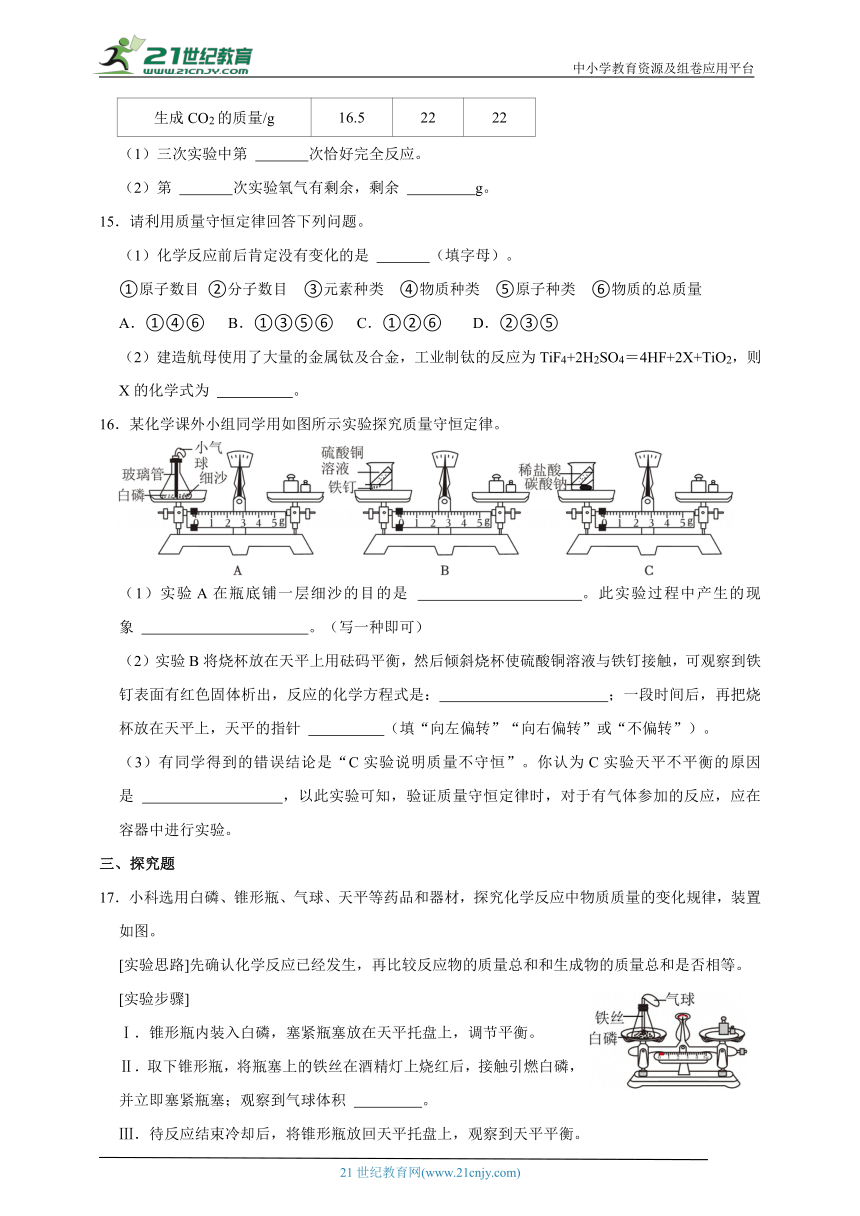

16.某化学课外小组同学用如图所示实验探究质量守恒定律。

(1)实验A在瓶底铺一层细沙的目的是 。此实验过程中产生的现象 。(写一种即可)

(2)实验B将烧杯放在天平上用砝码平衡,然后倾斜烧杯使硫酸铜溶液与铁钉接触,可观察到铁钉表面有红色固体析出,反应的化学方程式是: ;一段时间后,再把烧杯放在天平上,天平的指针 (填“向左偏转”“向右偏转”或“不偏转”)。

(3)有同学得到的错误结论是“C实验说明质量不守恒”。你认为C实验天平不平衡的原因是 ,以此实验可知,验证质量守恒定律时,对于有气体参加的反应,应在 容器中进行实验。

三、探究题

17.小科选用白磷、锥形瓶、气球、天平等药品和器材,探究化学反应中物质质量的变化规律,装置如图。

[实验思路]先确认化学反应已经发生,再比较反应物的质量总和和生成物的质量总和是否相等。

[实验步骤]

Ⅰ.锥形瓶内装入白磷,塞紧瓶塞放在天平托盘上,调节平衡。

Ⅱ.取下锥形瓶,将瓶塞上的铁丝在酒精灯上烧红后,接触引燃白磷,并立即塞紧瓶塞;观察到气球体积 。

Ⅲ.待反应结束冷却后,将锥形瓶放回天平托盘上,观察到天平平衡。

[实验结论]参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。

[交流反思]

(1)要确认化学反应已经发生,本实验中观察到的现象是 。

(2)反应若在敞口的锥形瓶中进行,反应结束,冷却后发现托盘天平的指针偏向右边,你认为上述结论还是否正确,并请说明理由 。

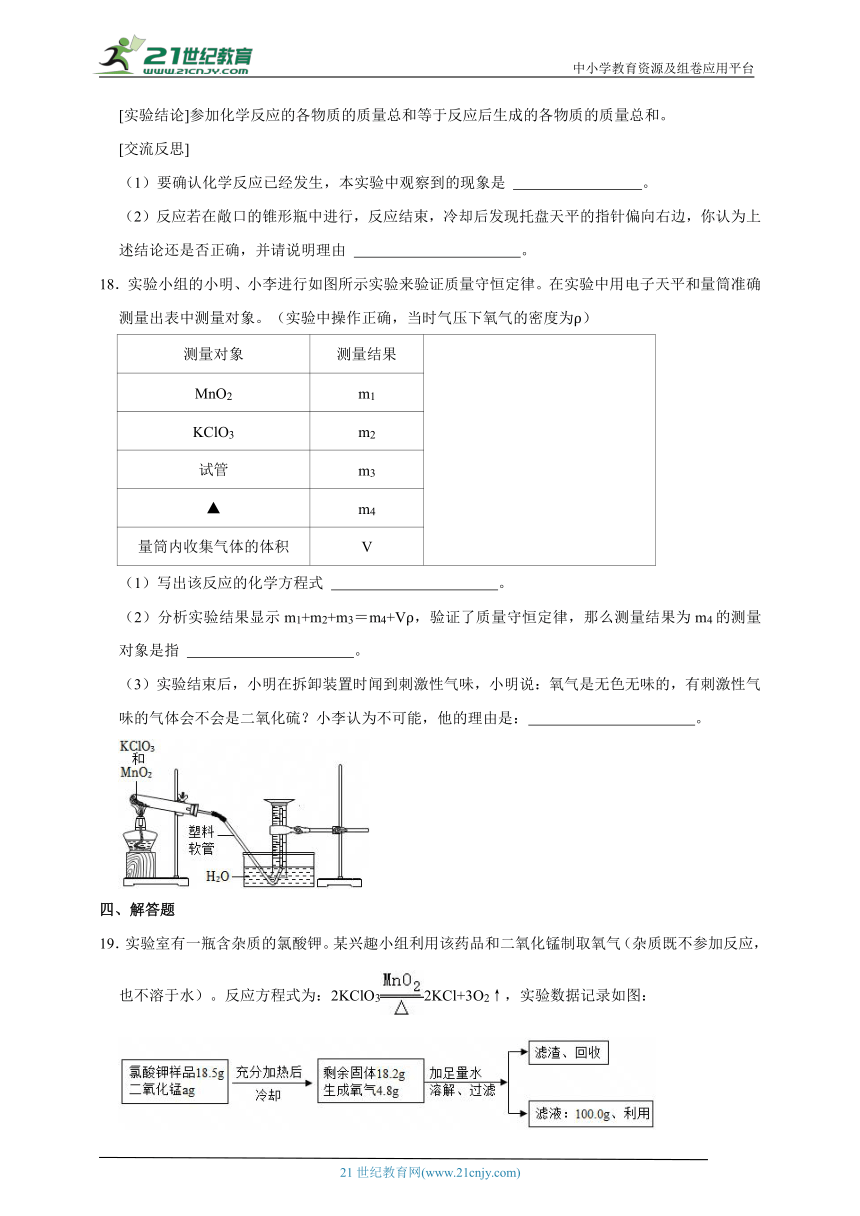

18.实验小组的小明、小李进行如图所示实验来验证质量守恒定律。在实验中用电子天平和量筒准确测量出表中测量对象。(实验中操作正确,当时气压下氧气的密度为ρ)

测量对象 测量结果

MnO2 m1

KClO3 m2

试管 m3

▲ m4

量筒内收集气体的体积 V

(1)写出该反应的化学方程式 。

(2)分析实验结果显示m1+m2+m3=m4+Vρ,验证了质量守恒定律,那么测量结果为m4的测量对象是指 。

(3)实验结束后,小明在拆卸装置时闻到刺激性气味,小明说:氧气是无色无味的,有刺激性气味的气体会不会是二氧化硫?小李认为不可能,他的理由是: 。

四、解答题

19.实验室有一瓶含杂质的氯酸钾。某兴趣小组利用该药品和二氧化锰制取氧气(杂质既不参加反应,也不溶于水)。反应方程式为:2KClO32KCl+3O2↑,实验数据记录如图:

请回答下列问题:

(1)a= 。

(2)计算受热分解的氯酸钾的质量(精确到0.01g)。

(3)计算滤液中氯化钾溶质的质量分数(计算结果精确到0.01%)。

20.小俞和小陆同学对化学计算很有心得.以下是他们解答一道计算题的实录.请你一起参与研究并完成相关问题.【题目】已知:2KClO3 2KCl+3O2↑,两位同学为了测定实验室中氯酸钾药品是否纯净,取5g该药品与1g二氧化锰混合.加热该混合物时间后(假设杂质不参加反应),冷却,称量剩余固体质量,重复以上操作,依次称得加热时间后剩余固体的质量,记录数据如表:

加热时间 t1 t2 t3 t4

剩余固体质量g 4.24 4.16 4.08 4.08

(1)加热t3时间后,小王认为氯酸钾已经完全反应,请你帮他说明理由?

(2)小李根据质量守恒定律很快得到(5g+1g﹣4.08g)是 (填化学式)的质量.

(3)请你通过计算,帮助他们说明该药品氯酸钾是否纯净.

21.过氧化氢溶液保存时,因缓慢分解导致质量分数变小(化学方程式为:2H2O22H2O+O2↑)。为探究酸碱性对过氧化氢分解快慢的影响,小宁利用图甲装置,每次实验往锥形瓶中加10g30%过氧化氢溶液,再滴加调节剂,使其pH分别从3依次调至13,在60℃反应温度下进行实验,获得数据如图乙。

(1)氧气能用排水法收集,是因为 。

(2)根据本实验结果,对实验室常温保存过氧化氢溶液提出合理的建议: 。

(3)某次实验中,当10g溶质质量分数为30%的过氧化氢溶液分解产生0.32g氧气时,剩余过氧化氢溶液的溶质质量是多少?(写出计算过程)

答案

1.解:A、镁条和氧气在点燃的条件下成氧化镁,由于空气中的氧气参与了反应,所以反应前后固体的质量不相等,不能直接用于验证质量守恒定律,故选项不符合题意。

B、铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,该反应在密闭容器中进行,反应前后物质的总质量不变,能直接用于验证质量守恒定律,故选项符合题意。

C、过氧化氢在二氧化锰的催化作用下生成水和氧气,反应在敞口容器中进行,生成的氧气会散逸到空气中,使反应后的质量减小,不能直接用于验证质量守恒定律,故选项不符合题意。

D、碳酸钠和稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,反应在敞口容器中进行,生成的二氧化碳会散逸到空气中,使反应后的质量减小,不能直接用于验证质量守恒定律,故选项不符合题意。

故选:B。

2.解:A、铁在氧气中燃烧的化学方程式为:3Fe+2O2Fe3O4,该选项书写不正确;

B、电解水的化学方程式为:2H2O2H2↑+O2↑,该选项书写不正确;

C、过氧化氢分解的化学方程式为:2H2O22H2O+O2↑,该选项书写正确;

D、铜和硝酸银反应的化学方程式为:Cu+2AgNO3═Cu(NO3)2+2Ag,该选项书写不正确。

故选:C。

3.agA物质、bgB物质和cgC物质在某密闭容器中发生如下反应:A+B+C=D,若充分反应后,容器中物质为混合物,说明A、B、C没有全部反应完,所以参加化学反应的物质总质量小于

(a+b+c)g,根据质量守恒定律可知,生成物的质量也小于(a+b+c)g, 即生成D的质量小于(a+b+c)g。

故选: C。

4.解:氯酸钾在二氧化锰的催化作用和加热的条件下生成氯化钾和氧气,根据质量守恒定律,化学反应前后物质的总质量不变,则生成氧气的质量为:4.9g+2g﹣5.94g=0.96g;

设参加反应的氯酸钾质量为x。

2KClO32KCl+3O2↑

245 96

x 0.96g

x=2.45g

参加反应的氯酸钾质量为2.45g<4.9g,氯酸钾未反应完,所以剩余物质是未反应完的氯酸钾和生成的氯化钾以及催化剂二氧化锰。

故选:D。

5.解:由化学方程式4P+5O22P2O5可知,参加反应的物质是磷和氧气,反应条件是点燃,生成的物质是五氧化二磷,反应前后元素的种类不变,反应前后原子的种类和数目不变,反应前后物质的总质量不变,反应前后分子的总数发生改变,反应前后物质的种类发生改变。

故选:B。

6.解:A、100g固体石蜡变成100g石蜡蒸气,没有新物质生成,属于物理变化,不能用质量守恒定律解释,故选项说法错误。

B、根据质量守恒定律,24g镁在氧气中完全燃烧生成40g白色固体氧化镁,符含质量守恒定律,故选项说法正确。

C、质量守恒定律体现的是质量守恒,不是体积守恒,故选项说法错误。

D、2g氧气与16g液氧混合,形成18g氧气,没有新物质生成,属于物理变化,不能用质量守恒定律解释,故选项说法错误。

故选:B。

7.解:根据反应的微观示意图,反应前共有4个A分子和1个B分子,反应后含有1个A分子和2个C分子,可判断有1个A分子未参加图示中的反应,则参加反应的A、B、C三种物质的分子个数分别为3、1、2,原图可表示为:

由上图可知,该反应的化学方程式中A、B、C前的化学计量数之比为3:1:2;

故选:A。

8.解:由表中数据分析可知,反应前后甲的质量减少了20g﹣13g=7g,故是反应物,参加反应的质量为7g;同理可以确定乙是反应物,参加反应的质量为20g﹣16g=4g;丙的质量不变,可能作该反应的催化剂,也可能没有参加反应;由质量守恒定律,丁应是生成物,且生成的质量为7g+4g=11g,故x的数值为20+11=31。

A、x的数值为20+11=31,故选项说法正确。

B、甲、丁的质量比为7g:11g=7:11,若甲、丁的化学计量数相同,则甲、丁的相对分子质量之比可能为7:11,故选项说法正确。

C、该反应的反应物为甲和乙,生成物是丁,符合“多变一”的形式,属于化合反应,丁是化合反应的生成物,不可能是单质,故选项说法错误。

D、反应中消耗甲和乙的质量比为7g:4g=7:4,故选项说法正确。

故选:C。

9.解:A、m=4+6+60+50﹣14﹣16﹣20=70,参加反应的X与Y的质量比是(20g﹣4g):(70g﹣6g)=1:4,故选项不正确。

B、m=70,故选项不正确。

C、反应中Z、W的质量变化之比为(60g﹣16g):(50g﹣14g)=11:9,故选项不正确。

D、反应后X、Y质量减小,是反应物,Z、W质量增大,是生成物,若继续反应,X过量,最终容器内只剩下X、Z、W三种物质,故选项正确。

故选:D。

10.解:A、做甲实验时,若取用红磷的量不足,对实验的结果没有影响,因为无论红磷是否完全反应,天平都保持平衡,故A正确;

B、乙实验中,石灰石和稀盐酸反应生成二氧化碳气体,产生的气体逸散到空气中,反应后剩余物质的质量减小,所以最后天平不平衡,能用质量守恒定律解释,故B正确;

C、硫酸铜和氢氧化钠反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠,此反应不消耗气体也不生成气体,所以能验证质量守恒定律,故C正确;

D、如果在燃着的镁条上方罩上罩,使生成物全部收集起来称量,由于镁条与氧气结合产生氧化镁质量增加,故生成物质量大于参加反应的镁条的质量,故D错误;

故选:D。

11.解:A、高锰酸钾受热分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,随着反应进行,二氧化锰质量增大,该选项对应关系不正确;

B、反应前氧气质量是0,该选项对应关系不正确;

C、完全反应后高锰酸钾质量是0,故选对应关系正确;

D、反应前锰酸钾质量是0,随着反应进行,锰酸钾质量增大,该选项对应关系不正确。

故选:C。

12.解:根据质量守恒定律,化学反应前后原子的种类和数目不变,由发生的主要反应10Na+2KNO3+6SiO2═5Na2SiO3+K2SiO3+X可知,反应前有10个Na,2个K,2个N,6个Si,18个O,反应后有10个Na,2个K,0个N,6个Si,18个O,则X中含有2个N,所以X的化学式为:N2。

故选:D。

13.解:(1)波义耳由于步骤②的失误(结束后立即打开容器盖进行称量,导致空气中的物质进入容器),错过了发现质量守恒定律的机会。

故答案为:②。

(2)如图是某同学探究质量守恒定律的实验装置。充分反应后,天平不能保持平衡,是因为反应生成的二氧化碳逸出装置。则该反应符合质量守恒定律(化学反应都遵循质量守恒定律)。若要用该装置证明质量守恒定律,改进方案是把碳酸钠换成氧化铜或氧化铁或氢氧化钠溶液等。

故答案为:符合;把碳酸钠换成氧化铜或氧化铁或氢氧化钠溶液等。

14.解:碳和氧气反应的化学方程式及其质量关系为:

C+O2CO2

12 32 44

由以上质量关系可知,碳、氧气、二氧化碳恰好完全反应时质量比是12:32:44=3:8:11。

(1)参加反应的各物质质量总与反应生成物质质量总和相等,符合这一要求的只有第三次实验,所以此次实验中两种物质恰好完全反应;

故答案为:三;

(2)设生成22g二氧化碳需氧气的质量为x

C+O2CO2

32 44

x 22g

x=16g

则第二次实验氧气有剩余,剩余氧气质量=26g﹣16g=10g;

故答案为:二;10。

15.解:(1)化学反应前后肯定没有变化的是原子的种类、数目和质量,元素的种类和质量,物质的总质量,故选:B。

(2)由反应的化学方程式TiF4+2H2SO4=4HF+2X+TiO2可知,反应前有1个钛原子,4个氟原子,4个氢原子,2个硫原子,8个氧原子,反应后有1个钛原子,4个氟原子,4个氢原子,0个硫原子,2个氧原子,根据质量守恒定律,化学反应前后原子的种类和数目不变,则2X中含有2个硫原子,6个氧原子,所以X的化学式为:SO3。

故答案为:

(1)B;

(2)SO3。

16.解:(1)实验A在瓶底铺一层细沙的目的是防止锥形瓶受热不均而炸裂。此实验过程中产生的现象:白磷燃烧产生大量白烟或气球先变大后变小。

(2)实验B将烧杯放在天平上用砝码平衡,然后倾斜烧杯使硫酸铜溶液与铁钉接触,可观察到铁钉表面有红色固体析出,反应的化学方程式是Fe+CuSO4=FeSO4+Cu;一段时间后,再把烧杯放在天平上,天平的指针不偏转。

(3)有同学得到的错误结论是“C实验说明质量不守恒”。C实验天平不平衡的原因是反应生成的二氧化碳逸出装置,以此实验可知,验证质量守恒定律时,对于有气体参加的反应,应在密闭容器中进行实验。

故答案为:(1)防止锥形瓶受热不均而炸裂;白磷燃烧产生大量白烟或气球先变大后变小。

(2)Fe+CuSO4=FeSO4+Cu;不偏转。

(3)生成的CO2散到空气中;密闭。

17.解:[实验步骤]

Ⅱ.取下锥形瓶,将瓶塞上的铁丝在酒精灯上烧红后,接触引燃白磷,并立即塞紧瓶塞;观察到气球体积变大,是因为白磷燃烧放热,温度升高,导致气体膨胀。

[交流反思]

(1)要确认化学反应已经发生,本实验中观察到的现象是锥形瓶内产生大量白烟。

(2)正确,因为装置未密闭,反应产生的白烟散逸到空气中,但参加反应的白磷和氧气的质量仍然等于反应生成的五氧化二磷的质量。

故答案为:[实验步骤]变大。

[交流反思](1)锥形瓶内产生大量白烟。

(2)正确,因为装置未密闭,反应产生的白烟散逸到空气中,但参加反应的白磷和氧气的质量仍然等于反应生成的五氧化二磷的质量。

18.解:(1)氯酸钾在二氧化锰催化作用下受热分解生成氯化钾和氧气,该反应的化学方程式是2KClO32KCl+3O2↑。

故答案为:2KClO32KCl+3O2↑。

(2)分析实验结果显示m1+m2+m3=m4+Vρ,验证了质量守恒定律,那么测量结果为m4的测量对象是指反应后试管中的固体质量和试管的质量和。

故答案为:反应后试管中的固体质量和试管的质量和。

(3)实验结束后,小明在拆卸装置时闻到刺激性气味,小明说:氧气是无色无味的,有刺激性气味的气体会不会是二氧化硫?小李认为不可能,他的理由是反应物中不含有硫元素,不能生成二氧化硫。

故答案为:反应物中不含有硫元素,不能生成二氧化硫。

19.解:(1)二氧化锰的质量为18.2g+4.8g﹣18.5g=4.5g,故填:4.5;

(2)设原固体混合物中氯酸钾的质量为x

2KClO32KCl+3O2↑

245 149 96

x y 4.8g

x=12.25g,y=7.45g

(3)滤液中氯化钾溶质的质量分数×100%=7.45%。

答:

(2)计算受热分解的氯酸钾的质量12.25g。

(3)计算滤液中氯化钾溶质的质量分数7.45%。

20.解:(1)由于加热t3时间后,再继续加热时固体的质量没再发生变化,说明氯酸钾已经全部参与反应;

(2)由质量守恒定律可知5g+1g﹣4.08g=1.92g为氧气的质量;

(3)设样品中含有氯酸钾的质量为x

2KClO3 2KCl+3O2↑

245 96

x 1.92g

x=4.9g

KClO3的质量为4.9<5g,所以不纯净

故答案为:(1)加热到t4时,固体质量没有减少; (2)O2;(3)不纯净;

21.解:(1)氧气不易溶于水,也不与水反应,所以氧气能用排水法收集;

(2)根据本实验结果,由于在pH约为3~5的酸性条件下过氧化氢分解最慢,所以对实验室常温保存过氧化氢溶液提出合理的建议:在pH约为3~5的酸性条件下保存。

(3)设分解产生0.32g氧气时,消耗的过氧化氢的质量为x。

2H2O22H2O+O2↑

68 32

x 0.32g

x=0.68g

剩余的过氧化氢的质量为10g×30%﹣0.68g=2.32g

答:剩余过氧化氢溶液的溶质质量为2.32g。

故答案为:(1)氧气不易溶于水,也不与水反应;

(2)在pH约为 3~5的酸性条件下保存;

(3)2.32g。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

浙教版科学八下3.3 化学方程式(含答案)

一、选择题

1.下列实验能够直接用于验证质量守恒定律的是( )

A. B.

C. D.

2.下列化学方程式书写正确的是( )

A.4Fe+3O22Fe2O3 B.2H2O═2H2+O2

C.2H2O22H2O+O2↑ D.Cu+AgNO3═CuNO3+Ag

3.agA物质、bgB物质和cgC物质在某密闭容器中发生如下反应:A+B+C=D,若充分反应后,容器中物质为混合物,则生成D物质的质量( )

A.等于(a+b+c)g B.不小于(a+b+c)g

C.小于(a+b+c)g D.不大于(a+b+c)g

4.实验室用4.9g氯酸钾和2gMnO2放在试管里加热,反应后称得剩余物质的质量为5.94g,那么剩余物质是( )

A.MnO2和KClO3 B.KCl和MnO2

C.KCl和KClO3 D.MnO2KClO3、KCl

5.从化学方程式4P+5O22P2O5中总结的信息有:①生成的物质是五氧化二磷、②反应条件是点燃、③反应前后分子的总数不变、④反应前后元素的种类不变、⑤反应前后原子的数目不变、⑥反应后物质的质量增加、⑦物质的种类不变。其中正确的是( )

A.②③④⑦ B.①②④⑤ C.①③④⑦ D.①②⑥

6.下列现象中,符含质量守恒定律的是( )

A.100g固体石蜡变成100g石蜡蒸气

B.24g镁条在氧气中完全燃烧,最后得到40g白色固体

C.5mL氧气和5mL一氧化碳反应,生成10mL二氧化碳气体

D.2g氧气与16g液氧混合,形成18g氧气

7.A、B、C三种不同分子的模型分别为“”、“”、“”,如图为三种物质之间发生化学反应前后的状况,则该反应的化学方程式中,A、B、C三物质的化学式前的系数之比为( )

A.3:1:2 B.4:1:3 C.4:1:2 D.3:1:3

8.一定条件下,密闭容器中发生了某一化学反应,涉及的物质为甲、乙、丙、丁,如图为各物质在反应前和反应后某时刻的质量关系。下列说法不正确的是( )

A.x的值是31

B.甲、丁的相对分子质量之比可能为7:11

C.丁可能为单质

D.反应中消耗甲和乙的质量比为7:4

9.在一个密闭容器中放入X、Y、Z、W四种物质,在一定条件下发生化学反应,一段时间后,测得有关数据如下表。下列关于此反应的认识,正确的是( )

物质 X Y Z W

反应前的质量/g 20 m 16 14

反应后的质量/g 4 6 60 50

A.参加反应的X与Y的质量比是1:3

B.m的数值为64

C.反应中Z、W的质量变化之比为6:5

D.若继续反应,最终容器内只剩下X、Z、W三种物质

10.某化学学习小组用如图所示实验验证质量守恒定律。下列说法错误的是( )

A.做甲实验时,若取用红磷的量不足,对实验结果没有影响

B.乙实验中最后天平不平衡,此现象能用质量守恒定律解释

C.丙实验的反应在敞口容器中进行仍成功验证了质量守恒定律,原因是该反应不消耗气体也不产生气体

D.进行丁实验时,如果在燃着的镁条上方罩上玻璃罩,使生成物全部收集起来称量,理论上生成物的质量等于参加反应的镁条的质量

11.高锰酸钾制取氧气(2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑)实验中,用排水法收集氧气,高锰酸钾完全反应。下列能正确表示物质质量随时间变化大致曲线的图是( )

A. B. C. D.

12.某项目化学习小组设计了一种潜水自救装置,进行了以下项目化学习。当达到设定安全深度时,反应盒中的两种物质混合开始反应产生气体,气囊快速充气上浮,将潜水运动员拉回到水面。反应盒中发生的主要反应为10Na+2KNO3+6SiO2═5Na2SiO3+K2SiO3+X,其中X的化学式为( )

A.NO B.Na3N C.NO2 D.N2

二、填空题

13.质量守恒定律的发现对化学的发展作出了重要贡献。

(1)为探索物质在化学变化前后的质量关系,科学家们做了大量实验。1673年,英国物理学家波义耳做了一个有名的实验,过程如下:

①将金属放在密闭容器里煅烧。

②结束后立即打开容器盖进行称量。

③发现反应后的固体质量增加了。

波义耳由于步骤 (填序号)的失误,错过了发现质量守恒定律的机会。

如图是某同学探究质量守恒定律的实验装置。充分反应后,天平不能保持平衡,则该反应

(填“符合”或“不符合”)质量守恒定律。若要用该装置证明质量守恒定律,你的改进方案是 。

14.小科在实验室将6g木炭放在一定量的氧气中充分燃烧,测得实验数据如下,请你帮他填好实验报告:

第一次 第二次 第三次

给定的O2的质量/g 12 26 16

生成CO2的质量/g 16.5 22 22

(1)三次实验中第 次恰好完全反应。

(2)第 次实验氧气有剩余,剩余 g。

15.请利用质量守恒定律回答下列问题。

(1)化学反应前后肯定没有变化的是 (填字母)。

①原子数目 ②分子数目 ③元素种类 ④物质种类 ⑤原子种类 ⑥物质的总质量

A.①④⑥ B.①③⑤⑥ C.①②⑥ D.②③⑤

(2)建造航母使用了大量的金属钛及合金,工业制钛的反应为TiF4+2H2SO4=4HF+2X+TiO2,则X的化学式为 。

16.某化学课外小组同学用如图所示实验探究质量守恒定律。

(1)实验A在瓶底铺一层细沙的目的是 。此实验过程中产生的现象 。(写一种即可)

(2)实验B将烧杯放在天平上用砝码平衡,然后倾斜烧杯使硫酸铜溶液与铁钉接触,可观察到铁钉表面有红色固体析出,反应的化学方程式是: ;一段时间后,再把烧杯放在天平上,天平的指针 (填“向左偏转”“向右偏转”或“不偏转”)。

(3)有同学得到的错误结论是“C实验说明质量不守恒”。你认为C实验天平不平衡的原因是 ,以此实验可知,验证质量守恒定律时,对于有气体参加的反应,应在 容器中进行实验。

三、探究题

17.小科选用白磷、锥形瓶、气球、天平等药品和器材,探究化学反应中物质质量的变化规律,装置如图。

[实验思路]先确认化学反应已经发生,再比较反应物的质量总和和生成物的质量总和是否相等。

[实验步骤]

Ⅰ.锥形瓶内装入白磷,塞紧瓶塞放在天平托盘上,调节平衡。

Ⅱ.取下锥形瓶,将瓶塞上的铁丝在酒精灯上烧红后,接触引燃白磷,并立即塞紧瓶塞;观察到气球体积 。

Ⅲ.待反应结束冷却后,将锥形瓶放回天平托盘上,观察到天平平衡。

[实验结论]参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。

[交流反思]

(1)要确认化学反应已经发生,本实验中观察到的现象是 。

(2)反应若在敞口的锥形瓶中进行,反应结束,冷却后发现托盘天平的指针偏向右边,你认为上述结论还是否正确,并请说明理由 。

18.实验小组的小明、小李进行如图所示实验来验证质量守恒定律。在实验中用电子天平和量筒准确测量出表中测量对象。(实验中操作正确,当时气压下氧气的密度为ρ)

测量对象 测量结果

MnO2 m1

KClO3 m2

试管 m3

▲ m4

量筒内收集气体的体积 V

(1)写出该反应的化学方程式 。

(2)分析实验结果显示m1+m2+m3=m4+Vρ,验证了质量守恒定律,那么测量结果为m4的测量对象是指 。

(3)实验结束后,小明在拆卸装置时闻到刺激性气味,小明说:氧气是无色无味的,有刺激性气味的气体会不会是二氧化硫?小李认为不可能,他的理由是: 。

四、解答题

19.实验室有一瓶含杂质的氯酸钾。某兴趣小组利用该药品和二氧化锰制取氧气(杂质既不参加反应,也不溶于水)。反应方程式为:2KClO32KCl+3O2↑,实验数据记录如图:

请回答下列问题:

(1)a= 。

(2)计算受热分解的氯酸钾的质量(精确到0.01g)。

(3)计算滤液中氯化钾溶质的质量分数(计算结果精确到0.01%)。

20.小俞和小陆同学对化学计算很有心得.以下是他们解答一道计算题的实录.请你一起参与研究并完成相关问题.【题目】已知:2KClO3 2KCl+3O2↑,两位同学为了测定实验室中氯酸钾药品是否纯净,取5g该药品与1g二氧化锰混合.加热该混合物时间后(假设杂质不参加反应),冷却,称量剩余固体质量,重复以上操作,依次称得加热时间后剩余固体的质量,记录数据如表:

加热时间 t1 t2 t3 t4

剩余固体质量g 4.24 4.16 4.08 4.08

(1)加热t3时间后,小王认为氯酸钾已经完全反应,请你帮他说明理由?

(2)小李根据质量守恒定律很快得到(5g+1g﹣4.08g)是 (填化学式)的质量.

(3)请你通过计算,帮助他们说明该药品氯酸钾是否纯净.

21.过氧化氢溶液保存时,因缓慢分解导致质量分数变小(化学方程式为:2H2O22H2O+O2↑)。为探究酸碱性对过氧化氢分解快慢的影响,小宁利用图甲装置,每次实验往锥形瓶中加10g30%过氧化氢溶液,再滴加调节剂,使其pH分别从3依次调至13,在60℃反应温度下进行实验,获得数据如图乙。

(1)氧气能用排水法收集,是因为 。

(2)根据本实验结果,对实验室常温保存过氧化氢溶液提出合理的建议: 。

(3)某次实验中,当10g溶质质量分数为30%的过氧化氢溶液分解产生0.32g氧气时,剩余过氧化氢溶液的溶质质量是多少?(写出计算过程)

答案

1.解:A、镁条和氧气在点燃的条件下成氧化镁,由于空气中的氧气参与了反应,所以反应前后固体的质量不相等,不能直接用于验证质量守恒定律,故选项不符合题意。

B、铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,该反应在密闭容器中进行,反应前后物质的总质量不变,能直接用于验证质量守恒定律,故选项符合题意。

C、过氧化氢在二氧化锰的催化作用下生成水和氧气,反应在敞口容器中进行,生成的氧气会散逸到空气中,使反应后的质量减小,不能直接用于验证质量守恒定律,故选项不符合题意。

D、碳酸钠和稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,反应在敞口容器中进行,生成的二氧化碳会散逸到空气中,使反应后的质量减小,不能直接用于验证质量守恒定律,故选项不符合题意。

故选:B。

2.解:A、铁在氧气中燃烧的化学方程式为:3Fe+2O2Fe3O4,该选项书写不正确;

B、电解水的化学方程式为:2H2O2H2↑+O2↑,该选项书写不正确;

C、过氧化氢分解的化学方程式为:2H2O22H2O+O2↑,该选项书写正确;

D、铜和硝酸银反应的化学方程式为:Cu+2AgNO3═Cu(NO3)2+2Ag,该选项书写不正确。

故选:C。

3.agA物质、bgB物质和cgC物质在某密闭容器中发生如下反应:A+B+C=D,若充分反应后,容器中物质为混合物,说明A、B、C没有全部反应完,所以参加化学反应的物质总质量小于

(a+b+c)g,根据质量守恒定律可知,生成物的质量也小于(a+b+c)g, 即生成D的质量小于(a+b+c)g。

故选: C。

4.解:氯酸钾在二氧化锰的催化作用和加热的条件下生成氯化钾和氧气,根据质量守恒定律,化学反应前后物质的总质量不变,则生成氧气的质量为:4.9g+2g﹣5.94g=0.96g;

设参加反应的氯酸钾质量为x。

2KClO32KCl+3O2↑

245 96

x 0.96g

x=2.45g

参加反应的氯酸钾质量为2.45g<4.9g,氯酸钾未反应完,所以剩余物质是未反应完的氯酸钾和生成的氯化钾以及催化剂二氧化锰。

故选:D。

5.解:由化学方程式4P+5O22P2O5可知,参加反应的物质是磷和氧气,反应条件是点燃,生成的物质是五氧化二磷,反应前后元素的种类不变,反应前后原子的种类和数目不变,反应前后物质的总质量不变,反应前后分子的总数发生改变,反应前后物质的种类发生改变。

故选:B。

6.解:A、100g固体石蜡变成100g石蜡蒸气,没有新物质生成,属于物理变化,不能用质量守恒定律解释,故选项说法错误。

B、根据质量守恒定律,24g镁在氧气中完全燃烧生成40g白色固体氧化镁,符含质量守恒定律,故选项说法正确。

C、质量守恒定律体现的是质量守恒,不是体积守恒,故选项说法错误。

D、2g氧气与16g液氧混合,形成18g氧气,没有新物质生成,属于物理变化,不能用质量守恒定律解释,故选项说法错误。

故选:B。

7.解:根据反应的微观示意图,反应前共有4个A分子和1个B分子,反应后含有1个A分子和2个C分子,可判断有1个A分子未参加图示中的反应,则参加反应的A、B、C三种物质的分子个数分别为3、1、2,原图可表示为:

由上图可知,该反应的化学方程式中A、B、C前的化学计量数之比为3:1:2;

故选:A。

8.解:由表中数据分析可知,反应前后甲的质量减少了20g﹣13g=7g,故是反应物,参加反应的质量为7g;同理可以确定乙是反应物,参加反应的质量为20g﹣16g=4g;丙的质量不变,可能作该反应的催化剂,也可能没有参加反应;由质量守恒定律,丁应是生成物,且生成的质量为7g+4g=11g,故x的数值为20+11=31。

A、x的数值为20+11=31,故选项说法正确。

B、甲、丁的质量比为7g:11g=7:11,若甲、丁的化学计量数相同,则甲、丁的相对分子质量之比可能为7:11,故选项说法正确。

C、该反应的反应物为甲和乙,生成物是丁,符合“多变一”的形式,属于化合反应,丁是化合反应的生成物,不可能是单质,故选项说法错误。

D、反应中消耗甲和乙的质量比为7g:4g=7:4,故选项说法正确。

故选:C。

9.解:A、m=4+6+60+50﹣14﹣16﹣20=70,参加反应的X与Y的质量比是(20g﹣4g):(70g﹣6g)=1:4,故选项不正确。

B、m=70,故选项不正确。

C、反应中Z、W的质量变化之比为(60g﹣16g):(50g﹣14g)=11:9,故选项不正确。

D、反应后X、Y质量减小,是反应物,Z、W质量增大,是生成物,若继续反应,X过量,最终容器内只剩下X、Z、W三种物质,故选项正确。

故选:D。

10.解:A、做甲实验时,若取用红磷的量不足,对实验的结果没有影响,因为无论红磷是否完全反应,天平都保持平衡,故A正确;

B、乙实验中,石灰石和稀盐酸反应生成二氧化碳气体,产生的气体逸散到空气中,反应后剩余物质的质量减小,所以最后天平不平衡,能用质量守恒定律解释,故B正确;

C、硫酸铜和氢氧化钠反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠,此反应不消耗气体也不生成气体,所以能验证质量守恒定律,故C正确;

D、如果在燃着的镁条上方罩上罩,使生成物全部收集起来称量,由于镁条与氧气结合产生氧化镁质量增加,故生成物质量大于参加反应的镁条的质量,故D错误;

故选:D。

11.解:A、高锰酸钾受热分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气,随着反应进行,二氧化锰质量增大,该选项对应关系不正确;

B、反应前氧气质量是0,该选项对应关系不正确;

C、完全反应后高锰酸钾质量是0,故选对应关系正确;

D、反应前锰酸钾质量是0,随着反应进行,锰酸钾质量增大,该选项对应关系不正确。

故选:C。

12.解:根据质量守恒定律,化学反应前后原子的种类和数目不变,由发生的主要反应10Na+2KNO3+6SiO2═5Na2SiO3+K2SiO3+X可知,反应前有10个Na,2个K,2个N,6个Si,18个O,反应后有10个Na,2个K,0个N,6个Si,18个O,则X中含有2个N,所以X的化学式为:N2。

故选:D。

13.解:(1)波义耳由于步骤②的失误(结束后立即打开容器盖进行称量,导致空气中的物质进入容器),错过了发现质量守恒定律的机会。

故答案为:②。

(2)如图是某同学探究质量守恒定律的实验装置。充分反应后,天平不能保持平衡,是因为反应生成的二氧化碳逸出装置。则该反应符合质量守恒定律(化学反应都遵循质量守恒定律)。若要用该装置证明质量守恒定律,改进方案是把碳酸钠换成氧化铜或氧化铁或氢氧化钠溶液等。

故答案为:符合;把碳酸钠换成氧化铜或氧化铁或氢氧化钠溶液等。

14.解:碳和氧气反应的化学方程式及其质量关系为:

C+O2CO2

12 32 44

由以上质量关系可知,碳、氧气、二氧化碳恰好完全反应时质量比是12:32:44=3:8:11。

(1)参加反应的各物质质量总与反应生成物质质量总和相等,符合这一要求的只有第三次实验,所以此次实验中两种物质恰好完全反应;

故答案为:三;

(2)设生成22g二氧化碳需氧气的质量为x

C+O2CO2

32 44

x 22g

x=16g

则第二次实验氧气有剩余,剩余氧气质量=26g﹣16g=10g;

故答案为:二;10。

15.解:(1)化学反应前后肯定没有变化的是原子的种类、数目和质量,元素的种类和质量,物质的总质量,故选:B。

(2)由反应的化学方程式TiF4+2H2SO4=4HF+2X+TiO2可知,反应前有1个钛原子,4个氟原子,4个氢原子,2个硫原子,8个氧原子,反应后有1个钛原子,4个氟原子,4个氢原子,0个硫原子,2个氧原子,根据质量守恒定律,化学反应前后原子的种类和数目不变,则2X中含有2个硫原子,6个氧原子,所以X的化学式为:SO3。

故答案为:

(1)B;

(2)SO3。

16.解:(1)实验A在瓶底铺一层细沙的目的是防止锥形瓶受热不均而炸裂。此实验过程中产生的现象:白磷燃烧产生大量白烟或气球先变大后变小。

(2)实验B将烧杯放在天平上用砝码平衡,然后倾斜烧杯使硫酸铜溶液与铁钉接触,可观察到铁钉表面有红色固体析出,反应的化学方程式是Fe+CuSO4=FeSO4+Cu;一段时间后,再把烧杯放在天平上,天平的指针不偏转。

(3)有同学得到的错误结论是“C实验说明质量不守恒”。C实验天平不平衡的原因是反应生成的二氧化碳逸出装置,以此实验可知,验证质量守恒定律时,对于有气体参加的反应,应在密闭容器中进行实验。

故答案为:(1)防止锥形瓶受热不均而炸裂;白磷燃烧产生大量白烟或气球先变大后变小。

(2)Fe+CuSO4=FeSO4+Cu;不偏转。

(3)生成的CO2散到空气中;密闭。

17.解:[实验步骤]

Ⅱ.取下锥形瓶,将瓶塞上的铁丝在酒精灯上烧红后,接触引燃白磷,并立即塞紧瓶塞;观察到气球体积变大,是因为白磷燃烧放热,温度升高,导致气体膨胀。

[交流反思]

(1)要确认化学反应已经发生,本实验中观察到的现象是锥形瓶内产生大量白烟。

(2)正确,因为装置未密闭,反应产生的白烟散逸到空气中,但参加反应的白磷和氧气的质量仍然等于反应生成的五氧化二磷的质量。

故答案为:[实验步骤]变大。

[交流反思](1)锥形瓶内产生大量白烟。

(2)正确,因为装置未密闭,反应产生的白烟散逸到空气中,但参加反应的白磷和氧气的质量仍然等于反应生成的五氧化二磷的质量。

18.解:(1)氯酸钾在二氧化锰催化作用下受热分解生成氯化钾和氧气,该反应的化学方程式是2KClO32KCl+3O2↑。

故答案为:2KClO32KCl+3O2↑。

(2)分析实验结果显示m1+m2+m3=m4+Vρ,验证了质量守恒定律,那么测量结果为m4的测量对象是指反应后试管中的固体质量和试管的质量和。

故答案为:反应后试管中的固体质量和试管的质量和。

(3)实验结束后,小明在拆卸装置时闻到刺激性气味,小明说:氧气是无色无味的,有刺激性气味的气体会不会是二氧化硫?小李认为不可能,他的理由是反应物中不含有硫元素,不能生成二氧化硫。

故答案为:反应物中不含有硫元素,不能生成二氧化硫。

19.解:(1)二氧化锰的质量为18.2g+4.8g﹣18.5g=4.5g,故填:4.5;

(2)设原固体混合物中氯酸钾的质量为x

2KClO32KCl+3O2↑

245 149 96

x y 4.8g

x=12.25g,y=7.45g

(3)滤液中氯化钾溶质的质量分数×100%=7.45%。

答:

(2)计算受热分解的氯酸钾的质量12.25g。

(3)计算滤液中氯化钾溶质的质量分数7.45%。

20.解:(1)由于加热t3时间后,再继续加热时固体的质量没再发生变化,说明氯酸钾已经全部参与反应;

(2)由质量守恒定律可知5g+1g﹣4.08g=1.92g为氧气的质量;

(3)设样品中含有氯酸钾的质量为x

2KClO3 2KCl+3O2↑

245 96

x 1.92g

x=4.9g

KClO3的质量为4.9<5g,所以不纯净

故答案为:(1)加热到t4时,固体质量没有减少; (2)O2;(3)不纯净;

21.解:(1)氧气不易溶于水,也不与水反应,所以氧气能用排水法收集;

(2)根据本实验结果,由于在pH约为3~5的酸性条件下过氧化氢分解最慢,所以对实验室常温保存过氧化氢溶液提出合理的建议:在pH约为3~5的酸性条件下保存。

(3)设分解产生0.32g氧气时,消耗的过氧化氢的质量为x。

2H2O22H2O+O2↑

68 32

x 0.32g

x=0.68g

剩余的过氧化氢的质量为10g×30%﹣0.68g=2.32g

答:剩余过氧化氢溶液的溶质质量为2.32g。

故答案为:(1)氧气不易溶于水,也不与水反应;

(2)在pH约为 3~5的酸性条件下保存;

(3)2.32g。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查