2.4 生态脆弱区的综合治理——以我国荒漠化地区为例(含3、4课时)课件(共70张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.4 生态脆弱区的综合治理——以我国荒漠化地区为例(含3、4课时)课件(共70张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 621.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-26 08:54:49 | ||

图片预览

文档简介

——湘教版选必二 2·4——

生态脆弱区的综合治理

——以我国荒漠化地区为例

课标定向

素养导引

1.综合思维:以我国荒漠化地区为例,分析生态脆弱区的含义、综合治理的措施。

2.区域认知:通过材料、区域图,认识生态脆弱区区域位置、地理要素特征。

3.地理实践力:收集相关资料,分析我国某一典型生态脆弱区的环境特征、区域可持续发展。

以某生态脆弱区为例,说明该类地区存在的环境与发展问题,以及综合治理措施。

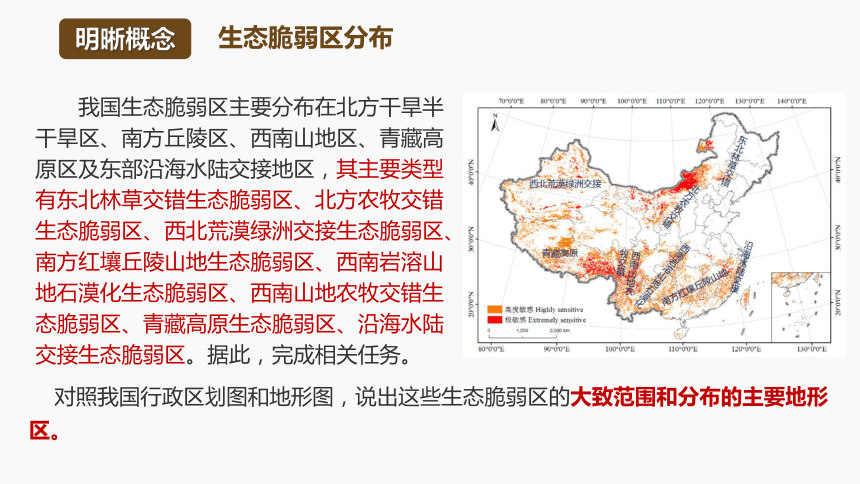

我国生态脆弱区主要分布在北方干旱半干旱区、南方丘陵区、西南山地区、青藏高原区及东部沿海水陆交接地区,其主要类型有东北林草交错生态脆弱区、北方农牧交错生态脆弱区、西北荒漠绿洲交接生态脆弱区、南方红壤丘陵山地生态脆弱区、西南岩溶山地石漠化生态脆弱区、西南山地农牧交错生态脆弱区、青藏高原生态脆弱区、沿海水陆交接生态脆弱区。据此,完成相关任务。

对照我国行政区划图和地形图,说出这些生态脆弱区的大致范围和分布的主要地形区。

明晰概念

生态脆弱区分布

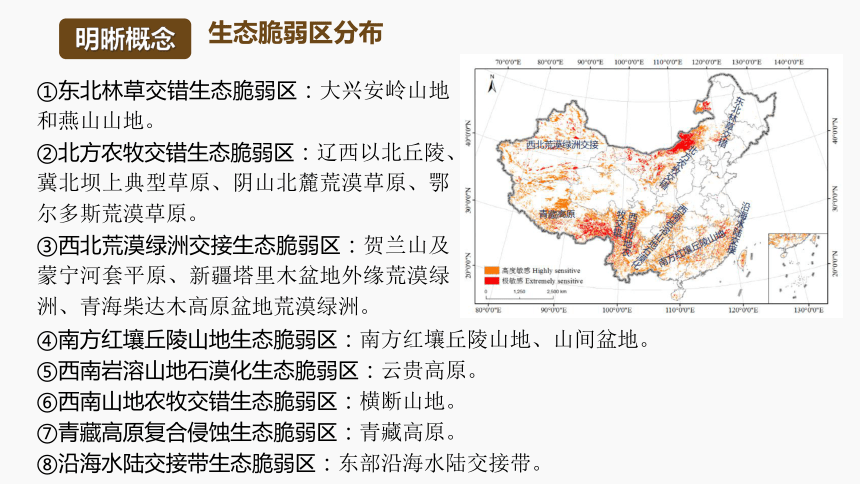

①东北林草交错生态脆弱区:大兴安岭山地和燕山山地。

②北方农牧交错生态脆弱区:辽西以北丘陵、冀北坝上典型草原、阴山北麓荒漠草原、鄂尔多斯荒漠草原。

③西北荒漠绿洲交接生态脆弱区:贺兰山及蒙宁河套平原、新疆塔里木盆地外缘荒漠绿洲、青海柴达木高原盆地荒漠绿洲。

④南方红壤丘陵山地生态脆弱区:南方红壤丘陵山地、山间盆地。

⑤西南岩溶山地石漠化生态脆弱区:云贵高原。

⑥西南山地农牧交错生态脆弱区:横断山地。

⑦青藏高原复合侵蚀生态脆弱区:青藏高原。

⑧沿海水陆交接带生态脆弱区:东部沿海水陆交接带。

明晰概念

生态脆弱区分布

生态脆弱区分布

我国北方农牧交错带分布范围示意

北方农牧交错带是指农区与牧区的过渡地带,也是半湿润地区与半干旱地区的过渡地带。当气候出现冷暖、干湿变化时,就会出现农进牧退或牧进农退的现象。

明晰概念

生态脆弱区也称生态交错区,是指两种不同类型生态系统的交接过渡区域,目前泛指生态系统的自我修复能力低、系统稳定性差的区域。

生态脆弱区一般具有抗干扰能力弱、边缘效应显著、环境异质性高、时空波动性强、对全球气候变化敏感等特征。

主要分布:

干湿交替、农牧交错、水陆交界、森林边缘、沙漠边缘等地区

明晰概念

生态脆弱区

干湿交替

农牧交错

水陆交界

森林边缘

沙漠边缘

生态系统稳定性差

一旦稳定性被打破

环境问题

生态脆弱区也称生态交错区,是指两种不同类型生态系统的交接过渡区域,目前泛指生态系统的自我修复能力低、系统稳定性差的区域。

明晰概念

生态脆弱区

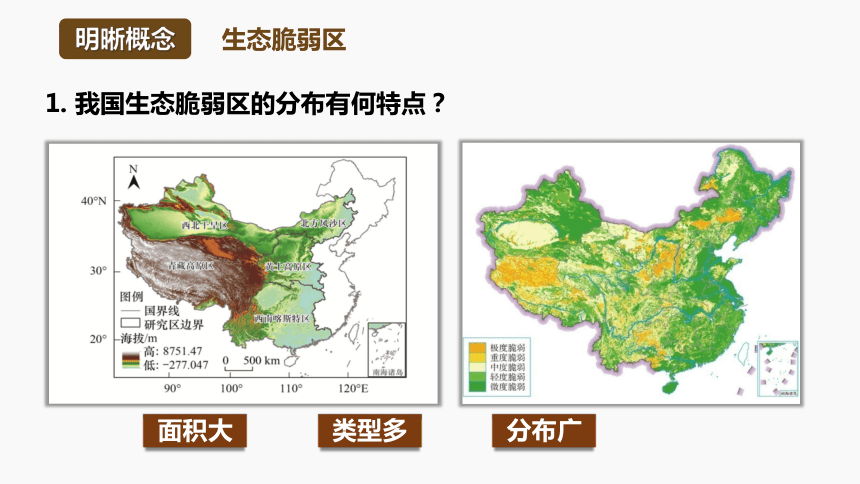

面积大

类型多

分布广

1. 我国生态脆弱区的分布有何特点?

明晰概念

生态脆弱区

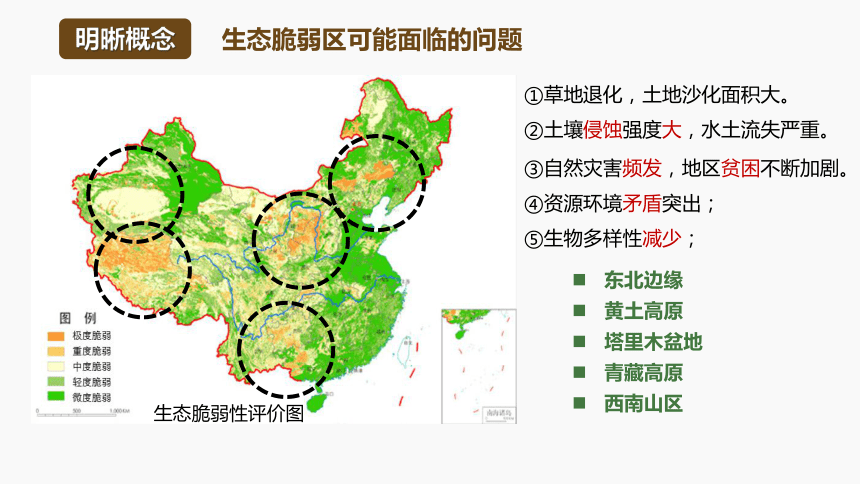

生态脆弱性评价图

东北边缘

黄土高原

塔里木盆地

青藏高原

西南山区

明晰概念

生态脆弱区可能面临的问题

①草地退化,土地沙化面积大。

②土壤侵蚀强度大,水土流失严重。

③自然灾害频发,地区贫困不断加剧。

④资源环境矛盾突出;

⑤生物多样性减少;

荒漠化的类型

课时四

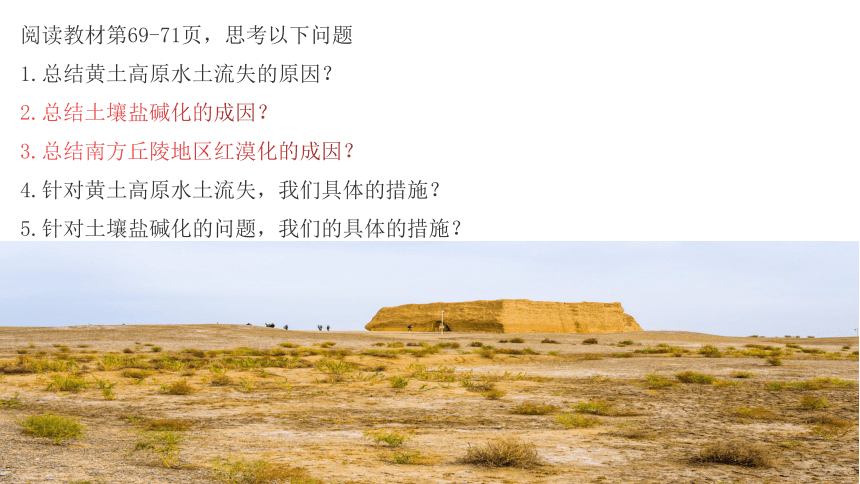

阅读教材第69-71页,思考以下问题

1.总结黄土高原水土流失的原因?

2.总结土壤盐碱化的成因?

3.总结南方丘陵地区红漠化的成因?

4.针对黄土高原水土流失,我们具体的措施?

5.针对土壤盐碱化的问题,我们的具体的措施?

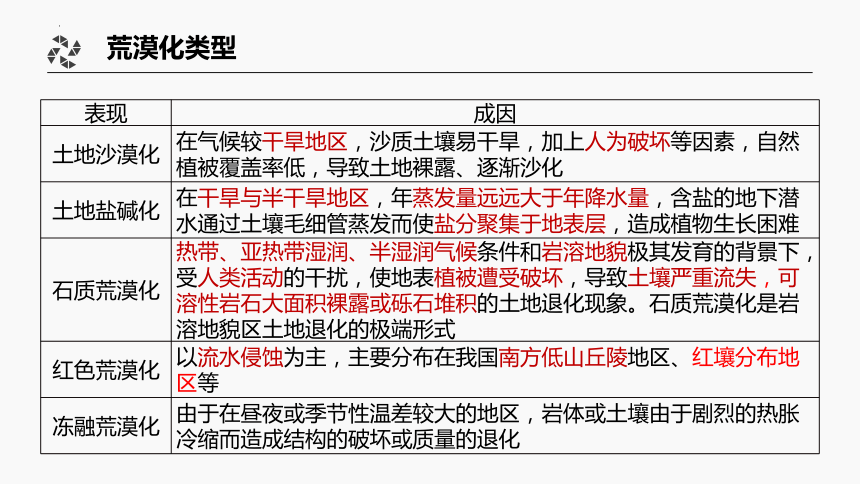

荒漠化类型

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}表现

成因

土地沙漠化

在气候较干旱地区,沙质土壤易干旱,加上人为破坏等因素,自然植被覆盖率低,导致土地裸露、逐渐沙化

土地盐碱化

在干旱与半干旱地区,年蒸发量远远大于年降水量,含盐的地下潜水通过土壤毛细管蒸发而使盐分聚集于地表层,造成植物生长困难

石质荒漠化

热带、亚热带湿润、半湿润气候条件和岩溶地貌极其发育的背景下,受人类活动的干扰,使地表植被遭受破坏,导致土壤严重流失,可溶性岩石大面积裸露或砾石堆积的土地退化现象。石质荒漠化是岩溶地貌区土地退化的极端形式

红色荒漠化

以流水侵蚀为主,主要分布在我国南方低山丘陵地区、红壤分布地区等

冻融荒漠化

由于在昼夜或季节性温差较大的地区,岩体或土壤由于剧烈的热胀冷缩而造成结构的破坏或质量的退化

①水土流失

拓展补充之水土流失

“水”——水土流失的过程中需要有水的参与,水起到侵蚀、搬运作用。

“土”——被侵蚀、被搬运,要求地表土质疏松、山区土层薄、植被覆盖率低。

“流”——“水往低处流”,水土流失严重地区一般地表物质破碎、坡度大,导致水流速度快,侵蚀、搬运能力强。

“失”——肥沃的表土被搬运至他处,径流白白流失,导致土壤肥力下降、水资源缺乏,进而导致整个生态系统的变化。

【方法技巧】“四字法”理解水土流失

阅读黄土高原地形图,说出黄土高原的地理位置和范围。

【思考】

秦 岭

太行山脉

103°E

114°E

40°N

34°N

黄土高原

东:太行山

南:秦岭

西:乌鞘岭

北:长城

太行山以西、乌鞘岭以东、长城以南、秦岭以北。

黄土高原的水土流失

黄土高原位于秦岭及渭河平原以北、长城以南、太行山以西、洮河及乌鞘岭以东。

涉及山西、河南、陕西、甘肃和宁夏等省(自治区),面积约50万平方千米。

地理位置:

什么是水土流失?

【思考】

指在水力、重力、风力等外力和人为因素的综合作用下,水土资源和土地生产力遭受的破坏及损失,包括土地表层侵蚀及水的损失。

自然因素

人类活动

黄土高原的水土流失

黄土高原海拔800—3000米,多年平均降水量450毫米,日平均气温大于或等于10℃积温约为1000—4000℃。

说出黄土高原水土流失的原因

105°

60

植被覆盖(%)

径流减少(%)

侵蚀减少(%)

20

15

55~20

40

30

80~40

60

60~30

95~70

80

75~50

98~80

≥90

70

100~90

植被对河流径流和土壤侵蚀的影响

说出黄土高原水土流失的人为原因

不合理修路开矿

过度放牧

无计划修建窑洞

过度樵采

黄土高原的植被类型

过度开垦

黄土高原的水土流失

自然原因:

土壤因素:土质疏松,垂直节理发育,遇水崩解;

气候因素:降水集中在7-9月,暴雨过多导致水土流失加剧;

地形因素:地形起伏过大加剧了流水侵蚀;

植被因素:荒山秃岭造成雨水和风力直接侵蚀。

人为原因:

长期开垦、过度放牧和樵采,导致土壤侵蚀加剧;不合理的土地利用方式促使环境进一步恶化。

Ⅱ.黄土高原的水土流失

{17292A2E-F333-43FB-9621-5CBBE7FDCDCB}人类活动

产生的影响

过度开垦

为解决粮食问题而陡坡开荒

使地表变得疏松,增加水土流失的物源

过度放牧

破坏草场资源,使地表失去保护,易遭侵蚀

过度樵采

破坏植被,使地表缺少植被的保护

露天开矿

开矿时,破坏了植被,使矿区土壤抗蚀能力成倍下降

并形成水土流失的新的物源和触发机制

战争和营造宫殿

大量植被被烧毁或砍伐作为建筑材料

滥用土地

轮荒使地表失去自然植被或农作物的保护

滥挖窑洞形成水土流失的新物源

高原坡耕地每年因水力侵蚀损失表土0.2—1厘米,严重者可达2—3厘米。

黄土丘陵沟壑区90%的耕地是坡耕地,每年每亩流失水量20—30立方米,流失土壤5—10吨,是黄河泥沙的主要来源。

长汀早在20世纪就出现了严重的水土流失,主要是由于大面积植被遭到破坏。1912年,当地封建宗派山权纠纷,引起大规模相互伐木;1934年国民党第五次围剿时开公路、筑碉堡,大量砍伐林木做军资;1958年大炼钢铁用树木当作燃料,导致能源紧缺;80年代以前,人口大量增长,人民生活贫穷,当地伐木烧薪现象极为严重。绿水青山就是金山银山。经过多年锲而不舍、科学有效的治理,该县水土流失率迅速降低,森林覆盖率大幅度提高;空气质量和水质常年优良,人均收入增幅高于全省平均水平。图甲、图乙分别为长汀县罗地草山1985年和2018年的景象。

随堂练习

(2)简析严重的水土流失对长汀地区的危害。

①土壤养分流失,土地生产力下降,农业减产;

②植被生长恢复困难,植被稀少,气候变得干燥,生态环境恶化;

③水土流失导致泥沙淤积河床、水库、湖泊,防洪难度增加。

黄土高原水土流失的危害

②对黄河下游地区:

黄河泥沙含沙量剧增,大量泥沙沉积在下游河床,使黄河下游成为“ 地上悬河”,严重威胁两岸地区人民的生命财产安全。

①对当地:

使耕地土层变薄,土壤养分流失。耕地质量下降,农业单产降低。

造成当地生态环境恶化,直接或间接诱发和加剧自然灾害的发生。

长汀早在20世纪就出现了严重的水土流失,主要是由于大面积植被遭到破坏。1912年,当地封建宗派山权纠纷,引起大规模相互伐木;1934年国民党第五次围剿时开公路、筑碉堡,大量砍伐林木做军资;1958年大炼钢铁用树木当作燃料,导致能源紧缺;80年代以前,人口大量增长,人民生活贫穷,当地伐木烧薪现象极为严重。绿水青山就是金山银山。经过多年锲而不舍、科学有效的治理,该县水土流失率迅速降低,森林覆盖率大幅度提高;空气质量和水质常年优良,人均收入增幅高于全省平均水平。图甲、图乙分别为长汀县罗地草山1985年和2018年的景象。

随堂练习

(3)针对长汀县严重的水土流失,简述可采取的治理措施。

黄土高原水土流失治理

控制人口增长

调整土地利用结构,退耕还林还草

多途径解决能源问题

植树造林,涵养水源,保持水土

有序开矿,有计划的存放表土,开展土地复垦,加强绿化

1.人口增长

2.植被破坏:

不合理的耕作制度(轮荒)

过度樵采

毁林开荒

露天开矿

营造宫殿、战争(古)

由原因找对策

人为原因

对策

黄土高原水土流失治理

控制人口增长

调整土地利用结构,退耕还林还草

多途径解决能源问题

植树造林,涵养水源,保持水土

有序开矿,有计划的存放表土,开展土地复垦,加强绿化

小流域综合治理

1.人口增长

2.植被破坏:

不合理的耕作制度(轮荒)

过度樵采

毁林开荒

露天开矿

营造宫殿、战争(古)

由原因找对策

人为原因

对策

Ⅱ.黄土高原水土流失治理

{0505E3EF-67EA-436B-97B2-0124C06EBD24} 措施

保塬

护坡

固沟

工程措施(见效快)

平整土地

(减少地表径流)

修筑梯田

(拦蓄坡面径流)

打坝建库

(拦泥蓄水)

生物措施

(治根本)

营造护田林网

封坡育林育草

营造防护林

技术措施

(是关键)

采用喷灌、滴灌技术,选育良种,轮作套种,深耕改土等

打坝淤地

鱼鳞坑

水平梯田

材料一 南小河沟流域是黄土高原的典型沟壑区。由政府投资、补偿,以小流域为单元,因地制宜进行水土保持工作。在生物措施、耕作措施和工程措施的综合作用下,农、林、牧业得到全面发展。从20世纪70年代末起,当地采用鱼鳞坑增加树木成活率。即在山坡上挖掘有一定蓄水容量、交错排列、类似鱼鳞状的半圆形或月牙形土坑,坑内蓄水,植树造林,减少坡面侵蚀,因俯视形状看起来像鱼的鳞片一样,所以叫鱼鳞坑(下图)。经过几十年的治理,林草覆盖率达84%,被誉为“黄河中游的一块翡翠”。下图为南小河沟流域水土保持工程措施模式图。

(2)指出沟道中修建多座淤地坝的作用。

(拦水拦沙)

①拦泥保土,蓄积地表径流;

②淤地造田,增加耕地面积,提高粮食产量;

③以坝代桥,改善交通;

④利于沟谷防灾减灾,保护下游生产生活安全。

拓展补充之水土流失

材料一 南小河沟流域是黄土高原的典型沟壑区。由政府投资、补偿,以小流域为单元,因地制宜进行水土保持工作。在生物措施、耕作措施和工程措施的综合作用下,农、林、牧业得到全面发展。从20世纪70年代末起,当地采用鱼鳞坑增加树木成活率。即在山坡上挖掘有一定蓄水容量、交错排列、类似鱼鳞状的半圆形或月牙形土坑,坑内蓄水,植树造林,减少坡面侵蚀,因俯视形状看起来像鱼的鳞片一样,所以叫鱼鳞坑(下图)。经过几十年的治理,林草覆盖率达84%,被誉为“黄河中游的一块翡翠”。下图为南小河沟流域水土保持工程措施模式图。

(1)分析鱼鳞坑内利于植被生长原因。

(挡水挡土)

① 坑内拦蓄雨水及地表径流,增加土层湿度,保证植被存活所需的水分;

②坑内利于泥土沉积,土层深厚肥沃,利于植被生长。

拓展补充之水土流失

Ⅱ.黄土高原水土流失治理

人口增长

植被破坏:

毁林开荒

过度樵采

不合理的耕作制度(轮荒)

露天开矿

营造宫殿、战争(古)

由原因找对策

成因

对策

控制人口增长

调整土地利用结构,退耕还林还草

多途径解决能源问题

植树造林,涵养水源,保持水土

有序开矿,有计划的存放表土,开展土地复垦,加强绿化

小流域综合治理

Ⅱ.黄土高原水土流失治理

{0505E3EF-67EA-436B-97B2-0124C06EBD24} 措施

保塬

护坡

固沟

工程措施(见效快)

平整土地

(减少地表径流)

修筑梯田

(拦蓄坡面径流)

打坝建库

(拦泥蓄水)

生物措施

(治根本)

营造护田林网

封坡育林育草

营造防护林

技术措施

(是关键)

采用喷灌、滴灌技术,选育良种,轮作套种,深耕改土等

图 中国林业工程空间分布

(图片来源:星球研究所)

图 陕西省不同年份森林覆盖度

绿水青山就是金山银山

黄土高原水土流失具有形式多样、地表受侵蚀时间集中的特点,主要侵蚀力包括流水侵蚀、风力侵蚀等。淤地坝,是指在水土流失区各级沟道内修建的以滞洪拦泥、淤地造田为目的的水土保持工程。它是黄土高原地区人民在长期水土保持实践中独创的治理水土流失的一种行之有效的工程措施。

随堂练习

3.分析黄土高原开展的防护林、经济林、人工草地建设产生的生态效益。

拦截降水,涵养水源,调节地表径流;

防风固沙,保持水土;

固结土壤;

改善小气候。

Ⅱ.黄土高原水土流失治理

{0505E3EF-67EA-436B-97B2-0124C06EBD24} 措施

保塬

护坡

固沟

工程措施(见效快)

平整土地

(减少地表径流)

修筑梯田

(拦蓄坡面径流)

打坝建库

(拦泥蓄水)

生物措施

(治根本)

营造护田林网

封坡育林育草

营造防护林

技术措施

(是关键)

采用喷灌、滴灌技术,选育良种,轮作套种,深耕改土等

长汀早在20世纪就出现了严重的水土流失,主要是由于大面积植被遭到破坏。1912年,当地封建宗派山权纠纷,引起大规模相互伐木;1934年国民党第五次围剿时开公路、筑碉堡,大量砍伐林木做军资;1958年大炼钢铁用树木当作燃料,导致能源紧缺;80年代以前,人口大量增长,人民生活贫穷,当地伐木烧薪现象极为严重。绿水青山就是金山银山。经过多年锲而不舍、科学有效的治理,该县水土流失率迅速降低,森林覆盖率大幅度提高;空气质量和水质常年优良,人均收入增幅高于全省平均水平。图甲、图乙分别为长汀县罗地草山1985年和2018年的景象。

随堂练习

(3)针对长汀县严重的水土流失,简述可采取的治理措施。

①陡坡封山育林,恢复植被;

②缓坡可发展立体农业,多种经营;

③解决农村地区生活燃料问题,如营造薪炭林、推广省柴灶、炉灶技术革新、推广使用沼气等。

1.与传统的打坝淤地工程相比,治沟造地更加关注

A.增加耕地面积???B.防治水土流失??

C.改善人居环境???D.提高作物产量

2.治沟造地对当地生产条件的改善主要体现在

A.优化农业结构???B.方便田间耕作???C.健全公共服务???D.提高耕地肥力

3.推测开展治沟造地的地方

①居住用地紧张??②生态环境脆弱??③坡耕地比例大??④农业生产精耕细作

A.①③???B.①④???C.②③???D.②④

治沟造地是陕西省延安市对黄土高原的丘陵沟壑区,在传统打坝淤地的基础上,集耕地营造、坝系修复、生态建设和新农村发展为一体的“田水路林村”综合整治模式,实现了乡村生产、生活、生态协调发展(下图)。据此完成下面小题。

(2020年全国Ⅰ卷)

√

√

√

包括在沟谷兴修小型水库,打坝淤地,在坡面修建水平梯田等。

工程措施

主要植树种草

增加地表植被的覆盖率,减轻雨水对地表的冲击,缓解水流速度,从而减少水土流失。

生物措施

②红漠化

Ⅲ.红色荒漠

红色荒漠:我国南方地区植被破坏后红壤等红色土层裸露的现象。

分布区:云南、贵州、四川、湖南、江西等省区。

①形成:是在高温多雨条件下发育而成的红色土壤,在江南丘陵分布广泛;

②分布:长江中下游平原、东南丘陵、云贵高原、四川盆地等;

③特点:红壤含有机质少、酸性强、土质黏重,是我国南方的低产土壤之一;

④改造:增施有机肥,补充熟石灰,降低土壤酸性程度;

⑤利用:种植茶树、油茶、杉树和马尾松等经济林木,防止水土流失。

拓展补充之红漠化

Ⅲ.红色荒漠的成因

自然原因:

亚热带季风气候,降水丰富,且降水集中多暴雨;

地形以山地、丘陵为主,起伏大;

河流众多,流水侵蚀切割作用强烈。

人为原因:

人多地少,人地关系紧张,过度开发、开垦;

生活能源紧张,乱砍滥伐,强取薪柴;

陡坡开荒,开矿(有色金属矿丰富,湘赣)

Ⅲ.南方地区红漠化治理

治理措施:

退耕还林,封山育林

解决能源需求问题:推广生活用煤,减少森林砍伐;推广使用省柴灶;发展沼气;营造速生薪炭林;开发小水电。

矿区开展土地复垦。

调整农业结构,发展立体农业。

我国南方地区出现了许多“红色荒漠”。所谓“红色荒漠”,是指我国南方地区植被破坏后红壤等红色土层裸露的现象。查阅资料,了解“红色荒漠”主要分布在我国哪些省(自治区、直辖市),比较其与塔里木河中下游地区土地荒漠化成因的异同。

主要分布区:云南、贵州、四川、湖南、江西等省区。

差异:气候特征、地形地貌及人类活动。

相同:不合理的人活动导致植被破坏、土地退化。

③土壤盐碱化

土壤盐渍化(soil salinization)是指土壤底层或地下水的盐分随毛管水上升到地表,水分蒸发后,使盐分积累在表层土壤中的过程,即易溶性盐分在土壤表层积累的现象或过程,也称盐碱化。

多发生在气候干旱、蒸发量大,不合理灌溉的干旱、半干旱地区和半湿润地区。在我国多发生在西北地区和华北地区。

拓展补充之盐渍化

土壤板结

拓展补充之盐渍化

自然原因:

①地形:地形低洼,排水不畅;

②气候:春秋季节干旱,蒸发量旺盛;

③水文:河流及渠道两旁的土地,因河水侧渗而使地下水位抬高,促使积盐。沿海地区因海水浸渍,可形成滨海盐碱土。

人为因素:

①不合理灌溉(只灌不排、大水漫灌)

②沿海地区过度抽取地下水,引起海水入侵。

拓展补充之盐渍化

盐碱对植物的危害

①土壤板结,肥力下降

②不利于作物吸收养分,阻碍作物生长——土壤板结致使作物根部缺氧,导致根系活力下降;坚硬的土壤也阻碍根系生长

③引起植物的生理干旱——土壤中盐分提高土壤溶液的渗透压,导致水分从根细胞外渗,使植物萎蔫甚至死亡

拓展补充之盐渍化

针对土壤盐碱化的问题,我们的具体的措施?

物理改良:平整土地、深耕深翻、台田模式、微区改土(客土)、隔层阻盐、暗管排盐、灌水洗盐。

1

生物改良:种植耐盐植物和牧草、绿肥、植树造林、动物修复、秸秆还田等;

2

化学改良:施用改良物质,如石膏、磷石膏、亚硫酸钙等。

3

④石漠化

石质荒漠化是指在原来的岩石地带的植物被破坏,可能造成严重的水土流失,并最终成为岩石裸露的地表,形成类似荒漠的景观。石质荒漠化在我国西南喀斯特地貌区(贵州、云南、广西)表现尤为明显。

拓展补充之石漠化

拓展补充之石漠化

自然原因:

气候:降水集中在夏季,多暴雨;

地形:多陡坡,土层薄;

土壤:石灰岩抗风化能力强,土层薄;

植被:植被覆盖率低,缺乏植被保护;

人为原因:大面积陡坡开荒;破坏地表植被。

危害:a涵养水源能力下降;

b水土流失加剧,土地生产力下降;

c生物多样性减少;

d生态环境恶化。

治理措施:a退耕还林还草;b保护自然植被;c植树造林; d建立自然保护区;e转变生产、生活方式;f实施生态移民等。

⑤寒漠化

冻融荒漠化——是指在气温日较差、年较差较大的地区,在气候变异或人为活动的影响下,岩体或土壤由于剧烈的热胀冷缩而出现结构被破坏或质量下降,造成植被减少、土地退化的过程。主要分布在青藏高原的高海拔地区。

拓展补充之寒漠化(冻融荒漠化)

课堂小结

生态脆弱区的综合治理

荒漠化

荒漠化的成因

类型

概念

分布

荒漠化的危害

荒漠化的防治

人为原因

自然原因

主要表现

原则、措施

课程结束

生态脆弱区的综合治理

——以我国荒漠化地区为例

课标定向

素养导引

1.综合思维:以我国荒漠化地区为例,分析生态脆弱区的含义、综合治理的措施。

2.区域认知:通过材料、区域图,认识生态脆弱区区域位置、地理要素特征。

3.地理实践力:收集相关资料,分析我国某一典型生态脆弱区的环境特征、区域可持续发展。

以某生态脆弱区为例,说明该类地区存在的环境与发展问题,以及综合治理措施。

我国生态脆弱区主要分布在北方干旱半干旱区、南方丘陵区、西南山地区、青藏高原区及东部沿海水陆交接地区,其主要类型有东北林草交错生态脆弱区、北方农牧交错生态脆弱区、西北荒漠绿洲交接生态脆弱区、南方红壤丘陵山地生态脆弱区、西南岩溶山地石漠化生态脆弱区、西南山地农牧交错生态脆弱区、青藏高原生态脆弱区、沿海水陆交接生态脆弱区。据此,完成相关任务。

对照我国行政区划图和地形图,说出这些生态脆弱区的大致范围和分布的主要地形区。

明晰概念

生态脆弱区分布

①东北林草交错生态脆弱区:大兴安岭山地和燕山山地。

②北方农牧交错生态脆弱区:辽西以北丘陵、冀北坝上典型草原、阴山北麓荒漠草原、鄂尔多斯荒漠草原。

③西北荒漠绿洲交接生态脆弱区:贺兰山及蒙宁河套平原、新疆塔里木盆地外缘荒漠绿洲、青海柴达木高原盆地荒漠绿洲。

④南方红壤丘陵山地生态脆弱区:南方红壤丘陵山地、山间盆地。

⑤西南岩溶山地石漠化生态脆弱区:云贵高原。

⑥西南山地农牧交错生态脆弱区:横断山地。

⑦青藏高原复合侵蚀生态脆弱区:青藏高原。

⑧沿海水陆交接带生态脆弱区:东部沿海水陆交接带。

明晰概念

生态脆弱区分布

生态脆弱区分布

我国北方农牧交错带分布范围示意

北方农牧交错带是指农区与牧区的过渡地带,也是半湿润地区与半干旱地区的过渡地带。当气候出现冷暖、干湿变化时,就会出现农进牧退或牧进农退的现象。

明晰概念

生态脆弱区也称生态交错区,是指两种不同类型生态系统的交接过渡区域,目前泛指生态系统的自我修复能力低、系统稳定性差的区域。

生态脆弱区一般具有抗干扰能力弱、边缘效应显著、环境异质性高、时空波动性强、对全球气候变化敏感等特征。

主要分布:

干湿交替、农牧交错、水陆交界、森林边缘、沙漠边缘等地区

明晰概念

生态脆弱区

干湿交替

农牧交错

水陆交界

森林边缘

沙漠边缘

生态系统稳定性差

一旦稳定性被打破

环境问题

生态脆弱区也称生态交错区,是指两种不同类型生态系统的交接过渡区域,目前泛指生态系统的自我修复能力低、系统稳定性差的区域。

明晰概念

生态脆弱区

面积大

类型多

分布广

1. 我国生态脆弱区的分布有何特点?

明晰概念

生态脆弱区

生态脆弱性评价图

东北边缘

黄土高原

塔里木盆地

青藏高原

西南山区

明晰概念

生态脆弱区可能面临的问题

①草地退化,土地沙化面积大。

②土壤侵蚀强度大,水土流失严重。

③自然灾害频发,地区贫困不断加剧。

④资源环境矛盾突出;

⑤生物多样性减少;

荒漠化的类型

课时四

阅读教材第69-71页,思考以下问题

1.总结黄土高原水土流失的原因?

2.总结土壤盐碱化的成因?

3.总结南方丘陵地区红漠化的成因?

4.针对黄土高原水土流失,我们具体的措施?

5.针对土壤盐碱化的问题,我们的具体的措施?

荒漠化类型

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}表现

成因

土地沙漠化

在气候较干旱地区,沙质土壤易干旱,加上人为破坏等因素,自然植被覆盖率低,导致土地裸露、逐渐沙化

土地盐碱化

在干旱与半干旱地区,年蒸发量远远大于年降水量,含盐的地下潜水通过土壤毛细管蒸发而使盐分聚集于地表层,造成植物生长困难

石质荒漠化

热带、亚热带湿润、半湿润气候条件和岩溶地貌极其发育的背景下,受人类活动的干扰,使地表植被遭受破坏,导致土壤严重流失,可溶性岩石大面积裸露或砾石堆积的土地退化现象。石质荒漠化是岩溶地貌区土地退化的极端形式

红色荒漠化

以流水侵蚀为主,主要分布在我国南方低山丘陵地区、红壤分布地区等

冻融荒漠化

由于在昼夜或季节性温差较大的地区,岩体或土壤由于剧烈的热胀冷缩而造成结构的破坏或质量的退化

①水土流失

拓展补充之水土流失

“水”——水土流失的过程中需要有水的参与,水起到侵蚀、搬运作用。

“土”——被侵蚀、被搬运,要求地表土质疏松、山区土层薄、植被覆盖率低。

“流”——“水往低处流”,水土流失严重地区一般地表物质破碎、坡度大,导致水流速度快,侵蚀、搬运能力强。

“失”——肥沃的表土被搬运至他处,径流白白流失,导致土壤肥力下降、水资源缺乏,进而导致整个生态系统的变化。

【方法技巧】“四字法”理解水土流失

阅读黄土高原地形图,说出黄土高原的地理位置和范围。

【思考】

秦 岭

太行山脉

103°E

114°E

40°N

34°N

黄土高原

东:太行山

南:秦岭

西:乌鞘岭

北:长城

太行山以西、乌鞘岭以东、长城以南、秦岭以北。

黄土高原的水土流失

黄土高原位于秦岭及渭河平原以北、长城以南、太行山以西、洮河及乌鞘岭以东。

涉及山西、河南、陕西、甘肃和宁夏等省(自治区),面积约50万平方千米。

地理位置:

什么是水土流失?

【思考】

指在水力、重力、风力等外力和人为因素的综合作用下,水土资源和土地生产力遭受的破坏及损失,包括土地表层侵蚀及水的损失。

自然因素

人类活动

黄土高原的水土流失

黄土高原海拔800—3000米,多年平均降水量450毫米,日平均气温大于或等于10℃积温约为1000—4000℃。

说出黄土高原水土流失的原因

105°

60

植被覆盖(%)

径流减少(%)

侵蚀减少(%)

20

15

55~20

40

30

80~40

60

60~30

95~70

80

75~50

98~80

≥90

70

100~90

植被对河流径流和土壤侵蚀的影响

说出黄土高原水土流失的人为原因

不合理修路开矿

过度放牧

无计划修建窑洞

过度樵采

黄土高原的植被类型

过度开垦

黄土高原的水土流失

自然原因:

土壤因素:土质疏松,垂直节理发育,遇水崩解;

气候因素:降水集中在7-9月,暴雨过多导致水土流失加剧;

地形因素:地形起伏过大加剧了流水侵蚀;

植被因素:荒山秃岭造成雨水和风力直接侵蚀。

人为原因:

长期开垦、过度放牧和樵采,导致土壤侵蚀加剧;不合理的土地利用方式促使环境进一步恶化。

Ⅱ.黄土高原的水土流失

{17292A2E-F333-43FB-9621-5CBBE7FDCDCB}人类活动

产生的影响

过度开垦

为解决粮食问题而陡坡开荒

使地表变得疏松,增加水土流失的物源

过度放牧

破坏草场资源,使地表失去保护,易遭侵蚀

过度樵采

破坏植被,使地表缺少植被的保护

露天开矿

开矿时,破坏了植被,使矿区土壤抗蚀能力成倍下降

并形成水土流失的新的物源和触发机制

战争和营造宫殿

大量植被被烧毁或砍伐作为建筑材料

滥用土地

轮荒使地表失去自然植被或农作物的保护

滥挖窑洞形成水土流失的新物源

高原坡耕地每年因水力侵蚀损失表土0.2—1厘米,严重者可达2—3厘米。

黄土丘陵沟壑区90%的耕地是坡耕地,每年每亩流失水量20—30立方米,流失土壤5—10吨,是黄河泥沙的主要来源。

长汀早在20世纪就出现了严重的水土流失,主要是由于大面积植被遭到破坏。1912年,当地封建宗派山权纠纷,引起大规模相互伐木;1934年国民党第五次围剿时开公路、筑碉堡,大量砍伐林木做军资;1958年大炼钢铁用树木当作燃料,导致能源紧缺;80年代以前,人口大量增长,人民生活贫穷,当地伐木烧薪现象极为严重。绿水青山就是金山银山。经过多年锲而不舍、科学有效的治理,该县水土流失率迅速降低,森林覆盖率大幅度提高;空气质量和水质常年优良,人均收入增幅高于全省平均水平。图甲、图乙分别为长汀县罗地草山1985年和2018年的景象。

随堂练习

(2)简析严重的水土流失对长汀地区的危害。

①土壤养分流失,土地生产力下降,农业减产;

②植被生长恢复困难,植被稀少,气候变得干燥,生态环境恶化;

③水土流失导致泥沙淤积河床、水库、湖泊,防洪难度增加。

黄土高原水土流失的危害

②对黄河下游地区:

黄河泥沙含沙量剧增,大量泥沙沉积在下游河床,使黄河下游成为“ 地上悬河”,严重威胁两岸地区人民的生命财产安全。

①对当地:

使耕地土层变薄,土壤养分流失。耕地质量下降,农业单产降低。

造成当地生态环境恶化,直接或间接诱发和加剧自然灾害的发生。

长汀早在20世纪就出现了严重的水土流失,主要是由于大面积植被遭到破坏。1912年,当地封建宗派山权纠纷,引起大规模相互伐木;1934年国民党第五次围剿时开公路、筑碉堡,大量砍伐林木做军资;1958年大炼钢铁用树木当作燃料,导致能源紧缺;80年代以前,人口大量增长,人民生活贫穷,当地伐木烧薪现象极为严重。绿水青山就是金山银山。经过多年锲而不舍、科学有效的治理,该县水土流失率迅速降低,森林覆盖率大幅度提高;空气质量和水质常年优良,人均收入增幅高于全省平均水平。图甲、图乙分别为长汀县罗地草山1985年和2018年的景象。

随堂练习

(3)针对长汀县严重的水土流失,简述可采取的治理措施。

黄土高原水土流失治理

控制人口增长

调整土地利用结构,退耕还林还草

多途径解决能源问题

植树造林,涵养水源,保持水土

有序开矿,有计划的存放表土,开展土地复垦,加强绿化

1.人口增长

2.植被破坏:

不合理的耕作制度(轮荒)

过度樵采

毁林开荒

露天开矿

营造宫殿、战争(古)

由原因找对策

人为原因

对策

黄土高原水土流失治理

控制人口增长

调整土地利用结构,退耕还林还草

多途径解决能源问题

植树造林,涵养水源,保持水土

有序开矿,有计划的存放表土,开展土地复垦,加强绿化

小流域综合治理

1.人口增长

2.植被破坏:

不合理的耕作制度(轮荒)

过度樵采

毁林开荒

露天开矿

营造宫殿、战争(古)

由原因找对策

人为原因

对策

Ⅱ.黄土高原水土流失治理

{0505E3EF-67EA-436B-97B2-0124C06EBD24} 措施

保塬

护坡

固沟

工程措施(见效快)

平整土地

(减少地表径流)

修筑梯田

(拦蓄坡面径流)

打坝建库

(拦泥蓄水)

生物措施

(治根本)

营造护田林网

封坡育林育草

营造防护林

技术措施

(是关键)

采用喷灌、滴灌技术,选育良种,轮作套种,深耕改土等

打坝淤地

鱼鳞坑

水平梯田

材料一 南小河沟流域是黄土高原的典型沟壑区。由政府投资、补偿,以小流域为单元,因地制宜进行水土保持工作。在生物措施、耕作措施和工程措施的综合作用下,农、林、牧业得到全面发展。从20世纪70年代末起,当地采用鱼鳞坑增加树木成活率。即在山坡上挖掘有一定蓄水容量、交错排列、类似鱼鳞状的半圆形或月牙形土坑,坑内蓄水,植树造林,减少坡面侵蚀,因俯视形状看起来像鱼的鳞片一样,所以叫鱼鳞坑(下图)。经过几十年的治理,林草覆盖率达84%,被誉为“黄河中游的一块翡翠”。下图为南小河沟流域水土保持工程措施模式图。

(2)指出沟道中修建多座淤地坝的作用。

(拦水拦沙)

①拦泥保土,蓄积地表径流;

②淤地造田,增加耕地面积,提高粮食产量;

③以坝代桥,改善交通;

④利于沟谷防灾减灾,保护下游生产生活安全。

拓展补充之水土流失

材料一 南小河沟流域是黄土高原的典型沟壑区。由政府投资、补偿,以小流域为单元,因地制宜进行水土保持工作。在生物措施、耕作措施和工程措施的综合作用下,农、林、牧业得到全面发展。从20世纪70年代末起,当地采用鱼鳞坑增加树木成活率。即在山坡上挖掘有一定蓄水容量、交错排列、类似鱼鳞状的半圆形或月牙形土坑,坑内蓄水,植树造林,减少坡面侵蚀,因俯视形状看起来像鱼的鳞片一样,所以叫鱼鳞坑(下图)。经过几十年的治理,林草覆盖率达84%,被誉为“黄河中游的一块翡翠”。下图为南小河沟流域水土保持工程措施模式图。

(1)分析鱼鳞坑内利于植被生长原因。

(挡水挡土)

① 坑内拦蓄雨水及地表径流,增加土层湿度,保证植被存活所需的水分;

②坑内利于泥土沉积,土层深厚肥沃,利于植被生长。

拓展补充之水土流失

Ⅱ.黄土高原水土流失治理

人口增长

植被破坏:

毁林开荒

过度樵采

不合理的耕作制度(轮荒)

露天开矿

营造宫殿、战争(古)

由原因找对策

成因

对策

控制人口增长

调整土地利用结构,退耕还林还草

多途径解决能源问题

植树造林,涵养水源,保持水土

有序开矿,有计划的存放表土,开展土地复垦,加强绿化

小流域综合治理

Ⅱ.黄土高原水土流失治理

{0505E3EF-67EA-436B-97B2-0124C06EBD24} 措施

保塬

护坡

固沟

工程措施(见效快)

平整土地

(减少地表径流)

修筑梯田

(拦蓄坡面径流)

打坝建库

(拦泥蓄水)

生物措施

(治根本)

营造护田林网

封坡育林育草

营造防护林

技术措施

(是关键)

采用喷灌、滴灌技术,选育良种,轮作套种,深耕改土等

图 中国林业工程空间分布

(图片来源:星球研究所)

图 陕西省不同年份森林覆盖度

绿水青山就是金山银山

黄土高原水土流失具有形式多样、地表受侵蚀时间集中的特点,主要侵蚀力包括流水侵蚀、风力侵蚀等。淤地坝,是指在水土流失区各级沟道内修建的以滞洪拦泥、淤地造田为目的的水土保持工程。它是黄土高原地区人民在长期水土保持实践中独创的治理水土流失的一种行之有效的工程措施。

随堂练习

3.分析黄土高原开展的防护林、经济林、人工草地建设产生的生态效益。

拦截降水,涵养水源,调节地表径流;

防风固沙,保持水土;

固结土壤;

改善小气候。

Ⅱ.黄土高原水土流失治理

{0505E3EF-67EA-436B-97B2-0124C06EBD24} 措施

保塬

护坡

固沟

工程措施(见效快)

平整土地

(减少地表径流)

修筑梯田

(拦蓄坡面径流)

打坝建库

(拦泥蓄水)

生物措施

(治根本)

营造护田林网

封坡育林育草

营造防护林

技术措施

(是关键)

采用喷灌、滴灌技术,选育良种,轮作套种,深耕改土等

长汀早在20世纪就出现了严重的水土流失,主要是由于大面积植被遭到破坏。1912年,当地封建宗派山权纠纷,引起大规模相互伐木;1934年国民党第五次围剿时开公路、筑碉堡,大量砍伐林木做军资;1958年大炼钢铁用树木当作燃料,导致能源紧缺;80年代以前,人口大量增长,人民生活贫穷,当地伐木烧薪现象极为严重。绿水青山就是金山银山。经过多年锲而不舍、科学有效的治理,该县水土流失率迅速降低,森林覆盖率大幅度提高;空气质量和水质常年优良,人均收入增幅高于全省平均水平。图甲、图乙分别为长汀县罗地草山1985年和2018年的景象。

随堂练习

(3)针对长汀县严重的水土流失,简述可采取的治理措施。

①陡坡封山育林,恢复植被;

②缓坡可发展立体农业,多种经营;

③解决农村地区生活燃料问题,如营造薪炭林、推广省柴灶、炉灶技术革新、推广使用沼气等。

1.与传统的打坝淤地工程相比,治沟造地更加关注

A.增加耕地面积???B.防治水土流失??

C.改善人居环境???D.提高作物产量

2.治沟造地对当地生产条件的改善主要体现在

A.优化农业结构???B.方便田间耕作???C.健全公共服务???D.提高耕地肥力

3.推测开展治沟造地的地方

①居住用地紧张??②生态环境脆弱??③坡耕地比例大??④农业生产精耕细作

A.①③???B.①④???C.②③???D.②④

治沟造地是陕西省延安市对黄土高原的丘陵沟壑区,在传统打坝淤地的基础上,集耕地营造、坝系修复、生态建设和新农村发展为一体的“田水路林村”综合整治模式,实现了乡村生产、生活、生态协调发展(下图)。据此完成下面小题。

(2020年全国Ⅰ卷)

√

√

√

包括在沟谷兴修小型水库,打坝淤地,在坡面修建水平梯田等。

工程措施

主要植树种草

增加地表植被的覆盖率,减轻雨水对地表的冲击,缓解水流速度,从而减少水土流失。

生物措施

②红漠化

Ⅲ.红色荒漠

红色荒漠:我国南方地区植被破坏后红壤等红色土层裸露的现象。

分布区:云南、贵州、四川、湖南、江西等省区。

①形成:是在高温多雨条件下发育而成的红色土壤,在江南丘陵分布广泛;

②分布:长江中下游平原、东南丘陵、云贵高原、四川盆地等;

③特点:红壤含有机质少、酸性强、土质黏重,是我国南方的低产土壤之一;

④改造:增施有机肥,补充熟石灰,降低土壤酸性程度;

⑤利用:种植茶树、油茶、杉树和马尾松等经济林木,防止水土流失。

拓展补充之红漠化

Ⅲ.红色荒漠的成因

自然原因:

亚热带季风气候,降水丰富,且降水集中多暴雨;

地形以山地、丘陵为主,起伏大;

河流众多,流水侵蚀切割作用强烈。

人为原因:

人多地少,人地关系紧张,过度开发、开垦;

生活能源紧张,乱砍滥伐,强取薪柴;

陡坡开荒,开矿(有色金属矿丰富,湘赣)

Ⅲ.南方地区红漠化治理

治理措施:

退耕还林,封山育林

解决能源需求问题:推广生活用煤,减少森林砍伐;推广使用省柴灶;发展沼气;营造速生薪炭林;开发小水电。

矿区开展土地复垦。

调整农业结构,发展立体农业。

我国南方地区出现了许多“红色荒漠”。所谓“红色荒漠”,是指我国南方地区植被破坏后红壤等红色土层裸露的现象。查阅资料,了解“红色荒漠”主要分布在我国哪些省(自治区、直辖市),比较其与塔里木河中下游地区土地荒漠化成因的异同。

主要分布区:云南、贵州、四川、湖南、江西等省区。

差异:气候特征、地形地貌及人类活动。

相同:不合理的人活动导致植被破坏、土地退化。

③土壤盐碱化

土壤盐渍化(soil salinization)是指土壤底层或地下水的盐分随毛管水上升到地表,水分蒸发后,使盐分积累在表层土壤中的过程,即易溶性盐分在土壤表层积累的现象或过程,也称盐碱化。

多发生在气候干旱、蒸发量大,不合理灌溉的干旱、半干旱地区和半湿润地区。在我国多发生在西北地区和华北地区。

拓展补充之盐渍化

土壤板结

拓展补充之盐渍化

自然原因:

①地形:地形低洼,排水不畅;

②气候:春秋季节干旱,蒸发量旺盛;

③水文:河流及渠道两旁的土地,因河水侧渗而使地下水位抬高,促使积盐。沿海地区因海水浸渍,可形成滨海盐碱土。

人为因素:

①不合理灌溉(只灌不排、大水漫灌)

②沿海地区过度抽取地下水,引起海水入侵。

拓展补充之盐渍化

盐碱对植物的危害

①土壤板结,肥力下降

②不利于作物吸收养分,阻碍作物生长——土壤板结致使作物根部缺氧,导致根系活力下降;坚硬的土壤也阻碍根系生长

③引起植物的生理干旱——土壤中盐分提高土壤溶液的渗透压,导致水分从根细胞外渗,使植物萎蔫甚至死亡

拓展补充之盐渍化

针对土壤盐碱化的问题,我们的具体的措施?

物理改良:平整土地、深耕深翻、台田模式、微区改土(客土)、隔层阻盐、暗管排盐、灌水洗盐。

1

生物改良:种植耐盐植物和牧草、绿肥、植树造林、动物修复、秸秆还田等;

2

化学改良:施用改良物质,如石膏、磷石膏、亚硫酸钙等。

3

④石漠化

石质荒漠化是指在原来的岩石地带的植物被破坏,可能造成严重的水土流失,并最终成为岩石裸露的地表,形成类似荒漠的景观。石质荒漠化在我国西南喀斯特地貌区(贵州、云南、广西)表现尤为明显。

拓展补充之石漠化

拓展补充之石漠化

自然原因:

气候:降水集中在夏季,多暴雨;

地形:多陡坡,土层薄;

土壤:石灰岩抗风化能力强,土层薄;

植被:植被覆盖率低,缺乏植被保护;

人为原因:大面积陡坡开荒;破坏地表植被。

危害:a涵养水源能力下降;

b水土流失加剧,土地生产力下降;

c生物多样性减少;

d生态环境恶化。

治理措施:a退耕还林还草;b保护自然植被;c植树造林; d建立自然保护区;e转变生产、生活方式;f实施生态移民等。

⑤寒漠化

冻融荒漠化——是指在气温日较差、年较差较大的地区,在气候变异或人为活动的影响下,岩体或土壤由于剧烈的热胀冷缩而出现结构被破坏或质量下降,造成植被减少、土地退化的过程。主要分布在青藏高原的高海拔地区。

拓展补充之寒漠化(冻融荒漠化)

课堂小结

生态脆弱区的综合治理

荒漠化

荒漠化的成因

类型

概念

分布

荒漠化的危害

荒漠化的防治

人为原因

自然原因

主要表现

原则、措施

课程结束