2.3 资源枯竭型地区的可持续发展——以德国鲁尔区为例 第三课时教学设计

文档属性

| 名称 | 2.3 资源枯竭型地区的可持续发展——以德国鲁尔区为例 第三课时教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 534.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-26 09:15:40 | ||

图片预览

文档简介

高二地理选择性必修二教案 区域发展 高二地理备课组

课题: 资源枯竭型地区的可持续发展—以德国鲁尔区为例

【课标解读】

以某资源枯竭型城市为例,分析该类城市发展的方向。

【核心素养】

1.综合思维:以德国鲁尔区为例,分析资源枯竭型地区的繁荣与兴衰,以及可持续发展的措施。

2.区域认知:通过材料、区域图,认识资源枯竭型地区经济发展状况。

3.人地协调观:能从协调人类与地理环境关系的角度,理解资源枯竭型地区的可持续发展。

4.地理实践力:收集相关资料,分析某一资源枯竭型地区的兴衰和走出困境的措施。

【教学重点难点】

1.通过资料,结合鲁尔区的综合整治措施,归纳值得我们借鉴的经验。(重难点)

2.能结合材料,学会分析鲁尔区兴起的主要区位条件,说明煤炭资源对鲁尔区发展的重要作用。(重点)

【教学方法】

合作探究法、讲授法、活动探究法、对比分析法、多媒体教学法。

【教学媒体】 希沃白板

【教学课时】 4课时

【教学过程】

第三课时

【新课导入】

河南焦作是一个因煤而兴的城市。与大多数资源型城市一样,随着煤炭资源的逐渐枯竭,该市经济增长乏力、环境污染严重。2008年,焦作被国务院列为国家首批资源枯竭型城市,由此开始了产业转型和城市转型之路。焦作明确提出创建新型工业城市、山水旅游城市和生态宜居城市的目标。经过多年的发展,焦作逐渐形成了以节能环保、电子信息、汽车及零部件、新能源、新材料等为支柱产业的新型工业体系;另外,焦作以旅游业为突破口,着力打造“太极圣地·山水焦作”城市品牌,实施由“黑色印象”向“绿色主题”的转变,现已成为我国优秀旅游城市和国家园林城市。查阅资料,分析焦作因煤而兴的资源条件,并指出其主要的传统产业。

【自主学习】

一、鲁尔区的繁荣与兴衰

1.鲁尔区兴起的区位条件

区位 内容

丰富的煤炭资源 鲁尔区煤田储量大、煤质好、煤种全、品位高、开采条件好

离铁矿区较近 靠近法国洛林铁矿区;利用便利的水运从瑞典、俄罗斯进口铁矿石

充沛的淡水资源 降水丰富、河网密集

便捷的水陆交通 位于欧洲陆上交通的十字路口,有莱茵河流经

广阔的消费市场 德国及欧洲经济发达,市场需求量大

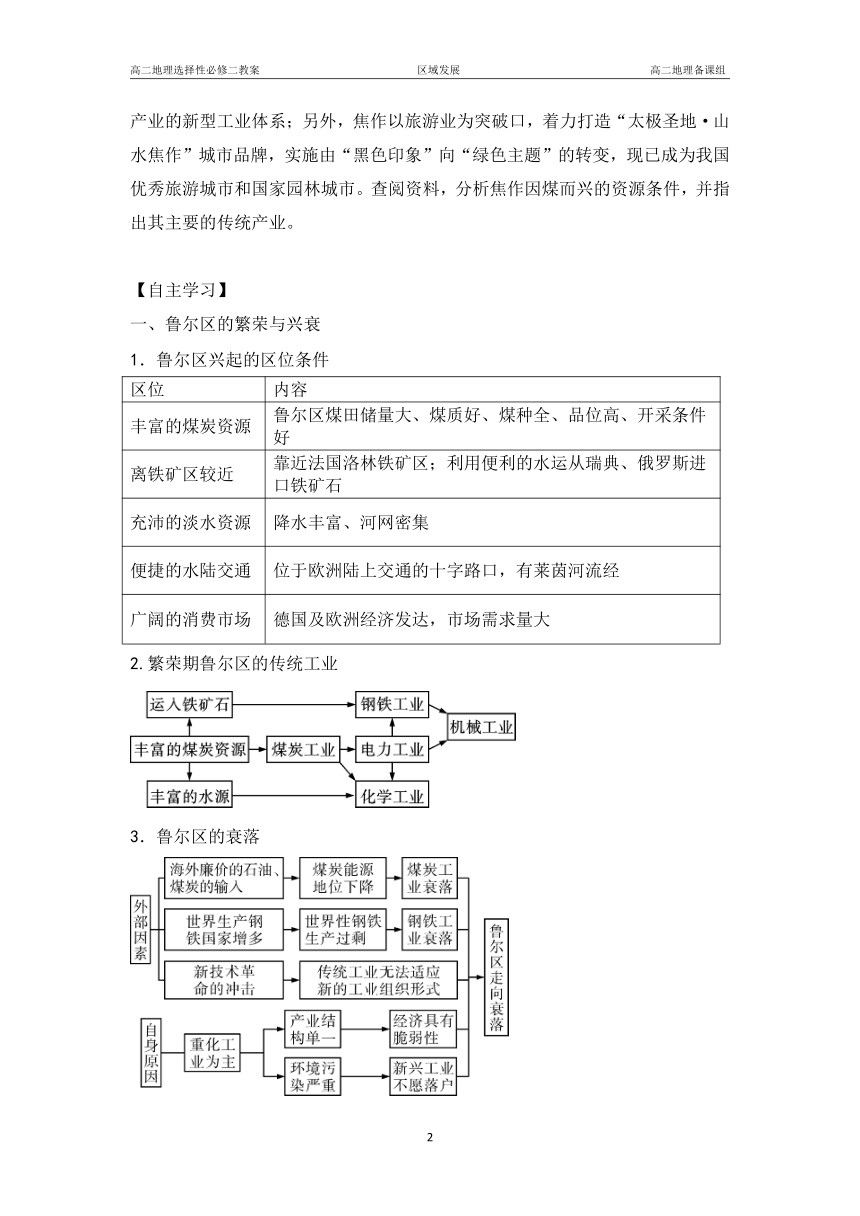

2.繁荣期鲁尔区的传统工业

3.鲁尔区的衰落

【思考交流】

探究一 资源枯竭型地区的兴起与衰落

河南焦作是一个因煤而兴的城市。与大多数资源型城市一样,随着煤炭资源的逐渐枯竭,该市经济增长乏力、环境污染严重。2008年,焦作被国务院列为国家首批资源枯竭型城市,由此开始了产业转型和城市转型之路。焦作明确提出创建新型工业城市、山水旅游城市和生态宜居城市的目标。经过多年的发展,焦作逐渐形成了以节能环保、电子信息、汽车及零部件、新能源、新材料等为支柱产业的新型工业体系;另外,焦作以旅游业为突破口,着力打造“太极圣地·山水焦作”城市品牌,实施由“黑色印象”向“绿色主题”的转变,现已成为我国优秀旅游城市和国家园林城市。

1.查阅资料,分析焦作因煤而兴的资源条件,并指出其主要的传统产业。(综合思维)

提示:

资源条件:①矿产资源种类多,储量大;②煤田面积广,储量大,品位高(单一优质无烟煤);③耐火黏土、石灰石、铁矿石等资源丰富。

主要的传统产业:煤炭开采、金属和非金属矿采选、金属冶炼加工、化学工业、机械工业、电力工业。

2.焦作打造山水旅游城市有哪些优势条件?(区域认知)

提示:①焦作周边山水自然景观壮美,人文底蕴深厚,旅游资源丰富;②旅游客源市场广阔;③旅游基础设施完善,交通通达度高;④政府主导,树立城市旅游品牌等。

3.焦作产业转型、城市转型所采取的主要措施有哪些?(综合思维)

提示:①把科技创新作为推动产业转型升级的动力,大力发展电子信息、新材料、新能源等支柱产业,培育新的产业集群;②以旅游开发为龙头,推动第三产业快速发展;③加强政府主导力度,加大政策支持力度等。

【针对性训练】

资源枯竭型城市的经济转型是个世界难题。德国鲁尔区、山西省都属于资源枯竭型地区。鲁尔区的产业发展经历了“辉煌—衰退—振兴”三个阶段。山西省是我国能源大省,但其经济综合竞争力排名在全国靠后。图1示意德国鲁尔区,图2示意山西省。据此完成3~4题。

3.两地发展煤炭工业的共同区位条件是( )

A.水源充足 B.原料丰富 C.科技力量雄厚 D.水陆交通便利

4.山西省产业转型可借鉴鲁尔区经验的是( )

①产业结构向轻工业方向发展 ②优化能源供给结构,降低对煤炭的依赖度

③优化工业结构,优先发展高端制造业 ④加大原煤外运

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

【板书设计】

【作业布置】学生课后完成《高中同步导练》课时作业

【教学反思】

课题: 资源枯竭型地区的可持续发展—以德国鲁尔区为例

【课标解读】

以某资源枯竭型城市为例,分析该类城市发展的方向。

【核心素养】

1.综合思维:以德国鲁尔区为例,分析资源枯竭型地区的繁荣与兴衰,以及可持续发展的措施。

2.区域认知:通过材料、区域图,认识资源枯竭型地区经济发展状况。

3.人地协调观:能从协调人类与地理环境关系的角度,理解资源枯竭型地区的可持续发展。

4.地理实践力:收集相关资料,分析某一资源枯竭型地区的兴衰和走出困境的措施。

【教学重点难点】

1.通过资料,结合鲁尔区的综合整治措施,归纳值得我们借鉴的经验。(重难点)

2.能结合材料,学会分析鲁尔区兴起的主要区位条件,说明煤炭资源对鲁尔区发展的重要作用。(重点)

【教学方法】

合作探究法、讲授法、活动探究法、对比分析法、多媒体教学法。

【教学媒体】 希沃白板

【教学课时】 4课时

【教学过程】

第三课时

【新课导入】

河南焦作是一个因煤而兴的城市。与大多数资源型城市一样,随着煤炭资源的逐渐枯竭,该市经济增长乏力、环境污染严重。2008年,焦作被国务院列为国家首批资源枯竭型城市,由此开始了产业转型和城市转型之路。焦作明确提出创建新型工业城市、山水旅游城市和生态宜居城市的目标。经过多年的发展,焦作逐渐形成了以节能环保、电子信息、汽车及零部件、新能源、新材料等为支柱产业的新型工业体系;另外,焦作以旅游业为突破口,着力打造“太极圣地·山水焦作”城市品牌,实施由“黑色印象”向“绿色主题”的转变,现已成为我国优秀旅游城市和国家园林城市。查阅资料,分析焦作因煤而兴的资源条件,并指出其主要的传统产业。

【自主学习】

一、鲁尔区的繁荣与兴衰

1.鲁尔区兴起的区位条件

区位 内容

丰富的煤炭资源 鲁尔区煤田储量大、煤质好、煤种全、品位高、开采条件好

离铁矿区较近 靠近法国洛林铁矿区;利用便利的水运从瑞典、俄罗斯进口铁矿石

充沛的淡水资源 降水丰富、河网密集

便捷的水陆交通 位于欧洲陆上交通的十字路口,有莱茵河流经

广阔的消费市场 德国及欧洲经济发达,市场需求量大

2.繁荣期鲁尔区的传统工业

3.鲁尔区的衰落

【思考交流】

探究一 资源枯竭型地区的兴起与衰落

河南焦作是一个因煤而兴的城市。与大多数资源型城市一样,随着煤炭资源的逐渐枯竭,该市经济增长乏力、环境污染严重。2008年,焦作被国务院列为国家首批资源枯竭型城市,由此开始了产业转型和城市转型之路。焦作明确提出创建新型工业城市、山水旅游城市和生态宜居城市的目标。经过多年的发展,焦作逐渐形成了以节能环保、电子信息、汽车及零部件、新能源、新材料等为支柱产业的新型工业体系;另外,焦作以旅游业为突破口,着力打造“太极圣地·山水焦作”城市品牌,实施由“黑色印象”向“绿色主题”的转变,现已成为我国优秀旅游城市和国家园林城市。

1.查阅资料,分析焦作因煤而兴的资源条件,并指出其主要的传统产业。(综合思维)

提示:

资源条件:①矿产资源种类多,储量大;②煤田面积广,储量大,品位高(单一优质无烟煤);③耐火黏土、石灰石、铁矿石等资源丰富。

主要的传统产业:煤炭开采、金属和非金属矿采选、金属冶炼加工、化学工业、机械工业、电力工业。

2.焦作打造山水旅游城市有哪些优势条件?(区域认知)

提示:①焦作周边山水自然景观壮美,人文底蕴深厚,旅游资源丰富;②旅游客源市场广阔;③旅游基础设施完善,交通通达度高;④政府主导,树立城市旅游品牌等。

3.焦作产业转型、城市转型所采取的主要措施有哪些?(综合思维)

提示:①把科技创新作为推动产业转型升级的动力,大力发展电子信息、新材料、新能源等支柱产业,培育新的产业集群;②以旅游开发为龙头,推动第三产业快速发展;③加强政府主导力度,加大政策支持力度等。

【针对性训练】

资源枯竭型城市的经济转型是个世界难题。德国鲁尔区、山西省都属于资源枯竭型地区。鲁尔区的产业发展经历了“辉煌—衰退—振兴”三个阶段。山西省是我国能源大省,但其经济综合竞争力排名在全国靠后。图1示意德国鲁尔区,图2示意山西省。据此完成3~4题。

3.两地发展煤炭工业的共同区位条件是( )

A.水源充足 B.原料丰富 C.科技力量雄厚 D.水陆交通便利

4.山西省产业转型可借鉴鲁尔区经验的是( )

①产业结构向轻工业方向发展 ②优化能源供给结构,降低对煤炭的依赖度

③优化工业结构,优先发展高端制造业 ④加大原煤外运

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

【板书设计】

【作业布置】学生课后完成《高中同步导练》课时作业

【教学反思】