1.2 区域发展差异与因地制宜 导学课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.2 区域发展差异与因地制宜 导学课件(共38张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-03-10 10:13:34 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

第二节

区域发展差异与因地制宜

【目标导航】

课标要求 素养目标

结合实例,从地理环境整体性的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。 1.区域认知:结合材料,掌握区域地理环境整体性。

2.综合思维:结合案例,掌握区域发展不同阶段的空间结构、产业结构的主要特征及区域差异性衡量指标。结合案例,理解因地制宜与区域发展的关系。

3.人地协调观:结合案例,分析区域发展不同阶段地理环境和人类活动的关系。

4.地理实践力:联系生产生活实践,正确理解区域发展差异与因地制宜。

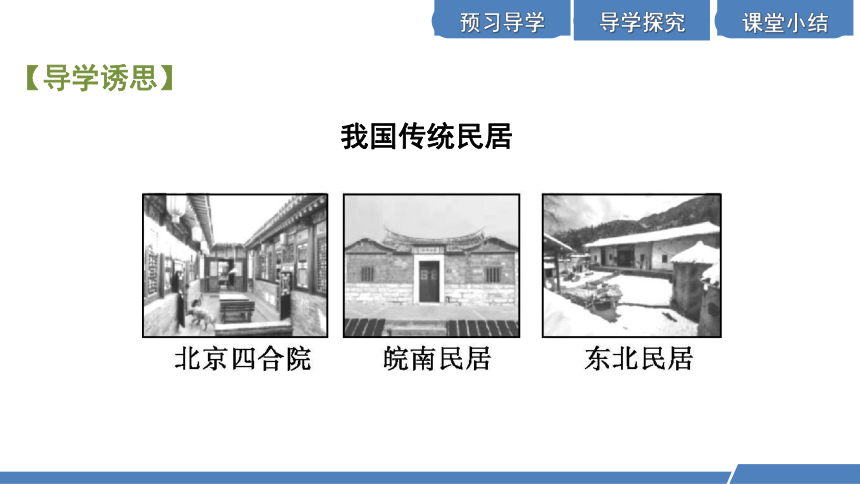

【导学诱思】

我国传统民居

问题:(1)北方民居的墙体严实厚重,南方民居的墙体轻薄,其原因是什么

提示:北方地区特别是在冬春季节,气温比南方低,风沙比南方大,民居墙体严实厚重,利于防风保暖。

(2)从北到南,我国民居的屋顶坡度逐渐增大,房屋进深和高度逐渐加大,其原因是什么

提示:我国东部季风区的降水量从北到南逐渐增加,湿度逐渐加大,民居屋顶坡度、房屋进深和高度也逐渐加大,便于排水、通风、

除潮。

(3)建同等高度的多幢楼房,北方楼房的南北间距比南方大,其原因是什么

提示:北方的正午太阳高度比南方要小得多,为使北方地区的楼房获得较充足的阳光,楼房的南北间距应比南方大。

一、区域的发展阶段

区域发展的含义:区域发展是指在一定的时空范围内,以 、产业组织、 为核心的一系列经济社会活动。

1.以传统农业为主的初级阶段

(1)产业结构:传统 比重大,工业以 密集型和资源型产业为主体。

资源开发

【知识梳理】

结构优化

农业

劳动

(2)经济特点:区域开放程度较低,表现出典型的 特征。区域内部发展差异不大,缺乏高水平的中心城市,交通运输线路分布稀疏。

(3)人地关系:人类活动对地理环境的影响比较 。

(4)区域发展状态:整个区域处于 状态。

自给自足

微弱

低水平的均衡

2.以工业化为主体的成长阶段

(1)产业结构:区域 结构和空间结构渐趋复杂,呈现由点到 、再到面的发展态势,加工制造业和服务业趋于集聚。

(2)经济特点:以工业化为主要特征, 成为区域经济发展的主要动力, 呈现出加速发展的趋势。交通运输建设显著加快, 程度不断提高。

(3)人地关系:出现日益严重的环境问题,人地关系明显不协调。

(4)区域发展状态:中心城市呈现率先发展的势头,对区域的辐射带动作用大幅度增强。

产业

线

工业化

第三产业

区域开放

3.以结构优化和整体提升为主体的转型阶段

(1)经济特点。

①区域原有优势逐渐丧失, 增长缓慢甚至停滞,产品市场竞争力下降,效益降低。

②区域原先具有的 减弱,导致区域经济整体呈现萎缩、衰败状态。

③带来高失业率、 等严重社会问题。

(2)措施:区域产业必须进行 ,寻求新的发展。

(3)案例:中国新型工业化。

经济

集聚效应

人口减少

调整

4.以创新驱动为主的高效益综合发展阶段

(1)表现:经济 的转变和增长动力的转换。

(2)内容:产业创新、城市创新、科技创新和开放创新。

(3)路径:以信息化、 、智能化、循环化为路径。

(4)侧重点:更加注重经济、社会、环境的协调发展和 发展。

发展方式

生态化

可持续

二、区域发展的差异性

1.区域发展水平的衡量指标

(1)常用指标:地区生产总值、人均国民收入、 等。

(2)人文发展指数:预期寿命、教育程度和地区生产总值。

2.区域发展差异:发达地区与发展中地区,或高收入地区、中等收入地区和低收入地区。

三次产业构成

3.区域开发方式

(1)开发方式。

① 的区域开发方式:以自然资源的大规模开发和生态环境的大范围破坏为代价,谋求地方经济在短时期内的高速增长。

② 的区域开发方式:以较少的资源和环境代价换取区域社会经济的持续发展。

粗放型

精细型

(2)开放程度。

①发展水平比较 的区域:内部联系和对外交流强度不大,社会经济相对封闭。

②发展水平比较 的区域:关注国内外市场的变化和科学技术的进展;区域是相对开放的,与外界保持着密切的社会、经济和技术联系。

低

高

[思考] 《索马里饥荒》一文中讲道:“整个非洲之角,人们正在挨饿。冲突、粮食价格昂贵以及旱灾等灾祸,造成1 100多万人处于极度贫困中。几个月来,联合国一直发出警告。我们原先不想用‘饥荒’这个词,但是,我们已承认这个急转直下的现实。”文中提到的索马里属于发达地区还是发展中地区 为什么 目前,索马里的开发方式主要是怎样的

提示:发展中地区。原因:预期寿命短、国民教育程度低、地区生产总值少。开发方式:粗放型的区域开发方式。

三、坚持因地制宜,促进区域发展

1.原因

2.措施

【情境探究】

探究一 区域的发展阶段

在美国建国初期,匹兹堡只是一个普通的毛皮贸易场所,尽管附近有优质大煤田,但几乎无工业可言。19世纪中叶,随着美国东北部工业区的崛起,尤其是宾夕法尼亚运河的开通和铁路的修建,通过五大湖和运河运进苏必利尔湖附近出产的铁矿石,匹兹堡逐渐发展成为美国的钢铁工业中心。随之涌现出了芝加哥、底特律、克利夫兰、布法罗等工业中心,工业化区域不断扩大。同时,产业结构也趋于复杂化,出现了机械、化学、纺织等工业部门。为了满足日益增长的工业生产需求,当局不仅在当地大规模开采铁矿和煤炭,还从外地输入了大量资源。在工业生产的过程中所排放的废弃物严重污染了当地环境,五大湖区的生态也遭到一定破坏,人地关系变得空前紧张。

二战以后的一段时间内,美国“五大湖”沿岸工业带陷入困境,在全国的地位大大降低。“钢都”匹兹堡已失去昔日的辉煌,由于钢铁等主导产业的衰退,20世纪50年代以来,其钢铁工业产品国内市场占有率从25%下降至1983年的12.4%,1978—1987年制造业失业人数累计达到10万以上,全市1/4的家庭收入明显下降,市财政和教育部门的投入都下降了一半。五大湖许多工厂倒闭,工人失业,大量人口外迁,被称为“冰雪带”,与美国南部与西部蓬勃发展的“阳光带”形成了鲜明的对比。

(1)匹兹堡附近拥有优质大煤田,但为什么直到19世纪中叶以后,匹兹堡才逐渐发展成为大型钢铁基地

提示:19世纪以前,由于区域发展水平低,开发规模小,丰富的煤炭资源得不到大规模开发,区域优势得不到充分发挥。随着东北部工业区的崛起,尤其是宾夕法尼亚运河的开通和铁路的修建,区域内部的积聚作用和对外联系加强,通过五大湖和运河运进苏必利尔湖附近出产的铁矿石,匹兹堡才发展为美国的钢铁工业中心。

(2)美国东北部工业区的成长阶段与初级阶段相比,在产业结构和空间结构上发生了怎样的变化 导致这些变化的原因是什么

提示:变化:产业结构趋于复杂,在钢铁工业的基础上,又出现了机械、化学、纺织等工业部门。空间结构的变化是工业化区域不断扩大,初期阶段发展起来的中心城市向周边不断扩展,形成由点到面的发展局面。原因:区域经济的发展,特别是工业化、城镇化的加速推进。

【典型例题】

下图为海南省1978—2022年三次产业结构变化图。读图,回答(1)~(2)题。

(1)该省2006年后产业结构发生较大变化的主要原因是 ( )

A.科技水平快速提高

B.农业市场急剧扩大

C.传统工业加快转出

D.第三产业迅猛发展

D

思路点拨:第(1)题,2006年后甲和第二产业比重下降,乙比重上升,结合海南省的现状可以推断,甲为第一产业,乙为第三产业。所以该省

2006年后产业结构发生较大变化的主要原因是第三产业迅猛发展。

(2)20世纪90年代以前,该省处于 ( )

A.低水平的均衡发展阶段

B.不平衡的加速发展阶段

C.高水平的均衡发展阶段

D.不平衡的减速发展阶段

A

思路点拨:第(2)题,20世纪90年代以前,海南省第一产业比重最大,其次是第三产业,比重最低的是第二产业,并且呈现第一产业比重波动下降,第二产业比重变化较小,第三产业比重波动上升的特点,处于低水平的均衡发展阶段。

【情境探究】

探究二 区域发展的差异性与因地制宜

材料一 2016年9月,《长江经济带发展规划纲要》确立了以长江黄金水道为依托,发挥上海、武汉、重庆的核心作用,建设长江经济带。下面为长三角和川渝地区示意图和2016年重庆、上海经济发展统计表。

地区 人均地区生 产总值/元 人均年收 入/元 外资企 业/家 经济

竞争力

上海 77 205 42 789 24 700 第1名

重庆 20 219 30 963 4 500 未进入

前10名

材料二 2019年12月1日,中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》明确提出推动“长三角”一体化发展,增强“长三角”地区创新能力和竞争能力,提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率,对引领全国高质量发展,建设现代化经济体系意义重大。

(1)根据统计数据,比较上海和重庆经济发展的主要差异。

提示:上海经济发展水平高,人均年收入高,经济竞争力强;重庆经济发展水平较低,人均年收入较低,经济竞争力较弱。

(2)与长江三角洲地区相比,概述川渝地区发展的地理优势。

提示:川渝地区位于长江上游,土地广阔(面积大),地价较低;矿产、能源、水力等资源丰富;政策支持;劳动力丰富;市场广阔;经济发展潜力较大。

(3)与长江三角洲相比,以成都、重庆为核心的川渝地区在区域开发中的功能定位有何不同

提示:长江三角洲作为国家的优化开发区域,其功能定位为提升国家竞争力的重要区域,带动全国经济社会发展的龙头,全国重要的创新区域,在更高层次上参与国际分工及有全球影响力的经济区,全国重要的人口和经济密集区。川渝地区为重点开发区域,其功能定位是支撑全国经济增长的重要增长极,落实区域发展总体战略,促进区域协调发展的重要支撑点,全国重要的人口和经济密集区。

【典型例题】

读图,回答(1)~(3)题。

长江三角洲

珠江三角洲

(1)长江三角洲和珠江三角洲经济发展的条件具有相似性,下列描述正确的是( )

A.由河流冲积而成,地势较低平

B.位于低纬度地区,属于热带季风气候

C.发展历史悠久,农业生产落后

D.矿产资源丰富,尤其能源充足

A

思路点拨:第(1)题,长江三角洲和珠江三角洲均由河流冲积而成,地势较低平,A正确;位于中低纬度地区,属于亚热带季风气候,B错误;发展历史悠久,农业生产发达,C错误;矿产资源缺乏,尤其是能源短缺,D错误。

(2)沪宁杭工业基地( )

A.位于珠江三角洲地区

B.人口稠密,劳动力丰富

C.是著名的轻工业基地

D.依托长江,以内河航运为主

B

思路点拨:第(2)题,沪宁杭工业基地位于长江三角洲地区,A错误;人口稠密,劳动力丰富,B正确;沪宁杭工业基地是著名的综合性工业基地,C错误;该基地水陆交通运输都很发达,D错误。

(3)珠江三角洲发展外向型经济的优越条件有( )

①邻近香港、澳门 ②著名的侨乡 ③国家政策支持 ④经济发达,本地市场广阔

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

A

思路点拨:第(3)题,珠江三角洲发展外向型经济的优越条件有邻近香港、澳门,著名的侨乡,国家政策支持,①②③正确;外向型经济的市场主要面向国际市场,④错误,故选A。

【技法点拨】

1.区域自然地理环境和人文地理环境的联系

2.综合分析区域发展的方法

3.地理环境影响区域发展的分析思路

首先是掌握区域特征、区域判定的方法,并且掌握区域间差异对比的思路。其次是分析区域自然环境,包括区域的地理位置,地形、气候特点,土地条件及矿产资源等因素对区域发展的有利和不利影响。最后是分析社会经济环境,包括区域的人口(素质和数量等)、工业、农业、商业、旅游活动、交通运输状况等因素对区域发展的有利及不利影响。在学习过程中,应从某个区域案例切入,掌握其各个因素对区域发展的影响,进而推广至其他区域,做到举一反三、触类旁通。

【思悟升华】

区域发展指标与区域发展的关系

第二节

区域发展差异与因地制宜

【目标导航】

课标要求 素养目标

结合实例,从地理环境整体性的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。 1.区域认知:结合材料,掌握区域地理环境整体性。

2.综合思维:结合案例,掌握区域发展不同阶段的空间结构、产业结构的主要特征及区域差异性衡量指标。结合案例,理解因地制宜与区域发展的关系。

3.人地协调观:结合案例,分析区域发展不同阶段地理环境和人类活动的关系。

4.地理实践力:联系生产生活实践,正确理解区域发展差异与因地制宜。

【导学诱思】

我国传统民居

问题:(1)北方民居的墙体严实厚重,南方民居的墙体轻薄,其原因是什么

提示:北方地区特别是在冬春季节,气温比南方低,风沙比南方大,民居墙体严实厚重,利于防风保暖。

(2)从北到南,我国民居的屋顶坡度逐渐增大,房屋进深和高度逐渐加大,其原因是什么

提示:我国东部季风区的降水量从北到南逐渐增加,湿度逐渐加大,民居屋顶坡度、房屋进深和高度也逐渐加大,便于排水、通风、

除潮。

(3)建同等高度的多幢楼房,北方楼房的南北间距比南方大,其原因是什么

提示:北方的正午太阳高度比南方要小得多,为使北方地区的楼房获得较充足的阳光,楼房的南北间距应比南方大。

一、区域的发展阶段

区域发展的含义:区域发展是指在一定的时空范围内,以 、产业组织、 为核心的一系列经济社会活动。

1.以传统农业为主的初级阶段

(1)产业结构:传统 比重大,工业以 密集型和资源型产业为主体。

资源开发

【知识梳理】

结构优化

农业

劳动

(2)经济特点:区域开放程度较低,表现出典型的 特征。区域内部发展差异不大,缺乏高水平的中心城市,交通运输线路分布稀疏。

(3)人地关系:人类活动对地理环境的影响比较 。

(4)区域发展状态:整个区域处于 状态。

自给自足

微弱

低水平的均衡

2.以工业化为主体的成长阶段

(1)产业结构:区域 结构和空间结构渐趋复杂,呈现由点到 、再到面的发展态势,加工制造业和服务业趋于集聚。

(2)经济特点:以工业化为主要特征, 成为区域经济发展的主要动力, 呈现出加速发展的趋势。交通运输建设显著加快, 程度不断提高。

(3)人地关系:出现日益严重的环境问题,人地关系明显不协调。

(4)区域发展状态:中心城市呈现率先发展的势头,对区域的辐射带动作用大幅度增强。

产业

线

工业化

第三产业

区域开放

3.以结构优化和整体提升为主体的转型阶段

(1)经济特点。

①区域原有优势逐渐丧失, 增长缓慢甚至停滞,产品市场竞争力下降,效益降低。

②区域原先具有的 减弱,导致区域经济整体呈现萎缩、衰败状态。

③带来高失业率、 等严重社会问题。

(2)措施:区域产业必须进行 ,寻求新的发展。

(3)案例:中国新型工业化。

经济

集聚效应

人口减少

调整

4.以创新驱动为主的高效益综合发展阶段

(1)表现:经济 的转变和增长动力的转换。

(2)内容:产业创新、城市创新、科技创新和开放创新。

(3)路径:以信息化、 、智能化、循环化为路径。

(4)侧重点:更加注重经济、社会、环境的协调发展和 发展。

发展方式

生态化

可持续

二、区域发展的差异性

1.区域发展水平的衡量指标

(1)常用指标:地区生产总值、人均国民收入、 等。

(2)人文发展指数:预期寿命、教育程度和地区生产总值。

2.区域发展差异:发达地区与发展中地区,或高收入地区、中等收入地区和低收入地区。

三次产业构成

3.区域开发方式

(1)开发方式。

① 的区域开发方式:以自然资源的大规模开发和生态环境的大范围破坏为代价,谋求地方经济在短时期内的高速增长。

② 的区域开发方式:以较少的资源和环境代价换取区域社会经济的持续发展。

粗放型

精细型

(2)开放程度。

①发展水平比较 的区域:内部联系和对外交流强度不大,社会经济相对封闭。

②发展水平比较 的区域:关注国内外市场的变化和科学技术的进展;区域是相对开放的,与外界保持着密切的社会、经济和技术联系。

低

高

[思考] 《索马里饥荒》一文中讲道:“整个非洲之角,人们正在挨饿。冲突、粮食价格昂贵以及旱灾等灾祸,造成1 100多万人处于极度贫困中。几个月来,联合国一直发出警告。我们原先不想用‘饥荒’这个词,但是,我们已承认这个急转直下的现实。”文中提到的索马里属于发达地区还是发展中地区 为什么 目前,索马里的开发方式主要是怎样的

提示:发展中地区。原因:预期寿命短、国民教育程度低、地区生产总值少。开发方式:粗放型的区域开发方式。

三、坚持因地制宜,促进区域发展

1.原因

2.措施

【情境探究】

探究一 区域的发展阶段

在美国建国初期,匹兹堡只是一个普通的毛皮贸易场所,尽管附近有优质大煤田,但几乎无工业可言。19世纪中叶,随着美国东北部工业区的崛起,尤其是宾夕法尼亚运河的开通和铁路的修建,通过五大湖和运河运进苏必利尔湖附近出产的铁矿石,匹兹堡逐渐发展成为美国的钢铁工业中心。随之涌现出了芝加哥、底特律、克利夫兰、布法罗等工业中心,工业化区域不断扩大。同时,产业结构也趋于复杂化,出现了机械、化学、纺织等工业部门。为了满足日益增长的工业生产需求,当局不仅在当地大规模开采铁矿和煤炭,还从外地输入了大量资源。在工业生产的过程中所排放的废弃物严重污染了当地环境,五大湖区的生态也遭到一定破坏,人地关系变得空前紧张。

二战以后的一段时间内,美国“五大湖”沿岸工业带陷入困境,在全国的地位大大降低。“钢都”匹兹堡已失去昔日的辉煌,由于钢铁等主导产业的衰退,20世纪50年代以来,其钢铁工业产品国内市场占有率从25%下降至1983年的12.4%,1978—1987年制造业失业人数累计达到10万以上,全市1/4的家庭收入明显下降,市财政和教育部门的投入都下降了一半。五大湖许多工厂倒闭,工人失业,大量人口外迁,被称为“冰雪带”,与美国南部与西部蓬勃发展的“阳光带”形成了鲜明的对比。

(1)匹兹堡附近拥有优质大煤田,但为什么直到19世纪中叶以后,匹兹堡才逐渐发展成为大型钢铁基地

提示:19世纪以前,由于区域发展水平低,开发规模小,丰富的煤炭资源得不到大规模开发,区域优势得不到充分发挥。随着东北部工业区的崛起,尤其是宾夕法尼亚运河的开通和铁路的修建,区域内部的积聚作用和对外联系加强,通过五大湖和运河运进苏必利尔湖附近出产的铁矿石,匹兹堡才发展为美国的钢铁工业中心。

(2)美国东北部工业区的成长阶段与初级阶段相比,在产业结构和空间结构上发生了怎样的变化 导致这些变化的原因是什么

提示:变化:产业结构趋于复杂,在钢铁工业的基础上,又出现了机械、化学、纺织等工业部门。空间结构的变化是工业化区域不断扩大,初期阶段发展起来的中心城市向周边不断扩展,形成由点到面的发展局面。原因:区域经济的发展,特别是工业化、城镇化的加速推进。

【典型例题】

下图为海南省1978—2022年三次产业结构变化图。读图,回答(1)~(2)题。

(1)该省2006年后产业结构发生较大变化的主要原因是 ( )

A.科技水平快速提高

B.农业市场急剧扩大

C.传统工业加快转出

D.第三产业迅猛发展

D

思路点拨:第(1)题,2006年后甲和第二产业比重下降,乙比重上升,结合海南省的现状可以推断,甲为第一产业,乙为第三产业。所以该省

2006年后产业结构发生较大变化的主要原因是第三产业迅猛发展。

(2)20世纪90年代以前,该省处于 ( )

A.低水平的均衡发展阶段

B.不平衡的加速发展阶段

C.高水平的均衡发展阶段

D.不平衡的减速发展阶段

A

思路点拨:第(2)题,20世纪90年代以前,海南省第一产业比重最大,其次是第三产业,比重最低的是第二产业,并且呈现第一产业比重波动下降,第二产业比重变化较小,第三产业比重波动上升的特点,处于低水平的均衡发展阶段。

【情境探究】

探究二 区域发展的差异性与因地制宜

材料一 2016年9月,《长江经济带发展规划纲要》确立了以长江黄金水道为依托,发挥上海、武汉、重庆的核心作用,建设长江经济带。下面为长三角和川渝地区示意图和2016年重庆、上海经济发展统计表。

地区 人均地区生 产总值/元 人均年收 入/元 外资企 业/家 经济

竞争力

上海 77 205 42 789 24 700 第1名

重庆 20 219 30 963 4 500 未进入

前10名

材料二 2019年12月1日,中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》明确提出推动“长三角”一体化发展,增强“长三角”地区创新能力和竞争能力,提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率,对引领全国高质量发展,建设现代化经济体系意义重大。

(1)根据统计数据,比较上海和重庆经济发展的主要差异。

提示:上海经济发展水平高,人均年收入高,经济竞争力强;重庆经济发展水平较低,人均年收入较低,经济竞争力较弱。

(2)与长江三角洲地区相比,概述川渝地区发展的地理优势。

提示:川渝地区位于长江上游,土地广阔(面积大),地价较低;矿产、能源、水力等资源丰富;政策支持;劳动力丰富;市场广阔;经济发展潜力较大。

(3)与长江三角洲相比,以成都、重庆为核心的川渝地区在区域开发中的功能定位有何不同

提示:长江三角洲作为国家的优化开发区域,其功能定位为提升国家竞争力的重要区域,带动全国经济社会发展的龙头,全国重要的创新区域,在更高层次上参与国际分工及有全球影响力的经济区,全国重要的人口和经济密集区。川渝地区为重点开发区域,其功能定位是支撑全国经济增长的重要增长极,落实区域发展总体战略,促进区域协调发展的重要支撑点,全国重要的人口和经济密集区。

【典型例题】

读图,回答(1)~(3)题。

长江三角洲

珠江三角洲

(1)长江三角洲和珠江三角洲经济发展的条件具有相似性,下列描述正确的是( )

A.由河流冲积而成,地势较低平

B.位于低纬度地区,属于热带季风气候

C.发展历史悠久,农业生产落后

D.矿产资源丰富,尤其能源充足

A

思路点拨:第(1)题,长江三角洲和珠江三角洲均由河流冲积而成,地势较低平,A正确;位于中低纬度地区,属于亚热带季风气候,B错误;发展历史悠久,农业生产发达,C错误;矿产资源缺乏,尤其是能源短缺,D错误。

(2)沪宁杭工业基地( )

A.位于珠江三角洲地区

B.人口稠密,劳动力丰富

C.是著名的轻工业基地

D.依托长江,以内河航运为主

B

思路点拨:第(2)题,沪宁杭工业基地位于长江三角洲地区,A错误;人口稠密,劳动力丰富,B正确;沪宁杭工业基地是著名的综合性工业基地,C错误;该基地水陆交通运输都很发达,D错误。

(3)珠江三角洲发展外向型经济的优越条件有( )

①邻近香港、澳门 ②著名的侨乡 ③国家政策支持 ④经济发达,本地市场广阔

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

A

思路点拨:第(3)题,珠江三角洲发展外向型经济的优越条件有邻近香港、澳门,著名的侨乡,国家政策支持,①②③正确;外向型经济的市场主要面向国际市场,④错误,故选A。

【技法点拨】

1.区域自然地理环境和人文地理环境的联系

2.综合分析区域发展的方法

3.地理环境影响区域发展的分析思路

首先是掌握区域特征、区域判定的方法,并且掌握区域间差异对比的思路。其次是分析区域自然环境,包括区域的地理位置,地形、气候特点,土地条件及矿产资源等因素对区域发展的有利和不利影响。最后是分析社会经济环境,包括区域的人口(素质和数量等)、工业、农业、商业、旅游活动、交通运输状况等因素对区域发展的有利及不利影响。在学习过程中,应从某个区域案例切入,掌握其各个因素对区域发展的影响,进而推广至其他区域,做到举一反三、触类旁通。

【思悟升华】

区域发展指标与区域发展的关系