2.3原子结构的模型(同步课件)--2024-2025学年浙教版科学八年级下册(课件 36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.3原子结构的模型(同步课件)--2024-2025学年浙教版科学八年级下册(课件 36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-04 20:55:07 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

2.3 原子结构的模型

浙教版八年级科学下册

第二章 微粒的模型与符号

原子是质量、体积都很小的微粒。那么,原子是不是构成物质的最小微粒 原子能不能再分 人们为了揭示原子结构的奥秘,经历了漫长的探究过程。原子结构的模型是在实验和探索中不断地修正和完善的。

一、原子结构模型的建立

(1)原子结构模型的建立历程

①道尔顿的实心球模型

a.模型建立的时间和依据

1803年,英国科学家道尔顿提出了原子的概念,他认为原子是构成物质的最小单位。

b.当时对原子的认识

认为原子是一个实心球体

一、原子结构模型的建立

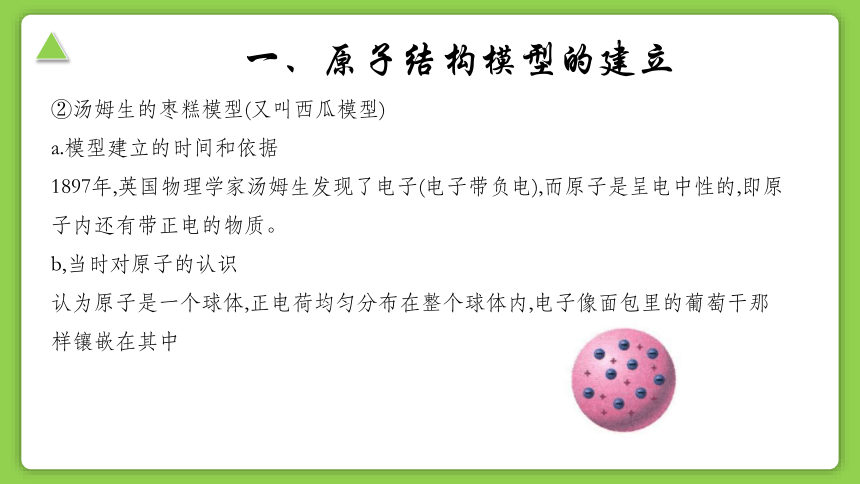

②汤姆生的枣糕模型(又叫西瓜模型)

a.模型建立的时间和依据

1897年,英国物理学家汤姆生发现了电子(电子带负电),而原子是呈电中性的,即原子内还有带正电的物质。

b,当时对原子的认识

认为原子是一个球体,正电荷均匀分布在整个球体内,电子像面包里的葡萄干那样镶嵌在其中

一、原子结构模型的建立

③卢瑟福的核式结构模型(又叫行星模型)

a. 模型建立的时间和依据

1911年,物理学家卢瑟福用带正电的a粒子轰击金属,实验发现多数a粒子穿过金属箔后仍保持原来的运动方向,但有极少数a粒子发生了较大角度的偏转,甚至有个别的α粒子被弹回。在分析实验结果的基础上,卢瑟福提出了原子的核式结构模型(即原子结构的现代模型)。

b.当时对原子的认识

原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间绕核运动,就像行星绕太阳运动那样

一、原子结构模型的建立

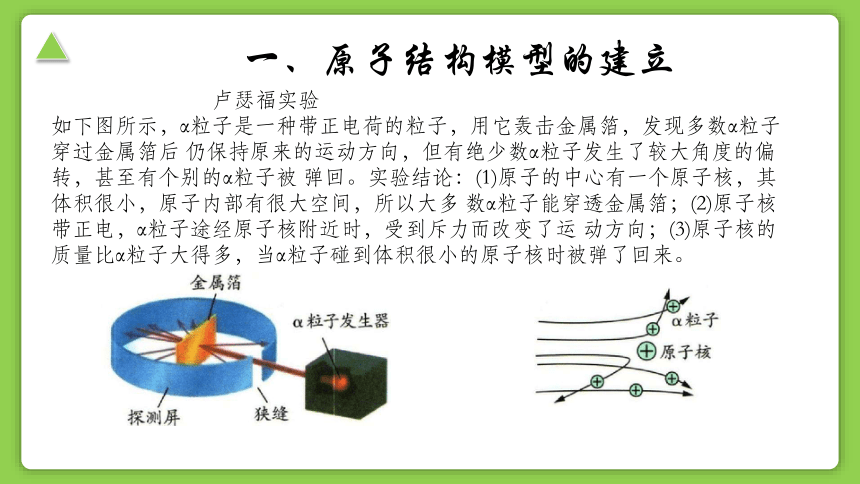

卢瑟福实验

如下图所示,α粒子是一种带正电荷的粒子,用它轰击金属箔,发现多数α粒子穿过金属箔后 仍保持原来的运动方向,但有绝少数α粒子发生了较大角度的偏转,甚至有个别的α粒子被 弹回。实验结论:(1)原子的中心有一个原子核,其体积很小,原子内部有很大空间,所以大多 数α粒子能穿透金属箔;(2)原子核带正电,α粒子途经原子核附近时,受到斥力而改变了运 动方向;(3)原子核的质量比α粒子大得多,当α粒子碰到体积很小的原子核时被弹了回来。

一、原子结构模型的建立

④玻尔的分层模型

a. 模型建立的时间和依据

1913年,丹麦科学家玻尔改进了卢瑟福的原子核式结构模型

b.当时对原子的认识

原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核里,带负电的电子只能在原子内的一些特定的稳定轨道上运动(即电子是“分层”运动的)。

一、原子结构模型的建立

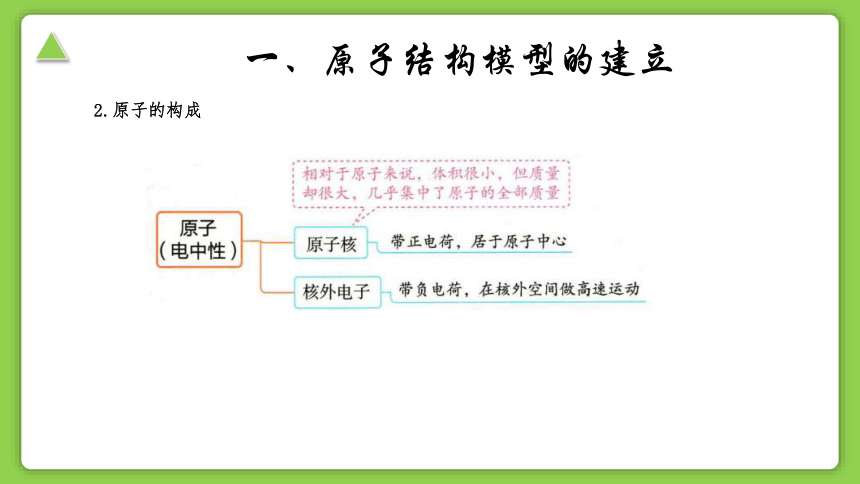

2.原子的构成

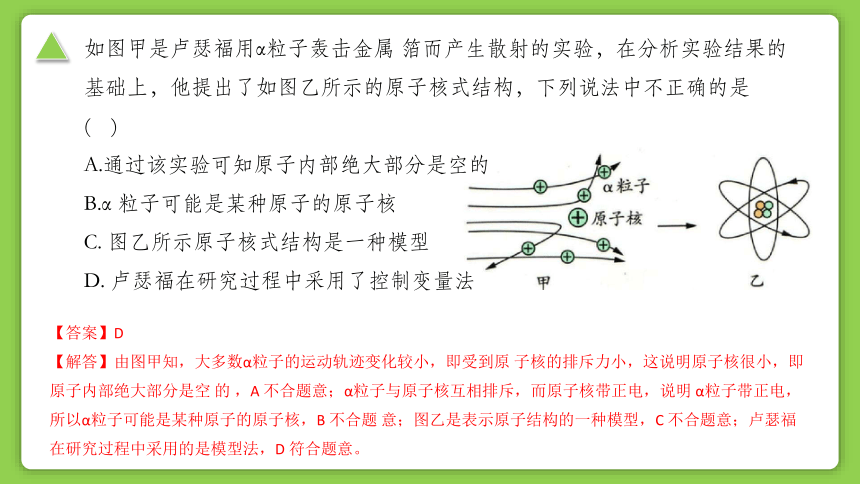

如图甲是卢瑟福用α粒子轰击金属 箔而产生散射的实验,在分析实验结果的基础上,他提出了如图乙所示的原子核式结构,下列说法中不正确的是 ( )

A.通过该实验可知原子内部绝大部分是空的

B.α 粒子可能是某种原子的原子核

C. 图乙所示原子核式结构是一种模型

D. 卢瑟福在研究过程中采用了控制变量法

【答案】D

【解答】由图甲知,大多数α粒子的运动轨迹变化较小,即受到原 子核的排斥力小,这说明原子核很小,即原子内部绝大部分是空 的 ,A 不合题意;α粒子与原子核互相排斥,而原子核带正电,说明 α粒子带正电,所以α粒子可能是某种原子的原子核,B 不合题 意;图乙是表示原子结构的一种模型,C 不合题意;卢瑟福在研究过程中采用的是模型法,D 符合题意。

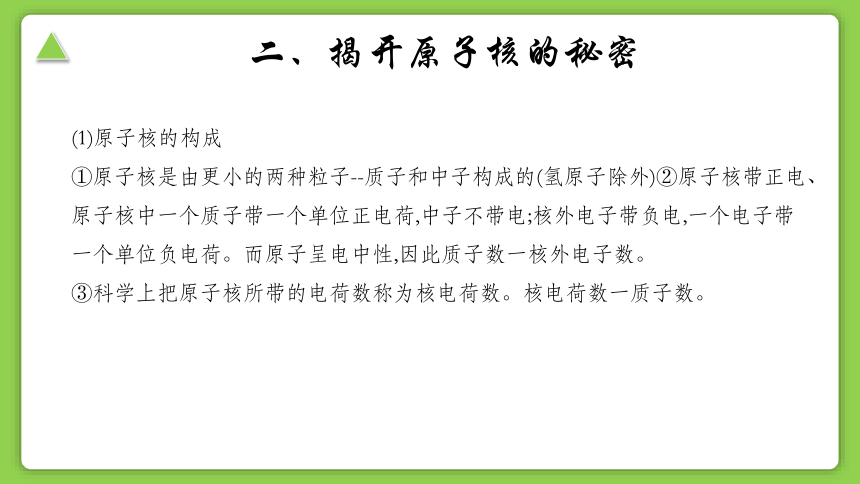

二、揭开原子核的秘密

(1)原子核的构成

①原子核是由更小的两种粒子--质子和中子构成的(氢原子除外)②原子核带正电、原子核中一个质子带一个单位正电荷,中子不带电;核外电子带负电,一个电子带一个单位负电荷。而原子呈电中性,因此质子数一核外电子数。

③科学上把原子核所带的电荷数称为核电荷数。核电荷数一质子数。

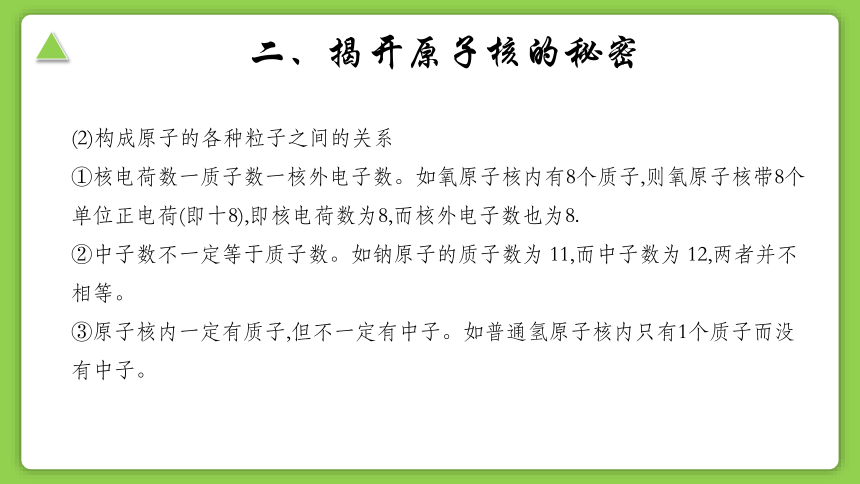

二、揭开原子核的秘密

(2)构成原子的各种粒子之间的关系

①核电荷数一质子数一核外电子数。如氧原子核内有8个质子,则氧原子核带8个单位正电荷(即十8),即核电荷数为8,而核外电子数也为8.

②中子数不一定等于质子数。如钠原子的质子数为 11,而中子数为 12,两者并不相等。

③原子核内一定有质子,但不一定有中子。如普通氢原子核内只有1个质子而没有中子。

二、揭开原子核的秘密

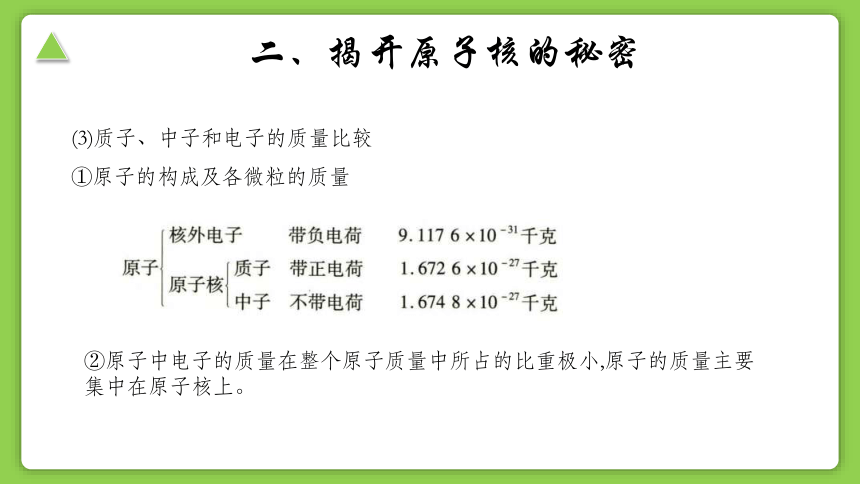

(3)质子、中子和电子的质量比较

①原子的构成及各微粒的质量

②原子中电子的质量在整个原子质量中所占的比重极小,原子的质量主要集中在原子核上。

二、揭开原子核的秘密

(4)科学家又对质子和中子的构成进行了研究,发现质子和中子都是由更微小的基本粒子----夸克构成的。夸克还可以再分。有关夸克的结构和性质还在研究中。

原子核中质子和中子的质量近似相等, 一个质子质量约为一个电子质量的1834倍,故电子的质量可以忽略不计,因此原 子的质量主要集中在原子核上。在原子中,原子核中质子带正电,核外电子带负电,一个电子所带电荷量和一个质子所带电荷量相同,由于核电荷数=质子数=核外电子数,因此原子核所带 正电荷总数与核外电子所带负电荷总数相等,即两者所带的电量大小相等,电性相反,所以整个原子呈电中性。

下列说法错误的是( )

A,原子的质量主要集中在原子核上,但电子运动的范围远远大于原子核的大小

B现代科学家们在实验中发现电子在原子核周围像“云雾”一样,因而提出“电子云模型”

C.电子在原子核周围做高速运动,一个电子带一个单位的负电荷,因而整个原子显负电

D.科学家研究发现夸克是构成质子和中子的基本粒子

【答案】C

【解答】原子中原子核和电子所带的正、负电荷总数相等,即两者所带的电量大小相等,电性相反,因而整个原子是呈电中性的。

三、带电的原子 ——离子

三、带电的原子 ——离子

实验步骤 取一瓶氯气,用镊子夹一小块钠放入玻璃燃烧匙中,点燃钠,将 玻璃燃烧匙迅速伸入氯气瓶中,反应结束后观察瓶内的物质

图示

实验现象 产生光亮的黄色火焰,伴有白烟生成,冷却后得到白色固体

微观解释 金属钠在氯气中燃烧时,钠原子失去了电子形成带正电荷的钠 离子(阳离子),氯原子得到了电子形成带负电荷的氯离子(阴离子)。带有相反电荷的钠离子和氯离子之间相互吸引,构成 了电中性的氯化钠

结论 与分子、原子一样,离子也是构成物质的基本粒子

2.离子的概况

定义 离子是带电的原子或原子团(原子团是由两种或两种以上元素的原子结合而成的,常作为一个整体参与化学反应,如氢氧根离子、硫 酸根离子) 分类 阳离子 带正电荷的原子或原子团,如钠离子、铵根离子

阴离子 带负电荷的原子或原子团,如氯离子、硫酸根离子

形成 一般来说,金属原子容易失去最外层电子变成阳离子,非金属原子 容易得到电子变成阴离子 3.原子与离子的比较

项目 原子 离子 阳离子 阴离子

结构关系 质子数=电子数 质子数>电子数 质子数<电子数

电性 呈电中性 带正电 带负电

相互转化 同种元素的原子和离子的原子核相同,原子得、失电子后形成阴、阳离子 归纳总结

构成物质的粒子

分子、原子、离子都是构成物质的粒子,物质由哪种粒子构成, 其化学性质就由哪种粒子保持。

水由水分子构成,保持水化学性质的最小粒子是水分子;金刚石由碳原子构成,碳原子是保持金刚石的化学性质的最小粒子;氯化钠由钠离子和氯离子构成,保持氯化钠化学性质的最小粒子是钠离子和氯离子。

下图形象地表示了氯化钠的形成过程。下列相关叙述中不正确的是( )

A. 钠原子易失去一个电子,氯原子易得到一个电子

B. 钠跟氯气反应生成氯化钠

C.氯化钠是由离子构成的物质

D.钠离子与钠原子有相似的化学性质

【答案】D

【解答】钠离子结构稳定,化学性质稳定,而钠原子的化学性质活 泼,二者保持化学性质的基本粒子不同,所以它们的化学性质 不 同 。

四、同位素--原子的“李生兄弟”

1.元素的定义:科学上把具有相同核电荷数(即质子数)的一类原 子总称为元素,如氧元素就是所有核电荷数为8的原子的总称, 氢元素就是所有核电荷数为1的原子的总称。

四、同位素--原子的“李生兄弟”

对元素的理解

(1)元素概念中必须强调的微粒是原子或单核离子,因为具有 相同质子数的微粒不一定是同种元素。常见的微粒有分子、原

子和离子,有些分子、原子和离子的质子数相同,如水分子中有 10个质子,氖原子中有10个质子,但它们不是同种元素。

(2)原子与该原子得失电子后形成的离子属于同一种元素。如 钠原子和钠离子都属于钠元素,氯原子和氯离子都属于氯

元 素 。

四、同位素--原子的“李生兄弟”

对元素的理解

(1)元素概念中必须强调的微粒是原子或单核离子,因为具有 相同质子数的微粒不一定是同种元素。常见的微粒有分子、原

子和离子,有些分子、原子和离子的质子数相同,如水分子中有 10个质子,氖原子中有10个质子,但它们不是同种元素。

(2)原子与该原子得失电子后形成的离子属于同一种元素。如 钠原子和钠离子都属于钠元素,氯原子和氯离子都属于氯

元 素 。

答案:8 8 8 9 8 10

答案:原子中,质子数=核电荷数=核外电子数。氧的3种原子 的质子数都为8,故核外电子数也为8。

四、同位素--原子的“李生兄弟”

(2)同位素

①定义:原子核内的质子数相同、中子数不相同的同类原子互为同位素原子。

②同位素原子是一种元素的不同种原子。如三种氧原子:氧-16氧-17、氧-18的质子数均为8,中子数分别为8、9、10,因此它们都属于氧元素,不同的是其核内的中子数。

四、同位素--原子的“李生兄弟”

③同位素原子的表示方法

为了区分元素的同位素原子,常用原子符号( )表示,其中X表示原子种类,Z表示质子数,A表示质子数和中子数之和。如有氕 、氘 、氚 三种同位素。

④同位素原子在工业、农业、医疗、国防等方面有着广泛的应用。如:质谱分析中,用稳定同位素原子作为示踪原子,核潜艇利用铀的同位素裂变释放的能量作为动力,利用放射性同位素对一些脏器进行扫描,诊断肿瘤等疾

四、同位素--原子的“李生兄弟”

四、同位素--原子的“李生兄弟”

元素 原子

概念 核电荷数(即质子数)相同的一 类原子的总称 化学变化中的最小粒子

区别 宏观概念,只讲种类,不讲个数 微观概念,既讲种类,又讲个数

适用范围 描述物质的宏观组成,如水是由 氢、氧两种元素组成的 描述物质的微观构成,如1个 水分子是由2个氢原子和1个氧原子构成的

联系 元素是核电荷数(即质子数)相同的一类原子的总称,原子是元素 的个体(即最小单位),元素则是原子的一个归类“集体”,即元素 和原子是总体和个体的关系 4.元素与原子的区别和联系

课堂小结

人类对原子结构的认识经历了一个相当长的时期。以下是科学家及提出的原子结构模型(如图所示),其中符合原子结构模型建立先后顺序的是( )

A.①→②→③ B.③→②→① C.①→③→② D.③→①→②

【答案】B

【解析】解:1904年汤姆生提出了葡萄干面包原子模型;1911 年卢瑟福提出了带核的原子结构模型;1913年玻尔提出了轨道式原子模型(即分层结构模型)。所以,先后顺序为③→②→①。故选:B。

课堂小练习

如图为某原子结构模型的示意图,其中a、b、c是构成该原子的三种不同粒子,下列说法正确的是( )

A.决定该原子种类的粒子是b

B.原子的质量集中在a和c上

C.原子中b与c的数目一定相同

D.原子中a与c的数目一定相同

【答案】D

【解析】解:A、质子数决定元素的种类,决定该原子种类的粒子是c,故错误;

B、原子的质量主要集中在原子核上,集中在b和c上,故错误;

C、质子数和中子数不一定相等,原子中b与c的数目不一定相同,故错误;

D、原子中质子数=电子数,a与c的数目一定相同,故正确。

故选:D。

课堂小练习

2022年北京冬奥会,碲化镉发电玻璃成为绿色奥运和科技奥运的创新点。碲元素是一种重要的工业添加剂,如碲-128。其相对原子质量为128,质子数为52,则碲-128原子中的中子数为( )

A.128 B.52 C.76 D.180

【答案】C

【解析】根据在原子中,相对原子质量≈质子数+中子数,其相对原子质量为128,质子数为52,则碲-128原子中的中子数为128-52=76。

故选:C。

课堂小练习

2019年7月6日,浙江余杭良渚古城遗址获准列入世界遗产名录。考古学家通过对有关遗址出土文物中的碳-14含量测定,推测其年代距今4700-5300年。碳-14原子与碳-12原子不同的是( )

A.质子数 B.核电荷数 C.电子数 D.中子数

【答案】D

【解析】A、碳-14原子与碳-12原子均是碳元素形成的原子,它们的质子数相同,故选项错误。

B、原子中核电荷数=核内质子数,碳-14原子与碳-12原子的质子数相同,则核电荷数相同,故选项错误。

C、原子中核电荷数=核内质子数=核外电子数,碳-14原子与碳-12原子的质子数相同,则电子数相同,故选项错误。

D、相对原子质量=质子数+中子数,碳-14原子与碳-12原子的质子数相同,但它们的相对原子质量不同,则它们的中子数一定不同,故选项正确。

故选:D。

课堂小练习

2.3 原子结构的模型

浙教版八年级科学下册

第二章 微粒的模型与符号

原子是质量、体积都很小的微粒。那么,原子是不是构成物质的最小微粒 原子能不能再分 人们为了揭示原子结构的奥秘,经历了漫长的探究过程。原子结构的模型是在实验和探索中不断地修正和完善的。

一、原子结构模型的建立

(1)原子结构模型的建立历程

①道尔顿的实心球模型

a.模型建立的时间和依据

1803年,英国科学家道尔顿提出了原子的概念,他认为原子是构成物质的最小单位。

b.当时对原子的认识

认为原子是一个实心球体

一、原子结构模型的建立

②汤姆生的枣糕模型(又叫西瓜模型)

a.模型建立的时间和依据

1897年,英国物理学家汤姆生发现了电子(电子带负电),而原子是呈电中性的,即原子内还有带正电的物质。

b,当时对原子的认识

认为原子是一个球体,正电荷均匀分布在整个球体内,电子像面包里的葡萄干那样镶嵌在其中

一、原子结构模型的建立

③卢瑟福的核式结构模型(又叫行星模型)

a. 模型建立的时间和依据

1911年,物理学家卢瑟福用带正电的a粒子轰击金属,实验发现多数a粒子穿过金属箔后仍保持原来的运动方向,但有极少数a粒子发生了较大角度的偏转,甚至有个别的α粒子被弹回。在分析实验结果的基础上,卢瑟福提出了原子的核式结构模型(即原子结构的现代模型)。

b.当时对原子的认识

原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间绕核运动,就像行星绕太阳运动那样

一、原子结构模型的建立

卢瑟福实验

如下图所示,α粒子是一种带正电荷的粒子,用它轰击金属箔,发现多数α粒子穿过金属箔后 仍保持原来的运动方向,但有绝少数α粒子发生了较大角度的偏转,甚至有个别的α粒子被 弹回。实验结论:(1)原子的中心有一个原子核,其体积很小,原子内部有很大空间,所以大多 数α粒子能穿透金属箔;(2)原子核带正电,α粒子途经原子核附近时,受到斥力而改变了运 动方向;(3)原子核的质量比α粒子大得多,当α粒子碰到体积很小的原子核时被弹了回来。

一、原子结构模型的建立

④玻尔的分层模型

a. 模型建立的时间和依据

1913年,丹麦科学家玻尔改进了卢瑟福的原子核式结构模型

b.当时对原子的认识

原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核里,带负电的电子只能在原子内的一些特定的稳定轨道上运动(即电子是“分层”运动的)。

一、原子结构模型的建立

2.原子的构成

如图甲是卢瑟福用α粒子轰击金属 箔而产生散射的实验,在分析实验结果的基础上,他提出了如图乙所示的原子核式结构,下列说法中不正确的是 ( )

A.通过该实验可知原子内部绝大部分是空的

B.α 粒子可能是某种原子的原子核

C. 图乙所示原子核式结构是一种模型

D. 卢瑟福在研究过程中采用了控制变量法

【答案】D

【解答】由图甲知,大多数α粒子的运动轨迹变化较小,即受到原 子核的排斥力小,这说明原子核很小,即原子内部绝大部分是空 的 ,A 不合题意;α粒子与原子核互相排斥,而原子核带正电,说明 α粒子带正电,所以α粒子可能是某种原子的原子核,B 不合题 意;图乙是表示原子结构的一种模型,C 不合题意;卢瑟福在研究过程中采用的是模型法,D 符合题意。

二、揭开原子核的秘密

(1)原子核的构成

①原子核是由更小的两种粒子--质子和中子构成的(氢原子除外)②原子核带正电、原子核中一个质子带一个单位正电荷,中子不带电;核外电子带负电,一个电子带一个单位负电荷。而原子呈电中性,因此质子数一核外电子数。

③科学上把原子核所带的电荷数称为核电荷数。核电荷数一质子数。

二、揭开原子核的秘密

(2)构成原子的各种粒子之间的关系

①核电荷数一质子数一核外电子数。如氧原子核内有8个质子,则氧原子核带8个单位正电荷(即十8),即核电荷数为8,而核外电子数也为8.

②中子数不一定等于质子数。如钠原子的质子数为 11,而中子数为 12,两者并不相等。

③原子核内一定有质子,但不一定有中子。如普通氢原子核内只有1个质子而没有中子。

二、揭开原子核的秘密

(3)质子、中子和电子的质量比较

①原子的构成及各微粒的质量

②原子中电子的质量在整个原子质量中所占的比重极小,原子的质量主要集中在原子核上。

二、揭开原子核的秘密

(4)科学家又对质子和中子的构成进行了研究,发现质子和中子都是由更微小的基本粒子----夸克构成的。夸克还可以再分。有关夸克的结构和性质还在研究中。

原子核中质子和中子的质量近似相等, 一个质子质量约为一个电子质量的1834倍,故电子的质量可以忽略不计,因此原 子的质量主要集中在原子核上。在原子中,原子核中质子带正电,核外电子带负电,一个电子所带电荷量和一个质子所带电荷量相同,由于核电荷数=质子数=核外电子数,因此原子核所带 正电荷总数与核外电子所带负电荷总数相等,即两者所带的电量大小相等,电性相反,所以整个原子呈电中性。

下列说法错误的是( )

A,原子的质量主要集中在原子核上,但电子运动的范围远远大于原子核的大小

B现代科学家们在实验中发现电子在原子核周围像“云雾”一样,因而提出“电子云模型”

C.电子在原子核周围做高速运动,一个电子带一个单位的负电荷,因而整个原子显负电

D.科学家研究发现夸克是构成质子和中子的基本粒子

【答案】C

【解答】原子中原子核和电子所带的正、负电荷总数相等,即两者所带的电量大小相等,电性相反,因而整个原子是呈电中性的。

三、带电的原子 ——离子

三、带电的原子 ——离子

实验步骤 取一瓶氯气,用镊子夹一小块钠放入玻璃燃烧匙中,点燃钠,将 玻璃燃烧匙迅速伸入氯气瓶中,反应结束后观察瓶内的物质

图示

实验现象 产生光亮的黄色火焰,伴有白烟生成,冷却后得到白色固体

微观解释 金属钠在氯气中燃烧时,钠原子失去了电子形成带正电荷的钠 离子(阳离子),氯原子得到了电子形成带负电荷的氯离子(阴离子)。带有相反电荷的钠离子和氯离子之间相互吸引,构成 了电中性的氯化钠

结论 与分子、原子一样,离子也是构成物质的基本粒子

2.离子的概况

定义 离子是带电的原子或原子团(原子团是由两种或两种以上元素的原子结合而成的,常作为一个整体参与化学反应,如氢氧根离子、硫 酸根离子) 分类 阳离子 带正电荷的原子或原子团,如钠离子、铵根离子

阴离子 带负电荷的原子或原子团,如氯离子、硫酸根离子

形成 一般来说,金属原子容易失去最外层电子变成阳离子,非金属原子 容易得到电子变成阴离子 3.原子与离子的比较

项目 原子 离子 阳离子 阴离子

结构关系 质子数=电子数 质子数>电子数 质子数<电子数

电性 呈电中性 带正电 带负电

相互转化 同种元素的原子和离子的原子核相同,原子得、失电子后形成阴、阳离子 归纳总结

构成物质的粒子

分子、原子、离子都是构成物质的粒子,物质由哪种粒子构成, 其化学性质就由哪种粒子保持。

水由水分子构成,保持水化学性质的最小粒子是水分子;金刚石由碳原子构成,碳原子是保持金刚石的化学性质的最小粒子;氯化钠由钠离子和氯离子构成,保持氯化钠化学性质的最小粒子是钠离子和氯离子。

下图形象地表示了氯化钠的形成过程。下列相关叙述中不正确的是( )

A. 钠原子易失去一个电子,氯原子易得到一个电子

B. 钠跟氯气反应生成氯化钠

C.氯化钠是由离子构成的物质

D.钠离子与钠原子有相似的化学性质

【答案】D

【解答】钠离子结构稳定,化学性质稳定,而钠原子的化学性质活 泼,二者保持化学性质的基本粒子不同,所以它们的化学性质 不 同 。

四、同位素--原子的“李生兄弟”

1.元素的定义:科学上把具有相同核电荷数(即质子数)的一类原 子总称为元素,如氧元素就是所有核电荷数为8的原子的总称, 氢元素就是所有核电荷数为1的原子的总称。

四、同位素--原子的“李生兄弟”

对元素的理解

(1)元素概念中必须强调的微粒是原子或单核离子,因为具有 相同质子数的微粒不一定是同种元素。常见的微粒有分子、原

子和离子,有些分子、原子和离子的质子数相同,如水分子中有 10个质子,氖原子中有10个质子,但它们不是同种元素。

(2)原子与该原子得失电子后形成的离子属于同一种元素。如 钠原子和钠离子都属于钠元素,氯原子和氯离子都属于氯

元 素 。

四、同位素--原子的“李生兄弟”

对元素的理解

(1)元素概念中必须强调的微粒是原子或单核离子,因为具有 相同质子数的微粒不一定是同种元素。常见的微粒有分子、原

子和离子,有些分子、原子和离子的质子数相同,如水分子中有 10个质子,氖原子中有10个质子,但它们不是同种元素。

(2)原子与该原子得失电子后形成的离子属于同一种元素。如 钠原子和钠离子都属于钠元素,氯原子和氯离子都属于氯

元 素 。

答案:8 8 8 9 8 10

答案:原子中,质子数=核电荷数=核外电子数。氧的3种原子 的质子数都为8,故核外电子数也为8。

四、同位素--原子的“李生兄弟”

(2)同位素

①定义:原子核内的质子数相同、中子数不相同的同类原子互为同位素原子。

②同位素原子是一种元素的不同种原子。如三种氧原子:氧-16氧-17、氧-18的质子数均为8,中子数分别为8、9、10,因此它们都属于氧元素,不同的是其核内的中子数。

四、同位素--原子的“李生兄弟”

③同位素原子的表示方法

为了区分元素的同位素原子,常用原子符号( )表示,其中X表示原子种类,Z表示质子数,A表示质子数和中子数之和。如有氕 、氘 、氚 三种同位素。

④同位素原子在工业、农业、医疗、国防等方面有着广泛的应用。如:质谱分析中,用稳定同位素原子作为示踪原子,核潜艇利用铀的同位素裂变释放的能量作为动力,利用放射性同位素对一些脏器进行扫描,诊断肿瘤等疾

四、同位素--原子的“李生兄弟”

四、同位素--原子的“李生兄弟”

元素 原子

概念 核电荷数(即质子数)相同的一 类原子的总称 化学变化中的最小粒子

区别 宏观概念,只讲种类,不讲个数 微观概念,既讲种类,又讲个数

适用范围 描述物质的宏观组成,如水是由 氢、氧两种元素组成的 描述物质的微观构成,如1个 水分子是由2个氢原子和1个氧原子构成的

联系 元素是核电荷数(即质子数)相同的一类原子的总称,原子是元素 的个体(即最小单位),元素则是原子的一个归类“集体”,即元素 和原子是总体和个体的关系 4.元素与原子的区别和联系

课堂小结

人类对原子结构的认识经历了一个相当长的时期。以下是科学家及提出的原子结构模型(如图所示),其中符合原子结构模型建立先后顺序的是( )

A.①→②→③ B.③→②→① C.①→③→② D.③→①→②

【答案】B

【解析】解:1904年汤姆生提出了葡萄干面包原子模型;1911 年卢瑟福提出了带核的原子结构模型;1913年玻尔提出了轨道式原子模型(即分层结构模型)。所以,先后顺序为③→②→①。故选:B。

课堂小练习

如图为某原子结构模型的示意图,其中a、b、c是构成该原子的三种不同粒子,下列说法正确的是( )

A.决定该原子种类的粒子是b

B.原子的质量集中在a和c上

C.原子中b与c的数目一定相同

D.原子中a与c的数目一定相同

【答案】D

【解析】解:A、质子数决定元素的种类,决定该原子种类的粒子是c,故错误;

B、原子的质量主要集中在原子核上,集中在b和c上,故错误;

C、质子数和中子数不一定相等,原子中b与c的数目不一定相同,故错误;

D、原子中质子数=电子数,a与c的数目一定相同,故正确。

故选:D。

课堂小练习

2022年北京冬奥会,碲化镉发电玻璃成为绿色奥运和科技奥运的创新点。碲元素是一种重要的工业添加剂,如碲-128。其相对原子质量为128,质子数为52,则碲-128原子中的中子数为( )

A.128 B.52 C.76 D.180

【答案】C

【解析】根据在原子中,相对原子质量≈质子数+中子数,其相对原子质量为128,质子数为52,则碲-128原子中的中子数为128-52=76。

故选:C。

课堂小练习

2019年7月6日,浙江余杭良渚古城遗址获准列入世界遗产名录。考古学家通过对有关遗址出土文物中的碳-14含量测定,推测其年代距今4700-5300年。碳-14原子与碳-12原子不同的是( )

A.质子数 B.核电荷数 C.电子数 D.中子数

【答案】D

【解析】A、碳-14原子与碳-12原子均是碳元素形成的原子,它们的质子数相同,故选项错误。

B、原子中核电荷数=核内质子数,碳-14原子与碳-12原子的质子数相同,则核电荷数相同,故选项错误。

C、原子中核电荷数=核内质子数=核外电子数,碳-14原子与碳-12原子的质子数相同,则电子数相同,故选项错误。

D、相对原子质量=质子数+中子数,碳-14原子与碳-12原子的质子数相同,但它们的相对原子质量不同,则它们的中子数一定不同,故选项正确。

故选:D。

课堂小练习

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查