11 短文二篇 记承天寺夜游课件(17张ppt)

文档属性

| 名称 | 11 短文二篇 记承天寺夜游课件(17张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 435.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-10 10:49:07 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

短文二篇

记承天寺夜游

导入新课

同学们让我们一起来回忆有关写月的诗词

“床前明月光,疑是地上霜。”

——李白《静夜思》

“海上生明月,天涯共此时。

——张九龄《望月怀远》

“明月几时有?把酒问青天。”

苏轼——水调歌头 明月几时有

“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。”

李白

《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

月,自古以来就被文人墨客所歌咏。在恬淡闲适、乐观旷达的人的眼里,月亮成了清幽雅致、悠闲自在的代名词。在远离家乡、亲人者的眼里,月亮或是寄托恋人间的苦苦相思,或是蕴含对故乡和亲人朋友的无限思念。在失意者的笔下,月亮引发了许多失意文人的空灵情怀,寄寓了文人墨客的身世感伤和流离之苦。那高悬于天际的月亮,也常常引发诗人们的哲理思考。今天就让我们来学习一篇写月的文章——苏轼的《记承天寺夜游》

走近作者

苏轼(1037-1101),北宋著名文学家,字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川眉山市)人。与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。他擅长诗词、散文,是“唐宋八大家”之一。有文集《东坡全集》传世。代表作品有《赤壁赋》《石钟山记》《题 西林壁》《赠刘景文》《饮湖上初晴后雨》 等。

三苏: 苏轼、苏洵、苏辙

唐宋八大家:唐代韩愈、柳宗元;宋代欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩八位。

创作背景

《 记承天寺夜游》选自《苏轼文集》卷七一(中华书局1986年版)元丰二年(1079),苏轼因对新法持有不同意见,被网罗罪名,投入监狱,这就是历史上著名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后,他被贬为黄州团练副使(地方军事助理官)。

官衔上还加了“ 本州安置”字样,不得签署公事,不得擅离安置所,实际上跟流放差不多。《记承天寺夜游》是苏轼在被贬于黄州的困苦境遇中写的。元丰六年,是作者被贬谪到黄州的第四年。在这种情况下,作者写了这篇短文,对月夜的景色进行了美妙的描绘,真实地记录了他当时生活的一个片段。

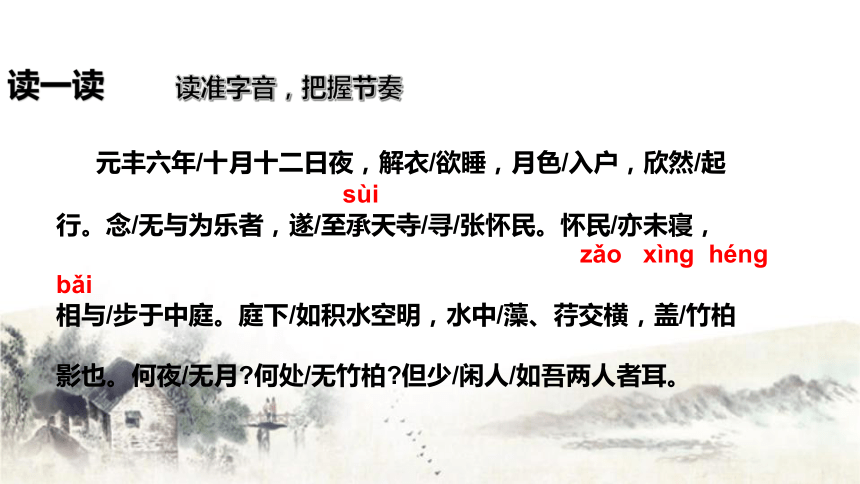

读一读 读准字音,把握节奏

元丰六年/十月十二日夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起

sùi

行。念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。怀民/亦未寝,

zǎo xìng héng bǎi

相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏

影也。何夜/无月 何处/无竹柏 但少/闲人/如吾两人者耳。

课文解读

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户

,欣然起行。 念无与为乐者,遂至承天寺寻张

怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

和,同

脱

想,想要

门

门

愉快地、高兴地

考虑,想到

……的人

副词于是、就

寻找

共同,一起

散步

元丰六年十月十二日夜晚,(我)解开衣服,正打算睡觉,(看见)月光照进门里,我高兴地起来走出户外。想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。张怀民也没有睡觉,我们两人一起在庭院中散步。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

像……一样

形容水的清澈

交错纵横

大概是

庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

描绘庭中月光的澄澈

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪儿

只是

缺少

无事可做的人

,此指清闲的人。

语气词,相当于“罢了”。

哪一夜没有月色?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

惋惜无人赏月

1. 文中是如何描写月色的?

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”

2.这十八字写景,有何妙处?

文中十八字写景,运用形象生动的比喻,使读者如见其景:月朗庭空,竹柏弄影,创造了一个明净幽闲的境界。作者将随处可见的寻常景物描绘得充满诗情画意。

3.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”这句话应怎么理解?

明月经常有,美景亦常在,但人物心情不同,欣赏景物的感受也不同。作者当时与张怀民俱贬官黄州,虽任团练副使,却无实权,实在是一个闲人。作者与王安石政见不合被贬,心境肯定不会如意,但是作者却能从随处可见的寻常景物中得到美的享受,并描绘得充满诗情画意,表现出作者豁达宽广的胸襟。

4.《答谢中书书》与本文都写自然景物,但表达的思想感情有所不同,现加以分析。

《答谢中书书》一文作者是个隐士,寄情于山水之中,文章中流露出的是对山水的喜爱欣赏之情与无人能同赏的些微怅惘。本文却是作者贬官之后作的,不免有对自己宦海浮沉的悲凉、失意、惆怅和愤懑之情,但同时也有善于自我排遣的豁达态度。

写作特色

1.衬托手法的运用。

这是一篇小品文,学习作者抓住景物的特点进行描写,描绘月光明亮之美的方法。他不是直接写天上的月亮如何璀璨、明净,而是运用衬托的手法,写庭下如积水空明,水中藻、荇交横。从下到上,突出月亮的皎洁,给人一种独特的自然之美,把景物描写得栩栩如生。

2.写景、抒情、叙事相结合。

全文以叙事、写景为主体,以抒情为辅助。小品文写出了作者承天寺夜游的感受,大体可归结为:前半部分叙事,中间部分写景,最后三句抒情。这样,使全文写景、抒情结构分明,叙事中流露出被贬的悲寂,因此作者在文章中借景抒情,给人以无限的回味和感慨。

3.词语的巧妙运用。

文章中起笔扣“夜游”,径入题旨,接着用“至”“寻”“步”等词,把夜游的地点、同游者等交代得清楚明了。又如作者写“月”,无一字写“月”,而又无一字不在写“月”。作者别具匠心地从竹柏影入手,使之推见到月色空明。这样写,精致而含有深长的意味。

主旨归纳

本文通过对庭院月光的描写,创造了一个清幽宁静的艺术境界,传达了作者复杂微妙的心境:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲都包含在其中。

作业练习

1、将下列句子翻译成现代汉语。

(1)怀民亦未寝,相与步于中庭。

张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。

(2)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏啊?

只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

2、谈谈文中的苏轼是个什么样的人

苏轼是一个热爱大自然、生活充满向往和追求的人,情怀豁达,心胸开阔,淡泊名利。他拥有乐观旷达的人生态度,热爱生活,享受人生。在《记承天寺夜游》一文中,苏轼通过描写月夜景色,表达了自己对大自然的热爱和对生活的向往。他通过自己的经历,告诉我们,只有拥有豁达的心态,才能在生活中保持平静和舒适。

短文二篇

记承天寺夜游

导入新课

同学们让我们一起来回忆有关写月的诗词

“床前明月光,疑是地上霜。”

——李白《静夜思》

“海上生明月,天涯共此时。

——张九龄《望月怀远》

“明月几时有?把酒问青天。”

苏轼——水调歌头 明月几时有

“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。”

李白

《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

月,自古以来就被文人墨客所歌咏。在恬淡闲适、乐观旷达的人的眼里,月亮成了清幽雅致、悠闲自在的代名词。在远离家乡、亲人者的眼里,月亮或是寄托恋人间的苦苦相思,或是蕴含对故乡和亲人朋友的无限思念。在失意者的笔下,月亮引发了许多失意文人的空灵情怀,寄寓了文人墨客的身世感伤和流离之苦。那高悬于天际的月亮,也常常引发诗人们的哲理思考。今天就让我们来学习一篇写月的文章——苏轼的《记承天寺夜游》

走近作者

苏轼(1037-1101),北宋著名文学家,字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川眉山市)人。与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。他擅长诗词、散文,是“唐宋八大家”之一。有文集《东坡全集》传世。代表作品有《赤壁赋》《石钟山记》《题 西林壁》《赠刘景文》《饮湖上初晴后雨》 等。

三苏: 苏轼、苏洵、苏辙

唐宋八大家:唐代韩愈、柳宗元;宋代欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩八位。

创作背景

《 记承天寺夜游》选自《苏轼文集》卷七一(中华书局1986年版)元丰二年(1079),苏轼因对新法持有不同意见,被网罗罪名,投入监狱,这就是历史上著名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后,他被贬为黄州团练副使(地方军事助理官)。

官衔上还加了“ 本州安置”字样,不得签署公事,不得擅离安置所,实际上跟流放差不多。《记承天寺夜游》是苏轼在被贬于黄州的困苦境遇中写的。元丰六年,是作者被贬谪到黄州的第四年。在这种情况下,作者写了这篇短文,对月夜的景色进行了美妙的描绘,真实地记录了他当时生活的一个片段。

读一读 读准字音,把握节奏

元丰六年/十月十二日夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起

sùi

行。念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻/张怀民。怀民/亦未寝,

zǎo xìng héng bǎi

相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏

影也。何夜/无月 何处/无竹柏 但少/闲人/如吾两人者耳。

课文解读

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户

,欣然起行。 念无与为乐者,遂至承天寺寻张

怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

和,同

脱

想,想要

门

门

愉快地、高兴地

考虑,想到

……的人

副词于是、就

寻找

共同,一起

散步

元丰六年十月十二日夜晚,(我)解开衣服,正打算睡觉,(看见)月光照进门里,我高兴地起来走出户外。想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。张怀民也没有睡觉,我们两人一起在庭院中散步。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

像……一样

形容水的清澈

交错纵横

大概是

庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

描绘庭中月光的澄澈

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪儿

只是

缺少

无事可做的人

,此指清闲的人。

语气词,相当于“罢了”。

哪一夜没有月色?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

惋惜无人赏月

1. 文中是如何描写月色的?

“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”

2.这十八字写景,有何妙处?

文中十八字写景,运用形象生动的比喻,使读者如见其景:月朗庭空,竹柏弄影,创造了一个明净幽闲的境界。作者将随处可见的寻常景物描绘得充满诗情画意。

3.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”这句话应怎么理解?

明月经常有,美景亦常在,但人物心情不同,欣赏景物的感受也不同。作者当时与张怀民俱贬官黄州,虽任团练副使,却无实权,实在是一个闲人。作者与王安石政见不合被贬,心境肯定不会如意,但是作者却能从随处可见的寻常景物中得到美的享受,并描绘得充满诗情画意,表现出作者豁达宽广的胸襟。

4.《答谢中书书》与本文都写自然景物,但表达的思想感情有所不同,现加以分析。

《答谢中书书》一文作者是个隐士,寄情于山水之中,文章中流露出的是对山水的喜爱欣赏之情与无人能同赏的些微怅惘。本文却是作者贬官之后作的,不免有对自己宦海浮沉的悲凉、失意、惆怅和愤懑之情,但同时也有善于自我排遣的豁达态度。

写作特色

1.衬托手法的运用。

这是一篇小品文,学习作者抓住景物的特点进行描写,描绘月光明亮之美的方法。他不是直接写天上的月亮如何璀璨、明净,而是运用衬托的手法,写庭下如积水空明,水中藻、荇交横。从下到上,突出月亮的皎洁,给人一种独特的自然之美,把景物描写得栩栩如生。

2.写景、抒情、叙事相结合。

全文以叙事、写景为主体,以抒情为辅助。小品文写出了作者承天寺夜游的感受,大体可归结为:前半部分叙事,中间部分写景,最后三句抒情。这样,使全文写景、抒情结构分明,叙事中流露出被贬的悲寂,因此作者在文章中借景抒情,给人以无限的回味和感慨。

3.词语的巧妙运用。

文章中起笔扣“夜游”,径入题旨,接着用“至”“寻”“步”等词,把夜游的地点、同游者等交代得清楚明了。又如作者写“月”,无一字写“月”,而又无一字不在写“月”。作者别具匠心地从竹柏影入手,使之推见到月色空明。这样写,精致而含有深长的意味。

主旨归纳

本文通过对庭院月光的描写,创造了一个清幽宁静的艺术境界,传达了作者复杂微妙的心境:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲都包含在其中。

作业练习

1、将下列句子翻译成现代汉语。

(1)怀民亦未寝,相与步于中庭。

张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。

(2)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏啊?

只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

2、谈谈文中的苏轼是个什么样的人

苏轼是一个热爱大自然、生活充满向往和追求的人,情怀豁达,心胸开阔,淡泊名利。他拥有乐观旷达的人生态度,热爱生活,享受人生。在《记承天寺夜游》一文中,苏轼通过描写月夜景色,表达了自己对大自然的热爱和对生活的向往。他通过自己的经历,告诉我们,只有拥有豁达的心态,才能在生活中保持平静和舒适。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读