第26课《春望》课件(共17张ppt) 2022-2023学年部编版语文八年级上册

文档属性

| 名称 | 第26课《春望》课件(共17张ppt) 2022-2023学年部编版语文八年级上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

国破山河在,城春草木深

杜甫

世上疮痍,诗中圣哲

民间疾苦,笔底波澜

——郭沫若

杜甫知多少?

杜甫(712—770),字子美,自称少

陵野老,世称杜工部、杜少陵等,唐代伟

大的现实主义诗人。他的诗记录了唐代由

盛转衰的历史巨变,表达了崇高的儒家仁爱精神和强烈的忧患意识,因而被誉为“诗史”,他也被后人尊为“诗圣”。他的诗作《登高》《茅屋为秋风所破歌》以及“三吏”和“三别”等都是脍炙人口的名作

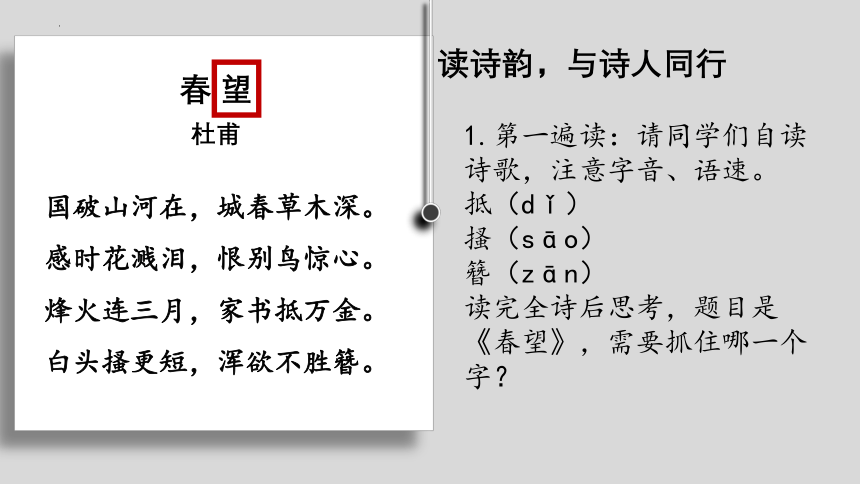

1.第一遍读:请同学们自读诗歌,注意字音、语速。

抵(dǐ)

搔(sāo)

簪(zān)

读完全诗后思考,题目是《春望》,需要抓住哪一个字?

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

春 望

杜甫

读诗韵,与诗人同行

2.第二遍读:

齐读:注意节奏和重音。

作者望到了什么?

山河城郭

荒草残木

春花飞鸟

国破/山河/在,城春/草木/深。

感时/花/溅泪,恨别/鸟/惊心。

烽火/连/三月,家书/抵/万金。

白头/搔/更短,浑欲/不/胜簪。

春 望

杜甫

壹

在春天,你会看到什么 以往诗歌里的春天是什么样子的?

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

春天,春暖花开,草长莺飞,是一年之始是美好。而杜甫的春天为什么那么悲凉呢?

写作背景

本诗选自《杜诗详注》卷四。这是杜甫安史之乱期间在长安所作的。天宝十四载(755)十一月,安禄山起兵叛唐。次年六月,叛军攻陷长安,唐玄宗匆忙逃往四川。七月,太子李亨即位于灵武(今属宁夏),世称肃宗,改元至德。杜甫闻讯,将家属安顿在鄜州(今陕西富县),只身前往灵武投奔肃宗,途中为叛军所俘,遂困居长安。因他官职卑微,所以未被囚禁。至德二载春,身处沦陷区的杜甫目睹了长安城一片萧条零落的景象,百感交集,便写下了这首传诵千古的名作。

杜甫有诗云:“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。”在这首诗歌中,哪一个词、哪一个句,令你心动?

在这首诗歌中,哪一个词、哪一个句,令你心动?

赏诗情,与诗人同忧

国破山河在,城春草木深。

国都已经沦陷,山河依旧存在,春天的都城草木丛生。

山河在,明无余下物矣;草木深,明无人矣。——司马光

破:国都沦陷,城池残破的景象,使人触目惊心。

深:草茂人稀,物是人非,满怀凄然。

在这种情况下,诗人的心情?

赏诗情,与诗人同忧

溅:含悲带愤,感情浓烈。

惊:敏感惊恐,心灵柔软。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

感伤时事,花儿都痛哭流泪;怨恨离散,鸟儿心惊胆寒。

拟人化的写法,将花鸟人格化, 诗人把自己的感情寄寓在花鸟上,以乐景写哀,移情于景,花落泪,鸟惊心,其实就是诗人因感伤国家破亡而落泪,因痛恨与家人离别而惊心。

花为什么溅泪?鸟为什么惊心?

这一切是什么造成的?

赏诗情,与诗人同忧

烽火连三月,家书抵万金。

战火连绵,整整三月不断,(家人的音信断绝)一封家信抵得上万金。

“连三月”写出战乱时间之长,“抵万金”写出家书的珍贵。这一句写诗人因难与家人通信,家人的安危使他心里不安,更体现他对妻子儿女的强烈思念之情。

如何理解“搔”这一动作?

赏诗情,与诗人同忧

白头搔更短,浑欲不胜簪。

满头白发越抓越稀少,简直连簪子也插不了。

“搔”原意是“抓”的意思,是解愁的动作,动作描写,写出了诗人忧愁不堪,以致头发变白、变少,难以胜簪的事实,传神地表达了诗人心忧如焚,而又无可奈何的情态。

读诗的方法——抓关键词,通过关键词构建画面,由画面表述到作者的心情,体会诗歌的精妙。

小结

春望

望见

盼望

渴望

希望

都城长安破败的景象

收到家人的平安书信

朝廷早日平乱使国安

早日与亲人相见团聚

情忧

景国

交伤

融时

诗人到底望到了什么?

你又望到一个怎样的杜甫?

会当凌绝顶,一览众山小。(24岁)

致君尧舜上,再使风俗淳。(36岁)

朱门酒肉臭,路有冻死骨。(44岁)

“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”(49岁)

国破山河在,城春草木深

杜甫

世上疮痍,诗中圣哲

民间疾苦,笔底波澜

——郭沫若

杜甫知多少?

杜甫(712—770),字子美,自称少

陵野老,世称杜工部、杜少陵等,唐代伟

大的现实主义诗人。他的诗记录了唐代由

盛转衰的历史巨变,表达了崇高的儒家仁爱精神和强烈的忧患意识,因而被誉为“诗史”,他也被后人尊为“诗圣”。他的诗作《登高》《茅屋为秋风所破歌》以及“三吏”和“三别”等都是脍炙人口的名作

1.第一遍读:请同学们自读诗歌,注意字音、语速。

抵(dǐ)

搔(sāo)

簪(zān)

读完全诗后思考,题目是《春望》,需要抓住哪一个字?

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

春 望

杜甫

读诗韵,与诗人同行

2.第二遍读:

齐读:注意节奏和重音。

作者望到了什么?

山河城郭

荒草残木

春花飞鸟

国破/山河/在,城春/草木/深。

感时/花/溅泪,恨别/鸟/惊心。

烽火/连/三月,家书/抵/万金。

白头/搔/更短,浑欲/不/胜簪。

春 望

杜甫

壹

在春天,你会看到什么 以往诗歌里的春天是什么样子的?

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

春天,春暖花开,草长莺飞,是一年之始是美好。而杜甫的春天为什么那么悲凉呢?

写作背景

本诗选自《杜诗详注》卷四。这是杜甫安史之乱期间在长安所作的。天宝十四载(755)十一月,安禄山起兵叛唐。次年六月,叛军攻陷长安,唐玄宗匆忙逃往四川。七月,太子李亨即位于灵武(今属宁夏),世称肃宗,改元至德。杜甫闻讯,将家属安顿在鄜州(今陕西富县),只身前往灵武投奔肃宗,途中为叛军所俘,遂困居长安。因他官职卑微,所以未被囚禁。至德二载春,身处沦陷区的杜甫目睹了长安城一片萧条零落的景象,百感交集,便写下了这首传诵千古的名作。

杜甫有诗云:“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。”在这首诗歌中,哪一个词、哪一个句,令你心动?

在这首诗歌中,哪一个词、哪一个句,令你心动?

赏诗情,与诗人同忧

国破山河在,城春草木深。

国都已经沦陷,山河依旧存在,春天的都城草木丛生。

山河在,明无余下物矣;草木深,明无人矣。——司马光

破:国都沦陷,城池残破的景象,使人触目惊心。

深:草茂人稀,物是人非,满怀凄然。

在这种情况下,诗人的心情?

赏诗情,与诗人同忧

溅:含悲带愤,感情浓烈。

惊:敏感惊恐,心灵柔软。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

感伤时事,花儿都痛哭流泪;怨恨离散,鸟儿心惊胆寒。

拟人化的写法,将花鸟人格化, 诗人把自己的感情寄寓在花鸟上,以乐景写哀,移情于景,花落泪,鸟惊心,其实就是诗人因感伤国家破亡而落泪,因痛恨与家人离别而惊心。

花为什么溅泪?鸟为什么惊心?

这一切是什么造成的?

赏诗情,与诗人同忧

烽火连三月,家书抵万金。

战火连绵,整整三月不断,(家人的音信断绝)一封家信抵得上万金。

“连三月”写出战乱时间之长,“抵万金”写出家书的珍贵。这一句写诗人因难与家人通信,家人的安危使他心里不安,更体现他对妻子儿女的强烈思念之情。

如何理解“搔”这一动作?

赏诗情,与诗人同忧

白头搔更短,浑欲不胜簪。

满头白发越抓越稀少,简直连簪子也插不了。

“搔”原意是“抓”的意思,是解愁的动作,动作描写,写出了诗人忧愁不堪,以致头发变白、变少,难以胜簪的事实,传神地表达了诗人心忧如焚,而又无可奈何的情态。

读诗的方法——抓关键词,通过关键词构建画面,由画面表述到作者的心情,体会诗歌的精妙。

小结

春望

望见

盼望

渴望

希望

都城长安破败的景象

收到家人的平安书信

朝廷早日平乱使国安

早日与亲人相见团聚

情忧

景国

交伤

融时

诗人到底望到了什么?

你又望到一个怎样的杜甫?

会当凌绝顶,一览众山小。(24岁)

致君尧舜上,再使风俗淳。(36岁)

朱门酒肉臭,路有冻死骨。(44岁)

“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”(49岁)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读