1.2 内环境的稳态 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 1.2 内环境的稳态 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 72.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.2内环境的稳态

教学目标的确定

对应的课标要求是:

1、以pH、体温等为例,阐明机体通过调节作用保持内环境的相对稳定,以保证机体的正常生命活动

2、举例说明机体不同器官、系统协调统一地共同完成各项生命活动,是维持内环境稳态的基础。

课标提示:比较清水、缓冲液、体液对pH变化的调节作用;并以内环境的某种成分为例,讨论各系统是如何协同维持其相对稳定的。

稳态是选择性必修1的核心概念。理解好这一概念,可以为后续的学习做好铺垫。因此,稳态的概念及稳态的重要性是本节教学内容的重点。稳态的调节机制在本节中仅做了一个简要的概述,在后面的章节中要逐渐深入展开学习。

人体健康与内环境稳态密切相关。发烧、低血糖、腹泻等稳态失调引起的疾病,是我们常见的病症。因此,通过有关内环境稳态内容的学习,可以帮助学生结合生活实际理解生命活动的本质,树立健康的生活理念。结合课程标准、教材内容和学生实际情况,我确定如下教学目标:

1.进行生物体维持ph稳定的模拟探究活动,并尝试阐明稳态的含义及调节机制。

2.通过内环境稳态失调实例的分析,理解人体维持稳态的调节能力是有一定限度的,及内环境稳态对正常生命活动的重要意义,同时增强自我保健意识,养成健康生活方式。

3.简述稳态概念的发展,认同生命系统的不同层次,普遍存在稳态。

重难点:内环境稳态及意义

教学设计思路

内环境稳态与人体健康密切相关,这些问题有的是学生亲身经历,有的可以通过其他人间接了解到。因此通过实例分析能有效帮助学生领会和认同稳态的意义,形成稳态与平衡观。

本案例是建立在“模拟生物体维持pH的稳定”的基础上,进一步领会稳态的概念,稳态的调节机制及稳态的意义,认同生命系统的不同层次普遍存在稳态。

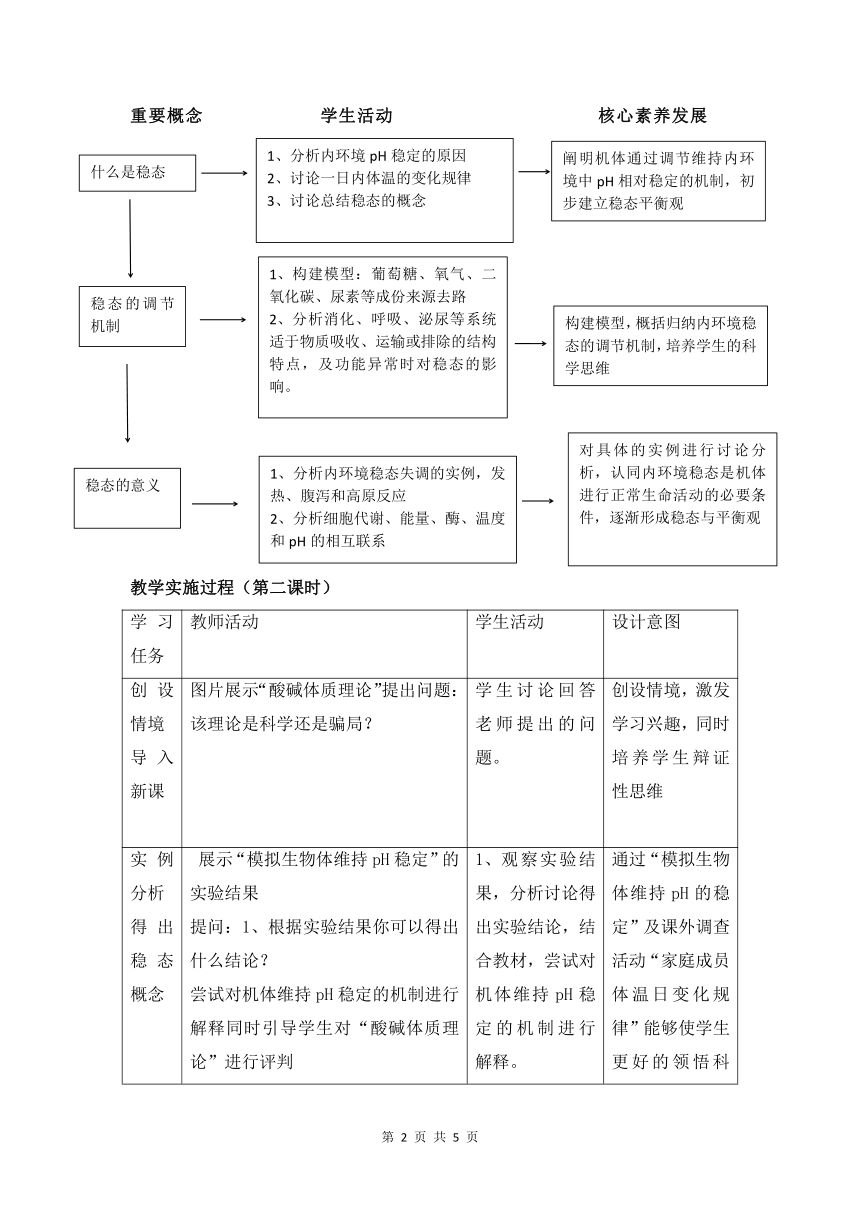

重要概念 学生活动 核心素养发展

教学实施过程(第二课时)

学习任务 教师活动 学生活动 设计意图

创设情境导入新课 图片展示“酸碱体质理论”提出问题:该理论是科学还是骗局? 学生讨论回答老师提出的问题。 创设情境,激发学习兴趣,同时培养学生辩证性思维

实例分析得出稳态概念 展示“模拟生物体维持pH稳定”的实验结果提问:1、根据实验结果你可以得出什么结论?尝试对机体维持pH稳定的机制进行解释同时引导学生对“酸碱体质理论”进行评判2、展示学生课前作业:家庭成员一日体温变化调查表及曲线图提问:(1)你能得出人体体温变化有哪些规律3、你能否根据以上讨论及自己的理解概括出稳态的主要含义?总结内环境稳态的概念。解释教材P7的问题探讨。 观察实验结果,分析讨论得出实验结论,结合教材,尝试对机体维持pH稳定的机制进行解释。展示调查作业回答人体体温变化规律3、概括稳态的含义,解释为什么血液的生化指标能反映机体健康状况。4、讨论并评判“酸碱体质理论” 通过“模拟生物体维持pH的稳定”及课外调查活动“家庭成员体温日变化规律”能够使学生更好的领悟科学方法的重要性,培养学生的科学思维,学会用科学方法辨别真伪

构建模型,概括稳态的调节机制 构建“内环境与外界环境的物质交换”模型图,并提问:哪些系统参与了该过程,有哪些适应性结构。如果这些系统功能出现障碍,能否对内环境造成影响?请选择你熟悉的例子进行说明。组织学生阅读教材P10上半页内容,并回答以下问题:科学家对内环境稳态调节机制的认知经历了哪些阶段并逐步完善的?目前普遍接受的内环境稳态的调节机制是什么? 构建“内环境与外界环境的物质交换”模型图,思考并回答问题阅读教材,回答问题 通过构建模型及阅读活动,认识稳态调节的过程建立过程,培养科学思维及科学精神。

联系实际,总结稳态的意义 组织学生思考教材P10思考讨论,进行讨论分析活动。总结并提问:(1)你还能说出哪些其他稳态失调的实例吗?教材中列出的三种情况说明了什么?教材问题探讨中:为什么血液的生化指标能反映机体健康状况引导学生分析内环境稳态与细胞代谢的关系举例说出细胞代谢和能量的关系血糖浓度和O2含量对细胞代谢有什么影响?温度和pH对细胞代谢有什么影响?总结:内环境稳态的意义 讨论回答教材P10的思考题说出其他稳态失调的实例。并说明机体维持稳态的能力是有一定限度的。思考讨论并回答内环境稳态与细胞代谢的关系。并得出:只有温度、pH等适宜的范围内,酶才能正常发挥作用。由此得出内环境稳态是机体进行正常生活动的必要条件 充分利用学生的生活经验,启发学生将理论知识与实际生活联系起来。

概念延伸归纳总结课堂检测 [概念延伸]个体层次,存在内环境稳态,在生命系统的不同层次是否也存在着类似内环境稳态的特性呢?[构建思维导图] 学生进行总结并完成课堂检测 引导学生进行知识梳理并尝试构建思维导图。同时进行拓展延伸,帮助学生进一步形成稳态与平衡观。

教学反思

本节课的学习重难点是稳态的概念,而内环境的动态变化、理化性质等内容抽象。为丰富学生对内环境稳态的感性认识,我从生活实际出发,设置问题引导学生展开讨论、探究等活动。并通过知识迁移,分析解决实际问题,增强学生自我保健并关爱他人的意识。本节课特点如下:

基于“问题解决”的教学模式

本节课的核心内容:内环境稳态的概念。为让学生更好的理解抽象化的内容。我从“酸碱体质理论”入手,抛出问题引导学生思考,该理论是科学还是伪理论。然后引出实验“模拟生物体内维持pH的稳定”。学生通过分析血浆pH变化实验得出机体维持pH的机制。然后带领大家对“酸碱体质理论”进行评判。又根据学生和家人一天体温变化总结特点进一步理解内环境的稳态。通过问题:“内环境是如何维持稳态的呢?”让学生尝试解释稳态的调节机制。最后通过问题串的形式让学生理解内环境稳态的意义。

2、联系生活实际,引导学生关注相关健康问题

从“模拟生物体维持pH的稳定”和“测量学生和家人一天体温变化”的真实体验,到发热、腹泻、高原反应等生活实例。帮助学生理解内环境稳态的概念,调节机制及稳态的意义并,引导学生关注健康问题,养成自我自我保健的意识。

培养学生批判性思维,突出科学思维

引导学生对“酸碱体质理论”进行评判,使课堂讨论更具思辨性和深刻性,培养学生的批判性思维。在关于内环境稳态的机制部分,通过构建模型及阅读活动,思考讨论等。帮助学生认识稳态调节的过程建立过程,培养科学思维及科学精神。

分析内环境pH稳定的原因

讨论一日内体温的变化规律

讨论总结稳态的概念

什么是稳态

阐明机体通过调节维持内环境中pH相对稳定的机制,初步建立稳态平衡观

构建模型:葡萄糖、氧气、二氧化碳、尿素等成份来源去路

分析消化、呼吸、泌尿等系统适于物质吸收、运输或排除的结构特点,及功能异常时对稳态的影响。

稳态的调节机制

构建模型,概括归纳内环境稳态的调节机制,培养学生的科学思维

分析内环境稳态失调的实例,发热、腹泻和高原反应

分析细胞代谢、能量、酶、温度和pH的相互联系

稳态的意义

对具体的实例进行讨论分析,认同内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,逐渐形成稳态与平衡观

内容

化学成分和理化性质

实质

化学成分和理化性质处于动态平衡

调节 机制

神经—体液—免疫调节

意义

机体进行正常生命活动的必要条件

内环境的稳态

教学目标的确定

对应的课标要求是:

1、以pH、体温等为例,阐明机体通过调节作用保持内环境的相对稳定,以保证机体的正常生命活动

2、举例说明机体不同器官、系统协调统一地共同完成各项生命活动,是维持内环境稳态的基础。

课标提示:比较清水、缓冲液、体液对pH变化的调节作用;并以内环境的某种成分为例,讨论各系统是如何协同维持其相对稳定的。

稳态是选择性必修1的核心概念。理解好这一概念,可以为后续的学习做好铺垫。因此,稳态的概念及稳态的重要性是本节教学内容的重点。稳态的调节机制在本节中仅做了一个简要的概述,在后面的章节中要逐渐深入展开学习。

人体健康与内环境稳态密切相关。发烧、低血糖、腹泻等稳态失调引起的疾病,是我们常见的病症。因此,通过有关内环境稳态内容的学习,可以帮助学生结合生活实际理解生命活动的本质,树立健康的生活理念。结合课程标准、教材内容和学生实际情况,我确定如下教学目标:

1.进行生物体维持ph稳定的模拟探究活动,并尝试阐明稳态的含义及调节机制。

2.通过内环境稳态失调实例的分析,理解人体维持稳态的调节能力是有一定限度的,及内环境稳态对正常生命活动的重要意义,同时增强自我保健意识,养成健康生活方式。

3.简述稳态概念的发展,认同生命系统的不同层次,普遍存在稳态。

重难点:内环境稳态及意义

教学设计思路

内环境稳态与人体健康密切相关,这些问题有的是学生亲身经历,有的可以通过其他人间接了解到。因此通过实例分析能有效帮助学生领会和认同稳态的意义,形成稳态与平衡观。

本案例是建立在“模拟生物体维持pH的稳定”的基础上,进一步领会稳态的概念,稳态的调节机制及稳态的意义,认同生命系统的不同层次普遍存在稳态。

重要概念 学生活动 核心素养发展

教学实施过程(第二课时)

学习任务 教师活动 学生活动 设计意图

创设情境导入新课 图片展示“酸碱体质理论”提出问题:该理论是科学还是骗局? 学生讨论回答老师提出的问题。 创设情境,激发学习兴趣,同时培养学生辩证性思维

实例分析得出稳态概念 展示“模拟生物体维持pH稳定”的实验结果提问:1、根据实验结果你可以得出什么结论?尝试对机体维持pH稳定的机制进行解释同时引导学生对“酸碱体质理论”进行评判2、展示学生课前作业:家庭成员一日体温变化调查表及曲线图提问:(1)你能得出人体体温变化有哪些规律3、你能否根据以上讨论及自己的理解概括出稳态的主要含义?总结内环境稳态的概念。解释教材P7的问题探讨。 观察实验结果,分析讨论得出实验结论,结合教材,尝试对机体维持pH稳定的机制进行解释。展示调查作业回答人体体温变化规律3、概括稳态的含义,解释为什么血液的生化指标能反映机体健康状况。4、讨论并评判“酸碱体质理论” 通过“模拟生物体维持pH的稳定”及课外调查活动“家庭成员体温日变化规律”能够使学生更好的领悟科学方法的重要性,培养学生的科学思维,学会用科学方法辨别真伪

构建模型,概括稳态的调节机制 构建“内环境与外界环境的物质交换”模型图,并提问:哪些系统参与了该过程,有哪些适应性结构。如果这些系统功能出现障碍,能否对内环境造成影响?请选择你熟悉的例子进行说明。组织学生阅读教材P10上半页内容,并回答以下问题:科学家对内环境稳态调节机制的认知经历了哪些阶段并逐步完善的?目前普遍接受的内环境稳态的调节机制是什么? 构建“内环境与外界环境的物质交换”模型图,思考并回答问题阅读教材,回答问题 通过构建模型及阅读活动,认识稳态调节的过程建立过程,培养科学思维及科学精神。

联系实际,总结稳态的意义 组织学生思考教材P10思考讨论,进行讨论分析活动。总结并提问:(1)你还能说出哪些其他稳态失调的实例吗?教材中列出的三种情况说明了什么?教材问题探讨中:为什么血液的生化指标能反映机体健康状况引导学生分析内环境稳态与细胞代谢的关系举例说出细胞代谢和能量的关系血糖浓度和O2含量对细胞代谢有什么影响?温度和pH对细胞代谢有什么影响?总结:内环境稳态的意义 讨论回答教材P10的思考题说出其他稳态失调的实例。并说明机体维持稳态的能力是有一定限度的。思考讨论并回答内环境稳态与细胞代谢的关系。并得出:只有温度、pH等适宜的范围内,酶才能正常发挥作用。由此得出内环境稳态是机体进行正常生活动的必要条件 充分利用学生的生活经验,启发学生将理论知识与实际生活联系起来。

概念延伸归纳总结课堂检测 [概念延伸]个体层次,存在内环境稳态,在生命系统的不同层次是否也存在着类似内环境稳态的特性呢?[构建思维导图] 学生进行总结并完成课堂检测 引导学生进行知识梳理并尝试构建思维导图。同时进行拓展延伸,帮助学生进一步形成稳态与平衡观。

教学反思

本节课的学习重难点是稳态的概念,而内环境的动态变化、理化性质等内容抽象。为丰富学生对内环境稳态的感性认识,我从生活实际出发,设置问题引导学生展开讨论、探究等活动。并通过知识迁移,分析解决实际问题,增强学生自我保健并关爱他人的意识。本节课特点如下:

基于“问题解决”的教学模式

本节课的核心内容:内环境稳态的概念。为让学生更好的理解抽象化的内容。我从“酸碱体质理论”入手,抛出问题引导学生思考,该理论是科学还是伪理论。然后引出实验“模拟生物体内维持pH的稳定”。学生通过分析血浆pH变化实验得出机体维持pH的机制。然后带领大家对“酸碱体质理论”进行评判。又根据学生和家人一天体温变化总结特点进一步理解内环境的稳态。通过问题:“内环境是如何维持稳态的呢?”让学生尝试解释稳态的调节机制。最后通过问题串的形式让学生理解内环境稳态的意义。

2、联系生活实际,引导学生关注相关健康问题

从“模拟生物体维持pH的稳定”和“测量学生和家人一天体温变化”的真实体验,到发热、腹泻、高原反应等生活实例。帮助学生理解内环境稳态的概念,调节机制及稳态的意义并,引导学生关注健康问题,养成自我自我保健的意识。

培养学生批判性思维,突出科学思维

引导学生对“酸碱体质理论”进行评判,使课堂讨论更具思辨性和深刻性,培养学生的批判性思维。在关于内环境稳态的机制部分,通过构建模型及阅读活动,思考讨论等。帮助学生认识稳态调节的过程建立过程,培养科学思维及科学精神。

分析内环境pH稳定的原因

讨论一日内体温的变化规律

讨论总结稳态的概念

什么是稳态

阐明机体通过调节维持内环境中pH相对稳定的机制,初步建立稳态平衡观

构建模型:葡萄糖、氧气、二氧化碳、尿素等成份来源去路

分析消化、呼吸、泌尿等系统适于物质吸收、运输或排除的结构特点,及功能异常时对稳态的影响。

稳态的调节机制

构建模型,概括归纳内环境稳态的调节机制,培养学生的科学思维

分析内环境稳态失调的实例,发热、腹泻和高原反应

分析细胞代谢、能量、酶、温度和pH的相互联系

稳态的意义

对具体的实例进行讨论分析,认同内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,逐渐形成稳态与平衡观

内容

化学成分和理化性质

实质

化学成分和理化性质处于动态平衡

调节 机制

神经—体液—免疫调节

意义

机体进行正常生命活动的必要条件

内环境的稳态