4.4 免疫学的应用 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 4.4 免疫学的应用 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 137.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《4.4免疫学的应用》教学设计

一、教学内容分析

《免疫学的应用》是人教版高中生物学选择性必修1稳态与调节第4章第4节的内容。本节内容所在的第4章主要介绍免疫调节,其中本节内容主要包括疫苗与器官移植,是对本章理论知识的运用和升华,侧重于培养学生的社会责任。教材旨在通过相应的“思考.讨论”活动引导学生参与社会问题的讨论,发展学生分析、归纳、解释、决策、批判性思维等科学思维,进而让学生理性看待免疫学相关问题,激发学生积极参与全面健康生活的社会责任,增强疾控意识等。课程标准对该部分内容的教学提示有“结合个人免疫接种的经历,探讨免疫抑制剂的作用”以及“讨论器官移植与组织相容性抗原的关系,并探讨干细胞移植的价值”等,说明本节课的重难点为“疫苗发挥作用的原理”以及“器官移植与组织相容性抗原之间的关系”。针对该重难点,细化并调整教材讨论题形成富有逻辑性的问题串,帮助学生运用免疫学的基础知识解决实际生活中遇到的真实性问题,让学生在相关重要概念的支撑下发展相应的科学思维和社会责任。

二、学情分析

学生通过对本章前3节内容的学习已对免疫调节的结构与物质基础以及特异性免疫的应答过程有了较为清晰的认识。这些理论知识为学生运用免疫学知识解决疫苗与器官移植等相关问题奠定了良好的基础。同时本节课与学生接种疫苗等经验紧密相关,因此对本节课的学习兴趣较高。除此之外,高一学生已具备获取信息的基本能力,但分析和解决真实性问题的能力仍有所欠缺;已具备一定的科学语言表达能力,但作出决策以及批判性思维还有待提高。本设计结合当前学情,针对学生的兴趣和薄弱点进行设计。

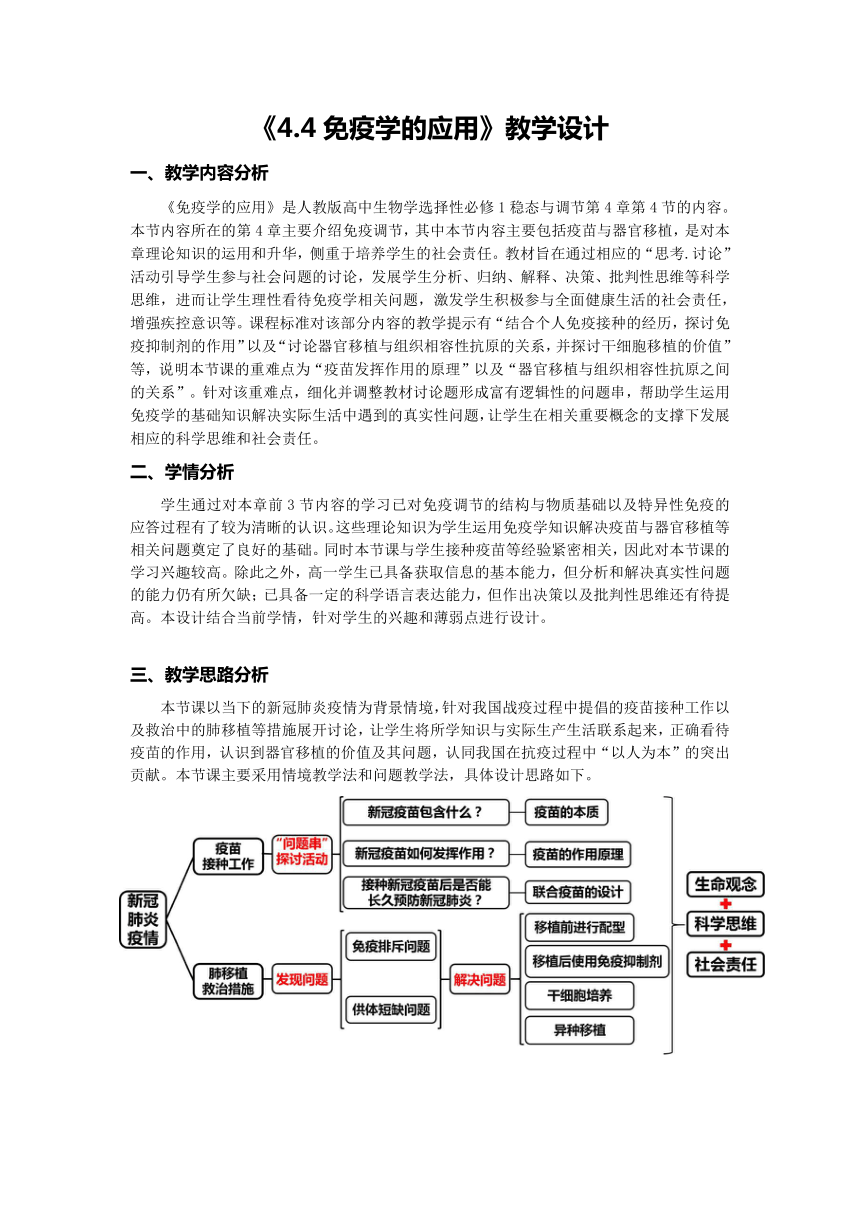

三、教学思路分析

本节课以当下的新冠肺炎疫情为背景情境,针对我国战疫过程中提倡的疫苗接种工作以及救治中的肺移植等措施展开讨论,让学生将所学知识与实际生产生活联系起来,正确看待疫苗的作用,认识到器官移植的价值及其问题,认同我国在抗疫过程中“以人为本”的突出贡献。本节课主要采用情境教学法和问题教学法,具体设计思路如下。

四、教学目标制定

基于以上分析,结合课程标准中的相关要求,制定本节课的教学目标如下:

1.通过对有关疫苗接种的问题讨论,解释疫苗作用的机理,全面看待疫苗作用。

2.通过对器官移植现状的讨论,发现当下器官移植中存在的问题,阐明器官移植与组织相容性抗原的关系,尝试提出方案解决器官移植中存在的免疫排斥及器官短缺问题。

3.认同我国在抗击新冠肺炎疫情中所做出的突出贡献,认同疫苗及器官移植的价值,增强崇尚科学的意识及疾控意识,形成良好健康的生活习惯,能够向他人宣传传染病的防控措施等免疫学相关的科普知识。

五、教学过程

环节 时间 教师活动 学生活动 设计意图

新课 导入 (1min) 当下疫情反复,凸显了个人免疫力的重要性;在疫情防控工作中我国也作出了突出贡献。其中包括我国正在推进的疫苗接种工作以及不计成本的救治患者。 回顾我国在防控新冠肺炎疫情中的卓越成效,比如推进全员接种新冠疫苗、对重症的终末期患者采用肺移植等救治方案等。 渗透爱国主义教育,让学生认同我国我党“以人为本”的执政理念。

一、疫苗 为了推进全员接种新冠疫苗工作,各部门进行了积极的宣传动员工作。引导学生结合自身接种新冠疫苗时的经历思考并讨论相关问题。 问题1:疫苗为何能起到“保护”作用? 问题2:注射进体内的疫苗包含什么? 教师在学生回答的基础上对疫苗的种类进行简要介绍,并让学生判断当下我国常用的新冠疫苗所属种类。 问题3:新冠病毒一直在变异,接种的疫苗会一直有效吗? 教师需提示学生:未来随着病毒突变位点的变化,目前接种的新冠疫苗是否有效是未知数。但随着我国医疗研究水平的不断提升,不久将来研究人员肯定可以开发出相应的新疫苗。由此过渡到问题4。 问题4:是否可以设计一种用来预防多种疾病的疫苗呢? 教师结合学生回答并简要介绍9价HPV宫颈癌疫苗,阐明其里程碑式的重要意义,凸显免疫学、生物化学的发展以及生物技术的进步。 运用所学知识,思考问题,并尝试对相关问题作出解释。 解释1:学生基于已学的免疫调节相关知识,对疫苗发挥作用的机理进行解释。疫苗注射进体内后引起机体产生体液免疫以及细胞免疫,使得机体产生记忆B细胞以及记忆T细胞,当再次遇见抗原时,能够快速、高效地产生免疫反应。 解释2:结合教材资源,对疫苗的成分进行解释。 疫苗通常是用灭活的或减毒的病原体制成的。但不必包含一个完整的病原体,因为引起机体免疫反应的并不是整个病原体,而是病原体所含有的特异性抗原。因此主要是要包含有病原体的某些有效成分。 解释3:结合新冠疫苗研究进展,对疫苗的持久性进行解释。 根据所了解的疫苗研究进展来看,新冠疫苗对部分变异的新冠病毒同样有效,可大幅减少由变异株导致的重症以及死亡的可能性。 解释4:对联合疫苗的合理性进行解释。 该想法可行,且已有联合疫苗被开发出来,比如我国的“百白破”疫苗等。 设计问题串,引导学生思考,运用所学知识,解释实际生产生活中的真实性问题。 引导学生正确看待疫苗的作用,并认同我国疫苗的发展水平,认同科学是不断发展的。

二、器官移植 我国在救治新冠肺炎患者中,不计成本地对重症的终末期患者进行双肺移植创造了世界纪录,且患者术后状况良好。 1.引导学生阅读课本资料,发现其背后反映出的有关器官移植的问题。 2.结合教材内容,教师通过展示动画介绍“组织相容性抗原”、“免疫排斥”等专业术语的概念等。 3.在此基础上引导学生结合器官移植常识,提出移植前后可避免或减少免疫排斥的有效措施。 教师根据学生回答引导学生思考探讨免疫抑制剂的作用。 4.利用教材提供的“自体干细胞培养相应的组织、器官进行移植”的资料,引导学生分析该方法的优点。 5.结合当下热点问题,简要介绍2021年10月美国纽约大学朗格尼医学中心进行的异种移植,即将来源于猪的肾脏移植到人体中。引导学生分析该实验的优势和存在的问题。 6.器官短缺的问题可通过相应的干细胞培养等技术手段来解决,但是我们也要寄希望于人们的“爱心”,引导学生思考有何能做的? 1.从资料1.2中发现器官移植中存在免疫排斥的问题;从资料3中发现供体短缺问题。 2.学生结合教材听讲,掌握相关基础概念。 3.学生提出措施:移植前需进行配型,即检查供体与受体之间的组织相容性;移植后可使用免疫抑制剂。 学生讨论后得出:免疫抑制剂即抑制与免疫反应有关细胞如T细胞和B细胞等巨噬细胞的增殖和功能,进而降低机体的免疫反应 4.通过对干细胞培养实例的分析,得出其优势:①保证HLA相同,避免出现免疫排斥现象②可更高效满足移植需求,可缓解供体短缺的问题。 5.认真听讲,对其中涉及的科学探究稍加以分析,认识到其有效解决人体移植器官严重短缺,同时存在跨物种病毒感染的隐患等问题。 6.学生通过查阅资料,了解相关捐献政策,能够有意识地自愿捐献爱心并能宣传和倡导。 引导学生运用免疫学原理解释器官移植面临的免疫排斥问题,并分析提出解决问题的可行方案。 辩证看待生物技术对于器官移植的帮助作用,提高对器官捐献的认知和认可,增强对社会的关爱。

三、课堂小结 总结免疫学的运用,展望免疫学的发展前景。 运用习题检测学生的学习成效,针对学生问题调整后续教学活动。 回顾所学知识,阅读相关资料,思考回答相关问题。 引导学生关注与健康相关的医学发展,形成对免疫学应用的科学认识,激发学生对免疫学的研究意向,增强社会责任意识。

六、教学反思

(一)运用科学思维理性解释社会议题

本节课围绕当前的新冠肺炎疫情的防控以及救治工作展开,通过设计相关问题,引导学生运用所学知识解释疫苗的原理、器官移植等的相关问题,做到让学生知其然更知其所以然。学生在参与该社会议题的过程中,其分析、归纳、解释、批判性思维等进思维能力得到了进一步的发展。

(二)通过STS教育辩证看待免疫学应用

本节课的内容以及所设计情境与学生自身关系密切,在此基础上引导学生思考讨论免疫学、生物技术与社会之间的关系,更加理性疫苗、器官移植的作用,认同科学技术是不断发展的,进而激发学生对免疫学或生物技术的兴趣。

(三)渗透爱国主义强化社会责任以及疾控意识促成健康中国

本节课的情境始终渗透我国“以人为本”的执政理念,让学生真切感受到中国社会主义制度的优势,唤醒学生的爱国之情,认同我国在疫情防控工作中所做出的突出贡献,进而增强疾控意识,提高社会责任感,成为健康中国的促进者和实践者

一、教学内容分析

《免疫学的应用》是人教版高中生物学选择性必修1稳态与调节第4章第4节的内容。本节内容所在的第4章主要介绍免疫调节,其中本节内容主要包括疫苗与器官移植,是对本章理论知识的运用和升华,侧重于培养学生的社会责任。教材旨在通过相应的“思考.讨论”活动引导学生参与社会问题的讨论,发展学生分析、归纳、解释、决策、批判性思维等科学思维,进而让学生理性看待免疫学相关问题,激发学生积极参与全面健康生活的社会责任,增强疾控意识等。课程标准对该部分内容的教学提示有“结合个人免疫接种的经历,探讨免疫抑制剂的作用”以及“讨论器官移植与组织相容性抗原的关系,并探讨干细胞移植的价值”等,说明本节课的重难点为“疫苗发挥作用的原理”以及“器官移植与组织相容性抗原之间的关系”。针对该重难点,细化并调整教材讨论题形成富有逻辑性的问题串,帮助学生运用免疫学的基础知识解决实际生活中遇到的真实性问题,让学生在相关重要概念的支撑下发展相应的科学思维和社会责任。

二、学情分析

学生通过对本章前3节内容的学习已对免疫调节的结构与物质基础以及特异性免疫的应答过程有了较为清晰的认识。这些理论知识为学生运用免疫学知识解决疫苗与器官移植等相关问题奠定了良好的基础。同时本节课与学生接种疫苗等经验紧密相关,因此对本节课的学习兴趣较高。除此之外,高一学生已具备获取信息的基本能力,但分析和解决真实性问题的能力仍有所欠缺;已具备一定的科学语言表达能力,但作出决策以及批判性思维还有待提高。本设计结合当前学情,针对学生的兴趣和薄弱点进行设计。

三、教学思路分析

本节课以当下的新冠肺炎疫情为背景情境,针对我国战疫过程中提倡的疫苗接种工作以及救治中的肺移植等措施展开讨论,让学生将所学知识与实际生产生活联系起来,正确看待疫苗的作用,认识到器官移植的价值及其问题,认同我国在抗疫过程中“以人为本”的突出贡献。本节课主要采用情境教学法和问题教学法,具体设计思路如下。

四、教学目标制定

基于以上分析,结合课程标准中的相关要求,制定本节课的教学目标如下:

1.通过对有关疫苗接种的问题讨论,解释疫苗作用的机理,全面看待疫苗作用。

2.通过对器官移植现状的讨论,发现当下器官移植中存在的问题,阐明器官移植与组织相容性抗原的关系,尝试提出方案解决器官移植中存在的免疫排斥及器官短缺问题。

3.认同我国在抗击新冠肺炎疫情中所做出的突出贡献,认同疫苗及器官移植的价值,增强崇尚科学的意识及疾控意识,形成良好健康的生活习惯,能够向他人宣传传染病的防控措施等免疫学相关的科普知识。

五、教学过程

环节 时间 教师活动 学生活动 设计意图

新课 导入 (1min) 当下疫情反复,凸显了个人免疫力的重要性;在疫情防控工作中我国也作出了突出贡献。其中包括我国正在推进的疫苗接种工作以及不计成本的救治患者。 回顾我国在防控新冠肺炎疫情中的卓越成效,比如推进全员接种新冠疫苗、对重症的终末期患者采用肺移植等救治方案等。 渗透爱国主义教育,让学生认同我国我党“以人为本”的执政理念。

一、疫苗 为了推进全员接种新冠疫苗工作,各部门进行了积极的宣传动员工作。引导学生结合自身接种新冠疫苗时的经历思考并讨论相关问题。 问题1:疫苗为何能起到“保护”作用? 问题2:注射进体内的疫苗包含什么? 教师在学生回答的基础上对疫苗的种类进行简要介绍,并让学生判断当下我国常用的新冠疫苗所属种类。 问题3:新冠病毒一直在变异,接种的疫苗会一直有效吗? 教师需提示学生:未来随着病毒突变位点的变化,目前接种的新冠疫苗是否有效是未知数。但随着我国医疗研究水平的不断提升,不久将来研究人员肯定可以开发出相应的新疫苗。由此过渡到问题4。 问题4:是否可以设计一种用来预防多种疾病的疫苗呢? 教师结合学生回答并简要介绍9价HPV宫颈癌疫苗,阐明其里程碑式的重要意义,凸显免疫学、生物化学的发展以及生物技术的进步。 运用所学知识,思考问题,并尝试对相关问题作出解释。 解释1:学生基于已学的免疫调节相关知识,对疫苗发挥作用的机理进行解释。疫苗注射进体内后引起机体产生体液免疫以及细胞免疫,使得机体产生记忆B细胞以及记忆T细胞,当再次遇见抗原时,能够快速、高效地产生免疫反应。 解释2:结合教材资源,对疫苗的成分进行解释。 疫苗通常是用灭活的或减毒的病原体制成的。但不必包含一个完整的病原体,因为引起机体免疫反应的并不是整个病原体,而是病原体所含有的特异性抗原。因此主要是要包含有病原体的某些有效成分。 解释3:结合新冠疫苗研究进展,对疫苗的持久性进行解释。 根据所了解的疫苗研究进展来看,新冠疫苗对部分变异的新冠病毒同样有效,可大幅减少由变异株导致的重症以及死亡的可能性。 解释4:对联合疫苗的合理性进行解释。 该想法可行,且已有联合疫苗被开发出来,比如我国的“百白破”疫苗等。 设计问题串,引导学生思考,运用所学知识,解释实际生产生活中的真实性问题。 引导学生正确看待疫苗的作用,并认同我国疫苗的发展水平,认同科学是不断发展的。

二、器官移植 我国在救治新冠肺炎患者中,不计成本地对重症的终末期患者进行双肺移植创造了世界纪录,且患者术后状况良好。 1.引导学生阅读课本资料,发现其背后反映出的有关器官移植的问题。 2.结合教材内容,教师通过展示动画介绍“组织相容性抗原”、“免疫排斥”等专业术语的概念等。 3.在此基础上引导学生结合器官移植常识,提出移植前后可避免或减少免疫排斥的有效措施。 教师根据学生回答引导学生思考探讨免疫抑制剂的作用。 4.利用教材提供的“自体干细胞培养相应的组织、器官进行移植”的资料,引导学生分析该方法的优点。 5.结合当下热点问题,简要介绍2021年10月美国纽约大学朗格尼医学中心进行的异种移植,即将来源于猪的肾脏移植到人体中。引导学生分析该实验的优势和存在的问题。 6.器官短缺的问题可通过相应的干细胞培养等技术手段来解决,但是我们也要寄希望于人们的“爱心”,引导学生思考有何能做的? 1.从资料1.2中发现器官移植中存在免疫排斥的问题;从资料3中发现供体短缺问题。 2.学生结合教材听讲,掌握相关基础概念。 3.学生提出措施:移植前需进行配型,即检查供体与受体之间的组织相容性;移植后可使用免疫抑制剂。 学生讨论后得出:免疫抑制剂即抑制与免疫反应有关细胞如T细胞和B细胞等巨噬细胞的增殖和功能,进而降低机体的免疫反应 4.通过对干细胞培养实例的分析,得出其优势:①保证HLA相同,避免出现免疫排斥现象②可更高效满足移植需求,可缓解供体短缺的问题。 5.认真听讲,对其中涉及的科学探究稍加以分析,认识到其有效解决人体移植器官严重短缺,同时存在跨物种病毒感染的隐患等问题。 6.学生通过查阅资料,了解相关捐献政策,能够有意识地自愿捐献爱心并能宣传和倡导。 引导学生运用免疫学原理解释器官移植面临的免疫排斥问题,并分析提出解决问题的可行方案。 辩证看待生物技术对于器官移植的帮助作用,提高对器官捐献的认知和认可,增强对社会的关爱。

三、课堂小结 总结免疫学的运用,展望免疫学的发展前景。 运用习题检测学生的学习成效,针对学生问题调整后续教学活动。 回顾所学知识,阅读相关资料,思考回答相关问题。 引导学生关注与健康相关的医学发展,形成对免疫学应用的科学认识,激发学生对免疫学的研究意向,增强社会责任意识。

六、教学反思

(一)运用科学思维理性解释社会议题

本节课围绕当前的新冠肺炎疫情的防控以及救治工作展开,通过设计相关问题,引导学生运用所学知识解释疫苗的原理、器官移植等的相关问题,做到让学生知其然更知其所以然。学生在参与该社会议题的过程中,其分析、归纳、解释、批判性思维等进思维能力得到了进一步的发展。

(二)通过STS教育辩证看待免疫学应用

本节课的内容以及所设计情境与学生自身关系密切,在此基础上引导学生思考讨论免疫学、生物技术与社会之间的关系,更加理性疫苗、器官移植的作用,认同科学技术是不断发展的,进而激发学生对免疫学或生物技术的兴趣。

(三)渗透爱国主义强化社会责任以及疾控意识促成健康中国

本节课的情境始终渗透我国“以人为本”的执政理念,让学生真切感受到中国社会主义制度的优势,唤醒学生的爱国之情,认同我国在疫情防控工作中所做出的突出贡献,进而增强疾控意识,提高社会责任感,成为健康中国的促进者和实践者