1.4生物的进化 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 1.4生物的进化 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 260.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-20 16:11:59 | ||

图片预览

文档简介

1.4生物的进化

一、选择题

1.达尔文进化论的核心内容是( )

A.生存竞争 B.自然选择 C.人工选择 D.遗传和变异

2.抗流感的疫苗过几年就要更新,目的是要克服病毒对原疫苗所产生的抵抗性。这种抵抗性是由于 ( )

A.人工选择的结果 B.定向变异的结果

C.自然选择的结果 D.种内斗争的结果

3.由于沙漠地区降水稀少,年平均降水多在200毫米以下,甚至小于50毫米,沙丘上干沙层很厚,这就迫使沙生柽柳等木本植物的根系都极发达,主根往往伸至地下水层,最深可达10余米.同时这些植物的叶表皮一般覆盖有蜡质且细胞壁和角质层都较厚,气孔下陷。关于这些特征的形成,解释最合理的是( )

A.沙生柽柳这些特征的形成是由于它长期定向的变异形成的

B.是沙生柽柳适应沙漠生活而不断改变自身结构的结果

C.是沙漠环境对沙生柽柳等植物定向选择的结果

D.是沙生柽柳对沙漠环境自然选择的结果,由于环境变化偶然形成的

4.青霉素对金黄色葡萄球菌有很好的杀菌作用,但经过多年的临床应用,目前已有80%以上的金黄色葡萄球菌菌株对青霉素产生耐药性。对这种耐药性最合理的解释是( )

A.细菌产生的变异都是有利的

B.抗生素的使用使细菌产生了耐药性变异

C.细菌的耐药性产生是自然选择的结果

D.耐药性细菌适应性很强,在不同环境中有不同的生殖方式

5.枯叶蝶在飞行时身体呈鲜艳的黄色,便于吸引异性;降落后的体态和体色像一片枯叶。下列关于枯叶蝶进化过程的叙述,错误的是( )

A.枯叶蝶的体色和体态是进化过程中形成的一种保护性适应

B.为了应对敌害,枯叶蝶产生了体色随环境变化的定向变异

C.在进化过程中,敌害对枯叶蝶的变异起到了选择的作用

D.在进化过程中,枯叶蝶也能产生不利于应对敌害的变异

6.下列关于生命的起源和生物进化的叙述,合理的是( )

A.枯叶蝶的体色和体形酷似干枯的树叶,是长期自然选择的结果

B.米勒模拟原始地球的条件和大气成分,在密闭的装置里合成了蛋白质

C.桦尺蛾为了适应被熏黑的树皮而产生了深色的有利变异

D.生物进化的总体趋势:由简单到复杂,由低等到高等,由陆生到水生

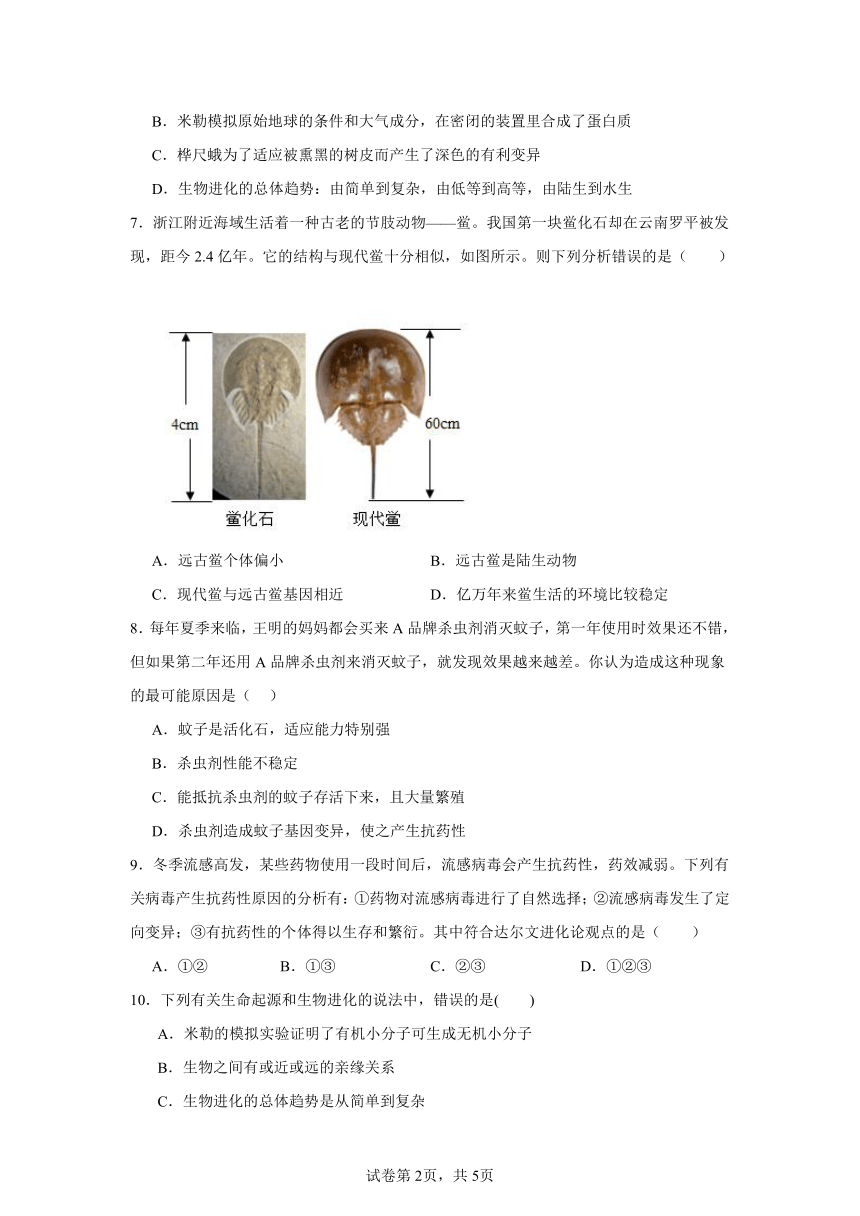

7.浙江附近海域生活着一种古老的节肢动物——鲎。我国第一块鲎化石却在云南罗平被发现,距今2.4亿年。它的结构与现代鲎十分相似,如图所示。则下列分析错误的是( )

A.远古鲎个体偏小 B.远古鲎是陆生动物

C.现代鲎与远古鲎基因相近 D.亿万年来鲎生活的环境比较稳定

8.每年夏季来临,王明的妈妈都会买来A品牌杀虫剂消灭蚊子,第一年使用时效果还不错,但如果第二年还用A品牌杀虫剂来消灭蚊子,就发现效果越来越差。你认为造成这种现象的最可能原因是( )

A.蚊子是活化石,适应能力特别强

B.杀虫剂性能不稳定

C.能抵抗杀虫剂的蚊子存活下来,且大量繁殖

D.杀虫剂造成蚊子基因变异,使之产生抗药性

9.冬季流感高发,某些药物使用一段时间后,流感病毒会产生抗药性,药效减弱。下列有关病毒产生抗药性原因的分析有:①药物对流感病毒进行了自然选择;②流感病毒发生了定向变异;③有抗药性的个体得以生存和繁衍。其中符合达尔文进化论观点的是( )

A.①② B.①③ C.②③ D.①②③

10.下列有关生命起源和生物进化的说法中,错误的是( )

A.米勒的模拟实验证明了有机小分子可生成无机小分子

B.生物之间有或近或远的亲缘关系

C.生物进化的总体趋势是从简单到复杂

D.达尔文用自然选择学说来解释生物进化

二、填空题

11.生物进化的顺序:化石研究证明生物进化的顺序为:简单→ 、低等→ 、水生→ 。

12.生物进化论的基本观点:生物是由共同的祖先经过漫无止境的进化逐渐 而来的;生物是可变的,是进化而来的;生物之间存在着或近或远的 。

13.化石在地层按一定顺序出现的事实是生物进化最可靠最直接的证据;化石在地层中的分布说明了生物是经过 经过漫长的地质年代逐渐进化而来的,它反映了生物进化的顺序是: 。更先进更科学的推断生物间的亲缘关系的方法是通过 。

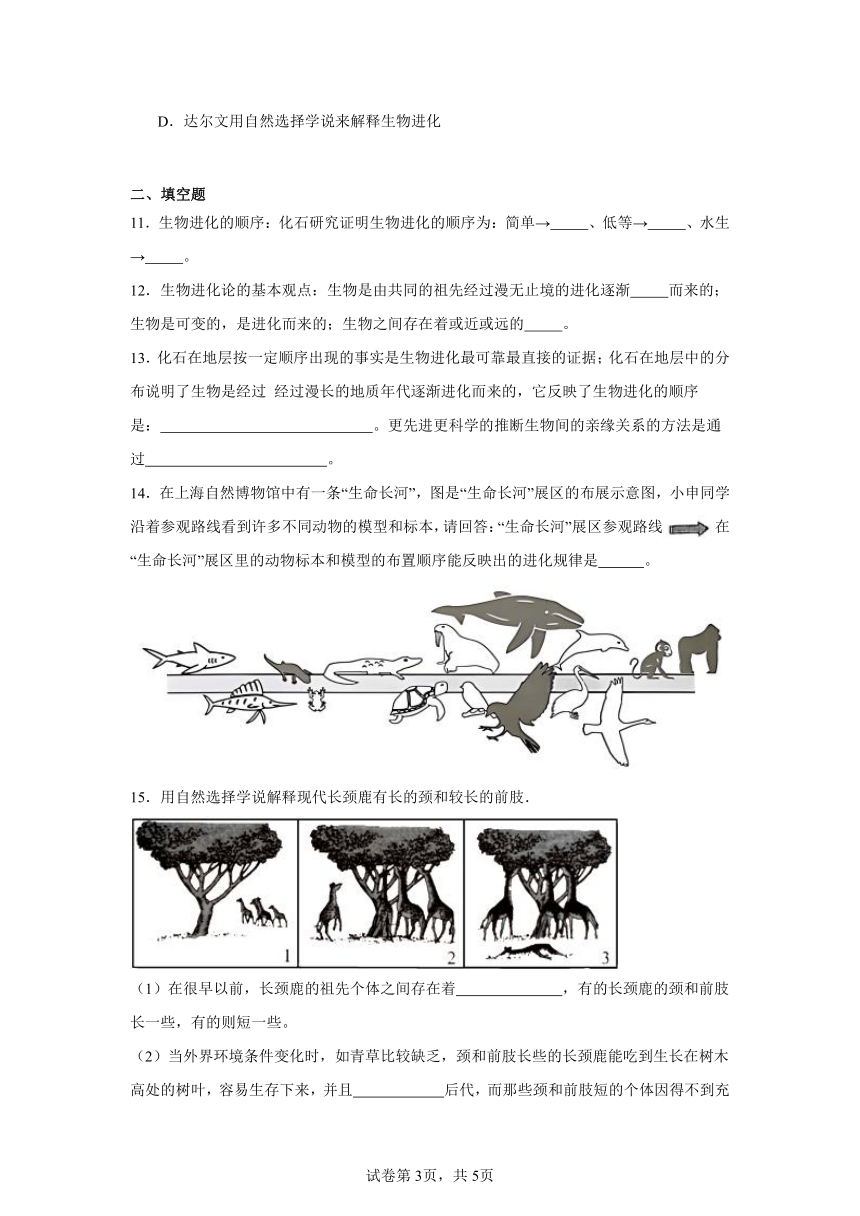

14.在上海自然博物馆中有一条“生命长河”,图是“生命长河”展区的布展示意图,小申同学沿着参观路线看到许多不同动物的模型和标本,请回答:“生命长河”展区参观路线在“生命长河”展区里的动物标本和模型的布置顺序能反映出的进化规律是 。

15.用自然选择学说解释现代长颈鹿有长的颈和较长的前肢.

(1)在很早以前,长颈鹿的祖先个体之间存在着 ,有的长颈鹿的颈和前肢长一些,有的则短一些。

(2)当外界环境条件变化时,如青草比较缺乏,颈和前肢长些的长颈鹿能吃到生长在树木高处的树叶,容易生存下来,并且 后代,而那些颈和前肢短的个体因得不到充足的食物被 。

(3)经过长期自然的选择的逐代积累,就进化成现代的具有长颈和较长前肢的长颈鹿。

16.古生物学家从不同的地层中挖掘出的动物化石的种类和数量如下表所示:

代 纪 发现的化石种类和数量

中 生 代 白垩纪(距今1.35亿至0.65亿年) 鸟类、哺乳类(少量)、爬行类

侏罗纪(距今2.08亿至1.35亿年) 爬行类(大量)

三叠纪(距今2.5亿至2.08亿年) 硬骨鱼类

分析:

(1)在中生代中占优势的动物是 。

(2)表中各类生物之间的进化趋势是: → → 或 。

(3)前肢已经变成翅膀,具有羽毛,但是翅膀上有爪,还有一条长尾巴的始祖鸟可能出现在 纪

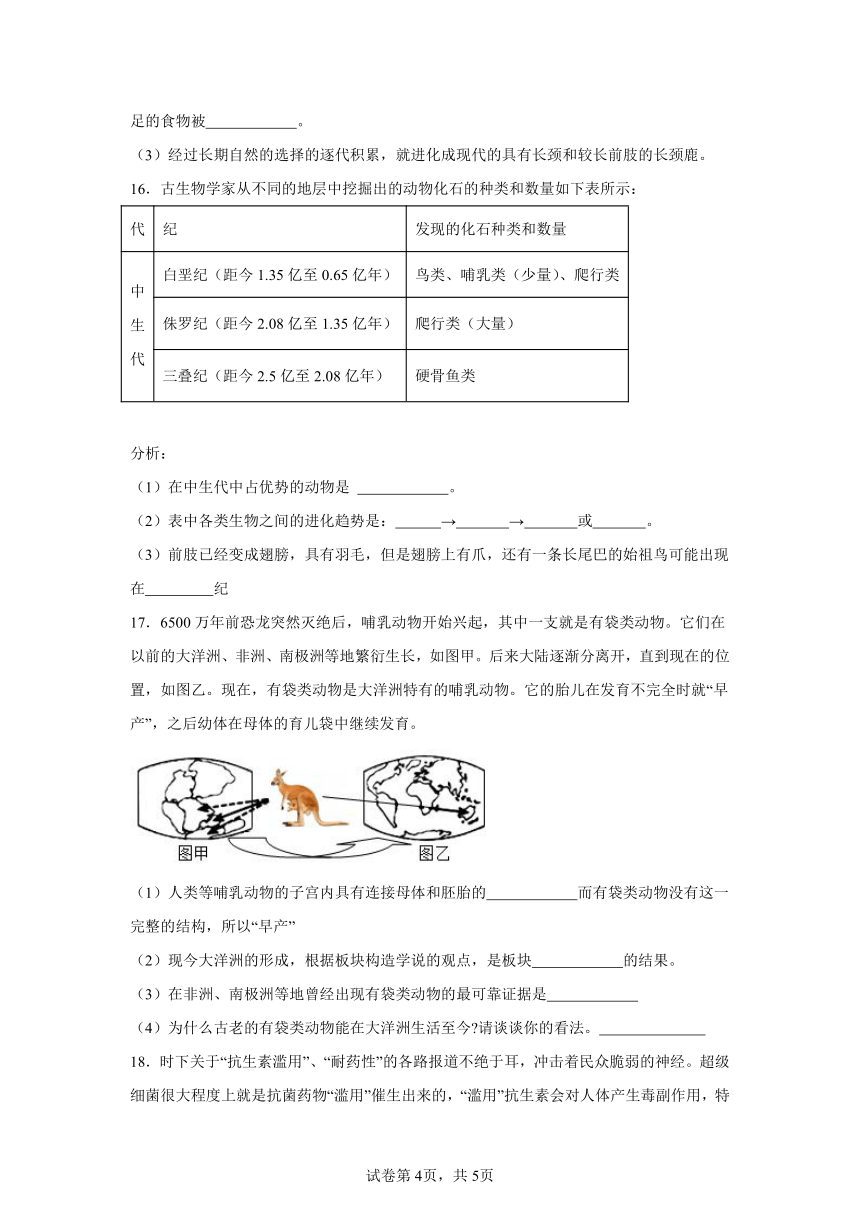

17.6500万年前恐龙突然灭绝后,哺乳动物开始兴起,其中一支就是有袋类动物。它们在以前的大洋洲、非洲、南极洲等地繁衍生长,如图甲。后来大陆逐渐分离开,直到现在的位置,如图乙。现在,有袋类动物是大洋洲特有的哺乳动物。它的胎儿在发育不完全时就“早产”,之后幼体在母体的育儿袋中继续发育。

(1)人类等哺乳动物的子宫内具有连接母体和胚胎的 而有袋类动物没有这一完整的结构,所以“早产”

(2)现今大洋洲的形成,根据板块构造学说的观点,是板块 的结果。

(3)在非洲、南极洲等地曾经出现有袋类动物的最可靠证据是

(4)为什么古老的有袋类动物能在大洋洲生活至今 请谈谈你的看法。

18.时下关于“抗生素滥用”、“耐药性”的各路报道不绝于耳,冲击着民众脆弱的神经。超级细菌很大程度上就是抗菌药物“滥用”催生出来的,“滥用”抗生素会对人体产生毒副作用,特异体质的人还会产生过敏反应而导致休克,如果这种情况继续恶化下去,很可能使人类面临感染时无药可用的境地。

(1)下列关于“超级细菌”的叙述不符合达尔文进化观点的是

A.“超级病菌”对多数抗生素具有耐药性是抗生素不断选择的结果

B.细菌中原来就存在对抗生素具有耐药性的个体

C.抗生素的选择和细菌的变异都是定向的

D.新品种抗生素的使用会影响“超级细菌”

(2)特异体质的人能识别出抗生素为“非己”成分,作为 进行排斥和抵抗。

(3)以下相关叙述错误的是

A.“超级细菌”是指耐药性很强的细菌

B.从生态系统的成分看,“超级细菌”属于分解者

C.从传染病的角度看,“超级细菌”属于传染源

D.乙型肝炎的病原体无细胞结构,不能独立生活

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C C C B A B C B A

1.B

【分析】自然选择学说的主要内容包括四个要点:大量繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。

【详解】自然选择学说的主要内容包括四个要点:大量繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。生物普遍具有的遗传性和变异性是自然选择的基础,遗传保证了物种相对的稳定性和连续性,且变异是在遗传的基础上进行的。自然选择是通过生存斗争来实现的,在生存斗争中,具有对生存有利的变异的个体适应环境而得到保存和发展,具有对生存不利的变异个体由于不适应环境而大量死亡,这就是适者生存,不适者被淘汰,生物的适应性就是这样形成的。达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。遗传变异是自然选择的基础,过度繁殖是自然选择的内因,环境变化是自然选择的外因,生存斗争是自然选择的方式和过程,适者生存是自然选择的结果。因此,达尔文进化论的核心内容是自然选择。故选B。

【点睛】此题考查了对达尔文自然选择学说的理解和认识。

2.C

【详解】试题分析:因为病毒中对疫苗没有抵抗性的都被杀死了,而有抗性的病毒就存活下来了,虽然很少,但是活下来繁殖下一代的都是有抗性的.而在这个选择中,不是人为干涉的,这是自然选择的结果.。

考点:达尔文和自然选择学说。

3.C

【分析】生物在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰。沙漠地区干旱缺水的环境对沙生柽柳等植物起到了选择作用。

【详解】A.变异是不定向的,不是定向的变异形成的这些特征,故A错误。

B.沙生柽柳等植物自身结构的改变是在环境选择作用下发生的,不是主动改变,故B错误。

C.沙漠环境缺水,根系发达、叶表皮覆盖蜡质等结构有利于植物在这种环境中生存,是沙漠环境对沙生柽柳等植物定向选择的结果,故C正确。

D.这些特征的形成是沙生柽柳对沙漠环境长期自然选择的结果,不是偶然形成的,故D错误。

故选C。

4.C

【分析】自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择。自然选择的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

【详解】A.根据是否有利于生物生存,生物的变异分为有利变异和不利变异两种,所以细菌产生的变异有有利的,也有不利的,A错误。

B.细菌的变异在其群体中早就存在,抗生素的使用使对细菌耐药性变异进行了选择,B错误。

C.在抗生素的使用过程中,具有耐药性变异的个体生存下来并繁殖后代,经过逐代的积累和加强,细菌的耐药性逐渐加强,所以细菌的耐药性产生是自然选择的结果,C正确。

D.细菌的生长方式为分裂生殖,所以耐药性细菌在不同环境中有相同的分裂生殖方式,D错误。

故选C。

5.B

【分析】达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。遗传变异是生物进化的基础,首先枯叶蝶的体色存在着变异。有的与环境相似,有的与环境差别较大。敌害来临时,体色与环境差别较大的枯叶蝶容易被发现而吃掉,这叫不适者被淘汰。

【详解】A、枯叶蝶的体色是一种保护色,它和环境的色调一致不利于天敌发现,也有利于捕食;和体态象一片叶子也起到了保护作用,A叙述正确。

B 、在进化过程中,因为变异是不确定性的,适者生存,不适者被淘汰,B叙述错误。

C、枯叶蝶变异后如果与环境的色调不一致就很容易被天敌捕食,所以在进化过程中,敌害对起到了选择的作用,C叙述正确。

D 、在进化过程中,因为变异是不确定性的,所以枯叶蝶也能产生不利于应对敌害的变异,D叙述正确。

故选B

【点睛】解答此类题目的关键是理解枯叶蝶似枯叶形成的原因,生物在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰。

6.A

【分析】(1)地球形成于46亿年前,地球形成的最初是没有生命的,大约在地球形成以后的10亿年以后,才逐渐形成了原始的生命。

(2)在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多。在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。

(3)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

【详解】A.按照达尔文的解释,生物的保护色、警戒色和拟态是在长期的自然选择过程中形成的。枯叶蝶,它停息在树枝上,像一片枯树叶。枯叶蝶的祖先原是不尽相同的,有的像枯叶,有的不太像枯叶。像枯叶的个体,不易被天敌发现,不太像枯叶的个体,常被天敌吃掉,这样,经过漫长的自然选择、繁殖、变异,定向性更明显,枯叶蝶更像枯叶了。可见,枯叶蝶的体色和体形酷似枯叶,是由于长期自然选择而形成的,A正确。

B.该模拟装置生成的11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。米勒的实验向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,B错误。

C.环境颜色的改变对桦尺蛾的体色(有深色和浅色等)进行了选择,桦尺蛾黑化现象是自然选择的结果,C错误。

D.化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物的进化趋势是:由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生,D错误。

故选A。

7.B

【分析】生物化石是古代生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的。

【详解】A.远古鲎化石长4cm,现代鲎长60cm,说明远古鲎个体偏小,A正确。

B.浙江附近海域生活着一种古老的节肢动物——鲎,说明是现代鲎是水生动物;远古鲎的结构与现代鲎十分相似,可以推测远古鲎也是水生动物,B错误。

C.我国第一块鲎化石在云南罗平被发现,它的结构与现代鲎十分相似,由此说明现代与远古鲎基因相近,C正确。

D.由题干表述“我国第一块鲎化石却在云南罗平被发现,距今2.4亿年。它的结构与现代鲎十分相似”可知远古鲎与现代远古鲎的生活环境相近,因此亿万年来鲎生活的环境较稳定,D正确。

故选B。

8.C

【分析】达尔文的自然选择学说,是生物进化论的核心内容.自然选择学说的中心论点是:物种是可变的,而且生物具有多样性和适应性.自然选择学说的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

【详解】蚊子不是活化石,适应能力特别强是因为害虫的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱。使用杀虫剂时,把抗药性弱的害虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的害虫活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的害虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用杀虫剂时,又把抗药性弱的蚊子杀死,抗药性强的蚊子活下来。这样经过若干代的反复选择。最终活下来的蚊子大多是抗药性强的,A错误;杀虫剂的性能稳定,消灭蚊子效果越来越差是因为蚊子抗药性个体越来越多,B错误;蚊子本身就有很强的繁殖能力,所以能抵抗杀虫剂的蚊子存活下来,且大量繁殖,C正确;抗药性的变异是蚊子本来就存在的,不是杀虫剂造成,只是杀虫剂的选择使抗药性个体增多,D错误;故选C。

9.B

【分析】达尔文的自然选择学说,是生物进化论的核心内容。自然选择学说的中心论点是:物种是可变的。而且生物具有多样性和适应性。自然选择学说的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

【详解】达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。遗传变异是生物进化的基础,首先病毒的抗药性存在着变异。有的抗药性强,有的抗药性弱。使用药物时,把抗药性弱的病毒杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的病毒活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的病毒,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用药物时,又把抗药性弱的病毒杀死,抗药性强的病毒活下来。这样经过若干代的反复选择。最终活下来的大多是抗药性强的病毒。在使用同等剂量的药物时,就不能起到很好的杀毒作用,导致药物的灭毒的效果越来越差。因此长期使用一种药物后,杀毒效果就会下降,用达尔文的进化观点解释,其原因是药物对病毒的抗药性进行自然选择的结果,故①③全正确。

故选B。

10.A

【分析】(1)生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。

(2)化石是最重要的、比较全面的、直接的证据,化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。

【详解】A、米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,A错误;

B、地球上现存的各种生物是由共同祖先经过漫长的时间逐渐演变而来的,各种生物之间有着或远或近的亲缘关系,B正确;

C、化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来,C正确;

D、关于生物进化的原因,达尔文提出了自然选择学说,自然选择在生物进化中的具有重要作用,D正确。

故选A。

【点睛】解题的关键是知道生物进化的研究方法等。

11. 复杂 高等 陆生

【分析】在研究生物进化的过程中,化石是最主要的证据,化石是指保存在岩层中的古生物遗体、遗物或生活遗迹。

【详解】在研究生物进化的过程中,化石是最重要的、比较全面的证据,是直接的证据,因为化石是保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹。研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石:埋藏于较浅地层中的化石与现代生物结构比较相似,埋藏于较深地层中的化石与现代生物结构差别较大,并且越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多。这说明生物进化的趋势是:从简单到复杂,由低等到高等,从水生到陆生。

【点睛】各类生物化石在地层中按照一定顺序出现的事实证明了生物进化的趋势。

12. 演变 亲缘关系

【分析】生物进化论,是生物学最基本的理论之一,是指生物在变异、遗传与自然选择作用下的演变发展、物种淘汰和物种产生过程。地球上原来无生命,大约在30多亿年前,在一定的条件下,形成了原始生命。其后生物不断的进化,直至今天世界上存在着170多万个物种;生物进化论最早是由达尔文提出的,在其著作《物种起源》中有详细的论述。

【详解】地球上的生命是怎样起源的?现在地球上的各种生物是怎样来的,这些从来就是人们所关心的问题。关于这些问题有各种各样的解释,但归根结底可分成两大类:神创论和进化论。按照进化论的观点现在地球上的各种生物不是神创造的,而是由共同祖先经过漫长的时间演变而来的。因此各种生物之间有着或远或近的亲缘关系。

【点睛】关于生命起源的说法有很多,我们在学习的过程中,要弃其糟粕,取其精华。

13. 简单→复杂;低等→高等;水生→陆生 分析比较DNA和蛋白质的差异

【分析】化石都是生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的,化石是研究生物进化最直接的证据。

【详解】化石是指保存在岩层中地质历史时期的古生物遗物、遗物或生活遗迹。由于某种原因被深埋在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的。研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石:埋藏于较浅地层中的化石与现代生物结构比较相似,埋藏于较深地层中的化石与现代生物结构差别较大,并且越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多。这说明生物进化的趋势是:由低等到高等、从简单到复杂、从水生到陆生。因此,化石在地层按一定顺序出现的事实是生物进化最可靠最直接的证据;化石在地层中的分布说明了生物是经过 经过漫长的地质年代逐渐进化而来的,它反映了生物进化的顺序是:简单→复杂;低等→高等;水生→陆生。更先进更科学的推断生物间的亲缘关系的方法是通过分析比较DNA和蛋白质的差异。

【点睛】解题的关键是理解生物进化的规律。

14.由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生

【分析】在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据;化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物的进化历程和进化趋势:由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。另外,科学家还发现在最古老的地层中是没有化石的,说明地球上最初是没有生命的。

【详解】“生命长河”展区的布置顺序通常是按照生物进化的时间顺序排列的,从最早出现的简单生物到后来出现的复杂生物,展示了生物进化的过程。这反映了生物由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生的进化规律。

15. 变异 繁殖 淘汰

【分析】达尔文认为:古代的长颈鹿存在着颈长和颈短、四肢长和四肢短的变异,这些变异是可以遗传的,四肢和颈长的能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;四肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会就更小,经过许多代以后,四肢和颈短的长颈鹿就被淘汰了,这样,长颈鹿一代代的进化下去,就成了今天我们看到的长颈鹿。

【详解】(1)从图中可以看出,古代的长颈鹿的前肢和颈,有的长,有的短,这是生物的变异现象,因此出现以上个体差异的原因是长颈鹿的祖先产了变异。

(2)从图中可以看出,在食物不足的情况下,颈和前肢长的个体能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代,这是适者生存;四肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,获得食物较少,导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会就更小,甚至死亡,这是不适者被淘汰。经过许多代后颈短些的长颈鹿就被淘汰了。

【点睛】解答此类题目的关键是理解自然选择的过程特点.达尔文关于长颈鹿进化过程的解释:变异→环境选择→适者生存。

16. 爬行类 硬骨鱼类 爬行类 鸟类 哺乳类 白垩

【分析】化石是由生物体的坚硬部分形成的,如植物茎的化石,动物的牙齿、骨骼、贝壳等的化石,有些化石则是生物体的印痕所形成的,如树叶的印痕化石,因此所有的化石都是生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的。化石在地层中的分布有一定的规律。

【详解】(1)在中生代,地球上的爬行动物占绝对的优势,因此中生代又称作爬行动物时代。

(2)脊椎动物进化的历程:原始鱼类动物→原始两栖类动物→原始爬行类动物→(原始鸟类和原始哺乳类)。表中各类生物之间的进化趋势是:硬骨鱼类物→爬行类→鸟类和哺乳类。

(3)始祖鸟是迄今为止发现的最原始的鸟类,它可能出现在白垩纪。

【点睛】解答此类题目的关键是理解掌握化石的分布规律。

17. 胎盘 张裂 6500万年前恐龙突然灭绝后,哺乳动物开始兴起,其中一支就是有袋类动物,它们在以前的大洋洲、非洲、南极洲等地繁衍生长 大洋洲的自然环境适合有袋类动物繁衍生长;有袋类动物在生存斗争中占优势;缺少更高等的哺乳动物(或“缺少天敌”);大洋洲的环境变化不大;有袋类动物进化缓慢等

【分析】(1)胎盘呈扁圆形,是胎儿和母体交换物质的器官。胎盘靠近胎儿的一面附有脐带,脐带与胎儿相连。胎盘靠近母体的一面与母体的子宫内膜相连。胎盘内有许多绒毛,绒毛内有毛细血管,这些毛细血管与脐带内的血管相通,绒毛与绒毛之间则充满了母体的血液,胎儿和母体通过胎盘上的绒毛进行物质交换。

(2)现今大洋洲的形成是板块张裂的结果。

(3)6500万年前恐龙突然灭绝后,哺乳动物开始兴起,其中一支就是有袋类动物,它们在以前的大洋洲、非洲、南极洲等地繁衍生长。

(4)澳大利亚大陆孤立存在于南半球的海洋之中,自然条件比较单一,动物进化缓慢。据此解答。

【详解】(1)胎儿生活在子代内透明的羊水中,胎儿通过脐带、胎盘从母体获得所需要的营养物质和氧气,同时胎儿产生的二氧化碳等废物,也是通过脐带、胎盘经母体排出体外。因此胎儿发育过程中是通过胎盘从母体获得营养物质的,而图中有袋类动物没有这一完整的结构,所以“早产”。

(2)根据板块构造学说的观点可得,现今大洋洲的形成是板块张裂的结果。

(3)据题干中描述可得,在非洲、南极洲等地曾经出现有袋类动物的最可靠证据是:6500万年前恐龙突然灭绝后,哺乳动物开始兴起,其中一支就是有袋类动物,它们在以前的大洋洲、非洲、南极洲等地繁衍生长。

(4)古老的有袋类动物能在大洋洲生活至今,是因为大洋洲的自然环境适合有袋类动物繁衍生长;有袋类动物在生存斗争中占优势;缺少更高等的哺乳动物(或“缺少天敌”);大洋洲的环境变化不大;有袋类动物进化缓慢等。

【点睛】本题考查大陆漂移假说的相关知识点,解答此题的关键是熟记板块运动的特点及大陆漂移假说的特点,读图理解解答即可。

18. C 抗原 C

【分析】达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存,达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫自然选择,据此解答。

【详解】(1)细菌繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在抗生素刚被使用的时候,能够杀死大多数类型的细菌.但少数细菌由于变异而具有抵抗抗生素的特性(耐药的变异),不能被抗生素杀死而生存下来(适者生存),下一代就有更多的具有抗药性的个体,经过抗生素的长期选择,就形成了抗药性强细菌。因此,超级细菌对多数抗生素具有耐药性是抗生素不断选择的结果,A正确;在抗生素刚被使用的时候,能够杀死大多数类型的细菌.活下来的抗药性强的细菌,并将这些变异遗传给下一代,也就是细菌中原来就存在对抗生素具有耐药性的个体,B正确;生物的变异是不定向的,所以抗生素的选择是定向的,细菌的变异是不定向的,C错误;新品种抗生素的使用会影响超级细菌的进化,D正确。

(2)免疫是指人体的一种生理功能,人体依靠这种功能来识别自己和非己成分,从而破坏和排斥进入体内的抗原物质,或人体本身产生的损伤细胞和肿瘤细胞等,以维持人体内部环境的平衡和稳定。

(3)细菌的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱。使用抗生素时,把抗药性弱的细菌杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的细菌活下来,这叫适者生存,活下来的抗药性强的细菌,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用抗生素时,又把抗药性弱的细菌杀死,抗药性强的细菌活下来,这样经过抗生素的长期选择,使得有的细菌已不再受抗生素的影响了,就出现了现在所谓的“超级细菌”。因此“超级细菌”是指耐药性很强的细菌,A正确;“超级细菌”属于细菌,细菌细胞没有叶绿体,不能进行光合作用,必须依靠分解动植物遗体遗物中的有机物来获取能量维持生活,同时把有机物分解成二氧化碳、水和无机盐,被植物重新利用。因此在生态系统中扮演分解者,B正确;传染病是由病原体引起的,具有传染性和流行性的疾病。“超级细菌”可以使人或动物植物生病,是致病微生物;而传染源是散播病原体的人或动物,因此“超级细菌”属于病原体,C错误乙型肝炎的病原体是乙肝病毒,病毒无细胞结构,不能独立生活,只能寄生在其他活细胞中,从中获得营养物质,并进行繁殖,D正确。

【点睛】理解免疫的功能及细菌抗药性增强的原因是解答此类题目的关键

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.达尔文进化论的核心内容是( )

A.生存竞争 B.自然选择 C.人工选择 D.遗传和变异

2.抗流感的疫苗过几年就要更新,目的是要克服病毒对原疫苗所产生的抵抗性。这种抵抗性是由于 ( )

A.人工选择的结果 B.定向变异的结果

C.自然选择的结果 D.种内斗争的结果

3.由于沙漠地区降水稀少,年平均降水多在200毫米以下,甚至小于50毫米,沙丘上干沙层很厚,这就迫使沙生柽柳等木本植物的根系都极发达,主根往往伸至地下水层,最深可达10余米.同时这些植物的叶表皮一般覆盖有蜡质且细胞壁和角质层都较厚,气孔下陷。关于这些特征的形成,解释最合理的是( )

A.沙生柽柳这些特征的形成是由于它长期定向的变异形成的

B.是沙生柽柳适应沙漠生活而不断改变自身结构的结果

C.是沙漠环境对沙生柽柳等植物定向选择的结果

D.是沙生柽柳对沙漠环境自然选择的结果,由于环境变化偶然形成的

4.青霉素对金黄色葡萄球菌有很好的杀菌作用,但经过多年的临床应用,目前已有80%以上的金黄色葡萄球菌菌株对青霉素产生耐药性。对这种耐药性最合理的解释是( )

A.细菌产生的变异都是有利的

B.抗生素的使用使细菌产生了耐药性变异

C.细菌的耐药性产生是自然选择的结果

D.耐药性细菌适应性很强,在不同环境中有不同的生殖方式

5.枯叶蝶在飞行时身体呈鲜艳的黄色,便于吸引异性;降落后的体态和体色像一片枯叶。下列关于枯叶蝶进化过程的叙述,错误的是( )

A.枯叶蝶的体色和体态是进化过程中形成的一种保护性适应

B.为了应对敌害,枯叶蝶产生了体色随环境变化的定向变异

C.在进化过程中,敌害对枯叶蝶的变异起到了选择的作用

D.在进化过程中,枯叶蝶也能产生不利于应对敌害的变异

6.下列关于生命的起源和生物进化的叙述,合理的是( )

A.枯叶蝶的体色和体形酷似干枯的树叶,是长期自然选择的结果

B.米勒模拟原始地球的条件和大气成分,在密闭的装置里合成了蛋白质

C.桦尺蛾为了适应被熏黑的树皮而产生了深色的有利变异

D.生物进化的总体趋势:由简单到复杂,由低等到高等,由陆生到水生

7.浙江附近海域生活着一种古老的节肢动物——鲎。我国第一块鲎化石却在云南罗平被发现,距今2.4亿年。它的结构与现代鲎十分相似,如图所示。则下列分析错误的是( )

A.远古鲎个体偏小 B.远古鲎是陆生动物

C.现代鲎与远古鲎基因相近 D.亿万年来鲎生活的环境比较稳定

8.每年夏季来临,王明的妈妈都会买来A品牌杀虫剂消灭蚊子,第一年使用时效果还不错,但如果第二年还用A品牌杀虫剂来消灭蚊子,就发现效果越来越差。你认为造成这种现象的最可能原因是( )

A.蚊子是活化石,适应能力特别强

B.杀虫剂性能不稳定

C.能抵抗杀虫剂的蚊子存活下来,且大量繁殖

D.杀虫剂造成蚊子基因变异,使之产生抗药性

9.冬季流感高发,某些药物使用一段时间后,流感病毒会产生抗药性,药效减弱。下列有关病毒产生抗药性原因的分析有:①药物对流感病毒进行了自然选择;②流感病毒发生了定向变异;③有抗药性的个体得以生存和繁衍。其中符合达尔文进化论观点的是( )

A.①② B.①③ C.②③ D.①②③

10.下列有关生命起源和生物进化的说法中,错误的是( )

A.米勒的模拟实验证明了有机小分子可生成无机小分子

B.生物之间有或近或远的亲缘关系

C.生物进化的总体趋势是从简单到复杂

D.达尔文用自然选择学说来解释生物进化

二、填空题

11.生物进化的顺序:化石研究证明生物进化的顺序为:简单→ 、低等→ 、水生→ 。

12.生物进化论的基本观点:生物是由共同的祖先经过漫无止境的进化逐渐 而来的;生物是可变的,是进化而来的;生物之间存在着或近或远的 。

13.化石在地层按一定顺序出现的事实是生物进化最可靠最直接的证据;化石在地层中的分布说明了生物是经过 经过漫长的地质年代逐渐进化而来的,它反映了生物进化的顺序是: 。更先进更科学的推断生物间的亲缘关系的方法是通过 。

14.在上海自然博物馆中有一条“生命长河”,图是“生命长河”展区的布展示意图,小申同学沿着参观路线看到许多不同动物的模型和标本,请回答:“生命长河”展区参观路线在“生命长河”展区里的动物标本和模型的布置顺序能反映出的进化规律是 。

15.用自然选择学说解释现代长颈鹿有长的颈和较长的前肢.

(1)在很早以前,长颈鹿的祖先个体之间存在着 ,有的长颈鹿的颈和前肢长一些,有的则短一些。

(2)当外界环境条件变化时,如青草比较缺乏,颈和前肢长些的长颈鹿能吃到生长在树木高处的树叶,容易生存下来,并且 后代,而那些颈和前肢短的个体因得不到充足的食物被 。

(3)经过长期自然的选择的逐代积累,就进化成现代的具有长颈和较长前肢的长颈鹿。

16.古生物学家从不同的地层中挖掘出的动物化石的种类和数量如下表所示:

代 纪 发现的化石种类和数量

中 生 代 白垩纪(距今1.35亿至0.65亿年) 鸟类、哺乳类(少量)、爬行类

侏罗纪(距今2.08亿至1.35亿年) 爬行类(大量)

三叠纪(距今2.5亿至2.08亿年) 硬骨鱼类

分析:

(1)在中生代中占优势的动物是 。

(2)表中各类生物之间的进化趋势是: → → 或 。

(3)前肢已经变成翅膀,具有羽毛,但是翅膀上有爪,还有一条长尾巴的始祖鸟可能出现在 纪

17.6500万年前恐龙突然灭绝后,哺乳动物开始兴起,其中一支就是有袋类动物。它们在以前的大洋洲、非洲、南极洲等地繁衍生长,如图甲。后来大陆逐渐分离开,直到现在的位置,如图乙。现在,有袋类动物是大洋洲特有的哺乳动物。它的胎儿在发育不完全时就“早产”,之后幼体在母体的育儿袋中继续发育。

(1)人类等哺乳动物的子宫内具有连接母体和胚胎的 而有袋类动物没有这一完整的结构,所以“早产”

(2)现今大洋洲的形成,根据板块构造学说的观点,是板块 的结果。

(3)在非洲、南极洲等地曾经出现有袋类动物的最可靠证据是

(4)为什么古老的有袋类动物能在大洋洲生活至今 请谈谈你的看法。

18.时下关于“抗生素滥用”、“耐药性”的各路报道不绝于耳,冲击着民众脆弱的神经。超级细菌很大程度上就是抗菌药物“滥用”催生出来的,“滥用”抗生素会对人体产生毒副作用,特异体质的人还会产生过敏反应而导致休克,如果这种情况继续恶化下去,很可能使人类面临感染时无药可用的境地。

(1)下列关于“超级细菌”的叙述不符合达尔文进化观点的是

A.“超级病菌”对多数抗生素具有耐药性是抗生素不断选择的结果

B.细菌中原来就存在对抗生素具有耐药性的个体

C.抗生素的选择和细菌的变异都是定向的

D.新品种抗生素的使用会影响“超级细菌”

(2)特异体质的人能识别出抗生素为“非己”成分,作为 进行排斥和抵抗。

(3)以下相关叙述错误的是

A.“超级细菌”是指耐药性很强的细菌

B.从生态系统的成分看,“超级细菌”属于分解者

C.从传染病的角度看,“超级细菌”属于传染源

D.乙型肝炎的病原体无细胞结构,不能独立生活

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C C C B A B C B A

1.B

【分析】自然选择学说的主要内容包括四个要点:大量繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。

【详解】自然选择学说的主要内容包括四个要点:大量繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。生物普遍具有的遗传性和变异性是自然选择的基础,遗传保证了物种相对的稳定性和连续性,且变异是在遗传的基础上进行的。自然选择是通过生存斗争来实现的,在生存斗争中,具有对生存有利的变异的个体适应环境而得到保存和发展,具有对生存不利的变异个体由于不适应环境而大量死亡,这就是适者生存,不适者被淘汰,生物的适应性就是这样形成的。达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。遗传变异是自然选择的基础,过度繁殖是自然选择的内因,环境变化是自然选择的外因,生存斗争是自然选择的方式和过程,适者生存是自然选择的结果。因此,达尔文进化论的核心内容是自然选择。故选B。

【点睛】此题考查了对达尔文自然选择学说的理解和认识。

2.C

【详解】试题分析:因为病毒中对疫苗没有抵抗性的都被杀死了,而有抗性的病毒就存活下来了,虽然很少,但是活下来繁殖下一代的都是有抗性的.而在这个选择中,不是人为干涉的,这是自然选择的结果.。

考点:达尔文和自然选择学说。

3.C

【分析】生物在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰。沙漠地区干旱缺水的环境对沙生柽柳等植物起到了选择作用。

【详解】A.变异是不定向的,不是定向的变异形成的这些特征,故A错误。

B.沙生柽柳等植物自身结构的改变是在环境选择作用下发生的,不是主动改变,故B错误。

C.沙漠环境缺水,根系发达、叶表皮覆盖蜡质等结构有利于植物在这种环境中生存,是沙漠环境对沙生柽柳等植物定向选择的结果,故C正确。

D.这些特征的形成是沙生柽柳对沙漠环境长期自然选择的结果,不是偶然形成的,故D错误。

故选C。

4.C

【分析】自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择。自然选择的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

【详解】A.根据是否有利于生物生存,生物的变异分为有利变异和不利变异两种,所以细菌产生的变异有有利的,也有不利的,A错误。

B.细菌的变异在其群体中早就存在,抗生素的使用使对细菌耐药性变异进行了选择,B错误。

C.在抗生素的使用过程中,具有耐药性变异的个体生存下来并繁殖后代,经过逐代的积累和加强,细菌的耐药性逐渐加强,所以细菌的耐药性产生是自然选择的结果,C正确。

D.细菌的生长方式为分裂生殖,所以耐药性细菌在不同环境中有相同的分裂生殖方式,D错误。

故选C。

5.B

【分析】达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。遗传变异是生物进化的基础,首先枯叶蝶的体色存在着变异。有的与环境相似,有的与环境差别较大。敌害来临时,体色与环境差别较大的枯叶蝶容易被发现而吃掉,这叫不适者被淘汰。

【详解】A、枯叶蝶的体色是一种保护色,它和环境的色调一致不利于天敌发现,也有利于捕食;和体态象一片叶子也起到了保护作用,A叙述正确。

B 、在进化过程中,因为变异是不确定性的,适者生存,不适者被淘汰,B叙述错误。

C、枯叶蝶变异后如果与环境的色调不一致就很容易被天敌捕食,所以在进化过程中,敌害对起到了选择的作用,C叙述正确。

D 、在进化过程中,因为变异是不确定性的,所以枯叶蝶也能产生不利于应对敌害的变异,D叙述正确。

故选B

【点睛】解答此类题目的关键是理解枯叶蝶似枯叶形成的原因,生物在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰。

6.A

【分析】(1)地球形成于46亿年前,地球形成的最初是没有生命的,大约在地球形成以后的10亿年以后,才逐渐形成了原始的生命。

(2)在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多。在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。

(3)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

【详解】A.按照达尔文的解释,生物的保护色、警戒色和拟态是在长期的自然选择过程中形成的。枯叶蝶,它停息在树枝上,像一片枯树叶。枯叶蝶的祖先原是不尽相同的,有的像枯叶,有的不太像枯叶。像枯叶的个体,不易被天敌发现,不太像枯叶的个体,常被天敌吃掉,这样,经过漫长的自然选择、繁殖、变异,定向性更明显,枯叶蝶更像枯叶了。可见,枯叶蝶的体色和体形酷似枯叶,是由于长期自然选择而形成的,A正确。

B.该模拟装置生成的11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。米勒的实验向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,B错误。

C.环境颜色的改变对桦尺蛾的体色(有深色和浅色等)进行了选择,桦尺蛾黑化现象是自然选择的结果,C错误。

D.化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物的进化趋势是:由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生,D错误。

故选A。

7.B

【分析】生物化石是古代生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的。

【详解】A.远古鲎化石长4cm,现代鲎长60cm,说明远古鲎个体偏小,A正确。

B.浙江附近海域生活着一种古老的节肢动物——鲎,说明是现代鲎是水生动物;远古鲎的结构与现代鲎十分相似,可以推测远古鲎也是水生动物,B错误。

C.我国第一块鲎化石在云南罗平被发现,它的结构与现代鲎十分相似,由此说明现代与远古鲎基因相近,C正确。

D.由题干表述“我国第一块鲎化石却在云南罗平被发现,距今2.4亿年。它的结构与现代鲎十分相似”可知远古鲎与现代远古鲎的生活环境相近,因此亿万年来鲎生活的环境较稳定,D正确。

故选B。

8.C

【分析】达尔文的自然选择学说,是生物进化论的核心内容.自然选择学说的中心论点是:物种是可变的,而且生物具有多样性和适应性.自然选择学说的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

【详解】蚊子不是活化石,适应能力特别强是因为害虫的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱。使用杀虫剂时,把抗药性弱的害虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的害虫活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的害虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用杀虫剂时,又把抗药性弱的蚊子杀死,抗药性强的蚊子活下来。这样经过若干代的反复选择。最终活下来的蚊子大多是抗药性强的,A错误;杀虫剂的性能稳定,消灭蚊子效果越来越差是因为蚊子抗药性个体越来越多,B错误;蚊子本身就有很强的繁殖能力,所以能抵抗杀虫剂的蚊子存活下来,且大量繁殖,C正确;抗药性的变异是蚊子本来就存在的,不是杀虫剂造成,只是杀虫剂的选择使抗药性个体增多,D错误;故选C。

9.B

【分析】达尔文的自然选择学说,是生物进化论的核心内容。自然选择学说的中心论点是:物种是可变的。而且生物具有多样性和适应性。自然选择学说的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

【详解】达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。遗传变异是生物进化的基础,首先病毒的抗药性存在着变异。有的抗药性强,有的抗药性弱。使用药物时,把抗药性弱的病毒杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的病毒活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的病毒,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用药物时,又把抗药性弱的病毒杀死,抗药性强的病毒活下来。这样经过若干代的反复选择。最终活下来的大多是抗药性强的病毒。在使用同等剂量的药物时,就不能起到很好的杀毒作用,导致药物的灭毒的效果越来越差。因此长期使用一种药物后,杀毒效果就会下降,用达尔文的进化观点解释,其原因是药物对病毒的抗药性进行自然选择的结果,故①③全正确。

故选B。

10.A

【分析】(1)生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。这一假说认为,地球上的生命是在地球温度逐步下降以后,在极其漫长的时间内,由非生命物质经过极其复杂的化学过程,一步一步地演变而成的。

(2)化石是最重要的、比较全面的、直接的证据,化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。

【详解】A、米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,A错误;

B、地球上现存的各种生物是由共同祖先经过漫长的时间逐渐演变而来的,各种生物之间有着或远或近的亲缘关系,B正确;

C、化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来,C正确;

D、关于生物进化的原因,达尔文提出了自然选择学说,自然选择在生物进化中的具有重要作用,D正确。

故选A。

【点睛】解题的关键是知道生物进化的研究方法等。

11. 复杂 高等 陆生

【分析】在研究生物进化的过程中,化石是最主要的证据,化石是指保存在岩层中的古生物遗体、遗物或生活遗迹。

【详解】在研究生物进化的过程中,化石是最重要的、比较全面的证据,是直接的证据,因为化石是保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹。研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石:埋藏于较浅地层中的化石与现代生物结构比较相似,埋藏于较深地层中的化石与现代生物结构差别较大,并且越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多。这说明生物进化的趋势是:从简单到复杂,由低等到高等,从水生到陆生。

【点睛】各类生物化石在地层中按照一定顺序出现的事实证明了生物进化的趋势。

12. 演变 亲缘关系

【分析】生物进化论,是生物学最基本的理论之一,是指生物在变异、遗传与自然选择作用下的演变发展、物种淘汰和物种产生过程。地球上原来无生命,大约在30多亿年前,在一定的条件下,形成了原始生命。其后生物不断的进化,直至今天世界上存在着170多万个物种;生物进化论最早是由达尔文提出的,在其著作《物种起源》中有详细的论述。

【详解】地球上的生命是怎样起源的?现在地球上的各种生物是怎样来的,这些从来就是人们所关心的问题。关于这些问题有各种各样的解释,但归根结底可分成两大类:神创论和进化论。按照进化论的观点现在地球上的各种生物不是神创造的,而是由共同祖先经过漫长的时间演变而来的。因此各种生物之间有着或远或近的亲缘关系。

【点睛】关于生命起源的说法有很多,我们在学习的过程中,要弃其糟粕,取其精华。

13. 简单→复杂;低等→高等;水生→陆生 分析比较DNA和蛋白质的差异

【分析】化石都是生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的,化石是研究生物进化最直接的证据。

【详解】化石是指保存在岩层中地质历史时期的古生物遗物、遗物或生活遗迹。由于某种原因被深埋在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的。研究发现,不同的地层中埋藏着不同类型的生物化石:埋藏于较浅地层中的化石与现代生物结构比较相似,埋藏于较深地层中的化石与现代生物结构差别较大,并且越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多。这说明生物进化的趋势是:由低等到高等、从简单到复杂、从水生到陆生。因此,化石在地层按一定顺序出现的事实是生物进化最可靠最直接的证据;化石在地层中的分布说明了生物是经过 经过漫长的地质年代逐渐进化而来的,它反映了生物进化的顺序是:简单→复杂;低等→高等;水生→陆生。更先进更科学的推断生物间的亲缘关系的方法是通过分析比较DNA和蛋白质的差异。

【点睛】解题的关键是理解生物进化的规律。

14.由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生

【分析】在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据;化石在地层中出现的先后顺序,说明了生物的进化历程和进化趋势:由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。另外,科学家还发现在最古老的地层中是没有化石的,说明地球上最初是没有生命的。

【详解】“生命长河”展区的布置顺序通常是按照生物进化的时间顺序排列的,从最早出现的简单生物到后来出现的复杂生物,展示了生物进化的过程。这反映了生物由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生的进化规律。

15. 变异 繁殖 淘汰

【分析】达尔文认为:古代的长颈鹿存在着颈长和颈短、四肢长和四肢短的变异,这些变异是可以遗传的,四肢和颈长的能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;四肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会就更小,经过许多代以后,四肢和颈短的长颈鹿就被淘汰了,这样,长颈鹿一代代的进化下去,就成了今天我们看到的长颈鹿。

【详解】(1)从图中可以看出,古代的长颈鹿的前肢和颈,有的长,有的短,这是生物的变异现象,因此出现以上个体差异的原因是长颈鹿的祖先产了变异。

(2)从图中可以看出,在食物不足的情况下,颈和前肢长的个体能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代,这是适者生存;四肢和颈短的个体,吃不到高处的树叶,获得食物较少,导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会就更小,甚至死亡,这是不适者被淘汰。经过许多代后颈短些的长颈鹿就被淘汰了。

【点睛】解答此类题目的关键是理解自然选择的过程特点.达尔文关于长颈鹿进化过程的解释:变异→环境选择→适者生存。

16. 爬行类 硬骨鱼类 爬行类 鸟类 哺乳类 白垩

【分析】化石是由生物体的坚硬部分形成的,如植物茎的化石,动物的牙齿、骨骼、贝壳等的化石,有些化石则是生物体的印痕所形成的,如树叶的印痕化石,因此所有的化石都是生物的遗体、遗物(如卵、粪便等)或生活痕迹(如动物的脚印、爬迹等),由于某种原因被埋藏在地层中,经过若干万年的复杂变化而逐渐形成的。化石在地层中的分布有一定的规律。

【详解】(1)在中生代,地球上的爬行动物占绝对的优势,因此中生代又称作爬行动物时代。

(2)脊椎动物进化的历程:原始鱼类动物→原始两栖类动物→原始爬行类动物→(原始鸟类和原始哺乳类)。表中各类生物之间的进化趋势是:硬骨鱼类物→爬行类→鸟类和哺乳类。

(3)始祖鸟是迄今为止发现的最原始的鸟类,它可能出现在白垩纪。

【点睛】解答此类题目的关键是理解掌握化石的分布规律。

17. 胎盘 张裂 6500万年前恐龙突然灭绝后,哺乳动物开始兴起,其中一支就是有袋类动物,它们在以前的大洋洲、非洲、南极洲等地繁衍生长 大洋洲的自然环境适合有袋类动物繁衍生长;有袋类动物在生存斗争中占优势;缺少更高等的哺乳动物(或“缺少天敌”);大洋洲的环境变化不大;有袋类动物进化缓慢等

【分析】(1)胎盘呈扁圆形,是胎儿和母体交换物质的器官。胎盘靠近胎儿的一面附有脐带,脐带与胎儿相连。胎盘靠近母体的一面与母体的子宫内膜相连。胎盘内有许多绒毛,绒毛内有毛细血管,这些毛细血管与脐带内的血管相通,绒毛与绒毛之间则充满了母体的血液,胎儿和母体通过胎盘上的绒毛进行物质交换。

(2)现今大洋洲的形成是板块张裂的结果。

(3)6500万年前恐龙突然灭绝后,哺乳动物开始兴起,其中一支就是有袋类动物,它们在以前的大洋洲、非洲、南极洲等地繁衍生长。

(4)澳大利亚大陆孤立存在于南半球的海洋之中,自然条件比较单一,动物进化缓慢。据此解答。

【详解】(1)胎儿生活在子代内透明的羊水中,胎儿通过脐带、胎盘从母体获得所需要的营养物质和氧气,同时胎儿产生的二氧化碳等废物,也是通过脐带、胎盘经母体排出体外。因此胎儿发育过程中是通过胎盘从母体获得营养物质的,而图中有袋类动物没有这一完整的结构,所以“早产”。

(2)根据板块构造学说的观点可得,现今大洋洲的形成是板块张裂的结果。

(3)据题干中描述可得,在非洲、南极洲等地曾经出现有袋类动物的最可靠证据是:6500万年前恐龙突然灭绝后,哺乳动物开始兴起,其中一支就是有袋类动物,它们在以前的大洋洲、非洲、南极洲等地繁衍生长。

(4)古老的有袋类动物能在大洋洲生活至今,是因为大洋洲的自然环境适合有袋类动物繁衍生长;有袋类动物在生存斗争中占优势;缺少更高等的哺乳动物(或“缺少天敌”);大洋洲的环境变化不大;有袋类动物进化缓慢等。

【点睛】本题考查大陆漂移假说的相关知识点,解答此题的关键是熟记板块运动的特点及大陆漂移假说的特点,读图理解解答即可。

18. C 抗原 C

【分析】达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存,达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫自然选择,据此解答。

【详解】(1)细菌繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在抗生素刚被使用的时候,能够杀死大多数类型的细菌.但少数细菌由于变异而具有抵抗抗生素的特性(耐药的变异),不能被抗生素杀死而生存下来(适者生存),下一代就有更多的具有抗药性的个体,经过抗生素的长期选择,就形成了抗药性强细菌。因此,超级细菌对多数抗生素具有耐药性是抗生素不断选择的结果,A正确;在抗生素刚被使用的时候,能够杀死大多数类型的细菌.活下来的抗药性强的细菌,并将这些变异遗传给下一代,也就是细菌中原来就存在对抗生素具有耐药性的个体,B正确;生物的变异是不定向的,所以抗生素的选择是定向的,细菌的变异是不定向的,C错误;新品种抗生素的使用会影响超级细菌的进化,D正确。

(2)免疫是指人体的一种生理功能,人体依靠这种功能来识别自己和非己成分,从而破坏和排斥进入体内的抗原物质,或人体本身产生的损伤细胞和肿瘤细胞等,以维持人体内部环境的平衡和稳定。

(3)细菌的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱。使用抗生素时,把抗药性弱的细菌杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的细菌活下来,这叫适者生存,活下来的抗药性强的细菌,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用抗生素时,又把抗药性弱的细菌杀死,抗药性强的细菌活下来,这样经过抗生素的长期选择,使得有的细菌已不再受抗生素的影响了,就出现了现在所谓的“超级细菌”。因此“超级细菌”是指耐药性很强的细菌,A正确;“超级细菌”属于细菌,细菌细胞没有叶绿体,不能进行光合作用,必须依靠分解动植物遗体遗物中的有机物来获取能量维持生活,同时把有机物分解成二氧化碳、水和无机盐,被植物重新利用。因此在生态系统中扮演分解者,B正确;传染病是由病原体引起的,具有传染性和流行性的疾病。“超级细菌”可以使人或动物植物生病,是致病微生物;而传染源是散播病原体的人或动物,因此“超级细菌”属于病原体,C错误乙型肝炎的病原体是乙肝病毒,病毒无细胞结构,不能独立生活,只能寄生在其他活细胞中,从中获得营养物质,并进行繁殖,D正确。

【点睛】理解免疫的功能及细菌抗药性增强的原因是解答此类题目的关键

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第1章 演化的自然

- 第 1 节 人类对宇宙的认识

- 第 2 节 太阳系的形成和恒星的演化

- 第 3 节 地球的演化和生命的起源

- 第 4 节 生物的进化

- 第 5 节 遗传与进化

- 第2章 生物与环境

- 第 1 节 生物与环境的相互关系

- 第 2 节 种群

- 第 3 节 生物群落

- 第 4 节 生态系统的结构和功能

- 第 5 节 生态系统的稳定性

- 第3章 人的健康

- 第 1 节 健康

- 第 2 节 来自微生物的威胁

- 第 3 节 身体的防卫

- 第 4 节 非传染性疾病

- 第 5 节 人的运动系统和保健

- 第 6 节 健康生活

- 第4章 可持续发展

- 第 1 节 人类发展与环境问题

- 第 2 节 能源及其利用

- 第 3 节 低碳生活

- 第 4 节 实现可持续发展

- 研究性学习课题

- 一 调查人类对宇宙的认识

- 二 调查人群中的遗传病—色盲

- 三 探究影响鼠妇分布的环境因素

- 四 调查心血管疾病情况

- 五 调查本地区能源及其消耗情况