高中语文必修五人教 第3课 边城 课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文必修五人教 第3课 边城 课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 324.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-01 14:41:28 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。第一组1、《边城》一文仅仅只是作者对家乡古老民俗与当地人善良心地的歌咏吗?

2、本文有大量的心理描写,怎样灵活运用心理描写?第二组1、“落日向上游翠翠家中的那一方落去,黄昏把河面装饰了一层银色薄雾”,此描写有何好处?作者要借此表达什么?

2、为什么说岳云是傩神送的?

3、34段写翠翠误会邀请。这仅仅是为了让情节更丰富吗?还是要揭露什么现实问题呢?

4、作者刻画翠翠这个人物,有什么深刻目的?翠翠的性格特点,与当时的社会背景有什么联系?

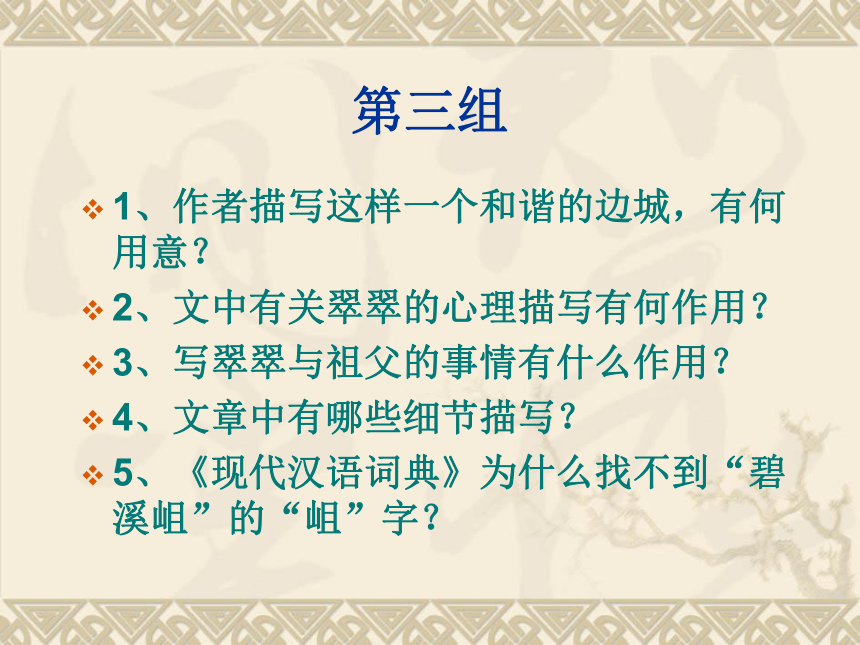

5、“傩师”在湘西那边非常的有威信,且做的事情都相对神秘,这个有封建成分吗?为什么现在傩师做的事情,有些都不能科学解释呢?“傩师”的选取标准是什么?第三组1、作者描写这样一个和谐的边城,有何用意?

2、文中有关翠翠的心理描写有何作用?

3、写翠翠与祖父的事情有什么作用?

4、文章中有哪些细节描写?

5、《现代汉语词典》为什么找不到“碧溪岨”的“岨”字?第四组1、在进城前老船夫为什么会问翠翠奇怪的问题?为什么他要找别人来陪孙女看划船?

2、文中写船会散了之后为什么还要描写吊脚楼上的人家和另一些划船行酒的声音?

3、文中为什么多次写到黄狗?

4、翠翠和老船夫的性格特点是什么?

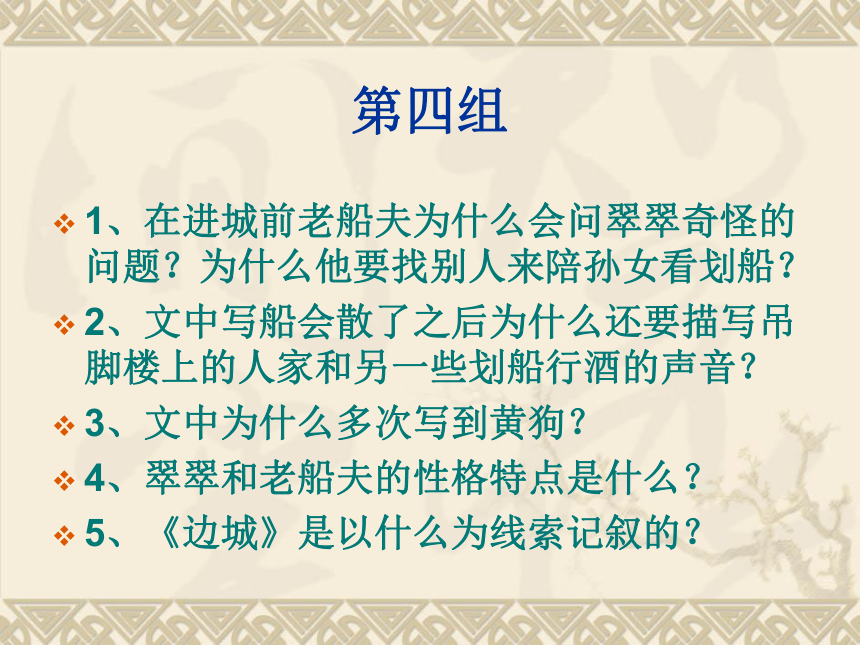

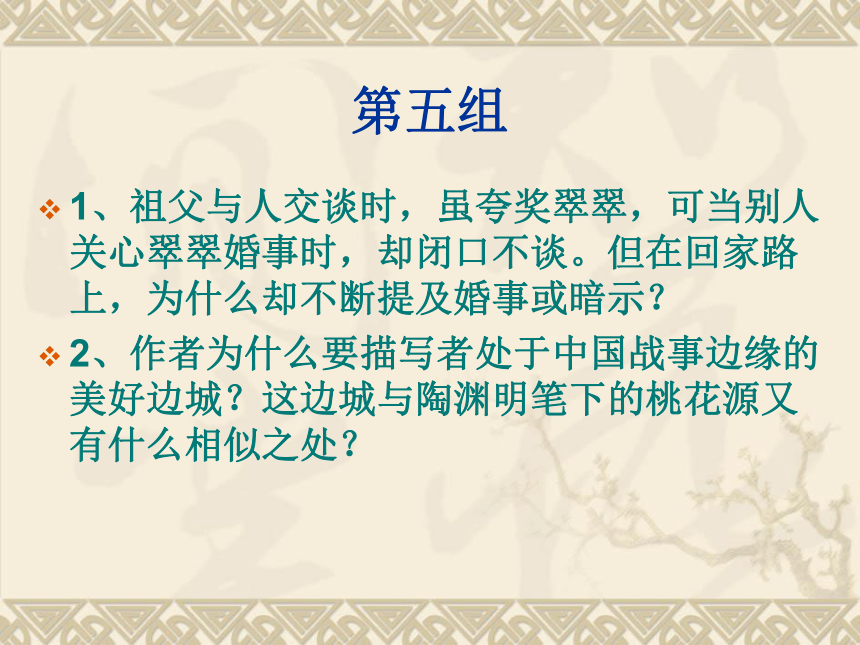

5、《边城》是以什么为线索记叙的?第五组1、祖父与人交谈时,虽夸奖翠翠,可当别人关心翠翠婚事时,却闭口不谈。但在回家路上,为什么却不断提及婚事或暗示?

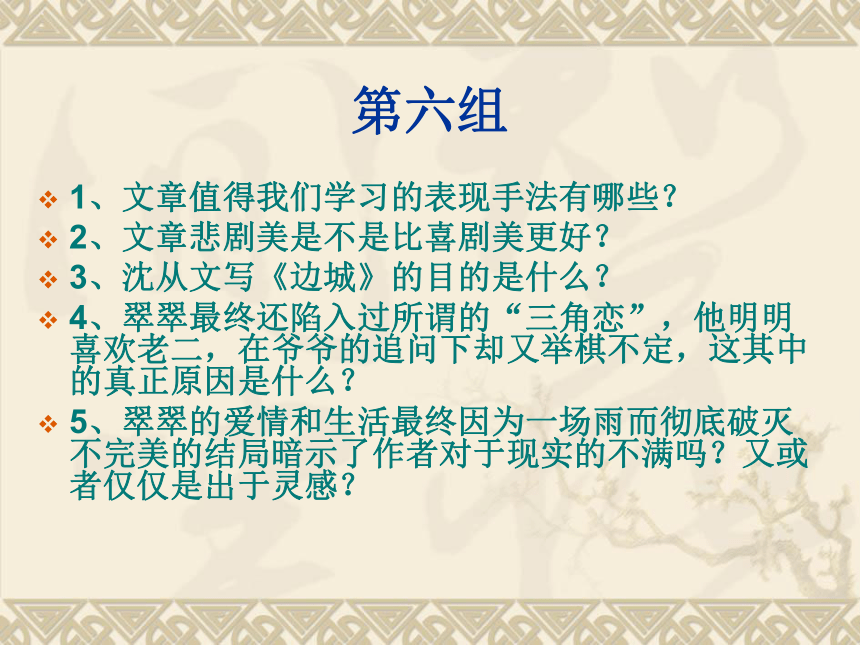

2、作者为什么要描写者处于中国战事边缘的美好边城?这边城与陶渊明笔下的桃花源又有什么相似之处?第六组1、文章值得我们学习的表现手法有哪些?

2、文章悲剧美是不是比喜剧美更好?

3、沈从文写《边城》的目的是什么?

4、翠翠最终还陷入过所谓的“三角恋”,他明明喜欢老二,在爷爷的追问下却又举棋不定,这其中的真正原因是什么?

5、翠翠的爱情和生活最终因为一场雨而彻底破灭不完美的结局暗示了作者对于现实的不满吗?又或者仅仅是出于灵感?第六组6、作者写一个如此恬淡幸福的环境,却让女主人公的快乐生活以悲剧结尾,这个结局寄予作者怎样的情感?

7、本文的“黄狗”有什么作用?有什么深刻含义?

8、结尾翠翠为什么要祖父吹《娘送女》曲子给她听?

9、祖父把手攀引着横缆,注目溪面升起的薄雾,仿佛看到了另外一种什么东西,轻轻地吁了一口气。“另外一种什么东西”到底是什么东西?为什么“吁了一口气”?第七组1、在被祖父委婉地问起婚事时,翠翠有什么样的心理?

2、文章是怎么样刻画翠翠这一形象的?是否象征着社会中的一类人?如果是,是哪一类人?

3、本文的中心思想是什么?

4、本文描绘了边城这一充满人性美的小城,谱写了翠翠的爱情故事,表达了作者什么样的情感?翠翠这一人物有怎样的特点?

5、作者可以写边城的人性美,有什么深刻含义?第八组1、《边城》与《桃花源记》所描写的世外桃源有何异同?

2、《边城》中多次描写大黄狗,这对文章有什么作用?

3、“人如其文,文如其人”。根据作者笔下的边城,我们可以了解到作者是一个什么样的人?

4、作者为何侧重于端午节的描写而不是春节?

5、沈从文先生说,他创作《边城》是为了表现一种人生形式。小说写的是何种人生形式?请作简要分析。第九组1、沈从文先生说,他创作《边城》是为了表现一种人生形式,是一种健康、优美、自然,而不悖于人性的人生形式。能否结合本文所学的内容将这种人生形式再具体化一点?

2、文中的翠翠是一个很有趣的人物。试分析其语言、细节。

3、“但是另外一件事,属于自己不关祖父的事,却使翠翠沉默了一个夜晚。”这句话中“另外一件事”是指什么事?

4、文章为什么只着重写端午节?

5、文中第19段倒数第二句描写”黄昏把河面装饰了一层银色薄雾”,为什么有薄雾?又为什么是银色?

6、《边城》是为了反映什么?为什么以翠翠的经历为文章内容?是什么促使沈从文写下这篇文章?

7、在第四章中,为什么要反复出现“假若爷爷死了”这些字眼?需要集中探究的问题(一)1、《边城》一文仅仅只是作者对家乡古老民俗与当地人善良心地的歌咏吗?(第一组)

2、作者描写这样一个和谐的边城,有何用意?(第三组)

3、作者为什么要描写这处于中国战事边缘的美好边城?这边城与陶渊明笔下的桃花源又有什么相似之处?(第五组)

4、沈从文写《边城》的目的是什么?(第六组)

5、作者写边城的人性美,有什么深刻含义?

6、《边城》是为了反映什么?为什么以翠翠的经历为文章内容?是什么促使沈从文写下这篇文章?

创作动机?走近作者(凤凰之子)①沱江少年 ;

②军旅生涯;

③闯荡北京;

④水边的抒情诗人(汪曾祺);

⑤甜酒·苦酒――沈从文的爱情生活;

⑥被流放的歌者。 走进边城(1)“边城”的概念;

①边城泛指地处边远的小镇,一般较为安静、闭塞,而《边城》虽然也说的是一个湘西边远小镇上的故事,但是它已在沈从文的笔下成为了一个“时间概念”“文化概念”。

②沈从文这样解释边城这个概念。“边城”是大城市的对立面,是“中国另外一个地方另外一种事情”。是沈从文先生在体会上流社会的腐朽生活和城里人“庸俗小气自私市侩”的风气之后,对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念”。 边城的创作动机 我要表现的本是一种“人生的形式”,一种“优美,健康而又不悖乎人性的人生形式”。我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类的”爱”字作一恰如其分的说明。需要集中探究的问题(二)1、“落日向上游翠翠家中的那一方落去,黄昏把河面装饰了一层银色薄雾”,此描写有何好处?作者要借此表达什么?(第二组)

2、作者为什么要描写这处于中国战事边缘的美好边城?这边城与陶渊明笔下的桃花源又有什么相似之处?(第五组)

3、文中第19段倒数第二句描写”黄昏把河面装饰了一层银色薄雾”,为什么有薄雾?又为什么是银色?(第九组)

鉴赏风景美 鉴赏风景美 只有民族的才是世界的。小说《伊豆的舞女》体现了日本文化,电影《大篷车》体现吉普赛民族的流浪文化。音乐《茉莉花》体现中国江南水乡文化,史诗《格桑尔王》体现藏族文化,那么《边城》如何体现湘西文化?请各自找出文中描写湘西风物的句子,体会湘西自然之美,然后小组交流,这些景物突出了边城的什么特点?需要集中探究的问题(三)1、《边城》一文仅仅只是作者对家乡古老民俗与当地人善良心地的歌咏吗?

2、作者描写这样一个和谐的边城,有何用意?

3、《边城》与《桃花源记》所描写的世外桃源有何异同?

4、作者为何侧重于端午节的描写而不是春节?

鉴赏风俗美边城的环境美,不仅体现在自然风景上,还体现在风俗美和人情美上。风俗美具体表现在哪些方面?请同学们结合文章谈一谈。需要集中探究的问题(四)1、34段写翠翠误会邀请。这仅仅是为了让情节更丰富吗?还是要揭露什么现实问题呢?

2、作者刻画翠翠这个人物,有什么深刻目的?翠翠的性格特点,与当时的社会背景有什么联系?

3、文中有关翠翠的心理描写有何作用?

4、写翠翠与祖父的事情有什么作用?

5、祖父与人交谈时,虽夸奖翠翠,可当别人关心翠翠婚事时,却闭口不谈。但在回家路上,为什么却不断提及婚事或暗示?

鉴赏人情美需要集中探究的问题(四)6、在被祖父委婉地问起婚事时,翠翠有什么样的心理?

7、文章是怎么样刻画翠翠这一形象的?是否象征着社会中的一类人?如果是,是哪一类人?

8、本文描绘了边城这一充满人性美的小城,谱写了翠翠的爱情故事,表达了作者什么样的情感?翠翠这一人物有怎样的特点?

9、文中的翠翠是一个很有趣的人物。试分析其语言、细节。

10、“但是另外一件事,属于自己不关祖父的事,却使翠翠沉默了一个夜晚。”这句话中“另外一件事”是指什么事?

鉴赏人情美思考探究1、本课节选部分围绕什么展开情节?

2、作者在充满诗意祥和的边城中,描绘了哪些人?他们之间是一种怎样的关系呢?

3、分组探究。根据不同关系,找出最能表现人性美的那些语言、动作、神态、心理的有关语句并进行鉴赏。需要集中探究的问题(五)1、《边城》一文仅仅只是作者对家乡古老民俗与当地人善良心地的歌咏吗?

2、作者描写这样一个和谐的边城,有何用意?

3、作者为什么要描写者处于中国战事边缘的美好边城?这边城与陶渊明笔下的桃花源又有什么相似之处?

4、沈从文写《边城》的目的是什么?

5、沈从文先生说,他创作《边城》是为了表现一种人生形式,是一种健康、优美、自然,而不悖于人性的人生形式。能否结合本文所学的内容将这种人生形式再具体化一点?

鉴赏小说的主题思考探究1、如果请同学们用一个字(或一个词)概括边城的特点,你会用一个什么字(或词)呢?

2、沈从文想通过美丽的边城,告诉我们什么呢?这样的边城的对立面是什么样的?现实生活中有这样的边城存在吗?(总结主题) 明确:沈从文创作《边城》的用意在于要跟两种现实进行对照:一是用边城人的淳朴、善良、正直、热情跟都市上流社会的虚伪、懦弱、自私、势利、男盗女娼对照;二是把湘西社会的“过去”与“当前”对照,即把过去的“人情美”与今天的“唯实唯利的人生观”对照。表达他对故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。主题分析品味小说的语言美:1、请同学们说说,读后最喜欢哪些文字?为什么?

2、讨论:归纳课文的语言特色。沈从文有“文字魔术师”之称,他非常注重语言的锤炼。1、典雅型。典雅性主要体现在作者的描述性语言上,这种语言有着诗歌的意境,哲理的隽永,而且其中自然夹杂着的一些文言词语,更具有一种古典的精美。作者“极力避去文字表面的热情”,很少议论和直抒胸臆的抒情,对湘西边地的风景、风俗和人情娓娓道来,使你不知不觉被引进一个特异的艺术境地,被陶醉感染,受到美的享受和教益。2、口语化。小说中大量使用口语,即作者说过的那种“水上人的语言”和“充满泥土气息”的语言,句子简短,呈现出单纯古朴的美,适应了小说淳厚古朴的内容。诸如“大老”“二老”“过路”“闪不知”等等,这些语言是构成小说风俗人情画卷的重要形式,又使小说散发出浓烈的湘西边地的泥土气息。“在素淡之中自有明澈的光辉,质朴之中自有蕴藉隽永之致”。 “边城的语言是沈从文盛年的语言,最好的语言。既不似初期那样的放笔横扫,不加节制;也不似后期那样过于雕琢,流于晦涩。这时期的语言,每一句都“鼓立”饱满,充满水分,酸甜合度,象一篮新摘的烟台玛瑙樱桃。”——汪曾祺特点:自然流畅,明白如话。写景优美舒展, 写人亲切真挚,叙事更是如歌如诵,和如诗如画的景物配合得非常和谐。语言分析 风景美风俗美人性美语言美 中国古典小说喜欢用草蛇灰线的技法,前后情节往往有一定的照应,前文为后文埋下伏笔,如:1、翠翠梦见自己在山崖摘虎耳草——

外公给翠翠讲父母的故事

2、翠翠问外公“万一我跑了呢”——

翠翠想坐船下桃源县过洞庭湖让外公寻找

3、最后翠翠说“我又摘了一把虎耳草了。”——

翠翠梦见摘虎耳草“不知道把这个东西交给谁去”。

4、外公所唱的歌便是那晚上听来的——

傩送唱了一夜的歌结构分析拓展探究1、小说结尾有一句“这个人(傩送)也许永远不回来了,也许明天回来!”,你认为“那个人”会不会回来?为什么要说“也许”?这种未知结构的结尾体现了作者怎样的艺术观?

2、边城的人们是那样的善良、纯真,翠翠的爱情为什么会以悲剧结束?

3、试从小说的角度,谈谈《边城》与《祝福》或《林教头风雪山神庙》的区别。

4、文中设置摆渡的情节有什么象征意味?

5、既然本文作者充满“爱”写了人间的爱和真情,为何不以爱或与真情有关的词语作题目,而以“边城”为题?回头思考“人如其文,文如其人”。根据作者笔下的边城,我们可以了解到作者是一个什么样的人?

2、本文有大量的心理描写,怎样灵活运用心理描写?第二组1、“落日向上游翠翠家中的那一方落去,黄昏把河面装饰了一层银色薄雾”,此描写有何好处?作者要借此表达什么?

2、为什么说岳云是傩神送的?

3、34段写翠翠误会邀请。这仅仅是为了让情节更丰富吗?还是要揭露什么现实问题呢?

4、作者刻画翠翠这个人物,有什么深刻目的?翠翠的性格特点,与当时的社会背景有什么联系?

5、“傩师”在湘西那边非常的有威信,且做的事情都相对神秘,这个有封建成分吗?为什么现在傩师做的事情,有些都不能科学解释呢?“傩师”的选取标准是什么?第三组1、作者描写这样一个和谐的边城,有何用意?

2、文中有关翠翠的心理描写有何作用?

3、写翠翠与祖父的事情有什么作用?

4、文章中有哪些细节描写?

5、《现代汉语词典》为什么找不到“碧溪岨”的“岨”字?第四组1、在进城前老船夫为什么会问翠翠奇怪的问题?为什么他要找别人来陪孙女看划船?

2、文中写船会散了之后为什么还要描写吊脚楼上的人家和另一些划船行酒的声音?

3、文中为什么多次写到黄狗?

4、翠翠和老船夫的性格特点是什么?

5、《边城》是以什么为线索记叙的?第五组1、祖父与人交谈时,虽夸奖翠翠,可当别人关心翠翠婚事时,却闭口不谈。但在回家路上,为什么却不断提及婚事或暗示?

2、作者为什么要描写者处于中国战事边缘的美好边城?这边城与陶渊明笔下的桃花源又有什么相似之处?第六组1、文章值得我们学习的表现手法有哪些?

2、文章悲剧美是不是比喜剧美更好?

3、沈从文写《边城》的目的是什么?

4、翠翠最终还陷入过所谓的“三角恋”,他明明喜欢老二,在爷爷的追问下却又举棋不定,这其中的真正原因是什么?

5、翠翠的爱情和生活最终因为一场雨而彻底破灭不完美的结局暗示了作者对于现实的不满吗?又或者仅仅是出于灵感?第六组6、作者写一个如此恬淡幸福的环境,却让女主人公的快乐生活以悲剧结尾,这个结局寄予作者怎样的情感?

7、本文的“黄狗”有什么作用?有什么深刻含义?

8、结尾翠翠为什么要祖父吹《娘送女》曲子给她听?

9、祖父把手攀引着横缆,注目溪面升起的薄雾,仿佛看到了另外一种什么东西,轻轻地吁了一口气。“另外一种什么东西”到底是什么东西?为什么“吁了一口气”?第七组1、在被祖父委婉地问起婚事时,翠翠有什么样的心理?

2、文章是怎么样刻画翠翠这一形象的?是否象征着社会中的一类人?如果是,是哪一类人?

3、本文的中心思想是什么?

4、本文描绘了边城这一充满人性美的小城,谱写了翠翠的爱情故事,表达了作者什么样的情感?翠翠这一人物有怎样的特点?

5、作者可以写边城的人性美,有什么深刻含义?第八组1、《边城》与《桃花源记》所描写的世外桃源有何异同?

2、《边城》中多次描写大黄狗,这对文章有什么作用?

3、“人如其文,文如其人”。根据作者笔下的边城,我们可以了解到作者是一个什么样的人?

4、作者为何侧重于端午节的描写而不是春节?

5、沈从文先生说,他创作《边城》是为了表现一种人生形式。小说写的是何种人生形式?请作简要分析。第九组1、沈从文先生说,他创作《边城》是为了表现一种人生形式,是一种健康、优美、自然,而不悖于人性的人生形式。能否结合本文所学的内容将这种人生形式再具体化一点?

2、文中的翠翠是一个很有趣的人物。试分析其语言、细节。

3、“但是另外一件事,属于自己不关祖父的事,却使翠翠沉默了一个夜晚。”这句话中“另外一件事”是指什么事?

4、文章为什么只着重写端午节?

5、文中第19段倒数第二句描写”黄昏把河面装饰了一层银色薄雾”,为什么有薄雾?又为什么是银色?

6、《边城》是为了反映什么?为什么以翠翠的经历为文章内容?是什么促使沈从文写下这篇文章?

7、在第四章中,为什么要反复出现“假若爷爷死了”这些字眼?需要集中探究的问题(一)1、《边城》一文仅仅只是作者对家乡古老民俗与当地人善良心地的歌咏吗?(第一组)

2、作者描写这样一个和谐的边城,有何用意?(第三组)

3、作者为什么要描写这处于中国战事边缘的美好边城?这边城与陶渊明笔下的桃花源又有什么相似之处?(第五组)

4、沈从文写《边城》的目的是什么?(第六组)

5、作者写边城的人性美,有什么深刻含义?

6、《边城》是为了反映什么?为什么以翠翠的经历为文章内容?是什么促使沈从文写下这篇文章?

创作动机?走近作者(凤凰之子)①沱江少年 ;

②军旅生涯;

③闯荡北京;

④水边的抒情诗人(汪曾祺);

⑤甜酒·苦酒――沈从文的爱情生活;

⑥被流放的歌者。 走进边城(1)“边城”的概念;

①边城泛指地处边远的小镇,一般较为安静、闭塞,而《边城》虽然也说的是一个湘西边远小镇上的故事,但是它已在沈从文的笔下成为了一个“时间概念”“文化概念”。

②沈从文这样解释边城这个概念。“边城”是大城市的对立面,是“中国另外一个地方另外一种事情”。是沈从文先生在体会上流社会的腐朽生活和城里人“庸俗小气自私市侩”的风气之后,对其故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念”。 边城的创作动机 我要表现的本是一种“人生的形式”,一种“优美,健康而又不悖乎人性的人生形式”。我主意不在领导读者去桃源旅行,却想借重桃源上行七百里路酉水流域一个小城市中几个愚夫俗子,被一件普通人事牵连在一处时,各人应得的一分哀乐,为人类的”爱”字作一恰如其分的说明。需要集中探究的问题(二)1、“落日向上游翠翠家中的那一方落去,黄昏把河面装饰了一层银色薄雾”,此描写有何好处?作者要借此表达什么?(第二组)

2、作者为什么要描写这处于中国战事边缘的美好边城?这边城与陶渊明笔下的桃花源又有什么相似之处?(第五组)

3、文中第19段倒数第二句描写”黄昏把河面装饰了一层银色薄雾”,为什么有薄雾?又为什么是银色?(第九组)

鉴赏风景美 鉴赏风景美 只有民族的才是世界的。小说《伊豆的舞女》体现了日本文化,电影《大篷车》体现吉普赛民族的流浪文化。音乐《茉莉花》体现中国江南水乡文化,史诗《格桑尔王》体现藏族文化,那么《边城》如何体现湘西文化?请各自找出文中描写湘西风物的句子,体会湘西自然之美,然后小组交流,这些景物突出了边城的什么特点?需要集中探究的问题(三)1、《边城》一文仅仅只是作者对家乡古老民俗与当地人善良心地的歌咏吗?

2、作者描写这样一个和谐的边城,有何用意?

3、《边城》与《桃花源记》所描写的世外桃源有何异同?

4、作者为何侧重于端午节的描写而不是春节?

鉴赏风俗美边城的环境美,不仅体现在自然风景上,还体现在风俗美和人情美上。风俗美具体表现在哪些方面?请同学们结合文章谈一谈。需要集中探究的问题(四)1、34段写翠翠误会邀请。这仅仅是为了让情节更丰富吗?还是要揭露什么现实问题呢?

2、作者刻画翠翠这个人物,有什么深刻目的?翠翠的性格特点,与当时的社会背景有什么联系?

3、文中有关翠翠的心理描写有何作用?

4、写翠翠与祖父的事情有什么作用?

5、祖父与人交谈时,虽夸奖翠翠,可当别人关心翠翠婚事时,却闭口不谈。但在回家路上,为什么却不断提及婚事或暗示?

鉴赏人情美需要集中探究的问题(四)6、在被祖父委婉地问起婚事时,翠翠有什么样的心理?

7、文章是怎么样刻画翠翠这一形象的?是否象征着社会中的一类人?如果是,是哪一类人?

8、本文描绘了边城这一充满人性美的小城,谱写了翠翠的爱情故事,表达了作者什么样的情感?翠翠这一人物有怎样的特点?

9、文中的翠翠是一个很有趣的人物。试分析其语言、细节。

10、“但是另外一件事,属于自己不关祖父的事,却使翠翠沉默了一个夜晚。”这句话中“另外一件事”是指什么事?

鉴赏人情美思考探究1、本课节选部分围绕什么展开情节?

2、作者在充满诗意祥和的边城中,描绘了哪些人?他们之间是一种怎样的关系呢?

3、分组探究。根据不同关系,找出最能表现人性美的那些语言、动作、神态、心理的有关语句并进行鉴赏。需要集中探究的问题(五)1、《边城》一文仅仅只是作者对家乡古老民俗与当地人善良心地的歌咏吗?

2、作者描写这样一个和谐的边城,有何用意?

3、作者为什么要描写者处于中国战事边缘的美好边城?这边城与陶渊明笔下的桃花源又有什么相似之处?

4、沈从文写《边城》的目的是什么?

5、沈从文先生说,他创作《边城》是为了表现一种人生形式,是一种健康、优美、自然,而不悖于人性的人生形式。能否结合本文所学的内容将这种人生形式再具体化一点?

鉴赏小说的主题思考探究1、如果请同学们用一个字(或一个词)概括边城的特点,你会用一个什么字(或词)呢?

2、沈从文想通过美丽的边城,告诉我们什么呢?这样的边城的对立面是什么样的?现实生活中有这样的边城存在吗?(总结主题) 明确:沈从文创作《边城》的用意在于要跟两种现实进行对照:一是用边城人的淳朴、善良、正直、热情跟都市上流社会的虚伪、懦弱、自私、势利、男盗女娼对照;二是把湘西社会的“过去”与“当前”对照,即把过去的“人情美”与今天的“唯实唯利的人生观”对照。表达他对故乡未完全被现代物质文明摧毁的淳朴民风的怀念。主题分析品味小说的语言美:1、请同学们说说,读后最喜欢哪些文字?为什么?

2、讨论:归纳课文的语言特色。沈从文有“文字魔术师”之称,他非常注重语言的锤炼。1、典雅型。典雅性主要体现在作者的描述性语言上,这种语言有着诗歌的意境,哲理的隽永,而且其中自然夹杂着的一些文言词语,更具有一种古典的精美。作者“极力避去文字表面的热情”,很少议论和直抒胸臆的抒情,对湘西边地的风景、风俗和人情娓娓道来,使你不知不觉被引进一个特异的艺术境地,被陶醉感染,受到美的享受和教益。2、口语化。小说中大量使用口语,即作者说过的那种“水上人的语言”和“充满泥土气息”的语言,句子简短,呈现出单纯古朴的美,适应了小说淳厚古朴的内容。诸如“大老”“二老”“过路”“闪不知”等等,这些语言是构成小说风俗人情画卷的重要形式,又使小说散发出浓烈的湘西边地的泥土气息。“在素淡之中自有明澈的光辉,质朴之中自有蕴藉隽永之致”。 “边城的语言是沈从文盛年的语言,最好的语言。既不似初期那样的放笔横扫,不加节制;也不似后期那样过于雕琢,流于晦涩。这时期的语言,每一句都“鼓立”饱满,充满水分,酸甜合度,象一篮新摘的烟台玛瑙樱桃。”——汪曾祺特点:自然流畅,明白如话。写景优美舒展, 写人亲切真挚,叙事更是如歌如诵,和如诗如画的景物配合得非常和谐。语言分析 风景美风俗美人性美语言美 中国古典小说喜欢用草蛇灰线的技法,前后情节往往有一定的照应,前文为后文埋下伏笔,如:1、翠翠梦见自己在山崖摘虎耳草——

外公给翠翠讲父母的故事

2、翠翠问外公“万一我跑了呢”——

翠翠想坐船下桃源县过洞庭湖让外公寻找

3、最后翠翠说“我又摘了一把虎耳草了。”——

翠翠梦见摘虎耳草“不知道把这个东西交给谁去”。

4、外公所唱的歌便是那晚上听来的——

傩送唱了一夜的歌结构分析拓展探究1、小说结尾有一句“这个人(傩送)也许永远不回来了,也许明天回来!”,你认为“那个人”会不会回来?为什么要说“也许”?这种未知结构的结尾体现了作者怎样的艺术观?

2、边城的人们是那样的善良、纯真,翠翠的爱情为什么会以悲剧结束?

3、试从小说的角度,谈谈《边城》与《祝福》或《林教头风雪山神庙》的区别。

4、文中设置摆渡的情节有什么象征意味?

5、既然本文作者充满“爱”写了人间的爱和真情,为何不以爱或与真情有关的词语作题目,而以“边城”为题?回头思考“人如其文,文如其人”。根据作者笔下的边城,我们可以了解到作者是一个什么样的人?