高中语文必修五人教 第9课 说“木叶” 课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文必修五人教 第9课 说“木叶” 课件(共39张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-01 14:51:39 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。

不尽长江滚滚来

登高杜甫无边落木萧萧下

说“木叶”林庚选自《唐诗综论》,

是以诗歌艺术手法为探究对象的文艺理论。 清华大学中文系教授,既是诗人,又是学者。在唐诗和楚辞的研究中卓有建树,提出了著名的“盛唐气象”。林庚 送给大家一首诗——读书切戒在慌忙,

涵咏功夫兴味长。

未晓不妨权放过,

切身须要急思量。

----《陆象山文集》阅读文章,学会快速阅读· 删去例子

· 划记观点

· 整理脉络一、(1-2)陈述现象、提出疑问:

“木叶”为何被诗人钟爱。

二、(3-6)解答疑问:

“木”与“树”不同的两个艺术特征。

三、(7)作出结论:

“木”与“树”一字千里。结 构 梳 理品读课文阅读1~3段,思考:作者列举了我国古代诗歌史上的一个什么现象?

“木叶”成为诗人笔下钟爱的形象。整体感知1、初读课文,思考:问题中所说的“木叶”是什么?2、文中阐述“木叶”意味的是哪几段?

(4~6段)

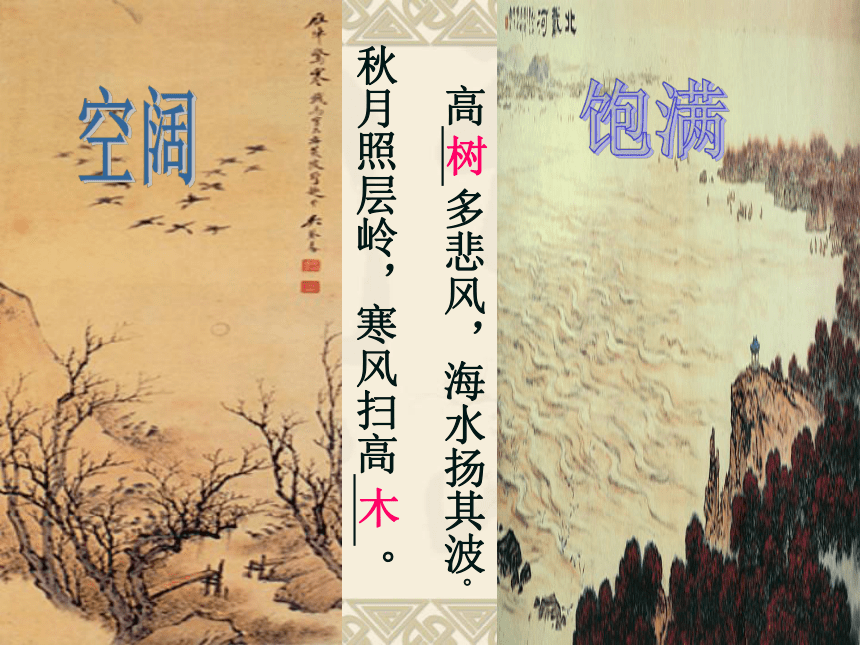

3、自读第4~6段,思考:古代诗歌中为什么用“木叶”不用“树叶”?从课文看,“木”与“树”的意味有什么异同?你从中悟出了什么道理?秋月照层岭,寒风扫高 。高 多悲风,海水扬其波。空阔饱满木树午 阴 嘉 ︳ 清 圆树午 阴 嘉 ︳ 清 圆木浓密繁华疏朗绵密根据上面的认识,讨论:结合课文内容,从特征、意味和适用场合等方面找出“树”与“木”的不同。 树木叶茂

碧绿湿润 疏朗

晴空的秋风叶落的时节稀疏

微黄干燥

饱满

浓阴的春夏气息其二,“木”不但让我们容易想到树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色。 “木”的两个艺术特征其一,“木”比“树”更显得单纯,它仿佛本身就含有一个落叶的因素;美女妖且闲,采桑歧路间。柔条何冉冉, 何翩翩。

——曹植《美女篇》春夏之交饱含水分的繁密的叶子。静夜四无邻,荒居旧业贫。

雨中 树,灯下白头人。

——司空曙《喜外弟卢纶见宿》微黄而不飘零,因雨而湿润着。落叶黄叶袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下 飘零中透些微黄 体会感觉是否一样? 树(叶)—— 繁茂的枝叶、密密层层、浓阴、饱满

木 叶 —— 空阔、疏朗、微黄、干燥

落 叶 —— 繁密、湿润、缺少飘零之意

落 木 —— 空阔,无“绵密”(柔和紧密)之意

总结:第7段的主要内容?小结。说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

木叶—————————————

︳ ︳

相去无几——— ———一字千里

︳ ︳

树叶————————————— 概念艺术形象疏朗绵密暗示性第7段的主要内容?全文结构:引题——主体——小结诗歌语言的暗示性 读诗,要读出躲在概念后面的语言的暗示性,从概念领域进入到艺术形象领域,才能读出诗歌丰富的内涵。文化心理暗示文化传统:历代文学作品、典故所构成的文化氛围。生活常识暗示思考 课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,而标题却拟为 “说‘木叶’” ,若改为 “谈谈诗歌语言的暗示性” ,你以为如何? 标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性” ,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术论文。而标题拟为 “说‘木叶’” ,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。 作者既是一位深谙诗歌妙道的学者,又是一位畅游诗歌海洋的高手,文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句,揣摩一下这对于阐发道理起了怎样的作用?一是作引子,引出议论话题;

二是作为例证,使得析理有凭有据;

三是调节文气,更增添了文章的文化内涵。诗歌是激情和想像的艺术。只有用你的激情与想像去品读,“诗”的感觉才会喷涌而出。——赠言拓展训练 古诗中有许多耐人寻味的意象,它们如“木叶”一样,成为难以言传的精妙语言,具有相对稳定的情感内涵,如“月”“梅”“柳”“菊”“梧桐” “鸿雁”“杜鹃”等。 “风流总被雨打风吹去”“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”忧愁的情绪离别之情夜闻归雁生相思,病入新年感物华”采菊东篱下,悠然见南山“杜鹃夜半犹啼血 ”忧国志士 思乡脱俗之境 拓展训练“墙角数枝梅,凌寒独自开”圣洁 、坚贞 感知下列诗句,请辨别“青”与 “绿”意味的不同青青河畔草,郁郁园中柳

杨柳东风树,青青夹御河

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝

风回小院庭芜绿,柳眼春相续

春晚绿野秀,岩高白云屯

大概由于绿指的是具体的现实的世界,

而青则仿佛带有某种概括性的深远意义。

绿原是一种谐和的色调,在万紫千红的春天,绿乃是多样统一的典范。而青则更为单纯,凝净,清醒,永久,松树因此就都称为青松。

所谓青山绿水,何尝不正是两种性格的说明呢……

梅 花

[宋]王安石

墙角数枝梅,

凌寒独自开。

遥知不是雪,

为有暗香来。凌寒:冒着严寒。

暗香:清幽的香气。卜算子 咏梅 陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。卜算子 咏梅 毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

王诗:表现梅“凌寒独自开”的高贵品格。古人把松竹梅誉为“岁寒三友”,高贵圣洁的象征,表现的是我国传统的文化精神。陆词:表达的是“寂寞开无主”的无奈,“黄昏独自愁”的凄凉心境,以及“只有香如故”的孤傲和清高。毛词:赞颂梅达观坚定和高贵纯洁,词中有一种超越时空的赞美和豪放乐观,振奋人心。其它咏梅名句不受尘埃半点侵,竹篱茅舍自甘心。

王淇《梅》不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。

王冕《墨梅》梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

卢梅坡《雪梅》疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。 ——写梅之风韵(宋.林逋)

雪满山中高士卧,月明林下美人来。 ——状梅之精神(明.高启)

万花敢向雪中出,一树独先天下春。 ——道梅之气节(元.杨维桢) 其它咏梅名句 读诗,要读出躲在概念后面的语言的暗示性,从概念领域进入到艺术形象领域,才能读出诗歌丰富的内涵。暗示生活常识暗示文化心理暗示文化传统:历代文学作品、典故所构成的文化氛围。明月—清朗之月秋月—冷寂之月残月—伤离之月冷月—凄清之月千 秋 “月” 影“明月松间照,清泉石上流”“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”“今宵酒醒何处,杨柳岸、晓风残月”“二十四桥仍在,波心荡、冷月无声”柳今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月。

昔我往矣,杨柳依依。月无言独上西楼,月如钩。

举头望明月,低头思故乡。

小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。传统意象凝固性 咏柳

贺知章

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。《垂柳》

唐彦谦

绊惹春风别有情,世间谁敢斗轻盈。

楚王江畔无端种,饿损纤腰学不成。《堤上柳》

戴叔伦

垂柳万条丝,春来织别离。

行人攀折处,是妾断肠时。《折杨柳》

施肩吾

伤见路旁杨柳春,一重折尽一重新。

今年还折去年处,不送去年离别人。再见!

不尽长江滚滚来

登高杜甫无边落木萧萧下

说“木叶”林庚选自《唐诗综论》,

是以诗歌艺术手法为探究对象的文艺理论。 清华大学中文系教授,既是诗人,又是学者。在唐诗和楚辞的研究中卓有建树,提出了著名的“盛唐气象”。林庚 送给大家一首诗——读书切戒在慌忙,

涵咏功夫兴味长。

未晓不妨权放过,

切身须要急思量。

----《陆象山文集》阅读文章,学会快速阅读· 删去例子

· 划记观点

· 整理脉络一、(1-2)陈述现象、提出疑问:

“木叶”为何被诗人钟爱。

二、(3-6)解答疑问:

“木”与“树”不同的两个艺术特征。

三、(7)作出结论:

“木”与“树”一字千里。结 构 梳 理品读课文阅读1~3段,思考:作者列举了我国古代诗歌史上的一个什么现象?

“木叶”成为诗人笔下钟爱的形象。整体感知1、初读课文,思考:问题中所说的“木叶”是什么?2、文中阐述“木叶”意味的是哪几段?

(4~6段)

3、自读第4~6段,思考:古代诗歌中为什么用“木叶”不用“树叶”?从课文看,“木”与“树”的意味有什么异同?你从中悟出了什么道理?秋月照层岭,寒风扫高 。高 多悲风,海水扬其波。空阔饱满木树午 阴 嘉 ︳ 清 圆树午 阴 嘉 ︳ 清 圆木浓密繁华疏朗绵密根据上面的认识,讨论:结合课文内容,从特征、意味和适用场合等方面找出“树”与“木”的不同。 树木叶茂

碧绿湿润 疏朗

晴空的秋风叶落的时节稀疏

微黄干燥

饱满

浓阴的春夏气息其二,“木”不但让我们容易想到树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色。 “木”的两个艺术特征其一,“木”比“树”更显得单纯,它仿佛本身就含有一个落叶的因素;美女妖且闲,采桑歧路间。柔条何冉冉, 何翩翩。

——曹植《美女篇》春夏之交饱含水分的繁密的叶子。静夜四无邻,荒居旧业贫。

雨中 树,灯下白头人。

——司空曙《喜外弟卢纶见宿》微黄而不飘零,因雨而湿润着。落叶黄叶袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下 飘零中透些微黄 体会感觉是否一样? 树(叶)—— 繁茂的枝叶、密密层层、浓阴、饱满

木 叶 —— 空阔、疏朗、微黄、干燥

落 叶 —— 繁密、湿润、缺少飘零之意

落 木 —— 空阔,无“绵密”(柔和紧密)之意

总结:第7段的主要内容?小结。说明“木叶”与“树叶”在概念上相差无几,在艺术形象上的差别几乎是一字千里。

木叶—————————————

︳ ︳

相去无几——— ———一字千里

︳ ︳

树叶————————————— 概念艺术形象疏朗绵密暗示性第7段的主要内容?全文结构:引题——主体——小结诗歌语言的暗示性 读诗,要读出躲在概念后面的语言的暗示性,从概念领域进入到艺术形象领域,才能读出诗歌丰富的内涵。文化心理暗示文化传统:历代文学作品、典故所构成的文化氛围。生活常识暗示思考 课文所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,而标题却拟为 “说‘木叶’” ,若改为 “谈谈诗歌语言的暗示性” ,你以为如何? 标题若拟为“谈谈诗歌语言的暗示性” ,整个文章的行文思路就要改变,它可能就要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术论文。而标题拟为 “说‘木叶’” ,就可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”诗句的品读玩味中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读心理。 作者既是一位深谙诗歌妙道的学者,又是一位畅游诗歌海洋的高手,文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句,揣摩一下这对于阐发道理起了怎样的作用?一是作引子,引出议论话题;

二是作为例证,使得析理有凭有据;

三是调节文气,更增添了文章的文化内涵。诗歌是激情和想像的艺术。只有用你的激情与想像去品读,“诗”的感觉才会喷涌而出。——赠言拓展训练 古诗中有许多耐人寻味的意象,它们如“木叶”一样,成为难以言传的精妙语言,具有相对稳定的情感内涵,如“月”“梅”“柳”“菊”“梧桐” “鸿雁”“杜鹃”等。 “风流总被雨打风吹去”“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”忧愁的情绪离别之情夜闻归雁生相思,病入新年感物华”采菊东篱下,悠然见南山“杜鹃夜半犹啼血 ”忧国志士 思乡脱俗之境 拓展训练“墙角数枝梅,凌寒独自开”圣洁 、坚贞 感知下列诗句,请辨别“青”与 “绿”意味的不同青青河畔草,郁郁园中柳

杨柳东风树,青青夹御河

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝

风回小院庭芜绿,柳眼春相续

春晚绿野秀,岩高白云屯

大概由于绿指的是具体的现实的世界,

而青则仿佛带有某种概括性的深远意义。

绿原是一种谐和的色调,在万紫千红的春天,绿乃是多样统一的典范。而青则更为单纯,凝净,清醒,永久,松树因此就都称为青松。

所谓青山绿水,何尝不正是两种性格的说明呢……

梅 花

[宋]王安石

墙角数枝梅,

凌寒独自开。

遥知不是雪,

为有暗香来。凌寒:冒着严寒。

暗香:清幽的香气。卜算子 咏梅 陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。卜算子 咏梅 毛泽东

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。待到山花烂漫时,她在丛中笑。

王诗:表现梅“凌寒独自开”的高贵品格。古人把松竹梅誉为“岁寒三友”,高贵圣洁的象征,表现的是我国传统的文化精神。陆词:表达的是“寂寞开无主”的无奈,“黄昏独自愁”的凄凉心境,以及“只有香如故”的孤傲和清高。毛词:赞颂梅达观坚定和高贵纯洁,词中有一种超越时空的赞美和豪放乐观,振奋人心。其它咏梅名句不受尘埃半点侵,竹篱茅舍自甘心。

王淇《梅》不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。

王冕《墨梅》梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

卢梅坡《雪梅》疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。 ——写梅之风韵(宋.林逋)

雪满山中高士卧,月明林下美人来。 ——状梅之精神(明.高启)

万花敢向雪中出,一树独先天下春。 ——道梅之气节(元.杨维桢) 其它咏梅名句 读诗,要读出躲在概念后面的语言的暗示性,从概念领域进入到艺术形象领域,才能读出诗歌丰富的内涵。暗示生活常识暗示文化心理暗示文化传统:历代文学作品、典故所构成的文化氛围。明月—清朗之月秋月—冷寂之月残月—伤离之月冷月—凄清之月千 秋 “月” 影“明月松间照,清泉石上流”“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”“今宵酒醒何处,杨柳岸、晓风残月”“二十四桥仍在,波心荡、冷月无声”柳今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月。

昔我往矣,杨柳依依。月无言独上西楼,月如钩。

举头望明月,低头思故乡。

小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。传统意象凝固性 咏柳

贺知章

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。《垂柳》

唐彦谦

绊惹春风别有情,世间谁敢斗轻盈。

楚王江畔无端种,饿损纤腰学不成。《堤上柳》

戴叔伦

垂柳万条丝,春来织别离。

行人攀折处,是妾断肠时。《折杨柳》

施肩吾

伤见路旁杨柳春,一重折尽一重新。

今年还折去年处,不送去年离别人。再见!