八年级上册7《藤野先生》课件(共61张PPT)

文档属性

| 名称 | 八年级上册7《藤野先生》课件(共61张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-05-21 09:29:27 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

藤野先生

鲁迅

新课导入

从幼儿园到小学,再到初中,老师们一路陪伴着大家成长,其中哪位老师给你留下了深刻的印象呢?

鲁迅在日本留学期间,遇到一位令他终身难忘的老师。他是谁呢?今天,让我们一起来认识这位老师吧。

学习目标

1.学习选取典型事例和抓住主要人物特征刻画人物形象、突出人物品质的写法。(重点)

2.把握本文的线索,体味含义丰富的语言,特别是反语的作用。(难点)

3.学习藤野先生的高贵品质,理解作者“弃医从文”的原因。

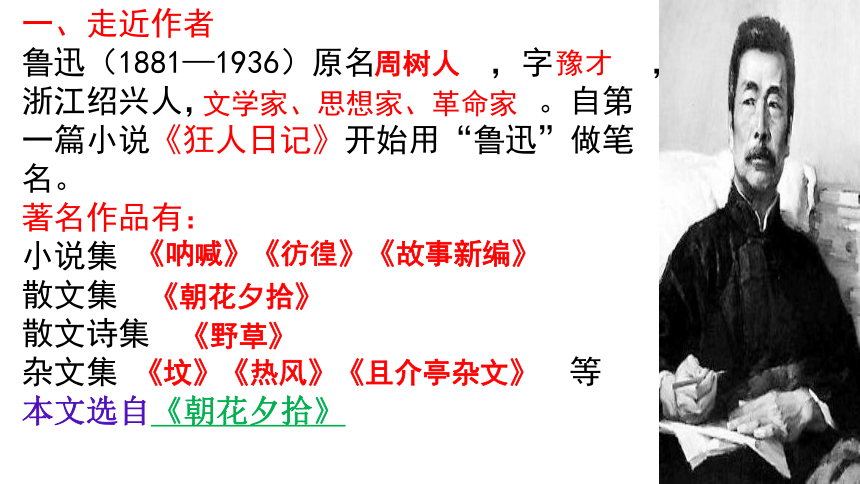

一、走近作者

鲁迅(1881—1936)原名 ,字 ,浙江绍兴人, 。自第一篇小说《狂人日记》开始用“鲁迅”做笔名。

著名作品有:

小说集

散文集

散文诗集

杂文集 等

本文选自《朝花夕拾》

周树人

豫才

文学家、思想家、革命家

《呐喊》《彷徨》《故事新编》

《朝花夕拾》

《野草》

《坟》《热风》《且介亭杂文》

知识链接

《朝花夕拾》是鲁迅先生的一部回忆性散文集,原名《旧事重提》。“朝”是早晨的意思,“夕”是傍晚的意思,“朝花夕拾”即早晨的花到了傍晚才拾起,就是年老了回忆往事。作品记述了作者童年的生活和青年时的求学历程,抒发了对往日亲友和师长的怀念之情,作品对反动、守旧势力进行抨击和嘲讽。

二、了解背景,鲁迅留学日本的经历

为了寻求救国救民的道路,1902年4月到日本,入东京弘文学院补习日语。

1904年入仙台医学专门学校学医。他想,学好医,不仅可救治像父亲那样被愚昧迷信耽误了的病人,又可以以医学作为宣传新思想的工具,启发人们对社会改革的信仰。

1906年弃医从文。离开东京回国,同月,复赴日本,在东京研究文艺。

1909年8月,从日本回国。

1926年8月底,由于北洋军阀反动政府的迫害,鲁迅离开北京,到厦门大学任教。《藤野先生》这篇散文就是鲁迅离别藤野先生20年后,于1926年10月12日在厦门大学写的,回忆了他1904年夏末至1906年初春在日本留学时的生活片段。鲁迅本想以学医来救国救民,但后来却弃医从文了,我们在本课的学习中会认识到作者思想变化的原因。

写作背景

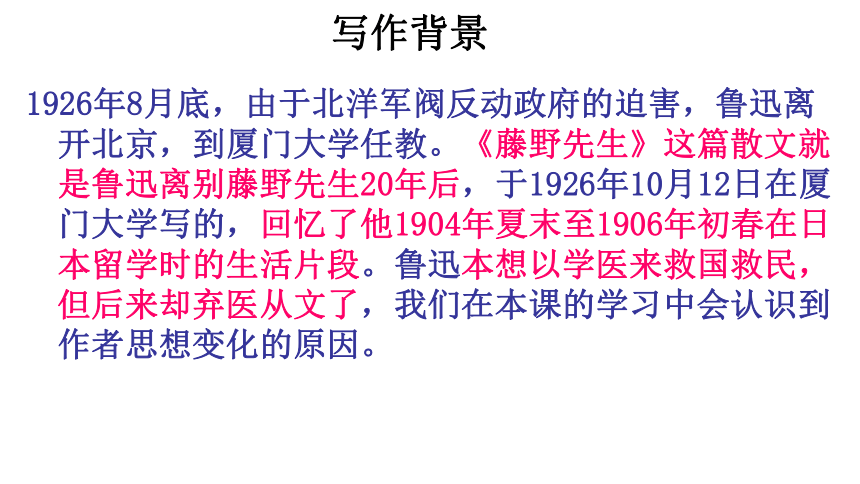

驿站( ) 教诲( ) 芦荟( ) 瞥见( )

畸形( ) 匿名( ) 诘责( ) 绯红( )

不逊( ) 解剖( ) 要挟( ) 扒手 pá

深恶痛疾( ) 杳无消息( ) 油光可鉴( )

抑扬顿挫( )

yì

huì

huì

piē

jī

nì

jié

fēi

xùn

pōu

xié

wù

yǎo

jiàn

yì yáng dùn cuò

字音字形

芋梗( yù ɡěnɡ )凄然(qī) 掌故 落第 樱花 呜呼

不逊:傲慢无礼。逊,谦虚。

匿名:不署名或不署真实姓名。匿,隐藏。

诘责:责问。

杳无消息:一直得不到一点消息。杳,远得看不见踪影。

抑扬顿挫:(声音)高低起伏和停顿转折。

深恶痛疾:厌恶、痛恨到了极点。疾,痛恨。

油光可鉴:文中是说头发上抹油,梳得很光亮,像镜子一样可以照人。鉴,照。

托辞:找借口。

标致:漂亮。文中是反语,用来讽刺。

落第:科举考试未中。又指输掉。

掌故:关于历史人物、典章制度等的传说或故事。文中指学校里过去发生的一些事情。

正人君子:旧时指品行端正的人。现多作讽刺的用法,指假装正经的人。

畸形【jī xíng】:生物体某部分在发育中形成的不正常的形状。泛指事物发展不正常。

1、本文是作者写早年在日本留学时期的生活。在这段经历中,作者所写的事情都发生在哪里?请找出文中表明时间和地点转换的语句,说说文章是按照怎样的顺序来写的。

2、划分文章的段落层次,并说说各部分的大意。

三、整体感知

1、本文是作者写早年在日本留学时期的生活。在这段经历中,作者所写的事情都发生在哪里?请找出文中表明时间和地点转换的语句,说说文章是按照怎样的顺序来写的。

三、整体感知

表明地点转换的语句:

“东京也无非是这样”;

“我就往仙台的医学专门学校去”;

“我离开仙台之后”。

东京

仙台

北京

相识

相处

离别

1、读课文,说说文章是按照怎样的顺序来写的。

按照时间的推移、地点转换(东京——仙台——离开仙台)和事件发生的先后顺序叙事的。

(1-3):在东京—

(4-35):在仙台—

(36-38):离开仙台之后—

写作者在东京的见闻和感受,交代去仙台的原因。

写“我”与藤野先生的相识、相处和分别。

写“我”离别藤野先生后对他的怀念和感激之情。

2、划分文章的段落层次,并说说各部分的大意。

如何分析写人文章?

人物描写方法 外貌

语言

动作

神态

心理

典型事例 侧面

细节

人物形象

正面

情感(字里行间流露)

四、合作探究:探究藤野先生的形象

1.作者对藤野先生的第一印象

浏览6—10自然段,找出描写人物外貌、语言等方面的语句,明确这些语句体现了人物什么特点。

2.交往中了解藤野先生内在品质

默读课文11-23自然段,记叙了我与藤野先生的几件事?给每件事情拟一个小标题,并明确每件事情分别体现了藤野先生什么思想品质。

3、和藤野先生在仙台惜别之后,作者会时时记起藤野先生,在文章最后三段,抒发了作者怎样的情感?

4、文章题目为《藤野先生》,但作者还运用了大量篇幅写和藤野先生无关的见闻和感受,你认为写这些内容有什么作用?

1、鲁迅对藤野先生的第一印象是什么?用的是什么描写?

(第6自然段) “是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。 一将书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道:“我就是叫作藤野严九郎的……”

外貌描写(白描)、语言描写、动作描写

2、别人是怎么说藤野先生的?这也叫什么描写

(第9自然段)穿衣服太模糊了,有时竟会忘记带领结;冬天是一件旧外套,寒颤颤的,被别人疑心是扒手。

间接描写(侧面描写)

(第10自然段)我就亲见他有一次上讲堂没有带领结。

正面描写,证实藤野先生的穿衣特点,在此极有说服力。

作者对藤野先生的第一印象

目睹印象——

耳闻亲见——

治学严谨

生活俭朴

学者形象

外貌——黑瘦、八字须、戴着眼镜

举止——挟着一叠大大小小的书

声调——缓慢而很有顿挫

白描

知识链接:

白描是一种描写的方法。原是中国画的一种技法,是指一种不加色彩或很少用色彩,只是用墨线在白底上勾勒物象的画法。作为一种描写手法,是指抓住事物的特征,以质朴的文字,寥寥几笔就勾勒出事物形象的描写手法

四、合作探究:探究藤野先生的形象

2.交往中了解藤野先生内在品质

默读课文11-23自然段,记叙了我与藤野先生的几件事?给每件事情拟一个小标题,并明确每件事情分别体现了藤野先生什么思想品质。

2、默读课文11-23自然段,记叙了我与藤野先生的几件事?给每件事情拟一个小标题,并明确每件事情分别体现了藤野先生什么思想品质。

添改讲义

正直热忱、工作认真负责、一丝不苟

纠正解剖图

严格要求、循循善诱、尊重科学

关心解剖实习

真挚诚恳、正直无私、热情

了解裹脚

认真求实的精神

严谨的治学态度

正直热诚

没有狭隘的民族偏见

治学严谨

记叙了与藤野先生相处的哪几

件事?表现了他的什么品质?

添改讲义---

认真负责

纠正解剖图---

关心实习---

热情诚恳

了解裹脚---

求实精神

品质高尚

严格要求

抓住人物的 典型事例 来

表现人物的思想品质

上页

下页

返回

藤野先生为鲁迅改正的讲义

3、和藤野先生在仙台惜别之后,作者会时时记起藤野先生,在文章最后三段,抒发了作者怎样的情感?

“我”对藤野先生的感情:

1.首先是感激、怀念,体现在:

①装订收藏讲义②悬挂先生的照片③多写文章把怀念之情化为斗争和力量。

2.因“状况无聊”对没有寄信和照片的愧疚之情。

藤野先生治学严谨,教学认真,没有狭隘的民族偏见,能以公正之心对待来自弱国的学生,给予极大的关心 鼓励和真诚的帮助,在当时的历史背景下,能够做到这些难能可贵,作者评价说:“他的对于我的热切的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。这段精要的议论直接表现了藤野先生的伟大。

你认为,贯穿全文的线索是什么?

明线:

暗线:

爱国主义思想的变化

与藤野先生交往的过程

(相识、相处、离别)

叙事线索

感情线索

在东京

所见所闻----

憎恶至极

日暮里、水户-----敬仰忧国

匿名信事件----愤慨心酸

看电影事件----悲愤震动

弃医从文----忧国忧民

暗线 感情线索

爱国

4、文章题目为《藤野先生》,但作者还运用了大量篇幅写和藤野先生无关的见闻和感受,你认为写这些内容有什么作用?

写“清国留学生”,交代了作者离开东京去仙台见到藤野先生的缘由。

写日本“爱国青年”,反衬藤野先生正直无私、没有民族偏见的品质。

写弃医从文,是为了交代鲁迅与藤野先生告别的直接原因。

写匿名信事件和看电影事件表现藤野先生对“弱国”的学生没有歧视和偏见,突出藤野先生的热情关心和正直善良的品质难能可贵。

总之,所有这些都与突出藤野先生的正直热忱、没有狭隘的民族偏见的高贵品质有着密切的联系。

大背景:日本在甲午战争和庚子之役后,国富兵强,青年受的是军国主义教育,有一种民族狂热,在他们眼中,那时的中国是弱国。

小背景:在仙台医专中,有些人认为中国人笨,是低能儿,学西洋医学不可能及格,他们不能容忍一个中国人学习成绩在一百多名日本学生中居中,因此对藤野先生精心辅导中国学生心生不满。

资料助读

小结(本文中心):

本文依据时间的推移、地点的转换和事件发生的先后顺序来记叙。

这篇回忆性散文表达了作者对藤野先生的真挚怀念,赞扬了他正直热诚、治学严谨、没有狭隘的民族偏见的高尚品质。作者追述了自己弃医从文的思想变化,文中洋溢着强烈的爱国主义感情。

小练笔:

“ 一日为师,终身为父。古之学者必有师。学必求良师益友。疾学在于尊师。”你喜欢的老师哪件事让你难忘 学习本文抓住主要特征和事迹来表现人物的思想品质的写作方法,把那件事写下来与大家共享。(点拨:写前要认真观察,细节描写做到位,突显事件的特殊,表现人物的品质。)

合作探究

作者文笔犀利、幽默、讽刺,自成一派。读课文,体会作者独到的语言魅力。

也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

合作探究

“宛如小姑娘的发髻”,加上“油光可鉴”,生动形象地描绘与讽刺了清国留学生的奇特打扮。

用“实在”修饰“标致”,说思想腐朽的清国留学生“的确漂亮”,这是反语,强有力地讽刺了这些顽固维护清王朝统治的“遗少”,表达了作者对他们极端憎恶的感情。

方法指导

比喻和反语的修辞手法的作用,是阅读考察中常见的题型。

比喻、反语的巧妙运用,使文章语言幽默,生动形象,风趣而又不失力度。如第1段中,作者用比喻的修辞手法讽刺“清国留学生”庸俗腐朽、浑浑噩噩的精神状态;用“油光可鉴”这个反语表现自己对他们的憎恶和失望,反映了强烈的爱国主义思想。

合作探究

大概是物以希为贵罢。

合作探究

表示推测、估计。

在仙台,作者虽然得到一些优待和关照,但面对日本人民善良的心地和友好的情谊,作者推断为“物以希为贵”,感到受到的不是尊重,而是一种辛酸,一种弱国国民难于承受的内心的辛酸,这里反映出作者极强的民族自尊心。

居然睡安稳了。

合作探究

出乎意料,竟然。

前面说这个客店的居住条件不好,不易安睡,但出乎意料地睡安稳了,表现了作者对恶劣的生活环境不以为意的态度。“居然”一词加强了幽默感。

中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。

合作探究

“弱国”与“低能儿”之间本无因果关系,作者却在中间加上“所以”,并用“当然”来加以强调,这是作者有意用这种表达方式来揭示日本“爱国青年”的荒谬逻辑,表达了对这种谬论的愤恨和抨击。

“也无怪”写出了作者在遭受屈辱后极为辛酸和愤懑的情感。

他们也何尝不酒醉似的喝采。

合作探究

“何尝”与“不”连用,以反诘的语气加强肯定。

说明他们无一例外的幸灾乐祸、麻木不仁,强烈地表达了作者对精神麻木的人们极其沉痛的情感。

学后感悟

一次次看似平常的举动,却让作者念念不忘,可见藤野先生对作者的影响之大。这一切不仅源于藤野先生的正直、无偏见,对待学生一视同仁,还源于作者强烈的民族自尊和爱国情怀。以至于20多年过去,藤野先生的影响仍在,还会给作者鼓舞与力量。

课堂小结

本文采用了双线结构,明线是作者与藤野先生的交往,即和藤野先生相识、相处、离别、怀念。暗线是作者的爱国主义情感,离开东京、匿名信事件、看电影事件、弃医从文的原因等都是围绕暗线展开的。文章脉络分明,层次清晰。

双线结构。

写作特色

语言富有浓厚的感彩。

文章的语言时而尖刻讽刺,时而真挚赞美,时而悲愤责难,时而深沉叙述,恰当地表现了作者情绪的变化。例如写清国留学生的丑态,写赴仙台途中深刻的印象,写匿名信事件和看电影事件,写告别藤野先生、弃医从文等,字里行间都充溢着作者忧国忧民的深切感情。

写作特色

藤野先生

板书设计

藤野先生(明线)

爱国情怀(暗线)

相识

相处

离别

怀念

在东京

仙台求学受优待

匿名信事件

看电影事件

1.给下列红色字注音。

绯红( ) 驿站( )

诘责( ) 畸形( )

2.根据课文填空。

本文选自鲁迅的散文集《 》。这部文集中以记人为主的文章有三篇,即《 》记师恩,《 》记友情,《 》记作者儿时的保姆。

fēi

yì

jī

jié

朝花夕拾

范爱农

藤野先生

阿长与<山海经>

课堂检测

A.的确(dí) 解剖(pōu) 不逊(xùn)邮差(chāi)

B.泄漏(xiè)瞥见(piē) 捕获(bǔ) 教诲(huì )

C.绯红(fēi)芋梗(ɡěnɡ)发髻(jì) 系住(jì)

D.匿名(nì) 霉菌(jūn) 畸形(qí) 诘责(jié)

D

3.下列红字中注音有误的一项是( )

课堂检测

A.也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如……扭几扭。实在标致极了。

B.我当时虽然觉到圈得可笑,但是毫不介意,这回才悟出那字也在讥刺我了……

C.要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

D.有一回上火车去,致使管车的疑心他是扒手,叫车里的客人大家小心些。

A

4.下列语句中运用了反语修辞的一项是( )

课堂检测

后面的PPT都不用

五、精读细研

所见所闻 ——

清国留学生的丑态

不学无术 思想腐朽

所 感 ——

厌恶之极,

不屑与之为伍

爱 国

在

东

京

鲁迅是抱着寻求救国道路的心愿到日本学医的

1、作者去日本留学的目的是什么?为什么离开东京去仙台?

2、有人认为,课文第1——3段作者并没有写在仙台的情况,与藤野先生关系也不大,应该删掉。对此,你有何看法?

不应该删掉,

一是因为这一部分内容交代了“我”离开东京去仙台,见到藤野先生的缘由;

二是因为在这一部分中“我”对“东京留学生”的失望和对其种种丑态的厌恶之情,体现出“我”强烈的爱国情感,为后文写“我”弃医从文做铺垫。

去 仙 台

作者在仙台只记得日暮里和水户的原因是什么?

精读细研

日暮里,含有“日暮途穷”的意思,鲁迅先生在他的《彷徨》的题辞中曾经引用过。鲁迅来到异国他乡,必然会想到灾难深重的祖国,看到“日暮里”,自然会触动作者思念故国之情。

水户:是反抗清朝至死不渝的朱舜水客死的地方,作者这时也正身居异国他乡,对这样一位具有民族气节的学者自然会产生仰慕之情。

这里表现了作者的忧国之情,点明了学医的主要动机。

去仙台

日暮里:

水户:

触发思家忧国之情

反清志士客死之地

爱

国

3、“我”在仙台遇到什么事件,让“我”选择弃医从文的呢?(阅读24-31段)

①匿名信事件:有人写信说我的解剖成绩及格是得了老师漏泄的题目(24—28);

②看电影事件:电影里一个中国人要被日本军枪毙了,一群中国人却在看热闹。(29—31)

弃医从文的原因

匿名信事件——个人与祖国的尊严受到侵犯

看电影事件——思想受极大震动,民族自尊心受到严重挫伤

爱

国

疑难探究

作者文笔犀利、幽默、讽刺,自成一派。读课文,体会作者独到的语言魅力。

也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

“宛如小姑娘的发髻”,加上“油光可鉴”,生动形象地描绘与讽刺了清国留学生的奇特打扮。

“扭几扭”是动词,“标致”是反语,作者讽刺“清国留学生”赏樱时的忸怩作态,以标志着民族压迫和封建的“辫子”为荣的丑态,表达了作者对他们极端憎恶的感情。

疑难探究

中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。

“弱国”与“低能儿”之间本无因果关系,作者却用 “所以”来归因,并用“当然”来加以强调,揭露这种荒谬逻辑,表达了对这种谬论的愤慨和抨击,写出了作者在遭受屈辱后极为辛酸和愤懑的心情。

这篇回忆录表达了作者对藤野先生的真挚怀念,赞扬了他正直热诚,治学严谨,没有狭隘的民族偏见的高尚品质。作者追述了自己弃医从文的思想变化,洋溢着强烈的爱国主义思想感情。

小结

延伸拓展

“每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来”,联系课文内容,展开合理想象,想一想藤野先生可能会对我说些什么?

藤野先生

鲁迅

新课导入

从幼儿园到小学,再到初中,老师们一路陪伴着大家成长,其中哪位老师给你留下了深刻的印象呢?

鲁迅在日本留学期间,遇到一位令他终身难忘的老师。他是谁呢?今天,让我们一起来认识这位老师吧。

学习目标

1.学习选取典型事例和抓住主要人物特征刻画人物形象、突出人物品质的写法。(重点)

2.把握本文的线索,体味含义丰富的语言,特别是反语的作用。(难点)

3.学习藤野先生的高贵品质,理解作者“弃医从文”的原因。

一、走近作者

鲁迅(1881—1936)原名 ,字 ,浙江绍兴人, 。自第一篇小说《狂人日记》开始用“鲁迅”做笔名。

著名作品有:

小说集

散文集

散文诗集

杂文集 等

本文选自《朝花夕拾》

周树人

豫才

文学家、思想家、革命家

《呐喊》《彷徨》《故事新编》

《朝花夕拾》

《野草》

《坟》《热风》《且介亭杂文》

知识链接

《朝花夕拾》是鲁迅先生的一部回忆性散文集,原名《旧事重提》。“朝”是早晨的意思,“夕”是傍晚的意思,“朝花夕拾”即早晨的花到了傍晚才拾起,就是年老了回忆往事。作品记述了作者童年的生活和青年时的求学历程,抒发了对往日亲友和师长的怀念之情,作品对反动、守旧势力进行抨击和嘲讽。

二、了解背景,鲁迅留学日本的经历

为了寻求救国救民的道路,1902年4月到日本,入东京弘文学院补习日语。

1904年入仙台医学专门学校学医。他想,学好医,不仅可救治像父亲那样被愚昧迷信耽误了的病人,又可以以医学作为宣传新思想的工具,启发人们对社会改革的信仰。

1906年弃医从文。离开东京回国,同月,复赴日本,在东京研究文艺。

1909年8月,从日本回国。

1926年8月底,由于北洋军阀反动政府的迫害,鲁迅离开北京,到厦门大学任教。《藤野先生》这篇散文就是鲁迅离别藤野先生20年后,于1926年10月12日在厦门大学写的,回忆了他1904年夏末至1906年初春在日本留学时的生活片段。鲁迅本想以学医来救国救民,但后来却弃医从文了,我们在本课的学习中会认识到作者思想变化的原因。

写作背景

驿站( ) 教诲( ) 芦荟( ) 瞥见( )

畸形( ) 匿名( ) 诘责( ) 绯红( )

不逊( ) 解剖( ) 要挟( ) 扒手 pá

深恶痛疾( ) 杳无消息( ) 油光可鉴( )

抑扬顿挫( )

yì

huì

huì

piē

jī

nì

jié

fēi

xùn

pōu

xié

wù

yǎo

jiàn

yì yáng dùn cuò

字音字形

芋梗( yù ɡěnɡ )凄然(qī) 掌故 落第 樱花 呜呼

不逊:傲慢无礼。逊,谦虚。

匿名:不署名或不署真实姓名。匿,隐藏。

诘责:责问。

杳无消息:一直得不到一点消息。杳,远得看不见踪影。

抑扬顿挫:(声音)高低起伏和停顿转折。

深恶痛疾:厌恶、痛恨到了极点。疾,痛恨。

油光可鉴:文中是说头发上抹油,梳得很光亮,像镜子一样可以照人。鉴,照。

托辞:找借口。

标致:漂亮。文中是反语,用来讽刺。

落第:科举考试未中。又指输掉。

掌故:关于历史人物、典章制度等的传说或故事。文中指学校里过去发生的一些事情。

正人君子:旧时指品行端正的人。现多作讽刺的用法,指假装正经的人。

畸形【jī xíng】:生物体某部分在发育中形成的不正常的形状。泛指事物发展不正常。

1、本文是作者写早年在日本留学时期的生活。在这段经历中,作者所写的事情都发生在哪里?请找出文中表明时间和地点转换的语句,说说文章是按照怎样的顺序来写的。

2、划分文章的段落层次,并说说各部分的大意。

三、整体感知

1、本文是作者写早年在日本留学时期的生活。在这段经历中,作者所写的事情都发生在哪里?请找出文中表明时间和地点转换的语句,说说文章是按照怎样的顺序来写的。

三、整体感知

表明地点转换的语句:

“东京也无非是这样”;

“我就往仙台的医学专门学校去”;

“我离开仙台之后”。

东京

仙台

北京

相识

相处

离别

1、读课文,说说文章是按照怎样的顺序来写的。

按照时间的推移、地点转换(东京——仙台——离开仙台)和事件发生的先后顺序叙事的。

(1-3):在东京—

(4-35):在仙台—

(36-38):离开仙台之后—

写作者在东京的见闻和感受,交代去仙台的原因。

写“我”与藤野先生的相识、相处和分别。

写“我”离别藤野先生后对他的怀念和感激之情。

2、划分文章的段落层次,并说说各部分的大意。

如何分析写人文章?

人物描写方法 外貌

语言

动作

神态

心理

典型事例 侧面

细节

人物形象

正面

情感(字里行间流露)

四、合作探究:探究藤野先生的形象

1.作者对藤野先生的第一印象

浏览6—10自然段,找出描写人物外貌、语言等方面的语句,明确这些语句体现了人物什么特点。

2.交往中了解藤野先生内在品质

默读课文11-23自然段,记叙了我与藤野先生的几件事?给每件事情拟一个小标题,并明确每件事情分别体现了藤野先生什么思想品质。

3、和藤野先生在仙台惜别之后,作者会时时记起藤野先生,在文章最后三段,抒发了作者怎样的情感?

4、文章题目为《藤野先生》,但作者还运用了大量篇幅写和藤野先生无关的见闻和感受,你认为写这些内容有什么作用?

1、鲁迅对藤野先生的第一印象是什么?用的是什么描写?

(第6自然段) “是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。 一将书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道:“我就是叫作藤野严九郎的……”

外貌描写(白描)、语言描写、动作描写

2、别人是怎么说藤野先生的?这也叫什么描写

(第9自然段)穿衣服太模糊了,有时竟会忘记带领结;冬天是一件旧外套,寒颤颤的,被别人疑心是扒手。

间接描写(侧面描写)

(第10自然段)我就亲见他有一次上讲堂没有带领结。

正面描写,证实藤野先生的穿衣特点,在此极有说服力。

作者对藤野先生的第一印象

目睹印象——

耳闻亲见——

治学严谨

生活俭朴

学者形象

外貌——黑瘦、八字须、戴着眼镜

举止——挟着一叠大大小小的书

声调——缓慢而很有顿挫

白描

知识链接:

白描是一种描写的方法。原是中国画的一种技法,是指一种不加色彩或很少用色彩,只是用墨线在白底上勾勒物象的画法。作为一种描写手法,是指抓住事物的特征,以质朴的文字,寥寥几笔就勾勒出事物形象的描写手法

四、合作探究:探究藤野先生的形象

2.交往中了解藤野先生内在品质

默读课文11-23自然段,记叙了我与藤野先生的几件事?给每件事情拟一个小标题,并明确每件事情分别体现了藤野先生什么思想品质。

2、默读课文11-23自然段,记叙了我与藤野先生的几件事?给每件事情拟一个小标题,并明确每件事情分别体现了藤野先生什么思想品质。

添改讲义

正直热忱、工作认真负责、一丝不苟

纠正解剖图

严格要求、循循善诱、尊重科学

关心解剖实习

真挚诚恳、正直无私、热情

了解裹脚

认真求实的精神

严谨的治学态度

正直热诚

没有狭隘的民族偏见

治学严谨

记叙了与藤野先生相处的哪几

件事?表现了他的什么品质?

添改讲义---

认真负责

纠正解剖图---

关心实习---

热情诚恳

了解裹脚---

求实精神

品质高尚

严格要求

抓住人物的 典型事例 来

表现人物的思想品质

上页

下页

返回

藤野先生为鲁迅改正的讲义

3、和藤野先生在仙台惜别之后,作者会时时记起藤野先生,在文章最后三段,抒发了作者怎样的情感?

“我”对藤野先生的感情:

1.首先是感激、怀念,体现在:

①装订收藏讲义②悬挂先生的照片③多写文章把怀念之情化为斗争和力量。

2.因“状况无聊”对没有寄信和照片的愧疚之情。

藤野先生治学严谨,教学认真,没有狭隘的民族偏见,能以公正之心对待来自弱国的学生,给予极大的关心 鼓励和真诚的帮助,在当时的历史背景下,能够做到这些难能可贵,作者评价说:“他的对于我的热切的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。这段精要的议论直接表现了藤野先生的伟大。

你认为,贯穿全文的线索是什么?

明线:

暗线:

爱国主义思想的变化

与藤野先生交往的过程

(相识、相处、离别)

叙事线索

感情线索

在东京

所见所闻----

憎恶至极

日暮里、水户-----敬仰忧国

匿名信事件----愤慨心酸

看电影事件----悲愤震动

弃医从文----忧国忧民

暗线 感情线索

爱国

4、文章题目为《藤野先生》,但作者还运用了大量篇幅写和藤野先生无关的见闻和感受,你认为写这些内容有什么作用?

写“清国留学生”,交代了作者离开东京去仙台见到藤野先生的缘由。

写日本“爱国青年”,反衬藤野先生正直无私、没有民族偏见的品质。

写弃医从文,是为了交代鲁迅与藤野先生告别的直接原因。

写匿名信事件和看电影事件表现藤野先生对“弱国”的学生没有歧视和偏见,突出藤野先生的热情关心和正直善良的品质难能可贵。

总之,所有这些都与突出藤野先生的正直热忱、没有狭隘的民族偏见的高贵品质有着密切的联系。

大背景:日本在甲午战争和庚子之役后,国富兵强,青年受的是军国主义教育,有一种民族狂热,在他们眼中,那时的中国是弱国。

小背景:在仙台医专中,有些人认为中国人笨,是低能儿,学西洋医学不可能及格,他们不能容忍一个中国人学习成绩在一百多名日本学生中居中,因此对藤野先生精心辅导中国学生心生不满。

资料助读

小结(本文中心):

本文依据时间的推移、地点的转换和事件发生的先后顺序来记叙。

这篇回忆性散文表达了作者对藤野先生的真挚怀念,赞扬了他正直热诚、治学严谨、没有狭隘的民族偏见的高尚品质。作者追述了自己弃医从文的思想变化,文中洋溢着强烈的爱国主义感情。

小练笔:

“ 一日为师,终身为父。古之学者必有师。学必求良师益友。疾学在于尊师。”你喜欢的老师哪件事让你难忘 学习本文抓住主要特征和事迹来表现人物的思想品质的写作方法,把那件事写下来与大家共享。(点拨:写前要认真观察,细节描写做到位,突显事件的特殊,表现人物的品质。)

合作探究

作者文笔犀利、幽默、讽刺,自成一派。读课文,体会作者独到的语言魅力。

也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

合作探究

“宛如小姑娘的发髻”,加上“油光可鉴”,生动形象地描绘与讽刺了清国留学生的奇特打扮。

用“实在”修饰“标致”,说思想腐朽的清国留学生“的确漂亮”,这是反语,强有力地讽刺了这些顽固维护清王朝统治的“遗少”,表达了作者对他们极端憎恶的感情。

方法指导

比喻和反语的修辞手法的作用,是阅读考察中常见的题型。

比喻、反语的巧妙运用,使文章语言幽默,生动形象,风趣而又不失力度。如第1段中,作者用比喻的修辞手法讽刺“清国留学生”庸俗腐朽、浑浑噩噩的精神状态;用“油光可鉴”这个反语表现自己对他们的憎恶和失望,反映了强烈的爱国主义思想。

合作探究

大概是物以希为贵罢。

合作探究

表示推测、估计。

在仙台,作者虽然得到一些优待和关照,但面对日本人民善良的心地和友好的情谊,作者推断为“物以希为贵”,感到受到的不是尊重,而是一种辛酸,一种弱国国民难于承受的内心的辛酸,这里反映出作者极强的民族自尊心。

居然睡安稳了。

合作探究

出乎意料,竟然。

前面说这个客店的居住条件不好,不易安睡,但出乎意料地睡安稳了,表现了作者对恶劣的生活环境不以为意的态度。“居然”一词加强了幽默感。

中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。

合作探究

“弱国”与“低能儿”之间本无因果关系,作者却在中间加上“所以”,并用“当然”来加以强调,这是作者有意用这种表达方式来揭示日本“爱国青年”的荒谬逻辑,表达了对这种谬论的愤恨和抨击。

“也无怪”写出了作者在遭受屈辱后极为辛酸和愤懑的情感。

他们也何尝不酒醉似的喝采。

合作探究

“何尝”与“不”连用,以反诘的语气加强肯定。

说明他们无一例外的幸灾乐祸、麻木不仁,强烈地表达了作者对精神麻木的人们极其沉痛的情感。

学后感悟

一次次看似平常的举动,却让作者念念不忘,可见藤野先生对作者的影响之大。这一切不仅源于藤野先生的正直、无偏见,对待学生一视同仁,还源于作者强烈的民族自尊和爱国情怀。以至于20多年过去,藤野先生的影响仍在,还会给作者鼓舞与力量。

课堂小结

本文采用了双线结构,明线是作者与藤野先生的交往,即和藤野先生相识、相处、离别、怀念。暗线是作者的爱国主义情感,离开东京、匿名信事件、看电影事件、弃医从文的原因等都是围绕暗线展开的。文章脉络分明,层次清晰。

双线结构。

写作特色

语言富有浓厚的感彩。

文章的语言时而尖刻讽刺,时而真挚赞美,时而悲愤责难,时而深沉叙述,恰当地表现了作者情绪的变化。例如写清国留学生的丑态,写赴仙台途中深刻的印象,写匿名信事件和看电影事件,写告别藤野先生、弃医从文等,字里行间都充溢着作者忧国忧民的深切感情。

写作特色

藤野先生

板书设计

藤野先生(明线)

爱国情怀(暗线)

相识

相处

离别

怀念

在东京

仙台求学受优待

匿名信事件

看电影事件

1.给下列红色字注音。

绯红( ) 驿站( )

诘责( ) 畸形( )

2.根据课文填空。

本文选自鲁迅的散文集《 》。这部文集中以记人为主的文章有三篇,即《 》记师恩,《 》记友情,《 》记作者儿时的保姆。

fēi

yì

jī

jié

朝花夕拾

范爱农

藤野先生

阿长与<山海经>

课堂检测

A.的确(dí) 解剖(pōu) 不逊(xùn)邮差(chāi)

B.泄漏(xiè)瞥见(piē) 捕获(bǔ) 教诲(huì )

C.绯红(fēi)芋梗(ɡěnɡ)发髻(jì) 系住(jì)

D.匿名(nì) 霉菌(jūn) 畸形(qí) 诘责(jié)

D

3.下列红字中注音有误的一项是( )

课堂检测

A.也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如……扭几扭。实在标致极了。

B.我当时虽然觉到圈得可笑,但是毫不介意,这回才悟出那字也在讥刺我了……

C.要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

D.有一回上火车去,致使管车的疑心他是扒手,叫车里的客人大家小心些。

A

4.下列语句中运用了反语修辞的一项是( )

课堂检测

后面的PPT都不用

五、精读细研

所见所闻 ——

清国留学生的丑态

不学无术 思想腐朽

所 感 ——

厌恶之极,

不屑与之为伍

爱 国

在

东

京

鲁迅是抱着寻求救国道路的心愿到日本学医的

1、作者去日本留学的目的是什么?为什么离开东京去仙台?

2、有人认为,课文第1——3段作者并没有写在仙台的情况,与藤野先生关系也不大,应该删掉。对此,你有何看法?

不应该删掉,

一是因为这一部分内容交代了“我”离开东京去仙台,见到藤野先生的缘由;

二是因为在这一部分中“我”对“东京留学生”的失望和对其种种丑态的厌恶之情,体现出“我”强烈的爱国情感,为后文写“我”弃医从文做铺垫。

去 仙 台

作者在仙台只记得日暮里和水户的原因是什么?

精读细研

日暮里,含有“日暮途穷”的意思,鲁迅先生在他的《彷徨》的题辞中曾经引用过。鲁迅来到异国他乡,必然会想到灾难深重的祖国,看到“日暮里”,自然会触动作者思念故国之情。

水户:是反抗清朝至死不渝的朱舜水客死的地方,作者这时也正身居异国他乡,对这样一位具有民族气节的学者自然会产生仰慕之情。

这里表现了作者的忧国之情,点明了学医的主要动机。

去仙台

日暮里:

水户:

触发思家忧国之情

反清志士客死之地

爱

国

3、“我”在仙台遇到什么事件,让“我”选择弃医从文的呢?(阅读24-31段)

①匿名信事件:有人写信说我的解剖成绩及格是得了老师漏泄的题目(24—28);

②看电影事件:电影里一个中国人要被日本军枪毙了,一群中国人却在看热闹。(29—31)

弃医从文的原因

匿名信事件——个人与祖国的尊严受到侵犯

看电影事件——思想受极大震动,民族自尊心受到严重挫伤

爱

国

疑难探究

作者文笔犀利、幽默、讽刺,自成一派。读课文,体会作者独到的语言魅力。

也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。

“宛如小姑娘的发髻”,加上“油光可鉴”,生动形象地描绘与讽刺了清国留学生的奇特打扮。

“扭几扭”是动词,“标致”是反语,作者讽刺“清国留学生”赏樱时的忸怩作态,以标志着民族压迫和封建的“辫子”为荣的丑态,表达了作者对他们极端憎恶的感情。

疑难探究

中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。

“弱国”与“低能儿”之间本无因果关系,作者却用 “所以”来归因,并用“当然”来加以强调,揭露这种荒谬逻辑,表达了对这种谬论的愤慨和抨击,写出了作者在遭受屈辱后极为辛酸和愤懑的心情。

这篇回忆录表达了作者对藤野先生的真挚怀念,赞扬了他正直热诚,治学严谨,没有狭隘的民族偏见的高尚品质。作者追述了自己弃医从文的思想变化,洋溢着强烈的爱国主义思想感情。

小结

延伸拓展

“每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来”,联系课文内容,展开合理想象,想一想藤野先生可能会对我说些什么?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读