15 背影 教学课件(共37张PPT)初中语文统编版(2024)八年级上册

文档属性

| 名称 | 15 背影 教学课件(共37张PPT)初中语文统编版(2024)八年级上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-06-10 16:04:48 | ||

图片预览

文档简介

(共37张PPT)

背

影

朱自清

新课导入

当代画家罗中立1980年完成的大幅画布油画《父亲》曾经震撼了所有人。他笔下那布满皱纹,饱经沧桑的脸庞,透露出对父亲深沉的爱与敬意。

新课导入

许多作家在刻画父亲形象时,都会用正面描写。可是,著名散文家朱自清却别具匠心地将父爱定格在了背影上。从此,背影似乎成了父亲的象征符号,几十年来,令无数的读者为之动容,泪流不止。那究竟是父亲怎样的背影?作者又是如何刻画父亲背影的?

今天,让我们学习朱自清的《背影》,一同感受那熟悉而又陌生、清晰而又模糊的“背影”,一起挖掘和体悟他们之间特殊的父子之情。

素养目标

1.整体感知父亲形象,尤其是“背影”的形象,体会父子之间的深厚情感。

2.把握文中“我”的情感态度的变化,深入理解课文。

3.思考课文为何以“背影”为中心,了解文章的叙事方式。

4.品味课文独具特色的语言。

作者简介

朱自清(1899—1948),字佩弦,号秋实。江苏省扬州市人,现代著名的散文家、诗人、学者、民主战士。1946年朱自清为反对美蒋反动派的罪恶行径,“宁可饿死也不领美国救济粮”,表现了我们民族的英雄气概。他创作成就最大的是散文,细腻清丽、意境隽永,于朴素中见真情,洋溢着一股清新的气息。代表作有:《春》《荷塘月色》《浆声灯影里的秦淮河》《绿》《白种人——上帝的骄子》《儿女》。

背景链接

《背影》写于1925年10月,当时作者在清华大学任教。文中所写的事发生在1917年冬,当时朱自清的祖母去世,任徐州烟酒公卖局局长的父亲朱鸿钧被解职,他自己在北大哲学系读书。得知祖母去世,他从北京赶到徐州与父亲一道回扬州奔丧。丧事完毕,父亲到南京找工作,作者回北京念书,父子俩在浦口车站惜别。

父子关系

1915年,朱自清父亲包办朱自清婚姻,朱自清有怨言。父子生隙。

1916年,朱自清上北大后自作主张改“朱自华”为“朱自清”,父亲很生气。

1917年,父亲失业,祖母去世,家庭经济陷入困顿。朱自清二弟几乎失学。《背影》的故事就发生在这一年。

父子关系

1921年,朱自清北大毕业参加工作,父亲为了缓解家庭经济紧张私自扣留了朱自清工资。父子发生剧烈矛盾。朱自清离家出走。

1922年,朱自清带儿子回家,父亲不准他进门,朱自清只能怅然离开。父子开始长达多年的冷战。

1925年,朱自清父亲写信给儿子:大约大去之期不远矣。朱自清在泪水中完成了《背影》。

1928年,朱自清父亲读到《背影》。父子冷战解冻。

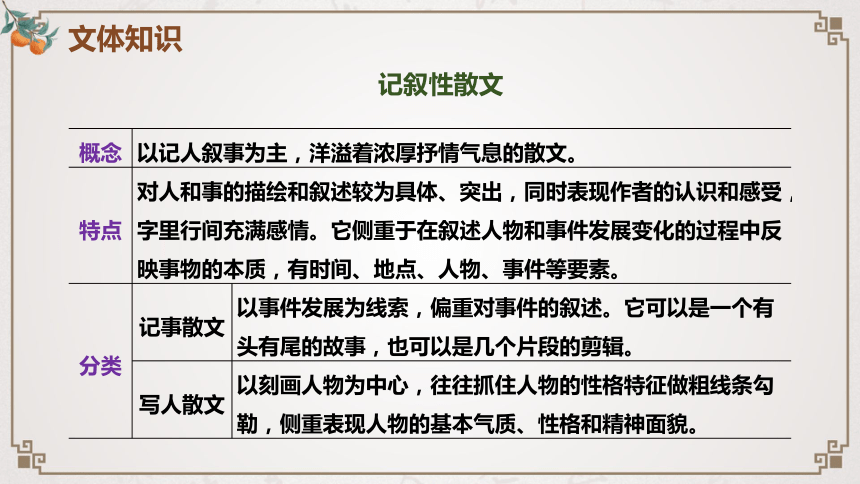

文体知识

散文是一种自由、灵活的抒写见闻、感受的文体。它的特点是“形散而神不散”。所谓“形散”是指选材、结构、表达方式、语言运用灵活自由;“神不散”是指无论形式表达怎么自由,都必须紧紧围绕一个中心,围绕一条线索组织材料,控制思路。以联想、想象为桥梁的寓情于景、借景抒情、托物言志的象征手法,是散文常见的写作手段。从细处落笔,以小见大,是它表现主题的常见形式。

记叙性散文

概念 以记人叙事为主,洋溢着浓厚抒情气息的散文。 特点 对人和事的描绘和叙述较为具体、突出,同时表现作者的认识和感受,字里行间充满感情。它侧重于在叙述人物和事件发展变化的过程中反映事物的本质,有时间、地点、人物、事件等要素。 分类 记事散文 以事件发展为线索,偏重对事件的叙述。它可以是一个有头有尾的故事,也可以是几个片段的剪辑。

写人散文 以刻画人物为中心,往往抓住人物的性格特征做粗线条勾勒,侧重表现人物的基本气质、性格和精神面貌。

文体知识

交卸( ) 奔丧( ) 橘子 ( )

晶莹( ) 迂腐( ) 琐屑 ( )

栅栏( ) 差使( ) 狼藉( )

蹒跚( )簌簌( ) 踌躇( )

颓唐( ) 拭去( )

xiè

sānɡ

jú

yínɡ

yū

suǒ xiè

zhà

chāi

jí

pán shān

sù sù

chóu chú

tuí

shì

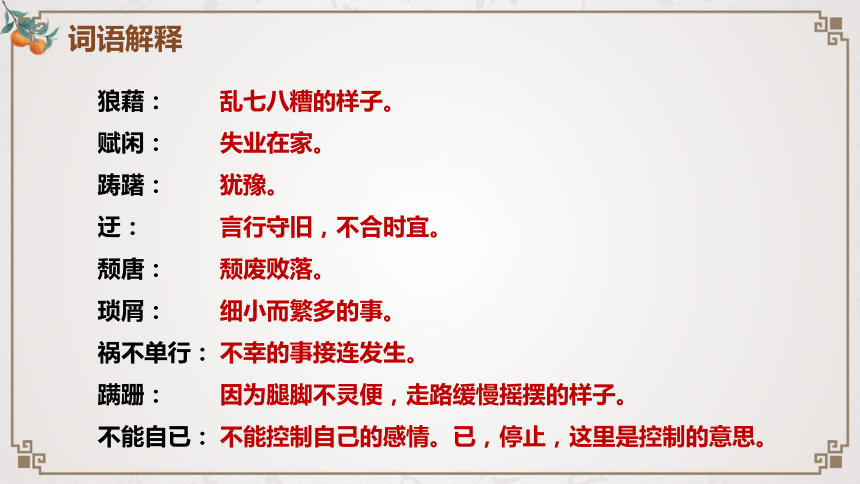

重难字词

狼藉:

赋闲:

踌躇:

迂:

颓唐:

琐屑:

祸不单行:

蹒跚:

不能自已:

乱七八糟的样子。

失业在家。

犹豫。

言行守旧,不合时宜。

颓废败落。

细小而繁多的事。

不幸的事接连发生。

因为腿脚不灵便,走路缓慢摇摆的样子。

不能控制自己的感情。已,停止,这里是控制的意思。

词语解释

整体感知

默读课文,说说本文主要写了一件什么事?抒发了作者怎样的感情?

本文写了“我”离开南京到北京,父亲送“我”到浦口火车站,照料“我”上车,并为“我”买橘子的事。过程中父亲的背影给“我”留下深刻印象,终生难忘。表现了父亲对“我”的疼爱,抒发了“我”对父亲的感念之情。

第一部分(1):写“我”对父亲的“背影”难以忘怀,引出下文的“背影”故事。

第二部分(2~6):回忆家中往事以及车站离别的情景,表现父亲的爱子之情。

第三部分(7):泪光中再现“背影”,抒发思念之情。

文章结构

深入探究

本文共有几次写到“背影”?各出现在课文什么地方?

第一次在开头,“最不能忘记的是他的背影”。

第二次在浦口车站送别时,父亲去买橘子的背影。

第三次在车门话别,望着父亲的“背影混入来来往往的人群里”。

第四次在结尾,“在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影”。

作者是怎样描写父亲的背影的?“望父买橘”写得极有特点,那作者笔下的父亲到底是一个怎样的形象呢?品读文中的细节,感受朱自清父亲对他的爱,并结合相关内容分析文中父亲的形象。

深入探究

外貌描写

黑布小帽、黑布大马褂、深青布棉袍

从其颜色看:可见父亲的心情的暗淡悲伤

从其质地看:可见父亲的老境的颓唐困顿

与紫毛大衣对比:深沉的父爱啊!为孩子倾其所有

深入探究

动作描写

“探”、“攀”、“缩”、“倾”

“探”,体胖动作不灵便,下铁道小心翼翼;“攀”,既写出月台的高度,又可以想象父亲爬月台的吃力;“缩”,两脚无处可蹬,把怎样爬写得更细致;“倾”,爬上月台虽然十分艰难,但又十分努力的样子。——这是一个艰难的背影!

深入探究

语言描写

语言朴实无华,但却字字句句流露父亲当时的心声:对儿子的怜惜、体贴、关爱、不舍。

关心路途口渴

惦念旅途安全

担心行李安全

A.我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。

B.我走了,到那边来信!

C.进去吧,里边没人。

深入探究

神态描写

(扑扑衣上的泥土),心里很轻松似的。

责任尽到,心情愉悦

形象:文中的父亲是一个细心、体贴、不善言辞、疼爱儿子的慈父形象。

深入探究

作者在文中描写自己总共流了几次泪,试分析为什么会流泪?

作者流了四次泪。

(1)见父亲,睹家境,想祖母——难过的泪

(2)望父亲买橘,父子离别——感激的泪

(3)背影远去,依依惜别——惜别的泪

(4)再现背影,泪光莹莹——辛酸的泪

深入探究

这四次背影和四次流泪,与文章主旨有什么联系?

肥胖的身子、缓慢的动作、艰难的步履,不辞辛劳、不怕麻烦地送“我”到车站,并为“我”买橘;而“我”被这浓浓的父爱深深感动,流下了眼泪,有难过的泪、感激的泪、惜别的泪、辛酸的泪,都饱含着儿子对父亲的爱。这四次背影和四次流泪凝聚了父子深情。

深入探究

回家变卖典质,父亲还了亏空;又借钱办了丧事。这些日子,家中光景很是惨淡,一半为了丧事,一半为了父亲赋闲。

语句都很短,没有多余的话。其中“典质”“亏空”“惨淡”“赋闲”等词很文雅,但总体而言是口语,明白易懂。短促的语句,将事件、氛围、原因概述得清清楚楚,带给读者一种忙碌、沉重的感受。

品味语言

他给我拣定了靠车门的一张椅子;我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。

作者基本上是以叙述代描写,表现父亲对“我”无微不至的关爱。父亲“拣定椅子”,反复叮嘱,都是极琐细的事,作者却不厌其烦地一一写来,看似细碎,却并不让人觉得烦冗,因为其中的点点滴滴,都是父爱的真实流露。其中写“我”用父亲“给我做的紫毛大衣”铺座位,点出一个重要的细节,变换了叙事的视角,消减了从一个角度连续叙事可能存在的单调感。

品味语言

我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。

作者使用的是白描手法,笔法简净,却细致而传神地描绘出了父亲的形象。这三个句子看似平淡,其实内有起伏,“本来”“只好”“尚不”“可是”“就”等词语,看似寻常,却表现出“我”心中并不平静的感情。

品味语言

他少年出外谋生,独立支持,做了许多大事。哪知老境却如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自已。情郁于中,自然要发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。

这几句话的书面语特点明显,既用文雅的四字词语,还使用接近文言文的句式,强化了句子的概括力,短短几句,概括了父亲的人生历程。虽以第三人称来写,“哪知”“触目伤怀”等词语却写出了父亲的心境。连用两个“自然”,为父亲辩护,表现了“我”对父亲的理解。

品味语言

1.线索清晰,角度新颖。

以“背影”为线索,四次写“背影”,四次写流泪,把各部分材料巧妙地组织起来,通过“背影”这个独特的角度展现出父子之间深厚的感情,同时照应题目,使文章浑然一体。

写作特色

2.描写细腻,生动感人。

本文通过看似琐碎寻常、实则生动典型的细节描写来刻画人物,尤其是对父亲爬月台买橘子时的动作刻画得极其细腻,使得父亲的形象血肉丰满、呼之欲出,具有撼动人心的力量。

写作特色

3.语言朴实,饱含深情。

本文是作者在感情如潮的情况下写成的,却以白描的手法记叙事实,用朴素平实、通俗晓畅的语言,表现出父亲对儿子的关爱,儿子对父亲的感激与思念。

4.精心剪裁,详略得当。

文中略写回家奔丧、在南京游逛,因为这些和主题关系不大。详写送行的过程,其中也分主次,父亲爬月台买橘子的过程就写得比较详细。

写作特色

主题思想

本文以“背影”为线索,追忆了作者和父亲在浦口车站分别的情景,生动地刻画了一个感人至深的慈父形象,表达了真挚深沉的父子之情,抒发了作者对父亲深切的思念。

板书设计

背影

(线索)

思念父亲——难忘背影——开篇点题

回忆往事

车站送别

父子奔丧——渲染气氛

父子同行——车站送别

望父

买橘

引出背影

外貌

动作

父子分别——惜别背影

体态:肥胖

衣着

黑布小帽

黑布大马褂

深青布棉袍

走路的姿态:蹒跚

爬月台动作:攀、缩、倾等

怀念父亲——再现背影——结尾照应

父子

情深

(主题)

刻画背影

拓展延伸

你能说说关于父爱的名言吗?

父爱是水。 ——高尔基

父爱可以牺牲自己的一切,包括自己的的生命。

——达芬奇

父爱是沉默的,如果你感觉到了那就不是父爱了!

——冰心

1.下列句子中画线词语运用有误的一项是( )

A.老李最近不但失业,又生了重病,可真是雪上加霜、祸不单行啊!

B.近几年来,我都是东奔西走,为了生活到处奔波。

C.看到眼前的美景,他触目伤怀,一种喜悦涌上心头。

D.《背影》这篇课文给人一种娓娓道来的感觉,情真意切,让人感动。

解析:ABD使用正确;C.使用有误,触目伤怀:见到某种情况而内心特别悲伤。该成语和“一种喜悦涌上心头”意思不符。故选C。

C

当堂检测

2.在下面语段横线处依次填入句子,最恰当的一项是( )

时间都去哪儿了?在这个忙碌的时代,“忙”逐渐成了一种生活状态。有的人因为忙于生计,________,失去了许多与家人共享天伦的快乐;有的人因为忙于仕途,________,错过了许多与朋友交流思想的时光;有的人因为忙于玩乐,________,错失了许多与他人放飞梦想的机会……所以,我们应该在流淌的时间里经营好自己的幸福人生。

A.淡漠了亲情 淡忘了友情 虚度了年华 B.虚度了年华 淡忘了友情 淡漠了亲情

C.淡漠了亲情 虚度了年华 淡忘了友情 D.淡忘了友情 淡漠了亲情 虚度了年华

解析:第一空的下文是“与家人共享天伦的快乐”,与“淡漠了亲情”对应;第二空的“下文是“与朋友交流思想的时光”,与“淡忘了友情”对应;第三空的下文是“与他人放飞梦想的机会”,与“虚度了年华”对应。故答案选A。

A

当堂检测

3.下列对课文的理解和分析,有误的一项是( )

A.父亲“戴着黑布小帽”“穿着黑布大马褂”是“我”暗笑他“迁”的原因。

B.第6段主要写了“我”的两次流泪,分别是感动之泪和分别之泪。

C.这两段中,“我”对父亲的情感态度由不接受父亲的关爱转变为因父爱而感动。

D.这两段的语言素朴而又不失典雅,匀净而又不失细腻,具有很强的表现力和感染力。

解析:A项,根据课文第5段“他嘱我路上小心……托他们只是白托”可知,“我”暗笑父亲“迂”是因为他对“我”的叮嘱和托茶房好好照应“我”。故选A。

A

当堂检测

4.下列古诗句不是表现父爱的一项是( )

A.每思骨肉在天畔,来看野翁怜子孙。(曹邺《北郭闲思》)

B.江中有鲤鱼,频寄书一纸。(陆游《送子龙赴吉州掾》)

C.吾儿虽戆素业存,颇能伴翁饱菜根。(陆游《五更读书示子》)

D.临行密密缝,意恐迟迟归。(孟郊《游子吟》)

解析:解答此题,只要仔细理解诗意,就能做出判定。D项,诗句表现的是母爱,不是父爱。

D

当堂检测

感

谢

观

看

背

影

朱自清

新课导入

当代画家罗中立1980年完成的大幅画布油画《父亲》曾经震撼了所有人。他笔下那布满皱纹,饱经沧桑的脸庞,透露出对父亲深沉的爱与敬意。

新课导入

许多作家在刻画父亲形象时,都会用正面描写。可是,著名散文家朱自清却别具匠心地将父爱定格在了背影上。从此,背影似乎成了父亲的象征符号,几十年来,令无数的读者为之动容,泪流不止。那究竟是父亲怎样的背影?作者又是如何刻画父亲背影的?

今天,让我们学习朱自清的《背影》,一同感受那熟悉而又陌生、清晰而又模糊的“背影”,一起挖掘和体悟他们之间特殊的父子之情。

素养目标

1.整体感知父亲形象,尤其是“背影”的形象,体会父子之间的深厚情感。

2.把握文中“我”的情感态度的变化,深入理解课文。

3.思考课文为何以“背影”为中心,了解文章的叙事方式。

4.品味课文独具特色的语言。

作者简介

朱自清(1899—1948),字佩弦,号秋实。江苏省扬州市人,现代著名的散文家、诗人、学者、民主战士。1946年朱自清为反对美蒋反动派的罪恶行径,“宁可饿死也不领美国救济粮”,表现了我们民族的英雄气概。他创作成就最大的是散文,细腻清丽、意境隽永,于朴素中见真情,洋溢着一股清新的气息。代表作有:《春》《荷塘月色》《浆声灯影里的秦淮河》《绿》《白种人——上帝的骄子》《儿女》。

背景链接

《背影》写于1925年10月,当时作者在清华大学任教。文中所写的事发生在1917年冬,当时朱自清的祖母去世,任徐州烟酒公卖局局长的父亲朱鸿钧被解职,他自己在北大哲学系读书。得知祖母去世,他从北京赶到徐州与父亲一道回扬州奔丧。丧事完毕,父亲到南京找工作,作者回北京念书,父子俩在浦口车站惜别。

父子关系

1915年,朱自清父亲包办朱自清婚姻,朱自清有怨言。父子生隙。

1916年,朱自清上北大后自作主张改“朱自华”为“朱自清”,父亲很生气。

1917年,父亲失业,祖母去世,家庭经济陷入困顿。朱自清二弟几乎失学。《背影》的故事就发生在这一年。

父子关系

1921年,朱自清北大毕业参加工作,父亲为了缓解家庭经济紧张私自扣留了朱自清工资。父子发生剧烈矛盾。朱自清离家出走。

1922年,朱自清带儿子回家,父亲不准他进门,朱自清只能怅然离开。父子开始长达多年的冷战。

1925年,朱自清父亲写信给儿子:大约大去之期不远矣。朱自清在泪水中完成了《背影》。

1928年,朱自清父亲读到《背影》。父子冷战解冻。

文体知识

散文是一种自由、灵活的抒写见闻、感受的文体。它的特点是“形散而神不散”。所谓“形散”是指选材、结构、表达方式、语言运用灵活自由;“神不散”是指无论形式表达怎么自由,都必须紧紧围绕一个中心,围绕一条线索组织材料,控制思路。以联想、想象为桥梁的寓情于景、借景抒情、托物言志的象征手法,是散文常见的写作手段。从细处落笔,以小见大,是它表现主题的常见形式。

记叙性散文

概念 以记人叙事为主,洋溢着浓厚抒情气息的散文。 特点 对人和事的描绘和叙述较为具体、突出,同时表现作者的认识和感受,字里行间充满感情。它侧重于在叙述人物和事件发展变化的过程中反映事物的本质,有时间、地点、人物、事件等要素。 分类 记事散文 以事件发展为线索,偏重对事件的叙述。它可以是一个有头有尾的故事,也可以是几个片段的剪辑。

写人散文 以刻画人物为中心,往往抓住人物的性格特征做粗线条勾勒,侧重表现人物的基本气质、性格和精神面貌。

文体知识

交卸( ) 奔丧( ) 橘子 ( )

晶莹( ) 迂腐( ) 琐屑 ( )

栅栏( ) 差使( ) 狼藉( )

蹒跚( )簌簌( ) 踌躇( )

颓唐( ) 拭去( )

xiè

sānɡ

jú

yínɡ

yū

suǒ xiè

zhà

chāi

jí

pán shān

sù sù

chóu chú

tuí

shì

重难字词

狼藉:

赋闲:

踌躇:

迂:

颓唐:

琐屑:

祸不单行:

蹒跚:

不能自已:

乱七八糟的样子。

失业在家。

犹豫。

言行守旧,不合时宜。

颓废败落。

细小而繁多的事。

不幸的事接连发生。

因为腿脚不灵便,走路缓慢摇摆的样子。

不能控制自己的感情。已,停止,这里是控制的意思。

词语解释

整体感知

默读课文,说说本文主要写了一件什么事?抒发了作者怎样的感情?

本文写了“我”离开南京到北京,父亲送“我”到浦口火车站,照料“我”上车,并为“我”买橘子的事。过程中父亲的背影给“我”留下深刻印象,终生难忘。表现了父亲对“我”的疼爱,抒发了“我”对父亲的感念之情。

第一部分(1):写“我”对父亲的“背影”难以忘怀,引出下文的“背影”故事。

第二部分(2~6):回忆家中往事以及车站离别的情景,表现父亲的爱子之情。

第三部分(7):泪光中再现“背影”,抒发思念之情。

文章结构

深入探究

本文共有几次写到“背影”?各出现在课文什么地方?

第一次在开头,“最不能忘记的是他的背影”。

第二次在浦口车站送别时,父亲去买橘子的背影。

第三次在车门话别,望着父亲的“背影混入来来往往的人群里”。

第四次在结尾,“在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影”。

作者是怎样描写父亲的背影的?“望父买橘”写得极有特点,那作者笔下的父亲到底是一个怎样的形象呢?品读文中的细节,感受朱自清父亲对他的爱,并结合相关内容分析文中父亲的形象。

深入探究

外貌描写

黑布小帽、黑布大马褂、深青布棉袍

从其颜色看:可见父亲的心情的暗淡悲伤

从其质地看:可见父亲的老境的颓唐困顿

与紫毛大衣对比:深沉的父爱啊!为孩子倾其所有

深入探究

动作描写

“探”、“攀”、“缩”、“倾”

“探”,体胖动作不灵便,下铁道小心翼翼;“攀”,既写出月台的高度,又可以想象父亲爬月台的吃力;“缩”,两脚无处可蹬,把怎样爬写得更细致;“倾”,爬上月台虽然十分艰难,但又十分努力的样子。——这是一个艰难的背影!

深入探究

语言描写

语言朴实无华,但却字字句句流露父亲当时的心声:对儿子的怜惜、体贴、关爱、不舍。

关心路途口渴

惦念旅途安全

担心行李安全

A.我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。

B.我走了,到那边来信!

C.进去吧,里边没人。

深入探究

神态描写

(扑扑衣上的泥土),心里很轻松似的。

责任尽到,心情愉悦

形象:文中的父亲是一个细心、体贴、不善言辞、疼爱儿子的慈父形象。

深入探究

作者在文中描写自己总共流了几次泪,试分析为什么会流泪?

作者流了四次泪。

(1)见父亲,睹家境,想祖母——难过的泪

(2)望父亲买橘,父子离别——感激的泪

(3)背影远去,依依惜别——惜别的泪

(4)再现背影,泪光莹莹——辛酸的泪

深入探究

这四次背影和四次流泪,与文章主旨有什么联系?

肥胖的身子、缓慢的动作、艰难的步履,不辞辛劳、不怕麻烦地送“我”到车站,并为“我”买橘;而“我”被这浓浓的父爱深深感动,流下了眼泪,有难过的泪、感激的泪、惜别的泪、辛酸的泪,都饱含着儿子对父亲的爱。这四次背影和四次流泪凝聚了父子深情。

深入探究

回家变卖典质,父亲还了亏空;又借钱办了丧事。这些日子,家中光景很是惨淡,一半为了丧事,一半为了父亲赋闲。

语句都很短,没有多余的话。其中“典质”“亏空”“惨淡”“赋闲”等词很文雅,但总体而言是口语,明白易懂。短促的语句,将事件、氛围、原因概述得清清楚楚,带给读者一种忙碌、沉重的感受。

品味语言

他给我拣定了靠车门的一张椅子;我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。

作者基本上是以叙述代描写,表现父亲对“我”无微不至的关爱。父亲“拣定椅子”,反复叮嘱,都是极琐细的事,作者却不厌其烦地一一写来,看似细碎,却并不让人觉得烦冗,因为其中的点点滴滴,都是父爱的真实流露。其中写“我”用父亲“给我做的紫毛大衣”铺座位,点出一个重要的细节,变换了叙事的视角,消减了从一个角度连续叙事可能存在的单调感。

品味语言

我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。

作者使用的是白描手法,笔法简净,却细致而传神地描绘出了父亲的形象。这三个句子看似平淡,其实内有起伏,“本来”“只好”“尚不”“可是”“就”等词语,看似寻常,却表现出“我”心中并不平静的感情。

品味语言

他少年出外谋生,独立支持,做了许多大事。哪知老境却如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自已。情郁于中,自然要发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。

这几句话的书面语特点明显,既用文雅的四字词语,还使用接近文言文的句式,强化了句子的概括力,短短几句,概括了父亲的人生历程。虽以第三人称来写,“哪知”“触目伤怀”等词语却写出了父亲的心境。连用两个“自然”,为父亲辩护,表现了“我”对父亲的理解。

品味语言

1.线索清晰,角度新颖。

以“背影”为线索,四次写“背影”,四次写流泪,把各部分材料巧妙地组织起来,通过“背影”这个独特的角度展现出父子之间深厚的感情,同时照应题目,使文章浑然一体。

写作特色

2.描写细腻,生动感人。

本文通过看似琐碎寻常、实则生动典型的细节描写来刻画人物,尤其是对父亲爬月台买橘子时的动作刻画得极其细腻,使得父亲的形象血肉丰满、呼之欲出,具有撼动人心的力量。

写作特色

3.语言朴实,饱含深情。

本文是作者在感情如潮的情况下写成的,却以白描的手法记叙事实,用朴素平实、通俗晓畅的语言,表现出父亲对儿子的关爱,儿子对父亲的感激与思念。

4.精心剪裁,详略得当。

文中略写回家奔丧、在南京游逛,因为这些和主题关系不大。详写送行的过程,其中也分主次,父亲爬月台买橘子的过程就写得比较详细。

写作特色

主题思想

本文以“背影”为线索,追忆了作者和父亲在浦口车站分别的情景,生动地刻画了一个感人至深的慈父形象,表达了真挚深沉的父子之情,抒发了作者对父亲深切的思念。

板书设计

背影

(线索)

思念父亲——难忘背影——开篇点题

回忆往事

车站送别

父子奔丧——渲染气氛

父子同行——车站送别

望父

买橘

引出背影

外貌

动作

父子分别——惜别背影

体态:肥胖

衣着

黑布小帽

黑布大马褂

深青布棉袍

走路的姿态:蹒跚

爬月台动作:攀、缩、倾等

怀念父亲——再现背影——结尾照应

父子

情深

(主题)

刻画背影

拓展延伸

你能说说关于父爱的名言吗?

父爱是水。 ——高尔基

父爱可以牺牲自己的一切,包括自己的的生命。

——达芬奇

父爱是沉默的,如果你感觉到了那就不是父爱了!

——冰心

1.下列句子中画线词语运用有误的一项是( )

A.老李最近不但失业,又生了重病,可真是雪上加霜、祸不单行啊!

B.近几年来,我都是东奔西走,为了生活到处奔波。

C.看到眼前的美景,他触目伤怀,一种喜悦涌上心头。

D.《背影》这篇课文给人一种娓娓道来的感觉,情真意切,让人感动。

解析:ABD使用正确;C.使用有误,触目伤怀:见到某种情况而内心特别悲伤。该成语和“一种喜悦涌上心头”意思不符。故选C。

C

当堂检测

2.在下面语段横线处依次填入句子,最恰当的一项是( )

时间都去哪儿了?在这个忙碌的时代,“忙”逐渐成了一种生活状态。有的人因为忙于生计,________,失去了许多与家人共享天伦的快乐;有的人因为忙于仕途,________,错过了许多与朋友交流思想的时光;有的人因为忙于玩乐,________,错失了许多与他人放飞梦想的机会……所以,我们应该在流淌的时间里经营好自己的幸福人生。

A.淡漠了亲情 淡忘了友情 虚度了年华 B.虚度了年华 淡忘了友情 淡漠了亲情

C.淡漠了亲情 虚度了年华 淡忘了友情 D.淡忘了友情 淡漠了亲情 虚度了年华

解析:第一空的下文是“与家人共享天伦的快乐”,与“淡漠了亲情”对应;第二空的“下文是“与朋友交流思想的时光”,与“淡忘了友情”对应;第三空的下文是“与他人放飞梦想的机会”,与“虚度了年华”对应。故答案选A。

A

当堂检测

3.下列对课文的理解和分析,有误的一项是( )

A.父亲“戴着黑布小帽”“穿着黑布大马褂”是“我”暗笑他“迁”的原因。

B.第6段主要写了“我”的两次流泪,分别是感动之泪和分别之泪。

C.这两段中,“我”对父亲的情感态度由不接受父亲的关爱转变为因父爱而感动。

D.这两段的语言素朴而又不失典雅,匀净而又不失细腻,具有很强的表现力和感染力。

解析:A项,根据课文第5段“他嘱我路上小心……托他们只是白托”可知,“我”暗笑父亲“迂”是因为他对“我”的叮嘱和托茶房好好照应“我”。故选A。

A

当堂检测

4.下列古诗句不是表现父爱的一项是( )

A.每思骨肉在天畔,来看野翁怜子孙。(曹邺《北郭闲思》)

B.江中有鲤鱼,频寄书一纸。(陆游《送子龙赴吉州掾》)

C.吾儿虽戆素业存,颇能伴翁饱菜根。(陆游《五更读书示子》)

D.临行密密缝,意恐迟迟归。(孟郊《游子吟》)

解析:解答此题,只要仔细理解诗意,就能做出判定。D项,诗句表现的是母爱,不是父爱。

D

当堂检测

感

谢

观

看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读