4.2人体通过非特异性免疫对抗病原体课件(共24张PPT)——高中生物学浙科版(2019)选择性必修一

文档属性

| 名称 | 4.2人体通过非特异性免疫对抗病原体课件(共24张PPT)——高中生物学浙科版(2019)选择性必修一 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-06-24 12:48:16 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

4.2人体通过非特异性免疫对抗病原体

学习目标

通过讨论人体抵御细菌等病原体的侵染过程,说出非特异性免疫的两道防线及其作用,并概括非特异性免疫的特点。

通过分析炎症反应过程,概括非特异性免疫的作用及机理。

情境导入

一个正常的健康个体在其生命中的每一天都会接触大量的微生物,但偶尔才会出现有症状的疾病。大多数病原体在几分钟或几小时内就能被机体察觉并清除,这都依赖于一种不需要长时间诱导的防御机制—非特异性免疫。在感染初期,非特异性免疫的防御作用至关重要,是动物生存的重要保障。面对多种病原体。

非特异性免疫为什么可以立即做出反应

非特异性免疫都包含哪些途径

为什么说非特异性免疫针对多种病原体发挥防御作用

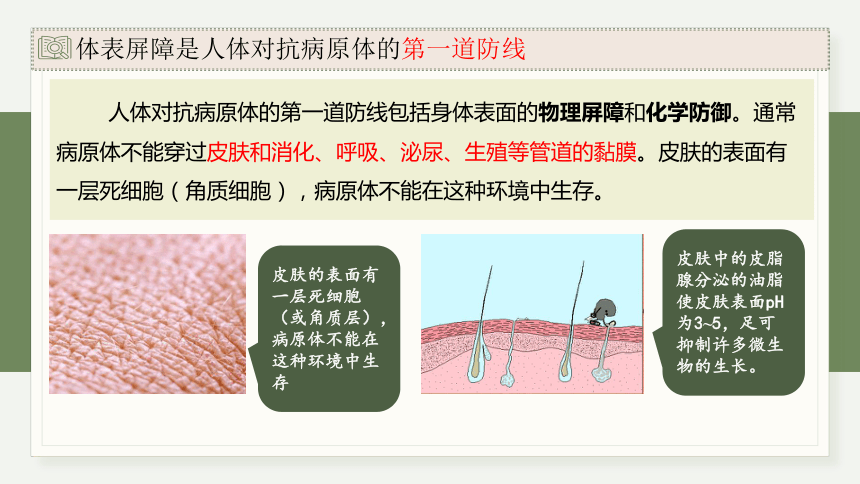

人体对抗病原体的第一道防线包括身体表面的物理屏障和化学防御。通常病原体不能穿过皮肤和消化、呼吸、泌尿、生殖等管道的黏膜。皮肤的表面有一层死细胞(角质细胞),病原体不能在这种环境中生存。

体表屏障是人体对抗病原体的第一道防线

皮肤的表面有一层死细胞(或角质层),病原体不能在这种环境中生存

皮肤中的皮脂腺分泌的油脂使皮肤表面pH为3~5,足可抑制许多微生物的生长。

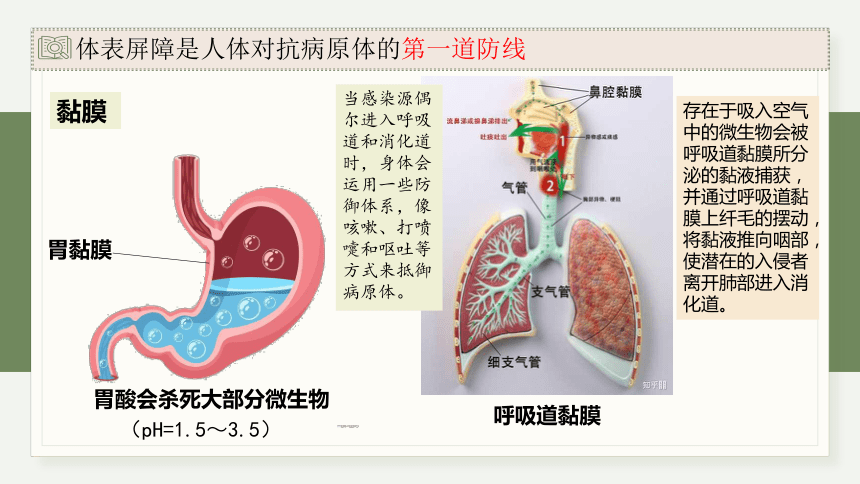

存在于食物中的微生物会遇到唾液中的溶菌酶和胃液中的胃酸,溶菌酶能消化细菌的细胞壁,胃酸会杀死大部分微生物。存在于吸入空气中的微生物会被呼吸道黏膜所分泌的黏液捕获,并通过呼吸道黏膜上纤毛的摆动,将黏液推向咽部,使潜在的入侵者离开肺部进入消化道。当感染源偶尔进入呼吸道和消化道时,身体会运用一些防御体系,像咳嗽、打喷嚏和呕吐等方式来抵御病原体。

体表屏障是人体对抗病原体的第一道防线

黏膜

胃黏膜

胃酸会杀死大部分微生物

(pH=1.5~3.5)

呼吸道黏膜

存在于吸入空气中的微生物会被呼吸道黏膜所分泌的黏液捕获,并通过呼吸道黏膜上纤毛的摆动,将黏液推向咽部,使潜在的入侵者离开肺部进入消化道。

当感染源偶尔进入呼吸道和消化道时,身体会运用一些防御体系,像咳嗽、打喷嚏和呕吐等方式来抵御病原体。

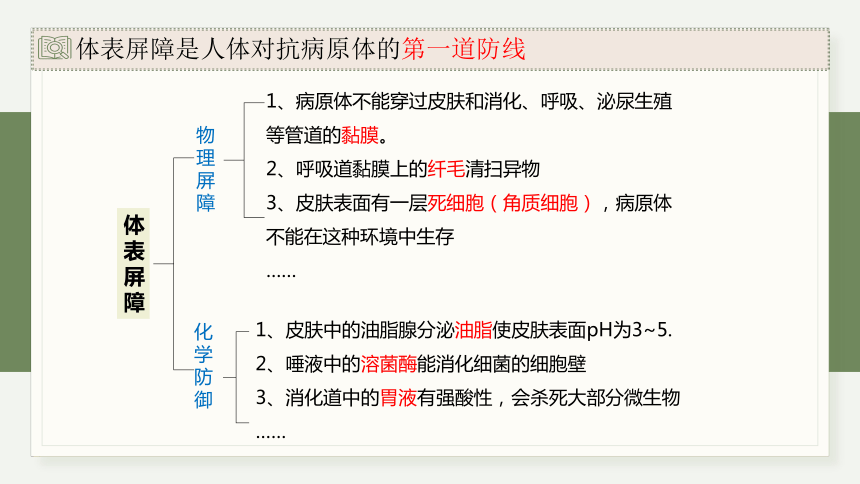

体表屏障是人体对抗病原体的第一道防线

1、病原体不能穿过皮肤和消化、呼吸、泌尿生殖等管道的黏膜。

2、呼吸道黏膜上的纤毛清扫异物

3、皮肤表面有一层死细胞(角质细胞),病原体不能在这种环境中生存

……

1、皮肤中的油脂腺分泌油脂使皮肤表面pH为3~5.

2、唾液中的溶菌酶能消化细菌的细胞壁

3、消化道中的胃液有强酸性,会杀死大部分微生物

……

物理屏障

化学防御

体表屏障

体表屏障是人体对抗病原体的第一道防线

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

如果病原体突破体表屏障,机体会启动多种非特异性的细胞和分泌多种化学物质来保护自己。由于这种反应不是专门针对某种特定的病原体的,因此被称为非特异性反应,它是人体抵御病原体的第二道防线。

杀菌物质

吞噬细胞

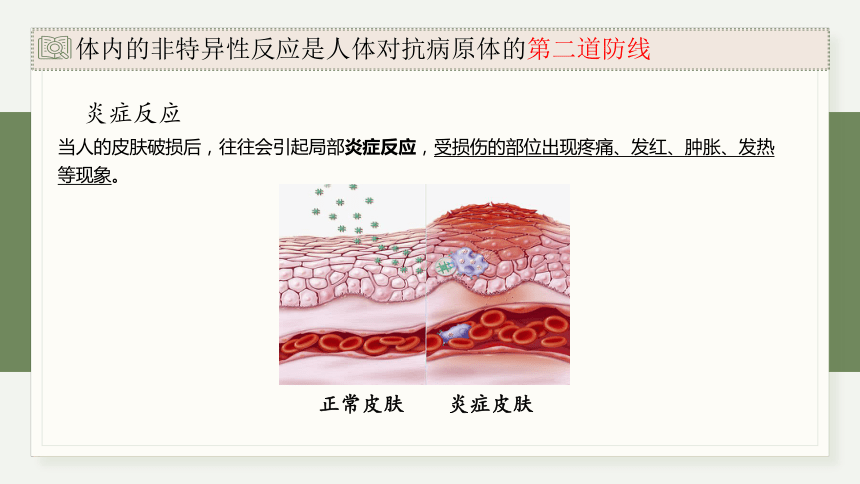

炎症反应

当人的皮肤破损后,往往会引起局部炎症反应,受损伤的部位出现疼痛、发红、肿胀、发热等现象。

正常皮肤 炎症皮肤

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

炎症反应过程:当皮肤破损时,毛细血管和细胞被破坏,损伤细胞会释放某种化学物质(如组织胺)作为报警信号,引发神经冲动,使人产生痛觉;还会使受损份部位的微动脉和毛细血管舒张、扩大,皮肤变红;使毛细血管的通透性升高,蛋白质和液体逸出,形成局部肿胀,同时局部体温升高。这样,就可以增强白细胞吞噬侵入病原微生物的作用。

如组织胺

组织胺,是一种有机含氮化合物。当组织受到损伤或发生炎症和过敏反应时,都可释放组胺。

组胺有强烈的舒血管作用,并能使毛细血管和微静脉的管壁通透性增加,血浆漏入组织,导致局部组织水肿。

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

炎症反应

在克服感染时,死亡的白细胞及一些坏死组织、坏死细胞、死细菌和活的白细胞结合在一起形成一种黄色黏稠的液体。

脓液

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

白细胞包括(中性粒细胞、单核细胞及其分化形成的巨噬细胞)

体内的某些白细胞(中性粒细胞、单核细胞及其分化形成的巨噬细胞)和化学物质(干扰素等)

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

干扰素

本质

蛋白质

种类

种类 分泌细胞 作用

α干扰素

β干扰素 γ干扰素 被病毒感染的体细胞

白细胞

作为信号刺激周围细胞产生另一种能抑制病毒复制的蛋白质,从而抵抗病毒感染

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

白细胞在非特异性免疫中的作用

变形运动

吞噬作用

分化作用

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

变形运动:

皮肤任何破损都会使病原微生物进入体内,引起中性粒细胞和单核细胞从毛细血管中钻出,进入受损伤补位的组织间隙。

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

吞噬作用:

一个中性粒细胞可以吞噬几个细菌。一个巨噬细胞可以吞噬上百个细菌和病毒。中性粒细胞和巨噬细胞可以统称为吞噬细胞。

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

吞噬细胞吞噬细菌模式图

巨噬细胞摄取微生物的扫描电镜图

分化作用

单核细胞可以分化为巨噬细胞和树突状细胞

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

巨噬细胞遇到入侵的微生物时,会释放一种称为白细胞介素-1的调节分子。白细胞介素-1和细菌产生的内毒素等其他致热原,能刺激下丘脑内的神经元,使体温升高,体温升高的结果就是发热。

小资料:发热是一种非特异性防御机制

小资料:发热是一种非特异性防御机制

发热促进机体吞噬作用,引起肝、脾储藏铁离子,以降低血液中的铁离子,而细菌生长时需要大量的铁离子。可见,发热可以增强机体的防御功能。但体温超过39.4℃对人体就有害了,超过40.6℃就有可能致命。

课堂小结

人体通过非特异性免疫对抗病原体

体表屏障是人体对抗病原体的第一道防线

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

身体表面的物理屏障

身体表面的化学防御

炎症反应

发热的机理

干扰素

随堂小测

1.免疫调节是人体生命活动调节的重要组成部分,人体依靠免疫系统识别“自己”和“非己”成分,从而消除抗原,维持健康。下列相关叙述错误的是( )

A.正常细胞膜和癌变细胞表面都存在各自的“身份标签”

B.组织液、血浆中的溶菌酶和吞噬细胞属于免疫活性物质

C.皮肤、黏膜对病原体的防御属于人体的第一道防线

D.免疫系统的基本功能由非特异性免疫和特异性免疫共同实现

答案:B

解析:癌细胞可以作为抗原,人体细胞膜和癌变细胞表面都存在各自的“身份标签”,免疫细胞通过表面的受体识别“自己”和“非己”成分,A正确;吞噬细胞属于免疫细胞,不是免疫活性物质,B错误;皮肤、黏膜对病原体的抵抗和攻击属于人体的第一道防线,C正确;三道防线是统一的整体,它们共同实现免疫防御、免疫自稳和免疫监视功能,D正确。

课堂小结

2.炎症,就是平时人们所说的“发炎”,是机体对于外界刺激的一种免疫反应,需借助体液中的吞噬细胞抵抗外来抗原入侵,常伴随有红、肿、发热等特点。下列叙述错误的是( )

A.“发炎”体现了机体的免疫防卫功能

B.炎症反应是第二道防线作用的结果,具有非特异性的特点

C.细胞凋亡一般不会引起炎症反应

D.炎症部位肿胀,可能原因是该处组织液Na+等离子数量减少

答案:D

解析:免疫防卫是指机体识别和清除外来入侵的抗原,如病原微生物等,因此“发炎”体现了机体的免疫防卫功能,A正确;体液中的吞噬细胞属于机体的第二道防线,第一道防线和第二道防线共同构成非特性免疫,炎症是机体对于外界刺激的一种免疫反应,需借助体液中的吞噬细胞抵抗外来抗原入侵,因此炎症反应是第二道防线作用的结果,具有非特异性的特点,B正确;细胞凋亡属于正常的生命活动,一般不会引起炎症反应,C正确;炎症部位肿胀,可能原因是该处组织液Na+等离子数量增加,使其吸水能力增强,D错误。

感谢使用

4.2人体通过非特异性免疫对抗病原体

学习目标

通过讨论人体抵御细菌等病原体的侵染过程,说出非特异性免疫的两道防线及其作用,并概括非特异性免疫的特点。

通过分析炎症反应过程,概括非特异性免疫的作用及机理。

情境导入

一个正常的健康个体在其生命中的每一天都会接触大量的微生物,但偶尔才会出现有症状的疾病。大多数病原体在几分钟或几小时内就能被机体察觉并清除,这都依赖于一种不需要长时间诱导的防御机制—非特异性免疫。在感染初期,非特异性免疫的防御作用至关重要,是动物生存的重要保障。面对多种病原体。

非特异性免疫为什么可以立即做出反应

非特异性免疫都包含哪些途径

为什么说非特异性免疫针对多种病原体发挥防御作用

人体对抗病原体的第一道防线包括身体表面的物理屏障和化学防御。通常病原体不能穿过皮肤和消化、呼吸、泌尿、生殖等管道的黏膜。皮肤的表面有一层死细胞(角质细胞),病原体不能在这种环境中生存。

体表屏障是人体对抗病原体的第一道防线

皮肤的表面有一层死细胞(或角质层),病原体不能在这种环境中生存

皮肤中的皮脂腺分泌的油脂使皮肤表面pH为3~5,足可抑制许多微生物的生长。

存在于食物中的微生物会遇到唾液中的溶菌酶和胃液中的胃酸,溶菌酶能消化细菌的细胞壁,胃酸会杀死大部分微生物。存在于吸入空气中的微生物会被呼吸道黏膜所分泌的黏液捕获,并通过呼吸道黏膜上纤毛的摆动,将黏液推向咽部,使潜在的入侵者离开肺部进入消化道。当感染源偶尔进入呼吸道和消化道时,身体会运用一些防御体系,像咳嗽、打喷嚏和呕吐等方式来抵御病原体。

体表屏障是人体对抗病原体的第一道防线

黏膜

胃黏膜

胃酸会杀死大部分微生物

(pH=1.5~3.5)

呼吸道黏膜

存在于吸入空气中的微生物会被呼吸道黏膜所分泌的黏液捕获,并通过呼吸道黏膜上纤毛的摆动,将黏液推向咽部,使潜在的入侵者离开肺部进入消化道。

当感染源偶尔进入呼吸道和消化道时,身体会运用一些防御体系,像咳嗽、打喷嚏和呕吐等方式来抵御病原体。

体表屏障是人体对抗病原体的第一道防线

1、病原体不能穿过皮肤和消化、呼吸、泌尿生殖等管道的黏膜。

2、呼吸道黏膜上的纤毛清扫异物

3、皮肤表面有一层死细胞(角质细胞),病原体不能在这种环境中生存

……

1、皮肤中的油脂腺分泌油脂使皮肤表面pH为3~5.

2、唾液中的溶菌酶能消化细菌的细胞壁

3、消化道中的胃液有强酸性,会杀死大部分微生物

……

物理屏障

化学防御

体表屏障

体表屏障是人体对抗病原体的第一道防线

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

如果病原体突破体表屏障,机体会启动多种非特异性的细胞和分泌多种化学物质来保护自己。由于这种反应不是专门针对某种特定的病原体的,因此被称为非特异性反应,它是人体抵御病原体的第二道防线。

杀菌物质

吞噬细胞

炎症反应

当人的皮肤破损后,往往会引起局部炎症反应,受损伤的部位出现疼痛、发红、肿胀、发热等现象。

正常皮肤 炎症皮肤

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

炎症反应过程:当皮肤破损时,毛细血管和细胞被破坏,损伤细胞会释放某种化学物质(如组织胺)作为报警信号,引发神经冲动,使人产生痛觉;还会使受损份部位的微动脉和毛细血管舒张、扩大,皮肤变红;使毛细血管的通透性升高,蛋白质和液体逸出,形成局部肿胀,同时局部体温升高。这样,就可以增强白细胞吞噬侵入病原微生物的作用。

如组织胺

组织胺,是一种有机含氮化合物。当组织受到损伤或发生炎症和过敏反应时,都可释放组胺。

组胺有强烈的舒血管作用,并能使毛细血管和微静脉的管壁通透性增加,血浆漏入组织,导致局部组织水肿。

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

炎症反应

在克服感染时,死亡的白细胞及一些坏死组织、坏死细胞、死细菌和活的白细胞结合在一起形成一种黄色黏稠的液体。

脓液

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

白细胞包括(中性粒细胞、单核细胞及其分化形成的巨噬细胞)

体内的某些白细胞(中性粒细胞、单核细胞及其分化形成的巨噬细胞)和化学物质(干扰素等)

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

干扰素

本质

蛋白质

种类

种类 分泌细胞 作用

α干扰素

β干扰素 γ干扰素 被病毒感染的体细胞

白细胞

作为信号刺激周围细胞产生另一种能抑制病毒复制的蛋白质,从而抵抗病毒感染

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

白细胞在非特异性免疫中的作用

变形运动

吞噬作用

分化作用

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

变形运动:

皮肤任何破损都会使病原微生物进入体内,引起中性粒细胞和单核细胞从毛细血管中钻出,进入受损伤补位的组织间隙。

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

吞噬作用:

一个中性粒细胞可以吞噬几个细菌。一个巨噬细胞可以吞噬上百个细菌和病毒。中性粒细胞和巨噬细胞可以统称为吞噬细胞。

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

吞噬细胞吞噬细菌模式图

巨噬细胞摄取微生物的扫描电镜图

分化作用

单核细胞可以分化为巨噬细胞和树突状细胞

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

巨噬细胞遇到入侵的微生物时,会释放一种称为白细胞介素-1的调节分子。白细胞介素-1和细菌产生的内毒素等其他致热原,能刺激下丘脑内的神经元,使体温升高,体温升高的结果就是发热。

小资料:发热是一种非特异性防御机制

小资料:发热是一种非特异性防御机制

发热促进机体吞噬作用,引起肝、脾储藏铁离子,以降低血液中的铁离子,而细菌生长时需要大量的铁离子。可见,发热可以增强机体的防御功能。但体温超过39.4℃对人体就有害了,超过40.6℃就有可能致命。

课堂小结

人体通过非特异性免疫对抗病原体

体表屏障是人体对抗病原体的第一道防线

体内的非特异性反应是人体对抗病原体的第二道防线

身体表面的物理屏障

身体表面的化学防御

炎症反应

发热的机理

干扰素

随堂小测

1.免疫调节是人体生命活动调节的重要组成部分,人体依靠免疫系统识别“自己”和“非己”成分,从而消除抗原,维持健康。下列相关叙述错误的是( )

A.正常细胞膜和癌变细胞表面都存在各自的“身份标签”

B.组织液、血浆中的溶菌酶和吞噬细胞属于免疫活性物质

C.皮肤、黏膜对病原体的防御属于人体的第一道防线

D.免疫系统的基本功能由非特异性免疫和特异性免疫共同实现

答案:B

解析:癌细胞可以作为抗原,人体细胞膜和癌变细胞表面都存在各自的“身份标签”,免疫细胞通过表面的受体识别“自己”和“非己”成分,A正确;吞噬细胞属于免疫细胞,不是免疫活性物质,B错误;皮肤、黏膜对病原体的抵抗和攻击属于人体的第一道防线,C正确;三道防线是统一的整体,它们共同实现免疫防御、免疫自稳和免疫监视功能,D正确。

课堂小结

2.炎症,就是平时人们所说的“发炎”,是机体对于外界刺激的一种免疫反应,需借助体液中的吞噬细胞抵抗外来抗原入侵,常伴随有红、肿、发热等特点。下列叙述错误的是( )

A.“发炎”体现了机体的免疫防卫功能

B.炎症反应是第二道防线作用的结果,具有非特异性的特点

C.细胞凋亡一般不会引起炎症反应

D.炎症部位肿胀,可能原因是该处组织液Na+等离子数量减少

答案:D

解析:免疫防卫是指机体识别和清除外来入侵的抗原,如病原微生物等,因此“发炎”体现了机体的免疫防卫功能,A正确;体液中的吞噬细胞属于机体的第二道防线,第一道防线和第二道防线共同构成非特性免疫,炎症是机体对于外界刺激的一种免疫反应,需借助体液中的吞噬细胞抵抗外来抗原入侵,因此炎症反应是第二道防线作用的结果,具有非特异性的特点,B正确;细胞凋亡属于正常的生命活动,一般不会引起炎症反应,C正确;炎症部位肿胀,可能原因是该处组织液Na+等离子数量增加,使其吸水能力增强,D错误。

感谢使用

同课章节目录