4.1免疫系统识别“自己”和“非己”课件(共23张PPT)——高中生物学浙科版(2019)选择性必修一

文档属性

| 名称 | 4.1免疫系统识别“自己”和“非己”课件(共23张PPT)——高中生物学浙科版(2019)选择性必修一 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 45.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-06-24 12:56:12 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

4.1免疫系统识别“自己“和”非己”

学习目标

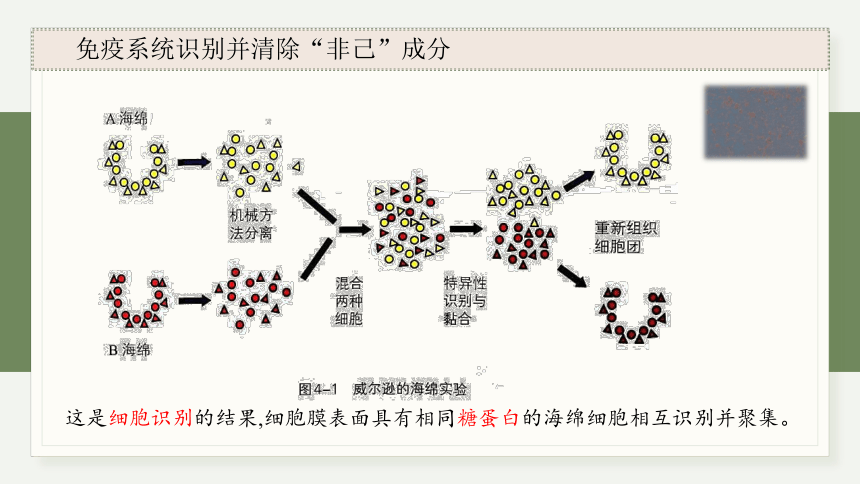

通过威尔逊的海绵实验及相关分析,认同免疫系统能识别“自己”和“非己”成分。

概括免疫系统的功能。

分析免疫器官、免疫细胞及免疫活性物质的关系,构建免疫系统的组成模型。

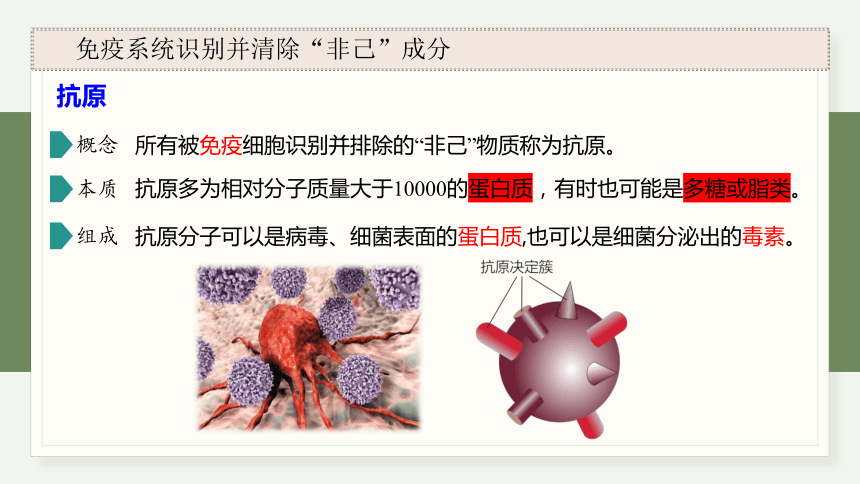

抗原

概念

所有被免疫细胞识别并排除的“非己”物质称为抗原。

本质

组成

抗原多为相对分子质量大于10000的蛋白质,有时也可能是多糖或脂类。

抗原分子可以是病毒、细菌表面的蛋白质,也可以是细菌分泌出的毒素。

免疫系统识别并清除“非己”成分

这是细胞识别的结果,细胞膜表面具有相同糖蛋白的海绵细胞相互识别并聚集。

免疫系统识别并清除“非己”成分

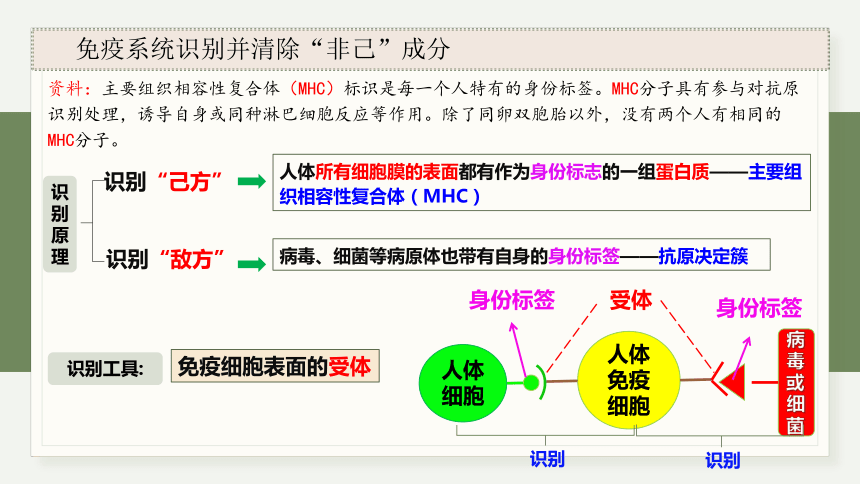

资料:主要组织相容性复合体(MHC)标识是每一个人特有的身份标签。MHC分子具有参与对抗原识别处理,诱导自身或同种淋巴细胞反应等作用。除了同卵双胞胎以外,没有两个人有相同的MHC分子。

人体细胞

免疫细胞表面的受体

人体免疫细胞

病毒或细菌

受体

识别

识别

识别工具:

人体所有细胞膜的表面都有作为身份标志的一组蛋白质——主要组织相容性复合体(MHC)

病毒、细菌等病原体也带有自身的身份标签——抗原决定簇

识别“己方”

识别“敌方”

身份标签

身份标签

识别原理

免疫系统识别并清除“非己”成分

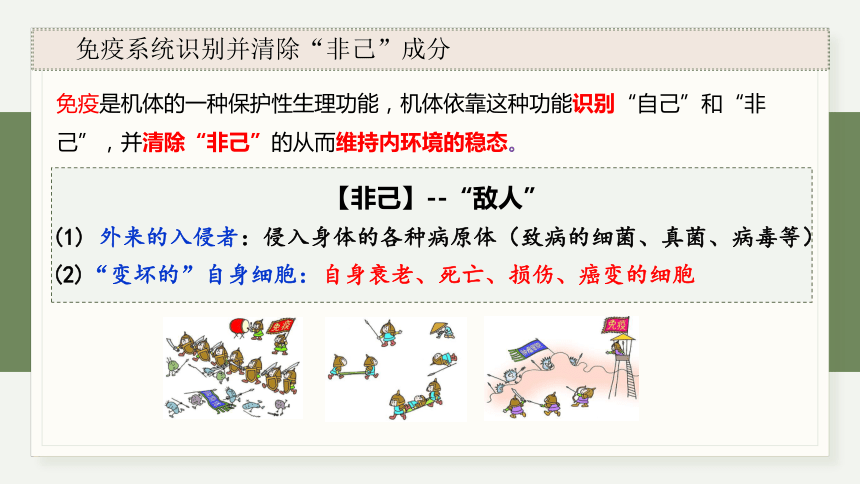

【非己】--“敌人”

免疫是机体的一种保护性生理功能,机体依靠这种功能识别“自己”和“非己”,并清除“非己”的从而维持内环境的稳态。

(2)“变坏的”自身细胞:自身衰老、死亡、损伤、癌变的细胞

(1) 外来的入侵者:侵入身体的各种病原体(致病的细菌、真菌、病毒等)

免疫系统识别并清除“非己”成分

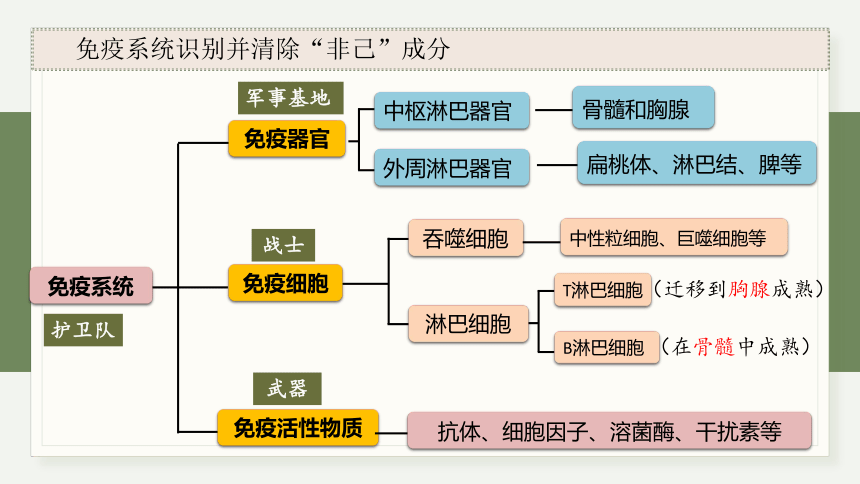

免疫系统

免疫细胞

免疫活性物质

免疫器官

抗体、细胞因子、溶菌酶、干扰素等

吞噬细胞

淋巴细胞

T淋巴细胞

B淋巴细胞

(在骨髓中成熟)

(迁移到胸腺成熟)

军事基地

战士

武器

护卫队

中性粒细胞、巨噬细胞等

中枢淋巴器官

外周淋巴器官

骨髓和胸腺

扁桃体、淋巴结、脾等

免疫系统识别并清除“非己”成分

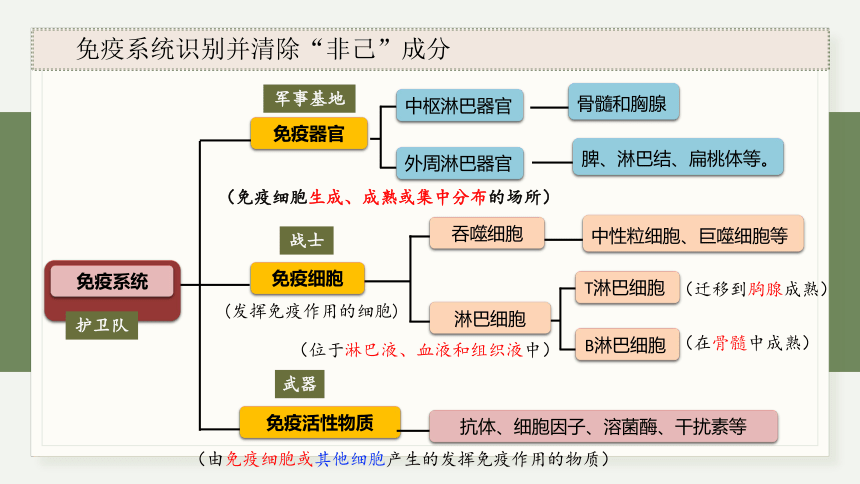

免疫系统

免疫细胞

免疫活性物质

免疫器官

抗体、细胞因子、溶菌酶、干扰素等

(免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所)

吞噬细胞

淋巴细胞

T淋巴细胞

B淋巴细胞

(发挥免疫作用的细胞)

(位于淋巴液、血液和组织液中)

(在骨髓中成熟)

(迁移到胸腺成熟)

(由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质)

军事基地

战士

武器

护卫队

中性粒细胞、巨噬细胞等

中枢淋巴器官

外周淋巴器官

骨髓和胸腺

脾、淋巴结、扁桃体等。

免疫系统识别并清除“非己”成分

胸腺

骨髓

中枢淋巴器官

扁桃体

淋巴结

脾

外周淋巴器官

是生产免疫细胞的场所

特异性免疫启动的部位

免疫系统识别并清除“非己”成分

免疫系统识别并清除“非己”成分

血细胞

红细胞

白细胞

血小板

造血干细胞

髓样干细胞

淋巴干细胞

红细胞

血小板

白细胞

吞噬细胞

中性粒

细胞

嗜酸性粒细胞

嗜碱性粒细胞

B淋巴

细胞

T淋巴

细胞

自然杀伤细胞

细胞的起源及分化

免疫系统识别并清除“非己”成分

淋巴细胞

淋巴细胞在机体的免疫反应中起着非常重要的作用,包括B淋巴细胞(简称B细胞)和T淋巴细胞(简称T细胞)等。

免疫系统识别并清除“非己”成分

中性粒细胞具趋化作用、吞噬作用和杀菌作用。中性粒细胞来源于骨髓,具有分叶形或杆状的核,胞浆内含有大量既不嗜碱也不嗜酸的中性细颗粒。

中性粒细胞

免疫系统识别并清除“非己”成分

巨噬细胞几乎分布于机体的各种组织中,具有吞噬消化、抗原处理和呈递功能。

巨噬细胞

免疫系统识别并清除“非己”成分

由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质。

免疫细胞或其他细胞。

溶菌酶、干扰素、淋巴因子、抗体等。

概念:

来源:

种类:

免疫系统识别并清除“非己”成分

抗体

抗原

抗原

×

抗体

作用:

能与相应抗原发生特异性结合,即一种抗体只能与一种抗原结合。

免疫系统识别并清除“非己”成分

干扰素:人干扰素可分为α、β、γ三种;具有抗病毒、抗肿瘤的作用;可以作为信号刺激周围细胞产生抗病毒蛋白发挥抗病毒作用。

溶菌酶:是可以溶解某些细菌细胞壁的酶,主要由巨噬细胞(或其前体细胞)分泌,小肠上皮一些特化细胞也可以分泌。

免疫系统识别并清除“非己”成分

第一道防线:体表屏障,即皮肤和黏膜。

第二道防线:体内的非特异性保护作用杀菌物质和吞噬细胞

第三道防线:特异性免疫反应,即由免疫器官和免疫细胞借助血液循环和淋巴循环组成。

特异性免疫

非特异性免疫

免疫系统识别并清除“非己”成分

免疫系统识别“自己”和“非己”

免疫系统识别并清除“非己”成分

免疫系统的组成

主要组织相容性复合体(MHC)

抗原

免疫系统的功能

免疫细胞

免疫器官

免疫活性物质

人体的三道防线

免疫系统识别并清除“非己”成分

随堂小测

1.下列与免疫系统组成的相关叙述,正确的是( )

A.扁桃体、淋巴结、胸腺、脾、脊髓均属于免疫器官

B.胃液、唾液中的杀菌物质均属于人体抵抗病原体的第三道防线

C.T细胞和B细胞都来源于骨髓造血干细胞

D.艾滋病患者的直接死因是HIV杀死了大量人体细胞

答案:C

解析:A、脊髓不属于免疫器官,A错误;

B、胃液、唾液中的杀菌物质属于人体第一道防线,B错误;

C、T细胞和B细胞都属于淋巴细胞,均来源于骨髓造血干细胞,C正确;

D、艾滋病患者出现的病症通常与其他病原体感染有关,艾滋病的直接死因往往是其他病原体的感染或恶性肿瘤,D错误。故选C。

随堂小测

2.下列关于特异性免疫和非特异性免疫的说法正确的是( )

A.非特异性免疫的结构基础是第一道防线,特异性免疫的结构基础是第二、三道防线

B.先天形成的,为特异性免疫;出生以后在生活过程中形成的,则为非特异性免疫

C.对各种抗原均具有免疫作用,则为非特异性免疫;只针对某种抗原发挥作用,则为特异免疫

D.溶菌酶同时属于第一道防线、第二道防线和第三道防线

答案:C

解析:A、非特异性免疫的结构基础是第一、二道防线,特异性免疫的结构基础是第三道防线,A错误;

B、如果是先天形成的,则为非特异性免疫;如果是出生以后在生活过程中形成的,则为特异性免疫,B错误;

C、如果对各种抗原均具有免疫作用,则为非特异性免疫;如果只针对某种抗原发挥作用,则为特异性免疫,C正确;

D、溶菌酶既是第一道防线也是第二道防线,但不属于第三道防线,D错误。

故选C。

感谢使用

4.1免疫系统识别“自己“和”非己”

学习目标

通过威尔逊的海绵实验及相关分析,认同免疫系统能识别“自己”和“非己”成分。

概括免疫系统的功能。

分析免疫器官、免疫细胞及免疫活性物质的关系,构建免疫系统的组成模型。

抗原

概念

所有被免疫细胞识别并排除的“非己”物质称为抗原。

本质

组成

抗原多为相对分子质量大于10000的蛋白质,有时也可能是多糖或脂类。

抗原分子可以是病毒、细菌表面的蛋白质,也可以是细菌分泌出的毒素。

免疫系统识别并清除“非己”成分

这是细胞识别的结果,细胞膜表面具有相同糖蛋白的海绵细胞相互识别并聚集。

免疫系统识别并清除“非己”成分

资料:主要组织相容性复合体(MHC)标识是每一个人特有的身份标签。MHC分子具有参与对抗原识别处理,诱导自身或同种淋巴细胞反应等作用。除了同卵双胞胎以外,没有两个人有相同的MHC分子。

人体细胞

免疫细胞表面的受体

人体免疫细胞

病毒或细菌

受体

识别

识别

识别工具:

人体所有细胞膜的表面都有作为身份标志的一组蛋白质——主要组织相容性复合体(MHC)

病毒、细菌等病原体也带有自身的身份标签——抗原决定簇

识别“己方”

识别“敌方”

身份标签

身份标签

识别原理

免疫系统识别并清除“非己”成分

【非己】--“敌人”

免疫是机体的一种保护性生理功能,机体依靠这种功能识别“自己”和“非己”,并清除“非己”的从而维持内环境的稳态。

(2)“变坏的”自身细胞:自身衰老、死亡、损伤、癌变的细胞

(1) 外来的入侵者:侵入身体的各种病原体(致病的细菌、真菌、病毒等)

免疫系统识别并清除“非己”成分

免疫系统

免疫细胞

免疫活性物质

免疫器官

抗体、细胞因子、溶菌酶、干扰素等

吞噬细胞

淋巴细胞

T淋巴细胞

B淋巴细胞

(在骨髓中成熟)

(迁移到胸腺成熟)

军事基地

战士

武器

护卫队

中性粒细胞、巨噬细胞等

中枢淋巴器官

外周淋巴器官

骨髓和胸腺

扁桃体、淋巴结、脾等

免疫系统识别并清除“非己”成分

免疫系统

免疫细胞

免疫活性物质

免疫器官

抗体、细胞因子、溶菌酶、干扰素等

(免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所)

吞噬细胞

淋巴细胞

T淋巴细胞

B淋巴细胞

(发挥免疫作用的细胞)

(位于淋巴液、血液和组织液中)

(在骨髓中成熟)

(迁移到胸腺成熟)

(由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质)

军事基地

战士

武器

护卫队

中性粒细胞、巨噬细胞等

中枢淋巴器官

外周淋巴器官

骨髓和胸腺

脾、淋巴结、扁桃体等。

免疫系统识别并清除“非己”成分

胸腺

骨髓

中枢淋巴器官

扁桃体

淋巴结

脾

外周淋巴器官

是生产免疫细胞的场所

特异性免疫启动的部位

免疫系统识别并清除“非己”成分

免疫系统识别并清除“非己”成分

血细胞

红细胞

白细胞

血小板

造血干细胞

髓样干细胞

淋巴干细胞

红细胞

血小板

白细胞

吞噬细胞

中性粒

细胞

嗜酸性粒细胞

嗜碱性粒细胞

B淋巴

细胞

T淋巴

细胞

自然杀伤细胞

细胞的起源及分化

免疫系统识别并清除“非己”成分

淋巴细胞

淋巴细胞在机体的免疫反应中起着非常重要的作用,包括B淋巴细胞(简称B细胞)和T淋巴细胞(简称T细胞)等。

免疫系统识别并清除“非己”成分

中性粒细胞具趋化作用、吞噬作用和杀菌作用。中性粒细胞来源于骨髓,具有分叶形或杆状的核,胞浆内含有大量既不嗜碱也不嗜酸的中性细颗粒。

中性粒细胞

免疫系统识别并清除“非己”成分

巨噬细胞几乎分布于机体的各种组织中,具有吞噬消化、抗原处理和呈递功能。

巨噬细胞

免疫系统识别并清除“非己”成分

由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质。

免疫细胞或其他细胞。

溶菌酶、干扰素、淋巴因子、抗体等。

概念:

来源:

种类:

免疫系统识别并清除“非己”成分

抗体

抗原

抗原

×

抗体

作用:

能与相应抗原发生特异性结合,即一种抗体只能与一种抗原结合。

免疫系统识别并清除“非己”成分

干扰素:人干扰素可分为α、β、γ三种;具有抗病毒、抗肿瘤的作用;可以作为信号刺激周围细胞产生抗病毒蛋白发挥抗病毒作用。

溶菌酶:是可以溶解某些细菌细胞壁的酶,主要由巨噬细胞(或其前体细胞)分泌,小肠上皮一些特化细胞也可以分泌。

免疫系统识别并清除“非己”成分

第一道防线:体表屏障,即皮肤和黏膜。

第二道防线:体内的非特异性保护作用杀菌物质和吞噬细胞

第三道防线:特异性免疫反应,即由免疫器官和免疫细胞借助血液循环和淋巴循环组成。

特异性免疫

非特异性免疫

免疫系统识别并清除“非己”成分

免疫系统识别“自己”和“非己”

免疫系统识别并清除“非己”成分

免疫系统的组成

主要组织相容性复合体(MHC)

抗原

免疫系统的功能

免疫细胞

免疫器官

免疫活性物质

人体的三道防线

免疫系统识别并清除“非己”成分

随堂小测

1.下列与免疫系统组成的相关叙述,正确的是( )

A.扁桃体、淋巴结、胸腺、脾、脊髓均属于免疫器官

B.胃液、唾液中的杀菌物质均属于人体抵抗病原体的第三道防线

C.T细胞和B细胞都来源于骨髓造血干细胞

D.艾滋病患者的直接死因是HIV杀死了大量人体细胞

答案:C

解析:A、脊髓不属于免疫器官,A错误;

B、胃液、唾液中的杀菌物质属于人体第一道防线,B错误;

C、T细胞和B细胞都属于淋巴细胞,均来源于骨髓造血干细胞,C正确;

D、艾滋病患者出现的病症通常与其他病原体感染有关,艾滋病的直接死因往往是其他病原体的感染或恶性肿瘤,D错误。故选C。

随堂小测

2.下列关于特异性免疫和非特异性免疫的说法正确的是( )

A.非特异性免疫的结构基础是第一道防线,特异性免疫的结构基础是第二、三道防线

B.先天形成的,为特异性免疫;出生以后在生活过程中形成的,则为非特异性免疫

C.对各种抗原均具有免疫作用,则为非特异性免疫;只针对某种抗原发挥作用,则为特异免疫

D.溶菌酶同时属于第一道防线、第二道防线和第三道防线

答案:C

解析:A、非特异性免疫的结构基础是第一、二道防线,特异性免疫的结构基础是第三道防线,A错误;

B、如果是先天形成的,则为非特异性免疫;如果是出生以后在生活过程中形成的,则为特异性免疫,B错误;

C、如果对各种抗原均具有免疫作用,则为非特异性免疫;如果只针对某种抗原发挥作用,则为特异性免疫,C正确;

D、溶菌酶既是第一道防线也是第二道防线,但不属于第三道防线,D错误。

故选C。

感谢使用

同课章节目录