2016春高中语文(人教新课标必修五)教学课件:第9课《说木叶》 (共63张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中语文(人教新课标必修五)教学课件:第9课《说木叶》 (共63张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

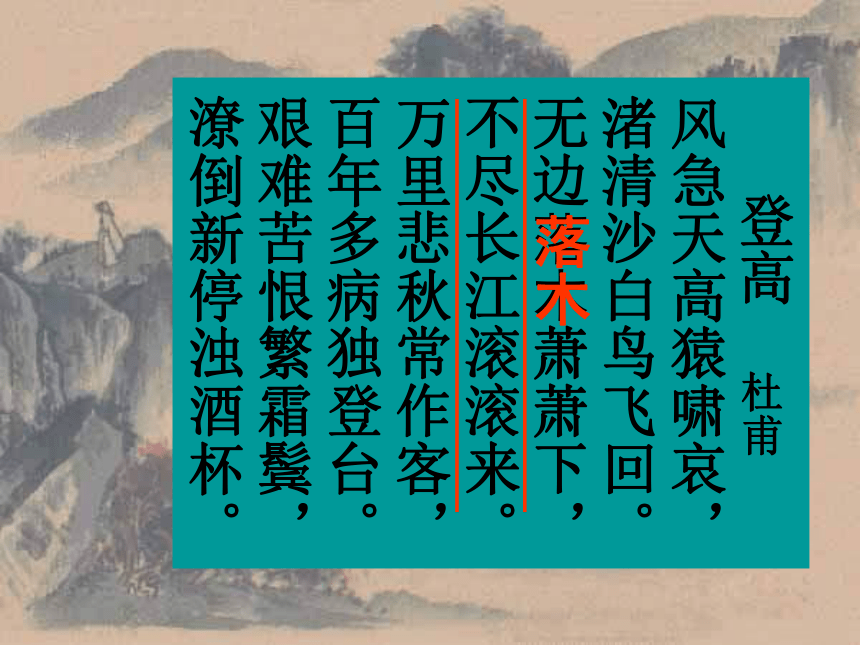

课件63张PPT。登高 杜甫

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。 落木 导入新课我们的古诗人是“敏感而有修养的”,他们似乎参透了深奥的美学和心理学原理,创造了耐人“触摸”的精妙的诗歌语言,这语言是不可能作出所谓的科学的解答的,需要我们用心灵去解读。

“诗歌是激情和想像的艺术。只有用你的激情与想像去品读,“诗的感觉”才会喷涌而出。”???????同学们,就让我把这几句话作为本堂课的“题记”献给大家。让我们一起带着的激情和想象,走进诗歌的殿堂吧。说‘‘木叶’’ 林庚 学习目标1、引导学生读懂林庚提出的问题。?

2、探讨“木”的艺术特征,引导学生发现文学语言含蓄美的精妙,获得鉴赏文学语言的启发。?

3、能根据学到的知识进行鉴赏。重点:

探讨“木”的艺术特征,引导学生发现文学语言含蓄美的精妙,获得鉴赏文学语言的启发。?

难点:

能根据学到的知识进行鉴赏。读①至③段,找出作者在阅读古代诗词时发现的三个现象。

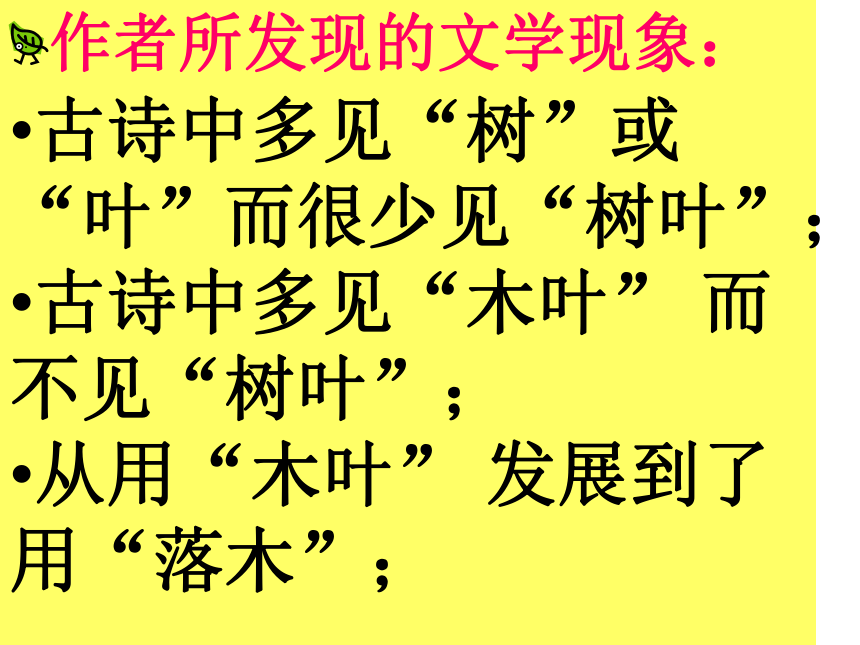

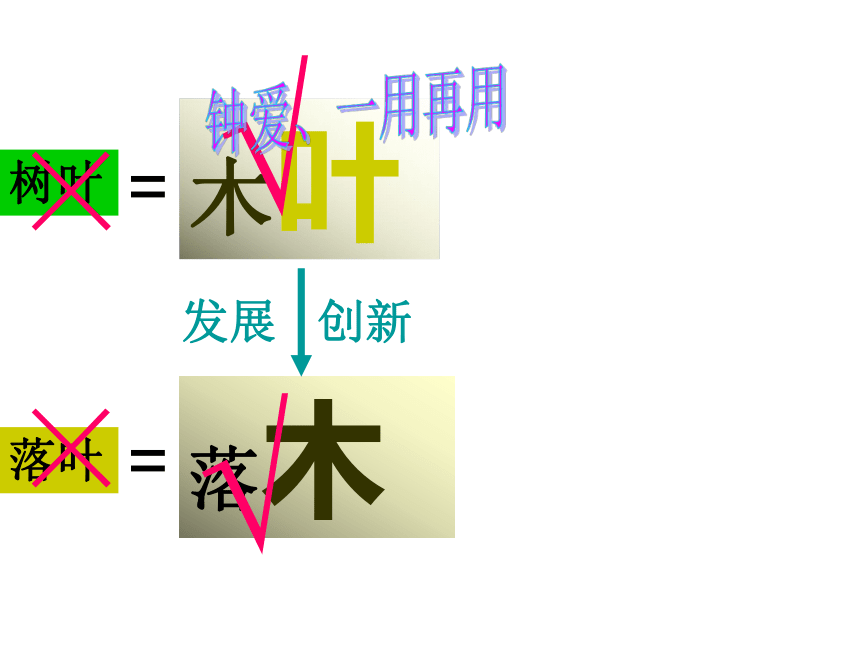

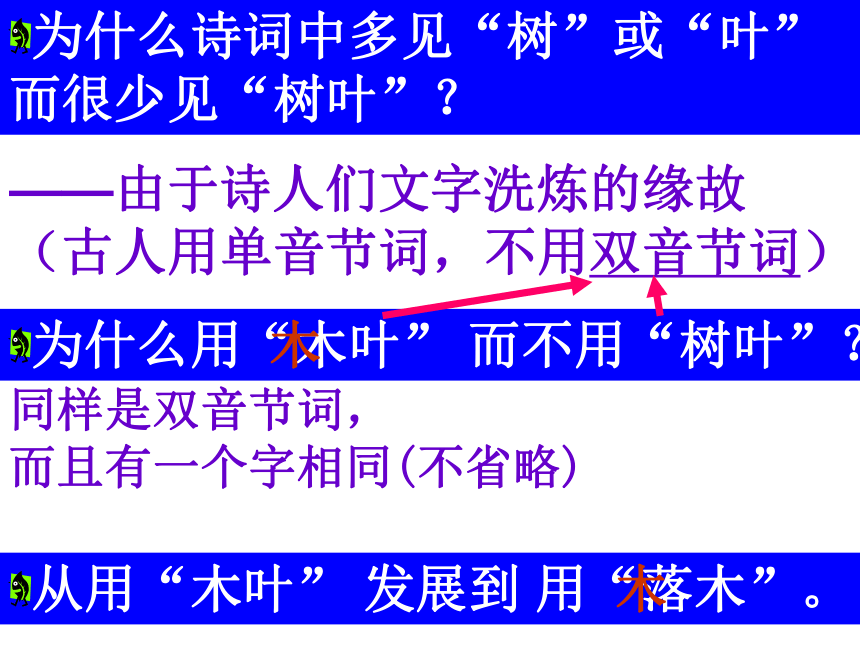

古诗中多见“树”或 “叶”而很少见“树叶”;

古诗中多见“木叶” 而不见“树叶”;

从用“木叶” 发展到了用“落木”;

作者所发现的文学现象: 木叶 落木 树叶 落叶 = = × × √ √ 发展 创新 钟爱、一用再用 为什么诗词中多见“树”或“叶”

而很少见“树叶”? ——由于诗人们文字洗炼的缘故

(古人用单音节词,不用双音节词) 为什么用“木叶” 而不用“树叶”? 从用“木叶” 发展到 用“落木”。 同样是双音节词,

而且有一个字相同(不省略) 木 木 “木”字大有文章!

如果是你来写,你将用什么方法? 分类、对比 树 叶 满树的叶子 浓阴 水分很充足 浓绿 秋天的气息 微黄干燥 木叶 木 得出特点 作者研究的是古代诗歌的现象,所以还必须举诗句为例。

(同样要作对比分析)(饱满) (空阔) 高树多悲风, 海水扬其波。 秋月照层岭,

寒风扫高木。 单纯 本身就含

有“落叶”

的因素 通过对比,

我们知道了“木”的第一个艺术特征。 为什么会形成这个艺术特征?

——请看课文第⑤段。 作者还从理论上做了点分析 理论上 空阔(疏朗)、单纯 叶 叶 木 由这个“暗示性”(即能引起联想的意义),

树 ——请看课文第⑥段 暗示性 能引起联想的意义 作者又找到了“木”的第二个艺术特征。 这第二个艺术特征又是什么呢? 叶 叶 木 树 “木”的第二个艺术特征是什么?请提要概括。 空间上______暗示颜色____ 触觉上是____ 时间上________ 感情上________

黄色 干燥 疏朗 清秋的气息 漂泊 离愁 凋零 迢远 落寞 高洁 ······ 萧瑟 空阔、微黄、干燥、飘零(漂泊. 离愁)、疏朗、迢远、萧瑟······

但是在一首诗里并非面面俱到 文章谈了一个什么样的文学现象? 木叶 落木 树叶 落叶 = = × × √ √ 发展

创新 钟爱、一用再用 “木”字在形象上有哪些艺术特征? 形象上较____ 本身就含有____ 的因素 易让人联想 起____暗示颜色____ 树干 落叶 触觉上是____ 单纯 干燥 黄色 ① ② 木 艺术特征艺术特征举例对比分析课文作者既是一位深谙诗歌秒道的学者,也是一位畅游诗歌海洋的高手,文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句。揣摩一下这对于阐发道理起来怎样的作用?——其作用主要体现在三个方面:

一是引子,可以援引出议论话题;

二是例证,可以使得对道理的分析有 根有据;

三是增强文气,增添了文章的文化内 涵与审美意蕴。 ①“木叶”成为诗人们钟爱的形象 观点 ②—⑥为什么? ②有用“树”和“叶”的,但无用“树叶”的 不同的关键在“木”字 ④“木”的艺术特征一 ⑤为什么有此特征 ⑥“木”的艺术特征二 ⑦小结:一字千里 单纯 本身就含有“落叶”的因素 树干、黄色、干燥 及为什么······ 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。“木叶”与“落木”又还有着一定的距离,它乃是“木”与“叶”的统一,疏朗与绵密的交织,一个迢远而情深的美丽的形象。这却又 正是那《九歌》中湘夫人的性格形象。

木叶 落木 树叶 落叶 = = × × √ √ 木 木 发展 创新 钟爱、一用再用 形象上较____ 本身就含有____ 的因素 易让人联想 起____暗示颜色____ 树干 落叶 触觉上是____ 单纯 干燥 黄色 木 “木”字在形象上有哪些艺术特征? 分类、对比、诗句例 树 叶 叶 木 后皇嘉树···

桂树丛生兮···

···绿叶发华滋

叶密鸟飞碍···亭皋木叶下···

九月寒砧催木叶···

辞洞庭兮落木···

无边落木萧萧下···树 树 叶 绿叶 木叶 木叶 落木 落木 自己阅读第④段,看作者是怎样分析这一现象的? 文章谈了一个什么样的文学现象? 木叶 落木 树叶 落叶 = = × × √ √ ? 木 木 发展 创新 钟爱、一用再用 “木”字在形象上有哪些艺术特征? 形象上较____ 本身就含有____ 的因素 易让人联想 起____暗示颜色____ 树干 落叶 触觉上是____ 单纯 干燥 黄色 ① ② “木”的这两大特征体现了诗歌语言中___的问题?暗示性木 作者是用什么方法说明“木”

的这些艺术特征的? 分类

对比

举例

类比分析 树叶 木叶 因为“树”与“叶”都带有密密层层浓 阴的联想。

在以单音节词为主的古代诗歌中,“树叶”就简化为了 “叶”有木头、木料、木材的影子,使人常想到树干。

“叶”被排除在形象之外——暗示着“落叶”。 ≠ 叶饱满湿润

枝繁叶茂

浓阴匝地 空阔、微黄、干燥、飘零(漂泊.离愁),疏朗、迢远、萧瑟

······

? 辨析以下意象的不同意味: 落叶 树叶 木叶 落木 落叶 落木 芝通芷,芝兰是蕙芷的简称

古时比喻德行的高尚或友情、环境的美好等。如:芝兰之室。

①芳若芝兰;芝兰生深林。

②比喻优秀子弟:芝兰有秀;芝兰重茂。参见“芝兰玉树”。

《孔子家语·在厄》:“芝兰生于深林,不以无人而不芳。”按《荀子·宥坐》作“芷兰”。

芷亦芳草,作“芝”者借字。也比喻才质之美。“四君子”是中国画的传统题材,以梅、兰、竹、菊谓四君子。是传统寓意纹样。明代黄凤池辑有《梅竹兰菊四谱》,从此,梅兰竹菊被称为“四君”。画家用“四君子”来标榜君子的清高品德。松、竹经冬不凋,梅花耐寒开放,受人们赞颂,因此有“岁寒三友”之称。 “木叶”、“落木”都表示一种客观事物,有形状有颜色,具备某种象(物象),当诗人写入作品中,并融入自己的人格情趣、美学理想时,就成为意象。

意象是融入了主观情意的客观物象,或者是借助客观物象表现出来的主观情意。

(思考同类文学现象,触类旁通,举一反三,了解中国古典诗歌意象的特点,提高对古典诗歌的理解力和领悟力。)四、课外延伸,训练能力

思考1:古诗中有许多耐人寻味的意象,它们如“木叶”一样,成为内涵丰富难以言传的精妙语言,如月、梅、柳、杜鹃等。请根据课文所阐释的诗歌语言的暗示性的理论,体味古诗中的“月亮”意象的艺术特点。一剪梅(李清照)红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。雪中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。 花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。 相见欢(李煜) 无言独上西楼。月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。 剪不断,理还乱,是离愁。别是一番滋味在心头。 露从今夜白,月是故乡明——杜甫《月夜忆舍弟》

今夜鄜州月,闺中只独看——杜甫《月夜》

海上生明月,天涯共此时——张九龄《望月怀远》

何处相思明月楼?可怜楼上月徘徊……此时相望不相闻,愿逐月华流照君——张若虚《春江花月夜》今夜月明人尽望,不知秋思落谁家——王建《十五夜望月》

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全,但愿人长久,千里共婵娟——苏轼《水调歌头》

明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪——范仲淹的《苏幕遮》

江南月,如镜复如钩。似镜不侵红粉面,似钩不挂画帘头,长是照离愁。——欧阳修《望江南》

去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。——欧阳修《生查子》

恨君不似江楼月,南北东西,南北东西,只有相随无别离。恨君却似江楼月,暂满还亏,暂满还亏,待得团圆是几时?——吕本中《采桑子》

春风又绿江南岸,明月何时照我还——王安石《泊船瓜洲》

月儿弯弯照九州,几家欢乐几家愁?几家夫妇同罗帐,几家飘零在外头?——南宋民歌《月儿弯弯照九州》讨论,结论:望月怀远,思念亲人,暗含有月圆人不圆的愁绪。

在远离家乡,远离亲人者的眼里,月亮这一意象或是寄托恋人间的苦苦相思,或是蕴含对故乡和亲人朋友的无限思念。在众多的咏月古诗词中,这一类是最多的。从月相的形态及其变化来看,圆月如盘,团团圆圆;残月如勾,残缺不全。月亮圆了又缺,缺了又圆,自然勾起人们的想象和联想。宁静的月夜里,沐浴着清幽柔和的月光,人们很容易陷入沉思,展开遐想,产

五、小结 生缠绵而渺远的情思。离家在外的人,仰望明月,思绪常常飞越空间,想起同在这一轮明月照耀下的故乡、亲人、朋友。 思考2:我国古典诗歌中,有许多意象由于具有相对稳定的感彩,诗人们往往用它们表现相似或相通的感情,如思考1中提到的意象。据此,有些同学觉得分析诗歌很容易了,以为只要记住常见意象的基本寓意,那么就可以游刃有余地鉴赏诗歌了。的确,在我国诗歌中,有些意象具有相对稳定的感彩和文化内蕴,但同一意象在不同的诗人或语境中所表达的情感是不同的。同学们在具体的诗歌的分析中还是要考虑具体的语境的。有时候,同一意象在不同的诗人笔下,会表现出不同甚至完全相反的感情。比如唐太宗爱桃花,写过一首咏桃诗:“禁苑春晖丽,花蹊绮树装。缀条深浅色,点露参差光。向口分千笑,迎风共一香。如何仙岭侧,独秀隐遥芳。”而杜甫却说“轻薄桃花逐水流”,把桃花贬得一钱不值。再如毛泽东和陆游的两首《卜算子·咏梅》,境界就迥异。

墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。王安石《梅花》

明确:王安石《梅花》,表现了梅花“凌寒独自开”的高贵品格。我国古代把松、竹、梅誉为“岁寒三友”,是高贵圣洁的象征,这首《梅花》的意象表现的就是我国这种传统文化精神。

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。(陆游《咏梅》)

明确:陆游《卜算子·咏梅》表达的是“寂寞开无主”的无奈、“黄昏独自愁”的凄凉心境,以及“只有香如故”的孤傲和清高。

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。俏也不争春,只把春来报,待到山花烂漫时,她在丛中笑。(毛泽东《咏梅》)

明确:毛泽东《卜算子·咏梅》与陆游的词题、调相同,意境却截然不同,毛词巧妙地把陆游词中对梅花不幸遭遇的倾诉和孤芳自赏的表露化为对她达观坚定的描述和高贵纯洁的赞颂。课后请同学们通过查阅书籍和上网再找一些有关“梅”的诗歌,结合补充材料上的诗歌,写一篇对“梅”意象的分析和鉴赏的随笔。(这个单元学习文化随笔,可以让学生尝试)树木满树的叶子浓阴水分很充足浓绿木头木料、木板

树干落叶秋天微黄干燥木 叶 的特征本身含有落叶的因素

微黄干燥单纯、空阔、疏朗的清秋气息。场合: 秋天叶落情感:离人的叹息、游子的漂泊愁

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。——李煜(亡国之愁)

试问闲愁都几许,一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。(失意闲愁)

梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴,怎一个愁字了得?(孤独之愁) 字典(概念解释) :忧伤的心情 诗歌(形象解释) :鸟两个黄鹂鸣翠柳

月出惊山鸟

时鸣春涧中

恨别鸟惊心

千山鸟飞绝

柴门鸟雀噪

鸟鸣山更幽

羁鸟恋旧林

有空远感觉 雨寒雨连江夜入吴

骤雨初歇

夜来风雨声

渭城朝雨浥轻尘

红雨随心翻作浪

空山新雨后

叶上初阳千宿雨

山色空濛雨亦奇

细雨鱼儿出,微风燕子斜

对潇潇暮雨洒江天

天街小雨润如酥一是清新可爱的,还有一个是忧愁的 月月上柳梢头

杨柳岸晓风残月

别时茫茫江浸月

山高月小

无言独上西楼,月如钩

月是故乡明

举杯邀明月

床前明月光

近水楼台先得月

明月几时有

秦时明月汉时关美丽、忧愁、冷清、思念 烛何当共剪西窗烛

蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明

云母屏风烛影深

银烛秋光泛画屏

红烛自怜无好计

灭烛怜光满,披衣觉露滋

洞房昨夜停红烛相思情、愁别意 张若虚《春江花月夜》 “春江潮水连海平,海上明月共潮生” 李白《静夜思》 “举头望明月,低头思故乡” 《月下独酌》 “举杯邀明月, 对影成三人。月既不解饮,影徒随我身” 苏轼《水调歌头》 “明月几时有,把酒问青。……但愿人长久,千里共婵娟” 月亮——思念之情六、布置作业

1.根据下文的材料,写一篇500字的赏析文章。

天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

风回小院庭芜绿,柳眼春相续。

春晚绿野秀。

青青河畔草,郁郁园中柳。

杨柳东风树,青青夹御河。

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

春天叫做青春,少年称为青年。

白日放歌需纵酒,青春做伴好还乡。

春游也叫做踏青,却不说踏绿。

春的世界是绿色的,诗人为什么把绿的说成青的呢?

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,

不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,

潦倒新停浊酒杯。 落木 导入新课我们的古诗人是“敏感而有修养的”,他们似乎参透了深奥的美学和心理学原理,创造了耐人“触摸”的精妙的诗歌语言,这语言是不可能作出所谓的科学的解答的,需要我们用心灵去解读。

“诗歌是激情和想像的艺术。只有用你的激情与想像去品读,“诗的感觉”才会喷涌而出。”???????同学们,就让我把这几句话作为本堂课的“题记”献给大家。让我们一起带着的激情和想象,走进诗歌的殿堂吧。说‘‘木叶’’ 林庚 学习目标1、引导学生读懂林庚提出的问题。?

2、探讨“木”的艺术特征,引导学生发现文学语言含蓄美的精妙,获得鉴赏文学语言的启发。?

3、能根据学到的知识进行鉴赏。重点:

探讨“木”的艺术特征,引导学生发现文学语言含蓄美的精妙,获得鉴赏文学语言的启发。?

难点:

能根据学到的知识进行鉴赏。读①至③段,找出作者在阅读古代诗词时发现的三个现象。

古诗中多见“树”或 “叶”而很少见“树叶”;

古诗中多见“木叶” 而不见“树叶”;

从用“木叶” 发展到了用“落木”;

作者所发现的文学现象: 木叶 落木 树叶 落叶 = = × × √ √ 发展 创新 钟爱、一用再用 为什么诗词中多见“树”或“叶”

而很少见“树叶”? ——由于诗人们文字洗炼的缘故

(古人用单音节词,不用双音节词) 为什么用“木叶” 而不用“树叶”? 从用“木叶” 发展到 用“落木”。 同样是双音节词,

而且有一个字相同(不省略) 木 木 “木”字大有文章!

如果是你来写,你将用什么方法? 分类、对比 树 叶 满树的叶子 浓阴 水分很充足 浓绿 秋天的气息 微黄干燥 木叶 木 得出特点 作者研究的是古代诗歌的现象,所以还必须举诗句为例。

(同样要作对比分析)(饱满) (空阔) 高树多悲风, 海水扬其波。 秋月照层岭,

寒风扫高木。 单纯 本身就含

有“落叶”

的因素 通过对比,

我们知道了“木”的第一个艺术特征。 为什么会形成这个艺术特征?

——请看课文第⑤段。 作者还从理论上做了点分析 理论上 空阔(疏朗)、单纯 叶 叶 木 由这个“暗示性”(即能引起联想的意义),

树 ——请看课文第⑥段 暗示性 能引起联想的意义 作者又找到了“木”的第二个艺术特征。 这第二个艺术特征又是什么呢? 叶 叶 木 树 “木”的第二个艺术特征是什么?请提要概括。 空间上______暗示颜色____ 触觉上是____ 时间上________ 感情上________

黄色 干燥 疏朗 清秋的气息 漂泊 离愁 凋零 迢远 落寞 高洁 ······ 萧瑟 空阔、微黄、干燥、飘零(漂泊. 离愁)、疏朗、迢远、萧瑟······

但是在一首诗里并非面面俱到 文章谈了一个什么样的文学现象? 木叶 落木 树叶 落叶 = = × × √ √ 发展

创新 钟爱、一用再用 “木”字在形象上有哪些艺术特征? 形象上较____ 本身就含有____ 的因素 易让人联想 起____暗示颜色____ 树干 落叶 触觉上是____ 单纯 干燥 黄色 ① ② 木 艺术特征艺术特征举例对比分析课文作者既是一位深谙诗歌秒道的学者,也是一位畅游诗歌海洋的高手,文中大量援引古诗人关于“木叶”的诗句。揣摩一下这对于阐发道理起来怎样的作用?——其作用主要体现在三个方面:

一是引子,可以援引出议论话题;

二是例证,可以使得对道理的分析有 根有据;

三是增强文气,增添了文章的文化内 涵与审美意蕴。 ①“木叶”成为诗人们钟爱的形象 观点 ②—⑥为什么? ②有用“树”和“叶”的,但无用“树叶”的 不同的关键在“木”字 ④“木”的艺术特征一 ⑤为什么有此特征 ⑥“木”的艺术特征二 ⑦小结:一字千里 单纯 本身就含有“落叶”的因素 树干、黄色、干燥 及为什么······ 袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。“木叶”与“落木”又还有着一定的距离,它乃是“木”与“叶”的统一,疏朗与绵密的交织,一个迢远而情深的美丽的形象。这却又 正是那《九歌》中湘夫人的性格形象。

木叶 落木 树叶 落叶 = = × × √ √ 木 木 发展 创新 钟爱、一用再用 形象上较____ 本身就含有____ 的因素 易让人联想 起____暗示颜色____ 树干 落叶 触觉上是____ 单纯 干燥 黄色 木 “木”字在形象上有哪些艺术特征? 分类、对比、诗句例 树 叶 叶 木 后皇嘉树···

桂树丛生兮···

···绿叶发华滋

叶密鸟飞碍···亭皋木叶下···

九月寒砧催木叶···

辞洞庭兮落木···

无边落木萧萧下···树 树 叶 绿叶 木叶 木叶 落木 落木 自己阅读第④段,看作者是怎样分析这一现象的? 文章谈了一个什么样的文学现象? 木叶 落木 树叶 落叶 = = × × √ √ ? 木 木 发展 创新 钟爱、一用再用 “木”字在形象上有哪些艺术特征? 形象上较____ 本身就含有____ 的因素 易让人联想 起____暗示颜色____ 树干 落叶 触觉上是____ 单纯 干燥 黄色 ① ② “木”的这两大特征体现了诗歌语言中___的问题?暗示性木 作者是用什么方法说明“木”

的这些艺术特征的? 分类

对比

举例

类比分析 树叶 木叶 因为“树”与“叶”都带有密密层层浓 阴的联想。

在以单音节词为主的古代诗歌中,“树叶”就简化为了 “叶”有木头、木料、木材的影子,使人常想到树干。

“叶”被排除在形象之外——暗示着“落叶”。 ≠ 叶饱满湿润

枝繁叶茂

浓阴匝地 空阔、微黄、干燥、飘零(漂泊.离愁),疏朗、迢远、萧瑟

······

? 辨析以下意象的不同意味: 落叶 树叶 木叶 落木 落叶 落木 芝通芷,芝兰是蕙芷的简称

古时比喻德行的高尚或友情、环境的美好等。如:芝兰之室。

①芳若芝兰;芝兰生深林。

②比喻优秀子弟:芝兰有秀;芝兰重茂。参见“芝兰玉树”。

《孔子家语·在厄》:“芝兰生于深林,不以无人而不芳。”按《荀子·宥坐》作“芷兰”。

芷亦芳草,作“芝”者借字。也比喻才质之美。“四君子”是中国画的传统题材,以梅、兰、竹、菊谓四君子。是传统寓意纹样。明代黄凤池辑有《梅竹兰菊四谱》,从此,梅兰竹菊被称为“四君”。画家用“四君子”来标榜君子的清高品德。松、竹经冬不凋,梅花耐寒开放,受人们赞颂,因此有“岁寒三友”之称。 “木叶”、“落木”都表示一种客观事物,有形状有颜色,具备某种象(物象),当诗人写入作品中,并融入自己的人格情趣、美学理想时,就成为意象。

意象是融入了主观情意的客观物象,或者是借助客观物象表现出来的主观情意。

(思考同类文学现象,触类旁通,举一反三,了解中国古典诗歌意象的特点,提高对古典诗歌的理解力和领悟力。)四、课外延伸,训练能力

思考1:古诗中有许多耐人寻味的意象,它们如“木叶”一样,成为内涵丰富难以言传的精妙语言,如月、梅、柳、杜鹃等。请根据课文所阐释的诗歌语言的暗示性的理论,体味古诗中的“月亮”意象的艺术特点。一剪梅(李清照)红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。雪中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。 花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。 相见欢(李煜) 无言独上西楼。月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。 剪不断,理还乱,是离愁。别是一番滋味在心头。 露从今夜白,月是故乡明——杜甫《月夜忆舍弟》

今夜鄜州月,闺中只独看——杜甫《月夜》

海上生明月,天涯共此时——张九龄《望月怀远》

何处相思明月楼?可怜楼上月徘徊……此时相望不相闻,愿逐月华流照君——张若虚《春江花月夜》今夜月明人尽望,不知秋思落谁家——王建《十五夜望月》

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全,但愿人长久,千里共婵娟——苏轼《水调歌头》

明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪——范仲淹的《苏幕遮》

江南月,如镜复如钩。似镜不侵红粉面,似钩不挂画帘头,长是照离愁。——欧阳修《望江南》

去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。——欧阳修《生查子》

恨君不似江楼月,南北东西,南北东西,只有相随无别离。恨君却似江楼月,暂满还亏,暂满还亏,待得团圆是几时?——吕本中《采桑子》

春风又绿江南岸,明月何时照我还——王安石《泊船瓜洲》

月儿弯弯照九州,几家欢乐几家愁?几家夫妇同罗帐,几家飘零在外头?——南宋民歌《月儿弯弯照九州》讨论,结论:望月怀远,思念亲人,暗含有月圆人不圆的愁绪。

在远离家乡,远离亲人者的眼里,月亮这一意象或是寄托恋人间的苦苦相思,或是蕴含对故乡和亲人朋友的无限思念。在众多的咏月古诗词中,这一类是最多的。从月相的形态及其变化来看,圆月如盘,团团圆圆;残月如勾,残缺不全。月亮圆了又缺,缺了又圆,自然勾起人们的想象和联想。宁静的月夜里,沐浴着清幽柔和的月光,人们很容易陷入沉思,展开遐想,产

五、小结 生缠绵而渺远的情思。离家在外的人,仰望明月,思绪常常飞越空间,想起同在这一轮明月照耀下的故乡、亲人、朋友。 思考2:我国古典诗歌中,有许多意象由于具有相对稳定的感彩,诗人们往往用它们表现相似或相通的感情,如思考1中提到的意象。据此,有些同学觉得分析诗歌很容易了,以为只要记住常见意象的基本寓意,那么就可以游刃有余地鉴赏诗歌了。的确,在我国诗歌中,有些意象具有相对稳定的感彩和文化内蕴,但同一意象在不同的诗人或语境中所表达的情感是不同的。同学们在具体的诗歌的分析中还是要考虑具体的语境的。有时候,同一意象在不同的诗人笔下,会表现出不同甚至完全相反的感情。比如唐太宗爱桃花,写过一首咏桃诗:“禁苑春晖丽,花蹊绮树装。缀条深浅色,点露参差光。向口分千笑,迎风共一香。如何仙岭侧,独秀隐遥芳。”而杜甫却说“轻薄桃花逐水流”,把桃花贬得一钱不值。再如毛泽东和陆游的两首《卜算子·咏梅》,境界就迥异。

墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。王安石《梅花》

明确:王安石《梅花》,表现了梅花“凌寒独自开”的高贵品格。我国古代把松、竹、梅誉为“岁寒三友”,是高贵圣洁的象征,这首《梅花》的意象表现的就是我国这种传统文化精神。

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。(陆游《咏梅》)

明确:陆游《卜算子·咏梅》表达的是“寂寞开无主”的无奈、“黄昏独自愁”的凄凉心境,以及“只有香如故”的孤傲和清高。

风雨送春归,飞雪迎春到。已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。俏也不争春,只把春来报,待到山花烂漫时,她在丛中笑。(毛泽东《咏梅》)

明确:毛泽东《卜算子·咏梅》与陆游的词题、调相同,意境却截然不同,毛词巧妙地把陆游词中对梅花不幸遭遇的倾诉和孤芳自赏的表露化为对她达观坚定的描述和高贵纯洁的赞颂。课后请同学们通过查阅书籍和上网再找一些有关“梅”的诗歌,结合补充材料上的诗歌,写一篇对“梅”意象的分析和鉴赏的随笔。(这个单元学习文化随笔,可以让学生尝试)树木满树的叶子浓阴水分很充足浓绿木头木料、木板

树干落叶秋天微黄干燥木 叶 的特征本身含有落叶的因素

微黄干燥单纯、空阔、疏朗的清秋气息。场合: 秋天叶落情感:离人的叹息、游子的漂泊愁

问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。——李煜(亡国之愁)

试问闲愁都几许,一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。(失意闲愁)

梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴,怎一个愁字了得?(孤独之愁) 字典(概念解释) :忧伤的心情 诗歌(形象解释) :鸟两个黄鹂鸣翠柳

月出惊山鸟

时鸣春涧中

恨别鸟惊心

千山鸟飞绝

柴门鸟雀噪

鸟鸣山更幽

羁鸟恋旧林

有空远感觉 雨寒雨连江夜入吴

骤雨初歇

夜来风雨声

渭城朝雨浥轻尘

红雨随心翻作浪

空山新雨后

叶上初阳千宿雨

山色空濛雨亦奇

细雨鱼儿出,微风燕子斜

对潇潇暮雨洒江天

天街小雨润如酥一是清新可爱的,还有一个是忧愁的 月月上柳梢头

杨柳岸晓风残月

别时茫茫江浸月

山高月小

无言独上西楼,月如钩

月是故乡明

举杯邀明月

床前明月光

近水楼台先得月

明月几时有

秦时明月汉时关美丽、忧愁、冷清、思念 烛何当共剪西窗烛

蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明

云母屏风烛影深

银烛秋光泛画屏

红烛自怜无好计

灭烛怜光满,披衣觉露滋

洞房昨夜停红烛相思情、愁别意 张若虚《春江花月夜》 “春江潮水连海平,海上明月共潮生” 李白《静夜思》 “举头望明月,低头思故乡” 《月下独酌》 “举杯邀明月, 对影成三人。月既不解饮,影徒随我身” 苏轼《水调歌头》 “明月几时有,把酒问青。……但愿人长久,千里共婵娟” 月亮——思念之情六、布置作业

1.根据下文的材料,写一篇500字的赏析文章。

天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

风回小院庭芜绿,柳眼春相续。

春晚绿野秀。

青青河畔草,郁郁园中柳。

杨柳东风树,青青夹御河。

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

春天叫做青春,少年称为青年。

白日放歌需纵酒,青春做伴好还乡。

春游也叫做踏青,却不说踏绿。

春的世界是绿色的,诗人为什么把绿的说成青的呢?