统编版八年级语文上册第26课《诗词五首:雁门太守行》课件(共44张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版八年级语文上册第26课《诗词五首:雁门太守行》课件(共44张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 32.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-04 10:38:08 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

有这么一个故事:一天,李贺带着他的诗卷去见韩愈,因正值酷暑,韩愈倦极思睡,衣带已解,闻报后想推辞不见,可是打开诗卷,第一首就是《雁门太守行》,读罢大惊,立即束带出见。这件事虽不一定属实,却也说明这首诗的确不同凡响。

新课导入

雁门太守行

李 贺

1.了解作者及其“行”的文体。

2.反复诵读,品味诗歌的意境美和语言美。

3.寄托作者的爱国情怀,培养正确的价值观。

学习目标

【李贺】,字长吉,后世称李昌谷, 有“诗鬼”之称。唐代中期浪漫主义诗人的代表,与李白、李商隐称为唐代三李。是与杜甫、李白、王维相齐名的唐代著名诗人。李贺诗中修辞手法多样,想象丰富,构思诡异,长于用典,在中唐诗坛上独树一帜,对后世产生了很大的影响。他的诗常以描写想象中的或听说的战争场面,表达自己以死报国的决心和立功的壮志。作品有《雁门太守行》、《马诗二十三首》等,著有《昌谷集》。一生抑郁,27岁病逝。

作者简介

李贺自幼才思聪颖,七岁能诗。年纪稍长,便白日骑驴觅句,暮则探囊整理,焚膏继晷,十分刻苦。十九岁时,韩愈、皇甫湜造访,李贺援笔写就《高轩过》一诗,韩愈与皇甫湜大吃一惊,李贺从此扬名。

少年成名

仕途

失意

李贺写《雁门太守行》谒韩愈,本可早登科第,振其家声,却因父亲名讳(李父名“晋肃”, “晋”与“进”犯“嫌名”),遭人举报,失去科考资格。虽有韩愈作《讳辩》辩驳谬议,但终不得登第。尔后,在宗室的帮助下谋得一个从九品小官,蜗居长安三年,郁郁不得志。

英年

早逝

由于功名无成,迁调无望,哀愤孤激之思日深。加之妻又病卒,李贺忧郁病笃,虽勉力奔走南楚,以求一展才华,但失望而归。最后,做了节度使的幕僚,处理公文琐事。后病情加重,遂归家养病,整理书稿,不久便病卒。时年二十七岁。

作者简介

唐代中期,各地藩镇拥兵自重,不服从朝廷。于是朝廷派兵讨伐,亦不能制止。河北诸镇为祸尤烈。河北易水的成德节度使王承宗祖孙三代拥兵割据39年之长。

背景链接

“雁门” ,郡名。故雁门郡大约在今山西省西北部,是唐王朝与北方突厥部族的边境地带。

“太守”,官名,郡首长。

“行”,乐府诗的一种体裁。相对自由,没有严格的格律,近于五七言古体诗的诗歌体裁,例如: 《长歌行》、 《琵琶行》等。

解 题

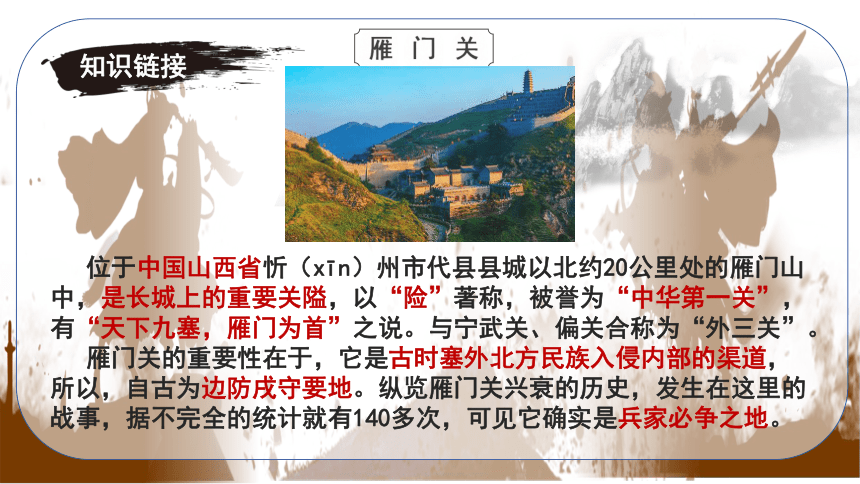

雁门关

位于中国山西省忻(xīn)州市代县县城以北约20公里处的雁门山中,是长城上的重要关隘,以“险”著称,被誉为“中华第一关”,有“天下九塞,雁门为首”之说。与宁武关、偏关合称为“外三关”。

雁门关的重要性在于,它是古时塞外北方民族入侵内部的渠道,所以,自古为边防戌守要地。纵览雁门关兴衰的历史,发生在这里的战事,据不完全的统计就有140多次,可见它确实是兵家必争之地。

知识链接

边塞诗又称出塞诗,是以边疆地区汉族军民生活和自然风光为

题材的诗。 一般认为,边塞诗初步发展于汉魏六朝时代,隋代开 始兴盛,唐即进入发展的黄金时代《。0 据统计,唐以前的边塞诗,

现存不到二百首,而《全唐诗》中所收的边塞诗就达两千余首。

边塞诗代表人物是:王昌龄,岑参,李贺。

题材知识

《雁门太守行》是乐府旧题。它有较宽押韵,不受太多格律束缚,可以说是古人的一种半自由诗。

标题中的“行”是标明诗的体裁,乐府的一种。(乐府诗中的歌行体)一种没有严格格律、近于五七言古体诗的诗歌体裁。

《钱塘湖春行》中》的“行”与《雁门太守行》的“行”不一样,前者是行走。

体裁知识

“行”:古时的一种体裁,统称“歌行体”,歌行体的特点是格式节奏上没有严格要求,也不讲究平仄,字数五七言为主,可参差不齐,可变韵。亦称古诗,古风。如杜甫《兵车行》、白居易《琵琶行》。

李贺的这首《雁门太守行》是古代乐府旧题,多写边塞征战之事。

文体知识

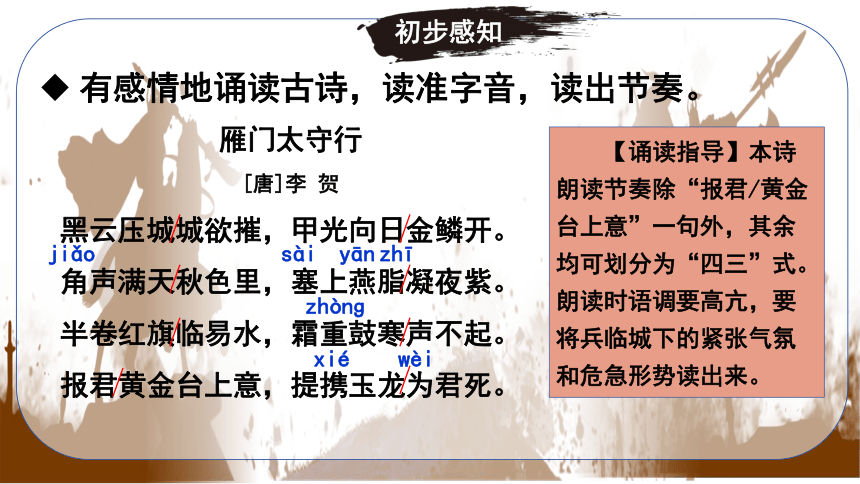

有感情地诵读古诗,读准字音,读出节奏。

雁门太守行

[唐]李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

jiǎo

【诵读指导】本诗朗读节奏除“报君/黄金台上意”一句外,其余均可划分为“四三”式。朗读时语调要高亢,要将兵临城下的紧张气氛和危急形势读出来。

sài

zhònɡ

xié

wèi

yān

zhī

初步感知

黑云压城 城欲摧,甲光向日金鳞开。

诗意:敌军似乌云压进城墙,城墙仿佛将要坍塌。铠甲迎着(云缝中射下来的)太阳光,如金色鳞片般闪闪发光。

比喻敌军攻城的气势

铠甲迎着太阳闪出的光。甲,指铠甲,战衣

城墙仿佛将要坍塌

形容铠甲闪光如金色鱼鳞。金,像金子一样的颜色和光泽

读懂诗意

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

诗意:号角的声音在这秋色里响彻天空。边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

军中号角

胭脂,色深红。此句中“燕脂”“夜紫”皆形容战场血迹

读懂诗意

半卷红旗临 易水,霜重鼓寒声不起。

诗意:寒风卷动着红旗,部队悄悄临近易水。凝重的霜湿透鼓皮,鼓声低沉,高扬不起来。

河名,发源于河北易县。战国时荆轲《易水歌》:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。”

抵达

形容鼓声低沉,不高扬

读懂诗意

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

诗意:为报答君王的信任和重用,手操宝剑誓死保卫边疆!

相传战国时燕昭王在易水东南筑台,上面放着千金,用来招揽天下贤士

指宝剑。传说晋代雷焕曾得玉匣,内藏二剑,后入水化为龙

读懂诗意

结合全诗分析一二句的作用

第一句既是写景,也是写事,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势;第二句写城内守军,借日光来显示守军的阵营和士气,情景相生,奇妙无比。

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开

诗歌鉴赏

如何表现战争的紧张气氛的

修辞角度:①运用比喻和夸张,②写出了敌军人马众多,来势凶猛以及交战双方力量悬殊,守军将士处境艰难 ③渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势以及守军将士严阵以待不可侵犯的气概,赞美了我军守边将士的高昂气势。

炼字角度 :“压”①本指压迫、②写出了敌军人马众多、来势凶猛,以及交战双方力量悬殊,守军将士处境艰难的情状。③衬托出将士们临危不惧、视死如归的英雄气概。

“摧”字①本指坍塌,②形象地描绘出危城欲破的紧急形势;

“开”①指排开 ②写出了在敌军兵临城下时,守军战士井然有序、次第排开的壮阔画面。③表现了守军将士们披坚执锐、严阵以待、雄姿英发、士气高昂的状态。

诗歌鉴赏

如何表现战争的紧张气氛的 (了解)

对比,把敌军的来势凶猛与守城将士严阵以待进行对比,表现了战争的紧张气氛。

色彩角度:黑色和金色交织在一起,渲染了紧张的战斗氛围,生动地描绘了敌军兵临城下的危急形势。

诗歌鉴赏

◎首句既是写景,又是叙事,成功渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

勾画出战争的规模。

①比喻、视听结合、侧面描写、夸张②侧面表现战争的规模大、战斗的惨烈和悲壮,暗示攻守双方都有大量伤亡。③为下面写援军的到来作铺垫。

点明时令

“凝”字形象描绘出战场上血流成河、凝成紫色的情景,烘托出战斗的惨烈。

听觉

视觉

第三、四句从什么角度来描写战争的?

诗歌鉴赏

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。炼字

满①充满②写出战争的规模大③表现了边防战士英勇杀敌的冲天气势

凝①凝结侧面烘托②写出了边防战士血流遍地的场景③烘托出战争的惨烈

诗歌鉴赏

作用:“塞上燕脂凝夜紫”衬托出战地的悲壮场面,暗示攻守双方都有大量伤亡,守城将士仍处于不利地位,为下面写援军的救援做铺垫。

赏析五、六句中“半卷红旗”“临易水”“霜重鼓寒”的妙处。

①“半卷红旗”描写乘夜奔袭之状,一方面是风势很大,卷起红旗便于急行军,另一方面是高度戒备。不事张扬,把战事紧张的状态凸显出来。

②“临易水”既表明交战的地点,又暗示将士们具有"风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还"那样一种壮怀激烈的豪情。

③“霜重鼓寒”写出了战争的艰难。

诗歌鉴赏

赏析五、六句中“半卷红旗”“临易水”“霜重鼓寒”的妙处。

①用典运用荆轲的《易水寒》典故、细节描写、侧面描写②写出援军寒夜突袭敌军,浴血奋战的场景③表现了驰援的将士激昂的豪情以及面对重重困难毫不气馁的大无畏精神。

诗歌鉴赏

诗歌前六句分别描绘了什么样的画面?(了解、选择性记)

一二句:黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

敌军滚滚而来,黑压压一片,犹如乌云翻腾,几乎要摧毁城墙;我军严阵以待,阳光照耀铠甲,一片金光闪烁。

三四句:角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

肃杀的秋色中,响亮的角声震天动地;寒夜里,边塞将士的鲜血凝成暗紫色。

五六句:半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

深夜里,驰援部队半卷着红旗,赶赴易水;凝重的霜湿透了鼓皮,鼓声低沉。

严阵以待

激烈战斗

趁夜奔袭

诗歌鉴赏

赏析尾联:报君黄金台上意,提携玉龙为君死。(主旨句)

抒情明旨。抒发爱国激情。

①用典,诗人引用 “黄金台”典故,②写出将士们为报君主知遇之恩,誓死决战。③表现出将士们誓死报国的忠诚和慷慨赴难的决心。

这里的“君”,不能解释成皇帝或朝廷,准确的应当是国家。对于李贺来说,“君”或许是“昏君”。李贺受到了极不公平的待遇,被拒之于仕途之外,而置个人私怨于不顾,仍乃以国家安危为重,这需要何等的气量,实在难能可贵。

诗歌鉴赏

《雁门太首行》这首诗中的“秋色”应该理解为绚烂的景象还是肃杀的景象 请结合诗歌内容谈谈你的看法。(了解)

示例一:肃杀的景象。从本诗中“霜重鼓寒声不起”一句看,此时天气已非常寒冷,可以想见当时的边塞应是草木凋零、一片萧条的肃杀景象。

示例二:绚烂的景象。本诗多处使用描绘色彩的词语,形成一种浓墨重彩、雄浑悲壮的美,秋色的绚烂可与整首诗画面风格一致。

示例三:两种理解都可以。无论哪种理解都有助于表现战争的悲壮惨烈,绚烂的景象可与之形成强烈反差,肃杀的景象则可以从正面烘托。

诗歌鉴赏

李贺作诗,工于设色,陆游就曾说他的诗“五色炫耀,光夺眼目,使人不敢熟视”。结合诗中表现色彩的词语,发挥想象,用自己的话描述作者呈现的画面。

敌军滚滚而来,黑压压一片,犹如乌云翻腾,几乎要摧毁城墙;我军严阵以待,阳光照耀下的铠甲闪烁着金光。在肃杀的秋色中,军中号角的声音响彻云霄;寒夜里,边塞将士的鲜血凝成紫色。带着半卷着的红旗,援军赶赴易水;天寒霜重,鼓声也像是为寒气所逼,声音低沉。

请结合诗歌内容分析这首诗在表达上的独特之处。

1.内容上,这是一首以战争为背景和主题的抒情诗

2.构思上,诗人用三个画面:一个在白天,表现敌军云集而来,官军成备森严;一个从白天到黄昏,表现战争的惨烈;一个在中夜,写官军出其不意地袭击敌人。把这场战争高度集中在一昼夜的时间里加以表现.反映了战争的艰苦性。(4、体会诗人大胆的构思。)

3.写法上,诗人善于运用奇特的艺术细节表现人物的精神风貌。

诗歌鉴赏

《春望》与《雁门太守行》都是以战争为背景的诗歌,比较它们在内容和情感上的不同。

《春望》这首诗描写了诗人在都城沦陷后于春日见到的荒凉、冷落的景象,抒发了诗人忧国伤时、念家悲己之情;

《雁门太守行》描写了边塞环境和战斗场面,歌颂了守边将士浴血奋战、视死如归的英雄气概和誓死报国的爱国热情。

诗歌鉴赏

诗人以色彩斑斓的词语描绘悲壮的战争风云。构成了奇特壮丽的意境。歌颂了守边将士浴血奋战、视死如归、报效国家的英雄气概。

主旨探究

雁门太守行

战争场面

对峙:兵临城下,严阵以待(夸张、比喻)

交战:血染战场,悲壮惨烈(听觉、视觉)

夜袭:乘夜奔袭,战斗艰难(侧面、衬托)

将士心愿

誓死杀敌,尽忠报国(用典、主旨)

忘身报国

板书设计

1、三十功名尘与土,八千里路云和月。____岳飞《满江红·写怀》

2、美人自刎乌江岸,战火曾烧赤壁山,将军空老玉门关。____张可久《卖花声·怀古》

3、山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。____纳兰性德《长相思·山一程》

4、秦时明月汉时关,万里长征人未还。____王昌龄《出塞二首·其一》

5、醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。____辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

6、宁为百夫长,胜作一书生。____杨炯《从军行》

有关战斗的诗句

课外拓展

1、《雁门太守行》一诗中分别从声色两方面渲染战场的悲壮气氛和奇异的边塞风光的诗句是:

2、《雁门太守行》一诗中写救援部队不畏寒夜浓霜,夜袭敌阵的诗句是:

3、《雁门太守行》一诗中尾联引用典故写出将士誓死报效国家决心的诗句是:

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫.

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起

报君黄金台上意,提携玉龙为君死

随堂检测

1.下列对古诗理解和分析不正确的一项是( )

A.本诗是唐代诗人李贺运用乐府古题创作的一首描写战争场面的诗歌。

B.首句写景叙事,渲染兵临城下的紧张气氛,借日光显示敌军威武雄壮。

C.诗人引用“黄金台”的故事,写出将士们报效朝廷的决心。

D.全诗意境苍凉,格调悲壮,具有强烈的震撼力和艺术魅力。

首句写景又叙事,渲染了兵临城下的紧张气氛和危机形势,并借日光显示了守军将士的威武雄壮。选项中“借日光显示敌军威武雄壮”有误。

B

2.对下面这首诗赏析有错误的一项是( )

A.“雁门太守行”是乐府古题,“行”是古诗体裁,本诗借用它作诗题写当时战事。

B.全诗以色彩斑斓的词语,浓墨重彩地描绘战争场景,构成了奇特的意境,歌颂了守边战士浴血奋战,视死如归的英雄气概。

C.诗的第四句是说边塞上的泥土在晚霞的映衬下凝成胭脂色,写出了边塞风光的秀丽。

D.“半卷红旗临易水”使人联想到“风萧萧兮易水寒,壮士一去不复还”,说明了将士们无所畏惧,勇往直前。

并非“塞上的泥土在晚霞映衬下凝成胭脂色,写出边塞风光的秀美”;故选C。

C

3.下面对《雁门太守行》的赏析,不恰当的一项是( )

A.首句写白天的画面,既是写景,也是写事,用“黑云压城”比喻敌军攻城的气势,渲染出紧张的气氛。

B.第三四句分别从视听两方面写出阴寒惨切的战地场面,正面写出战争的悲壮。

C.“半卷红旗”写出了乘夜奔袭之状,地点正是燕赵英雄慷慨悲歌之地。

D.结尾两句用燕昭王黄金台招揽天下之士的典故,点明诗作主旨,抒写官军全体将士忘身报国之情。

应为“三、四分别从听觉和视觉两方面,从侧面写战争,给人以悲壮之感”。

B

4.对李贺的《雁门太守行》赏析有误的一项是( )

A.首句写景又写事,渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势,借黑云显示守军严阵以待的士气。

B.第二句从听觉和视觉两方面铺写战场的悲壮气氛,表现了战斗的激烈残酷。

C.第三句写部队夜袭和奋战的场面,最后一句引用典故写出将士誓死报国的决心。

D.全诗多处使用描绘色彩的词语,形成一种浓墨重彩的美,具有强烈的震撼力和艺术魅力。

选项“借黑云显示守军严阵以待的士气”有误。

A

6.选出下列对李贺的《雁门太守行》赏析有误的一项( )

A.这是一首以战争为背景的抒情诗。首句一个“压”字,写敌军人马众多,来势凶猛,而次句则写出守军披坚执锐、严阵以待。

B.三、四两句分别从听觉和视觉两方面铺写战地气氛。时值深秋,但在“角声满天”中,边塞大地呈现出斑斓色彩,富有生机。

C.后四句写战场上夜寒霜重,将士们面临困难,却满怀壮志豪情,引用燕昭王的典故,含蓄地抒发了将士们杀敌报国的心愿。

D.这首诗准确地表现了特定时间、特定地点的边塞风光和瞬息变幻的战争风云,用词色彩秾艳,既新颖,又显得很妥帖。

选项中“边塞大地呈现出斑斓色彩,富有生机”有误;

B

7.阅读诗歌《雁门太守行》,选出赏析有误的一项是( )

A.这是一首律诗,诗的前六句按照时间的先后顺序写景叙事,最后两句“报”和“死”两个动词,前后呼应,直抒胸臆,具有极强的震撼力。

B.“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”,一“黑”一“金”,给事物涂上浓重的色彩,表现敌军的气焰嚣张和守城将士的雄姿英发,两相比照,爱憎分明。

C.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”,通过听觉、视觉描写,渲染阴寒惨切的战地气氛。

D.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”,活用燕昭王在易水筑台纳贤的典故,抒发了将士们誓死报国的壮志豪情。

A.《雁门太守行》不属于律诗,而属于七言古诗。

A.

8.对《雁门太守行》这首诗的理解,不正确的一项是( )

A.“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。”渲染战前敌军压境,“我”军英勇应战的危急、紧张气氛。

B.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。”写出了惨烈悲壮的战地景象;秋色中,号角声震天动地;将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

C.“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。”敌军半夜突袭“我”军,已到易水,此时天寒霜降,“我”军红旗半卷,战士无力击鼓,斗志难振。

D.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死。”引用典故,表达了将士们奋战沙场、报效朝廷的决心。

这两句通过自然条件的不利暗示出战争形势的严峻。但是面对重重困难,将士们毫不气馁。并非“‘我’军红旗半卷,战士无力击鼓,斗志难振”;

C

9.选出对《雁门太守行》赏析有误的一项( )

A.诗的前四句写日落前的情景,黑云翻滚之下,凶猛的敌军向我方孤城扑来;我方将士泰然不惧,准备出击;角声在满目萧瑟的秋天中回荡,战场上鲜血遍染,为这日落前的画面抹上了一层悲壮的色彩。

B.“甲光向日金鳞开”借日光来显示守军的阵营和士气,情景相生,奇妙无比。

C.“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。”从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛。

D.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死。”运用典故,表达将士们报效朝廷的决心。

应是“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。”从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛,衬托战地的悲壮场面。

C

一、阅读下列文字,完成各题。

【甲】《雁门太守行》

【乙】

出塞作①

王维

居延城外猎天骄,白草连山野火烧。

暮云空碛(qì)②时驱马,秋日平原好射雕。

护羌校尉朝乘障③,破虏将军夜渡辽。

玉靶角弓④珠勒马,汉家将赐⑤霍嫖姚。

【注】①开元二十五年,河西节度副使崔希逸在青海战败吐蕃,王维以监察御史的身份,奉使出塞宣慰,这首诗就写于此时。②空碛:空旷无垠的沙漠。③朝乘障:早晨登城守卫。④玉靶角弓:镶玉的剑柄,用兽角装饰的弓。⑤汉家将赐:汉朝就要赏赐。

1.下列对诗歌的理解和分析,不正确的一项是( )

A.【甲】诗首句“压”字形象地写出敌军人马众多,来势汹汹,体现守军将士处境的艰难。

B.【乙】诗用“空碛”“平原”描写了沙漠空旷、平原毫无遮蔽之处,暗示了军情的紧急。

C.【甲】诗用典故写将士誓死报效国家的决心,【乙】诗用对比写唐军由防御到出击到再防御的过程。

D.两首诗都写战争,【甲】诗侧重表现战争残酷及伤亡惨重,【乙】诗侧重表现唐军的从容不迫、应对自如。

c

乙诗写的是唐军有攻有守破敌的过程,最后写的是封赏的情形而不是防御;

2.“临易水”“夜渡辽”都描写了唐军将士夜里出征的场景,但表达的情感各不相同,请简要概括。

“临易水”暗示将士们具有“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的那种壮怀激烈的豪情;“夜渡辽”突出军情紧迫,行军神速,表现了唐军昂扬奋发的士气和雷厉风行的作风

二、阅读下面两首诗,回答后面的问题。

雁门太守行

从军行

[唐]王昌龄

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关①。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰②终不还。

注:①玉门关:古关名,故址在今甘肃敦煌西北。②楼兰:西域古国名,这里泛指西域地区的各部族政权。

(1)《雁门太守行》中,画横线的句子分别从 和视觉两方面写出了战争的激烈和 。

(2)这两首诗的最后两句在写法和表达的情感上都有相同之处,请简要概括。

听觉

悲壮

李贺借黄金台典故,表达了忠君报国的爱国情怀。《从军行》中“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”则借用典故表现了戍边将士立誓破敌、决战到底的顽强斗志和爱国主义情怀

有这么一个故事:一天,李贺带着他的诗卷去见韩愈,因正值酷暑,韩愈倦极思睡,衣带已解,闻报后想推辞不见,可是打开诗卷,第一首就是《雁门太守行》,读罢大惊,立即束带出见。这件事虽不一定属实,却也说明这首诗的确不同凡响。

新课导入

雁门太守行

李 贺

1.了解作者及其“行”的文体。

2.反复诵读,品味诗歌的意境美和语言美。

3.寄托作者的爱国情怀,培养正确的价值观。

学习目标

【李贺】,字长吉,后世称李昌谷, 有“诗鬼”之称。唐代中期浪漫主义诗人的代表,与李白、李商隐称为唐代三李。是与杜甫、李白、王维相齐名的唐代著名诗人。李贺诗中修辞手法多样,想象丰富,构思诡异,长于用典,在中唐诗坛上独树一帜,对后世产生了很大的影响。他的诗常以描写想象中的或听说的战争场面,表达自己以死报国的决心和立功的壮志。作品有《雁门太守行》、《马诗二十三首》等,著有《昌谷集》。一生抑郁,27岁病逝。

作者简介

李贺自幼才思聪颖,七岁能诗。年纪稍长,便白日骑驴觅句,暮则探囊整理,焚膏继晷,十分刻苦。十九岁时,韩愈、皇甫湜造访,李贺援笔写就《高轩过》一诗,韩愈与皇甫湜大吃一惊,李贺从此扬名。

少年成名

仕途

失意

李贺写《雁门太守行》谒韩愈,本可早登科第,振其家声,却因父亲名讳(李父名“晋肃”, “晋”与“进”犯“嫌名”),遭人举报,失去科考资格。虽有韩愈作《讳辩》辩驳谬议,但终不得登第。尔后,在宗室的帮助下谋得一个从九品小官,蜗居长安三年,郁郁不得志。

英年

早逝

由于功名无成,迁调无望,哀愤孤激之思日深。加之妻又病卒,李贺忧郁病笃,虽勉力奔走南楚,以求一展才华,但失望而归。最后,做了节度使的幕僚,处理公文琐事。后病情加重,遂归家养病,整理书稿,不久便病卒。时年二十七岁。

作者简介

唐代中期,各地藩镇拥兵自重,不服从朝廷。于是朝廷派兵讨伐,亦不能制止。河北诸镇为祸尤烈。河北易水的成德节度使王承宗祖孙三代拥兵割据39年之长。

背景链接

“雁门” ,郡名。故雁门郡大约在今山西省西北部,是唐王朝与北方突厥部族的边境地带。

“太守”,官名,郡首长。

“行”,乐府诗的一种体裁。相对自由,没有严格的格律,近于五七言古体诗的诗歌体裁,例如: 《长歌行》、 《琵琶行》等。

解 题

雁门关

位于中国山西省忻(xīn)州市代县县城以北约20公里处的雁门山中,是长城上的重要关隘,以“险”著称,被誉为“中华第一关”,有“天下九塞,雁门为首”之说。与宁武关、偏关合称为“外三关”。

雁门关的重要性在于,它是古时塞外北方民族入侵内部的渠道,所以,自古为边防戌守要地。纵览雁门关兴衰的历史,发生在这里的战事,据不完全的统计就有140多次,可见它确实是兵家必争之地。

知识链接

边塞诗又称出塞诗,是以边疆地区汉族军民生活和自然风光为

题材的诗。 一般认为,边塞诗初步发展于汉魏六朝时代,隋代开 始兴盛,唐即进入发展的黄金时代《。0 据统计,唐以前的边塞诗,

现存不到二百首,而《全唐诗》中所收的边塞诗就达两千余首。

边塞诗代表人物是:王昌龄,岑参,李贺。

题材知识

《雁门太守行》是乐府旧题。它有较宽押韵,不受太多格律束缚,可以说是古人的一种半自由诗。

标题中的“行”是标明诗的体裁,乐府的一种。(乐府诗中的歌行体)一种没有严格格律、近于五七言古体诗的诗歌体裁。

《钱塘湖春行》中》的“行”与《雁门太守行》的“行”不一样,前者是行走。

体裁知识

“行”:古时的一种体裁,统称“歌行体”,歌行体的特点是格式节奏上没有严格要求,也不讲究平仄,字数五七言为主,可参差不齐,可变韵。亦称古诗,古风。如杜甫《兵车行》、白居易《琵琶行》。

李贺的这首《雁门太守行》是古代乐府旧题,多写边塞征战之事。

文体知识

有感情地诵读古诗,读准字音,读出节奏。

雁门太守行

[唐]李 贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

jiǎo

【诵读指导】本诗朗读节奏除“报君/黄金台上意”一句外,其余均可划分为“四三”式。朗读时语调要高亢,要将兵临城下的紧张气氛和危急形势读出来。

sài

zhònɡ

xié

wèi

yān

zhī

初步感知

黑云压城 城欲摧,甲光向日金鳞开。

诗意:敌军似乌云压进城墙,城墙仿佛将要坍塌。铠甲迎着(云缝中射下来的)太阳光,如金色鳞片般闪闪发光。

比喻敌军攻城的气势

铠甲迎着太阳闪出的光。甲,指铠甲,战衣

城墙仿佛将要坍塌

形容铠甲闪光如金色鱼鳞。金,像金子一样的颜色和光泽

读懂诗意

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

诗意:号角的声音在这秋色里响彻天空。边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

军中号角

胭脂,色深红。此句中“燕脂”“夜紫”皆形容战场血迹

读懂诗意

半卷红旗临 易水,霜重鼓寒声不起。

诗意:寒风卷动着红旗,部队悄悄临近易水。凝重的霜湿透鼓皮,鼓声低沉,高扬不起来。

河名,发源于河北易县。战国时荆轲《易水歌》:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。”

抵达

形容鼓声低沉,不高扬

读懂诗意

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

诗意:为报答君王的信任和重用,手操宝剑誓死保卫边疆!

相传战国时燕昭王在易水东南筑台,上面放着千金,用来招揽天下贤士

指宝剑。传说晋代雷焕曾得玉匣,内藏二剑,后入水化为龙

读懂诗意

结合全诗分析一二句的作用

第一句既是写景,也是写事,渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势;第二句写城内守军,借日光来显示守军的阵营和士气,情景相生,奇妙无比。

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开

诗歌鉴赏

如何表现战争的紧张气氛的

修辞角度:①运用比喻和夸张,②写出了敌军人马众多,来势凶猛以及交战双方力量悬殊,守军将士处境艰难 ③渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势以及守军将士严阵以待不可侵犯的气概,赞美了我军守边将士的高昂气势。

炼字角度 :“压”①本指压迫、②写出了敌军人马众多、来势凶猛,以及交战双方力量悬殊,守军将士处境艰难的情状。③衬托出将士们临危不惧、视死如归的英雄气概。

“摧”字①本指坍塌,②形象地描绘出危城欲破的紧急形势;

“开”①指排开 ②写出了在敌军兵临城下时,守军战士井然有序、次第排开的壮阔画面。③表现了守军将士们披坚执锐、严阵以待、雄姿英发、士气高昂的状态。

诗歌鉴赏

如何表现战争的紧张气氛的 (了解)

对比,把敌军的来势凶猛与守城将士严阵以待进行对比,表现了战争的紧张气氛。

色彩角度:黑色和金色交织在一起,渲染了紧张的战斗氛围,生动地描绘了敌军兵临城下的危急形势。

诗歌鉴赏

◎首句既是写景,又是叙事,成功渲染了敌军兵临城下的紧张气氛和危急形势。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

勾画出战争的规模。

①比喻、视听结合、侧面描写、夸张②侧面表现战争的规模大、战斗的惨烈和悲壮,暗示攻守双方都有大量伤亡。③为下面写援军的到来作铺垫。

点明时令

“凝”字形象描绘出战场上血流成河、凝成紫色的情景,烘托出战斗的惨烈。

听觉

视觉

第三、四句从什么角度来描写战争的?

诗歌鉴赏

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。炼字

满①充满②写出战争的规模大③表现了边防战士英勇杀敌的冲天气势

凝①凝结侧面烘托②写出了边防战士血流遍地的场景③烘托出战争的惨烈

诗歌鉴赏

作用:“塞上燕脂凝夜紫”衬托出战地的悲壮场面,暗示攻守双方都有大量伤亡,守城将士仍处于不利地位,为下面写援军的救援做铺垫。

赏析五、六句中“半卷红旗”“临易水”“霜重鼓寒”的妙处。

①“半卷红旗”描写乘夜奔袭之状,一方面是风势很大,卷起红旗便于急行军,另一方面是高度戒备。不事张扬,把战事紧张的状态凸显出来。

②“临易水”既表明交战的地点,又暗示将士们具有"风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还"那样一种壮怀激烈的豪情。

③“霜重鼓寒”写出了战争的艰难。

诗歌鉴赏

赏析五、六句中“半卷红旗”“临易水”“霜重鼓寒”的妙处。

①用典运用荆轲的《易水寒》典故、细节描写、侧面描写②写出援军寒夜突袭敌军,浴血奋战的场景③表现了驰援的将士激昂的豪情以及面对重重困难毫不气馁的大无畏精神。

诗歌鉴赏

诗歌前六句分别描绘了什么样的画面?(了解、选择性记)

一二句:黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

敌军滚滚而来,黑压压一片,犹如乌云翻腾,几乎要摧毁城墙;我军严阵以待,阳光照耀铠甲,一片金光闪烁。

三四句:角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

肃杀的秋色中,响亮的角声震天动地;寒夜里,边塞将士的鲜血凝成暗紫色。

五六句:半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

深夜里,驰援部队半卷着红旗,赶赴易水;凝重的霜湿透了鼓皮,鼓声低沉。

严阵以待

激烈战斗

趁夜奔袭

诗歌鉴赏

赏析尾联:报君黄金台上意,提携玉龙为君死。(主旨句)

抒情明旨。抒发爱国激情。

①用典,诗人引用 “黄金台”典故,②写出将士们为报君主知遇之恩,誓死决战。③表现出将士们誓死报国的忠诚和慷慨赴难的决心。

这里的“君”,不能解释成皇帝或朝廷,准确的应当是国家。对于李贺来说,“君”或许是“昏君”。李贺受到了极不公平的待遇,被拒之于仕途之外,而置个人私怨于不顾,仍乃以国家安危为重,这需要何等的气量,实在难能可贵。

诗歌鉴赏

《雁门太首行》这首诗中的“秋色”应该理解为绚烂的景象还是肃杀的景象 请结合诗歌内容谈谈你的看法。(了解)

示例一:肃杀的景象。从本诗中“霜重鼓寒声不起”一句看,此时天气已非常寒冷,可以想见当时的边塞应是草木凋零、一片萧条的肃杀景象。

示例二:绚烂的景象。本诗多处使用描绘色彩的词语,形成一种浓墨重彩、雄浑悲壮的美,秋色的绚烂可与整首诗画面风格一致。

示例三:两种理解都可以。无论哪种理解都有助于表现战争的悲壮惨烈,绚烂的景象可与之形成强烈反差,肃杀的景象则可以从正面烘托。

诗歌鉴赏

李贺作诗,工于设色,陆游就曾说他的诗“五色炫耀,光夺眼目,使人不敢熟视”。结合诗中表现色彩的词语,发挥想象,用自己的话描述作者呈现的画面。

敌军滚滚而来,黑压压一片,犹如乌云翻腾,几乎要摧毁城墙;我军严阵以待,阳光照耀下的铠甲闪烁着金光。在肃杀的秋色中,军中号角的声音响彻云霄;寒夜里,边塞将士的鲜血凝成紫色。带着半卷着的红旗,援军赶赴易水;天寒霜重,鼓声也像是为寒气所逼,声音低沉。

请结合诗歌内容分析这首诗在表达上的独特之处。

1.内容上,这是一首以战争为背景和主题的抒情诗

2.构思上,诗人用三个画面:一个在白天,表现敌军云集而来,官军成备森严;一个从白天到黄昏,表现战争的惨烈;一个在中夜,写官军出其不意地袭击敌人。把这场战争高度集中在一昼夜的时间里加以表现.反映了战争的艰苦性。(4、体会诗人大胆的构思。)

3.写法上,诗人善于运用奇特的艺术细节表现人物的精神风貌。

诗歌鉴赏

《春望》与《雁门太守行》都是以战争为背景的诗歌,比较它们在内容和情感上的不同。

《春望》这首诗描写了诗人在都城沦陷后于春日见到的荒凉、冷落的景象,抒发了诗人忧国伤时、念家悲己之情;

《雁门太守行》描写了边塞环境和战斗场面,歌颂了守边将士浴血奋战、视死如归的英雄气概和誓死报国的爱国热情。

诗歌鉴赏

诗人以色彩斑斓的词语描绘悲壮的战争风云。构成了奇特壮丽的意境。歌颂了守边将士浴血奋战、视死如归、报效国家的英雄气概。

主旨探究

雁门太守行

战争场面

对峙:兵临城下,严阵以待(夸张、比喻)

交战:血染战场,悲壮惨烈(听觉、视觉)

夜袭:乘夜奔袭,战斗艰难(侧面、衬托)

将士心愿

誓死杀敌,尽忠报国(用典、主旨)

忘身报国

板书设计

1、三十功名尘与土,八千里路云和月。____岳飞《满江红·写怀》

2、美人自刎乌江岸,战火曾烧赤壁山,将军空老玉门关。____张可久《卖花声·怀古》

3、山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。____纳兰性德《长相思·山一程》

4、秦时明月汉时关,万里长征人未还。____王昌龄《出塞二首·其一》

5、醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。____辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

6、宁为百夫长,胜作一书生。____杨炯《从军行》

有关战斗的诗句

课外拓展

1、《雁门太守行》一诗中分别从声色两方面渲染战场的悲壮气氛和奇异的边塞风光的诗句是:

2、《雁门太守行》一诗中写救援部队不畏寒夜浓霜,夜袭敌阵的诗句是:

3、《雁门太守行》一诗中尾联引用典故写出将士誓死报效国家决心的诗句是:

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫.

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起

报君黄金台上意,提携玉龙为君死

随堂检测

1.下列对古诗理解和分析不正确的一项是( )

A.本诗是唐代诗人李贺运用乐府古题创作的一首描写战争场面的诗歌。

B.首句写景叙事,渲染兵临城下的紧张气氛,借日光显示敌军威武雄壮。

C.诗人引用“黄金台”的故事,写出将士们报效朝廷的决心。

D.全诗意境苍凉,格调悲壮,具有强烈的震撼力和艺术魅力。

首句写景又叙事,渲染了兵临城下的紧张气氛和危机形势,并借日光显示了守军将士的威武雄壮。选项中“借日光显示敌军威武雄壮”有误。

B

2.对下面这首诗赏析有错误的一项是( )

A.“雁门太守行”是乐府古题,“行”是古诗体裁,本诗借用它作诗题写当时战事。

B.全诗以色彩斑斓的词语,浓墨重彩地描绘战争场景,构成了奇特的意境,歌颂了守边战士浴血奋战,视死如归的英雄气概。

C.诗的第四句是说边塞上的泥土在晚霞的映衬下凝成胭脂色,写出了边塞风光的秀丽。

D.“半卷红旗临易水”使人联想到“风萧萧兮易水寒,壮士一去不复还”,说明了将士们无所畏惧,勇往直前。

并非“塞上的泥土在晚霞映衬下凝成胭脂色,写出边塞风光的秀美”;故选C。

C

3.下面对《雁门太守行》的赏析,不恰当的一项是( )

A.首句写白天的画面,既是写景,也是写事,用“黑云压城”比喻敌军攻城的气势,渲染出紧张的气氛。

B.第三四句分别从视听两方面写出阴寒惨切的战地场面,正面写出战争的悲壮。

C.“半卷红旗”写出了乘夜奔袭之状,地点正是燕赵英雄慷慨悲歌之地。

D.结尾两句用燕昭王黄金台招揽天下之士的典故,点明诗作主旨,抒写官军全体将士忘身报国之情。

应为“三、四分别从听觉和视觉两方面,从侧面写战争,给人以悲壮之感”。

B

4.对李贺的《雁门太守行》赏析有误的一项是( )

A.首句写景又写事,渲染兵临城下的紧张气氛和危急形势,借黑云显示守军严阵以待的士气。

B.第二句从听觉和视觉两方面铺写战场的悲壮气氛,表现了战斗的激烈残酷。

C.第三句写部队夜袭和奋战的场面,最后一句引用典故写出将士誓死报国的决心。

D.全诗多处使用描绘色彩的词语,形成一种浓墨重彩的美,具有强烈的震撼力和艺术魅力。

选项“借黑云显示守军严阵以待的士气”有误。

A

6.选出下列对李贺的《雁门太守行》赏析有误的一项( )

A.这是一首以战争为背景的抒情诗。首句一个“压”字,写敌军人马众多,来势凶猛,而次句则写出守军披坚执锐、严阵以待。

B.三、四两句分别从听觉和视觉两方面铺写战地气氛。时值深秋,但在“角声满天”中,边塞大地呈现出斑斓色彩,富有生机。

C.后四句写战场上夜寒霜重,将士们面临困难,却满怀壮志豪情,引用燕昭王的典故,含蓄地抒发了将士们杀敌报国的心愿。

D.这首诗准确地表现了特定时间、特定地点的边塞风光和瞬息变幻的战争风云,用词色彩秾艳,既新颖,又显得很妥帖。

选项中“边塞大地呈现出斑斓色彩,富有生机”有误;

B

7.阅读诗歌《雁门太守行》,选出赏析有误的一项是( )

A.这是一首律诗,诗的前六句按照时间的先后顺序写景叙事,最后两句“报”和“死”两个动词,前后呼应,直抒胸臆,具有极强的震撼力。

B.“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”,一“黑”一“金”,给事物涂上浓重的色彩,表现敌军的气焰嚣张和守城将士的雄姿英发,两相比照,爱憎分明。

C.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”,通过听觉、视觉描写,渲染阴寒惨切的战地气氛。

D.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死”,活用燕昭王在易水筑台纳贤的典故,抒发了将士们誓死报国的壮志豪情。

A.《雁门太守行》不属于律诗,而属于七言古诗。

A.

8.对《雁门太守行》这首诗的理解,不正确的一项是( )

A.“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。”渲染战前敌军压境,“我”军英勇应战的危急、紧张气氛。

B.“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。”写出了惨烈悲壮的战地景象;秋色中,号角声震天动地;将士的血迹在寒夜中凝为紫色。

C.“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。”敌军半夜突袭“我”军,已到易水,此时天寒霜降,“我”军红旗半卷,战士无力击鼓,斗志难振。

D.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死。”引用典故,表达了将士们奋战沙场、报效朝廷的决心。

这两句通过自然条件的不利暗示出战争形势的严峻。但是面对重重困难,将士们毫不气馁。并非“‘我’军红旗半卷,战士无力击鼓,斗志难振”;

C

9.选出对《雁门太守行》赏析有误的一项( )

A.诗的前四句写日落前的情景,黑云翻滚之下,凶猛的敌军向我方孤城扑来;我方将士泰然不惧,准备出击;角声在满目萧瑟的秋天中回荡,战场上鲜血遍染,为这日落前的画面抹上了一层悲壮的色彩。

B.“甲光向日金鳞开”借日光来显示守军的阵营和士气,情景相生,奇妙无比。

C.“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。”从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛。

D.“报君黄金台上意,提携玉龙为君死。”运用典故,表达将士们报效朝廷的决心。

应是“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。”从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛,衬托战地的悲壮场面。

C

一、阅读下列文字,完成各题。

【甲】《雁门太守行》

【乙】

出塞作①

王维

居延城外猎天骄,白草连山野火烧。

暮云空碛(qì)②时驱马,秋日平原好射雕。

护羌校尉朝乘障③,破虏将军夜渡辽。

玉靶角弓④珠勒马,汉家将赐⑤霍嫖姚。

【注】①开元二十五年,河西节度副使崔希逸在青海战败吐蕃,王维以监察御史的身份,奉使出塞宣慰,这首诗就写于此时。②空碛:空旷无垠的沙漠。③朝乘障:早晨登城守卫。④玉靶角弓:镶玉的剑柄,用兽角装饰的弓。⑤汉家将赐:汉朝就要赏赐。

1.下列对诗歌的理解和分析,不正确的一项是( )

A.【甲】诗首句“压”字形象地写出敌军人马众多,来势汹汹,体现守军将士处境的艰难。

B.【乙】诗用“空碛”“平原”描写了沙漠空旷、平原毫无遮蔽之处,暗示了军情的紧急。

C.【甲】诗用典故写将士誓死报效国家的决心,【乙】诗用对比写唐军由防御到出击到再防御的过程。

D.两首诗都写战争,【甲】诗侧重表现战争残酷及伤亡惨重,【乙】诗侧重表现唐军的从容不迫、应对自如。

c

乙诗写的是唐军有攻有守破敌的过程,最后写的是封赏的情形而不是防御;

2.“临易水”“夜渡辽”都描写了唐军将士夜里出征的场景,但表达的情感各不相同,请简要概括。

“临易水”暗示将士们具有“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的那种壮怀激烈的豪情;“夜渡辽”突出军情紧迫,行军神速,表现了唐军昂扬奋发的士气和雷厉风行的作风

二、阅读下面两首诗,回答后面的问题。

雁门太守行

从军行

[唐]王昌龄

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关①。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰②终不还。

注:①玉门关:古关名,故址在今甘肃敦煌西北。②楼兰:西域古国名,这里泛指西域地区的各部族政权。

(1)《雁门太守行》中,画横线的句子分别从 和视觉两方面写出了战争的激烈和 。

(2)这两首诗的最后两句在写法和表达的情感上都有相同之处,请简要概括。

听觉

悲壮

李贺借黄金台典故,表达了忠君报国的爱国情怀。《从军行》中“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”则借用典故表现了戍边将士立誓破敌、决战到底的顽强斗志和爱国主义情怀

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读