统编版八年级语文上册第六单元《课外古诗词诵读(二)-如梦令》课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版八年级语文上册第六单元《课外古诗词诵读(二)-如梦令》课件(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-05 09:37:23 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

课外古诗词诵读

如

令

梦

常记溪亭日暮

李清照

李清照(1084年3月13日—1155年)

号易安居士,齐州章丘(今山东省济南市章丘区)人。 宋代婉约派代表词人,有“千古第一才女”之称。她擅长书、画,通晓金石,而尤精诗词。她的词作独步一时,流传千古,被誉为“词家一大宗”。她的词分前期和后期。前期多写其悠闲生活,多描写爱情生活、自然景物,韵调优美。如《一剪梅·红藕香残玉簟秋》等。后期多慨叹身世,怀乡忆旧,情调悲伤。如《声声慢·寻寻觅觅》。她的人格像她的作品一样令人崇敬。她既有巾帼之淑贤,更兼须眉之刚毅;既有常人愤世之感慨,又具崇高的爱国情怀。

生平阶段

第一阶段:豆蔻年华,春光淡荡试新衣(少女时期)

第二阶段:明月入梦,和羞试理并双枝(婚早期~南渡之前)

第三阶段:国破南渡,角声催断梦伤悲(国破南渡)

第四阶段:一别永诀,秋坟瘦却损梨枝 (赵明诚之死及晚年生活)

第一阶段

李清照出生于齐州济南明水(今山东济南章丘区明水街道),她小时候就在藏书丰富生活优裕的书香门第家庭环境中打下了良好的文学基础,并开始在词坛上崭露头角。

1084年3月13日,李清照出生于齐州济南一个很有文学修养的士大夫家庭,父亲为苏轼(1037年1月8日~1101年8月24日)的学生、北宋文学家李格非(约1045年~约1105年),母亲为1030年(宋仁宗天圣8年)状元王拱辰(1012年~1085年)的孙女;

李清照自幼聪慧颖悟,才华过人,受到过文学家、苏轼的大弟子、“苏门四学士”之一的晁补之(1053年~1110年11月8日)等多位文学名士的大力称赞。

李清照的少年时代除了作诗之外,还写出了《如梦令》等多首轰动整个京师,并为后世广为传诵的著名词章,开始在词坛上崭露头角;

李清照在此时的作品中已经开始对唐朝兴败盛衰的历史教训进行总结,笔势纵横的评议兴废,对国家社稷表达出深刻的关注和忧虑,令世人刮目。

第二阶段

宋徽宗建中靖国元年(1101),李清照十八岁时,与赵明诚结婚。婚后,清照与丈夫伉俪深情,如胶似漆,过着幸福美好的生活。婚后,她把整个身心都放在文学艺术的深造和金石文字的收集研究上。她同赵明诚互相砥砺,进行词的创作,技法日臻成熟。李清照作了那首著名的《醉花阴》,崇宁二年(1103),赵明诚结束太学求学生活,出仕为官。

然而好景不长,朝中新旧党争愈演愈烈,赵李两家相继被卷入其中,赵明诚兄弟受到牵连,一度入狱,不久都被罢官。其后,李清照随赵家屏居青州(今属山东)十年,夫妇猜书斗茶,花前月下,相从赋诗。两人共治金石之学,她又独撰《词论》,阐述对词的看法,伉俪之谐古今罕见。宣和三年(1121)赵明诚复出后,历任莱、缁(今均属山东)等地知州,李清照均随夫赴任共同生活。

一剪梅

红藕香残玉簟秋,轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

醉花阴

薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。 东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

第三阶段

宋钦宗靖康二年(1127),北方女真族建立的金朝攻破汴京,徽宗、钦宗父子被俘,高宗南逃。李清照夫妇也因明诚丧母而奔丧至建康。第二年,赵明诚被任命为建康知府,在一次城中叛乱中,赵明诚缒城逃跑,使得李清照对其心灰意冷,并于第二年逃亡江西途中,行至乌江时写下有名的《夏日绝句》,赞项羽讽明诚,赵明诚自感羞愧,心情郁郁,后于赴任湖州途中在建康病逝。其后李清照随南宋朝廷辗转江南各地,夫妇二人平生所收集的金石书画在颠沛流离中几乎丧失殆尽。

第四阶段

赵明诚后于赴任湖州途中在建康病逝,后又改嫁。目睹了国破家亡的李清照“虽处忧患穷困而志不屈”,在“寻寻觅觅、冷冷清清”的晚年,她殚精竭虑,编撰《金石录》,完成丈夫未竟之功。金兵的横行肆虐激起她强烈的爱国情感,她积极主张北伐收复中原,可是南宋王朝的腐朽无能和偏安一隅,使李清照的希望成为幻影。多年的背井离乡,她那颗已经残碎的心,又因她的改嫁问题遭到士大夫阶层的污诟渲染,受到了更严重的残害。她无依无靠,呼告无门,贫困忧苦,流徙飘泊,最后寂寞地死在江南。

声声慢

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他,晓来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。 满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得?

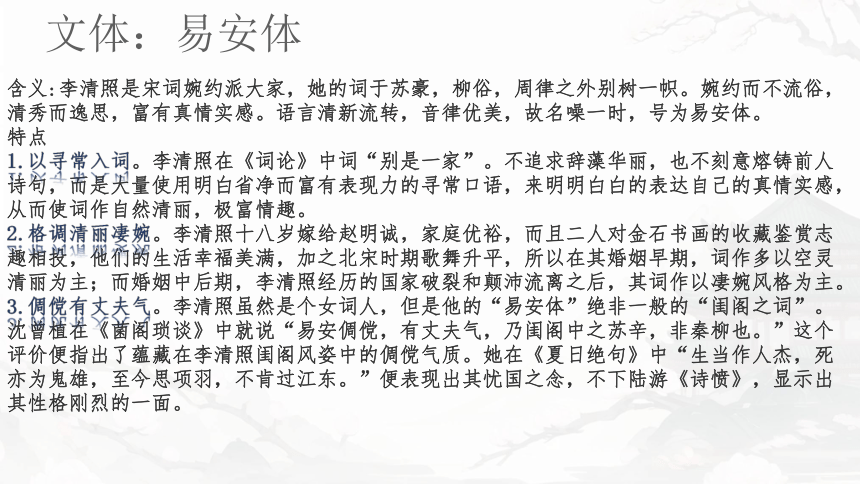

文体:易安体

含义:李清照是宋词婉约派大家,她的词于苏豪,柳俗,周律之外别树一帜。婉约而不流俗,清秀而逸思,富有真情实感。语言清新流转,音律优美,故名噪一时,号为易安体。

特点

1.以寻常入词。李清照在《词论》中词“别是一家”。不追求辞藻华丽,也不刻意熔铸前人诗句,而是大量使用明白省净而富有表现力的寻常口语,来明明白白的表达自己的真情实感,从而使词作自然清丽,极富情趣。

2.格调清丽凄婉。李清照十八岁嫁给赵明诚,家庭优裕,而且二人对金石书画的收藏鉴赏志趣相投,他们的生活幸福美满,加之北宋时期歌舞升平,所以在其婚姻早期,词作多以空灵清丽为主;而婚姻中后期,李清照经历的国家破裂和颠沛流离之后,其词作以凄婉风格为主。

3.倜傥有丈夫气。李清照虽然是个女词人,但是他的“易安体”绝非一般的“闺阁之词”。沈曾植在《菌阁琐谈》中就说“易安倜傥,有丈夫气,乃闺阁中之苏辛,非秦柳也。”这个评价便指出了蕴藏在李清照闺阁风姿中的倜傥气质。她在《夏日绝句》中“生当作人杰,死亦为鬼雄,至今思项羽,不肯过江东。”便表现出其忧国之念,不下陆游《诗愤》,显示出其性格刚烈的一面。

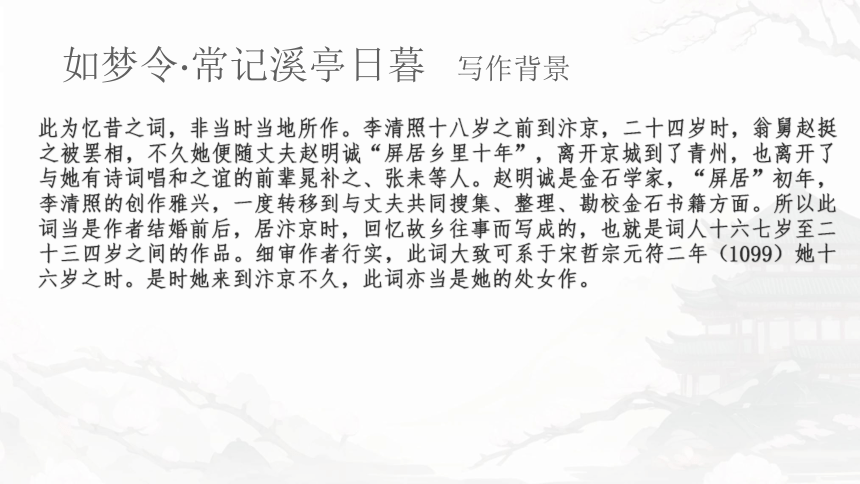

如梦令·常记溪亭日暮 写作背景

此为忆昔之词,非当时当地所作。李清照十八岁之前到汴京,二十四岁时,翁舅赵挺之被罢相,不久她便随丈夫赵明诚“屏居乡里十年”,离开京城到了青州,也离开了与她有诗词唱和之谊的前辈晁补之、张耒等人。赵明诚是金石学家,“屏居”初年,李清照的创作雅兴,一度转移到与丈夫共同搜集、整理、勘校金石书籍方面。所以此词当是作者结婚前后,居汴京时,回忆故乡往事而写成的,也就是词人十六七岁至二十三四岁之间的作品。细审作者行实,此词大致可系于宋哲宗元符二年(1099)她十六岁之时。是时她来到汴京不久,此词亦当是她的处女作。

梳理全词脉络

时间

地点

原因

经过

结果

日暮

溪亭

酒醉迷路

奋力划船

惊飞鸥鹭

如梦令 赏析

“常记”两句起笔平淡,自然和谐,明确表示追述,地点在“溪亭”,时间是“日暮”。

“沉醉”二字表露了作者心底的欢愉,“不知归路”也曲折传出作者流连忘返的情致。

“误入”一句,行文流畅自然,同前面的“不知归路”相呼应,显示了主人公的忘情心态。盛放的荷花丛中有一叶扁舟摇荡,舟上是游兴未尽的少女,这样的美景,一下子跃然纸上,呼之欲出。

常记溪亭日暮,沉醉不知归路

兴尽晚回舟,误入藕花深处。

如梦令 赏析

两个“争渡”,表达了主人公急于从迷途中找寻出路的焦灼心情。正是由于“争渡”,所以又“惊起一滩鸥鹭” 。至此,词戛然而止,言尽而意未尽,耐人寻味。

这首小令用词简练,只选取了几个片断,把移动着的风景和作者怡然的心情融合在一起,写出了作者青春年少时的好心情,让人不由想随她一道荷丛荡舟,沉醉不归。正所谓“少年情怀自是得”,这首词不事雕琢,富有一种自然之美

争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

整体赏析

(1)展开联想与想象,用生动的语言描绘“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”的画面。

(2)赏析“惊起一滩鸥鹭”一句中“惊”字的妙处。

(3)请结合全词分析词人的情感变化。

(3) 词人由尽兴游玩的欢愉到误入藕花深处的些许“惊恐”再到“欧鷺”惊起的豁然开朗,词虽短,但感情变化却一波三折,让人回味无穷。

(1)暮色中船却误入荷塘深处,作者不由得惊呼:怎么把船划出去?叫声惊醒了鸥鹭,飞向天空,霎时,人声、水声、鸟声交织在宁静的湖面上。

(2)“惊”字既暗写出了船行之快,又生动地写出停栖在小洲上的鸥鹭被吓得惊慌失措的情态。

(4)北宋文学家苏轼曾说,“诗中有画,画中有诗”。在这首词里藏着好几幅令人流连的画面,你能找出来吗?

(5)本词表达了作者怎样的情感?

答案:

(4)“溪亭日暮”“藕花深处”“荷湖争渡”“惊飞鸥鹭”

(5) 反映了词人早年无忧无虑的生活,表达了作者热爱生活、热爱自然的感情。

(6)请简要概括这首词的语言特点

(7)这首词在艺术上有何特色

答案:

(6)这首词用词简练,平常的口语一般,娓娓道来; 朴素平易不事雕琢,富有一种自然纯净之美。 但却画面感很强,意境悠远,极富生活气息。

(7)词人用清新活泼的语言,描绘出西湖之美景,犹如一幅清丽活泼、空灵淡远的风景画。同时,注重了动静结合的方法,特别是以动写静的方法,把西湖清新可爱之美表现得美不胜收,并寓情于景,令读者想象而思考。

理解型默写:

1.李清照的《如梦令(常记溪亭日暮)》追忆郊游地点、时间及由于

景色迷人而忘了归路的诗句是:

2.《如梦令》中,写词人兴尽欲归、误闯花丛中的句子是:

3.《如梦令》中,写词人焦急寻出路,却惊飞鸥鹭的句子是:

4.《如梦令》中景色迷人,乐不思“宿”的句子是:

5.翠绿的荷花和旭日中,嫣红的荷花,给人以凉爽幽静,清香扑鼻的感觉,诗人杨万里称赞道“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”,而词人李清照却在《如梦令》中搓叹:

1.常记溪亭日暮,沉醉不知归路

2.兴尽晚回舟,误入藕花深处

3.争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭

4.常记溪亭日暮,沉醉不知归路

5.兴尽晚回舟,误入藕花深处

阅读下面一首宋词,回答问题(4分)

如梦令 李清照

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽晚免回舟,误入藕花深处。争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

词中“争渡”的“争”,在《古代汉语词典》(商务印书馆2002年版)中有“争夺,竞争”和“怎,怎么”的义项。教材把“争渡”解释为“奋力把船划出去”,而有人认为“争渡”应解释为“怎渡”,即“怎么把船渡过去呢”。你倾向哪种理解?试结合上下文加以分析。

词中“争渡”的“争”,在《古代汉语词典》(商务印书馆2002年版)中有“争夺,竞争”和“怎,怎么”的义项。教材把“争渡”解释为“奋力把船划出去”,而有人认为“争渡”应解释为“怎渡”,即“怎么把船渡过去呢”。你倾向哪种理解?试结合上下文加以分析。

(示例1)我倾向于把"争渡"理解为"奋力把船划出去"(1分)。词人因"误入藕花深处",急于找到出路而奋力划船,杂乱的划船声自然"惊起一滩鸥鹭"(1分)。这种解释侧重于人物动作(1分),使诗歌内容衔接紧密,也符合全词轻松欢快的基调(1分)。(只答观点不得分)

(示例2)我倾向于把"争渡"理解为"怎渡"(1分)。词人急于回家却"误入藕花深处",更想尽快找到出路,"怎渡?怎渡?"是词人此时的心理:该怎么把船渡过去呢?因为杂乱地划船,于是"惊起一滩鸥鹭"(1分)。这种解释侧重于人物心理(1分),使诗歌内容衔接紧密,也增强了"故事"的曲折性(1分)。(只答观点不得分)

课外古诗词诵读

如

令

梦

常记溪亭日暮

李清照

李清照(1084年3月13日—1155年)

号易安居士,齐州章丘(今山东省济南市章丘区)人。 宋代婉约派代表词人,有“千古第一才女”之称。她擅长书、画,通晓金石,而尤精诗词。她的词作独步一时,流传千古,被誉为“词家一大宗”。她的词分前期和后期。前期多写其悠闲生活,多描写爱情生活、自然景物,韵调优美。如《一剪梅·红藕香残玉簟秋》等。后期多慨叹身世,怀乡忆旧,情调悲伤。如《声声慢·寻寻觅觅》。她的人格像她的作品一样令人崇敬。她既有巾帼之淑贤,更兼须眉之刚毅;既有常人愤世之感慨,又具崇高的爱国情怀。

生平阶段

第一阶段:豆蔻年华,春光淡荡试新衣(少女时期)

第二阶段:明月入梦,和羞试理并双枝(婚早期~南渡之前)

第三阶段:国破南渡,角声催断梦伤悲(国破南渡)

第四阶段:一别永诀,秋坟瘦却损梨枝 (赵明诚之死及晚年生活)

第一阶段

李清照出生于齐州济南明水(今山东济南章丘区明水街道),她小时候就在藏书丰富生活优裕的书香门第家庭环境中打下了良好的文学基础,并开始在词坛上崭露头角。

1084年3月13日,李清照出生于齐州济南一个很有文学修养的士大夫家庭,父亲为苏轼(1037年1月8日~1101年8月24日)的学生、北宋文学家李格非(约1045年~约1105年),母亲为1030年(宋仁宗天圣8年)状元王拱辰(1012年~1085年)的孙女;

李清照自幼聪慧颖悟,才华过人,受到过文学家、苏轼的大弟子、“苏门四学士”之一的晁补之(1053年~1110年11月8日)等多位文学名士的大力称赞。

李清照的少年时代除了作诗之外,还写出了《如梦令》等多首轰动整个京师,并为后世广为传诵的著名词章,开始在词坛上崭露头角;

李清照在此时的作品中已经开始对唐朝兴败盛衰的历史教训进行总结,笔势纵横的评议兴废,对国家社稷表达出深刻的关注和忧虑,令世人刮目。

第二阶段

宋徽宗建中靖国元年(1101),李清照十八岁时,与赵明诚结婚。婚后,清照与丈夫伉俪深情,如胶似漆,过着幸福美好的生活。婚后,她把整个身心都放在文学艺术的深造和金石文字的收集研究上。她同赵明诚互相砥砺,进行词的创作,技法日臻成熟。李清照作了那首著名的《醉花阴》,崇宁二年(1103),赵明诚结束太学求学生活,出仕为官。

然而好景不长,朝中新旧党争愈演愈烈,赵李两家相继被卷入其中,赵明诚兄弟受到牵连,一度入狱,不久都被罢官。其后,李清照随赵家屏居青州(今属山东)十年,夫妇猜书斗茶,花前月下,相从赋诗。两人共治金石之学,她又独撰《词论》,阐述对词的看法,伉俪之谐古今罕见。宣和三年(1121)赵明诚复出后,历任莱、缁(今均属山东)等地知州,李清照均随夫赴任共同生活。

一剪梅

红藕香残玉簟秋,轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

醉花阴

薄雾浓云愁永昼,瑞脑销金兽。佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。 东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

第三阶段

宋钦宗靖康二年(1127),北方女真族建立的金朝攻破汴京,徽宗、钦宗父子被俘,高宗南逃。李清照夫妇也因明诚丧母而奔丧至建康。第二年,赵明诚被任命为建康知府,在一次城中叛乱中,赵明诚缒城逃跑,使得李清照对其心灰意冷,并于第二年逃亡江西途中,行至乌江时写下有名的《夏日绝句》,赞项羽讽明诚,赵明诚自感羞愧,心情郁郁,后于赴任湖州途中在建康病逝。其后李清照随南宋朝廷辗转江南各地,夫妇二人平生所收集的金石书画在颠沛流离中几乎丧失殆尽。

第四阶段

赵明诚后于赴任湖州途中在建康病逝,后又改嫁。目睹了国破家亡的李清照“虽处忧患穷困而志不屈”,在“寻寻觅觅、冷冷清清”的晚年,她殚精竭虑,编撰《金石录》,完成丈夫未竟之功。金兵的横行肆虐激起她强烈的爱国情感,她积极主张北伐收复中原,可是南宋王朝的腐朽无能和偏安一隅,使李清照的希望成为幻影。多年的背井离乡,她那颗已经残碎的心,又因她的改嫁问题遭到士大夫阶层的污诟渲染,受到了更严重的残害。她无依无靠,呼告无门,贫困忧苦,流徙飘泊,最后寂寞地死在江南。

声声慢

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他,晓来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。 满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得?

文体:易安体

含义:李清照是宋词婉约派大家,她的词于苏豪,柳俗,周律之外别树一帜。婉约而不流俗,清秀而逸思,富有真情实感。语言清新流转,音律优美,故名噪一时,号为易安体。

特点

1.以寻常入词。李清照在《词论》中词“别是一家”。不追求辞藻华丽,也不刻意熔铸前人诗句,而是大量使用明白省净而富有表现力的寻常口语,来明明白白的表达自己的真情实感,从而使词作自然清丽,极富情趣。

2.格调清丽凄婉。李清照十八岁嫁给赵明诚,家庭优裕,而且二人对金石书画的收藏鉴赏志趣相投,他们的生活幸福美满,加之北宋时期歌舞升平,所以在其婚姻早期,词作多以空灵清丽为主;而婚姻中后期,李清照经历的国家破裂和颠沛流离之后,其词作以凄婉风格为主。

3.倜傥有丈夫气。李清照虽然是个女词人,但是他的“易安体”绝非一般的“闺阁之词”。沈曾植在《菌阁琐谈》中就说“易安倜傥,有丈夫气,乃闺阁中之苏辛,非秦柳也。”这个评价便指出了蕴藏在李清照闺阁风姿中的倜傥气质。她在《夏日绝句》中“生当作人杰,死亦为鬼雄,至今思项羽,不肯过江东。”便表现出其忧国之念,不下陆游《诗愤》,显示出其性格刚烈的一面。

如梦令·常记溪亭日暮 写作背景

此为忆昔之词,非当时当地所作。李清照十八岁之前到汴京,二十四岁时,翁舅赵挺之被罢相,不久她便随丈夫赵明诚“屏居乡里十年”,离开京城到了青州,也离开了与她有诗词唱和之谊的前辈晁补之、张耒等人。赵明诚是金石学家,“屏居”初年,李清照的创作雅兴,一度转移到与丈夫共同搜集、整理、勘校金石书籍方面。所以此词当是作者结婚前后,居汴京时,回忆故乡往事而写成的,也就是词人十六七岁至二十三四岁之间的作品。细审作者行实,此词大致可系于宋哲宗元符二年(1099)她十六岁之时。是时她来到汴京不久,此词亦当是她的处女作。

梳理全词脉络

时间

地点

原因

经过

结果

日暮

溪亭

酒醉迷路

奋力划船

惊飞鸥鹭

如梦令 赏析

“常记”两句起笔平淡,自然和谐,明确表示追述,地点在“溪亭”,时间是“日暮”。

“沉醉”二字表露了作者心底的欢愉,“不知归路”也曲折传出作者流连忘返的情致。

“误入”一句,行文流畅自然,同前面的“不知归路”相呼应,显示了主人公的忘情心态。盛放的荷花丛中有一叶扁舟摇荡,舟上是游兴未尽的少女,这样的美景,一下子跃然纸上,呼之欲出。

常记溪亭日暮,沉醉不知归路

兴尽晚回舟,误入藕花深处。

如梦令 赏析

两个“争渡”,表达了主人公急于从迷途中找寻出路的焦灼心情。正是由于“争渡”,所以又“惊起一滩鸥鹭” 。至此,词戛然而止,言尽而意未尽,耐人寻味。

这首小令用词简练,只选取了几个片断,把移动着的风景和作者怡然的心情融合在一起,写出了作者青春年少时的好心情,让人不由想随她一道荷丛荡舟,沉醉不归。正所谓“少年情怀自是得”,这首词不事雕琢,富有一种自然之美

争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

整体赏析

(1)展开联想与想象,用生动的语言描绘“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”的画面。

(2)赏析“惊起一滩鸥鹭”一句中“惊”字的妙处。

(3)请结合全词分析词人的情感变化。

(3) 词人由尽兴游玩的欢愉到误入藕花深处的些许“惊恐”再到“欧鷺”惊起的豁然开朗,词虽短,但感情变化却一波三折,让人回味无穷。

(1)暮色中船却误入荷塘深处,作者不由得惊呼:怎么把船划出去?叫声惊醒了鸥鹭,飞向天空,霎时,人声、水声、鸟声交织在宁静的湖面上。

(2)“惊”字既暗写出了船行之快,又生动地写出停栖在小洲上的鸥鹭被吓得惊慌失措的情态。

(4)北宋文学家苏轼曾说,“诗中有画,画中有诗”。在这首词里藏着好几幅令人流连的画面,你能找出来吗?

(5)本词表达了作者怎样的情感?

答案:

(4)“溪亭日暮”“藕花深处”“荷湖争渡”“惊飞鸥鹭”

(5) 反映了词人早年无忧无虑的生活,表达了作者热爱生活、热爱自然的感情。

(6)请简要概括这首词的语言特点

(7)这首词在艺术上有何特色

答案:

(6)这首词用词简练,平常的口语一般,娓娓道来; 朴素平易不事雕琢,富有一种自然纯净之美。 但却画面感很强,意境悠远,极富生活气息。

(7)词人用清新活泼的语言,描绘出西湖之美景,犹如一幅清丽活泼、空灵淡远的风景画。同时,注重了动静结合的方法,特别是以动写静的方法,把西湖清新可爱之美表现得美不胜收,并寓情于景,令读者想象而思考。

理解型默写:

1.李清照的《如梦令(常记溪亭日暮)》追忆郊游地点、时间及由于

景色迷人而忘了归路的诗句是:

2.《如梦令》中,写词人兴尽欲归、误闯花丛中的句子是:

3.《如梦令》中,写词人焦急寻出路,却惊飞鸥鹭的句子是:

4.《如梦令》中景色迷人,乐不思“宿”的句子是:

5.翠绿的荷花和旭日中,嫣红的荷花,给人以凉爽幽静,清香扑鼻的感觉,诗人杨万里称赞道“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”,而词人李清照却在《如梦令》中搓叹:

1.常记溪亭日暮,沉醉不知归路

2.兴尽晚回舟,误入藕花深处

3.争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭

4.常记溪亭日暮,沉醉不知归路

5.兴尽晚回舟,误入藕花深处

阅读下面一首宋词,回答问题(4分)

如梦令 李清照

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。兴尽晚免回舟,误入藕花深处。争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

词中“争渡”的“争”,在《古代汉语词典》(商务印书馆2002年版)中有“争夺,竞争”和“怎,怎么”的义项。教材把“争渡”解释为“奋力把船划出去”,而有人认为“争渡”应解释为“怎渡”,即“怎么把船渡过去呢”。你倾向哪种理解?试结合上下文加以分析。

词中“争渡”的“争”,在《古代汉语词典》(商务印书馆2002年版)中有“争夺,竞争”和“怎,怎么”的义项。教材把“争渡”解释为“奋力把船划出去”,而有人认为“争渡”应解释为“怎渡”,即“怎么把船渡过去呢”。你倾向哪种理解?试结合上下文加以分析。

(示例1)我倾向于把"争渡"理解为"奋力把船划出去"(1分)。词人因"误入藕花深处",急于找到出路而奋力划船,杂乱的划船声自然"惊起一滩鸥鹭"(1分)。这种解释侧重于人物动作(1分),使诗歌内容衔接紧密,也符合全词轻松欢快的基调(1分)。(只答观点不得分)

(示例2)我倾向于把"争渡"理解为"怎渡"(1分)。词人急于回家却"误入藕花深处",更想尽快找到出路,"怎渡?怎渡?"是词人此时的心理:该怎么把船渡过去呢?因为杂乱地划船,于是"惊起一滩鸥鹭"(1分)。这种解释侧重于人物心理(1分),使诗歌内容衔接紧密,也增强了"故事"的曲折性(1分)。(只答观点不得分)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读