1《消息二则》课件(共40张PPT)

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

消息二则

毛泽东

教学目标

1.了解课文内容,理解渡江战役的规模和意义,感受作者体现在消息中的情感与立场。

2.把握课文的新闻要素,理清写作思路,品味语言,欣赏新闻写作的艺术。

3.掌握消息这一新闻体裁的基础知识,了解其写法特点。

走进作者

毛泽东( 1893年12月26日-1976年9月9日),字润之,笔名子任。湖南湘潭人。毛泽东同志是伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家、理论家,是马克思主义中国化的伟大开拓者,是近代以来中国伟大的爱国者和民族英雄,是党的第一代中央领导集体的核心,是领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌的一代伟人。

一、初探“消息”

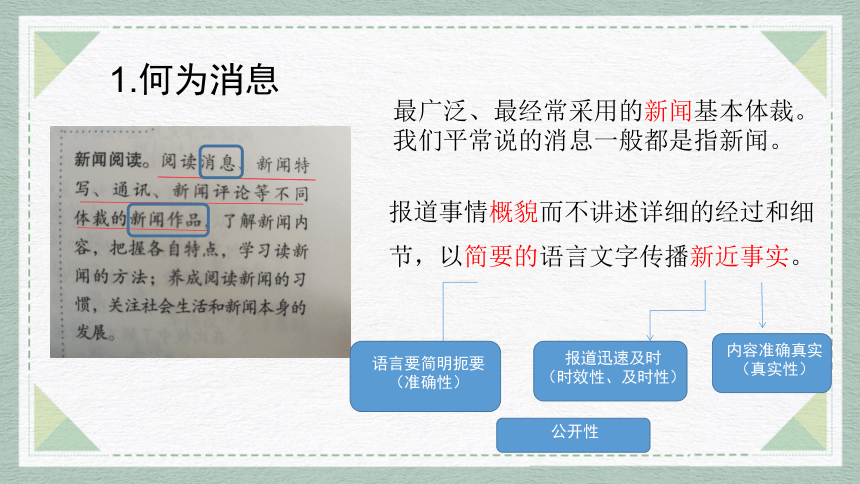

1.何为消息

报道事情概貌而不讲述详细的经过和细节,以简要的语言文字传播新近事实。

语言要简明扼要(准确性)

报道迅速及时

(时效性、及时性)

内容准确真实

(真实性)

最广泛、最经常采用的新闻基本体裁。我们平常说的消息一般都是指新闻。

公开性

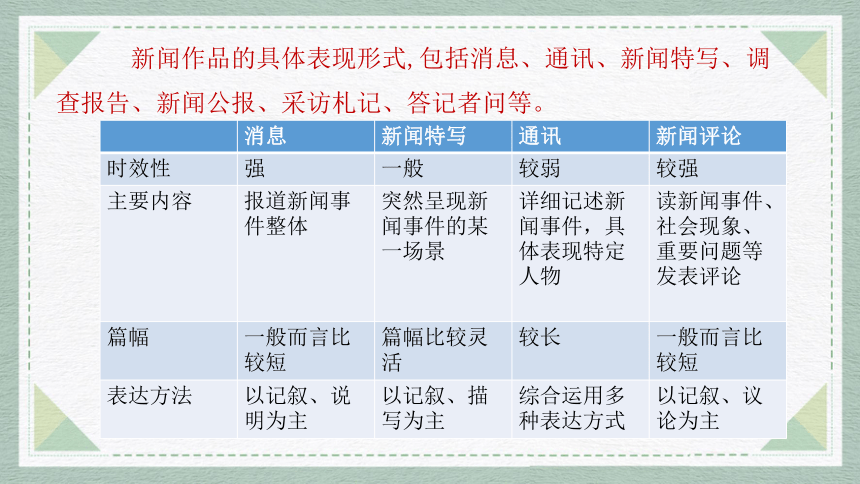

新闻作品的具体表现形式,包括消息、通讯、新闻特写、调查报告、新闻公报、采访札记、答记者问等。

消息 新闻特写 通讯 新闻评论

时效性 强 一般 较弱 较强

主要内容 报道新闻事件整体 突然呈现新闻事件的某一场景 详细记述新闻事件,具体表现特定人物 读新闻事件、社会现象、重要问题等发表评论

篇幅 一般而言比较短 篇幅比较灵活 较长 一般而言比较短

表达方法 以记叙、说明为主 以记叙、描写为主 综合运用多种表达方式 以记叙、议论为主

报纸

通讯

新闻特写

二、走近文本

品读《我三十万大军胜利南渡长江》

要求:

1.理解重点词语,语音准确;

2.思考从标题得到哪些信息;

3.知晓消息大意,能用自己的语言概括,理清消息的结构。

4.体悟作者的情感态度,感受语言魅力

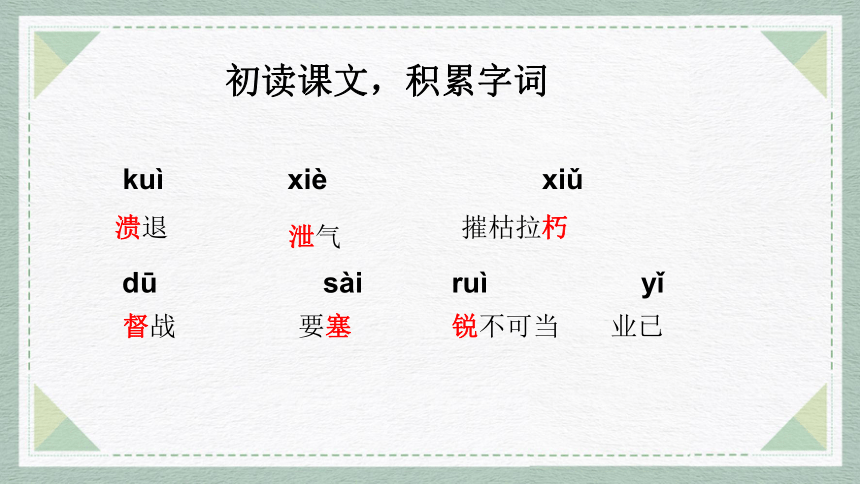

kuì

xiè

xiǔ

dū

sài

ruì

yǐ

初读课文,积累字词

溃退

泄气

摧枯拉朽

督战

要塞

锐不可当

业已

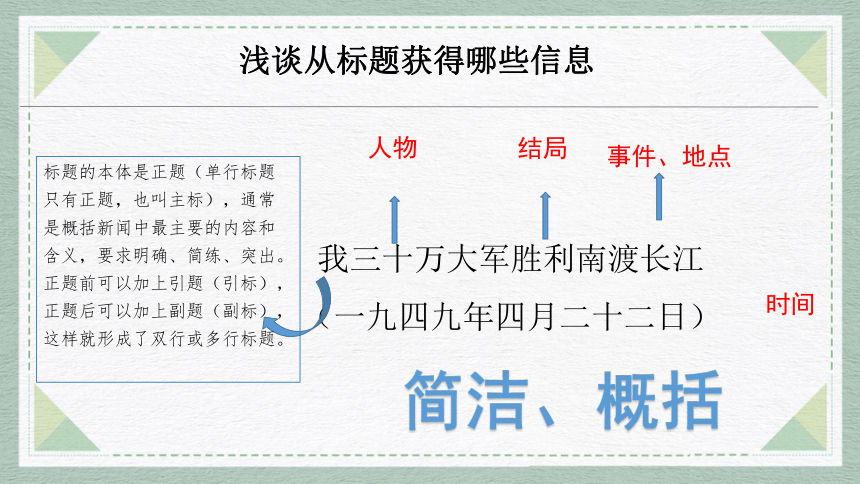

我三十万大军胜利南渡长江

(一九四九年四月二十二日)

人物

结局

事件、地点

时间

浅谈从标题获得哪些信息

简洁、概括

标题的本体是正题(单行标题只有正题,也叫主标),通常是概括新闻中最主要的内容和含义,要求明确、简练、突出。正题前可以加上引题(引标),正题后可以加上副题(副标),这样就形成了双行或多行标题。

新闻阅读策略一

从新闻要素的角度把握课文的内容。人们常把“何时”“何地”“何人”“何故”“何如”称为新闻的“六要素”,很多新闻都具备这些要素。阅读课文时,要梳理其中各新闻要素的具体内容。可以分条例举,也可以画图表。

用自己的语言概括文章的主要内容

初读有知

仔细阅读本则消息,看看包括哪些内容?

何时(when):一九四九年四月二十二日

何地(where):长江前线

何人(who):解放军三十万大军,敌军

何故(why):执行毛主席朱总司令的命令

何事(what):解放军南渡长江

如何(how):突破敌阵,占领南岸广大地区

初读有知

再读课文,找出新闻的各个组成部分,分析新闻的结构(阅读提示:借助助读提示部分)

再读有疑

标题 简明、醒目、概括性强

电头(非新闻结构组成部分) 电头,“消息头”交代通讯社名称、发稿地点、发稿时间。

导语 正文第一句(一般是消息的第一句或第一段,概括消息的主要内容,是标题的扩展。点明何时、何地、何人、何事。)

主体 导语以下的部分

再读有疑

新华社长江前线二十二日二时电 英勇的人民解放军二十一日已有大约三十万人渡过长江。渡江战斗于二十日午夜开始,地点在芜湖、安庆之间。国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。长江风平浪静,我军万船齐放,直取对岸,不到二十四小时,三十万人民解放军即已突破敌阵,占领南岸广大地区,现正向繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港诸城进击中。人民解放军正以自己的英雄式的战斗,坚决地执行毛主席朱总司令的命令。

新华社长江前线二十二日二时电

我三十万大军胜利南渡长江

标题

电头

导语

正文

结语

背景

阐明消息所述事实的意义,使读者对消息的理解、感受加深,从中得到更多的启示。

是与消息相关的历史状况或事物存在的环境、条件,是消息的从属部分。常插在主休部分,也可插在导语或结语之中。

新闻的目的是向读者提供最新的事实,那么新闻应该是中立的、纯客观的,不带作者的主观倾向和主观看法的。再次浏览全文,说说你从文中看到作者的主观看法和情感没有?

三读有情

我觉得本则新闻是带(不带)作者的主观看法的,我从下面词语(短语/句子)看出来:“ ”,这个词语(短语/句子)让我感受到 。

国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。

这一句中的划线词语能否分别改成“构筑”和“败退”?为什么?

不能。“经营”有精心筹划和准备之意,更能够反衬出解放军的英勇;“溃退”比“败退”的程度深,更能体现国民党军队败退的速度之快。

【聚焦具体语句】

三读有情

长江风平浪静,我军万船齐发,直取对岸,不到二十四小时,三十万人民解放军即已突破敌阵,占领南岸广大地区,现正向繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港诸城进击中。

这一句中的“不到”和“即已”在句中具有怎样的表达效果?句中的划线词语突出了人民解放军具有怎样的气势?

“不到”和“即已”这两个词语突出了我军进军神速和敌军的不堪一击。句中“突破”、“占领”、“进击”三个动词突出了人民解放军英勇善战、所向披靡。

三读有情

从以上的语句中,你体会到了作者怎样的情感?

作者对国民党反动派负隅顽抗的蔑视和对人民解放军的赞美,字里行间透露出自豪之情。

三读有情

背景链接:1949年4月20日,国民党政府拒绝签订国内和平协定。中国人民解放军坚决执行毛泽东主席和朱德总司令向全国进军的命令,举行了规模空前的全面大进攻,于21日凌晨发起了渡江战役。渡江战役开始后,新华社连续发表了毛泽东写的两则新闻《我三十万大军胜利南渡长江》和《人民解放军百万大军横渡长江》。

课堂小结:

本消息报道了约三十万人民解放军在二十一日顺利渡江的事实,赞扬 了英勇善战、锐不可当的气势,也从侧面反映出 的军心涣散、毫无斗志。

我军

敌军

品读《人民解放军百万大军横渡长江》

要求:

1.自读课文,了解本则消息的基本内容,理清其结构。

2.品味语言,欣赏新闻写作的艺术

3.触摸字里行间,体悟作者的思想情感

初读课文,整体感知

任务一:初步感知课文内容、理清文章的思路。在阅读过程中勾画出这则消息中的“六要素”。

任务二:找出本则消息的各个组成部分,理清消息的结构。

任务一:初步感知课文内容、理清文章的思路。在阅读过程中勾画出这则消息中的“六要素”。

何时(when):1949年4月20日夜起至4月22日22时

何地(where):长江战线

何人(who):人民解放军百万大军

何故(why):国民党反动派拒绝签订和平协定

何事(what):解放军南渡长江

如何(how):突破长江防线,占领南岸广大地区

任务二:找出本则消息的各个组成部分,理清消息的结构。

注意:本则消息没有结语

标题 《人民解放军百万大军横渡长江》

导语 第一第二句:人民解放军……均是人民解放军的渡江区域

主体 导语以下是消息的主体

背景 包含在主体中:国民党政府拒绝签订和平协议

《人民解放军百万大军横渡长江》的主体部分按照 先后顺序,叙述了 、 、 (按课文顺序作答)三路大军渡江的经过,并指出我军渡江胜利的重要意义。

中

西

东

请你给主体部分按照三路大军分分段!

本文主体部分写三路大军渡江战斗的经过,是按什么顺序来写的?报道各战线时有没有平均使用笔力?

渡江时间先后

三路大军渡江进展

军队 / 横渡地点 时 间 兵 力 已渡兵力

中路军:

西路军:

东路军:

安庆-芜湖

九江-安庆

南京-江阴

20日夜—21日夜

21日17时—23日

21日17时—23日

30万

35万

35万

30万

三分之二

大部分

略写

较详

详写

层次分明,详略得当

再读课文,品味语言

任务一:学习生动的语言,品味其中的情感。

任务二:体会消息语言的准确、精练

任务三:体会叙议结合的表达方式。

例如:我觉得文中精彩的句子有:二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线…

“突破”一词,表明在有敌军防守的情况下,我军歼灭或击溃守敌,冲破敌阵。准确有力地表现了人民解放军锐不可当的豪迈气势。

我觉得文中精彩的句子(词语)有: ,

它写出了 。

任务一:学习生动的语言,品味其中的情感

1.……均是人民解放军的渡江区域。

2.我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。

3.人民解放军英勇善战,锐不可当……

4.不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

5.我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。我军前锋,业已切断镇江无锡段铁路线 。

不能去掉。“不含”的意思是不包括,在句子中说明九江不包括在渡江范围内;准确反映了渡江范围,体现了新闻的准确性;如果去掉,就不能准确陈述事实,可能引起歧义。

任务二:体会消息语言的准确、精练

答题思路:一.判断词语是否能替换或删去;二.解释这个词语在句子的意思;三.联系全句,分析这个词语的表达效果;四.可补充说明替换或删去后的变化。

思考:

1.“西起九江(不含)”中的“不含”能否去掉呢?为什么?

不能换。“至发电时止”指的是到电文发表的时间为止,时间交代十分明确,体现了新闻语言的准确性。“目前”只表示在说话的时候,“到目前为止”交代的时间不精确,所以不宜替换。

答题思路:一.判断词语是否能替换或删去;二.解释这个词语在句子的意思;三.联系全句,分析这个词语的表达效果;四.可补充说明替换或删去后的变化。

思考:

2.“至发电时止”可以换成“到目前为止”吗?

从军事和政治两方面分析了我西路军取得胜利的原因,增强了新闻的思想深度和政治高度。

任务三:体会叙议结合的表达方式。

此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签定和平协定,有很大关系。国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。

思考:

1.新闻一般运用怎样的表达方式?

叙述

2.除了叙述外,可以运用其他的表达方式吗?请在文本中找出例句(表达方式:抒情、叙述、描写、议论)。

议论

1.详略得当,突出重点。作者在报道前线战况时,略写中路军,详写西路军和东路军。西路军遇到的是汤思伯亲自督战;东路直逼南京,战略意义十分重大。该处也是敌人认为防线最巩固的战线,而且此处敌军的抵抗也较为顽强。因此在报道我军战况时,对这两路军进行了详细的报道。

2.叙议结合,深化主题。作者在报道西路军进展情况时,插人了议论的语句,指出我军获胜、敌军失败的根本原因,揭示国民党反动政府必然覆灭的历史命运,从而深化了报道的主题。

3.语言精准,雅俗兼具语言精练。比如,“现已占领”“至发电时止”这些语言就用词准确,简洁典雅;又比如,“国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。”就非常口语化。

【本文写作特色】

本文真实、及时、简要的报道了人民解放军百万大军横渡长江的情况,全面介绍了渡江的三路解放军进军的时间、地点、战线、战况,使读者对渡江战役有着全面的了解,显现全民抗战的心情。

课堂小结:

三、沙滩拾贝

拟写这则新闻标题

灾难面前我们众志成城

2008年5月12日14时28分,四川省汶川县发生了里氏8.0级地震。面对突如其来的灾难,我们万众一心,众志成城,凝聚成撼动人心的精神力量。温家宝总理星夜兼程奔赴灾区,指挥抗震救灾。济南军区救援部队14日凌晨即徒步开进灾区……这场灾难,让每一个中国人都心手相牵、骨肉相连。

概括新闻内容

中国科学院动物所的汪松教授上月在英国爱丁堡市接受了世界著名的爱丁堡科学奖。1998年起设立的爱丁堡科学奖,每年颁发给一位世界上有杰出贡献的科学家。汪松教授是中国获得这一奖项的第一人。

汪松教授获爱丁堡科学奖。

概括新闻内容

哈尔滨一位老人声讨日军罪行,骑着三轮车来到天津。

哈尔滨一位老人,历时九个月,行程数千里,骑着三轮车来到天津。他的三轮车上挂满了写着日军罪行的条幅。他的外公和外叔公都是抗日地下工作者,均被日军残忍地杀害了。当年日军对中国的侵略给他留下了痛苦的回忆,最近日本教科书篡改历史的事件更激起了他的义愤,于是他踏上了声讨日军罪行之路。

用一句话概括下面文字的主要内容(不超过20个字)

贫困生获得免费提供的教科书。

免费教科书惠及贫困生。

新华社北京5月9日电 对部分农村家庭经济困难的中小学生免费提供教科书的制度自2001年试行至今,我国累计约有1700万人次的贫困生获得免费提供的教科书。

据教育部有关负责人介绍,2001年,中央财政安排1亿元,为部分农村家庭经济困难的中小学生免费提供教科书。这一款项到2002年增加到2亿元,2003年进一步增加到4亿元。单所资助面只占中西部地区贫困生的30%左右。为此,中央和地方各级政府将继续设立并逐渐加大资助力度,努力做到不让一个学生因家庭困难而失学。

消息二则

毛泽东

教学目标

1.了解课文内容,理解渡江战役的规模和意义,感受作者体现在消息中的情感与立场。

2.把握课文的新闻要素,理清写作思路,品味语言,欣赏新闻写作的艺术。

3.掌握消息这一新闻体裁的基础知识,了解其写法特点。

走进作者

毛泽东( 1893年12月26日-1976年9月9日),字润之,笔名子任。湖南湘潭人。毛泽东同志是伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家、理论家,是马克思主义中国化的伟大开拓者,是近代以来中国伟大的爱国者和民族英雄,是党的第一代中央领导集体的核心,是领导中国人民彻底改变自己命运和国家面貌的一代伟人。

一、初探“消息”

1.何为消息

报道事情概貌而不讲述详细的经过和细节,以简要的语言文字传播新近事实。

语言要简明扼要(准确性)

报道迅速及时

(时效性、及时性)

内容准确真实

(真实性)

最广泛、最经常采用的新闻基本体裁。我们平常说的消息一般都是指新闻。

公开性

新闻作品的具体表现形式,包括消息、通讯、新闻特写、调查报告、新闻公报、采访札记、答记者问等。

消息 新闻特写 通讯 新闻评论

时效性 强 一般 较弱 较强

主要内容 报道新闻事件整体 突然呈现新闻事件的某一场景 详细记述新闻事件,具体表现特定人物 读新闻事件、社会现象、重要问题等发表评论

篇幅 一般而言比较短 篇幅比较灵活 较长 一般而言比较短

表达方法 以记叙、说明为主 以记叙、描写为主 综合运用多种表达方式 以记叙、议论为主

报纸

通讯

新闻特写

二、走近文本

品读《我三十万大军胜利南渡长江》

要求:

1.理解重点词语,语音准确;

2.思考从标题得到哪些信息;

3.知晓消息大意,能用自己的语言概括,理清消息的结构。

4.体悟作者的情感态度,感受语言魅力

kuì

xiè

xiǔ

dū

sài

ruì

yǐ

初读课文,积累字词

溃退

泄气

摧枯拉朽

督战

要塞

锐不可当

业已

我三十万大军胜利南渡长江

(一九四九年四月二十二日)

人物

结局

事件、地点

时间

浅谈从标题获得哪些信息

简洁、概括

标题的本体是正题(单行标题只有正题,也叫主标),通常是概括新闻中最主要的内容和含义,要求明确、简练、突出。正题前可以加上引题(引标),正题后可以加上副题(副标),这样就形成了双行或多行标题。

新闻阅读策略一

从新闻要素的角度把握课文的内容。人们常把“何时”“何地”“何人”“何故”“何如”称为新闻的“六要素”,很多新闻都具备这些要素。阅读课文时,要梳理其中各新闻要素的具体内容。可以分条例举,也可以画图表。

用自己的语言概括文章的主要内容

初读有知

仔细阅读本则消息,看看包括哪些内容?

何时(when):一九四九年四月二十二日

何地(where):长江前线

何人(who):解放军三十万大军,敌军

何故(why):执行毛主席朱总司令的命令

何事(what):解放军南渡长江

如何(how):突破敌阵,占领南岸广大地区

初读有知

再读课文,找出新闻的各个组成部分,分析新闻的结构(阅读提示:借助助读提示部分)

再读有疑

标题 简明、醒目、概括性强

电头(非新闻结构组成部分) 电头,“消息头”交代通讯社名称、发稿地点、发稿时间。

导语 正文第一句(一般是消息的第一句或第一段,概括消息的主要内容,是标题的扩展。点明何时、何地、何人、何事。)

主体 导语以下的部分

再读有疑

新华社长江前线二十二日二时电 英勇的人民解放军二十一日已有大约三十万人渡过长江。渡江战斗于二十日午夜开始,地点在芜湖、安庆之间。国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。长江风平浪静,我军万船齐放,直取对岸,不到二十四小时,三十万人民解放军即已突破敌阵,占领南岸广大地区,现正向繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港诸城进击中。人民解放军正以自己的英雄式的战斗,坚决地执行毛主席朱总司令的命令。

新华社长江前线二十二日二时电

我三十万大军胜利南渡长江

标题

电头

导语

正文

结语

背景

阐明消息所述事实的意义,使读者对消息的理解、感受加深,从中得到更多的启示。

是与消息相关的历史状况或事物存在的环境、条件,是消息的从属部分。常插在主休部分,也可插在导语或结语之中。

新闻的目的是向读者提供最新的事实,那么新闻应该是中立的、纯客观的,不带作者的主观倾向和主观看法的。再次浏览全文,说说你从文中看到作者的主观看法和情感没有?

三读有情

我觉得本则新闻是带(不带)作者的主观看法的,我从下面词语(短语/句子)看出来:“ ”,这个词语(短语/句子)让我感受到 。

国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。

这一句中的划线词语能否分别改成“构筑”和“败退”?为什么?

不能。“经营”有精心筹划和准备之意,更能够反衬出解放军的英勇;“溃退”比“败退”的程度深,更能体现国民党军队败退的速度之快。

【聚焦具体语句】

三读有情

长江风平浪静,我军万船齐发,直取对岸,不到二十四小时,三十万人民解放军即已突破敌阵,占领南岸广大地区,现正向繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港诸城进击中。

这一句中的“不到”和“即已”在句中具有怎样的表达效果?句中的划线词语突出了人民解放军具有怎样的气势?

“不到”和“即已”这两个词语突出了我军进军神速和敌军的不堪一击。句中“突破”、“占领”、“进击”三个动词突出了人民解放军英勇善战、所向披靡。

三读有情

从以上的语句中,你体会到了作者怎样的情感?

作者对国民党反动派负隅顽抗的蔑视和对人民解放军的赞美,字里行间透露出自豪之情。

三读有情

背景链接:1949年4月20日,国民党政府拒绝签订国内和平协定。中国人民解放军坚决执行毛泽东主席和朱德总司令向全国进军的命令,举行了规模空前的全面大进攻,于21日凌晨发起了渡江战役。渡江战役开始后,新华社连续发表了毛泽东写的两则新闻《我三十万大军胜利南渡长江》和《人民解放军百万大军横渡长江》。

课堂小结:

本消息报道了约三十万人民解放军在二十一日顺利渡江的事实,赞扬 了英勇善战、锐不可当的气势,也从侧面反映出 的军心涣散、毫无斗志。

我军

敌军

品读《人民解放军百万大军横渡长江》

要求:

1.自读课文,了解本则消息的基本内容,理清其结构。

2.品味语言,欣赏新闻写作的艺术

3.触摸字里行间,体悟作者的思想情感

初读课文,整体感知

任务一:初步感知课文内容、理清文章的思路。在阅读过程中勾画出这则消息中的“六要素”。

任务二:找出本则消息的各个组成部分,理清消息的结构。

任务一:初步感知课文内容、理清文章的思路。在阅读过程中勾画出这则消息中的“六要素”。

何时(when):1949年4月20日夜起至4月22日22时

何地(where):长江战线

何人(who):人民解放军百万大军

何故(why):国民党反动派拒绝签订和平协定

何事(what):解放军南渡长江

如何(how):突破长江防线,占领南岸广大地区

任务二:找出本则消息的各个组成部分,理清消息的结构。

注意:本则消息没有结语

标题 《人民解放军百万大军横渡长江》

导语 第一第二句:人民解放军……均是人民解放军的渡江区域

主体 导语以下是消息的主体

背景 包含在主体中:国民党政府拒绝签订和平协议

《人民解放军百万大军横渡长江》的主体部分按照 先后顺序,叙述了 、 、 (按课文顺序作答)三路大军渡江的经过,并指出我军渡江胜利的重要意义。

中

西

东

请你给主体部分按照三路大军分分段!

本文主体部分写三路大军渡江战斗的经过,是按什么顺序来写的?报道各战线时有没有平均使用笔力?

渡江时间先后

三路大军渡江进展

军队 / 横渡地点 时 间 兵 力 已渡兵力

中路军:

西路军:

东路军:

安庆-芜湖

九江-安庆

南京-江阴

20日夜—21日夜

21日17时—23日

21日17时—23日

30万

35万

35万

30万

三分之二

大部分

略写

较详

详写

层次分明,详略得当

再读课文,品味语言

任务一:学习生动的语言,品味其中的情感。

任务二:体会消息语言的准确、精练

任务三:体会叙议结合的表达方式。

例如:我觉得文中精彩的句子有:二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线…

“突破”一词,表明在有敌军防守的情况下,我军歼灭或击溃守敌,冲破敌阵。准确有力地表现了人民解放军锐不可当的豪迈气势。

我觉得文中精彩的句子(词语)有: ,

它写出了 。

任务一:学习生动的语言,品味其中的情感

1.……均是人民解放军的渡江区域。

2.我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。

3.人民解放军英勇善战,锐不可当……

4.不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

5.我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。我军前锋,业已切断镇江无锡段铁路线 。

不能去掉。“不含”的意思是不包括,在句子中说明九江不包括在渡江范围内;准确反映了渡江范围,体现了新闻的准确性;如果去掉,就不能准确陈述事实,可能引起歧义。

任务二:体会消息语言的准确、精练

答题思路:一.判断词语是否能替换或删去;二.解释这个词语在句子的意思;三.联系全句,分析这个词语的表达效果;四.可补充说明替换或删去后的变化。

思考:

1.“西起九江(不含)”中的“不含”能否去掉呢?为什么?

不能换。“至发电时止”指的是到电文发表的时间为止,时间交代十分明确,体现了新闻语言的准确性。“目前”只表示在说话的时候,“到目前为止”交代的时间不精确,所以不宜替换。

答题思路:一.判断词语是否能替换或删去;二.解释这个词语在句子的意思;三.联系全句,分析这个词语的表达效果;四.可补充说明替换或删去后的变化。

思考:

2.“至发电时止”可以换成“到目前为止”吗?

从军事和政治两方面分析了我西路军取得胜利的原因,增强了新闻的思想深度和政治高度。

任务三:体会叙议结合的表达方式。

此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签定和平协定,有很大关系。国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。

思考:

1.新闻一般运用怎样的表达方式?

叙述

2.除了叙述外,可以运用其他的表达方式吗?请在文本中找出例句(表达方式:抒情、叙述、描写、议论)。

议论

1.详略得当,突出重点。作者在报道前线战况时,略写中路军,详写西路军和东路军。西路军遇到的是汤思伯亲自督战;东路直逼南京,战略意义十分重大。该处也是敌人认为防线最巩固的战线,而且此处敌军的抵抗也较为顽强。因此在报道我军战况时,对这两路军进行了详细的报道。

2.叙议结合,深化主题。作者在报道西路军进展情况时,插人了议论的语句,指出我军获胜、敌军失败的根本原因,揭示国民党反动政府必然覆灭的历史命运,从而深化了报道的主题。

3.语言精准,雅俗兼具语言精练。比如,“现已占领”“至发电时止”这些语言就用词准确,简洁典雅;又比如,“国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。”就非常口语化。

【本文写作特色】

本文真实、及时、简要的报道了人民解放军百万大军横渡长江的情况,全面介绍了渡江的三路解放军进军的时间、地点、战线、战况,使读者对渡江战役有着全面的了解,显现全民抗战的心情。

课堂小结:

三、沙滩拾贝

拟写这则新闻标题

灾难面前我们众志成城

2008年5月12日14时28分,四川省汶川县发生了里氏8.0级地震。面对突如其来的灾难,我们万众一心,众志成城,凝聚成撼动人心的精神力量。温家宝总理星夜兼程奔赴灾区,指挥抗震救灾。济南军区救援部队14日凌晨即徒步开进灾区……这场灾难,让每一个中国人都心手相牵、骨肉相连。

概括新闻内容

中国科学院动物所的汪松教授上月在英国爱丁堡市接受了世界著名的爱丁堡科学奖。1998年起设立的爱丁堡科学奖,每年颁发给一位世界上有杰出贡献的科学家。汪松教授是中国获得这一奖项的第一人。

汪松教授获爱丁堡科学奖。

概括新闻内容

哈尔滨一位老人声讨日军罪行,骑着三轮车来到天津。

哈尔滨一位老人,历时九个月,行程数千里,骑着三轮车来到天津。他的三轮车上挂满了写着日军罪行的条幅。他的外公和外叔公都是抗日地下工作者,均被日军残忍地杀害了。当年日军对中国的侵略给他留下了痛苦的回忆,最近日本教科书篡改历史的事件更激起了他的义愤,于是他踏上了声讨日军罪行之路。

用一句话概括下面文字的主要内容(不超过20个字)

贫困生获得免费提供的教科书。

免费教科书惠及贫困生。

新华社北京5月9日电 对部分农村家庭经济困难的中小学生免费提供教科书的制度自2001年试行至今,我国累计约有1700万人次的贫困生获得免费提供的教科书。

据教育部有关负责人介绍,2001年,中央财政安排1亿元,为部分农村家庭经济困难的中小学生免费提供教科书。这一款项到2002年增加到2亿元,2003年进一步增加到4亿元。单所资助面只占中西部地区贫困生的30%左右。为此,中央和地方各级政府将继续设立并逐渐加大资助力度,努力做到不让一个学生因家庭困难而失学。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读