23《〈孟子〉三章-〈得道多助 失道寡助〉》课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 23《〈孟子〉三章-〈得道多助 失道寡助〉》课件(共32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 49.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-06 09:09:18 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

得道多助,失道寡助

学习目标

1.反复诵读,背诵课文;结合注释翻译文意。

2.体会孟子说理的特点;理解“天时”“地利”“人和”及“得道多助,失道寡助”的涵义。

3.背诵课文,积累课文中的名言警句。

作者简介

孟子(约前372—前289),名轲,邹(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。他主张实行“仁政”,推崇“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想。

《孟子》是一部记录孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动的书,共七篇,是孟子和他的弟子合著的,与《论语》《大学》《中庸》合称四书。

作品介绍

拓展延伸

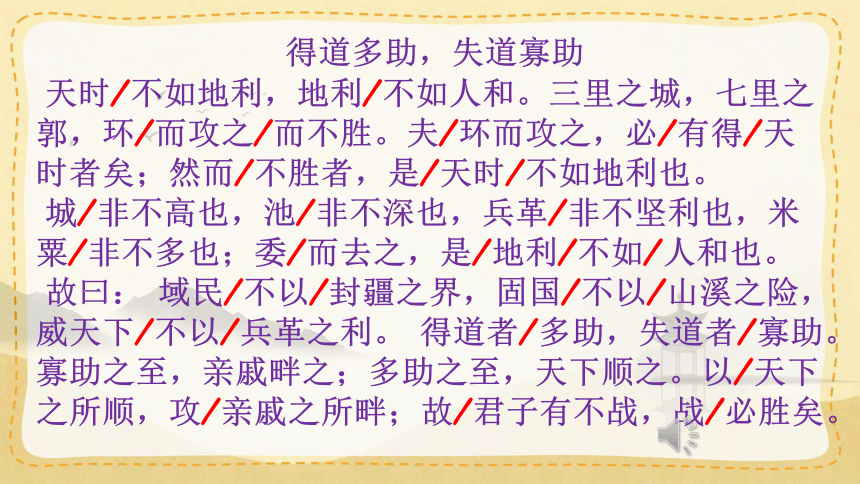

得道多助,失道寡助

天时/不如地利,地利/不如人和。三里之城,七里之郭,环/而攻之/而不胜。夫/环而攻之,必/有得/天时者矣;然而/不胜者,是/天时/不如地利也。

城/非不高也,池/非不深也,兵革/非不坚利也,米粟/非不多也;委/而去之,是/地利/不如/人和也。

故曰: 域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。 得道者/多助,失道者/寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以/天下之所顺,攻/亲戚之所畔;故/君子有不战,战/必胜矣。

天时不 如 地利,地利不如人和。

有利于作战的气候条件比不上有利于作战的地理形势,有利于作战地理形势,比不上作战中众人的团结一致。

宜于做某事的自然气候条件

及,比得上

地理优势

指人心归向,上下团结

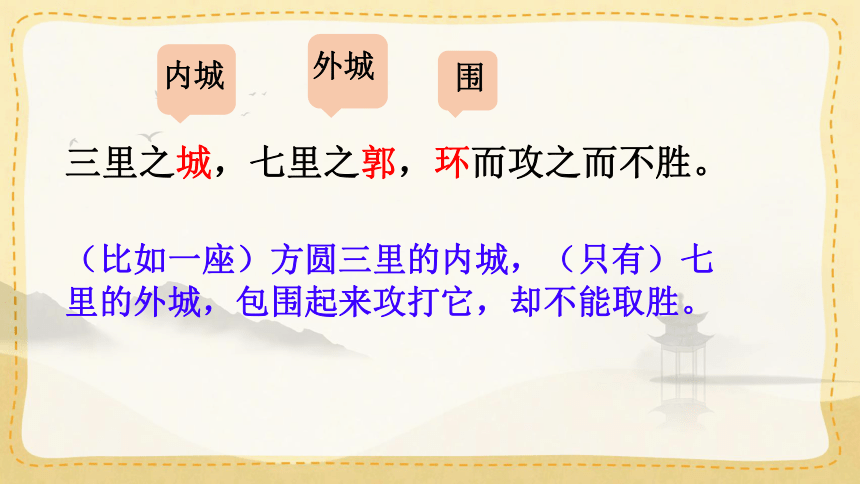

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

内城

外城

围

(比如一座)方圆三里的内城,(只有)七里的外城,包围起来攻打它,却不能取胜。

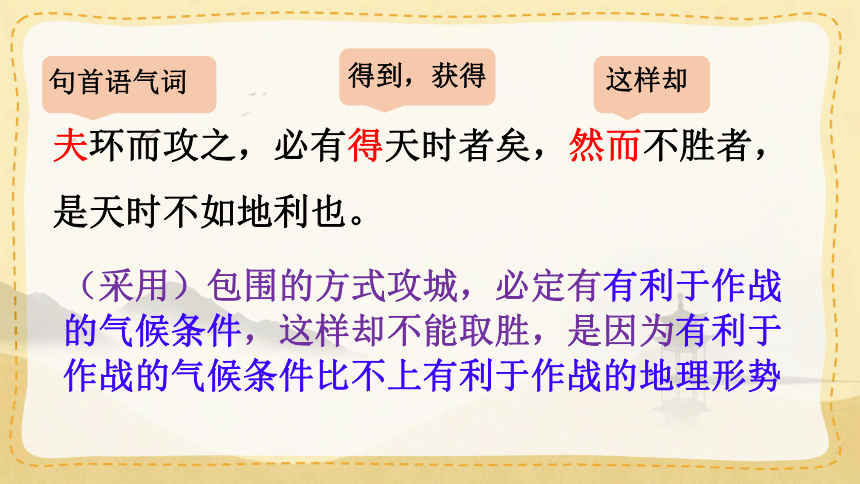

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

句首语气词

得到,获得

这样却

(采用)包围的方式攻城,必定有有利于作战的气候条件,这样却不能取胜,是因为有利于作战的气候条件比不上有利于作战的地理形势

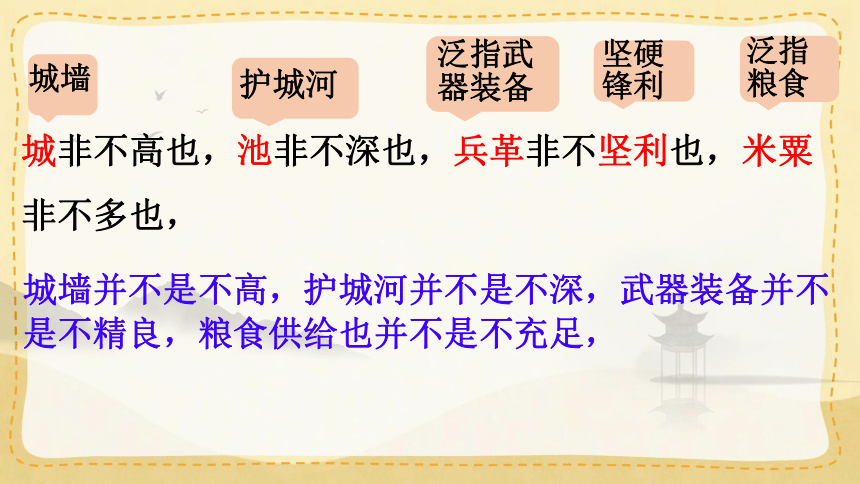

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,

城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,

城墙

护城河

泛指武器装备

坚硬锋利

泛指粮食

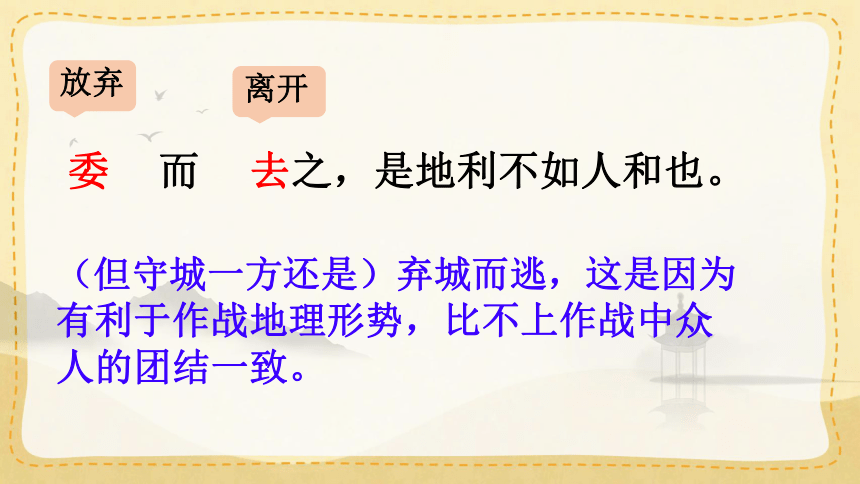

委 而 去之,是地利不如人和也。

放弃

离开

(但守城一方还是)弃城而逃,这是因为有利于作战地理形势,比不上作战中众人的团结一致。

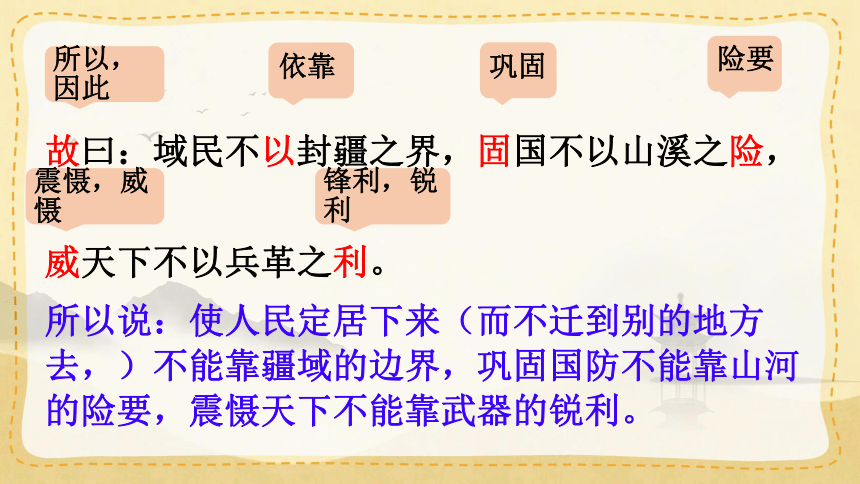

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

所以说:使人民定居下来(而不迁到别的地方去,)不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

所以,因此

依靠

巩固

险要

震慑,威慑

锋利,锐利

得道者多助,失道者寡助。

能施行仁政的君主,支持、帮助他的人就多,不施行仁政的君主,支持、帮助他的人就少。

能够施行治国的正道,即行仁政

少

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下人都会归顺他。

极点

背叛

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

凭借天下人都归顺他的条件,去攻打(连)内外亲属都背叛的寡助之君,所以能行仁政的君主要么不作战,(如果)作战就一定会取得胜利。

指能行仁政的君主

1.作者认为决定战争胜负的因素有哪些?最重要的是什么?

天时

地利

人和

最重要的是

文本探究

2.本文的中心论点是什么?

天时不如地利,地利不如人和。

3.为了论证“天时不如地利,地利不如人和”的中心论点,作者列举了哪两个例子?这两个例子分别从哪两个角度提出的?

②城高兵利粮足不守

①环而攻城不胜

天时不如地利

地利不如人和

从攻的角度

从守的角度

天时

而

环

攻

之

地利

不如

胜

守方

4.中心论点提出后作者是怎样进行论证的?

败

举例论证 论点一:天时不如地利(从进攻一方而言)

城高

池深

兵革利

米粟多

地利

委而去之

败

胜

人和

不如

举例论证 论点二:地利不如人和(从防御一方而言)

守城

在于“得道”,即施行仁政,

取得人民的支持与拥护。

5.“人和”的实质是什么?

6.本文运用了哪些论证方法来论证观点?结合文章内容具体分析。

对比论证

运用战例,分别从攻和守的角度论证“天时不如地利”“地利不如人和”,突出了“人和”的重要性。

将“得道者多助”与“失道者寡助”进行对比,将“寡助之至,亲戚畔之”与“多助之至,天下顺之”进行对比,强调了“得道”的重要性。

举例论证

战争

域民

固国

威天下

治国

得道者多助

7.本文借论战,深入阐述了怎样的政治主张?

结论

类推

失道者寡助

从反面强

调“人和”

的重要性

8.如果你长大了成为了一个小领导,从孟子这里能学到什么?

强调做任何事情必须要顺乎民心,这一观点,不仅在当时具有进步性,对于我们今天的社会主义建设依然有借鉴意义。

“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利”这三个句子的顺序能否改变?为什么?

不能。

“域民”“固国”“威天下”是治国的三个阶段,必须做好前一阶段的事,才有可能实现后一个目标,它们之间是递进关系,因此不能改变顺序。

本文通过列举战争实例论证了“人和”的决定性作用,得出了“得道者多助,失道者寡助”的论断,表现了孟子推行“仁政”的治国主张。

课堂小结

提出观点

①___________________________

分析论述

战争层面

治国层面

失道者寡助

得出结论

天时不如地利,地利不如人和

得道者多助

攻城战例

守城战例

对比

域民

固国

威天下

反面

亲戚畔之

天下顺之

不以

君子战必胜

天时<地利

地利<人和

封疆之界

山溪之险

兵革之利

②

③

1. 本文的中心论点: 。

2.指出决定战争胜负的三要素的句子是: 。

3.指出民心向背的重要性的句子是: 。

7.文中指出“战必胜矣”的主要原因是: 。

天时不如地利,地利不如人和

天时不如地利,地利不如人和

得道者多助,失道者寡助

多助之至,天下顺之

二人同心,其力断金。

人心齐,泰山移。

众人拾柴火焰高。

单丝不成线,独木不成林。

“人和” 的名言

课后拓展

学习文言文要注意联系现实,古为今用,赋予经典作品以时代意义。对于“得道者多助,失道者寡助”,你是如何认识的?

孟子的这一主张反映了孟子在那个特定历史发展阶段中的远见卓识,即使在今天也具有借鉴意义。

“得道者多助,失道者寡助”这一中国儒家思想对维护和平、避免战争有一定借鉴意义。强权只能横行一时,绝不可能长久。是否合乎道义正成为一国处理国际关系的判断标准。

孟子的这一理论更适用于科学不发达的古代社会。在科技迅猛发展的今天,“威天下”不仅需要“天时”“地利”“人和”,也需要强大的国防实力和先进的军事力量。

结合课文内容,说说你对“得道多助,失道寡助”的理解,并举例来证明这个观点。

1.商汤伐夏桀,夏桀失道寡助,商汤得道多助

2.周武王姬发伐商纣,商纣王失道寡助

3.公元前209年,秦二世失道寡助,陈胜和吴广得道多助

4.隋末杨广无道,各地农民起义,瓦岗军得道多助

5.元顺帝无道,朱元璋率领的红巾军得道多助

6.二战期间,德意日三国失道寡助,中美英等抗战国得道多助

7.解放战争中,解放军得道多助,国民党失道寡助

论证

得道者多助,天下顺之

失道者寡助,亲戚畔之

得道多助,失道寡助

论点:天时不如地利,地利不如人和

结论

战争

攻方得天时而不胜

守方得地利而不胜

治国

域民

固国

威天下

施行“仁政”

得道多助,失道寡助

学习目标

1.反复诵读,背诵课文;结合注释翻译文意。

2.体会孟子说理的特点;理解“天时”“地利”“人和”及“得道多助,失道寡助”的涵义。

3.背诵课文,积累课文中的名言警句。

作者简介

孟子(约前372—前289),名轲,邹(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一。孟子继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。他主张实行“仁政”,推崇“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想。

《孟子》是一部记录孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动的书,共七篇,是孟子和他的弟子合著的,与《论语》《大学》《中庸》合称四书。

作品介绍

拓展延伸

得道多助,失道寡助

天时/不如地利,地利/不如人和。三里之城,七里之郭,环/而攻之/而不胜。夫/环而攻之,必/有得/天时者矣;然而/不胜者,是/天时/不如地利也。

城/非不高也,池/非不深也,兵革/非不坚利也,米粟/非不多也;委/而去之,是/地利/不如/人和也。

故曰: 域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。 得道者/多助,失道者/寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以/天下之所顺,攻/亲戚之所畔;故/君子有不战,战/必胜矣。

天时不 如 地利,地利不如人和。

有利于作战的气候条件比不上有利于作战的地理形势,有利于作战地理形势,比不上作战中众人的团结一致。

宜于做某事的自然气候条件

及,比得上

地理优势

指人心归向,上下团结

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

内城

外城

围

(比如一座)方圆三里的内城,(只有)七里的外城,包围起来攻打它,却不能取胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

句首语气词

得到,获得

这样却

(采用)包围的方式攻城,必定有有利于作战的气候条件,这样却不能取胜,是因为有利于作战的气候条件比不上有利于作战的地理形势

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,

城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,

城墙

护城河

泛指武器装备

坚硬锋利

泛指粮食

委 而 去之,是地利不如人和也。

放弃

离开

(但守城一方还是)弃城而逃,这是因为有利于作战地理形势,比不上作战中众人的团结一致。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

所以说:使人民定居下来(而不迁到别的地方去,)不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

所以,因此

依靠

巩固

险要

震慑,威慑

锋利,锐利

得道者多助,失道者寡助。

能施行仁政的君主,支持、帮助他的人就多,不施行仁政的君主,支持、帮助他的人就少。

能够施行治国的正道,即行仁政

少

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下人都会归顺他。

极点

背叛

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

凭借天下人都归顺他的条件,去攻打(连)内外亲属都背叛的寡助之君,所以能行仁政的君主要么不作战,(如果)作战就一定会取得胜利。

指能行仁政的君主

1.作者认为决定战争胜负的因素有哪些?最重要的是什么?

天时

地利

人和

最重要的是

文本探究

2.本文的中心论点是什么?

天时不如地利,地利不如人和。

3.为了论证“天时不如地利,地利不如人和”的中心论点,作者列举了哪两个例子?这两个例子分别从哪两个角度提出的?

②城高兵利粮足不守

①环而攻城不胜

天时不如地利

地利不如人和

从攻的角度

从守的角度

天时

而

环

攻

之

地利

不如

胜

守方

4.中心论点提出后作者是怎样进行论证的?

败

举例论证 论点一:天时不如地利(从进攻一方而言)

城高

池深

兵革利

米粟多

地利

委而去之

败

胜

人和

不如

举例论证 论点二:地利不如人和(从防御一方而言)

守城

在于“得道”,即施行仁政,

取得人民的支持与拥护。

5.“人和”的实质是什么?

6.本文运用了哪些论证方法来论证观点?结合文章内容具体分析。

对比论证

运用战例,分别从攻和守的角度论证“天时不如地利”“地利不如人和”,突出了“人和”的重要性。

将“得道者多助”与“失道者寡助”进行对比,将“寡助之至,亲戚畔之”与“多助之至,天下顺之”进行对比,强调了“得道”的重要性。

举例论证

战争

域民

固国

威天下

治国

得道者多助

7.本文借论战,深入阐述了怎样的政治主张?

结论

类推

失道者寡助

从反面强

调“人和”

的重要性

8.如果你长大了成为了一个小领导,从孟子这里能学到什么?

强调做任何事情必须要顺乎民心,这一观点,不仅在当时具有进步性,对于我们今天的社会主义建设依然有借鉴意义。

“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利”这三个句子的顺序能否改变?为什么?

不能。

“域民”“固国”“威天下”是治国的三个阶段,必须做好前一阶段的事,才有可能实现后一个目标,它们之间是递进关系,因此不能改变顺序。

本文通过列举战争实例论证了“人和”的决定性作用,得出了“得道者多助,失道者寡助”的论断,表现了孟子推行“仁政”的治国主张。

课堂小结

提出观点

①___________________________

分析论述

战争层面

治国层面

失道者寡助

得出结论

天时不如地利,地利不如人和

得道者多助

攻城战例

守城战例

对比

域民

固国

威天下

反面

亲戚畔之

天下顺之

不以

君子战必胜

天时<地利

地利<人和

封疆之界

山溪之险

兵革之利

②

③

1. 本文的中心论点: 。

2.指出决定战争胜负的三要素的句子是: 。

3.指出民心向背的重要性的句子是: 。

7.文中指出“战必胜矣”的主要原因是: 。

天时不如地利,地利不如人和

天时不如地利,地利不如人和

得道者多助,失道者寡助

多助之至,天下顺之

二人同心,其力断金。

人心齐,泰山移。

众人拾柴火焰高。

单丝不成线,独木不成林。

“人和” 的名言

课后拓展

学习文言文要注意联系现实,古为今用,赋予经典作品以时代意义。对于“得道者多助,失道者寡助”,你是如何认识的?

孟子的这一主张反映了孟子在那个特定历史发展阶段中的远见卓识,即使在今天也具有借鉴意义。

“得道者多助,失道者寡助”这一中国儒家思想对维护和平、避免战争有一定借鉴意义。强权只能横行一时,绝不可能长久。是否合乎道义正成为一国处理国际关系的判断标准。

孟子的这一理论更适用于科学不发达的古代社会。在科技迅猛发展的今天,“威天下”不仅需要“天时”“地利”“人和”,也需要强大的国防实力和先进的军事力量。

结合课文内容,说说你对“得道多助,失道寡助”的理解,并举例来证明这个观点。

1.商汤伐夏桀,夏桀失道寡助,商汤得道多助

2.周武王姬发伐商纣,商纣王失道寡助

3.公元前209年,秦二世失道寡助,陈胜和吴广得道多助

4.隋末杨广无道,各地农民起义,瓦岗军得道多助

5.元顺帝无道,朱元璋率领的红巾军得道多助

6.二战期间,德意日三国失道寡助,中美英等抗战国得道多助

7.解放战争中,解放军得道多助,国民党失道寡助

论证

得道者多助,天下顺之

失道者寡助,亲戚畔之

得道多助,失道寡助

论点:天时不如地利,地利不如人和

结论

战争

攻方得天时而不胜

守方得地利而不胜

治国

域民

固国

威天下

施行“仁政”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读