12短文二篇《 答谢中书书 》 2025-2026学年语文统编版八年级上册(教学设计)

文档属性

| 名称 | 12短文二篇《 答谢中书书 》 2025-2026学年语文统编版八年级上册(教学设计) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 82.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-06 21:21:05 | ||

图片预览

文档简介

答谢中书书

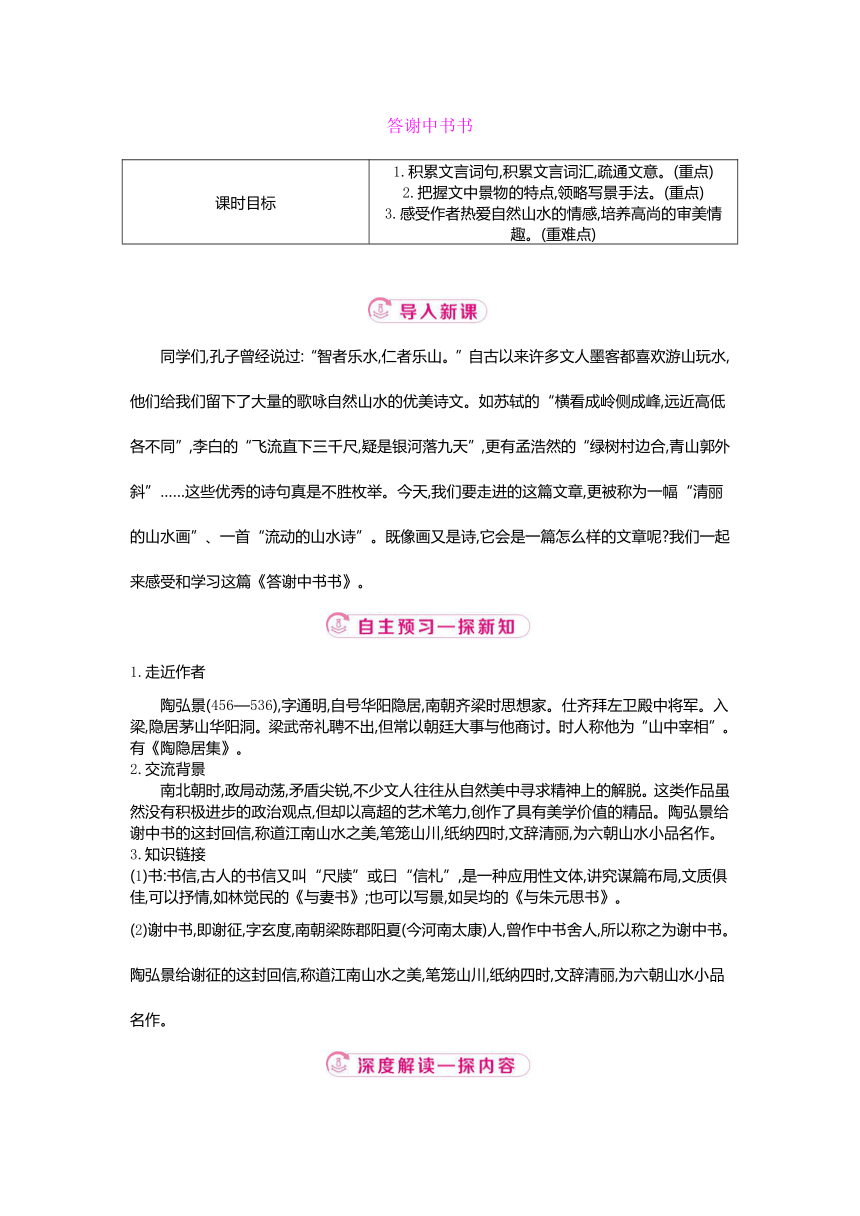

课时目标 1.积累文言词句,积累文言词汇,疏通文意。(重点) 2.把握文中景物的特点,领略写景手法。(重点) 3.感受作者热爱自然山水的情感,培养高尚的审美情趣。(重难点)

同学们,孔子曾经说过:“智者乐水,仁者乐山。”自古以来许多文人墨客都喜欢游山玩水,他们给我们留下了大量的歌咏自然山水的优美诗文。如苏轼的“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,更有孟浩然的“绿树村边合,青山郭外斜”……这些优秀的诗句真是不胜枚举。今天,我们要走进的这篇文章,更被称为一幅“清丽的山水画”、一首“流动的山水诗”。既像画又是诗,它会是一篇怎么样的文章呢 我们一起来感受和学习这篇《答谢中书书》。

1.走近作者

陶弘景(456—536),字通明,自号华阳隐居,南朝齐梁时思想家。仕齐拜左卫殿中将军。入梁,隐居茅山华阳洞。梁武帝礼聘不出,但常以朝廷大事与他商讨。时人称他为“山中宰相”。有《陶隐居集》。

2.交流背景

南北朝时,政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往从自然美中寻求精神上的解脱。这类作品虽然没有积极进步的政治观点,但却以高超的艺术笔力,创作了具有美学价值的精品。陶弘景给谢中书的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

3.知识链接

(1)书:书信,古人的书信又叫“尺牍”或曰“信札”,是一种应用性文体,讲究谋篇布局,文质俱佳,可以抒情,如林觉民的《与妻书》;也可以写景,如吴均的《与朱元思书》。

(2)谢中书,即谢征,字玄度,南朝梁陈郡阳夏(今河南太康)人,曾作中书舍人,所以称之为谢中书。陶弘景给谢征的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

【探究一】 朗读课文,疏通文意

1.朗读课文,用“/”划出句子间的停顿和节奏。

明确:山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交晖。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐/以来,未复有/能与其奇者。

2.学生在小组内自主阅读,结合注释翻译理解课文意思,交流并讨论。

3.小组内提交不能解决的问题,老师明确答案。

4.重点字词句梳理

5.随堂检测

附:

语法现象 例句及释义

一词多义 时 书 欲 自

古今异义 ①晓雾将歇(古义:消散。今义:休息。) ②夕日欲颓(古义:坠落。今义:衰败;萎靡。)

词类活用 五色交晖(名词用作动词,辉映)

特殊句式 实是欲界之仙都。(省略句。句首省略了主语“这里”)

6.快速浏览课文,感知课文内容,回答下面的问题。

(1)总领全文的一句话是什么 全文是围绕哪个字展开的

明确:山川之美,古来共谈。全文围绕“美”字展开。

(2)文中具体描写了哪些景物

明确:高山、流水、白云、石壁、青林、翠竹、晓雾、猿、鸟、夕阳、鱼。

(3)本文虽属山水小品文,可是作者仍精心布局。全文的结构是什么 据此划分文章层次。

明确:总—分—总

文章层次:

第一层:“山川之美,古来共谈”,以感慨开篇,总领全文。

第二层:“高峰入云……沉鳞竞跃”,具体描绘秀丽的山川景色。

第三层:“实是欲界之仙都……未复有能与其奇者”,议论抒怀,总括全文。

【探究小结】学习语文,要养成诵读好习惯!“声情并茂读古文,事半功倍学古文”。熟读成诵是我们提升学习文言文的一贯做法。读准字音、读出节奏、读出语气,久而久之,才能激发学生的阅读兴趣。

【探究二】 探究方法,体会情感

1.“山川之美,古来共谈。”同学们说一说,文中写了山川的哪些“美”。

明确:(1)山水相映之美。山的峻拔和水的清澈相互映衬。水的动势给山增添了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

(2)色彩搭配之美。“两岸石壁,五色交晖。青林翠竹,四时俱备”,大自然的各种色彩相互配合,绚丽动人,美不胜收。

(3)晨昏变化之美。清晨白雾缭绕,猿啼鸟鸣,生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,游鱼跃水。

(4)动静相衬之美。青林翠竹为静,猿鸟沉鳞为动。

2.从语言运用的角度来看,你还能看到文章中的哪些美

明确:(1)语言表达之美。如“晓雾将歇,猿鸟乱鸣”一句,“乱”表现出一种自由,一种活力,是一种不规则的美。“乱”字写出了山中早晨万物都充满勃勃生机的景象。“夕日欲颓,沉鳞竞跃”一句,“鳞”是鱼身上的一部分,说“沉鳞”,是以鳞代鱼,以局部代整体的借代手法,形象地写出了鱼儿跃出水面,在夕阳映照下鱼鳞和水面辉映出的粼粼波光。“竞”字运用了拟人的修辞手法,写出了鱼的多和活泼,渲染了愉悦的气氛。

(2)韵律美。本文的语言有骈体文的风格,多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感较强。间用散句,参差错落,于整齐中有变化。

3.找出本文最能体现作者思想感情的句子并翻译。

明确:实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

翻译:(这里)实在是人间仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

4.作者为什么在文中提到谢灵运 从文中你读出了作者怎样的情感

资料卡

谢灵运(385—433),名公义,字灵运,小名客儿,人称谢客,晋时袭封康乐公,故称谢康乐。著名山水诗人,开中国文学史上的山水诗一派。由谢灵运始,山水诗乃成中国文学史上的大流派。

明确:谢灵运钟情于山水,开创了山水诗派。谢灵运是文人心目中“雅好自然”的典范。作者陶弘景隐居茅山,入梁,武帝礼聘不出,但朝廷大事辄就咨询,时称“山中宰相”。由此判断作者遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱,表现了他归隐林泉的志趣。陶弘景于文中称引谢灵运,有追慕前贤之意,兼有自己也能得山水之妙的自矜意味。

【探究小结】刚才我们体会了本文优美的语言,理解了写景方法和作品的意境,把握了文章主旨。作者以清峻的笔触具体描绘了秀美的山川景色,表达了作者沉醉山水的愉悦及与古今知音共赏美景的闲适自得之情,也流露出作者归隐林泉的高洁志趣。

这篇山水小品寥寥68个字,就概括古今,包罗四时,兼顾晨昏,山川草木,飞禽走兽,使文章清幽隽雅,像诗一般优美动人。作者从欣赏景物中发现无穷的乐趣。同时能与谢灵运这样的林泉高士有志同道合之处,生发出无比的自豪感,表达了作者对大自然的热爱之情以及沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之情,且略微有惆怅寂寞之感。

课时目标 1.积累文言词句,积累文言词汇,疏通文意。(重点) 2.把握文中景物的特点,领略写景手法。(重点) 3.感受作者热爱自然山水的情感,培养高尚的审美情趣。(重难点)

同学们,孔子曾经说过:“智者乐水,仁者乐山。”自古以来许多文人墨客都喜欢游山玩水,他们给我们留下了大量的歌咏自然山水的优美诗文。如苏轼的“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,更有孟浩然的“绿树村边合,青山郭外斜”……这些优秀的诗句真是不胜枚举。今天,我们要走进的这篇文章,更被称为一幅“清丽的山水画”、一首“流动的山水诗”。既像画又是诗,它会是一篇怎么样的文章呢 我们一起来感受和学习这篇《答谢中书书》。

1.走近作者

陶弘景(456—536),字通明,自号华阳隐居,南朝齐梁时思想家。仕齐拜左卫殿中将军。入梁,隐居茅山华阳洞。梁武帝礼聘不出,但常以朝廷大事与他商讨。时人称他为“山中宰相”。有《陶隐居集》。

2.交流背景

南北朝时,政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往从自然美中寻求精神上的解脱。这类作品虽然没有积极进步的政治观点,但却以高超的艺术笔力,创作了具有美学价值的精品。陶弘景给谢中书的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

3.知识链接

(1)书:书信,古人的书信又叫“尺牍”或曰“信札”,是一种应用性文体,讲究谋篇布局,文质俱佳,可以抒情,如林觉民的《与妻书》;也可以写景,如吴均的《与朱元思书》。

(2)谢中书,即谢征,字玄度,南朝梁陈郡阳夏(今河南太康)人,曾作中书舍人,所以称之为谢中书。陶弘景给谢征的这封回信,称道江南山水之美,笔笼山川,纸纳四时,文辞清丽,为六朝山水小品名作。

【探究一】 朗读课文,疏通文意

1.朗读课文,用“/”划出句子间的停顿和节奏。

明确:山川/之美,古来/共谈。高峰/入云,清流/见底。两岸/石壁,五色/交晖。青林/翠竹,四时/俱备。晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。实是/欲界之仙都。自/康乐/以来,未复有/能与其奇者。

2.学生在小组内自主阅读,结合注释翻译理解课文意思,交流并讨论。

3.小组内提交不能解决的问题,老师明确答案。

4.重点字词句梳理

5.随堂检测

附:

语法现象 例句及释义

一词多义 时 书 欲 自

古今异义 ①晓雾将歇(古义:消散。今义:休息。) ②夕日欲颓(古义:坠落。今义:衰败;萎靡。)

词类活用 五色交晖(名词用作动词,辉映)

特殊句式 实是欲界之仙都。(省略句。句首省略了主语“这里”)

6.快速浏览课文,感知课文内容,回答下面的问题。

(1)总领全文的一句话是什么 全文是围绕哪个字展开的

明确:山川之美,古来共谈。全文围绕“美”字展开。

(2)文中具体描写了哪些景物

明确:高山、流水、白云、石壁、青林、翠竹、晓雾、猿、鸟、夕阳、鱼。

(3)本文虽属山水小品文,可是作者仍精心布局。全文的结构是什么 据此划分文章层次。

明确:总—分—总

文章层次:

第一层:“山川之美,古来共谈”,以感慨开篇,总领全文。

第二层:“高峰入云……沉鳞竞跃”,具体描绘秀丽的山川景色。

第三层:“实是欲界之仙都……未复有能与其奇者”,议论抒怀,总括全文。

【探究小结】学习语文,要养成诵读好习惯!“声情并茂读古文,事半功倍学古文”。熟读成诵是我们提升学习文言文的一贯做法。读准字音、读出节奏、读出语气,久而久之,才能激发学生的阅读兴趣。

【探究二】 探究方法,体会情感

1.“山川之美,古来共谈。”同学们说一说,文中写了山川的哪些“美”。

明确:(1)山水相映之美。山的峻拔和水的清澈相互映衬。水的动势给山增添了活力,山的倒影给水铺上了异彩,二者相映成趣。

(2)色彩搭配之美。“两岸石壁,五色交晖。青林翠竹,四时俱备”,大自然的各种色彩相互配合,绚丽动人,美不胜收。

(3)晨昏变化之美。清晨白雾缭绕,猿啼鸟鸣,生机勃勃;傍晚红日西沉,山色苍茫,游鱼跃水。

(4)动静相衬之美。青林翠竹为静,猿鸟沉鳞为动。

2.从语言运用的角度来看,你还能看到文章中的哪些美

明确:(1)语言表达之美。如“晓雾将歇,猿鸟乱鸣”一句,“乱”表现出一种自由,一种活力,是一种不规则的美。“乱”字写出了山中早晨万物都充满勃勃生机的景象。“夕日欲颓,沉鳞竞跃”一句,“鳞”是鱼身上的一部分,说“沉鳞”,是以鳞代鱼,以局部代整体的借代手法,形象地写出了鱼儿跃出水面,在夕阳映照下鱼鳞和水面辉映出的粼粼波光。“竞”字运用了拟人的修辞手法,写出了鱼的多和活泼,渲染了愉悦的气氛。

(2)韵律美。本文的语言有骈体文的风格,多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感较强。间用散句,参差错落,于整齐中有变化。

3.找出本文最能体现作者思想感情的句子并翻译。

明确:实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

翻译:(这里)实在是人间仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

4.作者为什么在文中提到谢灵运 从文中你读出了作者怎样的情感

资料卡

谢灵运(385—433),名公义,字灵运,小名客儿,人称谢客,晋时袭封康乐公,故称谢康乐。著名山水诗人,开中国文学史上的山水诗一派。由谢灵运始,山水诗乃成中国文学史上的大流派。

明确:谢灵运钟情于山水,开创了山水诗派。谢灵运是文人心目中“雅好自然”的典范。作者陶弘景隐居茅山,入梁,武帝礼聘不出,但朝廷大事辄就咨询,时称“山中宰相”。由此判断作者遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱,表现了他归隐林泉的志趣。陶弘景于文中称引谢灵运,有追慕前贤之意,兼有自己也能得山水之妙的自矜意味。

【探究小结】刚才我们体会了本文优美的语言,理解了写景方法和作品的意境,把握了文章主旨。作者以清峻的笔触具体描绘了秀美的山川景色,表达了作者沉醉山水的愉悦及与古今知音共赏美景的闲适自得之情,也流露出作者归隐林泉的高洁志趣。

这篇山水小品寥寥68个字,就概括古今,包罗四时,兼顾晨昏,山川草木,飞禽走兽,使文章清幽隽雅,像诗一般优美动人。作者从欣赏景物中发现无穷的乐趣。同时能与谢灵运这样的林泉高士有志同道合之处,生发出无比的自豪感,表达了作者对大自然的热爱之情以及沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之情,且略微有惆怅寂寞之感。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读