17.散文二篇 2025-2026学年语文统编版八年级上册(教学设计)

文档属性

| 名称 | 17.散文二篇 2025-2026学年语文统编版八年级上册(教学设计) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 243.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-06 21:31:57 | ||

图片预览

文档简介

17* 散文二篇

教学目标 1.理解课文的中心观点,领会其中包含的人生哲理。(重点)2.理清课文的思路,学习文章的写法,品味文章的语言。(重点)3.探寻作者的思想境界,领会课文的人文内涵。(重难点)

课时安排 2课时

第1课时

永久的生命

课时目标 1.了解哲理散文的知识,把握课文的中心观点。(重点)2.理清课文的思路,学习文章的写法。(重难点)3.品味文中语言的深刻含义,领会其中包含的人生哲理。(重难点)

同学们,有人说,生命,伟大而神秘,丰富而奇妙,永久而不朽;也有人说,世上没有永恒的春天,亦没有永久的生命。生命到底是怎样的呢 下面让我们来听听作者严文井的答案吧!

1.走近作者

严文井(1915—2005),原名严文锦,湖北武昌人,作家。主要著作有《严文井散文选》《严文井童话集》《严文井童话寓言集》等,曾获全国少年儿童文艺创作奖、首届全国优秀散文杂文奖、第二次全国少年儿童文艺创作荣誉奖。

2.交流背景

本文创作于1942年。这一年正处于抗日战争时期,中国面临着巨大的困难和挑战。由于之前蒋介石政府采取“以水代兵”的策略,扒开黄河南岸的花园口,以人造决堤阻止日寇的深入,这也间接导致了1942年的河南饥荒。在这样的背景下,严文井目睹了人类的生命如此不易而又坚韧,深刻领悟到时间的紧迫和生命的易逝。他通过这篇文章,揭示出个体的生命虽然卑微柔弱,但就整个人类来说,生命是永久不朽的。他以此告诫人们要珍惜生命,并启迪人们树立正确的人生观和价值观。

3.知识链接

议论性散文:也称“哲理散文”或“哲学散文”,以说理为主,通过富有哲理的形象、带有感情的表述,表达自己的观点,从而提供给读者一个广阔的思考和想象空间。

4.积累字词

(1)读读写写

兴(xìng)味 洗涤(dí)

卑(bēi)微 牛犊(dú)

臼(jiù)齿 茸(róng)毛

màn(蔓)延 diāo(凋)谢

(2)解释词语

①兴味:兴趣。

②洗涤:洗。

③卑微:地位低下。

④蔓延:像蔓草一样向周围扩展。

【探究一】 梳理思路,理清结构

学生有感情地朗读课文,思考下面的问题。

1.“在作者心中,生命是怎样的 ”引导学生初步理解作者对生命的感悟。明确三个问题。

(1)本文的论述对象是什么

明确:生命

(2)这个对象有什么显著特点

明确:永久

(3)作者对这个对象持什么态度

明确:赞美

2.本文中每一段各有一句中心句,请你画出来。

明确:(1)过去了的时间永不再回来。

(2)人们却不应该为此感到悲观。

(3)感谢生命的奇迹,它分开来是暂时,合起来却是永久。

(4)我的伙伴们,我们的心应该感到舒畅。

(5)凋谢和不朽混为一体,这就是奇迹。

3.划分层次。

明确:本文可分为三层

第一层(1段),谈生命的易逝,感叹生命的短暂。

第二层(2—4段),谈生命的不朽,感动于生命的神奇和永久。

第三层(5段),联系现实生活,高唱生命的凯歌,赞美生命的奇迹。

【探究二】 探究方法,品味语言

1.作者是怎样描述生命易逝的 有何好处

明确:作者从生活中的一些琐细的事情入手,通过生活中点滴小事的变化表现出生命的易逝。这样以小见大的表现手法,更有利于读者感知生命的易逝,通俗易懂。

2.作者赞美生命,但文章开头却感叹时间的流逝,生命短暂,说人们“非常可怜”,给人的感觉消极、悲观,并且与标题也相差甚远。作者为何要这样写 这属于什么写作手法

明确:先抑后扬的写作手法,先写生命易逝,人们无奈可怜,感情转入低谷,接着笔锋一转描写生命的神奇,个体生命有限,集体生命无穷,生命永垂不朽,值得赞美,联系生活实际,用爱情赞美生命,使文章有了波澜,感情高亢打动人心。

3.精读课文,品析语言

【读出感叹】 引导学生朗读第一层,读出对生命易逝的感叹。

提问:“作者为什么会感到生命易逝 ”引导学生理解作者对时间流逝的无奈和生命的短暂。

【读出感动】 引导学生朗读第二层,读出对生命不朽的感动。

提问:“作者是如何表现生命不朽的 ”引导学生分析作者借小草、小牛犊等具体事物来表现生命永久和生生不息的写法。

明确:拟人手法,严寒的冬天过后,小草从土里钻出来。(生命的顽强)

山坡上的小牛犊蹦蹦跳跳。(生命的欣喜姿态)

【读出赞美】 引导学生朗读第三层,读出对生命奇迹的赞美。

提问:“作者为什么要赞美生命 ”引导学生理解作者对生命的热爱和赞叹,以及积极乐观的人生态度。

【品析语言】 提问:文章第4段说“生命在那些终于要凋谢的花朵里永存,不断给世界以色彩,不断给世界以芬芳”。生命既凋谢,又永存,是否矛盾 谈谈你的理解。

明确:不矛盾。人类是生生不息的,“凋谢”喻指人的死亡,“永存”喻指新生命的出现进而带给世界色彩和芬芳。人活着,就得创造价值,为人类社会作贡献,这才是生命真正意义上的永存。

【探究小结】本文运用了欲扬先抑的手法,在语言上富有哲理、精练简洁、情感真挚且通俗而隽永。这些特点使得文章具有深刻的感染力和思考价值,能够引发读者对生命的深思和珍视。

学习这篇文章,正如同学们所分析的,我们要感谢生命,尊重生命,用智慧的眼光、灵敏的头脑和精练的语言、充满哲理的话语,对生命的意义进行探讨。文章表现了作者对生命本质的认识,生命是短暂的、易逝的,但它却是永恒的。我们要感谢生命,尊重生命,向生命的顽强不息敬礼。生活在当今有梦的年代,要学会生活,享受生活,热爱生命,从生活中寻找属于自己的人生,要学有所成,学有所得,让自己的生命更有意义。

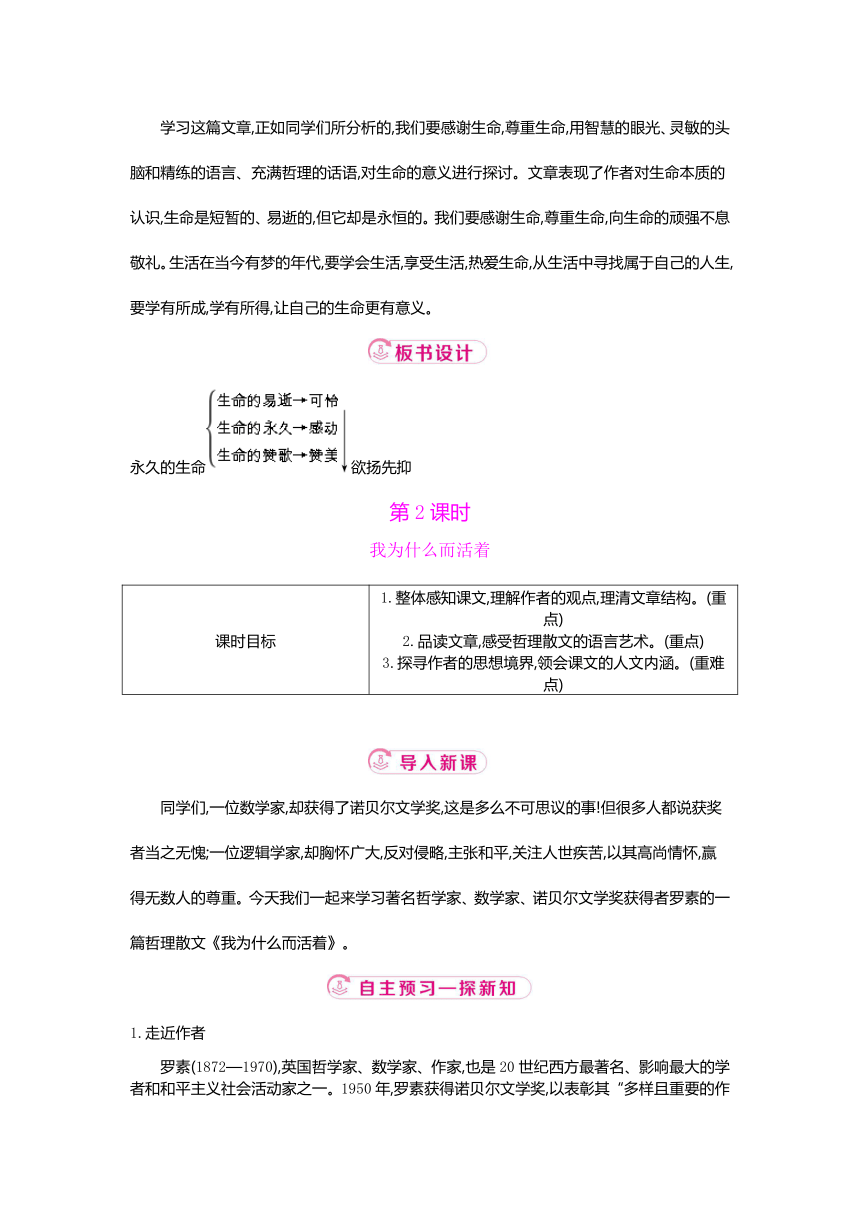

永久的生命欲扬先抑

第2课时

我为什么而活着

课时目标 1.整体感知课文,理解作者的观点,理清文章结构。(重点)2.品读文章,感受哲理散文的语言艺术。(重点)3.探寻作者的思想境界,领会课文的人文内涵。(重难点)

同学们,一位数学家,却获得了诺贝尔文学奖,这是多么不可思议的事!但很多人都说获奖者当之无愧;一位逻辑学家,却胸怀广大,反对侵略,主张和平,关注人世疾苦,以其高尚情怀,赢得无数人的尊重。今天我们一起来学习著名哲学家、数学家、诺贝尔文学奖获得者罗素的一篇哲理散文《我为什么而活着》。

1.走近作者

罗素(1872—1970),英国哲学家、数学家、作家,也是20世纪西方最著名、影响最大的学者和和平主义社会活动家之一。1950年,罗素获得诺贝尔文学奖,以表彰其“多样且重要的作品,持续不断的追求人道主义理想和思想自由”。他的代表作品有《幸福之路》《西方哲学史》《数学原理》《物的分析》等。

2.积累字词

(1)读读写写

è(遏)制 飓(jù)风

sì(肆)意 bīn(濒)临

俯瞰(kàn) 深渊(yuān)

嘲讽(fěng) 星辰(chén)

(2)解释词语

①濒临:紧接,靠近。

②遏制:制止;控制。

【探究一】 感知内容,理清结构

学生自由朗读课文,回答下列问题。(提示:朗读时应读出作者的从容、激昂和无奈。)

1.作者为什么而活着

明确:渴望爱情、追求知识、同情苦难。

2.文章行文思路是怎样的 具体划分层次,概括每层意思。

明确:总提人生追求——分述追求理由——总结表明态度

第一部分(第1段):总说。开篇点题,用凝练的语言概括了自己一生的三大追求:对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情。

第二部分(第2—4段):分说。

第一层(第2段):解说渴望爱情的原因。

第二层(第3段):解说寻求什么样的知识。

第三层(第4段):具体解说对人类苦难的同情。

第三部分(第5段):总结。这样的人生,作者觉得活着值得。表达乐观积极的生活态度。

【探究二】 探究内容,品味语言

精读课文2—4段,小组合作解决以下问题:

1.概括说出作者渴望爱情的原因。

明确:带来狂喜、解除孤寂、体会美好人生境界(爱情的结合可以使人看到圣贤和诗人们所想象的仙境的神秘缩影)。

资料卡

关于爱情的名言

①裴多菲:“生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。”

②苏霍姆林斯基:“闪电照耀一瞬间,而爱情却照耀一生。”

③执子之手,与子偕老。 ——《诗经》

④问世间情为何物,直教人生死相许。——元好问

⑤在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。——白居易

⑥曾经沧海难为水,除却巫山不是云。——元稹

⑦得成比目何辞死,愿作鸳鸯不羡仙。——卢照邻

关于爱情的经典故事

白娘子和许仙、梁山伯与祝英台、林黛玉和贾宝玉、罗密欧与朱丽叶。

2.作者寻求哪些领域的知识

明确:了解人类的心灵(人)、知道星辰为什么发光(自然)、理解毕达哥拉斯的思想威力(社会)。

从这三方面可以看出罗素的博学,他的知识面非常广,罗素一生著书71种,论文几千篇,在哲学、数学、政治、历史、宗教、社会学等方面,皆有建树,享有“百科全书式的作家”之称。78岁获得诺贝尔文学奖,95岁高龄完成《罗素自传》的写作,知识的力量在他的身上体现得尤为明显。

3.这三种追求,哪一个让他更执着、更痛苦呢 从文章的哪里可以看出

明确:同情心。爱情和知识,尽其可能地把我引向云霄,但是同情心总把我带回尘世。

4.从作者的追求中,可以看出罗素是怎样的人

明确:罗素是一个具有强烈社会关怀的人道主义者、和平主义者,他的胸怀充满正义、良知、睿智、温情,多姿多彩,博大精深。本文在平淡质朴的叙述中,充分显示了作者博大的情怀和崇高的人格。(有爱心,有责任心,敢于奉献自己,对自己的生命负责,胸怀宽广,精神崇高等。)

5.请从修辞、逻辑等角度赏析下列句子。

(1)这三种感情就像飓风一样,在深深的苦海上,肆意地把我吹来吹去,吹到濒临绝望的边缘。

(2)其次是因为爱情解除孤寂——那是一颗震颤的心,在世界的边缘,俯瞰那冰冷死寂、深不可测的深渊。

(3)爱情和知识,尽其可能地把我引向云霄,但是同情心总把我带回尘世。

明确:(1)这个句子运用比喻的修辞手法,形象地说明了这三种感情对作者人生强有力的影响。而“苦海”“绝望”则表明这三种感情给他带来快乐的同时也带来不安和痛苦。面对追求过程中遇到的挫折,他只能为自己的渺小感到无奈和绝望。这句话,作者将自己的感情融入形象的比喻中,使语言含蓄生动,充满激情,富于理性色彩。

(2)这个句子运用比喻的修辞手法,以形象而充满诗意的语言,描述了人孤寂中的情感体验。“冰冷死寂”“深不可测”揭示了孤寂的恐怖可怕。然而,作者越是描述孤寂的可怕,越是反衬出爱情的可贵美好,从而表达了作者对爱情的热切追求。

(3)这句话点明了爱情、知识与同情的内在联系。作者用含蓄而充满理性的语言揭示了三者之间的关系:“对人类苦难不可遏制的同情”是追求爱情、知识的真正动力。这体现了一个伟大的思想家拯救人类苦难的良知。

【探究小结】罗素的哲理散文思想性强,语言也极富感染力。具有修辞之美,逻辑之美,哲思之美。同时语言含蓄,充满激情,富于理性。

学习这篇课文,我相信,我们的内心深深地受到了震撼。那么让我们也来叩问一下自己的心灵:我们应该为什么而活着呢

明确:我们每个人身上都担负着责任,我们有责任好好活着,为自己,也为他人。

同学们,罗素的一生,是在知识海洋愉快遨游、不息求索的一生,是激情澎湃、热情浪漫的一生,是对人类的苦难充满同情、关爱的一生,是丰富充实、精彩纷呈的一生。

我为什么而活着爱和悲悯

优点 1.内容讲解:在剖析《永久的生命》时,能清晰梳理生命“永久”的内涵,将个体生命的短暂与整体生命的永恒对比,让学生理解深刻;讲《我为什么而活着》时,对罗素三大人生追求阐述详细,帮助学生把握文本核心观点,学生能较好掌握文章内容主旨。2.手法分析:分析《永久的生命》中欲扬先抑手法,结合文本实例,学生领会其对表达生命赞美起到的独特效果。3.情感引导:引导学生体会两篇文章情感,《永久的生命》中对生命敬畏热爱,《我为什么而活着》中对人类苦难同情,激发学生对生命的思考,学生课堂讨论积极,情感共鸣强烈。

不足 1.内容拓展:讲解内容局限于课本,未充分联系生活实际与时代背景,如分析《我为什么而活着》未结合罗素所处动荡时代,学生理解稍显浅薄。2.手法深度:手法分析停留在表面,未深入挖掘技巧运用与文章主题、情感深层联系,像《永久的生命》欲扬先抑对深化主题作用分析不足。3. 情感差异:忽视学生个体情感体验差异,统一标准引导,部分学生独特感受未充分表达,课堂参与度不均衡。

改进措施 1.内容关联:讲解时多引入生活实例、时代资料,讲《永久的生命》联系当下生命科学发展,讲《我为什么而活着》结合时代背景,帮助学生理解。2.手法探究:深入分析写作手法,组织小组讨论手法与主题、情感关联,鼓励学生自主探究,加深理解。3.情感尊重:关注学生个体,设置个性化思考问题,鼓励学生分享独特感悟,组织小组交流,尊重不同情感体验。

教学目标 1.理解课文的中心观点,领会其中包含的人生哲理。(重点)2.理清课文的思路,学习文章的写法,品味文章的语言。(重点)3.探寻作者的思想境界,领会课文的人文内涵。(重难点)

课时安排 2课时

第1课时

永久的生命

课时目标 1.了解哲理散文的知识,把握课文的中心观点。(重点)2.理清课文的思路,学习文章的写法。(重难点)3.品味文中语言的深刻含义,领会其中包含的人生哲理。(重难点)

同学们,有人说,生命,伟大而神秘,丰富而奇妙,永久而不朽;也有人说,世上没有永恒的春天,亦没有永久的生命。生命到底是怎样的呢 下面让我们来听听作者严文井的答案吧!

1.走近作者

严文井(1915—2005),原名严文锦,湖北武昌人,作家。主要著作有《严文井散文选》《严文井童话集》《严文井童话寓言集》等,曾获全国少年儿童文艺创作奖、首届全国优秀散文杂文奖、第二次全国少年儿童文艺创作荣誉奖。

2.交流背景

本文创作于1942年。这一年正处于抗日战争时期,中国面临着巨大的困难和挑战。由于之前蒋介石政府采取“以水代兵”的策略,扒开黄河南岸的花园口,以人造决堤阻止日寇的深入,这也间接导致了1942年的河南饥荒。在这样的背景下,严文井目睹了人类的生命如此不易而又坚韧,深刻领悟到时间的紧迫和生命的易逝。他通过这篇文章,揭示出个体的生命虽然卑微柔弱,但就整个人类来说,生命是永久不朽的。他以此告诫人们要珍惜生命,并启迪人们树立正确的人生观和价值观。

3.知识链接

议论性散文:也称“哲理散文”或“哲学散文”,以说理为主,通过富有哲理的形象、带有感情的表述,表达自己的观点,从而提供给读者一个广阔的思考和想象空间。

4.积累字词

(1)读读写写

兴(xìng)味 洗涤(dí)

卑(bēi)微 牛犊(dú)

臼(jiù)齿 茸(róng)毛

màn(蔓)延 diāo(凋)谢

(2)解释词语

①兴味:兴趣。

②洗涤:洗。

③卑微:地位低下。

④蔓延:像蔓草一样向周围扩展。

【探究一】 梳理思路,理清结构

学生有感情地朗读课文,思考下面的问题。

1.“在作者心中,生命是怎样的 ”引导学生初步理解作者对生命的感悟。明确三个问题。

(1)本文的论述对象是什么

明确:生命

(2)这个对象有什么显著特点

明确:永久

(3)作者对这个对象持什么态度

明确:赞美

2.本文中每一段各有一句中心句,请你画出来。

明确:(1)过去了的时间永不再回来。

(2)人们却不应该为此感到悲观。

(3)感谢生命的奇迹,它分开来是暂时,合起来却是永久。

(4)我的伙伴们,我们的心应该感到舒畅。

(5)凋谢和不朽混为一体,这就是奇迹。

3.划分层次。

明确:本文可分为三层

第一层(1段),谈生命的易逝,感叹生命的短暂。

第二层(2—4段),谈生命的不朽,感动于生命的神奇和永久。

第三层(5段),联系现实生活,高唱生命的凯歌,赞美生命的奇迹。

【探究二】 探究方法,品味语言

1.作者是怎样描述生命易逝的 有何好处

明确:作者从生活中的一些琐细的事情入手,通过生活中点滴小事的变化表现出生命的易逝。这样以小见大的表现手法,更有利于读者感知生命的易逝,通俗易懂。

2.作者赞美生命,但文章开头却感叹时间的流逝,生命短暂,说人们“非常可怜”,给人的感觉消极、悲观,并且与标题也相差甚远。作者为何要这样写 这属于什么写作手法

明确:先抑后扬的写作手法,先写生命易逝,人们无奈可怜,感情转入低谷,接着笔锋一转描写生命的神奇,个体生命有限,集体生命无穷,生命永垂不朽,值得赞美,联系生活实际,用爱情赞美生命,使文章有了波澜,感情高亢打动人心。

3.精读课文,品析语言

【读出感叹】 引导学生朗读第一层,读出对生命易逝的感叹。

提问:“作者为什么会感到生命易逝 ”引导学生理解作者对时间流逝的无奈和生命的短暂。

【读出感动】 引导学生朗读第二层,读出对生命不朽的感动。

提问:“作者是如何表现生命不朽的 ”引导学生分析作者借小草、小牛犊等具体事物来表现生命永久和生生不息的写法。

明确:拟人手法,严寒的冬天过后,小草从土里钻出来。(生命的顽强)

山坡上的小牛犊蹦蹦跳跳。(生命的欣喜姿态)

【读出赞美】 引导学生朗读第三层,读出对生命奇迹的赞美。

提问:“作者为什么要赞美生命 ”引导学生理解作者对生命的热爱和赞叹,以及积极乐观的人生态度。

【品析语言】 提问:文章第4段说“生命在那些终于要凋谢的花朵里永存,不断给世界以色彩,不断给世界以芬芳”。生命既凋谢,又永存,是否矛盾 谈谈你的理解。

明确:不矛盾。人类是生生不息的,“凋谢”喻指人的死亡,“永存”喻指新生命的出现进而带给世界色彩和芬芳。人活着,就得创造价值,为人类社会作贡献,这才是生命真正意义上的永存。

【探究小结】本文运用了欲扬先抑的手法,在语言上富有哲理、精练简洁、情感真挚且通俗而隽永。这些特点使得文章具有深刻的感染力和思考价值,能够引发读者对生命的深思和珍视。

学习这篇文章,正如同学们所分析的,我们要感谢生命,尊重生命,用智慧的眼光、灵敏的头脑和精练的语言、充满哲理的话语,对生命的意义进行探讨。文章表现了作者对生命本质的认识,生命是短暂的、易逝的,但它却是永恒的。我们要感谢生命,尊重生命,向生命的顽强不息敬礼。生活在当今有梦的年代,要学会生活,享受生活,热爱生命,从生活中寻找属于自己的人生,要学有所成,学有所得,让自己的生命更有意义。

永久的生命欲扬先抑

第2课时

我为什么而活着

课时目标 1.整体感知课文,理解作者的观点,理清文章结构。(重点)2.品读文章,感受哲理散文的语言艺术。(重点)3.探寻作者的思想境界,领会课文的人文内涵。(重难点)

同学们,一位数学家,却获得了诺贝尔文学奖,这是多么不可思议的事!但很多人都说获奖者当之无愧;一位逻辑学家,却胸怀广大,反对侵略,主张和平,关注人世疾苦,以其高尚情怀,赢得无数人的尊重。今天我们一起来学习著名哲学家、数学家、诺贝尔文学奖获得者罗素的一篇哲理散文《我为什么而活着》。

1.走近作者

罗素(1872—1970),英国哲学家、数学家、作家,也是20世纪西方最著名、影响最大的学者和和平主义社会活动家之一。1950年,罗素获得诺贝尔文学奖,以表彰其“多样且重要的作品,持续不断的追求人道主义理想和思想自由”。他的代表作品有《幸福之路》《西方哲学史》《数学原理》《物的分析》等。

2.积累字词

(1)读读写写

è(遏)制 飓(jù)风

sì(肆)意 bīn(濒)临

俯瞰(kàn) 深渊(yuān)

嘲讽(fěng) 星辰(chén)

(2)解释词语

①濒临:紧接,靠近。

②遏制:制止;控制。

【探究一】 感知内容,理清结构

学生自由朗读课文,回答下列问题。(提示:朗读时应读出作者的从容、激昂和无奈。)

1.作者为什么而活着

明确:渴望爱情、追求知识、同情苦难。

2.文章行文思路是怎样的 具体划分层次,概括每层意思。

明确:总提人生追求——分述追求理由——总结表明态度

第一部分(第1段):总说。开篇点题,用凝练的语言概括了自己一生的三大追求:对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情。

第二部分(第2—4段):分说。

第一层(第2段):解说渴望爱情的原因。

第二层(第3段):解说寻求什么样的知识。

第三层(第4段):具体解说对人类苦难的同情。

第三部分(第5段):总结。这样的人生,作者觉得活着值得。表达乐观积极的生活态度。

【探究二】 探究内容,品味语言

精读课文2—4段,小组合作解决以下问题:

1.概括说出作者渴望爱情的原因。

明确:带来狂喜、解除孤寂、体会美好人生境界(爱情的结合可以使人看到圣贤和诗人们所想象的仙境的神秘缩影)。

资料卡

关于爱情的名言

①裴多菲:“生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。”

②苏霍姆林斯基:“闪电照耀一瞬间,而爱情却照耀一生。”

③执子之手,与子偕老。 ——《诗经》

④问世间情为何物,直教人生死相许。——元好问

⑤在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。——白居易

⑥曾经沧海难为水,除却巫山不是云。——元稹

⑦得成比目何辞死,愿作鸳鸯不羡仙。——卢照邻

关于爱情的经典故事

白娘子和许仙、梁山伯与祝英台、林黛玉和贾宝玉、罗密欧与朱丽叶。

2.作者寻求哪些领域的知识

明确:了解人类的心灵(人)、知道星辰为什么发光(自然)、理解毕达哥拉斯的思想威力(社会)。

从这三方面可以看出罗素的博学,他的知识面非常广,罗素一生著书71种,论文几千篇,在哲学、数学、政治、历史、宗教、社会学等方面,皆有建树,享有“百科全书式的作家”之称。78岁获得诺贝尔文学奖,95岁高龄完成《罗素自传》的写作,知识的力量在他的身上体现得尤为明显。

3.这三种追求,哪一个让他更执着、更痛苦呢 从文章的哪里可以看出

明确:同情心。爱情和知识,尽其可能地把我引向云霄,但是同情心总把我带回尘世。

4.从作者的追求中,可以看出罗素是怎样的人

明确:罗素是一个具有强烈社会关怀的人道主义者、和平主义者,他的胸怀充满正义、良知、睿智、温情,多姿多彩,博大精深。本文在平淡质朴的叙述中,充分显示了作者博大的情怀和崇高的人格。(有爱心,有责任心,敢于奉献自己,对自己的生命负责,胸怀宽广,精神崇高等。)

5.请从修辞、逻辑等角度赏析下列句子。

(1)这三种感情就像飓风一样,在深深的苦海上,肆意地把我吹来吹去,吹到濒临绝望的边缘。

(2)其次是因为爱情解除孤寂——那是一颗震颤的心,在世界的边缘,俯瞰那冰冷死寂、深不可测的深渊。

(3)爱情和知识,尽其可能地把我引向云霄,但是同情心总把我带回尘世。

明确:(1)这个句子运用比喻的修辞手法,形象地说明了这三种感情对作者人生强有力的影响。而“苦海”“绝望”则表明这三种感情给他带来快乐的同时也带来不安和痛苦。面对追求过程中遇到的挫折,他只能为自己的渺小感到无奈和绝望。这句话,作者将自己的感情融入形象的比喻中,使语言含蓄生动,充满激情,富于理性色彩。

(2)这个句子运用比喻的修辞手法,以形象而充满诗意的语言,描述了人孤寂中的情感体验。“冰冷死寂”“深不可测”揭示了孤寂的恐怖可怕。然而,作者越是描述孤寂的可怕,越是反衬出爱情的可贵美好,从而表达了作者对爱情的热切追求。

(3)这句话点明了爱情、知识与同情的内在联系。作者用含蓄而充满理性的语言揭示了三者之间的关系:“对人类苦难不可遏制的同情”是追求爱情、知识的真正动力。这体现了一个伟大的思想家拯救人类苦难的良知。

【探究小结】罗素的哲理散文思想性强,语言也极富感染力。具有修辞之美,逻辑之美,哲思之美。同时语言含蓄,充满激情,富于理性。

学习这篇课文,我相信,我们的内心深深地受到了震撼。那么让我们也来叩问一下自己的心灵:我们应该为什么而活着呢

明确:我们每个人身上都担负着责任,我们有责任好好活着,为自己,也为他人。

同学们,罗素的一生,是在知识海洋愉快遨游、不息求索的一生,是激情澎湃、热情浪漫的一生,是对人类的苦难充满同情、关爱的一生,是丰富充实、精彩纷呈的一生。

我为什么而活着爱和悲悯

优点 1.内容讲解:在剖析《永久的生命》时,能清晰梳理生命“永久”的内涵,将个体生命的短暂与整体生命的永恒对比,让学生理解深刻;讲《我为什么而活着》时,对罗素三大人生追求阐述详细,帮助学生把握文本核心观点,学生能较好掌握文章内容主旨。2.手法分析:分析《永久的生命》中欲扬先抑手法,结合文本实例,学生领会其对表达生命赞美起到的独特效果。3.情感引导:引导学生体会两篇文章情感,《永久的生命》中对生命敬畏热爱,《我为什么而活着》中对人类苦难同情,激发学生对生命的思考,学生课堂讨论积极,情感共鸣强烈。

不足 1.内容拓展:讲解内容局限于课本,未充分联系生活实际与时代背景,如分析《我为什么而活着》未结合罗素所处动荡时代,学生理解稍显浅薄。2.手法深度:手法分析停留在表面,未深入挖掘技巧运用与文章主题、情感深层联系,像《永久的生命》欲扬先抑对深化主题作用分析不足。3. 情感差异:忽视学生个体情感体验差异,统一标准引导,部分学生独特感受未充分表达,课堂参与度不均衡。

改进措施 1.内容关联:讲解时多引入生活实例、时代资料,讲《永久的生命》联系当下生命科学发展,讲《我为什么而活着》结合时代背景,帮助学生理解。2.手法探究:深入分析写作手法,组织小组讨论手法与主题、情感关联,鼓励学生自主探究,加深理解。3.情感尊重:关注学生个体,设置个性化思考问题,鼓励学生分享独特感悟,组织小组交流,尊重不同情感体验。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读