浙科版(2019)选择性必修一 1.1 人体细胞生活在内环境中 课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 浙科版(2019)选择性必修一 1.1 人体细胞生活在内环境中 课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙科版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-08 17:39:35 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第一节

人体细胞生活在内环境中

学习目标

03

探究血浆对pH变化的调节作用。

(科学探究)。

01

描述内环境的组成,理解各组分间的关系。

(生命观念、科学思维);

02

认同生命系统的整体性及动态平衡等特点,理解内环境在细胞与外界环境进行物质交换中所起的媒介作用。

(生命观念、科学思维);

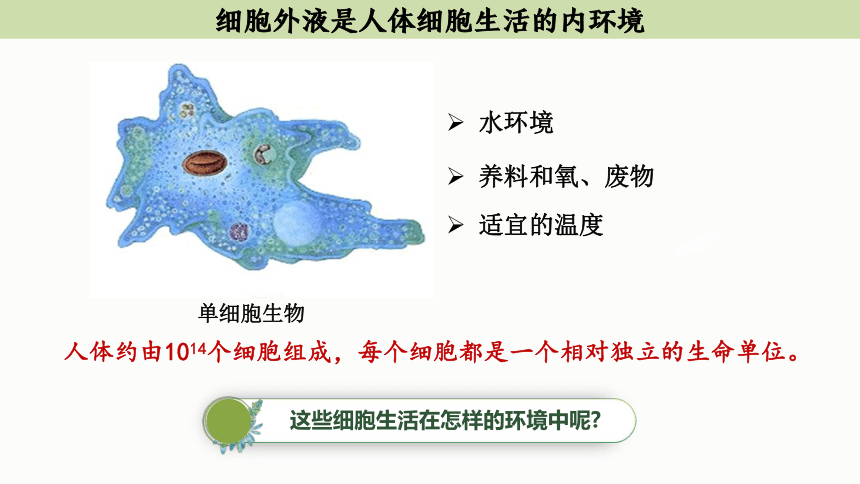

细胞外液是人体细胞生活的内环境

单细胞生物

水环境

养料和氧、废物

适宜的温度

人体约由1014个细胞组成,每个细胞都是一个相对独立的生命单位。

这些细胞生活在怎样的环境中呢

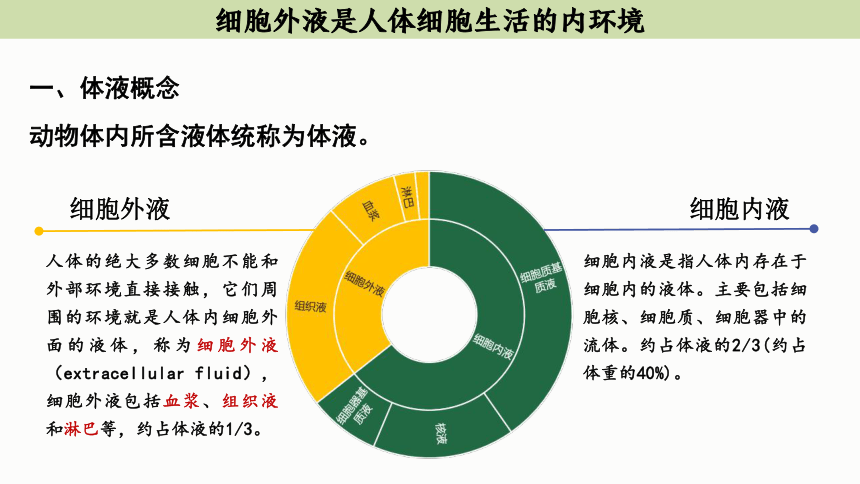

一、体液概念

动物体内所含液体统称为体液。

细胞外液

细胞内液

细胞内液是指人体内存在于细胞内的液体。主要包括细胞核、细胞质、细胞器中的流体。约占体液的2/3(约占体重的40%)。

细胞外液是人体细胞生活的内环境

人体的绝大多数细胞不能和外部环境直接接触,它们周围的环境就是人体内细胞外面的液体,称为细胞外液(extracellular fluid),细胞外液包括血浆、组织液和淋巴等,约占体液的1/3。

细胞外液是人体细胞生活的内环境

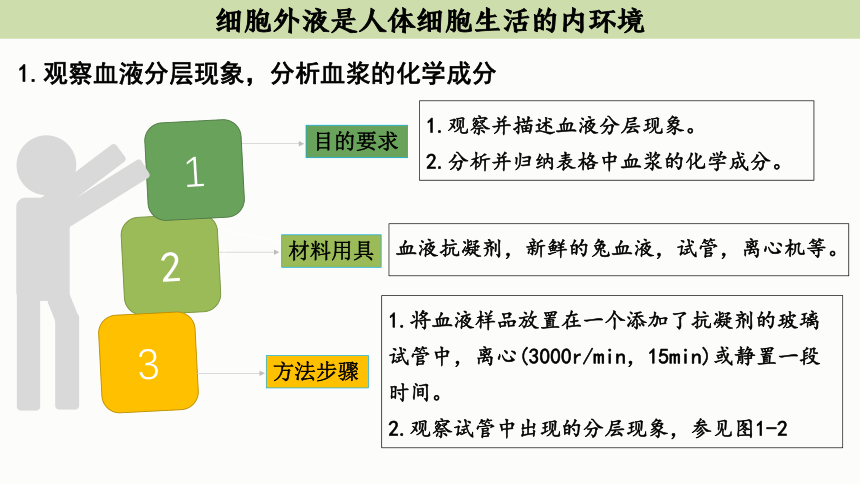

1.观察血液分层现象,分析血浆的化学成分

2

1

3

目的要求

1.观察并描述血液分层现象。

2.分析并归纳表格中血浆的化学成分。

材料用具

血液抗凝剂,新鲜的兔血液,试管,离心机等。

方法步骤

1.将血液样品放置在一个添加了抗凝剂的玻璃试管中,离心(3000r/min,15min)或静置一段时间。

2.观察试管中出现的分层现象,参见图1-2

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

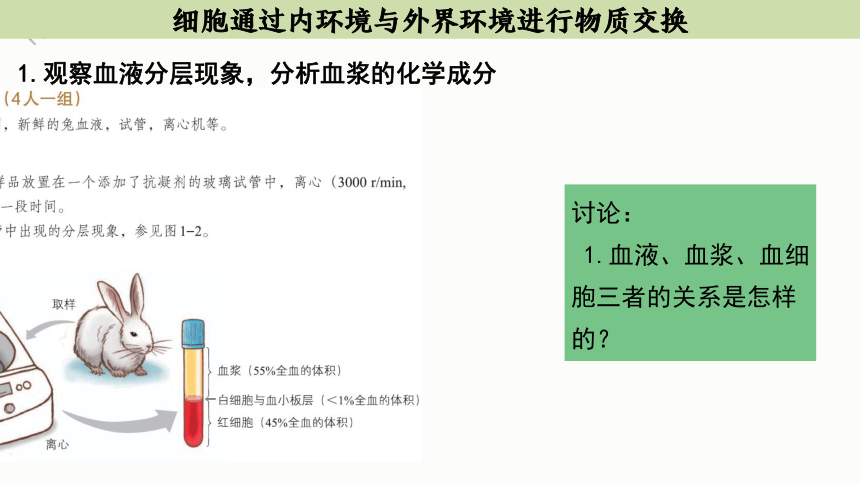

1.观察血液分层现象,分析血浆的化学成分

讨论:

1.血液、血浆、血细胞三者的关系是怎样的?

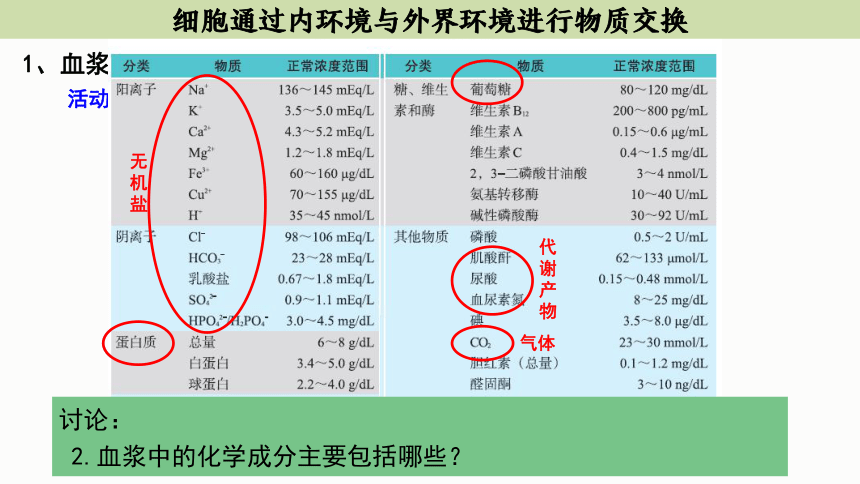

活动2:分析血浆中的成分以及血浆存在的部位

1、血浆

思考:血浆中有哪些成分?

代谢产物

无机盐

气体

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

讨论:

2.血浆中的化学成分主要包括哪些?

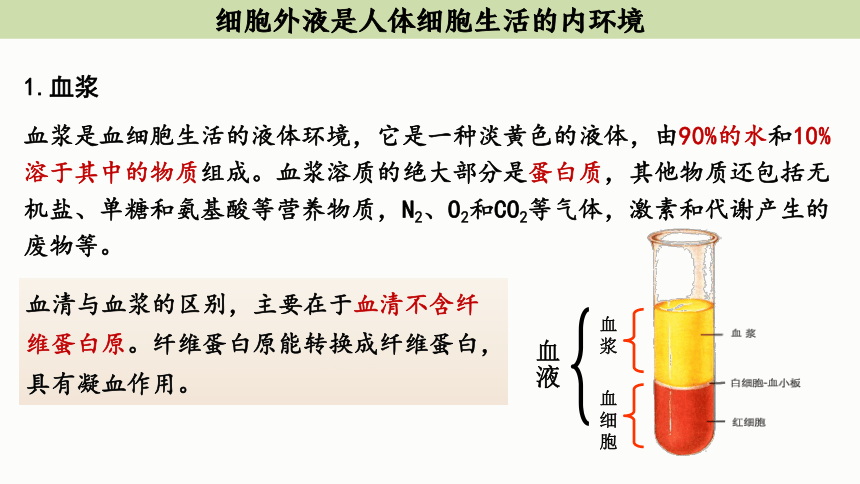

血浆是血细胞生活的液体环境,它是一种淡黄色的液体,由90%的水和10%溶于其中的物质组成。血浆溶质的绝大部分是蛋白质,其他物质还包括无机盐、单糖和氨基酸等营养物质,N2、O2和CO2等气体,激素和代谢产生的废物等。

血浆

血细胞

血液

血清与血浆的区别,主要在于血清不含纤维蛋白原。纤维蛋白原能转换成纤维蛋白,具有凝血作用。

细胞外液是人体细胞生活的内环境

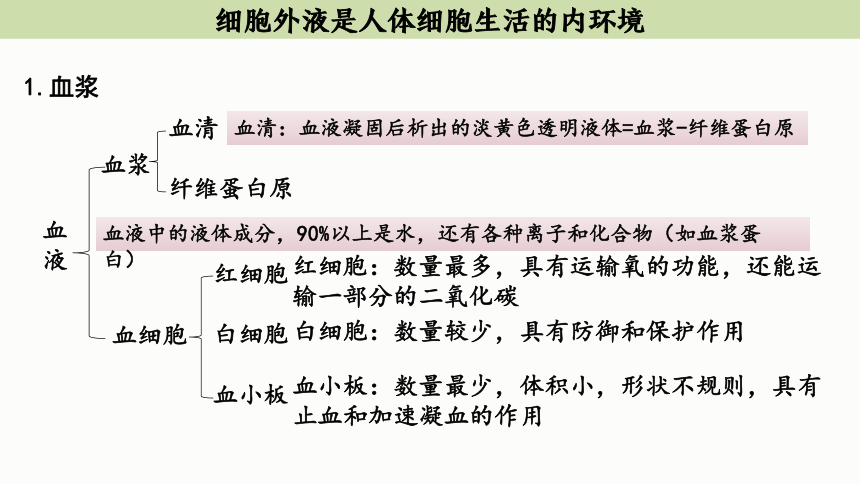

1.血浆

血液

血细胞

血浆

血清

纤维蛋白原

血清:血液凝固后析出的淡黄色透明液体=血浆-纤维蛋白原

血液中的液体成分,90%以上是水,还有各种离子和化合物(如血浆蛋白)

红细胞

白细胞

血小板

红细胞:数量最多,具有运输氧的功能,还能运输一部分的二氧化碳

白细胞:数量较少,具有防御和保护作用

血小板:数量最少,体积小,形状不规则,具有止血和加速凝血的作用

细胞外液是人体细胞生活的内环境

1.血浆

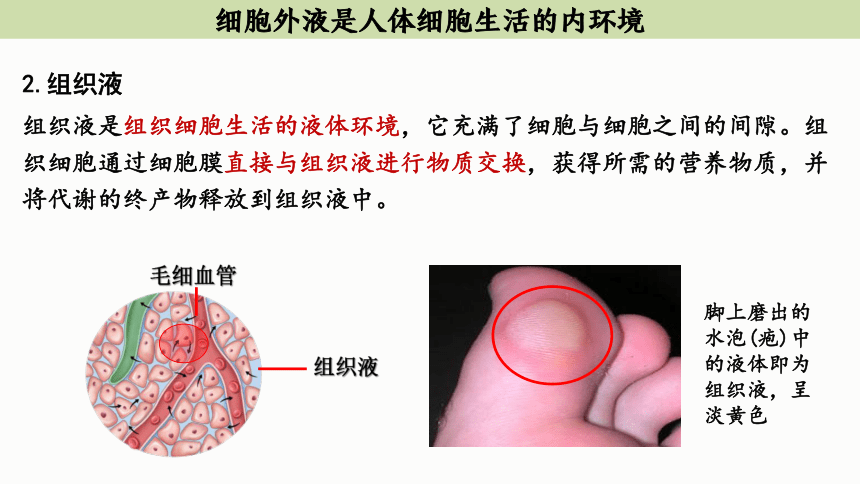

2.组织液

组织液是组织细胞生活的液体环境,它充满了细胞与细胞之间的间隙。组织细胞通过细胞膜直接与组织液进行物质交换,获得所需的营养物质,并将代谢的终产物释放到组织液中。

组织液

毛细血管

脚上磨出的水泡(疱)中的液体即为组织液,呈淡黄色

细胞外液是人体细胞生活的内环境

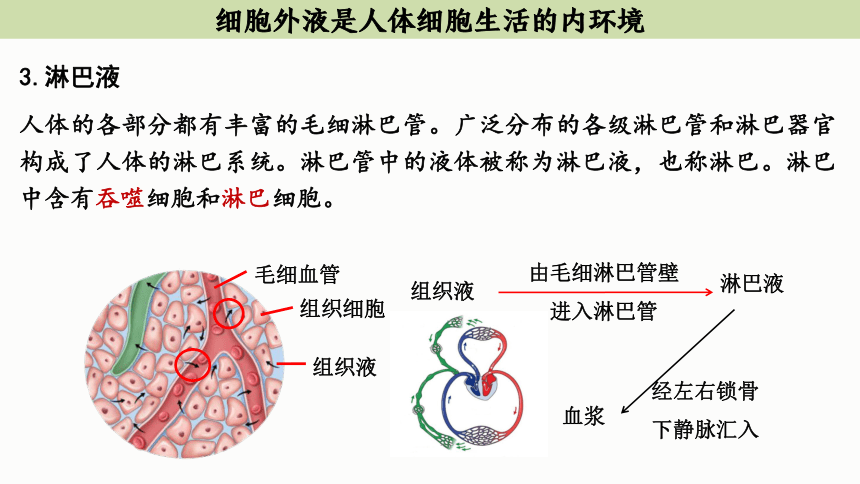

3.淋巴液

人体的各部分都有丰富的毛细淋巴管。广泛分布的各级淋巴管和淋巴器官构成了人体的淋巴系统。淋巴管中的液体被称为淋巴液,也称淋巴。淋巴中含有吞噬细胞和淋巴细胞。

毛细血管

组织液

组织细胞

组织液

由毛细淋巴管壁

进入淋巴管

淋巴液

经左右锁骨

下静脉汇入

血浆

细胞外液是人体细胞生活的内环境

细胞外液是人体细胞生活的内环境

易混易错

1.内环境属于多细胞动物的一个概念,单细胞生物无内环境。

2.体内液体不等同于内环境。

一切与外界相通的管腔、囊腔(如呼吸道、消化道、膀胱、子宫等)及与外界相通的液体(如尿液、泪液、汗液、消化液等)不属于内环境。

3.细胞中的成分不等同于内环境的成分。

一切只能存在于细胞中的物质,如血红蛋白、细胞膜上的载体蛋白、胞内酶(如与呼吸有关的酶)等,不属于内环境的成分。

4.体内各种细胞所生活的内环境是不同的。

血浆、组织液和淋巴液联系

血浆、组织液和淋巴液联系的模式图

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

CO2和代谢废物

血浆

组织液

淋巴

双向渗透

细胞

O2和营养物质

细胞外液=内环境

血细胞

大多数细胞

淋巴细胞

吞噬细胞

淋巴循环

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

构建模型

请用箭头表示组织液、血浆、淋巴之间的联系。

血浆、组织液和淋巴液之间的关系

外界环境

O2和营养物质

CO2和代谢废物

血浆

毛细血管壁

左右锁骨下静脉

组织液

淋巴液

毛细淋巴管壁

O2和营养物质

CO2和代谢废物

细胞内液

血浆、组织液、淋巴通过动态的有机联系共同构成机体细胞生活的直接环境。由细胞外液构成的液体环境叫做内环境。

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

思考:用简图表示内环境与外界进行物质交换的关系

体内

食物

消化系统

(小肠)

养料

食物残渣

循环系统

血浆

淋巴液

组织液

养料、O2

组织细胞

代谢废物

CO2

O2

CO2

气体

呼吸系统

(肺)

代谢废物

皮肤

泌尿系统

(肾)

肾小管重吸收

参与物质交换的系统:

消化系统(进)

呼吸系统(进+出)

泌尿系统(出)

循环系统

参与物质交换的器官:

肺

小肠等

肾

皮肤

内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

内环境是细胞与外界进行物质交换的媒介。大部分细胞通过细胞膜直接与组织液进行物质交换;同时,组织液又通过毛细血管壁与血浆进行物质交换。血浆在全身血管中不断流动,再通过各器官和系统与外界进行物质交换。

例如O2和CO2的气体交换就需要借助呼吸系统和血液循环才能完成,营养物质和代谢废物的交换也需要借助消化系统和泌尿系统才能完成,所以不是只通过内环境。

高等多细胞动物体内细胞代谢终产物尿素排出体外的顺序是

体内细胞

细胞外液

血液

泌尿系统

体外环境

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

【思考·讨论】

思考1:Na+、葡萄糖、氨基酸和O2等分别是经过什么途径进入内环境?

Na+:可直接被吸收。

糖类、蛋白质:消化系统→循环系统→组织液→细胞内

(运输)

(消化吸收)

O2 :呼吸系统→循环系统→组织液→细胞内

思考2:组织细胞产生的代谢废物如尿素和CO2,是怎样排出体外的?

CO2:→组织液→血液循环系统→呼吸系统→体外

尿素:→组织液→血液循环系统→泌尿系统、皮肤→体外

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

与生活的联系

静脉注射(输液)和肌肉注射(打针),药物到达组织细胞发挥作用的运输途径有什么不同?

静脉注射(输液):

药→血浆→组织液→靶细胞(细胞内液);

肌肉注射(打针):

药→组织液→血浆→组织液→靶细胞(细胞内液)

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

带着问题阅读课文P8

细胞外液的理化特性包含几个主要方面?

渗透压的概念以及溶液浓度之间的关系。

渗透压的大小取决于什么?

细胞外液的酸碱度和温度与细胞的生命活动有什么关系?举例说明。

问题探讨

理化性质

1

2

3

渗透压

酸碱度

温度

1.溶液渗透压概念:

溶液渗透压是指 溶液中溶质微粒对水的吸引力 。

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

2.溶液渗透压决定因素:

单位体积内溶质微粒的数目。

单位体积中溶质微粒数越多其吸水力就越强。

只比较单位体积内微粒的数目,与微粒的大小与种类无关。

一段时间

左侧液面下降

右侧液面上升

①渗透压

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

3.血浆渗透压的决定因素:

血浆渗透压大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。

细胞外液渗透压的90%以上来源于Na+和Cl-

4.血浆渗透压的大小

人的血浆渗透压约为770KPa,相当于细胞内液的渗透压。

相当于7个大气压。

①渗透压

注:正常状态下:细胞外液渗透压=细胞内液渗透压

5.与生活的联系

静脉注射

肌肉注射

口服药物

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

①渗透压

①渗透压

5.与生活的联系

静脉注射

肌肉注射

口服药物

5%葡萄糖注射液或

0.9%氯化钠注射液

注射的等渗溶液

口服药物:

药→消化系统→组织液→血浆→组织液→靶细胞(细胞内液)

静脉注射(输液):

药→血浆→组织液→靶细胞(细胞内液)

肌肉注射(打针):

药→组织液→血浆→组织液→靶细胞(细胞内液)

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

组织水肿

1)组织水肿:是指组织间隙中积聚的组织液过多

2)原因:血浆渗透压下降或组织液渗透压升高而导致水分过多进入组织液。

3)引起组织水肿的实例

安徽阜阳“大头娃娃”事件

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

①渗透压

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

①渗透压

组织水肿

引起组织水肿的分析【2大层面5大原因】

②酸碱度

1.血浆pH:

为7.35~7.45

2.平衡的维持:

缓冲物质H2CO3/NaHCO3; NaH2PO4/ Na2HPO4

3.过程:

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

③温度

1.正常体温:

一般维持在37℃左右

相对稳定,在适宜范围内有所变动。

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

活动:

探究血浆对pH变化的调节作用

1.实验原理

本实验采用对比实验的方法,通过向清水、pH为7的磷酸缓冲液、血浆中加入酸或碱溶液引起pH的变化,定性说明在一定范围内生物体内血浆(或液体环境)与缓冲液相似,从而说明生物体pH相对稳定的机制。

2.实验过程

(1)设计实验记录表:根据实验的流程,设计表格记录实验结果。

(2)实验步骤

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

材料 图 示 结 果

清水

缓冲液

动物 血浆

结论

滴加HCl后,清水pH逐渐减小;滴加NaOH后,清水pH逐渐增大

在一定的范围内,无论滴加HCl还是NaOH,缓冲液的pH均保持相对稳定

在一定的范围内,无论滴加HCl还是NaOH,动物血浆的pH均保持相对稳定

动物血浆的性质类似于缓冲液而不同于清水,说明动物血浆内含有缓冲物质,能够维持pH的相对稳定

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

(3)实验结论

动物血浆与磷酸缓冲液类似,加入少量HCl或NaOH不会发生pH的大幅度变动。

补充:血浆pH的调节机制

第一节

人体细胞生活在内环境中

学习目标

03

探究血浆对pH变化的调节作用。

(科学探究)。

01

描述内环境的组成,理解各组分间的关系。

(生命观念、科学思维);

02

认同生命系统的整体性及动态平衡等特点,理解内环境在细胞与外界环境进行物质交换中所起的媒介作用。

(生命观念、科学思维);

细胞外液是人体细胞生活的内环境

单细胞生物

水环境

养料和氧、废物

适宜的温度

人体约由1014个细胞组成,每个细胞都是一个相对独立的生命单位。

这些细胞生活在怎样的环境中呢

一、体液概念

动物体内所含液体统称为体液。

细胞外液

细胞内液

细胞内液是指人体内存在于细胞内的液体。主要包括细胞核、细胞质、细胞器中的流体。约占体液的2/3(约占体重的40%)。

细胞外液是人体细胞生活的内环境

人体的绝大多数细胞不能和外部环境直接接触,它们周围的环境就是人体内细胞外面的液体,称为细胞外液(extracellular fluid),细胞外液包括血浆、组织液和淋巴等,约占体液的1/3。

细胞外液是人体细胞生活的内环境

1.观察血液分层现象,分析血浆的化学成分

2

1

3

目的要求

1.观察并描述血液分层现象。

2.分析并归纳表格中血浆的化学成分。

材料用具

血液抗凝剂,新鲜的兔血液,试管,离心机等。

方法步骤

1.将血液样品放置在一个添加了抗凝剂的玻璃试管中,离心(3000r/min,15min)或静置一段时间。

2.观察试管中出现的分层现象,参见图1-2

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

1.观察血液分层现象,分析血浆的化学成分

讨论:

1.血液、血浆、血细胞三者的关系是怎样的?

活动2:分析血浆中的成分以及血浆存在的部位

1、血浆

思考:血浆中有哪些成分?

代谢产物

无机盐

气体

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

讨论:

2.血浆中的化学成分主要包括哪些?

血浆是血细胞生活的液体环境,它是一种淡黄色的液体,由90%的水和10%溶于其中的物质组成。血浆溶质的绝大部分是蛋白质,其他物质还包括无机盐、单糖和氨基酸等营养物质,N2、O2和CO2等气体,激素和代谢产生的废物等。

血浆

血细胞

血液

血清与血浆的区别,主要在于血清不含纤维蛋白原。纤维蛋白原能转换成纤维蛋白,具有凝血作用。

细胞外液是人体细胞生活的内环境

1.血浆

血液

血细胞

血浆

血清

纤维蛋白原

血清:血液凝固后析出的淡黄色透明液体=血浆-纤维蛋白原

血液中的液体成分,90%以上是水,还有各种离子和化合物(如血浆蛋白)

红细胞

白细胞

血小板

红细胞:数量最多,具有运输氧的功能,还能运输一部分的二氧化碳

白细胞:数量较少,具有防御和保护作用

血小板:数量最少,体积小,形状不规则,具有止血和加速凝血的作用

细胞外液是人体细胞生活的内环境

1.血浆

2.组织液

组织液是组织细胞生活的液体环境,它充满了细胞与细胞之间的间隙。组织细胞通过细胞膜直接与组织液进行物质交换,获得所需的营养物质,并将代谢的终产物释放到组织液中。

组织液

毛细血管

脚上磨出的水泡(疱)中的液体即为组织液,呈淡黄色

细胞外液是人体细胞生活的内环境

3.淋巴液

人体的各部分都有丰富的毛细淋巴管。广泛分布的各级淋巴管和淋巴器官构成了人体的淋巴系统。淋巴管中的液体被称为淋巴液,也称淋巴。淋巴中含有吞噬细胞和淋巴细胞。

毛细血管

组织液

组织细胞

组织液

由毛细淋巴管壁

进入淋巴管

淋巴液

经左右锁骨

下静脉汇入

血浆

细胞外液是人体细胞生活的内环境

细胞外液是人体细胞生活的内环境

易混易错

1.内环境属于多细胞动物的一个概念,单细胞生物无内环境。

2.体内液体不等同于内环境。

一切与外界相通的管腔、囊腔(如呼吸道、消化道、膀胱、子宫等)及与外界相通的液体(如尿液、泪液、汗液、消化液等)不属于内环境。

3.细胞中的成分不等同于内环境的成分。

一切只能存在于细胞中的物质,如血红蛋白、细胞膜上的载体蛋白、胞内酶(如与呼吸有关的酶)等,不属于内环境的成分。

4.体内各种细胞所生活的内环境是不同的。

血浆、组织液和淋巴液联系

血浆、组织液和淋巴液联系的模式图

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

CO2和代谢废物

血浆

组织液

淋巴

双向渗透

细胞

O2和营养物质

细胞外液=内环境

血细胞

大多数细胞

淋巴细胞

吞噬细胞

淋巴循环

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

构建模型

请用箭头表示组织液、血浆、淋巴之间的联系。

血浆、组织液和淋巴液之间的关系

外界环境

O2和营养物质

CO2和代谢废物

血浆

毛细血管壁

左右锁骨下静脉

组织液

淋巴液

毛细淋巴管壁

O2和营养物质

CO2和代谢废物

细胞内液

血浆、组织液、淋巴通过动态的有机联系共同构成机体细胞生活的直接环境。由细胞外液构成的液体环境叫做内环境。

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

思考:用简图表示内环境与外界进行物质交换的关系

体内

食物

消化系统

(小肠)

养料

食物残渣

循环系统

血浆

淋巴液

组织液

养料、O2

组织细胞

代谢废物

CO2

O2

CO2

气体

呼吸系统

(肺)

代谢废物

皮肤

泌尿系统

(肾)

肾小管重吸收

参与物质交换的系统:

消化系统(进)

呼吸系统(进+出)

泌尿系统(出)

循环系统

参与物质交换的器官:

肺

小肠等

肾

皮肤

内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

内环境是细胞与外界进行物质交换的媒介。大部分细胞通过细胞膜直接与组织液进行物质交换;同时,组织液又通过毛细血管壁与血浆进行物质交换。血浆在全身血管中不断流动,再通过各器官和系统与外界进行物质交换。

例如O2和CO2的气体交换就需要借助呼吸系统和血液循环才能完成,营养物质和代谢废物的交换也需要借助消化系统和泌尿系统才能完成,所以不是只通过内环境。

高等多细胞动物体内细胞代谢终产物尿素排出体外的顺序是

体内细胞

细胞外液

血液

泌尿系统

体外环境

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

【思考·讨论】

思考1:Na+、葡萄糖、氨基酸和O2等分别是经过什么途径进入内环境?

Na+:可直接被吸收。

糖类、蛋白质:消化系统→循环系统→组织液→细胞内

(运输)

(消化吸收)

O2 :呼吸系统→循环系统→组织液→细胞内

思考2:组织细胞产生的代谢废物如尿素和CO2,是怎样排出体外的?

CO2:→组织液→血液循环系统→呼吸系统→体外

尿素:→组织液→血液循环系统→泌尿系统、皮肤→体外

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

与生活的联系

静脉注射(输液)和肌肉注射(打针),药物到达组织细胞发挥作用的运输途径有什么不同?

静脉注射(输液):

药→血浆→组织液→靶细胞(细胞内液);

肌肉注射(打针):

药→组织液→血浆→组织液→靶细胞(细胞内液)

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

带着问题阅读课文P8

细胞外液的理化特性包含几个主要方面?

渗透压的概念以及溶液浓度之间的关系。

渗透压的大小取决于什么?

细胞外液的酸碱度和温度与细胞的生命活动有什么关系?举例说明。

问题探讨

理化性质

1

2

3

渗透压

酸碱度

温度

1.溶液渗透压概念:

溶液渗透压是指 溶液中溶质微粒对水的吸引力 。

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

2.溶液渗透压决定因素:

单位体积内溶质微粒的数目。

单位体积中溶质微粒数越多其吸水力就越强。

只比较单位体积内微粒的数目,与微粒的大小与种类无关。

一段时间

左侧液面下降

右侧液面上升

①渗透压

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

3.血浆渗透压的决定因素:

血浆渗透压大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。

细胞外液渗透压的90%以上来源于Na+和Cl-

4.血浆渗透压的大小

人的血浆渗透压约为770KPa,相当于细胞内液的渗透压。

相当于7个大气压。

①渗透压

注:正常状态下:细胞外液渗透压=细胞内液渗透压

5.与生活的联系

静脉注射

肌肉注射

口服药物

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

①渗透压

①渗透压

5.与生活的联系

静脉注射

肌肉注射

口服药物

5%葡萄糖注射液或

0.9%氯化钠注射液

注射的等渗溶液

口服药物:

药→消化系统→组织液→血浆→组织液→靶细胞(细胞内液)

静脉注射(输液):

药→血浆→组织液→靶细胞(细胞内液)

肌肉注射(打针):

药→组织液→血浆→组织液→靶细胞(细胞内液)

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

组织水肿

1)组织水肿:是指组织间隙中积聚的组织液过多

2)原因:血浆渗透压下降或组织液渗透压升高而导致水分过多进入组织液。

3)引起组织水肿的实例

安徽阜阳“大头娃娃”事件

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

①渗透压

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

①渗透压

组织水肿

引起组织水肿的分析【2大层面5大原因】

②酸碱度

1.血浆pH:

为7.35~7.45

2.平衡的维持:

缓冲物质H2CO3/NaHCO3; NaH2PO4/ Na2HPO4

3.过程:

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

③温度

1.正常体温:

一般维持在37℃左右

相对稳定,在适宜范围内有所变动。

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

活动:

探究血浆对pH变化的调节作用

1.实验原理

本实验采用对比实验的方法,通过向清水、pH为7的磷酸缓冲液、血浆中加入酸或碱溶液引起pH的变化,定性说明在一定范围内生物体内血浆(或液体环境)与缓冲液相似,从而说明生物体pH相对稳定的机制。

2.实验过程

(1)设计实验记录表:根据实验的流程,设计表格记录实验结果。

(2)实验步骤

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

材料 图 示 结 果

清水

缓冲液

动物 血浆

结论

滴加HCl后,清水pH逐渐减小;滴加NaOH后,清水pH逐渐增大

在一定的范围内,无论滴加HCl还是NaOH,缓冲液的pH均保持相对稳定

在一定的范围内,无论滴加HCl还是NaOH,动物血浆的pH均保持相对稳定

动物血浆的性质类似于缓冲液而不同于清水,说明动物血浆内含有缓冲物质,能够维持pH的相对稳定

内环境为细胞提供相对稳定的生存条件

(3)实验结论

动物血浆与磷酸缓冲液类似,加入少量HCl或NaOH不会发生pH的大幅度变动。

补充:血浆pH的调节机制

同课章节目录