第2章神经调节 题型整合练 与神经调节相关实验的设计与分析(含解析)-《精讲精练》26版高中同步新教材生物人教版选择性必修1备课资源

文档属性

| 名称 | 第2章神经调节 题型整合练 与神经调节相关实验的设计与分析(含解析)-《精讲精练》26版高中同步新教材生物人教版选择性必修1备课资源 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 155.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-07 17:31:15 | ||

图片预览

文档简介

题型整合练 与神经调节相关实验的设计与分析

1.某兴趣小组以“脊蛙”为材料进行实验,请完善下列实验思路、预测结果及结论。

材料和用具:头部挂在铁支架上且左后肢大腿背面暴露出坐骨神经的“脊蛙”,一只小烧杯,1%的硫酸溶液,清水,剪刀,药用棉,电表等。

(1)①用1%的硫酸溶液刺激“脊蛙”左侧后肢趾部,两侧后肢都会出现屈腿反射;用1%的硫酸溶液刺激“脊蛙”右侧后肢趾部,两侧后肢都出现屈腿反射。

②用清水清洗刺激部位。

③剪断左大腿背面已暴露的坐骨神经。

④待“脊蛙”恢复正常后,用1%的硫酸溶液刺激“脊蛙” 侧后肢趾部,左右侧后肢都不出现屈腿反射;用1%的硫酸溶液刺激“脊蛙” 侧后肢趾部,右侧后肢 屈腿反射,左侧后肢 屈腿反射。

⑤上述实验证明了坐骨神经是混合神经。

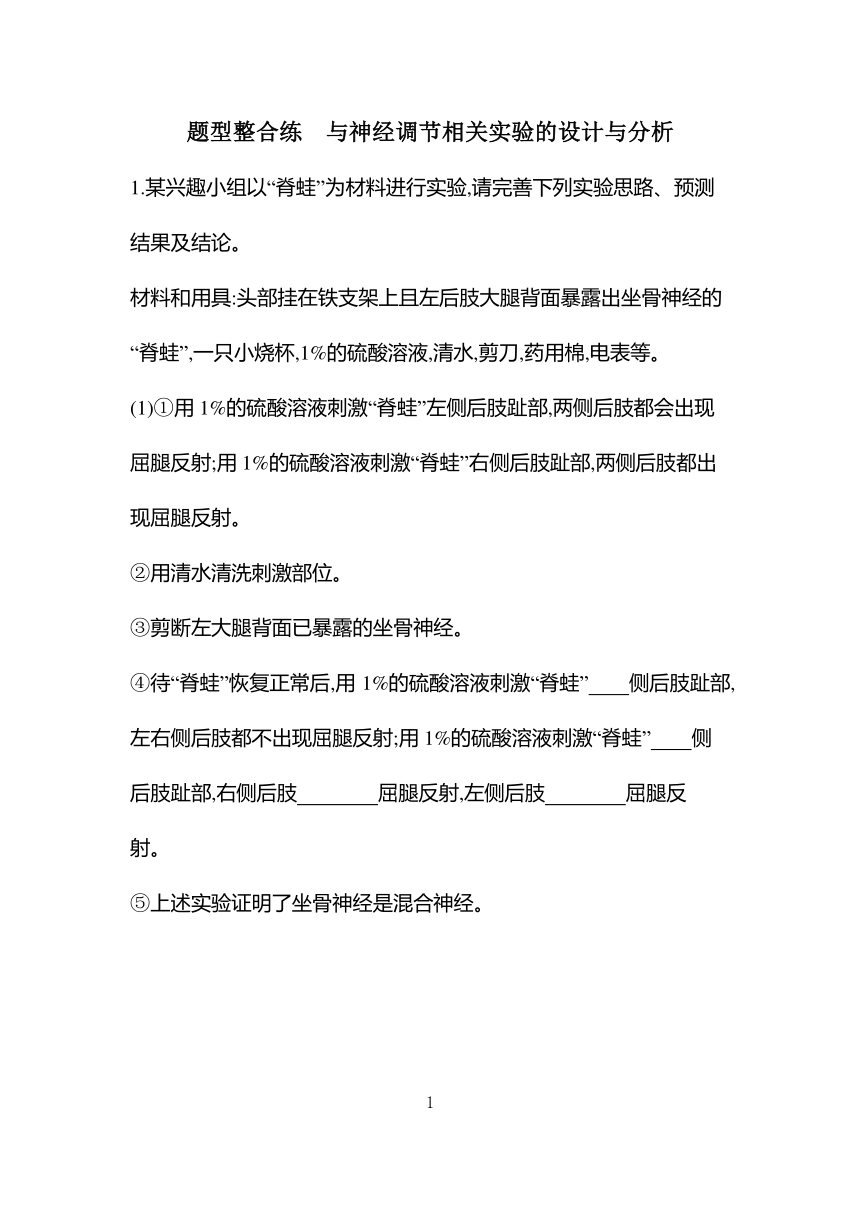

(2)另取一“脊蛙”,用手术暴露蛙左后肢屈反射的传入神经和传出神经,连接电表a和b(如下图),用1%的硫酸溶液刺激“脊蛙”左侧后肢趾部。实验显示,电表a和b都有电位波动,“脊蛙”出现屈腿反射。

①如用1%的硫酸溶液刺激“脊蛙”右侧后肢趾部,预测电表a (填“有”或“没有”)电位波动,预测电表b (填“有”或“没有”)电位波动。

②若在蛙心灌注液中添加某种药物,一段时间后,再次刺激蛙左后肢趾部,电表a有电位波动,电表b未出现电位波动,左后肢未出现屈腿反射,其原因可能有(写出1个即可): 。

2.(2024北京海淀月考)梭曼为高毒性的有机磷化合物,可通过呼吸道、皮肤等被人畜吸收,它可影响兴奋在突触间的传递而具有神经毒性。突触是大脑实现学习、记忆等高级功能的结构基础,为探究持续的小剂量梭曼染毒对动物学习、记忆能力的影响,研究人员以大鼠为实验对象开展了系列研究。请回答下列问题:

(1)兴奋在突触间的传递依赖于神经递质。乙酰胆碱是一种兴奋性神经递质,它与突触后膜上的 结合,可引起突触后膜的电位变为 。随后乙酰胆碱可被乙酰胆碱酯酶降解失活,最终使突触后膜的电位恢复为 。

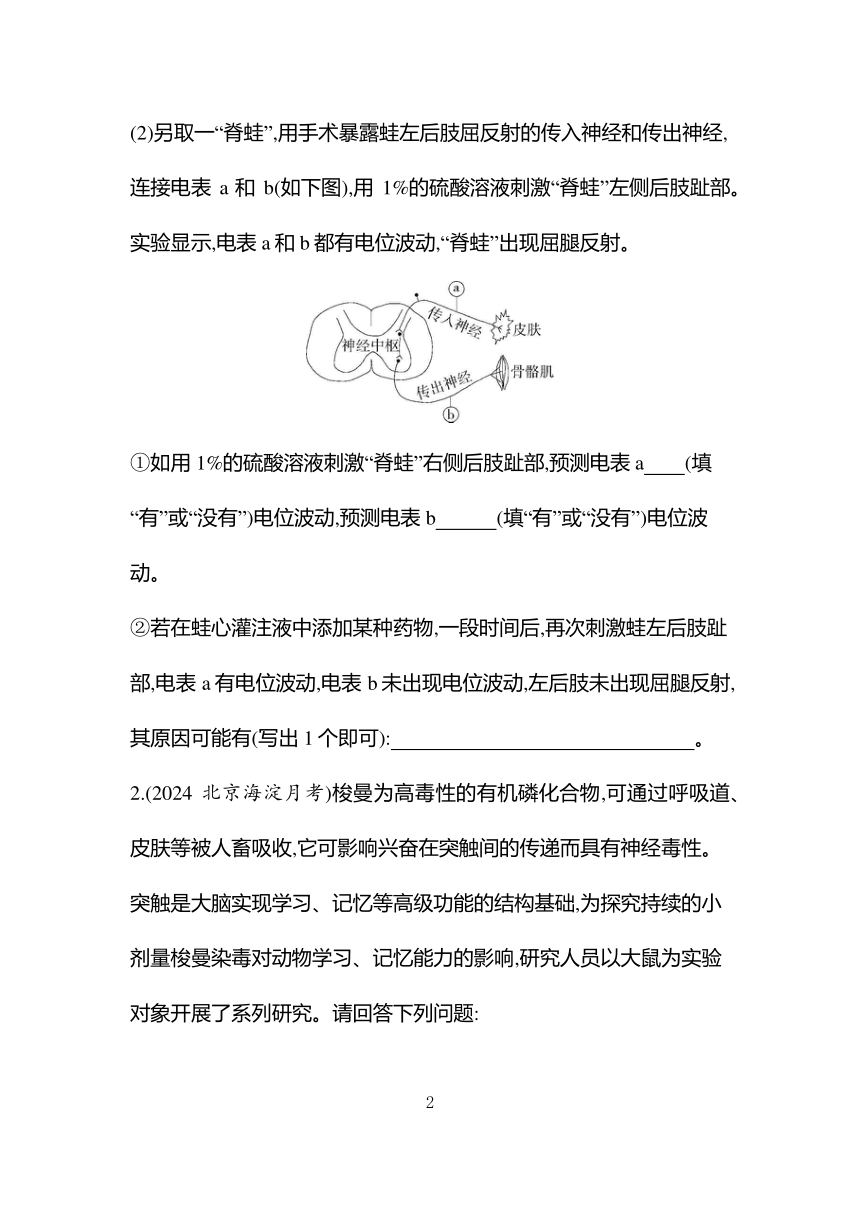

(2)科研人员将健康大鼠随机分成三组,实验组每天使用不同浓度的小剂量梭曼进行染毒,与对照组置于相同环境下正常饲喂,持续14天后开展水迷宫实验,记录其找到逃生平台(隐藏于水下)的时间,结果如图。

由实验结果可知 ,说明持续的小剂量梭曼染毒可降低大鼠的学习、记忆能力。

(3)为进一步研究持续的小剂量梭曼染毒的分子机制,科研人员又分别对三组大鼠大脑皮层的相关生化指标进行了检测,结果见表。

组别 乙酰胆碱酯酶相对活性 乙酰胆碱受体的表达量/%

A 104.1 86

B 138.5 89

C 157.0 100

由实验结果可知,由于小剂量梭曼 ,导致乙酰胆碱在突触间隙积累,长期过度地刺激乙酰胆碱受体,会导致 ,从而干扰兴奋在突触间的传递,降低大鼠的学习、记忆能力。

(4)科研人员还发现,随染毒剂量增加和时间延长,突触前膜释放乙酰胆碱的量逐渐降低,原因是突触间隙积累的乙酰胆碱 。

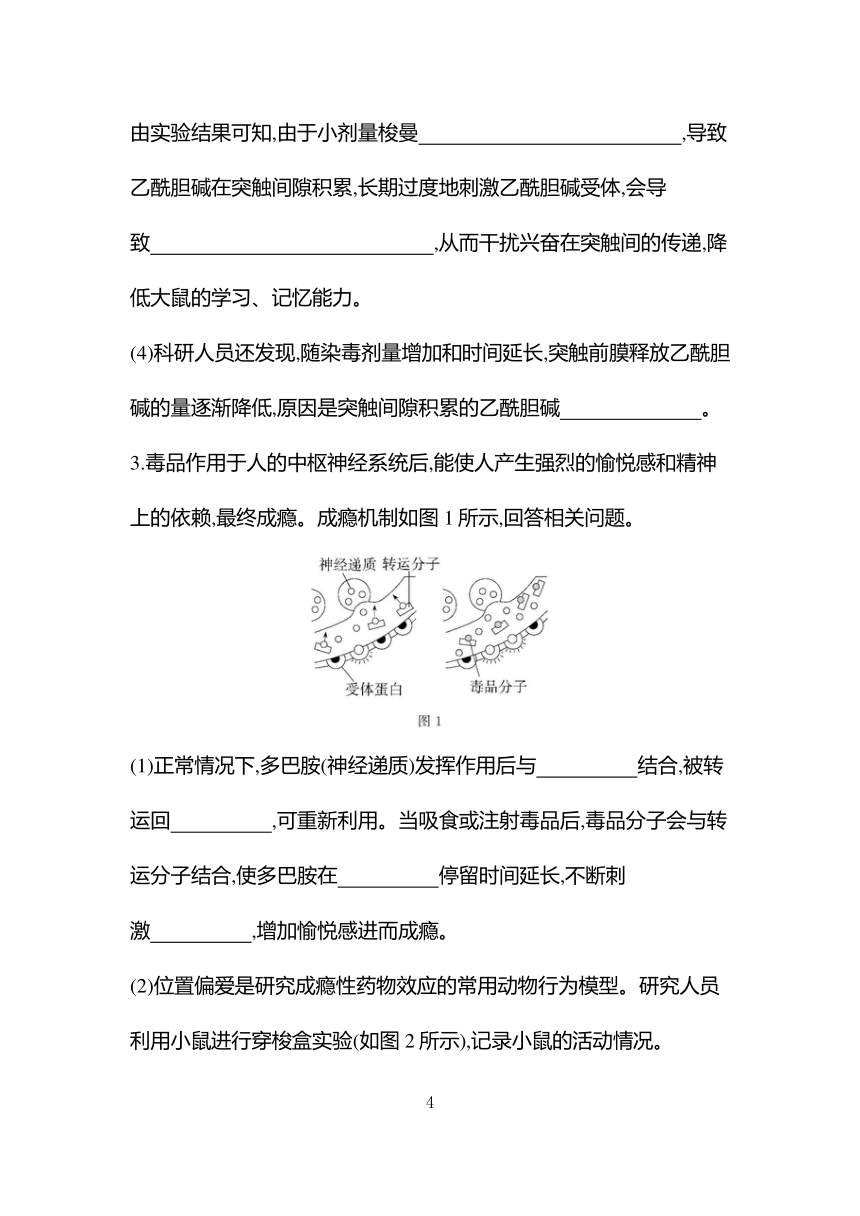

3.毒品作用于人的中枢神经系统后,能使人产生强烈的愉悦感和精神上的依赖,最终成瘾。成瘾机制如图1所示,回答相关问题。

(1)正常情况下,多巴胺(神经递质)发挥作用后与 结合,被转运回 ,可重新利用。当吸食或注射毒品后,毒品分子会与转运分子结合,使多巴胺在 停留时间延长,不断刺激 ,增加愉悦感进而成瘾。

(2)位置偏爱是研究成瘾性药物效应的常用动物行为模型。研究人员利用小鼠进行穿梭盒实验(如图2所示),记录小鼠的活动情况。

①将普通小鼠放置在两盒交界处,让其在盒内自由活动15min,活动情况如图3所示,说明在正常生理情况下小鼠偏爱 。

②将上述小鼠随机均分为两组,实验组小鼠分别于第一、三、五、七天给予毒品分子后放置白盒训练50分钟,第二、四、六、八天给予生理盐水后放置黑盒训练50分钟;对照组小鼠给予 ,其他处理同实验组小鼠。第九天将两组小鼠分别放置在两盒交界处,让其自由活动15min,活动情况如图4。上述实验结果表明 。

(3)研究发现芋螺毒素对治疗毒品分子产生的成瘾具有一定作用。用适宜浓度的芋螺毒素处理小鼠,若结果为实验组小鼠在 盒停留的时间变 ,则可以证明芋螺毒素对毒品成瘾具有治疗作用。

答案与分层梯度式解析

题型整合练 与神经调节相关实验的设计与分析

1.答案 (1)左 右 出现 不出现

(2)没有 有 突触前膜不能释放神经递质(或突触前膜释放的神经递质不能与突触后膜上的特异性受体结合)

解析 (1)“脊蛙”屈腿反射的反射弧如下所示:

左后肢 右后肢

刺激左侧后肢趾部 出现屈腿反射(1→a→2→b→3) 出现屈腿反射(1→a→2→d→5)

刺激右侧后肢趾部 出现屈腿反射(4→c→2→b→3) 出现屈腿反射(4→c→2→d→5)

剪断左大腿背面已暴露的坐骨神经(假设⑤结论正确,即坐骨神经是混合神经,既有传入神经,又有传出神经),则左侧传入神经、传出神经(a、b)被阻断。

左后肢 右后肢

刺激左侧后肢趾部 都不出现屈腿反射(a阻断)

刺激右侧后肢趾部 不出现屈腿反射(b阻断) 出现屈腿反射(4→c→2→d→5)

(2)题图为左右肢上的反射弧,电表a、b分别连接在左右肢屈反射的传入神经和传出神经上。①神经递质只能由突触前膜释放到突触间隙,与突触后膜的受体结合,引起下一个神经细胞兴奋或抑制。刺激“脊蛙”右侧后肢趾部,可观察到电表b有电位波动,电表a不会出现电位波动。②在蛙心灌注液中添加某种药物,刺激蛙左后肢趾部,电表a有电位波动,说明兴奋可在神经纤维上传导;电表b未出现电位波动,左后肢未出现屈腿反射,可能是药物抑制了兴奋在突触处的传递。

2.答案 (1)(特异性)受体 外负内正 静息电位(或外正内负)

(2)实验组(A组和B组)大鼠逃脱时间长于对照组(C组),且梭曼浓度越高,大鼠逃脱时间越长(A组高浓度下,随训练天数增加,逃脱时间先缩短然后延长)

(3)抑制乙酰胆碱酯酶的活性 乙酰胆碱受体的表达量下降

(4)抑制了乙酰胆碱的释放

解析 (1)乙酰胆碱作为神经递质以胞吐的形式释放至突触间隙,经过扩散与突触后膜上的特异性受体结合,使突触后膜Na+通道打开,造成Na+内流,使后膜由静息电位变为外负内正的动作电位。(3)据题表可知,与对照组(C组)相比,实验组(A组和B组)乙酰胆碱酯酶的活性降低、乙酰胆碱受体的表达量降低。(4)突触间隙积累的乙酰胆碱增多,会抑制突触前膜释放乙酰胆碱,以维持神经递质含量的相对稳定。

3.答案 (1)转运分子 突触小体(或突触前膜) 突触间隙 突触后膜

(2)黑盒(黑暗环境) 生理盐水 毒品改变了小鼠位置偏好(由偏爱黑盒变为偏爱白盒),小鼠毒品成瘾

(3)白 短

解析 (2)为了研究成瘾性药物对小鼠位置偏爱的影响,实验组进行了给予毒品处理,对照组应给予生理盐水处理,遵循单一变量原则。与图3对比,图4中小鼠毒品成瘾后,位置偏好发生了改变,由偏爱黑盒变为偏爱白盒。(3)若芋螺毒素对毒品成瘾具有治疗作用,则芋螺毒素处理后的实验组小鼠在白盒停留的时间比未用芋螺毒素的实验组短。

8

1.某兴趣小组以“脊蛙”为材料进行实验,请完善下列实验思路、预测结果及结论。

材料和用具:头部挂在铁支架上且左后肢大腿背面暴露出坐骨神经的“脊蛙”,一只小烧杯,1%的硫酸溶液,清水,剪刀,药用棉,电表等。

(1)①用1%的硫酸溶液刺激“脊蛙”左侧后肢趾部,两侧后肢都会出现屈腿反射;用1%的硫酸溶液刺激“脊蛙”右侧后肢趾部,两侧后肢都出现屈腿反射。

②用清水清洗刺激部位。

③剪断左大腿背面已暴露的坐骨神经。

④待“脊蛙”恢复正常后,用1%的硫酸溶液刺激“脊蛙” 侧后肢趾部,左右侧后肢都不出现屈腿反射;用1%的硫酸溶液刺激“脊蛙” 侧后肢趾部,右侧后肢 屈腿反射,左侧后肢 屈腿反射。

⑤上述实验证明了坐骨神经是混合神经。

(2)另取一“脊蛙”,用手术暴露蛙左后肢屈反射的传入神经和传出神经,连接电表a和b(如下图),用1%的硫酸溶液刺激“脊蛙”左侧后肢趾部。实验显示,电表a和b都有电位波动,“脊蛙”出现屈腿反射。

①如用1%的硫酸溶液刺激“脊蛙”右侧后肢趾部,预测电表a (填“有”或“没有”)电位波动,预测电表b (填“有”或“没有”)电位波动。

②若在蛙心灌注液中添加某种药物,一段时间后,再次刺激蛙左后肢趾部,电表a有电位波动,电表b未出现电位波动,左后肢未出现屈腿反射,其原因可能有(写出1个即可): 。

2.(2024北京海淀月考)梭曼为高毒性的有机磷化合物,可通过呼吸道、皮肤等被人畜吸收,它可影响兴奋在突触间的传递而具有神经毒性。突触是大脑实现学习、记忆等高级功能的结构基础,为探究持续的小剂量梭曼染毒对动物学习、记忆能力的影响,研究人员以大鼠为实验对象开展了系列研究。请回答下列问题:

(1)兴奋在突触间的传递依赖于神经递质。乙酰胆碱是一种兴奋性神经递质,它与突触后膜上的 结合,可引起突触后膜的电位变为 。随后乙酰胆碱可被乙酰胆碱酯酶降解失活,最终使突触后膜的电位恢复为 。

(2)科研人员将健康大鼠随机分成三组,实验组每天使用不同浓度的小剂量梭曼进行染毒,与对照组置于相同环境下正常饲喂,持续14天后开展水迷宫实验,记录其找到逃生平台(隐藏于水下)的时间,结果如图。

由实验结果可知 ,说明持续的小剂量梭曼染毒可降低大鼠的学习、记忆能力。

(3)为进一步研究持续的小剂量梭曼染毒的分子机制,科研人员又分别对三组大鼠大脑皮层的相关生化指标进行了检测,结果见表。

组别 乙酰胆碱酯酶相对活性 乙酰胆碱受体的表达量/%

A 104.1 86

B 138.5 89

C 157.0 100

由实验结果可知,由于小剂量梭曼 ,导致乙酰胆碱在突触间隙积累,长期过度地刺激乙酰胆碱受体,会导致 ,从而干扰兴奋在突触间的传递,降低大鼠的学习、记忆能力。

(4)科研人员还发现,随染毒剂量增加和时间延长,突触前膜释放乙酰胆碱的量逐渐降低,原因是突触间隙积累的乙酰胆碱 。

3.毒品作用于人的中枢神经系统后,能使人产生强烈的愉悦感和精神上的依赖,最终成瘾。成瘾机制如图1所示,回答相关问题。

(1)正常情况下,多巴胺(神经递质)发挥作用后与 结合,被转运回 ,可重新利用。当吸食或注射毒品后,毒品分子会与转运分子结合,使多巴胺在 停留时间延长,不断刺激 ,增加愉悦感进而成瘾。

(2)位置偏爱是研究成瘾性药物效应的常用动物行为模型。研究人员利用小鼠进行穿梭盒实验(如图2所示),记录小鼠的活动情况。

①将普通小鼠放置在两盒交界处,让其在盒内自由活动15min,活动情况如图3所示,说明在正常生理情况下小鼠偏爱 。

②将上述小鼠随机均分为两组,实验组小鼠分别于第一、三、五、七天给予毒品分子后放置白盒训练50分钟,第二、四、六、八天给予生理盐水后放置黑盒训练50分钟;对照组小鼠给予 ,其他处理同实验组小鼠。第九天将两组小鼠分别放置在两盒交界处,让其自由活动15min,活动情况如图4。上述实验结果表明 。

(3)研究发现芋螺毒素对治疗毒品分子产生的成瘾具有一定作用。用适宜浓度的芋螺毒素处理小鼠,若结果为实验组小鼠在 盒停留的时间变 ,则可以证明芋螺毒素对毒品成瘾具有治疗作用。

答案与分层梯度式解析

题型整合练 与神经调节相关实验的设计与分析

1.答案 (1)左 右 出现 不出现

(2)没有 有 突触前膜不能释放神经递质(或突触前膜释放的神经递质不能与突触后膜上的特异性受体结合)

解析 (1)“脊蛙”屈腿反射的反射弧如下所示:

左后肢 右后肢

刺激左侧后肢趾部 出现屈腿反射(1→a→2→b→3) 出现屈腿反射(1→a→2→d→5)

刺激右侧后肢趾部 出现屈腿反射(4→c→2→b→3) 出现屈腿反射(4→c→2→d→5)

剪断左大腿背面已暴露的坐骨神经(假设⑤结论正确,即坐骨神经是混合神经,既有传入神经,又有传出神经),则左侧传入神经、传出神经(a、b)被阻断。

左后肢 右后肢

刺激左侧后肢趾部 都不出现屈腿反射(a阻断)

刺激右侧后肢趾部 不出现屈腿反射(b阻断) 出现屈腿反射(4→c→2→d→5)

(2)题图为左右肢上的反射弧,电表a、b分别连接在左右肢屈反射的传入神经和传出神经上。①神经递质只能由突触前膜释放到突触间隙,与突触后膜的受体结合,引起下一个神经细胞兴奋或抑制。刺激“脊蛙”右侧后肢趾部,可观察到电表b有电位波动,电表a不会出现电位波动。②在蛙心灌注液中添加某种药物,刺激蛙左后肢趾部,电表a有电位波动,说明兴奋可在神经纤维上传导;电表b未出现电位波动,左后肢未出现屈腿反射,可能是药物抑制了兴奋在突触处的传递。

2.答案 (1)(特异性)受体 外负内正 静息电位(或外正内负)

(2)实验组(A组和B组)大鼠逃脱时间长于对照组(C组),且梭曼浓度越高,大鼠逃脱时间越长(A组高浓度下,随训练天数增加,逃脱时间先缩短然后延长)

(3)抑制乙酰胆碱酯酶的活性 乙酰胆碱受体的表达量下降

(4)抑制了乙酰胆碱的释放

解析 (1)乙酰胆碱作为神经递质以胞吐的形式释放至突触间隙,经过扩散与突触后膜上的特异性受体结合,使突触后膜Na+通道打开,造成Na+内流,使后膜由静息电位变为外负内正的动作电位。(3)据题表可知,与对照组(C组)相比,实验组(A组和B组)乙酰胆碱酯酶的活性降低、乙酰胆碱受体的表达量降低。(4)突触间隙积累的乙酰胆碱增多,会抑制突触前膜释放乙酰胆碱,以维持神经递质含量的相对稳定。

3.答案 (1)转运分子 突触小体(或突触前膜) 突触间隙 突触后膜

(2)黑盒(黑暗环境) 生理盐水 毒品改变了小鼠位置偏好(由偏爱黑盒变为偏爱白盒),小鼠毒品成瘾

(3)白 短

解析 (2)为了研究成瘾性药物对小鼠位置偏爱的影响,实验组进行了给予毒品处理,对照组应给予生理盐水处理,遵循单一变量原则。与图3对比,图4中小鼠毒品成瘾后,位置偏好发生了改变,由偏爱黑盒变为偏爱白盒。(3)若芋螺毒素对毒品成瘾具有治疗作用,则芋螺毒素处理后的实验组小鼠在白盒停留的时间比未用芋螺毒素的实验组短。

8