22 梦回繁华 2025-2026学年语文统编版八年级上册(学案含答案)

文档属性

| 名称 | 22 梦回繁华 2025-2026学年语文统编版八年级上册(学案含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 748.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

22* 梦回繁华

请认真研读课文,按要求自主或合作完成学习任务,并填写下面的评价表。

表5-8 学习任务完成情况评价表

任务名称 自主完成/合作完成 小组评价 自我评价

学习任务一 快速浏览,梳理说明结构

学习任务二 细读文章,述说阅读感受

学习任务三 深入文字,发现语言奥秘

学习任务四 拓展探究,解开艺术谜题

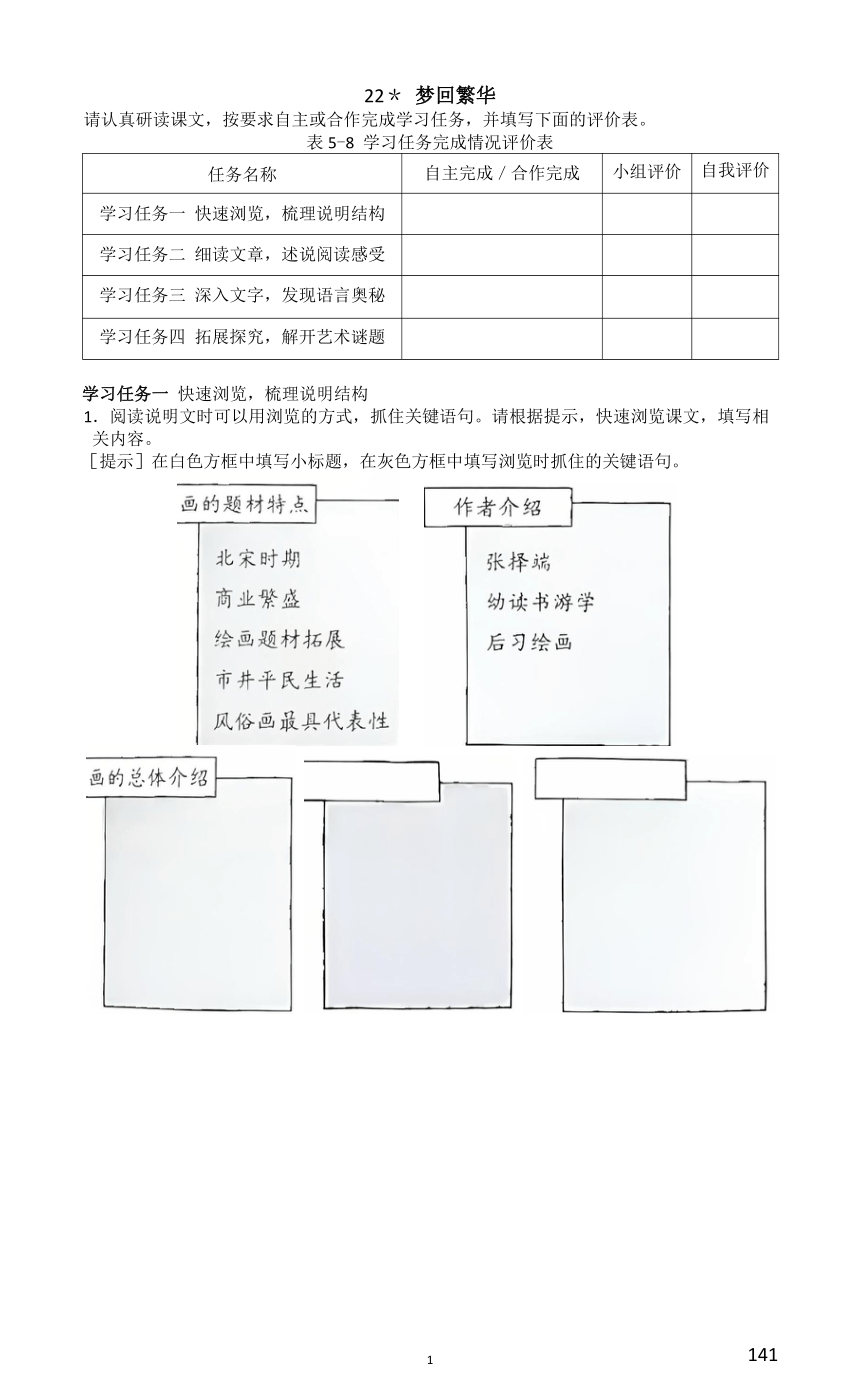

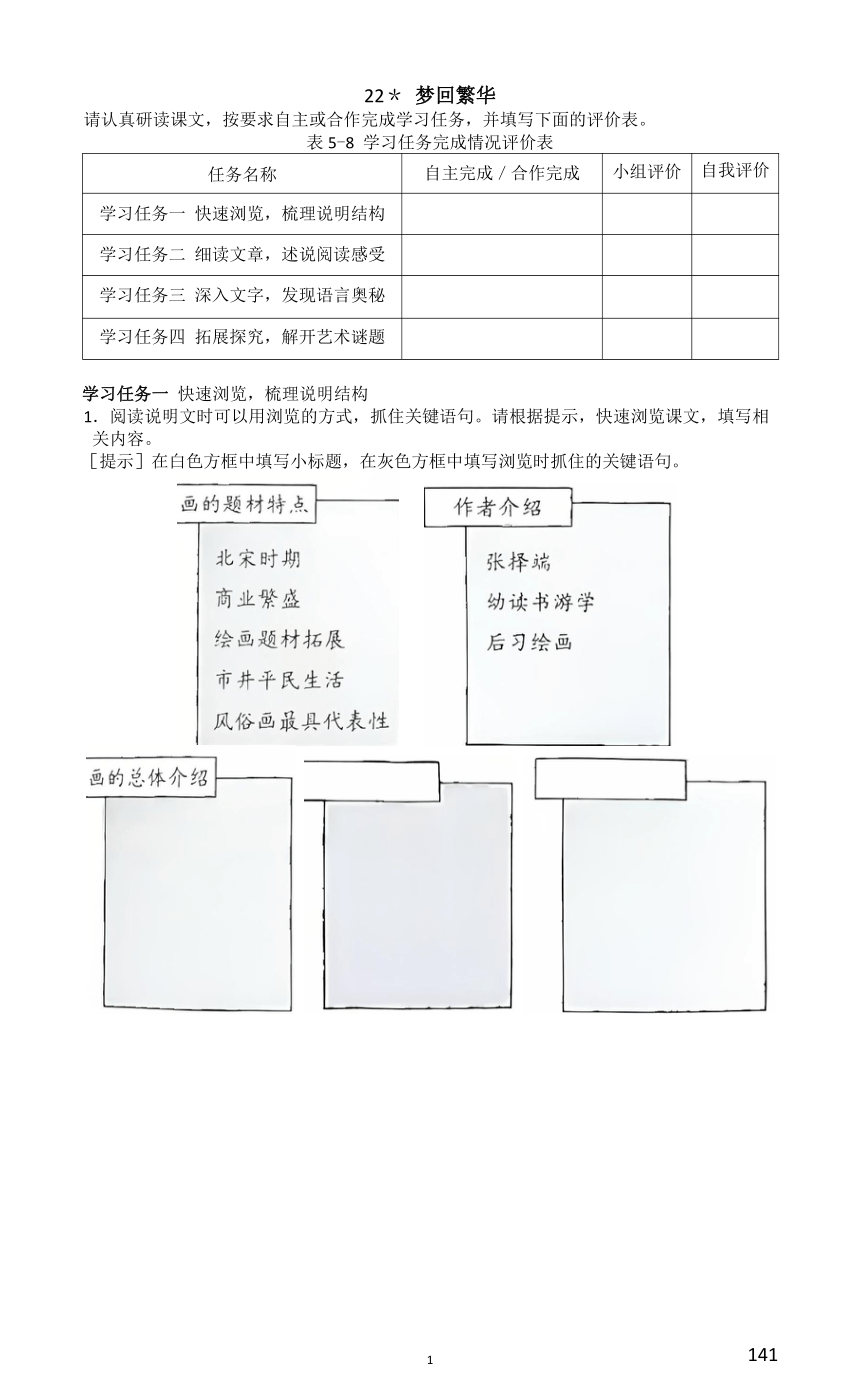

学习任务一 快速浏览,梳理说明结构

1.阅读说明文时可以用浏览的方式,抓住关键语句。请根据提示,快速浏览课文,填写相关内容。

[提示]在白色方框中填写小标题,在灰色方框中填写浏览时抓住的关键语句。

141

学习任务二 细读文章,述说阅读感受

2.课文以《梦回繁华》为题,介绍《清明上河图》这一国宝级画作,描摹北宋时期繁华的市井风情,丰富了人们对当时社会风貌的认识,激发了人们对古代生活的想象。请任选两个角度,仿照示例,在下表中记录阅读感受。

表5-9《梦回繁华》阅读感受

角度 摘录 感受

描摹市井风情的繁华 桥的两端紧连着街市,车水马龙,热闹非凡。 以古人的建筑工艺,要造出如此规模而又结构精美的大桥,没有一定的财力、人力和驱动力是不可能完成的。桥的两端连接着街市,人来人往,买卖兴隆,可见当时的繁华

① ②

了解当时的社会风貌 赶集的乡人驱赶着 往城内送炭的毛驴驮队。 从这句话中我读出了当时的农村和城市的联系。乡人是贫苦而勤劳的,早起赶驴送炭;城市是富庶的,像炭这样的生活物资都实现了规模化供给,城市发展规模宏大,体系完备

③ ④

想象古代人们的生活 近处小路上骑驴而行的则是长途跋涉的行旅。 古人骑着毛驴长途跋涉,一路艰辛可想而知,就算有船只和车马,但大部分古人远行的舒适度不高,行进速度不快,若不足为了生计,这样的长途跋涉有多少人愿意承受

⑤ ⑥

学习任务三 深入文字,发现语言奥秘

3.课文是一篇介绍艺术作品的说明文,有些内容专业性强,不易理解。为了避免内容晦涩难懂,作者运用了各种生动形象的说明方式,带领读者领略作品的魅力。请仿照示例,从下面三句话中选择一句,说说作者是如何将专业、深奥的知识解说得细腻生动的。

【示例】

原句:在进入大道的岔道上,是众多仆从簇拥的轿乘队伍,从插满柳枝的轿顶可知是踏青扫墓归来的权贵。

分析:“簇拥”“插满柳枝”等细节,使读者仿佛身临其境地观察一场气势宏大的贵族出行,作者将静态的画面进行了动态化的处理,将纷杂的细节梳理清晰,用文字帮助读者理解绘画。

原句:①整个长卷犹如一部乐章,由慢板、柔板,逐渐进入快板、紧板,转而进入尾声,留下无尽的回味。

②疏林薄雾,农舍田畴,春寒料峭,赶集的乡人驱赶着往城内送炭的毛驴驮队。

③巨大的漕船,舳舻相接,忙碌的船工从停泊在河边的粮船上卸下沉重的粮包,纤夫们拖着船逆水行驶,一片繁忙景象。

我选择第 句。分析:

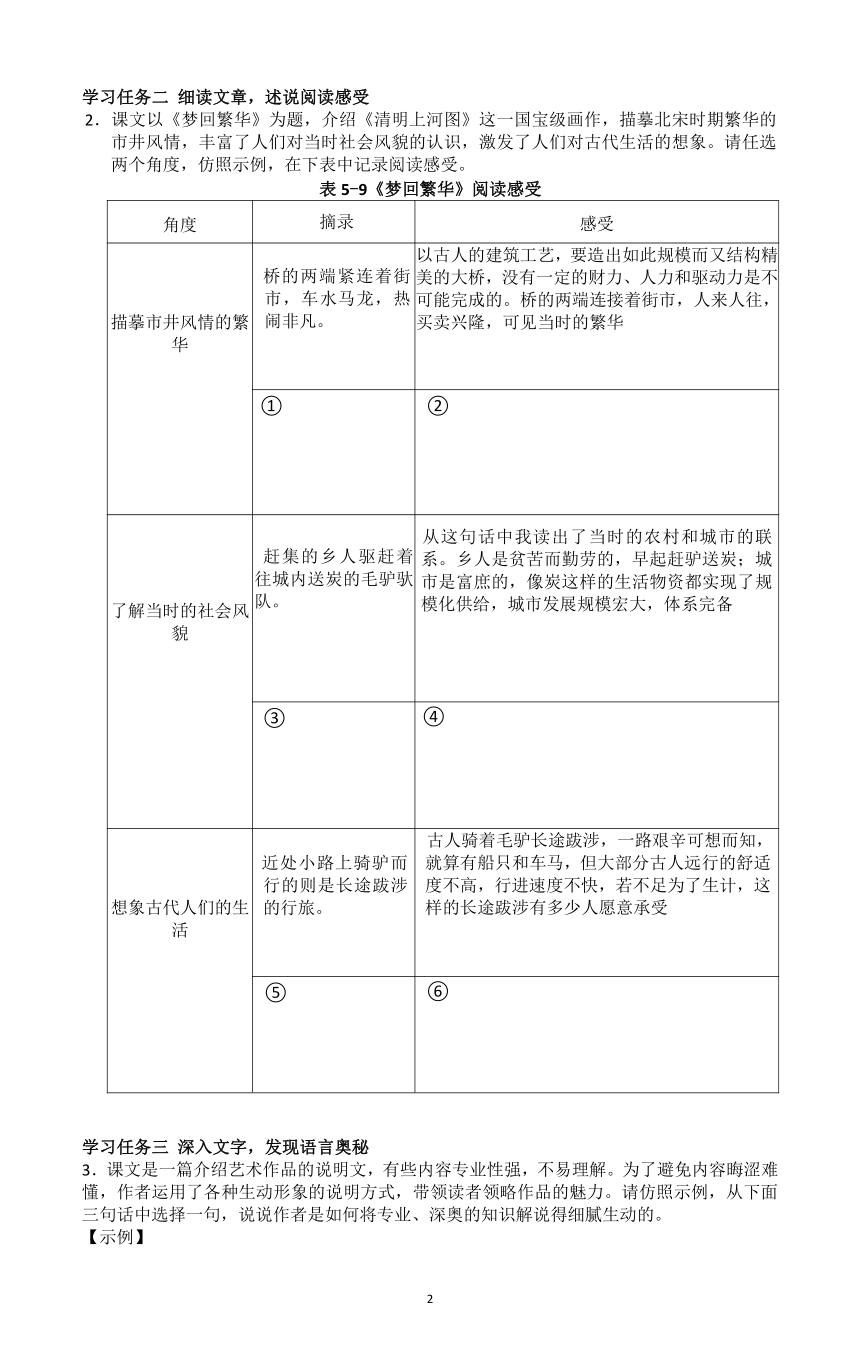

4*.课文说明生动,语言简练、典雅而富有韵味,这与运用了大量四字短语不无关系。为了发现四字短语运用的奥秘,老师用一处原文做了“文字实验”。请根据课文内容,帮助老师一起完成这次“文字实验”,并说说你的发现。

四字短语“文字实验”

(1)实验材料:《梦回繁华》第4段“在高大雄伟的……无所不备”

(2)实验方法:重构、类比、发现

实验现象:见图5-6

图5-6 四字短语“文字实验”

(4)实验发现:

学习任务四 拓展探究,解开艺术谜题

5.小语在阅读课后“阅读提示”推荐阅读的《<清明上河图>的故事》时发现,以“清明上河图”为题材的画卷有各种版本,他对宋朝版本和清朝版本的异同很感兴趣。仔细阅读小语摘录的三则笔记,结合课文内容,帮助小语判断他所查到的《清明上河图》中哪一幅是宋本,哪一幅是清院本,并说明理由。

【笔记一】

清院本是宫廷画家的奉旨之作,出于粉饰太平的需要,老百姓对街上出现的皇家运输车、官轿、官骑以及河面上运行的御船、官船等,都采取了恭让的态度,没有出现任何矛盾纠纷,画中官民之间、贫富之间相安无事、其乐融融。宋本决不回避官与民或官与官之间的矛盾,透过这个表面现象,不难窥探出北宋末年潜藏着一定的社会危机。画中的仕宦们个个养尊处优,世俗百姓过的却是一种辛劳忙碌的生活。张择端绘制该图略有潜在的政治用意,他是在有选择地表现当时街头的社会生活,而不是从自然主义的角度去观察社会、罗列现象。

【笔记二】

宋本讲求表现人物活动中极其严峻、激烈的矛盾冲突,并且显得十分惊险,特别是虹桥上下表现得尤为突出:来不及放下桅杆的大船即将与虹桥相撞,引得两岸百姓惊呼不已,桥上的轿、马及行人也为争道而发生纠纷,形成了立体交叉的综合性矛盾。而清院本的虹桥上下,基本上是相安无事的人流和车船,偶尔出现的争斗也只是个人之间的矛盾而已。

【笔记三】

宋本绘有大小五百五十多人,只绘有少数几个兵卒,其中竟然没有一个像样的兵!在该有兵的地方竟无一人把守。城墙上没有任何城防工事,连射箭的城垛也没有,甚至连虚设的城防都取消了。在清院本里,一进城门的左侧屋宇是城防机构所在,有重兵把守,而在宋本里的同样位置,居然是一家商铺,老板正在验货,账房在记账。从画面上看,整个汴京正沉浸在浓厚的商贸气氛中,完全是一座不设防的都城。这真实地反映了徽宗初期已日渐衰败的军事实力和日趋淡薄的防范意识。

图5-7《清明上河图》不同版本对比

6*.阅读《《清明上河图>的故事》,查阅相关资料,结合小语的笔记,帮助他解开心中的疑惑:同是《清明上河图》,不同作者的创作目的有何不同?

答案

(小标题)[示例]详写画面内容 画的特点、价值 关键语句略。

2.[示例]①巨大的漕船,舳舻相接,忙碌的船工从停泊在河边的粮船上卸下沉重的粮包,纤夫们拖着船逆水行驶,一片繁忙景象。 ②运粮的船只巨大、繁多,粮包沉重,船工和纤夫工作辛 劳而繁忙,从中可以感受到一个王朝都城的宏大与繁华 ③在进入大道的岔道上,是众多仆从簇 拥的轿乘队伍,从插满柳枝的轿顶可知是踏青扫墓归来的权贵。 ④在北宋,清明节扫墓,富贵人家又是轿队出行,又是插满柳枝,可见他们对清明节非常看重 ⑤在高大雄伟的城楼两侧,街 道纵横,房屋林立,茶坊、酒肆、脚店、肉铺、寺观、公厕等一应俱全。 ⑥想象古代人的日常生活, 走在繁华的大街上,品品茶、喝喝酒,有小客店可供休息,还有寺庙,甚至有公厕,何等惬意,不过 只有富人才能过上这样的生活,穷人恐怕得忙于生计

3.[示例一]① 用音乐来比喻绘画,将复杂深奥的绘画审美转变成生动、直白的音乐欣赏, 说明了《清明上河图》画面节奏感强的特点,帮助读者理解绘画审美的专业内容。 [示例二]② 用凝练生动的语言将静态生动的画面转变成动态的、充满细节的活动场景,使读者仿佛看到了《清明上河图》中汴京近郊清幽静美的景色,形象典雅,意蕴无穷。 [示例三]③ 漕船是巨大而 首尾相接的,船工卸下粮包,纤夫们拖着船逆水行驶,作者描写细腻,将静态的画面描绘成动态的 场景,丰富了读者的想象,有助于读者理解作品。

4*. (3) ①各类店铺经营 ②应有尽有 ③摩肩接踵 络绎不绝 士农工商 男女老少 各行各业 ④略。(用意思相同、结构不同的四字短语作结语即可) (4)[示例]作者在描写人物 繁多、场景复杂的内容时,先将内容进行合理分类,再用四字短语进行铺陈性的描述,最后用意思 相同、结构不同的四字短语作为结语。这样,不仅描绘出市井的热闹繁华,而且使文章语言典雅 而富有韵味。

5.[示例]A和D是宋本,B和C是清院本。因为同是虹桥上下,A图大船与桥更近,桥上的 百姓惊呼不已,更能表现出船和桥有相撞并引起纠纷的可能。而B图接应船的人在桥的下面一 层,桥栏杆边被店铺占满且并无围观助阵的路人,虹桥上下相安无事。D图城门边没有官兵把 守,城墙没有任何防御工事,进城门有一家商铺,而C图城门左侧屋宇是重兵把守的城防机构。

6*.[示例]张择端以现实主义的精神和悲天悯人的意识为皇帝绘制《清明上河图》,特意表 现出一些大的矛盾冲突,象征着错综复杂的社会矛盾,还描绘了全城无军事防范的情况,希望朝 廷能意识到潜在的危机。而清院本则从正面表现了当时社会商贸的繁华和军力的强盛,因为是宫廷画家奉旨之作,有竭力粉饰太平、取悦朝廷之意。

请认真研读课文,按要求自主或合作完成学习任务,并填写下面的评价表。

表5-8 学习任务完成情况评价表

任务名称 自主完成/合作完成 小组评价 自我评价

学习任务一 快速浏览,梳理说明结构

学习任务二 细读文章,述说阅读感受

学习任务三 深入文字,发现语言奥秘

学习任务四 拓展探究,解开艺术谜题

学习任务一 快速浏览,梳理说明结构

1.阅读说明文时可以用浏览的方式,抓住关键语句。请根据提示,快速浏览课文,填写相关内容。

[提示]在白色方框中填写小标题,在灰色方框中填写浏览时抓住的关键语句。

141

学习任务二 细读文章,述说阅读感受

2.课文以《梦回繁华》为题,介绍《清明上河图》这一国宝级画作,描摹北宋时期繁华的市井风情,丰富了人们对当时社会风貌的认识,激发了人们对古代生活的想象。请任选两个角度,仿照示例,在下表中记录阅读感受。

表5-9《梦回繁华》阅读感受

角度 摘录 感受

描摹市井风情的繁华 桥的两端紧连着街市,车水马龙,热闹非凡。 以古人的建筑工艺,要造出如此规模而又结构精美的大桥,没有一定的财力、人力和驱动力是不可能完成的。桥的两端连接着街市,人来人往,买卖兴隆,可见当时的繁华

① ②

了解当时的社会风貌 赶集的乡人驱赶着 往城内送炭的毛驴驮队。 从这句话中我读出了当时的农村和城市的联系。乡人是贫苦而勤劳的,早起赶驴送炭;城市是富庶的,像炭这样的生活物资都实现了规模化供给,城市发展规模宏大,体系完备

③ ④

想象古代人们的生活 近处小路上骑驴而行的则是长途跋涉的行旅。 古人骑着毛驴长途跋涉,一路艰辛可想而知,就算有船只和车马,但大部分古人远行的舒适度不高,行进速度不快,若不足为了生计,这样的长途跋涉有多少人愿意承受

⑤ ⑥

学习任务三 深入文字,发现语言奥秘

3.课文是一篇介绍艺术作品的说明文,有些内容专业性强,不易理解。为了避免内容晦涩难懂,作者运用了各种生动形象的说明方式,带领读者领略作品的魅力。请仿照示例,从下面三句话中选择一句,说说作者是如何将专业、深奥的知识解说得细腻生动的。

【示例】

原句:在进入大道的岔道上,是众多仆从簇拥的轿乘队伍,从插满柳枝的轿顶可知是踏青扫墓归来的权贵。

分析:“簇拥”“插满柳枝”等细节,使读者仿佛身临其境地观察一场气势宏大的贵族出行,作者将静态的画面进行了动态化的处理,将纷杂的细节梳理清晰,用文字帮助读者理解绘画。

原句:①整个长卷犹如一部乐章,由慢板、柔板,逐渐进入快板、紧板,转而进入尾声,留下无尽的回味。

②疏林薄雾,农舍田畴,春寒料峭,赶集的乡人驱赶着往城内送炭的毛驴驮队。

③巨大的漕船,舳舻相接,忙碌的船工从停泊在河边的粮船上卸下沉重的粮包,纤夫们拖着船逆水行驶,一片繁忙景象。

我选择第 句。分析:

4*.课文说明生动,语言简练、典雅而富有韵味,这与运用了大量四字短语不无关系。为了发现四字短语运用的奥秘,老师用一处原文做了“文字实验”。请根据课文内容,帮助老师一起完成这次“文字实验”,并说说你的发现。

四字短语“文字实验”

(1)实验材料:《梦回繁华》第4段“在高大雄伟的……无所不备”

(2)实验方法:重构、类比、发现

实验现象:见图5-6

图5-6 四字短语“文字实验”

(4)实验发现:

学习任务四 拓展探究,解开艺术谜题

5.小语在阅读课后“阅读提示”推荐阅读的《<清明上河图>的故事》时发现,以“清明上河图”为题材的画卷有各种版本,他对宋朝版本和清朝版本的异同很感兴趣。仔细阅读小语摘录的三则笔记,结合课文内容,帮助小语判断他所查到的《清明上河图》中哪一幅是宋本,哪一幅是清院本,并说明理由。

【笔记一】

清院本是宫廷画家的奉旨之作,出于粉饰太平的需要,老百姓对街上出现的皇家运输车、官轿、官骑以及河面上运行的御船、官船等,都采取了恭让的态度,没有出现任何矛盾纠纷,画中官民之间、贫富之间相安无事、其乐融融。宋本决不回避官与民或官与官之间的矛盾,透过这个表面现象,不难窥探出北宋末年潜藏着一定的社会危机。画中的仕宦们个个养尊处优,世俗百姓过的却是一种辛劳忙碌的生活。张择端绘制该图略有潜在的政治用意,他是在有选择地表现当时街头的社会生活,而不是从自然主义的角度去观察社会、罗列现象。

【笔记二】

宋本讲求表现人物活动中极其严峻、激烈的矛盾冲突,并且显得十分惊险,特别是虹桥上下表现得尤为突出:来不及放下桅杆的大船即将与虹桥相撞,引得两岸百姓惊呼不已,桥上的轿、马及行人也为争道而发生纠纷,形成了立体交叉的综合性矛盾。而清院本的虹桥上下,基本上是相安无事的人流和车船,偶尔出现的争斗也只是个人之间的矛盾而已。

【笔记三】

宋本绘有大小五百五十多人,只绘有少数几个兵卒,其中竟然没有一个像样的兵!在该有兵的地方竟无一人把守。城墙上没有任何城防工事,连射箭的城垛也没有,甚至连虚设的城防都取消了。在清院本里,一进城门的左侧屋宇是城防机构所在,有重兵把守,而在宋本里的同样位置,居然是一家商铺,老板正在验货,账房在记账。从画面上看,整个汴京正沉浸在浓厚的商贸气氛中,完全是一座不设防的都城。这真实地反映了徽宗初期已日渐衰败的军事实力和日趋淡薄的防范意识。

图5-7《清明上河图》不同版本对比

6*.阅读《《清明上河图>的故事》,查阅相关资料,结合小语的笔记,帮助他解开心中的疑惑:同是《清明上河图》,不同作者的创作目的有何不同?

答案

(小标题)[示例]详写画面内容 画的特点、价值 关键语句略。

2.[示例]①巨大的漕船,舳舻相接,忙碌的船工从停泊在河边的粮船上卸下沉重的粮包,纤夫们拖着船逆水行驶,一片繁忙景象。 ②运粮的船只巨大、繁多,粮包沉重,船工和纤夫工作辛 劳而繁忙,从中可以感受到一个王朝都城的宏大与繁华 ③在进入大道的岔道上,是众多仆从簇 拥的轿乘队伍,从插满柳枝的轿顶可知是踏青扫墓归来的权贵。 ④在北宋,清明节扫墓,富贵人家又是轿队出行,又是插满柳枝,可见他们对清明节非常看重 ⑤在高大雄伟的城楼两侧,街 道纵横,房屋林立,茶坊、酒肆、脚店、肉铺、寺观、公厕等一应俱全。 ⑥想象古代人的日常生活, 走在繁华的大街上,品品茶、喝喝酒,有小客店可供休息,还有寺庙,甚至有公厕,何等惬意,不过 只有富人才能过上这样的生活,穷人恐怕得忙于生计

3.[示例一]① 用音乐来比喻绘画,将复杂深奥的绘画审美转变成生动、直白的音乐欣赏, 说明了《清明上河图》画面节奏感强的特点,帮助读者理解绘画审美的专业内容。 [示例二]② 用凝练生动的语言将静态生动的画面转变成动态的、充满细节的活动场景,使读者仿佛看到了《清明上河图》中汴京近郊清幽静美的景色,形象典雅,意蕴无穷。 [示例三]③ 漕船是巨大而 首尾相接的,船工卸下粮包,纤夫们拖着船逆水行驶,作者描写细腻,将静态的画面描绘成动态的 场景,丰富了读者的想象,有助于读者理解作品。

4*. (3) ①各类店铺经营 ②应有尽有 ③摩肩接踵 络绎不绝 士农工商 男女老少 各行各业 ④略。(用意思相同、结构不同的四字短语作结语即可) (4)[示例]作者在描写人物 繁多、场景复杂的内容时,先将内容进行合理分类,再用四字短语进行铺陈性的描述,最后用意思 相同、结构不同的四字短语作为结语。这样,不仅描绘出市井的热闹繁华,而且使文章语言典雅 而富有韵味。

5.[示例]A和D是宋本,B和C是清院本。因为同是虹桥上下,A图大船与桥更近,桥上的 百姓惊呼不已,更能表现出船和桥有相撞并引起纠纷的可能。而B图接应船的人在桥的下面一 层,桥栏杆边被店铺占满且并无围观助阵的路人,虹桥上下相安无事。D图城门边没有官兵把 守,城墙没有任何防御工事,进城门有一家商铺,而C图城门左侧屋宇是重兵把守的城防机构。

6*.[示例]张择端以现实主义的精神和悲天悯人的意识为皇帝绘制《清明上河图》,特意表 现出一些大的矛盾冲突,象征着错综复杂的社会矛盾,还描绘了全城无军事防范的情况,希望朝 廷能意识到潜在的危机。而清院本则从正面表现了当时社会商贸的繁华和军力的强盛,因为是宫廷画家奉旨之作,有竭力粉饰太平、取悦朝廷之意。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读