【增分测评卷】第一章 种群(含解析)-《精讲精练》26版高中同步新教材生物浙科版选择性必修2

文档属性

| 名称 | 【增分测评卷】第一章 种群(含解析)-《精讲精练》26版高中同步新教材生物浙科版选择性必修2 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 706.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙科版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-08 14:56:16 | ||

图片预览

文档简介

(

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第一章 种群

全卷满分100分 考试用时90分钟

一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中,只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

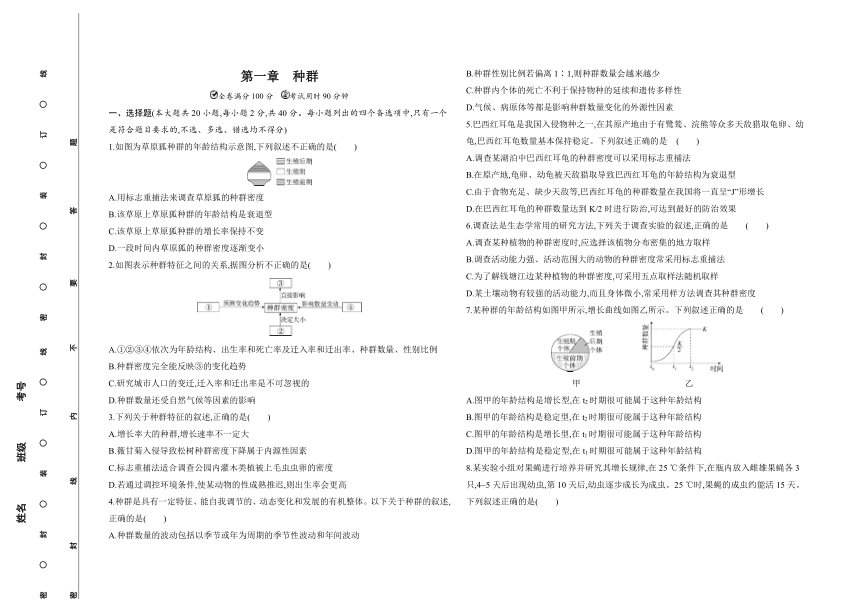

1.如图为草原狐种群的年龄结构示意图,下列叙述不正确的是( )

A.用标志重捕法来调查草原狐的种群密度

B.该草原上草原狐种群的年龄结构是衰退型

C.该草原上草原狐种群的增长率保持不变

D.一段时间内草原狐的种群密度逐渐变小

2.如图表示种群特征之间的关系,据图分析不正确的是( )

A.①②③④依次为年龄结构、出生率和死亡率及迁入率和迁出率、种群数量、性别比例

B.种群密度完全能反映③的变化趋势

C.研究城市人口的变迁,迁入率和迁出率是不可忽视的

D.种群数量还受自然气候等因素的影响

3.下列关于种群特征的叙述,正确的是( )

A.增长率大的种群,增长速率不一定大

B.薇甘菊入侵导致松树种群密度下降属于内源性因素

C.标志重捕法适合调查公园内灌木类植被上毛虫虫卵的密度

D.若通过调控环境条件,使某动物的性成熟推迟,则出生率会更高

4.种群是具有一定特征、能自我调节的、动态变化和发展的有机整体。以下关于种群的叙述,正确的是( )

A.种群数量的波动包括以季节或年为周期的季节性波动和年间波动

B.种群性别比例若偏离1∶1,则种群数量会越来越少

C.种群内个体的死亡不利于保持物种的延续和遗传多样性

D.气候、病原体等都是影响种群数量变化的外源性因素

5.巴西红耳龟是我国入侵物种之一,在其原产地由于有鹭鸶、浣熊等众多天敌猎取龟卵、幼龟,巴西红耳龟数量基本保持稳定。下列叙述正确的是 ( )

A.调查某湖泊中巴西红耳龟的种群密度可以采用标志重捕法

B.在原产地,龟卵、幼龟被天敌猎取导致巴西红耳龟的年龄结构为衰退型

C.由于食物充足、缺少天敌等,巴西红耳龟的种群数量在我国将一直呈“J”形增长

D.在巴西红耳龟的种群数量达到K/2时进行防治,可达到最好的防治效果

6.调查法是生态学常用的研究方法,下列关于调查实验的叙述,正确的是 ( )

A.调查某种植物的种群密度时,应选择该植物分布密集的地方取样

B.调查活动能力强、活动范围大的动物的种群密度常采用标志重捕法

C.为了解钱塘江边某种植物的种群密度,可采用五点取样法随机取样

D.某土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,常采用样方法调查其种群密度

7.某种群的年龄结构如图甲所示,增长曲线如图乙所示。下列叙述正确的是 ( )

甲 乙

A.图甲的年龄结构是增长型,在t2时期很可能属于这种年龄结构

B.图甲的年龄结构是稳定型,在t2时期很可能属于这种年龄结构

C.图甲的年龄结构是增长型,在t1时期很可能属于这种年龄结构

D.图甲的年龄结构是稳定型,在t1时期很可能属于这种年龄结构

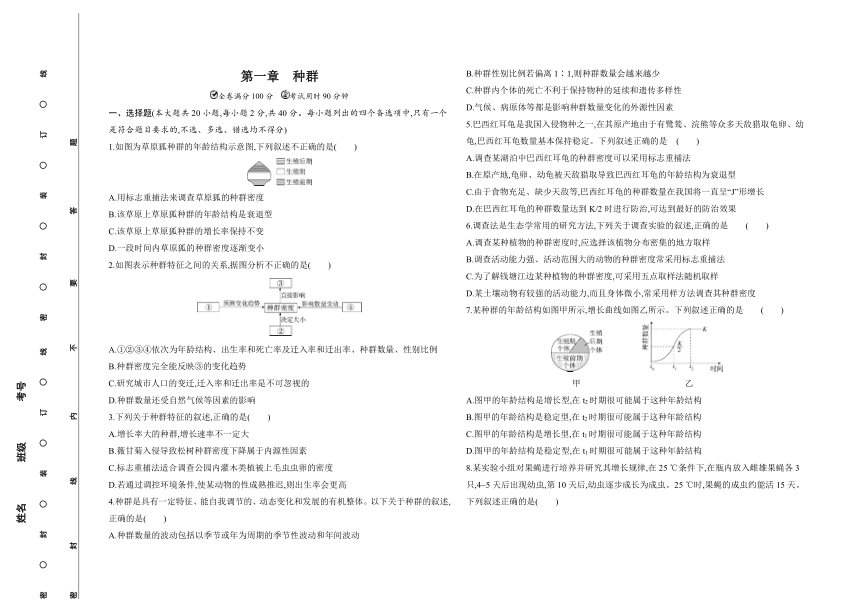

8.某实验小组对果蝇进行培养并研究其增长规律,在25 ℃条件下,在瓶内放入雌雄果蝇各3只,4~5天后出现幼虫,第10天后,幼虫逐步成长为成虫。25 ℃时,果蝇的成虫约能活15天。下列叙述正确的是( )

A.0~10天瓶内果蝇种群数量保持不变

B.据图判断,第26天左右达到该种群的环境容纳量

C.实验初始果蝇增长较慢的原因是受到食物和空间的限制

D.第26天后果蝇种群数量下降的主要原因是大量成虫达到生理寿命

阅读下列材料,完成第9、10题。

人们将绵羊引入某海岛后,种群数量变化曲线如图所示。

9.1860年以后,绵羊数量基本稳定。下列叙述正确的是( )

A.1860年后,某些年份的种群自然增长率可能是负值

B.1860年种群数量达到K值,种内竞争最小

C.1860年后,种群的年龄结构表现为增长型与衰退型交替出现

D.若初始引入的绵羊数量加倍,则1860年能达到的种群数量也会加倍

10.影响绵羊种群数量的因素有很多,下列叙述错误的是( )

A.传染病属于生物因素

B.食物属于非生物因素

C.当地的年降水量属于外源性因素

D.羊群的领域行为属于内源性因素

11.在某森林的固定位置和固定时间,用固定数量鸟笼捕捉的方法统计大山雀种群数量,连续10年内得到如图所示的曲线(图中λ=当年种群数量/前一年种群数量)。下列叙述错误的是( )

A.第2年末到第6年末,大山雀种群的年龄结构不都为衰退型

B.因放置鸟笼的位置固定,此种群数量的调查方法为样方法

C.10年内,第4年末的种群数量最大

D.第8年末大山雀数量达到最低,此后保持相对稳定

12.图中甲、乙为同一群落中的两个种群,曲线表示δ(δ=出生率/死亡率)随时间的变化,下列叙述正确的是( )

A.t1和t4时刻乙种群的种群密度相同

B.t2时刻甲、乙种群的自然增长率一定相同

C.t2和t3时刻乙种群的自然增长率一定相同

D.t2~t4甲种群的种群密度先上升后下降

13.某池塘内草鱼种群增长速率的变化规律如图所示。下列有关叙述正确的是( )

A.T2和T4时草鱼种群数量相等且都将逐渐上升

B.可通过标志重捕法准确掌握该池塘内的草鱼数量

C.增加饵料的投放,池塘草鱼的环境容纳量会有所增大

D.为保证最大经济效益可在T2时收获一定量的草鱼

14.下图为1932~1962年英国甲、乙两地某种苍鹭的数量相对值变化曲线。下列叙述错误的是( )

A.甲、乙两地苍鹭种群的数量波动都为非周期性波动

B.苍鹭种群的性别比例通过影响其出生率和死亡率来影响其种群密度

C.甲、乙两地苍鹭种群间存在地理隔离,但不存在生殖隔离

D.30年间乙地苍鹭种群数量保持相对稳定,但年龄结构可能存在变化

15.研究人员用样方法调查了某地8年期间不同发育阶段的北点地梅(一年生草本植物)的种群数量变化,结果如图所示。下列分析错误的是( )

A.统计种群密度时,不需要去掉采集数据的最大值、最小值

B.1968~1973年,种子萌发至幼苗阶段植株的死亡率较高

C.不同年份的成年植株数量变化小,种群年龄结构为稳定型

D.北点地梅的种群数量变化呈现明显的季节消长规律

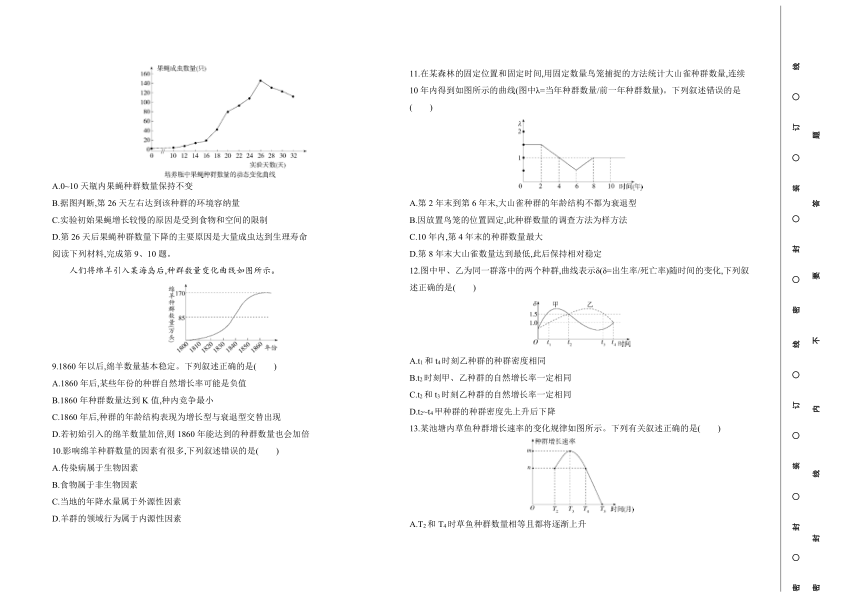

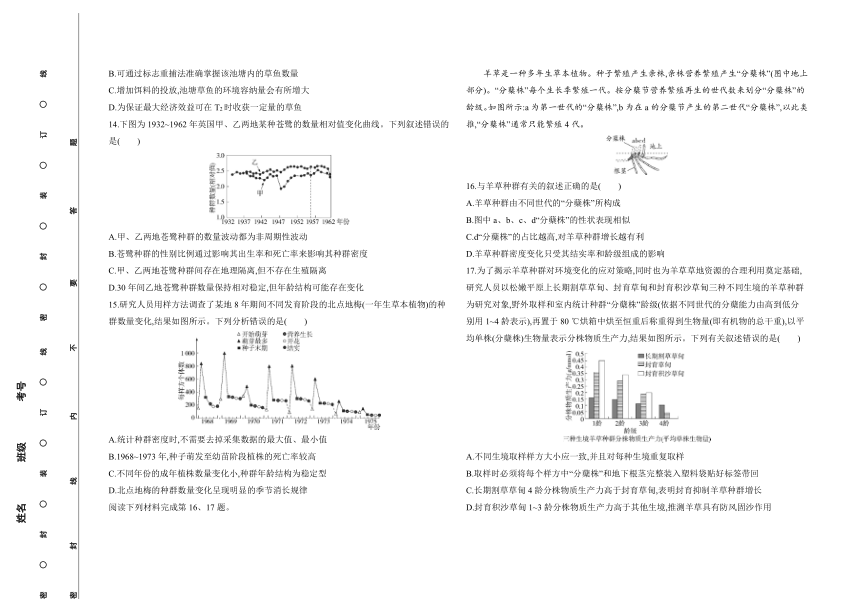

阅读下列材料完成第16、17题。

羊草是一种多年生草本植物。种子繁殖产生亲株,亲株营养繁殖产生“分蘖株”(图中地上部分)。“分蘖株”每个生长季繁殖一代。按分蘖节营养繁殖再生的世代数来划分“分蘖株”的龄级。如图所示:a为第一世代的“分蘖株”,b为在a的分蘖节产生的第二世代“分蘖株”,以此类推,“分蘖株”通常只能繁殖4代。

16.与羊草种群有关的叙述正确的是( )

A.羊草种群由不同世代的“分蘖株”所构成

B.图中a、b、c、d“分蘖株”的性状表现相似

C.d“分蘖株”的占比越高,对羊草种群增长越有利

D.羊草种群密度变化只受其结实率和龄级组成的影响

17.为了揭示羊草种群对环境变化的应对策略,同时也为羊草草地资源的合理利用奠定基础,研究人员以松嫩平原上长期割草草甸、封育草甸和封育积沙草甸三种不同生境的羊草种群为研究对象,野外取样和室内统计种群“分蘖株”龄级(依据不同世代的分蘖能力由高到低分别用1~4龄表示),再置于80 ℃烘箱中烘至恒重后称重得到生物量(即有机物的总干重),以平均单株(分蘖株)生物量表示分株物质生产力,结果如图所示。下列有关叙述错误的是( )

A.不同生境取样样方大小应一致,并且对每种生境重复取样

B.取样时必须将每个样方中“分蘖株”和地下根茎完整装入塑料袋贴好标签带回

C.长期割草草甸4龄分株物质生产力高于封育草甸,表明封育抑制羊草种群增长

D.封育积沙草甸1~3龄分株物质生产力高于其他生境,推测羊草具有防风固沙作用

18.大蚂蚁和小蚂蚁生活在某地相邻的两个区域。研究者在这两个蚂蚁种群生活区域的接触地带设4种处理区,各处理区均设7个10 m×10 m的观测点,每个观测点中设有均匀分布的25处小蚂蚁诱饵投放点。在开始实验后的第1天和第85天时分别统计诱饵上小蚂蚁的出现率并进行比较,结果见表。

处理区 小蚂蚁出现率的变化/%

定时灌溉 不驱走大蚂蚁 增加35

驱走大蚂蚁 增加70

不灌溉 不驱走大蚂蚁 减少10

驱走大蚂蚁 减少2

对本研究的实验方法和结果分析,表述错误的是( )

A.小蚂蚁抑制大蚂蚁的数量增长

B.采集实验数据的方法是样方法

C.大蚂蚁影响小蚂蚁的活动范围

D.土壤含水量影响小蚂蚁的活动范围

19.科研小组对某地甲、乙两个种群的数量进行了多年的跟踪调查,并研究/Nt随时间的变化趋势,结果如图所示(Nt表示第t年该种群的数量)。下列分析正确的是( )

A.甲种群在O~t3段的年龄结构为增长型

B.乙种群在O~t1段的种群数量呈“J”形增长

C.乙种群在t2时数量最少

D.甲种群在t3后数量相对稳定,可能是生存条件得到了改善

20.蝗虫在20 ℃以上经过35天左右即可完成从卵到幼虫再到成虫的发育过程。2020年东非地区蝗灾肆虐时,有国家从我国引进鸭子专门用来吞食卵和活动范围小的幼虫。下列叙述错误的是( )

A.引用鸭子防治蝗虫属于生物防治

B.蝗灾肆虐时蝗虫的种群增长方式为“J”形增长

C.调查蝗虫的种群密度不能采用标志重捕法

D.温度属于影响蝗虫种群数量的外源性因素

二、非选择题(本大题共5小题,共60分)

21.(10分)种群密度的调查是研究种群的重要内容,请回答以下与种群数量的调查有关的问题。

(1)某生物课外兴趣小组采用了样方法对校园的某种植物进行了种群密度调查。取样的关键是要注意 。一共选取5个样方,种群密度分别是N1株/m2、N2株/m2、N3株/m2、N4株/m2、N5株/m2,则该植物的种群密度约为 株/m2。

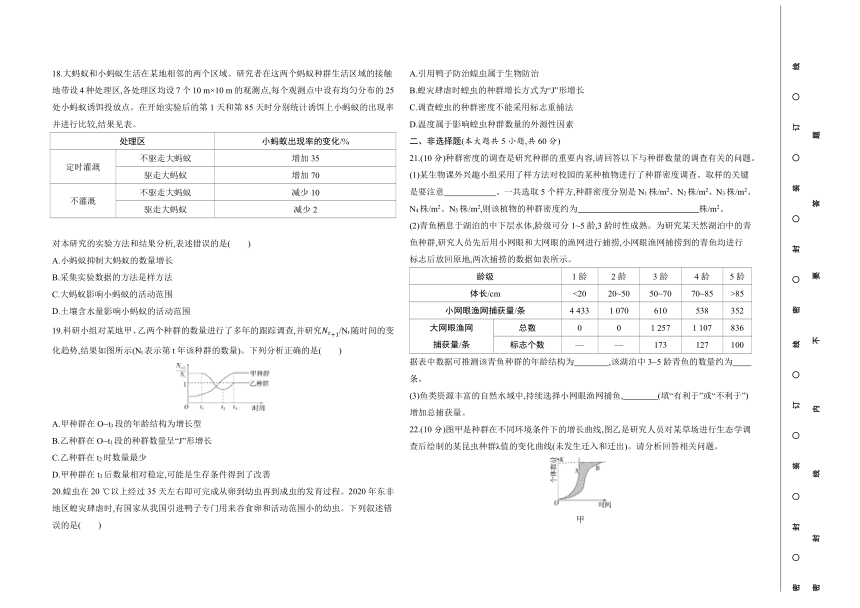

(2)青鱼栖息于湖泊的中下层水体,龄级可分1~5龄,3龄时性成熟。为研究某天然湖泊中的青鱼种群,研究人员先后用小网眼和大网眼的渔网进行捕捞,小网眼渔网捕捞到的青鱼均进行标志后放回原地,两次捕捞的数据如表所示。

龄级 1龄 2龄 3龄 4龄 5龄

体长/cm <20 20~50 50~70 70~85 >85

小网眼渔网捕获量/条 4 433 1 070 610 538 352

大网眼渔网 捕获量/条 总数 0 0 1 257 1 107 836

标志个数 — — 173 127 100

据表中数据可推测该青鱼种群的年龄结构为 ,该湖泊中3~5龄青鱼的数量约为 条。

(3)鱼类资源丰富的自然水域中,持续选择小网眼渔网捕鱼, (填“有利于”或“不利于”)增加总捕获量。

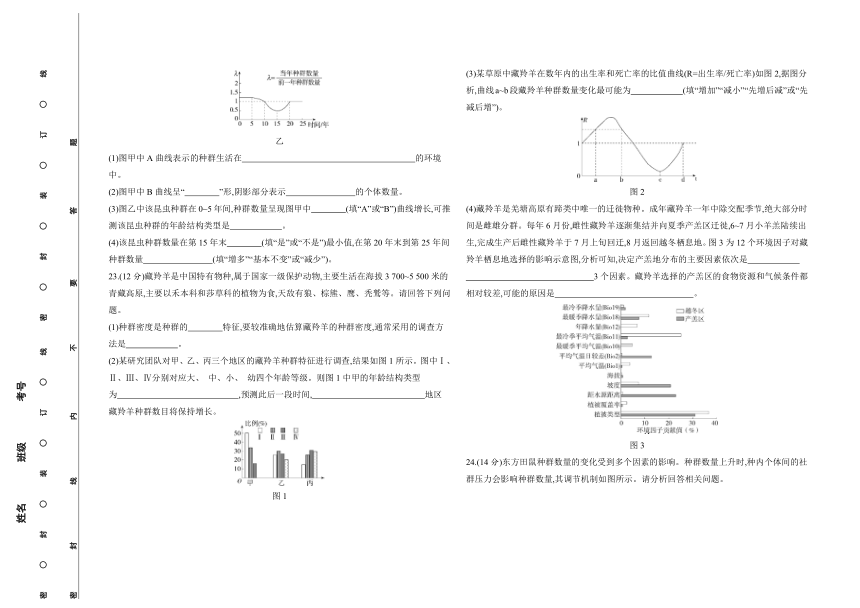

22.(10分)图甲是种群在不同环境条件下的增长曲线,图乙是研究人员对某草场进行生态学调查后绘制的某昆虫种群λ值的变化曲线(未发生迁入和迁出)。请分析回答相关问题。

甲

乙

(1)图甲中A曲线表示的种群生活在 的环境中。

(2)图甲中B曲线呈“ ”形,阴影部分表示 的个体数量。

(3)图乙中该昆虫种群在0~5年间,种群数量呈现图甲中 (填“A”或“B”)曲线增长,可推测该昆虫种群的年龄结构类型是 。

(4)该昆虫种群数量在第15年末 (填“是”或“不是”)最小值,在第20年末到第25年间种群数量 (填“增多”“基本不变”或“减少”)。

23.(12分)藏羚羊是中国特有物种,属于国家一级保护动物,主要生活在海拔3 700~5 500米的青藏高原,主要以禾本科和莎草科的植物为食,天敌有狼、棕熊、鹰、秃鹫等。请回答下列问题。

(1)种群密度是种群的 特征,要较准确地估算藏羚羊的种群密度,通常采用的调查方法是 。

(2)某研究团队对甲、乙、丙三个地区的藏羚羊种群特征进行调查,结果如图1所示。图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别对应大、 中、小、 幼四个年龄等级。则图1中甲的年龄结构类型为 ,预测此后一段时间, 地区藏羚羊种群数目将保持增长。

图1

(3)某草原中藏羚羊在数年内的出生率和死亡率的比值曲线(R=出生率/死亡率)如图2,据图分析,曲线a~b段藏羚羊种群数量变化最可能为 (填“增加”“减小”“先增后减”或“先减后增”)。

图2

(4)藏羚羊是羌塘高原有蹄类中唯一的迁徙物种。成年藏羚羊一年中除交配季节,绝大部分时间是雌雄分群。每年6月份,雌性藏羚羊逐渐集结并向夏季产羔区迁徙,6~7月小羊羔陆续出生,完成生产后雌性藏羚羊于7月上旬回迁,8月返回越冬栖息地。图3为12个环境因子对藏羚羊栖息地选择的影响示意图,分析可知,决定产羔地分布的主要因素依次是 3个因素。藏羚羊选择的产羔区的食物资源和气候条件都相对较差,可能的原因是 。

图3

24.(14分)东方田鼠种群数量的变化受到多个因素的影响。种群数量上升时,种内个体间的社群压力会影响种群数量,其调节机制如图所示。请分析回答相关问题。

(1)社群压力作用于下丘脑通过传出神经作用于 细胞,使其分泌的激素 (填“增加”或“减少”),导致东方田鼠低血糖、休克。

(2)社群压力导致生长代谢障碍,从而使 细胞产生的抗体减少,抵抗力降低。

(3)社群压力使垂体产生的 减少进而影响生物的繁殖能力。

(4)综上所述,种群数量过多时,可通过 调节方式,直接影响种群的 ,使种群数量减少。

25.(14分)兴隆山国家级自然保护区是野生马麝最重要、密度最大的分布区,总面积约330 km2。科研人员冬季对保护区内的野生马麝进行了调查,结果如下表所示。

生境(生存 环境)类型 植被面积 (km2) 种群密度 (头/km2) 种群数 量(头)

针叶林 13.9 8.8 123

人工林 19.2 — —

针阔混交林 8.2 5.0 41

阔叶林 53.4 3.5 187

灌丛 124.4 6.5 809

(1)自然保护区内灌丛生境为野生马麝的主要分布区,可能原因是 ;野生马麝在 生境中密度最大,原因是 。经调查该保护区野生马麝约1 160头,则该保护区内野生马麝种群密度约为 (保留一位小数)头/km2。

(2)历史上,兴隆山保护区具有非常适宜的野生马麝生境,上世纪90年代保护区的野生马麝种群的数量就增长到5 000余头,而保护区内野猪和金钱豹等动物于60年代初期基本绝迹。试分析该保护区的野生马麝种群快速增长的原因是

。

(3)利用3年被偷猎者丢弃的野生马麝尸体初步鉴定,各年龄段比例为:1~5龄占81.82%,其中2龄以下的个体占34.20%,6~9龄的仅占18.18%,没有发现10龄以上的个体,该种群的年龄结构为 。试分析现在保护区种群密度较小的原因可能包括 。

A.乱捕滥猎攫取经济利益

B.人工经济林的扩张

C.原有植被的过度破坏

D.农田的存在,使马麝被分隔在若干植被斑块中

附加题

1.如图为某水生植物在三个不同温度的水池中的种群增长曲线。回答下列问题:

(1)该曲线需要通过实验数据进行绘制,做该实验时,需要人为控制的两个变量是 ,三个水池中该水生植物的增长曲线都是“ ”形。

(2)第10天, (填温度)的水池该水生植物的种群增长速率最大;此时,温度为24.8 ℃的水池中该水生植物的年龄结构为 型。

(3)第14天后,限制三个种群继续增长的环境因素 (填“包含”或“不包含”)光照强度,理由是 。

(4)从图中能不能找到该水生植物生长的最适温度 如果能,说明理由;如果不能,请写出探究该水生植物生长的最适温度的实验方案。 , 。

2.图甲是褐色雏蝗在1947~1951年的种群密度变化动态曲线,图乙是草原上某种田鼠的种群数量变化曲线。请分析回答下列问题:

甲

乙

(1)自然界中褐色雏蝗种群的增长曲线呈“ ”形,与1948年相比,1950年该种群内个体间种内竞争的强度 (填“减少”“不变”或“增强”)。

(2)要调查草原上该田鼠的种群密度应采用 法,假如调查结果比实际值偏大,原因可能是 。

(3)依据图乙,防治田鼠应在 点时进行,bc段时该种群的年龄结构类型是 。

答案全解全析

1.C 由图示可知,该草原狐种群生殖前期个体数少,生殖后期个体数多,因此该种群的年龄结构属于衰退型,B正确。种群的自然增长率为出生率减去死亡率,根据题图无法得知草原狐种群的增长率,C错误。

2.B 种群密度是反映种群大小的最常用指标,能反映种群在一定时期的数量,但种群密度不能反映种群数量的变化趋势,B错误。

3.A 种群的增长率是指种群在单位时间内新增加的个体数与原有个体数的比,增长速率是指种群在单位时间内新增加的个体数,二者并不相等;如种群的“S”形曲线中,增长率逐渐降低,而增长速率先增加后减小,故增长率大的种群,增长速率不一定大,A正确。薇甘菊入侵导致松树种群密度下降属于外源性因素,B错误。应采用样方法调查公园内灌木类植被上毛虫虫卵的密度,C错误。通过调控环境条件,使某动物的性成熟推迟,会导致该动物种群的出生率下降,D错误。

4.D 种群数量波动包括周期性波动和非周期性波动,周期性波动主要表现为季节性波动和年间波动,季节性波动主要由环境的周期性季节变化所决定,年间波动则是指种群数量的变动是以多年为一个周期的重复波动,A错误;种群的性别比例往往通过影响种群的出生率而间接影响种群的密度,若种群性别比例偏离1∶1后,没有造成出生率降低且出生率大于死亡率,则种群数量不会变少,B错误;个体死亡对种群来说未必不利,衰老的个体不断死去,新的个体不断产生,才能保持物种的延续,C错误;气候、病原体属于外源性因素,D正确。

5.A 巴西红耳龟的活动能力强、活动范围广,调查其种群密度可以采用标志重捕法,A正确;在其原产地由于有鹭鸶、浣熊等众多天敌猎取龟卵、幼龟,巴西红耳龟数量基本保持稳定,则其年龄结构为稳定型,B错误;一个新的物种进入某地后,起初由于环境条件较充裕,种群数量可呈“J”形增长,但随着种内竞争加剧、以该种群为食的动物的数量增加等,该种群的出生率降低、死亡率增高,最终会稳定在一定的水平,形成“S”形增长,C错误;对巴西红耳龟的防治越早越好,应在巴西红耳龟种群数量达到K/2之前进行防治,D错误。

6.B 调查某种植物的种群密度时,应做到随机取样,A错误;调查活动能力强、活动范围大的动物的种群密度应采用标志重捕法,B正确;钱塘江边某种植物的种群密度的调查应采用等距取样法,C错误;该种土壤动物有较强的活动能力,故不能用样方法调查其种群密度,D错误。

7.C 图甲中生殖前期个体明显多于生殖后期个体,因此该种群年龄结构为增长型;图乙中,t1时期种群的增长速率最大,此时种群的年龄结构为增长型,而t2时期种群的增长速率为0,此时种群的年龄结构为稳定型,C正确。

8.B 在瓶内放入雌雄果蝇各3只,4~5天后出现幼虫,第10天后,幼虫逐步成长为成虫,由于一对雌雄果蝇可产生很多的幼虫,25 ℃时,果蝇的成虫约能活15天,因此0~10天瓶内果蝇种群数量应在增加,A错误;据图判断,第26天之前果蝇数量增加,第26天之后果蝇数量下降,因此第26天左右达到该种群的环境容纳量,B正确;实验初始,食物和空间条件充裕,果蝇增长较慢的原因是初始果蝇数量较少,C错误;第10天后,幼虫逐步成长为成虫,且果蝇的成虫约能活15天,第26天后只是第一代出生的果蝇达到生理寿命,后来出生的果蝇并没有,因此第26天后果蝇种群数量下降的主要原因是受到食物和空间的限制,而不是大量成虫达到生理寿命,D错误。

9.A 种群数量接近或达到K时,种群不再继续增长或在K值上下波动,某些年份的种群自然增长率可能是负值,A正确;1860年,种群数量达到K值,即达到环境容纳量,此时种内竞争最大,B错误;1860年以后,绵羊数量基本稳定,说明种群的年龄结构表现为稳定型,C错误;1860年能达到的种群数量与环境容纳量有关,与初始引入的绵羊数量无关,D错误。

10.B 传染病由病原体引起,病原体主要是微生物,属于生物因素,A正确;绵羊的食物属于生物因素,B错误;当地的年降水量属于外源性因素,羊群的领域行为属于内源性因素,C、D正确。

11.B λ=当年种群数量/前一年种群数量;λ>1时,表示种群数量增长;λ<1时,表示种群数量减少。分析题图:第2年末到第4年末,大山雀种群的年龄结构为增长型;第4年末到第6年末,大山雀种群的年龄结构为衰退型,A正确。大山雀活动能力较强,种群数量的调查应采用标志重捕法,鸟笼位置固定是为了减小实验误差,B错误。10年内,种群数量在前4年增长,之后开始下降,至第8年末稳定,故第4年末种群数量最大,C、D正确。

12.D δ=出生率/死亡率;δ>1,种群数量增加,种群密度增大;δ=1,种群数量不变,种群密度稳定;δ<1,种群数量减少,种群密度减小。t1和t4时刻,乙种群的δ=1,种群密度稳定;t1到t4时间段,乙种群的δ>1,种群密度增大,即种群密度t4时刻大于t1时刻,A错误;自然增长率=出生率-死亡率,δ的值相等,但自然增长率不一定相同,B、C错误。

13.C 分析题图,T2和T4时草鱼的种群增长速率相等,但是T2时的种群数量小于T4时的种群数量,T2和T4时草鱼种群数量都将逐渐上升,A错误;用样方法、标志重捕法都只能粗略估计某种群的个体数量,B错误;增加饵料的投放,即补充了食物,则池塘草鱼的环境容纳量会有所增大,C正确;T3时草鱼的种群增长速率最大,因此为保证最大经济效益,可在T3附近收获一定量的草鱼,捕完之后让草鱼的数量保持在T3水平,D错误。

14.B 性别比例通过影响出生率来影响种群密度,但不影响死亡率,B错误;因为甲、乙两地的苍鹭是同一个物种,所以它们之间存在地理隔离,但不存在生殖隔离,C正确。

15.C 统计种群密度时,不需要去掉采集数据的最大值、最小值,而是要保留原始数据,否则会使误差增大,A正确;结合图示可以看出,1968~1973年,种子萌发至幼苗阶段植株的死亡率较高,B正确;不同年份的成年植株数量变化小,不能说明种群年龄结构为稳定型,因为种群数量包括了种群内各个年龄组的个体数,C错误;由图中种群数量变化可知,北点地梅在各个年份的种群数量变化趋势表现一致,即呈现明显的季节消长的周期性波动,D正确。

16.B 羊草种群是由该区域内所有的羊草组成的,包括每一株羊草及其不同世代的“分蘖株”,A错误;图中a、b、c、d“分蘖株”的产生是无性繁殖的结果,因此它们的性状表现相似,B正确;d无繁殖能力,d的占比越高,表明更多的羊草不能再通过产生分蘖株进行繁殖,对羊草种群增长越不利,C错误;羊草种群密度变化不只受其结实率和龄级组成的影响,还会受到环境的影响,D错误。

17.C 不同生境取样样方大小应一致,并且对每种生境重复取样求得平均值,从而使结果更具说服力,A正确;因为要统计生产力(包含根茎的有机物),取样时必须将每个样方中“分蘖株”和地下根茎完整装入塑料袋贴好标签带回,B正确;长期割草草甸4龄分株物质生产力高于封育草甸,不能说明封育抑制羊草种群增长,C错误;封育积沙草甸1~3龄分株物质生产力高于其他生境,说明羊草适宜在积沙草甸生长,据此可推测羊草具有防风固沙作用,D正确。

18.A 分析表格,与驱走大蚂蚁相比,不驱走大蚂蚁在定时灌溉或不灌溉的情况下,小蚂蚁出现率都有所降低,可知大蚂蚁影响小蚂蚁的活动范围;大蚂蚁和小蚂蚁在食物上的竞争较强,进而可以得出大蚂蚁抑制小蚂蚁数量的增长,A错误,C正确。定时灌溉,小蚂蚁出现率增加;不灌溉,小蚂蚁出现率减少,可以得出土壤含水量影响小蚂蚁的活动范围,D正确。由题干信息“7个10 m×10 m的观测点,每个观测点中设有均匀分布的25处小蚂蚁诱饵投放点”可知,本实验对实验数据的采集方法是样方法,B正确。

19.B 若/Nt>1,则种群数量增加;若/Nt<1,则种群数量下降;若/Nt=1,则种群数量不变。据图可知,甲种群在O~t3段的种群数量先减少后增加,而增长型的种群数量应一直增加,A错误;乙种群在O~t1段/Nt>1且恒定,种群数量呈“J”形增长,B正确;乙种群在t2~t3段的种群数量仍在下降,C错误;t3后,/Nt>1且保持恒定,说明甲种群数量呈“J”形增长,D错误。

20.B 蝗灾肆虐时蝗虫数量暴增,但是资源、空间都有限,还可能受天敌制约,因此蝗虫种群不是“J”形增长,B错误。调查蝗虫成虫的种群密度不适合用标志重捕法,一般调查蝗虫种群密度时采用的是其幼虫阶段,并以样方法统计调查,C正确。

21.答案 (每空2分) (1)随机取样 (N1+N2+N3+N4+N5)÷5 (2)增长型 12 000 (3)不利于

解析 (1)调查植物种群密度常采用样方法,取样的关键是要注意随机取样。计算种群密度的方法是取所调查样方种群密度的平均值。(2)据表中小网眼渔网捕获量可知,该湖泊中幼年个体数多,年龄结构为增长型;第一次捕捞和标志的3~5龄青鱼数量为:610+538+352=1 500(条),第二次捕捞3~5龄青鱼数量为:1 257+1 107+836=3 200(条),其中标志数为:173+127+100=400(条),根据标志重捕法计算公式可知该湖泊中3~5龄青鱼的数量约为1 500×3 200÷400=12 000(条)。

22.答案 (除标注外,每空1分) (1)资源无限、空间无限和不受其他生物制约(或理想条件下)(2分) (2)S 在生存斗争中被淘汰 (3)A 增长型 (4)不是(2分) 基本不变(2分)

解析 (1)题图甲中A曲线表示种群的数量呈指数增长,由此可推知该种群在资源无限、空间无限和不受其他生物制约的理想环境中生活。(3)图乙中该昆虫种群在0~5年间,λ>1且保持不变,可推知该种群数量在此期间呈“J”形增长,即图甲中A曲线。且由此可推测,该昆虫种群的年龄结构类型是增长型。(4)图乙中在第10年末到第20年间,λ<1,表示该昆虫种群数量一直在减少,所以该昆虫种群数量在第15年末不是最小值;在第20年末到第25年间,λ=1,表示该昆虫的种群数量基本保持不变。

23.答案 (除标注外,每空2分)(1)数量(1分) 标志重捕法 (2)衰退型 丙(1分) (3)增加 (4)植被类型、距水源距离、坡度 人类和其他野生动物干扰较少,僻静安全

解析 (1)藏羚羊的活动范围比较大,活动能力比较强,要调查其种群密度最合适的方法是标志重捕法。(2)分析图1可知:图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别对应大、中、小、幼四个年龄等级,甲种群Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ,年龄结构属于衰退型;乙种群各年龄段的数目大致相等,属于稳定型;丙种群Ⅲ>Ⅳ>Ⅱ>Ⅰ,年龄结构属于增长型,故预测此后一段时间,丙地区藏羚羊种群数目将保持增长。(3)分析图2:R=出生率/死亡率;R>1时,出生率大于死亡率,藏羚羊的种群数量会增多;R<1时,出生率小于死亡率,藏羚羊的种群数量会减少。据图2分析,曲线a~b段R>1,其数量变化最可能为增加。(4)由图3中环境因子贡献值高低可看出植被类型、距水源距离、坡度对产羔区的贡献值较大,故决定产羔地分布的主要因素依次是植被类型、距水源距离、坡度。

24.答案 (除标注外,每空2分)(1)胰岛β 增加 (2)浆 (3)促性腺激素 (4)神经、体液、免疫(3分) 出生率和死亡率(3分)

解析 (1)胰岛素是已知的唯一能够降血糖的激素,下丘脑通过传出神经作用于胰岛β细胞,使其分泌的胰岛素增加,导致东方田鼠低血糖、休克。(2)抗体是由浆细胞产生的。(3)垂体产生的促性腺激素减少进而影响生物的繁殖能力。(4)据图分析,种群数量过多时,可通过神经(下丘脑等参与)、体液(生长激素等参与)、免疫(抗体等参与)的调节方式,直接影响种群的出生率和死亡率,使种群数量减少。

25.答案 (每空2分)(1)植被高度和种类易于被野生马麝取食 针叶林 易逃避天敌 3.5 (2)野猪和金钱豹等动物于60年代初期基本绝迹,降低了野生马麝的种间竞争压力和被捕食的风险 (3)增长型 A、B、C、D

解析 (1)分析表格数据:灌丛生境野生马麝种群数量最多,为野生马麝的主要分布区,其原因是植被高度和种类易于被野生马麝取食;在针叶林中,野生马麝种群密度最大,其原因是该生境林下开阔,野生马麝易逃避天敌,为野生马麝提供了良好的栖息场所。经调查该保护区野生马麝约1 160头,而该保护区的总面积约为330 km2,因此野生马麝种群密度为1 160÷330≈3.5(头/km2)。(3)根据野生马麝各年龄段比例可知,生殖前期个体数量大于生殖后期个体数量,因此该种群的年龄结构为增长型。

附加题

1.答案 (1)温度和时间 S (2)19.8 ℃ 稳定 (3)包含 第14天后,三个水池的种群数量都较多,对光的争夺加剧 (4)不能 在19.8 ℃和33.6 ℃之间设置较小的温度梯度,绘制不同温度下的种群增长曲线

解析 (1)该曲线需要通过实验数据进行绘制,据图分析,该实验的自变量有温度和时间,所以做该实验时,需要人为控制的两个变量是温度和时间,由图可知三条曲线都表示种群数量先增加,然后到一定程度后数量维持稳定,符合“S”形增长。(2)第10天,19.8 ℃的水池该水生植物的种群增长曲线斜率最大,增长速率最大;此时,温度为24.8 ℃的水池中该水生植物数量基本不再增加,年龄结构为稳定型。(3)第14天后,限制种群继续增长的环境因素是环境阻力,包括非生物因素和生物因素等,其中光照强度对水生植物的生长有一定影响,因为第14天后,三个水池的种群数量都较多,对光的争夺加剧。(4)图中是在三个温度下进行的实验,温度梯度大,所以不能确定该水生植物生长的最适温度,应该在19.8 ℃和33.6 ℃之间设置较小的温度梯度,绘制不同温度下的种群增长曲线。

2.答案 (1)S 增强 (2)标志重捕 调查期间标志个体部分迁出(或调查期间标志物脱落,或调查期间标志个体被捕食) (3)a 增长型

解析 (1)自然界中褐色雏蝗种群的增长曲线呈“S”形,与1948年相比,1950年种群数量增加,所以种群内个体间种内竞争的强度增强。(2)田鼠活动能力强,活动范围广,采用标志重捕法调查其种群密度。调查中被标志后的动物更难捕捉,标志个体部分迁出或调查期间标志物脱落等,会导致重捕中标志个体数偏小,进而导致调查结果比实际值偏大。(3)根据图乙分析可知,防治田鼠应在a点时进行,bc段田鼠种群数量不断增加,所以此时该种群的年龄结构是增长型。

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第一章 种群

全卷满分100分 考试用时90分钟

一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中,只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.如图为草原狐种群的年龄结构示意图,下列叙述不正确的是( )

A.用标志重捕法来调查草原狐的种群密度

B.该草原上草原狐种群的年龄结构是衰退型

C.该草原上草原狐种群的增长率保持不变

D.一段时间内草原狐的种群密度逐渐变小

2.如图表示种群特征之间的关系,据图分析不正确的是( )

A.①②③④依次为年龄结构、出生率和死亡率及迁入率和迁出率、种群数量、性别比例

B.种群密度完全能反映③的变化趋势

C.研究城市人口的变迁,迁入率和迁出率是不可忽视的

D.种群数量还受自然气候等因素的影响

3.下列关于种群特征的叙述,正确的是( )

A.增长率大的种群,增长速率不一定大

B.薇甘菊入侵导致松树种群密度下降属于内源性因素

C.标志重捕法适合调查公园内灌木类植被上毛虫虫卵的密度

D.若通过调控环境条件,使某动物的性成熟推迟,则出生率会更高

4.种群是具有一定特征、能自我调节的、动态变化和发展的有机整体。以下关于种群的叙述,正确的是( )

A.种群数量的波动包括以季节或年为周期的季节性波动和年间波动

B.种群性别比例若偏离1∶1,则种群数量会越来越少

C.种群内个体的死亡不利于保持物种的延续和遗传多样性

D.气候、病原体等都是影响种群数量变化的外源性因素

5.巴西红耳龟是我国入侵物种之一,在其原产地由于有鹭鸶、浣熊等众多天敌猎取龟卵、幼龟,巴西红耳龟数量基本保持稳定。下列叙述正确的是 ( )

A.调查某湖泊中巴西红耳龟的种群密度可以采用标志重捕法

B.在原产地,龟卵、幼龟被天敌猎取导致巴西红耳龟的年龄结构为衰退型

C.由于食物充足、缺少天敌等,巴西红耳龟的种群数量在我国将一直呈“J”形增长

D.在巴西红耳龟的种群数量达到K/2时进行防治,可达到最好的防治效果

6.调查法是生态学常用的研究方法,下列关于调查实验的叙述,正确的是 ( )

A.调查某种植物的种群密度时,应选择该植物分布密集的地方取样

B.调查活动能力强、活动范围大的动物的种群密度常采用标志重捕法

C.为了解钱塘江边某种植物的种群密度,可采用五点取样法随机取样

D.某土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,常采用样方法调查其种群密度

7.某种群的年龄结构如图甲所示,增长曲线如图乙所示。下列叙述正确的是 ( )

甲 乙

A.图甲的年龄结构是增长型,在t2时期很可能属于这种年龄结构

B.图甲的年龄结构是稳定型,在t2时期很可能属于这种年龄结构

C.图甲的年龄结构是增长型,在t1时期很可能属于这种年龄结构

D.图甲的年龄结构是稳定型,在t1时期很可能属于这种年龄结构

8.某实验小组对果蝇进行培养并研究其增长规律,在25 ℃条件下,在瓶内放入雌雄果蝇各3只,4~5天后出现幼虫,第10天后,幼虫逐步成长为成虫。25 ℃时,果蝇的成虫约能活15天。下列叙述正确的是( )

A.0~10天瓶内果蝇种群数量保持不变

B.据图判断,第26天左右达到该种群的环境容纳量

C.实验初始果蝇增长较慢的原因是受到食物和空间的限制

D.第26天后果蝇种群数量下降的主要原因是大量成虫达到生理寿命

阅读下列材料,完成第9、10题。

人们将绵羊引入某海岛后,种群数量变化曲线如图所示。

9.1860年以后,绵羊数量基本稳定。下列叙述正确的是( )

A.1860年后,某些年份的种群自然增长率可能是负值

B.1860年种群数量达到K值,种内竞争最小

C.1860年后,种群的年龄结构表现为增长型与衰退型交替出现

D.若初始引入的绵羊数量加倍,则1860年能达到的种群数量也会加倍

10.影响绵羊种群数量的因素有很多,下列叙述错误的是( )

A.传染病属于生物因素

B.食物属于非生物因素

C.当地的年降水量属于外源性因素

D.羊群的领域行为属于内源性因素

11.在某森林的固定位置和固定时间,用固定数量鸟笼捕捉的方法统计大山雀种群数量,连续10年内得到如图所示的曲线(图中λ=当年种群数量/前一年种群数量)。下列叙述错误的是( )

A.第2年末到第6年末,大山雀种群的年龄结构不都为衰退型

B.因放置鸟笼的位置固定,此种群数量的调查方法为样方法

C.10年内,第4年末的种群数量最大

D.第8年末大山雀数量达到最低,此后保持相对稳定

12.图中甲、乙为同一群落中的两个种群,曲线表示δ(δ=出生率/死亡率)随时间的变化,下列叙述正确的是( )

A.t1和t4时刻乙种群的种群密度相同

B.t2时刻甲、乙种群的自然增长率一定相同

C.t2和t3时刻乙种群的自然增长率一定相同

D.t2~t4甲种群的种群密度先上升后下降

13.某池塘内草鱼种群增长速率的变化规律如图所示。下列有关叙述正确的是( )

A.T2和T4时草鱼种群数量相等且都将逐渐上升

B.可通过标志重捕法准确掌握该池塘内的草鱼数量

C.增加饵料的投放,池塘草鱼的环境容纳量会有所增大

D.为保证最大经济效益可在T2时收获一定量的草鱼

14.下图为1932~1962年英国甲、乙两地某种苍鹭的数量相对值变化曲线。下列叙述错误的是( )

A.甲、乙两地苍鹭种群的数量波动都为非周期性波动

B.苍鹭种群的性别比例通过影响其出生率和死亡率来影响其种群密度

C.甲、乙两地苍鹭种群间存在地理隔离,但不存在生殖隔离

D.30年间乙地苍鹭种群数量保持相对稳定,但年龄结构可能存在变化

15.研究人员用样方法调查了某地8年期间不同发育阶段的北点地梅(一年生草本植物)的种群数量变化,结果如图所示。下列分析错误的是( )

A.统计种群密度时,不需要去掉采集数据的最大值、最小值

B.1968~1973年,种子萌发至幼苗阶段植株的死亡率较高

C.不同年份的成年植株数量变化小,种群年龄结构为稳定型

D.北点地梅的种群数量变化呈现明显的季节消长规律

阅读下列材料完成第16、17题。

羊草是一种多年生草本植物。种子繁殖产生亲株,亲株营养繁殖产生“分蘖株”(图中地上部分)。“分蘖株”每个生长季繁殖一代。按分蘖节营养繁殖再生的世代数来划分“分蘖株”的龄级。如图所示:a为第一世代的“分蘖株”,b为在a的分蘖节产生的第二世代“分蘖株”,以此类推,“分蘖株”通常只能繁殖4代。

16.与羊草种群有关的叙述正确的是( )

A.羊草种群由不同世代的“分蘖株”所构成

B.图中a、b、c、d“分蘖株”的性状表现相似

C.d“分蘖株”的占比越高,对羊草种群增长越有利

D.羊草种群密度变化只受其结实率和龄级组成的影响

17.为了揭示羊草种群对环境变化的应对策略,同时也为羊草草地资源的合理利用奠定基础,研究人员以松嫩平原上长期割草草甸、封育草甸和封育积沙草甸三种不同生境的羊草种群为研究对象,野外取样和室内统计种群“分蘖株”龄级(依据不同世代的分蘖能力由高到低分别用1~4龄表示),再置于80 ℃烘箱中烘至恒重后称重得到生物量(即有机物的总干重),以平均单株(分蘖株)生物量表示分株物质生产力,结果如图所示。下列有关叙述错误的是( )

A.不同生境取样样方大小应一致,并且对每种生境重复取样

B.取样时必须将每个样方中“分蘖株”和地下根茎完整装入塑料袋贴好标签带回

C.长期割草草甸4龄分株物质生产力高于封育草甸,表明封育抑制羊草种群增长

D.封育积沙草甸1~3龄分株物质生产力高于其他生境,推测羊草具有防风固沙作用

18.大蚂蚁和小蚂蚁生活在某地相邻的两个区域。研究者在这两个蚂蚁种群生活区域的接触地带设4种处理区,各处理区均设7个10 m×10 m的观测点,每个观测点中设有均匀分布的25处小蚂蚁诱饵投放点。在开始实验后的第1天和第85天时分别统计诱饵上小蚂蚁的出现率并进行比较,结果见表。

处理区 小蚂蚁出现率的变化/%

定时灌溉 不驱走大蚂蚁 增加35

驱走大蚂蚁 增加70

不灌溉 不驱走大蚂蚁 减少10

驱走大蚂蚁 减少2

对本研究的实验方法和结果分析,表述错误的是( )

A.小蚂蚁抑制大蚂蚁的数量增长

B.采集实验数据的方法是样方法

C.大蚂蚁影响小蚂蚁的活动范围

D.土壤含水量影响小蚂蚁的活动范围

19.科研小组对某地甲、乙两个种群的数量进行了多年的跟踪调查,并研究/Nt随时间的变化趋势,结果如图所示(Nt表示第t年该种群的数量)。下列分析正确的是( )

A.甲种群在O~t3段的年龄结构为增长型

B.乙种群在O~t1段的种群数量呈“J”形增长

C.乙种群在t2时数量最少

D.甲种群在t3后数量相对稳定,可能是生存条件得到了改善

20.蝗虫在20 ℃以上经过35天左右即可完成从卵到幼虫再到成虫的发育过程。2020年东非地区蝗灾肆虐时,有国家从我国引进鸭子专门用来吞食卵和活动范围小的幼虫。下列叙述错误的是( )

A.引用鸭子防治蝗虫属于生物防治

B.蝗灾肆虐时蝗虫的种群增长方式为“J”形增长

C.调查蝗虫的种群密度不能采用标志重捕法

D.温度属于影响蝗虫种群数量的外源性因素

二、非选择题(本大题共5小题,共60分)

21.(10分)种群密度的调查是研究种群的重要内容,请回答以下与种群数量的调查有关的问题。

(1)某生物课外兴趣小组采用了样方法对校园的某种植物进行了种群密度调查。取样的关键是要注意 。一共选取5个样方,种群密度分别是N1株/m2、N2株/m2、N3株/m2、N4株/m2、N5株/m2,则该植物的种群密度约为 株/m2。

(2)青鱼栖息于湖泊的中下层水体,龄级可分1~5龄,3龄时性成熟。为研究某天然湖泊中的青鱼种群,研究人员先后用小网眼和大网眼的渔网进行捕捞,小网眼渔网捕捞到的青鱼均进行标志后放回原地,两次捕捞的数据如表所示。

龄级 1龄 2龄 3龄 4龄 5龄

体长/cm <20 20~50 50~70 70~85 >85

小网眼渔网捕获量/条 4 433 1 070 610 538 352

大网眼渔网 捕获量/条 总数 0 0 1 257 1 107 836

标志个数 — — 173 127 100

据表中数据可推测该青鱼种群的年龄结构为 ,该湖泊中3~5龄青鱼的数量约为 条。

(3)鱼类资源丰富的自然水域中,持续选择小网眼渔网捕鱼, (填“有利于”或“不利于”)增加总捕获量。

22.(10分)图甲是种群在不同环境条件下的增长曲线,图乙是研究人员对某草场进行生态学调查后绘制的某昆虫种群λ值的变化曲线(未发生迁入和迁出)。请分析回答相关问题。

甲

乙

(1)图甲中A曲线表示的种群生活在 的环境中。

(2)图甲中B曲线呈“ ”形,阴影部分表示 的个体数量。

(3)图乙中该昆虫种群在0~5年间,种群数量呈现图甲中 (填“A”或“B”)曲线增长,可推测该昆虫种群的年龄结构类型是 。

(4)该昆虫种群数量在第15年末 (填“是”或“不是”)最小值,在第20年末到第25年间种群数量 (填“增多”“基本不变”或“减少”)。

23.(12分)藏羚羊是中国特有物种,属于国家一级保护动物,主要生活在海拔3 700~5 500米的青藏高原,主要以禾本科和莎草科的植物为食,天敌有狼、棕熊、鹰、秃鹫等。请回答下列问题。

(1)种群密度是种群的 特征,要较准确地估算藏羚羊的种群密度,通常采用的调查方法是 。

(2)某研究团队对甲、乙、丙三个地区的藏羚羊种群特征进行调查,结果如图1所示。图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别对应大、 中、小、 幼四个年龄等级。则图1中甲的年龄结构类型为 ,预测此后一段时间, 地区藏羚羊种群数目将保持增长。

图1

(3)某草原中藏羚羊在数年内的出生率和死亡率的比值曲线(R=出生率/死亡率)如图2,据图分析,曲线a~b段藏羚羊种群数量变化最可能为 (填“增加”“减小”“先增后减”或“先减后增”)。

图2

(4)藏羚羊是羌塘高原有蹄类中唯一的迁徙物种。成年藏羚羊一年中除交配季节,绝大部分时间是雌雄分群。每年6月份,雌性藏羚羊逐渐集结并向夏季产羔区迁徙,6~7月小羊羔陆续出生,完成生产后雌性藏羚羊于7月上旬回迁,8月返回越冬栖息地。图3为12个环境因子对藏羚羊栖息地选择的影响示意图,分析可知,决定产羔地分布的主要因素依次是 3个因素。藏羚羊选择的产羔区的食物资源和气候条件都相对较差,可能的原因是 。

图3

24.(14分)东方田鼠种群数量的变化受到多个因素的影响。种群数量上升时,种内个体间的社群压力会影响种群数量,其调节机制如图所示。请分析回答相关问题。

(1)社群压力作用于下丘脑通过传出神经作用于 细胞,使其分泌的激素 (填“增加”或“减少”),导致东方田鼠低血糖、休克。

(2)社群压力导致生长代谢障碍,从而使 细胞产生的抗体减少,抵抗力降低。

(3)社群压力使垂体产生的 减少进而影响生物的繁殖能力。

(4)综上所述,种群数量过多时,可通过 调节方式,直接影响种群的 ,使种群数量减少。

25.(14分)兴隆山国家级自然保护区是野生马麝最重要、密度最大的分布区,总面积约330 km2。科研人员冬季对保护区内的野生马麝进行了调查,结果如下表所示。

生境(生存 环境)类型 植被面积 (km2) 种群密度 (头/km2) 种群数 量(头)

针叶林 13.9 8.8 123

人工林 19.2 — —

针阔混交林 8.2 5.0 41

阔叶林 53.4 3.5 187

灌丛 124.4 6.5 809

(1)自然保护区内灌丛生境为野生马麝的主要分布区,可能原因是 ;野生马麝在 生境中密度最大,原因是 。经调查该保护区野生马麝约1 160头,则该保护区内野生马麝种群密度约为 (保留一位小数)头/km2。

(2)历史上,兴隆山保护区具有非常适宜的野生马麝生境,上世纪90年代保护区的野生马麝种群的数量就增长到5 000余头,而保护区内野猪和金钱豹等动物于60年代初期基本绝迹。试分析该保护区的野生马麝种群快速增长的原因是

。

(3)利用3年被偷猎者丢弃的野生马麝尸体初步鉴定,各年龄段比例为:1~5龄占81.82%,其中2龄以下的个体占34.20%,6~9龄的仅占18.18%,没有发现10龄以上的个体,该种群的年龄结构为 。试分析现在保护区种群密度较小的原因可能包括 。

A.乱捕滥猎攫取经济利益

B.人工经济林的扩张

C.原有植被的过度破坏

D.农田的存在,使马麝被分隔在若干植被斑块中

附加题

1.如图为某水生植物在三个不同温度的水池中的种群增长曲线。回答下列问题:

(1)该曲线需要通过实验数据进行绘制,做该实验时,需要人为控制的两个变量是 ,三个水池中该水生植物的增长曲线都是“ ”形。

(2)第10天, (填温度)的水池该水生植物的种群增长速率最大;此时,温度为24.8 ℃的水池中该水生植物的年龄结构为 型。

(3)第14天后,限制三个种群继续增长的环境因素 (填“包含”或“不包含”)光照强度,理由是 。

(4)从图中能不能找到该水生植物生长的最适温度 如果能,说明理由;如果不能,请写出探究该水生植物生长的最适温度的实验方案。 , 。

2.图甲是褐色雏蝗在1947~1951年的种群密度变化动态曲线,图乙是草原上某种田鼠的种群数量变化曲线。请分析回答下列问题:

甲

乙

(1)自然界中褐色雏蝗种群的增长曲线呈“ ”形,与1948年相比,1950年该种群内个体间种内竞争的强度 (填“减少”“不变”或“增强”)。

(2)要调查草原上该田鼠的种群密度应采用 法,假如调查结果比实际值偏大,原因可能是 。

(3)依据图乙,防治田鼠应在 点时进行,bc段时该种群的年龄结构类型是 。

答案全解全析

1.C 由图示可知,该草原狐种群生殖前期个体数少,生殖后期个体数多,因此该种群的年龄结构属于衰退型,B正确。种群的自然增长率为出生率减去死亡率,根据题图无法得知草原狐种群的增长率,C错误。

2.B 种群密度是反映种群大小的最常用指标,能反映种群在一定时期的数量,但种群密度不能反映种群数量的变化趋势,B错误。

3.A 种群的增长率是指种群在单位时间内新增加的个体数与原有个体数的比,增长速率是指种群在单位时间内新增加的个体数,二者并不相等;如种群的“S”形曲线中,增长率逐渐降低,而增长速率先增加后减小,故增长率大的种群,增长速率不一定大,A正确。薇甘菊入侵导致松树种群密度下降属于外源性因素,B错误。应采用样方法调查公园内灌木类植被上毛虫虫卵的密度,C错误。通过调控环境条件,使某动物的性成熟推迟,会导致该动物种群的出生率下降,D错误。

4.D 种群数量波动包括周期性波动和非周期性波动,周期性波动主要表现为季节性波动和年间波动,季节性波动主要由环境的周期性季节变化所决定,年间波动则是指种群数量的变动是以多年为一个周期的重复波动,A错误;种群的性别比例往往通过影响种群的出生率而间接影响种群的密度,若种群性别比例偏离1∶1后,没有造成出生率降低且出生率大于死亡率,则种群数量不会变少,B错误;个体死亡对种群来说未必不利,衰老的个体不断死去,新的个体不断产生,才能保持物种的延续,C错误;气候、病原体属于外源性因素,D正确。

5.A 巴西红耳龟的活动能力强、活动范围广,调查其种群密度可以采用标志重捕法,A正确;在其原产地由于有鹭鸶、浣熊等众多天敌猎取龟卵、幼龟,巴西红耳龟数量基本保持稳定,则其年龄结构为稳定型,B错误;一个新的物种进入某地后,起初由于环境条件较充裕,种群数量可呈“J”形增长,但随着种内竞争加剧、以该种群为食的动物的数量增加等,该种群的出生率降低、死亡率增高,最终会稳定在一定的水平,形成“S”形增长,C错误;对巴西红耳龟的防治越早越好,应在巴西红耳龟种群数量达到K/2之前进行防治,D错误。

6.B 调查某种植物的种群密度时,应做到随机取样,A错误;调查活动能力强、活动范围大的动物的种群密度应采用标志重捕法,B正确;钱塘江边某种植物的种群密度的调查应采用等距取样法,C错误;该种土壤动物有较强的活动能力,故不能用样方法调查其种群密度,D错误。

7.C 图甲中生殖前期个体明显多于生殖后期个体,因此该种群年龄结构为增长型;图乙中,t1时期种群的增长速率最大,此时种群的年龄结构为增长型,而t2时期种群的增长速率为0,此时种群的年龄结构为稳定型,C正确。

8.B 在瓶内放入雌雄果蝇各3只,4~5天后出现幼虫,第10天后,幼虫逐步成长为成虫,由于一对雌雄果蝇可产生很多的幼虫,25 ℃时,果蝇的成虫约能活15天,因此0~10天瓶内果蝇种群数量应在增加,A错误;据图判断,第26天之前果蝇数量增加,第26天之后果蝇数量下降,因此第26天左右达到该种群的环境容纳量,B正确;实验初始,食物和空间条件充裕,果蝇增长较慢的原因是初始果蝇数量较少,C错误;第10天后,幼虫逐步成长为成虫,且果蝇的成虫约能活15天,第26天后只是第一代出生的果蝇达到生理寿命,后来出生的果蝇并没有,因此第26天后果蝇种群数量下降的主要原因是受到食物和空间的限制,而不是大量成虫达到生理寿命,D错误。

9.A 种群数量接近或达到K时,种群不再继续增长或在K值上下波动,某些年份的种群自然增长率可能是负值,A正确;1860年,种群数量达到K值,即达到环境容纳量,此时种内竞争最大,B错误;1860年以后,绵羊数量基本稳定,说明种群的年龄结构表现为稳定型,C错误;1860年能达到的种群数量与环境容纳量有关,与初始引入的绵羊数量无关,D错误。

10.B 传染病由病原体引起,病原体主要是微生物,属于生物因素,A正确;绵羊的食物属于生物因素,B错误;当地的年降水量属于外源性因素,羊群的领域行为属于内源性因素,C、D正确。

11.B λ=当年种群数量/前一年种群数量;λ>1时,表示种群数量增长;λ<1时,表示种群数量减少。分析题图:第2年末到第4年末,大山雀种群的年龄结构为增长型;第4年末到第6年末,大山雀种群的年龄结构为衰退型,A正确。大山雀活动能力较强,种群数量的调查应采用标志重捕法,鸟笼位置固定是为了减小实验误差,B错误。10年内,种群数量在前4年增长,之后开始下降,至第8年末稳定,故第4年末种群数量最大,C、D正确。

12.D δ=出生率/死亡率;δ>1,种群数量增加,种群密度增大;δ=1,种群数量不变,种群密度稳定;δ<1,种群数量减少,种群密度减小。t1和t4时刻,乙种群的δ=1,种群密度稳定;t1到t4时间段,乙种群的δ>1,种群密度增大,即种群密度t4时刻大于t1时刻,A错误;自然增长率=出生率-死亡率,δ的值相等,但自然增长率不一定相同,B、C错误。

13.C 分析题图,T2和T4时草鱼的种群增长速率相等,但是T2时的种群数量小于T4时的种群数量,T2和T4时草鱼种群数量都将逐渐上升,A错误;用样方法、标志重捕法都只能粗略估计某种群的个体数量,B错误;增加饵料的投放,即补充了食物,则池塘草鱼的环境容纳量会有所增大,C正确;T3时草鱼的种群增长速率最大,因此为保证最大经济效益,可在T3附近收获一定量的草鱼,捕完之后让草鱼的数量保持在T3水平,D错误。

14.B 性别比例通过影响出生率来影响种群密度,但不影响死亡率,B错误;因为甲、乙两地的苍鹭是同一个物种,所以它们之间存在地理隔离,但不存在生殖隔离,C正确。

15.C 统计种群密度时,不需要去掉采集数据的最大值、最小值,而是要保留原始数据,否则会使误差增大,A正确;结合图示可以看出,1968~1973年,种子萌发至幼苗阶段植株的死亡率较高,B正确;不同年份的成年植株数量变化小,不能说明种群年龄结构为稳定型,因为种群数量包括了种群内各个年龄组的个体数,C错误;由图中种群数量变化可知,北点地梅在各个年份的种群数量变化趋势表现一致,即呈现明显的季节消长的周期性波动,D正确。

16.B 羊草种群是由该区域内所有的羊草组成的,包括每一株羊草及其不同世代的“分蘖株”,A错误;图中a、b、c、d“分蘖株”的产生是无性繁殖的结果,因此它们的性状表现相似,B正确;d无繁殖能力,d的占比越高,表明更多的羊草不能再通过产生分蘖株进行繁殖,对羊草种群增长越不利,C错误;羊草种群密度变化不只受其结实率和龄级组成的影响,还会受到环境的影响,D错误。

17.C 不同生境取样样方大小应一致,并且对每种生境重复取样求得平均值,从而使结果更具说服力,A正确;因为要统计生产力(包含根茎的有机物),取样时必须将每个样方中“分蘖株”和地下根茎完整装入塑料袋贴好标签带回,B正确;长期割草草甸4龄分株物质生产力高于封育草甸,不能说明封育抑制羊草种群增长,C错误;封育积沙草甸1~3龄分株物质生产力高于其他生境,说明羊草适宜在积沙草甸生长,据此可推测羊草具有防风固沙作用,D正确。

18.A 分析表格,与驱走大蚂蚁相比,不驱走大蚂蚁在定时灌溉或不灌溉的情况下,小蚂蚁出现率都有所降低,可知大蚂蚁影响小蚂蚁的活动范围;大蚂蚁和小蚂蚁在食物上的竞争较强,进而可以得出大蚂蚁抑制小蚂蚁数量的增长,A错误,C正确。定时灌溉,小蚂蚁出现率增加;不灌溉,小蚂蚁出现率减少,可以得出土壤含水量影响小蚂蚁的活动范围,D正确。由题干信息“7个10 m×10 m的观测点,每个观测点中设有均匀分布的25处小蚂蚁诱饵投放点”可知,本实验对实验数据的采集方法是样方法,B正确。

19.B 若/Nt>1,则种群数量增加;若/Nt<1,则种群数量下降;若/Nt=1,则种群数量不变。据图可知,甲种群在O~t3段的种群数量先减少后增加,而增长型的种群数量应一直增加,A错误;乙种群在O~t1段/Nt>1且恒定,种群数量呈“J”形增长,B正确;乙种群在t2~t3段的种群数量仍在下降,C错误;t3后,/Nt>1且保持恒定,说明甲种群数量呈“J”形增长,D错误。

20.B 蝗灾肆虐时蝗虫数量暴增,但是资源、空间都有限,还可能受天敌制约,因此蝗虫种群不是“J”形增长,B错误。调查蝗虫成虫的种群密度不适合用标志重捕法,一般调查蝗虫种群密度时采用的是其幼虫阶段,并以样方法统计调查,C正确。

21.答案 (每空2分) (1)随机取样 (N1+N2+N3+N4+N5)÷5 (2)增长型 12 000 (3)不利于

解析 (1)调查植物种群密度常采用样方法,取样的关键是要注意随机取样。计算种群密度的方法是取所调查样方种群密度的平均值。(2)据表中小网眼渔网捕获量可知,该湖泊中幼年个体数多,年龄结构为增长型;第一次捕捞和标志的3~5龄青鱼数量为:610+538+352=1 500(条),第二次捕捞3~5龄青鱼数量为:1 257+1 107+836=3 200(条),其中标志数为:173+127+100=400(条),根据标志重捕法计算公式可知该湖泊中3~5龄青鱼的数量约为1 500×3 200÷400=12 000(条)。

22.答案 (除标注外,每空1分) (1)资源无限、空间无限和不受其他生物制约(或理想条件下)(2分) (2)S 在生存斗争中被淘汰 (3)A 增长型 (4)不是(2分) 基本不变(2分)

解析 (1)题图甲中A曲线表示种群的数量呈指数增长,由此可推知该种群在资源无限、空间无限和不受其他生物制约的理想环境中生活。(3)图乙中该昆虫种群在0~5年间,λ>1且保持不变,可推知该种群数量在此期间呈“J”形增长,即图甲中A曲线。且由此可推测,该昆虫种群的年龄结构类型是增长型。(4)图乙中在第10年末到第20年间,λ<1,表示该昆虫种群数量一直在减少,所以该昆虫种群数量在第15年末不是最小值;在第20年末到第25年间,λ=1,表示该昆虫的种群数量基本保持不变。

23.答案 (除标注外,每空2分)(1)数量(1分) 标志重捕法 (2)衰退型 丙(1分) (3)增加 (4)植被类型、距水源距离、坡度 人类和其他野生动物干扰较少,僻静安全

解析 (1)藏羚羊的活动范围比较大,活动能力比较强,要调查其种群密度最合适的方法是标志重捕法。(2)分析图1可知:图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别对应大、中、小、幼四个年龄等级,甲种群Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ,年龄结构属于衰退型;乙种群各年龄段的数目大致相等,属于稳定型;丙种群Ⅲ>Ⅳ>Ⅱ>Ⅰ,年龄结构属于增长型,故预测此后一段时间,丙地区藏羚羊种群数目将保持增长。(3)分析图2:R=出生率/死亡率;R>1时,出生率大于死亡率,藏羚羊的种群数量会增多;R<1时,出生率小于死亡率,藏羚羊的种群数量会减少。据图2分析,曲线a~b段R>1,其数量变化最可能为增加。(4)由图3中环境因子贡献值高低可看出植被类型、距水源距离、坡度对产羔区的贡献值较大,故决定产羔地分布的主要因素依次是植被类型、距水源距离、坡度。

24.答案 (除标注外,每空2分)(1)胰岛β 增加 (2)浆 (3)促性腺激素 (4)神经、体液、免疫(3分) 出生率和死亡率(3分)

解析 (1)胰岛素是已知的唯一能够降血糖的激素,下丘脑通过传出神经作用于胰岛β细胞,使其分泌的胰岛素增加,导致东方田鼠低血糖、休克。(2)抗体是由浆细胞产生的。(3)垂体产生的促性腺激素减少进而影响生物的繁殖能力。(4)据图分析,种群数量过多时,可通过神经(下丘脑等参与)、体液(生长激素等参与)、免疫(抗体等参与)的调节方式,直接影响种群的出生率和死亡率,使种群数量减少。

25.答案 (每空2分)(1)植被高度和种类易于被野生马麝取食 针叶林 易逃避天敌 3.5 (2)野猪和金钱豹等动物于60年代初期基本绝迹,降低了野生马麝的种间竞争压力和被捕食的风险 (3)增长型 A、B、C、D

解析 (1)分析表格数据:灌丛生境野生马麝种群数量最多,为野生马麝的主要分布区,其原因是植被高度和种类易于被野生马麝取食;在针叶林中,野生马麝种群密度最大,其原因是该生境林下开阔,野生马麝易逃避天敌,为野生马麝提供了良好的栖息场所。经调查该保护区野生马麝约1 160头,而该保护区的总面积约为330 km2,因此野生马麝种群密度为1 160÷330≈3.5(头/km2)。(3)根据野生马麝各年龄段比例可知,生殖前期个体数量大于生殖后期个体数量,因此该种群的年龄结构为增长型。

附加题

1.答案 (1)温度和时间 S (2)19.8 ℃ 稳定 (3)包含 第14天后,三个水池的种群数量都较多,对光的争夺加剧 (4)不能 在19.8 ℃和33.6 ℃之间设置较小的温度梯度,绘制不同温度下的种群增长曲线

解析 (1)该曲线需要通过实验数据进行绘制,据图分析,该实验的自变量有温度和时间,所以做该实验时,需要人为控制的两个变量是温度和时间,由图可知三条曲线都表示种群数量先增加,然后到一定程度后数量维持稳定,符合“S”形增长。(2)第10天,19.8 ℃的水池该水生植物的种群增长曲线斜率最大,增长速率最大;此时,温度为24.8 ℃的水池中该水生植物数量基本不再增加,年龄结构为稳定型。(3)第14天后,限制种群继续增长的环境因素是环境阻力,包括非生物因素和生物因素等,其中光照强度对水生植物的生长有一定影响,因为第14天后,三个水池的种群数量都较多,对光的争夺加剧。(4)图中是在三个温度下进行的实验,温度梯度大,所以不能确定该水生植物生长的最适温度,应该在19.8 ℃和33.6 ℃之间设置较小的温度梯度,绘制不同温度下的种群增长曲线。

2.答案 (1)S 增强 (2)标志重捕 调查期间标志个体部分迁出(或调查期间标志物脱落,或调查期间标志个体被捕食) (3)a 增长型

解析 (1)自然界中褐色雏蝗种群的增长曲线呈“S”形,与1948年相比,1950年种群数量增加,所以种群内个体间种内竞争的强度增强。(2)田鼠活动能力强,活动范围广,采用标志重捕法调查其种群密度。调查中被标志后的动物更难捕捉,标志个体部分迁出或调查期间标志物脱落等,会导致重捕中标志个体数偏小,进而导致调查结果比实际值偏大。(3)根据图乙分析可知,防治田鼠应在a点时进行,bc段田鼠种群数量不断增加,所以此时该种群的年龄结构是增长型。

同课章节目录