【增分测评卷】第二章 群落(含解析)-《精讲精练》26版高中同步新教材生物浙科版选择性必修2

文档属性

| 名称 | 【增分测评卷】第二章 群落(含解析)-《精讲精练》26版高中同步新教材生物浙科版选择性必修2 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 624.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙科版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-08 14:56:16 | ||

图片预览

文档简介

(

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第二章 群落

全卷满分100分 考试用时90分钟

一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中,只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.下列关于种群和群落的叙述,正确的是( )

A.一定自然区域内的所有动植物种群构成群落

B.一个群落中个体数量最多的种群是优势种

C.不同种群在水平方向上的配置呈不均匀性体现了群落的水平结构

D.群落的组成和类型随时间发生有规律性的变化体现了群落的时间结构

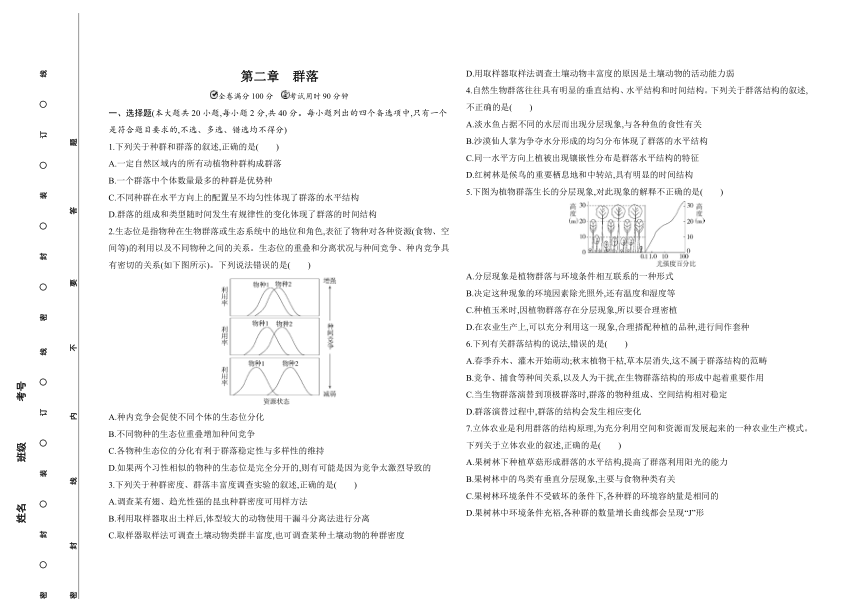

2.生态位是指物种在生物群落或生态系统中的地位和角色,表征了物种对各种资源(食物、空间等)的利用以及不同物种之间的关系。生态位的重叠和分离状况与种间竞争、种内竞争具有密切的关系(如下图所示)。下列说法错误的是( )

A.种内竞争会促使不同个体的生态位分化

B.不同物种的生态位重叠增加种间竞争

C.各物种生态位的分化有利于群落稳定性与多样性的维持

D.如果两个习性相似的物种的生态位是完全分开的,则有可能是因为竞争太激烈导致的

3.下列关于种群密度、群落丰富度调查实验的叙述,正确的是( )

A.调查某有翅、趋光性强的昆虫种群密度可用样方法

B.利用取样器取出土样后,体型较大的动物使用干漏斗分离法进行分离

C.取样器取样法可调查土壤动物类群丰富度,也可调查某种土壤动物的种群密度

D.用取样器取样法调查土壤动物丰富度的原因是土壤动物的活动能力弱

4.自然生物群落往往具有明显的垂直结构、水平结构和时间结构。下列关于群落结构的叙述,不正确的是( )

A.淡水鱼占据不同的水层而出现分层现象,与各种鱼的食性有关

B.沙漠仙人掌为争夺水分形成的均匀分布体现了群落的水平结构

C.同一水平方向上植被出现镶嵌性分布是群落水平结构的特征

D.红树林是候鸟的重要栖息地和中转站,具有明显的时间结构

5.下图为植物群落生长的分层现象,对此现象的解释不正确的是( )

A.分层现象是植物群落与环境条件相互联系的一种形式

B.决定这种现象的环境因素除光照外,还有温度和湿度等

C.种植玉米时,因植物群落存在分层现象,所以要合理密植

D.在农业生产上,可以充分利用这一现象,合理搭配种植的品种,进行间作套种

6.下列有关群落结构的说法,错误的是( )

A.春季乔木、灌木开始萌动;秋末植物干枯,草本层消失,这不属于群落结构的范畴

B.竞争、捕食等种间关系,以及人为干扰,在生物群落结构的形成中起着重要作用

C.当生物群落演替到顶极群落时,群落的物种组成、空间结构相对稳定

D.群落演替过程中,群落的结构会发生相应变化

7.立体农业是利用群落的结构原理,为充分利用空间和资源而发展起来的一种农业生产模式。下列关于立体农业的叙述,正确的是( )

A.果树林下种植草菇形成群落的水平结构,提高了群落利用阳光的能力

B.果树林中的鸟类有垂直分层现象,主要与食物种类有关

C.果树林环境条件不受破坏的条件下,各种群的环境容纳量是相同的

D.果树林中环境条件充裕,各种群的数量增长曲线都会呈现“J”形

8.树线是指天然森林垂直分布的海拔上限,树线以上为高山灌丛和草甸。在全球变暖的背景下,全球树线持续向高海拔迁移。下列有关叙述错误的是( )

A.树线之上和树线之下的植物群落明显不同,主要受温度的影响

B.生态学家常采用样方法对植物的类型和种群密度进行调查

C.在全球变暖树线向高海拔迁移的过程中,群落发生了次生演替

D.树线之上与树线之下的植被分布特点体现了群落的垂直结构

9.下列关于荒漠群落的说法,错误的是( )

A.荒漠中的植物为了适应干旱环境,叶定向突变成针状

B.沙漠狐的耳朵很大,有利于散热

C.某些爬行动物以尿酸盐的形式排出含氮废物

D.荒漠中的生物具有耐旱的特性,是长期自然选择的结果

10.下列现象不属于生物的适应性的是( )

A.北方针叶林中植物的叶呈针状

B.干旱地区的陆生植物的根在土壤中扎得较深

C.群落中某缺少食物的动物,身体瘦小、生长缓慢

D.森林中生活的动物善攀缘,草原上生活的动物善奔跑

11.在沙漠的一个灌木群落中,某种基于种子繁殖的灌木,其分布型随着生长进程会发生改变,幼小和小灌木呈集群分布,中灌木呈随机分布,大灌木呈均匀分布。下列叙述错误的是( )

A.这种改变使群落的水平结构发生变化

B.这种改变是群落演替所引起的结果

C.均匀分布的形成原因主要是竞争

D.集群分布主要是由于种子不能远离母株

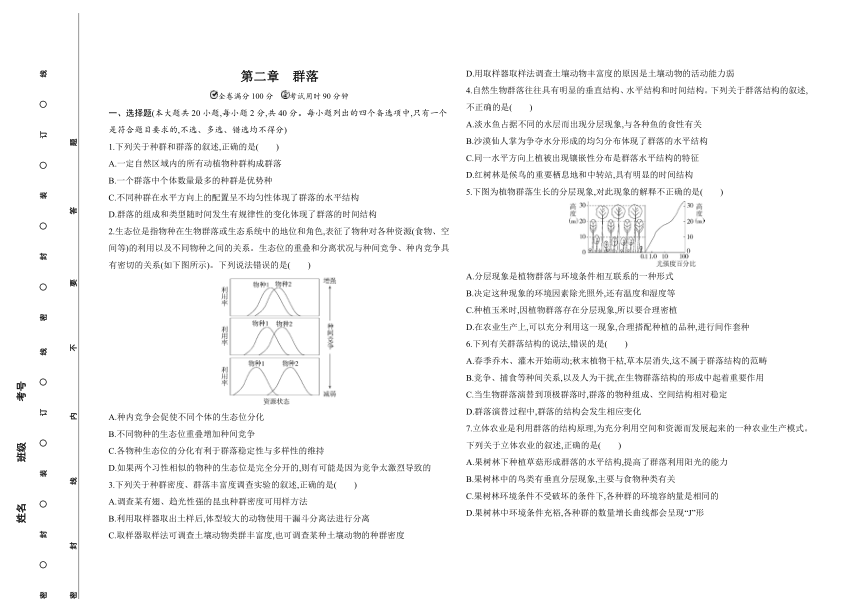

12.某山区坡地生态环境破坏严重,人们根据不同坡度,分别采取保护性耕作、经济林种植和封山育林对其进行了治理,陡坡在封山育林后若干年内,经历了一年生草本、多年生草本和灌木三个阶段,其典型物种①②③的种群密度变化如图所示,下列相关说法正确的是( )

A.c点后,该群落中最终占主导地位的植被类型一定是乔木

B.图中a→b阶段,物种②种群密度上升的原因主要是迁入率大于迁出率

C.图中O→a阶段,群落中不存在分层现象

D.图中b→c阶段,物种②比物种①更能耐受弱光环境

阅读下列材料,完成第13、14题。

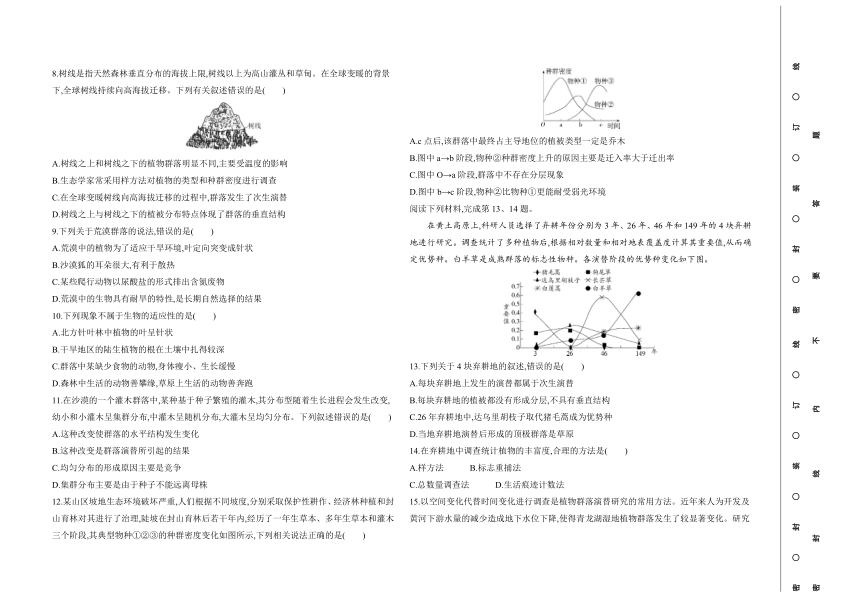

在黄土高原上,科研人员选择了弃耕年份分别为3年、26年、46年和149年的4块弃耕地进行研究。调查统计了多种植物后,根据相对数量和相对地表覆盖度计算其重要值,从而确定优势种。白羊草是成熟群落的标志性物种。各演替阶段的优势种变化如下图。

13.下列关于4块弃耕地的叙述,错误的是( )

A.每块弃耕地上发生的演替都属于次生演替

B.每块弃耕地的植被都没有形成分层,不具有垂直结构

C.26年弃耕地中,达乌里胡枝子取代猪毛蒿成为优势种

D.当地弃耕地演替后形成的顶极群落是草原

14.在弃耕地中调查统计植物的丰富度,合理的方法是( )

A.样方法 B.标志重捕法

C.总数量调查法 D.生活痕迹计数法

15.以空间变化代替时间变化进行调查是植物群落演替研究的常用方法。近年来人为开发及黄河下游水量的减少造成地下水位下降,使得青龙湖湿地植物群落发生了较显著变化。研究人员对现阶段该湿地的植物群落分布情况进行调查(群落名称以占优势的植物命名),结果如图所示。下列叙述错误的是( )

A.通过统计样方内优势种植物的个体数可获知物种丰富度

B.不同植物群落与湖心的距离会随着水位变化发生改变

C.群落中占优势的物种的改变可作为群落演替的标志之一

D.根据现有植物群落分布状况可推测水位下降后群落演替的方向

16.某处森林发生火灾后,林区物种数量与时间的关系如下图所示。下列叙述错误的是( )

A.林区发生了次生演替,演替速度相对较快

B.与①相比,②中群落的结构更复杂,对光的利用更充分

C.在发生火灾后的40年内,随着乔木增多,灌木获得的光能减少

D.在发生火灾后的100年内,草本、灌木与乔木丰富度的变化趋势相同

阅读下列材料,回答第17、18题。

湿地群落素有鸟类天堂的美誉。为保护鸟类多样性,某地将荒草地改建成了湿地公园,作为鸟类的栖息地。黄头乌鸫和红翅乌鸫共同生活在沼泽地中,有着基本相同的生态位,但筑巢繁殖地不同。红翅乌鸫能在湿润沼泽、潮湿草地及灌木丛中筑巢繁殖;黄头乌鸫只能在紧靠池塘的湿润地中筑巢繁殖。黄头乌鸫个体较大并更富攻击性。

17.下列关于两种乌鸫的叙述,错误的是( )

A.从筑巢繁殖空间看,红翅乌鸫的竞争能力比黄头乌鸫要强

B.群落中生态位重叠的两物种会通过自然选择而发生生态位分化

C.在紧靠池塘的湿润沼泽地中,红翅乌鸫会被黄头乌鸫取代

D.若红翅乌鸫种群密度增大,相应病原体的致病力和传播速度减小

18.下列有关该湿地公园的叙述,错误的是( )

A.灌木丛分布着高度不同的植物类群,这体现了群落的垂直结构

B.在选择湿地种植的植物种类时,需考虑不同鸟类的食物和栖息空间

C.某鸟类迁徙到该公园后种群密度短期内迅速增加的直接原因可能是出生率大于死亡率

D.湿地群落的快速建成属于初生演替,是人类活动改变了该群落演替的速度和方向

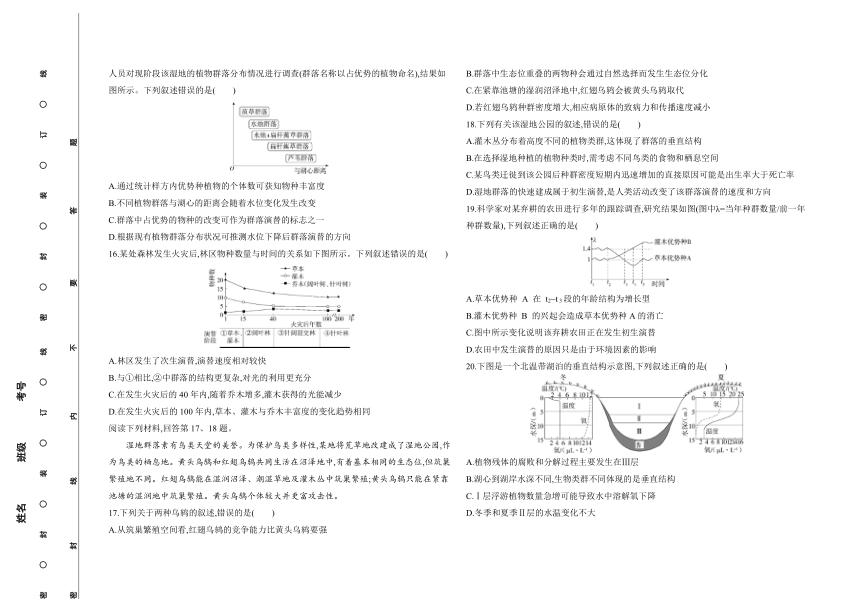

19.科学家对某弃耕的农田进行多年的跟踪调查,研究结果如图(图中λ=当年种群数量/前一年种群数量),下列叙述正确的是( )

A.草本优势种 A 在 t2~t 3段的年龄结构为增长型

B.灌木优势种 B 的兴起会造成草本优势种A的消亡

C.图中所示变化说明该弃耕农田正在发生初生演替

D.农田中发生演替的原因只是由于环境因素的影响

20.下图是一个北温带湖泊的垂直结构示意图,下列叙述正确的是( )

A.植物残体的腐败和分解过程主要发生在Ⅲ层

B.湖心到湖岸水深不同,生物类群不同体现的是垂直结构

C.Ⅰ层浮游植物数量急增可能导致水中溶解氧下降

D.冬季和夏季Ⅱ层的水温变化不大

二、非选择题(本大题共5小题,共60分)

21.(12分)保护生态环境,实现可持续发展,某地区废弃农田经过数十年的演替发展为森林,森林主要以高大的乔木为主,同时拥有丰富的其他动植物资源。回答下列问题。

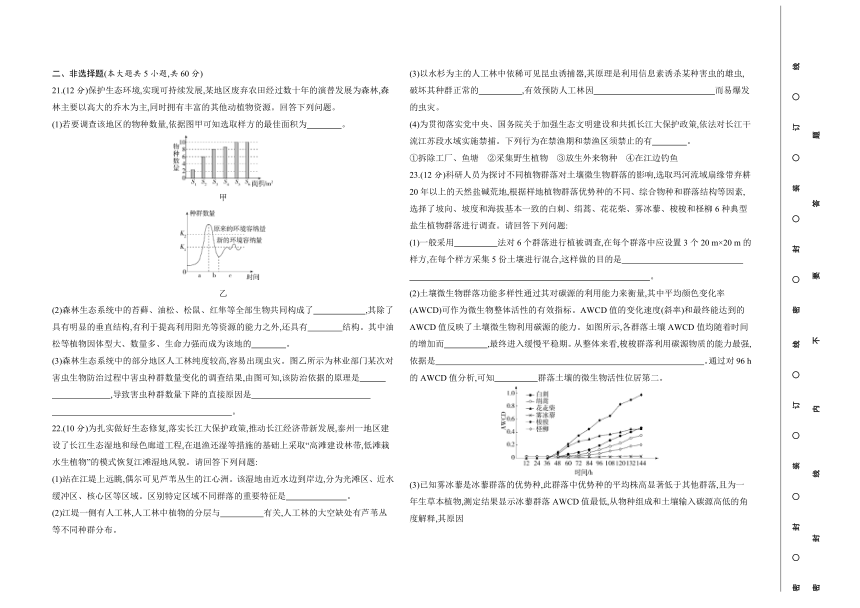

(1)若要调查该地区的物种数量,依据图甲可知选取样方的最佳面积为 。

甲

乙

(2)森林生态系统中的苔藓、油松、松鼠、红隼等全部生物共同构成了 ,其除了具有明显的垂直结构,有利于提高利用阳光等资源的能力之外,还具有 结构。其中油松等植物因体型大、数量多、生命力强而成为该地的 。

(3)森林生态系统中的部分地区人工林纯度较高,容易出现虫灾。图乙所示为林业部门某次对害虫生物防治过程中害虫种群数量变化的调查结果,由图可知,该防治依据的原理是 ,导致害虫种群数量下降的直接原因是 。

22.(10分)为扎实做好生态修复,落实长江大保护政策,推动长江经济带新发展,泰州一地区建设了长江生态湿地和绿色廊道工程,在退渔还湿等措施的基础上采取“高滩建设林带,低滩栽水生植物”的模式恢复江滩湿地风貌。请回答下列问题:

(1)站在江堤上远眺,偶尔可见芦苇丛生的江心洲。该湿地由近水边到岸边,分为光滩区、近水缓冲区、核心区等区域。区别特定区域不同群落的重要特征是 。

(2)江堤一侧有人工林,人工林中植物的分层与 有关,人工林的大空缺处有芦苇丛等不同种群分布。

(3)以水杉为主的人工林中依稀可见昆虫诱捕器,其原理是利用信息素诱杀某种害虫的雄虫,破坏其种群正常的 ,有效预防人工林因 而易爆发的虫灾。

(4)为贯彻落实党中央、国务院关于加强生态文明建设和共抓长江大保护政策,依法对长江干流江苏段水域实施禁捕。下列行为在禁渔期和禁渔区须禁止的有 。

①拆除工厂、鱼塘 ②采集野生植物 ③放生外来物种 ④在江边钓鱼

23.(12分)科研人员为探讨不同植物群落对土壤微生物群落的影响,选取玛河流域扇缘带弃耕20年以上的天然盐碱荒地,根据样地植物群落优势种的不同、综合物种和群落结构等因素,选择了坡向、坡度和海拔基本一致的白刺、绢蒿、花花柴、雾冰藜、梭梭和柽柳6种典型盐生植物群落进行调查。请回答下列问题:

(1)一般采用 法对6个群落进行植被调查,在每个群落中应设置3个20 m×20 m的样方,在每个样方采集5份土壤进行混合,这样做的目的是 。

(2)土壤微生物群落功能多样性通过其对碳源的利用能力来衡量,其中平均颜色变化率(AWCD)可作为微生物整体活性的有效指标。AWCD值的变化速度(斜率)和最终能达到的AWCD值反映了土壤微生物利用碳源的能力。如图所示,各群落土壤AWCD值均随着时间的增加而 ,最终进入缓慢平稳期。从整体来看,梭梭群落利用碳源物质的能力最强,依据是 。通过对96 h的AWCD值分析,可知 群落土壤的微生物活性位居第二。

(3)已知雾冰藜是冰藜群落的优势种,此群落中优势种的平均株高显著低于其他群落,且为一年生草本植物,测定结果显示冰藜群落AWCD值最低,从物种组成和土壤输入碳源高低的角度解释,其原因是 。

24.(12分)当土地停止耕种时,演替便开始了,最早入侵耕地的植物称为先锋植物,先锋植物的出现是演替开始的标志。随着演替的发展,弃耕地周围环境中的物种逐渐向弃耕地中扩散。在自然状态下,演替会使植被得以恢复,最终发展为稳定的生态系统。生态学家在研究某弃耕地区群落演替过程中,对不同时期群落的丰富度指数进行了统计。结果如图所示。请回答下列问题。

(1)弃耕土地上的演替类型属于 。土地在经数年精耕细作之后,以往植被的痕迹往往被彻底清除,同时创造出一种新的生态环境,这种环境不仅适于作物,还适于不受耕作抑制的杂草生长,所以最早入侵弃耕土地的先锋植物是 。

(2)随着演替的发展,物种数量增多,群落内不同植物种群之间的 关系明显加剧,依据曲线图,请描述物种丰富度在50年内的变化: 。

(3)经调查研究发现,群落中有一部分植物能在自然条件下无性繁殖,属于克隆植物。在群落演替的中后期,这些克隆植物占据优势地位,与大部分非克隆植物相比,克隆植物能通过分株之间的连接物实现资源共享,有效地提高了克隆植物的环境适应能力,这种现象叫生理整合。请据此推测群落演替过程中物种丰富度曲线下降的原因: 。

(4)在自然条件下,这片弃耕土地最终发展成为森林生态系统,在森林中自下而上分别有草本植物、灌木和乔木,这属于群落的 ,

这种结构显著提高了群落 的能力。

25.(14分)内蒙古白音锡勒牧场是著名的草原自然保护区,牧草繁茂、牛羊遍地。但上个世纪六七十年代由于长期过度放牧导致该地区羊草草原群落退化为冷蒿群落,中国科学院研究人员从1983年到2012年间研究了退化羊草草原围栏耙地处理后植物群落恢复演替的过程。下表显示退化羊草草原围栏耙地处理后各恢复演替阶段五种植物的相对密度及相对生物量的综合值。请回答下列问题:

恢复演替阶段 相对密度及相对生物量的综合值

羊草 冰草 大针茅 冷蒿 猪毛菜

第一阶段 23 27 19 43 5

第二阶段 65~72 17~32 10~11 15~19 14~47

第三阶段 50~134 8~69 1~43 1~19 0~5

第四阶段 22~104 2~35 11~149 4~26 0~13

(1)由表可知,与第一阶段相比,第二阶段由于围栏耙地处理使

迅速成为明显的优势种,冷蒿急剧下降,其他物种也有相应的变化;到了第三阶段,猪毛菜由于种间竞争能力弱而明显下降。第四阶段末,植物经过激烈竞争后,达到一个与群落所处环境相适应的相对稳定的状态,这是群落中物种之间及生物与环境间 的结果。

(2)为探究不同治理方式对退化羊草草原土壤微生物数量的影响,1983年科研人员除围栏耙地外,另取两块类似样地,分别进行围栏封育(自然恢复)和不围栏的继续放牧。2008年分别取上述3种处理方式的0~10厘米和10~30厘米的土样,测定土壤微生物的数量,实验结果如图所示。

①“不围栏的继续放牧”在本实验中的作用是 。

②分析图中的数据可知:围栏封育处理后,细菌数量在 厘米的土层增长率较高,真菌数量在 厘米的土层增长率较高。

③根据图中的数据推测:浅土层中围栏封育的细菌和真菌数量均高于不围栏的原因是 ;浅土层中围栏耙地的细菌和真菌数量均高于围栏封育的原因是 。

(3)不同治理措施对退化草原恢复的效果不同,说明人类活动会使群落演替按照不同于自然演替的 和 进行。

附加题

1.为保护和合理利用自然资源,某研究小组对某林地的动植物资源进行了调查。回答下列问题。

(1)调查发现,某种哺乳动物种群的年龄结构属于增长型,得出这一结论的主要依据是发现该种群中 。

(2)调查发现该林地的物种数目很多。一个群落中物种数目的多少称为 。

(3)该林地中,植物对动物的作用有 (答出2点即可);动物对植物的作用有 (答出2点即可)。

2.入侵生物福寿螺适应能力强、种群繁殖速度快。为研究福寿螺与本土田螺的种间关系及福寿螺对水质的影响,开展了以下实验。

实验一:在饲养盒中间放置多孔挡板,不允许螺通过,将两种螺分别置于挡板两侧饲养;单独饲养为对照组。结果如图所示。

实验二:在饲养盒中,以新鲜菜叶喂养福寿螺,每天清理菜叶残渣;以清洁自来水为对照组。结果如表所示。

养殖 天数 (d) 浑浊度(FTU) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L)

实验组 对照组 实验组 对照组 实验组 对照组

1 10.81 0.58 14.72 7.73 0.44 0.01

3 15.54 0.31 33.16 8.37 1.27 0.01

5 23.12 1.04 72.78 9.04 2.38 0.02

7 34.44 0.46 74.02 9.35 4.12 0.01

注:水体浑浊度高表示其杂质含量高。

回答下列问题:

(1)野外调查本土田螺的种群密度,通常采用的调查方法是 。

(2)由实验一结果可知,两种螺的种间关系为 。

(3)由实验二结果可知,福寿螺对水体的影响表现为 。

(4)结合实验一和实验二的结果,下列分析正确的是 (填序号)。

①福寿螺的入侵会降低本土物种丰富度

②福寿螺对富营养化水体耐受能力低

③福寿螺比本土田螺对环境的适应能力更强

④种群数量达到时,是防治福寿螺的最佳时期

(5)福寿螺入侵所带来的危害警示我们,引种时要注意 (答出两点即可)。

答案全解全析

1.C 在一定时间内聚集在一定空间内的所有生物种群的集合体称为群落,A错误;优势种在群落中往往数量多,但一个群落中个体数量最多的种群不一定是优势种,B错误;群落中的生物在水平方向上的配置状况形成了群落的水平结构,大多数群落中的各个物种在水平方向上的分布往往呈不均匀性,C正确;群落的组成和外貌随时间发生有规律性的变化体现了群落的时间结构,但群落的类型变化属于群落的演替,D错误。

2.A 生态位表示物种在群落中所处的地位、作用和重要性,种间竞争使不同物种对资源的利用出现差异,所以会促使不同物种的生态位分化,A错误。

3.C 有翅、趋光性强的这类昆虫活动能力强,不可用样方法调查其种群密度,可用黑光灯诱捕法调查,A错误;分离土壤动物时,体型较大的动物用镊子拣出,体型较小的动物使用干漏斗分离法进行分离,B错误;对土壤动物而言,取样器取样法可调查群落丰富度和某个种群的密度,C正确;用取样器取样法调查土壤动物丰富度的原因是土壤动物的活动能力强,身体微小,D错误。

4.B 沙漠仙人掌为争夺水分形成的均匀分布是一个种群内的分布型,未体现群落的水平结构,B错误;群落的组成和外貌可随时间改变而发生有规律的变化,这就是群落的时间结构,红树林是候鸟的重要栖息地和中转站,因此,红树林群落具有明显的时间结构,D正确。

5.C 同一生物构成的种群无分层现象,只有群落才具有分层现象,C错误。

6.A 春季乔木、灌木开始萌动;秋末植物干枯,草本层消失,体现了群落的时间结构,属于群落结构的范畴,A错误。由于对光的竞争,植物有分层现象;动物的分层现象主要与食物有关;人类活动会影响群落的内部环境,使水平方向上各种生物的分布不相同,B正确。

7.B 群落的垂直结构主要指群落的分层现象,果树林下种植草菇形成了群落的垂直结构,可以提高植物利用环境资源的能力,A错误;鸟类垂直分层的现象与植物垂直分层的现象密切相关,因为植物可以为鸟类提供食物等,B正确;环境容纳量是指长时期内环境所能维持的种群最大数量,不同生物生存所需要的营养物质和空间是不一样的,同一环境为不同生物种群提供的营养物质的量和生存空间不同,所以各种群的环境容纳量是不相同的,C错误;果树林中环境条件充裕,但资源依然是有限的,在各种生态因素的综合作用下,各种群的数量增长曲线都会呈现“S”形,D错误。

8.D 树线是指天然森林垂直分布的海拔上限,树线以上为高山灌丛和草甸,树线上下的植物群落明显不同,全球变暖使全球树线向高海拔迁移,可知温度是影响树线的主要因素,A正确;在全球变暖树线向高海拔迁移的过程中,由于原有的土壤、植被没有消失,群落发生了次生演替,C正确;树线之上与树线之下的植被分布特点未体现群落的垂直结构,D错误。

9.A 突变是不定向的,自然选择是定向的,干旱环境选择了适应干旱的针状叶植物,A错误,D正确;沙漠狐的耳朵很大,增大了散热面积,有利于散热,B正确;某些爬行动物以尿酸盐的形式排出含氮废物,使水分损失最小,C正确。

10.C 北方针叶林群落分布区夏季温凉,冬季严寒,植物的叶呈针状,表面有增厚的角质膜和内陷的气孔,以减少蒸腾并有助于在夏季干旱期和冬季结冰期保持水分,A正确;干旱地区土壤中水分较少,陆生植物的根在土壤中扎得较深,是陆生植物适应环境的表现,B正确;群落中某动物缺少食物,导致生长发育受到影响,因此其身体瘦小、生长缓慢,这与生物的适应性无关,C错误;森林中多为高大的乔木,其中生活的动物善攀缘,草原地势平坦,其中生活的动物善奔跑,都是生物的适应性,D正确。

11.B 群落演替指的是群落的一些物种替代另一些物种、一个群落替代另一个群落的自然演变过程。由题干信息可知,该群落仍然是灌木占优势地位的灌木群落,未出现其他群落替代该灌木群落,B错误。

12.D 由于山区坡地水资源短缺,c点后,该群落中最终占主导地位的植被类型不一定是乔木,A错误;图中a→b阶段,物种②种群密度上升的原因主要是出生率大于死亡率,B错误;图中O→a阶段,群落中同样存在分层现象,C错误;图中b→c阶段,物种①不断减少甚至消失,而物种②也下降但保持在一个相对稳定的范围内,故物种②比物种①更能耐受弱光环境,D正确。

13.B 发生在弃耕地上的演替属于次生演替,A正确;每块弃耕地的植被都有垂直结构,也有水平结构,B错误;从题图曲线中可以看出,在26年弃耕地中,猪毛蒿重要值变小,而达乌里胡枝子重要值变大成为优势种,C正确;根据题干信息“白羊草是成熟群落的标志性物种”,当地弃耕地演替后形成的顶极群落中没有高大的乔木和灌木,因此顶极群落为草原,D正确。

14.A 统计植物丰富度常用的方法是样方法,A正确。

15.A 物种丰富度是指群落中不同物种的总数,因此,通过统计样方内不同物种的总数,可获知物种丰富度,A错误。

16.D 林区发生的是次生演替,次生演替的起点是被毁灭群落的基质,演替速度通常相对较快,A正确;①为草本和灌木阶段,②为阔叶林阶段,与①相比,②中群落的结构更复杂,对光的利用更充分,B正确;据图可知:在发生火灾后的40年内,乔木物种数逐渐增多,由于其比较高大,故在光能的竞争中占优势,灌木获得的光能减少,物种数减少,C正确;据图可知:在发生火灾后的100年内,乔木的物种数先增多后趋于稳定,而草本和灌木的物种数逐渐降低后趋于稳定,故草本、灌木与乔木丰富度的变化趋势不相同,D错误。

17.D 据题意可知,红翅乌鸫能在湿润沼泽、潮湿草地及灌木丛中筑巢繁殖,而黄头乌鸫只能在紧靠池塘的湿润地中筑巢繁殖,故从筑巢繁殖空间看,红翅乌鸫的竞争能力比黄头乌鸫要强,A正确;当两个物种生态位发生重叠时,往往通过自然选择而发生生态位分化,从而减少或排除竞争,B正确;由于黄头乌鸫只能在紧靠池塘的湿润地中筑巢繁殖,且黄头乌鸫个体较大并更富攻击性,故在紧靠池塘的湿润沼泽地中,红翅乌鸫会被黄头乌鸫取代,C正确;病原微生物的致病力和传播速度会随着红翅乌鸫种群密度的增加而增加,D错误。

18.D 决定种群密度的直接因素有出生率、死亡率和迁入率、迁出率,某鸟类迁徙到该公园后种群密度短期内迅速增加的直接原因可能是出生率大于死亡率,C正确;结合题意可知,某地将荒草地改建成了湿地公园,而荒草地具备一定的土壤和植被条件,故该湿地群落的快速建成属于次生演替,D错误。

19.A 草本优势种A在t 2~ t 3时,λ>1,种群数量增加,年龄结构为增长型,A正确;群落演替是不同种群与环境变化相互作用而发生的优势种取代的过程,据图可知,草本优势种A并没有消亡,B错误;弃耕的农田发生的演替类型是次生演替,C错误;农田中发生演替的原因不仅仅受环境因素的影响,D错误。

20.C 微生物主要分布在底泥层,植物残体的腐败和分解过程主要发生在Ⅳ底泥层,A错误;从湖心到湖岸依次分布着不同生物,是群落水平方向上的差异,体现的是群落的水平结构,B错误;表水层即Ⅰ层浮游植物数量急增,可能导致水中溶解氧下降,C正确;据题图可知,夏季Ⅱ层的水温变化较大,D错误。

21.答案 (每空2分)(1)S5 (2)生物群落 水平 优势种 (3)降低环境容纳量 害虫死亡率大于出生率

解析 (1)图甲中S5和S6中物种的数目一样多,且比较稳定,所以若要调查该地区的物种数量,依据图甲可知选取样方的最佳面积为S5。(3)由图乙可知,生物防治后害虫种群的环境容纳量降低了,因此该防治依据的原理是降低害虫的环境容纳量,导致害虫种群数量下降的直接原因是害虫的死亡率大于出生率。

22.答案 (每空2分)(1)群落的物种组成 (2)光照强度 (3)性别比例 动植物种类少,营养结构简单 (4)②③④

解析 (2)植物需利用光照进行光合作用,故植物分层与光照强度有关,人工林大空缺处有芦苇丛等不同种群的分布,体现了该群落具有水平结构。(3)利用信息素诱杀某种害虫的雄虫会破坏其种群正常的性别比例,使害虫出生率降低,有效防止人工林因动植物种类少、营养结构简单而易爆发的虫灾。(4)在禁渔期和禁渔区进行的任何影响鱼类生态的活动都是禁止的,不得进行任何捕捞和破坏生态环境的行为,即②③④都是禁止的。

23.答案 (每空2分)(1) 样方 避免偶然因素对实验结果造成干扰(或避免取样的偶然性对调查结果产生影响) (2)升高 梭梭群落土壤的AWCD值变化速度(斜率)和最终能达到的AWCD值均最大 花花柴 (3)该群落植株矮小,物种单一,因此对于土壤输入的碳源较低,所以微生物群落活性较低

解析 (1)设置3个20 m×20 m的样方,在每个样方采集5份土壤进行混合,目的是避免偶然因素对实验结果造成干扰。(2)通过对96 h的AWCD值分析,梭梭群落土壤的AWCD值变化速度(斜率)和最终能达到的AWCD值均最大,可见梭梭群落利用碳源物质的能力最强,其次是花花柴群落,而白刺、绢蒿、柽柳群落差异不显著,雾冰藜群落最低。(3)冰藜群落的优势物种雾冰藜的平均株高显著低于其他群落,且为一年生草本植物,从物种组成和土壤输入碳源高低的角度解释冰藜群落AWCD值最低的原因:该群落植株矮小,物种单一,因此对于土壤输入的碳源较低,微生物群落活性较低。

24.答案 (除标注外,每空1分)(1)次生演替 不受耕作抑制的杂草(或一年生杂草) (2)竞争 在演替的前20年内丰富度逐渐升高到达顶点,20~30年间丰富度下降,30年后丰富度达到稳定状态(3分) (3)因为克隆植物有生理整合的特征,克隆植物与非克隆植物相比有很大的竞争优势,阻碍了其他非克隆植物的发展,使得该群落物种丰富度降低(3分) (4)垂直结构 利用阳光等环境资源(2分)

解析 (1)在弃耕的土地上发生的演替属于次生演替,由“土地在经数年精耕细作之后,以往植被的痕迹往往被彻底清除,同时创造出一种新的生态环境,这种环境不仅适于作物,还适于不受耕作抑制的杂草生长”可知,弃耕之后,最先生长的是不受耕作抑制的杂草(或一年生杂草)。(2)随着群落演替的发展,物种数量增多,不同植物种群之间竞争更加激烈。(3)生理整合特征的存在,使得克隆植物在生存、生长、繁殖和利用资源方面与非克隆植物相比有很大的优势,从而在植物群落中逐渐占据优势地位,同时阻碍了其他非克隆植物的发展,使该群落物种丰富度降低。

25.答案 (除标注外,每空2分)(1)羊草(1分) 协同进化 (2)对照(1分) 0~10 10~30 不放牧提高了土壤表层的有机物含量,进而提高了细菌和真菌的繁殖速度 耙地提高了土壤的通气性,进而提高了细菌和真菌的繁殖速度 (3)方向(1分) 速度(1分)

解析 (1)由表格可知,第一阶段,冷蒿的相对密度及相对生物量的综合值最高;第二阶段,羊草的相对密度及相对生物量的综合值最高,此时羊草成为优势种;到第三阶段,猪毛菜在种间竞争中处于弱势,数量明显下降;到第四阶段末,植物经过激烈竞争后,达到一个与群落所处环境相适应的相对稳定的状态,这是生物与生物之间、生物与无机环境之间协同进化的结果。(2)①分析题意,本实验的目的是探究不同治理方式对退化羊草草原土壤微生物数量的影响,则不围栏的继续放牧属于对照组。②据题图可知,与不围栏对照组相比,围栏封育处理后,细菌数量在0~10厘米的土层增长率较高,真菌数量在10~30厘米的土层增长率较高。

附加题

1.答案 (1)生殖前期个体数多,生殖后期个体数少 (2)(物种)丰富度 (3)植物的光合作用为动物的需氧呼吸提供氧气;植物为动物提供食物和栖息空间 土壤动物的活动可疏松土壤,有利于植物的生长;动物可帮助植物传粉和传播种子,有利于植物的繁殖

解析 (1)种群的年龄结构是指各年龄组个体数量在种群中所占的比例关系。当生殖前期个体数多而生殖后期个体数少时,种群的出生率大于死亡率,种群数量上升,此时种群的年龄结构为增长型。(2)物种丰富度是指群落中不同物种的总数。(3)该林地中,植物可通过光合作用为动物的需氧呼吸提供氧气,植物的叶片、果实等可以为动物提供食物,植物的存在还能为动物提供栖息空间;土壤动物的活动能增加土壤的透气性,进而促进植物根部细胞的需氧呼吸,动物还可以帮助植物传粉和传播种子,动、植物在生态系统中都具有重要作用。

2.答案 (1)样方法 (2)竞争 (3)使水体氮磷总量提高,使水体浑浊度上升 (4)①③ (5)考虑引入物种与本土物种的种间关系;考虑引入物种是否影响当地生态

解析 (1)对于活动能力弱、活动范围小的动物可用样方法来统计其种群密度。(2)由实验一结果可知,福寿螺与本土田螺共同培养时,本土田螺数量急剧下降,对照组中单独培养本土田螺时则无此现象,故福寿螺与本土田螺为竞争(或种间竞争)关系。(3)由实验二结果可知,随着福寿螺养殖天数的增加,水体氮磷总量提高,水体浑浊度上升。(4)福寿螺在与本土物种竞争中占优势,福寿螺入侵可能使部分本土物种灭绝,从而降低本土物种丰富度,①正确;由题意可知,福寿螺对富营养化水体的耐受性很强,且比本土田螺对环境的适应能力强,②错误,③正确;K/2时种群数量增长最快,则防治福寿螺应该在种群数量达到K/2前进行,④错误。

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

(

姓名 班级 考号

密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线 密 ○ 封 ○ 装 ○ 订 ○ 线

密 封 线 内 不 要 答 题

)

第二章 群落

全卷满分100分 考试用时90分钟

一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中,只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.下列关于种群和群落的叙述,正确的是( )

A.一定自然区域内的所有动植物种群构成群落

B.一个群落中个体数量最多的种群是优势种

C.不同种群在水平方向上的配置呈不均匀性体现了群落的水平结构

D.群落的组成和类型随时间发生有规律性的变化体现了群落的时间结构

2.生态位是指物种在生物群落或生态系统中的地位和角色,表征了物种对各种资源(食物、空间等)的利用以及不同物种之间的关系。生态位的重叠和分离状况与种间竞争、种内竞争具有密切的关系(如下图所示)。下列说法错误的是( )

A.种内竞争会促使不同个体的生态位分化

B.不同物种的生态位重叠增加种间竞争

C.各物种生态位的分化有利于群落稳定性与多样性的维持

D.如果两个习性相似的物种的生态位是完全分开的,则有可能是因为竞争太激烈导致的

3.下列关于种群密度、群落丰富度调查实验的叙述,正确的是( )

A.调查某有翅、趋光性强的昆虫种群密度可用样方法

B.利用取样器取出土样后,体型较大的动物使用干漏斗分离法进行分离

C.取样器取样法可调查土壤动物类群丰富度,也可调查某种土壤动物的种群密度

D.用取样器取样法调查土壤动物丰富度的原因是土壤动物的活动能力弱

4.自然生物群落往往具有明显的垂直结构、水平结构和时间结构。下列关于群落结构的叙述,不正确的是( )

A.淡水鱼占据不同的水层而出现分层现象,与各种鱼的食性有关

B.沙漠仙人掌为争夺水分形成的均匀分布体现了群落的水平结构

C.同一水平方向上植被出现镶嵌性分布是群落水平结构的特征

D.红树林是候鸟的重要栖息地和中转站,具有明显的时间结构

5.下图为植物群落生长的分层现象,对此现象的解释不正确的是( )

A.分层现象是植物群落与环境条件相互联系的一种形式

B.决定这种现象的环境因素除光照外,还有温度和湿度等

C.种植玉米时,因植物群落存在分层现象,所以要合理密植

D.在农业生产上,可以充分利用这一现象,合理搭配种植的品种,进行间作套种

6.下列有关群落结构的说法,错误的是( )

A.春季乔木、灌木开始萌动;秋末植物干枯,草本层消失,这不属于群落结构的范畴

B.竞争、捕食等种间关系,以及人为干扰,在生物群落结构的形成中起着重要作用

C.当生物群落演替到顶极群落时,群落的物种组成、空间结构相对稳定

D.群落演替过程中,群落的结构会发生相应变化

7.立体农业是利用群落的结构原理,为充分利用空间和资源而发展起来的一种农业生产模式。下列关于立体农业的叙述,正确的是( )

A.果树林下种植草菇形成群落的水平结构,提高了群落利用阳光的能力

B.果树林中的鸟类有垂直分层现象,主要与食物种类有关

C.果树林环境条件不受破坏的条件下,各种群的环境容纳量是相同的

D.果树林中环境条件充裕,各种群的数量增长曲线都会呈现“J”形

8.树线是指天然森林垂直分布的海拔上限,树线以上为高山灌丛和草甸。在全球变暖的背景下,全球树线持续向高海拔迁移。下列有关叙述错误的是( )

A.树线之上和树线之下的植物群落明显不同,主要受温度的影响

B.生态学家常采用样方法对植物的类型和种群密度进行调查

C.在全球变暖树线向高海拔迁移的过程中,群落发生了次生演替

D.树线之上与树线之下的植被分布特点体现了群落的垂直结构

9.下列关于荒漠群落的说法,错误的是( )

A.荒漠中的植物为了适应干旱环境,叶定向突变成针状

B.沙漠狐的耳朵很大,有利于散热

C.某些爬行动物以尿酸盐的形式排出含氮废物

D.荒漠中的生物具有耐旱的特性,是长期自然选择的结果

10.下列现象不属于生物的适应性的是( )

A.北方针叶林中植物的叶呈针状

B.干旱地区的陆生植物的根在土壤中扎得较深

C.群落中某缺少食物的动物,身体瘦小、生长缓慢

D.森林中生活的动物善攀缘,草原上生活的动物善奔跑

11.在沙漠的一个灌木群落中,某种基于种子繁殖的灌木,其分布型随着生长进程会发生改变,幼小和小灌木呈集群分布,中灌木呈随机分布,大灌木呈均匀分布。下列叙述错误的是( )

A.这种改变使群落的水平结构发生变化

B.这种改变是群落演替所引起的结果

C.均匀分布的形成原因主要是竞争

D.集群分布主要是由于种子不能远离母株

12.某山区坡地生态环境破坏严重,人们根据不同坡度,分别采取保护性耕作、经济林种植和封山育林对其进行了治理,陡坡在封山育林后若干年内,经历了一年生草本、多年生草本和灌木三个阶段,其典型物种①②③的种群密度变化如图所示,下列相关说法正确的是( )

A.c点后,该群落中最终占主导地位的植被类型一定是乔木

B.图中a→b阶段,物种②种群密度上升的原因主要是迁入率大于迁出率

C.图中O→a阶段,群落中不存在分层现象

D.图中b→c阶段,物种②比物种①更能耐受弱光环境

阅读下列材料,完成第13、14题。

在黄土高原上,科研人员选择了弃耕年份分别为3年、26年、46年和149年的4块弃耕地进行研究。调查统计了多种植物后,根据相对数量和相对地表覆盖度计算其重要值,从而确定优势种。白羊草是成熟群落的标志性物种。各演替阶段的优势种变化如下图。

13.下列关于4块弃耕地的叙述,错误的是( )

A.每块弃耕地上发生的演替都属于次生演替

B.每块弃耕地的植被都没有形成分层,不具有垂直结构

C.26年弃耕地中,达乌里胡枝子取代猪毛蒿成为优势种

D.当地弃耕地演替后形成的顶极群落是草原

14.在弃耕地中调查统计植物的丰富度,合理的方法是( )

A.样方法 B.标志重捕法

C.总数量调查法 D.生活痕迹计数法

15.以空间变化代替时间变化进行调查是植物群落演替研究的常用方法。近年来人为开发及黄河下游水量的减少造成地下水位下降,使得青龙湖湿地植物群落发生了较显著变化。研究人员对现阶段该湿地的植物群落分布情况进行调查(群落名称以占优势的植物命名),结果如图所示。下列叙述错误的是( )

A.通过统计样方内优势种植物的个体数可获知物种丰富度

B.不同植物群落与湖心的距离会随着水位变化发生改变

C.群落中占优势的物种的改变可作为群落演替的标志之一

D.根据现有植物群落分布状况可推测水位下降后群落演替的方向

16.某处森林发生火灾后,林区物种数量与时间的关系如下图所示。下列叙述错误的是( )

A.林区发生了次生演替,演替速度相对较快

B.与①相比,②中群落的结构更复杂,对光的利用更充分

C.在发生火灾后的40年内,随着乔木增多,灌木获得的光能减少

D.在发生火灾后的100年内,草本、灌木与乔木丰富度的变化趋势相同

阅读下列材料,回答第17、18题。

湿地群落素有鸟类天堂的美誉。为保护鸟类多样性,某地将荒草地改建成了湿地公园,作为鸟类的栖息地。黄头乌鸫和红翅乌鸫共同生活在沼泽地中,有着基本相同的生态位,但筑巢繁殖地不同。红翅乌鸫能在湿润沼泽、潮湿草地及灌木丛中筑巢繁殖;黄头乌鸫只能在紧靠池塘的湿润地中筑巢繁殖。黄头乌鸫个体较大并更富攻击性。

17.下列关于两种乌鸫的叙述,错误的是( )

A.从筑巢繁殖空间看,红翅乌鸫的竞争能力比黄头乌鸫要强

B.群落中生态位重叠的两物种会通过自然选择而发生生态位分化

C.在紧靠池塘的湿润沼泽地中,红翅乌鸫会被黄头乌鸫取代

D.若红翅乌鸫种群密度增大,相应病原体的致病力和传播速度减小

18.下列有关该湿地公园的叙述,错误的是( )

A.灌木丛分布着高度不同的植物类群,这体现了群落的垂直结构

B.在选择湿地种植的植物种类时,需考虑不同鸟类的食物和栖息空间

C.某鸟类迁徙到该公园后种群密度短期内迅速增加的直接原因可能是出生率大于死亡率

D.湿地群落的快速建成属于初生演替,是人类活动改变了该群落演替的速度和方向

19.科学家对某弃耕的农田进行多年的跟踪调查,研究结果如图(图中λ=当年种群数量/前一年种群数量),下列叙述正确的是( )

A.草本优势种 A 在 t2~t 3段的年龄结构为增长型

B.灌木优势种 B 的兴起会造成草本优势种A的消亡

C.图中所示变化说明该弃耕农田正在发生初生演替

D.农田中发生演替的原因只是由于环境因素的影响

20.下图是一个北温带湖泊的垂直结构示意图,下列叙述正确的是( )

A.植物残体的腐败和分解过程主要发生在Ⅲ层

B.湖心到湖岸水深不同,生物类群不同体现的是垂直结构

C.Ⅰ层浮游植物数量急增可能导致水中溶解氧下降

D.冬季和夏季Ⅱ层的水温变化不大

二、非选择题(本大题共5小题,共60分)

21.(12分)保护生态环境,实现可持续发展,某地区废弃农田经过数十年的演替发展为森林,森林主要以高大的乔木为主,同时拥有丰富的其他动植物资源。回答下列问题。

(1)若要调查该地区的物种数量,依据图甲可知选取样方的最佳面积为 。

甲

乙

(2)森林生态系统中的苔藓、油松、松鼠、红隼等全部生物共同构成了 ,其除了具有明显的垂直结构,有利于提高利用阳光等资源的能力之外,还具有 结构。其中油松等植物因体型大、数量多、生命力强而成为该地的 。

(3)森林生态系统中的部分地区人工林纯度较高,容易出现虫灾。图乙所示为林业部门某次对害虫生物防治过程中害虫种群数量变化的调查结果,由图可知,该防治依据的原理是 ,导致害虫种群数量下降的直接原因是 。

22.(10分)为扎实做好生态修复,落实长江大保护政策,推动长江经济带新发展,泰州一地区建设了长江生态湿地和绿色廊道工程,在退渔还湿等措施的基础上采取“高滩建设林带,低滩栽水生植物”的模式恢复江滩湿地风貌。请回答下列问题:

(1)站在江堤上远眺,偶尔可见芦苇丛生的江心洲。该湿地由近水边到岸边,分为光滩区、近水缓冲区、核心区等区域。区别特定区域不同群落的重要特征是 。

(2)江堤一侧有人工林,人工林中植物的分层与 有关,人工林的大空缺处有芦苇丛等不同种群分布。

(3)以水杉为主的人工林中依稀可见昆虫诱捕器,其原理是利用信息素诱杀某种害虫的雄虫,破坏其种群正常的 ,有效预防人工林因 而易爆发的虫灾。

(4)为贯彻落实党中央、国务院关于加强生态文明建设和共抓长江大保护政策,依法对长江干流江苏段水域实施禁捕。下列行为在禁渔期和禁渔区须禁止的有 。

①拆除工厂、鱼塘 ②采集野生植物 ③放生外来物种 ④在江边钓鱼

23.(12分)科研人员为探讨不同植物群落对土壤微生物群落的影响,选取玛河流域扇缘带弃耕20年以上的天然盐碱荒地,根据样地植物群落优势种的不同、综合物种和群落结构等因素,选择了坡向、坡度和海拔基本一致的白刺、绢蒿、花花柴、雾冰藜、梭梭和柽柳6种典型盐生植物群落进行调查。请回答下列问题:

(1)一般采用 法对6个群落进行植被调查,在每个群落中应设置3个20 m×20 m的样方,在每个样方采集5份土壤进行混合,这样做的目的是 。

(2)土壤微生物群落功能多样性通过其对碳源的利用能力来衡量,其中平均颜色变化率(AWCD)可作为微生物整体活性的有效指标。AWCD值的变化速度(斜率)和最终能达到的AWCD值反映了土壤微生物利用碳源的能力。如图所示,各群落土壤AWCD值均随着时间的增加而 ,最终进入缓慢平稳期。从整体来看,梭梭群落利用碳源物质的能力最强,依据是 。通过对96 h的AWCD值分析,可知 群落土壤的微生物活性位居第二。

(3)已知雾冰藜是冰藜群落的优势种,此群落中优势种的平均株高显著低于其他群落,且为一年生草本植物,测定结果显示冰藜群落AWCD值最低,从物种组成和土壤输入碳源高低的角度解释,其原因是 。

24.(12分)当土地停止耕种时,演替便开始了,最早入侵耕地的植物称为先锋植物,先锋植物的出现是演替开始的标志。随着演替的发展,弃耕地周围环境中的物种逐渐向弃耕地中扩散。在自然状态下,演替会使植被得以恢复,最终发展为稳定的生态系统。生态学家在研究某弃耕地区群落演替过程中,对不同时期群落的丰富度指数进行了统计。结果如图所示。请回答下列问题。

(1)弃耕土地上的演替类型属于 。土地在经数年精耕细作之后,以往植被的痕迹往往被彻底清除,同时创造出一种新的生态环境,这种环境不仅适于作物,还适于不受耕作抑制的杂草生长,所以最早入侵弃耕土地的先锋植物是 。

(2)随着演替的发展,物种数量增多,群落内不同植物种群之间的 关系明显加剧,依据曲线图,请描述物种丰富度在50年内的变化: 。

(3)经调查研究发现,群落中有一部分植物能在自然条件下无性繁殖,属于克隆植物。在群落演替的中后期,这些克隆植物占据优势地位,与大部分非克隆植物相比,克隆植物能通过分株之间的连接物实现资源共享,有效地提高了克隆植物的环境适应能力,这种现象叫生理整合。请据此推测群落演替过程中物种丰富度曲线下降的原因: 。

(4)在自然条件下,这片弃耕土地最终发展成为森林生态系统,在森林中自下而上分别有草本植物、灌木和乔木,这属于群落的 ,

这种结构显著提高了群落 的能力。

25.(14分)内蒙古白音锡勒牧场是著名的草原自然保护区,牧草繁茂、牛羊遍地。但上个世纪六七十年代由于长期过度放牧导致该地区羊草草原群落退化为冷蒿群落,中国科学院研究人员从1983年到2012年间研究了退化羊草草原围栏耙地处理后植物群落恢复演替的过程。下表显示退化羊草草原围栏耙地处理后各恢复演替阶段五种植物的相对密度及相对生物量的综合值。请回答下列问题:

恢复演替阶段 相对密度及相对生物量的综合值

羊草 冰草 大针茅 冷蒿 猪毛菜

第一阶段 23 27 19 43 5

第二阶段 65~72 17~32 10~11 15~19 14~47

第三阶段 50~134 8~69 1~43 1~19 0~5

第四阶段 22~104 2~35 11~149 4~26 0~13

(1)由表可知,与第一阶段相比,第二阶段由于围栏耙地处理使

迅速成为明显的优势种,冷蒿急剧下降,其他物种也有相应的变化;到了第三阶段,猪毛菜由于种间竞争能力弱而明显下降。第四阶段末,植物经过激烈竞争后,达到一个与群落所处环境相适应的相对稳定的状态,这是群落中物种之间及生物与环境间 的结果。

(2)为探究不同治理方式对退化羊草草原土壤微生物数量的影响,1983年科研人员除围栏耙地外,另取两块类似样地,分别进行围栏封育(自然恢复)和不围栏的继续放牧。2008年分别取上述3种处理方式的0~10厘米和10~30厘米的土样,测定土壤微生物的数量,实验结果如图所示。

①“不围栏的继续放牧”在本实验中的作用是 。

②分析图中的数据可知:围栏封育处理后,细菌数量在 厘米的土层增长率较高,真菌数量在 厘米的土层增长率较高。

③根据图中的数据推测:浅土层中围栏封育的细菌和真菌数量均高于不围栏的原因是 ;浅土层中围栏耙地的细菌和真菌数量均高于围栏封育的原因是 。

(3)不同治理措施对退化草原恢复的效果不同,说明人类活动会使群落演替按照不同于自然演替的 和 进行。

附加题

1.为保护和合理利用自然资源,某研究小组对某林地的动植物资源进行了调查。回答下列问题。

(1)调查发现,某种哺乳动物种群的年龄结构属于增长型,得出这一结论的主要依据是发现该种群中 。

(2)调查发现该林地的物种数目很多。一个群落中物种数目的多少称为 。

(3)该林地中,植物对动物的作用有 (答出2点即可);动物对植物的作用有 (答出2点即可)。

2.入侵生物福寿螺适应能力强、种群繁殖速度快。为研究福寿螺与本土田螺的种间关系及福寿螺对水质的影响,开展了以下实验。

实验一:在饲养盒中间放置多孔挡板,不允许螺通过,将两种螺分别置于挡板两侧饲养;单独饲养为对照组。结果如图所示。

实验二:在饲养盒中,以新鲜菜叶喂养福寿螺,每天清理菜叶残渣;以清洁自来水为对照组。结果如表所示。

养殖 天数 (d) 浑浊度(FTU) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L)

实验组 对照组 实验组 对照组 实验组 对照组

1 10.81 0.58 14.72 7.73 0.44 0.01

3 15.54 0.31 33.16 8.37 1.27 0.01

5 23.12 1.04 72.78 9.04 2.38 0.02

7 34.44 0.46 74.02 9.35 4.12 0.01

注:水体浑浊度高表示其杂质含量高。

回答下列问题:

(1)野外调查本土田螺的种群密度,通常采用的调查方法是 。

(2)由实验一结果可知,两种螺的种间关系为 。

(3)由实验二结果可知,福寿螺对水体的影响表现为 。

(4)结合实验一和实验二的结果,下列分析正确的是 (填序号)。

①福寿螺的入侵会降低本土物种丰富度

②福寿螺对富营养化水体耐受能力低

③福寿螺比本土田螺对环境的适应能力更强

④种群数量达到时,是防治福寿螺的最佳时期

(5)福寿螺入侵所带来的危害警示我们,引种时要注意 (答出两点即可)。

答案全解全析

1.C 在一定时间内聚集在一定空间内的所有生物种群的集合体称为群落,A错误;优势种在群落中往往数量多,但一个群落中个体数量最多的种群不一定是优势种,B错误;群落中的生物在水平方向上的配置状况形成了群落的水平结构,大多数群落中的各个物种在水平方向上的分布往往呈不均匀性,C正确;群落的组成和外貌随时间发生有规律性的变化体现了群落的时间结构,但群落的类型变化属于群落的演替,D错误。

2.A 生态位表示物种在群落中所处的地位、作用和重要性,种间竞争使不同物种对资源的利用出现差异,所以会促使不同物种的生态位分化,A错误。

3.C 有翅、趋光性强的这类昆虫活动能力强,不可用样方法调查其种群密度,可用黑光灯诱捕法调查,A错误;分离土壤动物时,体型较大的动物用镊子拣出,体型较小的动物使用干漏斗分离法进行分离,B错误;对土壤动物而言,取样器取样法可调查群落丰富度和某个种群的密度,C正确;用取样器取样法调查土壤动物丰富度的原因是土壤动物的活动能力强,身体微小,D错误。

4.B 沙漠仙人掌为争夺水分形成的均匀分布是一个种群内的分布型,未体现群落的水平结构,B错误;群落的组成和外貌可随时间改变而发生有规律的变化,这就是群落的时间结构,红树林是候鸟的重要栖息地和中转站,因此,红树林群落具有明显的时间结构,D正确。

5.C 同一生物构成的种群无分层现象,只有群落才具有分层现象,C错误。

6.A 春季乔木、灌木开始萌动;秋末植物干枯,草本层消失,体现了群落的时间结构,属于群落结构的范畴,A错误。由于对光的竞争,植物有分层现象;动物的分层现象主要与食物有关;人类活动会影响群落的内部环境,使水平方向上各种生物的分布不相同,B正确。

7.B 群落的垂直结构主要指群落的分层现象,果树林下种植草菇形成了群落的垂直结构,可以提高植物利用环境资源的能力,A错误;鸟类垂直分层的现象与植物垂直分层的现象密切相关,因为植物可以为鸟类提供食物等,B正确;环境容纳量是指长时期内环境所能维持的种群最大数量,不同生物生存所需要的营养物质和空间是不一样的,同一环境为不同生物种群提供的营养物质的量和生存空间不同,所以各种群的环境容纳量是不相同的,C错误;果树林中环境条件充裕,但资源依然是有限的,在各种生态因素的综合作用下,各种群的数量增长曲线都会呈现“S”形,D错误。

8.D 树线是指天然森林垂直分布的海拔上限,树线以上为高山灌丛和草甸,树线上下的植物群落明显不同,全球变暖使全球树线向高海拔迁移,可知温度是影响树线的主要因素,A正确;在全球变暖树线向高海拔迁移的过程中,由于原有的土壤、植被没有消失,群落发生了次生演替,C正确;树线之上与树线之下的植被分布特点未体现群落的垂直结构,D错误。

9.A 突变是不定向的,自然选择是定向的,干旱环境选择了适应干旱的针状叶植物,A错误,D正确;沙漠狐的耳朵很大,增大了散热面积,有利于散热,B正确;某些爬行动物以尿酸盐的形式排出含氮废物,使水分损失最小,C正确。

10.C 北方针叶林群落分布区夏季温凉,冬季严寒,植物的叶呈针状,表面有增厚的角质膜和内陷的气孔,以减少蒸腾并有助于在夏季干旱期和冬季结冰期保持水分,A正确;干旱地区土壤中水分较少,陆生植物的根在土壤中扎得较深,是陆生植物适应环境的表现,B正确;群落中某动物缺少食物,导致生长发育受到影响,因此其身体瘦小、生长缓慢,这与生物的适应性无关,C错误;森林中多为高大的乔木,其中生活的动物善攀缘,草原地势平坦,其中生活的动物善奔跑,都是生物的适应性,D正确。

11.B 群落演替指的是群落的一些物种替代另一些物种、一个群落替代另一个群落的自然演变过程。由题干信息可知,该群落仍然是灌木占优势地位的灌木群落,未出现其他群落替代该灌木群落,B错误。

12.D 由于山区坡地水资源短缺,c点后,该群落中最终占主导地位的植被类型不一定是乔木,A错误;图中a→b阶段,物种②种群密度上升的原因主要是出生率大于死亡率,B错误;图中O→a阶段,群落中同样存在分层现象,C错误;图中b→c阶段,物种①不断减少甚至消失,而物种②也下降但保持在一个相对稳定的范围内,故物种②比物种①更能耐受弱光环境,D正确。

13.B 发生在弃耕地上的演替属于次生演替,A正确;每块弃耕地的植被都有垂直结构,也有水平结构,B错误;从题图曲线中可以看出,在26年弃耕地中,猪毛蒿重要值变小,而达乌里胡枝子重要值变大成为优势种,C正确;根据题干信息“白羊草是成熟群落的标志性物种”,当地弃耕地演替后形成的顶极群落中没有高大的乔木和灌木,因此顶极群落为草原,D正确。

14.A 统计植物丰富度常用的方法是样方法,A正确。

15.A 物种丰富度是指群落中不同物种的总数,因此,通过统计样方内不同物种的总数,可获知物种丰富度,A错误。

16.D 林区发生的是次生演替,次生演替的起点是被毁灭群落的基质,演替速度通常相对较快,A正确;①为草本和灌木阶段,②为阔叶林阶段,与①相比,②中群落的结构更复杂,对光的利用更充分,B正确;据图可知:在发生火灾后的40年内,乔木物种数逐渐增多,由于其比较高大,故在光能的竞争中占优势,灌木获得的光能减少,物种数减少,C正确;据图可知:在发生火灾后的100年内,乔木的物种数先增多后趋于稳定,而草本和灌木的物种数逐渐降低后趋于稳定,故草本、灌木与乔木丰富度的变化趋势不相同,D错误。

17.D 据题意可知,红翅乌鸫能在湿润沼泽、潮湿草地及灌木丛中筑巢繁殖,而黄头乌鸫只能在紧靠池塘的湿润地中筑巢繁殖,故从筑巢繁殖空间看,红翅乌鸫的竞争能力比黄头乌鸫要强,A正确;当两个物种生态位发生重叠时,往往通过自然选择而发生生态位分化,从而减少或排除竞争,B正确;由于黄头乌鸫只能在紧靠池塘的湿润地中筑巢繁殖,且黄头乌鸫个体较大并更富攻击性,故在紧靠池塘的湿润沼泽地中,红翅乌鸫会被黄头乌鸫取代,C正确;病原微生物的致病力和传播速度会随着红翅乌鸫种群密度的增加而增加,D错误。

18.D 决定种群密度的直接因素有出生率、死亡率和迁入率、迁出率,某鸟类迁徙到该公园后种群密度短期内迅速增加的直接原因可能是出生率大于死亡率,C正确;结合题意可知,某地将荒草地改建成了湿地公园,而荒草地具备一定的土壤和植被条件,故该湿地群落的快速建成属于次生演替,D错误。

19.A 草本优势种A在t 2~ t 3时,λ>1,种群数量增加,年龄结构为增长型,A正确;群落演替是不同种群与环境变化相互作用而发生的优势种取代的过程,据图可知,草本优势种A并没有消亡,B错误;弃耕的农田发生的演替类型是次生演替,C错误;农田中发生演替的原因不仅仅受环境因素的影响,D错误。

20.C 微生物主要分布在底泥层,植物残体的腐败和分解过程主要发生在Ⅳ底泥层,A错误;从湖心到湖岸依次分布着不同生物,是群落水平方向上的差异,体现的是群落的水平结构,B错误;表水层即Ⅰ层浮游植物数量急增,可能导致水中溶解氧下降,C正确;据题图可知,夏季Ⅱ层的水温变化较大,D错误。

21.答案 (每空2分)(1)S5 (2)生物群落 水平 优势种 (3)降低环境容纳量 害虫死亡率大于出生率

解析 (1)图甲中S5和S6中物种的数目一样多,且比较稳定,所以若要调查该地区的物种数量,依据图甲可知选取样方的最佳面积为S5。(3)由图乙可知,生物防治后害虫种群的环境容纳量降低了,因此该防治依据的原理是降低害虫的环境容纳量,导致害虫种群数量下降的直接原因是害虫的死亡率大于出生率。

22.答案 (每空2分)(1)群落的物种组成 (2)光照强度 (3)性别比例 动植物种类少,营养结构简单 (4)②③④

解析 (2)植物需利用光照进行光合作用,故植物分层与光照强度有关,人工林大空缺处有芦苇丛等不同种群的分布,体现了该群落具有水平结构。(3)利用信息素诱杀某种害虫的雄虫会破坏其种群正常的性别比例,使害虫出生率降低,有效防止人工林因动植物种类少、营养结构简单而易爆发的虫灾。(4)在禁渔期和禁渔区进行的任何影响鱼类生态的活动都是禁止的,不得进行任何捕捞和破坏生态环境的行为,即②③④都是禁止的。

23.答案 (每空2分)(1) 样方 避免偶然因素对实验结果造成干扰(或避免取样的偶然性对调查结果产生影响) (2)升高 梭梭群落土壤的AWCD值变化速度(斜率)和最终能达到的AWCD值均最大 花花柴 (3)该群落植株矮小,物种单一,因此对于土壤输入的碳源较低,所以微生物群落活性较低

解析 (1)设置3个20 m×20 m的样方,在每个样方采集5份土壤进行混合,目的是避免偶然因素对实验结果造成干扰。(2)通过对96 h的AWCD值分析,梭梭群落土壤的AWCD值变化速度(斜率)和最终能达到的AWCD值均最大,可见梭梭群落利用碳源物质的能力最强,其次是花花柴群落,而白刺、绢蒿、柽柳群落差异不显著,雾冰藜群落最低。(3)冰藜群落的优势物种雾冰藜的平均株高显著低于其他群落,且为一年生草本植物,从物种组成和土壤输入碳源高低的角度解释冰藜群落AWCD值最低的原因:该群落植株矮小,物种单一,因此对于土壤输入的碳源较低,微生物群落活性较低。

24.答案 (除标注外,每空1分)(1)次生演替 不受耕作抑制的杂草(或一年生杂草) (2)竞争 在演替的前20年内丰富度逐渐升高到达顶点,20~30年间丰富度下降,30年后丰富度达到稳定状态(3分) (3)因为克隆植物有生理整合的特征,克隆植物与非克隆植物相比有很大的竞争优势,阻碍了其他非克隆植物的发展,使得该群落物种丰富度降低(3分) (4)垂直结构 利用阳光等环境资源(2分)

解析 (1)在弃耕的土地上发生的演替属于次生演替,由“土地在经数年精耕细作之后,以往植被的痕迹往往被彻底清除,同时创造出一种新的生态环境,这种环境不仅适于作物,还适于不受耕作抑制的杂草生长”可知,弃耕之后,最先生长的是不受耕作抑制的杂草(或一年生杂草)。(2)随着群落演替的发展,物种数量增多,不同植物种群之间竞争更加激烈。(3)生理整合特征的存在,使得克隆植物在生存、生长、繁殖和利用资源方面与非克隆植物相比有很大的优势,从而在植物群落中逐渐占据优势地位,同时阻碍了其他非克隆植物的发展,使该群落物种丰富度降低。

25.答案 (除标注外,每空2分)(1)羊草(1分) 协同进化 (2)对照(1分) 0~10 10~30 不放牧提高了土壤表层的有机物含量,进而提高了细菌和真菌的繁殖速度 耙地提高了土壤的通气性,进而提高了细菌和真菌的繁殖速度 (3)方向(1分) 速度(1分)

解析 (1)由表格可知,第一阶段,冷蒿的相对密度及相对生物量的综合值最高;第二阶段,羊草的相对密度及相对生物量的综合值最高,此时羊草成为优势种;到第三阶段,猪毛菜在种间竞争中处于弱势,数量明显下降;到第四阶段末,植物经过激烈竞争后,达到一个与群落所处环境相适应的相对稳定的状态,这是生物与生物之间、生物与无机环境之间协同进化的结果。(2)①分析题意,本实验的目的是探究不同治理方式对退化羊草草原土壤微生物数量的影响,则不围栏的继续放牧属于对照组。②据题图可知,与不围栏对照组相比,围栏封育处理后,细菌数量在0~10厘米的土层增长率较高,真菌数量在10~30厘米的土层增长率较高。

附加题

1.答案 (1)生殖前期个体数多,生殖后期个体数少 (2)(物种)丰富度 (3)植物的光合作用为动物的需氧呼吸提供氧气;植物为动物提供食物和栖息空间 土壤动物的活动可疏松土壤,有利于植物的生长;动物可帮助植物传粉和传播种子,有利于植物的繁殖

解析 (1)种群的年龄结构是指各年龄组个体数量在种群中所占的比例关系。当生殖前期个体数多而生殖后期个体数少时,种群的出生率大于死亡率,种群数量上升,此时种群的年龄结构为增长型。(2)物种丰富度是指群落中不同物种的总数。(3)该林地中,植物可通过光合作用为动物的需氧呼吸提供氧气,植物的叶片、果实等可以为动物提供食物,植物的存在还能为动物提供栖息空间;土壤动物的活动能增加土壤的透气性,进而促进植物根部细胞的需氧呼吸,动物还可以帮助植物传粉和传播种子,动、植物在生态系统中都具有重要作用。

2.答案 (1)样方法 (2)竞争 (3)使水体氮磷总量提高,使水体浑浊度上升 (4)①③ (5)考虑引入物种与本土物种的种间关系;考虑引入物种是否影响当地生态

解析 (1)对于活动能力弱、活动范围小的动物可用样方法来统计其种群密度。(2)由实验一结果可知,福寿螺与本土田螺共同培养时,本土田螺数量急剧下降,对照组中单独培养本土田螺时则无此现象,故福寿螺与本土田螺为竞争(或种间竞争)关系。(3)由实验二结果可知,随着福寿螺养殖天数的增加,水体氮磷总量提高,水体浑浊度上升。(4)福寿螺在与本土物种竞争中占优势,福寿螺入侵可能使部分本土物种灭绝,从而降低本土物种丰富度,①正确;由题意可知,福寿螺对富营养化水体的耐受性很强,且比本土田螺对环境的适应能力强,②错误,③正确;K/2时种群数量增长最快,则防治福寿螺应该在种群数量达到K/2前进行,④错误。

同课章节目录