【新课预习衔接】2.3神经冲动的产生与传导-人教版(2019)选择性必修1 (含解析)

文档属性

| 名称 | 【新课预习衔接】2.3神经冲动的产生与传导-人教版(2019)选择性必修1 (含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 387.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-11 00:28:47 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

新课预习衔接 神经冲动的产生与传导

一.选择题(共13小题)

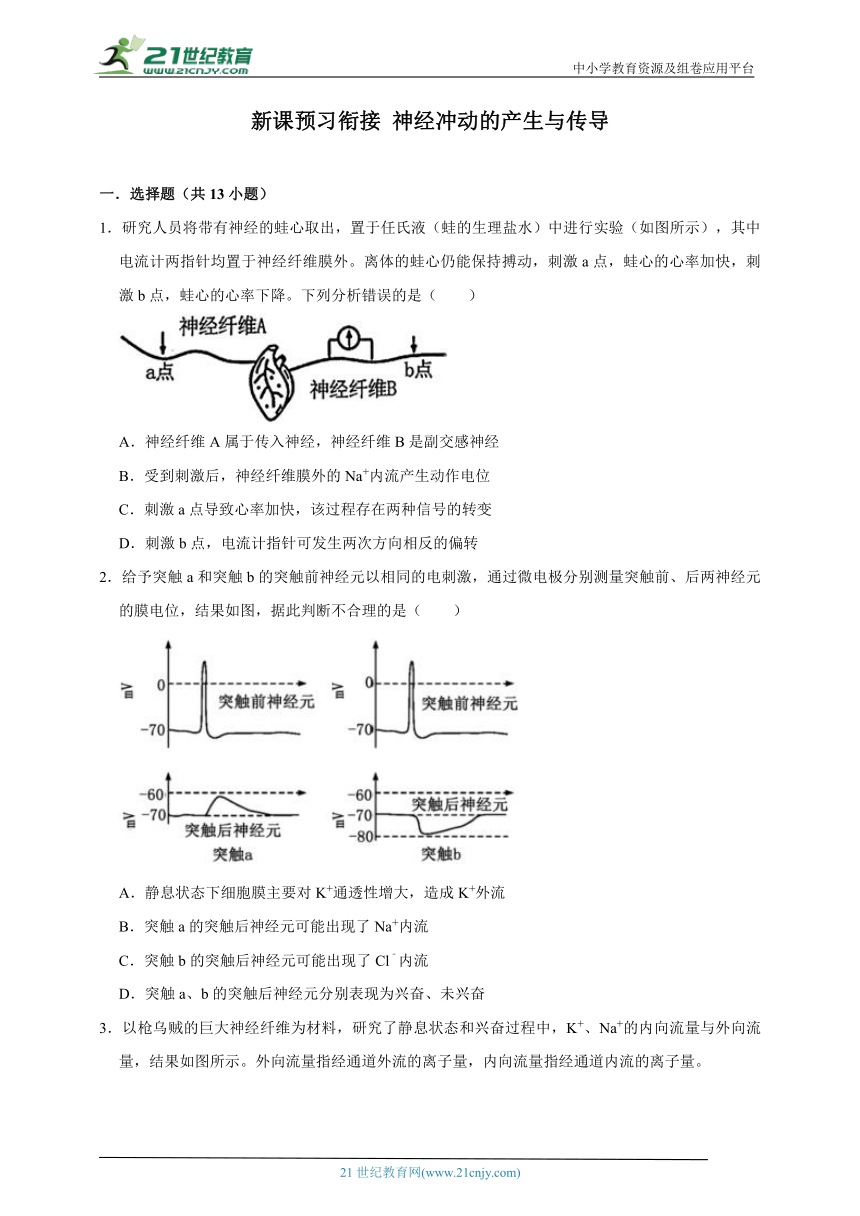

1.研究人员将带有神经的蛙心取出,置于任氏液(蛙的生理盐水)中进行实验(如图所示),其中电流计两指针均置于神经纤维膜外。离体的蛙心仍能保持搏动,刺激a点,蛙心的心率加快,刺激b点,蛙心的心率下降。下列分析错误的是( )

A.神经纤维A属于传入神经,神经纤维B是副交感神经

B.受到刺激后,神经纤维膜外的Na+内流产生动作电位

C.刺激a点导致心率加快,该过程存在两种信号的转变

D.刺激b点,电流计指针可发生两次方向相反的偏转

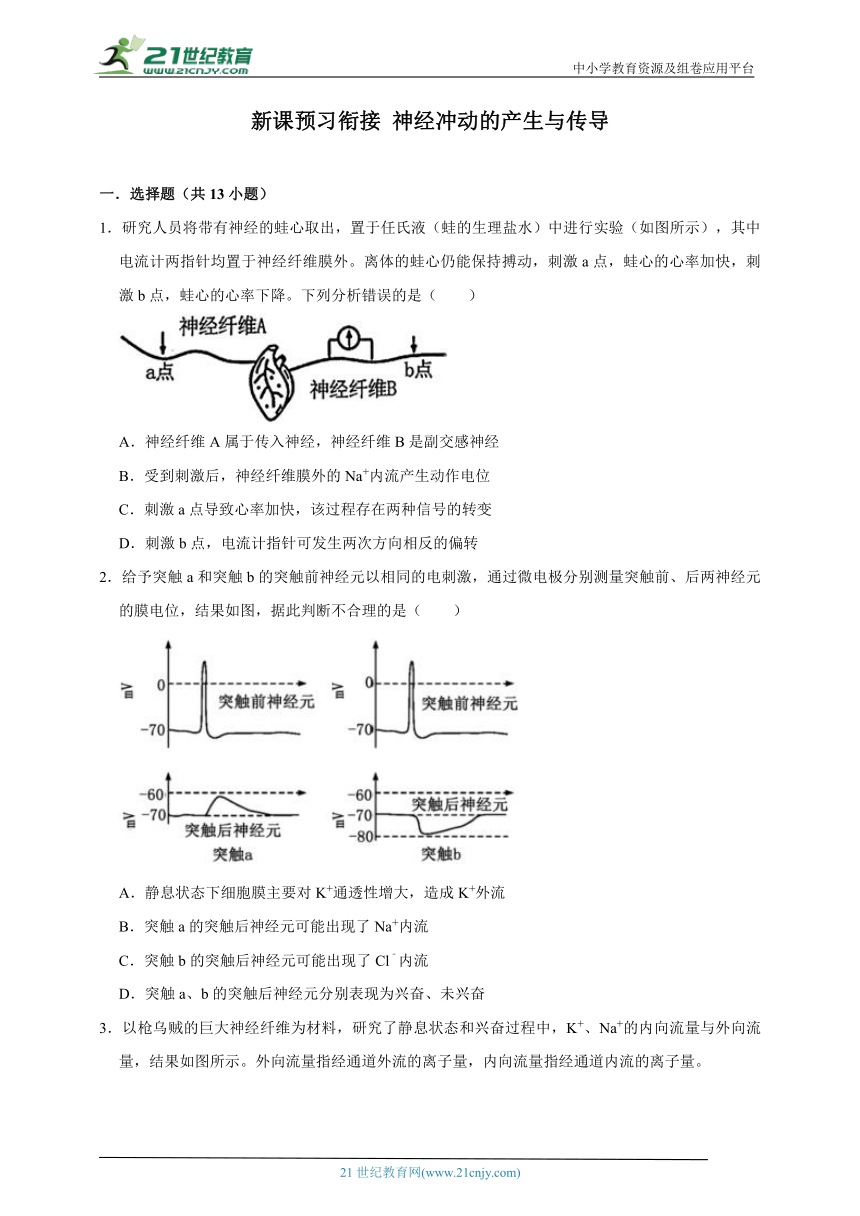

2.给予突触a和突触b的突触前神经元以相同的电刺激,通过微电极分别测量突触前、后两神经元的膜电位,结果如图,据此判断不合理的是( )

A.静息状态下细胞膜主要对K+通透性增大,造成K+外流

B.突触a的突触后神经元可能出现了Na+内流

C.突触b的突触后神经元可能出现了Cl﹣内流

D.突触a、b的突触后神经元分别表现为兴奋、未兴奋

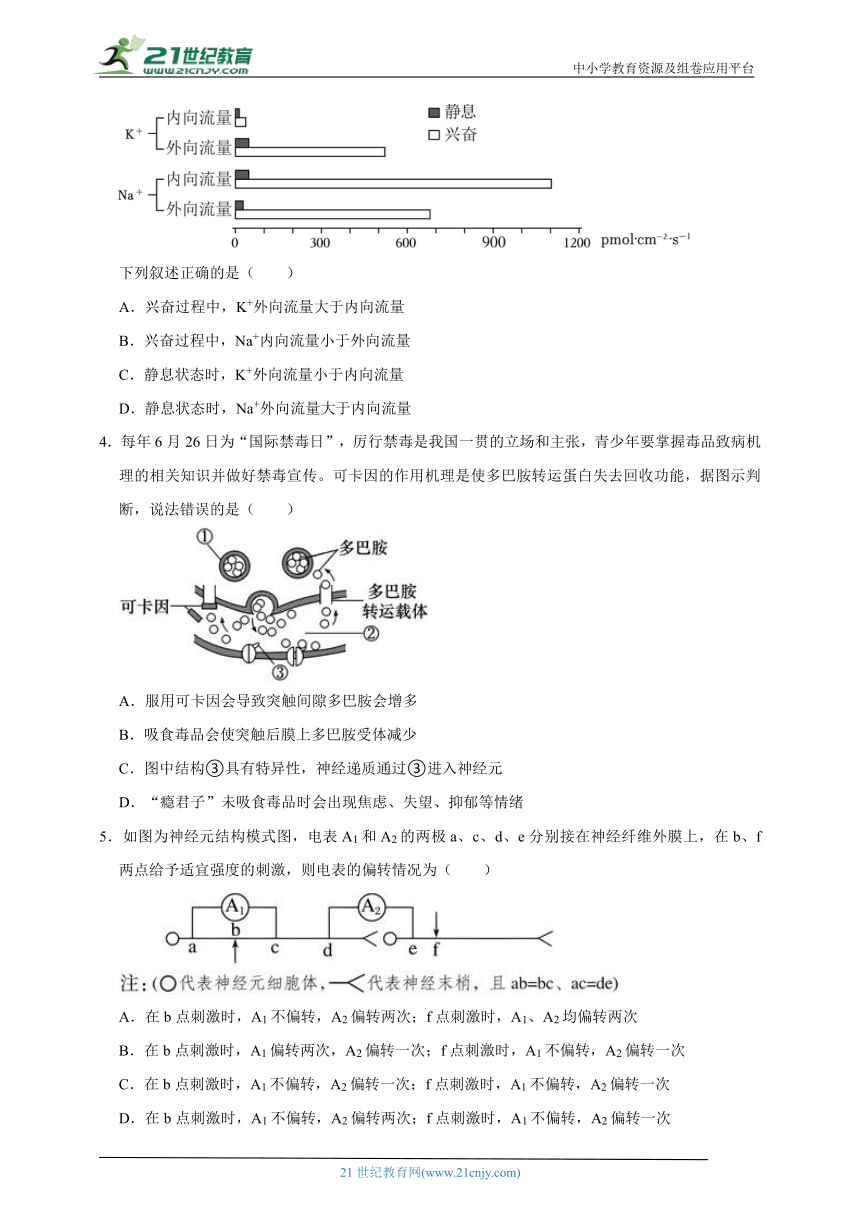

3.以枪乌贼的巨大神经纤维为材料,研究了静息状态和兴奋过程中,K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量指经通道外流的离子量,内向流量指经通道内流的离子量。

下列叙述正确的是( )

A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量

B.兴奋过程中,Na+内向流量小于外向流量

C.静息状态时,K+外向流量小于内向流量

D.静息状态时,Na+外向流量大于内向流量

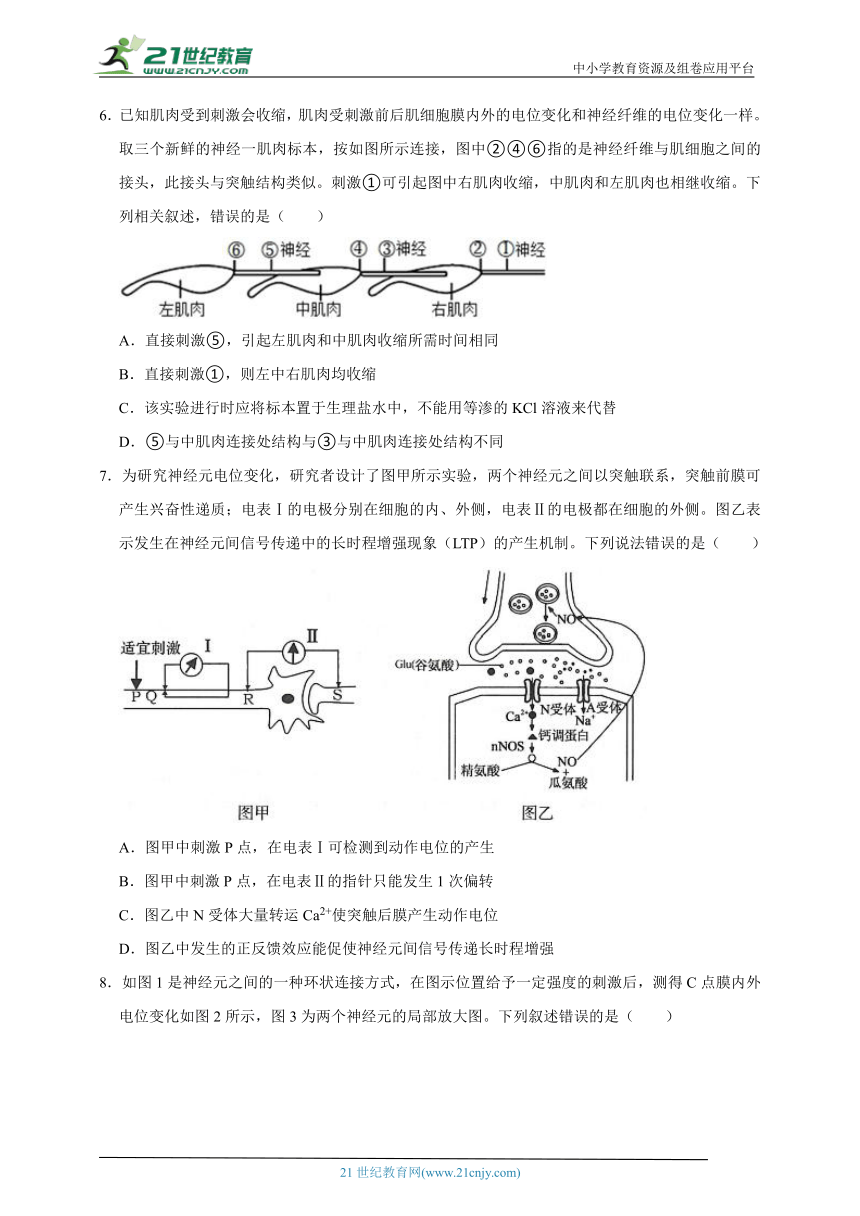

4.每年6月26日为“国际禁毒日”,厉行禁毒是我国一贯的立场和主张,青少年要掌握毒品致病机理的相关知识并做好禁毒宣传。可卡因的作用机理是使多巴胺转运蛋白失去回收功能,据图示判断,说法错误的是( )

A.服用可卡因会导致突触间隙多巴胺会增多

B.吸食毒品会使突触后膜上多巴胺受体减少

C.图中结构③具有特异性,神经递质通过③进入神经元

D.“瘾君子”未吸食毒品时会出现焦虑、失望、抑郁等情绪

5.如图为神经元结构模式图,电表A1和A2的两极a、c、d、e分别接在神经纤维外膜上,在b、f两点给予适宜强度的刺激,则电表的偏转情况为( )

A.在b点刺激时,A1不偏转,A2偏转两次;f点刺激时,A1、A2均偏转两次

B.在b点刺激时,A1偏转两次,A2偏转一次;f点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次

C.在b点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次;f点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次

D.在b点刺激时,A1不偏转,A2偏转两次;f点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次

6.已知肌肉受到刺激会收缩,肌肉受刺激前后肌细胞膜内外的电位变化和神经纤维的电位变化一样。取三个新鲜的神经一肌肉标本,按如图所示连接,图中②④⑥指的是神经纤维与肌细胞之间的接头,此接头与突触结构类似。刺激①可引起图中右肌肉收缩,中肌肉和左肌肉也相继收缩。下列相关叙述,错误的是( )

A.直接刺激⑤,引起左肌肉和中肌肉收缩所需时间相同

B.直接刺激①,则左中右肌肉均收缩

C.该实验进行时应将标本置于生理盐水中,不能用等渗的KCl溶液来代替

D.⑤与中肌肉连接处结构与③与中肌肉连接处结构不同

7.为研究神经元电位变化,研究者设计了图甲所示实验,两个神经元之间以突触联系,突触前膜可产生兴奋性递质;电表Ⅰ的电极分别在细胞的内、外侧,电表Ⅱ的电极都在细胞的外侧。图乙表示发生在神经元间信号传递中的长时程增强现象(LTP)的产生机制。下列说法错误的是( )

A.图甲中刺激P点,在电表Ⅰ可检测到动作电位的产生

B.图甲中刺激P点,在电表Ⅱ的指针只能发生1次偏转

C.图乙中N受体大量转运Ca2+使突触后膜产生动作电位

D.图乙中发生的正反馈效应能促使神经元间信号传递长时程增强

8.如图1是神经元之间的一种环状连接方式,在图示位置给予一定强度的刺激后,测得C点膜内外电位变化如图2所示,图3为两个神经元的局部放大图。下列叙述错误的是( )

A.若图1中各突触性质一致,则兴奋经该结构传导后持续时间将延长

B.若将离体神经纤维放于较高浓度Na+溶液中重复实验,图2中B点将上移

C.在图3中,当神经元上Y点受到适宜强度的刺激时,将使下一个神经元兴奋或抑制

D.人体在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的

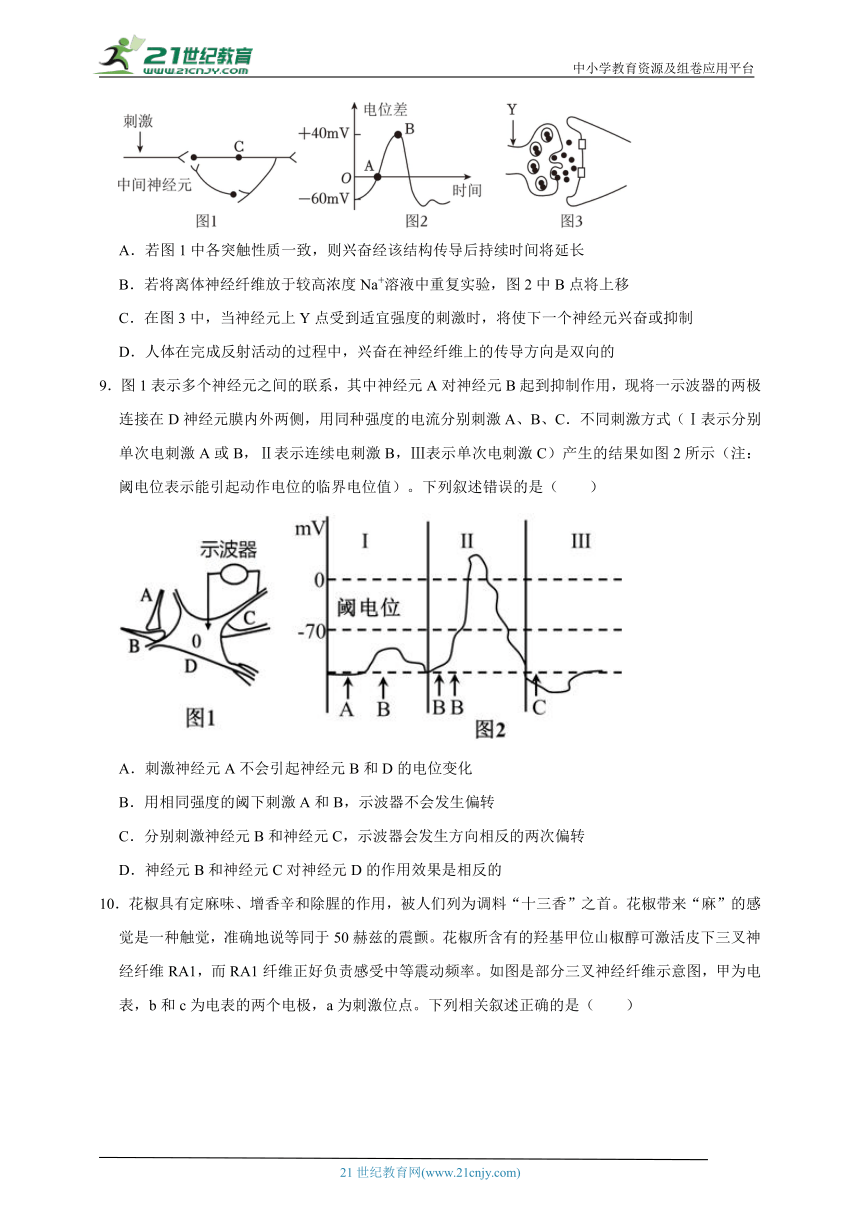

9.图1表示多个神经元之间的联系,其中神经元A对神经元B起到抑制作用,现将一示波器的两极连接在D神经元膜内外两侧,用同种强度的电流分别刺激A、B、C.不同刺激方式(Ⅰ表示分别单次电刺激A或B,Ⅱ表示连续电刺激B,Ⅲ表示单次电刺激C)产生的结果如图2所示(注:阈电位表示能引起动作电位的临界电位值)。下列叙述错误的是( )

A.刺激神经元A不会引起神经元B和D的电位变化

B.用相同强度的阈下刺激A和B,示波器不会发生偏转

C.分别刺激神经元B和神经元C,示波器会发生方向相反的两次偏转

D.神经元B和神经元C对神经元D的作用效果是相反的

10.花椒具有定麻味、增香辛和除腥的作用,被人们列为调料“十三香”之首。花椒带来“麻”的感觉是一种触觉,准确地说等同于50赫兹的震颤。花椒所含有的羟基甲位山椒醇可激活皮下三叉神经纤维RA1,而RA1纤维正好负责感受中等震动频率。如图是部分三叉神经纤维示意图,甲为电表,b和c为电表的两个电极,a为刺激位点。下列相关叙述正确的是( )

A.羟基甲位山椒醇激活皮下神经纤维RA1,产生“麻”的感觉属于非条件反射

B.兴奋在三叉神经纤维上的传导方向与膜外电流方向相同,与膜内电流方向相反

C.若a点位于b和c之间,且ba=ac,则适宜刺激a点时甲的指针会发生两次偏转

D.一定范围内“麻”的震动频率大小与震动感受器产生兴奋的强度呈正相关

11.下列有关神经调节的叙述,错误的有( )

①条件反射的神经中枢位于大脑皮层,非条件反射的神经中枢位于脊髓

②反射弧中的效应器由传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等组成

③神经递质通过突触间隙需要消耗能量

④反射弧是由神经元组成的

⑤突触前膜释放的神经递质,一定会引起突触后膜兴奋

A.二项 B.三项 C.四项 D.五项

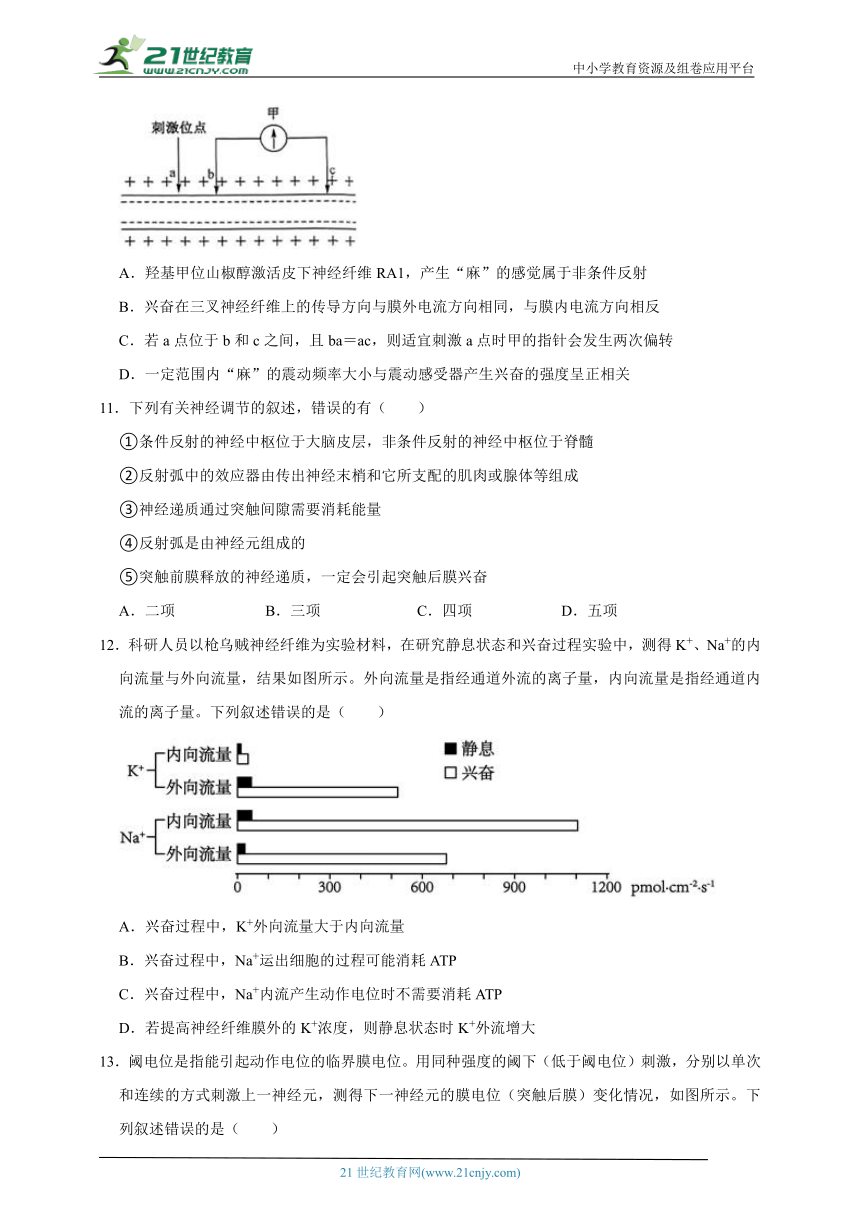

12.科研人员以枪乌贼神经纤维为实验材料,在研究静息状态和兴奋过程实验中,测得K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量是指经通道外流的离子量,内向流量是指经通道内流的离子量。下列叙述错误的是( )

A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量

B.兴奋过程中,Na+运出细胞的过程可能消耗ATP

C.兴奋过程中,Na+内流产生动作电位时不需要消耗ATP

D.若提高神经纤维膜外的K+浓度,则静息状态时K+外流增大

13.阈电位是指能引起动作电位的临界膜电位。用同种强度的阈下(低于阈电位)刺激,分别以单次和连续的方式刺激上一神经元,测得下一神经元的膜电位(突触后膜)变化情况,如图所示。下列叙述错误的是( )

A.静息电位大小主要受组织液和神经细胞内K 浓度差的影响

B.连续多个阈下刺激可叠加并引发突触后膜产生动作电位

C.改变多个阈下刺激的强度和频度不改变动作电位的峰值

D.单次阈下刺激突触前神经元,突触前神经元电位不发生变化

二.解答题(共2小题)

14.奖赏系统是导致肥胖的重要神经基础。可口美味的食物通过激活大脑奖赏系统使多巴胺释放增多。机体获得满足和愉悦感,从而摄食成瘾。图1为人脑部突触间多巴胺(DA)的传递示意图;研究还发现,目前绝大部分的肥胖病人体内瘦素与其受体识别的能力下降,从而导致摄食行为和细胞代谢不正常。瘦素是脂肪细胞分泌的一种蛋白质类激素,与血糖调节有一定的关系,它的功能主要表现在对脂肪及体重的调控方面。图2是人体内部分神经—体液调节示意图,①~⑤代表结构,请回答下列问题:

(1)图1中细胞A释放DA的方式是 。通常情况下,释放的DA很快被突触前膜上的DAT从突触间隙吸收,导致突触间隙中DA含量 ,以减弱并缩短对脑的刺激,避免持续兴奋。

(2)图2中,当人体内脂肪含量偏高时,瘦素分泌量增加引起图中②兴奋,进而使图中④ (填结构名称)产生饱腹感,从而减少摄食行为,这属于 调节。A刺激产生的信号经图中的“①→②→③→胰岛”的传导和传递,最终促进胰岛 (填“A”或“B”)细胞分泌a激素,即 (填a激素的具体名称)。通过a激素的调节,最终使糖原分解加强,影响a激素分泌的信号分子有 (答出两种)。

(3)研究人员将肥胖小鼠随机均分成三组,给A组小鼠饲喂添加适量瘦素的饲料,B、C两组小鼠饲喂普通饲料,同时给B组小鼠注射适量的瘦素,C组小鼠注射等量生理盐水。一段时间后,比较三组肥胖小鼠的体重变化,发现只有B组大部分小鼠的体重减轻了。B组部分小鼠体重不变的可能原因是 (答出一点)。

15.神经递质在神经元之间兴奋传递的过程中起到关键作用。如图是正在传递兴奋的突触结构的局部放大示意图,据图回答问题:

抑郁症是一种常见的情感性精神障碍疾病,患者脑神经元兴奋性下降。近年来,医学研究表明,抑郁症与单胺类神经递质传递功能下降相关。单胺氧化酶是一种单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂(MAOID)是目前一种常用抗抑郁药。

(1)图中,①是突触 膜,其正以 方式释放神经递质。

(2)神经递质为小分子化合物,但仍以如图所示方式释放,其意义是 (填字母)。

A.短时间内可大量释放

B.避免被神经递质降解酶降解

C.有利于兴奋快速传递

D.减少能量的消耗

(3)若图中的神经递质释放会导致细胞Y兴奋,比较释放前后细胞Y的膜内Na+浓度变化和电位的变化分别是: 。

(4)神经元之间兴奋传递易受多种因素影响,根据图推测,会阻碍兴奋传递的因素有 (填字母)。

A.体内产生蛋白M抗体

B.某药物与蛋白M牢固结合

C.某毒素阻断神经递质的释放

D.某药物抑制神经递质降解酶的活性

(5)结合图分析,MAOID改善抑郁症状的原因是 。

新课预习衔接 神经冲动的产生与传导

参考答案与试题解析

一.选择题(共13小题)

1.研究人员将带有神经的蛙心取出,置于任氏液(蛙的生理盐水)中进行实验(如图所示),其中电流计两指针均置于神经纤维膜外。离体的蛙心仍能保持搏动,刺激a点,蛙心的心率加快,刺激b点,蛙心的心率下降。下列分析错误的是( )

A.神经纤维A属于传入神经,神经纤维B是副交感神经

B.受到刺激后,神经纤维膜外的Na+内流产生动作电位

C.刺激a点导致心率加快,该过程存在两种信号的转变

D.刺激b点,电流计指针可发生两次方向相反的偏转

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;兴奋在神经元之间的传递;神经系统的结构.

【专题】正推法;神经调节与体液调节.

【答案】A

【分析】兴奋在神经纤维上以电信号的形式进行传导,当神经纤维接受到适宜强度刺激后,引起Na+内流,从而使膜电位变为外负内正引发兴奋。

【解答】解:A、分析题意刺激a点,蛙心的心率加快,刺激b点,蛙心的心率下降,可知两条神经纤维均为传出神经,神经纤维A是交感神经,A错误;

B、兴奋在神经纤维上以电信号的形式进行传导,当神经纤维接受到适宜强度刺激后,引起Na+内流,从而使膜电位变为外负内正,引发兴奋,B正确;

C、刺激a点导致心率加快,该过程存在电信号到化学信号再到电信号的转变,C正确;

D、刺激b点,信号可以传导到心脏,因此电流计指针可发生两次方向相反的偏转,D正确。

故选:A。

【点评】本题主要考查神经调节的相关知识,要求考生能够结合所学知识准确判断各选项,属于识记和理解层次的考查。

2.给予突触a和突触b的突触前神经元以相同的电刺激,通过微电极分别测量突触前、后两神经元的膜电位,结果如图,据此判断不合理的是( )

A.静息状态下细胞膜主要对K+通透性增大,造成K+外流

B.突触a的突触后神经元可能出现了Na+内流

C.突触b的突触后神经元可能出现了Cl﹣内流

D.突触a、b的突触后神经元分别表现为兴奋、未兴奋

【考点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;兴奋在神经元之间的传递.

【专题】坐标曲线图;神经调节与体液调节.

【答案】D

【分析】神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,其膜电位变为外负内正。静息时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正;受刺激后,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负。

【解答】解:A、静息状态下细胞膜主要对K+通透性增大,钠离子通道开放,造成K+外流,A正确;

B、分析突触a的膜电位变化图可知,其突触后神经元电位由﹣70mv变为﹣60mv,在此过程中,膜电位的绝对值变小,说明发生了阳(Na+)离子内流,B正确;

C、分析突触b的膜电位变化图,其突触后神经元电位由﹣70mv变为﹣80mv,在此过程中,膜电位的绝对值变大,可能是发生了阴(Cl﹣)离子内流,C正确;

D、由图可知,虽然突触a的突触后神经元电位上升,突触b的突触后神经元电位下降,但膜上电位都仍然是外正内负,没有形成局部电流,因此突触后神经元均未兴奋,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查学生从题图中获取相关实验信息,并结合所学膜内外电位变化过程作出正确判断,属于应用层次的内容,难度适中。

3.以枪乌贼的巨大神经纤维为材料,研究了静息状态和兴奋过程中,K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量指经通道外流的离子量,内向流量指经通道内流的离子量。

下列叙述正确的是( )

A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量

B.兴奋过程中,Na+内向流量小于外向流量

C.静息状态时,K+外向流量小于内向流量

D.静息状态时,Na+外向流量大于内向流量

【考点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;兴奋在神经纤维上的传导.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】A

【分析】神经细胞内的K+浓度明显高于膜外,神经细胞内的Na+浓度比膜外低。静息时,由于膜主要对K+有通透性,造成K+外流,这是大多数神经细胞产生和维持静息电位的主要原因。受刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,导致Na+内流,这是形成动作电位的基础。

【解答】解:AB、由图可知:兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量,Na+内向流量大于外向流量,A正确,B错误;

CD、静息状态时,K+外向流量大于内向流量,Na+外向流量小于内向流量,CD错误。

故选:A。

【点评】本题考查神经调节的相关知识,考查了学生获取信息的能力和分析理解能力,具有一定的难度。

4.每年6月26日为“国际禁毒日”,厉行禁毒是我国一贯的立场和主张,青少年要掌握毒品致病机理的相关知识并做好禁毒宣传。可卡因的作用机理是使多巴胺转运蛋白失去回收功能,据图示判断,说法错误的是( )

A.服用可卡因会导致突触间隙多巴胺会增多

B.吸食毒品会使突触后膜上多巴胺受体减少

C.图中结构③具有特异性,神经递质通过③进入神经元

D.“瘾君子”未吸食毒品时会出现焦虑、失望、抑郁等情绪

【考点】兴奋在神经元之间的传递;兴奋剂、毒品的危害.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】C

【分析】分析示意图可知:多巴胺合成后,贮存在结构①突触小泡中,②是突触间隙,③存在于突触后膜上专门和神经递质结合的多巴胺受体。

【解答】解:A、据题意“可卡因的作用机理是使多巴胺转运蛋白失去回收功能”,结合图可知,可卡因与多巴胺转运载体结合,使多巴胺转运蛋白失去回收多巴胺的功能,导致突触间隙的多巴胺增多,A正确;

B、吸食可卡因后,可卡因会使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,于是多巴胺就留在突触间隙持续发挥作用,导致突触后膜上的多巴胺受体减少,B正确;

C、据图分析可知,图中的结构③是特异性受体,位于突触后膜上,由突触前膜释放的神经递质到突触间隙,并与突触后膜上的③特异性受体结合,不会进入突触后膜的神经元内部,C错误;

D、多巴胺使人产生快感,瘾君子产生了多巴胺依赖性,不吸食毒品会表现精神萎靡、焦虑、失望、抑郁等情绪,D正确。

故选:C。

【点评】本题结合图解,考查神经冲动的产生和传导,要求考生识记神经冲动在神经元之间的传递过程,能结合图中信息准确答题。

5.如图为神经元结构模式图,电表A1和A2的两极a、c、d、e分别接在神经纤维外膜上,在b、f两点给予适宜强度的刺激,则电表的偏转情况为( )

A.在b点刺激时,A1不偏转,A2偏转两次;f点刺激时,A1、A2均偏转两次

B.在b点刺激时,A1偏转两次,A2偏转一次;f点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次

C.在b点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次;f点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次

D.在b点刺激时,A1不偏转,A2偏转两次;f点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;兴奋在神经元之间的传递.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】D

【分析】本题考查兴奋在神经纤维上的传导和在神经元之间的传递,考查考生识图能力、理解能力和分析能力。理解兴奋的传导过程是解题的关键。分析题图,共有两个神经元,且左边神经元长的轴突末端形成突触前膜,可释放神经递质作用于下一神经元的突触后膜上的受体,兴奋只能由左边的神经元向右传递给下一神经元。

【解答】解:ABCD、在b点刺激时,兴奋同时到达a和c处,因此A1不偏转;当兴奋继续向右传递时,先到达d处,后到达e处,因此A2偏转两次,且方向相反(先向左偏转,后向右偏转);在f点刺激时,兴奋不能由突触后膜传向前膜,兴奋能沿着神经纤维传导到e处,但不能传递到a、c和d处,因此A1不偏转,A2偏转一次(向右偏转)。综上所述,ABC不符合题意,D符合题意。

故选:D。

【点评】本题结合神经元结构模式图,考查神经冲动的产生及传导,要求考生识记神经冲动的产生过程,掌握神经冲动在神经元上的传导过程及神经冲动在神经元之间的传递过程,能根据图中电流指针的位置及刺激位点准确判断电流计指针的偏转情况。

6.已知肌肉受到刺激会收缩,肌肉受刺激前后肌细胞膜内外的电位变化和神经纤维的电位变化一样。取三个新鲜的神经一肌肉标本,按如图所示连接,图中②④⑥指的是神经纤维与肌细胞之间的接头,此接头与突触结构类似。刺激①可引起图中右肌肉收缩,中肌肉和左肌肉也相继收缩。下列相关叙述,错误的是( )

A.直接刺激⑤,引起左肌肉和中肌肉收缩所需时间相同

B.直接刺激①,则左中右肌肉均收缩

C.该实验进行时应将标本置于生理盐水中,不能用等渗的KCl溶液来代替

D.⑤与中肌肉连接处结构与③与中肌肉连接处结构不同

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】信息转化法;神经调节与体液调节.

【答案】A

【分析】据图分析:兴奋在神经纤维上可双向传导,但在突触处只能单向传递。图中②、④、⑥是突触结构,刺激③可引起图中右肌肉收缩,中肌肉和左肌肉也随后相继收缩,说明兴奋的传递方向是由右向左。

【解答】解:A、图中②、④、⑥类似于突触结构,刺激⑤,兴奋在突触⑥可传递至左肌肉,引起左肌肉收缩;也可以通过神经纤维⑤传递传导至中肌肉,引起中肌肉收缩;但兴奋无法在突触④逆向传递。因此,直接刺激⑤,则会引起收缩的肌肉是左肌肉和中肌肉,但引起左肌肉收缩是通过突触传递,引起中肌肉收缩则是通过神经纤维传导,突触传递是有突触延搁,因此引起左肌肉比中肌肉收缩所需时间更长,A错误;

B、根据题干信息,刺激①可引起图中右肌肉收缩,中肌肉和左肌肉也相继收缩,B正确;

C、实验应将标本置于生理盐水中,不可用等渗的KCl溶液来代替,因为动作电位的产生钠离子是内流造成的,静息电位是由钾离子外流形成的,C正确;

D、据题意可知,③处与中肌肉连接处结构与突触结构类似,但⑤与中肌肉连接处结构并不是,因此两处结构并不相同,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查神经冲动的产生、传导和传递,熟练掌握神经冲动产生的机理,在神经纤维上的传导以及在神经元之间的传递相关的基础知识,通过发散思维将其联想到传出神经与效应器之间的传递过程,即可解决此题。

7.为研究神经元电位变化,研究者设计了图甲所示实验,两个神经元之间以突触联系,突触前膜可产生兴奋性递质;电表Ⅰ的电极分别在细胞的内、外侧,电表Ⅱ的电极都在细胞的外侧。图乙表示发生在神经元间信号传递中的长时程增强现象(LTP)的产生机制。下列说法错误的是( )

A.图甲中刺激P点,在电表Ⅰ可检测到动作电位的产生

B.图甲中刺激P点,在电表Ⅱ的指针只能发生1次偏转

C.图乙中N受体大量转运Ca2+使突触后膜产生动作电位

D.图乙中发生的正反馈效应能促使神经元间信号传递长时程增强

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;兴奋在神经元之间的传递.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】C

【分析】1、神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负;当某一部位受刺激时,Na+内流,其膜电位变为外负内正。

2、由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡中,只能由突触前膜释放作用于突触后膜,因此兴奋在神经元之间的传递只能是单向的。

【解答】解:A、由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,只能由突触前膜到突触后膜,所以刺激P点,兴奋只能传到Q点、R点,不能传到S点,而电流表Ⅰ的两电极在膜的内外两侧,所以可以测到动作电位,A正确;

B、刺激P点,兴奋只能传到Q点、R点,不能传到S点,兴奋只能传导到电流表Ⅱ的左电极,所以电表Ⅱ的指针只能发生1次偏转,B正确;

C、图乙中N受体大量转运Ca2+使NO合成增多,钠离子内流使突触后膜产生动作电位,C错误;

D、图乙中发生的正反馈具有放大效应,能促使神经元间信号传递长时程增强,D正确。

故选:C。

【点评】本题结合图示考查兴奋的传导过程,意在考查学生对所学知识的理解程度,培养学生利用所学知识分析、解题的能力。

8.如图1是神经元之间的一种环状连接方式,在图示位置给予一定强度的刺激后,测得C点膜内外电位变化如图2所示,图3为两个神经元的局部放大图。下列叙述错误的是( )

A.若图1中各突触性质一致,则兴奋经该结构传导后持续时间将延长

B.若将离体神经纤维放于较高浓度Na+溶液中重复实验,图2中B点将上移

C.在图3中,当神经元上Y点受到适宜强度的刺激时,将使下一个神经元兴奋或抑制

D.人体在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;兴奋在神经元之间的传递;细胞膜内外在各种状态下的电位情况.

【专题】正推法;神经调节与体液调节.

【答案】D

【分析】图1是神经元之间形成的一种环状连接方式;图2是在图1所示位置给予一定强度的刺激后,测得膜内外电位随时间变化图,分析可知B点表示产生的动作电位最大值;图3为突触结构的亚显微模式图。

【解答】解:A、图1中共有3个完整突触,由于神经元之间形成了环状结构,因此若图1中各突触性质一致,兴奋经该结构传导后持续时间将延长,A正确;

B、将离体神经纤维放于较高浓度的Na+溶液中,会导致产生动作电位时Na+内流增多,从而使图2中B点纵坐标数值(动作电位峰值)变大,B点将上移,B正确;

C、在图3中,当神经元上Y点受到刺激时,由于释放的神经递质可能是兴奋性或抑制性的,因此将使下一个神经元兴奋或抑制,C正确;

D、反射活动要依靠反射弧完成,兴奋在反射弧上的传导方向是单向的,即人体在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是单向的,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查神经调节相关知识,意在考查学生运用所学知识综合分析问题的能力。

9.图1表示多个神经元之间的联系,其中神经元A对神经元B起到抑制作用,现将一示波器的两极连接在D神经元膜内外两侧,用同种强度的电流分别刺激A、B、C.不同刺激方式(Ⅰ表示分别单次电刺激A或B,Ⅱ表示连续电刺激B,Ⅲ表示单次电刺激C)产生的结果如图2所示(注:阈电位表示能引起动作电位的临界电位值)。下列叙述错误的是( )

A.刺激神经元A不会引起神经元B和D的电位变化

B.用相同强度的阈下刺激A和B,示波器不会发生偏转

C.分别刺激神经元B和神经元C,示波器会发生方向相反的两次偏转

D.神经元B和神经元C对神经元D的作用效果是相反的

【考点】兴奋在神经纤维上的传导.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】A

【分析】图1表示AD、BD、CD之间均存在突触结构,示波器测量的是D处的电位变化。图2、表示分别单次电刺激A或B,膜电位发生了变化,但未形成动作电位,Ⅱ表示连续电刺激A形成了动作电位说明连续多个相同强度的阈下刺激可以叠加引发突触后膜的动作电位,Ⅲ表示单次电刺激C,静息电位差值变大,说明C释放的是抑制性神经递质。

【解答】解:A、由题干和图可知,神经元A对神经元B起到抑制作用,会引起神经元B的电位变化,不会引起D的电位变化,A错误;

B、由题干和图可知,示波器测量的是D处的电位变化,用相同强度的阈下刺激A和B,膜电位发生了变化,但未形成动作电位,示波器不会发生偏转,B正确;

C、神经元B释放兴奋性的神经递质,神经元C释放抑制性的神经递质,因此示波器发生了方向相反的两次偏转,C正确;

D、神经元B释放兴奋性的神经递质,神经元C释放抑制性的神经递质,对神经元D的作用效果是相反,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查学生从题中获取相关信息,并结合所学神经调节的知识做出正确判断,属于识记和理解层次的内容,难度适中。

10.花椒具有定麻味、增香辛和除腥的作用,被人们列为调料“十三香”之首。花椒带来“麻”的感觉是一种触觉,准确地说等同于50赫兹的震颤。花椒所含有的羟基甲位山椒醇可激活皮下三叉神经纤维RA1,而RA1纤维正好负责感受中等震动频率。如图是部分三叉神经纤维示意图,甲为电表,b和c为电表的两个电极,a为刺激位点。下列相关叙述正确的是( )

A.羟基甲位山椒醇激活皮下神经纤维RA1,产生“麻”的感觉属于非条件反射

B.兴奋在三叉神经纤维上的传导方向与膜外电流方向相同,与膜内电流方向相反

C.若a点位于b和c之间,且ba=ac,则适宜刺激a点时甲的指针会发生两次偏转

D.一定范围内“麻”的震动频率大小与震动感受器产生兴奋的强度呈正相关

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;反射的过程.

【专题】正推法;神经调节与体液调节.

【答案】D

【分析】兴奋传导和传递的过程:

1、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。

2、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。

【解答】解:A、羟基甲位山椒醇激活皮下神经纤维RA1,进而产生“麻”的感觉并未经过完整的反射弧,不属于反射,A错误;

B、兴奋在三叉神经纤维上的传导方向与膜外电流方向相反,与膜内电流方向相同,B错误;

C、若a点位于b和c之间,且 ba=ac,则适宜刺激a点时甲的两极会同时兴奋和同时恢复静息电位,因而甲的指针不发生偏转,C错误;

D、麻是一种震动感,刺激的是震动感受器,故在一定范围内震动频率的大小与震动感受器产生兴奋的强度呈正相关,D正确。

故选:D。

【点评】本题考查神经调节的相关知识,意在考查学生运用所学知识综合分析问题的能力。

11.下列有关神经调节的叙述,错误的有( )

①条件反射的神经中枢位于大脑皮层,非条件反射的神经中枢位于脊髓

②反射弧中的效应器由传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等组成

③神经递质通过突触间隙需要消耗能量

④反射弧是由神经元组成的

⑤突触前膜释放的神经递质,一定会引起突触后膜兴奋

A.二项 B.三项 C.四项 D.五项

【考点】兴奋在神经元之间的传递;反射弧各部分组成及功能;条件反射与非条件反射.

【专题】归纳推理;神经调节与体液调节.

【答案】C

【分析】1、突触由突触前膜、突触间隙、突触后膜三部分构成,在突触小体内含有突触小泡,内含神经递质,神经递质由突触前膜以胞吐的形式排放到突触间隙,使电信号转变为化学信号,作用于突触后膜,引起突触后膜兴奋,由外正内负的静息电位变为外负内正的动作电位。神经递质有两种类型,可以引起下一个神经元的兴奋或抑制。

2、在中枢神经系统的参与下,机体对内外刺激所产生的规律性应答反应叫作反射(reflex)。除了缩手反射,常见的反射还有眨眼反射、膝跳反射等。反射是神经调节的基本方式。完成反射的结构基础是反射弧。

【解答】解:①非条件反射的神经中枢位于大脑皮层以下,①错误。

②反射弧中,效应器是指传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等组成,②正确。

③神经递质经扩散通过突触间隙,不消耗能量,③错误。

④反射弧不只由神经元组成,④错误。

⑤突触前膜释放的神经递质,会引起后膜的兴奋或抑制,⑤错误。

故选:C。

【点评】本题考查了神经调节的基本方式及突触的作用,需要学生掌握神经调节的基础知识并分析题干答题。

12.科研人员以枪乌贼神经纤维为实验材料,在研究静息状态和兴奋过程实验中,测得K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量是指经通道外流的离子量,内向流量是指经通道内流的离子量。下列叙述错误的是( )

A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量

B.兴奋过程中,Na+运出细胞的过程可能消耗ATP

C.兴奋过程中,Na+内流产生动作电位时不需要消耗ATP

D.若提高神经纤维膜外的K+浓度,则静息状态时K+外流增大

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;细胞膜内外在各种状态下的电位情况.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】D

【分析】神经细胞内的K+浓度明显高于膜外,神经细胞内的Na+浓度比膜外低。静息时,由于膜主要对K+有通透性,造成K+外流,这是大多数神经细胞产生和维持静息电位的主要原因。受刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,导致Na+内流,这是形成动作电位的基础。

【解答】解:A、由图可知:兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量,Na+内向流量大于外向流量,A正确;

B、兴奋过程中,Na+通过载体蛋白运出细胞时,逆浓度梯度运输,可能消耗ATP,B正确;

C、兴奋过程中,Na+内流,形成动作电位,此时属于协助扩散,不消耗ATP,C正确;

D、静息状态时,取决于K+的外流,是顺浓度梯度的协助扩散,若提高膜外K+的浓度,则电化学梯度下降,K+外流受阻,K+外流减少,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查神经调节的相关知识,考查了学生获取信息的能力和分析理解能力,具有一定的难度。

13.阈电位是指能引起动作电位的临界膜电位。用同种强度的阈下(低于阈电位)刺激,分别以单次和连续的方式刺激上一神经元,测得下一神经元的膜电位(突触后膜)变化情况,如图所示。下列叙述错误的是( )

A.静息电位大小主要受组织液和神经细胞内K 浓度差的影响

B.连续多个阈下刺激可叠加并引发突触后膜产生动作电位

C.改变多个阈下刺激的强度和频度不改变动作电位的峰值

D.单次阈下刺激突触前神经元,突触前神经元电位不发生变化

【考点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;兴奋在神经纤维上的传导.

【专题】坐标曲线图;神经调节与体液调节.

【答案】D

【分析】分析题图可知,单次刺激时,膜电位发生了变化,静息电位差值变小,但没有形成外负内正的动作电位,说明刺激强度在阈值之下;连续刺激时,形成了外负内正的动作电位,说明连续的阈下刺激可在突触后膜叠加。

【解答】解:A、静息电位的产生是由于K+外流引起的,且外流的方式是协助扩散,因此静息电位的大小受组织液和神经细胞内K+浓度的影响,A正确;

B、单次阈下刺激不能引发突触后膜产生动作电位,但连续多个阈下刺激可以叠加并引发突触后膜产生动作电位,B正确;

C、动作电位的峰值与Na+浓度有关,与刺激强度和频度无关,所以改变多个阈下刺激的强度和频度不改变动作电位的峰值,C正确;

D、单次阈下刺激突触前神经元,突触前神经元电位发生了变化,但是没有形成动作电位,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查神经调节的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

二.解答题(共2小题)

14.奖赏系统是导致肥胖的重要神经基础。可口美味的食物通过激活大脑奖赏系统使多巴胺释放增多。机体获得满足和愉悦感,从而摄食成瘾。图1为人脑部突触间多巴胺(DA)的传递示意图;研究还发现,目前绝大部分的肥胖病人体内瘦素与其受体识别的能力下降,从而导致摄食行为和细胞代谢不正常。瘦素是脂肪细胞分泌的一种蛋白质类激素,与血糖调节有一定的关系,它的功能主要表现在对脂肪及体重的调控方面。图2是人体内部分神经—体液调节示意图,①~⑤代表结构,请回答下列问题:

(1)图1中细胞A释放DA的方式是 胞吐 。通常情况下,释放的DA很快被突触前膜上的DAT从突触间隙吸收,导致突触间隙中DA含量 减少(降低) ,以减弱并缩短对脑的刺激,避免持续兴奋。

(2)图2中,当人体内脂肪含量偏高时,瘦素分泌量增加引起图中②兴奋,进而使图中④ 大脑皮层 (填结构名称)产生饱腹感,从而减少摄食行为,这属于 神经—体液 调节。A刺激产生的信号经图中的“①→②→③→胰岛”的传导和传递,最终促进胰岛 A (填“A”或“B”)细胞分泌a激素,即 胰高血糖素 (填a激素的具体名称)。通过a激素的调节,最终使糖原分解加强,影响a激素分泌的信号分子有 神经递质、血糖、胰岛素等 (答出两种)。

(3)研究人员将肥胖小鼠随机均分成三组,给A组小鼠饲喂添加适量瘦素的饲料,B、C两组小鼠饲喂普通饲料,同时给B组小鼠注射适量的瘦素,C组小鼠注射等量生理盐水。一段时间后,比较三组肥胖小鼠的体重变化,发现只有B组大部分小鼠的体重减轻了。B组部分小鼠体重不变的可能原因是 靶细胞膜上瘦素的受体数量减少(或瘦素受体基因突变) (答出一点)。

【考点】兴奋在神经元之间的传递;内分泌系统的组成和功能;血糖平衡调节.

【专题】图文信息类简答题;神经调节与体液调节.

【答案】(1)胞吐 减少(降低)

(2)大脑皮层 神经—体液 A 胰高血糖素 神经递质、血糖、胰岛素等

(3)靶细胞膜上瘦素的受体数量减少(或瘦素受体基因突变)

【分析】1、胰岛素是机体内唯一降低血糖的激素,胰岛素能促进全身组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖,从而降低血糖浓度。胰高血糖素主要是促进血糖的来路,即促进肝糖原的分解和非糖物质转化为葡萄糖,提高血糖浓度。

2、由题图2知,a激素作用于靶细胞后,使得糖原分解加强,说明a激素是胰高血糖素。①表示传入神经,②表示下丘脑,③表示传出神经,④表示大脑皮层。

【解答】解:(1)多巴胺属于神经递质,神经递质的释放方式是胞吐;由于释放的DA很快被突触前膜上的DAT从突触间隙吸收,导致突触间隙中DA含量减少,以减弱并缩短对脑的刺激,避免持续兴奋。

(2)躯体感觉中枢在大脑皮层,因此产生饱腹感的位置在④大脑皮层。脂肪含量偏高引起瘦素分泌量增加为体液调节,瘦素引起图中②下丘脑兴奋,进而使大脑皮层产生饱腹感,减少饮食为神经调节,所以整个过程属于神经—体液调节;激素a能促进糖原分解,是升高血糖的胰高血糖素,是由胰岛A细胞分泌的;血糖的调节方式有体液调节和神经—体液调节,神经递质、血糖浓度和胰岛素等都能影响胰高血糖素的分泌,因此影响a激素分泌的信号分子有神经递质、血糖、胰岛素等。

(3)A组肥胖小鼠饲喂添加适量瘦素的饲料,瘦素属于蛋白质类激素,饲料中添加的瘦素在小鼠消化道内被消化,丧失了原有的结构与功能,因此A组肥胖小鼠体重不变;B组注射适量的瘦素部分小鼠体重不变,可能是靶细胞膜上瘦素的受体数量减少或瘦素受体基因突变,因为激素必须和受体结合才能发挥作用,受体减少或者突变,导致瘦素无法起作用。

故答案为:

(1)胞吐 减少(降低)

(2)大脑皮层 神经—体液 A 胰高血糖素 神经递质、血糖、胰岛素等

(3)靶细胞膜上瘦素的受体数量减少(或瘦素受体基因突变)

【点评】本题考查神经调节和激素调节的相关知识,意在考查学生运用所学知识综合分析问题的能力。

15.神经递质在神经元之间兴奋传递的过程中起到关键作用。如图是正在传递兴奋的突触结构的局部放大示意图,据图回答问题:

抑郁症是一种常见的情感性精神障碍疾病,患者脑神经元兴奋性下降。近年来,医学研究表明,抑郁症与单胺类神经递质传递功能下降相关。单胺氧化酶是一种单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂(MAOID)是目前一种常用抗抑郁药。

(1)图中,①是突触 前 膜,其正以 胞吐 方式释放神经递质。

(2)神经递质为小分子化合物,但仍以如图所示方式释放,其意义是 AC (填字母)。

A.短时间内可大量释放

B.避免被神经递质降解酶降解

C.有利于兴奋快速传递

D.减少能量的消耗

(3)若图中的神经递质释放会导致细胞Y兴奋,比较释放前后细胞Y的膜内Na+浓度变化和电位的变化分别是: 膜内Na+浓度由低变高,膜内电位由负变正 。

(4)神经元之间兴奋传递易受多种因素影响,根据图推测,会阻碍兴奋传递的因素有 ABC (填字母)。

A.体内产生蛋白M抗体

B.某药物与蛋白M牢固结合

C.某毒素阻断神经递质的释放

D.某药物抑制神经递质降解酶的活性

(5)结合图分析,MAOID改善抑郁症状的原因是 MAOID能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,增加脑内突触间隙单胺类神经递质的浓度,起抗抑郁作用 。

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】图文信息类简答题;神经调节与体液调节.

【答案】(1)前 胞吐

(2)AC

(3)膜内Na+浓度由低变高,膜内电位由负变正

(4)ABC

(5)MAOID能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,增加脑内突触间隙单胺类神经递质的浓度,起抗抑郁作用

【分析】突触是由突触前膜,突触间隙和突触后膜构成的,突触小体内含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,受到刺激以后神经递质由突触小泡运输到突触前膜与其融合,递质以胞吐的方式排放到突触间隙,作用于突触后膜,引起突触后膜的兴奋或抑制。

【解答】解:(1)神经元之间的结构为突触,包括突触前膜、突触间隙、突触后膜。据图分析,细胞X是突触前神经元,细胞Y是突触后神经元,①表示突触前膜,通过胞吐释放神经递质;蛋白M表示神经递质的受体,能够与神经递质特异性结合,同时还是Na+通道;突触间隙中的神经递质降解酶可以将神经递质降解,使得神经递质灭活。根据以上分析可知,①是突触前膜,其以胞吐的方式释放神经递质到突触间隙,再作用于突触后膜上的特异性受体。

(2)神经递质为小分子化合物,但仍以胞吐的方式释放,其意义是胞吐可以在短时间内大量释放神经递质,有利于神经冲动快速传递,AC正确,BD错误。

故选:AC。

(3)根据题意分析,图中的神经递质释放后作用于突触后膜,引起突触后膜Na+通道打开,Na+内流,产生兴奋,因此神经递质释放前后细胞Y的膜内Na+浓度增加、并由负电位变成正电位。

(4)A、体内产生蛋白M抗体,会与蛋白M结合,则神经递质不能发挥作用,因此不能引起突触后膜兴奋,A正确;

B、某药物与蛋白M牢固结合,则神经递质不能发挥作用,因此不能引起突触后膜兴奋,B正确;

C、某毒素阻断神经递质的释放,则神经递质不能发挥作用,因此也不能引起突触后膜兴奋,C正确;

D、某药物抑制神经递质降解酶的活性,则神经递质不会被降解,会持续性与突触后膜上的受体结合,引起突触后膜持续性兴奋,D错误。

故选:ABC。

(5)根据题意和图形分析,MAOID能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,增加脑内突触间隙单胺类神经递质的浓度,起抗抑郁作用。

故答案为:

(1)前 胞吐

(2)AC

(3)膜内Na+浓度由低变高,膜内电位由负变正

(4)ABC

(5)MAOID能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,增加脑内突触间隙单胺类神经递质的浓度,起抗抑郁作用

【点评】解答本题的关键是掌握突触的结构,分析图中数字和字母代表的结构的名称,明确神经递质的作用机理以及作用后会被降解。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

新课预习衔接 神经冲动的产生与传导

一.选择题(共13小题)

1.研究人员将带有神经的蛙心取出,置于任氏液(蛙的生理盐水)中进行实验(如图所示),其中电流计两指针均置于神经纤维膜外。离体的蛙心仍能保持搏动,刺激a点,蛙心的心率加快,刺激b点,蛙心的心率下降。下列分析错误的是( )

A.神经纤维A属于传入神经,神经纤维B是副交感神经

B.受到刺激后,神经纤维膜外的Na+内流产生动作电位

C.刺激a点导致心率加快,该过程存在两种信号的转变

D.刺激b点,电流计指针可发生两次方向相反的偏转

2.给予突触a和突触b的突触前神经元以相同的电刺激,通过微电极分别测量突触前、后两神经元的膜电位,结果如图,据此判断不合理的是( )

A.静息状态下细胞膜主要对K+通透性增大,造成K+外流

B.突触a的突触后神经元可能出现了Na+内流

C.突触b的突触后神经元可能出现了Cl﹣内流

D.突触a、b的突触后神经元分别表现为兴奋、未兴奋

3.以枪乌贼的巨大神经纤维为材料,研究了静息状态和兴奋过程中,K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量指经通道外流的离子量,内向流量指经通道内流的离子量。

下列叙述正确的是( )

A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量

B.兴奋过程中,Na+内向流量小于外向流量

C.静息状态时,K+外向流量小于内向流量

D.静息状态时,Na+外向流量大于内向流量

4.每年6月26日为“国际禁毒日”,厉行禁毒是我国一贯的立场和主张,青少年要掌握毒品致病机理的相关知识并做好禁毒宣传。可卡因的作用机理是使多巴胺转运蛋白失去回收功能,据图示判断,说法错误的是( )

A.服用可卡因会导致突触间隙多巴胺会增多

B.吸食毒品会使突触后膜上多巴胺受体减少

C.图中结构③具有特异性,神经递质通过③进入神经元

D.“瘾君子”未吸食毒品时会出现焦虑、失望、抑郁等情绪

5.如图为神经元结构模式图,电表A1和A2的两极a、c、d、e分别接在神经纤维外膜上,在b、f两点给予适宜强度的刺激,则电表的偏转情况为( )

A.在b点刺激时,A1不偏转,A2偏转两次;f点刺激时,A1、A2均偏转两次

B.在b点刺激时,A1偏转两次,A2偏转一次;f点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次

C.在b点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次;f点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次

D.在b点刺激时,A1不偏转,A2偏转两次;f点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次

6.已知肌肉受到刺激会收缩,肌肉受刺激前后肌细胞膜内外的电位变化和神经纤维的电位变化一样。取三个新鲜的神经一肌肉标本,按如图所示连接,图中②④⑥指的是神经纤维与肌细胞之间的接头,此接头与突触结构类似。刺激①可引起图中右肌肉收缩,中肌肉和左肌肉也相继收缩。下列相关叙述,错误的是( )

A.直接刺激⑤,引起左肌肉和中肌肉收缩所需时间相同

B.直接刺激①,则左中右肌肉均收缩

C.该实验进行时应将标本置于生理盐水中,不能用等渗的KCl溶液来代替

D.⑤与中肌肉连接处结构与③与中肌肉连接处结构不同

7.为研究神经元电位变化,研究者设计了图甲所示实验,两个神经元之间以突触联系,突触前膜可产生兴奋性递质;电表Ⅰ的电极分别在细胞的内、外侧,电表Ⅱ的电极都在细胞的外侧。图乙表示发生在神经元间信号传递中的长时程增强现象(LTP)的产生机制。下列说法错误的是( )

A.图甲中刺激P点,在电表Ⅰ可检测到动作电位的产生

B.图甲中刺激P点,在电表Ⅱ的指针只能发生1次偏转

C.图乙中N受体大量转运Ca2+使突触后膜产生动作电位

D.图乙中发生的正反馈效应能促使神经元间信号传递长时程增强

8.如图1是神经元之间的一种环状连接方式,在图示位置给予一定强度的刺激后,测得C点膜内外电位变化如图2所示,图3为两个神经元的局部放大图。下列叙述错误的是( )

A.若图1中各突触性质一致,则兴奋经该结构传导后持续时间将延长

B.若将离体神经纤维放于较高浓度Na+溶液中重复实验,图2中B点将上移

C.在图3中,当神经元上Y点受到适宜强度的刺激时,将使下一个神经元兴奋或抑制

D.人体在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的

9.图1表示多个神经元之间的联系,其中神经元A对神经元B起到抑制作用,现将一示波器的两极连接在D神经元膜内外两侧,用同种强度的电流分别刺激A、B、C.不同刺激方式(Ⅰ表示分别单次电刺激A或B,Ⅱ表示连续电刺激B,Ⅲ表示单次电刺激C)产生的结果如图2所示(注:阈电位表示能引起动作电位的临界电位值)。下列叙述错误的是( )

A.刺激神经元A不会引起神经元B和D的电位变化

B.用相同强度的阈下刺激A和B,示波器不会发生偏转

C.分别刺激神经元B和神经元C,示波器会发生方向相反的两次偏转

D.神经元B和神经元C对神经元D的作用效果是相反的

10.花椒具有定麻味、增香辛和除腥的作用,被人们列为调料“十三香”之首。花椒带来“麻”的感觉是一种触觉,准确地说等同于50赫兹的震颤。花椒所含有的羟基甲位山椒醇可激活皮下三叉神经纤维RA1,而RA1纤维正好负责感受中等震动频率。如图是部分三叉神经纤维示意图,甲为电表,b和c为电表的两个电极,a为刺激位点。下列相关叙述正确的是( )

A.羟基甲位山椒醇激活皮下神经纤维RA1,产生“麻”的感觉属于非条件反射

B.兴奋在三叉神经纤维上的传导方向与膜外电流方向相同,与膜内电流方向相反

C.若a点位于b和c之间,且ba=ac,则适宜刺激a点时甲的指针会发生两次偏转

D.一定范围内“麻”的震动频率大小与震动感受器产生兴奋的强度呈正相关

11.下列有关神经调节的叙述,错误的有( )

①条件反射的神经中枢位于大脑皮层,非条件反射的神经中枢位于脊髓

②反射弧中的效应器由传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等组成

③神经递质通过突触间隙需要消耗能量

④反射弧是由神经元组成的

⑤突触前膜释放的神经递质,一定会引起突触后膜兴奋

A.二项 B.三项 C.四项 D.五项

12.科研人员以枪乌贼神经纤维为实验材料,在研究静息状态和兴奋过程实验中,测得K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量是指经通道外流的离子量,内向流量是指经通道内流的离子量。下列叙述错误的是( )

A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量

B.兴奋过程中,Na+运出细胞的过程可能消耗ATP

C.兴奋过程中,Na+内流产生动作电位时不需要消耗ATP

D.若提高神经纤维膜外的K+浓度,则静息状态时K+外流增大

13.阈电位是指能引起动作电位的临界膜电位。用同种强度的阈下(低于阈电位)刺激,分别以单次和连续的方式刺激上一神经元,测得下一神经元的膜电位(突触后膜)变化情况,如图所示。下列叙述错误的是( )

A.静息电位大小主要受组织液和神经细胞内K 浓度差的影响

B.连续多个阈下刺激可叠加并引发突触后膜产生动作电位

C.改变多个阈下刺激的强度和频度不改变动作电位的峰值

D.单次阈下刺激突触前神经元,突触前神经元电位不发生变化

二.解答题(共2小题)

14.奖赏系统是导致肥胖的重要神经基础。可口美味的食物通过激活大脑奖赏系统使多巴胺释放增多。机体获得满足和愉悦感,从而摄食成瘾。图1为人脑部突触间多巴胺(DA)的传递示意图;研究还发现,目前绝大部分的肥胖病人体内瘦素与其受体识别的能力下降,从而导致摄食行为和细胞代谢不正常。瘦素是脂肪细胞分泌的一种蛋白质类激素,与血糖调节有一定的关系,它的功能主要表现在对脂肪及体重的调控方面。图2是人体内部分神经—体液调节示意图,①~⑤代表结构,请回答下列问题:

(1)图1中细胞A释放DA的方式是 。通常情况下,释放的DA很快被突触前膜上的DAT从突触间隙吸收,导致突触间隙中DA含量 ,以减弱并缩短对脑的刺激,避免持续兴奋。

(2)图2中,当人体内脂肪含量偏高时,瘦素分泌量增加引起图中②兴奋,进而使图中④ (填结构名称)产生饱腹感,从而减少摄食行为,这属于 调节。A刺激产生的信号经图中的“①→②→③→胰岛”的传导和传递,最终促进胰岛 (填“A”或“B”)细胞分泌a激素,即 (填a激素的具体名称)。通过a激素的调节,最终使糖原分解加强,影响a激素分泌的信号分子有 (答出两种)。

(3)研究人员将肥胖小鼠随机均分成三组,给A组小鼠饲喂添加适量瘦素的饲料,B、C两组小鼠饲喂普通饲料,同时给B组小鼠注射适量的瘦素,C组小鼠注射等量生理盐水。一段时间后,比较三组肥胖小鼠的体重变化,发现只有B组大部分小鼠的体重减轻了。B组部分小鼠体重不变的可能原因是 (答出一点)。

15.神经递质在神经元之间兴奋传递的过程中起到关键作用。如图是正在传递兴奋的突触结构的局部放大示意图,据图回答问题:

抑郁症是一种常见的情感性精神障碍疾病,患者脑神经元兴奋性下降。近年来,医学研究表明,抑郁症与单胺类神经递质传递功能下降相关。单胺氧化酶是一种单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂(MAOID)是目前一种常用抗抑郁药。

(1)图中,①是突触 膜,其正以 方式释放神经递质。

(2)神经递质为小分子化合物,但仍以如图所示方式释放,其意义是 (填字母)。

A.短时间内可大量释放

B.避免被神经递质降解酶降解

C.有利于兴奋快速传递

D.减少能量的消耗

(3)若图中的神经递质释放会导致细胞Y兴奋,比较释放前后细胞Y的膜内Na+浓度变化和电位的变化分别是: 。

(4)神经元之间兴奋传递易受多种因素影响,根据图推测,会阻碍兴奋传递的因素有 (填字母)。

A.体内产生蛋白M抗体

B.某药物与蛋白M牢固结合

C.某毒素阻断神经递质的释放

D.某药物抑制神经递质降解酶的活性

(5)结合图分析,MAOID改善抑郁症状的原因是 。

新课预习衔接 神经冲动的产生与传导

参考答案与试题解析

一.选择题(共13小题)

1.研究人员将带有神经的蛙心取出,置于任氏液(蛙的生理盐水)中进行实验(如图所示),其中电流计两指针均置于神经纤维膜外。离体的蛙心仍能保持搏动,刺激a点,蛙心的心率加快,刺激b点,蛙心的心率下降。下列分析错误的是( )

A.神经纤维A属于传入神经,神经纤维B是副交感神经

B.受到刺激后,神经纤维膜外的Na+内流产生动作电位

C.刺激a点导致心率加快,该过程存在两种信号的转变

D.刺激b点,电流计指针可发生两次方向相反的偏转

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;兴奋在神经元之间的传递;神经系统的结构.

【专题】正推法;神经调节与体液调节.

【答案】A

【分析】兴奋在神经纤维上以电信号的形式进行传导,当神经纤维接受到适宜强度刺激后,引起Na+内流,从而使膜电位变为外负内正引发兴奋。

【解答】解:A、分析题意刺激a点,蛙心的心率加快,刺激b点,蛙心的心率下降,可知两条神经纤维均为传出神经,神经纤维A是交感神经,A错误;

B、兴奋在神经纤维上以电信号的形式进行传导,当神经纤维接受到适宜强度刺激后,引起Na+内流,从而使膜电位变为外负内正,引发兴奋,B正确;

C、刺激a点导致心率加快,该过程存在电信号到化学信号再到电信号的转变,C正确;

D、刺激b点,信号可以传导到心脏,因此电流计指针可发生两次方向相反的偏转,D正确。

故选:A。

【点评】本题主要考查神经调节的相关知识,要求考生能够结合所学知识准确判断各选项,属于识记和理解层次的考查。

2.给予突触a和突触b的突触前神经元以相同的电刺激,通过微电极分别测量突触前、后两神经元的膜电位,结果如图,据此判断不合理的是( )

A.静息状态下细胞膜主要对K+通透性增大,造成K+外流

B.突触a的突触后神经元可能出现了Na+内流

C.突触b的突触后神经元可能出现了Cl﹣内流

D.突触a、b的突触后神经元分别表现为兴奋、未兴奋

【考点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;兴奋在神经元之间的传递.

【专题】坐标曲线图;神经调节与体液调节.

【答案】D

【分析】神经纤维未受到刺激时,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,其膜电位变为外负内正。静息时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正;受刺激后,Na+内流,造成膜两侧的电位表现为内正外负。

【解答】解:A、静息状态下细胞膜主要对K+通透性增大,钠离子通道开放,造成K+外流,A正确;

B、分析突触a的膜电位变化图可知,其突触后神经元电位由﹣70mv变为﹣60mv,在此过程中,膜电位的绝对值变小,说明发生了阳(Na+)离子内流,B正确;

C、分析突触b的膜电位变化图,其突触后神经元电位由﹣70mv变为﹣80mv,在此过程中,膜电位的绝对值变大,可能是发生了阴(Cl﹣)离子内流,C正确;

D、由图可知,虽然突触a的突触后神经元电位上升,突触b的突触后神经元电位下降,但膜上电位都仍然是外正内负,没有形成局部电流,因此突触后神经元均未兴奋,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查学生从题图中获取相关实验信息,并结合所学膜内外电位变化过程作出正确判断,属于应用层次的内容,难度适中。

3.以枪乌贼的巨大神经纤维为材料,研究了静息状态和兴奋过程中,K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量指经通道外流的离子量,内向流量指经通道内流的离子量。

下列叙述正确的是( )

A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量

B.兴奋过程中,Na+内向流量小于外向流量

C.静息状态时,K+外向流量小于内向流量

D.静息状态时,Na+外向流量大于内向流量

【考点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;兴奋在神经纤维上的传导.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】A

【分析】神经细胞内的K+浓度明显高于膜外,神经细胞内的Na+浓度比膜外低。静息时,由于膜主要对K+有通透性,造成K+外流,这是大多数神经细胞产生和维持静息电位的主要原因。受刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,导致Na+内流,这是形成动作电位的基础。

【解答】解:AB、由图可知:兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量,Na+内向流量大于外向流量,A正确,B错误;

CD、静息状态时,K+外向流量大于内向流量,Na+外向流量小于内向流量,CD错误。

故选:A。

【点评】本题考查神经调节的相关知识,考查了学生获取信息的能力和分析理解能力,具有一定的难度。

4.每年6月26日为“国际禁毒日”,厉行禁毒是我国一贯的立场和主张,青少年要掌握毒品致病机理的相关知识并做好禁毒宣传。可卡因的作用机理是使多巴胺转运蛋白失去回收功能,据图示判断,说法错误的是( )

A.服用可卡因会导致突触间隙多巴胺会增多

B.吸食毒品会使突触后膜上多巴胺受体减少

C.图中结构③具有特异性,神经递质通过③进入神经元

D.“瘾君子”未吸食毒品时会出现焦虑、失望、抑郁等情绪

【考点】兴奋在神经元之间的传递;兴奋剂、毒品的危害.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】C

【分析】分析示意图可知:多巴胺合成后,贮存在结构①突触小泡中,②是突触间隙,③存在于突触后膜上专门和神经递质结合的多巴胺受体。

【解答】解:A、据题意“可卡因的作用机理是使多巴胺转运蛋白失去回收功能”,结合图可知,可卡因与多巴胺转运载体结合,使多巴胺转运蛋白失去回收多巴胺的功能,导致突触间隙的多巴胺增多,A正确;

B、吸食可卡因后,可卡因会使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,于是多巴胺就留在突触间隙持续发挥作用,导致突触后膜上的多巴胺受体减少,B正确;

C、据图分析可知,图中的结构③是特异性受体,位于突触后膜上,由突触前膜释放的神经递质到突触间隙,并与突触后膜上的③特异性受体结合,不会进入突触后膜的神经元内部,C错误;

D、多巴胺使人产生快感,瘾君子产生了多巴胺依赖性,不吸食毒品会表现精神萎靡、焦虑、失望、抑郁等情绪,D正确。

故选:C。

【点评】本题结合图解,考查神经冲动的产生和传导,要求考生识记神经冲动在神经元之间的传递过程,能结合图中信息准确答题。

5.如图为神经元结构模式图,电表A1和A2的两极a、c、d、e分别接在神经纤维外膜上,在b、f两点给予适宜强度的刺激,则电表的偏转情况为( )

A.在b点刺激时,A1不偏转,A2偏转两次;f点刺激时,A1、A2均偏转两次

B.在b点刺激时,A1偏转两次,A2偏转一次;f点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次

C.在b点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次;f点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次

D.在b点刺激时,A1不偏转,A2偏转两次;f点刺激时,A1不偏转,A2偏转一次

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;兴奋在神经元之间的传递.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】D

【分析】本题考查兴奋在神经纤维上的传导和在神经元之间的传递,考查考生识图能力、理解能力和分析能力。理解兴奋的传导过程是解题的关键。分析题图,共有两个神经元,且左边神经元长的轴突末端形成突触前膜,可释放神经递质作用于下一神经元的突触后膜上的受体,兴奋只能由左边的神经元向右传递给下一神经元。

【解答】解:ABCD、在b点刺激时,兴奋同时到达a和c处,因此A1不偏转;当兴奋继续向右传递时,先到达d处,后到达e处,因此A2偏转两次,且方向相反(先向左偏转,后向右偏转);在f点刺激时,兴奋不能由突触后膜传向前膜,兴奋能沿着神经纤维传导到e处,但不能传递到a、c和d处,因此A1不偏转,A2偏转一次(向右偏转)。综上所述,ABC不符合题意,D符合题意。

故选:D。

【点评】本题结合神经元结构模式图,考查神经冲动的产生及传导,要求考生识记神经冲动的产生过程,掌握神经冲动在神经元上的传导过程及神经冲动在神经元之间的传递过程,能根据图中电流指针的位置及刺激位点准确判断电流计指针的偏转情况。

6.已知肌肉受到刺激会收缩,肌肉受刺激前后肌细胞膜内外的电位变化和神经纤维的电位变化一样。取三个新鲜的神经一肌肉标本,按如图所示连接,图中②④⑥指的是神经纤维与肌细胞之间的接头,此接头与突触结构类似。刺激①可引起图中右肌肉收缩,中肌肉和左肌肉也相继收缩。下列相关叙述,错误的是( )

A.直接刺激⑤,引起左肌肉和中肌肉收缩所需时间相同

B.直接刺激①,则左中右肌肉均收缩

C.该实验进行时应将标本置于生理盐水中,不能用等渗的KCl溶液来代替

D.⑤与中肌肉连接处结构与③与中肌肉连接处结构不同

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】信息转化法;神经调节与体液调节.

【答案】A

【分析】据图分析:兴奋在神经纤维上可双向传导,但在突触处只能单向传递。图中②、④、⑥是突触结构,刺激③可引起图中右肌肉收缩,中肌肉和左肌肉也随后相继收缩,说明兴奋的传递方向是由右向左。

【解答】解:A、图中②、④、⑥类似于突触结构,刺激⑤,兴奋在突触⑥可传递至左肌肉,引起左肌肉收缩;也可以通过神经纤维⑤传递传导至中肌肉,引起中肌肉收缩;但兴奋无法在突触④逆向传递。因此,直接刺激⑤,则会引起收缩的肌肉是左肌肉和中肌肉,但引起左肌肉收缩是通过突触传递,引起中肌肉收缩则是通过神经纤维传导,突触传递是有突触延搁,因此引起左肌肉比中肌肉收缩所需时间更长,A错误;

B、根据题干信息,刺激①可引起图中右肌肉收缩,中肌肉和左肌肉也相继收缩,B正确;

C、实验应将标本置于生理盐水中,不可用等渗的KCl溶液来代替,因为动作电位的产生钠离子是内流造成的,静息电位是由钾离子外流形成的,C正确;

D、据题意可知,③处与中肌肉连接处结构与突触结构类似,但⑤与中肌肉连接处结构并不是,因此两处结构并不相同,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查神经冲动的产生、传导和传递,熟练掌握神经冲动产生的机理,在神经纤维上的传导以及在神经元之间的传递相关的基础知识,通过发散思维将其联想到传出神经与效应器之间的传递过程,即可解决此题。

7.为研究神经元电位变化,研究者设计了图甲所示实验,两个神经元之间以突触联系,突触前膜可产生兴奋性递质;电表Ⅰ的电极分别在细胞的内、外侧,电表Ⅱ的电极都在细胞的外侧。图乙表示发生在神经元间信号传递中的长时程增强现象(LTP)的产生机制。下列说法错误的是( )

A.图甲中刺激P点,在电表Ⅰ可检测到动作电位的产生

B.图甲中刺激P点,在电表Ⅱ的指针只能发生1次偏转

C.图乙中N受体大量转运Ca2+使突触后膜产生动作电位

D.图乙中发生的正反馈效应能促使神经元间信号传递长时程增强

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;兴奋在神经元之间的传递.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】C

【分析】1、神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负;当某一部位受刺激时,Na+内流,其膜电位变为外负内正。

2、由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡中,只能由突触前膜释放作用于突触后膜,因此兴奋在神经元之间的传递只能是单向的。

【解答】解:A、由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,只能由突触前膜到突触后膜,所以刺激P点,兴奋只能传到Q点、R点,不能传到S点,而电流表Ⅰ的两电极在膜的内外两侧,所以可以测到动作电位,A正确;

B、刺激P点,兴奋只能传到Q点、R点,不能传到S点,兴奋只能传导到电流表Ⅱ的左电极,所以电表Ⅱ的指针只能发生1次偏转,B正确;

C、图乙中N受体大量转运Ca2+使NO合成增多,钠离子内流使突触后膜产生动作电位,C错误;

D、图乙中发生的正反馈具有放大效应,能促使神经元间信号传递长时程增强,D正确。

故选:C。

【点评】本题结合图示考查兴奋的传导过程,意在考查学生对所学知识的理解程度,培养学生利用所学知识分析、解题的能力。

8.如图1是神经元之间的一种环状连接方式,在图示位置给予一定强度的刺激后,测得C点膜内外电位变化如图2所示,图3为两个神经元的局部放大图。下列叙述错误的是( )

A.若图1中各突触性质一致,则兴奋经该结构传导后持续时间将延长

B.若将离体神经纤维放于较高浓度Na+溶液中重复实验,图2中B点将上移

C.在图3中,当神经元上Y点受到适宜强度的刺激时,将使下一个神经元兴奋或抑制

D.人体在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是双向的

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;兴奋在神经元之间的传递;细胞膜内外在各种状态下的电位情况.

【专题】正推法;神经调节与体液调节.

【答案】D

【分析】图1是神经元之间形成的一种环状连接方式;图2是在图1所示位置给予一定强度的刺激后,测得膜内外电位随时间变化图,分析可知B点表示产生的动作电位最大值;图3为突触结构的亚显微模式图。

【解答】解:A、图1中共有3个完整突触,由于神经元之间形成了环状结构,因此若图1中各突触性质一致,兴奋经该结构传导后持续时间将延长,A正确;

B、将离体神经纤维放于较高浓度的Na+溶液中,会导致产生动作电位时Na+内流增多,从而使图2中B点纵坐标数值(动作电位峰值)变大,B点将上移,B正确;

C、在图3中,当神经元上Y点受到刺激时,由于释放的神经递质可能是兴奋性或抑制性的,因此将使下一个神经元兴奋或抑制,C正确;

D、反射活动要依靠反射弧完成,兴奋在反射弧上的传导方向是单向的,即人体在完成反射活动的过程中,兴奋在神经纤维上的传导方向是单向的,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查神经调节相关知识,意在考查学生运用所学知识综合分析问题的能力。

9.图1表示多个神经元之间的联系,其中神经元A对神经元B起到抑制作用,现将一示波器的两极连接在D神经元膜内外两侧,用同种强度的电流分别刺激A、B、C.不同刺激方式(Ⅰ表示分别单次电刺激A或B,Ⅱ表示连续电刺激B,Ⅲ表示单次电刺激C)产生的结果如图2所示(注:阈电位表示能引起动作电位的临界电位值)。下列叙述错误的是( )

A.刺激神经元A不会引起神经元B和D的电位变化

B.用相同强度的阈下刺激A和B,示波器不会发生偏转

C.分别刺激神经元B和神经元C,示波器会发生方向相反的两次偏转

D.神经元B和神经元C对神经元D的作用效果是相反的

【考点】兴奋在神经纤维上的传导.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】A

【分析】图1表示AD、BD、CD之间均存在突触结构,示波器测量的是D处的电位变化。图2、表示分别单次电刺激A或B,膜电位发生了变化,但未形成动作电位,Ⅱ表示连续电刺激A形成了动作电位说明连续多个相同强度的阈下刺激可以叠加引发突触后膜的动作电位,Ⅲ表示单次电刺激C,静息电位差值变大,说明C释放的是抑制性神经递质。

【解答】解:A、由题干和图可知,神经元A对神经元B起到抑制作用,会引起神经元B的电位变化,不会引起D的电位变化,A错误;

B、由题干和图可知,示波器测量的是D处的电位变化,用相同强度的阈下刺激A和B,膜电位发生了变化,但未形成动作电位,示波器不会发生偏转,B正确;

C、神经元B释放兴奋性的神经递质,神经元C释放抑制性的神经递质,因此示波器发生了方向相反的两次偏转,C正确;

D、神经元B释放兴奋性的神经递质,神经元C释放抑制性的神经递质,对神经元D的作用效果是相反,D正确。

故选:A。

【点评】本题考查学生从题中获取相关信息,并结合所学神经调节的知识做出正确判断,属于识记和理解层次的内容,难度适中。

10.花椒具有定麻味、增香辛和除腥的作用,被人们列为调料“十三香”之首。花椒带来“麻”的感觉是一种触觉,准确地说等同于50赫兹的震颤。花椒所含有的羟基甲位山椒醇可激活皮下三叉神经纤维RA1,而RA1纤维正好负责感受中等震动频率。如图是部分三叉神经纤维示意图,甲为电表,b和c为电表的两个电极,a为刺激位点。下列相关叙述正确的是( )

A.羟基甲位山椒醇激活皮下神经纤维RA1,产生“麻”的感觉属于非条件反射

B.兴奋在三叉神经纤维上的传导方向与膜外电流方向相同,与膜内电流方向相反

C.若a点位于b和c之间,且ba=ac,则适宜刺激a点时甲的指针会发生两次偏转

D.一定范围内“麻”的震动频率大小与震动感受器产生兴奋的强度呈正相关

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;反射的过程.

【专题】正推法;神经调节与体液调节.

【答案】D

【分析】兴奋传导和传递的过程:

1、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。

2、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。

【解答】解:A、羟基甲位山椒醇激活皮下神经纤维RA1,进而产生“麻”的感觉并未经过完整的反射弧,不属于反射,A错误;

B、兴奋在三叉神经纤维上的传导方向与膜外电流方向相反,与膜内电流方向相同,B错误;

C、若a点位于b和c之间,且 ba=ac,则适宜刺激a点时甲的两极会同时兴奋和同时恢复静息电位,因而甲的指针不发生偏转,C错误;

D、麻是一种震动感,刺激的是震动感受器,故在一定范围内震动频率的大小与震动感受器产生兴奋的强度呈正相关,D正确。

故选:D。

【点评】本题考查神经调节的相关知识,意在考查学生运用所学知识综合分析问题的能力。

11.下列有关神经调节的叙述,错误的有( )

①条件反射的神经中枢位于大脑皮层,非条件反射的神经中枢位于脊髓

②反射弧中的效应器由传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等组成

③神经递质通过突触间隙需要消耗能量

④反射弧是由神经元组成的

⑤突触前膜释放的神经递质,一定会引起突触后膜兴奋

A.二项 B.三项 C.四项 D.五项

【考点】兴奋在神经元之间的传递;反射弧各部分组成及功能;条件反射与非条件反射.

【专题】归纳推理;神经调节与体液调节.

【答案】C

【分析】1、突触由突触前膜、突触间隙、突触后膜三部分构成,在突触小体内含有突触小泡,内含神经递质,神经递质由突触前膜以胞吐的形式排放到突触间隙,使电信号转变为化学信号,作用于突触后膜,引起突触后膜兴奋,由外正内负的静息电位变为外负内正的动作电位。神经递质有两种类型,可以引起下一个神经元的兴奋或抑制。

2、在中枢神经系统的参与下,机体对内外刺激所产生的规律性应答反应叫作反射(reflex)。除了缩手反射,常见的反射还有眨眼反射、膝跳反射等。反射是神经调节的基本方式。完成反射的结构基础是反射弧。

【解答】解:①非条件反射的神经中枢位于大脑皮层以下,①错误。

②反射弧中,效应器是指传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等组成,②正确。

③神经递质经扩散通过突触间隙,不消耗能量,③错误。

④反射弧不只由神经元组成,④错误。

⑤突触前膜释放的神经递质,会引起后膜的兴奋或抑制,⑤错误。

故选:C。

【点评】本题考查了神经调节的基本方式及突触的作用,需要学生掌握神经调节的基础知识并分析题干答题。

12.科研人员以枪乌贼神经纤维为实验材料,在研究静息状态和兴奋过程实验中,测得K+、Na+的内向流量与外向流量,结果如图所示。外向流量是指经通道外流的离子量,内向流量是指经通道内流的离子量。下列叙述错误的是( )

A.兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量

B.兴奋过程中,Na+运出细胞的过程可能消耗ATP

C.兴奋过程中,Na+内流产生动作电位时不需要消耗ATP

D.若提高神经纤维膜外的K+浓度,则静息状态时K+外流增大

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;细胞膜内外在各种状态下的电位情况.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】D

【分析】神经细胞内的K+浓度明显高于膜外,神经细胞内的Na+浓度比膜外低。静息时,由于膜主要对K+有通透性,造成K+外流,这是大多数神经细胞产生和维持静息电位的主要原因。受刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,导致Na+内流,这是形成动作电位的基础。

【解答】解:A、由图可知:兴奋过程中,K+外向流量大于内向流量,Na+内向流量大于外向流量,A正确;

B、兴奋过程中,Na+通过载体蛋白运出细胞时,逆浓度梯度运输,可能消耗ATP,B正确;

C、兴奋过程中,Na+内流,形成动作电位,此时属于协助扩散,不消耗ATP,C正确;

D、静息状态时,取决于K+的外流,是顺浓度梯度的协助扩散,若提高膜外K+的浓度,则电化学梯度下降,K+外流受阻,K+外流减少,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查神经调节的相关知识,考查了学生获取信息的能力和分析理解能力,具有一定的难度。

13.阈电位是指能引起动作电位的临界膜电位。用同种强度的阈下(低于阈电位)刺激,分别以单次和连续的方式刺激上一神经元,测得下一神经元的膜电位(突触后膜)变化情况,如图所示。下列叙述错误的是( )

A.静息电位大小主要受组织液和神经细胞内K 浓度差的影响

B.连续多个阈下刺激可叠加并引发突触后膜产生动作电位

C.改变多个阈下刺激的强度和频度不改变动作电位的峰值

D.单次阈下刺激突触前神经元,突触前神经元电位不发生变化

【考点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;兴奋在神经纤维上的传导.

【专题】坐标曲线图;神经调节与体液调节.

【答案】D

【分析】分析题图可知,单次刺激时,膜电位发生了变化,静息电位差值变小,但没有形成外负内正的动作电位,说明刺激强度在阈值之下;连续刺激时,形成了外负内正的动作电位,说明连续的阈下刺激可在突触后膜叠加。

【解答】解:A、静息电位的产生是由于K+外流引起的,且外流的方式是协助扩散,因此静息电位的大小受组织液和神经细胞内K+浓度的影响,A正确;

B、单次阈下刺激不能引发突触后膜产生动作电位,但连续多个阈下刺激可以叠加并引发突触后膜产生动作电位,B正确;

C、动作电位的峰值与Na+浓度有关,与刺激强度和频度无关,所以改变多个阈下刺激的强度和频度不改变动作电位的峰值,C正确;

D、单次阈下刺激突触前神经元,突触前神经元电位发生了变化,但是没有形成动作电位,D错误。

故选:D。

【点评】本题考查神经调节的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力是解答本题的关键。

二.解答题(共2小题)

14.奖赏系统是导致肥胖的重要神经基础。可口美味的食物通过激活大脑奖赏系统使多巴胺释放增多。机体获得满足和愉悦感,从而摄食成瘾。图1为人脑部突触间多巴胺(DA)的传递示意图;研究还发现,目前绝大部分的肥胖病人体内瘦素与其受体识别的能力下降,从而导致摄食行为和细胞代谢不正常。瘦素是脂肪细胞分泌的一种蛋白质类激素,与血糖调节有一定的关系,它的功能主要表现在对脂肪及体重的调控方面。图2是人体内部分神经—体液调节示意图,①~⑤代表结构,请回答下列问题:

(1)图1中细胞A释放DA的方式是 胞吐 。通常情况下,释放的DA很快被突触前膜上的DAT从突触间隙吸收,导致突触间隙中DA含量 减少(降低) ,以减弱并缩短对脑的刺激,避免持续兴奋。

(2)图2中,当人体内脂肪含量偏高时,瘦素分泌量增加引起图中②兴奋,进而使图中④ 大脑皮层 (填结构名称)产生饱腹感,从而减少摄食行为,这属于 神经—体液 调节。A刺激产生的信号经图中的“①→②→③→胰岛”的传导和传递,最终促进胰岛 A (填“A”或“B”)细胞分泌a激素,即 胰高血糖素 (填a激素的具体名称)。通过a激素的调节,最终使糖原分解加强,影响a激素分泌的信号分子有 神经递质、血糖、胰岛素等 (答出两种)。

(3)研究人员将肥胖小鼠随机均分成三组,给A组小鼠饲喂添加适量瘦素的饲料,B、C两组小鼠饲喂普通饲料,同时给B组小鼠注射适量的瘦素,C组小鼠注射等量生理盐水。一段时间后,比较三组肥胖小鼠的体重变化,发现只有B组大部分小鼠的体重减轻了。B组部分小鼠体重不变的可能原因是 靶细胞膜上瘦素的受体数量减少(或瘦素受体基因突变) (答出一点)。

【考点】兴奋在神经元之间的传递;内分泌系统的组成和功能;血糖平衡调节.

【专题】图文信息类简答题;神经调节与体液调节.

【答案】(1)胞吐 减少(降低)

(2)大脑皮层 神经—体液 A 胰高血糖素 神经递质、血糖、胰岛素等

(3)靶细胞膜上瘦素的受体数量减少(或瘦素受体基因突变)

【分析】1、胰岛素是机体内唯一降低血糖的激素,胰岛素能促进全身组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖,从而降低血糖浓度。胰高血糖素主要是促进血糖的来路,即促进肝糖原的分解和非糖物质转化为葡萄糖,提高血糖浓度。

2、由题图2知,a激素作用于靶细胞后,使得糖原分解加强,说明a激素是胰高血糖素。①表示传入神经,②表示下丘脑,③表示传出神经,④表示大脑皮层。

【解答】解:(1)多巴胺属于神经递质,神经递质的释放方式是胞吐;由于释放的DA很快被突触前膜上的DAT从突触间隙吸收,导致突触间隙中DA含量减少,以减弱并缩短对脑的刺激,避免持续兴奋。

(2)躯体感觉中枢在大脑皮层,因此产生饱腹感的位置在④大脑皮层。脂肪含量偏高引起瘦素分泌量增加为体液调节,瘦素引起图中②下丘脑兴奋,进而使大脑皮层产生饱腹感,减少饮食为神经调节,所以整个过程属于神经—体液调节;激素a能促进糖原分解,是升高血糖的胰高血糖素,是由胰岛A细胞分泌的;血糖的调节方式有体液调节和神经—体液调节,神经递质、血糖浓度和胰岛素等都能影响胰高血糖素的分泌,因此影响a激素分泌的信号分子有神经递质、血糖、胰岛素等。

(3)A组肥胖小鼠饲喂添加适量瘦素的饲料,瘦素属于蛋白质类激素,饲料中添加的瘦素在小鼠消化道内被消化,丧失了原有的结构与功能,因此A组肥胖小鼠体重不变;B组注射适量的瘦素部分小鼠体重不变,可能是靶细胞膜上瘦素的受体数量减少或瘦素受体基因突变,因为激素必须和受体结合才能发挥作用,受体减少或者突变,导致瘦素无法起作用。

故答案为:

(1)胞吐 减少(降低)

(2)大脑皮层 神经—体液 A 胰高血糖素 神经递质、血糖、胰岛素等

(3)靶细胞膜上瘦素的受体数量减少(或瘦素受体基因突变)

【点评】本题考查神经调节和激素调节的相关知识,意在考查学生运用所学知识综合分析问题的能力。

15.神经递质在神经元之间兴奋传递的过程中起到关键作用。如图是正在传递兴奋的突触结构的局部放大示意图,据图回答问题:

抑郁症是一种常见的情感性精神障碍疾病,患者脑神经元兴奋性下降。近年来,医学研究表明,抑郁症与单胺类神经递质传递功能下降相关。单胺氧化酶是一种单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂(MAOID)是目前一种常用抗抑郁药。

(1)图中,①是突触 前 膜,其正以 胞吐 方式释放神经递质。

(2)神经递质为小分子化合物,但仍以如图所示方式释放,其意义是 AC (填字母)。

A.短时间内可大量释放

B.避免被神经递质降解酶降解

C.有利于兴奋快速传递

D.减少能量的消耗

(3)若图中的神经递质释放会导致细胞Y兴奋,比较释放前后细胞Y的膜内Na+浓度变化和电位的变化分别是: 膜内Na+浓度由低变高,膜内电位由负变正 。

(4)神经元之间兴奋传递易受多种因素影响,根据图推测,会阻碍兴奋传递的因素有 ABC (填字母)。

A.体内产生蛋白M抗体

B.某药物与蛋白M牢固结合

C.某毒素阻断神经递质的释放

D.某药物抑制神经递质降解酶的活性

(5)结合图分析,MAOID改善抑郁症状的原因是 MAOID能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,增加脑内突触间隙单胺类神经递质的浓度,起抗抑郁作用 。

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】图文信息类简答题;神经调节与体液调节.

【答案】(1)前 胞吐

(2)AC

(3)膜内Na+浓度由低变高,膜内电位由负变正

(4)ABC

(5)MAOID能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,增加脑内突触间隙单胺类神经递质的浓度,起抗抑郁作用

【分析】突触是由突触前膜,突触间隙和突触后膜构成的,突触小体内含有突触小泡,内含神经递质,神经递质有兴奋性和抑制性两种,受到刺激以后神经递质由突触小泡运输到突触前膜与其融合,递质以胞吐的方式排放到突触间隙,作用于突触后膜,引起突触后膜的兴奋或抑制。

【解答】解:(1)神经元之间的结构为突触,包括突触前膜、突触间隙、突触后膜。据图分析,细胞X是突触前神经元,细胞Y是突触后神经元,①表示突触前膜,通过胞吐释放神经递质;蛋白M表示神经递质的受体,能够与神经递质特异性结合,同时还是Na+通道;突触间隙中的神经递质降解酶可以将神经递质降解,使得神经递质灭活。根据以上分析可知,①是突触前膜,其以胞吐的方式释放神经递质到突触间隙,再作用于突触后膜上的特异性受体。

(2)神经递质为小分子化合物,但仍以胞吐的方式释放,其意义是胞吐可以在短时间内大量释放神经递质,有利于神经冲动快速传递,AC正确,BD错误。

故选:AC。

(3)根据题意分析,图中的神经递质释放后作用于突触后膜,引起突触后膜Na+通道打开,Na+内流,产生兴奋,因此神经递质释放前后细胞Y的膜内Na+浓度增加、并由负电位变成正电位。

(4)A、体内产生蛋白M抗体,会与蛋白M结合,则神经递质不能发挥作用,因此不能引起突触后膜兴奋,A正确;

B、某药物与蛋白M牢固结合,则神经递质不能发挥作用,因此不能引起突触后膜兴奋,B正确;

C、某毒素阻断神经递质的释放,则神经递质不能发挥作用,因此也不能引起突触后膜兴奋,C正确;

D、某药物抑制神经递质降解酶的活性,则神经递质不会被降解,会持续性与突触后膜上的受体结合,引起突触后膜持续性兴奋,D错误。

故选:ABC。

(5)根据题意和图形分析,MAOID能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,增加脑内突触间隙单胺类神经递质的浓度,起抗抑郁作用。

故答案为:

(1)前 胞吐

(2)AC

(3)膜内Na+浓度由低变高,膜内电位由负变正

(4)ABC

(5)MAOID能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,增加脑内突触间隙单胺类神经递质的浓度,起抗抑郁作用

【点评】解答本题的关键是掌握突触的结构,分析图中数字和字母代表的结构的名称,明确神经递质的作用机理以及作用后会被降解。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)