八年级上册第四单元整本书阅读《红岩》梯度训练5(含答案)

文档属性

| 名称 | 八年级上册第四单元整本书阅读《红岩》梯度训练5(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 749.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-12 07:55:50 | ||

图片预览

文档简介

八上(中考)语文名著阅读《红岩》梯度训练5

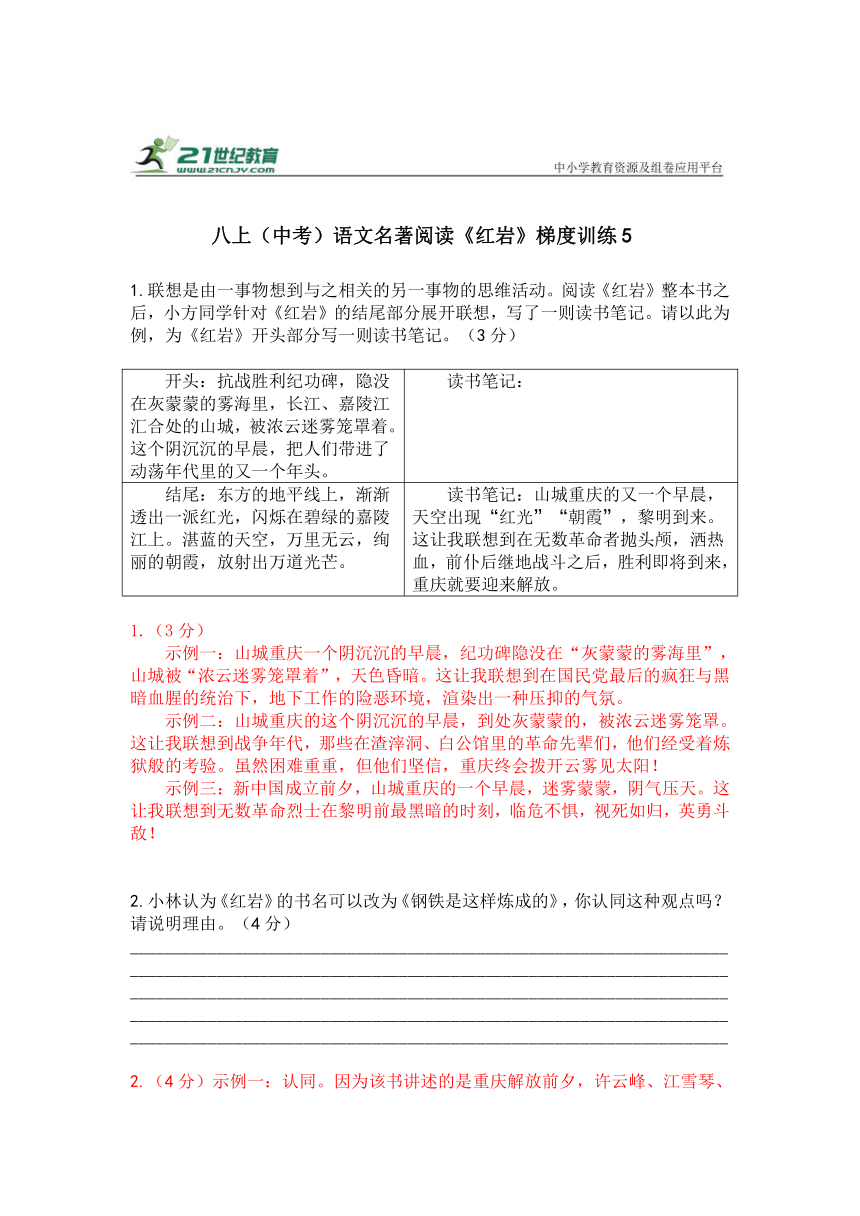

1.联想是由一事物想到与之相关的另一事物的思维活动。阅读《红岩》整本书之后,小方同学针对《红岩》的结尾部分展开联想,写了一则读书笔记。请以此为例,为《红岩》开头部分写一则读书笔记。(3分)

开头:抗战胜利纪功碑,隐没在灰蒙蒙的雾海里,长江、嘉陵江汇合处的山城,被浓云迷雾笼罩着。这个阴沉沉的早晨,把人们带进了动荡年代里的又一个年头。 读书笔记:

结尾:东方的地平线上,渐渐透出一派红光,闪烁在碧绿的嘉陵江上。湛蓝的天空,万里无云,绚丽的朝霞,放射出万道光芒。 读书笔记:山城重庆的又一个早晨,天空出现“红光”“朝霞”,黎明到来。这让我联想到在无数革命者抛头颅,洒热血,前仆后继地战斗之后,胜利即将到来,重庆就要迎来解放。

1.(3分)

示例一:山城重庆一个阴沉沉的早晨,纪功碑隐没在“灰蒙蒙的雾海里”,山城被“浓云迷雾笼罩着”,天色昏暗。这让我联想到在国民党最后的疯狂与黑暗血腥的统治下,地下工作的险恶环境,渲染出一种压抑的气氛。

示例二:山城重庆的这个阴沉沉的早晨,到处灰蒙蒙的,被浓云迷雾笼罩。这让我联想到战争年代,那些在渣滓洞、白公馆里的革命先辈们,他们经受着炼狱般的考验。虽然困难重重,但他们坚信,重庆终会拨开云雾见太阳!

示例三:新中国成立前夕,山城重庆的一个早晨,迷雾蒙蒙,阴气压天。这让我联想到无数革命烈士在黎明前最黑暗的时刻,临危不惧,视死如归,英勇斗敌!

2.小林认为《红岩》的书名可以改为《钢铁是这样炼成的》,你认同这种观点吗?请说明理由。(4分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.(4分)示例一:认同。因为该书讲述的是重庆解放前夕,许云峰、江雪琴、成岗、刘思扬、华子良等具有钢铁般意志的共产党人在狱中所进行的英勇斗争,用《钢铁是这样炼成的》为题,更能凸显地下共产党员们的优秀品质,更能彰显全书的主题。

示例二:不认同。因为红岩村是八路军驻重庆办事处所在地,红岩村因地质成分而得名,其红色的岩石象征着革命者们在狱中坚持斗争、坚韧不拔的品质。以《红岩》为题,既高度赞颂了革命者们的坚定信仰和不屈精神,又突出了全书的主题。

(能够结合整本书阅读,言之成理即可)

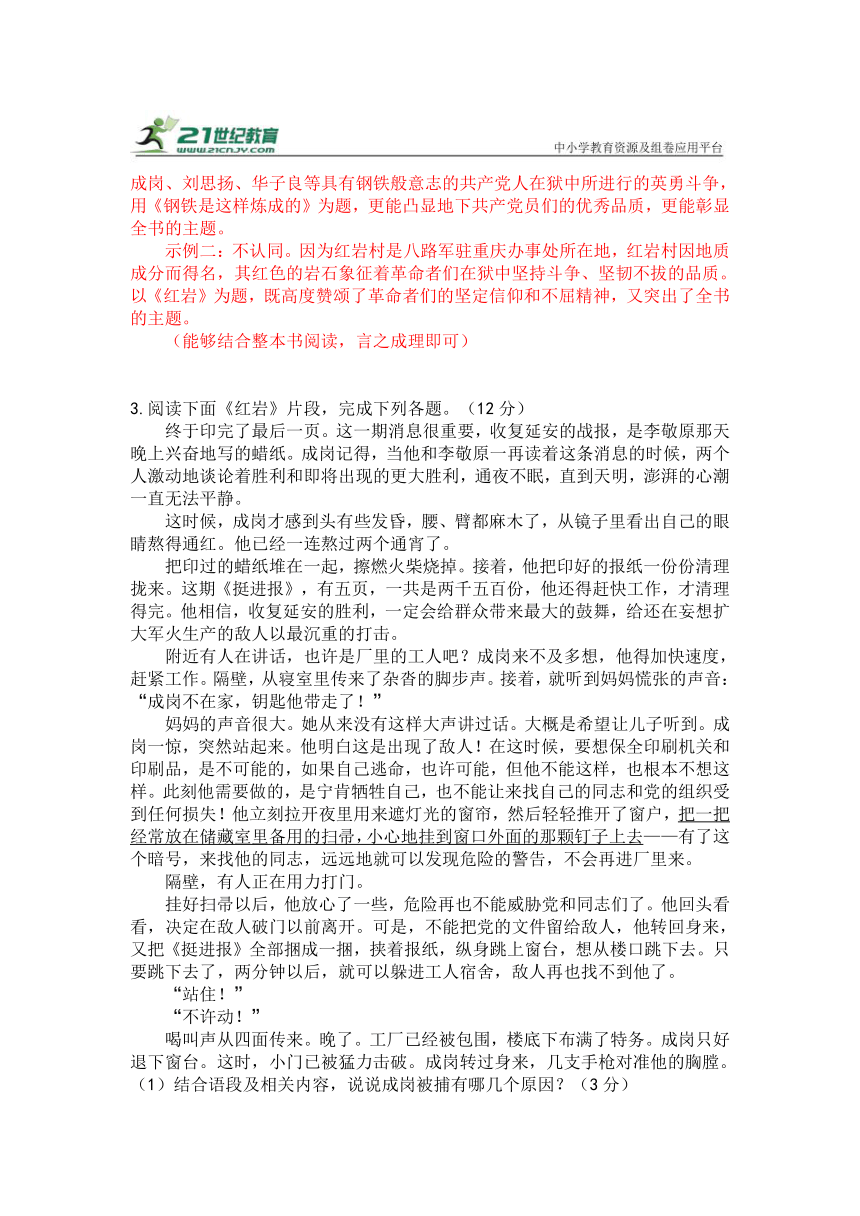

3.阅读下面《红岩》片段,完成下列各题。(12分)

终于印完了最后一页。这一期消息很重要,收复延安的战报,是李敬原那天晚上兴奋地写的蜡纸。成岗记得,当他和李敬原一再读着这条消息的时候,两个人激动地谈论着胜利和即将出现的更大胜利,通夜不眠,直到天明,澎湃的心潮一直无法平静。

这时候,成岗才感到头有些发昏,腰、臂都麻木了,从镜子里看出自己的眼睛熬得通红。他已经一连熬过两个通宵了。

把印过的蜡纸堆在一起,擦燃火柴烧掉。接着,他把印好的报纸一份份清理拢来。这期《挺进报》,有五页,一共是两千五百份,他还得赶快工作,才清理得完。他相信,收复延安的胜利,一定会给群众带来最大的鼓舞,给还在妄想扩大军火生产的敌人以最沉重的打击。

附近有人在讲话,也许是厂里的工人吧?成岗来不及多想,他得加快速度,赶紧工作。隔壁,从寝室里传来了杂沓的脚步声。接着,就听到妈妈慌张的声音:“成岗不在家,钥匙他带走了!”

妈妈的声音很大。她从来没有这样大声讲过话。大概是希望让儿子听到。成岗一惊,突然站起来。他明白这是出现了敌人!在这时候,要想保全印刷机关和印刷品,是不可能的,如果自己逃命,也许可能,但他不能这样,也根本不想这样。此刻他需要做的,是宁肯牺牲自己,也不能让来找自己的同志和党的组织受到任何损失!他立刻拉开夜里用来遮灯光的窗帘,然后轻轻推开了窗户,把一把经常放在储藏室里备用的扫帚,小心地挂到窗口外面的那颗钉子上去——有了这个暗号,来找他的同志,远远地就可以发现危险的警告,不会再进厂里来。

隔壁,有人正在用力打门。

挂好扫帚以后,他放心了一些,危险再也不能威胁党和同志们了。他回头看看,决定在敌人破门以前离开。可是,不能把党的文件留给敌人,他转回身来,又把《挺进报》全部捆成一捆,挟着报纸,纵身跳上窗台,想从楼口跳下去。只要跳下去了,两分钟以后,就可以躲进工人宿舍,敌人再也找不到他了。

“站住!”

“不许动!”

喝叫声从四面传来。晚了。工厂已经被包围,楼底下布满了特务。成岗只好退下窗台。这时,小门已被猛力击破。成岗转过身来,几支手枪对准他的胸膛。

(1)结合语段及相关内容,说说成岗被捕有哪几个原因?(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)从词语运用的角度理解划线句的作用。(3分)

把一把经常放在储藏室里备用的扫帚,小心地挂到窗口外面的那颗钉子上去。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)简要叙述成岗被捕后的经历。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4)结合《红岩》中的相关人物或情节,谈谈你对下面这段话的理解。(3分)

当人类所有的生命真的能够与“和平”这个字眼相亲相爱,我们每一个人的灵魂深处那潜藏的创造力便会真正被激活,人间什么奇迹都可能发生。

——铁凝《生命与和平相爱》

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3.(12分)

(1)(3分)①甫志高叛变出卖。②为了不让找自己的同志和党的组织受到任何损失,需要发出危险警告。③敌人已经做好了准备,包围了工厂。

(2)(3分)“经常”“备用”,是说这把扫帚是早已准备好的,表明成岗对被捕的危险有清醒的认识,体现了成岗对同志的关切爱护,以及为了革命时刻准备的牺牲精神。“小心”表明成岗的动作没有惊动特务,为成岗的被捕和其他同志的远离危险做了铺垫。

(3)(3分)①受刑;②先后关押于渣滓洞、白公馆看守所;③在狱中坚持出版《挺进报》;④后被敌人杀害。

(4)(3分)示例:成岗等人懂得保护自己,却更爱未来和平的中国。他们在敌人眼皮底下,利用放风的机会收集信息,用半截铅笔出版《挺进报》,用细麻绳和水槽传递,这就是他们创造的奇迹。这是“生命”与“和平”相爱爆发出的潜能。正是对生命对和平的钟爱,勇士们才建立了和平的新中国。

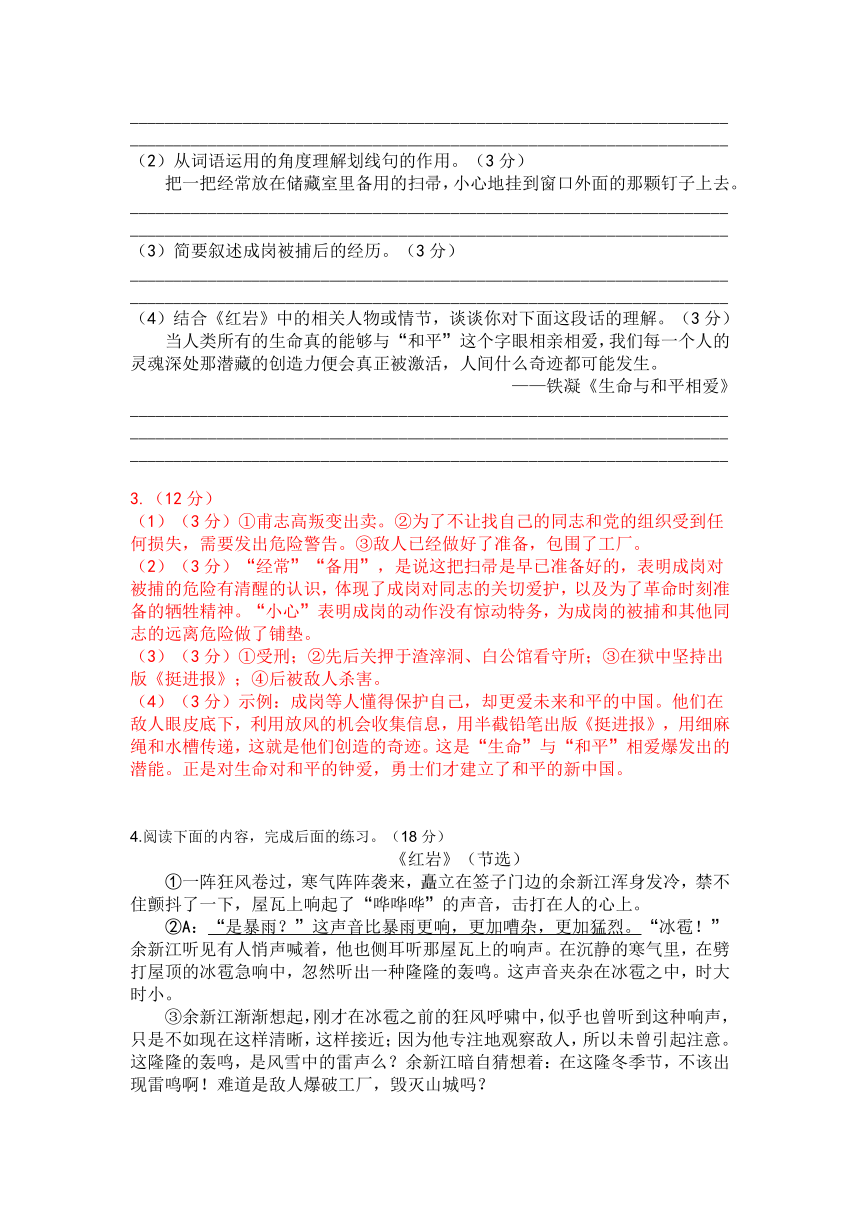

4.阅读下面的内容,完成后面的练习。(18分)

《红岩》(节选)

①一阵狂风卷过,寒气阵阵袭来,矗立在签子门边的余新江浑身发冷,禁不住颤抖了一下,屋瓦上响起了“哗哗哗”的声音,击打在人的心上。

②A:“是暴雨?”这声音比暴雨更响,更加嘈杂,更加猛烈。“冰雹!”余新江听见有人悄声喊着,他也侧耳听那屋瓦上的响声。在沉静的寒气里,在劈打屋顶的冰雹急响中,忽然听出一种隆隆的轰鸣。这声音夹杂在冰雹之中,时大时小。

③余新江渐渐想起,刚才在冰雹之前的狂风呼啸中,似乎也曾听到这种响声,只是不如现在这样清晰,这样接近;因为他专注地观察敌人,所以未曾引起注意。这隆隆的轰鸣,是风雪中的雷声么?余新江暗自猜想着:在这隆冬季节,不该出现雷鸣啊!难道是敌人爆破工厂,毁灭山城吗?

④忽然,余新江冰冷的脸上,露出狂喜,他的手里激动得冒出了汗水。B:他忽然一转身,面对着全牢房的人,眼里不可抑制地涌出滚烫的泪水。

⑤“听!炮声!解放军的炮声!”

(有删改)

【阅读链接】

《红岩》是现代作家罗广斌、杨益言创作的一部长篇小说。本片段节选自《红岩》第二十九章,社会背景是解放前的重庆,人民解放军势如破竹,解放的炮声已隐约可闻。国民党反动统治大势已去,疯狂屠杀革命志士。山城笼罩在白色恐怖之中。此时雾都隆冬已至,雾霭阴沉、寒气袭人。革命者余新江和同一牢房的难友,还有别的牢房的同志,他们患难与共、团结战斗,充分显示了共产党人的英雄气概。

(1)结合文章,借助导图梳理余新江听到声响后内心情绪变化。(4分)

(2)下面是对第①段的分析,理解有误的一项是( )(2分)

A.环境是小说中人物活动的特定空间,因此脱离了特定环境分析人物是不合理的。

B.第①段交代故事发生的背景,渲染了压抑绝望的氛围,为后文情节发生做了铺垫。

C.“矗立”这一词用词精当,表现了余新江坚毅顽强、英勇不屈的英雄气概。

(3)文中最后一个自然段语言非常有表现力,在表达上有什么特点?表现了怎样的情感和心理?(3分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(4)结合自己的理解,请选择划线句A或B进行批注。(3分)

A:“是暴雨?”这声音比暴雨更响,更加嘈杂,更加猛烈。

B:他忽然一转身,面对着全牢房的人,眼里不可抑制地涌出滚烫的泪水。

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(5)阅读第④段,发挥想象,“露出狂喜”的余新江此时面对着恶劣的牢狱环境会有什么样的感受呢?(3分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(6)读了文章和阅读链接,结合“理想和信念”主题,你应该有很多阅读感受,写下来和同伴分享一下吧!(3分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.(18分)

(1)(4分)紧张 疑惑 雷声 炮声

(2)(2分)B “渲染了压抑绝望的氛围”有误,当为“渲染了紧张、激烈的氛围”。

(3)(3分)运用反复的修辞手法,感叹的语气,突出强调了余新江听到解放军的炮声后兴奋激动的心情,表现了坚定的革命信念、对革命事业必定胜利的信心。

(4)(3分)示例一:我选A句。这句话运用排比的修辞手法,三个“更”突出了声音越来越大,表明不是暴雨,暗指是下文的炮声。

示例二:我选B句。B句运用动作描写和神态描写,写出了余新江听到解放军的炮声后兴奋激动的心情。

(5)(3分)牢狱的环境虽然这么恶劣,但革命终于要胜利了,烈士们的鲜血没有白流啊。

(6)(3分)革命先烈们在国家危亡时刻毅然承担起民族大任,用鲜血染红了旗帜,他们崇高的理想和坚定的信念值得我们赞颂和学习。我们要继承革命者的优良传统,树立远大的理想,努力奋斗,将来要成为民族的脊梁。

1.联想是由一事物想到与之相关的另一事物的思维活动。阅读《红岩》整本书之后,小方同学针对《红岩》的结尾部分展开联想,写了一则读书笔记。请以此为例,为《红岩》开头部分写一则读书笔记。(3分)

开头:抗战胜利纪功碑,隐没在灰蒙蒙的雾海里,长江、嘉陵江汇合处的山城,被浓云迷雾笼罩着。这个阴沉沉的早晨,把人们带进了动荡年代里的又一个年头。 读书笔记:

结尾:东方的地平线上,渐渐透出一派红光,闪烁在碧绿的嘉陵江上。湛蓝的天空,万里无云,绚丽的朝霞,放射出万道光芒。 读书笔记:山城重庆的又一个早晨,天空出现“红光”“朝霞”,黎明到来。这让我联想到在无数革命者抛头颅,洒热血,前仆后继地战斗之后,胜利即将到来,重庆就要迎来解放。

1.(3分)

示例一:山城重庆一个阴沉沉的早晨,纪功碑隐没在“灰蒙蒙的雾海里”,山城被“浓云迷雾笼罩着”,天色昏暗。这让我联想到在国民党最后的疯狂与黑暗血腥的统治下,地下工作的险恶环境,渲染出一种压抑的气氛。

示例二:山城重庆的这个阴沉沉的早晨,到处灰蒙蒙的,被浓云迷雾笼罩。这让我联想到战争年代,那些在渣滓洞、白公馆里的革命先辈们,他们经受着炼狱般的考验。虽然困难重重,但他们坚信,重庆终会拨开云雾见太阳!

示例三:新中国成立前夕,山城重庆的一个早晨,迷雾蒙蒙,阴气压天。这让我联想到无数革命烈士在黎明前最黑暗的时刻,临危不惧,视死如归,英勇斗敌!

2.小林认为《红岩》的书名可以改为《钢铁是这样炼成的》,你认同这种观点吗?请说明理由。(4分)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.(4分)示例一:认同。因为该书讲述的是重庆解放前夕,许云峰、江雪琴、成岗、刘思扬、华子良等具有钢铁般意志的共产党人在狱中所进行的英勇斗争,用《钢铁是这样炼成的》为题,更能凸显地下共产党员们的优秀品质,更能彰显全书的主题。

示例二:不认同。因为红岩村是八路军驻重庆办事处所在地,红岩村因地质成分而得名,其红色的岩石象征着革命者们在狱中坚持斗争、坚韧不拔的品质。以《红岩》为题,既高度赞颂了革命者们的坚定信仰和不屈精神,又突出了全书的主题。

(能够结合整本书阅读,言之成理即可)

3.阅读下面《红岩》片段,完成下列各题。(12分)

终于印完了最后一页。这一期消息很重要,收复延安的战报,是李敬原那天晚上兴奋地写的蜡纸。成岗记得,当他和李敬原一再读着这条消息的时候,两个人激动地谈论着胜利和即将出现的更大胜利,通夜不眠,直到天明,澎湃的心潮一直无法平静。

这时候,成岗才感到头有些发昏,腰、臂都麻木了,从镜子里看出自己的眼睛熬得通红。他已经一连熬过两个通宵了。

把印过的蜡纸堆在一起,擦燃火柴烧掉。接着,他把印好的报纸一份份清理拢来。这期《挺进报》,有五页,一共是两千五百份,他还得赶快工作,才清理得完。他相信,收复延安的胜利,一定会给群众带来最大的鼓舞,给还在妄想扩大军火生产的敌人以最沉重的打击。

附近有人在讲话,也许是厂里的工人吧?成岗来不及多想,他得加快速度,赶紧工作。隔壁,从寝室里传来了杂沓的脚步声。接着,就听到妈妈慌张的声音:“成岗不在家,钥匙他带走了!”

妈妈的声音很大。她从来没有这样大声讲过话。大概是希望让儿子听到。成岗一惊,突然站起来。他明白这是出现了敌人!在这时候,要想保全印刷机关和印刷品,是不可能的,如果自己逃命,也许可能,但他不能这样,也根本不想这样。此刻他需要做的,是宁肯牺牲自己,也不能让来找自己的同志和党的组织受到任何损失!他立刻拉开夜里用来遮灯光的窗帘,然后轻轻推开了窗户,把一把经常放在储藏室里备用的扫帚,小心地挂到窗口外面的那颗钉子上去——有了这个暗号,来找他的同志,远远地就可以发现危险的警告,不会再进厂里来。

隔壁,有人正在用力打门。

挂好扫帚以后,他放心了一些,危险再也不能威胁党和同志们了。他回头看看,决定在敌人破门以前离开。可是,不能把党的文件留给敌人,他转回身来,又把《挺进报》全部捆成一捆,挟着报纸,纵身跳上窗台,想从楼口跳下去。只要跳下去了,两分钟以后,就可以躲进工人宿舍,敌人再也找不到他了。

“站住!”

“不许动!”

喝叫声从四面传来。晚了。工厂已经被包围,楼底下布满了特务。成岗只好退下窗台。这时,小门已被猛力击破。成岗转过身来,几支手枪对准他的胸膛。

(1)结合语段及相关内容,说说成岗被捕有哪几个原因?(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)从词语运用的角度理解划线句的作用。(3分)

把一把经常放在储藏室里备用的扫帚,小心地挂到窗口外面的那颗钉子上去。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)简要叙述成岗被捕后的经历。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4)结合《红岩》中的相关人物或情节,谈谈你对下面这段话的理解。(3分)

当人类所有的生命真的能够与“和平”这个字眼相亲相爱,我们每一个人的灵魂深处那潜藏的创造力便会真正被激活,人间什么奇迹都可能发生。

——铁凝《生命与和平相爱》

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3.(12分)

(1)(3分)①甫志高叛变出卖。②为了不让找自己的同志和党的组织受到任何损失,需要发出危险警告。③敌人已经做好了准备,包围了工厂。

(2)(3分)“经常”“备用”,是说这把扫帚是早已准备好的,表明成岗对被捕的危险有清醒的认识,体现了成岗对同志的关切爱护,以及为了革命时刻准备的牺牲精神。“小心”表明成岗的动作没有惊动特务,为成岗的被捕和其他同志的远离危险做了铺垫。

(3)(3分)①受刑;②先后关押于渣滓洞、白公馆看守所;③在狱中坚持出版《挺进报》;④后被敌人杀害。

(4)(3分)示例:成岗等人懂得保护自己,却更爱未来和平的中国。他们在敌人眼皮底下,利用放风的机会收集信息,用半截铅笔出版《挺进报》,用细麻绳和水槽传递,这就是他们创造的奇迹。这是“生命”与“和平”相爱爆发出的潜能。正是对生命对和平的钟爱,勇士们才建立了和平的新中国。

4.阅读下面的内容,完成后面的练习。(18分)

《红岩》(节选)

①一阵狂风卷过,寒气阵阵袭来,矗立在签子门边的余新江浑身发冷,禁不住颤抖了一下,屋瓦上响起了“哗哗哗”的声音,击打在人的心上。

②A:“是暴雨?”这声音比暴雨更响,更加嘈杂,更加猛烈。“冰雹!”余新江听见有人悄声喊着,他也侧耳听那屋瓦上的响声。在沉静的寒气里,在劈打屋顶的冰雹急响中,忽然听出一种隆隆的轰鸣。这声音夹杂在冰雹之中,时大时小。

③余新江渐渐想起,刚才在冰雹之前的狂风呼啸中,似乎也曾听到这种响声,只是不如现在这样清晰,这样接近;因为他专注地观察敌人,所以未曾引起注意。这隆隆的轰鸣,是风雪中的雷声么?余新江暗自猜想着:在这隆冬季节,不该出现雷鸣啊!难道是敌人爆破工厂,毁灭山城吗?

④忽然,余新江冰冷的脸上,露出狂喜,他的手里激动得冒出了汗水。B:他忽然一转身,面对着全牢房的人,眼里不可抑制地涌出滚烫的泪水。

⑤“听!炮声!解放军的炮声!”

(有删改)

【阅读链接】

《红岩》是现代作家罗广斌、杨益言创作的一部长篇小说。本片段节选自《红岩》第二十九章,社会背景是解放前的重庆,人民解放军势如破竹,解放的炮声已隐约可闻。国民党反动统治大势已去,疯狂屠杀革命志士。山城笼罩在白色恐怖之中。此时雾都隆冬已至,雾霭阴沉、寒气袭人。革命者余新江和同一牢房的难友,还有别的牢房的同志,他们患难与共、团结战斗,充分显示了共产党人的英雄气概。

(1)结合文章,借助导图梳理余新江听到声响后内心情绪变化。(4分)

(2)下面是对第①段的分析,理解有误的一项是( )(2分)

A.环境是小说中人物活动的特定空间,因此脱离了特定环境分析人物是不合理的。

B.第①段交代故事发生的背景,渲染了压抑绝望的氛围,为后文情节发生做了铺垫。

C.“矗立”这一词用词精当,表现了余新江坚毅顽强、英勇不屈的英雄气概。

(3)文中最后一个自然段语言非常有表现力,在表达上有什么特点?表现了怎样的情感和心理?(3分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(4)结合自己的理解,请选择划线句A或B进行批注。(3分)

A:“是暴雨?”这声音比暴雨更响,更加嘈杂,更加猛烈。

B:他忽然一转身,面对着全牢房的人,眼里不可抑制地涌出滚烫的泪水。

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(5)阅读第④段,发挥想象,“露出狂喜”的余新江此时面对着恶劣的牢狱环境会有什么样的感受呢?(3分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(6)读了文章和阅读链接,结合“理想和信念”主题,你应该有很多阅读感受,写下来和同伴分享一下吧!(3分)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.(18分)

(1)(4分)紧张 疑惑 雷声 炮声

(2)(2分)B “渲染了压抑绝望的氛围”有误,当为“渲染了紧张、激烈的氛围”。

(3)(3分)运用反复的修辞手法,感叹的语气,突出强调了余新江听到解放军的炮声后兴奋激动的心情,表现了坚定的革命信念、对革命事业必定胜利的信心。

(4)(3分)示例一:我选A句。这句话运用排比的修辞手法,三个“更”突出了声音越来越大,表明不是暴雨,暗指是下文的炮声。

示例二:我选B句。B句运用动作描写和神态描写,写出了余新江听到解放军的炮声后兴奋激动的心情。

(5)(3分)牢狱的环境虽然这么恶劣,但革命终于要胜利了,烈士们的鲜血没有白流啊。

(6)(3分)革命先烈们在国家危亡时刻毅然承担起民族大任,用鲜血染红了旗帜,他们崇高的理想和坚定的信念值得我们赞颂和学习。我们要继承革命者的优良传统,树立远大的理想,努力奋斗,将来要成为民族的脊梁。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读