部编版2025语文八年级上册 第14课 唐诗五首(第2课时) 授课课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版2025语文八年级上册 第14课 唐诗五首(第2课时) 授课课件(共41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-12 13:05:47 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

14 唐诗五首

语 文

RJ

8年级上册

第二课时

课前资料

作者简介/写作背景/知识链接

学习目标

朗读/疏通诗意/细读分析/深入探究/拓展延伸/课堂小结/布置作业

教学过程

思维导图

01

02

03

04

1.诵读诗歌,领略律诗的韵律之美。

2.结合相关背景,领会诗歌主旨,体会诗人的情感。

3.了解律诗起承转合的结构特点,借以分析诗歌,领会诗人谋篇布局之精巧。

4.体会诗歌的意境,积累优美的语句。

学习目标

第二课时 使至塞上 渡荆门送别

唐代自开国以来,各蕃夷部落不断入侵,唐王朝不得不加强边防,以应付战事。有时也乘胜逐北,有扩张领土的意图。开元、天宝年间,有许多诗人参加了守边高级将帅的幕府,做他们的参军、记室。这些诗人把他们在边塞上的所见所闻写成诗歌,于是边塞风光和军中生活成为盛唐诗人的新题材。这一类诗,文学史上称为“边塞诗”。今天我们就来学习一首边塞诗——王维的《使至塞上》。

新课导入

使至塞上

王维(701—761)

字摩诘,盛唐山水田园诗人、边塞诗人。人称“诗佛”,因曾任尚书右丞等官职,世称王右丞。著有《王右丞集》《王摩诘文集》等。王维是个多才多艺并有较高艺术修养的文人,他能诗能画,精通音乐。他的诗歌呈现丰富多彩的艺术特色,尤其是创作的山水田园诗对后世影响深远,其诗和画被苏轼评价为“诗中有画,画中有诗”。

作者简介

开元二十五年(737)的春天,王维奉唐玄宗之命,以监察御史的身份赴西北边塞慰问战胜吐蕃的河西副大使崔希逸,这实际上是被排挤出朝廷,《使至塞上》所写的就是这次出使的情景。这道诗作于赴边途中。

写作背景

读准字音

读准节奏

读出感情

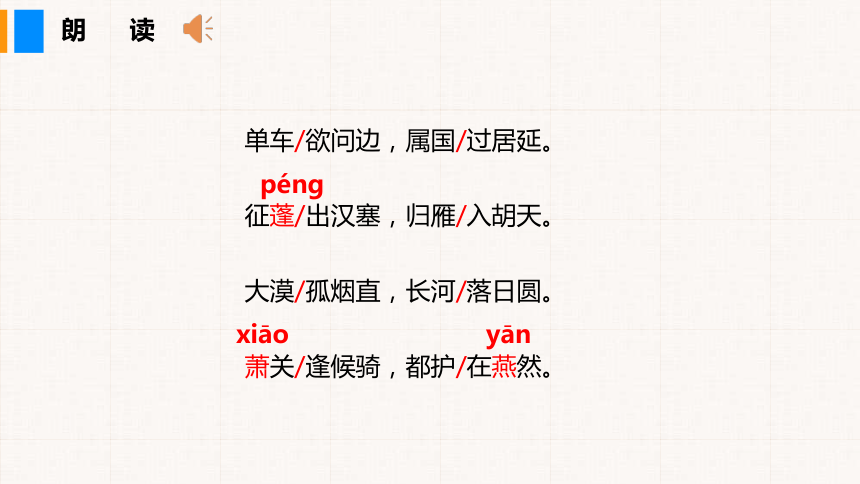

朗 读

单车/欲问边,属国/过居延。

征蓬/出汉塞,归雁/入胡天。

大漠/孤烟直,长河/落日圆。

萧关/逢候骑,都护/在燕然。

朗 读

péng

xiāo

yān

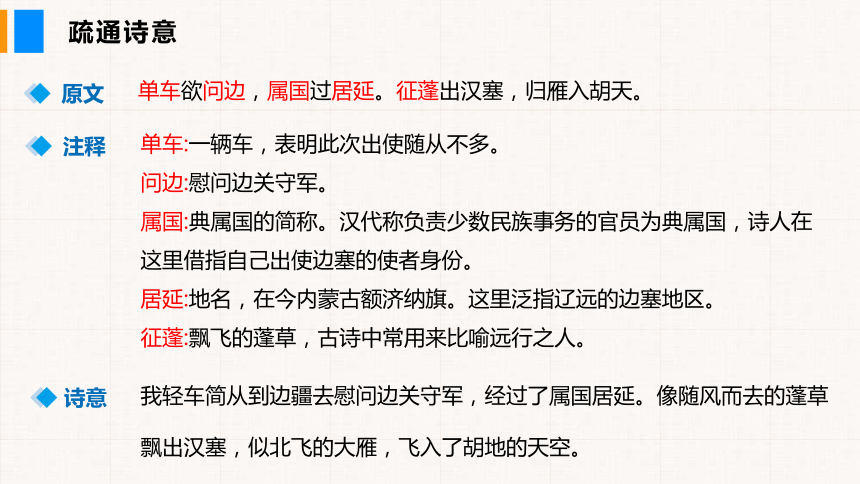

疏通诗意

单车:一辆车,表明此次出使随从不多。

问边:慰问边关守军。

属国:典属国的简称。汉代称负责少数民族事务的官员为典属国,诗人在这里借指自己出使边塞的使者身份。

居延:地名,在今内蒙古额济纳旗。这里泛指辽远的边塞地区。

征蓬:飘飞的蓬草,古诗中常用来比喻远行之人。

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。

原文

注释

我轻车简从到边疆去慰问边关守军,经过了属国居延。像随风而去的蓬草飘出汉塞,似北飞的大雁,飞入了胡地的天空。

诗意

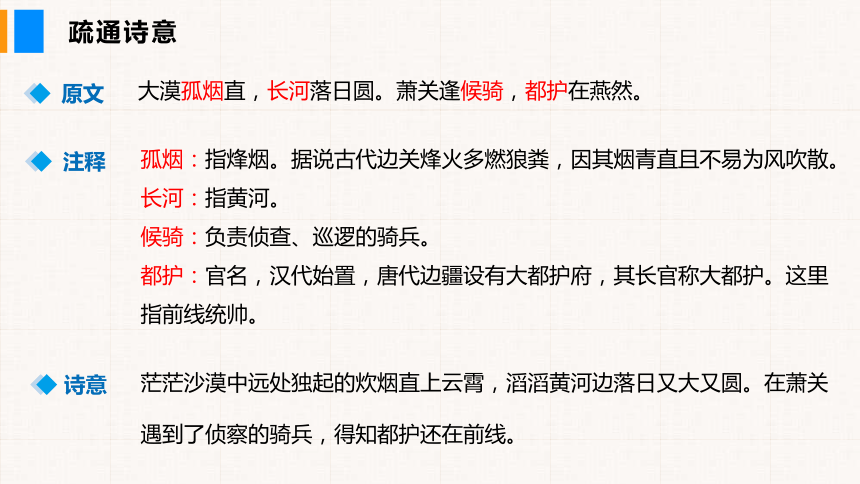

疏通诗意

孤烟:指烽烟。据说古代边关烽火多燃狼粪,因其烟青直且不易为风吹散。

长河:指黄河。

候骑:负责侦查、巡逻的骑兵。

都护:官名,汉代始置,唐代边疆设有大都护府,其长官称大都护。这里指前线统帅。

大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

原文

注释

茫茫沙漠中远处独起的炊烟直上云霄,滔滔黄河边落日又大又圆。在萧关遇到了侦察的骑兵,得知都护还在前线。

诗意

1.作者在首联中告诉了我们什么信息

诗人以简练的笔墨交代了出使边塞的目的(慰问边关守军)和经过的地方,为下面具体写景做铺垫。

细读分析

2.展开联想和想象,用自己的语言描述诗歌中颔联和颈联的画面。

地上随处可见飘飞的蓬草,天空偶尔出现一队北归的大雁。只见苍茫无垠的大漠上,挺拔着一柱直冲云霄的烽烟,绵长如带的黄河边,一轮火红的落日显得异常浑圆、壮丽。

细读分析

3.颔联中“蓬”“雁”比喻什么 透露了诗人怎样的情感

诗人以“蓬”“雁”自比,说自己像随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,像振翅北飞的“归雁”一样进入“胡天”。古诗中多用飞蓬比喻漂流在外的游子,这里却是比喻一个负有朝廷使命的大臣,正是暗写诗人内心的激愤抑郁和孤寂落寞。与首句的“单车”相呼应。

细读分析

4.整首诗中,诗人的情感发生了怎样的变化

从首联的“单”字可见其孤独、寂寞;颔联两个比喻,表达诗人的激愤和抑郁;颈联描写塞外壮观美景,赞叹之情溢于言表;尾联借典故表达对戍边将士的赞美之情。

细读分析

如何理解“大漠孤烟直,长河落日圆”的艺术美?

深入研究

大漠孤烟直,长河落日圆。

烟的劲拔、坚毅之美

写出边疆沙漠,浩瀚无边

景物单调

沙漠上没有山峦林木,唯有黄河横贯其间

亲切温暖而又苍茫

“圆”“直”二字,用得尤其精妙,不仅准确地描绘了沙漠的景象,而且表现了诗人深切的感受。诗人把自己的孤寂情绪巧妙地融化在广阔的自然景象的描绘中。

①几何构图美。无垠的沙漠远远望去是一个巨大的平面,升空的孤烟像垂直的线,绵长的黄河水一直延伸到远处,落日看上去很圆。孤烟冲云意谓其高,夕阳西下意言其低,直线与平面相垂,线与圆相切。既具立体感,又具流动感,虽寥寥几笔,而意象丰富,令人叹为观止。

②自然天成的色彩美。黄色的大漠,灰黑色的直入蓝天的孤烟,滚滚的黄河水,如血的残阳,自然天成。淡远的色彩衬托出大漠的广袤,浓丽的色彩凸显出大漠的生机,既雄浑又秀美。

深入研究

东汉时期,将军窦宪率领汉军及南匈奴、东胡乌桓、西戎氐羌大破北匈奴之后,遂登燕然山,去塞三千余里,刻石勒功,纪汉威德,令班固作铭。一直以来,“封狼居胥,勒石燕然”都被认为是汉民族的最高军功,因此也成为中国历代英雄豪杰或者诗人骚客所梦想或吟诵的对象。

燕然勒石

知识链接

知识链接

千百年来,人们一直试图寻找窦宪“勒石纪功”的具体位置。上世纪90年代,在蒙古国中戈壁省西南部的杭爱山一个支脉发现了一处摩崖石刻,那里距离一直以来认为的燕然山,也就是杭爱山约200公里。2017年,中蒙联合考察队确认,摩崖石刻正是当年班固所作,记录东汉窦宪大破北匈奴的《封燕然山铭》,也就是燕然勒石的所在地。

惟永元元年秋七月,有汉元舅曰车骑将军窦宪,寅亮圣明,登翼王室,纳于大麓,维清缉熙。乃与执金吾耿秉,述职巡御。理兵于朔方。鹰扬之校,螭虎之士,爰该六师,暨南单于、东胡乌桓、西戎氐羌,侯王君长之群,骁骑三万。元戎轻武,长毂四分,云辎蔽路,万有三千余乘。勒以八阵,莅以威神,玄甲耀目,朱旗绛天。遂陵高阙,下鸡鹿,经碛卤,绝大漠,斩温禺以衅鼓,血尸逐以染锷。然后四校横徂,星流彗扫,萧条万里,野无遗寇。于是域灭区殚,反旆而旋,考传验图,穷览其山川。遂逾涿邪,跨安侯,乘燕然,蹑冒顿之区落,焚老上之龙庭。上燕然勒石记功德以摅高、文之宿愤,光祖宗之玄灵;下以安固后嗣,恢拓境宇,振大汉之天声。兹所谓一劳而久逸,暂费而永宁者也,乃遂封山刊石,昭铭盛德。其辞曰:

铄王师兮征荒裔,剿凶虐兮截海外。夐其邈兮亘地界,封神丘兮建隆嵑,熙帝载兮振万世!

封燕然山铭

知识链接

【译文】大汉永元元年秋七月,国舅、车骑将军窦宪,恭敬天子、辅佐王室,理国事,高洁光明。就和执金吾耿秉,述职巡视,出兵朔方。军校们像雄鹰般威武,将士们似龙虎般勇猛,这就是天子的王师。六军俱备,及属国南单于、乌桓、氐羌侯王君长等人,共三万骑。战车疾驰,兵车四奔,辎重满路,一万三千多辆。统以八阵,临以威神,铁甲耀日,红旗蔽空。于是登高阙,下鸡鹿,经荒野,过沙漠,斩杀“温禺鞮王”,用其血涂鼓行祭;用“尸逐骨都侯”的血来涂刀剑之刃。然后四方将校横行,流星闪电,万里寂静,野无遗寇。于是统一区宇,举旗凯旋,查考害传图籍,遍观当地山河。终于越过“涿邪山”,跨过“安侯河”,登燕然山。践踏冒顿的部落,焚烧老上的龙庭。上以泄高帝、文帝的宿愤,光耀祖宗的神灵;下以稳固后代,拓宽疆域,振扬大汉的声威。此所渭一次劳神而长期安逸,暂时费事而永久安宁。于是封山刻石,铭记至德。铭辞说:

威武王师,征伐四方;剿减凶残,统一海外;万里迢迢,天涯海角;封祭神山,建造丰碑;广扬帝事,振奋万代。

知识链接

这首诗描绘了塞外奇特壮丽的风光。首联两句交代此行目的和到达地点,诗缘何而作;颔联两句包含多重意蕴,借蓬草自况,写飘零之感;颈联两句描绘了边陲大漠中壮阔雄奇的景象,境界阔大,气象雄浑;尾联两句想象战争已取得胜利,流露出对都护的赞叹。此诗既反映了边塞生活,同时表达了诗人由于被排挤而产生的孤独、寂寞、悲伤之情,以及在大漠的雄浑景色中情感得到熏陶、净化、升华后产生的慷慨悲壮之情,显露出一种豁达情怀。

课堂小结

思维导图

使至塞上

出使目的和经过的地点(叙事)

边塞风光和出使心情(抒情)

日落时雄浑壮阔的景色(绘景)

奇特壮美的风光

抑郁孤寂的内心

紧张的斗争生活(叙事)

首联

颔联

颈联

尾联

渡荆门送别

李白(701—762)

字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,与杜甫并称为“李杜”,是我国伟大的浪漫主义诗人。他的诗雄奇奔放,想象丰富,语言清新明快,音律和谐多变。杜甫曾说他“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。杜荀鹤称他为“千古一诗人”。有《李太白集》三十卷,存诗近千首。

作者简介

诗人李白一生足迹几乎踏遍了祖国的名山大川,写了不少歌颂祖国壮丽河山的名诗佳篇。这首诗是诗人于开元十三年(725)辞亲远游,出蜀至荆门时而作。诗人在25岁之前一直住在四川,这次是诗人第一次离开故乡,出蜀东下,开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。此时诗人兴致勃勃,坐在船上沿途纵情观赏巫山两岸高耸云霄的峻岭,船过荆门一带,视域顿然开阔,别是一番景色。眼界大开,心旷神怡,不由得即景抒情,写下了这首广为传诵的五言律诗。

写作背景

渡荆门送别

解读诗题

告别故乡而不是送别朋友,是设想故乡的山水送别自己。

荆门,即荆门山,在今湖北宜都西北长江南岸,与北岸虎牙山对峙,形势险要,战国时是楚国的战略门户。

读准字音

读准节奏

读出感情

朗 读

渡远/荆门外,来从/楚国游。

山随/平野尽,江入/大荒流。

月下/飞天镜,云生/结海楼。

仍怜/故乡水,万里/送行舟。

朗 读

从:往。

楚国:楚地。这里指今湖北一带。

大荒:辽远无际的原野。

月下飞天镜:月亮倒映在水中,犹如从天上飞来一面明镜。

海楼:海市蜃楼。这里形容江上云霞多变形成的美丽景象。

怜:喜爱。

故乡水:指从四川流来的长江水。李白从小生活在蜀地,故称蜀地为故乡。

疏通诗意

渡远/荆门外,来从/楚国游。

山随/平野尽,江入/大荒流。

月下/飞天镜,云生/结海楼。

仍怜/故乡水,万里/送行舟。

我乘舟远渡荆门外,

来到了楚地准备尽情游览。

群山随着平坦广阔的原野的出现渐渐隐去,

长江仿佛流进了广阔无际的原野。

月亮倒映在水中,犹如从天上飞来一面明镜,空中云霞如同绮丽的海市蜃楼。

我更加喜爱这来自故乡之水,

不辞万里为我送行。

疏通诗意

渡远/荆门外,来从/楚国游。

山随/平野尽,江入/大荒流。

月下/飞天镜,云生/结海楼。

仍怜/故乡水,万里/送行舟。

1.作者在首联中告诉了我们什么信息

首联叙事,交代行踪。作者从蜀地出来,经过荆门来到楚地。

细读分析

2.颔联描绘了怎样的景象 烘托出诗人怎样的心境

描绘了船过荆门后长江两岸特有的景色:苍茫起伏的群山,随着船行不断消失,眼前出现了广阔无垠的平原。一泻千里的江水,流入辽阔无边的荒原,滚滚东流。这联诗蕴藏着诗人初出四川时喜悦开朗的心情和青春蓬勃的朝气。

细读分析

3.你认为颔联中哪两字用得好 说说你的理由。

“随”和“入”用得好。

“随”字化静为动,将山与平原位置的变化生动地展现了出来,给人以空间感和流动感。

一个“入”字,表现出长江奔腾汹涌的气势。

细读分析

4.诗的颈联描绘了怎样的景象 有怎样的表达效果

晚上,江面平静时,俯视月亮在水中的倒影,好像天上飞来一面明镜似的;日间,仰望天空,云彩兴起,变幻无穷,结成了海市蜃楼般的奇景。

采用衬托的手法,以水中月明如镜衬托江水的平静,以天上云彩构成海市蜃楼衬托江岸的辽阔、天空的高远,艺术效果十分强烈。

细读分析

5.诗的颈联描绘了怎样的景象 有怎样的表达效果

拟人。尾联中的“故乡水”是指从四川流来的长江水,“万里送行舟”指的是故乡水如今怀着深情厚谊载“我”远行。用拟人的手法,借写故乡水有情,不远万里送“我”离去,表达了诗人离开故乡时依依不舍的情状。

细读分析

6.全诗表达了诗人什么样的思想感情

通过对长江两岸秀丽景色的描绘,反映了诗人宽大开阔的情怀和奋发进取的精神,同时表现了诗人对故乡山水的无限眷恋、思念之情。

细读分析

《渡荆门送别》是一首描写祖国壮丽山河的诗篇。结尾处,诗人缘江水而生发遐想,在“故乡水”送行的深情祝愿中,化为对故乡的眷恋和对自己大好前程的憧憬。即“水送人,人思乡”。

课堂小结

思维导图

渡荆门送别

叙事--交代旅程

写景--山水(近景)

写景--云月(远景)

抒情--由景及情,留恋故乡

首联

颔联

颈联

尾联

1.背诵并默写本课学习的两首诗。

2.预习《钱塘湖春行》。

布置作业

14 唐诗五首

语 文

RJ

8年级上册

第二课时

课前资料

作者简介/写作背景/知识链接

学习目标

朗读/疏通诗意/细读分析/深入探究/拓展延伸/课堂小结/布置作业

教学过程

思维导图

01

02

03

04

1.诵读诗歌,领略律诗的韵律之美。

2.结合相关背景,领会诗歌主旨,体会诗人的情感。

3.了解律诗起承转合的结构特点,借以分析诗歌,领会诗人谋篇布局之精巧。

4.体会诗歌的意境,积累优美的语句。

学习目标

第二课时 使至塞上 渡荆门送别

唐代自开国以来,各蕃夷部落不断入侵,唐王朝不得不加强边防,以应付战事。有时也乘胜逐北,有扩张领土的意图。开元、天宝年间,有许多诗人参加了守边高级将帅的幕府,做他们的参军、记室。这些诗人把他们在边塞上的所见所闻写成诗歌,于是边塞风光和军中生活成为盛唐诗人的新题材。这一类诗,文学史上称为“边塞诗”。今天我们就来学习一首边塞诗——王维的《使至塞上》。

新课导入

使至塞上

王维(701—761)

字摩诘,盛唐山水田园诗人、边塞诗人。人称“诗佛”,因曾任尚书右丞等官职,世称王右丞。著有《王右丞集》《王摩诘文集》等。王维是个多才多艺并有较高艺术修养的文人,他能诗能画,精通音乐。他的诗歌呈现丰富多彩的艺术特色,尤其是创作的山水田园诗对后世影响深远,其诗和画被苏轼评价为“诗中有画,画中有诗”。

作者简介

开元二十五年(737)的春天,王维奉唐玄宗之命,以监察御史的身份赴西北边塞慰问战胜吐蕃的河西副大使崔希逸,这实际上是被排挤出朝廷,《使至塞上》所写的就是这次出使的情景。这道诗作于赴边途中。

写作背景

读准字音

读准节奏

读出感情

朗 读

单车/欲问边,属国/过居延。

征蓬/出汉塞,归雁/入胡天。

大漠/孤烟直,长河/落日圆。

萧关/逢候骑,都护/在燕然。

朗 读

péng

xiāo

yān

疏通诗意

单车:一辆车,表明此次出使随从不多。

问边:慰问边关守军。

属国:典属国的简称。汉代称负责少数民族事务的官员为典属国,诗人在这里借指自己出使边塞的使者身份。

居延:地名,在今内蒙古额济纳旗。这里泛指辽远的边塞地区。

征蓬:飘飞的蓬草,古诗中常用来比喻远行之人。

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。

原文

注释

我轻车简从到边疆去慰问边关守军,经过了属国居延。像随风而去的蓬草飘出汉塞,似北飞的大雁,飞入了胡地的天空。

诗意

疏通诗意

孤烟:指烽烟。据说古代边关烽火多燃狼粪,因其烟青直且不易为风吹散。

长河:指黄河。

候骑:负责侦查、巡逻的骑兵。

都护:官名,汉代始置,唐代边疆设有大都护府,其长官称大都护。这里指前线统帅。

大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

原文

注释

茫茫沙漠中远处独起的炊烟直上云霄,滔滔黄河边落日又大又圆。在萧关遇到了侦察的骑兵,得知都护还在前线。

诗意

1.作者在首联中告诉了我们什么信息

诗人以简练的笔墨交代了出使边塞的目的(慰问边关守军)和经过的地方,为下面具体写景做铺垫。

细读分析

2.展开联想和想象,用自己的语言描述诗歌中颔联和颈联的画面。

地上随处可见飘飞的蓬草,天空偶尔出现一队北归的大雁。只见苍茫无垠的大漠上,挺拔着一柱直冲云霄的烽烟,绵长如带的黄河边,一轮火红的落日显得异常浑圆、壮丽。

细读分析

3.颔联中“蓬”“雁”比喻什么 透露了诗人怎样的情感

诗人以“蓬”“雁”自比,说自己像随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,像振翅北飞的“归雁”一样进入“胡天”。古诗中多用飞蓬比喻漂流在外的游子,这里却是比喻一个负有朝廷使命的大臣,正是暗写诗人内心的激愤抑郁和孤寂落寞。与首句的“单车”相呼应。

细读分析

4.整首诗中,诗人的情感发生了怎样的变化

从首联的“单”字可见其孤独、寂寞;颔联两个比喻,表达诗人的激愤和抑郁;颈联描写塞外壮观美景,赞叹之情溢于言表;尾联借典故表达对戍边将士的赞美之情。

细读分析

如何理解“大漠孤烟直,长河落日圆”的艺术美?

深入研究

大漠孤烟直,长河落日圆。

烟的劲拔、坚毅之美

写出边疆沙漠,浩瀚无边

景物单调

沙漠上没有山峦林木,唯有黄河横贯其间

亲切温暖而又苍茫

“圆”“直”二字,用得尤其精妙,不仅准确地描绘了沙漠的景象,而且表现了诗人深切的感受。诗人把自己的孤寂情绪巧妙地融化在广阔的自然景象的描绘中。

①几何构图美。无垠的沙漠远远望去是一个巨大的平面,升空的孤烟像垂直的线,绵长的黄河水一直延伸到远处,落日看上去很圆。孤烟冲云意谓其高,夕阳西下意言其低,直线与平面相垂,线与圆相切。既具立体感,又具流动感,虽寥寥几笔,而意象丰富,令人叹为观止。

②自然天成的色彩美。黄色的大漠,灰黑色的直入蓝天的孤烟,滚滚的黄河水,如血的残阳,自然天成。淡远的色彩衬托出大漠的广袤,浓丽的色彩凸显出大漠的生机,既雄浑又秀美。

深入研究

东汉时期,将军窦宪率领汉军及南匈奴、东胡乌桓、西戎氐羌大破北匈奴之后,遂登燕然山,去塞三千余里,刻石勒功,纪汉威德,令班固作铭。一直以来,“封狼居胥,勒石燕然”都被认为是汉民族的最高军功,因此也成为中国历代英雄豪杰或者诗人骚客所梦想或吟诵的对象。

燕然勒石

知识链接

知识链接

千百年来,人们一直试图寻找窦宪“勒石纪功”的具体位置。上世纪90年代,在蒙古国中戈壁省西南部的杭爱山一个支脉发现了一处摩崖石刻,那里距离一直以来认为的燕然山,也就是杭爱山约200公里。2017年,中蒙联合考察队确认,摩崖石刻正是当年班固所作,记录东汉窦宪大破北匈奴的《封燕然山铭》,也就是燕然勒石的所在地。

惟永元元年秋七月,有汉元舅曰车骑将军窦宪,寅亮圣明,登翼王室,纳于大麓,维清缉熙。乃与执金吾耿秉,述职巡御。理兵于朔方。鹰扬之校,螭虎之士,爰该六师,暨南单于、东胡乌桓、西戎氐羌,侯王君长之群,骁骑三万。元戎轻武,长毂四分,云辎蔽路,万有三千余乘。勒以八阵,莅以威神,玄甲耀目,朱旗绛天。遂陵高阙,下鸡鹿,经碛卤,绝大漠,斩温禺以衅鼓,血尸逐以染锷。然后四校横徂,星流彗扫,萧条万里,野无遗寇。于是域灭区殚,反旆而旋,考传验图,穷览其山川。遂逾涿邪,跨安侯,乘燕然,蹑冒顿之区落,焚老上之龙庭。上燕然勒石记功德以摅高、文之宿愤,光祖宗之玄灵;下以安固后嗣,恢拓境宇,振大汉之天声。兹所谓一劳而久逸,暂费而永宁者也,乃遂封山刊石,昭铭盛德。其辞曰:

铄王师兮征荒裔,剿凶虐兮截海外。夐其邈兮亘地界,封神丘兮建隆嵑,熙帝载兮振万世!

封燕然山铭

知识链接

【译文】大汉永元元年秋七月,国舅、车骑将军窦宪,恭敬天子、辅佐王室,理国事,高洁光明。就和执金吾耿秉,述职巡视,出兵朔方。军校们像雄鹰般威武,将士们似龙虎般勇猛,这就是天子的王师。六军俱备,及属国南单于、乌桓、氐羌侯王君长等人,共三万骑。战车疾驰,兵车四奔,辎重满路,一万三千多辆。统以八阵,临以威神,铁甲耀日,红旗蔽空。于是登高阙,下鸡鹿,经荒野,过沙漠,斩杀“温禺鞮王”,用其血涂鼓行祭;用“尸逐骨都侯”的血来涂刀剑之刃。然后四方将校横行,流星闪电,万里寂静,野无遗寇。于是统一区宇,举旗凯旋,查考害传图籍,遍观当地山河。终于越过“涿邪山”,跨过“安侯河”,登燕然山。践踏冒顿的部落,焚烧老上的龙庭。上以泄高帝、文帝的宿愤,光耀祖宗的神灵;下以稳固后代,拓宽疆域,振扬大汉的声威。此所渭一次劳神而长期安逸,暂时费事而永久安宁。于是封山刻石,铭记至德。铭辞说:

威武王师,征伐四方;剿减凶残,统一海外;万里迢迢,天涯海角;封祭神山,建造丰碑;广扬帝事,振奋万代。

知识链接

这首诗描绘了塞外奇特壮丽的风光。首联两句交代此行目的和到达地点,诗缘何而作;颔联两句包含多重意蕴,借蓬草自况,写飘零之感;颈联两句描绘了边陲大漠中壮阔雄奇的景象,境界阔大,气象雄浑;尾联两句想象战争已取得胜利,流露出对都护的赞叹。此诗既反映了边塞生活,同时表达了诗人由于被排挤而产生的孤独、寂寞、悲伤之情,以及在大漠的雄浑景色中情感得到熏陶、净化、升华后产生的慷慨悲壮之情,显露出一种豁达情怀。

课堂小结

思维导图

使至塞上

出使目的和经过的地点(叙事)

边塞风光和出使心情(抒情)

日落时雄浑壮阔的景色(绘景)

奇特壮美的风光

抑郁孤寂的内心

紧张的斗争生活(叙事)

首联

颔联

颈联

尾联

渡荆门送别

李白(701—762)

字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,与杜甫并称为“李杜”,是我国伟大的浪漫主义诗人。他的诗雄奇奔放,想象丰富,语言清新明快,音律和谐多变。杜甫曾说他“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”。杜荀鹤称他为“千古一诗人”。有《李太白集》三十卷,存诗近千首。

作者简介

诗人李白一生足迹几乎踏遍了祖国的名山大川,写了不少歌颂祖国壮丽河山的名诗佳篇。这首诗是诗人于开元十三年(725)辞亲远游,出蜀至荆门时而作。诗人在25岁之前一直住在四川,这次是诗人第一次离开故乡,出蜀东下,开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。此时诗人兴致勃勃,坐在船上沿途纵情观赏巫山两岸高耸云霄的峻岭,船过荆门一带,视域顿然开阔,别是一番景色。眼界大开,心旷神怡,不由得即景抒情,写下了这首广为传诵的五言律诗。

写作背景

渡荆门送别

解读诗题

告别故乡而不是送别朋友,是设想故乡的山水送别自己。

荆门,即荆门山,在今湖北宜都西北长江南岸,与北岸虎牙山对峙,形势险要,战国时是楚国的战略门户。

读准字音

读准节奏

读出感情

朗 读

渡远/荆门外,来从/楚国游。

山随/平野尽,江入/大荒流。

月下/飞天镜,云生/结海楼。

仍怜/故乡水,万里/送行舟。

朗 读

从:往。

楚国:楚地。这里指今湖北一带。

大荒:辽远无际的原野。

月下飞天镜:月亮倒映在水中,犹如从天上飞来一面明镜。

海楼:海市蜃楼。这里形容江上云霞多变形成的美丽景象。

怜:喜爱。

故乡水:指从四川流来的长江水。李白从小生活在蜀地,故称蜀地为故乡。

疏通诗意

渡远/荆门外,来从/楚国游。

山随/平野尽,江入/大荒流。

月下/飞天镜,云生/结海楼。

仍怜/故乡水,万里/送行舟。

我乘舟远渡荆门外,

来到了楚地准备尽情游览。

群山随着平坦广阔的原野的出现渐渐隐去,

长江仿佛流进了广阔无际的原野。

月亮倒映在水中,犹如从天上飞来一面明镜,空中云霞如同绮丽的海市蜃楼。

我更加喜爱这来自故乡之水,

不辞万里为我送行。

疏通诗意

渡远/荆门外,来从/楚国游。

山随/平野尽,江入/大荒流。

月下/飞天镜,云生/结海楼。

仍怜/故乡水,万里/送行舟。

1.作者在首联中告诉了我们什么信息

首联叙事,交代行踪。作者从蜀地出来,经过荆门来到楚地。

细读分析

2.颔联描绘了怎样的景象 烘托出诗人怎样的心境

描绘了船过荆门后长江两岸特有的景色:苍茫起伏的群山,随着船行不断消失,眼前出现了广阔无垠的平原。一泻千里的江水,流入辽阔无边的荒原,滚滚东流。这联诗蕴藏着诗人初出四川时喜悦开朗的心情和青春蓬勃的朝气。

细读分析

3.你认为颔联中哪两字用得好 说说你的理由。

“随”和“入”用得好。

“随”字化静为动,将山与平原位置的变化生动地展现了出来,给人以空间感和流动感。

一个“入”字,表现出长江奔腾汹涌的气势。

细读分析

4.诗的颈联描绘了怎样的景象 有怎样的表达效果

晚上,江面平静时,俯视月亮在水中的倒影,好像天上飞来一面明镜似的;日间,仰望天空,云彩兴起,变幻无穷,结成了海市蜃楼般的奇景。

采用衬托的手法,以水中月明如镜衬托江水的平静,以天上云彩构成海市蜃楼衬托江岸的辽阔、天空的高远,艺术效果十分强烈。

细读分析

5.诗的颈联描绘了怎样的景象 有怎样的表达效果

拟人。尾联中的“故乡水”是指从四川流来的长江水,“万里送行舟”指的是故乡水如今怀着深情厚谊载“我”远行。用拟人的手法,借写故乡水有情,不远万里送“我”离去,表达了诗人离开故乡时依依不舍的情状。

细读分析

6.全诗表达了诗人什么样的思想感情

通过对长江两岸秀丽景色的描绘,反映了诗人宽大开阔的情怀和奋发进取的精神,同时表现了诗人对故乡山水的无限眷恋、思念之情。

细读分析

《渡荆门送别》是一首描写祖国壮丽山河的诗篇。结尾处,诗人缘江水而生发遐想,在“故乡水”送行的深情祝愿中,化为对故乡的眷恋和对自己大好前程的憧憬。即“水送人,人思乡”。

课堂小结

思维导图

渡荆门送别

叙事--交代旅程

写景--山水(近景)

写景--云月(远景)

抒情--由景及情,留恋故乡

首联

颔联

颈联

尾联

1.背诵并默写本课学习的两首诗。

2.预习《钱塘湖春行》。

布置作业

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读