阶段质量检测(三) 免疫调节(含解析)高中生物学人教版(2019)选择性必修1 稳态与调节

文档属性

| 名称 | 阶段质量检测(三) 免疫调节(含解析)高中生物学人教版(2019)选择性必修1 稳态与调节 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 551.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-13 21:22:30 | ||

图片预览

文档简介

阶段质量检测(三) 免疫调节

一、选择题(本题共20小题,共50分。第1~15小题,每小题2分;第16~20小题,每小题4分。在每小题给出的选项中只有一项是符合题目要求的)

1.免疫调节是人体的重要生理机能,下列相关叙述正确的是 ( )

A.勤洗手、戴口罩预防病毒感染是为了保护人体的第三道防线

B.树突状细胞和巨噬细胞,唾液中的溶菌酶都能参与构成第二道防线

C.免疫活性物质是发挥免疫作用的物质,只能由免疫细胞合成

D.树突状细胞分布于皮肤、消化道、呼吸道等很多上皮组织及淋巴器官内

2.人体免疫系统在抵御病原体的侵害中发挥了重要的作用。下列相关叙述正确的是 ( )

A.人体的免疫细胞包括树突状细胞、巨噬细胞、T细胞、B细胞等淋巴细胞

B.免疫活性物质都是由免疫细胞产生的,在人体的三道防线中均起作用

C.树突状细胞、辅助性T细胞和浆细胞等免疫细胞均含有识别抗原的受体

D.抗原呈递细胞既参与细胞毒性T细胞的活化也参与B细胞的活化

3.(2024·海南高考)细胞因子作为免疫活性物质在免疫调节中发挥重要作用。Ⅰ型干扰素具有抑制真核细胞蛋白质合成等多种作用,是一类临床上常用于治疗疾病的细胞因子。下列有关叙述正确的是 ( )

A.细胞因子与神经递质、激素都属于信号分子,它们的受体结构相同

B.细胞因子能促进T淋巴细胞和浆细胞的分裂、分化

C.Ⅰ型干扰素可用于治疗肿瘤和病毒感染性疾病

D.干扰素、抗体、溶菌酶都属于免疫活性物质,三者发挥相同的免疫作用

4.蛇毒的主要成分为蛋白质和多肽。将眼镜蛇蛇毒处理后注入马体内,可获取抗蛇毒血清,用于治疗被眼镜蛇咬伤的患者。以下选项与此治疗原理最相似的是 ( )

A.用免疫抑制剂治疗自身免疫疾病

B.骨髓移植治疗慢性粒细胞白血病

C.注射干扰素(细胞因子)抑制乙肝病毒增殖

D.给新生儿注射乙肝抗体阻断病毒的母婴传播

5.免疫失调会引起许多疾病,下列关于免疫失调实例的叙述,错误的是 ( )

A.风湿性心脏病是免疫系统对自身心脏瓣膜造成损伤而引起的自身免疫病

B.阻止过敏原诱导产生的抗体与肥大细胞结合是预防过敏反应发生的主要措施

C.重症联合免疫缺陷病是由与淋巴细胞发育有关的基因突变或缺陷引起的

D.对严重的自身免疫病患者可进行自体造血干细胞移植

6.(2024·安徽高考)羊口疮是由羊口疮病毒(ORFV)感染引起的急性接触性人畜共患传染病,宿主易被ORFV反复感染,影响畜牧业发展,危害人体健康。下列叙述正确的是 ( )

A.ORFV感染宿主引起的特异性免疫反应属于细胞免疫

B.ORFV感染宿主后被APC和T细胞摄取、处理和呈递

C.ORFV反复感染可能与感染后宿主产生的抗体少有关

D.辅助性T细胞在ORFV和细胞因子的刺激下增殖分化

7.(2025·八省联考四川卷)正常细胞表面具有PD-L1,而活化的T细胞表面存在PD-1(PD-L1受体)。当PD-L1与PD-1结合后,细胞毒性T细胞可识别正常细胞,不触发免疫反应。肿瘤细胞可通过过量表达PD-L1来逃避细胞毒性T细胞的识别和攻击。下列叙述错误的是 ( )

A.细胞毒性T细胞介导的定向抗肿瘤作用属于细胞免疫

B.PD-L1与PD-1的识别和结合体现了细胞膜的信息交流功能

C.使用抗体阻断肿瘤细胞的PD-L1,有利于细胞毒性T细胞杀灭肿瘤细胞

D.细胞毒性T细胞识别和清除肿瘤细胞体现了免疫系统的免疫防御功能

8.细菌外膜囊泡(OMVs)是细菌在生长过程中出芽形成的球状小泡,其与母体菌的外膜具有相似的成分(如外膜蛋白、脂多糖和磷脂),且不会引发感染,因此在疫苗相关领域具有极高的研究价值。下列相关叙述正确的是 ( )

A.细菌出芽形成OMVs的过程可能与内质网有关

B.OMVs上只有外膜蛋白能被抗原呈递细胞特异性识别

C.OMVs不会引发感染,因此与灭活疫苗相比具有更好的安全性

D.OMVs参与诱导B细胞增殖分化,分化产生的浆细胞可分泌特定抗体

9.(2024·甘肃高考)乙脑病毒进入机体后可穿过血脑屏障侵入脑组织细胞并增殖,使机体出现昏睡、抽搐等症状。下列叙述错误的是 ( )

A.细胞毒性T细胞被抗原呈递细胞和辅助性T细胞分泌的细胞因子激活,识别并裂解乙脑病毒

B.吞噬细胞表面受体识别乙脑病毒表面特定蛋白,通过内吞形成吞噬溶酶体消化降解病毒

C.浆细胞分泌的抗体随体液循环并与乙脑病毒结合,抑制该病毒的增殖并发挥抗感染作用

D.接种乙脑疫苗可刺激机体产生特异性抗体、记忆B细胞和记忆T细胞,预防乙脑病毒的感染

10.细胞因子风暴是病原体入侵人体后,由于淋巴细胞和巨噬细胞持续激活和扩增,分泌大量的细胞因子导致的一种不受控制的全身性炎症反应,使人体肿胀、疼痛、发热甚至引发休克。下列叙述正确的是 ( )

A.病原体入侵时,首先需突破皮肤、黏膜等组成的第一道防线

B.细胞因子风暴的出现是患者自身免疫缺陷造成的

C.注射增强免疫功能的药物有利于细胞因子风暴患者的康复

D.细胞因子风暴患者持续高烧期间,其产热速率大于散热速率

11.过敏性鼻炎患者接触花粉等过敏原后,会产生抗体,进而使机体产生相关过敏症状。有一种治疗方案——SLIT的具体操作是将过敏原制成滴剂,让过敏患者在舌下含服,通过逐渐增加过敏原浓度的方式对过敏患者进行治疗。下列说法错误的是 ( )

A.过敏原刺激机体产生抗体的过程属于体液免疫

B.能与过敏原相结合的抗体可吸附在肥大细胞表面

C.过敏性鼻炎可能遗传给后代

D.SLIT治疗的原理是避免接触过敏原,减少过敏反应发生

12.“迪格奥尔格综合征”是由22号染色体区域缺失,先天性胸腺发育不良导致的一种免疫缺陷病。对于有严重T细胞缺陷的该病患者来说,下列说法正确的是 ( )

A.B细胞的数量与正常人相比急剧减少

B.该病和类风湿关节炎的发病机制相同

C.相对体液免疫而言,对细胞免疫影响较大

D.通过移植骨髓可以对病情进行一定程度的缓解

13.百日咳、白喉和破伤风是三种常见传染病,分别由三种致病菌导致。我国政府在儿童中推广 “百白破”三联体疫苗的免费接种,大大降低了发病率。下列有关说法正确的是 ( )

A.吞噬细胞产生三类相应的细胞因子

B.细胞毒性 T 细胞对疫苗进行摄取、处理和呈递

C.接种成功后,再次感染这三种致病菌时,记忆细胞迅速分泌相应抗体

D.接种成功的标志是相应记忆细胞和抗体的产生

14.抗核抗体(ANA)又称抗核酸抗原抗体,是对细胞核内的DNA、RNA或这些物质的复合体产生的自身抗体,是自身免疫病重要的生物学标志物。下列叙述正确的是 ( )

A.分泌ANA的浆细胞都是直接由B细胞增殖、分化形成的

B.过敏反应、类风湿关节炎等自身免疫病是先天性免疫缺陷导致的

C.溶菌酶、ANA等免疫活性物质都是由免疫细胞产生的

D.可利用人工标记的抗体对人体组织内的抗原进行检测

15.宫颈癌的主要病因是高危型人乳头瘤病毒(HPV)的持续感染。目前接种HPV疫苗是预防宫颈癌的有效措施。HPV疫苗一般需要接种3次,间隔2~3个月左右。下列相关叙述正确的是 ( )

A.HPV疫苗属于免疫活性物质,接种后可增强机体对HPV的清除能力

B.机体再次接种HPV疫苗,体内B细胞受到刺激会直接产生大量抗体

C.HPV可用大肠杆菌培养,大量增殖后经一系列处理后可制备HPV疫苗

D.注射HPV疫苗可以增加机体的免疫防御能力

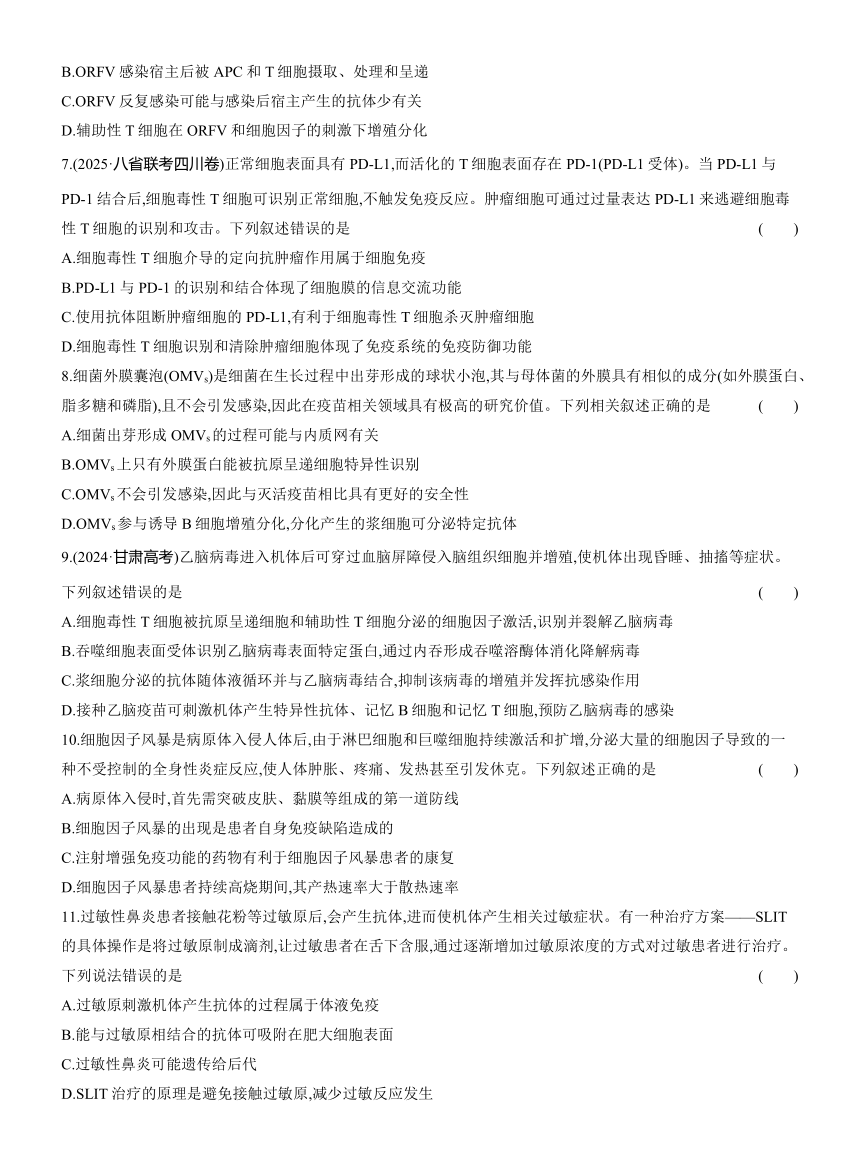

16.下图为机体初次感染某病毒后,体内病毒RNA、活病毒、两类相应抗体(IgG和IgM)的浓度变化。下列叙述正确的是 ( )

A.第9天时机体完全康复

B.与核酸检测相比,抗体检测能做到早期诊断

C.与IgG相比,IgM对机体有更持久的保护能力

D.机体有多种B淋巴细胞和T淋巴细胞能识别这种病毒

17.抗体由C区和V区构成,其中C区可与体内多种细胞表面的C区受体(FcR)结合,V区则往往与外来抗原结合。有些抗体的V区可结合病毒的抗体,其C区若再与某些细胞的FcR结合,反而使病毒更容易进入细胞内,这种现象称为抗体依赖性增强作用(ADE)。病毒如果通过ADE进入某些免疫细胞内,就可能逃避免疫攻击。下列叙述正确的是 ( )

A.抗体的V区与病毒表面的吸附蛋白结合,可能会引起ADE效应

B.抗体的C区与吞噬细胞的FcR结合,不利于吞噬细胞识别并清除病毒

C.过敏反应的发生可能与机体某些抗体的C区结合在浆细胞的FcR有关

D.人类免疫缺陷病毒可能通过ADE侵入辅助性T细胞,从而逃避免疫攻击

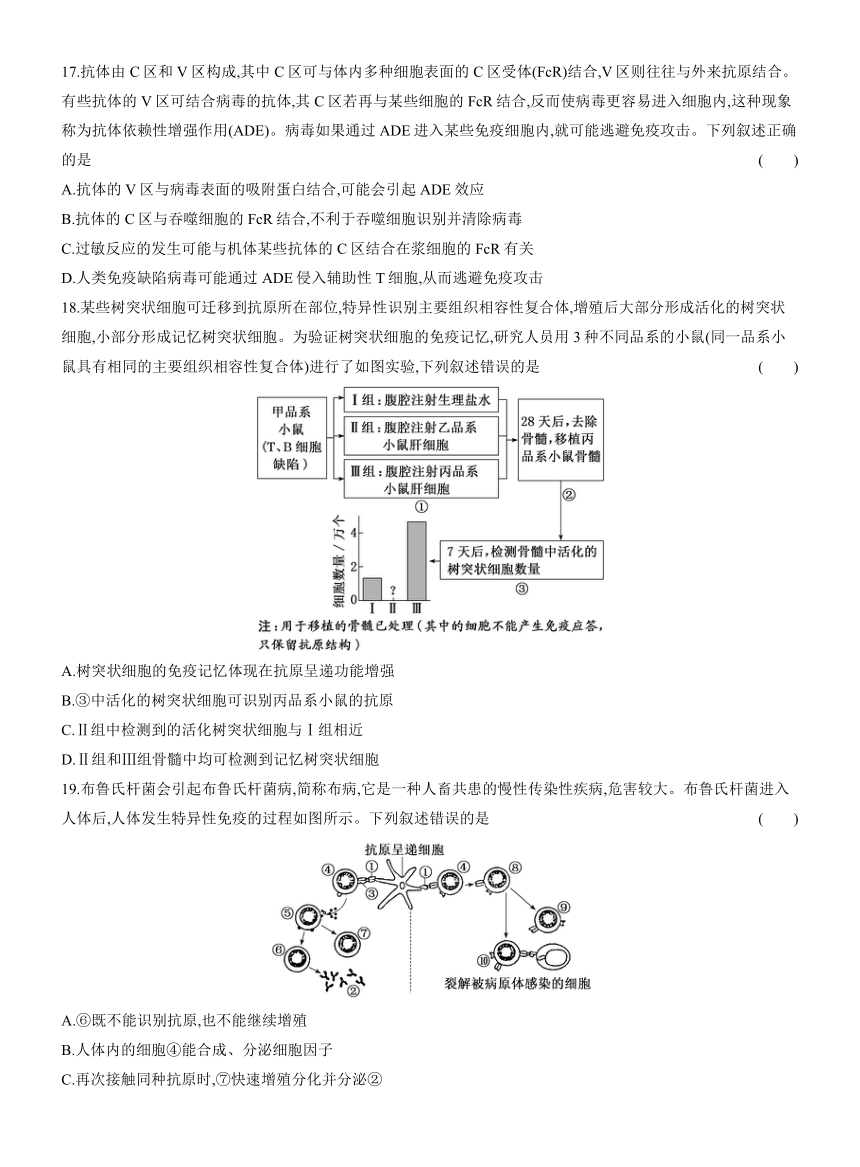

18.某些树突状细胞可迁移到抗原所在部位,特异性识别主要组织相容性复合体,增殖后大部分形成活化的树突状细胞,小部分形成记忆树突状细胞。为验证树突状细胞的免疫记忆,研究人员用3种不同品系的小鼠(同一品系小鼠具有相同的主要组织相容性复合体)进行了如图实验,下列叙述错误的是 ( )

A.树突状细胞的免疫记忆体现在抗原呈递功能增强

B.③中活化的树突状细胞可识别丙品系小鼠的抗原

C.Ⅱ组中检测到的活化树突状细胞与Ⅰ组相近

D.Ⅱ组和Ⅲ组骨髓中均可检测到记忆树突状细胞

19.布鲁氏杆菌会引起布鲁氏杆菌病,简称布病,它是一种人畜共患的慢性传染性疾病,危害较大。布鲁氏杆菌进入人体后,人体发生特异性免疫的过程如图所示。下列叙述错误的是 ( )

A.⑥既不能识别抗原,也不能继续增殖

B.人体内的细胞④能合成、分泌细胞因子

C.再次接触同种抗原时,⑦快速增殖分化并分泌②

D.细胞⑩可接触、裂解靶细胞,使病原体暴露出来

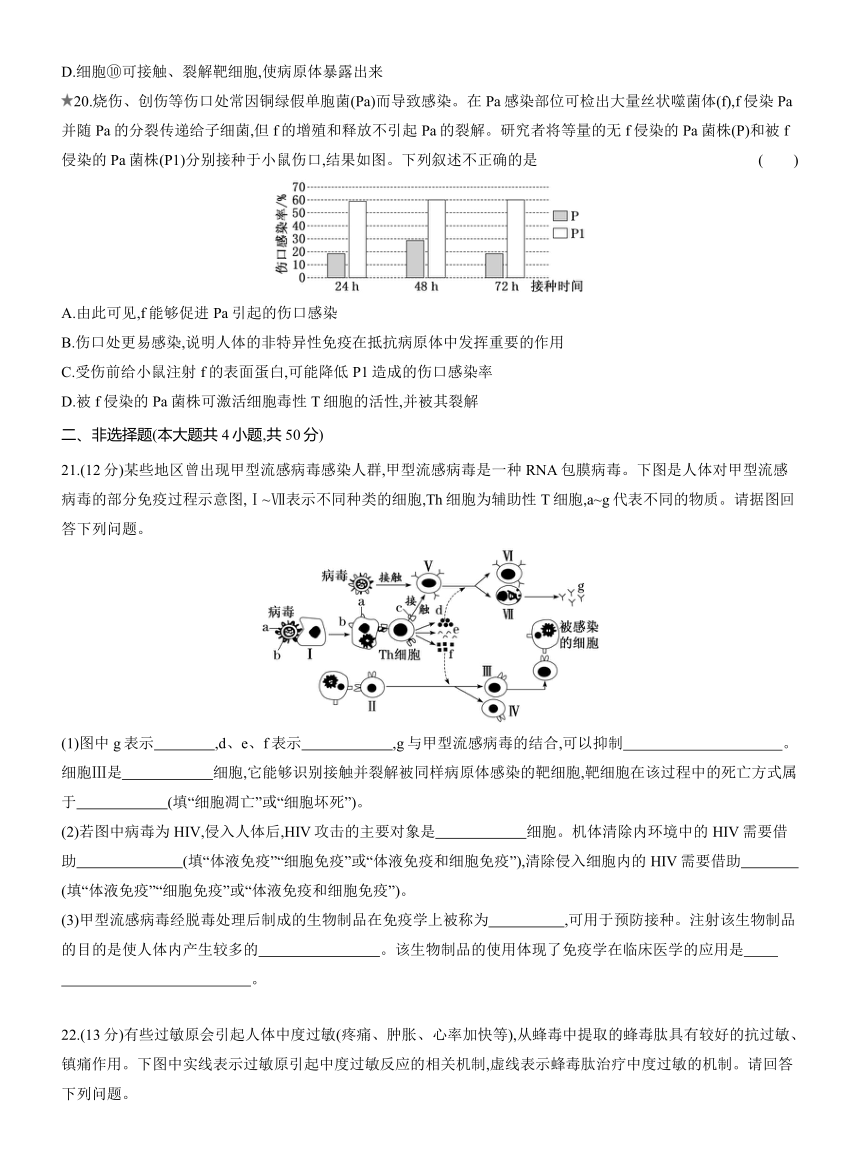

20.烧伤、创伤等伤口处常因铜绿假单胞菌(Pa)而导致感染。在Pa感染部位可检出大量丝状噬菌体(f),f侵染Pa并随Pa的分裂传递给子细菌,但f的增殖和释放不引起Pa的裂解。研究者将等量的无f侵染的Pa菌株(P)和被f侵染的Pa菌株(P1)分别接种于小鼠伤口,结果如图。下列叙述不正确的是 ( )

A.由此可见,f能够促进Pa引起的伤口感染

B.伤口处更易感染,说明人体的非特异性免疫在抵抗病原体中发挥重要的作用

C.受伤前给小鼠注射f的表面蛋白,可能降低P1造成的伤口感染率

D.被f侵染的Pa菌株可激活细胞毒性T细胞的活性,并被其裂解

二、非选择题(本大题共4小题,共50分)

21.(12分)某些地区曾出现甲型流感病毒感染人群,甲型流感病毒是一种RNA包膜病毒。下图是人体对甲型流感病毒的部分免疫过程示意图,Ⅰ~Ⅶ表示不同种类的细胞,Th细胞为辅助性T细胞,a~g代表不同的物质。请据图回答下列问题。

(1)图中g表示 ,d、e、f表示 ,g与甲型流感病毒的结合,可以抑制 。细胞Ⅲ是 细胞,它能够识别接触并裂解被同样病原体感染的靶细胞,靶细胞在该过程中的死亡方式属于 (填“细胞凋亡”或“细胞坏死”)。

(2)若图中病毒为HIV,侵入人体后,HIV攻击的主要对象是 细胞。机体清除内环境中的HIV需要借助 (填“体液免疫”“细胞免疫”或“体液免疫和细胞免疫”),清除侵入细胞内的HIV需要借助 (填“体液免疫”“细胞免疫”或“体液免疫和细胞免疫”)。

(3)甲型流感病毒经脱毒处理后制成的生物制品在免疫学上被称为 ,可用于预防接种。注射该生物制品的目的是使人体内产生较多的 。该生物制品的使用体现了免疫学在临床医学的应用是

。

22.(13分)有些过敏原会引起人体中度过敏(疼痛、肿胀、心率加快等),从蜂毒中提取的蜂毒肽具有较好的抗过敏、镇痛作用。下图中实线表示过敏原引起中度过敏反应的相关机制,虚线表示蜂毒肽治疗中度过敏的机制。请回答下列问题。

(1)图中细胞①为 ,包括 (写出两种即可)等。细胞③为 ,

(填“具有”或“不具有”)识别抗原的能力。

(2)辅助性T细胞与细胞②接触后细胞②活化的同时,辅助性T细胞也会发生 ,然后分泌 促进细胞②的分裂与分化。

(3)过敏原再次进入机体,与 结合,使肥大细胞释放组胺等物质,可引起血管壁 ,出现肿胀等症状。

(4)皮下注射一定量的蜂毒肽可对中度过敏患者进行免疫治疗,其机理是蜂毒肽 ,使肥大细胞释放组胺减少。

23.(13分)机体的免疫系统能够产生抗肿瘤免疫应答,但是许多肿瘤仍能在机体内生长。化疗是利用化学药物阻止癌细胞的增殖、浸润、转移。回答下列问题:

(1)从免疫学的角度分析,肿瘤发生属于免疫系统的 功能紊乱所导致。

(2)正常情况下,肿瘤细胞膜表面的某些分子发生变化, 细胞识别变化的信号后,分裂并分化,一部分新形成的细胞可以在体液中循环,它们可以识别、接触并 所识别的肿瘤细胞。

(3)肿瘤细胞具有逃避免疫反应的机制,在对患者进行化疗时会导致患者部分正常细胞(如血细胞)数量明显下降,所以不能频繁大剂量使用化学药物,原因是化学药物不具有抗体的 性,从而导致严重副作用。从细胞周期的角度分析,有些化疗药物如脱氧核苷酸类似物,能够抑制 ,阻碍细胞分裂从而减缓病症。

(4)通过肿瘤免疫治疗,可恢复人体自身的免疫细胞消灭肿瘤细胞或抑制肿瘤发展的功能。研究发现,T细胞表面存在程序性死亡受体PD-1蛋白,肿瘤细胞表面存在大量PD-L1蛋白。科研人员从小鼠脾脏分离出T细胞,用不同浓度的PD-L1蛋白或非特异性蛋白处理,检测T细胞增殖能力,结果如下图。

①实验结果说明,PD-L1蛋白与PD-1蛋白结合从而抑制T细胞增殖,其依据是

。

②综合上述信息,对某些肿瘤细胞逃避免疫系统“追杀”作出的一种解释是

。

24.(12分)某种病毒M是一种RNA病毒,依靠表面刺突状蛋白(S蛋白)的受体结合域(RBD)与人体细胞表面的血管紧张素转化酶2(ACE2)结合,从而侵入人体细胞。在病毒M表面,S蛋白以三聚体(三个相同的S蛋白单体组装而成)形态存在。研发疫苗是预防M病毒感染的重要手段,其中一种思路是开发亚单位重组疫苗。其原理:将RBD蛋白通过基因工程的方法,在体外细胞表达,经分离纯化后制成疫苗。我国科学家在此基础上,创新性地将2个RBD用二硫键连接,制成了RBD二聚体疫苗(如图1)。

回答下列问题:

(1)注射亚单位重组疫苗能诱导人体发生 (填“体液免疫”“细胞免疫”或“体液免疫和细胞免疫”),从而预防感染。

(2)与传统单体疫苗相比,注射等量等物质的量浓度的RBD二聚体疫苗大幅提高了模型小鼠体内的抗体效价(抗体效价是评价疫苗防御效果的指标之一,一般抗体效价越高,疫苗防御作用越好),从抗原的数量和结构的角度分析,原因可能是

。

(3)M病毒容易发生变异,原因是 。有人发现,M病毒变异株传染能力是逐渐增强的,于是据此现象认为,M病毒总是向着传染能力增强的方向发生变异。这种观点是否正确,请作出判断并对上述现象进行合理的解释:

。

(4)来自同一毒株的RBD连接而成的二聚体称为同源RBD二聚体,来自不同毒株的RBD连接而成的二聚体称为异源RBD二聚体。模型小鼠接种不同的RBD二聚体疫苗后,产生针对不同毒株的抗体效价情况如图2所示。据图判断P-A异源RBD二聚体疫苗对 (填两种毒株)的防御效果较差。请根据上述研究思路,提出一种针对这两种毒株感染的亚单位重组疫苗的研发思路:

。

阶段质量检测(三)

1.选D 勤洗手、戴口罩是为了保护人体的第一道防线,A错误;唾液中的溶菌酶参与构成人体的第一道防线,B错误;免疫活性物质是由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质,C错误;树突状细胞分布于皮肤、消化道、呼吸道等很多上皮组织及淋巴器官内,D正确。

2.选D 树突状细胞和巨噬细胞属于免疫细胞,但不属于淋巴细胞,A错误;免疫活性物质是由免疫细胞或其他细胞产生的,B错误;浆细胞没有识别功能,故不含有识别抗原的受体,C错误;抗原呈递细胞既参与细胞免疫中细胞毒性T细胞的活化也参与体液免疫中B细胞的活化,D正确。

3.选C 信号分子与受体的结合具有特异性,细胞因子、神经递质和激素的受体结构一般不同,A错误。细胞因子能促进T淋巴细胞和B淋巴细胞的分裂、分化,浆细胞不具有分裂、分化能力,B错误。由题意可知,Ⅰ型干扰素具有抑制真核细胞蛋白质合成等多种作用,可用于治疗肿瘤和病毒感染性疾病,C正确。Ⅰ型干扰素具有抑制真核细胞蛋白质合成等多种作用;抗体能与相应抗原发生特异性结合;溶菌酶能溶解细菌细胞壁,三者作为免疫活性物质,发挥的免疫作用不同,D错误。

4.选D 抗蛇毒血清中有相关抗体,给患者注射后直接与蛇毒抗原结合,达到治疗的目的。免疫抑制剂用来抑制免疫系统的功能,与题述治疗原理不同,A不符合题意;骨髓中有造血干细胞可以分化出正常的细胞,因此骨髓移植可以治疗慢性粒细胞白血病,与题述治疗原理不同,B不符合题意;注射干扰素(细胞因子)可以抑制乙肝病毒增殖,与题述治疗原理不同,C不符合题意;给新生儿注射乙肝抗体可以阻断病毒的母婴传播,与题述治疗原理相似,D符合题意。

5.选B 风湿性心脏病是人体感染了某种链球菌,链球菌的表面有一种抗原分子与心脏瓣膜上的一种物质的结构十分相似,免疫系统不仅向病菌发起进攻,而且也向心脏瓣膜发起进攻,导致心脏受损,这种病属于自身免疫病,A正确;找出过敏原并且尽量避免再次接触该过敏原,是预防过敏反应发生的主要措施,B错误;重症联合免疫缺陷病是由与淋巴细胞发育有关的基因突变或缺陷引起的,C正确;对严重的自身免疫病患者进行自体造血干细胞移植是一种目前很有应用前景的治疗方法,D正确。

6.选C 病毒寄生在细胞中会引起细胞免疫,但最终需要体液免疫消灭病毒,即ORFV感染宿主引起的特异性免疫反应属于细胞免疫和体液免疫,A错误;T细胞不具有摄取、处理、呈递抗原的功能,B错误;ORFV反复感染可能与感染后宿主产生的抗体少,不能彻底消灭相应病毒有关,C正确;抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性T细胞,辅助性T细胞不能直接受抗原(ORFV)刺激,D错误。

7.选D 细胞毒性T细胞介导的定向抗肿瘤作用属于细胞免疫,A正确;由题意可知,PD-L1和PD-1均位于相应细胞的细胞膜表面,PD-L1和PD-1的识别和结合体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能,B正确;肿瘤细胞可通过过量表达PD-L1来逃避细胞毒性T细胞的识别和攻击,使用抗体阻断肿瘤细胞的PD-L1,有利于细胞毒性T细胞杀灭肿瘤细胞,C正确;细胞毒性T细胞识别和清除肿瘤细胞体现了免疫系统的免疫监视功能,D错误。

8.选D 细菌属于原核生物,不含内质网,A错误;OMVs上的外膜蛋白、脂多糖和磷脂等都可能被抗原呈递细胞识别,B错误;灭活疫苗不存在有毒力的病原体,基本上不会造成感染,因此OMV s和灭活疫苗的安全性都很高,C错误;OMV s可以作为抗原,参与诱导B细胞增殖分化,分化产生的浆细胞可分泌特定抗体,D正确。

9.选A 靶细胞、辅助性T细胞等参与细胞毒性T细胞的活化过程,细胞毒性T细胞的激活不需要抗原呈递细胞的作用,且细胞毒性T细胞识别并裂解被病原体感染的靶细胞,A错误;吞噬细胞表面受体可以识别乙脑病毒表面特定蛋白,并通过内吞形成吞噬溶酶体消化降解病毒,B正确;抗体是浆细胞分泌产生的分泌蛋白,可以通过体液循环与抗原(乙脑病毒)结合,抑制该病毒的增殖并发挥抗感染作用,C正确;乙脑疫苗是一种抗原,可以刺激机体产生特异性抗体、记忆B细胞和记忆T细胞,预防乙脑病毒的感染,D正确。

10.选A 皮肤、黏膜等组成人体的第一道防线,病原体入侵时,首先需突破皮肤、黏膜等组成的第一道防线,A正确;细胞因子风暴是病原体入侵人体后,由于淋巴细胞和巨噬细胞持续激活和扩增,分泌大量的细胞因子导致的一种不受控制的全身性炎症反应,因此细胞因子风暴的出现是患者免疫功能过强导致的,B错误;细胞因子风暴的出现是患者免疫功能过强导致的,若注射增强免疫功能的药物则会使病情加重,不利于细胞因子风暴患者的康复,C错误;细胞因子风暴患者持续高烧期间,体温不变,其产热速率等于散热速率,D错误。

11.选D 过敏原刺激机体产生抗体的过程属于体液免疫,A正确;过敏原初次进入机体内,产生的抗体可吸附在肥大细胞表面,当过敏原再次进入机体后,吸附在肥大细胞表面的抗体与过敏原结合,进而引起过敏反应,B正确;许多过敏反应有明显的遗传倾向,因此推测过敏性鼻炎可能遗传给后代,C正确;SLIT治疗的具体操作是将过敏原制成滴剂,让过敏患者在舌下含服,通过逐渐增加过敏原浓度的方式对过敏患者进行治疗,D错误。

12.选C 该病患者先天性胸腺发育不良,会影响T细胞的成熟,而B细胞是在骨髓中成熟的,故该病患者的B细胞数量不会急剧减少,A错误;类风湿关节炎属于自身免疫病,而该病属于免疫缺陷病,B错误;细胞免疫主要利用T细胞进行免疫,而体液免疫中T细胞只是起辅助作用,故相对体液免疫而言,对细胞免疫影响较大,C正确;T细胞的成熟场所是胸腺,移植骨髓不能产生正常的成熟T细胞,对于病情的缓解作用不大,D错误。

13.选D 细胞因子属于免疫活性物质,是辅助性T细胞产生的,A错误;疫苗相当于抗原,由抗原呈递细胞摄取、处理和呈递给辅助性T细胞,B错误;疫苗接种成功后,再次感染这三种致病菌时,记忆细胞迅速增殖分化成记忆细胞和浆细胞,浆细胞分泌相应抗体,C错误;疫苗接种成功的标志是免疫的机体产生了相应记忆细胞和抗体,D正确。

14.选D ANA是由浆细胞合成和分泌的,而浆细胞可能是由B细胞增殖分化形成的,也可能是由记忆B细胞增殖分化形成的,A错误;类风湿关节炎属于自身免疫病,过敏反应不属于自身免疫病,且过敏反应、类风湿关节炎不是由先天性免疫缺陷导致的,B错误;免疫活性物质是由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质,C错误;抗原和抗体的结合具有特异性,在对疾病进行检测时,可用人工标记的抗体对组织内的抗原进行检测,D正确。

15.选D HPV疫苗相当于抗原,不属于免疫活性物质,A错误;机体再次接种HPV疫苗时,体内记忆细胞会迅速增殖和分化出浆细胞,产生大量抗体,B错误;病毒为专性寄生,HPV只能用动物细胞来培养,不能用大肠杆菌培养,C错误;注射HPV疫苗可以激发机体产生免疫反应,可以增加机体的免疫防御能力,D正确。

16.选D 第9天时活病毒消失,但是还有病毒的RNA,机体并没有完全康复,A错误;据图可知,抗体产生的时间晚于核酸出现的时间,所以检测核酸能做到早期诊断,B错误;IgG存在的时间大于IgM,所以与IgM相比,IgG对机体有更持久的保护能力,C错误;辅助性T细胞、B淋巴细胞、记忆T细胞和记忆B细胞都能识别这种病毒,即机体有多种B淋巴细胞和T淋巴细胞能识别这种病毒,D正确。

17.选D 由题干信息可知,抗体的V区与病毒的抗体结合,其C区若再与某些细胞的FcR结合,才可能会引起ADE效应,A错误;如果抗体的V区与外来抗原结合,抗体的C区与吞噬细胞的FcR结合,则可以帮助吞噬细胞识别并清除病毒,B错误;过敏反应的发生可能与机体某些抗体的C区结合在皮肤、呼吸道或消化道黏膜以及血液中某些细胞(如肥大细胞)的FcR有关,C错误;ADE使病毒更容易进入细胞内,人类免疫缺陷病毒可能通过ADE侵入辅助性T细胞,从而逃避免疫攻击,D正确。

18.选A 由题图可知,树突状细胞的免疫记忆体现在活化的树突状细胞数量增多,A错误;②操作移植丙品系小鼠骨髓作为抗原,故③中活化的树突状细胞可识别丙品系小鼠的抗原,B正确;由于①中Ⅰ、Ⅱ两组未注射丙品系小鼠的细胞,Ⅲ组注射丙品系小鼠肝细胞,故Ⅲ组会有识别丙品系小鼠抗原的活化记忆树突状细胞,且②操作中已去除骨髓,无法产生新的活化树突状细胞,故Ⅱ组中检测到的活化树突状细胞与Ⅰ组相近,Ⅲ组的最高,C正确;Ⅱ组和Ⅲ组注射其他品系小鼠肝细胞,故骨髓中均可检测到记忆树突状细胞,D正确。

19.选C ⑥是浆细胞,浆细胞不能识别抗原,已经高度分化,不能继续增殖,A正确;细胞④是辅助性T细胞,能合成、分泌细胞因子,B正确;再次接触同种抗原时,⑦记忆B细胞快速增殖分化为浆细胞,浆细胞产生抗体,C错误;细胞⑩是细胞毒性T细胞,可接触、裂解靶细胞,使病原体暴露出来,D正确。

20.选D 由图可知,P1引起的伤口感染率在各个时间段均比P引起的伤口感染率高,说明f能够促进Pa引起的伤口感染,A正确;人体皮肤、黏膜组成免疫系统的第一道防线,小鼠伤口处第一道防线被破坏,伤口处更易感染说明人体第一道防线在抵抗病原体中发挥重要作用,第一道防线属于非特异性免疫,B正确;受伤前给小鼠注射f的表面蛋白,使小鼠产生对应的抗体和记忆细胞,可能降低P1造成的伤口感染率,C正确;细胞毒性T细胞裂解的是小鼠本身被寄生的靶细胞,D错误。

21.解析:(1)由题图分析可知,g表示抗体,由浆细胞合成分泌。d、e、f由活化的辅助性T细胞分泌,表示细胞因子。g(抗体)与甲型流感病毒的结合,可以抑制甲型流感病毒的增殖或对人体细胞的黏附。细胞Ⅲ可以和被病毒侵染的细胞直接接触,从而使靶细胞裂解死亡,是细胞毒性T细胞。靶细胞在该过程中的死亡对机体是有利的,这种死亡方式属于细胞凋亡。

(2)HIV攻击的主要对象是辅助性T细胞。内环境中的HIV,即细胞外的HIV的清除需要借助体液免疫。清除侵入细胞内的HIV需要借助体液免疫和细胞免疫。

(3)甲型流感病毒经脱毒处理后制成的生物制品在免疫学上被称为疫苗,可用于预防接种。注射该生物制品的目的是使人体内产生较多的抗体和记忆细胞,若相同抗原再次入侵机体,机体可以更快速地作出反应。该生物制品(疫苗)的使用体现了免疫学在临床医学的应用是免疫预防。

答案:(1)抗体 细胞因子 甲型流感病毒的增殖或对人体细胞的黏附 细胞毒性T 细胞凋亡 (2)辅助性T 体液免疫 体液免疫和细胞免疫 (3)疫苗 抗体和记忆细胞 免疫预防

22.解析:(1)从免疫学的角度分析,肿瘤发生属于免疫系统的免疫监视功能紊乱所导致。

(2)正常情况下,肿瘤细胞膜表面的某些分子发生变化,细胞毒性T细胞识别变化的信号后,分裂并分化,一部分新形成的细胞可以在体液中循环,它们可以识别、接触并裂解所识别的肿瘤细胞。

(3)化学药物不具有抗体的特异性,容易导致严重副作用。从细胞周期的角度分析,有些化疗药物如脱氧核苷酸类似物,能够抑制DNA复制,阻碍细胞分裂从而减缓病症。

(4)①随着蛋白浓度升高,Ⅳ组T细胞增殖能力明显低于Ⅲ组,而Ⅱ组与Ⅰ组结果相近;Ⅳ组T细胞增殖能力明显低于Ⅱ组,而Ⅲ组与Ⅰ组结果相近,该结果说明PD-L1蛋白与PD-1蛋白结合从而抑制T细胞增殖。②部分肿瘤细胞没有被免疫系统发现,原因是肿瘤细胞大量表达PD-L1,与T细胞表面的PD-1结合,降低T细胞的增殖能力,减弱了T细胞对肿瘤细胞的监视和裂解。

答案:(1)免疫监视 (2)细胞毒性T 裂解 (3)特异 DNA复制 (4)①随着蛋白浓度升高,Ⅳ组T细胞增殖能力明显低于Ⅲ组,而Ⅱ组与Ⅰ组结果相近;Ⅳ组T细胞增殖能力明显低于Ⅱ组,而Ⅲ组与Ⅰ组结果相近 ②肿瘤细胞大量表达PD-L1,与T细胞表面的PD-1结合,降低T细胞的增殖能力,减弱了T细胞对肿瘤细胞的监视和裂解

23.解析:(1)图中细胞①表示抗原呈递细胞,包括树突状细胞、巨噬细胞和B细胞等。细胞③可分泌抗体,为浆细胞,不具有识别抗原的能力。

(2)细胞②表示B细胞,辅助性T细胞与细胞②接触后细胞②活化的同时,辅助性T细胞也会分裂、分化,并分泌细胞因子。

(3)过敏原再次进入机体,与吸附在肥大细胞表面的抗体结合,使肥大细胞释放组胺等物质,引起毛细血管扩张、血管壁通透性增强、平滑肌收缩和腺体分泌增多,最终导致过敏患者出现肿胀等症状。

(4)由图可知,蜂毒肽一方面可以促进调节性T细胞释放IL-10等,从而使抗体IgE减少;另一方面使IL-10和肾上腺皮质分泌的皮质醇增加,从而抑制肥大细胞释放组胺。

答案:(1)抗原呈递细胞(或APC) 树突状细胞、巨噬细胞、B细胞(写出两种) 浆细胞 不具有 (2)分裂、分化 细胞因子 (3)吸附在肥大细胞表面的抗体 通透性增强 (4)一方面可以促进调节性T细胞释放IL-10等,从而使抗体IgE减少;另一方面可使IL-10和肾上腺皮质分泌的皮质醇增加

24.解析:(1)由题意可知,该疫苗的化学本质是蛋白质,具有抗原特性,因此,注射亚单位重组疫苗能诱导人体发生体液免疫,使机体产生记忆细胞和抗体,从而预防感染。

(2)与传统单体疫苗相比,等量等物质的量浓度的RBD二聚体疫苗中,RBD的数量更多,且RBD二聚体在空间结构上更接近S蛋白三聚体,因此,注射等量等物质的量浓度的RBD二聚体疫苗大幅提高了模型小鼠体内的抗体效价,防御效果更好。

(3)M病毒的遗传物质是单链RNA,稳定性较差,容易发生变异,因此,M病毒易发生变异。有人发现,M病毒变异株传染能力是逐渐增强的,于是据此现象认为,M病毒总是向着传染能力增强的方向发生变异。这种观点是不正确的,因为基因突变具有不定向性,M病毒突变后,传染能力强的毒株更容易造成大规模感染,因而病毒总向着传染力更强的方向进化,实际上,传染能力弱的毒株也是存在的,只不过因为不容易找到宿主而被淘汰。

(4)根据题图2可以看出,P-A异源RBD二聚体疫苗产生的对抗B和D变异毒株的抗体效价较低,说明该疫苗对B和D两种毒株的防御效果较差。为了达到防治这两种变异毒株的目的,可将B变异毒株的RBD与D变异毒株的RBD制成嵌合体RBD二聚体疫苗,从而诱发机体产生对抗这两种毒株的抗体和记忆细胞,进而达到预防这两种变异毒株的目的。

答案:(1)体液免疫 (2)等量等物质的量浓度的RBD二聚体与RBD单体相比,RBD的数量更多;RBD二聚体在空间结构上更接近S蛋白三聚体 (3)M病毒的遗传物质是RNA,RNA是单链结构,不稳定,容易发生突变 这种观点不正确。因为基因突变具有不定向性,M病毒突变后,传染能力强的毒株更容易造成大规模感染,传染能力弱的毒株不容易找到宿主而被淘汰 (4)B和D变异毒株 将B变异毒株的RBD与D变异毒株的RBD制成嵌合体RBD二聚体疫苗

一、选择题(本题共20小题,共50分。第1~15小题,每小题2分;第16~20小题,每小题4分。在每小题给出的选项中只有一项是符合题目要求的)

1.免疫调节是人体的重要生理机能,下列相关叙述正确的是 ( )

A.勤洗手、戴口罩预防病毒感染是为了保护人体的第三道防线

B.树突状细胞和巨噬细胞,唾液中的溶菌酶都能参与构成第二道防线

C.免疫活性物质是发挥免疫作用的物质,只能由免疫细胞合成

D.树突状细胞分布于皮肤、消化道、呼吸道等很多上皮组织及淋巴器官内

2.人体免疫系统在抵御病原体的侵害中发挥了重要的作用。下列相关叙述正确的是 ( )

A.人体的免疫细胞包括树突状细胞、巨噬细胞、T细胞、B细胞等淋巴细胞

B.免疫活性物质都是由免疫细胞产生的,在人体的三道防线中均起作用

C.树突状细胞、辅助性T细胞和浆细胞等免疫细胞均含有识别抗原的受体

D.抗原呈递细胞既参与细胞毒性T细胞的活化也参与B细胞的活化

3.(2024·海南高考)细胞因子作为免疫活性物质在免疫调节中发挥重要作用。Ⅰ型干扰素具有抑制真核细胞蛋白质合成等多种作用,是一类临床上常用于治疗疾病的细胞因子。下列有关叙述正确的是 ( )

A.细胞因子与神经递质、激素都属于信号分子,它们的受体结构相同

B.细胞因子能促进T淋巴细胞和浆细胞的分裂、分化

C.Ⅰ型干扰素可用于治疗肿瘤和病毒感染性疾病

D.干扰素、抗体、溶菌酶都属于免疫活性物质,三者发挥相同的免疫作用

4.蛇毒的主要成分为蛋白质和多肽。将眼镜蛇蛇毒处理后注入马体内,可获取抗蛇毒血清,用于治疗被眼镜蛇咬伤的患者。以下选项与此治疗原理最相似的是 ( )

A.用免疫抑制剂治疗自身免疫疾病

B.骨髓移植治疗慢性粒细胞白血病

C.注射干扰素(细胞因子)抑制乙肝病毒增殖

D.给新生儿注射乙肝抗体阻断病毒的母婴传播

5.免疫失调会引起许多疾病,下列关于免疫失调实例的叙述,错误的是 ( )

A.风湿性心脏病是免疫系统对自身心脏瓣膜造成损伤而引起的自身免疫病

B.阻止过敏原诱导产生的抗体与肥大细胞结合是预防过敏反应发生的主要措施

C.重症联合免疫缺陷病是由与淋巴细胞发育有关的基因突变或缺陷引起的

D.对严重的自身免疫病患者可进行自体造血干细胞移植

6.(2024·安徽高考)羊口疮是由羊口疮病毒(ORFV)感染引起的急性接触性人畜共患传染病,宿主易被ORFV反复感染,影响畜牧业发展,危害人体健康。下列叙述正确的是 ( )

A.ORFV感染宿主引起的特异性免疫反应属于细胞免疫

B.ORFV感染宿主后被APC和T细胞摄取、处理和呈递

C.ORFV反复感染可能与感染后宿主产生的抗体少有关

D.辅助性T细胞在ORFV和细胞因子的刺激下增殖分化

7.(2025·八省联考四川卷)正常细胞表面具有PD-L1,而活化的T细胞表面存在PD-1(PD-L1受体)。当PD-L1与PD-1结合后,细胞毒性T细胞可识别正常细胞,不触发免疫反应。肿瘤细胞可通过过量表达PD-L1来逃避细胞毒性T细胞的识别和攻击。下列叙述错误的是 ( )

A.细胞毒性T细胞介导的定向抗肿瘤作用属于细胞免疫

B.PD-L1与PD-1的识别和结合体现了细胞膜的信息交流功能

C.使用抗体阻断肿瘤细胞的PD-L1,有利于细胞毒性T细胞杀灭肿瘤细胞

D.细胞毒性T细胞识别和清除肿瘤细胞体现了免疫系统的免疫防御功能

8.细菌外膜囊泡(OMVs)是细菌在生长过程中出芽形成的球状小泡,其与母体菌的外膜具有相似的成分(如外膜蛋白、脂多糖和磷脂),且不会引发感染,因此在疫苗相关领域具有极高的研究价值。下列相关叙述正确的是 ( )

A.细菌出芽形成OMVs的过程可能与内质网有关

B.OMVs上只有外膜蛋白能被抗原呈递细胞特异性识别

C.OMVs不会引发感染,因此与灭活疫苗相比具有更好的安全性

D.OMVs参与诱导B细胞增殖分化,分化产生的浆细胞可分泌特定抗体

9.(2024·甘肃高考)乙脑病毒进入机体后可穿过血脑屏障侵入脑组织细胞并增殖,使机体出现昏睡、抽搐等症状。下列叙述错误的是 ( )

A.细胞毒性T细胞被抗原呈递细胞和辅助性T细胞分泌的细胞因子激活,识别并裂解乙脑病毒

B.吞噬细胞表面受体识别乙脑病毒表面特定蛋白,通过内吞形成吞噬溶酶体消化降解病毒

C.浆细胞分泌的抗体随体液循环并与乙脑病毒结合,抑制该病毒的增殖并发挥抗感染作用

D.接种乙脑疫苗可刺激机体产生特异性抗体、记忆B细胞和记忆T细胞,预防乙脑病毒的感染

10.细胞因子风暴是病原体入侵人体后,由于淋巴细胞和巨噬细胞持续激活和扩增,分泌大量的细胞因子导致的一种不受控制的全身性炎症反应,使人体肿胀、疼痛、发热甚至引发休克。下列叙述正确的是 ( )

A.病原体入侵时,首先需突破皮肤、黏膜等组成的第一道防线

B.细胞因子风暴的出现是患者自身免疫缺陷造成的

C.注射增强免疫功能的药物有利于细胞因子风暴患者的康复

D.细胞因子风暴患者持续高烧期间,其产热速率大于散热速率

11.过敏性鼻炎患者接触花粉等过敏原后,会产生抗体,进而使机体产生相关过敏症状。有一种治疗方案——SLIT的具体操作是将过敏原制成滴剂,让过敏患者在舌下含服,通过逐渐增加过敏原浓度的方式对过敏患者进行治疗。下列说法错误的是 ( )

A.过敏原刺激机体产生抗体的过程属于体液免疫

B.能与过敏原相结合的抗体可吸附在肥大细胞表面

C.过敏性鼻炎可能遗传给后代

D.SLIT治疗的原理是避免接触过敏原,减少过敏反应发生

12.“迪格奥尔格综合征”是由22号染色体区域缺失,先天性胸腺发育不良导致的一种免疫缺陷病。对于有严重T细胞缺陷的该病患者来说,下列说法正确的是 ( )

A.B细胞的数量与正常人相比急剧减少

B.该病和类风湿关节炎的发病机制相同

C.相对体液免疫而言,对细胞免疫影响较大

D.通过移植骨髓可以对病情进行一定程度的缓解

13.百日咳、白喉和破伤风是三种常见传染病,分别由三种致病菌导致。我国政府在儿童中推广 “百白破”三联体疫苗的免费接种,大大降低了发病率。下列有关说法正确的是 ( )

A.吞噬细胞产生三类相应的细胞因子

B.细胞毒性 T 细胞对疫苗进行摄取、处理和呈递

C.接种成功后,再次感染这三种致病菌时,记忆细胞迅速分泌相应抗体

D.接种成功的标志是相应记忆细胞和抗体的产生

14.抗核抗体(ANA)又称抗核酸抗原抗体,是对细胞核内的DNA、RNA或这些物质的复合体产生的自身抗体,是自身免疫病重要的生物学标志物。下列叙述正确的是 ( )

A.分泌ANA的浆细胞都是直接由B细胞增殖、分化形成的

B.过敏反应、类风湿关节炎等自身免疫病是先天性免疫缺陷导致的

C.溶菌酶、ANA等免疫活性物质都是由免疫细胞产生的

D.可利用人工标记的抗体对人体组织内的抗原进行检测

15.宫颈癌的主要病因是高危型人乳头瘤病毒(HPV)的持续感染。目前接种HPV疫苗是预防宫颈癌的有效措施。HPV疫苗一般需要接种3次,间隔2~3个月左右。下列相关叙述正确的是 ( )

A.HPV疫苗属于免疫活性物质,接种后可增强机体对HPV的清除能力

B.机体再次接种HPV疫苗,体内B细胞受到刺激会直接产生大量抗体

C.HPV可用大肠杆菌培养,大量增殖后经一系列处理后可制备HPV疫苗

D.注射HPV疫苗可以增加机体的免疫防御能力

16.下图为机体初次感染某病毒后,体内病毒RNA、活病毒、两类相应抗体(IgG和IgM)的浓度变化。下列叙述正确的是 ( )

A.第9天时机体完全康复

B.与核酸检测相比,抗体检测能做到早期诊断

C.与IgG相比,IgM对机体有更持久的保护能力

D.机体有多种B淋巴细胞和T淋巴细胞能识别这种病毒

17.抗体由C区和V区构成,其中C区可与体内多种细胞表面的C区受体(FcR)结合,V区则往往与外来抗原结合。有些抗体的V区可结合病毒的抗体,其C区若再与某些细胞的FcR结合,反而使病毒更容易进入细胞内,这种现象称为抗体依赖性增强作用(ADE)。病毒如果通过ADE进入某些免疫细胞内,就可能逃避免疫攻击。下列叙述正确的是 ( )

A.抗体的V区与病毒表面的吸附蛋白结合,可能会引起ADE效应

B.抗体的C区与吞噬细胞的FcR结合,不利于吞噬细胞识别并清除病毒

C.过敏反应的发生可能与机体某些抗体的C区结合在浆细胞的FcR有关

D.人类免疫缺陷病毒可能通过ADE侵入辅助性T细胞,从而逃避免疫攻击

18.某些树突状细胞可迁移到抗原所在部位,特异性识别主要组织相容性复合体,增殖后大部分形成活化的树突状细胞,小部分形成记忆树突状细胞。为验证树突状细胞的免疫记忆,研究人员用3种不同品系的小鼠(同一品系小鼠具有相同的主要组织相容性复合体)进行了如图实验,下列叙述错误的是 ( )

A.树突状细胞的免疫记忆体现在抗原呈递功能增强

B.③中活化的树突状细胞可识别丙品系小鼠的抗原

C.Ⅱ组中检测到的活化树突状细胞与Ⅰ组相近

D.Ⅱ组和Ⅲ组骨髓中均可检测到记忆树突状细胞

19.布鲁氏杆菌会引起布鲁氏杆菌病,简称布病,它是一种人畜共患的慢性传染性疾病,危害较大。布鲁氏杆菌进入人体后,人体发生特异性免疫的过程如图所示。下列叙述错误的是 ( )

A.⑥既不能识别抗原,也不能继续增殖

B.人体内的细胞④能合成、分泌细胞因子

C.再次接触同种抗原时,⑦快速增殖分化并分泌②

D.细胞⑩可接触、裂解靶细胞,使病原体暴露出来

20.烧伤、创伤等伤口处常因铜绿假单胞菌(Pa)而导致感染。在Pa感染部位可检出大量丝状噬菌体(f),f侵染Pa并随Pa的分裂传递给子细菌,但f的增殖和释放不引起Pa的裂解。研究者将等量的无f侵染的Pa菌株(P)和被f侵染的Pa菌株(P1)分别接种于小鼠伤口,结果如图。下列叙述不正确的是 ( )

A.由此可见,f能够促进Pa引起的伤口感染

B.伤口处更易感染,说明人体的非特异性免疫在抵抗病原体中发挥重要的作用

C.受伤前给小鼠注射f的表面蛋白,可能降低P1造成的伤口感染率

D.被f侵染的Pa菌株可激活细胞毒性T细胞的活性,并被其裂解

二、非选择题(本大题共4小题,共50分)

21.(12分)某些地区曾出现甲型流感病毒感染人群,甲型流感病毒是一种RNA包膜病毒。下图是人体对甲型流感病毒的部分免疫过程示意图,Ⅰ~Ⅶ表示不同种类的细胞,Th细胞为辅助性T细胞,a~g代表不同的物质。请据图回答下列问题。

(1)图中g表示 ,d、e、f表示 ,g与甲型流感病毒的结合,可以抑制 。细胞Ⅲ是 细胞,它能够识别接触并裂解被同样病原体感染的靶细胞,靶细胞在该过程中的死亡方式属于 (填“细胞凋亡”或“细胞坏死”)。

(2)若图中病毒为HIV,侵入人体后,HIV攻击的主要对象是 细胞。机体清除内环境中的HIV需要借助 (填“体液免疫”“细胞免疫”或“体液免疫和细胞免疫”),清除侵入细胞内的HIV需要借助 (填“体液免疫”“细胞免疫”或“体液免疫和细胞免疫”)。

(3)甲型流感病毒经脱毒处理后制成的生物制品在免疫学上被称为 ,可用于预防接种。注射该生物制品的目的是使人体内产生较多的 。该生物制品的使用体现了免疫学在临床医学的应用是

。

22.(13分)有些过敏原会引起人体中度过敏(疼痛、肿胀、心率加快等),从蜂毒中提取的蜂毒肽具有较好的抗过敏、镇痛作用。下图中实线表示过敏原引起中度过敏反应的相关机制,虚线表示蜂毒肽治疗中度过敏的机制。请回答下列问题。

(1)图中细胞①为 ,包括 (写出两种即可)等。细胞③为 ,

(填“具有”或“不具有”)识别抗原的能力。

(2)辅助性T细胞与细胞②接触后细胞②活化的同时,辅助性T细胞也会发生 ,然后分泌 促进细胞②的分裂与分化。

(3)过敏原再次进入机体,与 结合,使肥大细胞释放组胺等物质,可引起血管壁 ,出现肿胀等症状。

(4)皮下注射一定量的蜂毒肽可对中度过敏患者进行免疫治疗,其机理是蜂毒肽 ,使肥大细胞释放组胺减少。

23.(13分)机体的免疫系统能够产生抗肿瘤免疫应答,但是许多肿瘤仍能在机体内生长。化疗是利用化学药物阻止癌细胞的增殖、浸润、转移。回答下列问题:

(1)从免疫学的角度分析,肿瘤发生属于免疫系统的 功能紊乱所导致。

(2)正常情况下,肿瘤细胞膜表面的某些分子发生变化, 细胞识别变化的信号后,分裂并分化,一部分新形成的细胞可以在体液中循环,它们可以识别、接触并 所识别的肿瘤细胞。

(3)肿瘤细胞具有逃避免疫反应的机制,在对患者进行化疗时会导致患者部分正常细胞(如血细胞)数量明显下降,所以不能频繁大剂量使用化学药物,原因是化学药物不具有抗体的 性,从而导致严重副作用。从细胞周期的角度分析,有些化疗药物如脱氧核苷酸类似物,能够抑制 ,阻碍细胞分裂从而减缓病症。

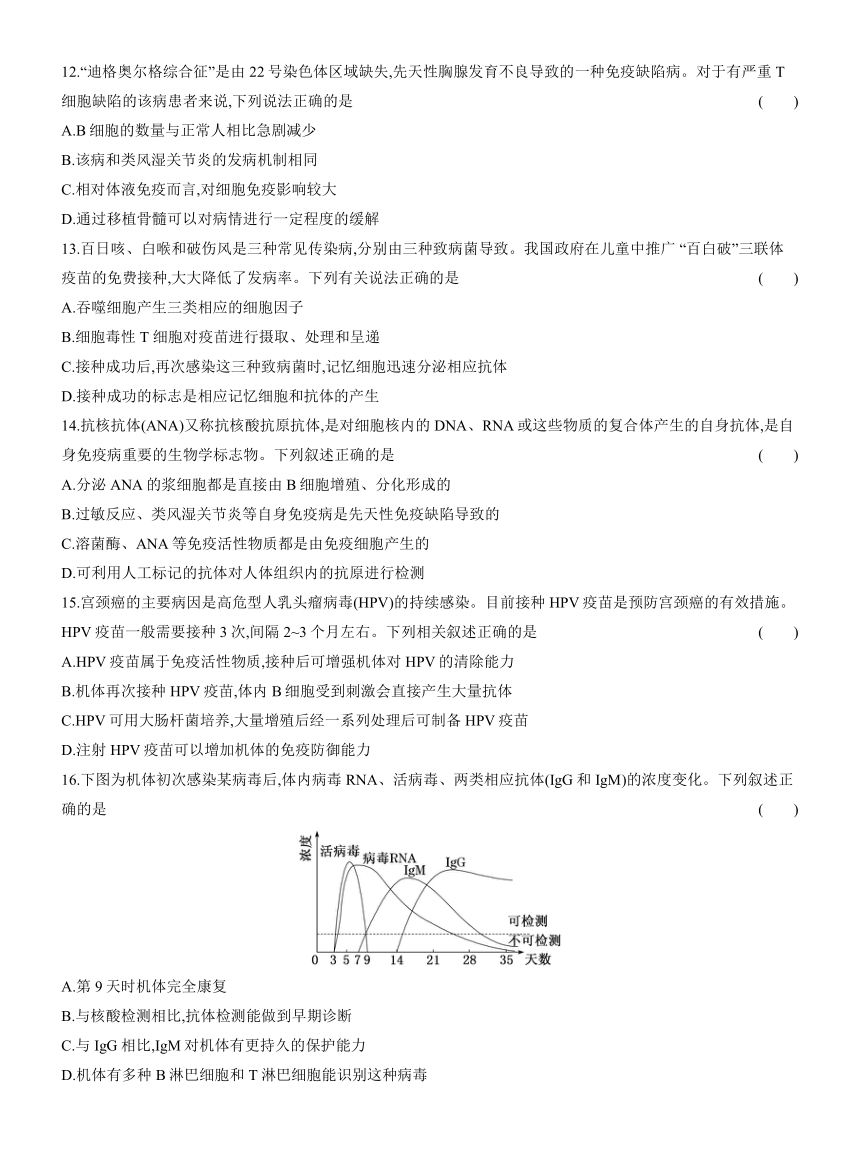

(4)通过肿瘤免疫治疗,可恢复人体自身的免疫细胞消灭肿瘤细胞或抑制肿瘤发展的功能。研究发现,T细胞表面存在程序性死亡受体PD-1蛋白,肿瘤细胞表面存在大量PD-L1蛋白。科研人员从小鼠脾脏分离出T细胞,用不同浓度的PD-L1蛋白或非特异性蛋白处理,检测T细胞增殖能力,结果如下图。

①实验结果说明,PD-L1蛋白与PD-1蛋白结合从而抑制T细胞增殖,其依据是

。

②综合上述信息,对某些肿瘤细胞逃避免疫系统“追杀”作出的一种解释是

。

24.(12分)某种病毒M是一种RNA病毒,依靠表面刺突状蛋白(S蛋白)的受体结合域(RBD)与人体细胞表面的血管紧张素转化酶2(ACE2)结合,从而侵入人体细胞。在病毒M表面,S蛋白以三聚体(三个相同的S蛋白单体组装而成)形态存在。研发疫苗是预防M病毒感染的重要手段,其中一种思路是开发亚单位重组疫苗。其原理:将RBD蛋白通过基因工程的方法,在体外细胞表达,经分离纯化后制成疫苗。我国科学家在此基础上,创新性地将2个RBD用二硫键连接,制成了RBD二聚体疫苗(如图1)。

回答下列问题:

(1)注射亚单位重组疫苗能诱导人体发生 (填“体液免疫”“细胞免疫”或“体液免疫和细胞免疫”),从而预防感染。

(2)与传统单体疫苗相比,注射等量等物质的量浓度的RBD二聚体疫苗大幅提高了模型小鼠体内的抗体效价(抗体效价是评价疫苗防御效果的指标之一,一般抗体效价越高,疫苗防御作用越好),从抗原的数量和结构的角度分析,原因可能是

。

(3)M病毒容易发生变异,原因是 。有人发现,M病毒变异株传染能力是逐渐增强的,于是据此现象认为,M病毒总是向着传染能力增强的方向发生变异。这种观点是否正确,请作出判断并对上述现象进行合理的解释:

。

(4)来自同一毒株的RBD连接而成的二聚体称为同源RBD二聚体,来自不同毒株的RBD连接而成的二聚体称为异源RBD二聚体。模型小鼠接种不同的RBD二聚体疫苗后,产生针对不同毒株的抗体效价情况如图2所示。据图判断P-A异源RBD二聚体疫苗对 (填两种毒株)的防御效果较差。请根据上述研究思路,提出一种针对这两种毒株感染的亚单位重组疫苗的研发思路:

。

阶段质量检测(三)

1.选D 勤洗手、戴口罩是为了保护人体的第一道防线,A错误;唾液中的溶菌酶参与构成人体的第一道防线,B错误;免疫活性物质是由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质,C错误;树突状细胞分布于皮肤、消化道、呼吸道等很多上皮组织及淋巴器官内,D正确。

2.选D 树突状细胞和巨噬细胞属于免疫细胞,但不属于淋巴细胞,A错误;免疫活性物质是由免疫细胞或其他细胞产生的,B错误;浆细胞没有识别功能,故不含有识别抗原的受体,C错误;抗原呈递细胞既参与细胞免疫中细胞毒性T细胞的活化也参与体液免疫中B细胞的活化,D正确。

3.选C 信号分子与受体的结合具有特异性,细胞因子、神经递质和激素的受体结构一般不同,A错误。细胞因子能促进T淋巴细胞和B淋巴细胞的分裂、分化,浆细胞不具有分裂、分化能力,B错误。由题意可知,Ⅰ型干扰素具有抑制真核细胞蛋白质合成等多种作用,可用于治疗肿瘤和病毒感染性疾病,C正确。Ⅰ型干扰素具有抑制真核细胞蛋白质合成等多种作用;抗体能与相应抗原发生特异性结合;溶菌酶能溶解细菌细胞壁,三者作为免疫活性物质,发挥的免疫作用不同,D错误。

4.选D 抗蛇毒血清中有相关抗体,给患者注射后直接与蛇毒抗原结合,达到治疗的目的。免疫抑制剂用来抑制免疫系统的功能,与题述治疗原理不同,A不符合题意;骨髓中有造血干细胞可以分化出正常的细胞,因此骨髓移植可以治疗慢性粒细胞白血病,与题述治疗原理不同,B不符合题意;注射干扰素(细胞因子)可以抑制乙肝病毒增殖,与题述治疗原理不同,C不符合题意;给新生儿注射乙肝抗体可以阻断病毒的母婴传播,与题述治疗原理相似,D符合题意。

5.选B 风湿性心脏病是人体感染了某种链球菌,链球菌的表面有一种抗原分子与心脏瓣膜上的一种物质的结构十分相似,免疫系统不仅向病菌发起进攻,而且也向心脏瓣膜发起进攻,导致心脏受损,这种病属于自身免疫病,A正确;找出过敏原并且尽量避免再次接触该过敏原,是预防过敏反应发生的主要措施,B错误;重症联合免疫缺陷病是由与淋巴细胞发育有关的基因突变或缺陷引起的,C正确;对严重的自身免疫病患者进行自体造血干细胞移植是一种目前很有应用前景的治疗方法,D正确。

6.选C 病毒寄生在细胞中会引起细胞免疫,但最终需要体液免疫消灭病毒,即ORFV感染宿主引起的特异性免疫反应属于细胞免疫和体液免疫,A错误;T细胞不具有摄取、处理、呈递抗原的功能,B错误;ORFV反复感染可能与感染后宿主产生的抗体少,不能彻底消灭相应病毒有关,C正确;抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性T细胞,辅助性T细胞不能直接受抗原(ORFV)刺激,D错误。

7.选D 细胞毒性T细胞介导的定向抗肿瘤作用属于细胞免疫,A正确;由题意可知,PD-L1和PD-1均位于相应细胞的细胞膜表面,PD-L1和PD-1的识别和结合体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能,B正确;肿瘤细胞可通过过量表达PD-L1来逃避细胞毒性T细胞的识别和攻击,使用抗体阻断肿瘤细胞的PD-L1,有利于细胞毒性T细胞杀灭肿瘤细胞,C正确;细胞毒性T细胞识别和清除肿瘤细胞体现了免疫系统的免疫监视功能,D错误。

8.选D 细菌属于原核生物,不含内质网,A错误;OMVs上的外膜蛋白、脂多糖和磷脂等都可能被抗原呈递细胞识别,B错误;灭活疫苗不存在有毒力的病原体,基本上不会造成感染,因此OMV s和灭活疫苗的安全性都很高,C错误;OMV s可以作为抗原,参与诱导B细胞增殖分化,分化产生的浆细胞可分泌特定抗体,D正确。

9.选A 靶细胞、辅助性T细胞等参与细胞毒性T细胞的活化过程,细胞毒性T细胞的激活不需要抗原呈递细胞的作用,且细胞毒性T细胞识别并裂解被病原体感染的靶细胞,A错误;吞噬细胞表面受体可以识别乙脑病毒表面特定蛋白,并通过内吞形成吞噬溶酶体消化降解病毒,B正确;抗体是浆细胞分泌产生的分泌蛋白,可以通过体液循环与抗原(乙脑病毒)结合,抑制该病毒的增殖并发挥抗感染作用,C正确;乙脑疫苗是一种抗原,可以刺激机体产生特异性抗体、记忆B细胞和记忆T细胞,预防乙脑病毒的感染,D正确。

10.选A 皮肤、黏膜等组成人体的第一道防线,病原体入侵时,首先需突破皮肤、黏膜等组成的第一道防线,A正确;细胞因子风暴是病原体入侵人体后,由于淋巴细胞和巨噬细胞持续激活和扩增,分泌大量的细胞因子导致的一种不受控制的全身性炎症反应,因此细胞因子风暴的出现是患者免疫功能过强导致的,B错误;细胞因子风暴的出现是患者免疫功能过强导致的,若注射增强免疫功能的药物则会使病情加重,不利于细胞因子风暴患者的康复,C错误;细胞因子风暴患者持续高烧期间,体温不变,其产热速率等于散热速率,D错误。

11.选D 过敏原刺激机体产生抗体的过程属于体液免疫,A正确;过敏原初次进入机体内,产生的抗体可吸附在肥大细胞表面,当过敏原再次进入机体后,吸附在肥大细胞表面的抗体与过敏原结合,进而引起过敏反应,B正确;许多过敏反应有明显的遗传倾向,因此推测过敏性鼻炎可能遗传给后代,C正确;SLIT治疗的具体操作是将过敏原制成滴剂,让过敏患者在舌下含服,通过逐渐增加过敏原浓度的方式对过敏患者进行治疗,D错误。

12.选C 该病患者先天性胸腺发育不良,会影响T细胞的成熟,而B细胞是在骨髓中成熟的,故该病患者的B细胞数量不会急剧减少,A错误;类风湿关节炎属于自身免疫病,而该病属于免疫缺陷病,B错误;细胞免疫主要利用T细胞进行免疫,而体液免疫中T细胞只是起辅助作用,故相对体液免疫而言,对细胞免疫影响较大,C正确;T细胞的成熟场所是胸腺,移植骨髓不能产生正常的成熟T细胞,对于病情的缓解作用不大,D错误。

13.选D 细胞因子属于免疫活性物质,是辅助性T细胞产生的,A错误;疫苗相当于抗原,由抗原呈递细胞摄取、处理和呈递给辅助性T细胞,B错误;疫苗接种成功后,再次感染这三种致病菌时,记忆细胞迅速增殖分化成记忆细胞和浆细胞,浆细胞分泌相应抗体,C错误;疫苗接种成功的标志是免疫的机体产生了相应记忆细胞和抗体,D正确。

14.选D ANA是由浆细胞合成和分泌的,而浆细胞可能是由B细胞增殖分化形成的,也可能是由记忆B细胞增殖分化形成的,A错误;类风湿关节炎属于自身免疫病,过敏反应不属于自身免疫病,且过敏反应、类风湿关节炎不是由先天性免疫缺陷导致的,B错误;免疫活性物质是由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质,C错误;抗原和抗体的结合具有特异性,在对疾病进行检测时,可用人工标记的抗体对组织内的抗原进行检测,D正确。

15.选D HPV疫苗相当于抗原,不属于免疫活性物质,A错误;机体再次接种HPV疫苗时,体内记忆细胞会迅速增殖和分化出浆细胞,产生大量抗体,B错误;病毒为专性寄生,HPV只能用动物细胞来培养,不能用大肠杆菌培养,C错误;注射HPV疫苗可以激发机体产生免疫反应,可以增加机体的免疫防御能力,D正确。

16.选D 第9天时活病毒消失,但是还有病毒的RNA,机体并没有完全康复,A错误;据图可知,抗体产生的时间晚于核酸出现的时间,所以检测核酸能做到早期诊断,B错误;IgG存在的时间大于IgM,所以与IgM相比,IgG对机体有更持久的保护能力,C错误;辅助性T细胞、B淋巴细胞、记忆T细胞和记忆B细胞都能识别这种病毒,即机体有多种B淋巴细胞和T淋巴细胞能识别这种病毒,D正确。

17.选D 由题干信息可知,抗体的V区与病毒的抗体结合,其C区若再与某些细胞的FcR结合,才可能会引起ADE效应,A错误;如果抗体的V区与外来抗原结合,抗体的C区与吞噬细胞的FcR结合,则可以帮助吞噬细胞识别并清除病毒,B错误;过敏反应的发生可能与机体某些抗体的C区结合在皮肤、呼吸道或消化道黏膜以及血液中某些细胞(如肥大细胞)的FcR有关,C错误;ADE使病毒更容易进入细胞内,人类免疫缺陷病毒可能通过ADE侵入辅助性T细胞,从而逃避免疫攻击,D正确。

18.选A 由题图可知,树突状细胞的免疫记忆体现在活化的树突状细胞数量增多,A错误;②操作移植丙品系小鼠骨髓作为抗原,故③中活化的树突状细胞可识别丙品系小鼠的抗原,B正确;由于①中Ⅰ、Ⅱ两组未注射丙品系小鼠的细胞,Ⅲ组注射丙品系小鼠肝细胞,故Ⅲ组会有识别丙品系小鼠抗原的活化记忆树突状细胞,且②操作中已去除骨髓,无法产生新的活化树突状细胞,故Ⅱ组中检测到的活化树突状细胞与Ⅰ组相近,Ⅲ组的最高,C正确;Ⅱ组和Ⅲ组注射其他品系小鼠肝细胞,故骨髓中均可检测到记忆树突状细胞,D正确。

19.选C ⑥是浆细胞,浆细胞不能识别抗原,已经高度分化,不能继续增殖,A正确;细胞④是辅助性T细胞,能合成、分泌细胞因子,B正确;再次接触同种抗原时,⑦记忆B细胞快速增殖分化为浆细胞,浆细胞产生抗体,C错误;细胞⑩是细胞毒性T细胞,可接触、裂解靶细胞,使病原体暴露出来,D正确。

20.选D 由图可知,P1引起的伤口感染率在各个时间段均比P引起的伤口感染率高,说明f能够促进Pa引起的伤口感染,A正确;人体皮肤、黏膜组成免疫系统的第一道防线,小鼠伤口处第一道防线被破坏,伤口处更易感染说明人体第一道防线在抵抗病原体中发挥重要作用,第一道防线属于非特异性免疫,B正确;受伤前给小鼠注射f的表面蛋白,使小鼠产生对应的抗体和记忆细胞,可能降低P1造成的伤口感染率,C正确;细胞毒性T细胞裂解的是小鼠本身被寄生的靶细胞,D错误。

21.解析:(1)由题图分析可知,g表示抗体,由浆细胞合成分泌。d、e、f由活化的辅助性T细胞分泌,表示细胞因子。g(抗体)与甲型流感病毒的结合,可以抑制甲型流感病毒的增殖或对人体细胞的黏附。细胞Ⅲ可以和被病毒侵染的细胞直接接触,从而使靶细胞裂解死亡,是细胞毒性T细胞。靶细胞在该过程中的死亡对机体是有利的,这种死亡方式属于细胞凋亡。

(2)HIV攻击的主要对象是辅助性T细胞。内环境中的HIV,即细胞外的HIV的清除需要借助体液免疫。清除侵入细胞内的HIV需要借助体液免疫和细胞免疫。

(3)甲型流感病毒经脱毒处理后制成的生物制品在免疫学上被称为疫苗,可用于预防接种。注射该生物制品的目的是使人体内产生较多的抗体和记忆细胞,若相同抗原再次入侵机体,机体可以更快速地作出反应。该生物制品(疫苗)的使用体现了免疫学在临床医学的应用是免疫预防。

答案:(1)抗体 细胞因子 甲型流感病毒的增殖或对人体细胞的黏附 细胞毒性T 细胞凋亡 (2)辅助性T 体液免疫 体液免疫和细胞免疫 (3)疫苗 抗体和记忆细胞 免疫预防

22.解析:(1)从免疫学的角度分析,肿瘤发生属于免疫系统的免疫监视功能紊乱所导致。

(2)正常情况下,肿瘤细胞膜表面的某些分子发生变化,细胞毒性T细胞识别变化的信号后,分裂并分化,一部分新形成的细胞可以在体液中循环,它们可以识别、接触并裂解所识别的肿瘤细胞。

(3)化学药物不具有抗体的特异性,容易导致严重副作用。从细胞周期的角度分析,有些化疗药物如脱氧核苷酸类似物,能够抑制DNA复制,阻碍细胞分裂从而减缓病症。

(4)①随着蛋白浓度升高,Ⅳ组T细胞增殖能力明显低于Ⅲ组,而Ⅱ组与Ⅰ组结果相近;Ⅳ组T细胞增殖能力明显低于Ⅱ组,而Ⅲ组与Ⅰ组结果相近,该结果说明PD-L1蛋白与PD-1蛋白结合从而抑制T细胞增殖。②部分肿瘤细胞没有被免疫系统发现,原因是肿瘤细胞大量表达PD-L1,与T细胞表面的PD-1结合,降低T细胞的增殖能力,减弱了T细胞对肿瘤细胞的监视和裂解。

答案:(1)免疫监视 (2)细胞毒性T 裂解 (3)特异 DNA复制 (4)①随着蛋白浓度升高,Ⅳ组T细胞增殖能力明显低于Ⅲ组,而Ⅱ组与Ⅰ组结果相近;Ⅳ组T细胞增殖能力明显低于Ⅱ组,而Ⅲ组与Ⅰ组结果相近 ②肿瘤细胞大量表达PD-L1,与T细胞表面的PD-1结合,降低T细胞的增殖能力,减弱了T细胞对肿瘤细胞的监视和裂解

23.解析:(1)图中细胞①表示抗原呈递细胞,包括树突状细胞、巨噬细胞和B细胞等。细胞③可分泌抗体,为浆细胞,不具有识别抗原的能力。

(2)细胞②表示B细胞,辅助性T细胞与细胞②接触后细胞②活化的同时,辅助性T细胞也会分裂、分化,并分泌细胞因子。

(3)过敏原再次进入机体,与吸附在肥大细胞表面的抗体结合,使肥大细胞释放组胺等物质,引起毛细血管扩张、血管壁通透性增强、平滑肌收缩和腺体分泌增多,最终导致过敏患者出现肿胀等症状。

(4)由图可知,蜂毒肽一方面可以促进调节性T细胞释放IL-10等,从而使抗体IgE减少;另一方面使IL-10和肾上腺皮质分泌的皮质醇增加,从而抑制肥大细胞释放组胺。

答案:(1)抗原呈递细胞(或APC) 树突状细胞、巨噬细胞、B细胞(写出两种) 浆细胞 不具有 (2)分裂、分化 细胞因子 (3)吸附在肥大细胞表面的抗体 通透性增强 (4)一方面可以促进调节性T细胞释放IL-10等,从而使抗体IgE减少;另一方面可使IL-10和肾上腺皮质分泌的皮质醇增加

24.解析:(1)由题意可知,该疫苗的化学本质是蛋白质,具有抗原特性,因此,注射亚单位重组疫苗能诱导人体发生体液免疫,使机体产生记忆细胞和抗体,从而预防感染。

(2)与传统单体疫苗相比,等量等物质的量浓度的RBD二聚体疫苗中,RBD的数量更多,且RBD二聚体在空间结构上更接近S蛋白三聚体,因此,注射等量等物质的量浓度的RBD二聚体疫苗大幅提高了模型小鼠体内的抗体效价,防御效果更好。

(3)M病毒的遗传物质是单链RNA,稳定性较差,容易发生变异,因此,M病毒易发生变异。有人发现,M病毒变异株传染能力是逐渐增强的,于是据此现象认为,M病毒总是向着传染能力增强的方向发生变异。这种观点是不正确的,因为基因突变具有不定向性,M病毒突变后,传染能力强的毒株更容易造成大规模感染,因而病毒总向着传染力更强的方向进化,实际上,传染能力弱的毒株也是存在的,只不过因为不容易找到宿主而被淘汰。

(4)根据题图2可以看出,P-A异源RBD二聚体疫苗产生的对抗B和D变异毒株的抗体效价较低,说明该疫苗对B和D两种毒株的防御效果较差。为了达到防治这两种变异毒株的目的,可将B变异毒株的RBD与D变异毒株的RBD制成嵌合体RBD二聚体疫苗,从而诱发机体产生对抗这两种毒株的抗体和记忆细胞,进而达到预防这两种变异毒株的目的。

答案:(1)体液免疫 (2)等量等物质的量浓度的RBD二聚体与RBD单体相比,RBD的数量更多;RBD二聚体在空间结构上更接近S蛋白三聚体 (3)M病毒的遗传物质是RNA,RNA是单链结构,不稳定,容易发生突变 这种观点不正确。因为基因突变具有不定向性,M病毒突变后,传染能力强的毒株更容易造成大规模感染,传染能力弱的毒株不容易找到宿主而被淘汰 (4)B和D变异毒株 将B变异毒株的RBD与D变异毒株的RBD制成嵌合体RBD二聚体疫苗