5.1.2 第1课时 食物的消化在消化系统中完成 教学设计(表格式 ) 2025-2026学年生物学济南版八年级上册

文档属性

| 名称 | 5.1.2 第1课时 食物的消化在消化系统中完成 教学设计(表格式 ) 2025-2026学年生物学济南版八年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 153.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-15 10:44:44 | ||

图片预览

文档简介

第1课时 食物的消化在消化系统中完成

1.通过阐明消化系统由消化道和消化腺组成,理解各器官结构与消化、吸收功能相适应。

2.通过分析资料和实验数据,归纳不同营养物质在人体内消化的起始部位、过程及最终产物,培养归纳与概括能力。

3.通过探究唾液对淀粉的消化作用,培养学生的实验设计与操作能力。

重点:1.举例说出人体消化道和消化腺的名称及作用。

2.探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用。

难点:1.描述人体消化系统的组成及形态、结构特点。

2.探究活动的组织实施及如何减小实验的误差。

教师活动 学生活动 设计意图

一、创设情境 导入新课 常言道:“人是铁,饭是钢。”但是,我们每天吃的食物,要经过一系列复杂的过程,才能为人体提供营养物质。人体中担当这个重任的“食品加工总厂”就是消化系统,其精妙的设备能够高效率地完成这一任务。 联想进餐的愉悦,进一步探求美食的消化、吸收的旅程。 用生活中的俗语引入,激发学生求知、探究的欲望。

二、问题引导 探究新知 (一)消化系统由消化道和消化腺组成 1.消化系统有两大“食品加工分厂”,分别是“消化道分厂”和“消化腺分厂”,出示人体消化系统结构图,请学生指认消化道各器官。 学生回答消化道各器官的名称。 通过活动设计,让学生充分参与课堂活动,营造良好的课堂氛围,提高学生的学习积极性。

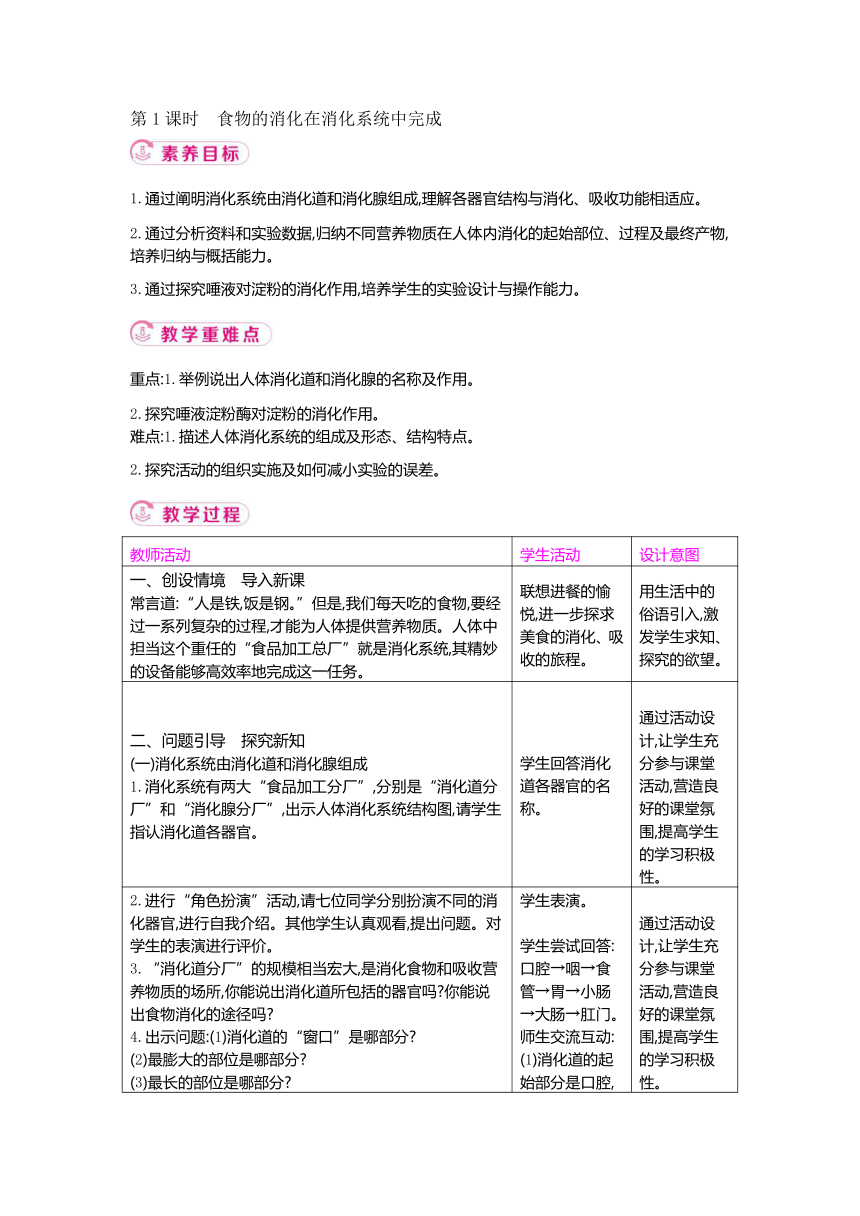

2.进行“角色扮演”活动,请七位同学分别扮演不同的消化器官,进行自我介绍。其他学生认真观看,提出问题。对学生的表演进行评价。 3.“消化道分厂”的规模相当宏大,是消化食物和吸收营养物质的场所,你能说出消化道所包括的器官吗 你能说出食物消化的途径吗 4.出示问题:(1)消化道的“窗口”是哪部分 (2)最膨大的部位是哪部分 (3)最长的部位是哪部分 (4)尝试指出自己的胃、小肠和肝脏的位置。 5.师生交流:起始口,末端肛,盘曲细长是小肠,左上是胃,右上是肝,胰腺位于胃下面。 6.教师提出:“消化腺分厂”——消化腺虽然没有消化道宏大,但作用不小。消化腺能分泌消化液(含消化酶),消化食物。人体有哪些消化腺,有什么样的功能呢 7.展示人体消化系统结构图,让学生指认各消化腺,并尝试说出各消化腺能分泌什么消化液 8.如果我们把人体的消化腺分为两类 如何划分 学生回答,教师指正总结: (二)消化系统将食物消化成小分子物质 1.我们的主食是馒头或米饭,大块、较干的馒头进入口腔,不仅会变小,而且会变得湿润。慢慢咀嚼还会感觉馒头变甜了。 设疑:馒头的主要成分是什么 在口腔内发生了哪些变化 哪种变化可能有新物质生成,让你觉得甜 2.探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用 (1)教师巡回指导,纠正不规范的操作。教师指导取唾液的方法。 ①取新鲜的馒头,切成大小相同的4块,用小刀细细切碎两块。 ②用清水将口腔漱净,将舌尖抵在下颌门齿的内下方,做咀嚼动作。3分钟后,将烧杯靠在下唇的边缘,使唾液沿着下唇流入烧杯中。 (2)实验后,分组讨论实验现象及结论。 学生表演。 学生尝试回答:口腔→咽→食管→胃→小肠→大肠→肛门。 师生交流互动: (1)消化道的起始部分是口腔,是消化道的“窗口”。(2)消化系统中最膨大的部位是胃。 (3)消化系统中最长的部分是小肠。(4)胃位于腹腔的左上部;小肠盘曲在腹腔中;肝脏位于腹腔的右上部。 学生观看图片,尝试回答:唾液腺能够分泌唾液,胃腺能够分泌胃液,肝能够分泌胆汁,胰腺能够分泌胰液,肠腺能够分泌肠液。 学生尝试分类。 学生回忆生活经验: 馒头在口腔中,经过牙齿的咀嚼、舌的搅拌,与唾液混合,细细品尝,馒头越嚼越甜! 学生思考回答: 馒头的主要成分是淀粉,淀粉没有甜味。经过牙齿的咀嚼,馒头会变小、变碎。唾液腺分泌唾液,通过舌的搅拌,唾液与食物充分混合。 明确环节,熟悉步骤。 分组实验,规范操作。 通过活动设计,让学生充分参与课堂活动,营造良好的课堂氛围,提高学生的学习积极性。 通过直观课件,再现动态生理过程,变抽象为具体形象,进一步质疑,激发学生的探究欲望。 展示消化腺的种类,使知识条理清楚,便于记忆;既增加知识的连接性,又能拓展知识,增强学生的兴趣,并为学习食物的消化过程做好铺垫。 通过实验结果的比较分析,在对比和交流中学会反思。完善自己的实验方案。对实验知识性目标的归纳、强调,有利于学生建立完整的知识体系。

(3)师生交流后得出:唾液中的唾液淀粉酶能将淀粉分解为麦芽糖,滴加碘液不变蓝。 (4)深化探究问题: ①实验过程中为什么要用37 ℃的温水为试管保温 ②请实验不成功的小组,分析不成功的原因。 师生交流总结:①酶的作用受温度的影响。②实验失败的原因:温度没有掌握好;唾液的量太少;水浴时间短等。 3.教师提出:有的人吃饭喜欢细嚼慢咽,而有的人吃饭喜欢狼吞虎咽,你认为哪种进食方式比较科学 为什么 师生交流后总结:细嚼慢咽的进食方式比较科学。 因为这样可以使食物在口腔内被充分磨碎,并与唾液充分混合,有助于口腔进行机械性消化,并能对淀粉进行初步化学性消化。同时还可以减轻胃肠的负担。 4.教师提出:食物在口腔内是如何进行消化的 师生交流总结:食物在口腔内磨碎,并在唾液淀粉酶的作用下,一部分淀粉被分解为麦芽糖。 5.播放食物的消化过程视频,思考:食物在胃、小肠中是如何被分解的 6.师生交流总结:食物中的蛋白质在胃中被初步分解,淀粉和脂肪则不能被分解。在小肠中,胆汁能将脂肪乳化为脂肪微粒,在肠液和胰液的作用下,淀粉、蛋白质和脂肪被分解为葡萄糖、氨基酸和脂肪酸等小分子物质。 7.在交流的基础上完成表格填写: 项目淀粉蛋白质脂肪初始消化部位口腔胃小肠参与的消化液唾液胃液胆汁初步产物麦芽糖初步消化 产物(多肽)脂肪微粒彻底消化部位小肠小肠小肠参与的消化液肠液、胰液肠液、胰液肠液、胰液最终产物葡萄糖氨基酸脂肪酸等

8.引导学生总结三大有机物的消化表达式,帮助学生理解记忆。 9.从三大有机物的消化最终产物入手,引导学生总结消化的概念。 师生交流总结消化的概念和消化方式。 学生分组讨论: 1号试管馒头碎屑与唾液充分混合,唾液将淀粉分解成了麦芽糖,所以滴加碘液后不变蓝色;2号试管内是馒头碎屑、清水,清水中没有唾液淀粉酶,对馒头中的淀粉无分解作用,所以淀粉没有变化,滴加碘液后变蓝色。 学生分组讨论交流。 学生尝试回答。 学生带着问题去观看食物的消化过程视频,理解抽象的消化过程。 学生思考回答,填写表格。 学生对三种有机物的消化用表达式的形式进行总结。 学生尝试用自己的语言总结消化的概念。 将抽象的知识形象化,将本节的难点化难为易,学生容易掌握。 学生通过填写表格,总结表达式的构建,提高了知识的梳理能力。 通过图片和消化后的物质,让学生解读消化的概念,强化了生物的概念教学。

三、课堂总结 盘点收获 通过本节课的学习,我们了解了消化系统的组成,通过探究活动,理解了消化系统将食物消化成小分子物质的过程,明确了消化的概念和消化的方式。 学生梳理本节课的知识点。 构建知识体系,形成知识网络。培养学生的归纳总结能力。

四、巩固运用 拓展提升 分析三大营养物质在消化道中各部位被消化的程度曲线图,解答问题。 思考:(1)C和D分别代表的是什么结构 (2)图中哪一条曲线表示脂肪的消化过程 (3)D中含有哪些消化液 学生思考、讨论、纠正答案: (1)胃、小肠。 (2)Y曲线。 (3)D中含有胆汁、肠液和胰液。 学以致用,巩固提升,加深对知识点的理解和应用。

第二节 消化和吸收是消化系统的主要功能

第1课时 食物的消化在消化系统中完成

一、消化系统由消化道和消化腺组成

1.消化道:口腔→咽→食管→胃→小肠→大肠→肛门

2.消化腺

二、消化系统将食物消化成小分子物质

1.探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用

2.食物在胃中的消化

3.食物在小肠中的消化

通过本节的教学实践,我深深地感受到新课程理念的先进性、科学性和可行性。新的教学理念要求,在教学过程中,要使学生变“要我学”为“我要学”,使学生真正成为学习的主体。课堂教学设计应力求保证学生学习的主体地位,使学生在教师的启发引导下,充分调动自己的感官,积极思考,大胆想象,并通过相互讨论,合作交流,设计出自己的探究方案,充分感受人人都是学习的主人。

1.通过阐明消化系统由消化道和消化腺组成,理解各器官结构与消化、吸收功能相适应。

2.通过分析资料和实验数据,归纳不同营养物质在人体内消化的起始部位、过程及最终产物,培养归纳与概括能力。

3.通过探究唾液对淀粉的消化作用,培养学生的实验设计与操作能力。

重点:1.举例说出人体消化道和消化腺的名称及作用。

2.探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用。

难点:1.描述人体消化系统的组成及形态、结构特点。

2.探究活动的组织实施及如何减小实验的误差。

教师活动 学生活动 设计意图

一、创设情境 导入新课 常言道:“人是铁,饭是钢。”但是,我们每天吃的食物,要经过一系列复杂的过程,才能为人体提供营养物质。人体中担当这个重任的“食品加工总厂”就是消化系统,其精妙的设备能够高效率地完成这一任务。 联想进餐的愉悦,进一步探求美食的消化、吸收的旅程。 用生活中的俗语引入,激发学生求知、探究的欲望。

二、问题引导 探究新知 (一)消化系统由消化道和消化腺组成 1.消化系统有两大“食品加工分厂”,分别是“消化道分厂”和“消化腺分厂”,出示人体消化系统结构图,请学生指认消化道各器官。 学生回答消化道各器官的名称。 通过活动设计,让学生充分参与课堂活动,营造良好的课堂氛围,提高学生的学习积极性。

2.进行“角色扮演”活动,请七位同学分别扮演不同的消化器官,进行自我介绍。其他学生认真观看,提出问题。对学生的表演进行评价。 3.“消化道分厂”的规模相当宏大,是消化食物和吸收营养物质的场所,你能说出消化道所包括的器官吗 你能说出食物消化的途径吗 4.出示问题:(1)消化道的“窗口”是哪部分 (2)最膨大的部位是哪部分 (3)最长的部位是哪部分 (4)尝试指出自己的胃、小肠和肝脏的位置。 5.师生交流:起始口,末端肛,盘曲细长是小肠,左上是胃,右上是肝,胰腺位于胃下面。 6.教师提出:“消化腺分厂”——消化腺虽然没有消化道宏大,但作用不小。消化腺能分泌消化液(含消化酶),消化食物。人体有哪些消化腺,有什么样的功能呢 7.展示人体消化系统结构图,让学生指认各消化腺,并尝试说出各消化腺能分泌什么消化液 8.如果我们把人体的消化腺分为两类 如何划分 学生回答,教师指正总结: (二)消化系统将食物消化成小分子物质 1.我们的主食是馒头或米饭,大块、较干的馒头进入口腔,不仅会变小,而且会变得湿润。慢慢咀嚼还会感觉馒头变甜了。 设疑:馒头的主要成分是什么 在口腔内发生了哪些变化 哪种变化可能有新物质生成,让你觉得甜 2.探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用 (1)教师巡回指导,纠正不规范的操作。教师指导取唾液的方法。 ①取新鲜的馒头,切成大小相同的4块,用小刀细细切碎两块。 ②用清水将口腔漱净,将舌尖抵在下颌门齿的内下方,做咀嚼动作。3分钟后,将烧杯靠在下唇的边缘,使唾液沿着下唇流入烧杯中。 (2)实验后,分组讨论实验现象及结论。 学生表演。 学生尝试回答:口腔→咽→食管→胃→小肠→大肠→肛门。 师生交流互动: (1)消化道的起始部分是口腔,是消化道的“窗口”。(2)消化系统中最膨大的部位是胃。 (3)消化系统中最长的部分是小肠。(4)胃位于腹腔的左上部;小肠盘曲在腹腔中;肝脏位于腹腔的右上部。 学生观看图片,尝试回答:唾液腺能够分泌唾液,胃腺能够分泌胃液,肝能够分泌胆汁,胰腺能够分泌胰液,肠腺能够分泌肠液。 学生尝试分类。 学生回忆生活经验: 馒头在口腔中,经过牙齿的咀嚼、舌的搅拌,与唾液混合,细细品尝,馒头越嚼越甜! 学生思考回答: 馒头的主要成分是淀粉,淀粉没有甜味。经过牙齿的咀嚼,馒头会变小、变碎。唾液腺分泌唾液,通过舌的搅拌,唾液与食物充分混合。 明确环节,熟悉步骤。 分组实验,规范操作。 通过活动设计,让学生充分参与课堂活动,营造良好的课堂氛围,提高学生的学习积极性。 通过直观课件,再现动态生理过程,变抽象为具体形象,进一步质疑,激发学生的探究欲望。 展示消化腺的种类,使知识条理清楚,便于记忆;既增加知识的连接性,又能拓展知识,增强学生的兴趣,并为学习食物的消化过程做好铺垫。 通过实验结果的比较分析,在对比和交流中学会反思。完善自己的实验方案。对实验知识性目标的归纳、强调,有利于学生建立完整的知识体系。

(3)师生交流后得出:唾液中的唾液淀粉酶能将淀粉分解为麦芽糖,滴加碘液不变蓝。 (4)深化探究问题: ①实验过程中为什么要用37 ℃的温水为试管保温 ②请实验不成功的小组,分析不成功的原因。 师生交流总结:①酶的作用受温度的影响。②实验失败的原因:温度没有掌握好;唾液的量太少;水浴时间短等。 3.教师提出:有的人吃饭喜欢细嚼慢咽,而有的人吃饭喜欢狼吞虎咽,你认为哪种进食方式比较科学 为什么 师生交流后总结:细嚼慢咽的进食方式比较科学。 因为这样可以使食物在口腔内被充分磨碎,并与唾液充分混合,有助于口腔进行机械性消化,并能对淀粉进行初步化学性消化。同时还可以减轻胃肠的负担。 4.教师提出:食物在口腔内是如何进行消化的 师生交流总结:食物在口腔内磨碎,并在唾液淀粉酶的作用下,一部分淀粉被分解为麦芽糖。 5.播放食物的消化过程视频,思考:食物在胃、小肠中是如何被分解的 6.师生交流总结:食物中的蛋白质在胃中被初步分解,淀粉和脂肪则不能被分解。在小肠中,胆汁能将脂肪乳化为脂肪微粒,在肠液和胰液的作用下,淀粉、蛋白质和脂肪被分解为葡萄糖、氨基酸和脂肪酸等小分子物质。 7.在交流的基础上完成表格填写: 项目淀粉蛋白质脂肪初始消化部位口腔胃小肠参与的消化液唾液胃液胆汁初步产物麦芽糖初步消化 产物(多肽)脂肪微粒彻底消化部位小肠小肠小肠参与的消化液肠液、胰液肠液、胰液肠液、胰液最终产物葡萄糖氨基酸脂肪酸等

8.引导学生总结三大有机物的消化表达式,帮助学生理解记忆。 9.从三大有机物的消化最终产物入手,引导学生总结消化的概念。 师生交流总结消化的概念和消化方式。 学生分组讨论: 1号试管馒头碎屑与唾液充分混合,唾液将淀粉分解成了麦芽糖,所以滴加碘液后不变蓝色;2号试管内是馒头碎屑、清水,清水中没有唾液淀粉酶,对馒头中的淀粉无分解作用,所以淀粉没有变化,滴加碘液后变蓝色。 学生分组讨论交流。 学生尝试回答。 学生带着问题去观看食物的消化过程视频,理解抽象的消化过程。 学生思考回答,填写表格。 学生对三种有机物的消化用表达式的形式进行总结。 学生尝试用自己的语言总结消化的概念。 将抽象的知识形象化,将本节的难点化难为易,学生容易掌握。 学生通过填写表格,总结表达式的构建,提高了知识的梳理能力。 通过图片和消化后的物质,让学生解读消化的概念,强化了生物的概念教学。

三、课堂总结 盘点收获 通过本节课的学习,我们了解了消化系统的组成,通过探究活动,理解了消化系统将食物消化成小分子物质的过程,明确了消化的概念和消化的方式。 学生梳理本节课的知识点。 构建知识体系,形成知识网络。培养学生的归纳总结能力。

四、巩固运用 拓展提升 分析三大营养物质在消化道中各部位被消化的程度曲线图,解答问题。 思考:(1)C和D分别代表的是什么结构 (2)图中哪一条曲线表示脂肪的消化过程 (3)D中含有哪些消化液 学生思考、讨论、纠正答案: (1)胃、小肠。 (2)Y曲线。 (3)D中含有胆汁、肠液和胰液。 学以致用,巩固提升,加深对知识点的理解和应用。

第二节 消化和吸收是消化系统的主要功能

第1课时 食物的消化在消化系统中完成

一、消化系统由消化道和消化腺组成

1.消化道:口腔→咽→食管→胃→小肠→大肠→肛门

2.消化腺

二、消化系统将食物消化成小分子物质

1.探究唾液淀粉酶对淀粉的消化作用

2.食物在胃中的消化

3.食物在小肠中的消化

通过本节的教学实践,我深深地感受到新课程理念的先进性、科学性和可行性。新的教学理念要求,在教学过程中,要使学生变“要我学”为“我要学”,使学生真正成为学习的主体。课堂教学设计应力求保证学生学习的主体地位,使学生在教师的启发引导下,充分调动自己的感官,积极思考,大胆想象,并通过相互讨论,合作交流,设计出自己的探究方案,充分感受人人都是学习的主人。

同课章节目录