5.3.3 血液循环是物质运输的途径教学设计(表格式) 2025-2026学年生物学济南版八年级上册

文档属性

| 名称 | 5.3.3 血液循环是物质运输的途径教学设计(表格式) 2025-2026学年生物学济南版八年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 98.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-15 10:55:28 | ||

图片预览

文档简介

第三节 血液循环是物质运输的途径

1.通过分析体循环和肺循环的过程,归纳出血液在心脏和血管中的流动方向、成分变化规律,培养学生的科学思维能力。

2.理解在物质运输途径中,氧气和营养物质随血液运输到组织细胞,参与细胞的呼吸作用,释放能量,同时二氧化碳等代谢废物被运输排出,构建物质与能量观。

3.通过学习血压与脉搏的相关知识,形成正确的健康观。

重点:血液循环的途径及血液循环过程中血液成分的变化。

难点:血液循环过程中血液成分的变化。

教师活动 学生活动 设计意图

一、创设情境 导入新课 出示输液图示,提出:患肺炎的人需要静脉注射消炎药,药物注射到了血管,为什么能够治疗肺部炎症呢 学生思考、作出猜测。 情境问题设计,大胆猜想,激发学生学习兴趣。

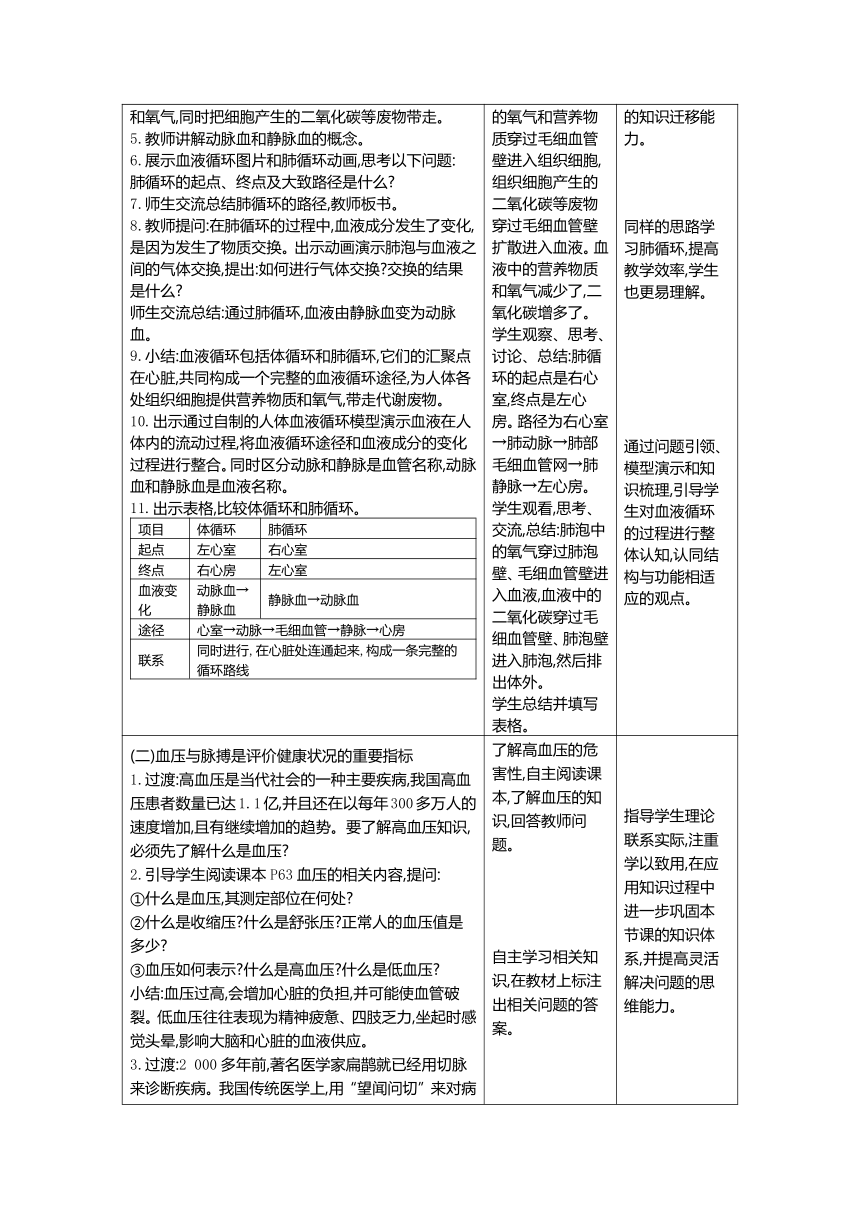

二、问题引导 探究新知 (一)血液循环包括体循环和肺循环 1.将学生每4人分成一个小组,每组领取一张作业纸(纸上设计出血液循环模式图,不标名称),让学生通过讨论、思考,在作业纸上标出心脏和血管的名称,并用箭头标出血液流动的方向,在作业纸最下方试写出血液循环的途径。 展示学生学习的成果,教师进行科学评价。 2.出示“血液循环途径示意图”,思考:血液循环分为哪两部分 左心室和右心室的血液将会流向何处 3.再次展示血液循环图片和体循环视频,思考以下问题: 体循环的起点、终点及大致路径是什么 师生交流总结体循环的路径(教师板书),同时强调:起点是心室的原因是心室收缩,把血液压入动脉,而静脉把血液送回心房,故心房是血液循环的终点。 4.教师提问:在体循环的过程中,血液成分发生了变化,是因为发生了物质交换。接着出示动画演示血液与组织细胞之间的物质交换,提出:如何进行物质交换 交换的结果是什么 师生交流总结:通过体循环为组织细胞送去营养物质和氧气,同时把细胞产生的二氧化碳等废物带走。 5.教师讲解动脉血和静脉血的概念。 6.展示血液循环图片和肺循环动画,思考以下问题: 肺循环的起点、终点及大致路径是什么 7.师生交流总结肺循环的路径,教师板书。 8.教师提问:在肺循环的过程中,血液成分发生了变化,是因为发生了物质交换。出示动画演示肺泡与血液之间的气体交换,提出:如何进行气体交换 交换的结果是什么 师生交流总结:通过肺循环,血液由静脉血变为动脉血。 9.小结:血液循环包括体循环和肺循环,它们的汇聚点在心脏,共同构成一个完整的血液循环途径,为人体各处组织细胞提供营养物质和氧气,带走代谢废物。 10.出示通过自制的人体血液循环模型演示血液在人体内的流动过程,将血液循环途径和血液成分的变化过程进行整合。同时区分动脉和静脉是血管名称,动脉血和静脉血是血液名称。 11.出示表格,比较体循环和肺循环。 项目体循环肺循环起点左心室右心室终点右心房左心室血液变化动脉血→静脉血静脉血→动脉血途径心室→动脉→毛细血管→静脉→心房联系同时进行,在心脏处连通起来,构成一条完整的循环路线

学生在作业纸上标出心脏和血管的名称,并用箭头标出血液流动方向。 学生尝试划分:体循环和肺循环的途径。 学生观看、思考、讨论、总结:体循环的起点是左心室,终点是右心房。路径为左心室→主动脉→各级动脉→身体各部分的毛细血管网→各级静脉→上、下腔静脉→右心房。 学生观看,思考、交流,总结:血液中的氧气和营养物质穿过毛细血管壁进入组织细胞,组织细胞产生的二氧化碳等废物穿过毛细血管壁扩散进入血液。血液中的营养物质和氧气减少了,二氧化碳增多了。 学生观察、思考、讨论、总结:肺循环的起点是右心室,终点是左心房。路径为右心室→肺动脉→肺部毛细血管网→肺静脉→左心房。 学生观看,思考、交流,总结:肺泡中的氧气穿过肺泡壁、毛细血管壁进入血液,血液中的二氧化碳穿过毛细血管壁、肺泡壁进入肺泡,然后排出体外。 学生总结并填写表格。 通过学生互动,很容易激起学生的学习兴趣和探究的愿望,也培养了他们合作探究、自主学习的意识。 感受体循环过程及血液流动方向,将抽象思维转化成具体动态图像。通过举例,锻炼学生的知识迁移能力。 同样的思路学习肺循环,提高教学效率,学生也更易理解。 通过问题引领、模型演示和知识梳理,引导学生对血液循环的过程进行整体认知,认同结构与功能相适应的观点。

(二)血压与脉搏是评价健康状况的重要指标 1.过渡:高血压是当代社会的一种主要疾病,我国高血压患者数量已达1.1亿,并且还在以每年300多万人的速度增加,且有继续增加的趋势。要了解高血压知识,必须先了解什么是血压 2.引导学生阅读课本P63血压的相关内容,提问: ①什么是血压,其测定部位在何处 ②什么是收缩压 什么是舒张压 正常人的血压值是多少 ③血压如何表示 什么是高血压 什么是低血压 小结:血压过高,会增加心脏的负担,并可能使血管破裂。低血压往往表现为精神疲惫、四肢乏力,坐起时感觉头晕,影响大脑和心脏的血液供应。 3.过渡:2 000多年前,著名医学家扁鹊就已经用切脉来诊断疾病。我国传统医学上,用“望闻问切”来对病情进行诊断。其中“切”就是切脉。引导学生自主学习课本P63关于脉搏的知识,解决以下问题: ①什么是脉搏 在何处测得 ②脉搏是怎么形成的 ③脉搏的次数与心跳次数有什么关系 小结:脉搏能反映身体机能状态,人体每分钟的脉搏次数,通常与心率是一致的。 了解高血压的危害性,自主阅读课本,了解血压的知识,回答教师问题。 自主学习相关知识,在教材上标注出相关问题的答案。 自主学习相关知识,在教材上标注出相关问题的答案。 指导学生理论联系实际,注重学以致用,在应用知识过程中进一步巩固本节课的知识体系,并提高灵活解决问题的思维能力。

三、课堂总结 盘点收获 通过本节课的学习,我们知道了体循环和肺循环的途径、血液变化及血液循环的意义,还了解了血压和脉搏是评价健康状况的重要指标。 学生小组内总结、归纳,全班交流补充。 归纳记忆课堂知识点。

四、巩固运用 拓展提升 某人患有肠炎,在手背进行静脉注射,药物最少需要经过心脏几次才能到达病灶 学生思考回答:在手背进行静脉注射,药物进入血液后,经上腔静脉→右心房→右心室(心脏)→肺动脉→肺部毛细血管网→肺静脉→左心房→左心室(心脏)→主动脉→腹部动脉→小肠毛细血管(病灶处)。药物最少经过心脏2次。 学以致用,深化知识,激发学生的学习兴趣。

第三节 血液循环是物质运输的途径

一、血液循环包括体循环和肺循环

二、血压与脉搏是评价健康状况的重要指标

在教学中采用多媒体等现代化教学手段,变静为动,化难为易,较好地突出重点,突破难点,能不断激发学生的好奇心,在任务驱动下,学生主动观察,积极思考,发展智力,形成能力,顺利完成本节教学任务。

1.通过分析体循环和肺循环的过程,归纳出血液在心脏和血管中的流动方向、成分变化规律,培养学生的科学思维能力。

2.理解在物质运输途径中,氧气和营养物质随血液运输到组织细胞,参与细胞的呼吸作用,释放能量,同时二氧化碳等代谢废物被运输排出,构建物质与能量观。

3.通过学习血压与脉搏的相关知识,形成正确的健康观。

重点:血液循环的途径及血液循环过程中血液成分的变化。

难点:血液循环过程中血液成分的变化。

教师活动 学生活动 设计意图

一、创设情境 导入新课 出示输液图示,提出:患肺炎的人需要静脉注射消炎药,药物注射到了血管,为什么能够治疗肺部炎症呢 学生思考、作出猜测。 情境问题设计,大胆猜想,激发学生学习兴趣。

二、问题引导 探究新知 (一)血液循环包括体循环和肺循环 1.将学生每4人分成一个小组,每组领取一张作业纸(纸上设计出血液循环模式图,不标名称),让学生通过讨论、思考,在作业纸上标出心脏和血管的名称,并用箭头标出血液流动的方向,在作业纸最下方试写出血液循环的途径。 展示学生学习的成果,教师进行科学评价。 2.出示“血液循环途径示意图”,思考:血液循环分为哪两部分 左心室和右心室的血液将会流向何处 3.再次展示血液循环图片和体循环视频,思考以下问题: 体循环的起点、终点及大致路径是什么 师生交流总结体循环的路径(教师板书),同时强调:起点是心室的原因是心室收缩,把血液压入动脉,而静脉把血液送回心房,故心房是血液循环的终点。 4.教师提问:在体循环的过程中,血液成分发生了变化,是因为发生了物质交换。接着出示动画演示血液与组织细胞之间的物质交换,提出:如何进行物质交换 交换的结果是什么 师生交流总结:通过体循环为组织细胞送去营养物质和氧气,同时把细胞产生的二氧化碳等废物带走。 5.教师讲解动脉血和静脉血的概念。 6.展示血液循环图片和肺循环动画,思考以下问题: 肺循环的起点、终点及大致路径是什么 7.师生交流总结肺循环的路径,教师板书。 8.教师提问:在肺循环的过程中,血液成分发生了变化,是因为发生了物质交换。出示动画演示肺泡与血液之间的气体交换,提出:如何进行气体交换 交换的结果是什么 师生交流总结:通过肺循环,血液由静脉血变为动脉血。 9.小结:血液循环包括体循环和肺循环,它们的汇聚点在心脏,共同构成一个完整的血液循环途径,为人体各处组织细胞提供营养物质和氧气,带走代谢废物。 10.出示通过自制的人体血液循环模型演示血液在人体内的流动过程,将血液循环途径和血液成分的变化过程进行整合。同时区分动脉和静脉是血管名称,动脉血和静脉血是血液名称。 11.出示表格,比较体循环和肺循环。 项目体循环肺循环起点左心室右心室终点右心房左心室血液变化动脉血→静脉血静脉血→动脉血途径心室→动脉→毛细血管→静脉→心房联系同时进行,在心脏处连通起来,构成一条完整的循环路线

学生在作业纸上标出心脏和血管的名称,并用箭头标出血液流动方向。 学生尝试划分:体循环和肺循环的途径。 学生观看、思考、讨论、总结:体循环的起点是左心室,终点是右心房。路径为左心室→主动脉→各级动脉→身体各部分的毛细血管网→各级静脉→上、下腔静脉→右心房。 学生观看,思考、交流,总结:血液中的氧气和营养物质穿过毛细血管壁进入组织细胞,组织细胞产生的二氧化碳等废物穿过毛细血管壁扩散进入血液。血液中的营养物质和氧气减少了,二氧化碳增多了。 学生观察、思考、讨论、总结:肺循环的起点是右心室,终点是左心房。路径为右心室→肺动脉→肺部毛细血管网→肺静脉→左心房。 学生观看,思考、交流,总结:肺泡中的氧气穿过肺泡壁、毛细血管壁进入血液,血液中的二氧化碳穿过毛细血管壁、肺泡壁进入肺泡,然后排出体外。 学生总结并填写表格。 通过学生互动,很容易激起学生的学习兴趣和探究的愿望,也培养了他们合作探究、自主学习的意识。 感受体循环过程及血液流动方向,将抽象思维转化成具体动态图像。通过举例,锻炼学生的知识迁移能力。 同样的思路学习肺循环,提高教学效率,学生也更易理解。 通过问题引领、模型演示和知识梳理,引导学生对血液循环的过程进行整体认知,认同结构与功能相适应的观点。

(二)血压与脉搏是评价健康状况的重要指标 1.过渡:高血压是当代社会的一种主要疾病,我国高血压患者数量已达1.1亿,并且还在以每年300多万人的速度增加,且有继续增加的趋势。要了解高血压知识,必须先了解什么是血压 2.引导学生阅读课本P63血压的相关内容,提问: ①什么是血压,其测定部位在何处 ②什么是收缩压 什么是舒张压 正常人的血压值是多少 ③血压如何表示 什么是高血压 什么是低血压 小结:血压过高,会增加心脏的负担,并可能使血管破裂。低血压往往表现为精神疲惫、四肢乏力,坐起时感觉头晕,影响大脑和心脏的血液供应。 3.过渡:2 000多年前,著名医学家扁鹊就已经用切脉来诊断疾病。我国传统医学上,用“望闻问切”来对病情进行诊断。其中“切”就是切脉。引导学生自主学习课本P63关于脉搏的知识,解决以下问题: ①什么是脉搏 在何处测得 ②脉搏是怎么形成的 ③脉搏的次数与心跳次数有什么关系 小结:脉搏能反映身体机能状态,人体每分钟的脉搏次数,通常与心率是一致的。 了解高血压的危害性,自主阅读课本,了解血压的知识,回答教师问题。 自主学习相关知识,在教材上标注出相关问题的答案。 自主学习相关知识,在教材上标注出相关问题的答案。 指导学生理论联系实际,注重学以致用,在应用知识过程中进一步巩固本节课的知识体系,并提高灵活解决问题的思维能力。

三、课堂总结 盘点收获 通过本节课的学习,我们知道了体循环和肺循环的途径、血液变化及血液循环的意义,还了解了血压和脉搏是评价健康状况的重要指标。 学生小组内总结、归纳,全班交流补充。 归纳记忆课堂知识点。

四、巩固运用 拓展提升 某人患有肠炎,在手背进行静脉注射,药物最少需要经过心脏几次才能到达病灶 学生思考回答:在手背进行静脉注射,药物进入血液后,经上腔静脉→右心房→右心室(心脏)→肺动脉→肺部毛细血管网→肺静脉→左心房→左心室(心脏)→主动脉→腹部动脉→小肠毛细血管(病灶处)。药物最少经过心脏2次。 学以致用,深化知识,激发学生的学习兴趣。

第三节 血液循环是物质运输的途径

一、血液循环包括体循环和肺循环

二、血压与脉搏是评价健康状况的重要指标

在教学中采用多媒体等现代化教学手段,变静为动,化难为易,较好地突出重点,突破难点,能不断激发学生的好奇心,在任务驱动下,学生主动观察,积极思考,发展智力,形成能力,顺利完成本节教学任务。

同课章节目录