2.3神经冲动的产生与传导(预习衔接.含解析)2025-2026学年高二上学期生物选择性必修1人教版(2019)

文档属性

| 名称 | 2.3神经冲动的产生与传导(预习衔接.含解析)2025-2026学年高二上学期生物选择性必修1人教版(2019) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 624.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-07-20 07:21:10 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

新课预习衔接 神经冲动的产生与传导

一.选择题(共12小题)

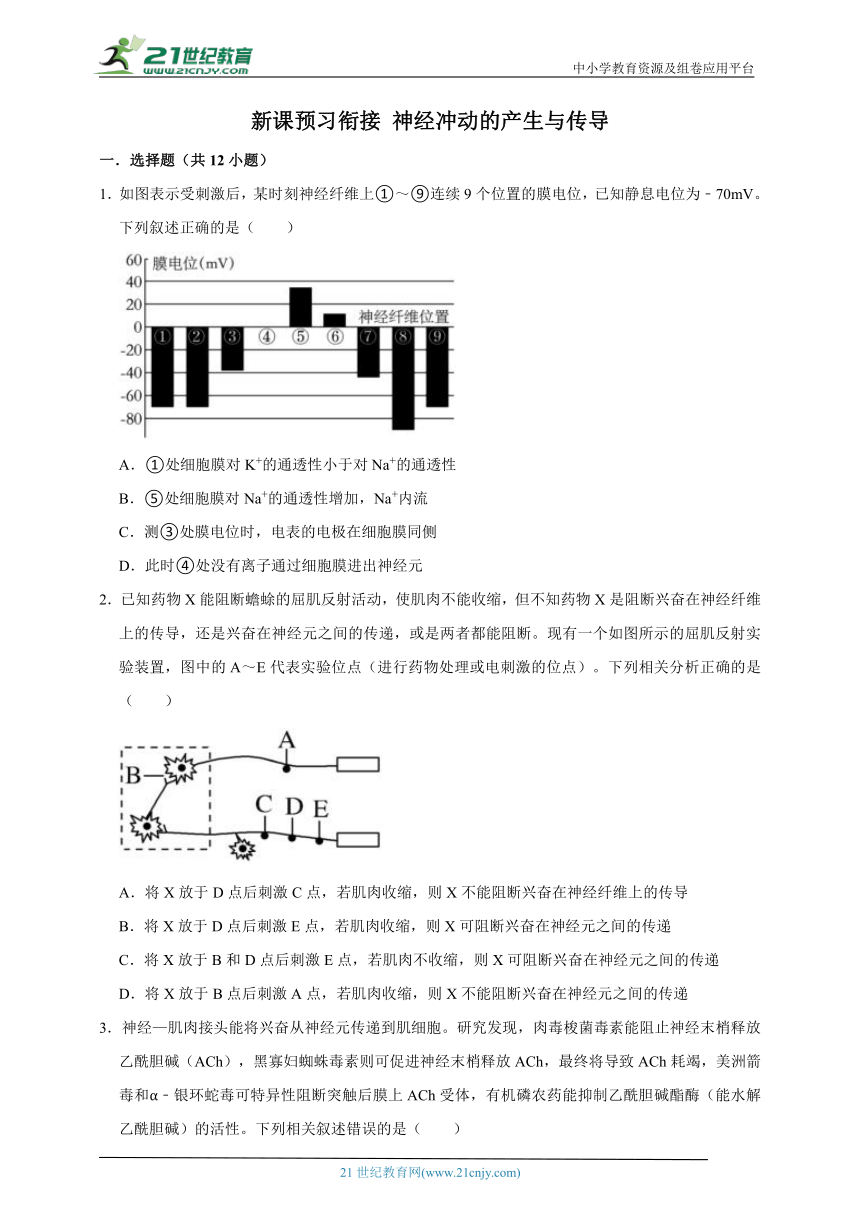

1.如图表示受刺激后,某时刻神经纤维上①~⑨连续9个位置的膜电位,已知静息电位为﹣70mV。下列叙述正确的是( )

A.①处细胞膜对K+的通透性小于对Na+的通透性

B.⑤处细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流

C.测③处膜电位时,电表的电极在细胞膜同侧

D.此时④处没有离子通过细胞膜进出神经元

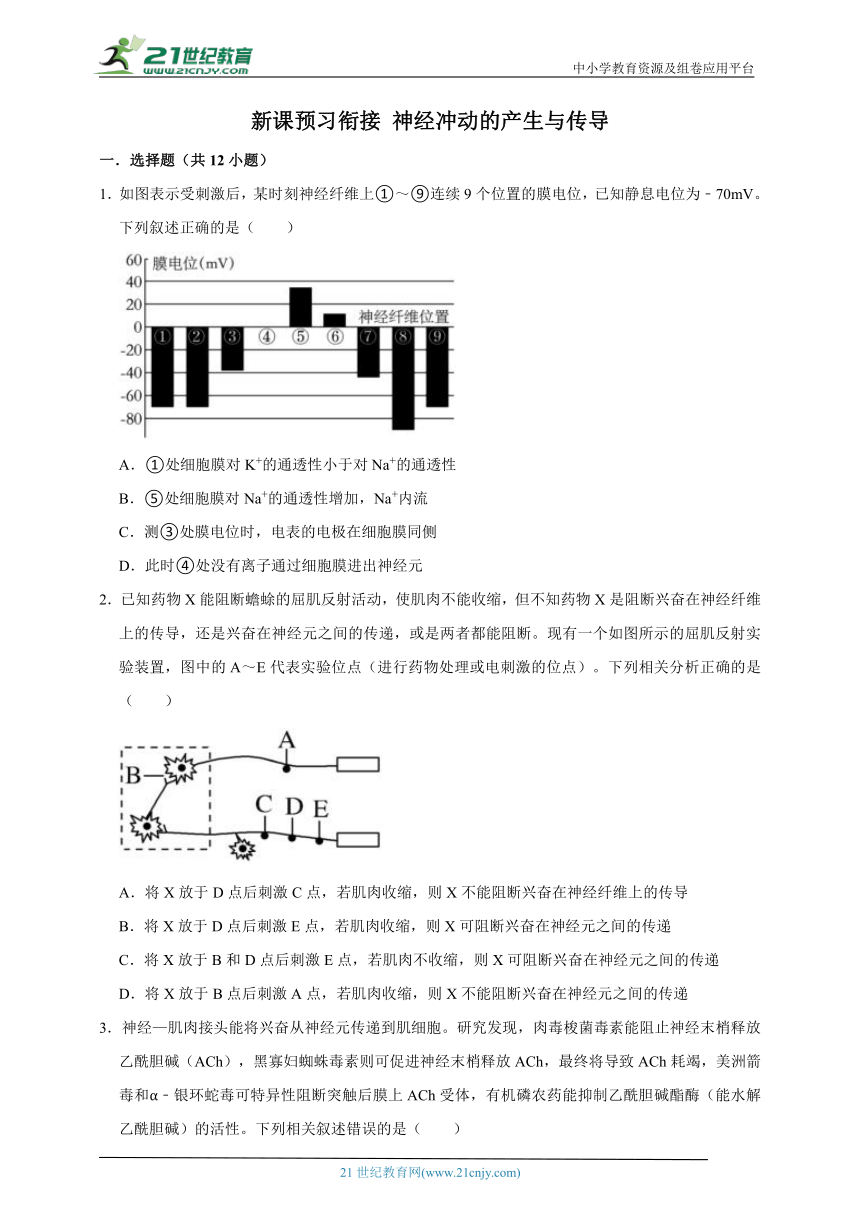

2.已知药物X能阻断蟾蜍的屈肌反射活动,使肌肉不能收缩,但不知药物X是阻断兴奋在神经纤维上的传导,还是兴奋在神经元之间的传递,或是两者都能阻断。现有一个如图所示的屈肌反射实验装置,图中的A~E代表实验位点(进行药物处理或电刺激的位点)。下列相关分析正确的是( )

A.将X放于D点后刺激C点,若肌肉收缩,则X不能阻断兴奋在神经纤维上的传导

B.将X放于D点后刺激E点,若肌肉收缩,则X可阻断兴奋在神经元之间的传递

C.将X放于B和D点后刺激E点,若肌肉不收缩,则X可阻断兴奋在神经元之间的传递

D.将X放于B点后刺激A点,若肌肉收缩,则X不能阻断兴奋在神经元之间的传递

3.神经—肌肉接头能将兴奋从神经元传递到肌细胞。研究发现,肉毒梭菌毒素能阻止神经末梢释放乙酰胆碱(ACh),黑寡妇蜘蛛毒素则可促进神经末梢释放ACh,最终将导致ACh耗竭,美洲箭毒和α﹣银环蛇毒可特异性阻断突触后膜上ACh受体,有机磷农药能抑制乙酰胆碱酯酶(能水解乙酰胆碱)的活性。下列相关叙述错误的是( )

A.兴奋在神经—肌肉接头处发生的是电信号→化学信号→电信号的转变

B.黑寡妇蜘蛛毒素和肉毒梭菌毒素持续作用后,最终均可导致肌细胞不能收缩

C.美洲箭毒和α﹣银环蛇毒都能够阻断ACh进入突触后细胞发挥作用

D.有机磷农药使乙酰胆碱不能及时被水解,进而引起肌肉持续收缩

4.神经纤维某部位受到刺激时,其细胞膜两侧的电位变化情况是( )

A.①→④ B.②→③ C.④→① D.③→②

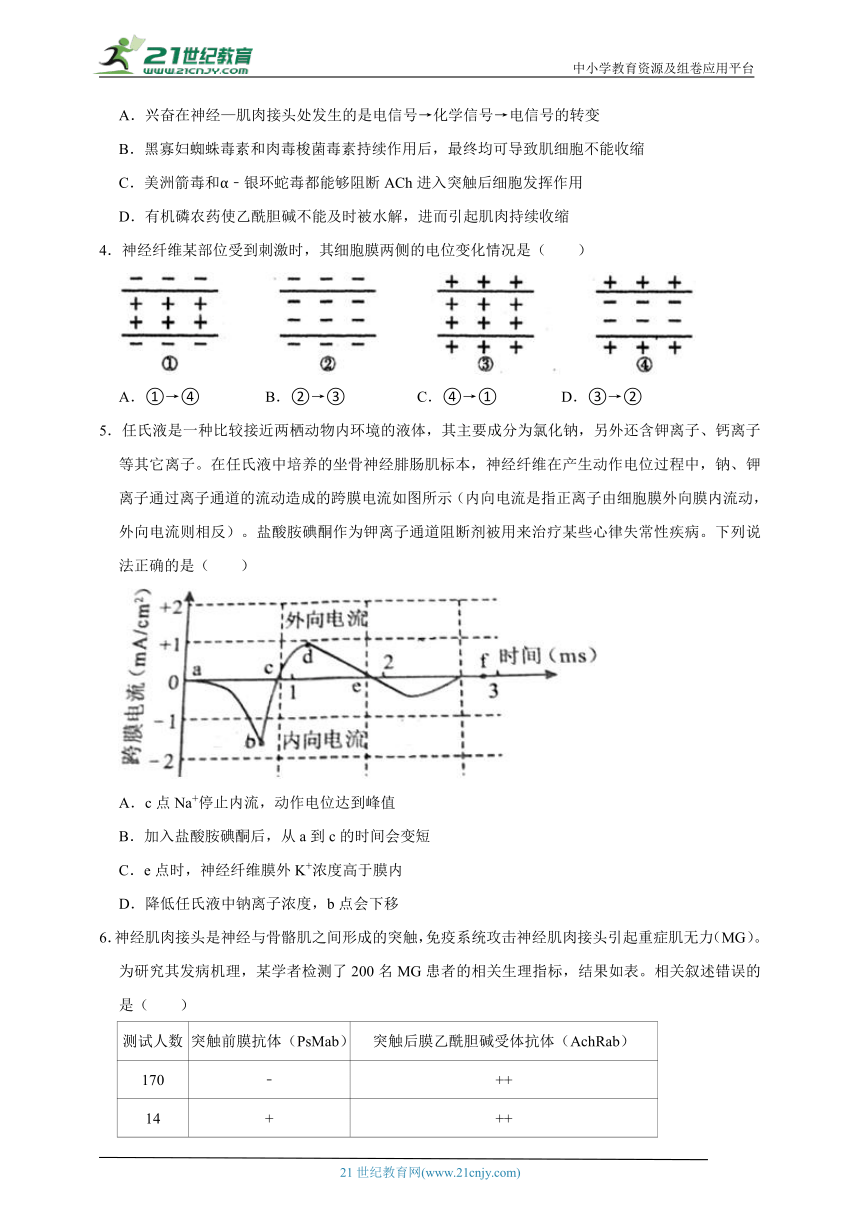

5.任氏液是一种比较接近两栖动物内环境的液体,其主要成分为氯化钠,另外还含钾离子、钙离子等其它离子。在任氏液中培养的坐骨神经腓肠肌标本,神经纤维在产生动作电位过程中,钠、钾离子通过离子通道的流动造成的跨膜电流如图所示(内向电流是指正离子由细胞膜外向膜内流动,外向电流则相反)。盐酸胺碘酮作为钾离子通道阻断剂被用来治疗某些心律失常性疾病。下列说法正确的是( )

A.c点Na+停止内流,动作电位达到峰值

B.加入盐酸胺碘酮后,从a到c的时间会变短

C.e点时,神经纤维膜外K+浓度高于膜内

D.降低任氏液中钠离子浓度,b点会下移

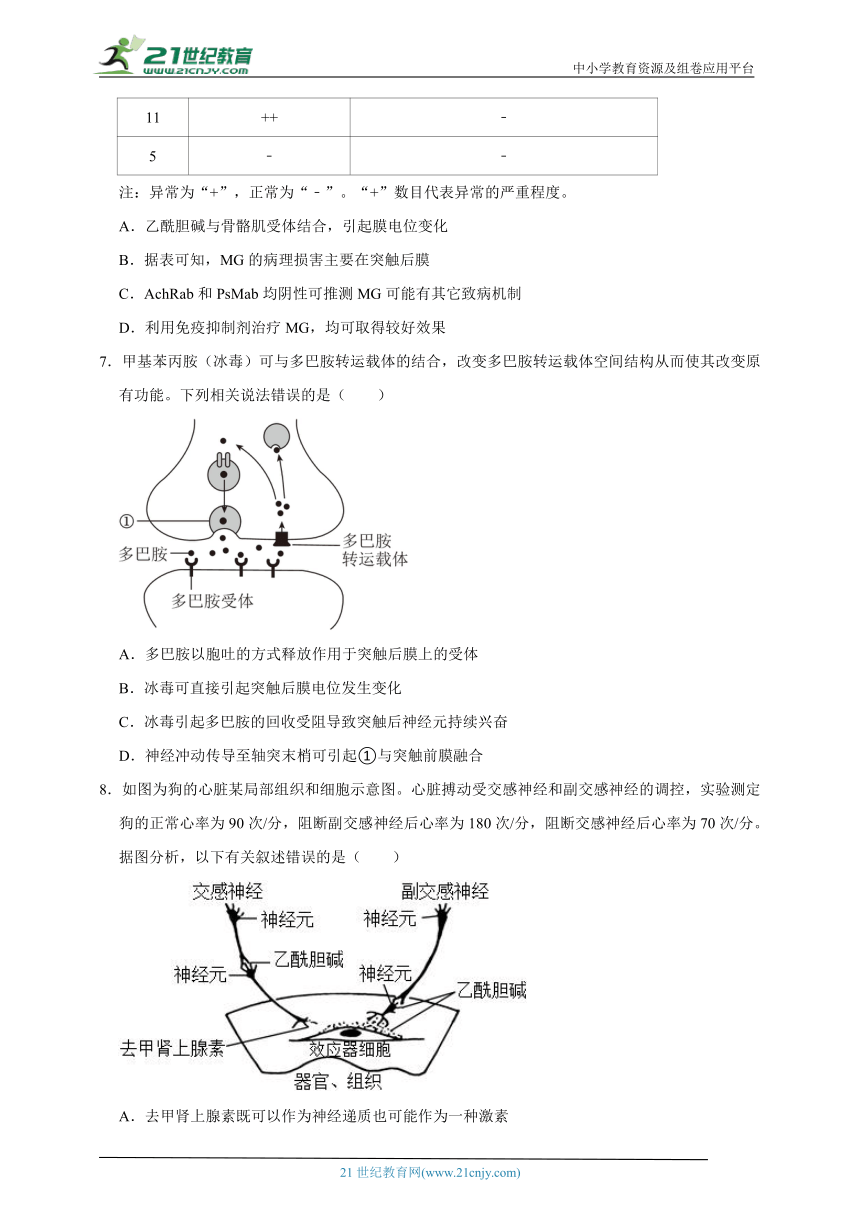

6.神经肌肉接头是神经与骨骼肌之间形成的突触,免疫系统攻击神经肌肉接头引起重症肌无力(MG)。为研究其发病机理,某学者检测了200名MG患者的相关生理指标,结果如表。相关叙述错误的是( )

测试人数 突触前膜抗体(PsMab) 突触后膜乙酰胆碱受体抗体(AchRab)

170 ﹣ ++

14 + ++

11 ++ ﹣

5 ﹣ ﹣

注:异常为“+”,正常为“﹣”。“+”数目代表异常的严重程度。

A.乙酰胆碱与骨骼肌受体结合,引起膜电位变化

B.据表可知,MG的病理损害主要在突触后膜

C.AchRab和PsMab均阴性可推测MG可能有其它致病机制

D.利用免疫抑制剂治疗MG,均可取得较好效果

7.甲基苯丙胺(冰毒)可与多巴胺转运载体的结合,改变多巴胺转运载体空间结构从而使其改变原有功能。下列相关说法错误的是( )

A.多巴胺以胞吐的方式释放作用于突触后膜上的受体

B.冰毒可直接引起突触后膜电位发生变化

C.冰毒引起多巴胺的回收受阻导致突触后神经元持续兴奋

D.神经冲动传导至轴突末梢可引起①与突触前膜融合

8.如图为狗的心脏某局部组织和细胞示意图。心脏搏动受交感神经和副交感神经的调控,实验测定狗的正常心率为90次/分,阻断副交感神经后心率为180次/分,阻断交感神经后心率为70次/分。据图分析,以下有关叙述错误的是( )

A.去甲肾上腺素既可以作为神经递质也可能作为一种激素

B.结合图示可知组织细胞可能含有多种神经递质的特异性受体

C.交感神经释放的去甲肾上腺素可能是抑制性递质可降低心率

D.对心脏支配占优势的是副交感神经

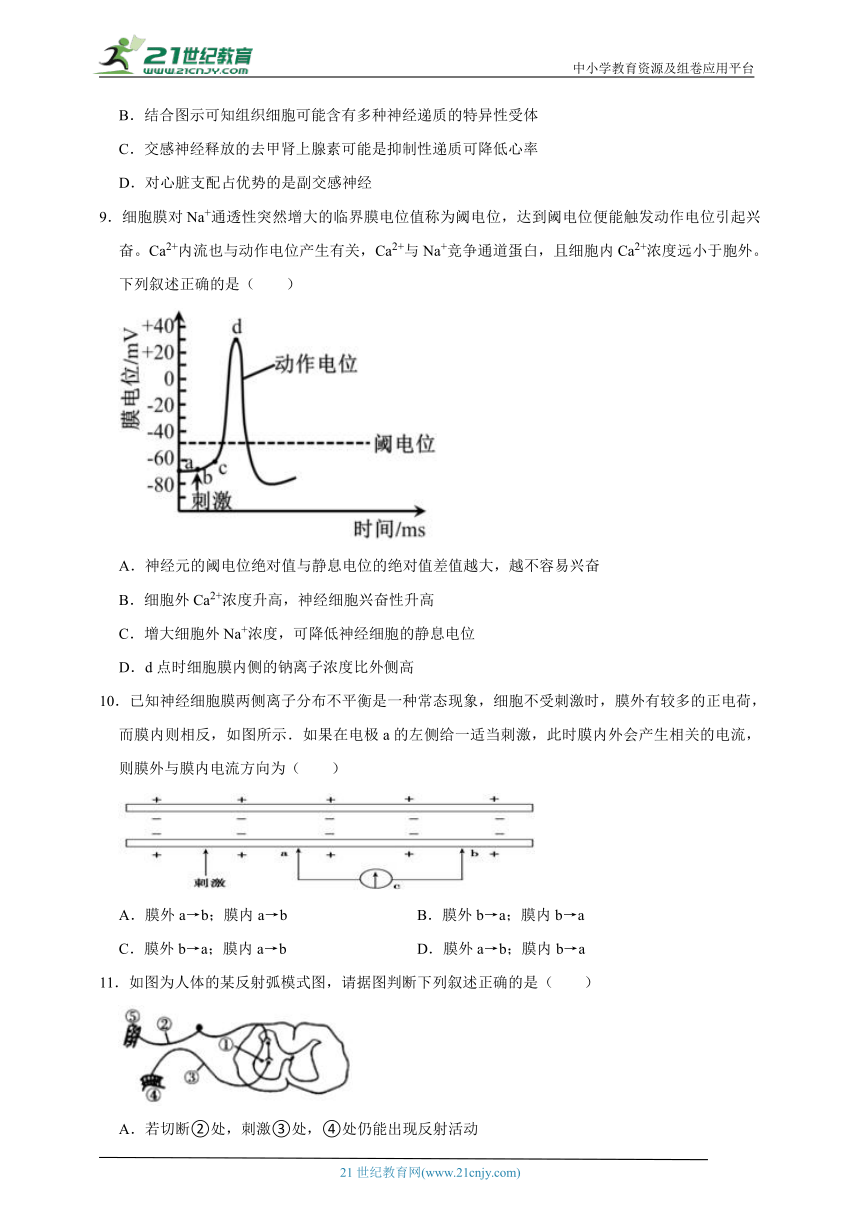

9.细胞膜对Na+通透性突然增大的临界膜电位值称为阈电位,达到阈电位便能触发动作电位引起兴奋。Ca2+内流也与动作电位产生有关,Ca2+与Na+竞争通道蛋白,且细胞内Ca2+浓度远小于胞外。下列叙述正确的是( )

A.神经元的阈电位绝对值与静息电位的绝对值差值越大,越不容易兴奋

B.细胞外Ca2+浓度升高,神经细胞兴奋性升高

C.增大细胞外Na+浓度,可降低神经细胞的静息电位

D.d点时细胞膜内侧的钠离子浓度比外侧高

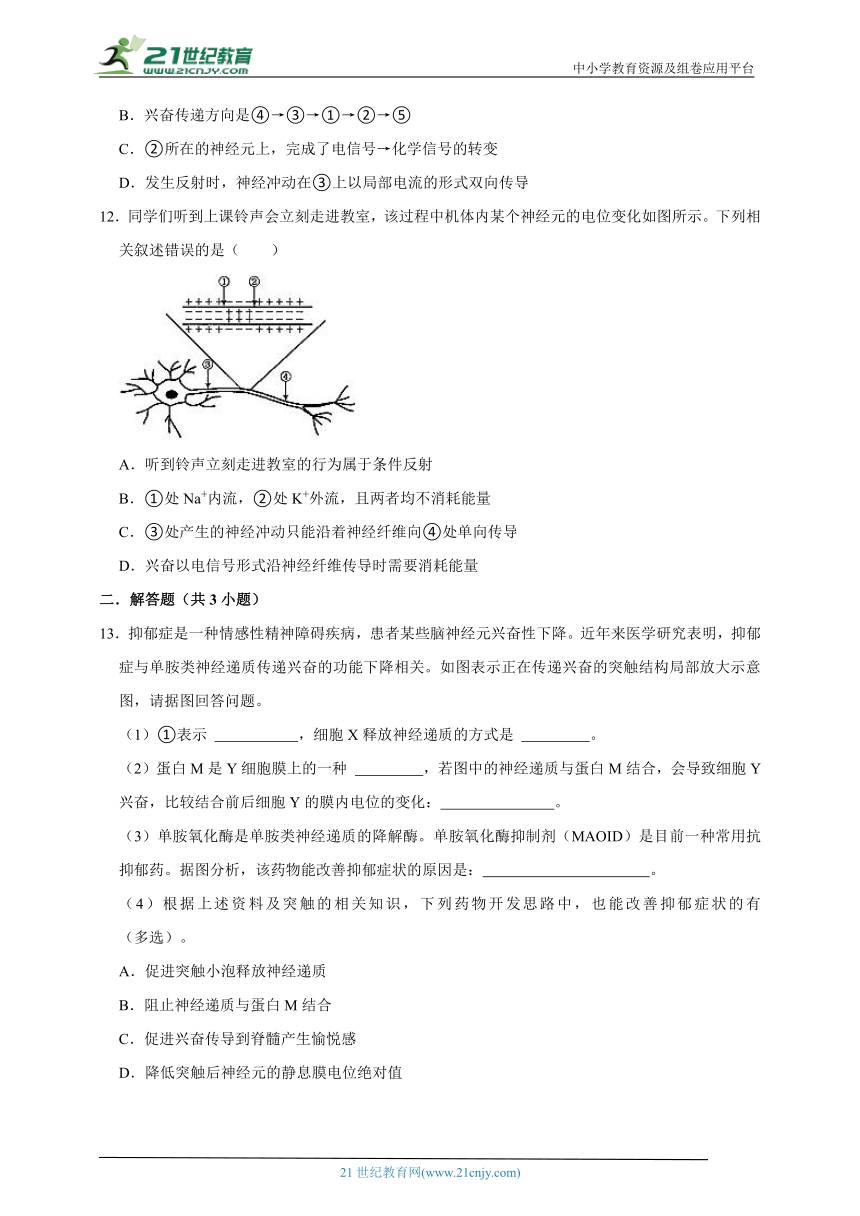

10.已知神经细胞膜两侧离子分布不平衡是一种常态现象,细胞不受刺激时,膜外有较多的正电荷,而膜内则相反,如图所示.如果在电极a的左侧给一适当刺激,此时膜内外会产生相关的电流,则膜外与膜内电流方向为( )

A.膜外a→b;膜内a→b B.膜外b→a;膜内b→a

C.膜外b→a;膜内a→b D.膜外a→b;膜内b→a

11.如图为人体的某反射弧模式图,请据图判断下列叙述正确的是( )

A.若切断②处,刺激③处,④处仍能出现反射活动

B.兴奋传递方向是④→③→①→②→⑤

C.②所在的神经元上,完成了电信号→化学信号的转变

D.发生反射时,神经冲动在③上以局部电流的形式双向传导

12.同学们听到上课铃声会立刻走进教室,该过程中机体内某个神经元的电位变化如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.听到铃声立刻走进教室的行为属于条件反射

B.①处Na+内流,②处K+外流,且两者均不消耗能量

C.③处产生的神经冲动只能沿着神经纤维向④处单向传导

D.兴奋以电信号形式沿神经纤维传导时需要消耗能量

二.解答题(共3小题)

13.抑郁症是一种情感性精神障碍疾病,患者某些脑神经元兴奋性下降。近年来医学研究表明,抑郁症与单胺类神经递质传递兴奋的功能下降相关。如图表示正在传递兴奋的突触结构局部放大示意图,请据图回答问题。

(1)①表示 ,细胞X释放神经递质的方式是 。

(2)蛋白M是Y细胞膜上的一种 ,若图中的神经递质与蛋白M结合,会导致细胞Y兴奋,比较结合前后细胞Y的膜内电位的变化: 。

(3)单胺氧化酶是单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂(MAOID)是目前一种常用抗抑郁药。据图分析,该药物能改善抑郁症状的原因是: 。

(4)根据上述资料及突触的相关知识,下列药物开发思路中,也能改善抑郁症状的有 (多选)。

A.促进突触小泡释放神经递质

B.阻止神经递质与蛋白M结合

C.促进兴奋传导到脊髓产生愉悦感

D.降低突触后神经元的静息膜电位绝对值

14.图1是调控机体摄食行为的NAc(大脑的伏隔核)﹣LHA(下丘脑外侧区)通路示意图,LHA兴奋时可释放促摄食肽(如MCH)、食欲素(如Orexin﹣A)等物质。请回答下列问题。

(1)由图1可知,机体对摄食行为的调控存在着 调节机制。在该机制中,图中的 等物质,在神经元之间以 信号传递信息。

(2)研究人员将大鼠分为普通饮食组(ND组)和高脂饮食致肥胖组(DIO组),给ND组大鼠和DIO组大鼠的LHA内分别注射生理盐水、GABA受体激动剂和GABA受体阻断剂,对两组大鼠饱食后继续喂食甜炼乳,记录30min内摄入甜炼乳的量(mL),结果见下表。

大鼠分组 生理盐水 受体激动剂 受体阻断剂

ND组 7.29±1.49 4.25±1.38 10.72±2.11

DI0组 13.68±2.95 3.51±1.77 14.83±3.44

①GABA是4一氨基丁酸的简称,既可以通过胞吐作用释放,也可以通过细胞膜上的GABA转运蛋白或GABA渗透通道释放,这表明GABA在神经元内的存在部位有 。

②根据实验结果,推测造成饱食后继续摄取可口食物差异的原因可能是DIO组大鼠对GABA传递的 (填“抑制”或“兴奋”)摄食的饱食信号反应性 (填“增强”或“减弱”)。可见,大鼠胃动力受LHA的调控。

(3)为探讨NAc﹣LHA通路对大鼠胃动力的调控,研究人员随机选取32只大鼠,分为4组,分别对大鼠NAc进行以下处理:生理盐水(NS)组、orexin﹣A组、SB(OX1R拮抗剂)组、orexin﹣A+SB组,测定大鼠胃排空程度及胃酸分泌量,结果如图2、3。

①该实验中,接受到SB的大鼠有 只,进行此设计的目的是 。

②该实验结果表明 。

15.睡眠对于保护人的心理健康与维护人的正常心理活动极其重要。腺苷是一种信号分子,在睡眠调控的过程中发挥着重要作用。研究发现,胞外的腺苷能够显著地抑制神经元产生动作电位;咖啡因可阻断腺苷信号通路,起到提神醒脑的功能。如图为神经元活动引发腺苷释放的模式图。

回答下列问题:

(1)电刺激CA1神经元胞体,在CA3神经元的轴突上 (填“能”或“不能”)检测到动作电位,原因是 。

(2)兴奋传到突触后膜时,L﹣型Ca2+通道开放,Ca2+内流引起胞内腺苷通过腺苷转运蛋白释放到 中,与前膜上的腺苷受体结合,最终抑制神经元产生动作电位,这种调节机制属于 (填“正”或“负”)反馈调节。

(3)检测发现,突触前膜兴奋时,N﹣型Ca2+通道开放,Ca2+内流引起突触小泡中的谷氨酸释放,并扩散到突触后膜,谷氨酸分泌量达到峰值,可使突触后膜迅速兴奋,胞外腺苷达到峰值的速度要比谷氨酸慢得多,这有利于机体保持较长时间处于 状态;而长时间工作后,随着腺苷浓度的增加,人的疲惫感和困意加重,很快进入睡眠状态,此时 (填“交感”或“副交感”)神经活动占据优势。

(4)咖啡因的结构与腺苷相似,喝咖啡提神醒脑的具体机理是: 。

新课预习衔接 神经冲动的产生与传导

参考答案与试题解析

一.选择题(共12小题)

1.如图表示受刺激后,某时刻神经纤维上①~⑨连续9个位置的膜电位,已知静息电位为﹣70mV。下列叙述正确的是( )

A.①处细胞膜对K+的通透性小于对Na+的通透性

B.⑤处细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流

C.测③处膜电位时,电表的电极在细胞膜同侧

D.此时④处没有离子通过细胞膜进出神经元

【考点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;兴奋在神经纤维上的传导.

【专题】坐标曲线图;神经调节与体液调节.

【答案】B

【分析】静息电位:膜电位变现为内负外正,形成机理是K+外流;动作电位:膜电位变现为内正外负,形成机理是Na+外流。物质运输方式均为协助扩散,不消耗能量,顺浓度梯度。

【解答】解:A、①时细胞处于静息电位,对K+的通透性大于对Na+的通透性,A错误;

B、⑤时细胞处于动作电位,对Na+的通透性增加,Na+内流,B正确;

C、测③处膜电位时,电表的电极一个在细胞膜内,一个在膜外,C错误;

D、此时④处正在形成动作电位,Na+大量内流,D错误。

故选:B。

【点评】本题考查学生从题中获取相关信息,并结合所学神经调节的过程做出正确判断,属于理解层次的内容,难度适中。

2.已知药物X能阻断蟾蜍的屈肌反射活动,使肌肉不能收缩,但不知药物X是阻断兴奋在神经纤维上的传导,还是兴奋在神经元之间的传递,或是两者都能阻断。现有一个如图所示的屈肌反射实验装置,图中的A~E代表实验位点(进行药物处理或电刺激的位点)。下列相关分析正确的是( )

A.将X放于D点后刺激C点,若肌肉收缩,则X不能阻断兴奋在神经纤维上的传导

B.将X放于D点后刺激E点,若肌肉收缩,则X可阻断兴奋在神经元之间的传递

C.将X放于B和D点后刺激E点,若肌肉不收缩,则X可阻断兴奋在神经元之间的传递

D.将X放于B点后刺激A点,若肌肉收缩,则X不能阻断兴奋在神经元之间的传递

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;兴奋在神经元之间的传递;反射弧各部分组成及功能.

【专题】模式图;神经调节与体液调节;实验探究能力.

【答案】B

【分析】1、兴奋在神经纤维上的传导是双向的,在神经元之间的传递是单向的,突触的结构决定了反射弧结构中的兴奋总是沿“感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器“单向传递。

2、分析题图:根据神经节可知,C、D、E点均位于反射弧的传入神经,B点位于神经中枢,A点位于传出神经。

【解答】解:A、据图可知,A位于传出神经,C~E位于传入神经。将X放于D点时,电刺激的位点应该是E点,通过观察肌肉是否收缩,判断出X能否阻断兴奋在神经纤维上的传导,A错误;

B、已知药物X 能阻断蟾蜍的屈肌反射活动,使肌肉不收缩,将X放于D点后刺激E点,若肌肉收缩,则药物X没有阻断兴奋在神经纤维上的传导,因此可以证明药物X是通过阻断兴奋在神经元之间的传递来阻断屈肌反射活动,B正确;

C、将X放于B和D点后刺激E点,若肌肉不收缩,不能证明药物X的作用位点是神经纤维还是神经元之间,C错误;

D、将X放于B点后刺激A点,不能证明药物X能阻断兴奋在神经元之间的传递,应该将X放于B点后刺激C~E的任一点,若肌肉不收缩,才能证明药物X能阻断兴奋在神经元之间的传递,D错误。

故选:B。

【点评】本题的知识点是兴奋的产生,兴奋在神经纤维上的传导和在神经元间传递的特点,分析题图获取信息是解题的突破口,对于兴奋的产生和传导过程的综合理解和应用是解题的关键。

3.神经—肌肉接头能将兴奋从神经元传递到肌细胞。研究发现,肉毒梭菌毒素能阻止神经末梢释放乙酰胆碱(ACh),黑寡妇蜘蛛毒素则可促进神经末梢释放ACh,最终将导致ACh耗竭,美洲箭毒和α﹣银环蛇毒可特异性阻断突触后膜上ACh受体,有机磷农药能抑制乙酰胆碱酯酶(能水解乙酰胆碱)的活性。下列相关叙述错误的是( )

A.兴奋在神经—肌肉接头处发生的是电信号→化学信号→电信号的转变

B.黑寡妇蜘蛛毒素和肉毒梭菌毒素持续作用后,最终均可导致肌细胞不能收缩

C.美洲箭毒和α﹣银环蛇毒都能够阻断ACh进入突触后细胞发挥作用

D.有机磷农药使乙酰胆碱不能及时被水解,进而引起肌肉持续收缩

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】信息转化法;神经调节与体液调节.

【答案】C

【分析】兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。

【解答】解:A、神经—肌肉接头能将兴奋从神经元传递到肌细胞,此处相当于突触,突触处需要通过神经递质传递信息,因此该处会发生电信号→化学信号→电信号的转变,A正确;

B、肉毒梭菌毒素能阻止神经末梢释放乙酰胆碱(ACh),黑寡妇蜘蛛毒素则可促进神经末梢释放ACh,最终将导致ACh耗竭,因此两者持续作用后,最终均可导致肌细胞不能收缩,B正确;

C、美洲箭毒和α﹣银环蛇毒可特异性阻断突触后膜上ACh受体,使乙酰胆碱(ACh)不能与ACh受体结合,ACh不能进入突触后细胞,C错误;

D、有机磷农药能抑制乙酰胆碱酯酶(能水解乙酰胆碱)的活性,使乙酰胆碱不能及时被水解,进而引起肌肉持续收缩,D正确。

故选:C。

【点评】本题考查兴奋在神经元之间传递的相关知识,学生能根据兴奋在神经元之间传递的过程和特点,结合不同药物的作用机理,逐步分析,解答此题。

4.神经纤维某部位受到刺激时,其细胞膜两侧的电位变化情况是( )

A.①→④ B.②→③ C.④→① D.③→②

【考点】兴奋在神经纤维上的传导.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】C

【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子大量内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去,但在神经元之间以神经递质的形式传递。

【解答】解:当神经元细胞处于静息状态时,膜电位是外正内负,当受到刺激后,Na+内流,产生外负内正的动作电位,即由④→①。

故选:C。

【点评】本题结合图解,考查神经冲动的产生和传导,要求考生识记神经冲动产生的原因,能结合所学的知识做出准确的判断。

5.任氏液是一种比较接近两栖动物内环境的液体,其主要成分为氯化钠,另外还含钾离子、钙离子等其它离子。在任氏液中培养的坐骨神经腓肠肌标本,神经纤维在产生动作电位过程中,钠、钾离子通过离子通道的流动造成的跨膜电流如图所示(内向电流是指正离子由细胞膜外向膜内流动,外向电流则相反)。盐酸胺碘酮作为钾离子通道阻断剂被用来治疗某些心律失常性疾病。下列说法正确的是( )

A.c点Na+停止内流,动作电位达到峰值

B.加入盐酸胺碘酮后,从a到c的时间会变短

C.e点时,神经纤维膜外K+浓度高于膜内

D.降低任氏液中钠离子浓度,b点会下移

【考点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;兴奋在神经纤维上的传导.

【专题】坐标曲线图;神经调节与体液调节.

【答案】A

【分析】1、分析曲线图可知,内向电流是指正离子由细胞膜外向膜内流动,为钠离子内流;外向电流是指正离子由细胞膜内向膜外流动,为钾离子外流。

2、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。

【解答】解:A、c点为内向电流到外向电流的转折点,此时达到动作电位的最大值(峰值),A正确;

B、盐酸胺碘酮是钾离子通道阻断剂,不影响钠离子内流,因此加入盐酸胺碘酮后,从a到c的时间会不变,B错误;

C、e点达到静息电位的最大值,神经纤维膜外K+浓度仍低于膜内,C错误;

D、降低任氏液中钠离子浓度,影响钠离子内流,c点会下移,D错误。

故选:A。

【点评】本题考查神经冲动的产生和传导,意在考查考生能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论能力。

6.神经肌肉接头是神经与骨骼肌之间形成的突触,免疫系统攻击神经肌肉接头引起重症肌无力(MG)。为研究其发病机理,某学者检测了200名MG患者的相关生理指标,结果如表。相关叙述错误的是( )

测试人数 突触前膜抗体(PsMab) 突触后膜乙酰胆碱受体抗体(AchRab)

170 ﹣ ++

14 + ++

11 ++ ﹣

5 ﹣ ﹣

注:异常为“+”,正常为“﹣”。“+”数目代表异常的严重程度。

A.乙酰胆碱与骨骼肌受体结合,引起膜电位变化

B.据表可知,MG的病理损害主要在突触后膜

C.AchRab和PsMab均阴性可推测MG可能有其它致病机制

D.利用免疫抑制剂治疗MG,均可取得较好效果

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】数据表格;神经调节与体液调节.

【答案】B

【分析】兴奋在突触处的传递过程:当兴奋传至轴突末端时,突触小体内的突触小泡通过胞吐方式释放神经递质,神经递质与突触后膜的特异性受体结合,使突触后膜的通透性改变,突触后膜电位变化,因此突触后膜所在神经元兴奋或抑制;在突触处兴奋的传递过程的信号变化是电信号→化学信号→电信号。由于神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上的受体,引起突触后膜电位变化,因此兴奋在神经元之间的传导是单向的。

【解答】解:A、乙酰胆碱是神经递质,与骨骼肌受体结合,引起膜电位变化,A正确;

B、据表可知,测试人员既有突触前膜抗体也有突触后膜乙酰胆碱受体抗体,所以MG的病理损害可以是突触前膜或突触后膜,B错误;

C、AchRab和PsMab均阴性但还患MG,则可推测MG可能有其它致病机制,C正确;

D、利用免疫抑制剂治疗MG,可以减少相关抗体的产生,可取得较好效果,D正确。

故选:B。

【点评】本题考查免疫调节和神经调节方面的知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系。

7.甲基苯丙胺(冰毒)可与多巴胺转运载体的结合,改变多巴胺转运载体空间结构从而使其改变原有功能。下列相关说法错误的是( )

A.多巴胺以胞吐的方式释放作用于突触后膜上的受体

B.冰毒可直接引起突触后膜电位发生变化

C.冰毒引起多巴胺的回收受阻导致突触后神经元持续兴奋

D.神经冲动传导至轴突末梢可引起①与突触前膜融合

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】B

【分析】据图可知,多巴胺合成后,贮存在突触小泡中,神经递质释放依赖于突触小泡的膜和突触前膜融合,体现膜的流动性。当多巴胺释放后,可与下一个神经元突触后膜上的受体结合,引发突触后膜兴奋。突触间隙中的多巴胺可被突触前膜上的多巴胺转运载体回收,甲基苯丙胺(冰毒)可与多巴胺转运载体结合,阻止多巴胺的回收。

【解答】解:A、多巴胺是神经递质,以胞吐的方式被释放至突触间隙,并作用于突触后膜,A正确;

B、甲基苯丙胺(冰毒)可与多巴胺转运载体的结合,多巴胺转运载体位于突触前膜上,B错误;

C、冰毒与突触前膜上的多巴胺转运载体结合,抑制多巴胺回收,突触后神经元持续兴奋,C正确;

D、神经冲动传导至轴突末梢可引起突触小泡①向突触前膜移动,并与突触前膜融合,D正确。

故选:B。

【点评】本题考查兴奋传导和传递的相关知识,意在考查学生的识图和提取题干信息的能力,难度不大。

8.如图为狗的心脏某局部组织和细胞示意图。心脏搏动受交感神经和副交感神经的调控,实验测定狗的正常心率为90次/分,阻断副交感神经后心率为180次/分,阻断交感神经后心率为70次/分。据图分析,以下有关叙述错误的是( )

A.去甲肾上腺素既可以作为神经递质也可能作为一种激素

B.结合图示可知组织细胞可能含有多种神经递质的特异性受体

C.交感神经释放的去甲肾上腺素可能是抑制性递质可降低心率

D.对心脏支配占优势的是副交感神经

【考点】兴奋在神经元之间的传递;神经系统的结构.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】C

【分析】根据题干信息分析,阻断副交感神经,心率大幅度提高,说明副交感神经对心脏搏动起抑制作用。阻断交感神经心率降低,说明交感神经对心脏搏动起促进作用。副交感神经与交感神经的作用相互抗衡。

【解答】解:A、图中去甲肾上腺素能够由传出神经释放,也可以由肾上腺分泌,即去甲肾上腺素既是一种神经递质,也是一种激素,A正确;

B、结合图示可知,组织细胞的细胞膜上可能含有多种神经递质的特异性受体,如图中的器官、组织细胞既有去甲肾上腺素的受体,也有乙酰胆碱的受体,B正确;

C、分析题意可知,阻断交感神经,心率降低,说明交感神经释放的去甲肾上腺素可升高心率,是兴奋性递质,C错误;

D、由题意可知,阻断副交感神经心率大幅度提高,阻断交感神经心率降低的变化并不明显,因此对心脏支配占优势的是副交感神经,D正确。

故选:C。

【点评】本题结合图示考查兴奋在神经元之间的传递等知识,意在考查学生对所学知识的理解程度,培养学生利用所学知识分析、解题的能力。

9.细胞膜对Na+通透性突然增大的临界膜电位值称为阈电位,达到阈电位便能触发动作电位引起兴奋。Ca2+内流也与动作电位产生有关,Ca2+与Na+竞争通道蛋白,且细胞内Ca2+浓度远小于胞外。下列叙述正确的是( )

A.神经元的阈电位绝对值与静息电位的绝对值差值越大,越不容易兴奋

B.细胞外Ca2+浓度升高,神经细胞兴奋性升高

C.增大细胞外Na+浓度,可降低神经细胞的静息电位

D.d点时细胞膜内侧的钠离子浓度比外侧高

【考点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;兴奋在神经纤维上的传导.

【专题】坐标曲线图.

【答案】A

【分析】动作电位的形成Na+内流的结果,Na+的浓度差决定了动作电位的峰值,内外浓度差越大,峰值越大。静息电位的强度与K+的浓度差有关,K+的浓度差越大,静息电位的绝对值越大。负离子如氯离子的内流会形成抑制作用,导致膜内负电荷增多。

【解答】解:A、神经元的阈电位绝对值与静息电位的绝对值差值越大,Na+需要内流的更多,才能产生动作电位,所以差值越大,越不容易兴奋,A正确;

B、内环境中Ca2+浓度升高,与Na+竞争通道蛋白,导致Na+内流减少,引起神经细胞兴奋性降低,B错误;

C、静息电位的强度与K+的浓度差有关,K+的浓度差越大,静息电位的绝对值越大,与细胞外Na+浓度无关,C错误;

D、无论静息电位还是动作电位细胞膜内侧的钠离子浓度比外侧低,D错误。

故选:A。

【点评】本题结合图示考查细胞内外膜电位的变化,意在考查学生对所学知识的理解程度,培养学生利用所学知识分析、解题的能力。

10.已知神经细胞膜两侧离子分布不平衡是一种常态现象,细胞不受刺激时,膜外有较多的正电荷,而膜内则相反,如图所示.如果在电极a的左侧给一适当刺激,此时膜内外会产生相关的电流,则膜外与膜内电流方向为( )

A.膜外a→b;膜内a→b B.膜外b→a;膜内b→a

C.膜外b→a;膜内a→b D.膜外a→b;膜内b→a

【考点】兴奋在神经纤维上的传导.

【答案】C

【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位.兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去.据此答题.

【解答】解:在电极a的左侧给一适当刺激,兴奋首先传到a点,此时a点变为外负内正,而b点还是外正内负,所以膜外电流方向b→a,膜内电流方向a→b。

故选:C。

【点评】本题结合图解,考查神经冲动的产生和传导,要求考生识记神经冲动的产生过程,掌握神经冲动在神经纤维上的传导过程,能结合图解作出准确的判断,属于考纲识记和理解层次的考查.

11.如图为人体的某反射弧模式图,请据图判断下列叙述正确的是( )

A.若切断②处,刺激③处,④处仍能出现反射活动

B.兴奋传递方向是④→③→①→②→⑤

C.②所在的神经元上,完成了电信号→化学信号的转变

D.发生反射时,神经冲动在③上以局部电流的形式双向传导

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;兴奋在神经元之间的传递;反射的过程.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】C

【分析】1、反射是指在神经系统的参与下,人体对内外环境刺激所作出的有规律性的反应。神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。反射必须通过反射弧来完成。

题图分析:①神经中枢、②传入神经、③传出神经、④效应器、⑤感受器。

【解答】解:A、若切断②处,反射弧不完整,刺激③处,④处仍能出现反应,但产生的反应不能称为是反射,A错误;

B、兴奋传递方向是⑤→②→①→③→④,B错误;

C、②所在的神经元上,在神经末梢的突触前膜处完成了电信号→化学信号的转变,C正确;

D、发生反射时,神经冲动在③上以局部电流的形式单向传导,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查兴奋在反射弧上传递的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力。重点理解反射弧的结构、兴奋在神经纤维上的传导和在神经元之间的传递等知识。

12.同学们听到上课铃声会立刻走进教室,该过程中机体内某个神经元的电位变化如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.听到铃声立刻走进教室的行为属于条件反射

B.①处Na+内流,②处K+外流,且两者均不消耗能量

C.③处产生的神经冲动只能沿着神经纤维向④处单向传导

D.兴奋以电信号形式沿神经纤维传导时需要消耗能量

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;细胞膜内外在各种状态下的电位情况.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】B

【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子大量内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。兴奋在神经纤维上可以双向传导,而在神经元之间以神经递质的形式单向传递。

【解答】解:A、铃声是条件刺激,听到铃声立刻走进教室的行为是后天形成的,属于条件反射,A正确;

B、兴奋传递的方向为③→④,①处恢复静息电位,为K+外流,②处动作电位,为Na+内流,两者均不消耗能量,B错误;

C、反射弧中兴奋在神经纤维的传导是单向的,②处产生的神经冲动,只能由轴突传导到轴突末梢,即只能沿着神经纤维向④单向传导,C正确;

D、产生的动作电位沿神经纤维传导时,涉及不同部位的动作电位的产生、静息电位的恢复等过程,其中借助钠钾泵等进行离子运输时需要消耗能量,D正确。

故选:B。

【点评】本题考查学生从题中获取机体内某个神经元的电位变化,并结合所学神经调节的知识做出正确判断,属于理解层次的内容,难度适中。

二.解答题(共3小题)

13.抑郁症是一种情感性精神障碍疾病,患者某些脑神经元兴奋性下降。近年来医学研究表明,抑郁症与单胺类神经递质传递兴奋的功能下降相关。如图表示正在传递兴奋的突触结构局部放大示意图,请据图回答问题。

(1)①表示 突触前膜 ,细胞X释放神经递质的方式是 胞吐 。

(2)蛋白M是Y细胞膜上的一种 受体 ,若图中的神经递质与蛋白M结合,会导致细胞Y兴奋,比较结合前后细胞Y的膜内电位的变化: 膜内电位由负变正 。

(3)单胺氧化酶是单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂(MAOID)是目前一种常用抗抑郁药。据图分析,该药物能改善抑郁症状的原因是: MAOID能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,提高了突触后神经元的兴奋性,起抗抑郁作用 。

(4)根据上述资料及突触的相关知识,下列药物开发思路中,也能改善抑郁症状的有 AD (多选)。

A.促进突触小泡释放神经递质

B.阻止神经递质与蛋白M结合

C.促进兴奋传导到脊髓产生愉悦感

D.降低突触后神经元的静息膜电位绝对值

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】图文信息类简答题;神经调节与体液调节.

【答案】(1)突触前膜 胞吐

(2)受体 膜内电位由负变正

(3)MAOID 能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,提高了突触后神经元的兴奋性,起抗抑郁作用

(4)AD

【分析】神经元之间的结构为突触,包括突触前膜、突触间隙、突触后膜。据图分析,细胞X是突触前神经元,细胞Y是突触后神经元,①表示突触前膜,通过胞吐释放神经递质;蛋白M表示神经递质的受体,能够与神经递质特异性结合,同时还是钠离子通道;突触间隙中的神经递质降解酶可以将神经递质降解,使得神经递质灭活。

【解答】解:(1)能将突触小泡中的物质释放出来,①表示突触前膜。细胞X释放神经递质的方式是胞吐。

(2)蛋白M可以和神经递质结合,是Y细胞膜上的一种受体。若图中的神经递质与蛋白M结合,会导致细胞Y兴奋,膜外Na+内流,细胞Y的膜内Na+浓度增大,原来膜外为正电位膜内为负电位,兴奋后细胞Y的电位变为膜外为负膜内为正,因此膜内的电位的变化由负变正。

(3)据图分析,MAOID能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,提高了突触后神经元的兴奋性,起抗抑郁作用,该药物能改善抑郁症状。

(4)A、由于抑郁症与单胺类神经递质传递兴奋的功能下降相关,所以促进突触小泡释放神经递质能改善抑郁症状,A正确;

B、阻止神经递质与蛋白M结合,则神经递质不能发挥作用,不能引起突触后膜兴奋,因此不能改善抑郁症状,B错误;

C、产生愉悦感的部位是大脑而不是脊髓,C错误;

D、降低突触后神经元的静息膜电位绝对值,使其更容易产生动作电位,因而能改善抑郁症状,D正确。

故选:AD。

故答案为:

(1)突触前膜 胞吐

(2)受体 膜内电位由负变正

(3)MAOID 能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,提高了突触后神经元的兴奋性,起抗抑郁作用

(4)AD

【点评】解答本题的关键是掌握突触的结构,分析图中数字和字母代表的结构的名称,明确神经递质的作用机理以及作用后会被降解。

14.图1是调控机体摄食行为的NAc(大脑的伏隔核)﹣LHA(下丘脑外侧区)通路示意图,LHA兴奋时可释放促摄食肽(如MCH)、食欲素(如Orexin﹣A)等物质。请回答下列问题。

(1)由图1可知,机体对摄食行为的调控存在着 分级 调节机制。在该机制中,图中的 MCH、Orexin﹣A 等物质,在神经元之间以 化学 信号传递信息。

(2)研究人员将大鼠分为普通饮食组(ND组)和高脂饮食致肥胖组(DIO组),给ND组大鼠和DIO组大鼠的LHA内分别注射生理盐水、GABA受体激动剂和GABA受体阻断剂,对两组大鼠饱食后继续喂食甜炼乳,记录30min内摄入甜炼乳的量(mL),结果见下表。

大鼠分组 生理盐水 受体激动剂 受体阻断剂

ND组 7.29±1.49 4.25±1.38 10.72±2.11

DI0组 13.68±2.95 3.51±1.77 14.83±3.44

①GABA是4一氨基丁酸的简称,既可以通过胞吐作用释放,也可以通过细胞膜上的GABA转运蛋白或GABA渗透通道释放,这表明GABA在神经元内的存在部位有 突触小泡、细胞质基质 。

②根据实验结果,推测造成饱食后继续摄取可口食物差异的原因可能是DIO组大鼠对GABA传递的 抑制 (填“抑制”或“兴奋”)摄食的饱食信号反应性 减弱 (填“增强”或“减弱”)。可见,大鼠胃动力受LHA的调控。

(3)为探讨NAc﹣LHA通路对大鼠胃动力的调控,研究人员随机选取32只大鼠,分为4组,分别对大鼠NAc进行以下处理:生理盐水(NS)组、orexin﹣A组、SB(OX1R拮抗剂)组、orexin﹣A+SB组,测定大鼠胃排空程度及胃酸分泌量,结果如图2、3。

①该实验中,接受到SB的大鼠有 16 只,进行此设计的目的是 探究Orexin﹣A信号是否通过OXIR起作用 。

②该实验结果表明 注射Orexin﹣A可显著增加胃排空和胃酸分泌量,且Orexin﹣A信号主要通过OXIR起作用 。

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】实验性简答题;神经调节与体液调节.

【答案】(1)分级 MCH、Orexin﹣A 化学

(2)突触小泡、细胞质基质 抑制 减弱

(3)16 探究Orexin﹣A信号是否通过OXIR起作用 注射Orexin﹣A可显著增加胃排空和胃酸分泌量,且Orexin﹣A信号主要通过OXIR起作用

【分析】1、下丘脑的功能:①感受:渗透压感受器感受渗透压升降,维持水分代谢平衡。②传导:可将渗透压感受器产生的兴奋传导至大脑皮层,使之产生渴觉。③分泌:分泌促激素释放激素,作用于垂体,使之分泌相应的促激素。在外界环境温度低时分泌促甲状腺激素释放激素,在细胞外波渗透压升高时促使垂体分泌抗利尿激素。④调节,下丘脑中有体温调节中枢、血糖调节中枢、渗透压调节中枢。

2、兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,兴奋在神经元之间的传递是电信号﹣化学信号﹣电信号;兴奋在神经纤维上的传导是双向的,在神经元之间的传递是单向的。

【解答】解:(1)由图1可知,机体对摄食行为的调控存在着分级调节机制,即体现了脑中高级中枢对低级中枢的调控过程。在该机制中,图中的MCH、Orexin﹣A等物质,作为化学信息,在神经元之间传递信息

(2)①GABA是4一氨基丁酸的简称,既可以通过胞吐作用释放,也可以通过细胞膜上的GABA转运蛋白或GABA渗透通道释放,这表明GABA在神经元内的存在部位有突触小泡、细胞质基质,前者通过胞吐释放,后者通过转运蛋白或通道释放。

②根据实验结果可知大鼠摄食受到LHA释放的GABA的调控,该神经递质的释放能抑制大鼠摄食,据此推测造成饱食后继续摄取可口食物差异的原因可能是DIO组大鼠对GABA传递的抑制摄食的饱食信号反应性减弱”引起的。同时本实验可说明大鼠胃动力受LHA的调控。

(3)为探讨NAc﹣LHA通路对大鼠胃动力的调控,研究人员随机选取32只大鼠,分为4组,分别对大鼠NAc进行以下处理:生理盐水(NS)组、orexin﹣A组、SB(OX1R拮抗剂)组、orexin﹣A+SB组,测定大鼠胃排空程度及胃酸分泌量,结果如图2、3。

①本实验的目的是探讨NAc﹣LHA通路对大鼠胃动力的调控,接受到SB的大鼠有16只,即为SB(OX1R拮抗剂)组、orexin﹣A+SB组小鼠,进行此设计的目的是探究Orexin﹣A信号是否通过OXIR起作用;

②该实验结果显示,orexin﹣A组与orexin﹣A+SB组相比胃排空和胃酸分泌量均显著增加,因而可说明注射Orexin﹣A可显著增加胃排空喝胃酸分泌量,且Orexin﹣A信号主要是通过OXIR起作用的。

故答案为:

(1)分级 MCH、Orexin﹣A 化学

(2)突触小泡、细胞质基质 抑制 减弱

(3)16 探究Orexin﹣A信号是否通过OXIR起作用 注射Orexin﹣A可显著增加胃排空和胃酸分泌量,且Orexin﹣A信号主要通过OXIR起作用

【点评】本题以机体摄食行为调控过程及相关实验结果为情景,考查了神经调节的相关知识,属于对理解和应用层次的考查。再从题目中提取有效信息的基础上,联系突触的结构和兴奋的传递过程来解答该题。

15.睡眠对于保护人的心理健康与维护人的正常心理活动极其重要。腺苷是一种信号分子,在睡眠调控的过程中发挥着重要作用。研究发现,胞外的腺苷能够显著地抑制神经元产生动作电位;咖啡因可阻断腺苷信号通路,起到提神醒脑的功能。如图为神经元活动引发腺苷释放的模式图。

回答下列问题:

(1)电刺激CA1神经元胞体,在CA3神经元的轴突上 不能 (填“能”或“不能”)检测到动作电位,原因是 兴奋在突触间的传递是单向的 。

(2)兴奋传到突触后膜时,L﹣型Ca2+通道开放,Ca2+内流引起胞内腺苷通过腺苷转运蛋白释放到 突触间隙 中,与前膜上的腺苷受体结合,最终抑制神经元产生动作电位,这种调节机制属于 负 (填“正”或“负”)反馈调节。

(3)检测发现,突触前膜兴奋时,N﹣型Ca2+通道开放,Ca2+内流引起突触小泡中的谷氨酸释放,并扩散到突触后膜,谷氨酸分泌量达到峰值,可使突触后膜迅速兴奋,胞外腺苷达到峰值的速度要比谷氨酸慢得多,这有利于机体保持较长时间处于 清醒(或兴奋) 状态;而长时间工作后,随着腺苷浓度的增加,人的疲惫感和困意加重,很快进入睡眠状态,此时 副交感 (填“交感”或“副交感”)神经活动占据优势。

(4)咖啡因的结构与腺苷相似,喝咖啡提神醒脑的具体机理是: 咖啡因与腺苷竞争性地结合(突触前膜的)腺苷受体,从而阻断了腺苷信号通路 。

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】图文信息类简答题;神经调节与体液调节.

【答案】(1)不能 兴奋在突触间的传递是单向的

(2)突触间隙 负

(3)清醒(或兴奋) 副交感

(4)咖啡因与腺苷竞争性地结合(突触前膜的)腺苷受体,从而阻断了腺苷信号通路

【分析】1、当人体处于兴奋状态,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但肠胃的蠕动和消化腺的分泌活动减弱。当人体处于安静状态时,副交感的神经活动则占据优势,此时,心跳减慢,但肠胃的蠕动和消化液的分泌会加强,有利于食物的消化和营养物质的吸收。

2、神经递质包括兴奋性神递质和抑制性递质,兴奋性递质与突触后膜上的受体结合后会导致后膜对Na+的通透性增大,Na+内流,后膜电位变为外负内正,兴奋传导至突触后膜。抑制性递质与突触后膜上的受体结合后会导致后膜对阴离子的通透性增大,阴离子内流,后膜电位仍然为外正内负,兴奋无法传导至突触后膜。

3、在一个系统中,系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫做反馈调节。

【解答】解:(1)分析题图可知,图中放大的是由CA3神经元的轴突末梢和CA1神经元胞体膜或树突膜构成的突触结构,CA1神经元是突触后神经元,CA3神经元是突触前神经元,由于神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,兴奋在突触间的传递是单向的,因此电刺激CA1神经元胞体,兴奋不能传递至CA3神经元,因此在CA3神经元的轴突上不能检测到动作电位。

(2)由图可知,L﹣型Ca2+通道开放后,Ca2+内流引起腺苷通过腺苷转运蛋白释放到突触间隙中,腺苷逐渐扩散至突触前膜与前膜上的腺苷受体结合,引起Cl﹣内流,从而抑制突触前神经元产生动作电位,防止突触后膜再次兴奋。一个系统工作的结果反过来又作为信息抑制该系统的工作,这种调节方式叫做负反馈调节。题图中这种调节方式是由突触后膜兴奋引起的,最终又抑制突触后膜的再次兴奋,因此属于负反馈调节。

(3)谷氨酸分泌量迅速达到峰值,可以使突触后膜迅速兴奋,而最终抑制后膜兴奋的调节分子腺苷达到峰值的速度要比谷氨酸慢得多,使得突触后膜可以在较长时间内保持兴奋状态。当人体处于安静状态时,例如进入睡眠状态时,副交感的神经活动占据优势。

(4)由题干可知,腺苷与突触前膜受体结合可以减少神经递质释放,抑制突触后膜兴奋,因此咖啡因与腺苷竞争性地与突触前膜的腺苷受体结合,从而阻断了腺苷信号通路,突触后膜容易兴奋。

故答案为:

(1)不能 兴奋在突触间的传递是单向的

(2)突触间隙 负

(3)清醒(或兴奋) 副交感

(4)咖啡因与腺苷竞争性地结合(突触前膜的)腺苷受体,从而阻断了腺苷信号通路

【点评】本题主要考查突触的类型以及功能,兴奋的产生以及传导,意在考查学生对基础知识的理解掌握并能灵活运用,难度适中。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

新课预习衔接 神经冲动的产生与传导

一.选择题(共12小题)

1.如图表示受刺激后,某时刻神经纤维上①~⑨连续9个位置的膜电位,已知静息电位为﹣70mV。下列叙述正确的是( )

A.①处细胞膜对K+的通透性小于对Na+的通透性

B.⑤处细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流

C.测③处膜电位时,电表的电极在细胞膜同侧

D.此时④处没有离子通过细胞膜进出神经元

2.已知药物X能阻断蟾蜍的屈肌反射活动,使肌肉不能收缩,但不知药物X是阻断兴奋在神经纤维上的传导,还是兴奋在神经元之间的传递,或是两者都能阻断。现有一个如图所示的屈肌反射实验装置,图中的A~E代表实验位点(进行药物处理或电刺激的位点)。下列相关分析正确的是( )

A.将X放于D点后刺激C点,若肌肉收缩,则X不能阻断兴奋在神经纤维上的传导

B.将X放于D点后刺激E点,若肌肉收缩,则X可阻断兴奋在神经元之间的传递

C.将X放于B和D点后刺激E点,若肌肉不收缩,则X可阻断兴奋在神经元之间的传递

D.将X放于B点后刺激A点,若肌肉收缩,则X不能阻断兴奋在神经元之间的传递

3.神经—肌肉接头能将兴奋从神经元传递到肌细胞。研究发现,肉毒梭菌毒素能阻止神经末梢释放乙酰胆碱(ACh),黑寡妇蜘蛛毒素则可促进神经末梢释放ACh,最终将导致ACh耗竭,美洲箭毒和α﹣银环蛇毒可特异性阻断突触后膜上ACh受体,有机磷农药能抑制乙酰胆碱酯酶(能水解乙酰胆碱)的活性。下列相关叙述错误的是( )

A.兴奋在神经—肌肉接头处发生的是电信号→化学信号→电信号的转变

B.黑寡妇蜘蛛毒素和肉毒梭菌毒素持续作用后,最终均可导致肌细胞不能收缩

C.美洲箭毒和α﹣银环蛇毒都能够阻断ACh进入突触后细胞发挥作用

D.有机磷农药使乙酰胆碱不能及时被水解,进而引起肌肉持续收缩

4.神经纤维某部位受到刺激时,其细胞膜两侧的电位变化情况是( )

A.①→④ B.②→③ C.④→① D.③→②

5.任氏液是一种比较接近两栖动物内环境的液体,其主要成分为氯化钠,另外还含钾离子、钙离子等其它离子。在任氏液中培养的坐骨神经腓肠肌标本,神经纤维在产生动作电位过程中,钠、钾离子通过离子通道的流动造成的跨膜电流如图所示(内向电流是指正离子由细胞膜外向膜内流动,外向电流则相反)。盐酸胺碘酮作为钾离子通道阻断剂被用来治疗某些心律失常性疾病。下列说法正确的是( )

A.c点Na+停止内流,动作电位达到峰值

B.加入盐酸胺碘酮后,从a到c的时间会变短

C.e点时,神经纤维膜外K+浓度高于膜内

D.降低任氏液中钠离子浓度,b点会下移

6.神经肌肉接头是神经与骨骼肌之间形成的突触,免疫系统攻击神经肌肉接头引起重症肌无力(MG)。为研究其发病机理,某学者检测了200名MG患者的相关生理指标,结果如表。相关叙述错误的是( )

测试人数 突触前膜抗体(PsMab) 突触后膜乙酰胆碱受体抗体(AchRab)

170 ﹣ ++

14 + ++

11 ++ ﹣

5 ﹣ ﹣

注:异常为“+”,正常为“﹣”。“+”数目代表异常的严重程度。

A.乙酰胆碱与骨骼肌受体结合,引起膜电位变化

B.据表可知,MG的病理损害主要在突触后膜

C.AchRab和PsMab均阴性可推测MG可能有其它致病机制

D.利用免疫抑制剂治疗MG,均可取得较好效果

7.甲基苯丙胺(冰毒)可与多巴胺转运载体的结合,改变多巴胺转运载体空间结构从而使其改变原有功能。下列相关说法错误的是( )

A.多巴胺以胞吐的方式释放作用于突触后膜上的受体

B.冰毒可直接引起突触后膜电位发生变化

C.冰毒引起多巴胺的回收受阻导致突触后神经元持续兴奋

D.神经冲动传导至轴突末梢可引起①与突触前膜融合

8.如图为狗的心脏某局部组织和细胞示意图。心脏搏动受交感神经和副交感神经的调控,实验测定狗的正常心率为90次/分,阻断副交感神经后心率为180次/分,阻断交感神经后心率为70次/分。据图分析,以下有关叙述错误的是( )

A.去甲肾上腺素既可以作为神经递质也可能作为一种激素

B.结合图示可知组织细胞可能含有多种神经递质的特异性受体

C.交感神经释放的去甲肾上腺素可能是抑制性递质可降低心率

D.对心脏支配占优势的是副交感神经

9.细胞膜对Na+通透性突然增大的临界膜电位值称为阈电位,达到阈电位便能触发动作电位引起兴奋。Ca2+内流也与动作电位产生有关,Ca2+与Na+竞争通道蛋白,且细胞内Ca2+浓度远小于胞外。下列叙述正确的是( )

A.神经元的阈电位绝对值与静息电位的绝对值差值越大,越不容易兴奋

B.细胞外Ca2+浓度升高,神经细胞兴奋性升高

C.增大细胞外Na+浓度,可降低神经细胞的静息电位

D.d点时细胞膜内侧的钠离子浓度比外侧高

10.已知神经细胞膜两侧离子分布不平衡是一种常态现象,细胞不受刺激时,膜外有较多的正电荷,而膜内则相反,如图所示.如果在电极a的左侧给一适当刺激,此时膜内外会产生相关的电流,则膜外与膜内电流方向为( )

A.膜外a→b;膜内a→b B.膜外b→a;膜内b→a

C.膜外b→a;膜内a→b D.膜外a→b;膜内b→a

11.如图为人体的某反射弧模式图,请据图判断下列叙述正确的是( )

A.若切断②处,刺激③处,④处仍能出现反射活动

B.兴奋传递方向是④→③→①→②→⑤

C.②所在的神经元上,完成了电信号→化学信号的转变

D.发生反射时,神经冲动在③上以局部电流的形式双向传导

12.同学们听到上课铃声会立刻走进教室,该过程中机体内某个神经元的电位变化如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.听到铃声立刻走进教室的行为属于条件反射

B.①处Na+内流,②处K+外流,且两者均不消耗能量

C.③处产生的神经冲动只能沿着神经纤维向④处单向传导

D.兴奋以电信号形式沿神经纤维传导时需要消耗能量

二.解答题(共3小题)

13.抑郁症是一种情感性精神障碍疾病,患者某些脑神经元兴奋性下降。近年来医学研究表明,抑郁症与单胺类神经递质传递兴奋的功能下降相关。如图表示正在传递兴奋的突触结构局部放大示意图,请据图回答问题。

(1)①表示 ,细胞X释放神经递质的方式是 。

(2)蛋白M是Y细胞膜上的一种 ,若图中的神经递质与蛋白M结合,会导致细胞Y兴奋,比较结合前后细胞Y的膜内电位的变化: 。

(3)单胺氧化酶是单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂(MAOID)是目前一种常用抗抑郁药。据图分析,该药物能改善抑郁症状的原因是: 。

(4)根据上述资料及突触的相关知识,下列药物开发思路中,也能改善抑郁症状的有 (多选)。

A.促进突触小泡释放神经递质

B.阻止神经递质与蛋白M结合

C.促进兴奋传导到脊髓产生愉悦感

D.降低突触后神经元的静息膜电位绝对值

14.图1是调控机体摄食行为的NAc(大脑的伏隔核)﹣LHA(下丘脑外侧区)通路示意图,LHA兴奋时可释放促摄食肽(如MCH)、食欲素(如Orexin﹣A)等物质。请回答下列问题。

(1)由图1可知,机体对摄食行为的调控存在着 调节机制。在该机制中,图中的 等物质,在神经元之间以 信号传递信息。

(2)研究人员将大鼠分为普通饮食组(ND组)和高脂饮食致肥胖组(DIO组),给ND组大鼠和DIO组大鼠的LHA内分别注射生理盐水、GABA受体激动剂和GABA受体阻断剂,对两组大鼠饱食后继续喂食甜炼乳,记录30min内摄入甜炼乳的量(mL),结果见下表。

大鼠分组 生理盐水 受体激动剂 受体阻断剂

ND组 7.29±1.49 4.25±1.38 10.72±2.11

DI0组 13.68±2.95 3.51±1.77 14.83±3.44

①GABA是4一氨基丁酸的简称,既可以通过胞吐作用释放,也可以通过细胞膜上的GABA转运蛋白或GABA渗透通道释放,这表明GABA在神经元内的存在部位有 。

②根据实验结果,推测造成饱食后继续摄取可口食物差异的原因可能是DIO组大鼠对GABA传递的 (填“抑制”或“兴奋”)摄食的饱食信号反应性 (填“增强”或“减弱”)。可见,大鼠胃动力受LHA的调控。

(3)为探讨NAc﹣LHA通路对大鼠胃动力的调控,研究人员随机选取32只大鼠,分为4组,分别对大鼠NAc进行以下处理:生理盐水(NS)组、orexin﹣A组、SB(OX1R拮抗剂)组、orexin﹣A+SB组,测定大鼠胃排空程度及胃酸分泌量,结果如图2、3。

①该实验中,接受到SB的大鼠有 只,进行此设计的目的是 。

②该实验结果表明 。

15.睡眠对于保护人的心理健康与维护人的正常心理活动极其重要。腺苷是一种信号分子,在睡眠调控的过程中发挥着重要作用。研究发现,胞外的腺苷能够显著地抑制神经元产生动作电位;咖啡因可阻断腺苷信号通路,起到提神醒脑的功能。如图为神经元活动引发腺苷释放的模式图。

回答下列问题:

(1)电刺激CA1神经元胞体,在CA3神经元的轴突上 (填“能”或“不能”)检测到动作电位,原因是 。

(2)兴奋传到突触后膜时,L﹣型Ca2+通道开放,Ca2+内流引起胞内腺苷通过腺苷转运蛋白释放到 中,与前膜上的腺苷受体结合,最终抑制神经元产生动作电位,这种调节机制属于 (填“正”或“负”)反馈调节。

(3)检测发现,突触前膜兴奋时,N﹣型Ca2+通道开放,Ca2+内流引起突触小泡中的谷氨酸释放,并扩散到突触后膜,谷氨酸分泌量达到峰值,可使突触后膜迅速兴奋,胞外腺苷达到峰值的速度要比谷氨酸慢得多,这有利于机体保持较长时间处于 状态;而长时间工作后,随着腺苷浓度的增加,人的疲惫感和困意加重,很快进入睡眠状态,此时 (填“交感”或“副交感”)神经活动占据优势。

(4)咖啡因的结构与腺苷相似,喝咖啡提神醒脑的具体机理是: 。

新课预习衔接 神经冲动的产生与传导

参考答案与试题解析

一.选择题(共12小题)

1.如图表示受刺激后,某时刻神经纤维上①~⑨连续9个位置的膜电位,已知静息电位为﹣70mV。下列叙述正确的是( )

A.①处细胞膜对K+的通透性小于对Na+的通透性

B.⑤处细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流

C.测③处膜电位时,电表的电极在细胞膜同侧

D.此时④处没有离子通过细胞膜进出神经元

【考点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;兴奋在神经纤维上的传导.

【专题】坐标曲线图;神经调节与体液调节.

【答案】B

【分析】静息电位:膜电位变现为内负外正,形成机理是K+外流;动作电位:膜电位变现为内正外负,形成机理是Na+外流。物质运输方式均为协助扩散,不消耗能量,顺浓度梯度。

【解答】解:A、①时细胞处于静息电位,对K+的通透性大于对Na+的通透性,A错误;

B、⑤时细胞处于动作电位,对Na+的通透性增加,Na+内流,B正确;

C、测③处膜电位时,电表的电极一个在细胞膜内,一个在膜外,C错误;

D、此时④处正在形成动作电位,Na+大量内流,D错误。

故选:B。

【点评】本题考查学生从题中获取相关信息,并结合所学神经调节的过程做出正确判断,属于理解层次的内容,难度适中。

2.已知药物X能阻断蟾蜍的屈肌反射活动,使肌肉不能收缩,但不知药物X是阻断兴奋在神经纤维上的传导,还是兴奋在神经元之间的传递,或是两者都能阻断。现有一个如图所示的屈肌反射实验装置,图中的A~E代表实验位点(进行药物处理或电刺激的位点)。下列相关分析正确的是( )

A.将X放于D点后刺激C点,若肌肉收缩,则X不能阻断兴奋在神经纤维上的传导

B.将X放于D点后刺激E点,若肌肉收缩,则X可阻断兴奋在神经元之间的传递

C.将X放于B和D点后刺激E点,若肌肉不收缩,则X可阻断兴奋在神经元之间的传递

D.将X放于B点后刺激A点,若肌肉收缩,则X不能阻断兴奋在神经元之间的传递

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;兴奋在神经元之间的传递;反射弧各部分组成及功能.

【专题】模式图;神经调节与体液调节;实验探究能力.

【答案】B

【分析】1、兴奋在神经纤维上的传导是双向的,在神经元之间的传递是单向的,突触的结构决定了反射弧结构中的兴奋总是沿“感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器“单向传递。

2、分析题图:根据神经节可知,C、D、E点均位于反射弧的传入神经,B点位于神经中枢,A点位于传出神经。

【解答】解:A、据图可知,A位于传出神经,C~E位于传入神经。将X放于D点时,电刺激的位点应该是E点,通过观察肌肉是否收缩,判断出X能否阻断兴奋在神经纤维上的传导,A错误;

B、已知药物X 能阻断蟾蜍的屈肌反射活动,使肌肉不收缩,将X放于D点后刺激E点,若肌肉收缩,则药物X没有阻断兴奋在神经纤维上的传导,因此可以证明药物X是通过阻断兴奋在神经元之间的传递来阻断屈肌反射活动,B正确;

C、将X放于B和D点后刺激E点,若肌肉不收缩,不能证明药物X的作用位点是神经纤维还是神经元之间,C错误;

D、将X放于B点后刺激A点,不能证明药物X能阻断兴奋在神经元之间的传递,应该将X放于B点后刺激C~E的任一点,若肌肉不收缩,才能证明药物X能阻断兴奋在神经元之间的传递,D错误。

故选:B。

【点评】本题的知识点是兴奋的产生,兴奋在神经纤维上的传导和在神经元间传递的特点,分析题图获取信息是解题的突破口,对于兴奋的产生和传导过程的综合理解和应用是解题的关键。

3.神经—肌肉接头能将兴奋从神经元传递到肌细胞。研究发现,肉毒梭菌毒素能阻止神经末梢释放乙酰胆碱(ACh),黑寡妇蜘蛛毒素则可促进神经末梢释放ACh,最终将导致ACh耗竭,美洲箭毒和α﹣银环蛇毒可特异性阻断突触后膜上ACh受体,有机磷农药能抑制乙酰胆碱酯酶(能水解乙酰胆碱)的活性。下列相关叙述错误的是( )

A.兴奋在神经—肌肉接头处发生的是电信号→化学信号→电信号的转变

B.黑寡妇蜘蛛毒素和肉毒梭菌毒素持续作用后,最终均可导致肌细胞不能收缩

C.美洲箭毒和α﹣银环蛇毒都能够阻断ACh进入突触后细胞发挥作用

D.有机磷农药使乙酰胆碱不能及时被水解,进而引起肌肉持续收缩

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】信息转化法;神经调节与体液调节.

【答案】C

【分析】兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。

【解答】解:A、神经—肌肉接头能将兴奋从神经元传递到肌细胞,此处相当于突触,突触处需要通过神经递质传递信息,因此该处会发生电信号→化学信号→电信号的转变,A正确;

B、肉毒梭菌毒素能阻止神经末梢释放乙酰胆碱(ACh),黑寡妇蜘蛛毒素则可促进神经末梢释放ACh,最终将导致ACh耗竭,因此两者持续作用后,最终均可导致肌细胞不能收缩,B正确;

C、美洲箭毒和α﹣银环蛇毒可特异性阻断突触后膜上ACh受体,使乙酰胆碱(ACh)不能与ACh受体结合,ACh不能进入突触后细胞,C错误;

D、有机磷农药能抑制乙酰胆碱酯酶(能水解乙酰胆碱)的活性,使乙酰胆碱不能及时被水解,进而引起肌肉持续收缩,D正确。

故选:C。

【点评】本题考查兴奋在神经元之间传递的相关知识,学生能根据兴奋在神经元之间传递的过程和特点,结合不同药物的作用机理,逐步分析,解答此题。

4.神经纤维某部位受到刺激时,其细胞膜两侧的电位变化情况是( )

A.①→④ B.②→③ C.④→① D.③→②

【考点】兴奋在神经纤维上的传导.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】C

【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子大量内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去,但在神经元之间以神经递质的形式传递。

【解答】解:当神经元细胞处于静息状态时,膜电位是外正内负,当受到刺激后,Na+内流,产生外负内正的动作电位,即由④→①。

故选:C。

【点评】本题结合图解,考查神经冲动的产生和传导,要求考生识记神经冲动产生的原因,能结合所学的知识做出准确的判断。

5.任氏液是一种比较接近两栖动物内环境的液体,其主要成分为氯化钠,另外还含钾离子、钙离子等其它离子。在任氏液中培养的坐骨神经腓肠肌标本,神经纤维在产生动作电位过程中,钠、钾离子通过离子通道的流动造成的跨膜电流如图所示(内向电流是指正离子由细胞膜外向膜内流动,外向电流则相反)。盐酸胺碘酮作为钾离子通道阻断剂被用来治疗某些心律失常性疾病。下列说法正确的是( )

A.c点Na+停止内流,动作电位达到峰值

B.加入盐酸胺碘酮后,从a到c的时间会变短

C.e点时,神经纤维膜外K+浓度高于膜内

D.降低任氏液中钠离子浓度,b点会下移

【考点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;兴奋在神经纤维上的传导.

【专题】坐标曲线图;神经调节与体液调节.

【答案】A

【分析】1、分析曲线图可知,内向电流是指正离子由细胞膜外向膜内流动,为钠离子内流;外向电流是指正离子由细胞膜内向膜外流动,为钾离子外流。

2、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。

【解答】解:A、c点为内向电流到外向电流的转折点,此时达到动作电位的最大值(峰值),A正确;

B、盐酸胺碘酮是钾离子通道阻断剂,不影响钠离子内流,因此加入盐酸胺碘酮后,从a到c的时间会不变,B错误;

C、e点达到静息电位的最大值,神经纤维膜外K+浓度仍低于膜内,C错误;

D、降低任氏液中钠离子浓度,影响钠离子内流,c点会下移,D错误。

故选:A。

【点评】本题考查神经冲动的产生和传导,意在考查考生能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论能力。

6.神经肌肉接头是神经与骨骼肌之间形成的突触,免疫系统攻击神经肌肉接头引起重症肌无力(MG)。为研究其发病机理,某学者检测了200名MG患者的相关生理指标,结果如表。相关叙述错误的是( )

测试人数 突触前膜抗体(PsMab) 突触后膜乙酰胆碱受体抗体(AchRab)

170 ﹣ ++

14 + ++

11 ++ ﹣

5 ﹣ ﹣

注:异常为“+”,正常为“﹣”。“+”数目代表异常的严重程度。

A.乙酰胆碱与骨骼肌受体结合,引起膜电位变化

B.据表可知,MG的病理损害主要在突触后膜

C.AchRab和PsMab均阴性可推测MG可能有其它致病机制

D.利用免疫抑制剂治疗MG,均可取得较好效果

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】数据表格;神经调节与体液调节.

【答案】B

【分析】兴奋在突触处的传递过程:当兴奋传至轴突末端时,突触小体内的突触小泡通过胞吐方式释放神经递质,神经递质与突触后膜的特异性受体结合,使突触后膜的通透性改变,突触后膜电位变化,因此突触后膜所在神经元兴奋或抑制;在突触处兴奋的传递过程的信号变化是电信号→化学信号→电信号。由于神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上的受体,引起突触后膜电位变化,因此兴奋在神经元之间的传导是单向的。

【解答】解:A、乙酰胆碱是神经递质,与骨骼肌受体结合,引起膜电位变化,A正确;

B、据表可知,测试人员既有突触前膜抗体也有突触后膜乙酰胆碱受体抗体,所以MG的病理损害可以是突触前膜或突触后膜,B错误;

C、AchRab和PsMab均阴性但还患MG,则可推测MG可能有其它致病机制,C正确;

D、利用免疫抑制剂治疗MG,可以减少相关抗体的产生,可取得较好效果,D正确。

故选:B。

【点评】本题考查免疫调节和神经调节方面的知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系。

7.甲基苯丙胺(冰毒)可与多巴胺转运载体的结合,改变多巴胺转运载体空间结构从而使其改变原有功能。下列相关说法错误的是( )

A.多巴胺以胞吐的方式释放作用于突触后膜上的受体

B.冰毒可直接引起突触后膜电位发生变化

C.冰毒引起多巴胺的回收受阻导致突触后神经元持续兴奋

D.神经冲动传导至轴突末梢可引起①与突触前膜融合

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】B

【分析】据图可知,多巴胺合成后,贮存在突触小泡中,神经递质释放依赖于突触小泡的膜和突触前膜融合,体现膜的流动性。当多巴胺释放后,可与下一个神经元突触后膜上的受体结合,引发突触后膜兴奋。突触间隙中的多巴胺可被突触前膜上的多巴胺转运载体回收,甲基苯丙胺(冰毒)可与多巴胺转运载体结合,阻止多巴胺的回收。

【解答】解:A、多巴胺是神经递质,以胞吐的方式被释放至突触间隙,并作用于突触后膜,A正确;

B、甲基苯丙胺(冰毒)可与多巴胺转运载体的结合,多巴胺转运载体位于突触前膜上,B错误;

C、冰毒与突触前膜上的多巴胺转运载体结合,抑制多巴胺回收,突触后神经元持续兴奋,C正确;

D、神经冲动传导至轴突末梢可引起突触小泡①向突触前膜移动,并与突触前膜融合,D正确。

故选:B。

【点评】本题考查兴奋传导和传递的相关知识,意在考查学生的识图和提取题干信息的能力,难度不大。

8.如图为狗的心脏某局部组织和细胞示意图。心脏搏动受交感神经和副交感神经的调控,实验测定狗的正常心率为90次/分,阻断副交感神经后心率为180次/分,阻断交感神经后心率为70次/分。据图分析,以下有关叙述错误的是( )

A.去甲肾上腺素既可以作为神经递质也可能作为一种激素

B.结合图示可知组织细胞可能含有多种神经递质的特异性受体

C.交感神经释放的去甲肾上腺素可能是抑制性递质可降低心率

D.对心脏支配占优势的是副交感神经

【考点】兴奋在神经元之间的传递;神经系统的结构.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】C

【分析】根据题干信息分析,阻断副交感神经,心率大幅度提高,说明副交感神经对心脏搏动起抑制作用。阻断交感神经心率降低,说明交感神经对心脏搏动起促进作用。副交感神经与交感神经的作用相互抗衡。

【解答】解:A、图中去甲肾上腺素能够由传出神经释放,也可以由肾上腺分泌,即去甲肾上腺素既是一种神经递质,也是一种激素,A正确;

B、结合图示可知,组织细胞的细胞膜上可能含有多种神经递质的特异性受体,如图中的器官、组织细胞既有去甲肾上腺素的受体,也有乙酰胆碱的受体,B正确;

C、分析题意可知,阻断交感神经,心率降低,说明交感神经释放的去甲肾上腺素可升高心率,是兴奋性递质,C错误;

D、由题意可知,阻断副交感神经心率大幅度提高,阻断交感神经心率降低的变化并不明显,因此对心脏支配占优势的是副交感神经,D正确。

故选:C。

【点评】本题结合图示考查兴奋在神经元之间的传递等知识,意在考查学生对所学知识的理解程度,培养学生利用所学知识分析、解题的能力。

9.细胞膜对Na+通透性突然增大的临界膜电位值称为阈电位,达到阈电位便能触发动作电位引起兴奋。Ca2+内流也与动作电位产生有关,Ca2+与Na+竞争通道蛋白,且细胞内Ca2+浓度远小于胞外。下列叙述正确的是( )

A.神经元的阈电位绝对值与静息电位的绝对值差值越大,越不容易兴奋

B.细胞外Ca2+浓度升高,神经细胞兴奋性升高

C.增大细胞外Na+浓度,可降低神经细胞的静息电位

D.d点时细胞膜内侧的钠离子浓度比外侧高

【考点】细胞膜内外在各种状态下的电位情况;兴奋在神经纤维上的传导.

【专题】坐标曲线图.

【答案】A

【分析】动作电位的形成Na+内流的结果,Na+的浓度差决定了动作电位的峰值,内外浓度差越大,峰值越大。静息电位的强度与K+的浓度差有关,K+的浓度差越大,静息电位的绝对值越大。负离子如氯离子的内流会形成抑制作用,导致膜内负电荷增多。

【解答】解:A、神经元的阈电位绝对值与静息电位的绝对值差值越大,Na+需要内流的更多,才能产生动作电位,所以差值越大,越不容易兴奋,A正确;

B、内环境中Ca2+浓度升高,与Na+竞争通道蛋白,导致Na+内流减少,引起神经细胞兴奋性降低,B错误;

C、静息电位的强度与K+的浓度差有关,K+的浓度差越大,静息电位的绝对值越大,与细胞外Na+浓度无关,C错误;

D、无论静息电位还是动作电位细胞膜内侧的钠离子浓度比外侧低,D错误。

故选:A。

【点评】本题结合图示考查细胞内外膜电位的变化,意在考查学生对所学知识的理解程度,培养学生利用所学知识分析、解题的能力。

10.已知神经细胞膜两侧离子分布不平衡是一种常态现象,细胞不受刺激时,膜外有较多的正电荷,而膜内则相反,如图所示.如果在电极a的左侧给一适当刺激,此时膜内外会产生相关的电流,则膜外与膜内电流方向为( )

A.膜外a→b;膜内a→b B.膜外b→a;膜内b→a

C.膜外b→a;膜内a→b D.膜外a→b;膜内b→a

【考点】兴奋在神经纤维上的传导.

【答案】C

【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位.兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去.据此答题.

【解答】解:在电极a的左侧给一适当刺激,兴奋首先传到a点,此时a点变为外负内正,而b点还是外正内负,所以膜外电流方向b→a,膜内电流方向a→b。

故选:C。

【点评】本题结合图解,考查神经冲动的产生和传导,要求考生识记神经冲动的产生过程,掌握神经冲动在神经纤维上的传导过程,能结合图解作出准确的判断,属于考纲识记和理解层次的考查.

11.如图为人体的某反射弧模式图,请据图判断下列叙述正确的是( )

A.若切断②处,刺激③处,④处仍能出现反射活动

B.兴奋传递方向是④→③→①→②→⑤

C.②所在的神经元上,完成了电信号→化学信号的转变

D.发生反射时,神经冲动在③上以局部电流的形式双向传导

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;兴奋在神经元之间的传递;反射的过程.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】C

【分析】1、反射是指在神经系统的参与下,人体对内外环境刺激所作出的有规律性的反应。神经调节的基本方式是反射,反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。反射必须通过反射弧来完成。

题图分析:①神经中枢、②传入神经、③传出神经、④效应器、⑤感受器。

【解答】解:A、若切断②处,反射弧不完整,刺激③处,④处仍能出现反应,但产生的反应不能称为是反射,A错误;

B、兴奋传递方向是⑤→②→①→③→④,B错误;

C、②所在的神经元上,在神经末梢的突触前膜处完成了电信号→化学信号的转变,C正确;

D、发生反射时,神经冲动在③上以局部电流的形式单向传导,D错误。

故选:C。

【点评】本题考查兴奋在反射弧上传递的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题和解决问题的能力。重点理解反射弧的结构、兴奋在神经纤维上的传导和在神经元之间的传递等知识。

12.同学们听到上课铃声会立刻走进教室,该过程中机体内某个神经元的电位变化如图所示。下列相关叙述错误的是( )

A.听到铃声立刻走进教室的行为属于条件反射

B.①处Na+内流,②处K+外流,且两者均不消耗能量

C.③处产生的神经冲动只能沿着神经纤维向④处单向传导

D.兴奋以电信号形式沿神经纤维传导时需要消耗能量

【考点】兴奋在神经纤维上的传导;细胞膜内外在各种状态下的电位情况.

【专题】模式图;神经调节与体液调节.

【答案】B

【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子大量内流,形成内正外负的动作电位。兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋就以电信号的形式传递下去。兴奋在神经纤维上可以双向传导,而在神经元之间以神经递质的形式单向传递。

【解答】解:A、铃声是条件刺激,听到铃声立刻走进教室的行为是后天形成的,属于条件反射,A正确;

B、兴奋传递的方向为③→④,①处恢复静息电位,为K+外流,②处动作电位,为Na+内流,两者均不消耗能量,B错误;

C、反射弧中兴奋在神经纤维的传导是单向的,②处产生的神经冲动,只能由轴突传导到轴突末梢,即只能沿着神经纤维向④单向传导,C正确;

D、产生的动作电位沿神经纤维传导时,涉及不同部位的动作电位的产生、静息电位的恢复等过程,其中借助钠钾泵等进行离子运输时需要消耗能量,D正确。

故选:B。

【点评】本题考查学生从题中获取机体内某个神经元的电位变化,并结合所学神经调节的知识做出正确判断,属于理解层次的内容,难度适中。

二.解答题(共3小题)

13.抑郁症是一种情感性精神障碍疾病,患者某些脑神经元兴奋性下降。近年来医学研究表明,抑郁症与单胺类神经递质传递兴奋的功能下降相关。如图表示正在传递兴奋的突触结构局部放大示意图,请据图回答问题。

(1)①表示 突触前膜 ,细胞X释放神经递质的方式是 胞吐 。

(2)蛋白M是Y细胞膜上的一种 受体 ,若图中的神经递质与蛋白M结合,会导致细胞Y兴奋,比较结合前后细胞Y的膜内电位的变化: 膜内电位由负变正 。

(3)单胺氧化酶是单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂(MAOID)是目前一种常用抗抑郁药。据图分析,该药物能改善抑郁症状的原因是: MAOID能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,提高了突触后神经元的兴奋性,起抗抑郁作用 。

(4)根据上述资料及突触的相关知识,下列药物开发思路中,也能改善抑郁症状的有 AD (多选)。

A.促进突触小泡释放神经递质

B.阻止神经递质与蛋白M结合

C.促进兴奋传导到脊髓产生愉悦感

D.降低突触后神经元的静息膜电位绝对值

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】图文信息类简答题;神经调节与体液调节.

【答案】(1)突触前膜 胞吐

(2)受体 膜内电位由负变正

(3)MAOID 能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,提高了突触后神经元的兴奋性,起抗抑郁作用

(4)AD

【分析】神经元之间的结构为突触,包括突触前膜、突触间隙、突触后膜。据图分析,细胞X是突触前神经元,细胞Y是突触后神经元,①表示突触前膜,通过胞吐释放神经递质;蛋白M表示神经递质的受体,能够与神经递质特异性结合,同时还是钠离子通道;突触间隙中的神经递质降解酶可以将神经递质降解,使得神经递质灭活。

【解答】解:(1)能将突触小泡中的物质释放出来,①表示突触前膜。细胞X释放神经递质的方式是胞吐。

(2)蛋白M可以和神经递质结合,是Y细胞膜上的一种受体。若图中的神经递质与蛋白M结合,会导致细胞Y兴奋,膜外Na+内流,细胞Y的膜内Na+浓度增大,原来膜外为正电位膜内为负电位,兴奋后细胞Y的电位变为膜外为负膜内为正,因此膜内的电位的变化由负变正。

(3)据图分析,MAOID能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,提高了突触后神经元的兴奋性,起抗抑郁作用,该药物能改善抑郁症状。

(4)A、由于抑郁症与单胺类神经递质传递兴奋的功能下降相关,所以促进突触小泡释放神经递质能改善抑郁症状,A正确;

B、阻止神经递质与蛋白M结合,则神经递质不能发挥作用,不能引起突触后膜兴奋,因此不能改善抑郁症状,B错误;

C、产生愉悦感的部位是大脑而不是脊髓,C错误;

D、降低突触后神经元的静息膜电位绝对值,使其更容易产生动作电位,因而能改善抑郁症状,D正确。

故选:AD。

故答案为:

(1)突触前膜 胞吐

(2)受体 膜内电位由负变正

(3)MAOID 能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,提高了突触后神经元的兴奋性,起抗抑郁作用

(4)AD

【点评】解答本题的关键是掌握突触的结构,分析图中数字和字母代表的结构的名称,明确神经递质的作用机理以及作用后会被降解。

14.图1是调控机体摄食行为的NAc(大脑的伏隔核)﹣LHA(下丘脑外侧区)通路示意图,LHA兴奋时可释放促摄食肽(如MCH)、食欲素(如Orexin﹣A)等物质。请回答下列问题。

(1)由图1可知,机体对摄食行为的调控存在着 分级 调节机制。在该机制中,图中的 MCH、Orexin﹣A 等物质,在神经元之间以 化学 信号传递信息。

(2)研究人员将大鼠分为普通饮食组(ND组)和高脂饮食致肥胖组(DIO组),给ND组大鼠和DIO组大鼠的LHA内分别注射生理盐水、GABA受体激动剂和GABA受体阻断剂,对两组大鼠饱食后继续喂食甜炼乳,记录30min内摄入甜炼乳的量(mL),结果见下表。

大鼠分组 生理盐水 受体激动剂 受体阻断剂

ND组 7.29±1.49 4.25±1.38 10.72±2.11

DI0组 13.68±2.95 3.51±1.77 14.83±3.44

①GABA是4一氨基丁酸的简称,既可以通过胞吐作用释放,也可以通过细胞膜上的GABA转运蛋白或GABA渗透通道释放,这表明GABA在神经元内的存在部位有 突触小泡、细胞质基质 。

②根据实验结果,推测造成饱食后继续摄取可口食物差异的原因可能是DIO组大鼠对GABA传递的 抑制 (填“抑制”或“兴奋”)摄食的饱食信号反应性 减弱 (填“增强”或“减弱”)。可见,大鼠胃动力受LHA的调控。

(3)为探讨NAc﹣LHA通路对大鼠胃动力的调控,研究人员随机选取32只大鼠,分为4组,分别对大鼠NAc进行以下处理:生理盐水(NS)组、orexin﹣A组、SB(OX1R拮抗剂)组、orexin﹣A+SB组,测定大鼠胃排空程度及胃酸分泌量,结果如图2、3。

①该实验中,接受到SB的大鼠有 16 只,进行此设计的目的是 探究Orexin﹣A信号是否通过OXIR起作用 。

②该实验结果表明 注射Orexin﹣A可显著增加胃排空和胃酸分泌量,且Orexin﹣A信号主要通过OXIR起作用 。

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】实验性简答题;神经调节与体液调节.

【答案】(1)分级 MCH、Orexin﹣A 化学

(2)突触小泡、细胞质基质 抑制 减弱

(3)16 探究Orexin﹣A信号是否通过OXIR起作用 注射Orexin﹣A可显著增加胃排空和胃酸分泌量,且Orexin﹣A信号主要通过OXIR起作用

【分析】1、下丘脑的功能:①感受:渗透压感受器感受渗透压升降,维持水分代谢平衡。②传导:可将渗透压感受器产生的兴奋传导至大脑皮层,使之产生渴觉。③分泌:分泌促激素释放激素,作用于垂体,使之分泌相应的促激素。在外界环境温度低时分泌促甲状腺激素释放激素,在细胞外波渗透压升高时促使垂体分泌抗利尿激素。④调节,下丘脑中有体温调节中枢、血糖调节中枢、渗透压调节中枢。

2、兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,兴奋在神经元之间的传递是电信号﹣化学信号﹣电信号;兴奋在神经纤维上的传导是双向的,在神经元之间的传递是单向的。

【解答】解:(1)由图1可知,机体对摄食行为的调控存在着分级调节机制,即体现了脑中高级中枢对低级中枢的调控过程。在该机制中,图中的MCH、Orexin﹣A等物质,作为化学信息,在神经元之间传递信息

(2)①GABA是4一氨基丁酸的简称,既可以通过胞吐作用释放,也可以通过细胞膜上的GABA转运蛋白或GABA渗透通道释放,这表明GABA在神经元内的存在部位有突触小泡、细胞质基质,前者通过胞吐释放,后者通过转运蛋白或通道释放。

②根据实验结果可知大鼠摄食受到LHA释放的GABA的调控,该神经递质的释放能抑制大鼠摄食,据此推测造成饱食后继续摄取可口食物差异的原因可能是DIO组大鼠对GABA传递的抑制摄食的饱食信号反应性减弱”引起的。同时本实验可说明大鼠胃动力受LHA的调控。

(3)为探讨NAc﹣LHA通路对大鼠胃动力的调控,研究人员随机选取32只大鼠,分为4组,分别对大鼠NAc进行以下处理:生理盐水(NS)组、orexin﹣A组、SB(OX1R拮抗剂)组、orexin﹣A+SB组,测定大鼠胃排空程度及胃酸分泌量,结果如图2、3。

①本实验的目的是探讨NAc﹣LHA通路对大鼠胃动力的调控,接受到SB的大鼠有16只,即为SB(OX1R拮抗剂)组、orexin﹣A+SB组小鼠,进行此设计的目的是探究Orexin﹣A信号是否通过OXIR起作用;

②该实验结果显示,orexin﹣A组与orexin﹣A+SB组相比胃排空和胃酸分泌量均显著增加,因而可说明注射Orexin﹣A可显著增加胃排空喝胃酸分泌量,且Orexin﹣A信号主要是通过OXIR起作用的。

故答案为:

(1)分级 MCH、Orexin﹣A 化学

(2)突触小泡、细胞质基质 抑制 减弱

(3)16 探究Orexin﹣A信号是否通过OXIR起作用 注射Orexin﹣A可显著增加胃排空和胃酸分泌量,且Orexin﹣A信号主要通过OXIR起作用

【点评】本题以机体摄食行为调控过程及相关实验结果为情景,考查了神经调节的相关知识,属于对理解和应用层次的考查。再从题目中提取有效信息的基础上,联系突触的结构和兴奋的传递过程来解答该题。

15.睡眠对于保护人的心理健康与维护人的正常心理活动极其重要。腺苷是一种信号分子,在睡眠调控的过程中发挥着重要作用。研究发现,胞外的腺苷能够显著地抑制神经元产生动作电位;咖啡因可阻断腺苷信号通路,起到提神醒脑的功能。如图为神经元活动引发腺苷释放的模式图。

回答下列问题:

(1)电刺激CA1神经元胞体,在CA3神经元的轴突上 不能 (填“能”或“不能”)检测到动作电位,原因是 兴奋在突触间的传递是单向的 。

(2)兴奋传到突触后膜时,L﹣型Ca2+通道开放,Ca2+内流引起胞内腺苷通过腺苷转运蛋白释放到 突触间隙 中,与前膜上的腺苷受体结合,最终抑制神经元产生动作电位,这种调节机制属于 负 (填“正”或“负”)反馈调节。

(3)检测发现,突触前膜兴奋时,N﹣型Ca2+通道开放,Ca2+内流引起突触小泡中的谷氨酸释放,并扩散到突触后膜,谷氨酸分泌量达到峰值,可使突触后膜迅速兴奋,胞外腺苷达到峰值的速度要比谷氨酸慢得多,这有利于机体保持较长时间处于 清醒(或兴奋) 状态;而长时间工作后,随着腺苷浓度的增加,人的疲惫感和困意加重,很快进入睡眠状态,此时 副交感 (填“交感”或“副交感”)神经活动占据优势。

(4)咖啡因的结构与腺苷相似,喝咖啡提神醒脑的具体机理是: 咖啡因与腺苷竞争性地结合(突触前膜的)腺苷受体,从而阻断了腺苷信号通路 。

【考点】兴奋在神经元之间的传递.

【专题】图文信息类简答题;神经调节与体液调节.

【答案】(1)不能 兴奋在突触间的传递是单向的

(2)突触间隙 负

(3)清醒(或兴奋) 副交感

(4)咖啡因与腺苷竞争性地结合(突触前膜的)腺苷受体,从而阻断了腺苷信号通路

【分析】1、当人体处于兴奋状态,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但肠胃的蠕动和消化腺的分泌活动减弱。当人体处于安静状态时,副交感的神经活动则占据优势,此时,心跳减慢,但肠胃的蠕动和消化液的分泌会加强,有利于食物的消化和营养物质的吸收。

2、神经递质包括兴奋性神递质和抑制性递质,兴奋性递质与突触后膜上的受体结合后会导致后膜对Na+的通透性增大,Na+内流,后膜电位变为外负内正,兴奋传导至突触后膜。抑制性递质与突触后膜上的受体结合后会导致后膜对阴离子的通透性增大,阴离子内流,后膜电位仍然为外正内负,兴奋无法传导至突触后膜。

3、在一个系统中,系统本身工作的效果,反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫做反馈调节。

【解答】解:(1)分析题图可知,图中放大的是由CA3神经元的轴突末梢和CA1神经元胞体膜或树突膜构成的突触结构,CA1神经元是突触后神经元,CA3神经元是突触前神经元,由于神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,兴奋在突触间的传递是单向的,因此电刺激CA1神经元胞体,兴奋不能传递至CA3神经元,因此在CA3神经元的轴突上不能检测到动作电位。

(2)由图可知,L﹣型Ca2+通道开放后,Ca2+内流引起腺苷通过腺苷转运蛋白释放到突触间隙中,腺苷逐渐扩散至突触前膜与前膜上的腺苷受体结合,引起Cl﹣内流,从而抑制突触前神经元产生动作电位,防止突触后膜再次兴奋。一个系统工作的结果反过来又作为信息抑制该系统的工作,这种调节方式叫做负反馈调节。题图中这种调节方式是由突触后膜兴奋引起的,最终又抑制突触后膜的再次兴奋,因此属于负反馈调节。

(3)谷氨酸分泌量迅速达到峰值,可以使突触后膜迅速兴奋,而最终抑制后膜兴奋的调节分子腺苷达到峰值的速度要比谷氨酸慢得多,使得突触后膜可以在较长时间内保持兴奋状态。当人体处于安静状态时,例如进入睡眠状态时,副交感的神经活动占据优势。

(4)由题干可知,腺苷与突触前膜受体结合可以减少神经递质释放,抑制突触后膜兴奋,因此咖啡因与腺苷竞争性地与突触前膜的腺苷受体结合,从而阻断了腺苷信号通路,突触后膜容易兴奋。

故答案为:

(1)不能 兴奋在突触间的传递是单向的

(2)突触间隙 负

(3)清醒(或兴奋) 副交感

(4)咖啡因与腺苷竞争性地结合(突触前膜的)腺苷受体,从而阻断了腺苷信号通路

【点评】本题主要考查突触的类型以及功能,兴奋的产生以及传导,意在考查学生对基础知识的理解掌握并能灵活运用,难度适中。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)