第六单元阅读 26 诗词五首《饮酒》《春望》 课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 第六单元阅读 26 诗词五首《饮酒》《春望》 课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 45.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-07-21 19:56:38 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

陶渊明

饮酒

旧时代的一些诗人,对现实不满,退居山野,避入乡村,通过对自然景物尤其是田园风光的歌咏以抒发情怀。这类诗被称为田园诗,写这类诗的诗人也就被称为田园诗人了。陶渊明就是我国古代最有代表性的田园诗人。他与最早的山水诗人南朝宋诗人谢灵运被合称为“陶谢”。听人说美味,总不如自己亲口尝一尝来得真切。今天我们就来品陶渊明《饮酒》诗之美味吧!

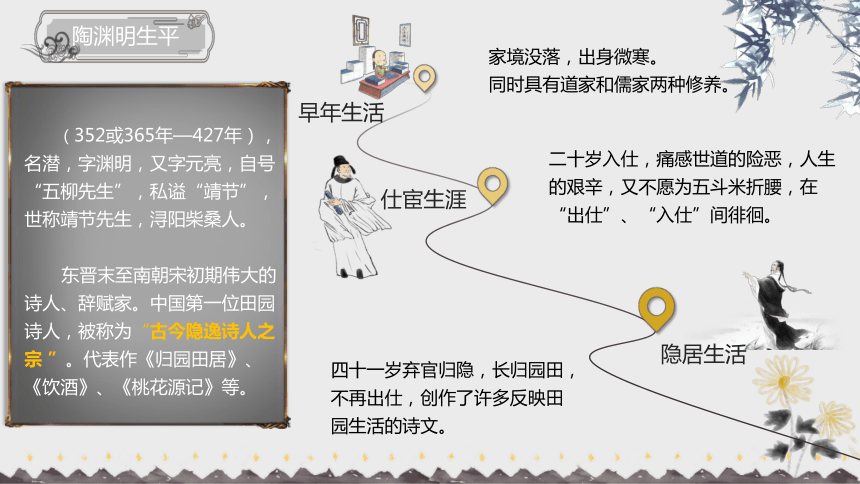

家境没落,出身微寒。

同时具有道家和儒家两种修养。

二十岁入仕,痛感世道的险恶,人生的艰辛,又不愿为五斗米折腰,在“出仕”、“入仕”间徘徊。

四十一岁弃官归隐,长归园田,不再出仕,创作了许多反映田园生活的诗文。

(352或365年—427年),名潜,字渊明,又字元亮,自号“五柳先生”,私谥“靖节”,世称靖节先生,浔阳柴桑人。

东晋末至南朝宋初期伟大的诗人、辞赋家。中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗 ”。代表作《归园田居》、《饮酒》、《桃花源记》等。

陶渊明生平

早年生活

隐居生活

仕宦生涯

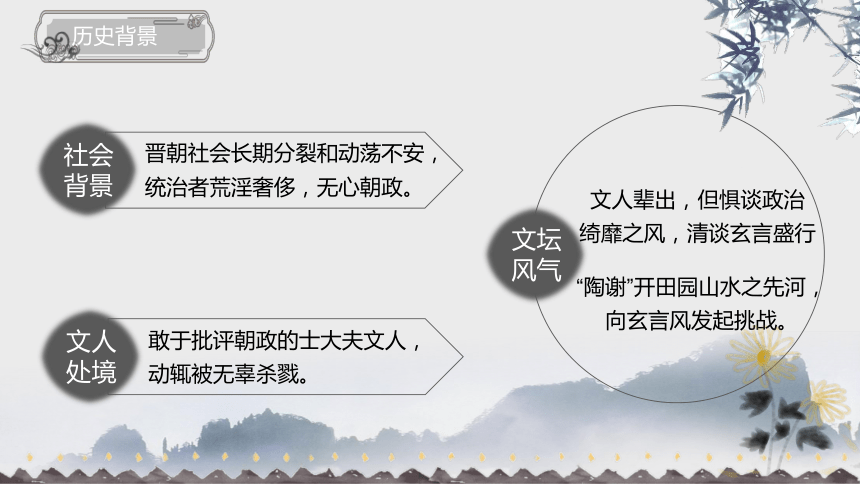

社会背景

晋朝社会长期分裂和动荡不安,

统治者荒淫奢侈,无心朝政。

文人处境

敢于批评朝政的士大夫文人,

动辄被无辜杀戮。

文坛风气

文人辈出,但惧谈政治

绮靡之风,清谈玄言盛行

“陶谢”开田园山水之先河,

向玄言风发起挑战。

历史背景

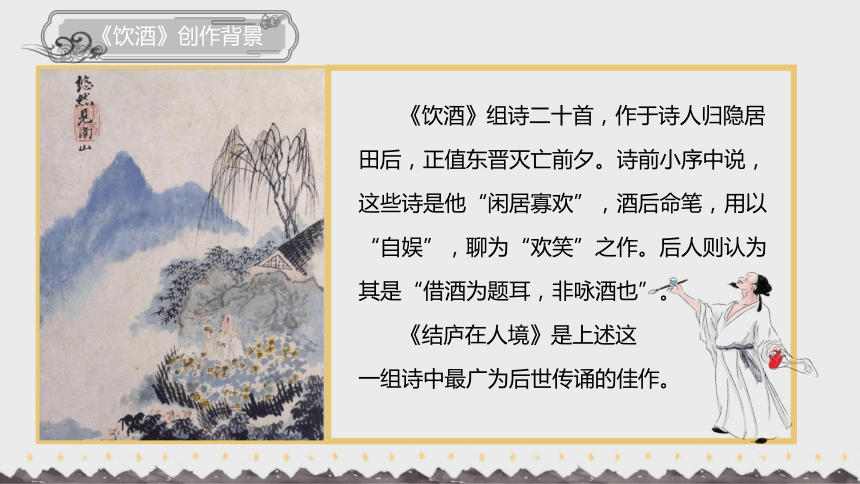

《饮酒》组诗二十首,作于诗人归隐居田后,正值东晋灭亡前夕。诗前小序中说,这些诗是他“闲居寡欢”,酒后命笔,用以“自娱”,聊为“欢笑”之作。后人则认为其是“借酒为题耳,非咏酒也”。

《结庐在人境》是上述这

一组诗中最广为后世传诵的佳作。

《饮酒》创作背景

饮酒

结庐在人境 而无车马喧

问君何能尔 心远地自偏

采菊东篱下 悠然见南山

山气日夕佳 飞鸟相与还

此中有真意 欲辨已忘言

(其五)

陶渊明

结庐( ) 喧( ) 东篱( )

lú

xuān

lí

yōu( )然 xún( )阳

悠

浔

词语学习

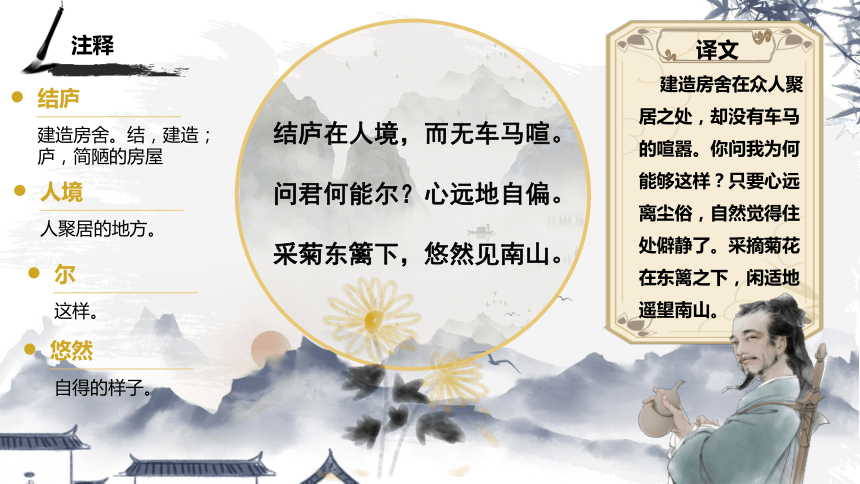

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

建造房舍。结,建造;庐,简陋的房屋

结庐

注释

人聚居的地方。

人境

这样。

尔

自得的样子。

悠然

建造房舍在众人聚居之处,却没有车马的喧嚣。你问我为何能够这样?只要心远离尘俗,自然觉得住处僻静了。采摘菊花在东篱之下,闲适地遥望南山。

译文

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

傍晚。

日夕

注释

相伴。

相与

山气氤氲,傍晚景色真好,飞鸟相伴归还。这其中包含着人生的许多意趣,想要辨识却不知怎样表达。

译文

品读课文

1.如何理解“而无车马喧”“心远地自偏”这两句诗?

【合作交流】因为作者心情闲适,心志高远,所以虽居闹市却觉得偏僻安静,这两句体现了作者酷爱田园生活的宁静、自由,厌恶官场的黑暗虚伪。

品读课文

2.赏析“采菊东篱下,悠然见南山”。

【合作交流】这两句诗妙手偶得,浑然天成,诗人悠闲地在篱下采菊,抬头见山,是那样怡然自得,那样超凡脱俗,以景物衬托诗人的闲适。“悠然”形象地写出了诗人心情的自得、闲适、恬淡。“见”写出了诗人看到南山美景的随意与自然,不是有意寻求,而是不期而遇,写出了作者心与自然的会意和亲近。

品读课文

3.“悠然”写出了作者怎样的心境?能否将“见”改为“望”?

【合作交流】“悠然”写出了作者那种恬淡闲适、对生活无所求的心境。将“见”改为“望”不好。“见”字表现了诗人看山不是有意之为,而是采菊时,无意间,山入眼帘。

品读课文

4.分析最后两句诗的含义。

【合作交流】这两句是全诗的总结,点明诗歌主旨。“此中”指此时此地的情和境,也指隐居生活。“真意”指诗人从自然与人的和谐景象中悟到的自然意趣,它包含了大自然淡泊闲逸、自由随性、各有所归的意趣,也包含了物我合一、人与自然融为一体的意趣。

品读课文

5.诗人既然生活在人来人往的环境中,为何“而无车马喧”呢?

【合作交流】这里的“车马喧”并非指平时老百姓来来往往干活的车马发出的喧闹声,而应指上层人士之间的交往,“而无车马喧”是因为诗人疏远了奔逐于俗世的车马客,看淡了权力、地位、财富、荣誉等。

中心思想

本诗通过对田园生活中自然景物的描写,表现了诗人远离世俗、悠然自得的心境,反映出诗人厌恶官场,决心归隐、超脱世俗的人生追求。

写作手法

朴素淳厚,寓情于景,意境深远。

本诗是陶渊明的代表作之一。全诗融说理、抒情、写景于一体,语言貌似平淡,却意味深长、诗意盎然,朴素而形象地反映了陶渊明归隐后的人生态度和生活情趣。

春望

杜甫

烽火连三月 家书抵万金

白头搔更短 浑欲不胜簪

春

望

杜甫

“世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。”“满眼河山,大地早非唐李有;一腔君国,草堂犹是杜陵春。”“草堂留后世,诗圣著千秋。”

同学们,这些对联说的是谁呢?是杜甫。杜甫是唐代伟大的现实主义诗人,今天我们就来学习他的诗,感受一下他的情怀。

(公元712年-公元770年),字子美,自号少陵野老。汉族,祖籍襄阳,河南巩县(今河南省巩义)人。唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”,杜甫也常被称为"老杜"。

作者简介

作者简介

杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为"诗史"。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。杜甫创作了《春望》、《北征》、《三吏》、《三别》等名作。

作者生活及写作的背景

他自小好学,七岁能作诗,“七龄思即壮,开口咏凤凰” ,有志于“致君尧舜上,再使风俗淳” 。他少年时也很顽皮,“忆年十五心尚孩,健如黄犊走复来。庭前八月梨枣熟,一日上树能千回”。

杜甫出身于京兆杜氏,乃北方的大士族。其远祖为汉武帝有名的酷吏杜周,祖父杜审言。杜甫与唐代另一大诗人即“小李杜”的杜牧同为晋代大学者、名将杜预之后。不过两支派甚远,杜甫出自杜预次子杜耽,而杜牧出自杜预少子杜尹。杜甫青少年时因家庭环境优越,因此过着较为安定富足的生活。

写作背景

写作背景

唐玄宗天宝十四年(公元755年)十一月,安禄山起兵叛唐。次年六月,叛军攻陷潼关,唐玄宗匆忙逃往四川。

七月,太子李亨于灵武(今属宁夏)继位,是为唐肃宗,改元至德。杜甫闻讯,即将家属安顿在都州,只身一人投奔肃宗朝廷,结果不幸在途中被叛军俘获,解送至长安,后因官职卑微才未被囚禁。唐肃宗至德二年(公元757年)春,身处沦陷区的杜甫目睹了长安城一片萧条零落的景象,百感交集,便写下了这首传诵千古的名作。

词语学习

溅( ) 抵( ) 搔( )

jiàn

sāo

dǐ

hún( )欲 不shèng( ) zān( )

胜

簪

浑

春望

杜甫 【唐】

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

国:国都,即京城长安

(今陕西西安)。

注释

深:茂盛,茂密。

感时:感伤时局。

惊:动词的使动用法,

使……受到惊动。

国都已经残破,只有山河依旧,春天京城满目凄凉,到处草木丛生。感伤时事看见花开就想落泪,怅恨别离听到鸟鸣反而惊心。

注释

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

烽火:这里指战争。

注释

抵:值。

搔:抓,挠。

浑:简直。

战争长时间不息一连持续几个月,一封家书抵得过万两黄金那么难得。愁白了的头发越搔越稀少,简直连簪子也插不上了。

注释

欲:将要;就要。

胜:能承受。

1.首联有什么作用?

【合作交流】在内容上交代了写作背景,表达了诗人对国都沦陷,城池残破的无限悲痛。

国破山河在,城春草木深。

2.赏析“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

【合作交流】此联通过花与鸟这两种事物,来进一步渲染诗人的“感时”与“恨别”之情。花、鸟本是赏心悦目、无限美好的事物,但诗人现在观花反落泪,闻鸟鸣反惊心。这是诗人移情于物的结果,更突出了诗人感时伤时忧国思家之情是何等深沉。

“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

3.颈联中的“连三月”“抵万金”该怎样理解?

【合作交流】“连三月”写战乱时间之长,“抵万金”极言家书的珍贵,写出了诗人因消息隔绝,久盼家人消息却音讯不至时的急切心情,表达了对妻子儿女的强烈思念。

“烽火连三月,家书抵万金。”

4.尾联表达了作者怎样思想感情?

【合作交流】深沉含蓄地表达了诗人忧国、伤时、思家的情怀。

白头搔更短,浑欲不胜簪。”

5.这首诗中诗人的爱国思家情怀是怎样体现的?

【合作交流】这首诗写于国家危难之时,诗中蕴含了诗人深深的爱国思家情怀。“国破山河在,城春草木深。”一个“破”字写尽山河破碎,人民离散的景况。“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”因为感时伤怀,加之久别思家,即便是面对鸟语花香的春景,不但无心赏玩,反而落泪心惊。“烽火连三月,家书抵万金。”“连三月”可见战祸之长,“抵万金”极言家书难得,足见思家之苦。“白头搔更短,浑欲不胜簪。”苦痛无法排解,搔头更增哀叹,正是诗人忧国思家情感的表现。

6.诗人“春望”“望”的是什么?

(1)望京城长安破败之景;

(2)望能收到家人来信报平安;

(3)望能顺利到达灵武,酬报国之志;

(4)望官军早日收复京城,中兴国运。

中心思想

《春望》描写了安史之乱时长安令人黯然神伤的萧条零落景象,全诗抒发了诗人忧国伤时悲己的感情,以及对亲人的思念之情,反映了战争给人民带来的巨大痛苦和人民在动乱时期想知道家人平安与否的迫切心情。

写作手法

情景交融。

首联写春望所见,虽然山河依旧,但国都沦陷、城池残破、草木丛生,令人顿生伤感。颔联写见花而泪落,听鸟鸣而心惊,缘于感时、恨别,将满腔情感倾注于外物,情景交融。

陶渊明

饮酒

旧时代的一些诗人,对现实不满,退居山野,避入乡村,通过对自然景物尤其是田园风光的歌咏以抒发情怀。这类诗被称为田园诗,写这类诗的诗人也就被称为田园诗人了。陶渊明就是我国古代最有代表性的田园诗人。他与最早的山水诗人南朝宋诗人谢灵运被合称为“陶谢”。听人说美味,总不如自己亲口尝一尝来得真切。今天我们就来品陶渊明《饮酒》诗之美味吧!

家境没落,出身微寒。

同时具有道家和儒家两种修养。

二十岁入仕,痛感世道的险恶,人生的艰辛,又不愿为五斗米折腰,在“出仕”、“入仕”间徘徊。

四十一岁弃官归隐,长归园田,不再出仕,创作了许多反映田园生活的诗文。

(352或365年—427年),名潜,字渊明,又字元亮,自号“五柳先生”,私谥“靖节”,世称靖节先生,浔阳柴桑人。

东晋末至南朝宋初期伟大的诗人、辞赋家。中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗 ”。代表作《归园田居》、《饮酒》、《桃花源记》等。

陶渊明生平

早年生活

隐居生活

仕宦生涯

社会背景

晋朝社会长期分裂和动荡不安,

统治者荒淫奢侈,无心朝政。

文人处境

敢于批评朝政的士大夫文人,

动辄被无辜杀戮。

文坛风气

文人辈出,但惧谈政治

绮靡之风,清谈玄言盛行

“陶谢”开田园山水之先河,

向玄言风发起挑战。

历史背景

《饮酒》组诗二十首,作于诗人归隐居田后,正值东晋灭亡前夕。诗前小序中说,这些诗是他“闲居寡欢”,酒后命笔,用以“自娱”,聊为“欢笑”之作。后人则认为其是“借酒为题耳,非咏酒也”。

《结庐在人境》是上述这

一组诗中最广为后世传诵的佳作。

《饮酒》创作背景

饮酒

结庐在人境 而无车马喧

问君何能尔 心远地自偏

采菊东篱下 悠然见南山

山气日夕佳 飞鸟相与还

此中有真意 欲辨已忘言

(其五)

陶渊明

结庐( ) 喧( ) 东篱( )

lú

xuān

lí

yōu( )然 xún( )阳

悠

浔

词语学习

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

建造房舍。结,建造;庐,简陋的房屋

结庐

注释

人聚居的地方。

人境

这样。

尔

自得的样子。

悠然

建造房舍在众人聚居之处,却没有车马的喧嚣。你问我为何能够这样?只要心远离尘俗,自然觉得住处僻静了。采摘菊花在东篱之下,闲适地遥望南山。

译文

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

傍晚。

日夕

注释

相伴。

相与

山气氤氲,傍晚景色真好,飞鸟相伴归还。这其中包含着人生的许多意趣,想要辨识却不知怎样表达。

译文

品读课文

1.如何理解“而无车马喧”“心远地自偏”这两句诗?

【合作交流】因为作者心情闲适,心志高远,所以虽居闹市却觉得偏僻安静,这两句体现了作者酷爱田园生活的宁静、自由,厌恶官场的黑暗虚伪。

品读课文

2.赏析“采菊东篱下,悠然见南山”。

【合作交流】这两句诗妙手偶得,浑然天成,诗人悠闲地在篱下采菊,抬头见山,是那样怡然自得,那样超凡脱俗,以景物衬托诗人的闲适。“悠然”形象地写出了诗人心情的自得、闲适、恬淡。“见”写出了诗人看到南山美景的随意与自然,不是有意寻求,而是不期而遇,写出了作者心与自然的会意和亲近。

品读课文

3.“悠然”写出了作者怎样的心境?能否将“见”改为“望”?

【合作交流】“悠然”写出了作者那种恬淡闲适、对生活无所求的心境。将“见”改为“望”不好。“见”字表现了诗人看山不是有意之为,而是采菊时,无意间,山入眼帘。

品读课文

4.分析最后两句诗的含义。

【合作交流】这两句是全诗的总结,点明诗歌主旨。“此中”指此时此地的情和境,也指隐居生活。“真意”指诗人从自然与人的和谐景象中悟到的自然意趣,它包含了大自然淡泊闲逸、自由随性、各有所归的意趣,也包含了物我合一、人与自然融为一体的意趣。

品读课文

5.诗人既然生活在人来人往的环境中,为何“而无车马喧”呢?

【合作交流】这里的“车马喧”并非指平时老百姓来来往往干活的车马发出的喧闹声,而应指上层人士之间的交往,“而无车马喧”是因为诗人疏远了奔逐于俗世的车马客,看淡了权力、地位、财富、荣誉等。

中心思想

本诗通过对田园生活中自然景物的描写,表现了诗人远离世俗、悠然自得的心境,反映出诗人厌恶官场,决心归隐、超脱世俗的人生追求。

写作手法

朴素淳厚,寓情于景,意境深远。

本诗是陶渊明的代表作之一。全诗融说理、抒情、写景于一体,语言貌似平淡,却意味深长、诗意盎然,朴素而形象地反映了陶渊明归隐后的人生态度和生活情趣。

春望

杜甫

烽火连三月 家书抵万金

白头搔更短 浑欲不胜簪

春

望

杜甫

“世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。”“满眼河山,大地早非唐李有;一腔君国,草堂犹是杜陵春。”“草堂留后世,诗圣著千秋。”

同学们,这些对联说的是谁呢?是杜甫。杜甫是唐代伟大的现实主义诗人,今天我们就来学习他的诗,感受一下他的情怀。

(公元712年-公元770年),字子美,自号少陵野老。汉族,祖籍襄阳,河南巩县(今河南省巩义)人。唐代伟大的现实主义诗人,与李白合称“李杜”。为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”,杜甫也常被称为"老杜"。

作者简介

作者简介

杜甫在中国古典诗歌中的影响非常深远,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为"诗史"。后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。杜甫创作了《春望》、《北征》、《三吏》、《三别》等名作。

作者生活及写作的背景

他自小好学,七岁能作诗,“七龄思即壮,开口咏凤凰” ,有志于“致君尧舜上,再使风俗淳” 。他少年时也很顽皮,“忆年十五心尚孩,健如黄犊走复来。庭前八月梨枣熟,一日上树能千回”。

杜甫出身于京兆杜氏,乃北方的大士族。其远祖为汉武帝有名的酷吏杜周,祖父杜审言。杜甫与唐代另一大诗人即“小李杜”的杜牧同为晋代大学者、名将杜预之后。不过两支派甚远,杜甫出自杜预次子杜耽,而杜牧出自杜预少子杜尹。杜甫青少年时因家庭环境优越,因此过着较为安定富足的生活。

写作背景

写作背景

唐玄宗天宝十四年(公元755年)十一月,安禄山起兵叛唐。次年六月,叛军攻陷潼关,唐玄宗匆忙逃往四川。

七月,太子李亨于灵武(今属宁夏)继位,是为唐肃宗,改元至德。杜甫闻讯,即将家属安顿在都州,只身一人投奔肃宗朝廷,结果不幸在途中被叛军俘获,解送至长安,后因官职卑微才未被囚禁。唐肃宗至德二年(公元757年)春,身处沦陷区的杜甫目睹了长安城一片萧条零落的景象,百感交集,便写下了这首传诵千古的名作。

词语学习

溅( ) 抵( ) 搔( )

jiàn

sāo

dǐ

hún( )欲 不shèng( ) zān( )

胜

簪

浑

春望

杜甫 【唐】

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

国:国都,即京城长安

(今陕西西安)。

注释

深:茂盛,茂密。

感时:感伤时局。

惊:动词的使动用法,

使……受到惊动。

国都已经残破,只有山河依旧,春天京城满目凄凉,到处草木丛生。感伤时事看见花开就想落泪,怅恨别离听到鸟鸣反而惊心。

注释

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

烽火:这里指战争。

注释

抵:值。

搔:抓,挠。

浑:简直。

战争长时间不息一连持续几个月,一封家书抵得过万两黄金那么难得。愁白了的头发越搔越稀少,简直连簪子也插不上了。

注释

欲:将要;就要。

胜:能承受。

1.首联有什么作用?

【合作交流】在内容上交代了写作背景,表达了诗人对国都沦陷,城池残破的无限悲痛。

国破山河在,城春草木深。

2.赏析“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

【合作交流】此联通过花与鸟这两种事物,来进一步渲染诗人的“感时”与“恨别”之情。花、鸟本是赏心悦目、无限美好的事物,但诗人现在观花反落泪,闻鸟鸣反惊心。这是诗人移情于物的结果,更突出了诗人感时伤时忧国思家之情是何等深沉。

“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”

3.颈联中的“连三月”“抵万金”该怎样理解?

【合作交流】“连三月”写战乱时间之长,“抵万金”极言家书的珍贵,写出了诗人因消息隔绝,久盼家人消息却音讯不至时的急切心情,表达了对妻子儿女的强烈思念。

“烽火连三月,家书抵万金。”

4.尾联表达了作者怎样思想感情?

【合作交流】深沉含蓄地表达了诗人忧国、伤时、思家的情怀。

白头搔更短,浑欲不胜簪。”

5.这首诗中诗人的爱国思家情怀是怎样体现的?

【合作交流】这首诗写于国家危难之时,诗中蕴含了诗人深深的爱国思家情怀。“国破山河在,城春草木深。”一个“破”字写尽山河破碎,人民离散的景况。“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”因为感时伤怀,加之久别思家,即便是面对鸟语花香的春景,不但无心赏玩,反而落泪心惊。“烽火连三月,家书抵万金。”“连三月”可见战祸之长,“抵万金”极言家书难得,足见思家之苦。“白头搔更短,浑欲不胜簪。”苦痛无法排解,搔头更增哀叹,正是诗人忧国思家情感的表现。

6.诗人“春望”“望”的是什么?

(1)望京城长安破败之景;

(2)望能收到家人来信报平安;

(3)望能顺利到达灵武,酬报国之志;

(4)望官军早日收复京城,中兴国运。

中心思想

《春望》描写了安史之乱时长安令人黯然神伤的萧条零落景象,全诗抒发了诗人忧国伤时悲己的感情,以及对亲人的思念之情,反映了战争给人民带来的巨大痛苦和人民在动乱时期想知道家人平安与否的迫切心情。

写作手法

情景交融。

首联写春望所见,虽然山河依旧,但国都沦陷、城池残破、草木丛生,令人顿生伤感。颔联写见花而泪落,听鸟鸣而心惊,缘于感时、恨别,将满腔情感倾注于外物,情景交融。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读